12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Mehr erfahren.

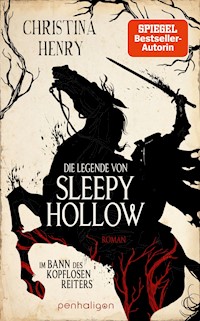

- Herausgeber: Penhaligon Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Fürchtest du den kopflosen Reiter? Was einst in Sleepy Hollow geschah, ist noch nicht vorbei ... Der neue Bestseller von Horror-Queen Christina Henry!

Dreißig Jahre ist es her, seit der kopflose Reiter das verschlafene Dorf Sleepy Hollow in Angst und Schrecken versetzte. Da wird in den Wäldern die Leiche eines Jungen gefunden, dessen Kopf und Hände abgetrennt wurden. Ist der Reiter wieder erwacht? Um die Lebenden vor den Toten zu beschützen, ist diesmal jedoch nicht Ichabod Crane zur Stelle, sondern ein 14-jähriges Kind: Ben Van Brunt weiß, welches Monster durch die Wälder streift. Doch außer seinem Großvater Brom schenkt ihm niemand Glauben. Bis zu dem Tag, als die Bewohner von Sleepy Hollow am eigenen Leib erfahren, dass selbst alte Legenden alles andere als vergangen sind ...

Alle Bücher von Christina Henry:

Die Chroniken von Alice – Finsternis im Wunderland

Die Chroniken von Alice – Die Schwarze Königin

Die Chroniken von Alice – Dunkelheit im Spiegelland

Die Chroniken von Peter Pan – Albtraum im Nimmerland

Die Chroniken der Meerjungfrau – Der Fluch der Wellen

Die Chroniken von Rotkäppchen – Allein im tiefen, tiefen Wald

Die Legende von Sleepy Hollow – Im Bann des kopflosen Reiters

Weitere Bücher in Vorbereitung.

Die Bände (außer Alice) sind unabhängig voneinander lesbar.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 431

Veröffentlichungsjahr: 2022

Sammlungen

Ähnliche

Buch

Dreißig Jahre ist es her, seit der kopflose Reiter das verschlafene Dorf Sleepy Hollow in Angst und Schrecken versetzte. Da wird in den Wäldern die Leiche eines Jungen gefunden, dessen Kopf und Hände abgetrennt wurden. Ist der Reiter wieder erwacht? Um die Lebenden vor den Toten zu beschützen, ist diesmal jedoch nicht Ichabod Crane zur Stelle, sondern ein 14-jähriges Kind: Ben Van Brunt weiß, welches Monster durch die Wälder streift. Doch außer seinem Großvater Brom schenkt ihm niemand Glauben. Bis zu dem Tag, als die Bewohner von Sleepy Hollow am eigenen Leib erfahren, dass selbst alte Legenden alles andere als vergangen sind …

Autorin

Die Amerikanerin Christina Henry ist als Fantasyautorin bekannt für ihre finsteren Neuerzählungen von literarischen Klassikern wie »Alice im Wunderland«, »Peter Pan« oder »Die kleine Meerjungfrau«. Im deutschsprachigen Raum wurden diese unter dem Titel »Die Dunklen Chroniken« bekannt und gehören zu den erfolgreichsten Fantasy-Büchern der letzten Jahre. Die SPIEGEL-Bestsellerautorin liebt Langstreckenläufe, Bücher sowie Samurai- und Zombiefilme. Sie lebt mit ihrem Mann und ihrem Sohn in Chicago.

Alle Bücher von Christina Henry:

Die Chroniken von Alice – Finsternis im Wunderland

Die Chroniken von Alice – Die Schwarze Königin

Die Chroniken von Alice – Dunkelheit im Spiegelland

Die Chroniken von Peter Pan – Albtraum im Nimmerland

Die Chroniken der Meerjungfrau – Der Fluch der Wellen

Die Chroniken von Rotkäppchen – Allein im tiefen, tiefen Wald

Die Legende von Sleepy Hollow – Im Bann des kopflosen Reiters

Weitere in Vorbereitung

Besuchen Sie uns auch auf www.instagram.com/blanvalet.verlag und www.facebook.com/blanvalet.

Christina Henry

Die Legende von

Sleepy Hollow

Im Bann des kopflosen Reiters

Roman

Deutsch von Sigrun Zühlke

Die Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel »Horseman« bei Berkley, New York.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Copyright der Originalausgabe © 2021 by Tina Raffaele

Published by Arrangement with Tina Raffaele

Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.

Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2022 by Penhaligon in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München

Redaktion: Catherine Beck

Covergestaltung und Artwork: © Isabelle Hirtz, Inkcraft, unter Verwendung mehrerer Motive von Shutterstock.com (Katerina Kirilova; SinDog; Warm_Tail)

BL · Herstellung: mar

Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck

ISBN978-3-641-29111-2V002

www.penhaligon.de

Für all die Schmetterlinge

Teil eins

Ein träger, schläfriger Einfluss scheint über dem Land zu liegen und die ganze Atmosphäre zu durchdringen. (…)

Gewiss ist, dass der Ort noch immer unter einer Art von Zaubermacht steht, welche die Gemüter des guten Volkes gefangen hält und sie in steter Tagträumerei wandeln lässt. Sie überlassen sich allen Arten von Wunderglauben, sind Trancezuständen und Visionen unterworfen, erblicken häufig seltsame Erscheinungen und hören Musik und Stimmen in der Luft.

Washington Irving, Die Legende von Sleepy Hollow

Eins

Natürlich wusste ich vom kopflosen Reiter, sosehr Katrina auch versuchte, seine Geschichte vor mir geheim zu halten. Wann immer jemand in meiner Gegenwart auf das Thema zu sprechen kam, brachte Katrina den- oder diejenige sofort zum Schweigen und blinzelte mit verkniffenen Augen in meine Richtung, als wollte sie sagen: »Nicht vor dem Kind!«

Ich fand sowieso alles heraus, was ich über den Reiter wissen wollte, weil Kinder immer mehr hören und sehen, als Erwachsene denken. Abgesehen davon war die Geschichte vom kopflosen Reiter sowieso eine der Geschichten, die man sich in Sleepy Hollow seit Gründung des Orts wieder und wieder erzählte. Ich musste Sander gar nicht erst darum bitten. Den Teil, wo der Reiter nach seinem Kopf sucht, weil er keinen mehr hat, kannte ich schon. Sander erzählte mir dann noch von dem Schulmeister, dürr wie ein Kranich, der versucht hatte, um Katrinas Hand anzuhalten und eines Nachts vom kopflosen Reiter geholt worden war, woraufhin er nie wieder in Sleepy Hollow gesehen ward.

In Gedanken nannte ich meine Großeltern immer bei ihren Vornamen, Katrina und Brom, weil die beiden Teil der Legende über den Reiter und damit fest in die Herzen aller Bewohner von Sleepy Hollow eingewoben waren. Natürlich habe ich sie nie mit ihren Vornamen angesprochen – Brom hätte es nichts ausgemacht, aber Katrina wäre sehr ungehalten geworden, wenn ich sie jemals anders als »Oma« angesprochen hätte.

Wann immer jemand den Reiter erwähnte, trat ein belustigtes Glitzern in Broms Augen, und manchmal lachte er auch leise in sich hinein, was Katrina dann noch ungehaltener machte. Sie mochte das Thema nicht. Ich hatte immer den Eindruck, dass Brom mehr über den Reiter wusste, als er vorgab. Später entdeckte ich, dass dies, wie so vieles, sowohl richtig als auch falsch war.

An dem Tag, an dem Cristoffel van den Berg ohne seinen Kopf im Wald aufgefunden wurde, spielten Sander und ich Sleepy-Hollow-Jungs am Bach. Das spielten wir häufig. Mit einer großen Gruppe Kinder wäre es noch besser gewesen, aber niemand hatte Lust, bei uns mitzumachen.

»Also, ich bin Brom Bones, der dem Eber nachläuft, und du bist Markus Baas und kletterst auf den Baum da, wenn der Eber näherkommt«, sagte ich und zeigte dabei auf einen Ahorn mit tief angesetzten Ästen, die Sander leicht erreichen konnte.

Er war immer noch kleiner als ich, eine Tatsache, die ihn zuverlässig irritierte. Wir waren beide vierzehn Jahre alt, und er dachte, dass er längst hätte in die Höhe aufschießen müssen, so wie die anderen Jungen im Tal.

»Warum darfst immer du Brom Bones sein?«, fragte Sander missmutig. »Immer bin ich es, der einen Baum hochgejagt wird oder einen Humpen Ale über den Kopf kriegt.«

»Weil er mein Opa ist«, sagte ich. »Ist doch klar, dass ich ihn da spiele.«

Sander trat gegen einen Stein, der in den Bach platschte und einen kleinen Frosch erschreckte, der im Uferschilf gehockt hatte.

»Es ist langweilig, wenn ich nie der Held sein darf«, sagte Sander.

Mir wurde klar, dass er in der Tat derjenige war, der oft herumgeschubst wurde (mein Opa konnte manchmal ein bisschen grob sein – ich wusste das, auch wenn ich ihn mehr liebte als alles andere auf der Welt –, und bei unseren Spielen ging es immer um den jungen Brom Bones und seine Bande). Da Sander mein einziger Freund war und ich ihn nicht verlieren wollte, beschloss ich nachzugeben – zumindest dieses eine Mal. Nichtsdestotrotz war es wichtig, die Oberhand zu behalten (»ein Van Brunt zieht vor niemandem den Kopf ein«, wie Brom immer sagte), also tat ich so, als fiele es mir wirklich sehr schwer.

»Na ja, das kann ich schon verstehen«, sagte ich langsam. »Aber diese Rolle ist auch viel schwieriger. Du musst sehr schnell rennen und dabei auch noch lachen und so tun, als würdest du den Eber verfolgen, und das Ebergrunzen musst du auch richtig hinbekommen. Außerdem musst du so lachen wie mein Opa – dieses tiefe, laute Lachen von ihm. Meinst du, du kriegst das richtig hin?«

Sanders blaue Augen leuchteten auf. »Aber klar krieg ich das hin!«

»Na gut, wie du meinst«, sagte ich mit zweifelnder Stimme. »Dann bleibe ich hier stehen, und du gehst ein bisschen in die Richtung da, und dann kommst du zurück und jagst den Eber vor dir her.«

Gehorsam trottete Sander ein Stück des Wegs zurück, drehte sich um und blies sich auf, um größer zu wirken. Dann rannte er los und lachte dabei so laut, wie er konnte. Es war schon ganz in Ordnung, aber wie mein Großvater klang er nicht. Um ehrlich zu sein, klang niemand wie Brom. Broms Lachen war ein tiefes Donnergrollen, das näher und näher heranrollte, bis es sich über dir brach.

»Vergiss das Ebergrunzen nicht!«, rief ich.

»Kümmer dich nicht darum, was ich machen soll«, sagte Sander. »Du bist Markus Baas, der vollkommen ahnungslos mit seinem Korb hier langspaziert und Arabella Visser das Fleisch fürs Mittagsmahl bringen will.«

Ich drehte mich um, sodass ich mit dem Rücken zu Sander stand, und spielte, ich hätte einen Korb im Arm. Dazu setzte ich ein einfältiges, verzücktes Lächeln auf, obwohl Sander es nicht sehen konnte. Männer, die um Frauen warben, sahen in meinen Augen immer ein wenig blöd aus, während sie würdelos um ihre Angebetete herumscharwenzelten. Markus Baas, mit seinem breiten, ausdruckslosen Gesicht ohne nennenswertes Kinn, sah sowieso immer ein wenig aus wie ein Schaf. Wenn er Brom erblickte, zog er die Augenbrauen zusammen und versuchte, wild zu gucken. Brom lachte ihn dafür allerdings immer aus, weil Brom über alles lachte, und die Vorstellung eines wilden Markus Baas war einfach zu lachhaft.

Sander fing an zu grunzen und zu schnaufen, aber da seine Stimme nicht tief genug war, klang er nicht wirklich wie ein Eber – eher wie ein kleines Ferkel.

Ich wollte mich gerade umdrehen, um Sander zu zeigen, wie man ein richtiges Schweinegrunzen macht, als ich es hörte.

Pferde. Mehrere, so wie es sich anhörte, und schnell in unsere Richtung unterwegs.

Sander hatte natürlich noch nichts davon mitbekommen, weil er noch auf mich zurannte, mit den Armen wedelte und seine miserablen Eber-Geräusche machte.

»Stopp!«, rief ich und hob die Hände.

Er blieb stehen und blickte mich gekränkt an: »So schlecht war es nicht, Ben.«

»Darum geht’s nicht«, sagte ich und winkte ihn näher heran. »Hör mal.«

»Pferde«, sagte er. »Im Galopp.«

»Warum die es wohl so eilig haben?«, fragte ich. »Komm, wir verstecken uns unten am Ufer, damit sie uns vom Weg aus nicht sehen.«

»Warum?«, fragte Sander.

»Damit sie uns nicht sehen, hab ich doch gesagt.«

»Warum sie uns nicht sehen sollen, meinte ich.«

»Darum«, sagte ich und wedelte ungeduldig mit dem Arm, damit er mir folgte. »Wenn sie uns sehen, schimpfen sie uns vielleicht aus, weil wir hier draußen in den Wäldern spielen. Die meisten denken doch, es spukt hier.«

»Das ist doch dumm«, sagte Sander. »Wir spielen ständig hier draußen und haben noch nie einen Spuk gesehen.«

»Genau«, sagte ich, auch wenn das nicht ganz stimmte. Ich hatte schon mal etwas gehört, ein Mal, und manchmal hatte ich das Gefühl, als würde uns jemand beim Spiel beobachten. Allerdings erschien mir das nie bedrohlich.

»Der kopflose Reiter wohnt in der Wildnis, hier in der Nähe ist der doch nie«, fuhr Sander fort. »Und dann sind da natürlich noch die Hexen und Kobolde, auch wenn wir von denen auch noch nie welche gesehen haben.«

»Ja, ja«, sagte ich. »Zumindest nicht hier, stimmt’s? Uns kann nichts passieren. Also komm jetzt endlich zu mir, wenn du nicht willst, dass uns die Erwachsenen das Spiel verderben und uns ausschimpfen.«

Ich hatte Sander zwar gesagt, dass wir uns verstecken sollten, damit wir keinen Ärger bekämen, aber in Wirklichkeit wollte ich wissen, wohin die Reiter so eilig unterwegs waren. Und das würde ich nie herausfinden, wenn sie uns vorher erwischten. Erwachsene hatten diese nervige Angewohnheit, Kindern zu sagen, sie sollten sich aus ihren Angelegenheiten heraushalten.

Wir kauerten uns direkt unter die Stelle, wo das Ufer zum Bach abfiel. Ich musste die Beine eng anwinkeln, damit meine Schuhe nicht ins Wasser ragten; Katrina würde mir die Ohren langziehen, wenn ich mit nassen Socken nach Hause käme.

Der Bach, an dem wir gerne spielten, verlief mehr oder weniger parallel zum Hauptweg, der durch den Wald führte. Dieser wurde überwiegend von Jägern genutzt, aber selbst zu Pferd wagten sie sich nie weiter hinein als bis zu einem gewissen Punkt, wo das Dickicht undurchdringlich wurde. Dahinter lag das Reich der Hexen und Kobolde und des kopflosen Reiters. Daher war mir klar, dass das Ziel der Reiterschar nicht weiter als eine Meile von der Stelle entfernt liegen konnte, an der Sander und ich über die Uferböschung lugten.

Kaum hatten wir uns versteckt, galoppierten auch schon die Pferde vorbei. Es waren etwa ein halbes Dutzend Männer, darunter zu meiner großen Überraschung auch Brom. Brom hatte so viel auf der Farm zu tun, dass er normalerweise die Dorfangelegenheiten anderen überließ. Was immer geschehen war, es musste etwas Ernstes sein, um ihn von der Farm wegzuholen.

»Los«, sagte ich und kletterte über die Kante der Böschung. Meine Jacke war voller Erde. Katrina würde mir auf jeden Fall die Ohren langziehen. »Wenn wir rennen, können wir sie noch einholen.«

»Warum denn?«, fragte Sander. Sander war etwas schwerer als ich und rannte nicht so gern, wenn er es irgendwie vermeiden konnte.

»Hast du sie nicht gesehen?«, fragte ich. »Es ist etwas passiert. Das ist kein Jagdausflug.«

»Na und?«, fragte Sander und blickte zum Himmel hinauf. »Es ist fast Essenszeit. Wir sollten nach Hause gehen.«

Jetzt, da sich seine Chance, Brom Bones zu spielen, erledigt hatte, war ihm sein Mittagsmahl auf einmal wichtiger, und es interessierte ihn nicht die Bohne, was im Wald geschah. Wohingegen ich unbedingt wissen wollte, was die Männer in solche Eile versetzt hatte. Schließlich passierte nicht jeden Tag irgendetwas Aufregendes im Tal. Meistens war das Dorf genauso schläfrig, wie sein Name es besagte. Trotzdem – oder vielleicht gerade deswegen – war ich immer sehr neugierig auf alles, und Katrina musste mich oft daran erinnern, dass Neugier keine Tugend war.

»Dann lass uns ihnen einfach ein Stück nachlaufen«, sagte ich. »Wenn es zu weit ist, drehen wir um.«

Sander seufzte. Er wollte wirklich nicht, aber ich war sein einziger Freund, genauso wie er meiner.

»Na gut«, sagte er. »Ich komme mit, aber nur kurz. Denn ich kriege allmählich Hunger, und wenn nicht bald was Interessantes passiert, geh ich nach Hause.«

»In Ordnung«, sagte ich in dem Wissen, dass er nicht ohne mich nach Hause gehen würde; und ich hatte nicht vor umzukehren, bevor ich nicht herausgefunden hatte, was diese Gruppe Reiter in den Wald zog.

Wir folgten dem Bachlauf, spitzten die Ohren und lauschten auf Geräusche von Männern und Pferden. Was auch immer die Erwachsenen vorhatten, sie wollten wahrscheinlich keine Kinder dabeihaben – so war das immer, wenn mal was Interessantes passierte –, also würden wir uns im Verborgenen halten müssen.

»Wenn du jemanden kommen hörst, versteck dich hinter einem Baum«, sagte ich.

»Ich weiß das«, antwortete Sander genervt. Auch an seiner Jacke klebte überall Erde, und er hatte es noch nicht einmal bemerkt. Seine Mutter würde ihn stundenlang ausschimpfen dafür. Ihre Wutanfälle waren legendär in Sleepy Hollow.

Wir waren erst etwa eine Viertelstunde unterwegs, als wir die Pferde hörten. Sie schnaubten unruhig und stampften mit den Hufen.

»Die Pferde sind ganz aufgeregt«, flüsterte ich Sander zu. Wir konnten noch nichts sehen. Ich fragte mich, was die Tiere so aufgebracht haben könnte.

»Schsch«, sagte Sander. »Nicht dass sie uns noch hören.«

»So gut hören sie auch wieder nicht«, gab ich zurück.

»Ich dachte, du wolltest dich heimlich anschleichen, damit sie uns nicht wegschicken?«, erwiderte er.

Ich presste die Lippen zusammen und antwortete nicht, wie immer, wenn Sander recht hatte.

Die Bäume drängten sich hier dicht aneinander, Kastanien, Zuckerahorn und Esche; ihre Blätter begannen gerade, sich vom Sommergrün zu verabschieden und die Herbstfarben anzunehmen. Am Himmel trieben Wolken, die sich immer wieder vor die Sonne schoben und seltsame Schatten warfen. Sander und ich liefen geduckt nebeneinander, unsere Schultern berührten sich, wir hielten uns dicht an den Baumstämmen, damit wir uns jederzeit dahinter verstecken konnten. Unsere Schritte waren nicht zu hören, wir hatten jahrelange Übung darin, uns verbotenerweise lautlos nach draußen zu schleichen.

Ich hörte die Männer murmeln, bevor ich sie sah, dann schlug mir ein Geruch entgegen, der irgendwo zwischen einem ausgenommenen Stück Wild und etwas Schlimmerem lag. Ich schlug die Hand vor Mund und Nase und atmete den Duft der Erde ein statt des Gestanks des halb verrotteten Dings, das die Männer da gefunden haben mussten. Meine Handflächen waren noch mit trocknendem Schlamm von der Uferböschung bedeckt.

Die Männer standen mit den Rücken zu uns in einem Halbkreis auf dem Weg. Brom überragte sie alle, und obwohl er der Älteste von allen war, waren seine Schultern die breitesten. Er trug sein Haar immer noch, wie er es als junger Mann getan hatte, zu einem Zopf im Nacken zusammengebunden, und das Einzige, woran man sehen konnte, dass er nicht mehr der Jüngste war, waren die grauen Streifen in seinem schwarzen Haar. Die anderen fünf konnte ich nicht so leicht identifizieren, sie trugen alle grüne oder braune Wolljacken, Breeches und hohe Lederstiefel – wie immer, seit ich denken konnte. In unserem Haus hingen Bilder und Zeichnungen von Katrina und Brom in jüngeren Jahren, und während ihre Gesichter sich verändert hatten, war ihre Kleidung immer gleich geblieben. Es gab vieles in Sleepy Hollow, das sich nie änderte, und die Kleidung gehörte dazu.

»Ich will sehen, was sie da angucken«, flüsterte ich direkt in Sanders Ohr.

Er sah ein bisschen grün im Gesicht aus und rümpfte die Nase. »Ich weiß nicht. Es riecht furchtbar.«

»Na gut«, sagte ich ärgerlich. Sander war mein einziger Freund, aber manchmal fehlte es ihm wirklich an Abenteuerlust. »Dann bleib halt hier.«

»Warte«, flüsterte er, während ich davonschlich. »Geh nicht zu dicht heran.«

Ich drehte mich um und wedelte mit der Hand, damit er blieb, wo er war. Dann zeigte ich auf einen der Ahornbäume in der Nähe. Es war ein richtig großer mit einem breiten Stamm und langen Ästen, die beinahe über den Pfad reichten. Ich schlang die Beine um den Stamm und schob mich nach oben, bis ich einen Ast greifen konnte, schwang mich hinauf und kletterte dann schnell weiter hoch, bis ich die Köpfe der Männer durch das Laub sah. Doch ich konnte immer noch nicht genau erkennen, was vor ihnen lag, also kletterte ich auf einen der Äste und rutschte ihn entlang, bis ich einen besseren Blick hatte.

Sobald ich sah, was sie sahen, wünschte ich mir, ich wäre unten bei Sander geblieben.

Direkt hinter dem Halbkreis aus Männern lag ein Junge auf dem Boden – oder besser gesagt das, was von ihm noch übrig war. Er lag auf der Seite, ein Bein halb angewinkelt, und wirkte wie eine Lumpenpuppe, die ein Kind achtlos in die Ecke geworfen hatte. Eine tiefe Traurigkeit wallte in mir auf, als ich ihn da so liegen sah wie vergessenen Abfall.

Irgendetwas an dem Anblick ließ einen Schatten durch meinen Hinterkopf huschen, den Anflug eines Gedankens, beinahe eine Erinnerung. Doch er verschwand, bevor ich ihn festhalten konnte.

Der Junge trug ein schlichtes handgewebtes Hemd und eine Hose aus demselben Stoff, darüber eine braune Wolljacke genau wie meine. An den Füßen hatte er lederne Mokassins, und daran erkannte ich, dass es Cristoffel van den Berg war, denn seine Familie war zu arm, um sich Schuhleder und beschlagene Sohlen leisten zu können, weshalb alle van den Bergs Weichlederschuhe trugen wie die Lenape. Ohne die Mokassins hätte ich ihn nicht erkannt, weil ihm der Kopf fehlte. Genau wie die Hände.

Sowohl der Kopf als auch die Hände schienen nicht besonders fachmännisch abgenommen worden zu sein. Am Handgelenk hingen noch Fetzen von Haut und Fleisch, und da, wo Cristoffels Kopf hingehörte, sah ich ein Stück abgebrochener Wirbelsäule herausragen.

Ich hatte Cristoffel nie besonders gut leiden können. Er war arm, und Katrina sagte zwar immer, dass man Mitleid mit den Notleidenden haben sollte, aber Cristoffel war ein ziemlicher Haudrauf, immer auf der Suche nach einer Gelegenheit, jemanden zu provozieren, um sich zu prügeln. Er hatte eine Bande zusammen mit Justus Smit und ein paar anderen, eher unscheinbaren Jungen.

Einmal hatte Cristoffel herausfinden wollen, wie weit er bei mir gehen konnte, und ich hatte ihm dafür eine blutige Nase verpasst, was mir eine Gardinenpredigt von Katrina über anständiges Betragen eingetragen hatte (ich bekam die ständig zu hören, weshalb ich sie gar nicht mehr beachtete) und ein anerkennendes Schulterklopfen von Brom, das mein Herz erwärmt hatte, während Katrina mich ausschimpfte.

Ich hatte Cristoffel nicht leiden können, aber einen so grausamen Tod hatte er nicht verdient. Ich war froh, dass Sander mir nicht auf den Baum hinauf gefolgt war. Er hatte einen empfindlichen Magen und hätte uns verraten, wenn er sich auf die Männer unter mir übergeben hätte.

Überall auf dem Weg waren Blutspritzer. Die Männer schienen nicht näher an die Leiche herantreten zu wollen, ob aus Respekt oder Angst, konnte ich nicht sagen. Sie unterhielten sich leise murmelnd, zu leise, als dass ich es verstehen konnte. Die Pferde zerrten an den Zügeln, außer Broms Pferd Donar, ein riesiger schwarzer Hengst, der alle anderen deutlich überragte. Er stand still wie eine Statue, nur seine geweiteten Nüstern verrieten, wie beunruhigt er war.

Schließlich seufzte Brom tief und sagte, laut genug, dass ich es mithören konnte: »Wir werden ihn zu seiner Mutter zurückbringen müssen.«

»Was sollen wir ihr denn sagen?« An der Stimme erkannte ich Sem Bakker, den Richter des Dorfs. Seine Schultern waren gekrümmt, als versuchte er, sich vor dem Anblick der Leiche zu verstecken.

Mit Sem Bakker konnte ich nicht viel anfangen, er war immer eine Spur zu herzlich, wenn er mich sah, und fand es in Ordnung, mir in die Wange zu kneifen und eine Bemerkung darüber zu machen, wie sehr ich wieder gewachsen war. Er hatte keine eigenen Kinder und offensichtlich auch keine Ahnung davon, wie Kinder gern behandelt werden wollten. Ich mochte es nicht, wenn mir jemand ungefragt in die Wange kniff, und schon gar nicht, wenn es der Dorfrichter mit seinen dreckigen Fingernägeln war.

Auch Brom hatte nicht viel für Sem Bakker übrig, dem er den gesunden Menschenverstand absprach, etwas, das für einen Richter eigentlich Grundvoraussetzung sein sollte. Doch die meisten Menschen, die im Tal lebten, waren Farmer oder Kaufleute und wollten am liebsten überhaupt nichts mit dem Gesetz zu tun bekommen. Nicht dass es im Tal so viele Verbrechen gegeben hätte – meist ging es nicht über eine Kneipenschlägerei hinaus, nach der die Delinquenten nach Hause geschickt wurden, um sich eine Standpauke ihrer zornigen Frauen abzuholen – auch wenn dann und wann etwas Ernsteres geschah.

Alles in allem war das Tal friedlich, bewohnt von den Nachkommen derselben Menschen, die den Ort gegründet hatten. Fremde kamen nur selten hier durch und blieben noch seltener. Das Tal war in vielerlei Hinsicht wie ein kleiner Schaukasten – unveränderlich und ewig.

»Wir sagen seiner Mutter, was wir wissen«, gab Brom zurück, und ich hörte die aufkeimende Ungeduld in seiner Stimme. »Wir haben ihn so im Wald gefunden.«

»Er hat keinen Kopf, Brom«, sagte Sem Bakker. »Wie sollen wir das erklären?«

»Der Reiter«, sagte einer der anderen Männer, und ich erkannte den schroffen Ton von Abbe de Jong, dem Metzger.

»Tsch. Fang nicht mit dem Reiter-Unsinn an«, sagte Brom. »Du weißt, das ist nicht real.«

»Etwas hat diesen Jungen getötet und ihm den Kopf abgeschlagen«, sagte Abbe und zeigte auf den Leichnam. »Warum sollte das nicht der Reiter gewesen sein?«

»Könnten auch die verdammten Eingeborenen gewesen sein«, sagte ein anderer Mann.

Unter seinem Hut konnte ich weder das Gesicht sehen noch seine Stimme zuordnen, obwohl ich alle im Tal kannte, genauso, wie alle mich kannten.

»Mit dem Unsinn fangen wir auch gar nicht erst an«, sagte Brom, und in seiner Stimme schwang eine scharfe Warnung mit, die jeden, der einigermaßen bei Verstand war, zum Nachgeben gebracht hätte. Brom war mit einigen der in der Nähe lebenden Eingeborenen befreundet, was sich sonst niemand im Dorf traute. Überwiegend ließen wir sie in Ruhe, und sie ließen uns in Ruhe, und das schien für alle die beste Regelung zu sein.

»Warum nicht? Die treiben sich doch sowieso ständig hier in der Wildnis herum und nehmen sich an Wild, was sie wollen …«

»Die Tiere sind wild, Smit, die gehören niemandem«, sagte Brom, und jetzt wusste ich, mit wem er diskutierte – mit Diederick Smit, dem Schmied.

»… und wir wissen alle, dass sie schon Schafe gestohlen haben …«

»Dafür gibt es keine Beweise, und da du kein Schaffarmer bist, weiß ich auch nicht, was dich das anginge«, sagte Brom. »Ich bin hier der einzige Schafhalter weit und breit.«

»Ich kann es nicht mehr ertragen, wie du diese Wilden immer verteidigst«, sagte Smit. »Der Beweis liegt hier vor unseren Augen. Einer von denen hat den armen Jungen getötet, ihm den Kopf abgeschnitten und die Hände auch und sie mitgenommen für eines ihrer heidnischen Rituale.«

»Jetzt hör mir mal gut zu«, sagte Brom, und ich konnte förmlich sehen, wie er vor Zorn größer wurde, wie seine Schultern breiter zu werden schienen und seine Fäuste sich ballten. »Ich werde nicht zulassen, dass du solche Geschichten hier im Tal verbreitest, verstehst du mich? Diese Leute haben uns nichts getan, und du hast keine Beweise.«

»Du kannst mir nicht den Mund verbieten«, gab Smit zurück. Doch obwohl seine Worte tapfer klangen und seine Arme beinahe so muskulös waren wie Broms, hörte ich ein leises Zittern in seiner Stimme. »Nur weil du der größte Landbesitzer im Tal bist, gibt dir das nicht das Recht, über alle anderen zu bestimmen.«

»Wenn ich nur ein Wort davon höre, dass die Eingeborenen für diesen Mord verantwortlich gemacht werden, dann weiß ich, wer das Gerücht in die Welt gesetzt hat«, sagte Brom und kam näher heran. »Vergiss das nicht.«

Brom ragte hoch über dem Schmied auf, so wie er alle anderen Männer im Tal überragte. Er war beinahe übermenschlich groß. Ich sah, wie sich Smits Schultern bewegten, als dächte er über eine Widerrede nach, doch dann besann er sich eines Besseren.

»Wenn es nicht die Eingeborenen waren, bleibt nur der Reiter übrig«, sagte de Jong. »Ich weiß, du hörst das nicht gern, Brom, aber es stimmt. Und du weißt auch, dass alle anderen im Tal genauso denken werden, sobald sich herumspricht, in welchem Zustand wir den Jungen hier gefunden haben.«

»Der Reiter«, murmelte Brom. »Warum will keiner von euch zugeben, was wahrscheinlich die Wahrheit ist? Dass jemand aus dem Tal ihn ermordet hat.«

»Einer von uns?«, fragte de Jong. »Leute aus dem Tal bringen keine Kinder um und schneiden ihnen die Köpfe ab.«

»Es ist sehr viel wahrscheinlicher, als dass der kopflose Reiter aus den Märchen dafür verantwortlich ist.« Brom glaubte vieles nicht, von dem die Leute im Tal fest überzeugt waren. Es war nicht das erste Mal, dass ich hörte, wie er die Vorstellungen von jemandem für Unsinn erklärte.

Auch wenn alle im Dorf am Sonntag brav zur Kirche gingen, gab es doch viel von dem, was der Pastor »Volksglauben« nannte – und er glaubte selbst einiges davon, was ungewöhnlich für einen Mann Gottes war, zumindest hatte Katrina mir das so erzählt. Irgendetwas am Tal selbst förderte diese Überzeugungen. Es war, als hinge hier Magie in der Luft oder als würden die Geister, die die fernen Wälder heimsuchten, ihre Hände nach uns ausstrecken.

Eines Tages, vor langer Zeit, war ich in der Nähe des tiefen Teils des Waldes vom Pfad abgewichen. Ich weiß noch, wie Sander verrückt vor Angst nach mir rief, aber ich hatte ja nur wissen wollen, warum niemand im Tal jemals weiter in die Wildnis vordrang als bis zu diesem Punkt.

Ich hatte keine Hexen oder Kobolde oder den kopflosen Reiter zu Gesicht bekommen. Aber ich hatte jemanden meinen Namen flüstern gehört und gespürt, wie mich etwas an der Schulter berührte, kalt wie der Wind, der im Herbst den Schnee ankündigt. Da hätte ich am liebsten die Beine in die Hand genommen und wäre panisch zur Farm zurückgerannt, aber Sander hatte mich beobachtet, also war ich in aller Ruhe zum Pfad zurückgekehrt, und die kalte Berührung hatte sich von mir gelöst. Wenn Brom davon erfahren hätte, wäre er stolz auf meinen Mut gewesen, denke ich – zumindest, sofern er mir keine Ohrfeige dafür verpasst hätte, dass ich an einen Ort gegangen war, an dem ich nichts zu suchen hatte. Nicht dass er das sehr oft tat. Katrina war zumeist diejenige, die Disziplin einforderte.

»Wenn es nicht der Reiter war, kann es jedenfalls niemand aus dem Tal gewesen sein«, sagte de Jong. »Dann war es jemand von außerhalb.«

»Es hat in letzter Zeit aber niemand Leute von außerhalb hier durchkommen sehen«, wandte Sem Bakker ein.

»Es könnte aber auch sein, dass es einfach niemand mitbekommen hat«, sagte Brom in diesem Ton, den er sich für Sem vorbehielt – der Ton, der besagte, dass er den anderen für einen Dummkopf hielt. »Man kann doch problemlos durch diese Wälder reisen, ohne dass einer von uns es mitbekommt, es sei denn, man trifft zufällig einen Jäger.«

Sem lief rot an. Er wusste, was Brom da tat, wusste nur allzu gut, dass Brom ihn für einen Idioten hielt. Er machte den Mund auf, bereit, noch weiter zu diskutieren, als ihm einer der anderen ins Wort fiel.

»Lasst uns den Jungen einfach zu seiner Mutter zurückbringen«, sagte Henrik Janssen. Er war ein Farmer wie Brom, und sein Land grenzte an unseres. Irgendetwas an Henrik Janssen sorgte immer dafür, dass ich mich in seiner Gegenwart unwohl fühlte. »Da ist jetzt nicht viel zu machen. Wenn es der Reiter war, dann gehört das zum Leben hier dazu, oder? Das ist das Risiko, das man eingeht, wenn man am äußersten Rand der Welt lebt.«

Zustimmendes Gemurmel erhob sich. Anderswo mochte so etwas kaltherzig klingen, aber in Sleepy Hollow wurde viel Seltsames Wirklichkeit, und manchmal streckte dieses Seltsame seine Klauen nach uns aus. Es war den Leuten nicht gleichgültig, aber sie akzeptierten den Schrecken im Tausch gegen das Wunder.

»Der Vater wird eher ein Problem sein«, sagte Sem Bakker und spielte damit auf Thijs van den Bergs Trunksucht an, der sein gesamtes Geld vertrank, bis nichts mehr für seine Familie übrig war. Er war der launischste Mann im Dorf, und wenn er dazu aufgelegt war und in der Kneipe niemanden fand, mit dem er sich schlagen konnte, dann ging er nach Hause und schlug seine Frau – die jede Auseinandersetzung mit ihm verlor, weil sie klein und zierlich war und seinen Fäusten nichts entgegenzusetzen hatte.

Alle Frauen in Sleepy Hollow hatten Mitleid mit ihr, aber sie trauten sich nicht, es ihr zu zeigen. Eine stolzere Frau als Alida van den Berg gab es nicht im Dorf. Oft hörte ich Katrina und die anderen Frauen darüber beratschlagen, was sie tun könnten, um der Familie zu helfen, doch sie kamen immer zu demselben Schluss: dass Alida ihre Hilfe sowieso nicht annehmen würde.

Nach diesen Gesprächen hatte Katrina immer einen traurigen Ausdruck um die Augen, und ich verspürte das seltsame Bedürfnis, sie zu trösten – seltsam, weil wir in allen anderen Fragen nie einer Meinung waren.

»Die Familie hat aber ein Recht darauf, ihn zu betrauern und zu begraben«, sagte Janssen.

Im Kreis der Männer wurde genickt, abgesehen von Brom. Der rieb sich mit der Hand übers Gesicht, eine Geste, die zeigte, wie verärgert er war, und das ganz besonders, weil er seinem Gefühl keinen Ausdruck verleihen durfte.

Ich spürte kurz, wie ich beinahe das Gleichgewicht verlor, sog vor Schreck die Luft ein und drückte die Knie gegen den Ast, um nicht hinunterzurutschen. Bevor ich mir Sorgen machen konnte, dass die Männer mich gehört hatten, sah ich, wie Brom eine Decke von seinem Sattel löste. Die Aufmerksamkeit der Männer konzentrierte sich auf Cristoffels Überreste, und niemand blickte sich um oder sah in meine Richtung.

Brom kniete sich neben Cristoffel und rollte den Leichnam des Jungen sorgsam auf die Decke, bevor er die Enden einschlug, sodass nichts mehr von ihm zu sehen war. Alles, was jetzt noch von Cristoffel übrig war – diesem Jungen, der andere Kinder gepiesackt hatte und der so arm war, dass er sich keine richtigen Schuhe leisten konnte –, war ein trauriger, in Stoff eingepackter kleiner Klumpen. Keiner der Männer sagte etwas oder rührte sich, um ihm zu helfen, und ich wurde auf einmal wütend. Trotz seiner Fehler war Cristoffel immer noch ein Mensch, und nur Brom machte sich die Mühe, ihn als solchen zu behandeln. Alle anderen behandelten ihn nur wie ein Problem, das irgendwie gelöst oder erklärt werden musste.

Ich fragte mich, warum sie überhaupt mitgekommen waren. Dann fragte ich mich, warum die Männer überhaupt auf die Idee gekommen waren, ausgerechnet hierher zu kommen. Jemand musste die Leiche entdeckt und Bescheid gegeben haben – aber wer? Wahrscheinlich war es einer der Männer aus der Gruppe gewesen, der hier vorbeigeritten war. Aber warum hatte er dann nicht genau das getan, was Brom gerade tat, und den Leichnam in eine Decke gewickelt, um ihn nach Sleepy Hollow zurückzubringen? Warum hatte derjenige Cristoffel auf dem Weg liegen lassen?

Wenig später stieg Brom auf sein Pferd, Cristoffels Leichnam in einem Arm. Die anderen Männer taten es ihm gleich und ritten ihm hinterher, langsam und respektvoll, einer nach dem anderen.

Nur Diederick Smit blieb noch kurz stehen und blickte wie gebannt auf die Stelle, an der Cristoffels Leiche gelegen hatte. Er stand so lange da und starrte vor sich hin, dass es wirkte, als wäre er in Trance gefallen. Schließlich wendete auch er sein Pferd und folgte den anderen.

Meine Hände waren verkrampft, weil ich mich so lange an dem Ast festgehalten hatte, und mein Rücken war schweißgebadet, obwohl ich mich kaum bewegt hatte.

»Ben!«, sagte Sander. Er flüsterte, als hätte er Angst, immer noch von jemandem gehört zu werden. Sein Gesicht wirkte vor dem dunklen Laub auf dem Waldboden bleich.

»Ich komme«, sagte ich und schob mich vorsichtig rückwärts, bis ich den Baumstamm erreichte. Dann schwang ich mich von dem Ast, meine Hände hielten ihn ganz fest, und umklammerte den Stamm mit den Beinen, sodass ich daran entlang nach unten rutschen konnte. Unten angekommen, klopfte ich mir Moos und Rinde von der Hose.

»Cristoffel van den Berg ist vom Reiter umgebracht worden!«, sagte Sander, und seine Augen waren dabei so groß wie Katrinas Teetassen.

»Nein, ist er nicht«, sagte ich und versuchte, dieselbe Verächtlichkeit in meine Stimme zu legen wie Brom vorhin den anderen Männern gegenüber. »Hast du nicht gehört, was sie gesagt haben? Opa hat gesagt, das wäre Unsinn.«

Sander sah mich zweifelnd an. »Nur weil Mijnheer Van Brunt das sagt, heißt das noch nicht, dass es stimmt. Ich meine, jeder im Tal weiß über den kopflosen Reiter Bescheid, und was sonst hätte diesen Jungen denn töten sollen? Es ist ja nicht so, als würden hier überall Leute rumlaufen und einfach so andere köpfen. Nur der Reiter tut das.«

Ich hätte niemals zugegeben, dass Sander recht hatte, nicht ihm gegenüber. Natürlich war das auch mein erster Gedanke gewesen, als ich Cristoffels enthaupteten Leichnam gesehen hatte. Aber wenn Brom sagte, das stimmte nicht, dann stimmte es nicht.

Doch ich war zu müde, um mit Sander zu streiten. Cristoffel war tot, und ich wusste nicht, was ich deswegen fühlen sollte, und schon gar nicht angesichts der Art, wie er gestorben war. Wir kehrten schweigend nach Hause zurück, jeder in seine eigenen Gedanken versunken.

Als wir den Dorfrand erreichten, bog Sander in Richtung seines Hauses ab – sein Vater war der Notar, und seine Familie lebte in einer Wohnung über dem Notariat –, und ich ging weiter in Richtung unserer Farm, die ein Stück entfernt lag. Ich überlegte, ob Brom bereits zu Hause war, und fragte mich, ob er Katrina erzählen würde, was geschehen war.

Die Farm der Van Brunts war mit Abstand die größte im Tal. Das lag daran, dass Katrinas Vater seinem Schwiegersohn das gesamte Land der Van Tassels geschenkt hatte, als Katrina Brom geheiratet hatte. Dazu kam allerdings, dass Opa ein kluger Farmer war, der schnell zuschlug, wenn irgendwo in der Nähe Land zu verkaufen war. Folglich war es kein kurzer Spaziergang aus den Wäldern bis zu meinem Zuhause, und als ich ankam, war ich ebenso verschwitzt wie verdreckt.

Eigentlich hatte ich gehofft, hinten herum durch die Küche über die Dienstbotentreppe hineinzukommen – Lotte, unsere Köchin war üblicherweise meine verständnisvolle Mitverschwörerin –, doch bevor ich das tun konnte, schwang die Vordertür auf.

Katrina stand da, mit stechendem Blick, und ich wusste, dass sie fuchsteufelswild vor Zorn war.

»Wo hast du dich denn wieder herumgetrieben? Der Gesangslehrer ist für deinen Musikunterricht hier.«

Musikunterricht. Ich hasste Musikunterricht. Ich hasste den Musiklehrer und seinen nach Lakritze riechenden Atem und wie er mir mit einem kleinen Holzstöckchen auf die Hände schlug, wenn ich mich am Klavier verspielte.

»Und warum bist du überhaupt so verdreckt?«, fragte sie weiter, während sie mich von oben bis unten musterte.

»Ich war draußen mit Sander, wir haben Sleepy-Hollow-Jungs gespielt«, erklärte ich mit gesenktem Blick.

»Wie oft habe ich dir das schon gesagt?«, sagte sie, kam die Verandatreppe herunter und packte mich am Ohr. »Du bist kein Junge, Bente, du bist ein Mädchen, und es wird höchste Zeit, dass du dich auch wie eines benimmst.«

Ich sagte nichts, sondern starrte sie nur finster an. Ich hasste es, wenn Katrina mich an diese eine Sache erinnerte, diese eine Sache, die ich niemals hören wollte.

Ich war als Mädchen zur Welt gekommen, und wenn ich ein Mädchen war, dann bedeutete das, dass ich niemals der Anführer der Sleepy-Hollow-Jungs sein konnte, niemals derjenige, zu dem das gesamte Dorf aufblickte und der von allen so respektiert wurde wie mein Großvater Abraham Van Brunt – der Mann, der als der eine und einzige respekteinflößende Brom Bones bekannt war.

Zwei

Ich war viel zu dreckig, um den Salon betreten zu dürfen, und bis ich fertig gebadet hätte, wäre die Zeit um gewesen, sodass der Gesangslehrer unverrichteter Dinge abziehen musste und ich um die verhasste Gesangsstunde herumkam. Ich hörte, wie Katrina sich bei ihm entschuldigte, während ich mit nackten Füßen die Treppe hinaufstapfte, weil meine Stiefel und Socken für zu verdreckt befunden worden waren, um damit ein zivilisiertes Haus zu betreten, und direkt in die Schmutzwäsche gewandert waren.

Meine Wange glühte noch von Katrinas Ohrfeige, aber ich war trotzdem ziemlich zufrieden mit mir und damit, wie es mir gelungen war, um meine Gesangsstunde herumzukommen. Ganz besonders, weil ich vollkommen vergessen hatte, dass Dienstag war und dieses Entkommen nicht einmal geplant hatte.

Der Badezuber wurde von zwei Küchenmägden nach oben geschleppt, die beide nicht wirklich froh darüber wirkten, dass ich ihnen zusätzliche Arbeit verursachte und sie ein paar Mal mit dem heißen Wasser die Treppe auf und ab laufen mussten, nur weil man es mir nicht zumuten konnte, mich wie ein anständiges weibliches Wesen zu verhalten. Ich ignorierte ihre finsteren Blicke. Niemand würde mich dazu bringen, mich wie ein weibliches Wesen zu verhalten, nicht einmal Katrina. Wenn ich erst alt genug wäre, würde ich mir die Haare abschneiden und davonlaufen und irgendwo als Mann leben, wo mich niemand kannte.

Katrina kam nach oben, während ich im heißen Wasser einweichte. Ich ließ mich so tief in die Wanne sinken, dass mein Gesicht halb darin versank und sie nicht viel mehr als meine Augen sehen konnte.

»Du kannst deine säuerlichen Blicke für dich behalten, Bente«, sagte Katrina, während sie sich einen der Stühle an den Rand des Zubers zog. Auf ihrer Miene lag dieser Ausdruck, den sie extra nur für mich reservierte, derjenige, der besagte, dass sie mit ihrer Geduld am Ende war. »Ich weiß, dass du das nicht hören willst, aber du bist zu alt, um draußen im Wald herumzurennen und dich wie eine Wilde aufzuführen. Andere Mädchen in deinem Alter können nähen und singen und sich mit Anstand in der Öffentlichkeit bewegen.«

Ich hob den Kopf so weit, dass mein Mund über die Wasseroberfläche geriet: »Ich will nicht nähen oder singen. Ich will reiten und jagen und lernen, eine Farm zu bewirtschaften wie Opa.«

»Du kannst kein Farmer werden, Bente, aber du könntest die Frau eines Farmers werden, wie ich. Wäre das denn wirklich so schlimm?«

Gefangen im Haus. Die Hausarbeit und die Bediensteten organisieren, Gesellschaften planen und Nähkreise und wohltätige Werke. Den ganzen Tag in ein viel zu enges Korsett eingeschnürt, immer in der stickigen Luft des Salons, nie die Sonne sehen, außer sonntags am Arm eines Mannes, der mich in die Kirche begleitet.

»Ja«, antwortete ich schaudernd. »Es klingt schrecklich.«

Als ich kurz Verletztheit in Katrinas Augen aufblitzen sah, tat es mir sofort leid, doch dann antwortete sie, und jegliches Bedauern verschwand augenblicklich.

»Dein Pech, dass du es so schrecklich findest, denn du wirst dich wohl oder übel damit abfinden müssen. Du bist ein Mädchen und wirst bald eine Frau werden, und du wirst, bei Gott, lernen, dich wie eine Dame zu benehmen.«

»Nein, das werde ich nicht, weil ich kein Mädchen bin«, murmelte ich und tauchte im Wasser unter, bevor ich hören konnte, was sie darauf antwortete. Das funktionierte allerdings nur bedingt, denn einen Augenblick später zerrte sie mich am Zopf wieder nach oben.

»Au!«, rief ich. Sie zog nicht allzu fest, aber ich wollte, dass sie sich dennoch schlecht deswegen fühlte.

Mit ruppigen Handbewegungen löste sie mein Haar und murmelte dabei auf Holländisch vor sich hin. Das tat sie oft: Zuflucht suchen in ihrer Muttersprache, wenn sie die Nerven verlor. Mit dem Schöpfer, der neben dem Zuber stand, schüttete sie mir Wasser über den Kopf.

»Dein Haar ist schmutziger als die Mähne jedes unserer Pferde«, murmelte sie, während sie meinen Kopf einseifte. »Die Schweine sind sauberer als du, Bente.«

Mein Haar war lang und dick und lockig und geriet mir ständig in den Weg, sodass ich es nie ordentlich kämmte oder wusch, sondern es einfach nur zu einem Zopf flocht, den ich unter eine Kappe steckte, in der Hoffnung, dass die Leute mich dann als Jungen akzeptierten. Das hätte sicher überall funktioniert, nur nicht im Tal, wo alle mich kannten und jeder jeden. Man konnte in Sleepy Hollow nicht in irgendeiner Menge untertauchen. Wir waren eine kleine, abgeschlossene Gemeinschaft – was sehr wahrscheinlich auch der Grund war, weshalb mein Verhalten Katrina so wütend machte. Alle im Ort wussten, dass ihre Enkelin sich nicht zu benehmen wusste, so wild und wenig fraulich war.

Andererseits wurde vieles in Sleepy Hollow auf unerklärliche Weise wahr. Wenn ich nur lang genug ein Junge blieb, würden es die anderen irgendwann glauben.

Anscheinend war meine Mutter Fenna eine mustergültige Frau gewesen – blond und blauäugig, immer mit perfektem Betragen, genau wie Katrina. Meine Großmutter hatte ihre Schwiegertochter ziemlich bewundert und ließ keine Gelegenheit aus, mich daran zu erinnern, dass ich ihr nicht das Wasser reichen konnte.

Ich hatte meine Mutter nie kennengelernt. Sie und mein Vater, Bendix, waren gestorben, als ich noch ganz klein war. Ich hatte keinerlei Erinnerungen an sie. Manchmal betrachtete ich unten im Flur ihr Portrait und stellte mir vor, mich an ihre Gesichter zu erinnern, wie sie sich lächelnd über mich beugten.

Ich schmollte, während Katrina mein Haar, mein Gesicht und meine Fingernägel schrubbte. Der Zustand meiner Hände war fast noch beklagenswerter als der meiner Haare – Dreck unter den Fingernägeln, von denen die Hälfte eingerissen war vom vielen Herumklettern auf den Bäumen. Schweigend litt ich, während Katrina beobachtete, wie ich den Rest meines Körpers wusch, und als ich fertig war, leerte sie noch einen Eimer Wasser über meinem Kopf aus, um die letzten Seifenreste abzuspülen. Ich warf ihr finstere Blicke zu, während sie mich mit einem groben Leinenhandtuch trocken rubbelte. Der Stoff war rau, nicht fein gewebt wie für Kleidung, und als sie fertig war, war meine ganze Haut rot wie eine Sommertomate.

Katrina blieb neben mir stehen, während ich mich anzog, um sicherzugehen, dass ich Hemdchen, Strümpfe und Kleid anlegte, und dann kämmte sie mein Haar aus und fasste es im Nacken mit einem Band zusammen. Mein Haar fühlte sich schwer an, die einzelnen Strähnen lockten sich um mein Gesicht herum und am Hals entlang und kitzelten mich.

»Na also«, sagte sie, während sie ihr Werk noch einmal abschließend begutachtete. »Jetzt siehst du aus wie ein richtiges Mädchen. Geh nach unten und lies etwas.«

»Ich hatte noch nichts zu Mittag«, sagte ich. Mein Magen verkrampfte sich bereits vor Hunger. Ich war den größten Teil des Tages draußen unterwegs gewesen, und jetzt, da ich nicht mehr in Bewegung war, erinnerte mich mein Körper daran, dass das Frühstück schon eine ganze Weile her war.

Ganz kurz nur blitzte vor meinem geistigen Auge der Anblick von Cristoffels Leiche auf dem Weg auf. Aber ich steckte die Erinnerung weg, zu den anderen unangenehmen Erinnerungen. Ich sollte eigentlich gar nichts über Cristoffel wissen, also konnte ich auch nicht mit Katrina darüber sprechen. Es war allemal besser, gar nicht daran zu denken. Es war allemal besser, mit meiner Großmutter über so etwas wie ein verpasstes Mittagsmahl und eine verpasste Musikstunde zu streiten.

»Du hast das Mittagsmahl verpasst, weil du dich draußen im Wald herumgetrieben hast, wo du gar nicht hättest sein dürfen, also kannst du auch warten bis zum Nachtessen«, sagte Katrina. »Und denk nicht mal daran, dich heimlich in die Speisekammer zu schleichen.«

Lautstark trampelte ich aus dem Raum, damit sie wusste, wie wütend ich war, nur für den Fall, dass sie das noch nicht aus meinen finsteren Blicken erkannt hatte. Lesen üben? Ohne Mittagsmahl?

Das war alles so unfair, so schrecklich unfair, und sie würde nie auf solche Gedanken kommen, wenn sie mich nicht für ein Mädchen halten würde. Wäre ich ein Junge, würde ich verhätschelt und verwöhnt werden, dürfte essen, wann und wie viel ich wollte, weil Jungen groß und stark werden müssen. Mädchen hingegen sollten rank und schlank bleiben, elegant und biegsam wie eine Weidenrute, mit zarten weißen Händen und winzigen Füßen. Katrina ermahnte mich bei jeder Mahlzeit, mich zu mäßigen, weil sie der Meinung war, dass ich für mein Geschlecht viel zu viel aß und, wenn ich so weitermachte, stämmig wie ein Eichenbaum würde.

Ich verstand nicht, wieso es eine Rolle spielen sollte, wie viel ich aß, weil nichts auf dieser Welt mich irgendwie kleiner machen würde. Ich hatte weder zarte Hände noch winzige Füße, sondern kam eher nach meinem Großvater – ich war größer als alle Mädchen meines Alters im Dorf, auch größer als die meisten Jungen. Meine Hände waren grob und groß, meine Füße schienen alle drei Monate zu wachsen und das Leder meiner Schuhe durchstoßen zu wollen. Ich hatte kein weiches Fett in den Wangen wie die anderen Mädchen. Mein Kinn sprang nach vorne vor wie das von Brom, mit nur einer Andeutung eines Grübchens. Mein Oberkörper war kantig, meine Beine gerade wie die eines Fohlens. Ich würde nie so aussehen wie die Mädchen im Dorf, und ein Teil meiner Feindseligkeit Katrina gegenüber nährte sich aus ihrem hartnäckigen Glauben, dass sich das ändern würde, wenn ich mich nur anders benähme.

»Du machst einfach nicht genug aus dir, Bente«, sagte sie dann und musterte mich von oben bis unten wie ein Schwein, das zum Markt getrieben werden sollte.

Und genau das bist du auch, ein Schwein, das gefesselt und an den Höchstbietenden verkauft wird, wenn die Zeit reif ist – an irgendeinen milchgesichtigen Bubi mit guten Aussichten und ohne jedes Feuer, an jemanden, der von dir erwarten wird, dass du ruhig und nachgiebig bist.

»Niemals«, sagte ich zu mir selbst, während ich in den Salon ging und mich in einen der Sessel fallen ließ. »Ich werde mich niemals für irgendeinen Mann verbiegen.«

Auf dem Tisch neben dem Sessel lagen ein paar langweilige Bücher mit Gedichten. Ich griff nach einem beliebigen und schlug es auf, aber schon bald wanderten meine Gedanken zu den Ereignissen im Wald zurück, deren Zeugen Sander und ich heute geworden waren. Wer hatte Cristoffels Kopf und Hände mitgenommen? Warum sollte irgendjemand etwas so Grausames tun?

Ich hörte, wie die Küchentür geöffnet und geschlossen wurde, und dann dröhnte eine laute Stimme durchs ganze Haus. »Katrina! Ich bin wieder da.«

»Opa«, sagte ich, warf den langweiligen Gedichtband beiseite und rannte in den Flur.

Da war er, stand am Fuß der Treppe, so riesig und voller Leben, dass er die gesamte Luft aus dem Raum zu ziehen schien. Als er mich hörte, drehte er sich um, sein großes Lächeln erhellte sein Gesicht, und er breitete die Arme weit aus.

Ich warf mich in seine Umarmung, denn auch wenn ich groß für mein Alter war, war mein Opa immer noch viel, viel größer als ich und konnte mich immer noch wie ein kleines Kind im Arm halten, wenn er wollte. Er drückte mich fest, und mir wurde klar, dass der Anblick von Cristoffels traurigem kleinen Leichnam mich sehr viel mehr mitgenommen hatte, als ich es mir hatte eingestehen wollen.

»Na, wie geht’s meiner Ben heute?«, fragte er, setzte mich ab und blickte mir in die Augen.

Das gehörte zu den Dingen, die ich am meisten an ihm liebte, dass er mich immer etwas fragte und aufrichtig an meinen Antworten interessiert zu sein schien und dass er mir dieselbe Aufmerksamkeit schenkte wie einem Erwachsenen.

»Was ist los, Ben?«

Brom wusste immer, wenn mir etwas zu schaffen machte. Ich wollte aber nicht, dass der einzigartige Brom Bones mich für schwach hielt, ganz besonders nicht, weil ich mit ihm über Cristoffel sprechen wollte. Ich würde mich ziemlich beeilen müssen, denn sobald Katrina davon erfuhr, wäre das Thema in meiner Gegenwart verboten. Katrina verbot jedes Gespräch über alles Interessante in meiner Gegenwart.

»Ich bin nur ein bisschen hungrig, und meine Augen haben getränt«, sagte ich. Eine lächerliche Antwort, und Brom wusste das auch, aber er wusste genau, was meine lahme Ausrede bedeutete: dass ich nicht wirklich darüber sprechen wollte, was mich beunruhigte.

»Geh in die Küche und frag Lotte nach etwas Brot und Butter«, sagte Brom. »Sie hatte was für mich, als ich eben hereinkam, und es ist noch ein bisschen was von dem Laib von gestern übrig.«

»Sie wird Lotte nicht um etwas zu naschen anbetteln«, sagte Katrina, während sie die Treppe herunterkam. »Bente bekommt nichts bis zum Abendbrot.«

Broms Gesicht hatte sich zu seinem üblichen breiten Lächeln verzogen, als er Katrina erblickte, doch dieses Lächeln fiel in sich zusammen, während sie sprach. Er blickte zwischen mir und ihr hin und her.

»Was soll das, Katrina? Ben kann doch wohl ein Stück Brot bekommen. So arm sind wir doch nicht.«

Katrina blieb ein paar Stufen über Brom stehen, wo er sie nicht erreichen konnte. Ich hatte das Gefühl, sie tat es mit Absicht, weil Brom dazu neigte, sie einfach zu packen und in den Arm zu nehmen, bis er bekam, was er wollte. Sie waren mit ihrer ganzen Romantik ziemlich peinlich für so alte Leute. Dass sie da auf halber Treppe stehen blieb, bedeutete, dass sie nicht vorhatte, sich von ihm ablenken zu lassen.

»Bente hat ihre Gesangsstunde verpasst«, erklärte Katrina.

Brom zwinkerte mir zu, sorgte aber dafür, dass Katrina es nicht sehen konnte. »Na komm schon, Schatz, ich hab den Musikunterricht auch nicht gerade geliebt. Du kannst es Ben nicht übel nehmen, dass sie keine Lust darauf hat, im stickigen Salon eingesperrt zu sein, wenn es nur noch ein paar gute Herbsttage geben wird, bevor der Winter kommt.«

Das war der Grund, warum ich meinen Opa mehr als alles auf der Welt liebte. Er verstand mich. Katrina hingegen versuchte es nicht einmal. Sie wollte immer nur, dass ich mich ihrer Vorstellung von der Welt anpasste.

»Sie muss doch irgendwann einmal lernen, sich wie eine Dame zu verhalten, Brom! Es ist ihre Pflicht, Musik und Benehmen zu lernen und nicht im Wald herumzurennen wie ein wildes Tier. Sie ist zu alt dafür.«

»Im Wald?«, fragte Brom und blickte mich scharf an. »Wo warst du denn im Wald spielen, Ben?«

Jetzt musste ich mich irgendwie herausreden, denn wenn Katrina herausfand, dass ich den Männern nachgelaufen war, würde ich noch viel mehr Ärger bekommen als sowieso schon. Doch Katrina schnitt mir so schnell das Wort ab, dass ich gar nicht erst lügen musste.

»Es spielt keine Rolle, wo im Wald«, sagte sie. »Sie sollte sich gar nicht erst dort herumtreiben! Hast du überhaupt irgendein Wort von dem gehört, was ich gesagt habe?«

»Ben, geh in die Küche und hol dir bei Lotte ein Stück Brot und Butter.«

Er bedachte Katrina mit einem Blick, der besagte, dass er mit ihr allein sprechen wolle. Dieses Mal jedoch erkannte sie seinen Blick nicht, weil sie zu wütend war, um ihn zu sehen. Sie sah nur, dass Brom ihre Anweisungen unterlief.

Ich jedoch fing den Blick auf und wusste, was er bedeutete – dass er mit Katrina allein über das sprechen wollte, was er und die anderen Männer heute Vormittag im Wald gefunden hatten.

»Ich habe doch gerade gesagt, dass …«, setzte Katrina an.