11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Acabus Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

1307: Markgraf Woldemar verliert sich in Ausschweifungen, blind für wachsende Bedrohungen. Aus Paris schwappt eine blutige Verfolgungswelle bis in die Marca Brandenburgensis und reißt auch die hier ansässigen Tempelritter ins Verderben. Derweil hält der polnische König die begehrte Hansestadt Gedanum - Danzig - besetzt. Im Schatten dieser Umbrüche spinnen dunkle Mächte ein Netz aus Verrat und Intrigen. Kann der Askanier Woldemar sein Land zu Frieden und Stärke führen oder werden sich andere nehmen, was auch der Marca gehören könnte? Ein mitreißender Historienroman voll gewitzter Wortgefechte, einem ungestümen Helden, Machtspielen und verborgenen Wahrheiten.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 366

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Inhalt

Titel

Impressum

Playlist

Prolog

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 51

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Nachwort

Danksagung

Anhang

Stephan Weichert

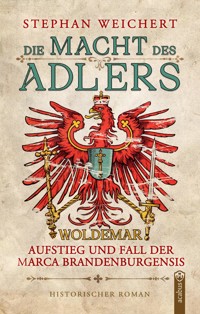

Die Macht des Adlers

Woldemar

Aufstieg und Fall der Marca Brandenburgensis

Impressum:

Weichert, Stephan: Die Macht des Adlers – Woldemar - Aufstieg und Fall der Marca Brandenburgensis

Hamburg, acabus Verlag 2025, 1. Auflage 2025

ISBN 978-3-86282-887-6

Dieses Buch ist auch als eBook erhältlich und kann über den Handel oder den Verlag bezogen werden.

ePub-eBook: 978-3-86282-888-3

Lektorat: Oliver Hoffmann, Mannheim; Amandara M. Schulzke

Korrektorat: Amandara M. Schulzke, acabus Verlag

Umschlaggestaltung, Buchsatz & Innengestaltung: Phantasmal Image Illustrationen: Adam und Stephan Weichert

Autorenfoto: Adam Weichert

Druck: BOOKS FACTORY Sp. z o.o. ul. Cukrowa 22 71-004 Szczecin (Polen) [email protected]

Der Verlag behält sich das Text- and Data-Mining nach § 44b UrhG vor, was hiermit Dritten ohne Zustimmung des Verlages untersagt ist.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.

Der acabus Verlag ist ein Imprint der Bedey & Thoms Media GmbH, Hermannstal 119k, 22119 Hamburg

acabus Verlag (www.bedey-thoms.de), [email protected]

©acabus Verlag, Hamburg 2025

Gedruckt in Europa

Playlist

Claudite OculosCorvus Corax

Real Slim ShadyMedievial Bardcore Version

Beedle the Bardcore Song Of Dusk

Medieval Lofi Village Dance

James Hannigan Epic Cavalry Charge

Elysian Echoes Uprising Of The Gods

Federico Corradini Blood and Iron

Alessandro Penna Le Barde

PERCEVAL Battle Theme

Corvus Corax Sauf noch einen

Paradox Interactive The Temple Church

Herr WirtCorvus Corax

Alexander BobkovHarpy Gorge

Jo Wandrini To War!

Prolog

Der Geruch lag schwer über der nächtlichen Stadt – eine drückende Mischung aus verbrannter Haut und verkohltem Haar, durchzogen vom bitteren Hauch von Rache, Verrat und Tod.

»Alles muss brennen!«, brüllte der finstere Ritter, seine Stimme rau vor Zorn. Er reckte die Faust gen Himmel, wo wütender Rauch das bleiche Mondlicht verschlang.

»Zu lange wurde die Milde meines Führers missbraucht! Keine Gnade mehr für das Volk dieses Narren! Im Namen der Ordnung! Im Namen unserer Heiligen Mutter Maria! Nun muss geschehen, was mein Generalmagister befohlen hat: Die Schmach. Das Verderben. Das Ende dieser Stadt!«

Hundert brennende Pfeile schossen in die Höhe – entfesselt mit finsterem Vorsatz. In lodernden Bahnen durchbohrten sie die Dunkelheit, zuckten wie Blitze des Satans durch den Nachthimmel und entfachten einen Feuersturm, der über der Stare Miasto zu wüten begann. Dächer barsten, Balken ächzten, bis sie brachen und im brodelnden Chaos versanken. Fischer, Handwerker, Händler – Männer des einfachen Standes, die nie ein Schwert geführt hatten – flohen in panischer Angst, ihre Frauen und Kinder folgten ihnen. Allesamt waren sie barfuß, hilflos, mit rußgeschwärzten Gesichtern. Doch die finsteren Gestalten mit weißen Umhängen kannten kein Erbarmen. Mit brutaler Gewalt schlugen sie zuerst den Männern das Leben aus den Leibern. Danach wandten sie sich den Frauen und Kindern zu, genau dort, wo das Feuer ungezähmt um sich griff.

Sie trieben sie in den großen Speicher nahe dem Hafen. Einige schrien, andere verstummten, als sei der letzte Funke Hoffnung aus ihren Augen gewichen. Sie wussten, was sie erwartete, und ihre Peiniger vollstreckten es mit derselben kalten Entschlossenheit, mit der sie zuvor die Männer getötet hatten. Befehl war eben Befehl.

»Na pomoc! Błagamy was!«, flehten die Frauen wimmernd. »Zu Hilfe! Habt Erbarmen!«

Beißender Rauch füllte weiter die Luft – jeder Atemzug ein brennender Schnitt durch Kehle und Brust. Die Frauen taumelten, suchten Halt in den lohenden Flammen. Ihre Kinder irrten umher, stolperten und riefen nach ihnen: »Mamo…? Mamo…!« Aber das Feuer fand alle – bis schließlich Stille einkehrte. Eine Stille so tief, so fremd, dass sie das Herz der Stadt bezwang. Kein Schritt, kein Ruf mehr. Nur noch das Knistern der Flammen und das leise Flüstern des Todes …

***

Zwölf Jahre ist das nun her -- zwölf volle Jahre.

Wahrlich, es war wirklich nicht die Krone meiner Herrschaft, doch richtete sich der Zorn damals nicht gegen mich, sondern gegen ihn, den anderen. Ich werde weder in Sack und Asche gehen noch in den Flammen der Verdammnis dafür schmoren. Was sie an mir verachten, ist nicht Schuld, sondern der Mangel in ihren eigenen Herzen.

Ich bin Woldemar – geboren zur Größe.

Dazu ward mir der Titel ›der Große‹ zuteil. Nehmen wir es also genau, bin ich ›der größte Große‹ – was, wie ich finde, hervorragend zu mir passt. Denn sind es nicht die Größten unter den Großen, die alles von sich selbst verlangen, während die kleinen Großen immer nur Forderungen an andere stellen? Ich bin Woldemar – in meiner Brust schlagen drei Herzen. Das erste ist tief in mir verborgen, wo es niemand findet. Das zweite schlägt allein für die Marca Brandenburgensis. Das dritte trage ich auf der Zunge, sichtbar für die Welt. Gewiss ist mein Mundwerk ein loses – im Irrsinn der Welt muss man Haltung bewahren, sonst wird man nie jemand sein. Auch wenn mir das Sprechen an solch grauen Tagen schwerfällt.

Manch gewiefter Schweinehund flüstert mir gar, ich solle die Macht niederlegen. Aber an wen, wenn ich fragen darf? Etwa an ihn? Na, das würde ihm wohl schmecken. Auch die Narrheit dieser Scharlatane, dieser Quacksalber, kennt keine Grenzen. Sie erklären, dass mein Blut und die Galle in völliger Unordnung seien und reden und reden und reden. Nun sollen Aderlass und Klettenkraut das Fieber bändigen oder das Fieber wird mich bald bändigen. Doch weiß ich, dass mein Leib allein durch zwei Ursachen von Krankheit befallen ist, nämlich durch die Sünde und durch die Bewährung. Ich fühle ich mich wie zerrissen und werde bald sinnlos sein, doch lässt mein Wille mich noch beben.

Deshalb genug des seichten Palavers. Es wird Zeit, jene Geschichte von Anfang an zu erzählen. Alles lässt sich nachzeichnen – jede Einzelheit. Nichts soll verschwiegen bleiben. Beginnen wir also von vorn, beginnen wir in Bërlin: dort, wo alles seinen Lauf nahm.

Kapitel 1

Die Macht webt ihre Netze

Bërlin und Cölln, 1307

Im Schein der Abendsonne stand Meynhardt von Telz auf der Langen Brücke und ließ seinen Blick über die sanft dahinfließende Spree gleiten. Der Wind strich kühl über sein Gesicht, deshalb zog er die Kapuze seines Umhangs über den kahlen Schädel und blieb nur noch durch seinen lockigen Bart erkennbar. Als Marschall der Marca führte er seine Männer in die härtesten Schlachten und war bei Hofe für seine Tapferkeit bekannt. Doch heute, am 14. September, war er nicht beritten und trug weder Dolch noch Schwert am Gürtel. Dieser Tag des Herrn war kein gewöhnlicher – er stand ganz im Zeichen des Kreuzfestes, auch Crucis genannt. Ein Dekret des Bischofs verlangte, dass an diesem Tag keine Waffen getragen werden durften, und Meynhardt, der pflichttreue Mann der Befehle, gehorchte dem Gebot, ohne zu zögern.

Große Veränderungen kündigten sich an. Um ihre strategischen Netze zu weben, luden die Mächtigen der Marca Brandenburgensis am heutigen Abend zu einer vertraulichen Zusammenkunft. Handverlesene Gefährten und Würdenträger wurden in die Bërlin Aula, den prunkvollen Saal des Hohen Hauses, zur festlichen Tafel geladen. Selbstverständlich war auch der Marschall, als Mitglied des Hofes und Anführer des Heeres, zur Anwesenheit verpflichtet, doch wollte er die verbleibende Zeit noch mit Zerstreuung füllen. In Bërlin wurden jährlich drei große Jahrmärkte abgehalten. Der erste fand zu Lätare statt, am dritten Sonntag vor Ostern, der zweite acht Tage nach Fronleichnam und der dritte, der heutige, zu Ehren des Kreuzfestes vor der Marienkirche. Diese lag direkt auf seinem Weg, und Meynhardt, sonst in einer ganz anderen Welt zuhause, suchte nach Ablenkung im bunten Treiben.

Vielleicht würde er sich dort einen Krug des hochgelobten Berliner Biers gönnen, seine Fähigkeiten im Axtwerfen unter Beweis stellen oder sich einfach ins bunte Treiben stürzen und über den Markt schlendern.

Mit diesen Gedanken verließ er die Lange Brücke und machte sich auf nach Civitas Bërlin.

In der Stadt, in der knapp 8000 Menschen wohnten, herrschte in den Wohngassen feiertägliche Stille: Keine Menschen, keine Stimmen, nur das Bellen eines Hundes hörte Meynhardt in der Ferne. Einige der Fachwerkhäuser waren zum Kreuzfest mit roten Blumenketten und Zierbannern geschmückt, und über den Türen hingen Wappen, die verrieten, womit die Hausherren ihr Geld verdienten. Lebte hier der Holzhändler neben dem Messingschläger, konnten sich dort Wundarzt und Apotheker Nachbarn nennen.

Ein dumpfes Dröhnen wuchs zu einem immer mächtigeren Lärm heran, und mit jedem Schritt drangen die Geräusche des Jahrmarktes in sein Ohr: die Rufe der Besucher, das Anpreisen der Händler sowie das Klirren von Töpferwaren. Schließlich stand er im Schatten der massiven Kirche, dort, wo das Leben im dichten Gedränge pulsierte. Ganz Bërlin schien hier zusammengeströmt, samt Cölln vom anderen Ufer. Tische unter Zeltdächern säumten die Ränder des Platzes, und die Klänge von Musikanten untermalten das ständige Auf und Ab.

Meynhardt tauchte ein ins bunte Treiben und sogleich zogen ihm verführerische Düfte von Geröstetem und Gebratenem in die Nase. Brotfladen, Fischspieße und grobe Würste brutzelten verlockend über den züngelnden Flammen der Roste. Auch, wenn ihm bei all den delikaten Düften förmlich das Wasser im Munde zusammenlief, war ihm der Tumult hier viel zu laut und schrill. Als Marschall war er durchaus tosendes Leben gewohnt, jedoch quälte das Dröhnen von Drehleier und Schalmei seine Ohren besonders.

So zog es ihn mehr ins Zentrum des Marktes. Hier war es kaum leiser, traf er auf Spielleute in bunten Gewandungen: Messerschlucker, Feuerspucker und Tierbändiger faszinierten die Menge. Ein kleiner Bär, geführt von seinem Herrn, der auf ein Tamburin schlug, tanzte an der Kette. Die Leute waren überwältigt vor Rührung, bis ihnen plötzlich eine Gruppe von etwa zehn Menschen die Sicht versperrte. In zerrissenen Kleidern, vom Staub geschwärzt, trugen sie ihre Armut wie eine schwere Last. Greise Männer mit verbundenen Gliedern, ausgezehrte Frauen und Kinder auf Krücken waren unter ihnen. Allesamt gehörten sie zum ehrlosen Gesindel ohne Stadtrecht. Ihr Elend war offenkundig, und die humpelnden Kinder schüttelten die Bettelnäpfe, um vor der Menge Mitleid zu erregen.

»Eine milde Gabe, eine milde Gabe? Gepriesen sei der Herr, denn seine Liebe ist groß!«

Die Menschen aber ignorierten die Gebeugten willentlich, schauten durch sie hindurch oder bestraften sie mit verachtenden Blicken. Ganz allein Meynhardt erbarmte sich, erschienen ihm diese armen Kreaturen wie die Vögel in der Luft oder die Hasen im Wald. Sie waren sicher froh, wenn sie etwas zu beißen hatten und nicht gefressen wurden. Selbst wurde er für seinen Dienst bei Hofe gut bezahlt, deshalb zögerte er nicht, griff in die Tasche seines Wamses und wühlte darin, um einem Mädchen ein paar Münzen in den Napf zu werfen. Wortlos schritt er dann aus der Menge und ließ den Marktplatz hinter sich. Die Dunkelheit zog bereits von Westen heran und es wurde Zeit für ihn, sich zum Hohen Haus aufzumachen.

Gute vierzig, fünfzig Schritte – vorbei am Sitz des Bischofs – ging er mit lauten Sohlen über den Stampflehmboden die ruhige Klosterstraße entlang und näherte sich zielstrebig dem palastartigen Bau, der sich aus Backstein in Form eines offenen Rechtecks erhob. Ganze drei Geschosse war es hoch, das Hohe Haus, und krönte sich mit einem Dach, an dessen Ecken anmutige Türmchen hervortraten. Sein Vorhof zeigte sich zur Straße hin durch einen Torbogen, den behelmte Wächter an den Seiten beschützten. Wer die Schwelle überschreiten wollte, musste an den Männern vorbei und unter dem Wappen der Landesherren hindurchgehen – dem stolzen Adler Brandenburgs.

Meynhardt zog die Kapuze zurück und grüßte die Torwächter, die ihn gleich erkannten. Mit aufrechten Lanzen grüßten sie ehrerbietig und ließen ihn ohne weiteres vorbei, als plötzlich ein ohrenbetäubendes Krachen die Umgebung durchdrang. Der Hufschlag von vier berittenen Pferden, die im wilden Galopp über das Pflaster donnerten, hallte durch die Luft. Eilig sprang der Marschall zur Seite, um nicht unter die schweißnassen Rösser zu geraten, die sonst über ihn hinweggetrampelt wären.

Auf den hellen Standarten und Gewändern der Reiter erblickte er das rote Tatzenkreuz auf weißem Grund – das heilige Symbol der Tempelritter, des Ordens der Armen Ritterschaft Christi. Es waren Männer, die wie Mönche lebten und mit ihrer überzogenen Verschwiegenheit Rätsel aufgaben – selbst jetzt, als ihre Pferde schnaubend im Vorhof zum Stehen kamen.

Meynhardt beobachtete, wie die beiden vorderen Reiter regungslos im Sattel verharrten, und die beiden hinteren geschmeidig abstiegen. Einer von ihnen, ein älterer Templer mit langem Bart und silbernem Haar, übergab seinem Begleiter die Zügel, bevor er selbst eilig im Haus verschwand. Meynhardt indes zögerte noch. Auch wenn er sich verspäten würde, wollte er dem Templer nicht unmittelbar folgen und hielt respektvoll Abstand.

Im Inneren des Hohen Hauses befand er sich in einer Welt voll majestätischer Pracht. Der größte Saal, die Aula, empfing den Marschall mit gotischen Spitzbögen, Deckengewölben und einer Reihe von Säulen, die in Stein gemeißelte Würde verkörperten. An den Wänden hingen ritterliche Motive; Blumenkränze zierten die Säulen, und flackernde Kerzen tauchten den Saal in schummriges Licht.

Als Meynhardt weiter voranschritt, trat unmittelbar ein Bediensteter in einer Tunika vor ihn und führte ihn zu seinem Platz an der Längsseite einer langen Tafel. Dort verharrte er hinter dem Stuhl, stützte sich mit den Ellbogen auf der Rückenlehne ab und ließ seinen Blick durch den Saal schweifen. Neben ihm saßen der Kämmerer und sein Notar, die die Köpfe zusammensteckten und, wie die meisten Anwesenden im Saal, angeregt miteinander plauderten. Er vermied es, die beiden zu stören, sodass sein Blick weiter über die gedeckte Tafel glitt, auf der Kelche aus smaragdgrünem Glas standen. Auch große Schalen voll frischem Obst sowie Krüge mit Wein waren bereitgestellt.

An den Seiten saßen nur Herren, edle Frouwen waren nicht anwesend. Neben einigen Grafen aus befreundeten Herzogtümern, darunter aus Swerin-Wittenburg und Ratzeburg, entdeckte er auf der gegenüberliegenden Seite den Kartografen Silverius Kornmesser sowie den rotwangigen Bischof von Brandenburg und neigte stumm sein Haupt zum Gruße. Zwar nahmen sie ihn wahr, unterhielten sich aber gerade mit einem Mann mit dunklem, schulterlangem Haar, einem durchdringenden Blick und markanter Nase. Ein Mann, den Meynhardt von Verhandlungen kannte, allerdings überraschte es ihn, dass er heute hier mit an der Tafel saß. Es war Petrus Swenza, besser bekannt als Swenzo, der Ministeriale aus Pomerellia. Ein Statthalter ohne Einfluss und Macht, dessen Zwergenland am Mare Balticum einst zur Marca Brandenburgensis gehörte und sich seit nunmehr zwei Jahren fest im Würgergriff des polnischen Königs Władysław befand. Pomerellia war schon oft zum Spielball der Mächte Polen und Brandenburg geworden, weshalb die Mächtigen der Marca kürzlich einen Bund mit Swenzo schlossen. Durch Wiedererlangung des Lehnsrechts sowie einer Diplomatie der Umarmung erhofften sie sich, wieder kontinuierlich Einfluss auf Pomerellia zu nehmen, ohne dabei einen offenen Konflikt mit dem polnischen König zu wagen. Ziel der verdeckten Unternehmung war die Wiedererlangung Pomerellias und die Eroberung der Stadt Gedanum, einer wichtigen Hansestadt, deren Hafen als Tor zur Welt galt und wertvolle Handelsrouten sicherte.

Der Marschall beendete seinen Rundblick an der erhöhten Querseite der Tafel. Dort standen drei verzierte Herrscherstühle, die noch leer waren, da sich die Herren stets einen besonderen Auftritt gönnten. Auch war dort ein vierter Stuhl bereitgestellt und bereits besetzt. Auf ihm saß der alte Templer vom Hof, der den Kopf gesenkt hielt und niemandem ins Gesicht sah. Regungslos haftete sein Blick ins Leere, während die anderen Edelleute sich in banalem Geplauder verloren.

»So, so. Seht an! Hat uns der Marschall auch endlich erreicht!«, erschreckte ihn plötzlich ein kleinerer Mann mit näselnder Stimmlage von hinten und tippte ihm bohrend auf die Schulter. »War Euer Rundgang ein belebender, Kriegsmeister Telz? Was für ein widerlicher Zeitvertreib. Nein, dieses niedere Gesindel, dieses Bërlin! Einfach abscheulich!«

Meynhardt erkannte die Stimme sofort und drehte sich um. »Beurteilt meine Taten nicht, wenn Ihr die Gründe nicht versteht, Köt-tel!«, brummte er ihn an. »Ihr solltet die Menschen nach ihren Sitten bewerten, nicht nach Euren!«

Tatsächlich hieß der Mann, dem er mit schneller Zunge geantwortet hatte, Köttel, Jobst von Köttel. Niemand, nicht einmal Köttel selbst, wagte es, den Namen auszusprechen. Nur Meynhardt nannte ihn stets beim Namen und trennte die Silben willentlich, wohlwissend, wie sehr ihn das ärgerte. Köttel bekleidete das Amt des Hofmeisters. Bei feierlichen Anlässen dirigierte er das Tafelzeremoniell, doch seine Befugnisse erstreckten sich weit darüber hinaus. Gemeinsam mit dem Kämmerer hielt er sämtliche Einnahmen und Ausgaben im Auge sowie die gesamte Hofhaltung sowohl hier im Hohen Haus als auch in den anderen markgräflichen Burgen. Des Lesens mächtig oblag ihm ebenso die Aufgabe, die vom Schriftführer angefertigten Urkunden und Regierungshandlungen zu begutachten.

Meynhardt und er wussten nie, ob sie einander mochten oder verabscheuten, waren sie wie aus verschiedenen Hölzern geschnitzt. In den Augen des Marschalls war der Hofmeister zwar klug, aber ein eitler Schönling mit aufgetakelter Haarpracht, der sich immer gern selbst reden hörte und ständig mit den Schultern zuckte.

Der Hofmeister dagegen sah in Meynhardt bloß einen großen Haudrauf mit Glatze, filzigem Bart und mächtigen Schultern. Dennoch musste er zugeben, dass dessen Humor und Schlagfertigkeit ihm durchaus gefielen – so wie auch jetzt.

»Wer zügig beginnt, kommt eher zum Ziel, Köt-tel.«, murmelte ihm der Marschall zu und entlockte ihm ein Schmunzeln. »Es scheinen alle da zu sein. Lasst uns beginnen und Großes erreichen!«

»Wer da ist und wann es beginnt, bestimme ja wohl nur ich und kein anderer, Wertester!«, erwiderte ihm der Hofmeister süffisant und verdrehte die Augen. »Aber, mein Gott, sei es drum! Wenn es unser Marschall denn groß mag, dann bitte schön!«

Eiligen Schrittes tippelte er auf Zehenspitzen nach vorne, postierte sich hinter den leeren Herrscherstühlen und gab der Dienerschaft mit federleichter Handbewegung das Zeichen, den Saal zu verlassen. Die Türen schlossen sich, und bis auf den alten Templer erhoben sich alle Herren im Saal und verstummten. Gebannt starrten sie entweder auf Köttel, den Meister der Zeremonie, oder auf die breite Doppeltür hinter ihm.

»Ehrwürdige Herren, die Ihr hier versammelt seid! Gottes Gnade zum Gruße!«, rief er theatralisch. »Es ist dem Askanischen Fürstenhaus, unseren herrschenden Potentaten, eine besondere Ehre, Euch an diesem Abend des Kreuzfestes zum vertraulichen Festmahl geladen zu haben. Habt tiefgefühltesten Dank für Euer Kommen und begrüßt in hochherzigster Weise unsere huldvollen Geber! Möge ihr Eintritt von Würde und Anmut begleitet sein!«

Eifrig klatschte er als einziger in die zarten Hände, trat nach hinten und riss die Doppeltür wie einen zweiteiligen Vorhang auf. Nacheinander schritten die Markgrafen von Brandenburg majestätisch in den Saal: Der betagte Otto IV., dessen Vetter Hermann der Lange und Neffe Woldemar.

Altmark, Mittelmark, Neumark – ihr Land erstreckte sich weit, sodass die Bürde der Herrschaft nicht auf einem einzigen Paar Schultern ruhte, sondern gleichmäßig auf allen dreien verteilt war. Sie waren allesamt in rote Umhänge gehüllt und trugen Barette auf dem Kopf, die mit einer langen weißen Feder geschmückt waren. Die knielangen Röcke enthüllten ihre hellen Beinlinge; ihre Fibeln und Gürtelschnallen waren aus polierter Bronze. Stolz prangte an ihren Fingern Siegelringe, geziert mit dem geschliffenen Adler der Marca Brandenburgensis, dem Symbol ihrer Macht.

»Seid gegrüßt!«, brummte der alte Otto zwischen den anderen beiden, und befahl der Gesellschaft mit einer Handgeste, sich wieder zu setzen. »Für Euer leibliches Wohl wird noch gesorgt, davor muss jedoch vieles beredet werden«.

Er mochte alt aussehen, aber seine Rüstigkeit war offensichtlich. Jeder, den er ansah, senkte ehrfürchtig den Blick. Mit seinem molligen Gesicht strahlte er Freundlichkeit aus. Sein breites Grinsen, der dichte Bart und das graue Haar machten ihn zu einem liebenswürdigen älteren Herrscher. Im Vergleich dazu wirkte sein Vetter Hermann, der den Beinamen der Lange nicht umsonst trug, eher mürrisch mit essigsaurem Gesicht.

»Es gilt, die Tafel für eine vertrauliche Unterredung zu nutzen«, fügte dieser angestrengt hinzu. Weniger wortgewandt als der Alte kam er ab und an ins Stammeln, achtete aber mit hochgezogenen Augenbrauen darauf, dass ihn wirklich auch alle ansahen, wenn er sprach. »Wir befehlen strengstes Stillschweigen! Die Inhalte sind vertraulich! Sehr vertraulich!« Er hielt einen Moment inne, fügte noch ein weiteres »Sehr vertraulich!« hinzu und richtete den Blick danach auf Woldemar, der sich mit würdevoller Zurückhaltung präsentierte. Ein junger und schöner Mann mit langem, wildem Haar. Sicher und lässig wirkte er, elegant und fast ein wenig über allem schwebend. Doch täuschte dieser Eindruck, verbarg sich hinter der Fassade der Erhabenheit ein abgehobener, ungestümer Draufgänger und Junggeselle, der vorwiegend die Annehmlichkeiten des Herrscherlebens genoss.

»Wir beraten heute über bevorstehende Herausforderungen«, verkündete er gewandt und sprach, als flüstere ihm jemand die Worte zu. »Es gilt, die schweren Anschuldigungen gegen den Tempelordens zu beurteilen sowie die üblen Gerüchte, die wir jüngst aus Frankonien vernahmen. Die Templer, unser Rückgrat in der Marca, verdienen unsere Unterstützung. Dazu verneige ich mich an unserer Tafel vor dem Magister de Templo, Friedrich von Alvensleben, der gestern aus Suiplingburg angereist ist. Er verweilt zu seinem Schutz nicht weit von hier, in der Komturei Tempelhove.«

Hofmeister Köttel lehnte mit der Schulter an einer Säule und drückte sich vor falscher Ehrerbietung ein Tränchen aus dem Auge. Die anderen Herren der Tafel – darunter auch Marschall Meynhardt – saßen verstört da und trauten ihren Augen nicht. Mit regungslosen Gesichtern starrten sie auf den zusammengesunkenen Mann, der sich mühsam aufrichtete und zum Sprechen ansetzte. Sahen sie dort wirklich den Großpräzeptor des deutschen Tempelordens?

»Dominus vobiscum! Der Herr sei mit Euch!«, setzte dieser mit dünner, zittriger Stimme an und schaute ins Leere. »Es ist mir eine besondere Ehre, dass ich heute hier sprechen darf, und möchte sogleich mit den Schilderungen beginnen. Die Lage für uns Templer war nie ernster.«

Alvensleben berichtete, dass die Zerschlagung seines Ordens sich aus dem Frankenreich ankündigte. Schon vor gut einem Jahr musste sich sein Tempelgroßmeister, Jaques de Molay, in der Kathedrale von Poitiers vor dem Papst rechtfertigen. König Phillip von Frankonien, der sich selbst der Schöne nannte, bezichtigte die Templer in Paris, Götzen anzubeten und auf das Kreuz Christi zu spucken. Der Papst versprach dem Großmeister damals, die Vorwürfe gründlich zu untersuchen und konnte den Orden von den Anschuldigungen reinwaschen. Nun aber streute König Phillip wohl weitere Gerüchte. Angeblich sollen sich die Ritter des Ordens in ihren Niederlassungen widernatürlichen Gelüsten hingeben.

»Die Anschuldigungen sind absurd«, sprach Alvensleben mit Verzweiflung in der Stimme. »Sie wurden vom König aus Habgier in die Welt gesät, um uns in den Staub zu treten.« Der Alte stockte und die tiefe Falte auf seiner Stirn verriet, dass ihn die Anschuldigungen zutiefst quälten.

Markgraf Otto schnaufte tief durch seine großen Nasenlöcher, beugte sich vor und durchbrach die unangenehme Stille, indem er Alvensleben von der Seite ansprach.

»Seid gewiss, Meister, dass wir auf der Seite der Wahrheit stehen und für Euch nach Lösungen ringen. Abseits dieses Versprechens bitte ich Euch, die beschriebenen Legenden für das Auditorium zu beurteilen. Bleibt das eine reine Angelegenheit des Frankenreiches?«

Doch der alte Alvensleben vermochte das Unaussprechliche nicht auszusprechen und versank stattdessen in Stille.

»Hochwürden!«, durchschnitt plötzlich Woldemars Stimme den Raum, so schrill und überheblich, als müsse er alle Anwesenden hier in der Aula und insbesondere den dickbäuchigen Bischof von Brandenburg aus dem Tiefschlaf reißen. »Was wisst Ihr über die Haltung des Papstes? Und was bedeutet sie für die Marca?«

Der brandenburgische Bischof ließ sich von Woldemars rauem Gebaren nicht aus der Ruhe bringen. Behäbig wie ein ermattetes Faultier stützte er sich mit seinen wulstigen Händen an der Tischkante ab, schob langsam seinen Stuhl quietschend nach hinten und erhob sich geduldig. Mit der gleichen Trägheit legte er die gefalteten Hände auf seinen gewaltigen Bauch und rollte beim Sprechen den Kopf so, dass die puderroten Wangen seines aufgedunsenen Gesichts mächtig ins Wabbeln gerieten.

»Papst Clemens, unser Pontifex Maximus, hat die jüngsten Berichte von König Phillip als erwiesen abgesegnet«, sprach er mit klebriger Zunge durch seine fauligen Zähne.

Ein Raunen ging durch den Saal, ein Raunen der Entrüstung.

»Mein geistlicher Bruder Burchard, der Erzbischof von Maidburg, hat vor wenigen Tagen eine päpstliche Bulle mit dem Titel Actiones Militiae Templi vom Papst empfangen«, so der Bischof weiter. »In dieser lässt er ihm mitteilen, dass die Templer auch in den deutschen Landen als Abtrünnige einzuschätzen sind. Es soll kein Unterschied zu Frankonien gemacht werden. Sie haben sich auch hier vom christlichen Glauben losgesagt, allerorts Abgötterei und unsittliche Berührungen betrieben. Der Papst hat den Erzbischof von Maidburg beauftragt, die Ermittlungen zuerst in den brandenburgischen Gefilden einzuleiten und dafür zu sorgen, dass alle Stätten der Templer hierzulande veräußert oder niedergerissen werden. Ferner ist jedes Mitglied des Ordens in den Kerker zu werfen oder im Idealfalle zu töten.«

***

Zur gleichen Zeit in der Höhenburg Tongermuth in der Altmark, am linken Ufer der Elbe

Die vier Jahrhunderte zuvor als Machtbeweis mit breitem Mauerring errichtete Burg fungierte als Hauptsitz der markgräflichen Familien samt Gefolgschaft. Tongermuth war nur eine von vielen Burgen, die der Reiseherrschaft dienten. Ob sich die Regenten und ihr Gefolge hier oder in der märkischen Osterburg, in Brandenburg an der Havel oder im Castrum Spandow aufhielten, war schwer zu durchschauen. Die Wahl der Burg wurde meist von machtpolitischen oder jahreszeitlichen Bedingungen bestimmt, und der Alltag richtete sich nach dem Lauf der Sonne. Neben den Küchen sorgten die Bediensteten in den geräumigen Kemenaten hauptsächlich mit Feuer für Licht und Wärme. Doch konnten sie scheinbar nicht allen gerecht werden.

»Mich friert es. Holt Ihr den Heizer?«, fragte sie ihre Leibmagd vom breiten Stuhl aus, auf dem sie thronte. Dabei klangen ihre Worte eher wie ein Befehl als wie eine Frage.

»Ja, gewiss«, erwiderte die Magd zaghaft.

»Also bittschön!«, sprach sie empört. »Geht’s nicht voll-umfänglich?«

»Ich werde tun, was Ihr verlangt, erlauchte Erhabenheit.«

»Wann sind‘s denn zurück?«

»Ihr sprecht von mir?«

»Von dir? Nein! Ich rede von den Markgrafen, du lasches Weib.«

»Man erwartet ihre Rückkehr aus Bërlin in zwei Tagen.«

Mit einer Geste, die mehr Verachtung als Nachsicht verriet, wies die Markgräfin die Magd schroff hinaus, als verscheuche sie einen stinkenden Köter.

»Genug! Genug! Dann sorge für Wärme und führe mir die Nachkommenschaft zu! Aber nur das zweite Mädchen heute! Los! Gehorche und geh jetzt endlich! Weg mit dir!«

Die Erde als unumstößlicher Mittelpunkt des Kosmos trug schwer an den Erwartungen, die die Markgräfin, Anna von Habsburg, an sie knüpfte. Vielleicht lag der Ursprung ihrer eingewurzelten Unzufriedenheit in der arrangierten Ehe mit Hermann dem Langen, die sie so unausstehlich machte und ihr Gesicht in tiefe Furchen legte. Die ausgeprägte Unterlippe sowie der streng gezogene Mittelscheitel, flankiert von zwei gewundenen Haarschnecken, verstärkten noch den Ausdruck der Bitterkeit, der unablässig aus ihren Augen sprach. Obwohl sie zweifellos eine Schönheit war und ihre runden Hüften königliche Würde trugen, stets umhüllt von einem wallenden Gewand.

Anna von Habsburg, die älteste Tochter des zurzeit wirkenden Römisch-deutschen Königs Albrecht, wurde vor fünfzehn Jahren in Wien mit Hermann dem Langen verlobt. Aber schon vor ihrer Hochzeit, die feierlich im Dom zu St. Peter und Paul in Brandenburg an der Havel zelebriert wurde, empfand sie von allen drei Fürsten ihren Bräutigam besonders geisttötend, farblos und unlebendig – ein langes stotterndes Gereck ohne Tatendrang. Kein Heros wie sein schneidiger Neffe Woldemar, dessen gestählter Körper schlank wie eine Klinge war und vor Tatkraft nur so strotzte. Sie war stets beeindruckt von seiner Kühnheit.

In ihren Augen war Woldemar ein Mann von wilder Leidenschaft. Hermann dagegen war nur ein lebloser Schatten, und ihre Ehe mit dem Langen war nichts weiter als eine politische Notwendigkeit, die weit mehr als Demut von ihr abforderte. Allein und ausschließlich galt es, mit ihm lebendige Nachkommen zu zeugen, um das königliche Habsburger Blut in der Marca zu verankern. Auch wenn noch kein männlicher Erbe gezeugt wurde, sondern allein vier Töchter, die ihr kaum am Herzen lagen.

Fast krankhaft verweigerte sie ihren Mädchen jegliches Wohlwollen, Zuneigung oder gar Liebe. Standesgemäße Sprösslinge gedeihen nur unter kaltherziger Führung in voller Pracht, so ihr unerschütterlicher Grundsatz. Ihre Töchter sollten ausschließlich darauf vorbereitet werden, angesehene Bräute für die vornehmsten Familien zu werden. Die Älteste, Mathilde, konnte kürzlich erfolgreich mit Heinrich IV. von Glogau, auch bekannt als der treue Heinrich, vermählt werden. Die drei anderen Mädchen wurden weiterhin von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang einer strengen religiösen Erziehung durch einen Benediktinermönch unterzogen und erhielten Unterricht in Schreibkunst und Latein.

Erst wenn die Dämmerung hereinbrach, waren die Töchter der Markgräfin dazu angehalten, sich bei ihrer Mutter vorzustellen. Jedoch geschah dies nur einzeln – mehr vermochte die erlauchte Gräfin einfach nicht zu ertragen. So war es Brauch, dass sich am Dies Dominica, am Tag des Herrn, ihre Zweitälteste vor ihr zeigen musste.

Die massive Holztür schwang auf, und ein kleines Mädchen mit rotblonden Zöpfen, einem ovalen Gesicht, großen wasserblauen Augen und blassen Sommersprossen trat ins Zimmer. Die zehnjährige Agnes, nicht zu groß und entsprechend ihres Alters entwickelt, stellte sich in angemessenem Abstand vor ihrer Mutter auf.

»Da bin ich«, sagte sie schüchtern, den Blick auf den Boden gerichtet, und vergaß vor lauter Befangenheit die achtungsvolle Anrede.

»Also bittschön, geht es nicht vollumfänglich?«, zischelte ihre Mutter.

»Ihr hattet nach mir gerufen, erlauchte Gräfin«, verbesserte sie sich leise, fast unhörbar. Sofort kniete sie tief vor ihr nieder und vernahm den quälenden Takt der Spitze ihres Schnabelschuhs auf dem Boden. Als sich Agnes wieder erhob, hielt sie den Kopf weiter gesenkt und fixierte nur die verschränkten Arme ihrer Mutter, die weiter mit strenger Stimme zu ihr sprach.

»Warst du heute lernwillig? Hast du dich bei der Vesper gemäßigt, wie ich es dir aufgegeben habe?«

»Ich habe heute bei Pater Hildbrand in Psalmen gelesen und liturgische Gesänge geübt«, murmelte Agnes. »Und ich habe, wie Ihr befohlen, nur eine kleine Schale Abendgrütze zu mir genommen, Mutter…ich meinte Gräfin…erlauchte Erhabenheit.« Agnes kniff die Augen zu und ihr Herz pochte bis zum Hals. Sie spürte eine Welle der Übelkeit in sich aufsteigen, ein unangenehmes Wühlen in ihrer Brust, das ihr völlig die Luft nahm.

Ihre hochadelige Mutter dagegen fiel mit falscher Bestürzung nur in ihren Lehnstuhl zurück und ein tiefer Seufzer entwich ihren Lippen. Langsam schüttelte sie den Kopf und ein Ausdruck tiefen Abscheus lag auf ihrem Gesicht. Was sollte sie nur mit diesem hässlichen Mädchen ohne den geringsten Funken an Verstand anstellen? Die Ammen hätten dieses Geschöpf gleich nach seiner Geburt im Brunnen ertränken sollen.

»Es beruhigt mich, dass dein kindlicher Geist sich dem Glaube widmet und dein breiter Körper darauf achtet, zu fasten, um sich nicht noch weiter aufzublähen«, sprach die Marktgräfin überheblich und begann ihr Netz der Demütigung zu weben. »Auch wenn mir Pater Hildbrand kürzlich in einer langen, sehr langen, Unterredung darlegte, dass dich seine Bemühungen nicht beeindrucken und er sie als sinnlos bis aussichtslos bewertet. Du enttäuschst mich. Streng dich mehr an! Du weißt, wie mangelhaft du bist. Es scheint wohl mehr das gehaltlose askanische Blut deines Vaters durch deine Adern zu fließen, weniger das meines Vaters, einem deutschen König. Das Scheitern liegt in deiner Natur. Ich bedauere diese Schwäche zutiefst und bin mit meinen Kräften fast am Ende.«

Auch wenn es eine Lüge war, spielte es keine Rolle. Agnes schien ohnehin jedes ihrer Worte zu glauben. Alle Anstrengungen, dieses Mädchen für die Zukunft zu stärken, waren umsonst und es gab ohnehin nur eine Lösung: Gott musste eingreifen und dafür sorgen, dass die Kindheit ihrer Zweitgeborenen schnell endete. Sie sollte möglichst rasch reifen und ein geeigneter Bräutigam, vielleicht ein bedrückter Landesfürst, musste gefunden werden, der bereit war, dieses nutzlose Wesen zu ehelichen.

***

Zur selben Zeit, Hohes Haus zu Bërlin

Die flackernden Kerzen zehrten in der großen Halle des Hohen Hauses zu Bërlin langsam dahin. Inmitten gedämpfter Gespräche und klirrender Geräusche an den Rändern der Tafel ergriff der alte Souverän, Markgraf Otto IV., bedacht wieder das Wort.

»So lasset uns jetzt die weiteren Schritte beraten! Wie unser Bischof uns soeben versicherte, besteht innerhalb der Grenzen der Marca von seiner Seite aus vorerst keine Gefahr für unsere Templer. Er wird Geduld walten lassen, abwarten und keine Botschaften über die Grenzen der Marca hinaus oder direkt zum Erzbischof von Maidburg herantragen, um die schwierige Lage noch zu befeuern. Die Stille ist oft die lauteste Antwort. Für Euer bedachtes Innehalten danken wir Euch, Pater, aus tiefstem Herzen.«

Dumpfes, rhythmisches Tischklopfen durchzog den Saal. Der Geistliche neigte gütig sein Haupt in alle Richtungen, so lange, bis das anerkennende Klopfen wieder verebbte und sich Graf Otto mit ernster Stimme weiter an die versammelte Runde richten konnte.

»In der Marca mögen sich die Templer noch in Sicherheit wiegen, doch können wir ihnen keine leichten Zeiten zusichern. Was wir jedoch gewähren können, ist unsere entschlossene Unterstützung in den kommenden Herausforderungen. Gewissenhaft haben wir Pläne geschmiedet, um die Templer und ihre Schätze bei Gefahr unauffällig aus den Niederlassungen der Marca zu geleiten. Daher bitte ich alle, den Ausführungen unseres Marschalls von Telz Gehör zu schenken, der unsere Pläne darlegen wird.«

Marschall Meynhardt erhob sich, noch ehe Graf Otto zu Ende gesprochen hatte. Er straffte den Rücken und wandte sich schließlich dem Kartographen Silverius Kornmesser zu, der eifrig ein zusammengerolltes Pergament unter dem Stuhl hervorholte. Mit geübten Handgriffen schuf Kornmesser Platz auf der Tafel, indem er Kelche und Schalen beiseiteschob, um sein großformatiges Papier auszubreiten. Was er da entfaltete, war eine kunstvoll gezeichnete Landkarte, auf der unterschiedliche Farben die Flächen drei markanter Gebiete betonten. In der Mitte sah man die große Marca in kräftigem Rot; ganz links, im Nordwesten, zeigte sich das kleine Fürstentum Orle in Grün und auf der rechten Seite hob sich das Herzogtum Pomerellia nahe dem Mare Balticum in sanftem Blau ab.

Der Kartograph nahm wieder Platz.

Meynhardt trat näher an die Karte, und seine Finger glitten versiert über die Gebiete, als er mit fester Stimme anhob: »Unmittelbar nach den Frosttagen, so will es der Plan, werden wir im kommenden Jahr von Castrum Spandow aufbrechen. Mit Tross und Heer werden wir das askanische Stammland durchqueren und unsere Marschkolonne zunächst im befestigten Lager der Eldenburg unterbringen. Dort werden wir einige Tage ausharren, bevor wir uns wieder auf den Weg machen, um die Grenzmarke zu überschreiten und in die Grafschaft Orle einzudringen. Dabei wird unsere Streitmacht verstärkt durch gepanzerte Reiterkrieger und Fußtruppen, die für Tumult vor der Burg sorgen werden. So gelingt es uns, die Burg zu stürmen und schnell unter unsere Kontrolle zu bringen. Ein Kinderspiel, wenn ich das sagen darf.«

»Gewiss, gewiss«, warf der alte Otto ein und stieß mit den beiden Mitregenten zur Karte. »Doch sei nicht vergessen, dass uns in diesem entscheidenden Augenblick treue Mitstreiter zur Seite stehen, die tief mit der Marca verwurzelt sind.«

Der Regent betonte damit die Unterstützung des Grafen Wittenburg aus Swerin, eines gedrungenen Mannes mit rundem Gesicht, schweißglänzender Stirn sowie einer runden Nase und runden Augen. Bereits im Vorfeld hatte sich der Graf von den Brandenburgern mit einer beträchtliche Geldsumme dafür gewinnen lassen, die Eroberungspläne durch die Bereitstellung seiner eigenen Truppe tatkräftig zu unterstützen.

»Alle meine Kämpfer werden euch in Orle tapfer dienen! Alle!«, quäkte er nun mit hoher Stimme von seinem Platz aus und hob sein Glas zum Trinkspruch. »Euch zum Wohle! Nur im Kampf festigen sich die markigen Wurzeln unserer Freundschaft.«

Viele folgten dem Trinkspruch, wiederholten mit erhobenen Gläsern sein »Euch zum Wohle!« und gönnten sich einen großen Schluck. Nur Woldemar trank nicht. Zwar hielt er sein Glas in der Hand, doch verriet sein Blick, dass er allein vom lobhudelnden Geplänkel des runden Sweriners schon ganz beduselt war.

»Genug geredet! Macht weiter, Marschall!«, knurrte er unduldsam und deutete zur Karte. »Verschwenden wir keine Zeit.«

Meynhardt, der es nicht gewagt hätte, die hohen Herren zu unterbrechen, folgte Woldemars Anweisung und setzte die Erläuterung des Schlachtplans weiter fort. Nun war der Osten an der Reihe.

»Nach dem glorreichen Feldzug durch Orle wird unser Heer wieder zurückkehren, um den Winter in den Mauern Spandows zu überdauern. Diese Zeit der Ruhe soll uns die Möglichkeit geben, unsere Kräfte wiederzugewinnen, um schließlich für die größere, ja größte, Herausforderungen gewappnet zu sein. Erfrischt und erneuert werden wir im nächsten Herbst gen Nordosten aufbrechen. Unser Marsch wird uns durch die dichten Wälder und weiten Felder der Grafschaft Pomerellia führen, bis wir schließlich, kurz vor dem Meer am Baltikum, vor der größten Prüfung stehen.« Sein Zeigefinger bohrte sich auf die Stadt am Meer, als er den entscheidenden Satz sprach. »Die Befreiung der stolzen Hafenstadt Gedanum aus den Klauen des polnischen Besatzers.«

»Gedanum?«, fuhr jemand sofort laut dazwischen. »Ihr hegt den Plan, Gedanum zu erobern?« Die Stimme klang misstrauisch und die Worte trieften vor Hohn. Sie gehörten Swenzo, dem Ministerial aus der Grafschaft Pomerellia, jener Region rund um Gedanum. Mit verschränkten Armen starrte er auf die Landkarte und schüttelte skeptisch den Kopf. »Langsam werden Eure Pläne als groß gesponnenes Netz erkennbar. Warum nicht einfach die Wahrheit sprechen, die echte Wahrheit?«

Ein Zischen und Flüstern erfüllte die Runde, und so mancher schüttelte den Kopf über seine Anmaßungen. »Wenn diese Abenteuer eine Lösung für die Templer sein sollen, scheint ihre Lage wahrlich aussichtslos. Sprecht offen, Markgrafen! Ihr strebt nicht nach Rettung, Ihr strebt nach Einfluss und Macht. Ihr webt ein Netz, auf dem sich die Marca ausbreiten kann. Ihr wollt Euer Brandenburg mächtiger machen, um die Kurwürde und damit Einfluss auf den deutschen König zu erlangen. Wie jeder weiß, ist sein Blut mit Eurem ja bereits vereint. Ein Zufall ?«

Welche Anmaßung – und dann noch diese giftige Anspielung auf Hermanns Verbindung mit Anna von Habsburg, einer Tochter des Königs! Was bildete sich dieser schäbige Fürst aus der Bedeutungslosigkeit eigentlich ein? Woldemars Blick wanderte über die Versammelten, die auf seine Reaktion warteten. Glaubte dieser Narr etwa, das Netz der Pläne zu durchschauen?

»Ihr redet zu viel, Swenzo«, fauchte Woldemar und eröffnete ein Rededuell, dass der Provinzfürst verlieren sollte. »Ihr mögt Euch in Eurem Wissen um politische Verflechtungen und königliche Blutsbande wiegen – doch bedenkt, dass es die Tat ist, die den Ruhm schmiedet, nicht das Geplapper einer Krähe aus dem Hinterland. Ihr werft uns vor, nach Macht zu streben? Was wagt Ihr Euch? Ihr beschwort in unserer Abmachung, brüderlich an unserer Seite zu stehen.«

»Ich stehe an Eurer Seite, doch bin ich nicht blind und stelle mir die Frage, ob Gedanum ...?«

»Fragen? Ihr habt Fragen?«, fuhr ihm Woldemar über den Mund. »Die Grenzen unserer Macht sind die Grenzen unserer Geduld. Spielt hier nicht den Erstaunten! Wir brauchen das Mare Balticum, brauchen den Hafen. Gedanum gehört zur Marca.«

»Aber …«

»Aber nicht nur, damit wir mit Gedanum endlich unseren Zugang zur See bekommen, sondern auch, um unseren armen Tempelrittern einen sicheren Hafen zu gewähren, der ihnen die sichere Flucht über die See ermöglichen könnte.«

»Gut, aber vielleicht …?«

»Was heißt hier vielleicht? Vielleicht besinnt sich der Papst wieder und sein Knecht, der Erzbischof von Maidburg, lässt von seinen Vorhaben ab. Doch habt Ihr es selbst gehört. In Frankonien sind die Templer nicht sicher, und ich nehme an, dass auch hier die Zahl ihrer Feinde wachsen wird. Das Gastrecht fordert meine Zurückhaltung, Swenzo, aber Ihre solltet Euch schämen! Schaut Euch doch nur unseren armen Meister Alvensleben an, wie verzweifelt er ist!«

Marschall Meynhardt war von dem vielen Hin und Her schon ganz schwindlig. Er sah, wie der Tempelmeister langsam den Kopf senkte und Woldemars Vorwurf so noch deutlich unterstrich. Swenzo dagegen schaute nur grimmig und erwiderte nichts mehr. Somit ergriff Markgraf Otto das Wort, bemüht, die angespannte Stimmung zu entschärfen.

»Es gibt nichts zu verhehlen, Freunde«, sprach der Alte in seiner unerschütterlichen Art. »Die Dinge liegen auf dem Tisch. Was jedoch unsere Rolle beim König betrifft, bleibt einem Seher mit übernatürlichen Fähigkeiten vorbehalten. Es ist nicht unsere Aufgabe zu entscheiden, was der König, Hermanns edler Schwiegervater, auf seinem Thron bestimmt. Noch nicht jedenfalls. Unverbrüchlich ist jedoch unser Plan, Orle im Westen als Zufluchtsort für die Templer der Marca zu erobern. Wir müssen anders denken und anders handeln, deshalb werden wir im nächsten Herbst auch durch Euer Land, durch Pomerellia ziehen. Wir werden die deutschen Bewohner unserer Hafenstadt aus dem polnischen Würgegriff befreien. Denn auch in Gedanum könnten die Templer in Sicherheit verharren und, wenn die Anschuldigungen sich verdichten, einen Fluchtweg übers Mare Balticum einschlagen. Ihr seid also in der Pflicht, Swenzo! Wer sich ins Netz begibt, muss sich darin auch bewegen können. Ihr werdet uns die Steigbügel bereit halten und uns den Weg durch Euer Land nach Gedanum ebnen! Vergesst nicht! Wir haben eine Abmachungen, die beurkundet und besiegelt ist. Oder? Ist es nicht so, Hofmeister?«

Wie ein müder Vasall, der auf dem falschen Fuß erwischt wurde, löste sich Köttel von der Säule, schüttelte sich und streckte die Brust.

»Nun, zweifellos, Marquardus!«, antwortete er. »Mit dem großen Siegel des stolzen Adlers der Marca sowie dem deutlich kleineren Siegel mit dem gebückten Greifen aus Pomerellia. In Wort und Schrift ist erlassen, was die Verbindung vereint.«

***

Zwar war ich damals der jüngste unter uns Markgrafen, doch wusste ich alles …

Ich wusste, dass man die Templer längst nicht mehr arme Ritter nennen konnte. Sie traten schon lange als reiche Geldhändler in Erscheinung und hielten nicht nur uns in der Marca, sondern Könige im ganzen Abendland in Abhängigkeit.

Um unsere Ausgaben zu decken, besonders für den Kampf, liehen wir uns immer so viel Geld und Silber bei ihnen, wie wir brauchten, und zahlten es in kleinen Beträgen zurück. Zwar durfte uns der Orden als christlicher keine Zinsen berechnen, doch wusste er sich durch die geschickte Idee der Leihgebühren schadlos zu halten. Dank seines Reichtums konnten wir beträchtliche Summen bei ihm leihen. Die Rettungsaktion war somit wirklich nur ein Vorwand. Ohne die wohlhabenden Templer im Rücken hätten wir keine Mittel für durchschlagende Argumente mehr gehabt. Und natürlich wollten wir mit einer Hansestadt am Meer und Land im Westen auch mehr Einfluss auf den deutschen König gewinnen. Wir wollten endlich zu Kurfürsten emporsteigen, das hatte der aufständische Swenzo gut erkannt. Aber wer war dieser Fürst aus dem Hinterland schon? Für uns spielte er keine wesentliche Rolle. Selbst als ich ihm deutlich entgegentrat, bezweifelte ich, dass er unsere streng gehüteten Pläne weitergeben würde – er hätte sich nur selbst geschadet. Wie sich herausstellte, waren zu dieser Zeit weitaus dunklere Mächte am Werk.

***

Zur selben Zeit, Marienburg, Hauptsitz des Deutschen Ordens

Die Nacht breitete sich friedlich über der Marca Brandenburgensis aus, begleitet von einem sanften, warmen Wind. Doch der scheinbare Frieden verdeckte die Ruhe vor einem mächtigen Sturm, der sich aus den östlichen Gefilden ankündigte.

Im einstigen Land der Pruzzen, zwischen den Grenzen von Pomerellia und Polen, etwa zwei Tagesritte von Bërlin entfernt, herrschten die geistlichen Ritter des Deutschen Ordens über das nach ihnen benannte Land. Südlich dieses Gebiets, direkt an der Nogat, einem Seitenarm der Weichsel, erhob sich die noch im Bau befindliche Marienburg.

Unvollendete Bereiche aus rotem Backstein verrieten bereits, was hier wirklich entstand. Auch der fertiggestellte Sakralbau der Festung, im Hochschloss, deutete auf mehr hin. Umgeben von Wassergräben und geschützt durch Zugbrücken und Fallgatter, sollte die Marienburg offenbar nicht nur eine Ordensburg frommer Ritter werden, sondern eine Machtstation für ihr aufstrebendes Imperium.

»Ustate et videte … quoniam suavis est Domi-nuuus«.

In dieser Nacht war die Stille im Kreuzgang des Hochschlosses unheimlich und erdrückend. Einzig das tiefe Brummen lateinischer Männergesänge drückte sich aus der Abtei und verlieh dem Ort eine gespenstische Atmosphäre:

Timete Dominum, omnes sancti e-i-uuus,

quoniam non est inopia timentibus eee-uuuum.«

Mit einer weiten Kapuze über dem Kopf und in einem bodenlangen Gewand mit weiten Ärmeln trat der geistliche Ritter durch das Portal des Gotteshauses, um durch die Vorhalle zu schreiten. Diese war von schmalen Säulen gesäumt, die sich hoch über seinem Kopf trafen und die Weite des Raumes betonten. Er durchquerte rasch die erste Halle und kam in den Hauptkirchenraum, wo weitgespannte Arkaden das Gewölbe bildeten. Entlang massiver Eichenholzbänke schritt er zielstrebig durch den Mittelgang auf den Altar zu. Dort herrschte vollkommene Dunkelheit, durchbrochen einzig von den züngelnden Flammen der mannshohen Kandelaber, deren zwanzig Kerzen im Halbrund formiert den Altar erleuchteten. In dessen Mitte kniete ein dünner Mann ebenfalls in Mönchskutte tief versunken im Gebet.

Der Hinzutretende bekreuzigte sich ehrfürchtig vor der Darstellung der Heiligen Maria und ließ sich geräuschlos neben dem Betenden nieder.

»Es gibt belebende Meldungen aus der Marca Brandenburgensis, Generalmagister Sigefridus«, murmelte er ihm zu.

»Belebende Meldungen? Sprich fassbar!«, erwiderte sein Nebenmann, dessen Stimme reifer und bestimmender klang.

»Wie ich durch Geheimniszuträger erfahren konnte, hält sich der Magister de Templo, Friedrich von Alvensleben, in diesen Tagen in der Komtur zu Tempelhove, unweit des Teltows, auf. Er scheint sich in Bërlin an die Herrscher Brandenburgs zu richten. Wahrscheinlich ringt er um Stab und Stütze vor Ort.«

»Was heißt das? Rede endlich de facto, Konsiliarius!«

»Ich wage es, hier vor dem Anmut der Mutter Maria anzudeuten, dass die jüngsten Weisungen des Papsts an den Bischof von Maidburg zu Verzweiflungstaten bei den deutschen Templern führen. Ein Ringen um Beistand kündigt sich in Brandenburg an, Generalmagister!«