7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

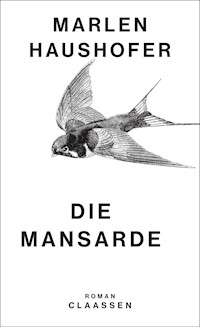

Die Mansarde ihres Hauses ist der einzige Ort, der ganz alleine ihr gehört. Hierhin zieht sie sich zurück, um ihrem Hausfrauenalltag zu entfliehen und zu zeichnen. Hier muß sie sich auch mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen, als sie eines Tages Briefe mit Seiten aus ihrem alten Tagebuch bekommt, die sie an eine längst vergessene Zeit in den Bergen erinnern.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Das Buch

Sie ist Frau eines Rechtsanwalts und Mutter zweier Kinder. Ihrem Mann zuliebe hat sie ihren Beruf als Illustratorin aufgegeben, um sich den Ehe- und Haushaltspflichten zu widmen. Nur in der Mansarde, ihrem Zufluchtsort, kann sie ganz für sich sein, den banalen Alltag hinter sich lassen und sich dem Zeichnen hingeben. Auch die rätselhaften Umschläge öffnet sie hier, die sie eines Tages in der Post findet und die nichts weiter enthalten als Tagebuchseiten, die sie selber vor vielen Jahren geschrieben hat und die aus einer Zeit stammen, die sie schon ganz vergessen hatte. In Gedanken kehrt sie noch einmal zurück in jene Hütte in den Bergen, in der sie ganz alleine glücklich war – bis ein unheimlicher Mann in ihr Leben trat …

Die Autorin

Marlen Haushofer wurde am 11. April 1920 in Frauenstein/Oberösterreich geboren. Sie studierte Germanistik in Wien und Graz und lebte später mit ihrem Mann und zwei Kindern in Steyr. Marlen Haushofer starb am 21. März 1970 in Wien. Obwohl sie unter anderem 1968 mit dem Österreichischen Staatspreis für Literatur ausgezeichnet wurde, hatten ihre Bücher erst nach ihrem Tod großen Erfolg, als die Frauenbewegung sie für sich entdeckte.

In unserem Hause sind von Marlen Haushofer bereits erschienen:

Bartls Abenteuer

Begegnung mit dem Fremden

Himmel, der nirgendwo endet

Die Mansarde

Schreckliche Treue. Gesammelte Erzählungen

Die Wand

Wir töten Stella / Das fünfte Jahr. Novellen

Marlen Haushofer

Die Mansarde

Roman

List Taschenbuch

Besuchen Sie uns im Internet:

www.ullstein-buchverlage.de

In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

ISBN 978-3-8437-0797-8

Ungekürzte Ausgabe im List Taschenbuch 1. Auflage Mai 2005 5. Auflage 2013 © Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2005 © 1969 by Claassen Verlag GmbH, Hamburg und Düsseldorf

Umschlaggestaltung: Jorge Schmidt, München

Titelabbildung: © Miguel Sobreira/Trevillion Images

Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzung wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.

E-Book: CPI books GmbH, Leck

SONNTAG

Von unserm Schlafzimmerfenster aus sehen wir einen Baum, über den wir uns nie einig werden. Hubert behauptet, es sei eine Akazie. Er sagt Agazie, weil sein Vater, der aus Görz stammte, dieses Wort so aussprach. Ich weiß nicht, ob alle Leute aus Görz das tun oder ob es nur eine Eigenheit von Huberts Vater war. Hubert liebt Akazien, von denen es in alten Romanen heißt, der Duft ihrer Blüten sei süß und berauschend. Er ist tatsächlich süß und berauschend, wie ja alle Eigenschaftswörter aus alten Romanen treffend sind. Nur darf man sie heute nicht mehr verwenden. Trotzdem werden Akazienblüten immer süß und berauschend riechen, solange es auf der Welt noch eine einzige Nase gibt, die das feststellen kann.

Hubert hält also den Baum jenseits der Straße für eine Akazie. Dabei versteht er überhaupt nichts von Bäumen. Er liebt Akazien nur, weil sein Vater, der alte, damals junge Ferdinand, in einer Akazienallee zu lustwandeln pflegte. Ich nehme an, er tat dies nicht allein, sondern in Begleitung eines jungen Mädchens. Das Mädchen trug gewiß einen Sonnenschirm, und dieser Sonnenschirm war aus gelber Seide. Und jener unsagbare Duft erfüllte die Welt, eine Welt, die rund und ungebrochen war und die es nicht mehr gibt. Auch den alten Ferdinand gibt es nicht mehr, aber sein Sohn behauptet immer noch, der Baum vor unserem Fenster sei eine Akazie.

Dazu kann ich nur lächeln. Für mich ist der Baum eine Ulme oder Erle, was beweist, daß auch ich nicht sehr viel von Bäumen verstehe, obgleich ich auf dem Land aufgewachsen bin. Es ist eben schon lange her, und wer weiß, wo ich damals meine Augen hatte.

Ich lege auch keinen Wert darauf, die Namen zu wissen, die im Naturgeschichtsbuch stehen. »Schönbaum« genügt mir vollkommen als Bezeichnung. Manche Vögel heißen bei mir Rotfüße oder Grünfedern, und jedes Säugetier, dessen Name mir unbekannt ist, heißt Pelztier, langohriges, dickschwänziges, rundschnauziges, seidenweiches Pelztier. Den so Benannten macht das gar nichts, sie reichen keine Ehrenbeleidigungsklagen ein, und auch dem Baum dort drüben ist es einerlei, wie ich ihn nenne. Also soll er eine Ulme oder Erle sein.

Er weiß nicht, daß es mich gibt. Seine merkwürdigste Eigenschaft ist, daß man ihn nur im Winter sehen kann. Sobald er austreibt und sich mit Laub bedeckt, wird er unsichtbar, bis er eines Tages wieder kahl und zartverästelt vor dem grauen Novemberhimmel steht und das Rätselraten um seinen Namen wieder anfängt.

Hubert richtet sich im Bett auf und sagt: »Es ist natürlich eine Agazie.« – »Erle oder Ulme«, sage ich starrsinnig. »Du hältst mich wohl für schwachsinnig«, sagt Hubert, »glaubst du, ich kenne eine Agazie nicht auf den ersten Blick?« Ich weiß genau, daß er in Wirklichkeit gar nicht weiß, wie eine Akazie aussieht, sage es aber nicht, um ihn nicht zu kränken. Ich weiß nämlich nie so genau, was ihn kränken könnte, manchmal ist er dickfellig, manchmal kränkt er sich über Winzigkeiten. Das mit der Akazie würde ihn gewiß kränken, wie alles, was sich irgendwie auf seinen Vater bezieht. Hubert betreibt nämlich insgeheim ein bißchen Ahnenkult. Da ich das auch tue, bin ich in diesem Punkt vorsichtig. Ich schwieg, ließ die Sache auf sich beruhen und sah hinüber auf den Baum.

Es ist ein Sonntag im Februar, und diese kleine Szene spielt sich jeden Sonntagmorgen ab. An einem Wochentag haben wir natürlich keine Zeit, uns derartigen Spielen hinzugeben. »Ein Vogel sitzt auf dem Baum«, verkündet Hubert, »ein Star.« – »Unsinn«, sage ich, »im Winter gibt es keine Stare, es wird eine Amsel sein.« Ich bin etwas im Nachteil, weil Hubert weitsichtig ist und ich leicht kurzsichtig bin. Ich konnte nur einen kleinen schwarzen Fleck in einer Astgabel sehen. »Nein«, sagt Hubert, »es ist bestimmt keine Amsel.« – »Vielleicht ein Grünling?« schlage ich vor. Ich weiß nicht genau, wie die Vögel heißen, die ich Grünlinge nenne, sie sehen aus wie sehr große Spatzen, aber grün. »Du mit deinen Grünlingen!« sagt Hubert verächtlich und schlägt ein Buch auf, eine Beschreibung der Schlacht von St. Gotthard-Mogersdorf, 1664. Er liest mit Vorliebe Bücher über alte Schlachten und bildet sich ein, er wäre ein besserer Stratege gewesen als die vermoderten alten Generale. Es ist beklemmend, zu sehen, wie nahe es ihm geht, daß er unsere verlorenen Schlachten nicht korrigieren kann. Nicht aus Patriotismus, dahinter bin ich längst gekommen, nur aus einem brennenden Verlangen nach Perfektion. Ihn kränken die verlorenen Schlachten sämtlicher Nationen. Trotzdem scheint ihn das Lesen dieser Bücher zu befriedigen, und da es tonnenweise Bücher über alte Schlachten gibt, wird ihm der Lesestoff nie ausgehen. Er könnte ruhig hundert Jahre alt werden. Wahrscheinlich wird dieser Fall nicht eintreten, und es wäre auch nicht wünschenswert.

Hubert ist jetzt zweiundfünfzig und, wenn man bedenkt, daß er gar nichts für seine Gesundheit tut, in ganz guter Verfassung. Sein Blutdruck ist normal, manchmal knarren seine Gelenke ein wenig, vier Zähne fehlen ihm, das ist nicht viel, dafür hat er noch ziemlich dichtes braunes Haar, ein bißchen Grau ist natürlich auch dabei. Er raucht vielleicht zu viel, trinkt aber kaum und ist überhaupt ein mäßiger Mann mit einem leichten Hang zur Pedanterie. Ich wüßte nicht, warum er nicht alt werden sollte. Freilich, er arbeitet zu viel, aber er scheint das gern zu tun, also kann es nicht so schädlich sein.

Er lächelt und gleitet auf einer akazienduftenden Rutschbahn zurück in die Schlacht von St. Gotthard-Mogersdorf, vergißt seine Frau, den Baum und den Vogel auf diesem Baum.

Der Baum steht flach vor dem Himmel, wie eine Zeichnung auf grauem Reispapier. Er sieht auch ein bißchen chinesisch aus. Wenn man ihn lange anstarrt, zumindest wenn ich ihn lange anstarre, verwandelt er sich. Der weißgraue Himmel fängt an, zwischen den Ästen aufzuquellen, formt sich zu lockeren Bällen, und bald hält der Baum, Akazie, Erle oder Ulme, in unzähligen silbergrauen Fingern den Himmel gefangen. Wenn ich dann die Augen schließe und nach einer Minute wieder hinsehe, ist der Baum flach wie eine Zeichnung, ein Bild, das weder traurig noch fröhlich macht und das ich stundenlang anstarren könnte. Gleich darauf beginnt die geheimnisvolle Verwandlung von neuem, und der Himmel wird rund und eingefangen von zartgekrümmten Fingern.

Das wunderbarste an diesem Baum ist aber, daß er Wünsche ansaugen und auslöschen kann. Nicht, daß ich noch besonders brennende Wünsche hätte, aber es gibt Beunruhigungen, Ärgernisse und Verstimmungen. Das alles zieht der Baum aus mir heraus, bettet es in seine Astgabeln und deckt es zu mit weißen Wolkenbällen, bis es sich in der feuchten Kühle auflöst. Dann kann ich leer und leicht den Kopf abwenden und noch eine halbe Stunde schlafen. In dieser halben Stunde träume ich nie. Der Baum, Akazie, Erle oder Ulme, ist ein gründlicher Baum, auf den man sich verlassen kann.

Dafür bin ich sehr dankbar, denn es kommt ja darauf an, Kräfte zu sammeln und dank diesen Kräften die Zeit mit Anstand hinter sich zu bringen. Es ist mir nicht gegeben, mit Tellern zu werfen, aber ich möchte auch nicht gehässig oder ironisch werden, und dazu besitze ich eine leichte Neigung. Man sollte auch nicht brüten oder schmollen oder, wie es auf österreichisch heißt, mocken. Das englische Wort sulk drückt am besten diesen Zustand aus, der unbedingt vermieden werden muß. Schmollen klingt ungebührlich neckisch, und brüten ist eigentlich etwas ganz anderes, auch ein Eremit kann brüten, und das stört keinen Menschen, von einem schmollenden Eremiten hat die Welt noch nie gehört. Mocken kommt der Sache schon näher, es deutet hin auf das Dumpfe und Dumme einer in diesem Zustand befindlichen Person. In sulk aber ist alles vorhanden und noch dazu jene Kälte und gemachte Gleichgültigkeit, die das Opfer verletzen soll. Und ich will keinen Menschen verletzen. Es werden ohnedies ununterbrochen und rundherum viel zu viele Leute verletzt.

Hubert brütet gelegentlich. Er brütet aber diskret, an seinem Schreibtisch sitzend, eine Zeitung vor dem Gesicht. Manchmal geht er zu diesem Zweck auch ins Kaffeehaus. Es würde mir nicht einfallen, ihn dorthin zu begleiten. Wenn ich in ein Kaffeehaus gehen will, gehe ich allein hin. Ehepaare haben dort nichts verloren. Alles Mögliche können sie gemeinsam tun, nur nicht im Kaffeehaus sitzen und Zeitungen lesen. Sie geraten sofort in den Verdacht, einander satt zu haben bis zum Hals.

Natürlich haben wir einander manchmal satt bis zum Hals, aber sobald uns das klar wird, versinken wir in tiefe Melancholie, bis dieser beklagenswerte Zustand vorüber ist. Wir können es uns einfach nicht lange leisten, einander satt zu haben, denn wem sollten wir uns sonst zuwenden, wer könnte uns eine Stütze sein? Fremd sind alle Menschen für uns, auch unsere Freunde, die eigentlich nur Bekannte sind. Fremd ist uns sogar unsere Tochter Ilse, die fünfzehn Jahre alt ist und nicht recht weiß, was sie mit uns anfangen soll. Sie bewohnt das hübscheste Zimmer im Haus, denn sie soll es gut haben, und wir möchten, daß sie sich glücklich fühlt. Sie gedeiht sehr gut und ist ein fröhliches Mädchen; manchmal erinnert sie mich an eine Tante, die ins Kloster gegangen ist, nur wird Ilse nicht ins Kloster gehen. Mit Sicherheit kann ich das natürlich nicht behaupten, es geschehen ja immerzu die unerwarteten Dinge. Es ist für Ilse sehr gut, daß wir sie nicht wirklich brauchen und uns nicht ungebührlich an sie hängen. Ilse gehört nicht zum innersten Kreis. Vor ihrer Geburt ist etwas geschehen und hat sie zu einem Kind gemacht, das nach dem wirklichen Leben der Eltern geboren worden ist.

Eine Postuma ist sie, nur gehen ihre Eltern immer noch umher, als wäre nichts geschehen. Wahrscheinlich gibt es eine ganze Menge derartiger Kinder, und kein Mensch verliert darüber ein Wort. Ich glaube aber, daß sie ganz glücklich ist dabei. Sie wird von ihren Freundinnen beneidet, weil ihre Eltern sich um sie nur kümmern, wenn sie es selber so haben will. Welchem Kind widerfährt schon dieses Glück?

Unser Sohn Ferdinand, benannt nach Huberts Vater, dem alten Ferdinand, ist nicht so glücklich. Ich glaube, er war überhaupt nie sehr glücklich. Er wurde vor jenem Ereignis geboren und war immer im Mittelpunkt unseres Lebens, dort, wo das Wasser völlig unbewegt steht, wo aber die geringste Abweichung einen Körper Gott weiß wohin schleudern kann. Das muß er gespürt haben. Beizeiten fand er, es sei besser, sich nicht zuviel zu bewegen und überhaupt Vorsicht walten zu lassen. Er ist kein Feigling, so nennt er sich auch tatsächlich Ferdinand, obgleich ihm dieser kaiserliche Name in der Volksschule Hänseleien eingetragen hat. Vielleicht ist er dankbar dafür, daß sein Großvater nicht Leopold geheißen hat, was ja sehr gut möglich gewesen wäre. Seit er einundzwanzig ist, also seit einem Jahr, wohnt er in einem Untermietzimmer im neunten Bezirk. Ferdinand ist nämlich ein Erbe. Huberts Mutter, die alte Hofrätin, hat ihm ihr ganzes Geld vermacht. Ihm das Geld und Hubert das Haus, und das auch nur, weil es ihm von seinem Vater her ohnedies schon gehörte und sie das Wohnrecht darin hatte. Ilse hat sie nichts hinterlassen, nicht einmal ein Schmuckstück, und mir selbstverständlich auch nichts.

An Sonntagen kommt Ferdinand oft zum Essen, wochentags taucht er manchmal zum Kaffee auf, und natürlich besucht er uns an Feiertagen. Er ist ja nicht ausgezogen, weil er uns nicht mochte, sondern weil er frei und unabhängig sein will. Das Geld der alten Frau wird reichen, bis er sein Studium vollendet hat und für sich selber sorgen kann. Hubert kränkt sich insgeheim darüber, aber ich bin froh. Es ist gut für Ferdinand, daß er uns nicht um Geld bitten muß und in der Einbildung leben kann, ein freier Mensch zu sein. Übrigens bin ich nicht ganz sicher, daß er diesem Aberglauben noch anhängt. Er hat eigentlich immer sehr schnell begriffen. Einen erwachsenen Sohn um sich zu haben, der vor jenem Ereignis geboren wurde und im Herzen des Wirbelsturms steht, wäre eine ungemütliche Situation. Daß er zum inneren Kreis gehört, macht den Umgang mit ihm schwierig. Die Nähe ist zu überwältigend, und wir haben alle drei zu große Nähe nicht gern.

Hubert und mir ist ohnedies nicht mehr zu helfen, und deshalb kann uns auch nicht mehr viel zustoßen, nur das unabänderliche allgemeine Schicksal, das jeden Menschen trifft. Deshalb ist es gut, daß Ferdinand sich abgesetzt hat. Vielleicht hat er manchmal Heimweh nach den Bequemlichkeiten eines bürgerlichen Haushalts, aber er lebt in seinem Untermietzimmer, das Heimweh verachtend und immer darauf bedacht, schön in der ruhigen Mitte zu bleiben und keinen Fuß auf gefährliches Gebiet zu setzen. Und kein Gebiet wäre für ihn gefährlicher als dieses Haus. Manchmal muß er darüber verzweifelt sein, daß er den Schritt nicht wagen kann, der ihn hinausschleudern würde an den Rand der Welt. Dann klappt er seine Bücher und Skripten zu und geht ins Kino oder trifft sich mit Freunden. Ich habe keine Ahnung, wie er es mit den Mädchen hält. Er hat einen gewissen Charme, der wahrscheinlich gerade jene Ehrgeizigen und Herrschsüchtigen anzieht, die er vermeiden muß.

Ilse, die meiner Mutter ähnlich ist, besitzt ein glückliches, einfaches Naturell. Vielleicht könnte auch Hubert glücklich sein. Daß er es nicht ist, liegt weniger an ihm als an den Einflüssen und Umständen, denen er nicht gewachsen war. Ferdinand gleicht weder mir noch Hubert, sondern seinem Großvater. Auf geheimnisvolle Weise wird er immer das sein, was man früher einmal einen wirklichen Herrn nannte. Das weiß er natürlich nicht, weil man ja Dinge und Zustände, die man nie gesehen oder erlebt hat, nicht erkennen kann. Anderseits ist es klar, daß er gar nicht anders sein kann; Ferdinand, der aus unserer Vorzeit stammt, kann ja nur ein Anachronismus werden. Wir sehen es und wissen nicht, ob wir uns darüber freuen oder kränken sollen, es würde ohnehin nichts an der Tatsache ändern. Wir können überhaupt nichts mehr ändern, alles ist geschehen und geht seinen Weg. Wir können keinen Finger dazu rühren. Übrigens sind das nur Annahmen, soweit es Hubert betrifft, denn wir reden kaum über unseren Sohn und schon gar nichts von so großer Bedeutung. Ilse ist ein unverfängliches Gesprächsthema, wie alle Leute, die nicht zum inneren Kreis gehören, die man aber gern hat und als angenehm empfindet.

Die Kinder haben kaum ein Verhältnis zueinander. Der Altersunterschied ist zu groß. Ferdinand hält Ilse für ein kleines Dummchen, was sie gewiß nicht ist, und Ilse hält Ferdinand für einen sonderbaren Kauz, was von ihrer Sicht aus verständlich ist. Manchmal schenkt er ihr Bonbons oder er hilft ihr bei einer Lateinaufgabe. Eine wirkliche Familie waren wir nur drei Jahre lang, von Ferdinands Geburt bis zu jenem Ereignis, über das wir nie reden und das jeder von uns zu vergessen sucht. Zeitweise vergessen wir es auch vollkommen, nur die Folgen lassen sich nicht ausschalten.

Deshalb bin ich so froh, daß der Baum jede Erinnerung in mir löscht und ich eine halbe Stunde traumlos schlafen darf.

Als ich erwachte, war die Sonne im Begriff, durch den grauen Winterhimmel zu brechen. Wenn es nicht regnet oder schneit, versucht sie es jeden Tag. Nur gelingt es ihr fast nie. Für mich haben diese Anstrengungen etwas sehr Bewegendes. Als rötlicher Kreis steckt sie hinter dem Dunst und wirft ein seltsames rosa Licht über die Stadt. Sie läßt den Baum feucht erglänzen und verwandelt seine Äste in Silber und Kupfer. Dann kann ich mir nicht vorstellen, daß er ein wirklicher Baum ist, mit Wurzeln in der Erde und Säften, die auch im Winter langsam in ihm aufsteigen. Er sieht dann nicht wie ein organisches Wesen aus, er wird ein Kunstgegenstand, glashart und glänzend.

»Sehr sonderbar«, sagte Hubert und legte die Schlacht bei St. Gotthard-Mogersdorf beiseite. »Wirklich sonderbar. Immer wenn ein Vogel den Baum anfliegt, steigt ein anderer auf.« – »Vielleicht ist das ein Zeremoniell«, bemerkte ich überflüssigerweise.

»Was tun wir heute?« fragte Hubert. Das gab mir einen kleinen Stich, nicht sehr schmerzlich, nur wie die Berührung einer alten Wunde. Mit dieser Frage schob er die Verantwortung für den Tag mir zu. Sieh zu, daß du etwas daraus machst, was halbwegs angenehm ist, da ich am Sonntag doch wirklich nicht ins Büro gehen kann. Du mußt dich nicht zu sehr anstrengen, irgend etwas wird dir schon einfallen.

Das ist ein Spiel, eines der letzten uns verbliebenen Spiele. An die früheren Spiele darf man besser nicht denken. Weil auch mir nichts Neues mehr einfällt, bin ich gezwungen, darauf einzugehen. Ich gehe übrigens immer darauf ein, da mir sehr daran gelegen ist, keinen Mißton aufkommen zu lassen. Ein Mißton würde mich auf Stunden oder Tage hinaus verstören, und das kann ich mir nicht leisten.

Ilse war mit ihrer Klasse für zehn Tage bei einem Schikurs. Aber selbst wenn sie hier ist, verbringt sie die Sonntagnachmittage lieber mit ihren jungen Leuten als mit uns. Der Vormittag würde mit Aufräumen und Kochen vergehen. Wir gehen fast nie in ein Restaurant, weil es uns verrückt macht, auf den Kellner zu warten, bis er endlich die Rechnung bringt. Außerdem ist das Essen auch in teuren Lokalen miserabel, und wir mögen außerdem die vielen Gerüche nicht und die Menschen, die viel zu nahe bei uns sitzen. Es muß also nur für den Nachmittag geplant werden, denn immer kann man ja nicht Platten spielen oder lesen. »Es gibt eine Ausstellung moderner französischer Malerei«, sagte ich zaghaft. Hubert brummte nur. »Oder die finnischen Möbel«, sagte ich. »Gar zu grauslich«, sagte Hubert. »Ein Spaziergang«, schlug ich vor, »und dann ein schwedischer Film.« – »Die Schweden öden mich an«, sagte Hubert. Mich öden sie auch an, deshalb gab ich sofort nach. Ich sagte: »Ich geh überhaupt ungern ins Kino, die Filme sind so unheimlich.« – »Wieso?« sagte Hubert. – »Ich mag diese riesigen Gesichter nicht«, sagte ich. »Alles ist so gigantisch, es ist mir körperlich unangenehm. Ich fürchte mich vor den Riesen. Wann waren wir überhaupt zuletzt im Kino?« Hubert dachte nach, er ist das Gedächtnis unserer Ehe. »Vor sieben Monaten«, sagte er, »etwas Lustiges.« Ich erinnerte mich. »Es war gar nicht lustig«, sagte ich. »Diese entsetzlich großen Köpfe auf der Leinwand. Wie bei den Menschenfressern. Sie reißen alle den Mund so weit auf und haben viel zu viele Zähne und Falten wie Gebirgsschluchten, und die Weiber tragen künstliche Wimpern, direkt obszön schaut das aus. Sogar die Liebespaare sehen aus wie Oger. Ich hab mich sehr gefürchtet.«

Hubert machte sich die Mühe, den Kopf zu drehen, und sah mich an. Seine Augen sind grau, und früher einmal waren sie mir übermütig erschienen. Jetzt sahen sie aus wie Wasser unter dem Eis. Ich konnte etwas unter dem Eis flirren sehen, winzige Fische auf dem Grund eines gefrorenen Sees. »Seltsam«, sagte Hubert, »ich erinnere mich nicht. Wenn du Angst hast, atmest du immer viel schneller. Ich merke das sofort.« – »Du warst so vertieft in den Film, und du hast gelacht, ich erinnere mich genau, da kannst du’s nicht gemerkt haben.« – »Aber früher hast du dich doch nie im Kino gefürchtet«, sagte er. – »Das muß vom Fernsehen kommen«, sagte ich schnell. »Wenn man sich an die Zwerge gewöhnt hat, kann man wahrscheinlich die Riesen nicht mehr aushalten.«

»Also gehen wir, gottlob, nicht ins Kino«, stellte Hubert fest.

»Besuche kommen ja auch nicht in Frage?« sagte ich. Hubert gab keine Antwort, wozu auch, meine Frage war nicht ernst gemeint gewesen. Wir machen nie Besuche, wenn es sich irgendwie vermeiden läßt. Wir haben nicht viele Bekannte und schon gar keine gemeinsamen, und Verwandte haben wir auch nicht, und wenn wir sie hätten, würden wir sie wohl kaum besuchen.

Ich spürte, wie ich mich einem Wirbel näherte, der mich gleich einfangen würde. Aber ich wollte mich noch nicht einfangen lassen, das Spiel hatte eine gewisse Zeit zu dauern, und diese Zeit war noch nicht abgelaufen.

»Auslagen anschauen«, sagte ich. Hubert lachte. Sein Lachen klang nicht sehr angenehm, ein bißchen glucksend und hinterhältig. In ihm steckt ein arglistiger Zug, der nur selten zum Vorschein kommt. Früher einmal hatte mir das sogar gefallen, es hatte das Leben mit kleinen Überraschungen versorgt. Jetzt heißt dieses Lachen nur mehr: Ich verstehe dich, meine Liebe. – Und ich mag nicht gern so ganz verstanden werden. »Na ja«, sagte ich ergeben; »ich glaube, wir gehen ins Arsenal.«

Daraufhin legte sich Hubert zufrieden in die Polster zurück und schlug sein Buch wieder auf.

Immer wenn wir nicht wissen, was wir an einem Sonntagnachmittag anfangen sollen, gehen wir ins Arsenal. Wir tun aber nur, als wäre das eine Notlösung, in Wirklichkeit wollen wir gar nicht anderswohin gehen. Ich verstehe, daß Hubert es so gern tut; warum ich es auch tue, ist mir nicht ganz klar, aber so ist es eben einmal. Ich ziehe das Arsenal jeder Ausstellung und jedem anderen Museum vor. Daß ich mich dort so daheim fühle, ist mir selber ein bißchen unheimlich.

Ich warf noch einen letzten Blick auf den Baum. Die Sonne hatte sich vergrämt zurückgezogen, und das rosa Licht war erloschen. Ich stand auf und verließ das Zimmer.

Nach dem Essen gingen wir eine Stunde spazieren. Das Wetter war trüb, kalt und still. Das war mir angenehm, denn ich leide unter dem ständigen Wind, der in dieser Stadt weht. Wir redeten über nichts von Bedeutung und waren sehr friedlich und freundschaftlich. Aber das sind wir ja fast immer. Eigentlich immer. Ich wußte noch nicht, daß am nächsten Morgen mein Leben sich auf merkwürdige Weise verändern sollte, und Hubert wußte es auch nicht. Ich nehme an, er wird es nie wissen, zumindest hoffe ich das.

Später fuhren wir mit dem Wagen zum Arsenal. Am Sonntag ist es angenehm zu fahren, sogar im Februar, wenn auch nicht so angenehm wie im Sommer, wenn an Sonntagen die Stadt wie ausgestorben daliegt und nach heißem Asphalt riecht.

Hubert kaufte sich in der Eingangshalle sofort eine Broschüre über das Gefecht bei Ebelsberg, 1809, und eine Karte mit dem Bild des Prinzen Eugen, gemalt von Johann Kupezky. Die Karte wird in seinem Schreibtisch verschwinden und nie geschrieben werden, denn wem sollte Hubert eine Karte schreiben? Dann strebte er sofort zu den Guckkästen, in denen Bilder aus dem Ersten Weltkrieg zu sehen sind. Er glaubt nämlich, auf einer dieser alten Photographien seinen Vater entdeckt zu haben. Ich kann dazu nichts sagen, ich sehe nur einen hageren jungen Mann in Leutnantsuniform, mit Wickelgamaschen, die Kappe leicht aus der Stirn geschoben, der müde und nachdenklich auf ein Maschinengewehr starrt. Das Bild ist irgendwo in den Südtiroler Bergen aufgenommen und schon ein wenig gelblich. Ich habe Huberts Vater nur dreimal gesehen, und damals war er über Sechzig. Er könnte es natürlich sein, aber es mag eine Menge junger Leute von seinem Schlag gegeben haben.

Sobald wir bei den Guckkästen angelangt sind, vergißt Hubert mich auf der Stelle. Ich gehe langsam weiter, wandere durch die vertrauten Säle, betrachte die Figurinen in den alten Soldatenuniformen, die in ihren Glasvitrinen so lebendig aussehen, daß man erschrickt. Freilich, aus der Nähe sehen sie weder lebendig noch tot aus, sie sind Puppen und haben das Anziehende und Unheimliche von Puppen an sich. Ich stehe dort immer sehr lange. Sie faszinieren mich. Das ganze Arsenal ist ein anziehender und unheimlicher Ort, vielleicht mag ich es deshalb so gern. Ich besuche den Radetzky-Saal, den Erzherzog-Karl-Saal und den Prinz-Eugen-Saal und staune insgeheim über die wunderbare Ordnung und Sauberkeit, die hier herrschen. Kein Museum in dieser Stadt ist so gepflegt und mit Liebe betreut wie das Arsenal. Man staunt darüber, aber im Grunde ist es ganz natürlich und einleuchtend. Meine Wanderung endet wie meist beim Zelt des Kara Mustapha, dem großen Türkenzelt. Dort ruhe ich mich aus.

Ich wußte, daß draußen die Autos über den Gürtel fuhren und die Verkehrsampeln blinkten, und mit Unbehagen merkte ich, daß ich mich in diesem friedlichen Totenreich mehr daheim fühle als dort draußen in der lebenden Stadt. Ich bin auch nicht ganz sicher, ob die Stadt wirklich lebte oder ob sie nicht ein Tummelplatz ist für Figuren, die noch ein bißchen zappeln dürfen, ehe man sie in Glasvitrinen sperren würde wie die alten Arkebusiere, die ich betrachtet hatte.

Ich habe es gern, von Dingen umgeben zu sein, die mich nicht wahrnehmen und mir nicht nahetreten, Modelle alter Schiffe mit geblähten Segeln, um die nie ein Wind weht, und die vielen Fahnen und Standarten, die einmal alles bedeutet haben und jetzt nichts mehr bedeuten als brüchige alte Seide, die man nicht anfassen darf. Es roch hier sehr alt, nach Leder und zerschlissenen Stoffen und auch nach Bodenwachs.

Beim großen Türkenzelt treffen wir uns meist wieder und gehen dann langsam und schweigend die Stiegen hinunter. Ich wußte, daß wir nicht hierhergehörten, sondern hinaus zu den Autos und Ampeln in die Welt, die nun einmal unsere Welt ist und die wir uns nicht aussuchen konnten. Aber die Stille und das Dahindämmern der Vergangenheit in diesem Haus hatte die Verlockung, die jeder Vergangenheit anhaftet, auch wenn man diese Vergangenheit hassenswert oder abscheulich findet, hassenswert und abscheulich nur, weil sie so verlockend ist.

»Hast du ihn heute erkannt?« fragte ich. »Beinahe bin ich jetzt überzeugt«, sagte Hubert. »Es ist unverkennbar seine Haltung. Aber ganz sicher kann ich natürlich nie sein.« – »Nein«, sagte ich, »ganz sicher wirst du nie sein.« Dann redeten wir nicht weiter darüber. Der Nachmittag im Arsenal war vorüber, und wir standen auf der Straße. Es hatte zu schneien angefangen, in kleinen lautlosen Flocken, und die Luft war kalt und roch sauber. Auf der Heimfahrt schwiegen wir. Hubert mußte sich konzentrieren, denn die Straße war glatt, und einer unserer Scheibenwischer ist nicht ganz in Ordnung. Ich konnte nur ganz verschwommen sehen, was auf der Straße vorging. Es war übrigens schon fast dunkel, und die Lichter blendeten mich.

Der gelbe kurze Rasen in unserem Vorgarten war schon mit einer feinen Schneeschicht bedeckt, und dieser Anblick erinnerte mich an etwas, ich kam aber nicht dahinter, woran, und gab es auf, darüber nachzudenken.

Die Wohnung war angenehm warm und roch ein bißchen nach Rauch, ein Geruch, der sich nie ganz vertreiben läßt. Aber es roch auch nach Mandarinenschalen, die auf dem Tisch lagen, und dieses Duftgemisch war nicht so übel. Hubert ging in sein Zimmer, und ich wußte, er würde jetzt die Schlacht von St. Gotthard-Mogersdorf zu Ende lesen. An Wochentagen kommt er ja kaum zum Lesen, zumindest nicht zu seinem Vergnügen.

Ich wußte ihn also gut versorgt und stieg hinauf in die Mansarde und setzte mich an meinen Zeichentisch. Die Mansarde gehört mir. Selbst Hubert betritt sie nur, wenn ich ihn ausdrücklich einlade. Das kommt selten vor und ist eher ein Ritual. Wenn er nämlich ausnahmsweise mir eine vertrauliche Mitteilung gemacht hat, und ich weiß, daß er sich daraufhin unbehaglich fühlt, biete ich ihm zum Ausgleich und als Wiedergutmachung eines meiner Geheimnisse an. Meine Geheimnisse sind winzig und unbedeutend, hauptsächlich Zeichnungen von Reptilien oder Vögeln, aber etwas anderes habe ich nicht zu bieten. Da auch Huberts vertrauliche Mitteilungen nicht der Rede wert sind, geht alles mit rechten Dingen zu, und das Gleichgewicht ist wiederhergestellt.

In der Mansarde kann ich zeichnen oder malen und, wenn mir danach zumute ist, einfach hin und her gehen, eine Gewohnheit, die Hubert nervös machen würde. Ich habe ein einziges Talent mitbekommen, mit dem ich nicht viel anfangen kann. Früher einmal habe ich Bücher illustriert, aber das ist schon lange her. Hubert möchte nicht, daß ich damit Geld verdiene, auch wenn es nicht viel wäre. Besonders seit sich herausgestellt hat, daß Ferdinand nichts mehr von ihm braucht. Ich bin auch ganz froh darüber, daß ich mich nicht an die Anweisungen eines Auftraggebers halten muß und zeichnen darf, was ich selber möchte.

Mein Talent ist sehr begrenzt, aber innerhalb dieser engen Grenzen habe ich es zu einer gewissen Meisterschaft gebracht. Ich habe schon immer gezeichnet und nach der Mittelschule noch zwei Jahre eine Graphikschule besucht. Was ich dort lernen konnte, habe ich erlernt, es war aber in Wirklichkeit nicht sehr wichtig für mich. Ich habe nie etwas anderes gezeichnet als Insekten, Fische, Reptilien und Vögel; zu den Säugetieren und den Menschen bin ich nie vorgestoßen. Blumen könnte ich auch zeichnen, aber sie haben mich nie sehr verlockt.

In den letzten Jahren habe ich mich fast ausschließlich für Vögel interessiert. Ich habe ein bestimmtes Ziel vor Augen, kann mir aber nicht vorstellen, was ich tun sollte, falls ich es jemals erreichen würde. Vielleicht ist das einer der Gründe, warum ich nicht recht weiterkomme. Es ist mein Ziel, einen Vogel zu zeichnen, der nicht der einzige Vogel auf der Welt ist. Ich meine damit, man müßte dies auf den ersten Blick erkennen. Bis heute ist mir das nicht gelungen, und ich zweifle daran, daß es mir je gelingen wird. Manchmal glaube ich, es wäre endlich soweit, aber am nächsten Tag stehe ich vor dem Bild und sehe, der Vogel weiß nicht, daß es außer ihm noch andere seiner Art gibt, und ich nehme das Bild und sperre es in den Schrank. Dort liegen schon ganze Stöße von einsamen Vögeln, Bilder, die außer mir kein Mensch gesehen hat. Nur Hubert kennt einige von ihnen, aber für ihn sind es einfach kleine Kunstwerke, er weiß nicht, daß sie alle mißlungen sind. Es gibt immer wieder einmal einen Hoffnungsschimmer, aber sehr selten. Vor vielen Jahren, als ich mich noch gar nicht auf Vögel festgelegt hatte, gab es einmal einen Star, der aussah, als höre er aus weiter Ferne den Ruf eines zweiten Stars aus den Nachbargärten herüberdringen. Die Art, wie er den Kopf hielt, und die aufgeplusterten Federn deuteten daraufhin. Aber es war nur eine Ahnung, kein Einander-Erkennen. Trotzdem war ich damals sehr glücklich. Dieses Bildchen ging im Krieg verloren.

Ich hatte vor einigen Tagen eine Schwalbe angefangen, aber das schien von Anfang an keine gute Wahl gewesen zu sein. Weil man Schwalben immer in ganzen Schwärmen sieht, bildet man sich ein, sie wären gesellige Vögel. Doch das ist wohl ein Irrtum. Sie fliegen nur aneinander vorbei und haben nichts im Sinn als ihre Beute. Meine Schwalbe jedenfalls schien ganz zufrieden zu sein in ihrer selbstgewählten Einsamkeit, ein dekoratives hübsches Tier, das mit keiner Feder an andere Schwalben dachte. Ich beschäftigte mich zehn Minuten mit ihr, dort eine kleine Änderung der Linie, da ein Farbtupfer. Dann stand ich auf und ging hin und her. Es ist gut, daß die Mansarde über der Küche liegt, so kann ich Hubert nicht stören. Und es ist so wichtig für mich, hin und her gehen zu dürfen, vom Tisch zum Kamin, der hier durchführt, dann zum Kasten, zum Diwan und schließlich zum Fenster. Vom Fenster aus sehe ich die Wand des Nachbarhauses, eine sehr häßliche graue Wand. Das ist gut so, denn sie kann mich nicht ablenken. Meine Finger zucken ein bißchen, das tun sie immer, wenn ich ihnen verbiete zu zeichnen. Ich schloß die Augen und sah die Schwalbe so vor mir, wie ich sie wollte. Sofort stürzte ich an den Tisch und änderte ihr Auge ein bißchen. Jetzt sah sie zwar herausfordernd aus, geradeso, als werde sie gleich vor freudiger Einsamkeit zerspringen. Eine frechere Schwalbe hat es nie zuvor gegeben, sie schien mich zu verhöhnen. Ihr Auge schrie geradezu: Ich bin die einzige Schwalbe auf der Welt und das Gott sei Dank! – Das regte mich so auf, daß ich das Blatt zerriß und in den Papierkorb warf; dieses kleine Ungeheuer durfte nicht einmal im Schrank überleben.

Wieder war etwas mißglückt und diesmal auf besonders herausfordernde Weise. Ich nahm meine Wanderung wieder auf, und plötzlich wußte ich, daß es nur an mir liegen konnte; ich wollte offenbar nur einsame Vögel zeichnen. Diese Erkenntnis beschäftigte mich lange, sie half mir aber nicht weiter. Schließlich sah ich ein, daß ich heute nichts Neues anfangen durfte, und ging hinunter ins Wohnzimmer.

Hubert saß vor dem Fernsehapparat und sah sich eine Sportsendung an. Er macht sich nicht viel aus Sport, aber diese Sendung läßt er sich selten entgehen. Er sitzt überhaupt zuviel beim Fernsehen, und weil er nicht gern allein sitzt, vergeude auch ich auf diese Weise viel Zeit. Er nimmt mich kaum wahr, redet nicht mit mir, will aber, daß ich im Zimmer bin. Manchmal lese ich dabei, aber das ist schlecht für die Augen, weil es im Zimmer zu dunkel ist, anderseits ist auch das Fernsehen für die Augen schlecht. Im Grund ist alles, was wir tun, für irgend etwas schlecht. Gesund wäre es schließlich nur noch, tot zu sein, wenn man allen Ratschlägen folgen wollte.

Wir saßen also bis elf Uhr, und ich erinnere mich nicht daran, irgend etwas gesehen zu haben. Dabei mußte ich doch gesehen haben, denn ich hielt die ganze Zeit über die Augen offen und auf den Bildschirm gerichtet. Wo sind die Stunden, Tage, Monate und Jahre, die mir auf diese oder ähnliche Weise abhanden gekommen sind? Die Vorstellung, so viele Dinge zu wissen, an die ich mich nicht erinnern kann, ist unheimlich. Man sitzt gleichsam auf einer friedlichen Wiese und ahnt nicht, daß jeden Augenblick ein wildes Tier hinter einem Busch hervorspringen kann. Ich mag Überraschungen nicht.

MONTAG

Immer gegen neun Uhr kommt die Post. Sie bringt nur Reklamen oder Zeitschriften, die ich in einer schwachen Stunde abonniert habe. Die ganze Geschäftspost und alle Rechnungen gehen an Huberts Kanzlei. Natürlich könnten dort auch Briefe eintreffen, die ich nie zu Gesicht bekommen würde. Ich glaube aber nicht, daß Hubert jemals Privatpost bekommt. Er hat keine Verwandten mehr, außer einem Onkel in Triest, der ein sehr alter Herr ist und uns nur zu Weihnachten eine Karte schreibt. Und Huberts Bekannte leben alle hier in der Stadt und können ihn ja anrufen. Nein, ich kann mir nicht vorstellen, das irgend jemand einen Brief an Hubert schreibt.

Ich jedenfalls bekomme niemals Post. Meine einzige Verwandte, eine Schwester meiner Mutter, lebt in einem Kloster in Tirol. Ich weiß nicht, ob sie noch lebt, ich habe nie wieder von ihr gehört. Vielleicht ist ihr Orden so streng, daß sie keine Verbindung mit der Außenwelt aufnehmen darf. Vielleicht betet sie manchmal für mich. Der Gedanke ist sehr sonderbar und rührend. Vielleicht hat sie einfach vergessen, daß es mich gibt.

An diesem Montagmorgen kam aber ein Brief für mich. Ein dicker gelber Umschlag, die Adresse in Druckbuchstaben geschrieben. Ein Absender war nicht angegeben. Ich ging damit in die Küche und wunderte mich. Wie die Katze ging ich um den heißen Brei herum.

Endlich schnitt ich den Umschlag auf; ein paar vergilbte Seiten aus einem Schulheft fielen heraus, eng beschrieben mit einer Schrift, die ich sofort wiedererkannte. Es war nämlich meine eigene Schrift, das heißt: die Schrift einer jungen Person, die ich einmal gewesen war. Ich erkannte nicht nur die Schrift, ich wußte wirklich sofort, was da vor mir lag, wenn ich es auch vor ungefähr siebzehn Jahren zuletzt gesehen hatte. Ich spürte nichts als Widerwillen und jenen Schock, den mir unvorhergesehene Ereignisse immer versetzen. Ich steckte die Papiere zurück in den Umschlag und trug sie in die Mansarde. Dort versteckte ich sie in der Tischlade unter Zeichenpapier. Es ist sonst nicht meine Art, Dinge zu verstecken. Aber das hier gehörte versteckt, auch wenn es nichts Verwerfliches oder Ehrenrühriges enthielt, nur ein Relikt war aus der Vergangenheit, an die ich nicht erinnert werden will.

Dann ging ich wieder hinunter in die Küche, fest entschlossen, mein System nicht zu durchbrechen: Dinge und Gedanken, die mein Mansardenleben betreffen, haben nicht in das übrige Haus einzudringen. Ich bin sonst nicht sehr ordentlich, aber daran halte ich mich immer.

Ich nahm meine Arbeit wieder auf, eine Arbeit, die mir plötzlich ungeheuer wichtig erschien. Ja, ich klammerte mich fest an meinen großen Kochlöffel und konzentrierte mich ganz auf mein Vorhaben, einen Nußstrudel zu backen. Das nahm mich ziemlich lange in Anspruch, denn ein anständiger Nußstrudel braucht seine Zeit.

Mittags kam Hubert heim, und wir setzten uns zum Essen. Ich hatte noch immer ein etwas betäubtes Gefühl, so als hätte man mich über den Kopf geschlagen. Hubert merkte nichts, weil er sich sofort in die Zeitung vertiefte und weil wir beim Essen überhaupt wenig reden. Nach dem Zeitunglesen legte sich Hubert zwanzig Minuten auf die Couch im Wohnzimmer, und ich machte mich über die Küche her und brachte sie in Ordnung. Das muß ich immer sofort tun, weil ich diese Arbeit besonders verabscheue und deshalb hinter mich bringen muß.

Nachdem Hubert wieder in die Kanzlei gegangen war, sah ich mir die Zeitung an, das heißt: ich tat, als läse ich sie. Was ich wirklich in dieser Zeit tat, weiß ich nicht.

Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.