8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Mehr erfahren.

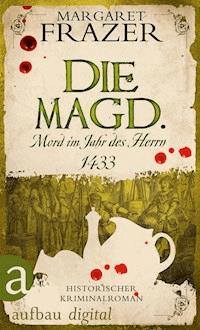

- Herausgeber: Aufbau digital

- Kategorie: Krimi

- Serie: Schwester Frevisse ermittelt

- Sprache: Deutsch

Mord hinter Klostermauern.

Als die Novizin Thomasine ihr Gelübde ablegt, trifft ihre Großtante zu einem Besuch ein. Selbst von den Schwestern wird die adelige Dame wegen ihres Auftretens gehasst. Immer wieder hat sie gedroht, Thomasine aus dem Kloster zu holen und zu verheiraten. Wenig später ist die Adelige tot - vergiftet. Und Schwester Frevisse hat ihren ersten Fall ...

Eine unvergleichliche Detektivin - Schwester Frevisse, die Miss Marple des Mittelalters.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 397

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Über Margaret Frazer

Margaret Frazer lebt mit ihren vier Katzen und viel zu vielen Büchern in der Nähe von Minneapolis, Minnesota. In den USA hat sie sich mit ihrer Serie um Schwester Frevisse über viele Jahre ein Millionenpublikum erschrieben.

Anke Grube hat Anglistik, Literaturwissenschaft und Geschichte studiert und ist sie seit 1989 freiberuflich als Literaturübersetzerin tätig.

Informationen zum Buch

Mord hinter Klostermauern.

Als die Novizin Thomasine ihr Gelübde ablegt, trifft ihre Großtante zu einem Besuch ein. Selbst von den Schwestern wird die adelige Dame wegen ihres Auftretens gehasst. Immer wieder hat sie gedroht, Thomasine aus dem Kloster zu holen und zu verheiraten. Wenig später ist die Adelige tot – vergiftet. Und Schwester Frevisse hat ihren ersten Fall.

Eine unvergleichliche Detektivin – Schwester Frevisse, die Miss Marple des Mittelalters.

ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE

Einmal im Monat informieren wir Sie über

die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:

https://www.facebook.com/aufbau.verlag

Registrieren Sie sich jetzt unter:

http://www.aufbau-verlag.de/newsletter

Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir

jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!

Margaret Frazer

Die Novizin

Mord im Jahr des Herrn 1431

Historischer Kriminalroman

Aus dem Amerikanischen von Anke Grube

Inhaltsübersicht

Über Margaret Frazer

Informationen zum Buch

Newsletter

Die Novizin

Glossar

Impressum

Help us, Seinte Frideswyde!

A man woot litel what him shal bityde.

Geoffrey Chaucer

Hilf uns, Sankt Frideswide!

Wenig weiß der Mensch,

was das Schicksal bringen mag.

Mitte September im Jahre des Herrn 1431 war das Wetter strahlend schön. Es war warm und trocken, und der Herbst begann sich anzukündigen. Auf den Feldern hinter den Mauern des Klosters St. Frideswide wurde unter dem klaren Himmel die Ernte eingebracht. Seit Mitte Juli hatte es genug Regen und Sonne gegeben, um das Korn zur vollen Reife zu bringen. Jetzt lag der größte Teil in goldenen Garben hinter den Schnittern oder war bereits in Hocken zum Trocknen aufgestellt.

Den ganzen Monat über hatte man die Rufe der Männer und Frauen auf den Feldern, das Geschrei der Kinder, die die Vögel verscheuchten, und das Rumpeln der Wagen, die die Ernte heimbrachten, hören können.

Aber nichts von der Hast und dem Lärm der Ernte drang durch die Mauern von St. Frideswide. Hier herrschte, wie fast immer, eine gemessene Ruhe. Das einzige, was gelegentlich zu hören war, war das Rascheln von Röcken, die über den Steinboden glitten, und der gedämpfte Schritt weicher Ledersohlen auf der Treppe; selten hörte man eine Stimme, und wenn, dann nur kurz und flüsternd. Denn hier galt das Schweigegebot, außer während der Stunde der Erholung und den festgelegten Stunden des Chorgebets, das in der Kirche gesungen wurde.

Hier herrschte benediktinischer Friede, dachte Thomasine, die auf der Treppe zum Empfangszimmer der Priorin stehengeblieben war, um aus dem schmalen Fenster hinauszusehen, einen Teller mit noch ofenwarmen Honigkuchen in der Hand. Ihr war befohlen worden, sich mit den Kuchen zu beeilen, sie seien für einen wichtigen Gast bestimmt. Aber sie konnte es nicht über sich bringen, diese Aussicht, die sich ihr durch das Fenster hindurch bot, zu ignorieren und ihren Blick auf die cremefarbenen Klostermauern zu richten. Das kleine Fenster umrahmte eine Szenerie mit stoppeligen, von Garben übersäten Feldern und durch die Entfernung klein wirkenden Gestalten, die sich über ihre Arbeit beugten. Dahinter lag der grüne Rand des Waldes, und über allem ruhte das Madonnenblau des Himmels; alles war so fein gezeichnet und schien so fern wie eine Miniaturmalerei für das Gebetbuch einer Dame, naturgetreu und wundervoll anzusehen.

Und bald würde das hier weit außerhalb ihrer Reichweite sein.

Jugend, schnelles Wachstum und viele Kinderkrankheiten hatten aus Thomasine eine schlanke, feingliedrige Frau gemacht, die außerordentlich fromm war und Nonne werden wollte, noch bevor der Herbst zu Ende war. In etwas mehr als zwei Wochen, am St. Michaelistag, würde sie endlich vor dem Altar niederknien und ihre letzten Gelübde ablegen. Sie war siebzehn und hatte fast neun Jahre darauf gewartet, dass ihr der kostbare schwarze Schleier verliehen wurde und sie den Rest ihrer irdischen Tage sicher hinter Klostermauern verbringen konnte.

An jedem Tag, der zwischen ihr und der Sicherheit lag, hatte Thomasine sich immer fester an diese Gewissheit geklammert, und jetzt beugte sie sich mit einem tiefen Seufzer der Befriedigung vor und sah auf den kleinen Obstgarten des Klosters hinunter, der direkt unterhalb der Mauer lag. Apfel- und Kirschbäume, der Last ihrer Früchte beraubt, aber staubig und müde vom Tragen, warteten auf den Herbst, der ihnen auch noch die Blätter nehmen würde. Oh, wie bittersüß ein Leben als Apfelbaum wäre! dachte Thomasine. Sie hätte, auch wenn man ihr tausend Schillinge gegeben hätte, nicht sagen können, warum sie das Leben eines Apfelbaumes ausgerechnet für bittersüß hielt, aber es schien ihr eine angenehme, geradezu spirituelle Vorstellung zu sein. Bald würde auch sie, wie der Apfelbaum, für immer in St. Frideswide Wurzeln schlagen können.

Und während dessen wurden die Kuchen auf dem Teller in ihrer Hand kalt, wie ihr der praktischere Teil ihres Verstandes jetzt sagte.

Ein vertrautes Schuldgefühl überkam sie. Während sie hier stand und gaffte, verstieß sie gegen das grundlegendste aller Gelübde: den Gehorsam. Mit einem reuigen Stirnrunzeln eilte sie die letzten Stufen hinauf.

Vor Priorin Ediths Tür blieb sie unwillkürlich wieder stehen. Ihre Hand hatte gerade anklopfen wollen, aber der Klang von Stimmen im Raum dahinter ließ sie innehalten. Die Stimme von Schwester Frevisse kannte sie – kräftig und ganz anders als Priorin Ediths altersschwache, murmelnde Stimme, die ihr antwortete. Das war ihr vertraut, wie ihr alles in St. Frideswide, gottlob, vertraut war. Es war die Antwort der tiefen und amüsierten Männerstimme, die ihre Hand erstarren ließ. In dem knappen Jahr, das sie in St. Frideswide verbracht hatte, waren Männerstimmen ihr fremd geworden. Sie hatten keinen Platz im Kloster, wo sogar die Stimmen von Frauen der Ordensregel gemäß nur selten erklingen sollten. Ihr war gesagt worden, wer der Gast war, aber das hatte sie nicht ausreichend darauf vorbereitet.

Ihre ausgestreckte Hand zog sich von der Tür zurück und fuhr statt dessen hoch, um sicherzustellen, dass jedes Haar sicher unter dem schäbigen weißen Schleier steckte und nicht zu sehen war. Dann zupfte sie an ihrem verblichenen Gewand, um sicherzustellen, dass es lose genug um sie herumhing und unter seiner Schäbigkeit auch nicht die leiseste Andeutung ihrer Gestalt zu erkennen war. Obwohl ihre Schwester und ihr Schwager sie reich ausgestattet hatten, als sie nach St. Frideswide gegangen war, hatte Thomasine sich entschieden, ihre guten Kleider gegen die abgetragensten Ordensgewänder einzutauschen, die in den Truhen der Nonnen zu finden waren. Sie war fest entschlossen zu beweisen, dass sie würdig war, und hatte trotz der Enttäuschung ihrer Schwester und dem Verdacht, dass die Priorin mit diesem Entschluss nicht vollständig einverstanden war, an der Gewohnheit der Armut festgehalten. Mittlerweile bereitete es ihr wirklich Unbehagen, etwas zu tragen, das auch nur im Entferntesten kostbar war.

Als Thomasine sicher war, dass mit ihrer äußeren Erscheinung alles stimmte und sie ausreichend reizlos aussah, klopfte sie leise an die Tür.

Zu leise. Schwester Frevisse sprach weiter. Ihre Worte waren nicht zu verstehen, aber ihre Stimme klang kräftig und selbstsicher, was wenig dazu beitrug, Thomasines Widerstreben zu mildern. Bevor sie nach St. Frideswide gekommen war, hatte sie angenommen, dass es keine Unterschiede zwischen den Nonnen geben würde, dass die Gelübde und ein gemeinsam verbrachtes Leben sie irgendwie alle gleich machen würden. Sie war ganz verstört gewesen, als sie entdeckt hatte, dass trotz des Verschmelzens in einem Meer schwarzer Gewänder und Schleier, die Gesichter eingerahmt von dem weißen Nonnenschleier, alle immer noch Individuen waren. Besonders Schwester Frevisse.

Von Anfang an hatte sie sich in Schwester Frevisses Gegenwart unbehaglich gefühlt. Die Schlichtheit des Ordensgewandes ließ ihr Alter ungewiss erscheinen, aber ihre Züge waren zu scharf, um sanft zu sein, und die Augen unter den dunklen Brauen zu klug. Sie sahen vieles und schienen alles spöttisch zu kommentieren. Die einzige Nonne, deren Musterung Thomasine als noch unangenehmer empfand, war die Priorin selbst, die trotz ihrer Jahre und ihrer Altersschwäche mehr von Thomasine zu sehen schien, als sie gegenwärtig preisgeben wollte.

Wieder antwortete die Männerstimme Schwester Frevisse. Thomasines Hand zitterte. Aber der Gehorsam bedrängte sie immer noch, und die Kuchen kühlten immer noch in ihren Händen ab. Sie klopfte noch einmal, diesmal etwas bestimmter.

Priorin Ediths schwacher Segen antwortete ihr. »Benedicte.«

Thomasine hielt die Kuchen wie einen Schild vor sich, öffnete die Tür und trat ein.

St. Frideswide war nicht arm, aber auch nicht reich. Das Empfangszimmer der Priorin wirkte nur im Kontrast zum Rest des Klosters weniger kahl. Zu den Pflichten der Priorin gehörte der Empfang wichtiger Gäste und die Erledigung solcher Klostergeschäfte, die nicht bei der täglichen Versammlung der Nonnen im Kapitelsaal geregelt werden konnten oder die bedauerlicherweise die Anwesenheit von Männern im Kloster erforderlich machten. Zur Wahrung der Würde von St. Frideswide hatte das Empfangszimmer den Luxus eines Kamins, und die drei hohen, schmalen Fenster, die auf den Klosterhof hinausgingen, waren mit richtigem Glas versehen. Bunte, bestickte Kissen lagen auf dem Fenstersitz, und ein Fransenteppich, der in einem spanischen Muster gewebt war, bedeckte den Tisch, auf dem ein silberner Wasserkrug und eine Silberschale standen. Da Priorin Edith seit zweiunddreißig Jahren Priorin war – sie hatte das Amt im selben Jahr angetreten, in dem der Herzog von Lancaster Richard II. zur Abdankung gezwungen und sich selbst als König Heinrich IV. auf den Thron gesetzt hatte –, hatten sich auch Dinge eingeschlichen, die ihr persönlich gehörten, wie zum Beispiel ihr Stickrahmen und der schlanke, elegante, alte Windhund, der zusammengerollt in seinem Korb vor dem Kamin lag.

Als einzige Novizin des Klosters wurde Thomasine oft losgeschickt, um dies und das zu holen oder irgendwohin zu bringen. Der Empfangsraum der Priorin war ihr zu vertraut, um ihre Aufmerksamkeit zu erregen, und sie blieb korrekt mit gesenktem Kopf einen Schritt hinter der Tür stehen und wartete darauf, begrüßt zu werden. Dennoch konnte sie, wo sie schon mal da war, dem Drang nicht widerstehen, seitlich um den vorgeschwungenen Rand ihres Schleiers herumzuspähen und einen vorsichtigen Blick auf den Mann zu werfen, der keine fünf Schritte von ihr entfernt auf dem Fenstersims saß.

Natürlich hatte sie kein Interesse an Männern als Männer. Wenn irgend möglich, nahm sie sie einfach gar nicht zur Kenntnis. Aber jener Mann, der heute zu Besuch gekommen war, war ein wichtiger Mann. Die Bestellung des Honigkuchens war von der Nachricht begleitet worden, dass es Thomas Chaucer war, der heute nach St. Frideswide gekommen war, und sogar Thomasine in ihrer entschlossenen Weltfremdheit wusste, wer Thomas Chaucer war. Er war ein so häufiges Gesprächsthema in Oxfordshire wie das Wetter. Man sprach darüber, wer er war, und vor allem auch darüber, wie er zu einer solchen Berühmtheit geworden war. Sein Vater war gleichzeitig Dichter und Zollbeamter gewesen, seine Mutter war die Tochter eines sehr unbedeutenden Ritters, aber Thomas Chaucer, so behaupteten jedenfalls beharrlich die Gerüchte, war einer der reichsten und mächtigsten Bürger von England. So mächtig, dass er nach eigenem Willen seinen Abschied vom königlichen Rat nehmen konnte, obwohl er gebeten worden war, im Amt zu bleiben. So reich, so wurde gemunkelt, dass sein Cousin, Kardinal Beaufort, der Bischof von Winchester, der mit Wolle handelte und sich durchaus etwas auf seinen Besitz einbildete, nur zu gern seinen Rat einholte.

So war es leicht verwirrend, ihn so ungezwungen in Priorin Ediths vertrautem Empfangszimmer sitzen zu sehen. Er unterschied sich kaum von Thomasines Erinnerung an ihren Vater: ein Herr mittleren Alters mit ergrautem Haar und angenehmem Gesicht, sonnengebräunt, ein paar Falten um die Augen herum und auf der Stirn, gekleidet in ein langärmeliges, weites Wams aus grüner Wolle, das bis zu den Knien reichte und vorne und hinten geschlitzt war, um das Reiten zu erleichtern. Die Ärmel und der Stehkragen hatten einen Besatz aus Schurwolle, und seinen Hut, an dem eine lange, wehende Feder befestigt war, hatte er aus Respekt vor Priorin Edith und der Hitze des Tages zur Seite gelegt. An beiden Händen trug er einen großen Ring, aber keine Goldketten oder andere Juwelen, und seine hohen Reitstiefel waren eben Stiefel, soweit Thomasine das sagen konnte, der Korduanleder kein Begriff war und die nicht wusste, wieviel Mühe es gekostet haben mochte, die Stiefel so geschickt seinem Bein anzupassen.

Sie sah enttäuscht aus und war es auch, ohne es sich selbst gegenüber einzugestehen, während er sie überhaupt nicht ansah, sondern weiterhin konzentriert und höflich Priorin Edith zuhörte, die mit ihrer alten, sorgenvollen, aber beharrlichen Stimme sagte: »Ich habe immer Angst gehabt, dass man ihn in Seide kleiden würde, obwohl er noch zu jung dafür ist. Junge Menschen, sogar Prinzen, müssen warm angezogen sein, wisst Ihr. Ihr seid sicher, dass er gute wollene Unterhemden sein eigen nennt?«

»Ich habe die Aufstellung des königlichen Inventars gesehen und mich selbst im Kronrat an der Diskussion über die Kleidung Seiner Gnaden beteiligt«, sagte Chaucer in beruhigendem und gutgelauntem Ton. »Er besitzt einen reichen Vorrat an Wollhemden, und er trägt sie auch. Und er ist ein kräftiger Junge. Er ist jetzt neun Jahre alt, aber man könnte ihn leicht für zwölf halten. Und er ist meines Wissens noch keinen einzigen Tag krank gewesen, nicht, seit er ein Säugling war und unter Koliken litt.«

Priorin Edith nickte. »Die Hauptsache ist, dass ihn das Wachstum nicht schwächt, Gott segne Seine Gnaden. Das ist immer eine Gefahr bei den Jungen, dass sie ihre Kraft verlieren, wenn sie größer werden.«

Sie nickte weiter, als würde sie sich selbst beipflichten, aber ihr Blick begann zu verschwimmen.

Thomasine wurde verlegen, als ihr klar wurde, dass ihre Priorin hier und jetzt, vor Meister Chaucers Augen, eingeschlafen war. Jeder in St. Frideswide wusste, dass Priorin Edith in ihrem neunundsiebzigsten Lebensjahr stand, ein sagenhaftes Alter, und deshalb fast immer und überall einnickte.

»Immer eine Gefahr«, murmelte sie. »Ich erinnere mich an meinen Bruder, als er noch klein war …«

Aber das Alter war stärker als die Erinnerung. Ihre Lider flatterten kurz und sanken dann herab, ihre Stimme wurde leiser. Das langsame Nicken ließ nach, ihr Kinn versank in den Falten des Nonnenschleiers unter ihrer Kehle, und Stille erfüllte den Raum, bis wenig später ein tiefer Atemzug zu vernehmen war, der tief unten aus ihrer Kehle kam und fast einem Schnarchen gleichkam.

Thomasine wagte sich nicht zu rühren. Sie konnte nur verlegen dastehen, den gequälten Blick auf ihre Priorin gerichtet, bis Master Chaucer sich zurücklehnte, behaglich die Beine ausstreckte und meinte, die Stimme warm vor Belustigung: »Es ist ein Segen, so leicht einschlafen zu können.«

»Sie hat Gottes Segen verdient. Sie ist eine gute, freundliche Frau.« Schwester Frevisse, die hinter Priorin Ediths Stuhl stand, lächelte Meister Chaucer an, ein so ungezwungenes und vertrauliches Lächeln, dass Thomasine schockiert war und nicht verhindern konnte, dass sich ihre Bestürzung in ihren Gesichtszügen spiegelte. Schwester Frevisse sah in ihre Richtung, fing den Blick auf und erklärte mit einem Anflug von Schärfe: »Du kannst die Kuchen auf den Tisch stellen, Thomasine. Und dann musst du natürlich bleiben, damit alles seine Ordnung hat zwischen Meister Chaucer und mir.«

Thomasine, die wieder den Fußboden ansah, gehorchte, setzte die Kuchenplatte auf dem spanischen Tuch ab und trat zurück, den Blick immer noch gesenkt. Sie faltete die Hände so vor sich, dass sie in ihren Ärmeln verschwanden, und war tief gekränkt, als sie Schwester Frevisses Erklärung hörte: »Thomasine ist ein wenig zu gewissenhaft, wie es einer Novizin nur zur Ehre gereicht. Sie wird bald ihre letzten Gelübde ablegen.«

Zu Thomasines Entsetzen wandte Meister Chaucer seine Aufmerksamkeit ihr zu. Mit seiner ruhigen, freundlichen Stimme fragte er: »Gefällt dir das Leben im Kloster, mein Kind?«

Erschrocken stellte Thomasine fest, dass sie – angezogen von Meister Chaucers Stimme – unwillkürlich den Kopf gehoben hatte und ihm nun direkt in die Augen sah. Sie fing sich, richtete den Blick hastig wieder auf ihre Zehen und sagte: »Sehr gut, wenn es Euch beliebt, Meister Chaucer.«

»Und wann wirst du die Gelübde ablegen?«

»Am Michaelistag, wenn es Euch beliebt.«

»Wenn es Gott beliebt«, korrigierte Chaucer milde.

Thomasine spürte, wie scharlachrote Röte ihre Wangen überzog, und senkte den Kopf so tief, dass sie sich wie eine Schildkröte in ihr Gewand zurückzog. Sie wusste nicht, wie sie ihm antworten sollte, und ob sie es überhaupt sollte. Er musste doch wissen, dass unnötige Unterhaltungen ihr verboten waren. Oder war es jetzt notwendig, etwas zu sagen, um ihm zu beweisen, dass sie sehr gut wusste, dass alles nach dem Willen Gottes geschah, dass sie nur hatte höflich sein wollen? Oder wäre das eine hochmütige Zurschaustellung ihres Wissens gewesen? Tränen hilfloser Verwirrung traten ihr in die Augen, und alles wurde nur noch schlimmer durch die Furcht, dass er das Wort noch einmal an sie richten konnte.

Schwester Frevisse kam ihr, ohne viel Aufhebens zu machen, zur Hilfe. »Es sollte Gott doch wohl gefallen, eine Braut wie Thomasine zu nehmen. Sie hat eine wahre Berufung für unser Leben bewiesen. Es fällt ihr nur schwer, mit Männern zu sprechen. Und so sollte es ja auch sein.«

Vor Überraschung und Dankbarkeit versiegten Thomasines Tränen, und sie sah wieder auf, bereit, sich dem zu stellen, was als Nächstes kommen mochte. Aber die Aufmerksamkeit der beiden hatte sich so schnell von ihr abgewandt, wie sie auf sie gefallen war, und sie war wieder bloße Zuschauerin.

»Und du, Frevisse«, fragte Meister Chaucer. »Wie geht es dir? Das Amt der Schwester Hospitalaria hattest du, als ich das letzte Mal hier war, noch nicht inne.«

Thomasine wunderte sich über die Vertraulichkeit seines Tons, aber Schwester Frevisse antwortete ebenso ungezwungen. »Es wurde mir am letzten Quartalstag verliehen, als wir die Ämter getauscht haben. Jetzt, wo ich mich um Gäste kümmere, verbringe ich weniger Zeit im Kloster und habe mehr mit der Außenwelt zu tun, aber momentan gefällt mir das ganz gut. Sonst ist alles wie immer, eingeschlossen die Tatsache, dass ich sehr froh bin, dich wiederzusehen. Vermisst du deinen Platz im königlichen Rat bereits?«

»Mathilda ruft mir tagtäglich in Erinnerung, wie sehr mein Entschluss mich in den Augen edler Männer herabsetzt, aber sonst trauere ich eigentlich nicht sehr darum.«

»Arme Mathilda.«

Thomasine war schockiert über die offensichtliche Vertrautheit zwischen ihnen, und ihr Rückgrat versteifte sich noch mehr, als sie das Lachen in Schwester Frevisses Stimme hörte. Sie hielt noch immer entschlossen den Blick gesenkt und war überzeugt, sich nicht gerührt zu haben, aber Schwester Frevisse mit ihrer beunruhigenden Gabe, stets genau zu wissen, was andere Leute dachten, sagte, immer noch amüsiert: »Das ist schon in Ordnung, Thomasine. Meister Chaucers Gemahlin ist meine Tante, und ich habe acht Jahre meiner Kindheit in ihrem Haus verbracht. Wir sind verwandt und kennen uns schon so lange, wie du lebst. Wir haben nur gelacht, weil wir beide wissen, dass bei meiner armen Tante Mathilda die Wertschätzung edler Männer fast so hoch rangiert wie ihre Hoffnung auf Erlösung.«

»›Armer Meister Chaucer‹ trifft es eher«, sagte Meister Chaucer trocken. »Deine Tante Mathilda hat eine ausgesprochene Begabung dafür, im ganzen Haus trübe Stimmung zu verbreiten, wenn sie selbst unglücklich ist.«

»Aber jetzt, wo Alice mit Suffolk verheiratet ist, ist sie doch gewiss etwas zufriedener?«

»Da sie jetzt einen Grafen als Schwiegersohn hat und hoffen kann, adelige Enkelkinder zu bekommen, hat sie mir sogar fast auch die letzte Enttäuschung vergeben, die ich ihr bereitet habe.«

»Du hast dich doch nicht schon wieder von einem Ritterschlag freigekauft?«

Chaucer zwinkerte ihr mit vorgetäuschter Schläue zu. »Vielleicht von einem noch höheren Titel.«

Schwester Frevisse schüttelte den Kopf. »Dann muss sogar ich an dir verzweifeln.«

Aber sie klang nicht sehr verzweifelt, und Chaucer lachte leise.

»Mein Platz in der Welt würde sich kaum ändern, wenn ich einen Titel bekäme. Ich würde mir schlicht nur noch mehr Pflichten aufladen, und meine Steuern würden steigen, und das wäre ein idiotischer Preis für einen schönen Namen. Außerdem könnte es bedeuten, dass ich wieder zusehen muss, wie Winchester und Gloucester sich im Rat zum Narren machen. Davon hatte ich schon genug, vielen Dank. Und jetzt, wo Winchester noch eine Zeitlang in der Normandie festsitzt, regiert Gloucester tatsächlich mit einem gewissen Maß von Verstand.«

»Aber wohl nicht mit allzu viel?«

»Er kann nicht gebrauchen, was er nicht hat, und ›Verstand‹ steht ganz oben auf seiner Liste von Unzulänglichkeiten.«

Schwester Frevisse hielt sich die Hand vor den Mund, um den leisen Anfang eines Lachens zu unterdrücken, und warf einen Blick auf die schlafende Priorin, bevor sie ruhig sagte: »Es ist schön, wieder mit dir zu reden, auch wenn es nur kurz ist. Vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist.«

»Es ist mir eher ein Vergnügen als eine Pflicht.« Meister Chaucer neigte den Kopf in höfischer Manier, warf einen Seitenblick auf Thomasine und fügte hinzu: »Ich hoffe, wir haben nicht wieder jemanden beleidigt.«

Thomasine, fasziniert von ihrer lässigen Plauderei, stellte fest, dass sie gierig zugehört hatte. Jetzt machte ihr nicht nur ihr Gewissen, sondern auch Chaucers Belustigung schwer zu schaffen, und sie senkte erneut den Blick, als Schwester Frevisse mit einiger Schärfe sagte: »Ich habe Priorin Ediths Erlaubnis, mit Meister Chaucer zu sprechen. Sie weiß, wie wir zueinander stehen, und findet nichts Übles dabei. Nimm es dir also nicht so sehr zu Herzen.«

Thomasine schluckte fest, trotz ihrer zusammengeschnürten Kehle, und flüsterte: »Ja, Ehrwürdige Mutter.«

Mit leichter Belustigung in der Stimme bemerkte Meister Chaucer: »Sowohl im Himmel als auch auf Erden herrscht großer Jubel, wenn ein Heiliger seinem irdischen Leib entrinnt: Im Himmel, weil eine Seele über den Teufel triumphiert hat – und auf Erden, weil ein Heiliger im täglichen Zusammenleben so unausstehlich ist.«

Schwester Frevisse sah zu Thomasine hinüber, und das Mitgefühl, das in ihrer Stimme mitklang, spiegelte sich auch in ihrem Gesicht, als sie fast sanft sagte: »Setz dich hin, Thomasine.«

Thomasine, die leicht müde wurde, setzte sich dankbar auf einen Hocker neben dem Tisch, aber ihr Unmut blieb.

Schwester Frevisse wandte sich wieder Meister Chaucer zu. »Wir sind dir sehr dankbar für dein Geschenk. Blaue Seide ist genau das, was wir für Vater Henrys neues Messgewand brauchen.«

»Soweit ich gehört habe, wird in ein paar Monaten weiße Seide von derselben Qualität zu haben sein, wenn ihr die auch brauchen könnt.«

»Fern sei es von mir, zu sagen, wir würden keine weiße Seide brauchen!« erwiderte Frevisse. »Schwester Perpetua hat ein neues Weinrebenmuster, das wir darauf sticken könnten …« Sie hielt inne und hob den Kopf, als wachsender Lärm aus dem umschlossenen Klosterhof unter dem Fenster drang. »Was ist denn da los?«

Der Lärm verstärkte sich. Es waren das Geklapper zahlreicher Hufe auf Kopfsteinpflaster und erhobene Stimmen zu hören. Thomasine schoss hoch. Eine Stimme erhob sich über alle anderen, und sie befürchtete, sie erkannt zu haben. Chaucer wandte sich um und sah aus dem Fenster, und Schwester Frevisse durchquerte den Raum und stellte sich neben ihn. Aber Thomasine, die jetzt ganz sicher war, dass sie wusste, wer da kam, kauerte sich auf ihrem Hocker zusammen, als hoffe sie, dass ein Wunder geschehen und ein Busch aus dem Boden wachsen würde, unter dem sie sich verstecken konnte.

Schwester Frevisse spähte aus dem Fenster und äußerte in einem Tonfall, der alles andere als fromm war: »Gott sei uns gnädig.«

Priorin Edith, die ebenso leicht aufwachte wie einnickte, hob den Kopf. »Was ist denn los?«

Schwester Frevisse fuhr mit leicht wehendem Schleier herum und knickste, mit ebenso höflicher wie ausdrucksloser Miene: »Lady Ermentrude Fenner reitet gerade in den Klosterhof ein.«

»Und offenbar bringt sie halb Oxfordshire mit«, fügte Meister Chaucer wenig hilfreich hinzu.

Thomasines Herz sackte ihr in die Sandalen, als sie hörte, dass sich ihre Befürchtungen bestätigt hatten, und sie biss sich auf die Lippen, um jeden Laut zu unterdrücken. Priorin Edith selbst rührte sich bis auf ein leichtes Flattern der Lider nicht, bis sie in mildem Ton erklärte: »Ich kann mich nicht erinnern, dass uns die Ehre des Besuchs der edlen Dame angekündigt worden ist.«

Was typisch war für Lady Ermentrude. Sie schien der Ansicht zu sein, dass die Ehre ihres Kommens die Bürde der Überraschung mehr als wettmachte. Es mochte sogar sein, dass sie das hektische Bereitmachen von Räumen, die Verzweiflungsausbrüche in der Küche und das allgemeine Hin- und Hergerenne, das auf ihr unangekündigtes Eintreffen folgte, genoss.

Priorin Edith fuhr mit der Hand über ihr makelloses Gewand. »Sie wird wie immer wünschen, zuerst mir einen Besuch abzustatten. Ihr müsst sie hierherbringen, nehme ich an. Aber Ihr braucht sie nicht zu hetzen, hört Ihr. Lasst Euch ruhig Zeit, wenn Ihr es wünscht.«

Wohl eher, wenn Lady Ermentrude es wünschte, dachte Thomasine. Aber Schwester Frevisse sagte lediglich: »Ja, Ehrwürdige Mutter«, zögerte dann, als sie ihren Knicks gemacht hatte, und fragte: »Die Küche des Gästehauses …?«

Das Gästehaus war neu und noch kaum erprobt, es war also nicht verwunderlich, dass sich dort alles erst noch einspielen musste. Dennoch wollte ein dummer Zufall, dass sich kurz vor der Ankunft einer bedeutenden Edelfrau, die stets mit großem Gefolge reiste, etwas im Küchenschornstein verschoben hatte. Ein Steinmetz, der das reparieren konnte, würde frühestens in einer Woche kommen können, und bis dahin konnte auf der Herdstelle des Gästehauses nicht gekocht werden.

Priorin Edith machte eine Geste aufrichtigen Bedauerns. »Wir haben keine Wahl. Wir müssen die Klosterküche nehmen. Bevor Ihr Lady Ermentrude begrüßt, solltet Ihr den Köchinnen Bescheid sagen.«

Schwester Frevisse nickte und ging hinaus. Thomasine, die hoffte, sich Schwester Frevisses Abgang anschließen zu können, erhob sich und wollte ihr folgen, aber Priorin Edith sagte, erstaunt über ihr Verhalten: »Bleib, Kind. Das gebietet die Schicklichkeit. Und Lady Ermentrude wird dich sehen wollen, wie immer.«

Thomasine wusste das. Und fürchtete sich davor. Lady Ermentrude war lediglich eine angeheiratete Großtante, aber das war ein schwacher Trost. Ihr erster Ehemann war der Bruder von Thomasines Großvater gewesen. Als er jung starb, heiratete sie wieder in ihre eigene Familie ein, die Fenners, aber mit dem angeborenen Eifer der Fenners, an allem und jedem festzuhalten, das ihnen von Nutzen sein mochte, hatte sie nie das Interesse an der Familie ihres ersten Mannes verloren. Thomasines Vater war in ihrem Haushalt großgeworden – etwas, das sie ihn nie hatte vergessen lassen, und Thomasine und ihre Schwester Isobel hatten ebenfalls ein schreckliches Jahr dort verbracht, um höfische Manieren und die Pflichten einer Dame zu erlernen. Eigentlich wäre es schicklicher gewesen, wenn beide dort geblieben wären, bis eine Heirat für sie arrangiert worden war, aber Thomasines Gesundheitszustand hatte sich verschlechtert. Sie war wieder nach Hause geschickt worden, und nur Isobel war in der Obhut von Lady Ermentrude zurückgeblieben. Jetzt war Isobel seit sechs Jahren Ehefrau, und Thomasine war ins Kloster gegangen, wo sie hoffte, vor der Einmischung von Lady Ermentrude in ihr Leben sicher zu sein.

Aber St. Frideswide lebte von der Barmherzigkeit der Fenners, und von Lady Ermentrudes in letzter Zeit ganz besonders. Ihre Gaben, Nahrungsmittel und Geld, waren immer willkommen, was eine weitere Entschuldigung für sie war, unangemeldet hereinzuplatzen. Keiner ihrer Besuche verging, ohne dass sie Thomasine rüde mit der Frage gekränkt hätte, ob sie inzwischen bereit sei, sich aus diesem langweiligen Gefängnis befreien zu lassen, damit sie ihr einen Ehemann aus guter Familie und voller männlicher Vitalität suchen konnte.

Priorin Edith bat: »Geh zum Fenster, Kind, und erzähl mir, wer diesmal mit ihr gekommen ist.« An Meister Chaucer gewandt, fügte sie hinzu: »Bitte entschuldigt meine unziemliche Neugierde, aber Lady Ermentrudes Besuche …« Sie zögerte und suchte nach einer Erklärung, die gleichermaßen höflich und zutreffend war, und sagte schließlich: »Ihre Besuche bedeuten manchmal eine ziemliche Belastung für uns.«

»Sie hat einmal das Weihnachtsfest mit mir und meiner Gemahlin verbracht«, antwortete Meister Chaucer. Sein Ton machte sehr klar, dass er verstand, was sie nicht ausgesprochen hatte.

Thomasine, die sich sorgsam das Fenster ausgesucht hatte, das am weitesten von ihm entfernt war, berichtete pflichtbewusst: »Ehrwürdige Mutter, sie hat mindestens zehn Bewaffnete bei sich. Und vierzehn oder fünfzehn Vorreiter. Ich sehe fünf Packpferde und zwei Kutschen voller Dienstleute. Und da kommen noch mehr Packpferde.«

»Reitet Lady Ermentrude, oder fährt sie in der Kutsche?«

Es bereitete Thomasine keine Schwierigkeiten, Lady Ermentrude in dem Durcheinander ihres Gepäcks und ihrer Leute ausfindig zu machen. »Sie steigt gerade ab, Ehrwürdige Mutter. Sie ist geritten.«

»Dann fühlt sie sich gut.« Priorin Ediths Stimme verriet eine Spur von Bedauern. Lady Ermentrude genoss auch die kleinste Krankheit so intensiv wie möglich. Dann scheuchte sie ihre Bediensteten und alle anderen durch das Haus, ließ sich heiße Umschläge machen und kühle Getränke und eine Orange bringen, und wenn jemand deswegen nach Bunbury reiten musste, und Kissen und Decken und ihre Hunde, die sich dann auf ihrer Bettdecke tummelten und zankten. Und jemand musste ihr vorlesen, damit sie wach blieb, oder sie in den Schlaf singen. Aber das einzige, was noch schlimmer war als eine kranke Lady Ermentrude, war Lady Ermentrude in robuster Hochform. Sie wollte bis spätabends, wenn alle Christenmenschen längst im Bett sein sollten, unterhalten werden, und dann war sie schon früh auf und spähte in jeden Winkel und jede Ritze des Klosters, als hätte der Bischof sie geschickt, um eine offizielle Durchsuchung durchzuführen.

»Auch Gepäckwagen, oder nur Packpferde?« fragte Priorin Edith. Die Länge eines Besuches konnte manchmal anhand der Anzahl der Truhen und Kästen abgeschätzt werden, die Lady Ermentrude mitbrachte.

»Ja, Ehrwürdige Mutter. Es kommen immer noch welche durchs Tor, aber drei sind schon im Hof.« Priorin Edith konnte einen schwachen Seufzer nicht unterdrücken. »Und zwei Männer mit ihren Hunden«, fügte Thomasine hinzu. »Jagdhunde und Schoßhunde.«

Priorin Edith seufzte wieder. Die Jagdhunde würden in den Hundezwinger kommen, aber die Schoßhunde waren winzige Plagen, die ihrer Herrin fast überallhin folgten, sogar zur Messe in die Kirche. »Und der Papagei?« fragte Priorin Edith. »Hat sie auch den Papagei mitgebracht?«

Thomasine sah sich die Frauen, die aus der ersten Kutsche geklettert kamen, genauer an. »Ich sehe keinen …«, begann sie, erblickte dann etwas noch Schlimmeres, sie hielt inne, sah noch einmal hin, um ganz sicher zu sein, und erklärte dann mit ziemlich hoffnungsloser Stimme: »Sie hat einen Affen mitgebracht.«

Von früheren Gelegenheiten wusste man in St. Frideswide, dass die Affen, die Lady Ermentrude gelegentlich mitbrachte, die diebischsten, lärmendsten, dreckigsten und ärgerlichsten Geschöpfe waren, die sich je innerhalb der Klostermauern aufgehalten hatten. Jeder einzelne der Affen war ein bösartiger, garstiger Diener des Bösen gewesen. Ihre einzige Tugend bestand darin, dass sie selten lange lebten.

»Ein Affe«, wiederholte Priorin Edith. Sie klang, als wäre sie gerade zu hundert Jahren Fegefeuer verurteilt worden.

Meister Chaucers Schultern zuckten, und er musste plötzlich ein Taschentuch aus dem Ärmel ziehen, um sich die Nase zu putzen.

»Ihr habt gut lachen, Meister Chaucer«, rief Priorin Edith streng. »Schließlich wollt Ihr heute nachmittag noch weiterreiten.« Dann fragte sie Thomasine: »Ist Schwester Frevisse schon im Klosterhof?«

In dem bunten Gewühl von Menschen, Wagen und Pferden und dem Gewusel der Klosterbediensteten, die gekommen waren, um die wilde Horde in Gästehallen und Ställe einzuweisen, war die hochgewachsene und schwarzgekleidete Schwester Frevisse unter den braunen und cremefarbenen Livreen von Lady Ermentrudes Dienstleuten und den farbenfroheren Kleidern ihrer Damen leicht auszumachen. Thomasine beobachtete, wie sie zielstrebig durch das Chaos hindurch auf Lady Ermentrude zuging, die in ihrem Gewand aus schimmernder aprikosenfarbener und blauer Seide mit Schleppe, weiten, herabhängenden Ärmeln und einer modischen wattierten Kopfbedeckung, von der ein meterlanger Schleier herabwehte, ebenfalls leicht zu erkennen war.

Wie kommt es, dass sie die Pferde nicht erschreckt? fragte sich Thomasine. Schwester Frevisse, die Lady Ermentrude inzwischen erreicht hatte, grüßte sie mit einer anmutigen Verneigung und richtete ein paar Worte an sie. Lady Ermentrude, die eifrig gestikuliert und jedem im Hof Anweisungen zugeschrieen hatte, verstummte.

»Sie redet gerade mit Lady Ermentrude«, berichtete Thomasine pflichtbewusst.

»Was leicht daran zu erkennen ist, dass die Stimme der Dame plötzlich nicht mehr zu hören ist«, fügte Meister Chaucer hinzu.

»Aber sie sind schon auf dem Weg hierher?« fragte Priorin Edith.

»Jetzt ja.«

»Und der Affe, kommt er mit?«

Thomasine zögerte. Direkt hinter Lady Ermentrude gingen zwei Frauen, von denen eine den langschwänzigen braunen Affen auf der Schulter trug, während die andere sich so weit wie möglich entfernt hielt. Der Affe zerrte an der Haube der einen und stieß ein schrilles Schimpfen aus, offenbar in getreuer Nachahmung seiner Herrin. Beide Frauen machten Anstalten, Lady Ermentrude zu folgen, aber Schwester Frevisse hob die Hand, eine höfliche, aber entschiedene Geste. Thomasine konnte nicht hören, was sie sagte, aber die Frauen nickten, wandten sich ab und folgten dem Strom von Gepäck und Menschen in Richtung Gästehaus.

Meister Chaucer, der sich erhoben und die Szene ebenfalls beobachtet hatte, sagte bewundernd: »Frevisse könnte ganze Armeen kommandieren. Ein Jammer, dass sie eine Frau ist.«

Thomasine musterte ihn stirnrunzelnd und sah zufällig, wie Priorin Ediths Miene sich verfinsterte, was zeigte, wie wenig auch sie von dieser Äußerung hielt. Aber bevor sein schneller Blick Thomasines Missbilligung bemerken konnte, machte sie wieder ein ausdrucksloses Gesicht und sagte: »Der Affe kommt nicht, Ehrwürdige Mutter. Auch keiner der Hunde.«

Priorin Edith stieß einen Seufzer der Erleichterung aus. »Ich hätte sie schon viel früher zur Schwester Hospitalaria machen sollen.« Meister Chaucer wirkte erfreut über dieses Kompliment an seine Nichte, und die Priorin erklärte: »Unsere letzte Schwester Hospitalaria hat einen hysterischen Anfall erlitten, als Lady Ermentrude knapp einen halben Tag da war. Dabei hatte sie uns bei dieser Gelegenheit sogar ausnahmsweise von ihrem Kommen unterrichtet.« Sie schüttelte bedauernd den Kopf. »Schwester Fiacre ist jetzt als Hüterin der Sakristei sehr viel zufriedener. Weder das Altarleinen oder die Kirchengewänder noch die Kerzen und Lampen schreien sie an, ganz gleich, was sie tut oder nicht tut. Es verletzt Schwester Fiacres Gefühle, wenn jemand sie anschreit.« Priorin Edith blickte gedankenverloren ins Leere. Thomasine hoffte, dass sie nicht wieder einnicken würde. »Aber der Affe wird doch nicht in das neue Gästehaus gebracht, oder?«

St. Frideswide hatte jetzt zwei Gästehäuser, die beide innerhalb der Klostermauern lagen. Reisende oder Gäste des Klosters konnten dort eine Nacht oder länger bleiben, wie es die von der Ordensregel geforderte Mildtätigkeit gebot, ohne dass die Nonnen im inneren Klosterbereich in ihrem Frieden gestört wurden. Lediglich Schwester Frevisse in ihrer Eigenschaft als Schwester Hospitalaria hatte tagtäglich mit ihnen zu tun. Reisende von niedrigerem Rang und entbehrliche Dienstboten kamen ins alte Gästehaus, das an der Nordseite des inneren Tores lag und in dem es nur einen einzigen großen Raum gab, in dem jeder schlafen konnte. Das neue Gästehaus auf der Südseite des Tores war aus Stein und besser gebaut, dort gab es einzelne Schlafkammern, die von einer großen Halle abgingen. Sie war für edle Besucher und deren Leibbedienstete bestimmt. Das bedeutete, dass die Mildtätigkeit, die in St. Frideswide geübt wurde, weniger gerecht war als in früheren Zeiten, aber immer noch wurde keiner abgewiesen. Jeder bekam ein Dach über dem Kopf und etwas Warmes in den Magen, und berechnet wurde nur das, was der Gast zahlen wollte, selbst wenn es nichts war.

Aber im Augenblick würden alle, die zufällig vorbeikamen, nur sehr wenig Behaglichkeit vorfinden; Lady Ermentrude und ihr reisendes Gefolge füllten mit rapider Geschwindigkeit beide Gästehäuser gleichzeitig.

»Der Affe und die Schoßhunde werden ins neue Gästehaus gebracht,« erklärte Chaucer.

Priorin Edith murmelte: »Gott helfe unseren schönen sauberen, neuen Fußböden.«

Lady Ermentrude war nicht mehr zu sehen. Thomasine zog sich vom Fenster zurück und fragte zögernd: »Lady Ermentrude wird jeden Augenblick hier sein. Soll ich in die Küche zurückgehen?«

Sie war heute zum Küchendienst eingeteilt, und sicher würde sie dort jetzt mehr denn je gebraucht werden, wo doch so viele Gäste gekommen waren und die Küche des Gästehauses nicht zu gebrauchen war.

Aber Priorin Edith sagte lediglich mit ihrer altersschwachen Stimme: »Sorg dafür, dass das Wasser im Becken sauber und das Handtuch mit der besten Seite nach oben gefaltet ist.«

Also griff Thomasine nach dem Handtuch, das Schwester Frevisse für Meister Chaucer gebracht haben musste. Neu gefaltet und über Thomasines Arm gelegt, zeigte es keine Spuren von Benutzung. Und das Wasser in dem silbernen Krug war noch lauwarm, als sie es in das Silberbecken goss, das auf dem Tisch stand. Thomasine erstickte den feigen Drang, die Flucht zu ergreifen, nahm das Becken mit dem Wasser, stellte sich neben die dicke Holztür und wappnete sich innerlich.

Schon war Lady Ermentrudes schrille Stimme auf der Treppe zu hören, die sich über die Unfähigkeit von Dienstboten, die staubigen Straßen und die Beschwerlichkeit des Reisens bei großer Hitze beschwerte. Wie immer hatte Thomasine ein Gefühl, als bilde sich ein Knoten in ihrem Magen, als sie diese Stimme hörte. Nur mit Anstrengung behielt sie ihr Gesicht unter Kontrolle, als die Tür aufging und Lady Ermentrude mit einem Strudel an Röcken, Schleiern und Lautstärke in den Raum fegte. Sie schenkte Thomasine keine Beachtung, als sie kurz stehenblieb, ihre Hände ins Wasser tunkte und wieder herauszog, sie heftig schüttelte, so dass kleine Tröpfchen flogen, und sie dann mit dem Handtuch trockentupfte, während sie sich im Raum umsah.

Es mochte eine Zeit gegeben haben, in der man ihre Züge als schön hätte bezeichnen können. Die gealterte Haut umspannte ihre zarten Knochen, und man konnte noch immer erahnen, wie prachtvoll die natürliche Farbe ihres Haares gewesen sein mochte. Aber Jahre der Maßlosigkeit, insbesondere die Maßlosigkeit ihrer berüchtigten Wutausbrüche, hatten Falten in ihr Gesicht gegraben, die tiefer waren, als sie hätten sein müssen, und hatten ihren Mund lang und schmal gemacht. Ihre Augen waren zu Knopfaugen geworden, die eifrig spähten und verurteilten. Lady Ermentrudes Kleidung war ebenso wie ihr Auftreten immer noch elegant, aber mittlerweile war aus ihren guten Manieren eine dünne Tünche geworden, die ihre Gier und Selbstsucht kaum mehr überdecken konnte. Und während sie sich jetzt umsah, sagte sie: »Nichts hat sich verändert. Sogar der Hund in seinem Körbchen liegt noch genauso da wie immer. Ihr seid wie Gottes Heilige Kirche, ewig unverändert!«

Es klang, als hielte sie das für eine zweifelhafte Tugend in bezug auf jeden Menschen, und es war klar, dass sie selbst für solch eine Tugend so gut wie gar keine Verwendung hatte. Bevor Priorin Edith antworten konnte, erkannte Lady Ermentrude Meister Chaucer, der noch beim Fenster stand. Sie warf Thomasine das Handtuch ins Gesicht und ging auf ihn zu. Ihr Gesicht hatte sich erhellt. »Meister Chaucer! Was für ein Glück, dass ich Euch hier treffe! Wir können unsere Neuigkeiten über den Hof und die Königin austauschen.«

Meister Chaucer ergriff die plumpe Hand, die ihm so beharrlich unter die Nase gehalten wurde, mit wenig Begeisterung und küsste sie, bevor er kühl antwortete: »Ich habe meinen Dienst bei Hofe schon lange aufgegeben, und alle Neuigkeiten, die ich von Ihrer Gnaden Königin Katharina habe, stammen bestenfalls aus dritter Hand.«

Thomasine bekam die kleine, intensive und sündige Genugtuung zu sehen, wie ihre Großtante ein ganz klein wenig aus der Fassung geriet. Welche Stellung Meister Chaucer bei Hofe auch einnehmen mochte, er war von niedriger Geburt und hätte sich von ihren Aufmerksamkeiten mehr geschmeichelt fühlen sollen, als es offensichtlich der Fall war. Aber das Zusammentreffen mit ihm in diesem Nonnenkloster war ein zu unerwarteter Glücksfall – und er war zu reich und stand ein paar Edelleuten, die von weit höherem Rang waren als sie selbst, viel zu nahe – als dass Lady Ermentrude hätte Anstoß nehmen können. Stattdessen rief sie mit herablassender Vertraulichkeit, die seinen Mangel an Enthusiasmus wettmachen sollte: »Mein lieber Freund! Sie wissen sehr gut, dass ich seit vielen Jahre eine der Hofdamen Ihrer Gnaden bin.« An Priorin Edith gewandt, fügte sie hinzu, als hätte sie das nicht schon bei jedem ihrer Besuche in St. Frideswide zu jeder sich bietenden Gelegenheit erwähnt: »Ich war Hofdame bei Ihrer Gnaden, seit sie den Hof verlassen hat, um ganz zurückgezogen zu leben.«

Sie ließ sich auf dem zweitbesten Stuhl im Raum nieder – Priorin Edith machte keine Anstalten, sich von dem besten zu erheben – und wandte ihre Aufmerksamkeit wieder Meister Chaucer zu. »Vor knapp einer Woche war ich noch bei ihr. Aber ich habe den Dienst der Königin verlassen. Für immer. Wusstet Ihr das – und wisst Ihr, warum ich gegangen bin?« Sie beugte sich vor, ihre Augen glitzerten vor Klatschsucht. »Zu ihr habe ich gesagt, ich würde allmählich mein Alter spüren, und sie gab mir die Erlaubnis zu gehen.«

Ihre beringte Hand schlug gegen ihre in Seide gehüllte Hüfte. »Ha! Ich bin so jung wie eh und je. Aber es wird einen Skandal geben. Und die Klugen werden sich hüten, noch in der Nähe der Mächtigen zu sein, wenn diese fallen.« Lady Ermentrude legte den Kopf zur Seite wie eine schlaue Krähe. »Was für Gerüchte habt Ihr gehört, Meister Chaucer? Ihr wisst doch sicher das ein oder andere?«

»Ich habe weder Gerüchte gehört noch etwas von einem Skandal läuten hören. Und da Ihr sicherlich zu den Klugen zählt, wisst Ihr, wie unklug es ist, mir gegenüber oder sogar unserer guten Ehrwürdigen Mutter gegenüber Andeutungen zu machen, obwohl sie eine Seele von Diskretion ist.«

Seine Stimme klang milde, aber Thomasine konnte die Warnung in seinen Augen lesen. Lady Ermentrude schwieg einen Augenblick, dann holte sie tief Luft und öffnete den Mund, um etwas zu erwidern. Bevor sie etwas sagen konnte, erklärte Priorin Edith, die scheinbar nichts weiter wahrgenommen hatte als eine zwanglose Unterhaltung: »Mylady, ich denke, Ihr habt es versäumt, die Anwesenheit Eurer Nichte wahrzunehmen.«

Sie wies auf Thomasine, und Lady Ermentrude drehte sich um und starrte Thomasine an, als verlange sie zu wissen, wie sie es wagen könne, so lange unbemerkt geblieben zu sein. Thomasine trat einen Schritt vor und setzte Wasserbecken und Tuch auf dem Tisch ab. Sie bemühte sich, das Übelkeit verursachende Zusammenkrampfen ihres Magens zu verbergen, und hielt den Kopf gesenkt, um dem Blick ihrer Großtante auszuweichen.

Aber dem schrillen Befehl, der folgte, konnte sie nicht entgehen. »Thomasine! Komm her, Kind! Lass mich dich ansehen!«

Thomasine kam, wie ihr befohlen worden war, und knickste, nach außen hin ganz Höflichkeit. Aber ihre im Ärmel verborgenen Hände verkrampften sich, und sie hielt sorgsam den Blick gesenkt, um ihre Gefühle nicht zu verraten.

Lady Ermentrude fasste sie am Kinn, zog ihr Gesicht hoch und drehte es erst zur rechten, dann zur linken Seite. Sie musterte Thomasine mit derselben Gründlichkeit, mit der sie ein Pferd begutachtete, das sie kaufen wollte. »Nein, wirklich, ich erkenne dich kaum wieder, selbst jetzt bei näherer Betrachtung nicht. Du bist so weit ins Nonnentum abgesunken, dass du ein richtiger kleiner Wurm geworden bist.«

Sie ließ Thomasines Kinn los. Thomasine trat einen Schritt zurück, damit sie außer Reichweite war, und senkte den Blick wieder auf ihre Füße. »Ja, Tante«, flüsterte sie.

»Pah!« Lady Ermentrudes Widerwille war offensichtlich. »Noch ein bisschen demütiger, und du wirst aufhören zu atmen!« In ihrer Stimme klang eine vertraute Anzüglichkeit mit, als sie hinzufügte: »Aber noch bist du Novizin, und es ist noch nicht zu spät. Es gibt viele gutaussehende und kräftige junge Männer, die du haben könntest. Ich kenne ein halbes Dutzend, die dich nehmen würden, wenn ich es ihnen sage. Und dazu noch zwei oder drei, die zwar nicht mehr ganz jung sind, aber dafür um so reicher, und ich verspreche dir, dass du die Ehe – so oder so – süß wie Honig finden wirst. Wie dem auch sei, ich könnte dich noch vor Weihnachten verheiraten. Meister Chaucer und ich, wir haben eine feine Ehe zwischen deiner Schwester und Sir John gestiftet. Sie wäre jetzt nicht die Frau eines Ritters, wenn wir nicht gewesen wären, und wir könnten dasselbe für dich tun, das garantiere ich dir. Mmh, Meister Chaucer?«

Der junge Sir John Wykeham war Meister Chaucers Mündel gewesen, als Lady Ermentrudes Aufmerksamkeit auf ihn fiel. Da sie damals gerade keine Tochter oder näher verwandte Nichten im heiratsfähigen Alter zur Verfügung gehabt hatte, hatte sie entschieden, dass Isobel sich gut eignen würde, ihn in die Fenner-Familie zu bringen. Da die Ehe auch im Interesse des jungen Sir John lag, hatten sie und Meister Chaucer die Heirat in die Wege geleitet. Der Titel Lord D’Evers war mit Thomasines und Isobels Vater erloschen, da er keine Söhne gehabt hatte, die ihn hätten weitertragen können. Aber das verbleibende Vermögen war erheblich, und da Thomasine sogar damals schon Nonne hatte werden wollen, war nicht damit zu rechnen, dass es geteilt wurde. Es musste nur eine kleinere Summe bereitgestellt werden, die als Mitgift für das Kloster diente. Die Heirat war in jeder praktischen Hinsicht eine hervorragende Verbindung gewesen. Dass sich Isobel und Sir John irgendwann zwischen ihrer ersten Begegnung und der Eheschließung ineinander verliebt hatten, war völlig nebensächlich gewesen, lediglich ein erfreulicher Zufall. Wesentlich wichtiger war die Tatsache, dass das Paar es bislang zuwege gebracht hatte, zwei Söhne und eine Tochter zu produzieren, um das Erbe zu sichern.

Aber der große Erfolg hatte in Lady Ermentrude den Ehrgeiz geweckt, etwas Ähnliches noch einmal zustande zu bringen. Jetzt spornte sie Thomasine an: »Komm, Mädchen! Komm zur Besinnung! Du brauchst nicht den ganzen Besitz deiner Schwester und ihren Nachkommen zu überlassen, indem du dich hinter diesen trostlosen Mauern vergräbst! Komm raus und sichere dir deinen Anteil am Vermögen und an der Welt!«

Thomasine, die nur zu gut wusste, dass es unmöglich war, sich gegen ihre Großtante zur Wehr zu setzen, wenn sie in dieser Stimmung war, und dass diese erst aufhören würde, wenn sie das Spiel satt hatte, neigte den Kopf und sagte mit erzwungener Sanftheit: »Ich danke Euch für Eure Freundlichkeit, Tante, aber ich bin zufrieden mit meinem jetzigen Leben.«

»Unsinn«, begann Lady Ermentrude.

Aber Priorin Ediths leise, alte Stimme schnitt ihr das Wort ab, als hätte sie Lady Ermentrudes grelle Stimme gar nicht gehört. »Thomasine, sag ihr, warum du zufrieden bist.«

Verwirrt sah Thomasine ihre Priorin an. Das Alter hatte Priorin Ediths Augen verblassen lassen, und ihr faltiges Gesicht schien seine Form mehr dem einzwängenden Nonnenschleier als einer in ihrem Fleisch verbliebenen Kraft zu verdanken, aber sie sah Thomasine fest an und befreite sie von ihrer zornigen Hilflosigkeit. »Sag es ihr«, wiederholte Priorin Edith, und Thomasine, zu nervösem Wagemut angespornt, sah von ihr zu Lady Ermentrude hinüber.

Ihre Großtante erwiderte den Blick, die dünnen Augenbrauen hochgezogen, als wüsste sie nicht genau, was geschehen würde. Thomasines Stimme zitterte etwas, aber sie war sich der Worte sicher. »Ich habe meinen Bräutigam erwählt, Großtante, und niemand könnte besser sein als Er. Ich wollte die Braut von Christus werden, seit ich acht Jahre alt bin. Ich werde in weniger als zwei Wochen meine Gelübde ablegen, am Michaelistag, so Gott will, und dann werde ich Gott sei Dank für keinen sterblichen Mann mehr erreichbar sein!« Nach diesen energischen Worten fühlte Thomasine, wie sich ihr Kopf hob, und sie wagte es, ihrer Tante fest in die Augen zu sehen.

Lady Ermentrude richtete sich mit scharfem, missbilligendem Zischen auf, aber bevor sie die Fassung wiedergewinnen und etwas entgegnen konnte, sagte Priorin Edith, der die Möglichkeit, dass Lady Ermentrude sich beleidigt fühlen konnte, scheinbar gar nicht in den Sinn kam: »Vielen Dank, Thomasine. Du hast Pflichten in der Küche zu erfüllen, nicht wahr? Du gehst jetzt besser und widmest dich ihnen. Schwester Frevisse, bitte bietet unseren Gästen von den Kuchen an.«

Das war gleichzeitig eine Entlassung und eine Ablenkung, und Thomasine machte dankbar Gebrauch davon. Sie knickste schnell und hastete zur Tür hinaus. Da sie die Begabung ihrer Großtante für Wutanfälle nur zu gut kannte, verspürte sie nicht den Wunsch, einen mitzuerleben. Als sie die Stufen hinunterfloh, wünschte sie, sie könnte die zwei Wochen bis zum Michaelistag genauso schnell hinter sich bringen wie diese Treppe.

Hinter ihr, im Empfangszimmer der Priorin, sagte Chaucer gedankenverloren: »Was für ein ernstes Lämmchen. Ich halte sie für untauglich, ein Leben außerhalb der Klostermauern zu führen.« Lady Ermentrudes Zorn ignorierte er einfach.

»Noch nie ist mir jemand begegnet, dessen Wunsch, sein Leben Gott zu weihen, intensiver war«, stimmte Priorin Edith zu. »Nie eine inbrünstigere Berufung. Zu intensiv manchmal, denke ich, aber das liegt daran, dass sie noch so jung ist. Sie wird sicher ein Segen für unser Haus sein.« Die Priorin bekreuzigte sich.

Chaucer und Frevisse taten es ihr gleich. Lady Ermentrude ließ sich mehr Zeit damit. Dann herrschte Schweigen, das Lady Ermentrude mit den Worten brach: »Ihr wart noch nicht die Schwester Hospitalaria, als ich das letztemal hier war, nicht wahr, Schwester Frevisse?«