8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Aufbau digital

- Kategorie: Krimi

- Serie: Schwester Frevisse ermittelt

- Sprache: Deutsch

Grausame Morde bereiten Schwester Frevisse Kopfzerbrechen. Im Dorf hat man sofort die Schuldigen zur Hand: fahrende Schauspieler, die einen Streit vom Zaun gebrochen haben. Als auch noch eine Nonne getötet wird, weiß Frevisse, dass sie schnell handeln muss, damit nicht Unschuldige am Galgen landen ...

"Genaue historische Details, klug gezeichnete Charaktere." Publishers Weekly.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 428

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Über Margaret Frazer

Margaret Frazer lebt mit ihren vier Katzen und viel zu vielen Büchern in der Nähe von Minneapolis, Minnesota. In den USA hat sie sich mit ihrer Serie um Schwester Frevisse über viele Jahre ein Millionenpublikum erschrieben.

Anke Grube hat Anglistik, Literaturwissenschaft und Geschichte studiert und ist sie seit 1989 freiberuflich als Literaturübersetzerin tätig.

Informationen zum Buch

Grausame Morde bereiten Schwester Frevisse Kopfzerbrechen. Im Dorf hat man sofort die Schuldigen zur Hand: fahrende Schauspieler, die einen Streit vom Zaun gebrochen haben. Als auch noch eine Nonne getötet wird, weiß Frevisse, dass sie schnell handeln muss, damit nicht Unschuldige am Galgen landen.

»Genaue historische Details, klug gezeichnete Charaktere.« Publishers Weekly.

ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE

Einmal im Monat informieren wir Sie über

die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:

https://www.facebook.com/aufbau.verlag

Registrieren Sie sich jetzt unter:

http://www.aufbau-verlag.de/newsletter

Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir

jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!

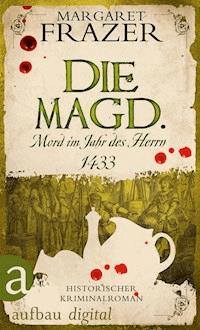

Margaret Frazer

Die Magd

Mord im Jahr des Herrn 1433

Historischer Kriminalroman

Aus dem Amerikanischen von Anke Grube

Inhaltsübersicht

Über Margaret Frazer

Informationen zum Buch

Newsletter

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Impressum

For, be we never so vicious withinne,

We wol been holden wise and clene of synne.

»The Wife ofBath’s Tal«

Geoffrey Chaucer

Denn, mögen noch so lasterhaft wir sein,

gern gelten wir für klug und sündenrein.

Kapitel 1

Die Kate stand an dem schlammigen Pfad hinter der Dorfkirche, wie ihre beiden Nachbarn etwas entfernt von der einzigen breiten Straße von Prior Byfield. Wie die anderen Häuser des Dorfes war es ein strohgedecktes Fachwerkhaus, die Felder zwischen den schweren Vierkantbalken waren mit Lehm und Weidengeflecht ausgefüllt und dünn übertüncht. Die Schwelle der einzigen Tür erhob sich kaum über den Boden, und davor lag ein Steinblock, um sie vor Abnutzung und dem Schmutz zu schützen.

Jeden Morgen, seit sie als Barnabys Braut hierhergekommen war, war es Megs erste Aufgabe gewesen, die Türschwelle und den Stein zu schrubben oder zu fegen. Es tat weh, sie jetzt dreckverkrustet zu sehen und zu merken, dass sie einfach zu müde war, um sich darum zu scheren. Meg blieb am Eingang stehen, starrte in die Dunkelheit und wartete darauf, dass ihre Augen sich daran gewöhnten, froh über diese kleine Atempause von ihrer steten Fron.

Es war Weihnachtszeit und kalt, eine feuchte, verdorbene Schwärze, die einem bis in die Knochen drang. In ein paar Tagen war Neujahr, der erste Tag des Jahres 1434, obwohl manche Leute sagten, das Jahr würde erst im März beginnen, und andere, dass es zur Wintersonnenwende begann, die gerade gewesen war. Jedenfalls war es das dreizehnte Lebensjahr König Heinrichs des VI. Nicht, dass ihr das wirklich wichtig gewesen wäre. Ein Jahr und dann das nächste, und jedes Jahr schlimmer als das davor, ganz gleich, was sie tat oder wie sehr sie sich plagte, was für einen Sinn hatte es also, sich zu plagen?

Aber Verzweiflung war eine Sünde, hatte Vater Henry in seiner Predigt zu Erntedank gesagt. Damals hatten sie Grund genug gehabt, verzweifelt zu sein, wenn man bedachte, wie bitter schlecht die Ernte gewesen war und dass ein Hungerwinter vor ihnen lag.

Nun stand sie auf der Türschwelle ihrer Kate und überließ sich trotz Vater Henry ein wenig der Verzweiflung, ungeachtet des Pennys, den sie in der Faust versteckt hielt.

Wann immer sie konnte, arbeitete sie im Kloster, und in den letzten beiden Tagen, als Priorin Edith krank zu Bett lag, war Meg einfach geblieben und hatte wie die anderen Mägde auf einem Strohsack auf dem Küchenfußboden geschlafen. Das war ihr leichter gefallen, weil Barnaby seit drei Tagen unterwegs war, und sie darauf vertraut hatte, dass Sym und Hewe zu Hause nach dem Rechten sehen würden. Schließlich waren sie sechzehn und dreizehn und erzählten ihr unablässig, dass sie fast schon erwachsen seien.

Aber so ganz stimmt das nicht, schien es.

Ihre Nase sagte ihr das, noch bevor sie in der Dunkelheit, die in der Kate herrschte, etwas erkennen konnte.

Zwei Tage – so lange war sie noch nie von zu Hause weggewesen, nicht seit sie geheiratet hatte. Als sie an der Kirche vorbei auf ihr Haus zugegangen war, hatte sie es mit neuen Augen gesehen, hatte gesehen, dass das alte Stroh auf dem Dach dunkel und halb verfault war und am Firstbalken durchsackte. Und der Kalkverputz, der die Lehmmauern vor der Witterung schützen sollte, war an vielen Stellen abgeplatzt, so dass der Lehm schutzlos dem Regen ausgesetzt war. Der Kuhstall – nicht, dass noch Rinder dagewesen wären, die sie darin hätten halten können – lehnte schief an der Rückwand des Hauses.

Der Verlust der Rinder war das schlimmste Unglück gewesen. Die Kuh hatte Barnaby vor einem Jahr verkauft, den Ochsen letzten Herbst. Jedes Mal war er halb betrunken gewesen und war bei dem Handel schlecht gefahren. Ohne den Ochsen konnte er nicht mehr pflügen, und das hieß, er konnte den Frondienst nicht leisten, den er dem Lehnsherrn als Gegenleistung für ihren Streifen Land und die Kate schuldete.

Einmal war Meg zu Vater Clement gegangen, nachdem ihr das dritte Kind gestorben war, in ihrer Trauer um das Kind und Barnabys Trunksucht. Vater Clement hatte gesagt, sie solle beten, denn ihre Prüfungen seien der Wille Gottes, und wenn sie die irdischen Plagen geduldig ertrug, würde sie eher aus den Qualen des Fegefeuers entlassen werden und in den Himmel kommen, wo ewige Freude herrschte.

Aber Vater Clement war seit gut einem Jahr tot und erduldete jetzt zweifellos seine eigenen Qualen im Fegefeuer, während alles langsam und stetig immer schlimmer geworden war. Und jetzt, wo Meg unter dem grauen, schweren Himmel stand und sich ihrem verwahrlosten Haus und ihren faulen Söhnen gegenübersah, schien der Himmel sehr weit weg und die Verzweiflung sehr nahe zu sein.

Aber eine Sünde blieb es trotzdem, und Meg bekreuzigte sich in halb gespürter Reue und ging ins Haus.

Die einzige Tür der Kate führte in ihren einzigen Raum. Rechts von Meg war das Vieh – die Milchziege und ein Dutzend Hühner –, das wegen der Wärme und zur Sicherheit im Haus gehalten wurde. Links von ihr war die größere Hälfte des Hauses, mit der offenen Feuerstelle in der Mitte des Lehmbodens, die von einem Ring aus Steinen umgeben war, und dem wenigen, was sie an Möbeln besaßen – die Bank und zwei Hocker, der Tisch, die Holztruhe und das Bett, die paar Töpfe und Schüsseln. Eigentlich hätte die Feuerstelle noch warm sein sollen, ein schwaches Glühen gut mit Asche bedeckter Kohlen, doch der Herd war ebenso dunkel wie alles andere. Meg kniete sich daneben hin, aber nicht, um Feuer zu machen. Sie hob einen Stein heraus, einen, der sich in keiner Weise von seinen Brüdern unterschied, stocherte in der weichen Erde darunter, bis sie einen winzigen Tontopf fand, der mit einem Lappen zugestopft war, holte den Topf hervor, zog den Lappen heraus und legte den Penny hinein. Ein Klimpern zeigte, dass er nicht allein in dem Topf war, obwohl nicht viele da waren, um ihn zu grüßen. Meg verschloss das Töpfchen, vergrub es wieder in der Erde, legte den Stein darauf und presste die Erde rundherum mit den Fingern fest.

Erst dann ging sie zum Fenster und öffnete die Läden. Das Tageslicht machte nur noch klarer, wieviel ihre Söhne zu tun versäumt hatten. Grimmig machte Meg sich an die Arbeit, denn Zorn über die Nachlässigkeit seiner Kinder war erlaubt und gut, wenn er dazu führte, dass man sie zurechtwies.

Zuerst das Vieh, Nankin und die Hühner. Sie brauchten Futter, und der stinkende Mist musste entfernt werden. Nankin gab im Moment keine Milch, aber der Frühling würde kommen, und mit ihm ein neues Zicklein für den Kochtopf und Milch für den Sommer. Nankin hatte treulich viele Jahre dafür gesorgt, aber sie war alt, und Meg bezweifelte, dass es noch viele Sommer für sie geben würde. In diesem Frühjahr, wenn das Zicklein ein Weibchen war, würde es Nankin sein, die im Kochtopf landete.

Aber was war, wenn sie zu lange gewartet hatten? Was, wenn es kein Zicklein geben würde, sorgte sich Meg, während sie von Nest zu Nest ging, nach einem Ei suchte und keins fand. Im Winter legten die Hennen weniger häufig, und sie legten noch seltener, wenn sie nicht ordentlich gefüttert wurden oder es nicht warm genug hatten. Es hatte Zeiten gegeben, da hatten sie im Winter ein, zwei Eier pro Woche gelegt, doch jetzt waren es im ganzen Dezember nur drei gewesen. Aber mehr konnte man wohl nicht erwarten.

Sie sollte nicht zum Kloster gehen oder zumindest nicht über Nacht dort bleiben, nicht einmal, wenn sie die Chance bekam. Aber sie brauchte das Geld, das ihre Arbeit einbrachte, wenn es auch wenig genug war. Barnaby war bei Lord Lovels Verwalter schlecht angeschrieben – Barnaby war streitsüchtig und trank und hatte den Ochsen verkauft, er tat die Arbeit nicht, die ihm anstelle des Pflügens aufgetragen wurde, und er ließ sein Haus und seine Felder verkommen. Es war fast eine Überraschung, dass er mit der Aufgabe betraut worden war, sich Karre und Pferd zu besorgen und nach Oxford zu fahren, um ein Fass Wein für die Weihnachtsfeierlichkeiten abzuholen und es in Lord Lovels Herrenhaus abzuliefern. Verglichen mit dem, was er ihm noch an Diensten schuldete, war das nichts, aber wenn er den Botengang gut und rechtzeitig erfüllte, war es immerhin ein Anfang.

Meg würde schon zufrieden sein, wenn Barnaby den Auftrag wie befohlen ausführte und Pferd und Karren unbeschädigt zurückbrachte. Sie hatten beides von Gilbey Dunn borgen müssen, der alles andere als gefällig gewesen war, obwohl er ihr nächster Nachbar war und ebenso wie sie verpflichtet, Frondienste für den Grundherrn zu leisten. So wie Gilbey Dunn gebaut war, würde er schnell bei der Hand sein, um Schadenersatz zu verlangen, wenn das Pferd lahmte oder der Karren auch nur leicht beschädigt war. Die Sorge darüber und die Sorge, ob Barnaby einen Weg gefunden haben könnte, sich unterwegs zu betrinken, mischten sich mit der Frage, wann er wohl zurück sein würde.

War er bereits zu lange weg? Sie wusste weniger als er über die Welt jenseits der Felder und Weiden von Prior Byfield und konnte nicht beurteilen, wie lange er unterwegs sein oder wann er zurückkehren würde.

Aber vom Grübeln über Barnaby würde das Haus nicht in Ordnung kommen. Durch irgendein Versehen war noch genug Wasser in einem der Eimer neben der Tür, um Nankin und die Hühner zu tränken. Und tief in der Asche der Feuerstelle fand Meg einen winzigen Funken glühender Kohle, dem sie mit vorsichtigem Pusten und ein bisschen trockenem Gras ein kleines Flämmchen entlocken konnte. Sie päppelte das Flämmchen zu einem ordentlichen Feuer hoch, das die Kälte etwas zurückdrängen würde, während sie mit den beiden Eimern am Tragjoch zum Dorfbrunnen ging, um Wasser zu holen.

Als sie zurückkehrte, setzte sie Wasser auf, während sie den eingetrockneten Haferbrei vom Tisch schrubbte. Der Tisch war das einzige gute Möbelstück, das sie besaß. Die massive, glatte Tischplatte ruhte auf einem Gestell mit schräg gestellten Beinen, in die ein zartes Muster aus Weinranken und Blättern eingeschnitzt war. Als Sym und dann Hewe noch klein gewesen waren, hatte sie immer mit ihnen auf dem gestampften Lehmboden gesessen, ihre Finger über das Muster geführt und ihnen erzählt, aus was für einem vornehmen Haus der Tisch gekommen sein musste. Meg war nie in einem vornehmen Haus gewesen, aber sie kannte den Kirchenstuhl und den Kelch und das bestickte Chorhemd des Priesters in der Dorfkirche, und einmal waren die Lovels die Dorfstraße heruntergeritten, ihre Falken auf der Faust und die Gewänder bunt geschmückt mit Juwelen und Stickereien, und als Meg ein kleines Mädchen gewesen war, hatte der Mann ihrer Tante einmal einen Abend damit zugebracht, ihr Geschichten von Kronen, Pfauen und bunt gewebten Gobelins zu erzählen. Aus alldem hatte sie Geschichten für Sym und Hewe erfunden. Ihre anderen Babys, die kleinen Mädchen und der andere Junge hatten nicht lange genug gelebt, um Geschichten erzählt zu bekommen.

Aber der Tisch, wie das Haus und Meg selbst, hatte im Laufe der Jahre ziemlich gelitten. Was sie auch tun und wieviel sie auch nörgeln mochte, die Tischplatte war an all den Stellen zerkratzt, wo Barnaby und Sym und Hewe kurzerhand das Messer in den Tisch gerammt hatten, anstatt es wie anständige Leute neben ihre Schüssel zu legen. Meg konnte scheuern, wie sie wollte, der Schaden ließ sich nicht einmal mit Sand beseitigen. Aber dennoch schrubbte sie jetzt den Tisch. Ihr Eigensinn war es, der sie weitermachen ließ, schon ihr ganzes Leben lang und besonders in den letzten Jahren, wo Barnaby immer mehr trank und die Jungs anfingen, wild zu werden. Megs Eigensinn war es auch, der sie nach St. Frideswide gehen und versuchen ließ, genug Geld zusammenzubringen, um wenigstens den Ochsen zurückzukaufen. Und vielleicht – aber das war ihre geheime Hoffnung. Und wie als Antwort auf den Gedanken, den sie nicht zu Ende gedacht hatte, wurde es dunkler im Raum, denn jemand stand in der Tür, und Meg sah auf und entdeckte Hewe, der blinzelte, als sei er überrascht.

Nach ihm hatte es noch ein Baby gegeben, aber das war gestorben, und so war Hewe ihr letztes Küken, ihr Baby, derjenige, auf den sie am meisten achtgab. Es brachte sie etwas durcheinander, zu sehen, dass ein leichter Flaum seine Wange mit Gold überzog, wenn das Licht so auf seine Wange fiel. Hewe war hellhaarig und schlank und hatte einen feinen Knochenbau, aber ein kleiner Junge war er nicht mehr. Bald würde er ein Mann sein. Er war jetzt dreizehn, und sie hatte nicht mehr viel Zeit, wenn sie ihn davor bewahren wollte, so leben zu müssen wie sein Vater und sein Bruder.

Schroff sagte sie: »Da bist du ja endlich. Und wo ist dein Bruder? Doch sicher nicht bei der Arbeit.«

Hewe zuckte gleichmütig mit den Achseln und lümmelte sich auf der Bank hin. »Es ist Weihnachten, und Gott hat uns zwölf arbeitsfreie Tage geschenkt, also was soll das Getue, Ma.«

»Wir sind nur vom Frondienst freigestellt, den wir Lord Lovel schulden. Unsere eigene Arbeit muss getan werden, und du bist ein Faulpelz gewesen.« Sie wies scharf auf die Ziege und die Hühner.

Hewe schnüffelte und zuckte wieder die Achseln. »Riecht gut genug für meine Nase. Du bist zuviel bei den Nonnen, Ma, du bist etepetete geworden.«

»Das ist der Mist von zwei Tagen unter ihren Füßen, und ich will, dass der hier rauskommt! Und du willst das auch, falls du vorhast, irgendwas zu essen, bevor du wieder gehst«, fügte sie hinzu, um der Erwiderung zuvorzukommen, die er eventuell parat hatte. »Entweder ich miste aus, oder ich koche«, fuhr sie fort. »Beides kann ich nicht, und ich koche nicht in einem Haus, das nach Mist stinkt.«

»Könnte es hier nicht zumindest etwas wärmer sein? Das Feuer ist so gut wie aus, und ich bin halb erfroren.«

»Was da brennt, ist das letzte Holz, das wir haben, und wenn du es wärmer haben willst, kannst du ja mehr holen.«

»Das ist Syms Sache, nicht meine!«

»Aber Sym ist nicht da, oder? Das meiste, was ich tue, ist eigentlich Sache von jemand anderem, oder sollte es sein. Los jetzt. Erst das Ausmisten. Ich will das getan sehen, bevor ich gehe.«

»Du gehst wieder? Was ist im Kloster denn so Dringendes zu tun, dass du uns hier hungrig im Dunkeln sitzenlässt?«

»Es geht nicht darum, was zu tun ist; es geht um den Halfpenny, den sie mir dafür bezahlen. Du weißt, wofür ich den brauche.«

»Nun hör mal, Ma! Ich bin nicht zum Priester berufen, das habe ich dir doch gesagt, wieder und wieder. Besser, du bleibst hier und machst uns glücklich. Und nimmst das, was du gespart hast, und gibst es dem Verwalter, damit er Pa nicht mehr im Nacken sitzt. Das wäre sinnvoller.«

Dieses Gejammer war ihr vertraut. Sie alle sagten das, aber Meg wusste, dass sie unrecht hatten. Vor Jahren hatte sie Hewe zu Vater Clement geschickt, um Buchstabieren zu lernen. Anfangs war er stolz gewesen, vor den anderen herausgehoben zu werden, hatte hart gearbeitet und mit einer Leichtigkeit gelernt, die ihren Instinkt nur bestätigte. Und es war keine bloße Schlauheit. Er tat es zwar nur, um den Priester zu ärgern, aber er hatte Vater Clement Fragen über seinen Katechismus gestellt, die den armen alten Mann in Verwirrung gestürzt hatten. Mehr noch, Hewe konnte Sachen ausrechnen, zum Beispiel, wieviel Fourpence drei Dutzend Pennies ergaben, ohne die Finger zu Hilfe zu nehmen. Alles, was Meg vom Addieren wusste, war der alte Witz, dass zwei Verwalter und ein Testamentsvollstrecker drei Diebe machten.

Ja, Hewe würde Priester werden, wenn sie das Geld verdienen konnte, um ihn von der Leibeigenschaft loszukaufen. Sie sagte scharf: »Mein Geld ist nicht für deinen Vater. Der macht sich sein eigenes Pech, der Barnaby, und dein Bruder gerät nach ihm. Aber es gibt keinen Grund, warum auch du wie ein Tier leben sollst, wenn ich dich loskaufen kann. Jetzt kümmere dich um den Mist, damit ich hier weitermachen kann.«

Er gab einen leisen, unhöflichen Laut von sich, ging aber zur anderen Seite des Hauses. Meg kümmerte es nicht, was er sagte, solange er gehorchte. Sie hockte sich vor dem Feuer hin, um die Schüsseln, die Löffel und den Topf in dem Wasser zu säubern, das sie heißgemacht hatte. Die Schüsseln und Löffel legte sie auf den Tisch. Den Topf leerte sie aus, füllte ihn mit frischem Wasser und setzte ihn zum Kochen auf. Neben den Herd stellte sie den Sack mit dem Hafermehl, das ihr Abendessen sein würde. Sie hätte ein Ei in den Brei gerührt, wenn eins dagewesen wäre, aber es gab keines.

Dennoch, mit einem Anflug von Stolz nahm sie ein kleines, in ein Mundtuch gewickeltes Bündel aus ihrer Schürzentasche und legte es auf den Tisch.

Hewe, der jederzeit eine Arbeit übersehen konnte, die getan werden musste, selbst wenn sie direkt unter seiner Nase war, sah von dem letzten Hühnermist auf und sagte: »Was ist das denn, Ma?«

»Ein Etwas aus dem Kloster. Sie sagten, ich könnte es haben, weil Weihnachten ist, aber ich hab’ es für dich mitgebracht. Mach deine Arbeit fertig und wasch dich, dann zeig’ ich es dir, aber du musst auf die Hafergrütze warten, bevor du es probierst.«

Ausnahmsweise wusch er sich, ohne sich zu beschweren. Sie hatte ihm oft von den feinen Sachen erzählt, die es im Kloster zu essen gab, aber es war das erste Mal, dass sie etwas mitgebracht hatte.

Als sie ihn zu Tisch rief, hatte sich die dicke Wolkenschicht zum Westen hin aufgelöst. Schwache, orangefarbene Strahlen fielen schräg durch das Holzgitter des Fensters. Streifen von Licht lagen auf dem Lehmboden. Es spendete kaum Wärme, aber die Helligkeit war willkommen. Und als Hewe sich vorbeugte, um das Mundtuch anzusehen, fiel das Sonnenlicht auf sein helles Haar und verwandelte es in Gold. Meg versteckte ihre rauen Hände unter der Schürze, um ihm nicht übers Haar zu streichen, denn sie wusste, wie sehr er jede Geste der Zuneigung hasste. Er war zu alt, um die seiner Mutter zu wollen, und noch zu jung, um die einer anderen Frau zu suchen. »Also mach’s auf«, sagte sie. »Es ist alles für dich.«

Auf ihr Wort hin schlug er eifrig das Mundtuch auf, und sie lachte laut, als sie die staunende Vorsicht in seinem Gesicht sah, während er anstarrte, was vor ihm lag.

»Das ist Kümmelkuchen«, sagte sie triumphierend. »So was findest du nur in der Halle eines Lehnsherrn oder in einem Kloster.« Sie beobachtete, wie er an dem Kuchen schnupperte, und hielt den Atem an. Er würde ihn mögen, ganz sicher, denn er war süß im Geschmack. Und dann konnte sie Hewe darauf hinweisen, dass er keinen Mangel an solchen Dingen hätte, wenn er sich nur vom Dorf losreißen und Priester werden würde. Aber als sie ihn beobachtete, bedeutete ihr das Staunen auf seinem Gesicht fast genauso viel, und sie sagte mit liebevollem Lachen: »Nun mach schon. Iss es. Deine Hafergrütze kann warten.« Wenn er den Kuchen jetzt aß, würde sie ihn nicht dazu bringen müssen, mit seinem Bruder zu teilen, und das würde ihr einen Streit ersparen.

Unerwartet sah Hewe zu ihr auf. Er hatte das Stück Kuchen in der Hand, bereit zum Probieren, aber statt dessen hielt er es ihr hin und fragte: »Willst du auch was, Ma?«

Eine Wärme, die ihr fast die Tränen ins Gesicht trieb, breitete sich in ihrer Brust aus. Dass er mitten in seinem Vergnügen an sie denken konnte. Gewiss, ganz gewiss, war er zu Höherem bestimmt. Sie schüttelte den Kopf. »Ich hab’ im Kloster einen Bissen probiert. Sie haben eine Menge von diesen Kuchen und andere feine Sachen in der Küche dort, du würdest es nicht glauben. Der ist nur für dich. Nun iss schon.«

Er bot es ihr nicht noch einmal an. Er nahm zögernd einen ersten Bissen, aber beim zweiten zögerte er nicht länger, und danach wusste er nur zu offensichtlich nicht, ob er nun das Vergnügen verlängern oder die süße Köstlichkeit auf einmal herunterschlingen sollte.

Meg rührte den Haferbrei um, der langsam dick wurde. »Solche Sachen kann ein schlauer Priester so oft kriegen, wie er …«

»Hör auf, Ma!«

Und weil sie ihm die Freude nicht vergällen wollte, sagte sie schnell: »Schön, ich hör auf.« Und um ihn von seinem Stirnrunzeln abzulenken: »Ich frage mich, wo dein Vater ist.«

»Inzwischen irgendwo in der Nähe, wahrscheinlich. Vielleicht singt er aber auch sein Lieblingslied mitten in der großen Halle, wenn Lord Lovel ihm was zu bechern angeboten hat, als er ankam.«

Sie bedeutete ihm mit einer scharfen Geste, er solle still sein, aber ihre andere Hand rührte langsamer. Der Gedanke an einen zechenden Barnaby ließ all ihre Sorgen wieder erwachen. Ein betrunkener Barnaby war noch weniger fähig als ein nüchterner Barnaby, in diesen gesetzlosen Zeiten mit den Gefahren des Reisens fertig zu werden. Zum ersten Mal kam ihr der Gedanke, dass Barnaby so weit gegangen sein könnte, das Weinfass anzustechen, bevor er es ablieferte. Sich der Gnade eines bereits zornigen Lehnsherrn ausliefern zu müssen, war fast unvorstellbar. Vielleicht hatte Barnaby sich auch auf weniger unehrliche Weise betrunken und anhalten müssen, um seinen Rausch unter dem Karren auszuschlafen, und er erfror in dieser Minute irgendwo auf der Straße.

Was würde schlimmer sein, fragte sie sich. Einen Ehemann zu haben, der Gefahr lief, wegen Diebstahls von seinem Lehnsherrn gehängt zu werden, oder den Mann durch einen natürlichen Tod zu verlieren?

Es war eine harte Sache, seines Ehemanns beraubt zu werden, bevor die Söhne groß genug waren, um für seine Witwe zu sorgen – selbst wenn Meg nicht mehr daran glaubte, dass die nächste Geld- oder Prügelstrafe ihn endlich dazu bewegen würde, das Trinken bleiben zu lassen.

Sie betete schnell, er möge am Leben und durch irgendein Wunder nüchtern geblieben sein.

»Hewe, die Hafergrütze ist fast fertig. Lauf schnell und hol Feuerholz, bevor du isst.«

Er stand mit einem Seufzer auf, blieb aber stehen, als er hörte, dass draußen der Name seiner Mutter gerufen wurde.

»Meg! Meg, bist du da? Schlechte Nachrichten! Es geht um Barnaby!«

Meg nahm schnell den Topf vom Feuer, obwohl ihr das Herz in der Brust flatterte. Angebranntes Essen war ein Unglück und eine Schande. Aber Barnaby – was hatte er getan? Sie eilte zur Tür, ihr mageres Gesicht verzerrt vor Sorge.

Hewe hatte die Tür vor ihr erreicht, aber er trat zurück, damit sie den Riegel zurückziehen und die Tür öffnen konnte, womit sie die mollige Annie Lauder erschreckte, die ihre Hand bereits zum Klopfen erhoben hatte. Ihr rundes Gesicht war rot vor Anstrengung und Aufregung.

»Ach, du arme Frau! Sie haben ihn schwer verletzt auf der Straße gefunden! Er ist gerade hergebracht worden, und ich bin gekommen, um dich zu holen, so schnell es geht.«

Meg sah zum Dorf hin, entdeckte aber keine Ansammlung von Dörflern, die mit Barnaby zwischen ihnen auf ihr Haus zukamen. »Wo?« fragte sie und rang die Hände unter ihrer Schürze. »Wo ist er?«

»Im Kloster«, sagte Annie, immer noch atemlos. »Reisende haben ihn gefunden. Sie kannten ihn nicht, also haben sie ihn nach St. Frideswide gebracht. Und das ist vielleicht am besten so. Schwester Claire versucht, ihn zu retten.«

Megs Kopf schwamm, als sie diese Menge von Informationen hörte: das Kloster, Schwester Claire, Barnaby, die Reisenden. Ihre Beine gaben nach, und sie lehnte sich gegen den Türrahmen und versuchte, all das zu begreifen. Aber es gelang ihr zu flüstern: »Wird er sterben?«

Hewe schnitt Annies Antwort ab. »Waren es Räuber? Haben sie den Wein gestohlen? Oder das Pferd? Ist der Karren heil geblieben?«

»Der Karren ist umgekippt und hat ihn unter sich begraben, haben sie gesagt«, entgegnete Annie. »Das ist alles, was ich weiß.« Sie sah, wie Megs Knie nachgaben, und hielt sie mit festem Griff am Arm fest. »Setz dich besser hin. Ich hol’ deinen Umhang.«

»Der Karren!« stöhnte Meg und sank auf die Steinstufe nieder. »Und der Wein! Wenn der Wein verschüttet ist, wird der Herr ihn sicher hängen!«

»Nur wenn er durchkommt«, sagte Annie und legte ihr den Umhang um die Schultern. »Jetzt komm.«

Kapitel 2

Die zwölf Tage zwischen Weihnachten und dem Dreikönigsfest waren die dunkelste Zeit des Jahres. Die Feiertage und die Kälte hielten die Menschen am eigenen Herd fest, und nur wenige Leute waren unterwegs. St. Frideswide besaß zwar zwei Gästehäuser, lag aber zu abgelegen und zu weit entfernt von den Hauptstraßen. Und es bot zu wenig Reichtum und Luxus, um den Adel zu verlocken, während der Festtage die Gastfreundschaft des Klosters zu suchen.

Also erwartete Schwester Frevisse, als Schwester Hospitalaria des Klosters verantwortlich für die Gästehäuser und Gäste, niemanden, als der Nachmittag fortschritt und der Einbruch der Nacht und die Vesper nahten. Aber wie es die Pflicht gebot, war alles bereit, und sie ging durch die Gästehäuser, um ganz sicher zu gehen, dass dem so war.

Ein kleiner Junge stürzte durch die Tür des bescheideneren Gästehauses, fast in ihre Röcke. Er fing sich wieder und machte eine tiefe Verbeugung, bevor er herausplatzte: »Ein Mann ist verletzt! Wir haben ihn auf der Straße gefunden, und sie bringen ihn her!«

Er war ein gutaussehender kleiner Junge, etwa acht Jahre alt, dem ein gründliches Abschrubben nicht geschadet hätte und der die Sache eher aufregend als erschreckend fand. Frevisse kannte ihn nicht; zum Kloster gehörte er ganz bestimmt nicht, und seine Redeweise, die Verbeugung und der Schnitt seiner abgetragenen Kleidung zeigten, dass er kein normaler Dorfbewohner war. Aber sie hatte keine Zeit, darüber nachzudenken.

»Wo ist der Mann? Was ist mit ihm passiert?«, fragte sie. Und sagte im gleichen Atemzug zu einem Dienstboten, der in der Nähe stand: »Geh hinaus und sag ihnen, sie sollen ihn hierher bringen.«

»Wir haben ihn unter einem umgekippten Karren gefunden«, erklärte der Junge. »In einem Graben. Bassett sagt, es sieht aus, als hätte das Pferd den Wagen gezogen, während der Mann darunter lag. Er ist ganz voller Blut, und sie sind so vorsichtig, wie sie können. Sie sind direkt hinter mir.«

Er zeigte mit dem Finger, und Frevisse schickte den Knecht mit einem Nicken auf den Weg und wies dann auf eine der Mägde. »Bring einen der Strohsäcke her. Leg ihn hierhin, wo das Licht gut ist. Und Decken. Und jemand muss Schwester Claire holen.« Schwester Claire war die Krankenpflegerin des Klosters und kümmerte sich um die Verletzungen und Krankheiten der Nonnen, der Gäste und der Dorfbewohner.

Die gutgeschulten Mägde legten die Strohmatratze und die Decken aus, als warnende Stimmen – »Passt doch auf«, »Vorsicht mit dem Bein«, »Achtung, Tür« – die Ankunft des Verletzten ankündigten. Im Gegensatz zu dem besseren Gästehaus auf der anderen Seite des Klosterhofes waren hier keine Treppen, die sie hätten hochsteigen müssen.

Frevisse erreichte die Tür gerade noch rechtzeitig, um sie zwei Männern, einem hochgewachsenen Jungen und einer Frau aufzuhalten, die alle in die schweren, groben Umhänge gehüllt waren, die Reisende im Winter trugen. Sie schoben sich an ihr vorbei. Jeder hielt eine Ecke eines langen, dicken gelben Tuches, in das der verletzte Körper des bewusstlosen Mannes eingewickelt war. Sie gingen vorsichtig mit ihm um, trotz seines offensichtlichen Gewichts.

Knapp sagte Frevisse: »Dort drüben vor dem Feuer. Wer ist das?«

»Das wissen wir nicht, Mylady. Er ist uns fremd und ist noch nicht zu sich gekommen, seit wir ihn gefunden haben«, keuchte ein stämmiger älterer Mann, dem die Anstrengung offensichtlich zu schaffen machte.

»Wir werden uns jetzt um ihn kümmern«, sagte Frevisse. »Gott segne Euch für Eure Freundlichkeit, ihn hierherzubringen. Kommt, legt ihn hierher.«

Der jüngere Mann und der hochgewachsene Junge wechselten einen ironischen Blick, aber Frevisse blieb keine Zeit, sich darüber zu wundern, da Schwester Claire in den Raum geeilt kam. Die Krankenpflegerin, eine kleine Frau, schleppte ihren Arzneikasten und ein Bündel Verbandszeug, aber sie bewegte sich schnell, sie war an das Gewicht gewöhnt. Hinter ihr, etwas langsamer, kam die junge Schwester Amicia, die vorsichtig eine dampfende Schüssel Wasser in den Händen balancierte. Schwester Claire schob sich an dem versammelten Knäuel von Leuten vorbei und nahm die Sache in die Hand.

Sie musterte den Verletzten mitfühlend und sagte mit ihrer überraschend tiefen Stimme: »Macht hier drüben Feuer. Ich brauche ein großes. Wir wollen die Kälte aus den Wunden vertreiben und sie draußen halten.« Sie beugte sich über den Verletzten, blickte in sein erschlafftes Gesicht und schlug den Umhang zur Seite, mit dem man ihn zugedeckt hatte. Die Zuschauer schnappten nach Luft, als sie seine Kleider und seinen Körper sahen, beide zerrissen und blutig.

»Ich brauche mehr Wasser. Und mehr Tücher. Sofort«, sagte Schwester Claire knapp.

Zwei der Mägde eilten davon, die anderen blieben. Manche starrten unverhohlen, andere warfen zaghafte Blicke auf die Verletzungen des Mannes. Selbst Frevisse, die einen stärkeren Magen hatte als die meisten, krümmte sich innerlich, als sie den Schaden begutachtete. Seine rechte Hand sah am schlimmsten aus. Sie war so übel zugerichtet, dass sie kaum noch wie eine Hand aussah. Seine linke Schulter war seltsam schief, und sein Atem kam stoßweise. Unter der Maske von getrocknetem Blut war sein Gesicht totenbleich.

Eine der Mägde bekreuzigte sich. »Das ist der alte Barnaby aus dem Dorf. Sieht aus, als wäre er diesmal wirklich erledigt.«

»Er ist einer der unseren?«, fragte Frevisse. Sie erkannte ihn nicht, aber sie hatte auch wenig mit den Leibeigenen im Dorf zu tun, nicht einmal mit denen, die dem Kloster gehörten.

»Er gehört Lord Lovel.« Annie Lauder, die grobknochige Wäscherin des Klosters, war meistens zur Stelle, wenn in St. Frideswide etwas Interessantes passierte. »Ich kenne ihn.«

»Hat er Familie?«

»Eine Frau und zwei Söhne, und das hier wird sie und sein Stück Land endgültig ruinieren, soviel steht fest.« In Annies Stimme klang die Gewissheit von jemandem mit, der oft gesagt hat, dass das passieren würde.

»Was er zweifellos ruiniert hat, ist seine Gesundheit.« Schwester Claire schnitt die Streifen des blutigen Tuches mit einem zierlichen Messer durch. Jetzt, wo sie die Verletzungen besser sehen konnte, sagte sie: »Himmel, seine Rippen! Am besten läuft jemand los und holt seine Frau.«

»Ich gehe«, erklärte Annie Lauder. »Ich weiß, wo sie wohnen.« Mit geschäftiger Wichtigkeit und harten Ellenbogen drängte sie sich durch die Gruppe von Leuten und verschwand.

»Was macht mein Feuer?«, fragte Schwester Claire, ohne aufzusehen.

Frevisse, die wusste, dass Schwester Claire jetzt die alleinige Verantwortung übernommen hatte und ihre eigene Aufgabe schlicht die war, ihr zu dienen, sagte: »Hier kommt Jak mit mehr Feuerholz.« Frevisse winkte den Mann heran.

»Schwester Amicia, wenn Ihr Euch übergeben müsst, tut es draußen. Und wenn Ihr schon geht, könnt Ihr gleich mehr Verbandszeug holen.« Frevisse hatte wenig Mitgefühl für Schwester Amicias Magen. Da die junge Nonne eifrig jedes Wort und jede Einzelheit in sich aufgenommen hatte, schätzte Frevisse, dass die Übelkeit eher einer freien Entscheidung als der Notwendigkeit entsprang.

Die Reisenden, die den Mann hergebracht hatten, standen zusammengedrängt am anderen Ende der Halle vor dem zweiten Herd, wo ein Knecht des Klosters für sie Feuer machte. Als Frevisse näherkam, trat der gedrungene ältere Mann vor und verbeugte sich ebenso, wie der junge es getan hatte.

Frevisse neigte leicht den Kopf. »In Kürze werden wir ein Feuer und Essen für Euch haben. Es ist spät am Tag, zu spät, um noch weiterzureisen. Und ich hoffe, Ihr werdet die Gastfreundschaft von St. Frideswide annehmen, um Euer selbst willen und zum Dank für Eure Güte …«

Sie hielt inne, als sie merkte, dass ein wortloser Austausch zwischen den Mitgliedern der Gruppe stattfand. Der Anführer hatte die Jugend lange hinter sich; sein Haar war grau und sein Gesicht zerfurcht von Alter und Lachen und vielen Jahren der Wanderschaft. Er war den offenen Himmel ebenso gewöhnt wie Wände und ein Dach über dem Kopf. Er war groß und hielt sich mit aufrechter Würde, und jetzt, als Antwort auf die Frage, die sie noch gar nicht recht gestellt hatte, zog er die Kapuze vom Kopf und machte erneut eine Verbeugung, tief und dramatisch.

»Euer Angebot ist uns willkommen, Mylady, und wir nehmen mit großer Freude an. In diesen grausamen Mittwinternächten sind ein prasselndes Feuer und ein gutes Obdach in guter Gesellschaft ein Segen des Herrn.«

Seine volltönende Stimme glitt wie Satin dahin, und Frevisse spürte einen Anfall von Bestürzung. »Ihr«, sagte sie, fast anklagend, »seid keine einfachen Reisenden.«

»Nein, gute Schwester. Wir sind Schauspieler, unterwegs von einem Ort zum anderen. Thomas Bassett ist mein Name, und dies ist meine Truppe. Und obwohl Ihr uns Eure Gastfreundschaft angeboten habt, werden wir uns auf den Weg machen, wenn Ihr es wünscht.«

Er wusste, weit besser als sie, wie unwillkommen Wanderschauspieler sein konnten. Sie waren fahrendes Volk, ohne festen Wohnsitz und ohne Lehnsherrn. Sie gehörten nirgendwohin und waren überall Fremde, stets wurde ihnen mit Misstrauen begegnet. Nur zu oft mit Recht, da Leute, die abhängig von den Münzen waren, die andere ihnen zuwarfen, sich häufig der Dieberei zuwandten, um ihr Einkommen aufzubessern.

Frevisses Zögern war kaum wahrnehmbar, bevor sie sagte: »Ihr habt einem Mann einen Dienst erwiesen, der ihm vielleicht das Leben retten wird. Ich habe Euch die Gastfreundschaft von St. Frideswide angeboten, und, wie Ihr sagt, die Mittwinternächte sind grausam. Es wäre undankbar und unchristlich von mir, mein Angebot zurückzunehmen. Ich bitte Euch, macht es Euch bequem und nehmt die Behaglichkeiten an, die wir Euch in dieser Nacht geben können.«

Sie spürte, wie nach diesen Worten die Anspannung aus der kleinen Gruppe wich. Sie hatten sich darauf eingestellt, wieder fortgeschickt zu werden, und waren überaus dankbar dafür, bleiben zu dürfen. Frevisse bezweifelte, dass sie in der kurzen Zeit, die sie hier waren, irgendwelche Schwierigkeiten machen würden.

»Ihr habt einen Karren und ein Pferd, die versorgt werden müssen?«, fragte sie.

»Tisbe, unser Pferd, geht bei Fuß wie ein Hund und sollte mittlerweile im Hof warten, und unser Karren hinter ihr. Wir sind nur zu vieren. Und Piers natürlich.«

Bei der Erwähnung seines Namens trat der kleine Junge, den sie bereits gesehen hatte, wie aufs Stichwort – und Frevisse hatte den Verdacht, dass es genau das war – von der Frau fort, die leicht die Hände auf seine Schultern gelegt hatte, und verbeugte sich sehr elegant. Frevisse neigte mit ernsthaftem Gruß den Kopf. Sein liebenswürdiger Charme hatte wahrscheinlich bei nicht wenigen Gelegenheiten ansehnliche Summen aus kindernärrischen Frauen herausgelockt, dachte Frevisse, und verbarg ihre Belustigung hinter einer ernsten Miene.

Der flachshaarige Schauspieler, den Frevisse für einen hochaufgeschossenen Jungen gehalten hatte, sagte: »Ich werde nach Tisbe und dem Karren sehen und hereinbringen, was wir für die Nacht brauchen.« Jetzt, wo er sprach und sie ihn direkt ansah, bemerkte sie, dass er gut zwanzig Jahre oder älter sein musste. Nicht im geringsten ein Junge, trotz seines schlanken, schmalhüftigen Körperbaus und des glatten Gesichts. Da sein Haar so hell war, war sein Bart erst zu sehen, wenn man genau hinschaute.

»Der junge Joliffe«, sagte Thomas Bassett, »der unsere Frauenrollen spielt.«

Frevisse begegnete dem kecken, abschätzenden Blick des jungen Mannes und war sofort bereit zu glauben, dass es eine Begabung von ihm war, die Frau zu spielen, keine Veranlagung. Sie hatte den Verdacht, dass er wahrscheinlich mehr als nur Münzen aus Frauen herauslocken konnte, wenn er es darauf anlegte. Mit einiger Schärfe sagte sie: »Aber hier werdet Ihr den Gentleman spielen, hoffe ich.«

Joliffe machte eine elegante Verbeugung. »An solch einem heiligen Ort und demütig gemacht durch Eure Freundlichkeit, gewiss.«

Frevisse unterdrückte die Bemerkung, dass sie ernsthafte Zweifel an seiner Demut hatte. Ihr wurde die Notwendigkeit einer Entgegnung erspart, als sie ein durchdringendes Gellen hörte, als wäre eine Katze ins Feuer geworfen worden. Frevisse fuhr herum. Die Versammlung von Leuten, die immer noch um Schwester Claire und den Mann Barnaby herumstanden, hatte sich etwas zurückgezogen, um die Frau durchzulassen, die gerade hereingekommen war. Sie war klein, kaum mehr als eingesunkenes dürres Fleisch über zierlichen Knochen, von Jahren der Arbeit im Freien gebräunt und gealtert. Frevisse hatte sie in den letzten Monaten oft im Kloster gesehen, sie aber wegen ihrer Armut für eine Witwe gehalten. Jetzt stand die Frau zusammengesunken und wie versteinert da, die Hände gegen den Mund gepresst und die Augen riesig vor Angst und Entsetzen. Sie starrte auf den Verletzten hinunter. Ihren Ehemann.

Schwester Claire hatte ihn auf die Strohmatratze legen lassen und weggeschnitten, was noch von der Kleidung übrig war, um seine Verletzungen zu untersuchen. Außer einem sittsam über die Lenden drapierten Tuch gab es nichts, was den zerschundenen Körper hätte verbergen können.

Die Frau, unfähig, die Augen von ihm zu wenden, wiegte sich vor und zurück und begann zu wehklagen: »O Gott. O Gott, o Gott, o Gott, o Gott. Er wird nie wieder arbeiten können, er wird nie wieder arbeiten können. Sieh ihn dir an. Sieh ihn dir an.«

Ein Junge, das Gesicht so blass wie Molke, stand neben ihr und versuchte sehr angestrengt, den Mann nicht anzusehen. Ungeschickt legte er den Arm um die Frau und sagte: »Ma. Ma, es wird alles wieder gut. Er wird schon wieder gesund, du wirst schon sehen.« Aber er glaubte nicht mehr daran als sie.

Annie Lauder, die auf Megs anderer Seite stand, machte keinen Versuch, ihre Neugier zu verbergen. »Wird er überhaupt überleben? Sieht aus, als würde er sterben, wenn ihr mich fragt.«

»Niemand hat dich gefragt«, sagte Schwester Claire bestimmt. »Soweit ich das beurteilen kann, ist innen, wo ich nicht hinkommen kann, nichts verletzt. Wenn ich den Wundbrand fernhalten kann, gibt es nichts, was ihn mit Sicherheit umbringen würde.«

»Seine Hand«, stöhnte Meg. »Heilige Maria, Mutter Gottes, seht Euch seine Hand an. Nie wird sie heilen. Seht sie Euch nur an.«

Schwester Claire ignorierte sie. »Ich brauche jemanden, der mir hilft, seine Schulter wieder zu richten. Sie ist nur ausgerenkt, nicht gebrochen.«

»Das kann ich tun.« Der dritte Mann der Schauspielertruppe trat vor. »Ich habe ein paarmal gesehen, wie es gemacht wird, und auch selbst dabei geholfen. Aber wir brauchen noch mehr Leute, um ihn niederzuhalten.«

Er war ein gutaussehender Mann, nicht groß, aber kräftig gebaut, hatte dichtes, schwarzes Haar und ein selbstsicheres großspuriges Gehabe. Schwester Claire musterte ihn leidenschaftslos, schätzte seine Nützlichkeit ab und sagte: »Gut denn. Am besten machen wir es, solange er noch bewusstlos ist. Bringt die Frau weg. Und den Jungen. Das wird kein angenehmer Anblick sein.«

Kapitel 3

Der Schauspieler hatte nicht geprahlt. Frevisse hatte schon gesehen, wie Gelenke wieder eingerenkt wurden, und wusste, dass ebensoviel Kraft wie Geschicklichkeit erforderlich war, um ein Schultergelenk wieder in die Pfanne zu bekommen. Dieselben Sehnen, die es einem Mann ermöglichten, den ganzen Morgen die Sichel zu schwingen oder den widerspenstigen Pflug in der Furche zu halten, konnten ebensogut den Bemühungen widerstehen, Knochen wieder einzurenken. Barnaby stöhnte, obwohl er noch immer bewusstlos war, während zwei Knechte des Klosters ihn niederhielten und der Schauspieler mit scheinbarer Brutalität an seinem Arm zog und zerrte, bis schließlich das unverkennbare Knacken zu hören war, mit dem der Armknochen in die Schulterpfanne glitt.

Die Männer traten zurück und grinsten einander in geteiltem Triumph an, und Barnaby verfiel in ein leises Ächzen.

»Meinen Dank an Euch«, sagte Schwester Claire. »Euer Name, damit ich Gott angemessen danken kann, der Euch zu uns geschickt hat, als wir Euch brauchten?«

Der schwarzhaarige Mann verbeugte sich. »Ellis, Mylady«, sagte er.

Er kehrte zu den anderen zurück, immer noch lächelnd.

Schwester Claire sagte zu den versammelten Gaffern: »Ihr könnt wieder an die Arbeit gehen oder euch ausruhen, außer dir und dir und …« Ihr Blick fiel in demselben Moment auf Schwester Amicia, in dem auch Frevisse zu ihr hinsah.

Schwester Amicia war nach St. Frideswide gekommen, weil ihrem Vater das Geld ausgegangen war, nachdem er ihren vier älteren Schwestern ihre Mitgift gegeben hatte. Er hatte beschlossen, den Rest zu sparen und sich seine Belohnung im Jenseits zu sichern, indem er St. Frideswide seine jüngste Tochter als Nonne anbot. Als gute Tochter hatte sie getan, wie ihr befohlen worden war, und vor sechs Jahren den Schleier genommen. Aber Gelübde und Schleier reichten nicht aus, um eine Nonne aus ihr zu machen. Meist war sie gehorsam und betete mit frommer Andacht; aber trotz der Regel Benedikts liebte sie die Bänder und anderen hübschen Dinge, die ihre Schwestern ihr mitbrachten, wenn sie zu Besuch kamen. Und jetzt, als sie Ellis’ sich entfernenden Rücken betrachtete, lag viel zuviel Wissen darum in ihrem Blick, dass er ein hochgewachsener, gutgebauter, nicht gerade schlecht aussehender Mann war.

»… Schwester Amicia, ich denke, Ihr könnt jetzt ins Kloster zurückkehren und nachsehen, was in der Krankenstation noch zu tun ist«, beendete Schwester Claire ihren Satz, der Frevisses eigenen Gedanken entsprach.

Frevisse, ebenso wie Schwester Claire darum bemüht, dass alle Arbeit getan wurde, sagte: »Annie, nimm dieses gelbe Tuch und weich es ein, damit du es morgen sauber schrubben kannst. Soviel können wir zumindest für die Leute tun, die ihn gerettet haben. Ihr anderen geht an die Arbeit. Seht zu, dass genug Holz für beide Feuer da ist, und bringt Bettzeug für unsere Gäste. Und jemand muss seiner Frau sagen, dass sie jetzt zurückkommen kann. Ich frage am besten Schwester Alys, ob in der Küche etwas Essen für unsere Gäste entbehrt werden kann. Schwester Amicia, kommt.«

Schwester Amicia, ganz niedergeschlagene Augen und Demut, murmelte: »Ja, Schwester«, und folgte Frevisse zur Tür hinaus.

Das Pferd und der Karren der Schauspieler warteten im Hof. Das Pferd, eine Stute, war ein knochiges Geschöpf mit einem missgebildeten Vorderhuf, aber nicht dürrer, als von einem hart arbeitenden Tier erwartet werden konnte, das nur selten Hafer zu sehen bekam. Der junge Joliffe hatte bereits ein paar Sachen vom Karren geladen und stand jetzt vor der Stute, hielt sanft ihre Nüstern in seiner hohlen Hand und murmelte in ihr Ohr. Frevisse befahl Schwester Amicia, sie solle vorausgehen, und wandte sich ab, um mit ihm zu sprechen.

Er ließ das Pferd los, als sie zu ihm trat, und machte eine Verbeugung, die ebenso demütig war, wie Bassetts theatralisch gewesen war. Aber als er sich aufrichtete, war sein Blick kritisch, und Frevisse erkannte wieder mit Unbehagen, dass er weit älter war als er aussah.

»Wie schon Meister Bassett möchte auch ich Euch meinen Dank aussprechen, dass Ihr uns bleiben lasst, Mylady«, sagte er. Seine Dankbarkeit schien aufrichtig zu sein, weder gezwungen noch falsch. Aber seine Sprache war kühn für jemanden, der derartig abhängig war von den Launen Fremder.

Frevisse behielt ihre Meinung einstweilen für sich und erwiderte: »Es wäre armselige Höflichkeit gewesen, Euch wieder auf die Straße zu schicken, nach der Güte, die Ihr einem Fremden erwiesen habt. Wenn Ihr Euer Pferd in den Stall bringen wollt, geht wieder durch das Tor hinaus in den äußeren Hof und dann links. Dort wird Euch jemand zeigen, wo Ihr den Karren hinstellen könnt.«

Joliffe begann, Tisbe vorwärts zu führen, und sagte beiläufig: »Güte ist eine seltene Ware, das ist wahr. Es wäre eine Schande gewesen, eine so offensichtliche Gelegenheit, sie zu erweisen, ungenutzt vorübergehen zu lassen, wo sie dringlich gebraucht wurde. Und jetzt, seht Ihr, empfangen wir sie zurück.«

»Seid Ihr schon lange unterwegs?«

Joliffe stellte sicher, dass die Rückseite des Karrens beim Wendemanöver die Mauer nicht streifen würde, und antwortete: »Meint Ihr mich, oder uns alle zusammen?«

»Ich meine, wie lange ist es her, seit Eure Truppe zuletzt ein Dach für die Nacht über dem Kopf hatte?«

»Mit Ausnahme der beiden letzten Nächte ist uns das stets gelungen. Wir waren – komm, Tisbe, hier entlang –, am Weihnachtstag waren wir in Fen Harcourt Manor, und wir haben vor, am Neujahrstag in Oxford zu sein und bis zum Dreikönigsabend zu bleiben. Meister Bassett kennt einen der Wirte dort.«

»Also braucht Ihr von uns nichts weiter als Unterkunft für eine Nacht?«

Joliffe hielt Tisbe an und wandte seine volle Aufmerksamkeit Frevisse zu. »Warum diese Besorgnis?«, fragte er scharf. »Wir sind keine von Euren Leuten, und Ihr schuldet uns keine besondere Fürsorge. Ihr habt Eure Pflicht erfüllt, indem Ihr uns Unterkunft gegeben und ein Feuer und Essen versprochen habt.«

Frevisse erwiderte seinen Blick und antwortete ebenso scharf, wie er gefragt hatte: »Ich weiß, wie hart die Straße im Winter sein kann, und Ihr habt eine Frau und ein Kind bei Euch.«

Er hatte den Anstand, fast verlegen dreinzusehen, aber bevor er etwas erwidern konnte, begann die Klosterglocke zu läuten und zur Vesper zu rufen. Frevisse neigte den Kopf und wandte sich zum Gehen. Sie sagte: »Bitte entschuldigt mich. Ich komme vor der Komplet noch einmal vorbei, um zu sehen, wie Ihr zurechtkommt.«

Die Vesper ging ihren starken, anmutigen Gang, kündete von des Tages Fülle und brachte die Hoffnung zum Ausdruck, dass die Segnungen, die er gebracht hatte, endlos sein mochten. »Et exsultavit spiritus meus in Deo, salutari meo.« Meine Seele erhebet den Herrn, und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen.

Aber der Fluss und die Schönheit des Gottesdienstes wurden in St. Frideswide ernsthaft beeinträchtigt durch ein allgemeines krächzendes Geschniefe unter den Nonnen.

Die Krankheit war vor Weihnachten unter den Dienstleuten ausgebrochen, hatte sich unter den Nonnen verbreitet und noch nicht ihren natürlichen Verlauf genommen, obwohl Schwester Claire – voll beschäftigt mit Wickeln und Heilkräutertees – ihnen versicherte, dass es nur eine Frage der Zeit sei. Frevisses Halsschmerzen waren schon viel besser geworden, aber sie machte noch ständig Gebrauch von ihrem Taschentuch, und es mangelte ihr an ihrer üblichen Energie. Wie die meisten anderen Nonnen musste sie beim Singen vorsichtig sein, damit es nicht zu einem plötzlichen Krächzen wurde. Und wie den meisten anderen gelang ihr das oft nicht.

Und heute war Schwester Claire, die von ihrer eigenen Erkältung fast genesen war, unglücklicherweise noch bei dem Verletzten, und ihre tiefe, volle Stimme war nicht da, um die anderen mitzutragen. Ohne sie war Schwester Thomasine, deren dünner, heller Sopran sich jetzt über die gebrochenen Anstrengungen aller anderen erhob, die kraftvollste Sängerin.

Trotz ihrer scheinbaren Zerbrechlichkeit war Thomasine in dem Jahr, seit sie freudig ihre endgültigen Gelübde abgelegt hatte, prächtig gediehen. Ihre Demut und Glaubensinbrunst wurden im Kloster ebenso selbstverständlich hingenommen wie die sieben Gottesdienste des Tages. Frevisse hatte gehört, wie unter den Nonnen geflüstert wurde, Thomasines Frömmigkeit sei der Grund, warum Gott ihr die Gnade erwiesen hatte, sie allein vor der gegenwärtigen Pest des Schnupfens und Niesens zu bewahren.

Frevisse gab sich alle Mühe, darüber keine Meinung zu haben. Denn wenn sie sich gestattet hätte, eine zu haben, wäre es vielleicht die gewesen, dass Schwester Thomasine vor der Krankheit bewahrt wurde, um Frevisses Geduld auf die Probe zu stellen.

Nach der Vesper hatten die meisten Nonnen ihre Zeit der Ruhe und der Meditation vor dem Abendessen. Aber Frevisse, die das Gefühl hatte, dass ihre Pflichten gegenüber den Gästen des Klosters noch nicht erfüllt waren, kehrte zum Gästehaus zurück. Dort stellte sie fest, dass sich die Schauspieler um den hinteren Herd versammelt und sich zwischen ihren Besitztümern häuslich eingerichtet hatten. Die Frau rührte einen Topf um, der auf dem Feuer stand. Das flackernde orangefarbene Licht schmeichelte ihren hageren Zügen, so dass sie fast schön aussah. Der Junge, Piers, hatte sich dicht neben ihr zusammengerollt und schlief auf irgendjemandes Mantel. Im Schlaf wirkte sein Gesicht sogar noch liebenswerter als im Wachzustand. Die drei Männer saßen ihnen gegenüber in ein Gespräch vertieft, das oft von Lachen unterbrochen wurde. Ellis warf die Stücke des Stocks, den er mit den Händen durchgebrochen hatte, mit einer beiläufigen, entspannten Geste ins Feuer.

Es war nichts Entspanntes an der Versammlung um den anderen Herd. Nur Schwester Claire, der verletzte Mann, Meg und ihr Sohn sowie ein älterer Junge waren geblieben. Noch ein Sohn, dachte Frevisse. Das war gut; selbst wenn ihr Mann starb, hatte die arme Meg immer noch ihre Söhne, und der Ältere wirkte alt genug, um zu erben. Lord Lovels Verwalter war ein gerechter Mann. Wenn sie ihren Lehnspflichten weiter nachkommen und die Abgaben leisten konnten, würden sie ihr Land behalten können, selbst wenn Barnaby starb.

Frevisse störte Schwester Claire nicht, sondern stellte sich an eine Stelle, wo sie wusste, dass Schwester Claire sie sehen würde. Sie wollte warten, bis die Krankenpflegerin Gelegenheit hatte, ihr zu sagen, ob es irgendetwas gab, das sie tun konnte. Die Verletzungen des Mannes waren gesäubert und die schlimmsten Wunden verbunden worden, auch die Schnittwunde am Kopf. Jetzt, wo er sorgsam in Decken eingehüllt und die Schulter eingerenkt war, sah die Sache nicht mehr so hoffnungslos aus wie zu Beginn. Er war immer noch bewusstlos oder schlief. Sein Kopf rollte hin und her und sein Mund stand offen, obwohl er schwer und angestrengt durch die Nase atmete. Wahrscheinlich war sie ebenfalls gebrochen.

Schwester Claire hob behutsam seine verletzte Hand hoch. Barnaby drehte den Kopf zu ihr, aber seine Augen blieben geschlossen, bis sie vorsichtig seinen Zeigefinger berührte. Da stieß er einen wortlosen Schrei aus und öffnete die Augen weit. Sie waren glasig und blutunterlaufen und schienen nichts zu sehen. Schwester Claire ließ den Finger los, und er verfiel wieder in Schweigen. Seine Augen schlossen sich wieder.

»Bitte tut das nicht!« flüsterte Meg heiser. »Es hat keinen Sinn. Seine Hand ist hin und wird nie wieder werden.«

Das erste Entsetzen war vorbei, aber der Schock war geblieben. Meg war neben ihrem Mann auf dem Fußboden niedergesunken, die eine Hand zur Faust geballt und gegen die mageren Brüste gepresst, die andere umklammerte den Arm ihres jüngeren Sohnes, der gegen sie gelehnt dasaß. Ihr angespannter, gehetzter Blick hing an der zerstörten Hand ihres Mannes, die Schwester Claire sanft niederlegte. Den älteren Sohn, der sich hinter ihr auf den Fersen niedergekauert und eine Hand auf ihre Schulter gelegt hatte, schien sie nicht zu bemerken.

Wie so oft bei Brüdern waren die beiden Jungen sich nicht sehr ähnlich. Der Jüngere hatte den schmalen Knochenbau seiner Mutter, die helle Haut und das blonde Haar, das sie vielleicht gehabt hatte, als sie jung gewesen war, obwohl davon nichts übriggeblieben war. Der Ältere, groß und grobknochig, mit dickem, dunklem Haar, kam mehr nach dem Vater. Sein junges Gesicht begann bereits voller zu werden und den wuchtigen Unterkiefer auszubilden, den er als erwachsener Mann haben würde. Und jetzt würde er noch früher erwachsen werden müssen, selbst wenn sein Vater durchkam.

»Komm, Ma«, sagte er. »Lass sie. Vielleicht kann sie es heilen.«

»Nichts kann ihn heilen, Sym. Still jetzt«, sagte Meg emotionslos. Sie drehte sich nicht zu ihm um.