12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Eine unfassbare Geschichte über die legendäre Fluchtroute der Nazis vom Vatikan nach Argentinien: Meisterhaft entspinnt der bekannte Menschenrechtsanwalt Philippe Sands eine unfassbare Geschichte über Liebe, Intrigen und Spionage. Er erzählt von Leben, Flucht und Tod des SS-Offiziers Otto Wächter, ab 1942 NS-Gouverneur von Galizien. Nach 1945 als Massenmörder gesucht, gelang ihm die abenteuerliche Flucht in den Vatikan. Doch bevor er von dort – beschützt vom berüchtigten Bischof Hudal – über die Rattenlinie weiterflüchten konnte, starb er 1949 überraschend. Jahrzehnte später begegnet Philippe Sands Ottos Sohn Horst Wächter – der Beginn einer komplexen Ermittlung: Horst behauptet, sein Vater sei vergiftet worden. Sands beschließt, die Wahrheit herauszufinden. Und Horst zu beweisen, dass sein Vater für den Mord an Zehntausenden Menschen verantwortlich war. Ausgehend von den privaten Briefen und Tagebüchern der Familie Wächter und auf Basis zahlreicher Dokumente aus Archiven, gelingt Sands ein intimes, verstörendes Porträt des SS-Mannes und seiner Frau. Zugleich deckt er Intrigen, Korruption und Spionage rund um die Fluchthilfe für NS-Kriegsverbrecher aus dem Vatikan auf. Und er lässt uns teilhaben an seinen Begegnungen mit Horst Wächter - und damit an der unwahrscheinlichen Beziehung zweier Männer, die auf unterschiedlichen Seiten der Geschichte stehen. »Eine fesselnde Reise durch die Zeit und ein Porträt des Bösen in all seiner Komplexität, Banalität und Selbstgerechtigkeit.« Stephen Fry

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 714

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Philippe Sands

Die Rattenlinie – ein Nazi auf der Flucht

Lügen, Liebe und die Suche nach der Wahrheit

Über dieses Buch

»Die Philharmonie hat gespielt. Alles ein großer Erfolg. Morgen muss ich 50 Polen erschießen lassen. Alles Liebe, Dein Hümmi!«

So schließt ein Brief Otto Wächters an seine Frau Charlotte im Dezember 1939. Jahrzehnte später begegnet Philippe Sands ihrem Sohn Horst – der Beginn einer komplexen Ermittlung: Horst versucht, seinen Vater zu rehabilitieren, Sands versucht, dessen Schuld zu beweisen.

Ausgehend von den privaten Briefen und Dokumenten der Familie Wächter entspinnt Sands eine meisterhaft erzählte Geschichte über Liebe, Intrigen und Spionage und lässt uns teilhaben an der unwahrscheinlichen Beziehung zweier Männer, die auf unterschiedlichen Seiten der Geschichte stehen.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Biografie

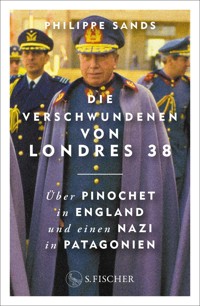

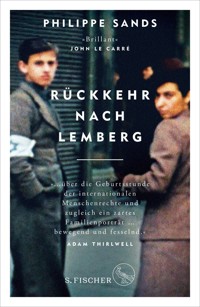

Philippe Sands, geboren 1960, ist Anwalt und Professor für Internationales Recht und Direktor des Centre on International Courts and Tribunals am University College in London. Leidenschaftlich setzt er sich für humanitäre Ziele und das Völkerrecht ein. Er formulierte u.a. die Anklage gegen den chilenischen Diktator Pinochet. Sein Buch »Rückkehr nach Lemberg« wurde ausgezeichnet mit dem renommierten Baillie Gifford Prize 2016 und dem Wingate-Literaturpreis 2016 und war Buch des Jahres bei den British Book Awards 2017.

Impressum

Deutsche Erstausgabe

Erschienen bei FISCHER E-Books

Die englische Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel «The Ratline. Love, Lies and Justice on the Trail of a Nazi Fugitive« bei Weidenfeld & Nicolson, einem Inprint der Orion Publishing Group Ltd., London.

© Philippe Sands, 2020

Für die deutschsprachige Ausgabe:

© 2020 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main

Covergestaltung: Schiller Design, Frankfurt nach einer Idee von Orionbooks

Coverabbildung: Horst Wächter

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-491072-7

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

[Widmung]

[Motti]

Mitteilung an den Leser

Hauptpersonen

Prolog

Rom, 13. Juli 1949

I Liebe

1 2012, Hagenberg

2 1901, Otto

3 1908, Charlotte

4 1929, Wien

5 2013, Hagenberg

6 1933, Wien

7 1934, Berlin

II Macht

8 1938, Wien

9 2014, London

10 1938, Wien

11 1939, Krakau

12 Bronisława

13 1941, Krakau

14 1942, Lemberg

15 Michael

16 1943, Lemberg

17 2014, Lwiw

18 1944, Lemberg

19 1944, Bozen

20 1945, Thumersbach

III Flucht

21 2015, New York

22 1945, Hagener Hütte

23 Buko

24 1948, Salzburg

25 1949, Bozen

26 2016, Warschau

27 Mai 1949, Vigna Pia

28 Kunst

29 Juni 1949, Rom

30 Juli 1949, Santo Spirito

IV Tod

31 Die fünf Begräbnisse des O.W.

32 2016, Hagenberg

33 Letzter Wille

34 September 1949

35 Der Bischof

36 Kalter Krieg

37 Wollenweber

38 CIC

39 Lauterbacher

40 Persilschein

41 Los Angeles

42 Hass

43 2017, Rom

44 Anima

45 Café Doney

46 Albaner See

47 Exhumierung

48 Lucid

49 2018, Albuquerque

50 Wiesenthal

51 Leber

52 2018, Hagenberg

Epilog

Rom, 13. Juli 2019

Anhang

Dank

Quellen

Anmerkungen I

Anmerkungen II

Abbildungen und Karten

Register

Für Allan, Marc und Leo,

Väter und Söhne,

und

in Erinnerung an Lisa Jardine

»Denn siehe, ich will die Meder gegen sie erwecken, die nicht Silber suchen oder nach Gold fragen, sondern die Jünglinge mit Bogen erschießen und sich der Frucht des Leibes nicht erbarmen und die Kinder nicht schonen.«

Jesaja 13:18

»Es ist wichtiger, den Schlächter zu verstehen als das Opfer.«

Javier Cercas

Mitteilung an den Leser

Die in diesem Buch erzählte Geschichte umspannt einen Zeitraum, in dem Grenzverläufe, Herrschaftsverhältnisse und Ortsnamen sich häufig änderten. So war beispielsweise die Stadt, die wir heute als Lwiw kennen, während des 19. Jahrhunderts allgemein als Lemberg bekannt und lag am Rand der Österreichisch-Ungarischen Monarchie. Kurz nach dem Ersten Weltkrieg wurde sie Teil der soeben ausgerufenen unabhängigen Zweiten Polnischen Republik und hieß fortan Lwów, bis sie nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs von den Sowjets besetzt und in Lwow umbenannt wurde. Im Juli 1941 eroberten überraschend die Deutschen die Stadt, die sie wieder Lemberg nannten und zur Hauptstadt des Distrikts Galizien im Generalgouvernement machten. Nachdem die Rote Armee im Sommer 1944 die Nazis vertrieben hatte, wurde die Stadt Teil der Ukraine und trägt seitdem den Namen Lwiw. Lemberg, Lwiw, Lwow und Lwów sind derselbe Ort.

Wie die Stadt und andere Orte, deren Namen sich im Lauf der Jahre änderten, auf den Seiten dieses Buches genannt werden sollten, war eine schwierige Frage. Ich habe mich weitgehend an die Namen gehalten, die von denjenigen benutzt wurden, die den jeweiligen Ort zu der Zeit beherrschten, über die ich schreibe.

Hauptpersonen

Ottos Familie

Josef Wächter, geb. 29.12.1863, Hawran, Vater

Martha (Pfob) Wächter, geb. 23.9.1874, Wien, Mutter

Hertha (Wächter) Chaterny, geb. 1888, Schwester

Ilse (Wächter) von Böheim-Heldensinn, geb. 1900, Schwester

Otto Gustav, geb. 1901

heiratet Charlotte (Bleckmann) Wächter, geb. 1908

Otto Richard, geb. 1933

Otto, geb. 1961, ein Neffe von Horst

Lieselotte (Liesl), geb. 1934

Dario, geb. 1969, ein Neffe von Horst

Waltraut, geb. 1937

Horst Arthur, geb. 1939

Heidegund (Heide), geb. 1940

Sieglinde (Linde), geb. 1944

Charlottes Familie

August von Scheindler, geb. 1852, Großvater

Henriette (Schwippel) von Scheindler, geb. 1856, Großmutter

Carl Walther Bleckmann, geb. 1868, Vater

Margarete (Meta) (von Scheindler) Bleckmann, geb. 1878, Mutter

Hanne (Sterz) Bleckmann, geb. 1902, Schwester

Helene (Küfferle) Bleckmann, geb. 1903, Schwester

Heinrich Bleckmann, geb. 1904, Bruder

Charlotte (Wächter) Bleckmann, geb. 1908

Wolfgang Bleckmann, geb. 1909, Bruder

Richard Bleckmann, geb. 1914, Bruder

Horsts Familie

H. heiratet Jacqueline (Ollèn) Wächter, geb. 1951

Magdalena Wächter, geb. 1977, Tochter

heiratet Gernot Galib Stanfel, geb. 1968

Otto Bauer, kommissarischer Amtschef im Distrikt Galizien, Lemberg, 1943–44

Hanns Blaschke, Deutscher Klub, Juliputschist, Bürgermeister von Wien, 1943–45

Martin Bormann, Privatsekretär von Adolf Hitler, 1943–45

Josef Bühler, Stellvertreter des Generalgouverneurs Hans Frank, Generalgouvernement für die besetzten polnischen Gebiete, 1939–45

Josef Bürckel, Gauleiter und Reichsstatthalter in Wien, 1939–40

Eugen Dollmann, deutscher Diplomat, SS-Angehöriger, Botschafter des Deutschen Reiches beim Heiligen Stuhl, 1939

Georg von Ettingshausen, Wiener Anwalt und NSDAP-Mitglied

Helga Ettingshausen, seine Ehefrau

Hans Fischböck, Generalkommissar in den Niederlanden, 1940–45

Trudl Fischböck, seine Ehefrau, Charlottes Freundin

Ludwig Fischer, Gouverneur des Distrikts Warschau, 1941–45

Hans Frank, Generalgouverneur der nicht in das Deutsche Reich eingegliederten polnischen Gebiete (Generalgouvernement), 1939–45

Brigitte Frank, Ehefrau von Hans Frank

Niklas Frank, Sohn von Hans Frank, geb. 1939

Alfred Frauenfeld, Juliputschist, Gauleiter der NSDAP in Wien, 1930

Odilo Globocnik (»Globus«), Gauleiter von Wien, 1938, Höherer SS- und Polizeiführer, 1939–43

Reinhard Heydrich, Chef der Gestapo, 1934–39, Leiter des Reichssicherheitshauptamtes (RSHA), 1939–42

Heinrich Himmler, Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei, 1933–45

Wilhelm Höttl, SS-Sturmbannführer und Geheimdienstoffizier, Kollege in Italien

Ernst Kaltenbrunner, Deutscher Klub, Führer der SS in Österreich, Leiter des Reichssicherheitshauptamtes (RSHA), 1943–45

Friedrich (Fritz) Katzmann, SS- und Polizeiführer von Galizien mit Sitz in Lemberg

Albert Kesselring, Generalfeldmarschall, Luftwaffe

Erich Koch, Reichskommissar für die Ukraine, 1941–44

Friedrich-Wilhelm Krüger, Höherer SS- und Polizeiführer, Generalgouvernement für die besetzten polnischen Gebiete, 1939–43

Karl Lasch, Gouverneur des Distrikts Galizien, 1941–42

Ludwig Losacker, Amtschef von Otto im Distrikt Galizien, Lemberg, 1941–43

Kajetan Mühlmann, Kunsthistoriker und SS-Offizier

Hermann Neubacher, Bürgermeister von Wien, 1938–40

Rudolf Pavlu, Juliputschist, Ottos Freund und Kollege, Bürgermeister von Krakau, 1941–43

Walter Rafelsberger, SS-Führer und Staatskommissar für Privatwirtschaft und Leiter der Vermögensverkehrsstelle, Wien, 1938–40

Burkhard (Buko) Rathmann, 24. Waffen-Gebirgs-(Karstjäger-)Division der SS, 1943–45

Walter Rauff, SS-Standartenführer, Gruppenleiter Amtsgruppe II D (Technik) im Reichssicherheitshauptamt (RSHA), 1941–43, Chef des Sicherheitsdienstes (SD) in Norditalien, 1943–45

Alfred Reinhardt, Ingenieur

Baldur von Schirach, Reichsjugendführer, 1931–40, Gauleiter und Reichsstatthalter in Wien, 1940–45

Albert Schnez, Wehrmachtsoffizier

Arthur Seyß-Inquart, Bundeskanzler von Österreich, 1938, Reichskommissar für die besetzten niederländischen Gebiete, 1940–45, Horsts Pate

Karl Wolff, SS-Obergruppenführer, Höchster SS- und Polizeiführer in Italien, 1943–45

Stephan Brassloff, Professor, Universität Wien, Ottos Lehrer, 1925

Emanuel (Manni) Braunegg, enger Freund von Otto, Wien

Engelbert Dollfuß, Bundeskanzler von Österreich, 1932–34

Luise Ebner, Freundin von Otto, Bozen

Reinhard Gehlen, Wehrmacht-Geheimdienstoffizier

Friedensreich Hundertwasser, Künstler, für den Horst arbeitete

Josef Hupka, Professor, Universität Wien, Ottos Lehrer, 1925

Herbert Kappler, Kommandeur der Sicherheitspolizei und des SD in Rom, 1940–44

Georg Lippert, Architekt, Wien

Eleonore (Nora) von Hößlin, geb. Oberrauch, Freundin von Otto, Bozen

Ferdinand Pawlikowski, Bischof, Freund der Familie Bleckmann

Erich Priebke, SS-Offizier, Rom, entkam über die Rattenlinie nach Argentinien

Dr. Franz Rehrl, Landeshauptmann von Salzburg, Eigentümer eines Hauses in Thumersbach

Franz Hieronymus Riedl, Journalist, Südtirol

Lothar Rübelt, Fotograf, Wien

Franz Stangl, Kommandant von Treblinka, entkam über die Rattenlinie nach Brasilien

Hansjakob Stehle, Historiker und Autor, Bekannter von Charlotte

Josef Thorak, Bildhauer, Nachbar der Wächters, Thumersbach

Melitta Wiedemann, Journalistin

Simon Wiesenthal, Nazi-Jäger

Karl-Gustav Wollenweber, deutscher Diplomat in Rom, 1940–44

Prolog

Rom, 13. Juli 1949

Der Zustand des Mannes in Bett neun war ernst. Gequält von hohem Fieber und einem akuten Leberleiden, konnte er weder essen noch sich auf die Dinge konzentrieren, die ihn in seinem ehrgeizigen Bestreben über weite Strecken seines Lebens angetrieben hatten.

Das Krankenblatt am Fußende des Patientenbettes bot nur spärliche Informationen: »Am 9. Juli 1949 wird der Kranke namens Reinhardt […] eingeliefert.« Das Datum stimmte, der Name nicht. Sein bürgerlicher Name war Wächter, allerdings hätte die Verwendung dieses Namens die Behörden darauf aufmerksam machen können, dass der Patient ein ranghoher Nazi war und wegen Massenmordes gesucht wurde. Er hatte früher als Stellvertreter von Hans Frank fungiert, dem Generalgouverneur der besetzten polnischen Gebiete, der drei Jahre zuvor wegen der Ermordung von vier Millionen Menschen in Nürnberg gehängt worden war. Auch Wächter war angeklagt, wegen »Massenmords«, der Erschießung und Hinrichtung von mehr als einhunderttausend Menschen. Es war eine niedrige Schätzung.

»Reinhardt« war in Rom, er war auf der Flucht. Wegen »Verbrechen gegen die Menschlichkeit« und »Genozids« glaubte er sich von Amerikanern, Polen, Sowjets und Juden gejagt. Er hoffte, es nach Südamerika zu schaffen.

Sein Vater war auf dem Krankenblatt als »Josef« benannt, was korrekt war. Der für seinen Taufnamen vorgesehene Platz war leer. »Reinhardt« benutzte den Namen Alfredo, aber sein bürgerlicher Name war Otto.

Als Beruf des Patienten war »Schriftsteller« angegeben, was nicht ganz falsch war. Otto Wächter schrieb Briefe an seine Frau und führte ein Tagebuch, das allerdings nur wenige Einträge enthielt, die, wie ich erfahren sollte, in einer Kurzschrift oder einem Code verfasst waren, was ihre Entzifferung erschwerte. Außerdem schrieb er Gedichte, und kürzlich hatte er sogar, um die tristen Stunden eines ablenkungsbedürftigen Mannes auszufüllen, ein Drehbuch und ein Manifest über die Zukunft Deutschlands verfasst. Letzterem hatte er den Titel Quo Vadis Germania? gegeben.

Als er mächtig und frei gewesen war, hatte der Patient seinen Namen unter Dokumente gesetzt, die Menschen zu Freiwild erklärten. Sein Name erschien am Fuß wichtiger Briefe und Erlasse. In Wien beendete er die Karrieren von zweien seiner Universitätslehrer. In Krakau genehmigte er die Errichtung des dortigen Ghettos. Ein anderes, in Lemberg unterzeichnetes Schriftstück verbot es Juden zu arbeiten. Es wäre daher treffender gewesen, den Patienten hinsichtlich seiner beruflichen Beschäftigung als Anwalt, Gouverneur oder SS-Gruppenführer zu bezeichnen. In den zurückliegenden vier Jahren hatte ihn hauptsächlich der Versuch beschäftigt zu überleben – ein Mann, der sich versteckte und zu entkommen suchte und der glaubte, dass es ihm gelungen sei.

Als Alter nannte das Formular »45 Jahre«. Tatsächlich war er drei Jahre älter und hatte kürzlich seinen Geburtstag gefeiert.

Sein Familienstand wurde mit »ledig« angegeben. In Wirklichkeit war er mit Charlotte Bleckmann verheiratet, die er in seinen Briefen als Lotte oder Lo bezeichnete. Sie nannte ihn »Hümmchen« oder »Hümmi«. Das Paar hatte sechs Kinder, obwohl es mehr hätten sein können.

Auf dem Krankenblatt fand sich keine Adresse in Rom. Tatsächlich führte der Patient ein Leben im Verborgenen, in einer Mönchszelle im Dachgeschoss des Klosters Vigna Pia, das abseits am Stadtrand nahe einer Biegung des Tiber lag. Er schwamm gerne.

Das Krankenblatt ließ unerwähnt, dass der Patient von zwei Mönchen, die in Vigna Pia lebten, in das Hospital gebracht worden war.

Über seinen Gesundheitszustand wurde Folgendes vermerkt:

»Der Kranke gibt an, dass er seit 1.7. nichts mehr essen konnte, am 2.7. hohes Fieber bekam, am 7.7. eine Gelbsucht auftrat. Der Kranke ist Diabetiker; die klinische Analyse ergibt einen positiven Leberbefund: akute gelbe Leberatrophie (icterus gravis).«

Aus anderen Quellen wissen wir, dass »Reinhardt« während seines Aufenthalts im Hospital Santo Spirito drei Besucher empfing. Einer war ein Bischof, der früher Papst Pius XII. nahegestanden hatte. Ein weiterer war ein Arzt, der während des Krieges an der Deutschen Botschaft in Rom tätig gewesen war. Der dritte war eine preußische Dame, die Gattin eines italienischen Wissenschaftlers, mit dem sie zwei Kinder hatte. Sie besuchte den Patienten jeden Tag, einmal am Sonntag, dem Tag nach seiner Aufnahme, zweimal am Montag, einmal am Dienstag.

Am Mittwoch, dem 13. Juli, besuchte sie ihn zum fünften Mal. Bei jedem ihrer Besuche brachte sie ein kleines Geschenk mit, ein Stück Obst oder eine kleine Süßigkeit, wie vom Arzt vorgeschlagen.

Für die preußische Dame war es schwer, Zutritt zur Sala Baglivi zu erlangen, wo »Reinhardt« lag. Bei ihrem ersten Besuch wurde sie von einem Wächter eingehend befragt, doch sie konnte, wie der Mann sagte, »keine genaueren Angaben machen«. Man hatte sie gewarnt, sie solle diskret sein, lediglich sagen, sie gehöre zu den »Freunde[n] von der Kirche«. Sie wiederholte die Worte, am Ende ließ der Bewacher sich erweichen. Mittlerweile, bei ihrem fünften Besuch, erkannte man sie bereits.

Die Dame zeigte sich beeindruckt von der Weitläufigkeit der Sala Baglivi. »Wie eine Kirche«, erzählte sie der Frau des Patienten, die laut Krankenblatt nicht existierte. Sie war dankbar für die Kühle des weiten Raumes, der eine Zuflucht vor der Hitze des Tages bot, wenn sie von ihrer Wohnung zu Fuß herkam, vorbei an der Piazza dei Quiriti und dem Brunnen, der Mussolini zu der Äußerung veranlasst hatte, in einem Park hätten vier nackte Frauen nichts verloren.

Sie ging vorbei an der kleinen Kapelle, wandte sich nach rechts, betrat die Sala Baglivi und näherte sich dem Bett des Patienten, wo sie anhielt. Sie begrüßte ihn, sprach ein paar Worte, verschaffte ihm mit einem feuchten Tuch Kühlung, wechselte sein Hemd. Sie zog den kleinen Hocker unter dem Bett hervor und setzte sich, um Konversation und Trost anzubieten. Ein neuer Patient im Bett nebenan bedeutete weniger Privatsphäre, was sie auf ihre Worte achten ließ.

Der Patient hatte wenig zu sagen. Zur Behandlung der Infektion hing er an einem Penicillin-Tropf, das Medikament senkte zwar das Fieber, schwächte ihn aber auch. Er sollte nur wenig zu sich zu nehmen, Kaffee mit Milch, ein paar Tropfen Orangensaft mit einem Teelöffel Traubenzucker. Die Ärzte ermahnten ihn, seinen Magen zu schonen.

Bei jedem Besuch bemerkte die Dame eine Veränderung. Am Montag war der Patient schwach und sprach wenig. Am Dienstag wirkte er frischer und gesprächiger. Er erkundigte sich nach Briefen, die er erwartete, und äußerte die Hoffnung, dass sein ältestes Kind, das ebenfalls Otto hieß, ihn vielleicht besuchen würde, bevor der Sommer vorbei war.

Seine heutigen Worte waren ermutigend, auch wenn der Körper schwächer wirkte. »Es geht viel, viel besser«, sagte der Patient. Sie flößte ihm einen Teelöffel Orangensaft ein. Einen einzigen. Sein Verstand war klar, seine Augen strahlten.

Der Patient schaffte einen längeren, zusammenhängenden Gedanken: »Wenn Lo jetzt nicht kommen kann, so macht das gar nichts, ich bin ihr in den letzten langen Nächten so unendlich nah gewesen, und ich bin froh, dass wir so stark verbunden sind, sie versteht mich ganz und es ist alles richtig, so wie es war …«

Er loderte innerlich, verspürte aber keinen Schmerz. Er wirkte ruhig, lag still da, hielt die Hand der Dame. Sie erzählte ihm von ihrem Tag, dem Leben in Rom, den Kindern. Bevor sie ging, strich sie ihm sanft über die Stirn.

Er sprach ein paar letzte Worte zu ihr. »Ich danke Ihnen, ich bin in guten Händen, und auf morgen.«

Um halb sechs Uhr nachmittags verabschiedete sich die preußische Dame von dem Patienten, der als »Reinhardt« bekannt war. Sie wusste, das Ende war nahe.

Noch am selben Abend empfing der Patient den Bischof. Gegen Ende des Besuchs, so die Darstellung des Bischofs, in dessen Armen er angeblich gelegen hatte, sprach der Patient seine letzten Worte. Darin gab er einer vorsätzlichen Handlung die Schuld an seinem Zustand und identifizierte den Giftmörder. Es sollten viele Jahre vergehen, bevor die Worte, die er angeblich zu dem Bischof sprach und bei denen niemand sonst zugegen war, anderen zur Kenntnis gelangten.

Der Patient erlebte den nächsten Tag nicht.

Ein paar Tage später schrieb die Besucherin an Charlotte Wächter, die Witwe. Auf zehn handschriftlichen Seiten schilderte sie, wie sie Wächter ein paar Wochen vorher, kurz nach dessen Ankunft in Rom, kennengelernt hatte. »Ich weiß von ihm von Ihnen, von den Kindern und allem, was ihm das Leben wert machte.« »Reinhardt« hatte der Besucherin von seiner Arbeit vor und während des Krieges und in den folgenden Jahren, die er hoch oben in den Bergen verbrachte, erzählt. Der Brief beschrieb einen Zustand der Ruhelosigkeit und erwähnte einen Wochenendausflug in die Umgebung von Rom, den »Reinhardt« unternommen hatte. Den Namen des Ortes oder der Person, die er besucht hatte, verriet sie nicht.

Der Brief endete mit ein paar Worten über die Diagnose. Der behandelnde Arzt glaubte, dass die Todesursache eine »akute Leberatrophie« sei, eine möglicherweise durch Lebensmittel oder Wasser verursachte »innere Vergiftung«. Die Dame äußerte Gedanken über die Zukunft, wie sehr Charlotte ihren »sonnige[n], freundliche[n] Kamerad[en]« vermissen werde. Sie solle nur an die Kinder denken, fügte sie hinzu, sie bräuchten eine couragierte, glückliche Mutter.

»… gerade Ihren tapferen Frohsinn, Ihr mitten im Leben stehen liebte ja Ihr Mann an Ihnen.« Mit diesen Worten beschloss sie den Brief, der über den wahren Namen des Patienten stillschweigend hinwegging.

Der Brief war auf den 25. Juli 1949 datiert. Er ging von Rom nach Salzburg, wo er an den Wohnsitz von Charlotte Wächter und ihren sechs Kindern zugestellt wurde.

Charlotte bewahrte den Brief 36 Jahre lang auf. Nach ihrem Tod im Jahr 1985 ging er mit anderen persönlichen Unterlagen in den Besitz ihres ältesten Sohnes, Otto junior, über. Nachdem Otto junior 1997 gestorben war, fiel der Brief an Horst, das vierte Kind. Horst bewohnte ein riesiges, verfallenes, leeres, prachtvolles Schloss in dem alten österreichischen Dorf Hagenberg zwischen Wien und Brünn (Brno, Tschechien). Hier geriet der Brief über Jahre in Vergessenheit.[1]

Dann, nachdem zwei Jahrzehnte vergangen waren, besuchte ich an einem ungewöhnlich kalten Tag Horst in dem Schloss. Ich hatte einige Jahre zuvor über eine dritte Person von ihm erfahren und wusste um den Tausende von Seiten umfassenden Nachlass seiner Mutter. Irgendwann im Verlauf unseres Gesprächs fragte er, ob ich gerne das Original des Briefes der preußischen Dame sehen würde. Ja. Er verließ die Küche, stieg die steilen Steinstufen hinauf, betrat sein Zimmer und ging zu einem alten hölzernen Vitrinenschrank, der neben seinem Bett stand, in der Nähe einer Fotografie seines Vaters in SS-Uniform. Er nahm den Brief heraus, legte ihn auf den alten Holztisch und fing an, laut vorzulesen.

Seine Stimme stockte und, nur einen Moment lang, schluchzte er.

»Es ist nicht wahr.«

»Was ist nicht wahr?«

»Dass mein Vater an einer Krankheit starb.«

Die Scheite im Ofen knackten. Ich beobachtete, wie sein Atem kondensierte.

Ich kannte Horst jetzt seit fünf Jahren. Er wählte diesen Moment, um mir ein Geheimnis anzuvertrauen: die Überzeugung, dass sein Vater ermordet worden war.

»Was ist die Wahrheit?«

»Am besten, wir beginnen ganz am Anfang«, sagte Horst.

ILiebe

»Ich kannte das Wien der Zwischenkriegszeit nicht, und ich bin noch zu jung, um mich an das alte Wien mit seiner Musik von Strauß und seinem falschen, leichtlebigen Charme zu erinnern.«

Graham Greene, Der dritte Mann, 1950

12012, Hagenberg

Den Anfang markierte mein erster Besuch bei Horst Wächter im Frühjahr 2012, als das vierte Kind von Otto und Charlotte Wächter mich in seinem Haus begrüßte. Ich überquerte einen nicht mehr genutzten Burggraben und passierte die großen hölzernen Tore von Schloss Hagenberg, hinter denen mich ein moderiger Geruch empfing, der Duft von brennendem Holz, der an Horst haftete. Wir tranken Tee, ich lernte seine Frau Jacqueline kennen, er erzählte mir von seiner Tochter Magdalena, seinen fünf Geschwistern. Ich erfuhr damals auch von den Nachlassunterlagen seiner Mutter, obwohl noch viele Jahre vergehen sollten, bevor ich sie alle sehen würde.

Der Besuch war ein Zufall. Achtzehn Monate zuvor war ich in die Stadt Lwiw in der Ukraine gereist, um einen Vortrag über »Verbrechen gegen die Menschlichkeit« und »Genozid« zu halten. Vordergründig diente die Reise einem Besuch der juristischen Fakultät, doch der wahre Grund war mein Wunsch, das Haus zu finden, in dem mein Großvater geboren worden war. Im Jahr 1904 war die Stadt von Leon Buchholz als Lemberg bekannt, eine regionale Hauptstadt der Österreichisch-Ungarischen Monarchie.

Ich hoffte, Lücken in Leons Lebensgeschichte zu füllen, herauszufinden, was mit seiner Familie geschehen war, über die er diskretes Stillschweigen bewahrt hatte. Ich wollte etwas über seine – und meine – Identität erfahren. Ich fand Leons Haus und stellte fest, dass die Ursprünge der 1945 entwickelten Rechtsbegriffe »Genozid« und »Verbrechen gegen die Menschlichkeit« sich bis in seine Geburtsstadt zurückverfolgen ließen. Das literarische Produkt dieser Reise war ein Buch, Rückkehr nach Lemberg, das die Geschichte von vier Männern erzählt: Leon, dessen große Familie aus Lemberg und dessen Umland im Holocaust ausgelöscht wurde; Hersch Lauterpacht und Rafael Lemkin, die ebenfalls aus der Stadt stammten und die Rechtsbegriffe »Verbrechen gegen die Menschlichkeit« und »Genozid« in die Nürnberger Prozesse und das Völkerrecht einbrachten; und Hans Frank, Generalgouverneur der deutsch besetzten polnischen Gebiete, der im August 1942 in Lemberg eintraf und eine Rede hielt, auf welche die Vernichtung der Juden in der Region, die damals als Galizien bekannt war, folgte. Vier Millionen Menschen wurden Opfer der Maßnahmen Franks, für die er später in Nürnberg verurteilt und gehängt wurde. Unter ihnen waren die Familien von Leon, Lauterpacht und Lemkin.

Im Verlauf meiner Nachforschungen stieß ich auf ein bemerkenswertes Buch mit dem Titel Der Vater. Eine Abrechnung, das Niklas Frank über seinen Vater, Hans Frank, geschrieben hatte. Ich machte Niklas ausfindig, und eines Tages trafen wir uns auf der Terrasse eines feinen Hotels in der Nähe von Hamburg. Über mein Interesse an Lemberg im Bilde, erwähnte er im Lauf unserer Unterhaltung Otto Wächter. Als einer der Stellvertreter von Hans Frank amtierte Wächter von 1942 bis 1944 als Gouverneur des Distrikts Galizien in Lemberg, und Niklas kannte einen seiner Söhne, Horst. Da ich mich für die Stadt interessierte und da Leons Familie während Wächters Amtszeit dort umgekommen war, bot Niklas mir an, den Kontakt zu ihm herzustellen. Allerdings warnte er mich gleich: Im Gegensatz zu ihm, Niklas, der seinem Vater keinerlei Sympathie entgegenbringe – »Ich bin gegen die Todesstrafe, außer im Falle meines Vaters«, hatte er in der ersten Stunde unserer Begegnung erklärt –, sehe Horst seinen Vater in einem positiveren Licht. »Aber Sie werden ihn mögen«, sagte Niklas mit einem Lächeln.

Horst reagierte positiv auf die Empfehlung. Ich flog von London nach Wien, mietete ein Auto und fuhr nach Norden über die Donau, vorbei an Weinbergen und niedrigen Höhenzügen, zu dem winzigen alten Dorf Hagenberg. »I’ll dance with you in Vienna«, tönte es aus dem Radio, »I’ll bury my soul in a scrapbook.« Während der Fahrt verspürte ich eine gewisse Beklommenheit, da Otto Wächter höchstwahrscheinlich eine Rolle beim Schicksal von Leons Verwandten in und um Lemberg gespielt hatte, von denen bis auf einen alle während seiner Herrschaft umkamen. Sein Name schien aus der Geschichtsschreibung über diesen Zeitraum getilgt worden zu sein. Immerhin bekam ich heraus, dass er Österreicher gewesen war, Ehemann und Vater, Rechtsanwalt und ranghoher Nazi. Im Jahr 1934 war er in die Ermordung des österreichischen Bundeskanzlers Engelbert Dollfuß verwickelt. Nach dem »Anschluss« Österreichs an das nationalsozialistische Deutsche Reich im März 1938 bekleidete er eine hohe Position in der neuen Regierung in Wien, wo meine Großeltern lebten. Im November 1939 wurde er zum Gouverneur des Distrikts Krakau und im Dezember 1942 dann zum Gouverneur des Distrikts Galizien ernannt. Nach dem Krieg war er plötzlich wie vom Erdboden verschwunden. Ich wollte wissen, was ihm widerfahren war, ob Gerechtigkeit geübt worden war. Dafür wollte ich nichts unversucht lassen. Die Reise begann.

Wegen Horst hätte ich mir keine Gedanken zu machen brauchen. Er begrüßte mich überschwänglich, ein großgewachsener, gutaussehender Mann in rosafarbenem Hemd und Birkenstock-Sandalen, der mit seiner einnehmend tiefen, warmen und weichen, dabei stockenden Stimme und dem Augenzwinkern einen leutseligen Eindruck machte. Er war hocherfreut, dass ich die Reise zu dem baufälligen Barockschloss unternommen hatte, das sein Zuhause war. Es war ein stattliches, quadratisches Gemäuer, vier Stockwerke hoch, um einen Innenhof errichtet, mit dicken Steinmauern und einem von wucherndem Gestrüpp bedeckten Schlossgraben.

Ein berühmter Schauspieler sei gerade zu Besuch gewesen, schwärmte er, zusammen mit einem italienischen Regisseur. »Zwei Oscar-Preisträger in meinem Schloss!« Sie drehten The Best Offer – Das höchste Gebot, eine Geschichte von Liebe und Verbrechen, die in ganz Europa spielt, in Wien, Triest, Bozen und Rom. Damals ahnte ich noch nichts von der Bedeutung dieser Orte für die Wächters.

Begleitet von einer Katze, betraten wir das Schloss, einen wuchtigen Bau, der schon bessere Tage gesehen hatte. Wir liefen an einer Werkstatt vorbei, voller Werkzeuge und anderer Arbeitsgeräte, trocknenden Früchten und Kartoffeln und weiterem Gemüse, und begegneten dem Schlosshund. Horst war in den 1960er Jahren auf den Bau gestoßen, als er noch eine Künstlerkolonie beherbergte. Ein Ort »heimlicher Festlichkeiten«, erklärte er. Zwei Jahrzehnte später kaufte er das Schloss mit Hilfe eines bescheidenen Erbes, das Charlotte ihm nach ihrem Tod hinterlassen hatte.

Er erzählte mir die Eckdaten seines Lebens. Geboren am 14. April 1939 in Wien, erhielt er seinen Namen zu Ehren von Horst Wessel, des Verfassers des gleichnamigen Liedes. Als zweiten Vornamen wählten seine Eltern Arthur, zu Ehren von Arthur Seyß-Inquart, Kamerad und Freund seines Vaters und Horsts Pate. Seyß-Inquart war ein Rechtsanwalt mit Schildpattbrille, der mit dem Parteikader des Dritten Reiches an Adolf Hitlers Tisch saß und nach dem »Anschluss« für kurze Zeit als österreichischer Bundeskanzler und als Reichsstatthalter der »Ostmark« amtierte, wie Österreich im Dritten Reich offiziell hieß. Kurz nach Horsts Geburt wurde Seyß-Inquart zum Reichsminister ohne Geschäftsbereich in Hitlers Kabinett ernannt und wenig später auf den Posten des Chefs der Zivilverwaltung (Reichskommissar) in den besetzten Niederlanden berufen. In Hitlers politischem Testament, geschrieben 1945, wurde Seyß-Inquart zum Außenminister des Reiches ernannt. Der Rechtsanwalt und Pate wurde schon im Mai 1945 in Den Haag von kanadischen Soldaten festgenommen, in Nürnberg verurteilt und für die von ihm begangenen Verbrechen 1946 gehängt.

Ich war daher einigermaßen überrascht, in der Nähe von Horsts Bett eine kleine Schwarz-Weiß-Fotografie von Seyß-Inquart zu erblicken. Sie steckte in dem Rahmen eines Fotos von seinem Vater Otto, das wiederum in der Nähe eines Ölgemäldes hing, welches seinen Großvater, General Josef Wächter, zeigte, der während des Ersten Weltkriegs als Soldat in der k.u.k. Armee gedient hatte. An einer anderen Wand des Schlafzimmers hing ein Foto von Charlotte, aufgenommen 1942. Horst schlief im Kreise seiner Familie.

Horst machte mich mit seiner Frau Jacqueline (Ollèn) bekannt, einer Schwedin. Sie bewohnten zwei behagliche Räume im Erdgeschoss des Schlosses, die von einem großen Holzofen beheizt wurden, doch die beiden schienen keine allzu zärtliche Beziehung zu führen. Er bereitete Tee zu und sprach deutlich liebevoller von seinen Eltern, als es Jacqueline tat. Es war unmittelbar ersichtlich, dass sie weiterhin einen besonderen Platz in seinem Herzen einnahmen. Besonders nahe schien er seiner Mutter zu stehen, die er in ihren letzten Lebensjahren gepflegt hatte. Später sollte ich erfahren, dass Horst ihr Lieblingskind gewesen war. Charlottes Verhältnis zu den vier Schwestern von Horst war schwieriger, und als sie erwachsen wurden, zogen drei von ihnen ins Ausland.

Während dieses ersten Besuchs versicherte Horst mir eindringlich, dass er seinen Vater kaum gekannt habe, der während der Kriegsjahre meist weg gewesen sei, an weit entfernten Orten. Während die Familie in Österreich lebte, war er mal in Krakau, mal in Lemberg oder Italien oder auch in Berlin. Ich erfuhr, dass er ein »Frauenheld« war, dass er nach dem Krieg verschwand und schließlich in Rom starb.

Das war alles, was Horst mir bei diesem ersten Besuch erzählte. Irgendwie, indirekt, erklärte er, sei das Schloss ein Geschenk von Otto, ein Ort der Zuflucht und des Trostes. »Ich stieg aus der Normalität aus«, sagte er. Da war er in seinen Dreißigern. Wegen der Geschichte seines Vaters ließ er ein geregeltes Leben hinter sich, in der Hoffnung, einen alternativen Weg für sich zu finden.

Die Normalität endete für Horst 1945. Der Krieg war verloren, da war er gerade mal sechs Jahre alt. »Ich wurde wie ein kleiner Jung-Nazi erzogen, dann, von einem Tag auf den anderen, war plötzlich alles futsch.« Es war ein Trauma, national wie persönlich, als das Regime fiel und das Leben rings um die Familie zusammenbrach, eine glückliche Kindheit zunichtewurde. Er rief eine Erinnerung an seine Geburtstagsfeier im April 1945 wach, wie er vor seinem Elternhaus in Thumersbach saß und über den Zeller See blickte: »Ich war allein und wusste, dass ich mich mein ganzes Leben an diesen Moment erinnern würde.« Er sprach leise, ihm versagte die Stimme, als er sich daran erinnerte, dass britische und amerikanische Flugzeuge unbenutzte Bomben über dem Gewässer abwarfen. »Das Haus fing an zu beben, ja, ich erinnere mich …« Er verstummte, seine Augen wurden feucht, ich spürte das Beben. Er schluchzte, leise, für einen kurzen Moment.

Später führte mich Horst durch das Schloss, einen Ort mit vielen Räumen, großen und kleinen. Wir machten es uns in seinem Schlafzimmer bequem, im ersten Stock, unter den Blicken von Josef, Otto, Charlotte und Pate Arthur. Horst holte Charlottes Fotoalben heraus, wir saßen zusammen, die Bilder auf unseren Knien. Er erwähnte ein umfangreiches Familienarchiv, eine zahlreiche Briefe umfassende Korrespondenz seiner Eltern, die Tagebücher seiner Mutter und ihre Erinnerungen, die sie für die Kinder und die Nachwelt aufgeschrieben hatte. An diesem Tag sah ich diese Materialien nicht, aber sie hinterließen eine Erinnerung und hatten meine Neugier geweckt.

Was ich sah, waren ein paar Seiten aus einem Tagebuch von 1942, ein winziges Büchlein, dessen Seiten in der geschäftigen Handschrift seiner Mutter gefüllt waren. Ich interessierte mich für den 1. August, den Tag, an dem Hans Frank die Wächters in Lemberg besuchte und dort die Durchführung der »Endlösung« im gesamten Distrikt Galizien ankündigte. Franks Rede bedeutete das Todesurteil für Hunderttausende von Menschen. Aus dem Tagebucheintrag für diesen Tag erfuhren wir, dass Frank mit Charlotte Schach spielte.

Wir wendeten uns wieder den Fotografien aus den Alben zu. Sie erzählten vom Familienleben, von Kindern und Großeltern, von Feiern und Urlauben in den Bergen. Die Wächters zusammen, eine glückliche Familie. Die Fotos zeigten Seen und eines davon Otto beim Schwimmen, das einzige, das ich je sehen würde. »Mein Vater schwamm für sein Leben gern«, erklärte Horst. Auf der gegenüberliegenden Seite meißelte ein Mann lächelnd ein Hakenkreuz in eine Mauer, datiert 1931. Ein anderer Mann stand vor einem Gebäude, begrüßt von einer Reihe zum Hitlergruß gereckter Arme. Dr. Goebbels lautete der Text unter der Fotografie. Drei Männer im Gespräch in einem überdachten Hof. Zwei Buchstaben unter dem Foto: A.H. Dies war Ottos eckige Handschrift. Adolf Hitler mit Heinrich Hoffmann, wie ich erfahren sollte, seinem Fotografen, und einem dritten Mann. »Nicht mein Vater«, sagte Horst. »Vielleicht Baldur von Schirach.« Also der Reichsjugendführer und Chef der Hitler-Jugend, der ebenfalls in Nürnberg verurteilt wurde und dessen Enkel Ferdinand Strafverteidiger sowie ein ausgezeichneter Schriftsteller und Dramatiker ist.

Wir blätterten weiter. Wien, Herbst 1938, Otto in seinem Büro im Bundeskanzleramt, in SS-Uniform. Polen, Herbst 1939, ein ausgebranntes Gebäude, Flüchtlinge. Eine bevölkerte Straße, Menschen in warmer Kleidung gegen die Kälte, eine alte Dame mit Kopftuch und einer weißen Armbinde. Ein Jude im Warschauer Ghetto, fotografiert von Charlotte. Ein Foto von Horst mit dreien seiner vier Schwestern. »März 1943, Lemberg«, hatte Charlotte daruntergeschrieben. Ein strahlend sonniger Tag, der lange Schatten warf. Eine Nachricht von Horst für Otto: »Lieber Papa! Ich habe dir ein paar Blümchen gepflückt. Bussi. Dein Horsti-Borsti.« Er war fünf damals, 1944.

Behutsam näherten wir uns heikleren Themen. Er fragte nach meinem Großvater, hörte sich schweigend die Details an. Ich erkundigte mich nach seinen Eltern und ihrer Beziehung. »Meine Mutter war überzeugt, dass mein Vater recht hatte, dass er das Richtige tat.« Sie sprach nie ein schlechtes Wort über ihn, nicht in Horsts Gegenwart, aber irgendwann wurde ihm klar, dass es eine dunkle Seite gab. »Natürlich fühlte ich mich schuldig wegen meines Vaters.« Er wusste von den »schrecklichen Dingen«, die das Regime getan hatte, aber in seinen Alltag drangen sie erst später vor. Die Zeit nach dem Krieg war eine Zeit des Schweigens. Niemand in Österreich wollte über die Ereignisse sprechen, damals nicht, heute nicht. Er spielte auf Schwierigkeiten mit der Familie an, mit seinen Neffen und Nichten, nannte aber keine Einzelheiten.

Wir wechselten zu anderen Themen. Charlotte wollte, dass Horst ein erfolgreicher Rechtsanwalt wurde, wie sein Vater, aber er entschied sich für ein anderes Leben. Er wolle nicht mehr studieren, teilte er Charlotte mit. Er würde von der Bildfläche verschwinden, sich ein anderes Leben aufbauen. »Auf Wiedersehen, Mutter.« Sie war zutiefst enttäuscht, dass er seinen eigenen Weg ging. In Wien machte er in den 1970er Jahren die Bekanntschaft eines Malers, Friedensreich Hundertwasser. Die beiden Männer taten sich zusammen. »Ich wusste, Hundertwasser würde mich brauchen, wir würden gut miteinander auskommen, weil er ein schüchterner Mensch war, genau wie ich.« Horst arbeitete als Assistent des Künstlers, fuhr mit seinem Schiff, der Regentag, von Venedig nach Neuseeland, begleitet von seiner Frau Jacqueline, die er kurz zuvor geheiratet hatte. Während dieser Reise wurde ihr einziges Kind geboren, eine Tochter, Magdalena. Das war im Jahr 1977.

»Irgendwie fühlte ich mich wohl damit, dass Hundertwasser Jude war«, fuhr Horst fort. »Vielleicht geht es mir bei Ihnen ähnlich, Philippe, weil Sie Jude sind, irgendwie ist das reizvoll für mich.« Die Mutter des Künstlers hatte Angst vor Horst. »Sie kannte den Namen meines Vaters, wusste, wer er war, sie erinnerte sich an den Krieg und wie es war, mit einem Davidstern herumzulaufen …« Während er sprach, tanzten seine Finger über seinen Arm, dort, wo eine Armbinde hätte sitzen können.

Doch die historische Verantwortung seines Vaters, erklärte er, sei eine komplexe Angelegenheit. Otto sei gegen die Rassentheorien gewesen, habe die Deutschen nicht als »Übermenschen« und alle anderen als »Untermenschen« betrachtet. »Er wollte etwas Gutes tun, etwas bewegen, eine Lösung für die Probleme nach dem ersten Krieg finden.«

Das war Horsts Sichtweise. Sein Vater war ein anständiger Mensch, ein Optimist, der versuchte, Gutes zu tun, aber in Gräuel verwickelt wurde, die auf das Konto anderer gingen.

Ich hörte geduldig zu, weil ich die Atmosphäre unserer ersten Begegnung nicht trüben wollte.

Zurück in London erhielt ich ein paar Tage später eine Nachricht von Horst. »Ihr Besuch in Hagenberg hat mir gutgetan, so habe ich von der tragischen Geschichte der Familie Ihres Großvaters in Lemberg erfahren.« Er nannte mir die Adresse eines Mannes aus Lemberg, eines polnischen Juden, dem sein Vater, wie er sagte, das Leben gerettet hatte. Damals, fügte er hinzu, »wurde die bedauerliche Situation der Juden allgemein als Schicksal hingenommen«.

Was seine eigene Situation betraf, meinte er, habe mein Besuch seine Einsamkeit erträglicher gemacht. Anderen Mitgliedern der Familie widerstrebte es, über die Vergangenheit zu sprechen. Sie stünden seinen Bemühungen kritisch gegenüber und würden nicht wollen, dass das Leben Otto von Wächters in den Brennpunkt des öffentlichen Interesses rückte.

Ich selbst war nach unserer ersten Begegnung ebenso neugierig wie fasziniert. Ich konnte nicht anders, als Horst zu mögen. Er war liebenswürdig und aufgeschlossen und hatte anscheinend nichts zu verbergen. Gleichzeitig war er nicht bereit, die Vorstellung zu akzeptieren, dass Otto von Wächter irgendeine echte Verantwortung für die schrecklichen Ereignisse tragen könnte, die sich in dem Territorium zugetragen hatten, das er als Gouverneur verwaltet hatte. Ich wollte mehr über seine Eltern erfahren. Es kommt auf die Details an.

21901, Otto

Otto Gustav Wächter wurde am 8. Juli 1901 in Wien geboren. Sein Vater, Josef Wächter, war ein glühender Monarchist und Offizier in der österreichisch-ungarischen Armee Kaiser Franz Josephs I. und von Oktober 1921 bis Mai 1922 Minister für Heerwesen in der jungen Republik. Er stammte aus der kleinen sudetischen Gemeinde Hawran, nördlich von Prag am Rand des Reiches, war Nationalist und unversöhnlicher Antisemit. Er heiratete Martha Pfob, Tochter einer wohlhabenden Wiener Familie, und das Paar bekam drei Kinder.

Otto hatte zwei ältere Schwestern, Hertha, geboren 1898, und Ilse, geboren 1900, doch als einziger Sohn und jüngstes Kind war er der Liebling der Eltern. Ein frühes Familienporträt wurde von einem k.u.k. Hoffotografen aufgenommen, als Otto gerade ein paar Monate alt war. Martha, die Töchter und Josef, in Uniform und mit eindrucksvollem Schnurrbart, der behutsam und voller Stolz Otto hält. Das Porträt hat einen formellen Charakter, spiegelte ein Leben in treuer Ergebenheit gegenüber Monarchie und Reich wider.

Seine Jugendjahre verbrachte Otto in Wien, einer Stadt auf dem Höhepunkt ihrer Strahlkraft. Es war eine Zeit des Wohlstands und der künstlerischen Kreativität. Gustav Mahler war Direktor des K. k. Hof-Operntheaters, Sigmund Freud entwickelte neue Ideen zur Psychoanalyse, Josef Hoffmann und Koloman Moser leiteten die Wiener Werkstätte, eine progressive Gemeinschaft von Künstlern und Designern. Bürgermeister Karl Lueger regierte mit eiserner Faust und antisemitischer Autorität. Otto besuchte die Volksschule in der Albertgasse im 8. Bezirk. Zeugnisse benoteten seinen Lernfortschritt als »sehr gut«.

Als er sieben Jahre alt war, zog die Familie nach Triest an der adriatischen Küste, wo seine Eltern ihn an der Deutschen Volksschule in der Via della Fontana in der Nähe des Hauptbahnhofs anmeldeten. Er lernte Italienisch, zeigte eine Begabung für Sprachen und machte »löbliche« Fortschritte, außer im Schreiben, wo seine Leistungen nur »befriedigend« waren. Er empfing seine Erste Heilige Kommunion, wechselte auf die höhere Schule und lernte in der Militärschwimmschule Schwimmen. Er war zielstrebig und selbstbewusst und fühlte sich damals schon wohl in seiner Uniform.

Die Familie lebte in Triest, als im Sommer 1914 der Krieg ausbrach. Als Major in der Gemeinsamen Armee (k.u.k. Armee) wurde Josef in Galizien stationiert und später befördert, um das 88. Infanterieregiment in der Nähe von Lemberg zu befehligen. Otto zog mit seiner Mutter und den Schwestern nach Budweis in Südböhmen (heute in der Tschechischen Republik), ein Jahr verbrachte man im nahe gelegenen Krumau. In Ottos Geschichtsunterricht wurden Caesar und die gallischen Kriege kurz gestreift, und die Stunden in Leibeserziehung sollten auf den bewaffneten und unbewaffneten Kampf vorbereiten.

Im Jahr 1916 starb Kaiser Franz Joseph I. nach einer Herrschaft von fast 68 Jahren. Zwei Jahre später war der Krieg vorbei, und vier Jahrhunderte habsburgischer Herrschaft fanden ein Ende. Von Österreichs einstiger Pracht blieb nur ein kümmerlicher Rest. Für die Familie Wächter, die nach Triest zurückkehrte, waren dies magere Zeiten. Josef hatte das Vermögen der Familie in Staatsanleihen investiert, die im Zuge des finanziellen Zusammenbruchs, der auf den Krieg folgte, allen Wert verloren. Indes war ihm der Militär-Maria-Theresien-Orden für Tapferkeit verliehen worden. Die Zeremonie wurde für die Nachwelt gefilmt und der Film aufbewahrt, was bedeutete, dass ich nachträglich Zeuge des Moments werden konnte, als er damit verbunden in den Adelsstand erhoben wurde. Diese Ehrung gestattete es ihm – und später Otto –, den Titel Freiherr zu führen, so dass aus den männlichen Wächters die von Wächters wurden.

Im Sommer 1919 machte Otto seinen höheren Schulabschluss. Das Reifezeugnis ermöglichte ihm, sich an der juristischen Fakultät der Universität Wien einzuschreiben, wo er am 18. Oktober 1919 sein Studium aufnahm. Es war eine Zeit der Unruhen, geschürt durch das Ende des Kaiserreichs und die Russische Revolution. Unter den Flüchtlingen, die aus den östlichen Ländern des früheren Habsburgerreiches nach Wien strömten, war Hersch Lauterpacht aus Lemberg, der sich wie Otto an der juristischen Fakultät einschrieb und ein Vierteljahrhundert später den Rechtsbegriff »Verbrechen gegen die Menschlichkeit« entwickeln sollte, in die sein Kommilitone verwickelt werden würde.

Ottos Studentenausweis zeigt einen zielstrebigen jungen Mann mit Adlernase, üppigem Haarschopf und einer großen Fliege. Er verbrachte neun Semester an der juristischen Fakultät, wo er bei renommierten Professoren studierte, darunter Hans Kelsen, der Seminare in Verfassungsrecht anbot, und Alexander Hold-Ferneck, ein aggressiver Nationalist, der die Überzeugung vertrat, dass eine Million Jahre vergehen würden, bevor »das eigentliche Völkerrecht« entstünde. Zu seinen jüdischen Lehrern gehörten Stephan Brassloff, Spezialist für römisches Recht, und Josef Hupka, Experte für Handels- und Wechselrecht.

Otto war ein guter Sportler und trat dem Wiener Ruderverein Donauhort bei. Mit dem Achter wurde er österreichischer Meister. Im Jahr 2017 veröffentlichte der Verein zur Feier seines einhundertfünfzigjährigen Bestehens eine Broschüre, in der Otto als besonders erfolgreiches und beliebtes ehemaliges Mitglied vorgestellt wurde. Er war aktiver Bergsportler, kletterte und verbrachte Wochenenden in einem Skiort in der Nähe von Wien. Zu seinem großen Freundeskreis gehörten auch Frauen, die seine Energie ebenso schätzten wie seine Feinfühligkeit bei körperlichen Berührungen.

An der juristischen Fakultät engagierte Otto sich politisch, ermutigt durch die Ansichten seines Vaters, dessen Nationalismus im deutschsprachigen Sudetenland geprägt worden war. Josef gehörte zu den ersten Mitgliedern des Deutschen Klubs, einer konservativen, ausschließlich aus Männern bestehenden Gesellschaft, deren Mitglieder den Pangermanismus befürworteten und dem vermeintlichen Einfluss von Juden und anderen Flüchtlingen aus den Ländern des früheren Habsburgerreiches entgegentraten. Das Mitteilungsblatt des Klubs riet seinen Mitgliedern: »Kauft nur bei arischen Geschäftsleuten«.

Im März 1921, kurz vor der Ernennung seines Vaters zum österreichischen Heeresminister, nahm Otto in Wien an einer großen antijüdischen Demonstration teil, die von dem zwei Jahre zuvor gegründeten Antisemitenbund organisiert worden war. 40000 Teilnehmer forderten, den Juden grundlegende Bürger- und Eigentumsrechte abzuerkennen sowie sämtliche nach dem September 1914 eingetroffenen Juden auszuweisen. Dabei wurden jüdische Geschäfte und Trambahnfahrgäste attackiert. Otto wurde verhaftet, vor dem Wiener Landesgericht angeklagt, für schuldig befunden und zu 14 Tagen Arrest verurteilt, die für ein Jahr zur Bewährung ausgesetzt wurden. In der Presse wurde er als »Monarchist« bezeichnet. Mit noch nicht einmal 20 Jahren hatte Otto zum ersten Mal die Schwelle zur Kriminalität überschritten.

Nach dieser Erfahrung fand Otto noch mehr Gefallen an der Politik. In einem Archiv in Wien stieß ich auf eine Kopie seiner Mitgliedskarte der Deutschen Nationalsozialistischen Arbeiterpartei (DNSAP) für das Jahr 1923. Mit 22 zählte er zu den ersten Anhängern von Adolf Hitler, einem früheren Wiener. Antimarxistisch, antisemitisch und ehrgeizig, schloss sich der junge Jurastudent der DNSAP, dem österreichischen Zweig einer in München gegründeten politischen Partei, an, eine erste Verbindung zu Deutschland. Ein Jahr später machte Otto seinen Abschluss an der juristischen Fakultät. Mittellos, aber adelig und mit akademischem Titel, ließ er sich eine Visitenkarte drucken, die ihn als Dr. Otto Freiherr von Wächter auswies, und begann Praktika an verschiedenen Gerichten, um an seinen Fähigkeiten als Anwalt im Gerichtssaal zu feilen. Im Dezember 1925 bescheinigte ihm das Präsidium des Oberlandesgerichts in Wien die absolvierten Praktika, seine juristischen Kenntnisse sowie »tadelloses Verhalten«.

Im Jahr 1926 starb unerwartet seine Mutter, und Otto zog in eine kleine Wohnung in der Bräunerstraße 3 in der Nähe des Stephansdoms im Herzen Wiens. Er legte sich einen neuen Briefkopf zu – ein goldenes W mit einer Freiherrenkrone darüber, ein Hinweis auf seinen Adelsstand – und begann eine Reihe von Praktika im Handelsrecht. Im Frühjahr 1929 arbeitete er für einen Dr. Völkert in einem Gebäude aus dem 19. Jahrhundert im 4. Bezirk. Politisch aktiv und gesellschaftlich engagiert, begab sich der nationale Rudermeister und Anwaltspraktikant am Samstag, dem 6. April, zum Südbahnhof, um ein Skiwochenende im nahe gelegenen Schneeberg zu verbringen. Begleitet von einem Mann und einer Frau stieg er in den Zug nach Puchberg, betrat ein Abteil und nahm Platz. Ihm gegenüber saß eine attraktive junge Frau mit brünettem Haar.

In diesem Moment eröffnete sich ihm eine neue Welt, eine Welt der Industrie, des Geldes und noch höherer Ziele.

31908, Charlotte

Die junge Brünette war Charlotte Bleckmann, eine zwanzigjährige Kunststudentin, die übers Wochenende in die Berge fuhr, wo sie hoffte, einen Verehrer zu finden. Vor nicht allzu langer Zeit war sie von einem einjährigen Aufenthalt in England zurückgekehrt.

Charlotte war sieben Jahre jünger als Otto. Sie wurde 1908 in Mürzzuschlag geboren, 100 Kilometer südwestlich von Wien. Eingerahmt von den Steirischen Voralpen, liegt die kleine Stadt in einem Tal am Ufer der sanft dahinfließenden Mürz. Sie war berühmt als Endstation der Semmeringbahn, der ersten normalspurigen Gebirgsbahn Europas, die Mitte des 19. Jahrhunderts eröffnet wurde. Heute ist die Gemeinde ziemlich unbedeutend und meist nur deswegen bekannt, weil Johannes Brahms hier seine vierte Sinfonie komponierte und einige Jahrzehnte später die Schriftstellerin und Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek in Mürzzuschlag das Licht der Welt erblickte.

Charlotte war das vierte der sechs Kinder von Walther Bleckmann, einem wohlhabenden, bibeltreuen Protestanten, und Meta, seiner katholischen Ehefrau. Die Familie besaß ein Stahlwerk, das von Charlottes Großvater gegründet worden war. Das Unternehmen war berühmt für die Qualität ihres Produkts, das für die Herstellung feiner Klingen und Werkzeuge verwendet wurde. Das Werk beschäftigte 2000 Arbeiter, ein Viertel der Einwohnerschaft der Stadt.

Ein Jahrhundert später war fast keine Spur mehr von den Bleckmanns zu sehen. Das Stahlwerk hatte andere Besitzer, und das am Eingang des Betriebes gelegene Herrenhaus, in dem Charlotte geboren worden und mit ihren fünf Geschwistern aufgewachsen war, war mitsamt des großen Gartens längst verschwunden. Die nahe gelegene Villa Luisa, wo ihre Cousins gewohnt hatten, beherbergte nun das Herta Reich Gymnasium und Realgymnasium, benannt nach einer jüdischen Bewohnerin von Mürzzuschlag, die zusammen mit weniger als einem Dutzend weiteren jüdischen Bürgern der Stadt nach dem März 1938, als die Nazis die Macht übernahmen, vertrieben worden war. Die Fotografien in Charlottes Album vermittelten einen Eindruck von der Welt ihrer Kindheit: holzvertäfelte Räume, handgeschnitzte Möbel, Ölgemälde, Bücher, ein Holzpferd und Charlottes riesiges Puppenhaus.

Im Februar 1914, nach der Geburt des sechsten und letzten Kindes, lichtete ein Fotograf die Familie Bleckmann ab. Die sechsjährige Charlotte, den Blick in die Kamera gerichtet, strahlt eine gewisse Selbstsicherheit aus. Aufrecht und ungezwungen, mit einer Blume im Haar, dabei von kindlichem Eigensinn, wurde sie abgöttisch geliebt von dem strengen Walther und der sanften Meta. Die Bleckmanns standen an der Schwelle zu Veränderung und Reichtum, da der Krieg die Nachfrage nach Stahl für Rüstungsgüter und die Herstellung von Dampfloks für die Lokalbahnen steigen ließ. Im Jahr 1916 baute die Firma Orenstein & Koppel die »Lotte«, eine Lokomotive, benannt nach Tochter Charlotte. Sie sollte auf der Schmalspurlinie zwischen Fabriken in Mürzzuschlag und Hönigsberg verkehren.

Im November 1918 endete der Krieg. Staatskanzler Karl Renner berichtete dem österreichischen Parlament, dass die Österreichisch-Ungarische Monarchie am Boden liege, und um der Knechtschaft gegenüber ausländischen Kapitalisten zu entgehen, legten nationale Demütigung und wirtschaftliche Not eine Vereinigung mit Deutschland nahe. Stattdessen verpflichtete der im September 1919 unterzeichnete Vertrag von Saint-Germain Österreich zur Unabhängigkeit und zu unveränderlichen Grenzen. Südtirol fiel an Italien, das mehrheitlich deutschsprachige Sudetenland wurde Teil der neu gegründeten Tschechoslowakei, und große Teile der Steiermark und Kärntens schlossen sich dem ebenfalls neuen Staat Jugoslawien an. Mürzzuschlag fand sich am östlichen Ende des nunmehr winzigen Österreich wieder, in der Nähe des Königreichs der Serben, Kroaten und Slowenen.

Inmitten dieses politischen Chaos ging das Alltagsleben weiter. Zu Charlottes 13. Geburtstag schenkte ihre Tante Auguste ihr ein Notizbuch, ein Stammbuch, wie Charlotte es nannte. Darin verzeichnete sie alltägliche Ereignisse, und sie behielt es für den Rest ihres Lebens. Die Seiten versammelten Eintragungen, Liedchen und Zeichnungen, Erinnerungen an Familie und Freunde. Der Inhalt spiegelte eine Welt des Überflusses wider. Das Leben der Familie spielte sich zwischen der großen elterlichen Wohnung in der Wiener Belvederegasse und Mürzzuschlag ab, unterbrochen von häufigen Urlauben in ganz Europa. Von einem Freund der Familie, einem namhaften Radiologen, stammt eine Federzeichnung von »Gala Peter«, der Schweizer Milchschokolade, nach der das junge Mädchen verrückt war. Ein englischer Verehrer steuerte eine Zeile des Dichters Robert Browning bei (»all’s love, yet all’s law«). Ein Bewunderer zeichnete Charlotte in einem knallgelben Kleid, in den Händen einen zarten Strauß dunkelroter Blumen, ein anderer eröffnete ihr die Aussicht auf eine Zugreise.

Als Tochter eines Stahlfabrikanten verlebte Charlotte eine glückliche, begüterte Kindheit, mit Eltern, die zwar streng, aber gerecht waren. Nachdem sie anfangs von einem Privatlehrer zu Hause unterrichtet worden war, wechselte sie später auf ein kleines Realgymnasium in Wien und dann auf das katholische Realgymnasium in der Wiedner Hauptstraße. Schüchtern, aber umgänglich, war Charlotte eine wahre und treue Freundin, und viele, die sie in jungen Jahren kennenlernte, sollten ihr bis ans Ende ihres Lebens verbunden bleiben.

Ein besonders enges Verhältnis hatte sie zu ihrem Großvater mütterlicherseits, August von Scheindler, einem klassischen Philologen und Schulinspektor, der Latein-Lehrbücher verfasste, Homers Ilias und Odyssee ins Deutsche übersetzte und es genoss, mit seiner Enkelin durch den Belvedere Schlossgarten zu bummeln. »Ja, dieser bereits in Pension stehende alte große Mann, leicht vorgebeugt und mit den Händen am Rücken einherschreitend, spazierte mit Großmutter […] pünktlich wie eine Uhr«, erinnerte sie sich viele Jahre später. Die Parkanlage wurde zum Schauplatz für Treffen mit jungen Männern.

Mit siebzehn zog Charlotte bei Tante Auguste in Wien ein. Ihre Eltern hofften, dass die klassische Sängerin die aufsässigen Seiten ihrer Tochter ein wenig abmildern würde. Charlotte begann damit, ein Tagebuch zu führen, eine Gepflogenheit, die sie während des nächsten Vierteljahrhunderts beibehielt. Im ersten Eintrag vom 1. Januar 1925 beschrieb sie den mit ihren Eltern verbrachten Silvesterabend. In den folgenden Jahren protokollierte sie ein Leben aus Schule und Mittagessen, Englischstunden, Friseurterminen, Klavierunterricht, Opernbesuchen, Reisen aufs Land mit Freundinnen wie Vera und Pussi, Urlauben in Zell am See, sportlichen Aktivitäten auf dem Tennisplatz und in den Bergen. In einer wohlhabenden Familie aufzuwachsen bedeutete, dass Charlotte zu den ersten Frauen in Mürzzuschlag gehörte, die ein Automobil fuhren.

Im September 1925 fuhr sie mit ihren Eltern und Bruder Heini nach England. Die Monotonie der »riesig fad[en]« Reise durch Europa wurde unterbrochen von gelegentlichen Flirts. So tauschte sie etwa Blicke »mit einem Juden, der ganz fesch war«, wie sie im Zug zwischen Nürnberg und Frankfurt in ihr Tagebuch notierte. Ihre Eltern lieferten sie im Granville House in Eastbourne ab, einer Pension für junge Damen. Sie verbrachte das Schuljahr in der Oberstufe, wo sie unter Anleitung der Rektorin, Mrs. Ida Foley, ihr Englisch verbesserte. Foley war die Schwester von Arthur Conan Doyle, dem Erfinder von Sherlock Holmes. Fido, wie Charlotte sie nannte, wurde eine Freundin.

In Granville House spielte Charlotte Hockey und wurde eine versierte Reiterin. In Briefen nach Hause berichtete sie vom Besuch der örtlichen katholischen Kirche, von Rhetorikstunden und Ausflügen ins Theater, wo sie unter anderem Julius Caesar (»Ganz gut. Brutus nicht so besonders«) und Der Kaufmann von Venedig (»Ganz fabelhaft gespielt & ich sehr begeistert«) sah. Sie entwickelte eine Leidenschaft für die Oper – vor allem Wagner und Tschaikowski – und schätzte die Gedichte von Rupert Brooke und William Wordsworth. Ein Fotografieunterricht weckte ihr Interesse an Galerien und Kunst, und sie verbrachte einen Großteil der Weihnachtsferien in London, wo sie Museen wie die National Portrait Gallery (»herrlich«), die Tate (»fabelhaft«) und die National Gallery (»Ich konnte mich nicht satt sehen«) besuchte. Im British Museum schwärmte sie für die Bibliothek im Erdgeschoss.

Charlotte war äußerst gesellig. Sie liebte es, Menschen zu beobachten (»Tea im Strand […]. Fabelhafter fescher Herr dort«) und durch die Straßen zu schlendern (»herrlich«). Sie machte Friseure ausfindig, besuchte Bälle (maskiert oder nicht), ging ins Kino, ins Theater oder in die Oper (Der Rosenkavalier, Carmen, Der fliegende Holländer, Tristan und Isolde, alle in einem Monat). Im Frühjahr 1926 machte sie mit ihrer Freundin Lieselotte Lorenz und ohne Begleitung eines männlichen Aufpassers Urlaub; die beiden bereisten Südengland mit dem Auto. Da sie wusste, dass sie es verbieten würden, hatte sie ihre Eltern gar nicht erst um Erlaubnis gefragt. »Ich war schon ein schreckliches Kind«, gestand sie später. Die beiden Freundinnen fuhren nach Dorchester, Exeter und Totnes, weiter nach Cornwall und über Oxford zurück. Eine zweite Reise, nach Paris, wurde wegen des Generalstreiks im Mai 1926, des ersten in der britischen Geschichte, gestrichen.

Viele Freundinnen mit englischen Namen fanden Eingang in das Stammbuch: Cynthia Cottrell, Joyce Smith, Bette Clarke, Ruth Bennett. Auch ein paar deutsche Freundinnen gab es, darunter Mizzi Getreuer, deren Namen ich auf einer Liste der Personen fand, die nur zwei Jahrzehnte später im Konzentrationslager Stutthof in Polen umkamen.

Ende Juli ging ihre Zeit in England zu Ende. Sie traf sich zu einem Abschiedsessen mit Fido und nahm ein Schiff nach Dänemark. Völlig niedergeschlagen stand sie an Deck, »bis die Lichter meines teuersten England verschwanden«. »Ich hätte heulen können«, schrieb sie, »tat es aber nicht.«

Im Herbst kehrte Charlotte in die elterliche Wohnung in der Wiener Belvederegasse zurück und schrieb sich an der Wiener Frauenakademie und Schule für freie und angewandte Kunst ein, die sich in der Siegelgasse im 3. Bezirk befand. Zusammen mit dreihundert Mitschülerinnen belegte sie Kurse in Zeichnen und Gestaltung, die von namhaften Künstlern, meist Männern, angeboten wurden. Unter Anleitung des Designers Josef Hoffmann von der Wiener Werkstätte entwickelte sie ein gutes Auge.

Außerhalb der Schule ging sie unter Leute, unternahm mit ihrem Großvater August Spaziergänge durch Wien, besuchte Konzerte der Wiener Philharmoniker, verbrachte Urlaube in Mürzzuschlag und fuhr in die nahe gelegenen Berge zum Skifahren und Klettern. Im Mai 1927 feierte die Familie im Herrenhaus die Goldene Hochzeit von Charlottes Großeltern mütterlicherseits, den Scheindlers. Den Segen erteilte ein lokaler Würdenträger, Bischof Ferdinand Pawlikowski, ein einflussreicher Freund der Familie mit ausgezeichneten Beziehungen zum Vatikan.

Charlotte zeigte keinerlei Anzeichen politischen Engagements. Hingegen war sie sehr mit der hochwichtigen Aufgabe beschäftigt, sich einen respektablen Ehemann zu angeln.

41929, Wien

Am Morgen des 6. April, einem Samstag, erwachte Charlotte im elterlichen Haus in der Belvederegasse. Als die Uhr der katholischen Pfarrkirche St. Elisabeth achtmal schlug, klingelte das Telefon. Ein Freund wollte wissen, ob sie Lust hätte, ein Wochenende auf dem nahe gelegenen Schneeberg, einem der Wiener Hausberge, zu verbringen. Als versierte Skirennläuferin kannte sie den Berg gut, aber andere Attraktionen hatte der Anrufer zunächst nicht zu bieten. Weil er ihr Zögern wahrnahm, sagte er, dass die Eiskunstlauf-Weltmeisterin und Olympiasiegerin Herma Szabó sich ihnen anschließen würde. Entfernt mit Charlotte verwandt, war Herma stets umringt von attraktiven jungen Männern.

Am Südbahnhof war keiner der acht männlichen Begleiter Hermas von unmittelbarem Interesse für Charlotte, und sie entschied, im Zug nach Puchberg in einem getrennten Abteil zu reisen. Drei gutaussehende junge Leute stiegen zu, ein Mädchen und zwei Männer. »Mir gefiel besonders der eine große blonde Kerl«, erinnerte sich Charlotte, aber er war offenbar mit dem Mädchen zusammen, also beschloss sie, sich weiter keine Hoffnungen zu machen. Der »große blonde Kerl« wurde ihr als »Baron Wächter« vorgestellt, und sie plauderte liebenswürdig mit Otto von Wächter über Belanglosigkeiten.

Als der Zug Puchberg erreichte, erfuhr Charlotte, dass die junge Frau Ottos Schwester Hertha war, so dass sie sich gegen ein erwachendes Interesse nun nicht mehr wehrte. »Mein neuer ›Baron‹ war groß, schlank, überaus sportlich, ein sehr feines Gesicht und wunderschöne Hände«, notierte sie. »Auf der rechten Hand trug er einen Brillantring am kleinen Finger. Er war absolut eine feine & vornehme Erscheinung, die einem Mädchen auffallen musste.« Am Ende verbrachte Charlotte das Wochenende mit der Gruppe und teilte sich ein Zimmer mit Hertha. Sie liefen Ski – sie zog Otto auf, als er ihre Skier wachste, denn »dies tat noch kein Kavalier« – und aßen in der Fischerhütte zu Mittag. Mit jeder Stunde wurde Otto für sie reizvoller.

Emanuel – Manni – Braunegg stieß zu ihnen, Ottos engster Freund an der Universität, von dem sie mehr über den nationalen Rudermeister erfuhr, der ein wichtiger Anwalt werden wollte. Gemeinsam kehrten sie nach Wien zurück. Otto versprach anzurufen, aber da sie ihm nicht recht traute, besorgte sie sich sicherheitshalber seine Telefonnummer. An diesem Abend schrieb sie seinen Namen in ihr Tagebuch und unterstrich ihn: »Baron Wächter«. Wie sie sich Jahre später erinnerte, war dies der Tag, an dem sie sich »in den hübschen und heiteren Otto restlos verliebte«.

Einzelheiten der gemeinsamen Gespräche behielt sie für sich. Ob sie über ihr Kunststudium sprachen oder seine politischen Aktivitäten, seine strafrechtliche Verurteilung oder seinen Eintritt in die österreichische Nazi-Partei 1923 (deren Mitgliedschaft er ab Ende 1924 aufgrund parteiinterner Konflikte ruhen ließ), wissen wir nicht.

Zwei Wochen verstrichen ohne Kontakt, dann hatte Charlotte einen Zusammenstoß mit einer Pferdekutsche. Die Tatsache, dass sie einen Anwalt brauchte, lieferte einen Vorwand, sich mit Otto in Verbindung zu setzen, und er suchte sie am nächsten Tag in der Kunstakademie auf, um seinen Rat anzubieten. Drei Wochen später sahen sie sich wieder, nachdem sie von einem Urlaub in Italien zurückgekehrt war. Aus Rom hatte sie ihm am 4. Mai eine Ansichtskarte von der Engelsburg geschickt, auf der im Hintergrund der Petersdom, nicht weit vom Hospital Santo Spirito entfernt, zu sehen war. »Damit Sie sehen, wie ich immer meine Versprechen halte«, schrieb sie. »Montag komme ich wieder.« Eine andere Sorge vertraute sie ihm nicht an. »Und wer weiß, was für andere Mädchen ihm in der Zwischenzeit den Kopf verdrehen werden«, vermerkte sie privat. Die Angst sollte viele Jahre anhalten.

Zwei Wochen später gingen sie tanzen. Otto fuhr sie nach Hause und versuchte sie zu küssen. Sie wehrte sich nicht, aber am nächsten Tag entschuldigte er sich und fragte: »Und im übrigen möchtest du mich heiraten?« Sie lachte und lehnte ab. Einerseits war sie sich nicht sicher, ob er es ernst meinte, andererseits war sie ganz auf ihr Kunststudium fixiert und verspürte noch nicht den Wunsch, eine »gute Hausfrau« zu werden. Insgeheim aber war sie freudig erregt. »Ach wie herrlich war unsere junge, knospende Liebe, und wie froh war ich gestimmt.«

Sie erfuhr mehr über ihren ehrgeizigen, fröhlichen, witzigen, einem Flirt nie abgeneigten Otto. Er war stolz auf seinen Vater Josef und traurig über den unerwarteten Tod seiner Mutter, die aus der wohlhabenden Wiener Familie Pfob stammte. Das Geld der Familie ging verloren, als Josef es gegen Kriegsende in Kriegsanleihen investierte, »aus Vaterlandsliebe«, wie er ihr erzählte. Otto mochte mit einem Titel ausgestattet sein, aber eine Mitgift würde es nicht geben.

Während dieses langen ersten Sommers redeten sie viel, machten Spaziergänge im Stadtpark, besuchten den Prater, saßen auf Bänken am Heldenplatz, fuhren Boot in Tulln. An seinem 28. Geburtstag sah sie zu, wie der »rudernde Eckerle« auf der Donau antrat, eine kleine Berühmtheit, und die Wettkämpfe gewann. Ihren Eltern erzählte sie nichts von Otto, da er ständig von anderen Frauen umringt war, mit denen er oft in ihrer Gegenwart flirtete. Ihr fiel auf, dass er ungewöhnlich viel körperliche Nähe suchte und gerne alle in seiner Umgebung umarmte und berührte, ein Verhalten, das in ihr die Saat einer nie nachlassenden Eifersucht legte. Als er ihrer Freundin Anita eine Rose schenkte, schmollte sie. Künftig hielt sie sich andere Optionen offen und nahm Einladungen an, wie die von einem Fremden, den sie während einer Zugfahrt kennengelernt hatte. Selbst Victor Klarwill, auch genannt Ziebel, den sie als »Halbjuden« bezeichnete, erlaubte sie, ihr weiter vergeblich den Hof zu machen.

In jenem Sommer unternahmen sie und ihre Mutter zusammen mit Bischof Pawlikowski und seinem korpulenten Freund Monsignore Allmer, einem Mann mittleren Alters, der gern mit Charlotte flirtete, mit dem Auto eine Urlaubsreise durch Europa. Sie fuhren durch die Schweiz und Frankreich nach Spanien. Lourdes »machte auf mich einen schrecklichen […] Eindruck«, Hunderte von Leuten auf Krücken in einer Prozession zum Hauptplatz. In Barcelona besuchten sie die Weltausstellung, tranken Moscato-Weine, bestaunten die Sagrada Família, sahen sich in Lloret de Mar einen Stierkampf an und besichtigten den »romantischen Gesteinsblock« von Montserrat. In Figueres machte Charlotte sich bei den albernen Witzen von Monsignore Allmer vor Lachen in die Hose.