24,99 €

9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 24,99 €

9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 24,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Der bekannte Menschenrechtsanwalt und Bestseller-Autor Philippe Sands erzählt die atemberaubende Geschichte des einstigen SS-Offiziers Walter Rauff, der 1949 nach Chile flüchtete. Dort steht er von 1973 an im Dienst der Militärdiktatur unter Augusto Pinochet. Im Keller des Hauses Londres 38 ist er an brutalen Verhören und Morden des Geheimdienstes beteiligt. Walther Rauff war als SS-Sturmbannführer ab 1941 für die Entwicklung der mobilen Gaswagen verantwortlich, die in der besetzten Sowjetunion für die Massenmorde an Juden und Sinti und Roma eingesetzt wurden. Er floh 1949 nach Chile, scheinbar weit entfernt von seiner dunklen Vergangenheit. Doch als Gerüchte über Rauffs Verwicklung in Pinochets Geheimdienst und das Verschwinden von Menschen in Chile aufkommen, entfaltet sich eine erschreckende Geschichte. 1998 wird Pinochet in London verhaftet. Philippe Sands beteiligt sich an der Anklage gegen ihn und stößt dabei auf Walter Rauff. Acht Jahre lang recherchiert er über Rauffs zweites Leben, seine Verbindungen zu Pinochet und seine Rolle bei den Gräueltaten, die im Mittelpunkt des Londoner Verfahrens stehen. Zugleich erzählt er von seiner Recherche über das Schicksal der Verschwundenen und seiner Suche nach Beweisen für Pinochets Verantwortung für Folter und Mord. Im März 2000 wird der frühere Diktator wegen seiner angegriffenen Gesundheit freigelassen. Er kehrt nach Chile zurück, wo er 2006 verstirbt. Sands' einzigartige Mischung aus Detektivgeschichte, Gerichtsdrama und Lebensgeschichten stützt sich auf Interviews mit wichtigen Akteuren und umfangreiche Recherchen in Archiven auf der ganzen Welt. Auf dieser Basis gelingt ihm das fesselnde Psychogramm zweier Männer, eine Doppelgeschichte über Massenmord und Folter und über die Möglichkeiten und Grenzen des Rechts, die zwei brutale Diktaturen und mehrere Jahrzehnte überspannt. Und zugleich ein spannender Bericht aus erster Hand über ein internationales Strafverfahren von historischer Bedeutung. »Eine fesselnde Reise durch die Zeit und ein Porträt des Bösen in all seiner Komplexität, Banalität und Selbstgerechtigkeit.« Stephen Fry über »Die Rattenlinie«

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 733

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

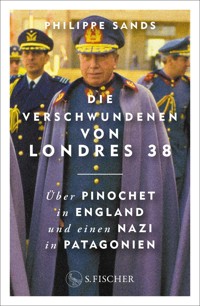

Philippe Sands

Die Verschwundenen von Londres 38

Über Pinochet in England und einen Nazi in Patagonien

Über dieses Buch

Der bekannte MenschenrechtsanwaltPhilippe Sands erzählt die atemberaubende Geschichte des einstigen SS-Offiziers Walter Rauff, der 1949 nach Chile flüchtete. Dort steht er ab 1973 im Dienst der Militärdiktatur unter Augusto Pinochet. Im Keller des Hauses Londres 38 ist er an brutalen Verhören und Morden des Geheimdienstes beteiligt.

Viele Jahre später, 1998, wird der frühere Diktator Pinochet in London verhaftet. Auf Seiten der Anklage wohnt Philippe Sands dem historischen Gerichtsverfahren bei. In einer einzigartigen Mischung aus Detektivgeschichte und Gerichtsdrama erzählt er hier von seiner Recherche über die Verbrechen der Junta und die Rolle Walter Rauffs. Dabei entsteht das Psychogramm zweier Männer, die vor Folter und Mord nicht zurückschrecken., und zugleich ein spannender Bericht über eines der wichtigsten internationalen Strafverfahren seit Nürnberg und dessen weitreichende Folgen.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Biografie

Philippe Sands, geboren 1960, ist einer der international bekanntesten Menschrechtsanwälte. Er ist Professor für Internationales Recht und Direktor des Centre for International Courts and Tribunals am University College London. Leidenschaftlich setzt er sich für humanitäre Ziele und das Völkerrecht ein. Von ihm erschienen bei S. FISCHER bisher: »Rückkehr nach Lemberg«, »Die Rattenlinie – ein Nazi auf der Flucht« und »Die letzte Kolonie. Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Indischen Ozean«.

Impressum

Erschienen bei FISCHER E-Books

Die Originalausgabe erschien 2025 unter dem Titel »38 Londres Street. On Impunity, Pinochet in England and a Nazi in Patagonia« bei Weidenfeld & Nicholson, einem Imprint von The Orion Publishing Group Ltd, London.

Copyright © Philippe Sands 2024

Für die deutsche Ausgabe:

© 2025 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114,

60596 Frankfurt am Main

Lektorat: Matthias Michel

Covergestaltung: ILA AGENCIA/Gamma-Rapho/Getty Images nach dem Originalumschlag von Orion Publishing Group

ISBN 978-3-10-491529-6

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

[Widmung]

[Motto]

[Karten]

Mitteilung an die Leserinnen und Leser

Hauptpersonen

Chile

Deutschland

Spanien

Vereinigtes Königreich

Prolog

Santiago, August 1974

Hagenberg, Österreich, Juni 2015

Teil I Festnahme

London, Oktober 1998

Nächte in Chile

Santiago, 1963

Teil II Gerechtigkeit

London, November 1998

Punta Arenas

London, Dezember 1998

Teil III Immunität

Nächte in Patagonien

Santiago, 1979

London, März 1999

Teil IV Flucht

Nächte im Museum

Isla Dawson

London, April 1999

León

London, Oktober 1999

Concepción

London, Januar 2000

Teil V Straflosigkeit

Der Deal

London, März 2000

El Mocito

La Pesquera Arauco

San Antonio

Der Richter

Epilog

Zwei Männer, zwei Gesichter

[Karte]

[Zitat]

Anhang

Dank

Quellen

Andere Medien

Epigraphen

Bildnachweise

Register

Für Natalia

Nichts hat größere Kümmernis hervorgebracht

als die Freiheit, die den Frevlern gewährt wird,

mit aller Unverfrorenheit zu beleidigen.

Jean Bodin, 1576

Ich stehe unter Denkmalschutz.

Walther Rauff, 1980

Ich bin ein Engel.

Augusto Pinochet, 2003

Mitteilung an die Leserinnen und Leser

Ich spielte eine Nebenrolle in dem beispiellosen und historischen Gerichtsverfahren, das auf die Verhaftung von Augusto Pinochet am Abend des 16. Oktober 1998 in London folgte. Dadurch hatte ich bei einem der wichtigsten internationalen Strafverfahren seit Nürnberg einen Platz in der ersten Reihe. Seitdem ist viel Zeit vergangen, aber ich habe das Erlebte, die Geschichten und die Personen nicht vergessen.

Viele Jahre nach der Verhaftung und den darauf folgenden Ereignissen recherchierte ich zu einem Buch über die sogenannte »Rattenlinie«, über die ein Nazi aus der Stadt Lemberg und Europa nach Südamerika zu fliehen beabsichtigte. Im Archiv einer österreichischen Familie stieß ich dabei auf einen Brief des ehemaligen NS-Führers Walther Rauff. Darin erteilte der wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord verfolgte SS-Mann einem alten Kameraden Ratschläge. Ein Jahrzehnt später erfuhr ich, dass der Verfasser des Briefes nach Patagonien im Süden Chiles übergesiedelt war, wo er bald eine Fabrik leitete, in der Königskrabbenfleisch in kleine Dosen abgefüllt wurde.

Es war mir nicht in den Sinn gekommen, dass zwischen Pinochet und Rauff eine Verbindung bestehen könnte, aber es stellte sich heraus, dass das Leben der beiden Männer eng miteinander verflochten war. Dies ist die Geschichte einer Reise zur Aufdeckung dieser Verbindung und ihrer Folgen, eine Reise, die historische, rechtliche, politische und literarische Themen streift. Sie wirft auch Fragen nach dem Erinnerungsvermögen auf und nach den Grenzen zwischen Fakten und Fiktion, Wahrheit und Mythos.

Ich habe versucht, das, was ich über das Leben dieser beiden Männer erfahren habe, in angemessener Weise zu schildern, und mich dabei auf Dokumente, Archive, Zeugenaussagen und Gespräche gestützt. Diese Darstellung ist nicht vollständig und auch nicht die einzige Version. Bei derartigen Angelegenheiten, an denen eine Vielzahl von Personen beteiligt ist, gibt es stets mehrere Perspektiven und Erinnerungsbilder. Wir wissen aus dem täglichen Leben, dass zwei Personen, die denselben Moment erleben, diesen ganz unterschiedlich wahrnehmen können, dass Erinnerungen fließend sind und dass Geschehnisse unterschiedlich interpretiert werden können.

Dies ist meine Interpretation, basierend auf dem, was ich gesehen, gehört oder gelesen habe. Es ist eine persönliche Reise. Es geht um Gerechtigkeit und Erinnerung und Straffreiheit, über Zeit und Ort hinweg, um die Bande, die unsere seltsamen Existenzen miteinander verflechten, in denen so häufig Fragen und Zufälle auftreten.

Philippe Sands

London und Bonnieux, 2024

Hauptpersonen

Augusto Pinochet Ugarte, geb. 1915, Valparaíso; chilenische Armee, Präsident der Militärjunta und Chiles, 1973–1990

Lucía Hiriart, geb. 1923, seine Ehefrau

Walther Rauff, geb. 1906, Köthen, Deutschland; Reichsmarine; SS und Gestapo; Direktor, Pesquera Camelio

Edith Rauff, geb. 1898, seine zweite Ehefrau

Walther Rauff II., geb. 1940, sein Sohn

Walther Rauff III., geb. 1967, sein Enkel

Chile

Carlos Basso, geb. 1972, Journalist und Hochschullehrer

Sergio Bitar, geb. 1940, Minister, Wirtschaftswissenschaftler, Häftling auf der Gefängnisinsel Isla Dawson

José Camelio, geb. 1907, Gründer der Pesquera Camelio

José (Porotin) Camelio, geb. 1932, Sohn, Pesquera Camelio

Humberto Camelio, geb. 1934, Sohn, Pesquera Camelio

Eduardo Camelio, geb. 1960, Enkel

Mariana Camelio, geb. 1996, Urenkelin, Dichterin

Alfonso Chanfreau, geb. 1950, Student, Insasse von Londres 38, Ehemann von Erika Hennings

Manuel Contreras, geb. 1929, Armee, Direktor der DINA

Hernán Felipe Errázuriz, geb. 1945, Rechtsanwalt und Diplomat

Pedro Espinoza, geb. 1932, Armee, stellvertretender Direktor der DINA

Eduardo Frei, geb. 1942, Präsident (1994–2000)

Samuel Fuenzalida, geb. 1956, Armee und DINA-Rekrut

León Gómez, geb. 1953, Geschichtslehrer, Insasse von Londres 38

Erika Hennings, geb. 1951, Leiterin der Organisation Londres 38, Inhaftierte, Ehefrau von Alfonso Chanfreau

José Miguel Insulza, geb. 1943, Außenminister und Generalsekretär des Präsidenten

Ricardo Izurieta, geb. 1943, Armee, Oberbefehlshaber

Miguel Krassnoff, geb. 1946, Armee, DINA

Ricardo Lagos, geb. 1938, Rechtsanwalt, Wirtschaftswissenschaftler, Präsident (2000–2006)

Miguel Lawner, geb. 1928, Architekt, Häftling auf der Gefängnisinsel Isla Dawson

Orlando Letelier, geb. 1932, Wirtschaftswissenschaftler, Regierungsminister, Häftling auf der Gefängnisinsel Isla Dawson

Osvaldo (Guatón) Romo, geb. ca. 1938, Folterer

Miguel Schweitzer Speisky, geb. 1908, Juraprofessor, Minister

Miguel Schweitzer Walters, geb. 1940, sein Sohn, Rechtsanwalt, Botschafter, Minister

Carmelo Soria, geb. 1921, UN-Diplomat

Laura González-Vera, geb. 1932, Ärztin

Carmen Soria, geb. 1960, Journalistin

Cristián Toloza, geb. 1958, Psychologe und Staatsbeamter

Jorgelino Vergara (El Mocito), geb. 1960, »Nachwuchskellner« von Manuel Contreras

Deutschland

Gerd Heidemann, geb. 1931, Journalist, Magazin Stern

Karl Wolff, geb. 1900, hochrangiger SS- und Polizeiführer

Spanien

José María Aznar, geb. 1953, Ministerpräsident (1996–2004)

Carlos Castresana, geb. 1957, Staatsanwalt

Juan Garcés, geb. 1944, Rechtsanwalt, Allende-Berater

Manuel García-Castellón, geb. 1952, Richter, Gericht Nr. 6, Audiencia Nacional (Nationaler Gerichtshof)

Baltasar Garzón, geb. 1955, Ermittlungsrichter, Gericht Nr. 5, Audiencia Nacional

Vereinigtes Königreich

Thomas Bingham, geb. 1933, Richter

Tony Blair, geb. 1953, Premierminister (1997–2007)

Nico Browne-Wilkinson, geb. 1930, Richter, Berufungsausschuss, House of Lords (Oberhaus)

James Cameron, geb. 1961, Barrister (Prozess-, Rechtsanwalt), Berater von General Pinochet

Michael Caplan, geb. 1953, Partner in der Anwaltskanzlei Kingsley Napley, Solicitors (Anwälte, Rechtsberater) von General Pinochet

Leonard Hoffmann, geb. 1934, Richter, Berufungsausschuss, House of Lords

David Hope, geb. 1938, Richter, Berufungsausschuss, House of Lords

Alun Jones, geb. 1949, Barrister, Kronanwalt des Crown Prosecution Service (Strafverfolgungsbehörde für England und Wales)

Jean Pateras, geb. 1948, Dolmetscherin, Metropolitan Police, Scotland Yard

Jonathan Powell, geb. 1956, Stabschef von Tony Blair (1997–2007)

Gordon Slynn, geb. 1930, Richter, Berufungsausschuss, House of Lords

Jack Straw, geb. 1946, Innenminister (1997–2001)

James Vallance White, geb. 1938, Fourth Clerk at the Table (Vierter Sekretär am Tisch), House of Lords

Prolog

Santiago, August 1974

Ein Chevrolet-Kühlwagen rollte die Alameda entlang, die den Moneda-Palast mit der Universität verband. In der Nähe der alten Kirche San Francisco bog er rechts ab und fuhr ins Barrio París-Londres, das an der Kreuzung der beiden Straßen Calle Londres und Calle París entstanden war. In dem Viertel, einst der Garten einer alten Einsiedelei, lebten viele Dichter, Schriftsteller und Künstler.

Der Lieferwagen fuhr über das Kopfsteinpflaster und kam vor einem niedrigen grauen Steinhaus mit der Nummer 38 zum Stehen. Die Straße wurde einfach als Londres bezeichnet, anderswo hätte sie auch Londoner Straße, Rue de Londres oder London Street heißen können.

Männer in Zivil öffnen die hinteren Türen des Lieferwagens. Eine Gruppe von Männern mit Augenbinden taumelte heraus und begab sich in das Gebäude Nr. 38. Einer davon war ein zwanzigjähriger Geschichtsstudent, der wegen Staatsgefährdung verhaftet worden war. Er war sich nicht sicher, wo er sich befand, aber durch einen Schlitz in der Augenbinde erblickte er die schwarz-weißen Bodenfliesen, die im Eingangsbereich verlegt waren. Ein Schachbrettmuster. Die Zentrale der Sozialistischen Partei.

Über ein paar steinerne Stufen führte man ihn ins Gebäude, trennte ihn von den anderen und brachte ihn in einen Nebenraum, wo er sich setzen sollte. Eine weitere Person, eine Frau, setzte sich neben ihn.

»Ich heiße León.«

»Ich heiße Hedy«, antwortete die Frau.

Sie warteten. Nach einer Weile wurde er zu einer Treppe gebracht, die auf der Rückseite des Gebäudes in den ersten Stock führte. In einem anderen Raum befahl ihm ein Wärter, sich auszuziehen. Er musste sich nackt mit dem Rücken auf das kalte Gestell eines alten Metallbettes legen. Seine Hand- und Fußgelenke wurden an das Gestell gefesselt. Er lag ausgestreckt da, wie ein Schwein auf dem Grill.[1]

Er hörte leise Stimmen und fragte sich, ob eine davon einen deutschen Akzent hätte. Im Liegen erkannte er die Umrisse einer alten Schreibmaschine, groß und elegant. Er hörte weitere Stimmen, nahm einen Geruch wahr, billig und vertraut. Die Geräusche näherten sich, der Geruch wurde schärfer. Flaño. Ein Parfüm, das später ein Gefühl von Beklemmung und Angst hervorrufen sollte.

Als er später wieder im Erdgeschoss war, wurde ein junger Mann hereingetragen und zusammengesackt auf dem Boden abgelegt. Alfonso, flüsterte jemand, ein Philosophiestudent, in einem furchtbaren Zustand. Kurz darauf wurde eine junge Frau zu ihm gebracht, eine weitere Gefangene. Die beiden wechselten ein paar Worte, bevor der Philosophiestudent aus dem Gebäude geschleppt, in einen Kühltransporter verfrachtet und weggefahren wurde.

Er wurde nie wieder gesehen.

London, Oktober 1998

Vierundzwanzig Jahre später.

Vor dem Zimmer 801 im achten Stock einer medizinischen Klinik in der Londoner Innenstadt versammelten sich vier Polizeibeamte. Auch eine Dolmetscherin war an jenem späten Freitagabend im Oktober anwesend. Sie betraten das Zimmer, in dem ein zweiundachtzigjähriger Mann im Bett lag, der sich von einer Rückenoperation erholte. Augusto Pinochet.

Die Dolmetscherin, eine Dame mit hochgestecktem Haar, teilte ihm auf Spanisch mit, dass er verhaftet sei, und klärte ihn über seine Rechte auf. »Sie sind von einem spanischen Richter des Mordes angeklagt, der Sie nach Madrid ausliefern lassen will, um Sie wegen des von Ihnen in Chile begangenen Völkermordes vor Gericht zu stellen, weil Sie Menschen folterten und verschwinden ließen«, sagte sie.

Drei Wochen später begrüßte ich in Paris meine Frau an den großen Holztoren am Eingang des Friedhofs von Pantin, eines Vororts der Stadt. Dort war mein Großvater begraben. Wir umarmten uns. »Ich habe gerade eine Anfrage von Augusto Pinochets Anwälten erhalten«, sagte ich ihr. »Ich soll ihn vertreten und argumentieren, dass er nicht der englischen Gerichtsbarkeit unterliegt und deshalb nicht nach Spanien ausgeliefert werden kann, weder wegen Völkermordes noch wegen anderer Verbrechen.«

»Wirst du es tun?«, fragte sie mit fester Stimme. Ich erinnerte sie an das »Taxistand-Prinzip«, die Regel, die von einem Anwalt verlangte, sich wie ein Taxifahrer zu verhalten, jeden Fahrgast anzunehmen und keinen aufgrund von politischer Einstellung oder Persönlichkeit abzulehnen.

»Wirst du es tun?«, fragte sie erneut.

Du kennst die Regel, also ja, ich werde es wohl tun.

»Gut«, sagte sie in einem Ton, der gleichzeitig gereizt und sanft war, »aber wenn du es tust, werde ich mich von dir scheiden lassen.«

Hagenberg, Österreich, Juni 2015

Siebzehn Jahre später.

Ich befand mich im Obergeschoss eines alten, baufälligen Schlosses in Niederösterreich und wühlte mich durch das Familienarchiv eines längst verstorbenen österreichischen Ehepaars. Ich fand einen alten Brief, geschrieben nach dem Krieg, adressiert an Otto Wächter, der in Rom auf der Flucht war und einst die Vernichtung Hunderttausender Juden und Polen in Lemberg organisiert hatte. Der Verfasser war ein Mann namens Walther Rauff, der aus Damaskus Ratschläge erteilte:

Mit einer unerschütterlichen Zähigkeit, keiner Scheu vor irgendwelcher Arbeit und dem Nichtnachtrauern irgendwelcher früheren besseren Zeiten, sondern sich Abfinden mit den derzeitigen Realitäten schafft man eben doch eine ganze Menge und klettert allmählich die Leiter wieder herauf. […] auch ich teile Ihre Ansichten von der »Emigration« und der »Sammlung der guten Kräfte für einen späteren Einsatz«.

Ich erfuhr, dass der Verfasser des Briefes ebenfalls ein flüchtiger SS-Mann war. Er war berüchtigt für seine führende Rolle bei der Entwicklung und dem Einsatz der sogenannten Gaswagen, umgerüsteter Lkw zur Vergasung von Juden und anderen Menschen, und der anschließenden Tötung Hunderttausender Menschen in ganz Europa, mit dem Ziel, die betroffenen Volksgruppen dauerhaft auszulöschen. Rauff, der wegen dieser Massentötungen angeklagt war, entging der Festnahme und gelangte auf die »Rattenlinie«. Jahre später landete er am Ende der Welt, in Patagonien im Süden Chiles, als Direktor einer Konservenfabrik für Königskrabben.

Gerüchte über seine Vergangenheit verfolgten ihn. Ebenso wie Gerüchte über seine Verbindung zu General Pinochet. »Jeder weiß davon«, sagte ein Taxifahrer in der Innenstadt von Santiago.

Teil IFestnahme

Die Gewissheit, dass es keinen Ort auf der Welt gibt, an dem Verbrechen ungestraft bleiben, könnte ein wirksames Mittel sein, um sie zu verhindern.

Cesare Beccaria, 1764

London, Oktober 1998

1

Es war der 17. Oktober 1998, ein Samstagnachmittag, als ich die Nachrichten im Radio hörte und auf die Fußballergebnisse wartete. Es war mein 38. Geburtstag. Der chilenische Ex-Diktator General Augusto Pinochet sei auf Antrag eines spanischen Richters in London verhaftet worden, berichtete die BBC.[1] Das war interessant, denn es kam nicht jeden Tag vor, dass ein ehemaliger Staatschef festgenommen wurde. Die Einzelheiten waren zwar etwas vage, aber es hieß, dass das Auslieferungsersuchen Verbrechen wie Völkermord, Folter und Verschwindenlassen von Menschen anführe, begangen in den Jahren seiner Machtausübung, also vom Tag des Staatsstreichs an, durch den er am 11. September 1973 an die Macht gelangt war, bis zu seinem Rücktritt im März 1990.

Die Nachricht von der Verhaftung löste Wut, Freude und Unglauben aus. Die chilenische Regierung protestierte dagegen mit der Begründung, Pinochet sei ein ehemaliger Präsident und Senator auf Lebenszeit mit vollständiger Immunität. Es sei »ein Verstoß gegen die internationalen Normen«, erklärte sein Sohn gegenüber einer Menschenmenge, die die Residenz des britischen Botschafters in Santiago mit Eiern bewarf. Von einem »Akt der Feigheit« sprach die Pinochet-Stiftung, die sein Vermächtnis bewahrt. »Er schlief, als die Polizei sein Zimmer in der Klinik betrat.«

Pinochets Gegner hingegen zeigten sich hocherfreut. Endlich könne er über das Schicksal unserer Angehörigen befragt werden, sagte der Vorsitzende der Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Verband der Familien der Verschwundenen). Eine »einmalige Gelegenheit«, sich für die Menschenrechtsverletzungen seines Regimes zu verantworten, meinte María Isabel Allende, die Tochter von Präsident Salvador Allende, der am Tag des Putsches Suizid begangen hatte. »Ein Erdbeben«, schrieb Roberto Bolaño, ein in der Nähe von Barcelona lebender chilenischer Schriftsteller. »Nichts wird mehr so sein, wie es einmal war.«[2]

Die britische Regierung erklärte, dies sei Sache der Gerichte. »Der Gedanke, dass ein brutaler Diktator diplomatische Immunität beansprucht, wäre für die meisten Menschen ziemlich schwer verdaulich«, sagte der Minister Peter Mandelson.[3]

Die frühere Premierministerin Margaret Thatcher bezeichnete die Verhaftung des ruhiggestellten Pinochet »mitten in der Nacht« als empörend, unrechtmäßig und unmenschlich. Sie gefährde alle ehemaligen Staatsoberhäupter und verhindere Entscheidungen, die ein Staatsoberhaupt veranlassen könnten, »sich vor einem ausländischen Gericht zu verantworten«. Diejenigen, die »absolute Macht« ausübten, würden nun noch stärker an ihr festhalten, »aus Angst, den Rest ihrer Tage in einem spanischen Gefängnis zu verbringen«.[4] Unterstützung erhielt sie von Norman Lamont, für den Pinochet für ein »guter, tapferer und ehrenhafter Soldat« war.[5]

Zur Zeit des Putsches war ich ein Teenager und wusste wenig über Pinochet. In den folgenden Jahren besuchte ich Chile nicht, und die Chilenen, die ich kennenlernte, waren hauptsächlich Jurastudenten, die meine Vorlesungen hörten, oder Akademiker, die im europäischen Exil lebten. Ich las jedoch Bücher und sah Filme über diese Zeit, und 1991 besuchte ich eine Aufführung von Ariel Dorfmans Stück Der Tod und das Mädchen am Royal Court Theatre in London. Juliet Stevensons Darstellung einer Frau, die ihren Peiniger wiedererkennt, habe ich nie vergessen. Sie schildert ihrem Mann das Ereignis:

Ehemann: »Waren dir nicht – du hast gesagt, dir waren in all den Wochen …«

Frau: »Die Augen verbunden, ja. Aber ich konnte doch hören.«

Ehemann: »Du bist krank.«

Frau: »Ich bin nicht krank.«

Ehemann: »Du bist krank.«

Frau: »Also gut, dann bin ich krank. Aber ich kann krank sein und trotzdem eine Stimme erkennen […]«

Ehemann: »Eine verschwommene Erinnerung an eine Stimme ist kein Beweis für irgendwas, Paulina, es ist anfechtbar –«

Ehemann: »Es ist seine Stimme. Ich habe sie sofort erkannt, als er letzte Nacht hereinkam. Es ist die Art, wie er lacht, die Worte, die er benutzt.«

Zu dieser Zeit lernte ich den chilenischen Rechtsprofessor Francisco Orrego Vicuña kennen, mit dem ich später in Umweltfragen zusammenarbeitete. Ich wusste nicht, dass er als Pinochets Botschafter in London gedient hatte, bis dieses Detail ans Licht kam und seine Wahl zum Richter am Internationalen Gerichtshof verhinderte. Er befand sich in guter Gesellschaft: Der Schriftsteller Jorge Luis Borges verspielte seine Chance auf einen Literaturnobelpreis, weil er seine Bewunderung für Pinochet zum Ausdruck brachte.

2

Augusto Pinochet Ugarte wurde 1915 in Valparaíso geboren und war bretonischer und baskischer Abstammung. Er trat in die Armee ein und machte dort Karriere. Daneben unterrichtete er an Militärakademien in Chile und Ecuador, wo er Mitte der 1950er Jahre mit seiner Frau Lucía Hiriart lebte.[6] Im Jahr 1970 ernannte Salvador Allende, der neu gewählte sozialistische Präsident, Pinochet zum Chef des Generalstabs der Armee, der seinem Freund und Oberbefehlshaber Carlos Prats unterstellt war. Nach Prats’ Rücktritt ernannte Allende Pinochet am 23. August 1973 zum Oberbefehlshaber. Achtzehn Tage später, am 11. September, spielte Pinochet eine führende Rolle beim Staatsstreich, durch den Allende gestürzt wurde, der daraufhin im Moneda-Palast, dem Amtssitz des Präsidenten, Selbstmord beging. Die Ereignisse werden in der bemerkenswerten Dokumentarfilm-Trilogie La Batalla de Chile von Patricio Guzmán nachgezeichnet.

Pinochet, ein glühender Antikommunist und Bewunderer alles Deutschen, wurde zum Chef einer vierköpfigen Militärjunta und später zum Präsidenten von Chile ernannt. Er wurde von großen Teilen der chilenischen Bevölkerung und in den Vereinigten Staaten von Präsident Nixon und Henry Kissinger unterstützt, der eine Woche nach dem Staatsstreich Außenminister wurde und die Entwicklung als Bollwerk gegen den sowjetischen Einfluss begrüßte – und als Mittel zur Förderung marktwirtschaftlicher Grundsätze, die sich an den Vorstellungen des Wirtschaftswissenschaftlers Milton Friedman und der von ihm inspirierten chilenischen »Chicago Boys« orientierten.

Die Junta erließ Gesetze zur »Beseitigung des Marxismus in Chile«, löste linke politische Parteien auf und beschlagnahmte deren Vermögen.[7] Das Gebäude der Sozialistischen Partei in der Londres 38 im Herzen Santiagos wurde in eine geheime Verhör- und Folterzentrale umgewandelt, die als Yucatán-Kaserne bekannt wurde. Um nicht aufzufallen, verkleideten sich die Vernehmungsbeamten und Wachen als Zivilisten. Uniformiertes Personal war verboten; Lieferwagen und andere reguläre Fahrzeuge brachten die Gefangenen zur Zentrale und wieder fort.[8] Um diese geheimen Aktivitäten zu betreiben und zu finanzieren, übernahm die Junta private Unternehmen.[9]

Schon bald richtete die Junta eine Geheimpolizei ein, die Dirección de Inteligencia Nacional, die DINA, um Gegner in Schach zu halten und Londres 38 sowie andere Folter- und Tötungseinrichtungen zu betreiben. Als Direktor ernannte Pinochet Manuel Contreras, einen vertrauenswürdigen Militär von der Ingenieurschule in Tejas Verdes bei San Antonio, westlich von Santiago an der Pazifikküste, und erteilte ihm uneingeschränkte Befugnisse zur Vernichtung von Linken. Jeden Morgen erstattete er Pinochet Bericht, der, wie Contreras behauptete, jede DINA-Operation persönlich genehmigte. Pinochet selbst genoss den Schutz der militärischen Elitetruppe boinas negras, der »Schwarzbarette«.

Vier Jahre lang verhaftete, verhörte und folterte die DINA Zehntausende von Pinochet-Gegnern. Viele wurden getötet, und bis zur Auflösung der DINA im September 1977 waren mehr als 1500 Menschen verschwunden. Verhaftungen und Ermordungen wurden in Chile und auch im Ausland zur Routine. »Ein Land besetzt von der Diktatur, die in direkter Linie stand mit dem Denken der Nazis«, meinte der Dichter Raúl Zurita.[10]

Bereits einen Tag nach dem Staatsstreich wurden die ehemaligen Minister von Salvador Allende in ein neu angelegtes Konzentrationslager auf der Isla Dawson gebracht, einer Insel im Süden des Landes. Im Monat nach dem Putsch führte eine Todesschwadron der chilenischen Armee landesweit Mordanschläge durch.[11] Bei dieser Operation, die als »Todeskarawane« bekannt wurde, verloren 97 Menschen ihr Leben.

Binnen eines Jahres betrieb die DINA Dutzende von Haftanstalten. In Londres 38 verschwand im Durchschnitt jeden Tag ein Gefangener. Unter den nahe gelegenen Arrest- und Internierungsstätten waren das Estadio Nacional, die Villa Grimaldi, die geheimen Folterzellen in Cuatro Álamos – Teil der Einrichtungen des Lagers Tres Álamos – und die geheime Simón-Bolívar-Kaserne, die von der Lautaro-Brigade der DINA betrieben wurde. Die DINA erwarb ein Haus in der Vía Naranja, gelegen in einem wohlhabenden Vorort. Während dort literarische Salons stattfanden, stellten im Keller Chemiker Sarin-Gas her.

Die DINA unterhielt Zentren im ganzen Land. In San Antonio lag die Kaserne Tejas Verdes und etwas weiter südlich die Foltereinrichtungen in Santo Domingo. Ganz im Süden, in Punta Arenas, wurde das Alte Marinekrankenhaus übernommen, das als »Palacio de las Sonrisas« (»Palast des Lächelns«) bekannt wurde.

Ein Jahr nach dem Staatsstreich verübten die Pinochet-Regierung und die DINA auch außerhalb Chiles Morde. Im September 1974 wurde General Prats in Buenos Aires ermordet. »Ein äußerst fähiger Mann«, sagte Pinochet, als er vom Tod seines alten Freundes und Vorgängers als Oberbefehlshaber erfuhr. »Ich habe ihn stets sehr geschätzt.«[12]

Im Oktober 1975 wurde der im Exil lebende christdemokratische Führer Bernardo Leighton in Rom Ziel eines gescheiterten Attentats.

Im November 1975, an Pinochets 60. Geburtstag, rief die DINA die Operation Condor ins Leben, ein Gemeinschaftsprojekt mit Argentinien, Bolivien, Chile, Paraguay und Uruguay. Ziel war es, linke Führer und Demokraten in ganz Südamerika ins Visier zu nehmen.

Im Juli 1976 wurde Carmelo Soria, ein UN-Mitarbeiter, der nach internationalem Recht volle Immunität genoss, auf einer belebten Straße in Santiago entführt. Zwei Tage später fand man die Leiche des chilenisch-spanischen Doppelbürgers im Canal El Carmen in Santiago.

Im September 1976 wurde Orlando Letelier, Allendes ehemaliger Botschafter in den Vereinigten Staaten und späterer Verteidigungsminister, in der Innenstadt von Washington, D.C. ermordet.

So ging das jahrelang weiter und rief Widerstand hervor. Im September 1986 geriet Pinochets Wagenkolonne in einen Hinterhalt, bei dem fünf Soldaten getötet und viele andere verletzt wurden.[13] Der Präsident, der nur knapp dem Tod entging, ordnete eine Reihe von Vergeltungstötungen an.

Zwei Jahre später, im Oktober 1988, stimmten die Chilenen in einem von Pinochet organisierten Referendum gegen eine Fortsetzung seiner Präsidentschaft. Stattdessen wählten sie die Rückkehr zur Demokratie. Im März 1990, nach 17 Jahren an der Macht, trat Pinochet zurück, blieb aber weiterhin Oberbefehlshaber der Armee.

Eine demokratisch gewählte Koalition, die von Christdemokraten und Sozialisten unterstützte Concertación, übernahm die Regierungsgeschäfte. Präsident Patricio Aylwin setzte eine Wahrheits- und Versöhnungskommission unter dem Vorsitz von Raul Rettig ein, die 1991 ihren Bericht vorlegte. Der Informe Rettig (Rettig-Bericht) stellte fest, dass unter Pinochets Führung mehr als 40000 Menschen unrechtmäßig inhaftiert oder gefoltert worden waren; mehr als 3000 wurden ermordet oder verschwanden.[14] Viele schätzten die Zahlen sogar noch weit höher ein.

Im März 1998 trat Pinochet als Oberbefehlshaber der Armee zurück. Er akzeptierte die Ernennung zum Senator auf Lebenszeit, die ihm als Parlamentarier vollständige Immunität vor Strafverfolgung in Chile gewährte.

Inzwischen häuften sich jedoch die Fälle, die mit den Verbrechen seiner Regierung und seiner eigenen Rolle dabei in Zusammenhang standen. Im Oktober 1998 untersuchte Juan Guzmán, Ermittlungsrichter in Santiago, die persönliche Rolle Pinochets bei der »Todeskarawane«, die er mutmaßlich genehmigt hatte. Wie auch bei anderen Ermittlungen kam es zu keiner Gerichtsverhandlung, da das von Pinochet 1978 unterzeichnete Amnestiegesetz fast alle strafrechtlichen Verfolgungen und Gerichtsverfahren für die Verbrechen der Regierung ausschloss, welcher er 17 Jahre lang vorgestanden hatte.

So standen die Dinge in Chile, als Pinochet nach London flog, eine Stadt, die er liebte und in der er sich bewundert fühlte, nicht zuletzt wegen seiner Rolle bei der Unterstützung der Briten im Falkland-/Malwinen-Krieg gegen Argentinien im Jahr 1982.

3

Die Wahrheit ist, dass Pinochet sich über das Gesetz erhaben fühlte und seine Taten nicht bereute. »Ich bin Soldat«, sagte er gern. Sein Putsch habe Chile vor dem Kommunismus, linken Agitatoren und einer kubanischen Zukunft bewahrt. Was seinen Stil anbelangt, so war er kein Intellektueller oder Denker – im Gegensatz zu Carlos Prats, den er deshalb fürchtete –, sondern eher so etwas wie ein Fuchs.

Er mochte Star Wars und Bücher über Napoleon Bonaparte und genoss die Gesellschaft von Militärveteranen, vor allem wenn es sich um alte Nazis wie Hans-Ulrich Rudel handelte. »Hitlers einziger Fehler war es, dass er den Krieg verloren hat«, sagte das ehemalige Fliegerass der Luftwaffe einmal zu ihm. Pinochet bewunderte seine antikommunistische Haltung und war skeptisch gegenüber dem Ausmaß der Nazi-Verbrechen. Einmal fragte er einen westdeutschen Minister, der zu Besuch war, ob er sicher sei, dass wirklich sechs Millionen Juden umgekommen seien. Waren es nicht nur vier Millionen?[15]

Pinochet war stolz auf seine Privatbibliothek mit Büchern über Guerilla-Aufstände, den Schriften von Antonio Gramsci und anderen marxistischen Theoretikern sowie Schilderungen kommunistischer Verbrechen.[16] Er besaß ein Originalexemplar des Versromans La Araucana des spanischen Soldaten und Dichters Alonso de Ercilla y Zúñiga aus dem 16. Jahrhundert. Die lyrische Darstellung der brutalen Reaktion des kolonialen Spaniens auf den Aufstand der araukanischen Ureinwohner Chiles ließ ihn offensichtlich unbeeindruckt. Beispiellose Rohheit und Bösartigkeit hätten die spanische Eroberung beschmutzt, klagte der Dichter.[17]

Pinochets Wertschätzung erstreckte sich auf Literatur und Brutalität, aber nicht auf Anwälte, denen er misstraute. Er ernannte Richter, die sich um seine Belange kümmerten, und Anwälte, die ihn schützen konnten. Er erließ ein Gesetz, um sich gegen das Risiko der Strafverfolgung zu immunisieren; das Amnestiegesetz von 1978 gewährte ihm umfassenden Schutz.

Anlass für das Amnestiegesetz war die Reaktion auf Pinochets zwei Jahre zurückliegende Entscheidung, Orlando Letelier in Washington töten zu lassen.[18] Mit dieser Geschichte war ich vertraut, da mein Schwiegervater, André Schiffrin, einen Artikel mit dem Titel Assassination on Embassy Row veröffentlicht hatte und er und Letelier zum Zeitpunkt der Ermordung an einem Buchentwurf gearbeitet hatten.[19] »Ein paar Tage vor dem Attentat kam Letelier zum Mittagessen«, erzählte mir meine Frau Natalia einmal. »Er sagte, ich hätte hübsche Sommersprossen; ein zwölfjähriges Mädchen erinnert sich an so etwas.«

Der Mord an Letelier ereignete sich zwei Monate, nachdem US-Außenminister Henry Kissinger Pinochet in Chile besucht hatte, um dem Regime Unterstützung anzubieten. Jimmy Carter hatte gerade die Vorwahlen der Demokraten in Ohio gewonnen, und Paul McCartney und die Wings standen mit »Silly Love Songs« an der Spitze der Musikcharts. Der Besuch Kissingers fiel mit der Aufhebung des Parteienverbots in Spanien zusammen, das 1939 nach dem Sieg der Nationalisten von General Franco im Spanischen Bürgerkrieg verhängt worden war.[20] Pinochet bewunderte Franco sehr, der einige Monate vor Kissingers Besuch verstorben war. Er war einer der wenigen ausländischen Staatsoberhäupter, die an der Beerdigung teilnahmen.

Bei ihrem Treffen in La Moneda im Juni 1976 zeigten sich Pinochet und Kissinger besorgt, dass der Kommunismus in Spanien wieder »aufkeimen« könnte, und stimmten darin überein, dass der chilenische Staatsstreich lediglich eine weitere »Phase« des Konflikts sei, der bereits den Spanischen Bürgerkrieg ausgelöst hatte. »Ich stehe Ihren Bemühungen in Chile sehr wohlwollend gegenüber«, versicherte Kissinger Pinochet, wie es in der offiziellen Niederschrift heißt. »Wir wünschen Ihrer Regierung alles Gute.«

Kissinger sprach diese Worte in vollem Wissen um die gravierenden Menschenrechtsverletzungen in Chile und die Bemühungen des US-Kongresses, Waffenverkäufe an dieses Land zu unterbinden. Er wolle Fortschritte bei den Menschenrechten, sagte er, einschließlich verfassungsmäßiger Beschränkungen für unrechtmäßige Inhaftierungen. Nur 400 seien noch inhaftiert, versicherte Pinochet, was nicht stimmte, aber Kissinger schien sich nicht für die Zahlen zu interessieren. »Mit dem Sturz von Allende haben Sie dem Westen einen großen Dienst erwiesen.«

Größere Sorgen bereiteten Pinochet die Aktionen von im Ausland lebenden Chilenen, insbesondere von Letelier. Er verbreite »falsche Informationen«, sagte er zu Kissinger. Zu diesem Zeitpunkt sprach Letelier in Washington tatsächlich offen über seine Behandlung durch Pinochet, die er als »Alptraum« bezeichnete. Letelier war nach dem Putsch ein Jahr lang inhaftiert gewesen, davon acht Monate auf der Isla Dawson. »Wie kann die Welt in diesem Jahrhundert so etwas Brutales und Unmoralisches zulassen?«, fragte er. Stimmt es, dass ein Deutscher in Chile das Lager geplant hat, fragte ein Journalist. »Walther Rauff«, antwortete Letelier, so laute das Gerücht.[21] »Ich habe Herrn Rauff nicht gesehen und weiß nicht, ob er der Planer dieses Lagers ist, aber ich habe viele Berichte gelesen, dass es so ist.«

Kissingers Besuch in Santiago muss Pinochet bestärkt haben. Nur einen Monat nach dem Aufenthalt, im Juli 1976, wurde der UN-Diplomat Carmelo Soria in der Hauptstadt ermordet, und Pinochet wies Contreras und Pedro Espinoza, dessen Stellvertreter bei der DINA, an, sich um Letelier zu kümmern.[22] Die beiden beauftragten Michael Townley, »das Attentat auszuführen«. Der dreiunddreißigjährige Amerikaner, der zwei Jahre zuvor von der DINA rekrutiert worden war, war mit Mariana Callejas verheiratet, einer chilenischen Schriftstellerin, die von der Pinochet-freundlichen Zeitung El Mercurio kürzlich mit einem Literaturpreis ausgezeichnet worden war. Die DINA besorgte dem Paar ein Haus in der Vía Naranja in Santiagos wohlhabendem Viertel Lo Curro.

Der ursprüngliche Plan sah vor, Letelier mit Sarin-Gas zu töten, das in einem Chanel No. 5-Flakon versteckt war.[23] Stattdessen wurde am 21. September 1976 am Sheridan Circle, im Herzen von Washingtons Embassy Row, Leteliers Chevrolet in die Luft gesprengt, wobei der ehemalige Minister und Ronni Karpen Moffitt, eine Kollegin am Institute of Policy Studies, getötet wurden.

Pinochet war über die Nachricht vom Ableben seines Erzfeindes hocherfreut; sie erreichte ihn, als er sich gerade anschickte, Jorge Luis Borges im Palacio de La Moneda zu empfangen. »Ein ausgezeichneter Mann«, sagte der argentinische Schriftsteller über Chiles Präsidenten, ein »herzlicher und gütiger Gentleman« – Worte, die Pinochet begeisterten und jede Hoffnung auf einen Nobelpreis für Borges zunichtemachten.[24] In den Vereinigten Staaten verursachte die Ermordung Leteliers einen Aufschrei. Pinochet beschuldigte politische Gegner und leugnete jede Beteiligung.

4

Das Attentat auf Letelier hatte schwerwiegende Konsequenzen. Die anschließenden strafrechtlichen Ermittlungen führten zur DINA und zu Contreras und stellten eine ernsthafte Bedrohung für Pinochet dar. Der Vorfall führte ihm vor Augen, welche Gefahr von ausländischen Staatsanwälten ausging und dass er Schutzmaßnahmen ergreifen musste. Auf Druck der Vereinigten Staaten ersetzte Pinochet innerhalb eines Jahres die DINA durch die neue Central Nacional de Informaciones (CNI).[25] Als er seinen Posten als Direktor verlor, vernichtete Contreras die Dokumente der DINA, Beweise für vier Jahre Verbrechen, aber er wusste, welche Macht er über den Präsidenten hatte.[26] »Ich gehöre nicht zu ihm, er gehört zu mir«, sagte er über Pinochet, der Contreras in der Hoffnung, ihn damit mundtot zu machen, zum Brigadegeneral beförderte.

Pinochet entsandte eine hochrangige Delegation nach Washington, der auch ein zuverlässiger junger Rechtsanwalt namens Miguel Schweitzer Walters angehörte, Sohn des chilenischen Justizministers.[27] Die Ermittlungen des US-Justizministeriums konzentrierten sich auf Townley, der chilenischen Ermittlern gegenüber seine Beteiligung gestand; er habe auf Anweisung von Contreras und Espinoza gehandelt.[28]

Pinochet lehnte einen Auslieferungsantrag der USA für Townley ab, zwang aber Contreras, aus der Armee auszutreten, und handelte einen Deal mit Espinoza aus, der seine Rolle gestand und eine eidesstattliche Erklärung unterzeichnete, die Pinochet entlastete (später widerrief er diese mit der Begründung, er sei gezwungen worden).[29] Espinoza wurde als Kommandeur des Pudeto-Regiments der Armee nach Punta Arenas beordert. Dort, so hieß es, half er Contreras, belastende Dokumente nach Hamburg zu verschiffen, um sie bei Bedarf offenlegen zu können.[30]

Im April 1978 schloss Pinochet über Schweitzer einen Deal mit den Amerikanern ab: Townley sollte ausgewiesen werden, dafür würden die Amerikaner nicht gegen ihn oder andere DINA-Aktivitäten ermitteln.[31] Die Vereinbarung gelangte nie an die Öffentlichkeit. Stattdessen gaben die beiden Regierungen eine gemeinsame Erklärung ab, wonach Townley und andere skrupellose Agenten Letelier getötet hätten und Pinochet dabei keine Rolle gespielt habe.[32]

Townley, der in Handschellen und weinend nach Miami gebracht wurde, beharrte gegenüber den US-Strafverfolgern darauf, dass die DINA und Contreras für die begangenen Verbrechen verantwortlich seien.[33] Contreras räumte unter Druck seine Rolle im Vertrauen ein und drohte, Pinochet zu belasten, um sich selbst zu retten. Er habe stets »auf direkten Befehl von ihm gehandelt«, betonte er.[34] Pinochet indes bestand darauf, er habe Contreras nur allgemeine Anweisungen für die Mission gegeben, nicht aber Einzelheiten oder die Mittel betreffend.[35]

Im August 1978 erhob eine US-amerikanische Grand Jury Anklage gegen Townley sowie gegen Contreras, Espinoza und fünf Exilkubaner. Der amerikanische Antrag auf Auslieferung von Contreras und Espinoza löste in Santiago eine schwere Krise aus. Als die amerikanischen Ermittler zu dem Schluss kamen, dass Pinochet in die Vertuschung der Ermordung Leteliers, wenn nicht gar in das Verbrechen selbst, verwickelt sei, meldete die CIA, er sei »zutiefst beunruhigt«, trinke und sei aggressiv.[36] Die CIA befürchtete, dass die US-Regierung nun Gefahr lief, in die Sache hineingezogen zu werden.

Aus Angst vor weiteren Auslieferungsersuchen schlossen Pinochet und Contreras ein Abkommen, das auf einer Lüge und einer Gegenleistung beruhte: Sie vereinbarten, dass Townley auf sich allein gestellt sein sollte und Contreras Pinochet schützen würde, vorausgesetzt, er selbst würde nicht an die Vereinigten Staaten ausgeliefert.

Pinochet ergriff daraufhin Maßnahmen, um die chilenische Justiz daran zu hindern, einem Auslieferungsantrag der USA gegen Contreras oder Espinoza stattzugeben. Er wies den Präsidenten des Obersten Gerichtshofs an, zu erklären, dass die beiden Männer nicht ausgeliefert werden könnten, was von Richter Israel Bórquez pflichtgemäß bestätigt wurde.[37]

Gegen das Bórquez-Urteil wurde vor dem Obersten Gerichtshof Berufung eingelegt, woraufhin Pinochet erneut intervenierte: Er verschärfte den Richterspruch, um jede Gefahr einer Auslieferung auszuschalten.[38] »Die Formulierungen wurden geändert, damit sie Pinochets Anweisung entsprachen«, berichtete die CIA. Am 1. Oktober 1979 bestätigte der Oberste Gerichtshof Bórquez’ Urteil, so dass Contreras und Espinoza aus der Haft entlassen werden konnten.

Pinochet hatte sich gerettet, eine Menge über Gerichte und Auslieferungen und die Macht von Washington gelernt. In den Vereinigten Staaten eröffnete er unter verschiedenen Namen zahlreiche Bankkonten, auf die Gelder eingezahlt wurden, die nicht von seinem bescheidenen Präsidentengehalt stammen konnten.[39] Townley schloss nun seinerseits einen Deal mit den US-Strafverfolgern. Er bekannte sich der Tötung Leteliers schuldig und erklärte sich bereit, als Zeuge der Anklage gegen seine kubanischen Helfer aufzutreten. Lucy Reed, eine amerikanische Anwältin, mit der ich als Schlichterin in internationalen Streitigkeiten zusammenarbeitete, berichtete mir aus erster Hand davon. »Ich erinnere mich gut an den Fall Townley«, sagte Lucy Reed zu meiner Überraschung, »denn ich war während des Prozesses die Rechtsreferentin des Richters.« Ein Wortwechsel war ihr besonders in Erinnerung geblieben: »Bereuen Sie Ihre Taten«, fragte der Staatsanwalt Townley. »Nein, Sir, Letelier war ein Soldat und ich auch«, antwortete Townley. »Ich habe einen Befehl erhalten und ihn nach besten Kräften ausgeführt.«[40] Den Tod von Ronni Moffitt bedauere er.

Townley achtete darauf, Pinochet nicht zu belasten.[41] Er sagte nichts über die Rolle der DINA bei der Ermordung von Carlos Prats und Carmelo Soria und hielt sich damit an die von Miguel Schweitzer und den Amerikanern ausgehandelte geheime Absprache. »Ich glaube nicht, dass der Richter von dieser Vereinbarung wusste«, sagte Lucy Reed, als ich ihr davon berichtete.

Der Richter verurteilte Townley zu zehn Jahren Gefängnis. Nach 40 Monaten wurde er auf Bewährung entlassen und kam in den USA in ein Zeugenschutzprogramm. Bis heute sind seine Identität und sein Aufenthaltsort unbekannt, und die Vereinigten Staaten haben sich stets geweigert, ihn nach Chile auszuliefern, wo er wegen anderer Verbrechen angeklagt werden sollte.[42]

Pinochet hatte sich zehn weitere Jahre als Präsident erkauft. Erst nach seinem Rücktritt im März 1990 ermittelten die chilenischen Gerichte gegen Contreras und Espinoza wegen der Morde an Letelier und Moffitt, nachdem der Oberste Gerichtshof entschieden hatte, dass das Amnestiegesetz nicht für im Ausland begangene Verbrechen gelte. Die beiden Männer wurden angeklagt, verurteilt und inhaftiert.[43]

Als Pinochet im Oktober 1998 als Senator und Mitglied des Verteidigungsausschusses zu einer Reise nach London aufbrach, angeblich, um Waffen für sein Land zu kaufen, hatten die chilenischen Gerichte noch keine hochrangige Persönlichkeit für die Verbrechen seines Regimes verurteilt. Seine Rolle bei der »Todeskarawane« wurde zwar von Richter Guzmán untersucht, aber das Amnestiegesetz und die parlamentarische Immunität schützten ihn im Inland; die Regeln der diplomatischen Immunität, die für einen ehemaligen Staatschef galten, würden ihn im Ausland schützen.[44]

Das heißt nicht, dass er sich der Risiken nicht bewusst gewesen wäre. Das Weltrechtsprinzip, das es den Gerichten eines jeden Landes erlaubt, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord zu verfolgen, unabhängig davon, wo – und von wem – sie begangen wurden, fand zunehmend Anerkennung.[45] Am 11. September, kurz vor seiner Reise nach London, hatte Chile das unlängst in Rom verabschiedete Statut des Internationalen Strafgerichtshofs unterzeichnet.

Pinochet wusste auch, dass Menschenrechtsgruppen in der Vergangenheit versucht hatten, seine Verhaftung zu erwirken.[46] Die Bemühungen waren erfolglos geblieben, aber hochrangige Vertreter der Armee rieten ihm von der Reise ab. Großbritannien habe eine neue Labour-Regierung und einen Premierminister namens Tony Blair, der Pinochet weit weniger wohlgesinnt sei als Margaret Thatcher und die Konservativen.

Pinochet ignorierte diesen Rat. Er trug keine Verantwortung für irgendwelche Exzesse während seiner Jahre an der Macht, er war geschützt. Er hatte ein reines Gewissen, die Briten waren anständige Leute, und die Letelier-Affäre lag lange zurück.

»Ich bin ein Engel«, pflegte er zu sagen, und glaubte es wirklich.

5

Der zweiundachtzigjährige Pinochet reiste gemeinsam mit seiner Frau Lucía, in der vagen Absicht, Waffen für sein Land zu kaufen. Das Paar speiste mit Freunden in noblen Restaurants. »Ich liebe London!«, sagte er zu Thatcher beim Tee.[47] Sie gingen auf Shoppingtour – ein Mantel von Burberry, ein Buch über Napoleon von Hatchards am Piccadilly. Außerdem stand eine leichte Rückenoperation für ihn an.[48]

Er fand Zeit für ein Interview mit dem New Yorker. Jon Lee Anderson erschien mit einem Fotografen in seinem Hotel. Geplant war ein Fototermin in einem mit weißen Amoretten geschmückten Raum des Grosvenor House Hotels. Pinochet fand die Einrichtung unpassend. »Zu schwul!«, habe er gesagt, wie mir Anderson berichtete. Ihm schwebte etwas Gediegeneres vor.

»Ich war nur ein Diktator-aspirante (Anwärter)«, scherzte Pinochet beim Tee. Wenn er sich an einer Frage störte, schlug er jedes Mal mit der Faust auf den Tisch. »Damit zeigte Pinochet mir gegenüber beinahe so etwas wie Angst«, sagte Anderson. »Aber weiter ging er nicht.«

Er wolle eine Geste der Versöhnung, erklärte Pinochet. Soll heißen? »Ein Ende der Prozesse!« Obwohl ihn sein Amnestiegesetz und seine Immunität schützten, waren in Chile neun Strafverfahren gegen ihn anhängig, eine Entwicklung, die ihm nicht gefiel. Die Vorwürfe umfassten Anschuldigungen wegen Völkermordes und illegaler Enteignung, erhoben von Gladys Marín, der Generalsekretärin der Kommunistischen Partei Chiles (deren Ehemann Jorge Muñoz 1976 verschwunden war). Die bloße Erwähnung derartiger Fragen brachte Pinochet in Aufruhr. Ein Ende der Prozesse! Er wiederholte die Worte und schlug noch einmal auf den Tisch. Mehr als 800 Gerichtsverfahren, klagte er, manche eingestellt, andere wieder aufgerollt. »Sie kommen immer und immer wieder auf dasselbe zurück.«

Einige Tage später, als Pinochet in der London Clinic in Marylebone eincheckte, veröffentlichte der New Yorker Andersons Artikel »Der Diktator«. Ein Foto zeigte Pinochet gelassen, mächtig und unantastbar, ein Zivilist mit einer hellblauen Krawatte, die zu seiner Augenfarbe passte.[49]

Die Operation verlief problemlos.

Als er sich am Freitagabend, dem 16. Oktober, wieder erholt hatte und sich darauf freute, nach Hause zurückzukehren, klopfte es an der Tür. Ein Polizeibeamter von Scotland Yard betrat das Zimmer 801, begleitet von einer Dame als Dolmetscherin. Innerhalb weniger Minuten wurde ihm klar, dass er seine Freiheit verloren hatte.

In London festgenommen, sagten entsetzte Freunde.

Verhaftet wegen Völkermordes und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, berichteten die Zeitungen.

6

Zwei Jahrzehnte vergingen, bevor ich von den Ereignissen erfuhr, die jenem denkwürdigen Abend in London vorausgegangen waren. Ich hörte die Einzelheiten erstmals von Juan Garcés, einem spanischen Anwalt, den ich im Zusammenhang mit einer Klage seines chilenischen Mandanten Victor Pey kennengelernt hatte. Peys Zeitung El Clarín war am Tag des Putsches von Pinochet geschlossen worden, und er verlangte eine Entschädigung. Ich war nicht in der Lage, Garcés zu unterstützen, aber immerhin konnten wir uns im November 2018 bei ihm zu Hause in Madrid treffen.

Er ist still und gebildet, hat ein freundliches Gesicht, das von einem grauen Walross-Schnurrbart beherrscht wird, funkelnde Augen und eine sanfte, philosophisch anmutende Stimme. Im September 1973 war er 29 Jahre alt und arbeitete als politischer Berater für Präsident Allende. Am Tag des Staatsstreichs, als die chilenische Luftwaffe den Moneda-Palast mit Hawker-Hunter-Kampfflugzeugen aus britischer Produktion bombardierte, wies Allende ihn an, das Land zu verlassen. »Jemand muss berichten, was hier geschehen ist, und nur Sie können das tun.« Garcés vergaß diese Anweisung nicht.

Er ging nach Paris, um dort in Rechtswissenschaften zu promovieren, und kehrte erst nach dem Tod von General Franco im Jahr 1975 nach Spanien zurück. Garcés eröffnete eine Anwaltskanzlei in Madrid, wo er Fälle im Zusammenhang mit Drogenhandel und Auslieferung übernahm. Mitte der 1990er Jahre wurde er von chilenischen Exilanten aufgesucht.[50] Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und dem vorläufigen Ende des Kalten Krieges richteten die Vereinten Nationen internationale Gerichtshöfe für die in Ruanda und im ehemaligen Jugoslawien begangenen Verbrechen ein – die ersten derartigen Gremien seit Nürnberg (1945–1946) und Tokio (1946–1948); daneben liefen Verhandlungen zur Einrichtung eines Internationalen Strafgerichtshofs.

Der Gedanke internationaler Gerechtigkeit erwachte zu neuem Leben und drang ins öffentliche Bewusstsein ein. Nach 50 Jahren der Stille waren Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit wieder ein wichtiges Thema.

In Spanien, wie auch in anderen Ländern, wurden entsprechende Überlegungen angestellt. Könnte man Pinochet vor spanischen Gerichten wegen internationaler Verbrechen anklagen, auf Grundlage des Weltrechtsprinzips? Es gehe um Ehre und Gerechtigkeit, nicht um Rache, meinte Garcés, ein Bekenntnis zu Justiz und internationaler Zusammenarbeit. »Opfer und ihre Familien kamen zu mir, um sich nach Fällen zu erkundigen.« Sie taten dies, weil er Vorsitzender der Salvador-Allende-Stiftung war, die sich mit Folter und Fällen von Verschwindenlassen in Chile befasste.

Garcés trug die Geschichten der Menschen zusammen. Eine davon erzählte ihm die Witwe eines im Juli 1976 entführten, gefolterten und ermordeten UN-Beamten. Sein Name war Carmelo Soria, und seine Frau Laura wollte Pinochet vor einem spanischen Gericht verklagen, da es in Chile keine Gerechtigkeit für ihn gab. Garcés sammelte Beweise, sprach mit Anwälten, suchte Kontakt zu Staatsanwälten.

Als wir uns das erste Mal trafen, erwähnte er Soria, aber der Name sagte mir nichts. Drei Jahre später, im Februar 2021, schrieb mir ein Staatsanwalt aus Madrid, mit dem Garcés in Verbindung stand. Er hieß Carlos Castresana und hatte in der Zeitung El País ein Interview anlässlich der spanischen Ausgabe meines Buches Die Rattenlinie gelesen. In dem Artikel wurde erwähnt, dass ich über den Fall Pinochet in London schrieb. Er könne mir sagen, wie der Fall damals wirklich begonnen habe, meinte Castresana.

7

Carlos Castresana und ich sprachen erstmals im Mai 2021 über Zoom miteinander. Er versetzte mich zurück ins Frühjahr 1996, als er in der spanischen Antikorruptionsbehörde arbeitete und Mitglied der Union Progressiver Staatsanwälte war. Die Zeitungen berichteten damals über den 20. Jahrestag der Militärdiktatur in Argentinien. Zwei Jahrzehnte waren in Spanien ein bedeutsames Zeitintervall, nämlich die Verjährungsfrist für die Verfolgung im Ausland begangener Straftaten.

Sowohl in Argentinien als auch in Frankreich, Deutschland und Italien seien Verfahren im Gange gewesen, sagte mir Castresana. In Spanien jedoch sei trotz der Anwesenheit zahlreicher argentinischer Exilanten nichts passiert. »Ich wollte einen Weg finden, um auf der Grundlage der Weltgerichtsbarkeit im Namen spanischer Opfer zu handeln.«

Castresana besann sich auf die Ursprünge des modernen internationalen Strafrechts. »Mich begeisterte der Nürnberger Präzedenzfall, ein Sieg der Gerechtigkeit, der mit einem Sinn für Fairplay erreicht wurde, ein Verfahren, das auch eine Wahrheitskommission war«, sagte er. »Ihr Buch Rückkehr nach Lemberg hat mir sehr gut gefallen – wie persönliche, historische und juristische Fragen zusammenkamen.« Er betrachtete Nürnberg als Erzählform und interessierte sich dafür, wie die Verbrechen definiert und die Angeklagten ausgewählt wurden.

Er befasste sich mit der Möglichkeit einer Klageerhebung nach altem oder neuem spanischen Recht und fand heraus, dass spanische Gerichte die universelle Zuständigkeit für drei in Argentinien begangene internationale Verbrechen beanspruchen konnten: Terrorismus, Folter und Völkermord. »Der Gedanke, dass das Opfer kein Individuum mit einer bestimmten Nationalität ist, sondern die Menschheit als Ganzes, war für mich von großer Bedeutung«, sagte er.

In Spanien wurde Terrorismus in den 1970er Jahren als Straftatbestand mit einer weit gefassten Definition eingeführt. »General Franco betrachtete fast alles als Terrorismus«, sagt Castresana scherzhaft. Kurioserweise führte er auch den Straftatbestand des Völkermordes ins spanische Recht ein. »Mit Bedacht ratifizierte Franco die Völkermordkonvention aber erst 1969, also 30 Jahre nach dem Ende des Spanischen Bürgerkriegs, und nahm sie erst 1971 ins Strafgesetzbuch auf.«[51] Francos Gesetzgeber folgten jedoch nicht dem Wortlaut der Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes von 1948, die »Völkermord« als bestimmte Handlungen definierte, die »in der Absicht begangen werden, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören«. In Francos Version war stattdessen von »nationalen, ethnischen, sozialen oder religiösen« Gruppen die Rede: Die »rassischen« Gruppen wurden gänzlich ausgelassen, nationale und ethnische Gruppen zu einer Kategorie zusammengefasst und der Begriff der sozialen Gruppen eingeführt.

Unwissentlich führten Francos Anwälte eine weitere wichtige Änderung ein: Sie ließen zwei Wörter der Konvention von 1948 – »als solche« – weg. Das bedeutete, dass ein spanischer Staatsanwalt nicht beweisen musste, dass eine Tat durch eine Ausrichtung auf diese Gruppen motiviert gewesen war. Castresana erkannte, dass »man durch die Streichung dieser beiden Wörter Völkermord wie Verbrechen gegen die Menschlichkeit definiert, so dass man nur noch beweisen muss, dass die Angriffe auf bestimmte Gruppen stattfanden, nicht aber, dass sie durch die Absicht motiviert waren, diese Gruppen als solche zu vernichten«. Kurz: Franco erleichterte unbeabsichtigt die Verfolgung von Völkermord. Durch Hinzufügen von »sozialen Gruppen« und Streichen des Erfordernisses »als solche« wurde die Messlatte niedriger gelegt. Francos Version öffnete in Spanien die Tür für die strafrechtliche Verfolgung von Pinochet wegen Völkermordes in Chile.

Francos Definition blieb bis 1983 in Kraft, als sie geändert wurde, um dem Wortlaut des Übereinkommens von 1948 zu entsprechen. Dies bedeutete, dass die Definition von 1971 zum Zeitpunkt des chilenischen Staatsstreichs im September 1973 und in den folgenden zehn Jahren Gültigkeit besaß.

Die Franco-Definition deckte also Pinochets Verbrechen in diesem Zeitraum ab?

»Richtig«, antwortete Castresana. »Ich war der erste, der daran dachte, das Franco-Gesetz zum Völkermord anzuwenden.«

Um Pinochet zu belangen?

»Ganz genau! In bescheidener Weise hoffte ich, einen juristischen Präzedenzfall zu schaffen, ohne genau zu wissen, welche Folgen das hätte.«

Castresana sammelte Beweise für in Argentinien begangene Verbrechen an Spaniern und anderen Personen und arbeitete mit Exilanten zusammen. Im März 1996 reichte er vor der Audiencia Nacional, dem Nationalen Gerichtshof Spaniens, eine erste Klage ein. Es ging um internationale Verbrechen, die in Argentinien von General Jorge Videla (der 1976 an die Macht kam) an spanischen Opfern verübt worden waren. »Ich wusste, dass meine Kollegen, konservative spanische Richter, einen Fall ohne spanische Opfer eher zurückweisen würden«, sagte Castresana.

Es gelang ihm, den spanischen Generalstaatsanwalt Carlos Granados davon zu überzeugen, keine Einwände zu erheben. »Die meisten Staatsanwälte waren gegen die Initiative, aber Granados war anständig, ein Christ, ehrlich und hatte einen Sinn für Geschichte.« Man dürfe nicht als Staatsanwälte in die Geschichte eingehen, die spanische Opfer im Stich gelassen hätten, sagte Granados zu ihm. Die spanischen Opfer waren notwendig, um die konservativen Richter und die Presse zu überzeugen. Bei der Audiencia Nacional in Madrid wurde der argentinische Fall dem Zentralen Amtsgericht Nr. 5 und dem Ermittlungsrichter Baltasar Garzón zugewiesen, der die Klage annahm.

Castresana kam auf Chile zu sprechen: »Um den 20. April 1996 erhielt ich Besuch von dem Rechtsanwalt Juan Garcés. Er sagte zu mir: ›Ich habe 20 Jahre auf das gewartet, was Sie mit Videla und Argentinien getan haben, bitte tun Sie dasselbe mit Pinochet.‹« Castresana erkundigte sich nach spanischen Opfern. Garcés schlug mehrere Namen vor, darunter Carmelo Soria, der für das Latin American and Caribbean Demographic Centre (Demographische Zentrum für Lateinamerika und die Karibik) der Vereinten Nationen in Santiago gearbeitet hatte. Er verschwand am 14. Juli 1976, und zwei Tage später wurde seine verstümmelte Leiche in der Nähe seines Autos in einem Kanal in der Hauptstadt gefunden. Da er Diplomat mit spanischer Staatsangehörigkeit war, sorgte sein Tod in Spanien für Aufsehen.

»Der Fall Soria war berüchtigt«, erinnerte sich Castresana. »Er war sehr bekannt, da eine Straße in Madrid nach seinem Großvater Arturo Soria benannt war« (einem Ingenieur, der Ende des 19. Jahrhunderts das Konzept der »Ciudad Lineal« vorgeschlagen hatte, einer linearen Stadt mit Gebäuden zu beiden Seiten einer einzigen breiten zentralen Allee).[52] Der Mord an Soria erlangte größere Aufmerksamkeit, als das Europäische Parlament eine Resolution verabschiedete, in der das Versagen Chiles bei der Suche nach den Tätern beklagt wurde.[53] »Ich hatte eine klare Vorstellung davon, dass der Fall Pinochet in Spanien um Carmelo Soria herum aufgebaut werden musste«, sagte Castresana.

Dabei standen ihm zwei Hindernisse im Weg. Erstens war in Chile noch ein Strafverfahren im Fall Soria anhängig, so dass er ein endgültiges Urteil abwarten musste, bevor er ein Verfahren in Spanien einleiten konnte. Zweitens war entsprechend der dortigen Verjährungsvorschriften der letzte Termin für die Einleitung eines Verfahrens der 14. Juli 1996, der 20. Jahrestag des Mordes. »Ich konnte das Verfahren in Spanien also nur einleiten, wenn die chilenischen Gerichte den Fall vor diesem Datum abschlossen.«

Er verfolgte das Verfahren in Chile und bereitete eine Klage vor. Am 4. Juni 1996 schloss der Oberste Gerichtshof Chiles den Fall Soria aufgrund des Amnestiegesetzes.[54] Um sich in Chile zu retten, hatte Pinochet unbeabsichtigt die Tür für einen Prozess in Spanien geöffnet. Einen Monat später reichte Castresana in Valencia Klage ein, wobei er sich auf Soria und ein Dutzend anderer Opfer bezog. Als Angeklagte nannte er Pinochet und drei weitere Mitglieder der Junta.

Gleichzeitig reichten die Schwester von Antonio Llido, einem verschwundenen spanischen Priester, und die Salvador-Allende-Stiftung im Namen weiterer Opfer ebenfalls Klage ein. Das Gericht in Valencia verwies die Fälle an die Audiencia Nacional, wo sie Richter Manuel García-Castellón vom Zentralen Amtsgericht Nr. 6 zugewiesen wurden. »Auf diese Weise war der Mord an Carmelo Soria der Ausgangspunkt für den Prozess gegen Pinochet«, erklärte Castresana. »Damals dachten wir noch nicht an Straffreiheit, da wir uns gar nicht vorstellen konnten, dass er überhaupt verhaftet würde!«

Viel später traf ich mich mit Castresana und Garcés. Wir sprachen über die Rechtmäßigkeit Spaniens, sich mit den Verbrechen in Chile zu befassen, solange es seine eigenen Verbrechen aus dem Bürgerkrieg und aus der gesamten Franco-Ära nicht aufgearbeitet hatte.

»Für mich war stets klar, dass es bei dem Verfahren gegen Pinochet in Chile darum ging, den Geist Francos in Spanien auszutreiben«, sagte Castresana.

»Wir wollten mit Pinochet das machen, was wir mit Franco nicht machen konnten«, meinte Garcés.

8

Bei diesem ersten Gespräch war Castresana in Madrid und ich in Totnes, einer kleinen Stadt in der Grafschaft Devon im Südwesten Englands. Ich war zu Besuch bei meiner Schwiegermutter Leina, die kurz vor dem Bürgerkrieg in Spanien geboren wurde. Ihr Vater, Federico de la Iglesia, ein Oberst der republikanischen Armee, war ein Gegner Francos, und deshalb war die Familie nach England geflohen. Im Jahr 1940 fanden sie Zuflucht bei Leonard und Dorothy Elmhirst in Dartington Hall in Devon.

Achtzig Jahre später erzählte ich Leina beim Mittagessen, was Castresana mir erzählt hatte. Sie hörte aufmerksam zu, denn sie ist immer an Geschichten interessiert, bei denen es um menschliche Schicksale geht.

»Wie hieß das spanische Opfer, das den Fall in Madrid ins Rollen brachte?«, fragte sie.

Soria, Carmelo Soria.

Sie hörte auf zu essen, sah mich an und sagte: »Ah ja, jetzt erinnere ich mich, Cousin Carmelo!«

Cousin Carmelo?

»Ja, Carmelo Soria, ein entfernter Verwandter, der in die Pinochet-Geschichte verwickelt war. Ich erinnere mich, in der Familie wurde darüber gesprochen.«

In Spanien ist die Familie eine Wissenschaft für sich, und Leina bemühte sich tapfer, die Beziehung zu erklären. Ihre Familie – durch Heirat nun auch meine spanische und chilenische Familie – war so kompliziert und verzweigt, dass man kaum noch durchblickte. Sie zeichnete einen Stammbaum. Ihre Mutter war Laura Keller, deren Bruder Manolo Marita Soria heiratete, und Marita war die Cousine ersten Grades von Carmelo. Auf diese Weise war Carmelo ein Cousin ersten oder nachgeordneten Grades.

»Und jetzt«, sagte Leina, »ist er auch dein Cousin!«

9

Der Tod von Carmelo Soria im Juli 1976 verursachte in seiner Familie großen Schmerz und Angst. Die spanischen Zeitungen berichteten von einem Unfall, während die von Pinochet kontrollierten chilenischen Medien behaupteten, Soria hätte eine Affäre gehabt. Dies war eine Falschmeldung, die Wahrheit war brutaler: Das Pinochet-Regime hatte angeordnet, Soria wegen seiner Sympathien für die Linke zu beseitigen.

Leina machte mich mit Mitgliedern der Familie Keller in Madrid bekannt, die den Kontakt zu einem von Sorias drei Kindern herstellten. Carmen sprach ganz offen mit mir – schließlich gehörte ich jetzt zur Familie – und berichtete von den jahrzehntelangen Bemühungen um Gerechtigkeit für den Mord an ihrem Vater. Ich sollte mit ihrer Mutter Laura González-Vera sprechen, riet sie mir. »Sie kümmerte sich um die Gerichtsverfahren in Spanien, ich konzentrierte mich auf Chile.«

Einige Monate später saß ich in Santiago mit Mutter und Tochter im Wohnzimmer der Familie Soria, umgeben von Büchern, allerlei Gegenständen und Erinnerungen. Zwei aufgeschlossene Frauen, stark, warmherzig, klug und bemerkenswert. Laura, 88, trug eine gemusterte weiße Hemdbluse und einen bunten Rock. Sie ist Ärztin im Ruhestand, intelligent, lebendig und zugleich erschöpft. Mit emotionsloser Stimme schilderte sie eine brutale Erfahrung.

Laura wurde in Santiago in eine politisch aktive Familie hineingeboren. Als sie noch Medizin studierte, stellte ihr Vater José – Schriftsteller, Anarchist und Träger des chilenischen Nationalpreises für Literatur – sie Freunden aus seinem Umfeld vor. Arturo Soria, der Enkel eines renommierten Ingenieurs, kam nach dem Spanischen Bürgerkrieg nach Chile und gründete den Literaturverlag Cruz del Sur, zu dessen Autoren auch Pablo Neruda gehörte. »Arturo war ein wenig antikommunistisch«, sagte Laura mit einem Lächeln, »aber er hatte einige kommunistische Freunde, darunter Neruda und einen seiner Brüder.«

In den 1950er Jahren, als die Kommunistische Partei Chiles verboten wurde und Neruda außer Landes floh, bat er Arturo Soria, sich um die Villa Michoacán zu kümmern, sein Haus in der Avenida Lynch Norte in Santiago. Neruda bewohnte die Villa gemeinsam mit seiner zweiten Frau Delia del Carril, genannt La Hormiga, die Ameise, »weil sie immer so geschäftig war«.[55] Als Hüter von Nerudas umfangreicher Bibliothek rekrutierte Arturo seinen jüngeren Bruder Carmelo, der 1946 nach Chile gekommen war.

»Als ich Carmelo 1949 kennenlernte, wohnte er in der Villa Michoacán«, erzählte Laura. »Er war ein seltsamer Typ, der mich immer in ein Café einlud, das von Leuten aus Andalusien frequentiert wurde.« Die Erinnerungen waren lebhaft. »Ich mochte seine Erzählungen über Spanien und das dortige Familienleben und verliebte mich in diesen ruhigen Gentleman, der sich so sehr um meine Zuneigung bemühte. Er bezauberte mich mit seinem Charme, und es funktionierte. Im Jahr 1956 heirateten wir. Ich war Ärztin und wurde für die Arbeit bezahlt, die ich liebte. Er arbeitete für die Vereinten Nationen. Wir bekamen drei Kinder.«

Das Paar war politisch aktiv und unterstützte Allende: Carmelo engagierte sich für den Verlag Quimanta, der von der Unidad Popular gegründet worden war, um beliebte Bücher besser zugänglich zu machen.

»Meine Mutter unterrichtete Englisch und Philosophie an der ersten koedukativen Schule in Chile«, berichtete Laura. »Sie war eine Kommunistin, die 1952 in Allendes Präsidentschaftswahlkampf mitgearbeitet hat, und im zweiten Wahlkampf, 1958, lernte ich ihn selbst kennen. Er war sehr nett: Als meine Mutter ihm erzählte, dass ich Medizin studiere, schickte er mir kleine Geschenke. ›Für die zukünftige Ärztin‹, schrieb Allende. Wir blieben in Kontakt, auch als er Präsident war. Mein Vater war ein enger Freund von La Tencha, Allendes Frau Hortensia, die ihn sehr mochte.«

Am Tag des Putsches, dem 11. September 1973, war das Ehepaar mit den Kindern zu Hause. »Wir wachten früh auf, gegen 6:30 Uhr, und hörten die Nachrichten im Radio.« Sie gingen zur Arbeit, sie in das Krankenhaus San Borja Arriarán, er ins UN-Büro in Providencia. »Ich wollte arbeiten, denn die rechtsgerichteten Ärzte streikten. Carmelo vertraute auf seine Immunität als Diplomat. Wir waren nicht ängstlich, wollten unsere Verpflichtungen nicht vernachlässigen.«

Der Staatsstreich überraschte sie nicht. »Eine Woche zuvor hatte Allende bei einem Treffen gewarnt, dass es dazu kommen könnte und dass er in diesem Fall mit seinem Leben bezahlen würde. Er wusste, was kommen würde, sprach darüber mit Pinochet, dem Chef der Armee.«

Am Ende des Tages kam einer der wenigen, die aus La Moneda entkommen waren, in Lauras Krankenhaus. »Doktor Quiroga sagte uns, dass Allende tot sei.«

Getötet oder Selbstmord?

»Er hat sich umgebracht«, sagte Laura. »Einer der Ärzte, Patricio Guijón, sah Allendes Leiche und sagte, es sei Selbstmord gewesen. Er landete auf der Isla Dawson.« Das war das Lager, in dem Allendes Minister festgehalten wurden, in Patagonien, in der Nähe von Punta Arenas.

Drei Jahre später machten sich Carmelo und Laura keine Sorgen um ihre Sicherheit mehr. »Carmelo vertraute auf den Schutz durch die UN und sprach offen über die Übergriffe des Regimes. ›Sie ermorden Menschen.‹ Er forderte den Argentinier auf, zu sagen, was wirklich in Chile passierte.«

Carmelo wusste von den Verschleppungen, Folterungen und Ermordungen, sogar von einem UN-Mitarbeiter, der mit der MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria, Bewegung der Revolutionären Linken) in Verbindung gebracht wurde. »Eines Tages kamen DINA-Agenten zu den Vereinten Nationen und bemerkten das Namensschild an Carmelos Büro«, erinnerte sich Laura. »Sie machten abfällige Bemerkungen über Carmelo, der hinsichtlich seiner Sicherheit gewarnt wurde. Er erwähnte es mir gegenüber. ›Sie wissen jetzt, wo sie mich finden können‹, sagte er.«

Am 14. Juli 1976 fanden sie ihn:

Er rief immer an, wenn er das Büro verließ und nach Hause ging. Er rief um sieben Uhr an, sagte dem Hausmädchen, er habe Kopfschmerzen und komme früher nach Hause. Er kam nie an. Gegen zehn Uhr abends begann ich mir Sorgen zu machen. Ich rief in den Notaufnahmen der Krankenhäuser und bei Freunden an. Keine Spur. Ich ging zu Bett und konnte erstaunlicherweise schlafen. Als ich um sechs Uhr aufwachte, war er immer noch nicht da, also fing ich wieder an, herumzutelefonieren. Ein Freund kam vorbei, wir gingen zur Polizeiwache, um eine Aussage zu machen. Sie machten einen Vermerk und sagten uns, wir sollten 48 Stunden warten. Später rief die Polizeiwache von La Piramide an und sagte, dass eine Leiche und ein Auto gefunden worden seien. Meine Töchter gingen los, um mehr Informationen zu erhalten; ich machte mich auf die Suche nach einem Anwalt, da ich sicher war, dass er entführt worden war.

Laura hielt einen Augenblick inne, dann fuhr sie fort:

Den ganzen Tag lang suchten sie in einem Kanal im Stadtzentrum nach dem Auto, einem schmalen Kanal, nur ein paar Meter breit und einen Meter tief. Sie fanden das Auto und zogen es mit einem Kran aus dem Kanal. Keine Leiche. Am nächsten Tag fand man die Leiche, im Kanal, einen Kilometer weiter, in der Nähe einer Brücke. Sie mussten mit der Autopsie warten, weil sie mit den vielen Verschwundenen so beschäftigt waren. Ich wandte mich an Miguel Schweitzer, Pinochets Justizminister. Ich kannte die Familie Schweitzer, denn mein Vater kannte den Bruder des Ministers, Daniel Schweitzer.