Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

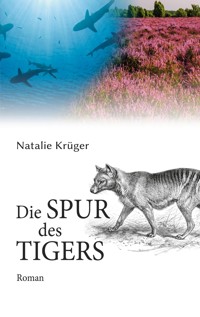

Die polnische Biologin Cindy Kapinski wird von dem geheimnisvollen Geschäftsmann Mr. Drummond beauftragt, dessen Tierzuchtanlage zu begutachten. Er behauptet, ein lebendes Exemplar des seit 1936 ausgestorbenen Tasmanischen Tigers zu besitzen. Als sie seinen Firmensitz in London aufsucht, verschwindet ihr Gastgeber auf mysteriöse Weise. Zusammen mit ihrem ehemaligen Studienkollegen Alex Horn begibt sich Cindy auf Spurensuche. Bei ihrer Recherche stößt sie auf zweifelhafte Geschäfte der Firma und untersucht das Auftauchen geheimnisvoller Tierwesen in Europa. In der Ostsee treibt ein unbekannter Hai sein Unwesen und in der Lüneburger Heide schleicht ein Wolf durch die Dörfer. Für Cindy beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, als sie von undurchsichtigen Männern verfolgt wird, die bei der Jagd auf seltene Tiere vor nichts zurückschrecken.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 325

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Die Autorin

Natalie Krüger, geboren 1989, schreibt Abenteuerromane und Historische Romane. Vor ihrer Autorentätigkeit arbeitete sie bei verschiedenen Werbeagenturen in Frankfurt am Main, Stuttgart und im Schwarzwald. Seit ihrer Kindheit interessiert sie sich für Biologie, Geschichte und ausgestorbene Tierarten. Inspiriert durch die Berichterstattung über die Ansiedelung von Wölfen in Deutschland entstand der Roman »Die Spur des Tigers«. Ihr erstes Buch »Der Khmer-Tempel« ist ebenfalls bei BoD – Books on Demand veröffentlicht.

www.natalie-krueger.de

Inhaltsverzeichnis

Prolog

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Epilog

Prolog London, England 1910

Der Himmel an diesem Novemberabend war wolkenlos und tiefschwarz. Über der Stadt leuchtete der Vollmond und warf dunkle Schatten auf die Straßen, die zum Hafen führten. An den Kais herrschte zu dieser späten Stunde Hochbetrieb. Unzählige Schiffe legten an, die Hafenarbeiter eilten zwischen den Anlegestellen hin und her und Pferdekutschen fuhren durch die Menge. Für jemanden, der den Hafenbetrieb nicht kannte, musste es wie ein unorganisiertes Chaos ausgesehen haben. Arbeiter liefen mit Kisten, Fässern und Säcken beladen die Gangway zu einem Frachtschiff auf und ab. Sie waren einfach gekleidet, trugen zerrissene Hosen, rußverschmierte Hemden und schief sitzende Mützen.

Vor wenigen Minuten hatte das Schiff angelegt und der Kapitän überwachte persönlich das Entladen der Waren. Normalerweise gehörte das nicht zu seinen Aufgaben, aber in diesem Fall handelte es sich um besonders wertvolle Fracht. Er hatte das Schiff den weiten Weg von Australien, um die Spitze Südafrikas herum, den Atlantik hinauf bis nach England gebracht. Die Reise war alles andere als problemlos verlaufen. Immer wieder musste er die Geschwindigkeit drosseln oder für einige Stunden vor Anker gehen, um der rauen See auszuweichen. Sie waren mit beinahe 48 Stunden Verspätung in London eingetroffen. Hätte sein Auftraggeber nicht darauf bestanden, so vorsichtig zu sein, wäre er mit doppelter Geschwindigkeit gefahren.

Der Kapitän stand an der Reling und zog an seiner Pfeife. So empfindliche Fracht war er nicht gewohnt. Normalerweise beförderte er Tee, Gewürze oder Stoffe aus Asien in die großen Häfen Europas. Doch dieser Auftrag war anders. Er erinnerte sich noch gut an das Gespräch mit dem Direktor des Londoner Zoos vor einem halben Jahr.

Sie saßen in seinem Büro an dem riesigen Teakholzschreibtisch und der drahtige Mann redete fast überängstlich auf ihn ein. Als wäre er nicht schon seit dreißig Jahren zur See gefahren.

»Es macht sehr wohl einen Unterschied, ob Sie Säcke mit Schafswolle oder lebende Tiere transportieren«, sagte der Direktor aufgebracht und schob dabei seine Brille auf dem Tisch von einer Hand in die andere.

»Sir, ich habe auch schon lebende Kühe und Schweine verschifft. Ich sehe keine Notwendigkeit ...«

»Kühe sind Nutztiere, Kapitän«, unterbrach ihn der Direktor. »Zootiere müssen nach der Reise noch jahrelang lebensfähig bleiben. Achten Sie also unbedingt darauf, dass sie sich keine Krankheiten holen und unverletzt hier ankommen. Und vor allem«, sagte er und beugte sich über den Tisch, »verhindern Sie den Verlust eines Tieres. Sie wissen ja gar nicht, was man in diesen Zeiten für ein Exemplar bezahlen muss.«

Der Kapitän schüttelte die Erinnerung an das Gespräch ab und sah zu, wie zwei Arbeiter einen Holzkäfig an Land trugen. Natürlich wusste er, wie viel seine Fracht wert war, das wusste er immer. Aus diesem Grund hatte er nur seine besten Matrosen und sogar einen Tierarzt mit an Bord genommen. Der Tierarzt war dafür verantwortlich gewesen, dass alle Tiere, die der Zoo bestellt hatte, lebendig und gesund ans Ziel kamen. Howard war ein guter Freund und hatte ihm schon beim Transport ganzer Schafherden geholfen. Obwohl der Doktor noch relativ jung war, besaß er ein hervorragendes Gespür für die Tiere, war scharfsinnig und klug.

Der Kapitän blies eine Rauchwolke in den Himmel. Es gab keinen Mann auf diesem Schiff, dem er mehr vertraute.

»Howard, komm schnell zum Lagerraum!« Der Matrose winkte ihm aufgeregt zu.

Eiligen Schrittes lief Howard in seinem weißen Kittel über das Deck und stieg die Treppe in den Bauch des Schiffes hinab. Er trat zur Seite, als ein Schiffsarbeiter mit einem Eimer an ihm vorbeirannte. Dann folgte er dem Matrosen bis zum Ende des Ganges.

»Mit den Vögeln sind wir fertig, jetzt kommen die Beuteltiere.«

»Gut, Steve«, sagte Howard. »Hast du alle anderen Arbeiter nach oben geschickt?«

»Ja«, antwortete Steve und trat vor eine eiserne Tür. »Nur ich und Jeffrey sind noch hier unten.«

Howard zog ein Paar Schutzhandschuhe aus seinem Kittel. Steve steckte einen riesigen Schlüssel in das Schlüsselloch und drehte dann einige Male an dem steuerradförmigen Türgriff. Schließlich gab die Verriegelung nach und der Matrose zog die schwere Tür auf. Howard blickte noch einmal in den menschenleeren Flur zurück, dann betrat er den Lagerraum.

Der Geruch von Strohballen und Tierkot schlug ihm entgegen. Hinter ihm fiel die Tür krachend ins Schloss. Im grellen Licht der Deckenlampen stapelten sich Dutzende von Transportkisten, vor denen ein weiterer Matrose kniete.

»Gute Arbeit, Jeffrey.«

»Danke, Howard.« Der junge Mann stopfte ein letztes Bündel Stroh in eine der Kisten und stand auf. »Die Kisten sind bereit.«

Howard nickte. »Fangt mit den Beutelteufeln an. Drei Kisten, in zwei davon steckt ihr die Teufel. Dann eine große Kiste für die beiden männlichen Tiger. Und das Tigerpaar, das Männchen und das trächtige Weibchen, in die dritte Teufelskiste. Achtet darauf, dass ihr die Kiste unauffällig markiert, damit ich sie wiedererkenne. Ich habe keine Lust, die Kiste in meiner Wohnung zu öffnen und dann Beutelteufel darin zu finden.«

»Schon erledigt, Howard«, sagte Jeffrey und zeigte auf eine der Kisten.

»Gut«, antwortete Howard. Er sah zu Steve hinüber, der in einem der Gatter stand und die kleinen Tiere mit dem schwarzen Fell vorsichtig in eine Transportbox hob.

Howard ging an den Gitterstäben entlang, bis er am Ende des Raumes zu einem Gehege kam, das im Halbdunkel lag. Die beiden Schiffsarbeiter hatten die Lampe über dem Käfig entfernt, und Howard konnte dunkle Schatten zwischen den Strohballen und Futternäpfen erkennen. Er hatte die Tiere vor einigen Stunden betäubt, sie lagen reglos auf dem Boden und gaben gleichmäßige Atemgeräusche von sich.

Was habe ich nicht alles riskiert, um diese Prachtexemplare zu bekommen, dachte er, als er sie durch die Gitterstäbe betrachtete. Die Raubkatzen waren etwa so groß wie kleine Hunde, hatten einen schlanken Körperbau, eine lange Schnauze und charakteristische Streifen auf dem Rücken. Wochenlang hatten die Jäger den tasmanischen Busch nach den seltenen Tieren durchkämmt. Es hatte Howard viel Überredungskunst und einige tausend Pfund gekostet, die Tiere nicht zu erschießen, sondern lebend zu fangen.

Seit die tasmanische Regierung Prämien für getötete Exemplare zahlte, ging ihr Bestand dramatisch zurück. Böse Zungen behaupteten sogar, wenn die Jagd auf den Tasmanischen Tiger so weiterging, werde es innerhalb der nächsten fünf Jahre keine wildlebenden Tiere mehr geben. Auch Howard war dieser Meinung, doch anstatt die Schafzüchter zu beschuldigen, die nur ihre Herden schützen wollten, nutzte er die Gunst der Stunde. Wenn eine Tierart erst einmal ausgerottet war, war alles, was von ihr übrig blieb, sehr wertvoll. Vor allem, wenn es sich um lebende Exemplare handelte.

Howard lächelte. Die beiden Männchen, die für den Londoner Zoo bestimmt waren, lagen nebeneinander. In der hinteren Ecke hatten sich das Männchen und das Weibchen aneinander gekuschelt, um sich vor der Kälte der Nordhalbkugel zu schützen. Wenn alles nach Plan lief, würde sie in zwei Wochen ihre Jungen werfen.

»Die Beutelteufel sind verpackt«, meldete Steve. »Ich komme jetzt mit der Kiste für die Beutelwölfe.«

Howard sah auf die Transportbox, die der Schiffsarbeiter ihm hinhielt und auf deren Seitenwand die Bezeichnung »Thylacinus cynocephalus« und das Logo des Londoner Zoos aufgemalt waren. Howard richtete sich auf und griff in die Innentasche seines Arztkittels. Nachdem er das zweifache Schloss des Geheges geöffnet hatte, stieg er durch die niedrige Tür und beugte sich zu den Tieren hinunter. Steve half ihm dabei, die beiden Männchen in die Kiste zu setzen. Dann kam Jeffrey mit einer dritten Kiste hinzu.

»Vorsicht mit dem Weibchen.« Trotz der Kälte stand Howard der Schweiß auf der Stirn, als er die letzten beiden Tiere in der Kiste absetzte. Eines der Tiere hob kurz den Kopf, doch die Betäubung ließ es sofort wieder in einen tiefen Schlaf fallen.

Die drei Männer trugen die Transportkisten hinaus, Steve löschte das Licht und schloss den Lagerraum ab. Jeffrey hatte zwei weitere Schiffsarbeiter gerufen und so trugen sie die wertvolle Fracht aus dem Bauch des Schiffes hinaus in den lärmenden Hafens.

Howard blieb an der Reling stehen und beobachtete, wie die Tiere in die Pferdekutsche des Zoos verladen wurden. Erleichtert atmete er die kühle Luft ein. Neben seinen Füßen auf dem Boden stand die Kiste, die für sein Labor bestimmt war und die Steve dort abgestellt hatte. Howard sah zur Hafeneinfahrt hinüber, wo mehrere Taxis auf Fahrgäste warteten.

In diesem Moment löste sich ein Mann aus der Menge der Menschen, die am Pier arbeiteten. Zielstrebig ging er auf das Schiff zu und lief mit staksigen Bewegungen die Gangway hinauf. Howard erkannte ihn sofort. Sein Zylinder war mit einer Schicht Nebel überzogen, und das Licht der Flutlichtstrahler spiegelte sich in seinen runden Brillengläsern. Der Mann ging eilig auf Howard zu und zog ein Klemmbrett unter seinem Arm hervor.

»Guten Abend, Direktor Chandler«, begrüßte ihn Howard. »Haben Sie meinen Bericht schon erhalten?«

»Hallo, Doktor.« Der Zoodirektor schüttelte ihm die Hand. »Ja, vielen Dank. Er liest sich ausgezeichnet, Sie haben sich sehr gut um die Tiere gekümmert.«

»Zum Glück hatten wir nicht mit Krankheiten zu kämpfen. Ich habe mich vor dem Verladen persönlich davon überzeugt, dass der Gesundheitszustand der Tiere einwandfrei ist.«

»Ausgezeichnet.« Mit fahrigen Bewegungen zückte der Direktor einen Stift und hielt Howard das Klemmbrett unter die Nase. »Ich muss Sie noch um eine Unterschrift bitten.«

»Natürlich.«

Howard überflog die Liste der Tiere mit den Daten zu ihrem aktuellen Zustand und kritzelte seine Unterschrift darunter.

»Bitte sehr, Sir. Wenn Sie mir noch eine Frage erlauben?« Er sah den Direktor an, der schon wieder die Gangway hinuntereilen wollte. »Haben Sie für die Tasmanischen Tiger ein großes Gehege eingerichtet?«

»Nein, wir hatten keines mehr frei. Als unser letztes Exemplar vor einem Jahr gestorben ist, haben wir ein Pavianpärchen hineingesetzt. Wir mussten das Gehege der Stachelschweine räumen, um Platz für die Beutelwölfe zu schaffen. Es ist eher behelfsmäßig eingerichtet. Die Tiere sind bei den Besuchern sowieso ...«

Ein lauter Ruf ertönte vom Kai. Der Kutscher eines Pferdewagens winkte ihnen zu. »Mr. Chandler, wir fahren ab«, rief er.

»Ich muss gehen. Nochmals vielen Dank für Ihre Hilfe, Doktor.«

Hastig schüttelte der Zoodirektor Howards Hand und eilte zur Gangway.

»Es war mir ein Vergnügen«, murmelte Howard.

Nachdem die letzten Arbeiter das Schiff verlassen hatten, winkte er Steve und Jeffrey zu, die am Kai auf ihn warteten. Er warf einen letzten prüfenden Blick durch die Luftlöcher der Kiste. Als er sich wieder aufrichtete, hörte er Schritte hinter seinem Rücken und nahm den Geruch von Tabak wahr.

»Howard, mein lieber Freund.« Der Kapitän trat mit einem freundlichen Lächeln neben ihn an die Reling. »Du hast einen guten Job gemacht.«

»Ja, Mr. Chandler hat besondere Ansprüche, da muss man sein Bestes geben.«

»Ich hätte es dir nicht übel genommen, wenn etwas schief gegangen wäre.« Der Kapitän paffte an seiner Pfeife und blies dicke Rauchkringel in die Luft.

»So vorsichtig, wie du das Schiff manövriert hast, hätte ja gar nichts schiefgehen können.«

»Pah. Ich habe noch nie so lange von Australien bis hierher gebraucht. Es war völlig unnötig, sich so viel Zeit zu lassen.«

Steve und Jeffrey kamen an Deck und sahen Howard fragend an.

»Tja, ich muss auch los. Mach‘s gut, alter Seebär.«

Der Kapitän sah auf die Kiste hinunter. »Sind das die Tiere, die du für deine Studien brauchst?«

»Ja. Zwei Beutelteufel, bei denen ich eine besondere Resistenz gegen eine Krankheit festgestellt habe«, sagte Howard und bemühte sich, sich seine Lüge nicht anmerken zu lassen. »Ich möchte sie in meinem Labor untersuchen, vielleicht kann ich mit ihrer Hilfe einen neuen Impfstoff entwickeln.«

Der Kapitän lachte und klopfte Howard auf den Rücken. »Immer für die gute Sache unterwegs, was? Wenn sich deine Frau nicht um dich kümmern würde, würdest du wahrscheinlich Tag und Nacht in deinem Labor verbringen.«

Howard nahm seinen Arztkoffer und verließ das Schiff. Die beiden Matrosen folgten ihm mit der Transportbox im Arm, und als sie den Taxistand erreichten, luden sie die Holzkiste vorsichtig in den Kofferraum eines Wagens.

Howard trat vom Taxi zurück, sodass der Fahrer sie nicht hören konnte. Er kramte in seinem Kittel und zog einen Umschlag hervor.

»Wie vereinbart, die letzten tausend Pfund für jeden von euch. Und niemand erfährt etwas davon, verstanden?«

»Wir schweigen wie ein Grab, Howard«, antwortete Steve und nahm das Geld an sich. Kurz darauf waren die beiden in der Dunkelheit verschwunden.

Howard ging zum Taxi zurück, überprüfte noch einmal die Stabilität der Kiste und ließ sich dann erleichtert auf den Rücksitz fallen.

Als das Taxi im Schein der Straßenlaternen den Kai entlangfuhr, sah er aus dem Fenster auf die riesigen Passagierschiffe, die für den nächsten Tag vorbereitet und beladen wurden. Lächelnd dachte er an die beiden Tiere, die hinter ihm im Stroh lagen. Bald würden die Menschen in Scharen kommen, um sie zu sehen. Und er, Dr. Howard Drummond, würde wie ein Held gefeiert werden.

1 Warschau, Polen 100 Jahre später

Die Hitze staute sich in den Zeltwänden und Wohncontainern. Es war bereits Abend und die Sonne war schon längst untergegangen. Doch auf dem Zirkusgelände herrschte noch immer geschäftiges Treiben. Die Tierpfleger gingen aus und ein und der Zirkuschef lief lautstark telefonierend zwischen den Zelten hin und her.

Im Hauptzelt beendeten die Dompteure gerade ihre Übung für die Bärendressur. Cindy, bekleidet mit einer Reiterhose, hohen Stiefeln und einem ärmellosen Oberteil, räumte ihre Peitsche auf und wischte sich mit dem Handrücken über die Stirn. Der Schweiß lief ihr den Rücken hinunter und sie zog das Haargummi um ihren blonden Pferdeschwanz enger. Viktor, der mit einer dunkelgrünen Latzhose bekleidet war, zündete sich eine Zigarette an und schaute ihr belustigt zu.

»Igor war heute nicht ganz bei der Sache, bestimmt liegt das an deinem Ausschnitt«. Mit schiefem Grinsen starrte Viktor auf Cindys Dekolleté. Mürrisch stemmte sie die Hände in die Hüften und sah ihm direkt in die Augen.

»Die Hitze macht ihm zu schaffen, normalerweise würde er sich im Wald in den Schatten zurückziehen oder ein Bad in einem Fluss nehmen«, antwortete sie ohne auf seine anzügliche Bemerkung einzugehen. »Nach den Vorstellungen an diesem Wochenende braucht er etwas Ruhe, sonst wird er uns vor Erschöpfung noch zusammenbrechen und wir haben keinen Ersatz für ihn. Die Ferien sind noch nicht vorbei und die Kinder lieben ihn, wir können nicht riskieren, dass er krank wird.«

»Hört, hört. Die Biologin hat gesprochen«, sagte Viktor und blies eine Rauchwolke in die Luft.

»Er ist ein Lebewesen, keine Maschine. Das solltest du endlich begreifen, Viktor.«

»Er ist in erster Linie dazu da, um Geld zu bringen. Wenn er nicht mehr zuverlässig ist, muss er weg. Das hat auch der Chef gesagt.«

Cindy ballte ihre Hände zu Fäusten und trat so nah an Viktor heran, dass ihre Nasenspitzen sich fast berührten. Wütend funkelte sie ihn an. Einige Haarsträhnen hatten sich aus ihrem Zopf gelöst und klebten an ihrer Stirn. Ihr Atem ging stoßweise. Viktor lächelte.

»Du bist so süß, wenn du wütend bist.«

Als Cindy gerade zum Schlag ausholen wollte, öffnete sich neben ihnen der Zelteingang und ein Junge trat eilig herein.

»Cindy, da will dich jemand sprechen«, japste er.

»Wer denn?«, schnauzte sie zurück. »Ich bin gerade beschäftigt.«

»Ich hoffe, ich komme nicht ungelegen«, erklang plötzlich eine englische Stimme von draußen. Der Vorhang wurde zur Seite geschoben und ein Mann in mittlerem Alter mit einem karierten Hemd und einem dunklen Jackett betrat den Raum. Viktor hob eine Augenbraue und schaute auf die feinen Lederschuhe des Mannes hinunter.

»Passen Sie auf, dass Sie sich ihre schönen Schuhe nicht schmutzig machen, Mister«, sagte er und versuchte dabei, den britischen Akzent ihres Besuchers zu imitieren. Cindy starrte den Mann ungläubig an.

»Darf ich fragen wer Sie sind?« Im Gegensatz zu Viktor sprach sie fließend Englisch. Auch sie hatte sofort erkannt, dass es sich bei ihrem Gast um einen Mann von der Insel handeln musste.

»Ich möchte mit Ihnen sprechen, Madam. Wir sind uns noch nie begegnet, aber ihr Ruf als Biologin ist bis zu mir nach London vorgedrungen.«

Viktor begann schallend zu lachen. »Ist das ein schrulliger Professor aus deiner Studentenzeit?«

Cindy kochte innerlich vor Wut. Sie hoffte inständig, dass der Engländer kein Polnisch verstand. Im Gegensatz zu den Männern aus ihrem Heimatland besaßen die Briten wenigstens Anstand. Sie übergoss Viktor mit einem Schwall Schimpfwörter und zeigte energisch zum Ausgang.

»Das hier ist ein privates Gespräch, verzieh dich oder du kannst was erleben!«

Beschwichtigend hob Viktor die Hände, warf seine Zigarette auf den Boden und trat sie geduldig aus. Dann schlenderte er zum Ausgang und ließ den Vorhang hinter sich zufallen.

»Bitte entschuldigen Sie sein Auftreten. Mein Kollege kann leider ziemlich unhöflich sein.«

Sie lächelte den Engländer freundlich an. »Mich scheinen sie ja schon zu kennen. Darf ich nun erfahren, wer Sie sind?«

Der Mann strich sich über seinen Bart und rückte seine Brille zurecht. Erst jetzt fiel Cindy auf, dass er eine altmodische Aktentasche aus Leder dabei hatte.

»Mein Name ist George Drummond. Ich besitze ein chemisches Labor in den Außenbezirken von London und beschäftige mich mit der Entwicklung von Chemikalien für die Konservation. Mein Spezialgebiet ist das Konservieren von Jungtieren. Hauptsächlich Hundewelpen und dergleichen. Bei meinen Nachforschungen an den Londoner Universitäten bin ich auf ihren Namen gestoßen. Das Thema Ihrer Doktorarbeit hat mich sehr angesprochen.«

Cindy musste lächeln. Auf dem Boden lag Stroh, die Luft fühlte sich an wie in einem Backofen, es stank und um sie herum herrschte ein Lärm aus Tiergebrüll und menschlichen Stimmen. Doch dieser Drummond blieb gänzlich gelassen und strahlte die typische englische Eleganz aus. Sie fragte sich, ob es ihn störte, dass sie völlig verschwitzt und knapp bekleidet vor ihm stand, während er in seinem Jackett wie frisch aus dem Ei gepellt aussah.

»Mr. Drummond, es ehrt mich, dass sie sich so für meine Arbeit interessieren und sogar den weiten Weg bis nach Polen auf sich genommen haben, um mit mir zu sprechen. Aber es ist ihnen bestimmt nicht entgangen, dass ich meinen Doktortitel nie erhalten habe und von der Universität geworfen wurde. Und nun arbeite ich in einem Zirkus. Zweifeln Sie denn gar nicht an meiner Kompetenz?«

Drummond lächelte süffisant. »Aber ganz und gar nicht. Gerade ihre Laufbahn macht Sie doch so interessant.«

Cindy wollte gerade etwas erwidern als der Mann seine Aktentasche anhob und das Zahlenschloss öffnete. Er holte ein paar Papiere heraus und stellte sich so unter die Scheinwerfer, dass das Licht direkt darauf fiel. Neugierig trat Cindy neben ihn. Die Blätter waren mit langen Texten bedruckt und einzelne Sätze waren mit einem Textmarker hervorgehoben. Cindy erkannte ihre Doktorarbeit wieder.

»Sie beschäftigen sich in Ihrer Arbeit mit einem sehr interessanten Aspekt der Zoologie, Miss Kapinski. Ich habe festgestellt, dass es ...« Er stockte und dachte nach. »Dass es gewisse Überschneidungen mit meinem Arbeitsfeld gibt. Ich möchte Ihnen gerne etwas zeigen, dass sie sicherlich interessieren wird.«

Cindy las die markierten Stellen durch. Sofort fühlte sie sich wieder in die Zeit zurückversetzt, in der sie in London studiert hatte.

»Wollen Sie mich als Beraterin? Und, verzeihen Sie, wenn ich so direkt frage, aber warum haben Sie mich nicht schon damals angesprochen, als ich noch in England war? Mein ... Projekt ging damals durch die Londoner Presse.«

»Sie haben recht, Miss Kapinski. Aber ich befand mich zu diesem Zeitpunkt noch am Anfang der Produktentwicklung und nun haben wir einen Punkt erreicht, an dem die Anfangsschwierigkeiten überwunden sind. Wir stehen kurz vor dem Durchbruch.«

»Ich verstehe nicht ganz. Von welchem Produkt sprechen Sie? Eine Chemikalie? Wieso steht sie im Zusammenhang mit meiner Arbeit?«

Als Doktorandin hatte sie sich mit ausgestorbenen Säugetierarten beschäftigt, aber mit der Produktion von Chemikalien war sie bisher kaum in Berührung gekommen.

»Nun, meine Firma betreibt einen, nennen wir es Nebenerwerb. Die Konkurrenz auf dem Weltmarkt ist hart und die Zeiten, als Großbritannien eine blühende Wirtschaftsmacht war, sind längst vorbei. Um an Geld zu kommen, muss man schon etwas Außergewöhnliches anbieten.«

Er hob plötzlich den Kopf und sah sich misstrauisch um. »Was ich Ihnen jetzt zeige, muss unter uns bleiben«, flüsterte Drummond. »Es ist streng vertraulich. Sie verstehen sicher, dass es das Ende unserer Firma bedeuten könnte, wenn diese Informationen an die Konkurrenz gelangen. Ich bitte Sie also, mit niemandem darüber zu sprechen.«

Cindy wurde immer neugieriger.

»Um was für eine Art von Nebenerwerb handelt es sich dabei, Mr. Drummond?«

»Wir züchten Tiere, Miss Kapinski.«

Cindy lächelte. »Mr. Drummond, das ist nichts Besonderes. Das tun wir hier im Zirkus auch. Mindestens zweimal im Jahr haben wir eine Tiergeburt. Die Eltern werden von uns herausgesucht. Die Tiere sollen optisch den Erwartungen des Publikums entsprechen. Außerdem werden sie sofort von den Eltern getrennt und in den ersten Monaten beginnen wir mit der Dressur.«

»Ich weiß, das Züchten allein macht noch keinen Geschäftszweig aus. Aber was Sie hier im Zirkus machen, das sind weitverbreitete und bekannte Tierarten. Pferde, Hunde, Bären, und so weiter. Wir hingegen arbeiten mit einer ganz besonderen Spezies.«

Die Papiere raschelten und Drummond zog zwischen zwei Blättern ein Foto hervor. Cindy kniff die Augen zusammen. Auf dem Foto war ein Tiergehege zu sehen, daneben war ein niedriges Gebäude mit einer Tür zu erkennen. Die Aufschrift »Labor« und zwei Mitarbeiter in weißen Kitteln, die einen Rollwagen vor sich herschoben, deuteten darauf hin, dass es sich um Drummonds Firmengelände handeln musste. Auf dem Wagen stand ein kleiner Käfig, ähnlich den Reisekäfigen, die man für seine Haustiere benutzen konnte. Cindy versuchte zu erkennen, was sich hinter den Gitterstäben verbarg, doch es war zu dunkel und verschwommen. Drummond wartete geduldig, bis sie sich die Aufnahme angesehen hatte. Dann zog er ein weiteres Foto hervor.

»Das ist unser am besten entwickeltes Exemplar«, flüsterte der Engländer.

Cindy schnappte nach Luft. »Aber, aber ... Sir, das ist doch nicht Ihr Ernst?«

Sie griff nach dem Foto und drehte und wendete es unter dem Licht. »Das muss eine Fälschung sein«, murmelte sie. »Es ist unmöglich, einen echten ...«

»Doch, Miss Kapinski. Es ist ein echtes Exemplar. Es befindet sich unter höchster Geheimhaltungsstufe im Besitz der Drummond Chemicals Ltd.«

»Aber die Tiere sind 1936 offiziell ausgestorben«, entgegnete Cindy aufgebracht. »Es gibt keine lebenden Exemplare mehr.« Sie schaute dem Chemiker ins Gesicht. Sein ruhiges und entschlossenes Auftreten, seine Geduld, seine Mühen, die Reise hierher ... Konnte es wirklich wahr sein? War dieses Foto echt?

»Mr. Drummond, ich glaube das erst, wenn ich das Tier selbst sehe.«

»Sie sind also an einer Zusammenarbeit interessiert?«

»Soll das ein Angebot sein? Mr. Drummond, was genau wollen Sie von mir?«

»Dass Sie noch diese Woche ein Flugzeug nach England nehmen, auf meine Kosten natürlich.«

Cindy starrte wieder auf das Foto. Es gab keinen Zweifel. Der lange Schwanz, die Schnauze, der gestreifte Rücken. Cindy lachte ungläubig.

»Ich vermute, bei Ihrer Arbeit halten Sie sich nicht unbedingt an das Gesetz.«

»Genau deshalb brauche ich Sie.«

Cindy sah ihn prüfend an. Er meinte es ernst.

»Also gut, Mr. Drummond. Dieses Wochenende haben wir noch einige Vorstellungen, aber am Montagabend oder Dienstagmorgen kann ich abreisen. Ich will dieses Tier unbedingt sehen.«

»Schön. Genau das wollte ich hören.«

Zufrieden faltete er seine Papiere zusammen und verbarg die Fotos wieder darunter. Er steckte sie in seine Aktentasche und schloss diese sorgfältig.

»Ich erwarte Sie spätestens am Dienstag im Buffalo Bill Hotel in London.« Der Mann machte Anstalten zu gehen.

»Wie kann ich sie erreichen?«, fragte Cindy.

»Ich werde Sie erreichen. Guten Flug.«

Und mit diesen Worten verschwand der geheimnisvolle Mann so schnell, wie er gekommen war. Etwas ratlos stand Cindy im Zelt und dachte über diese merkwürdige Begegnung nach. Vielleicht hätte sie ihn abblitzen lassen sollen. Diese kurzfristige Reise passte überhaupt nicht in den Spielplan. Der Direktor würde verärgert sein. Viktor konnte die Bären nicht halb so gut wie sie in der Manege führen. Er war erst seit einem Jahr im Zirkus und die Tiere vertrauten ihm noch nicht. Cindy hingegen war schon ein alter Hase in diesem Geschäft.

Doch andererseits musste sie hinter das Geheimnis des Tieres kommen. Es juckte ihr in den Fingern, herauszufinden, was es damit auf sich hatte. Und wenn sich doch alles nur als Flop herausstellen sollte, dann hatte sie zumindest einen Abstecher nach London gemacht. Sie vermisste die gemütlichen Pubs und die Zeit mit ihren Studienkollegen. Seufzend wandte sie sich den Metallschränken an der Wand zu und holte einen Besen hervor, um die Manege zu fegen. Es würde noch eine lange Nacht werden.

2 London, England

Der Umriss der Britischen Inseln hob sich vom Atlantik ab. Unzählige Schiffe zogen ihre Bahnen über den Ärmelkanal und hinterließen dünne Streifen von weißer Gischt auf dem Wasser. Cindy sah sehnsuchtsvoll aus dem Fenster.

Mitten in der Nacht war sie aufgestanden und war mit ihrem uralten Kleinwagen zum Flughafen gefahren. Ihr Chef war nicht begeistert davon gewesen, sie gehen zu lassen. Er hatte damit gedroht, sollte sie länger als drei Tage wegbleiben, werde er ihr den kompletten Monatslohn streichen. Cindy hoffte, dass Drummond sein Wort hielt und ihr ein Honorar zahlen würde. Sie besaß kaum Ersparnisse und die Beerdigung ihrer Mutter im letzten Jahr hatte ein tiefes Loch in ihre Haushaltskasse gerissen.

Während des Fluges hatte sie sich über Drummonds Unternehmen informiert. Ein Dr. Matthew Drummond hatte die Firma gegründet und nach 40 Jahren an seinen Sohn abgegeben. Im Gegensatz zu seinem Vater war George Drummond kein studierter Chemiker, sondern Betriebswirt. Sein Unternehmen lag anscheinend in den roten Zahlen und versuchte sich über Wasser zu halten. Mehr hatte Cindy nicht in Erfahrung gebracht, im Internet war wenig über die Firma zu finden gewesen und über die Produkte hatte es auch nicht viel zu lesen gegeben. Vermutlich hatte das Unternehmen nur wenige Kunden. Daher wunderte es Cindy, dass Drummond Chemicals über die ganzen Jahre hinweg nicht einmal Insolvenz angemeldet hatte. Die Zahl der Mitarbeiter war fast immer konstant geblieben, es hatte also irgendeine andere Geldquelle gegeben. Interessanterweise schien der Firmengründer Kontakte zum Adel gehabt zu haben. Dr. Matthew Drummond war oft bei den Londoner Pferderennen zugegen gewesen, sie hatte einen entsprechenden Zeitungsausschnitt im Guardian gefunden. Vielleicht erklärte das, weshalb die kleine Firma über so viel Land verfügte. Das Unternehmen besaß mehrere Hektar Wald, der rund um das Firmengelände wuchs. Cindy hatte keine Ahnung, was eine Chemiefabrik mit einem eigenen Wald anfing.

Seufzend presste sie ihren Kopf an die Fensterscheibe. Ihr letzter Aufenthalt in England war Jahre her. Und damals hatte sie sich nicht im Guten verabschiedet. Um genau zu sein: Sie war verabschiedet worden. Sie erinnerte sich noch genau an den Tag, an dem ihr Professor sie von der Universität geworfen hatte.

Cindy stand im Büro des Professors, der unruhig von einem Ende zum anderen Auf und Ab lief.

»Sie sind eine Schande für diese Universität«, schimpfte er.

»Prof. Finigan, lassen Sie mich das bitte erklären ...«

»Da gibt es nichts zu erklären, Miss Kapinski. Sie haben unserem Ruf schweren Schaden zugefügt.« Der dürre Mann mit den grauen Haaren und dem Schnauzbart trat wütend auf sie zu. Er sah ihr funkelnd in die Augen.

Cindy hatte das Gefühl, an dem Schreibtisch zusammenzusinken, an den sie sich anlehnte. Hilfesuchend sah sie durch die hohen Fensterscheiben in den Hof hinaus, in dem die Studenten gerade ihre Mittagspause verbrachten.

»Ich wollte unbedingt dieses Forschungsprojekt durchführen und ich wusste, dass mir das niemand finanzieren würde.«

»Weil es gegen die Tierschutzgesetzte verstößt«, brüllte der Professor sie an. Cindy hatte ihn noch nie so wütend erlebt. »Ihre Experimente mit Tierembryonen waren illegal, Kapinski. Sie haben sie heimlich im Labor gezüchtet und dann ohne Genehmigung massenweise seziert und lebendig auseinandergenommen. Das ist ethisch nicht vertretbar.«

»Aber durch die Arbeit mit Emryonen können wir mehr über die künstliche Reproduktion ausgestorbener Tiere erfahren. Und wenn wir es schaffen, die Reproduktion zur Marktreife zu bringen, werden die Gesetzgeber diese Fortschritte in den Gesetzen berücksichtigen müssen ...«

»Sie können nicht für Gesetze kämpfen wenn Sie selbst gesetzeswidrig handeln.«

»Ich wollte doch nur etwas Bedeutendes zum Schutz seltener Tiere beitragen«, verteidigte Cindy sich entrüstet. »Sie wissen selbst, wie schnell uns die Arten unter den Händen wegsterben. Wir werden nicht mehr die Chance haben, etwas über ausgestorbene Tiere zu erfahren, wenn wir nicht völlig neue Wege gehen.«

Der Professor lehnte sich zurück und schüttelte seufzend den Kopf. »Am tiefsten getroffen hat mich, dass Sie uns dabei hintergangen haben. Sie haben Forschungsgelder von internationalen Tierschutzorganisationen eingestrichen und veruntreut. Wir haben große Hoffnungen in Sie gesteckt und Ihnen vertraut, Miss Kapinski.«

Cindy spürte, wie ihre Stimmung in Wut umschlug. Sie richtete sich auf und stemmte die Hände in die Hüften. »Wie wollen Sie denn jemals etwas an der Situation ändern wenn Sie nicht zu härteren Mitteln greifen? Wollen Sie etwa weiter in endlosen Sitzungen irgendwelche Abkommen mit scheinheiligen Politikern zum Schutz bedrohter Tierarten aushandeln? Es dauert Jahre bis ein solches Abkommen verabschiedet wird, in dieser Zeit sterben hunderte, wenn nicht gar tausende Tierarten aus, ohne dass die Wissenschaft sie je zu Gesicht bekommen hat. Die Wilderer und großen Konzerne, die die Politiker beeinflussen und bestechen, handeln auch gegen das Gesetz. Korruption, Bestechung, Drohungen, Schmuggel und unfairer Lobbyismus. Da werden die Augen zugemacht, aber wenn sich eine Studentin für die Erhaltung der Artenvielfalt einsetzt und sich nicht um unsinnige Gesetze kümmert, wird sie an den Pranger gestellt. Manche Durchbrüche erreicht man eben nur auf diese Weise.«

Der Professor baute sich vor Cindy auf und sein Gesicht war schon wieder rot angelaufen. »Diese Einstellung kann ich nicht dulden. Wir leben hier nicht in einer Bananenrepublik oder einer Anarchie, wo jeder machen kann, was er will. Sie geben kein gutes Vorbild ab, wenn Sie sich nicht an geltendes Recht halten. Und das können Sie auch nicht durch Ihre noch so guten Absichten rechtfertigen.« Er räusperte sich und griff nach einem Blatt Papier auf seinem Schreibtisch. »Über Ihren Fall gab es eine ausführliche Sitzung in den Gremien der Universität. Und der Fakultätsrat, meine Kollegen und ich haben einstimmig entschieden«; er sah auf sie hinab und lächelte sie grimmig an, »dass Sie mit sofortiger Wirkung zu exmatrikulieren sind.«

Cindy starrte ihn an. Das konnte nicht sein Ernst sein. Sie war eine der Jahrgangsbesten und hatte hart gearbeitet, um so weit zu kommen. Sie stand kurz davor, ihren Doktortitel für Biologie zu erlangen.

Professor Finigan grinste hämisch und trat einen Schritt zurück. Dann lief er wie ein Tiger durch den Raum. »Es wird das Beste für Sie sein, wenn Sie England verlassen und wieder nach Polen zurückkehren. Dort haben Sie die Chance, von Neuem anzufangen.«

Seine Worte trafen Cindy wie Pfeilspitzen. »Das ... das können Sie nicht machen.«

»Doch, das kann ich. Und Sie haben kaum eine Möglichkeit, etwas dagegen zu tun. Sie können froh sein, wenn Sie nicht im Gefängnis landen. Wahrscheinlich werden Sie mit einer Geldstrafe rechnen müssen und .«

»Aber ich habe doch nichts Schlimmes getan ...« Alles um sie herum drehte sich. Die Tür von Finigans Büro, die Standuhr, das Bücherregal, der dunkle Parkettboden. Sie musste sich an seinem Schreibtisch festhalten, um nicht umzukippen. »Was soll ich denn jetzt machen?«

Der Professor sah sie über den Rand des Blattes hinweg an. »Wenn Sie bis jetzt noch nicht gelernt haben, für Ihr Handeln Verantwortung zu übernehmen, dann war das sicher eine gute Lektion. Tun Sie uns einen Gefallen und halten Sie sich für eine Weile aus der Forschung heraus. Warten Sie, bis eines Tages Gras über die Sache gewachsen ist.«

Er reichte ihr den Zettel, auf dem das Logo und die Adresse der Universität abgedruckt waren. Darunter stand Ihre Anschrift und das Schreiben begann mit den Worten »Mitteilung über die Exmatrikulation zum Studiengang Biologie«. Weiter konnte Cindy nicht lesen. Sie schloss die Augen und versuchte den Schmerz zu unterdrücken. Wie durch einen Tunnel hindurch hörte sie, wie Professor Finigan die Tür öffnete.

»Ich wünsche Ihnen alles Gute, Miss Kapinski. Und überlegen sie sich in Zukunft zweimal, wie viel Ihnen die Tiere wert sind.«

Der Verkehr rauschte an ihr vorbei und unzählige Autos drängten sich durch die verstopften Straßen der Hauptstadt. In zweistöckigen Bussen saßen Menschen, die auf dem Weg zur Arbeit waren oder als Touristen die Stadt besuchten. Cindy stand an der Straße und winkte nach einem Taxi. Eines der für London so typischen schwarzen Fahrzeuge hielt an. Cindy stieg ein, ließ sich erschöpft auf den Rücksitz fallen und nannte dem Fahrer die Adresse ihres Hotels. Seufzend blickte sie aus dem Fenster, während sich das Auto in den dichten Berufsverkehr einordnete. Sie hatte London vermisst und während die Gebäude und Sehenswürdigkeiten an ihr vorbeizogen, musste sie darüber nachdenken, was passiert wäre, wenn sie nicht nach Polen zurückgegangen wäre. Wahrscheinlich würde sie als Kellnerin jobben oder sonst irgendeinen grauenvollen Job machen. Kurz nach ihrer Exmatrikulation hatte sie ihre Sachen gepackt und das Land verlassen. Sie hatte sämtliche Kontakte in England abgebrochen und nie wieder etwas von der Universität gehört.

Als sie im Hotel ankam und eincheckte, erhielt sie von der Rezeption eine hinterlegte Nachricht. Drummond teilte ihr darin mit, dass sie um 11 Uhr an der Hotelbar auf ihn warten sollte.

Cindy bezog das bescheidene Zimmer und ließ ihren Rucksack auf das Bett fallen. Sie hatte nur das Nötigste mitgenommen und machte sich erst gar nicht die Mühe, die Sachen auszupacken und in den Kleiderschrank einzuräumen. Cindy öffnete die Vorhänge und schaute aus dem Fenster. Wenigstens war das Wetter schön. Keine einzige Wolke war zu sehen und die Sonne schien strahlend vom Himmel. Der Radiomoderator verkündete, es würde der bisher heißeste Tag des Jahres werden und Cindy musste lächeln. So etwas waren Engländer nicht gewöhnt, eine solche Hitzewelle hatte das Land seit Jahren nicht mehr erlebt. Sie schlüpfte in ihre knielange Jeanshose und eine kurzärmlige Bluse. Dann trat sie ins Bad und strich sich die Haare glatt. Sie sah auf ihre Armbanduhr. Es war noch fast eine Stunde Zeit. Nachdenklich kramte sie ein paar Geldscheine aus ihrem Rucksack und verließ das Zimmer. Warum hatte Drummond sie nicht direkt angerufen? War das alles wirklich so geheim? Hatte er ernsthaft Angst, ausgehorcht zu werden?

Sie verließ das Hotel und schlenderte durch die Straßen. In einem Drogeriemarkt kaufte sie sich eine Zahnbürste, Seife und etwas zu trinken. Als sie wieder zurückkehrte, machte sich ihr Magen bemerkbar und es rächte sich, dass sie noch nicht gefrühstückt hatte. In der Hotelbar bestellte sie sich ein paar Sandwiches und wartete. Kurz nach 11 Uhr saß sie mit einem Glas Orangensaft in der Hand auf einem Hocker vor dem Eingangsbereich und starrte auf die Glastüren. Sie rechnete jeden Augenblick damit, dass der feine Engländer hereinkommen würde. Doch auch um 11.30 Uhr war nichts von ihm zu sehen. Cindy wartete noch bis 12 Uhr, dann sprach sie den Mann an der Rezeption an, doch Drummond hatte keine weitere Nachricht hinterlassen. Sie blieb noch eine weitere halbe Stunde und vertrieb sich die Zeit mit einer Tüte Chips und einem Modemagazin, dann gab sie auf. An der Rezeption bestellte sie ein Taxi und trat hinaus in den Sonnenschein. Wenn dieser geheimnisvolle Drummond nicht zu ihr kam, dann musste sie eben zu ihm kommen.

Drummond Chemicals Ltd. lag am Ende eines Gewerbegebiets und war von hohen Zäunen umgeben. Durch die Gitterstäbe waren zwei flache, weiße Gebäude zu sehen. Das Taxi parkte in der Einfahrt und Cindy ließ sich eine Quittung geben. Schon jetzt waren die Reisekosten immens und sie würde jedes Pfund von Drummond zurückfordern.

Die Eingangstür glitt langsam zur Seite, als Cindy eintrat und auf den Empfang zulief. Das Gebäude war alt und abgenutzt, die Hitze staute sich in dem Vorraum und die Empfangsdame hatte sich einen Ventilator neben ihren Schreibtisch gestellt.

»Was kann ich für Sie tun, Madam?«

»Ich bin verabredet mit Mr. George Drummond, er hätte mich eigentlich von meinem Hotel abholen sollen.«

»Mr. Drummond?«, fragte die Frau ungläubig. »Wie ist ihr Name, bitte?«

»Cindy Kapinski.«

Die Sekretärin schaute angestrengt auf ihren Computerbildschirm.

»Es tut mir leid, in Mr. Drummonds Kalender kann ich für heute keinen Termin finden. Er ist auch leider noch nicht in der Firma erschienen. Wann hätte er sie denn abholen sollen?«

»Um 11 Uhr im Buffalo Bill.«

»Hm ...«

Cindy wurde unruhig. »Stimmt etwas nicht? Ich bin heute Nacht extra aus Warschau ...«

»Normalerweise erscheint Mr. Drummond pünktlich um 8 Uhr in seinem Büro. Er hat mir nicht gesagt, dass er heute weg ist.«

»Aber er war letzten Samstag in Polen und hat mich gebeten, heute zu ihm zu kommen.«

»In Polen?«, fragte die Frau erstaunt. »Davon weiß ich nichts.«

Langsam wurde Cindy ungeduldig. Sie schlug mit der flachen Hand auf den Tisch und schaute der Empfangsdame in die Augen.

»Hören Sie, ich möchte diese Reise nicht umsonst machen. Wenn Mr. Drummond nicht persönlich hier sein kann, dann lassen Sie mich mit jemand anderem sprechen.«

»Beruhigen Sie sich«, sagte die Frau und stand hastig auf. »Ich werde unseren Laborleiter holen, er wird Ihnen sicher weiterhelfen.«

Nervös tippte sie auf einem altmodischen Telefon herum und nahm den Hörer ab. Cindy verschränkte die Arme und wartete ungeduldig.

»Ben, hör zu, hier ist eine junge Dame, die mit George ... bitte? ... Ja, ich weiß, dass er heute nicht zur Arbeit erschienen ist. Aber . Bist du sicher?«

Cindy rollte mit den Augen. Die Frau zwirbelte das Telefonkabel um ihren Finger und trat von einem Bein auf das andere.

»Ben, das ist jetzt nicht von Belang. Bitte komme sofort zum Haupteingang, du musst unseren Gast empfangen.«

Sie legte auf und lächelte Cindy an.

»Mr. Benjamin White wird gleich hier sein und Sie empfangen. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.«

Kurz darauf öffnete sich am Ende des Flurs eine Tür und ein Mann in einem weißen Laborkittel kam zu den beiden Frauen gerannt. Er trug eine dünne Brille und hatte eine Halbglatze. Als er schließlich vor Cindy stand, sah er sie zuerst unsicher an und blickte dann hilflos zu der Empfangsdame hinüber.

»Das ist Miss Kapinski aus Polen, sie hat einen Termin bei George«, erklärte die Frau hinter dem Tresen.

»Davon weiß ich nichts«, stammelte der Laborleiter. »Ich habe George seit gestern Abend nicht mehr gesehen. Wir wollten heute eigentlich ein paar Tests machen mit ...« Er verstummte plötzlich und fuhr sich mit der Hand über den Mund, so als wollte er verhindern, dass er noch mehr erzählte.

Die Empfangsdame räusperte sich. »Miss Kapinski, das ist Mr. White, unser Laborleiter. Er wird Sie am besten in Mr. Drummonds Büro begleiten, dort können Sie Ihr Anliegen in aller Ruhe besprechen. Vorher muss ich Sie allerdings bitten, dass Sie mir Ihr Handy, Kameras und Ähnliches zur Verwahrung geben. Sie bekommen natürlich alles wieder, wenn Sie das Gelände verlassen.«

Cindy holte ihr Handy aus dem Rucksack und reichte es der Frau.

»Ist das wegen Industriespionage?«

»Ganz richtig, Miss Kapinski. Eine reine Vorsichtsmaßnahme.«

Mr. White hatte während der Prozedur die ganze Zeit den Flur auf- und abgeschaut und dabei nervös am Saum seines Kittels herumgefummelt. Er bemerkte nicht, dass Cindy bereit war, sich von ihm zu Drummonds Büro führen zu lassen.