19,99 €

Mehr erfahren.

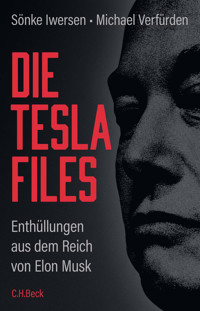

- Herausgeber: C. H. Beck

- Kategorie: Fachliteratur

- Sprache: Deutsch

Elon Musk ist der mächtigste Mann der Welt. Tesla machte ihn zum dreihundertfachen Milliardär, mit seinem Satellitennetzwerk Starlink beeinflusst er das Kriegsgeschehen in der Ukraine. Sein Social-Media-Netzwerk X nutzt Musk als Bühne für seine persönliche Propaganda. Im Herbst 2024 kaufte er sich auch noch in die US-Regierung ein.

Musk inszeniert sich als Retter der Zivilisation, doch sein Geniegestus birgt eine erschreckende Kehrseite: Ungewöhnlich viele Arbeitsunfälle in seinen Fabriken, gefährliche Fehler des Tesla-Autopiloten und zahllose gebrochene Versprechen werfen einen dunklen Schatten auf seinen Erfolg.

Die Investigativjournalisten Sönke Iwersen und Michael Verfürden reißen in diesem Buch Musks Fassade ein. Sie analysieren interne Tesla-Daten, werten Gerichtsakten aus und sprechen mit Kunden, Mitarbeitern und Hinterbliebenen. Ihre Recherchen zeigen einen Konzern außer Kontrolle und einen Chef ohne Skrupel. Sie sind ein Vorgeschmack darauf, was die Welt von Musk als erstem globalen Oligarchen zu erwarten hat.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Titel

Sönke Iwersen und Michael Verfürden

Die Tesla-Files

Enthüllungen aus dem Reich von Elon Musk

C.H.Beck

Übersicht

Cover

Inhalt

Textbeginn

Inhalt

Titel

Inhalt

Vorwort: Gefangen in Elons Spiel

Kapitel 1: Anruf von Unbekannt

Endlose Excel-Tabellen

Projekt T.

Das Dilemma der Journalisten

Der Informant macht Druck

Eine frühe Weihnachtsbescherung

Plötzlich steht Jan Marsalek auf dem Bildschirm

Übergabe im Kinder-Café

Kapitel 2: Elon Musk, Superstar

Elons erste Jahre

Die erste Firma

Musk wird Bankier

Musk und die Frauen

Ein Chef auf Drogen

Die Eroberung des Weltalls

Revolution des Straßenverkehrs

Nebentätigkeiten eines Vielbeschäftigten

Fickt euch

Kapitel 3: Eine nervenaufreibende Recherche

Angst vor der Zip-Bombe

Teslas Heiliger Gral

Der Jira-Faktor

Zugriff für alle

Recherche mit Existenzrisiko

«Eine total verrückte Welt»

Post aus Teslas Rechtsabteilung

Kapitel 4: Zweifel am Autopiloten

Fast eine Scheidung

Eine tödliche Gefahr?

Musks ewiges Versprechen

Nicht für den Gebrauch geeignet

Bitte nichts Schriftliches

Kapitel 5: Versprochen, gebrochen

Raketen, Tunnel und 258 Milliarden Dollar Schaden

Cyberstuck

Verspätete Taxis, tanzende Roboter

Kapitel 6: Der Whistleblower

Die Razzia

Vom Bauernhof zu Tesla

Pornos und Feuer

Verbannt und überwacht

Gegenangriff

Musks Geheimagenten

Hat Netflix schon angerufen?

Lukasz kämpft weiter

Kapitel 7: Elons DNA

Armer reicher Mann

Ein gottgleicher Chef

Musks Liebe zur Menschheit

Kapitel 8: Mitarbeiterhölle Tesla

Teslas Hauselfen

Gebrochene Nase, verbrannte Haut

Kontrolle ist besser

Nicht mehr alle Tassen im Schrank

Kampf mit der IG Metall

Kapitel 9: Keine Daten im Todesfall

Todesfalle Tesla

Drei Hacker aus Berlin

Ohnmacht der Ermittler

Falsches Spiel

Ein brisanter Fund

Musks Blackbox

Kapitel 10: Epilog – Musk, der Politiker

Bloß nicht politisch agieren

Was kostet ein Präsident?

Warum erschießt keiner die Demokraten?

Schicksalstage

Die Realität überholt uns

Zum Buch

Vita

Impressum

Vorwort

Gefangen in Elons Spiel

Ginge es nach Elon Musk, würde es dieses Buch nicht geben. Als wir ihm im Mai 2023 unsere Fragen zu den Tesla-Files schickten, kam die Antwort aus der Rechtsabteilung. Wir dürften die Daten gar nicht haben, schrieb ein Tesla-Anwalt und forderte uns auf, sie zu löschen. Tesla kündigte an, rechtliche Schritte einzuleiten: «Wie Sie wissen, ist die Verwendung illegal erlangter Daten für die Medienberichterstattung nur unter außergewöhnlichen Umständen zulässig.»

Prima, dachten wir. Die außergewöhnlichen Umstände sind ja gegeben. Der reichste Mann der Welt, der wertvollste Fahrzeughersteller der Welt, das größte private Weltraumunternehmen – die Geschichte von Elon Musk war eine nicht enden wollende Kette von Superlativen. Sie konnte nicht außergewöhnlicher sein. Lange Zeit hätten wir nicht daran gedacht, zu den weltweit wenigen Journalisten zu gehören, die diesen Mann und vor allem Tesla entzaubern. Dann meldete sich der Whistleblower Lukasz Krupski bei uns.

Sein Anruf macht Musk zu einem bestimmenden Faktor in unserem Leben, zu einem ständigen Begleiter. Wir tauschen unzählige Nachrichten über ihn aus, prüfen früh am Morgen und spät am Abend die Neuigkeiten zu Musk und Tesla. Wenn unsere Wecker klingeln, ist der Sperrbildschirm unserer Smartphones schon voll mit seinen Posts der vergangenen Stunden auf seiner Plattform X. Manchmal fragen wir uns beim Schreiben dieses Buches, wie er zwischen stundenlangem Videospielen und seinem Kampf gegen das «Woke-Virus» überhaupt noch die Zeit findet, seine Unternehmen zu führen.

Gerade hat Musk ein Video auf X veröffentlicht, das ihn beim Zocken von Diablo zeigt, einem Online-Rollenspiel. Im Hintergrund ist zu hören, wie ihn ein Team von SpaceX über Probleme beim jüngsten orbitalen Testflug brieft. «Wir waren nur eine Sekunde davon entfernt, die Rakete zu stoppen und sie in den Boden neben dem Turm zu crashen», sagt ein Mann. Musk, der wegen seiner Zusammenarbeit mit der US-Regierung eine Freigabe für vertrauliche Informationen der Nationalen Sicherheit hat, zerlegt mit seinem Diablo-Charakter mehrere klapprige Skelette. Dabei antwortet er, ohne sein Spiel zu unterbrechen: «Wow, yikes!»

Die Beinahe-Katastrophe und Musks laxer Umgang mit ihr ist Anfang November 2024 nicht mehr als eine Randnotiz in der Berichterstattung. Musks Schlagzeilen-Schlagzahl ist so hoch, dass Journalisten kaum noch hinterherkommen. Am laufenden Band produziert er Nachrichten, die kein anderer Unternehmenschef überstehen würde.

Nun macht er auch noch Politik. Als wir mit der Recherche zu den Tesla-Files begannen, dachten wir, das Interesse der Weltöffentlichkeit an Musk hätte seinen Zenit überschritten. Dann stieg die Hauptfigur dieses Buches in einen historisch einmaligen US-Wahlkampf ein. Einerseits freuen wir uns über diese Entwicklung, im Branchenjargon würde man von Reporterglück sprechen.

Andererseits wird uns mulmig, wenn wir an Musk als politischen Entscheider denken. Ausgerechnet Musk, der eine Dauerfehde mit den Behörden führt, soll mit dem Department of Government Efficiency eine Art Anti-Behörden-Behörde leiten. Donald Trump prophezeite, die Personalie werde potenziell zum Manhattan-Projekt der Jetztzeit – eine Anspielung auf das geheime US-Forschungsprogramm im Zweiten Weltkrieg zum Bau der ersten Atombombe. Es gipfelte am 6. August 1945 in Hiroshima in einer todbringenden Machtdemonstration, die die Welt für immer veränderte.

Heute geht es nicht gegen die Achsenmächte. Feind ist, wer anders denkt als Musk. Mitarbeiter, Geschäftspartner und Ex-Frauen beschreiben ihn als Choleriker. Seine paranoiden Ängste, seine Verschwörungstheorien verschickt er über X an Millionen. Den Preis für seine Gier nach Erfolg und Anerkennung zahlen vor allem seine Mitarbeiter. Wir haben auch Musks Philosophie studiert, mit der er die Gefahren der Gegenwart zugunsten dessen kleinrechnet, was seinen Unternehmen in der Zukunft gelingen soll. So lässt sich auch der Abwurf einer Atombombe rechtfertigen.

Manchmal kam es uns beim Schreiben so vor, als würde Musk das Leben wie ein Videospiel angehen. Ein Spiel mit ihm als Hauptcharakter, alle anderen nur Statisten. Ein Spiel, in dem sich alles darum dreht, schneller, besser, stärker zu werden. In dem man keine Rücksicht auf Verluste nehmen muss, weil es auf dem Weg ins nächste Level alles verzeiht – solange man gewinnt. Dieses Buch ist eine Erinnerung daran, dass es im Leben keine automatischen Speicherpunkte gibt. Dass wir Level nicht beliebig oft wiederholen können. Und dass manche Fehler nicht wiedergutzumachen sind.

Dass wir es schreiben konnten, haben wir vielen Menschen zu verdanken, allen voran Lukasz Krupski. Der Vertrauensvorschuss, den uns der Whistleblower entgegenbrachte, war für uns ein einzigartiges Geschenk. Es brauchte einen bemerkenswerten Mut, sich dem superreichen, aufbrausenden und klagewütigen Musk entgegenzustellen. Krupski musste die Konsequenzen tragen. Sein Leben ist seit 2019 in einer endlosen Tesla-Schleife gefangen. Trotzdem hat er uns bei diesem Projekt geholfen.

Viele andere taten es ihm gleich. Dieses Buch stützt sich auf die Erfahrungen, Schilderungen und Informationen zahlreicher Menschen, die uns aus erster Hand berichteten und Interna zugänglich machten. Jeder Einzelne hat dazu beigetragen, das System Musk auszuleuchten. Viele gingen ein hohes persönliches und juristisches Risiko ein. Manche durchlebten für uns noch einmal die schrecklichsten Stunden ihres Lebens.

Nicht möglich gewesen wäre dieses Buch ohne die Kolleginnen und Kollegen, die gemeinsam mit uns beim Handelsblatt zu den Tesla-Files recherchierten. Lars-Marten Nagel aus unserem Investigativ-Team brachte seine Datenexpertise ein, um der vielen Gigabyte aus dem Reich von Elon Musk Herr zu werden. Co-Investigativchef Martin Murphy war mit seinen über Jahrzehnte aufgebauten Branchenkontakten unverzichtbar. Auch unsere Teamkollegen René Bender, Volker Votsmeier und Vinzenz Neumaier sprangen stets in die Bresche, wenn es etwas zu recherchieren gab.

Martin Kölling hatte den richtigen Riecher, als er unvermittelt den ersten Anruf von Krupski erhielt und ihn an uns verwies. In New York fräste sich Felix Holtermann in zahlreiche US-Streitfälle von Tesla. Auch Astrid Dörner und Katharina Kort leisteten wichtige Pionierarbeit in den USA, Stephan Scheuer funkte aus der Tesla-Heimat im Silicon Valley Impulse. Branchenexperte Thomas Jahn brachte seine Expertise und seine Kontakte ein. Roman Tyborski kitzelte auf Polnisch Details zu Krupskis Kindheit aus dessen Vater heraus. Volontär Martin Müller packte mit an, wo immer es gerade etwas zu tun gab.

Die Tesla-Files wären nie erschienen, hätten wir uns nicht auf Peter Koppe verlassen können. Der Chefjustiziar des Handelsblatts war eine unverzichtbare Stütze bei den Vorarbeiten zu unseren Artikeln. Es war auch seine Idee, Professor Roger Mann für externen rechtlichen Rat hinzuzuziehen. Dessen Fachwissen und seine Ideen waren eine große Bereicherung. Gleiches gilt für die gründliche Analyse der Tesla-Files durch das Team von Martin Steinbach aus der Abteilung für Mediensicherheit und IT-Forensik des Fraunhofer Instituts für Sichere Informationstechnologie.

Hinter einem großen Artikel stehen immer auch Namen, die in der Autorenzeile fehlen. IT-Chef Yorn Zische half uns, eine sichere Umgebung für die Recherche zu schaffen. Mit unseren Kollegen Sven Prange und Christian Rickens führten wir lange Debatten über Aufbau und Schwerpunkte in unseren Artikeln. Grafikchef Michel Becker war eine Bereicherung für die Wochenendstrecken, die wir im Mai und November 2023 veröffentlichten. All das wäre nie geschehen, hätte unser Chefredakteur Sebastian Matthes nicht von Anfang an hinter uns gestanden. Zugegeben – erst hatte er Zweifel. Doch ohne diese gesunde Grundhaltung wäre kritischer Journalismus nicht das, was er sein soll. Ein juristischer Nahkampf mit einem streitsüchtigen Milliardär ist nichts, dem ein Chefredakteur bedenkenlos begegnet, ganz zu schweigen von den aufgeregten Aktionären, die möglicherweise einen Sündenbock für Milliardenverluste suchen. Matthes hatte dabei die Rückendeckung unserer Geschäftsführerin Andrea Wasmuth und unseres Verlegers Dieter von Holtzbrinck. Auch bei ihnen bedanken wir uns.

Vorläufer dieses Buchs waren im Mai 2023 die erste große Enthüllung im Handelsblatt und die zahlreichen Artikel, die folgten. Für dieses Projekt wollten wir mehr. Einerseits haben wir uns noch tiefer in die Tesla-Files gebohrt, Zusammenhänge erkannt, neue Kontakte geknüpft und Geheimnisse gelüftet, die bisher unentdeckt blieben. Andererseits möchten wir unsere Leserinnen und Leser mitnehmen hinter die Kulissen des Journalismus. Dieses Buch zeigt nicht nur, was bei Tesla geschieht, sondern auch die Geschichte hinter der Geschichte. Es offenbart die Schwierigkeiten einer solchen Recherche, die Gespräche in geheimen Redaktionssitzungen und den Umgang mit Druck. Wir wollen zeigen, wie Reporter zwischen Begeisterung und Zweifel pendeln – stets in dem Wissen, dass auf der anderen Seite der reichste Mann der Welt steht.

Der Dank dafür gilt zuerst unserem Agenten Tommy Schmoll. Als er Anfang November 2023 zum ersten Mal mit der Idee für ein Tesla-Buch auf uns zukam, lehnten wir dankend ab. Zu viel Arbeit, zu wenig Zeit. Aber Tommy ist jemand, der sich nicht leicht wegschicken lässt. Wir haben die Gespräche nicht gezählt, in denen er uns halb drängte, halb beschwor, dieses Projekt in Angriff zu nehmen. Wir können nur sagen: Er hat sich durchgesetzt.

Am Ende brauchte es aber natürlich auch noch jemanden, der unsere Geschichte in dieser Form druckt. Ohne C.H. Beck würden Sie dieses Buch nicht in den Händen halten. Ein besonderer Dank gilt Anke Hügler, Claire Zander und Matthias Hansl.

All die fachliche Arbeit und Unterstützung würde zu nichts Gutem führen, gäbe es nicht den Rückhalt zu Hause. Wir möchten gar nicht an all die Stunden denken, in denen wir zwar von Kopf bis Fuß bei unseren Familien waren, aber in Gedanken bei Elon Musk und Tesla. Plötzliche Anrufe von Informanten am Samstag auf dem Fußballplatz, dringende Kurznachrichten am Sonntag beim Abendbrot, halbe Nächte am Laptop, plötzliche Schreibanfälle am Feiertag oder auf dem Weg in den Urlaub – unsere Lieben mussten einiges aushalten. Und so gilt unser allerherzlichster Dank unseren Partnerinnen Ayuk und Ronja sowie unseren Kindern Brandon, Dylan, Melinda und Jelle. Es war sicher oft schwer, die Aufmerksamkeit mit einem Weltkonzern teilen zu müssen. Andererseits glauben wir auch einen gewissen Stolz in ihren Stimmen gehört zu haben, wenn schon die Kleinsten sagten: Papa schreibt ein Buch.

Und so sind auch wir ein bisschen stolz, nun die Tesla-Files vorzulegen. Für uns beide ist es das erste Mal, nicht nur über unsere Berichtsgegenstände und andere Personen zu schreiben, sondern auch über uns selbst. Beim Handelsblatt lernen Journalisten schon im Volontariat, dass sie sich selbst stets zurücknehmen müssen. Dieser Perspektivwechsel auf die eigene Arbeit und die eigene Rolle war eine anspruchsvolle Aufgabe. Einen Kommentar von Tesla oder Musk können wir leider nicht bieten. Sowohl das Unternehmen als auch sein Großaktionär und Chef ließen unsere Fragen bis zum Redaktionsschluss unbeantwortet.

Kapitel 1

Anruf von Unbekannt

Dieser Freitag lässt sich gemütlich an. Eine Konferenz ist ausgefallen, unseren für heute geplanten Podcast Handelsblatt Crime haben wir schon am Vortag aufgenommen. Aber alle Aussicht auf einen ruhigen Übergang ins Wochenende verliert sich, als plötzlich auf meinem Desktop ein Anruf über die Microsoft-App Teams aufpoppt. Seltsam. Das Foto in dem Fenster zeigt Martin Kölling, unseren Korrespondenten in Tokio. Mit ihm habe ich zuletzt vor Monaten gesprochen. Was der wohl will?

Martin kommt schnell zum Thema. Ein Unbekannter hat ihn angerufen. Der Fremde nannte weder seinen Namen noch seine Herkunft. Nur, dass er für Tesla in Norwegen arbeitet und dass es riesige Probleme bei dem US-Hersteller von Elektrofahrzeugen gebe. Martins Frage: ob ich mich mal mit dem Unbekannten unterhalten wolle?

Natürlich will ich. Ich bin kein Autofreak, aber kaum ein Unternehmen auf der Welt hat mehr Anziehungskraft als Tesla. Als Herbert Diess noch Vorstandschef von Volkswagen war, lud er Elon Musk einmal dazu ein, vor 200 Top-Managern zu sprechen. Ich kann mich an keinen vergleichbaren Fall erinnern, in dem sich ein Konzernführer einem Konkurrenten so vor die Füße geworfen hätte. Diess war von Musk geradezu begeistert. Tesla arbeite schneller, innovativer, produziere günstiger, kurzum: sei einfach besser.

Musk ist in diesen Tagen praktisch der Popstar der Weltwirtschaft. Ein Genie, das Anfang 20 sein erstes Unternehmen gründete und zehn Jahre später mehr als 100 Millionen Dollar schwer war. Was gibt es über Musk nicht alles zu lesen? Wie arbeitswütig er ist. Wie unprätentiös. Dass er kein Haus hat und bei Freunden auf dem Sofa schläft, oder gleich auf dem Boden in einer seiner Fabriken. Dass er sich an keine Regeln hält. Seit er den Kurznachrichtendienst Twitter gekauft hat, ist Musk ununterbrochen in den Schlagzeilen.

Ich wäre ihm gern einmal begegnet, aber für deutsche Journalisten ist das zu dieser Zeit praktisch unmöglich. Wir haben es nicht einmal geschafft, Kontakte in sein deutsches Werk zu knüpfen. Heute ist der 4. November 2022. Seit acht Monaten produziert Tesla Fahrzeuge in Berlin-Grünheide. Es ist Musks einzige Fabrik in Europa, laut Eigenauskunft auch die modernste weltweit. Die Baugenehmigung wurde im Eilverfahren durchgepeitscht. Potenzielle Mitarbeiter mussten schon bei Bewerbungsgesprächen Vertraulichkeitserklärungen abgeben. Nicht einmal die Gewerkschaften wissen, ob bei Tesla Gewerkschaftsmitglieder arbeiten. Das Unternehmen ist eine Blackbox.

Und nun, aus heiterem Himmel, meldet sich ein Insider. Ich bin skeptisch. Seit zehn Jahren leite ich jetzt das Investigativ-Team beim Handelsblatt. Immer wieder haben sich in dieser Zeit Menschen an mich gewandt, die einen unglaublichen Scoop versprachen. Bei näherem Hinsehen entpuppen sich die allermeisten dieser vermeintlichen Whistleblower als Streiter in eigener Sache. Oft geht dabei jeder Maßstab verloren. Weil eine Bank ihren Kredit angeblich falsch berechnet hat, sprechen sie von einem Bankenskandal. Wenn ihre Versicherung bestimmte Kosten nicht erstatten will, ist es ein Versicherungsskandal. Verlieren sie vor Gericht? Ein Justizskandal! Der Überhöhung des persönlichen Einzelfalls sind keine Grenzen gesetzt.

Andererseits habe ich in meiner Arbeit gelernt: Schicke niemanden weg. Zuhören ist die erste Pflicht in unserer Branche. Auch im Wirtschaftsjournalismus gibt es die unwahrscheinlichsten Zufälle – und Glücksfälle.

2011 hörte ich von einer irren Geschichte bei der Ergo Versicherung, damals wegen ihrer massiven Marketingkampagne in aller Munde. Freie Versicherungsvertreter der Hamburg-Mannheimer, die zur Ergo gehörte, erzählten mir von ihrem Streit mit ihrem Arbeitgeber. Sie zankten sich hauptsächlich um Abfindungen für ihre langjährige Tätigkeit. Wie ich später erfuhr, hatten die Männer ihre Geschichte schon anderen Medien angeboten, waren aber nicht durchgedrungen. Auch ich war mäßig begeistert, bis einer von ihnen in einem Nebensatz etwas von einer Veranstaltung in Budapest erzählte, «von der Ergo bestimmt nicht will, dass sie öffentlich wird».

Mein Interesse stieg sprungartig. Die Männer warfen sich seltsame Blicke zu – es schien, als wäre das Thema Budapest nicht abgesprochen gewesen. Ich ließ nicht mehr locker, und nach einer Weile hatte ich die Story umrissen. Die Hamburg-Mannheimer hatte einen Wettbewerb ausgeschrieben und die erfolgreichsten Vertreter auf eine Lustreise nach Budapest eingeladen, zu einer minutiös geplanten Freiluftorgie in den historischen Gellért Thermen.

Die Organisatoren heuerten Hostessen und Prostituierte an, statteten sie zur Kennzeichnung mit farblich unterschiedlichen Armbändern aus und stempelten die Frauen zu Abrechnungszwecken nach jedem Liebesdienst am Unterarm ab. In der Zeitung für die Vertriebsmitarbeiter wurde die Reise als «sagenhaft» und «Mordsspaß» gelobt. Als das Handelsblatt meinen Artikel druckte, gab es einen Aufschrei durch die ganze Branche. Die Reise beschäftigte Polizei und Gerichte, wurde weltweit von Medien aufgegriffen und landete 2014 sogar als Teil der Ausstellung «Schamlos? Sexualmoral im Wandel der Zeit» im Bonner Haus der Geschichte.

So bürgerte es sich beim Handelsblatt ein, dass «spezielle» Themen auf meinem Schreibtisch landeten. Oder eben spezielle Personen bei meiner Nummer. Während ich diese Zeilen schreibe, passiert es wieder. Ich habe mir einen freien Tag genommen, um an diesem Buch zu arbeiten. Das Telefon klingelt. Es ist eine Nummer aus den USA.

Im ersten Moment denke ich: Zeitverschwendung. Die Anruferin beschwert sich über einen Artikel, der gerade auf der Webseite des Handelsblatts erschienen ist. Eine Münchener Kunstgalerie hat Insolvenz angemeldet. Die Frau wollte den Autor sprechen. Der arbeitet aber nicht fest beim Handelsblatt und hat hier keine Nummer. So stellte der Empfang die Frau kurzerhand zu mir durch.

Nach ein paar Minuten merke ich: Das könnte sich lohnen. Die Anruferin ist eine Kunstsammlerin aus den USA und streitet sich schon seit Monaten mit der Galerie. Sie fühlt sich getäuscht, ja betrogen. Die Frau ist älteren Jahrgangs, kommt leicht vom Hölzchen aufs Stöckchen. Das Gespräch dreht sich im Kreis, als sie plötzlich erwähnt, sie habe der Besitzerin auf den Kopf zugesagt, dass sie eine Betrügerin sei. Die Galeristin sei daraufhin eingeknickt und habe zugegeben, ihr Vater habe Gelder von Kunden veruntreut. Sie wisse nicht, was sie nun tun solle.

Ich überlege. Wieder ist es Freitagnachmittag. Vielleicht würden wir heute noch einen Sprecher der Staatsanwaltschaft erreichen. Andererseits: Besser wäre es, ein paar mehr Kunden zu finden, die ebenfalls Probleme mit der Galerie haben. Die Recherche beginnt.

Endlose Excel-Tabellen

Zurück zu Tesla. Der Anonymous, der sich am 4. November 2022 meldet, ist besonders vorsichtig. Er verschweigt nicht nur seinen Namen, sondern möchte auch ausschließlich über den verschlüsselten Nachrichtendienst Threema kommunizieren. Ich kenne den Schweizer Anbieter als so etwas wie das Non-Plus-Ultra für Datenschützer.

Threema bietet eine vollständige Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für alle Nachrichten, Anrufe und Dateien. Nutzer können den Dienst anonym verwenden, da keine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse für die Registrierung erforderlich ist. Stattdessen erhalten sie eine zufällig generierte Threema-ID. Das Unternehmen speichert so wenige Daten wie möglich auf seinen Servern. Nachrichten werden nach der Zustellung gelöscht, es gibt keine Protokollierung von Metadaten – also Informationen darüber, wie wer wann und mit wem kommuniziert. Threema hat seinen Quellcode offengelegt. Jeder Fachmann kann die Software prüfen und sicherstellen, dass keine Hintertüren oder Sicherheitslücken vorhanden sind.

So bedacht der Tesla-Informant auf Datensicherheit ist, so mitteilsam ist er auch. Ganze zwölf Minuten, nachdem ich Martin meine Threema-Adresse geschickt habe, summt schon mein Telefon. «Hallo Sönke, ich habe deine ID von Martin bekommen. Schreibe ich hier der richtigen Person?»

Ich antworte: «Ja, das bin ich! Ich bin gespannt auf deine Info!» Mal sehen, was jetzt passiert. Wieder vergehen nur zehn Minuten, bis er zurückschreibt. «Okay, hier sind die Kündigungstabellen.»

Der Unbekannte bezieht sich auf das Gespräch, das er zuvor mit meinem Kollegen Martin führte. Angeblich konnte er aus dem internen IT-System bei Tesla sensible Daten über alle Mitarbeiter weltweit abrufen. Mit seiner Nachricht schickt er mehrere Dateien. Die erste ist eine Excel-Tabelle mit mehr als 5000 Menschen, die Tesla entlassen hat. Das ist schon mal grandios. Ehemalige Mitarbeiter können für Journalisten gute Quellen sein – besonders, wenn sie gefeuert wurden. Aber die Kündigungstabelle ist nur der Anfang. Es wird noch besser. Viel besser.

Wenige Sekunden später die nächste Datei. Und dann noch eine. Die dritte ist der Goldschatz. Zunächst erstaunt mich die Größe. Diese Excel-Datei hat mehr als 30 Megabyte. Dabei brauchen Tabellenkalkulationen üblicherweise wenig Speicherplatz. Eine so große XLSX-Datei habe ich noch nie gesehen.Wie viele Daten müssen da drin sein? Dann sehe ich, dass die Datei sogar gezippt ist, also komprimiert. Um sie zu öffnen, muss ich sie erst entpacken, dann wird sie noch viel größer. Der Unbekannte schickt in einer neuen Nachricht das Passwort. Ich klicke die Datei «Stock Admin Active Employee Headcount» an. Als sie sich öffnet, traue ich meinen Augen nicht.

Auf meinem Bildschirm habe ich offenbar Angaben aus der Personalabteilung von Tesla. In Spalte B stehen die Vornamen der Mitarbeiter, in Spalte C die Nachnamen, rechts davon die Einstellungsdaten, die E-Mailadressen bei Tesla und die privaten Adressen. Die Geburtsdaten stehen in Spalte Z, gleich daneben die Sozialversicherungsnummern. Ich klicke mal hierhin, mal dorthin, dann halte ich die Bild-nach-unten Taste gedrückt. Merkwürdig. Der Scrollbalken auf der rechten Bildschirmseite scheint sich kaum zu bewegen. Ich drücke nochmal. Zehn Sekunden. Zwanzig Sekunden. Aber ich komme nicht ans Ende der Tabelle.

Es sind unfassbar viele Daten. Als ich schließlich Steuerung+Ende drücke und in die letzte Zeile springe, steht dort: 72.999. Auf einen Schlag haben wir von mehr als 70.000 Tesla-Mitarbeitern E-Mail-Adressen, Telefonnummern und andere Daten. Ich öffne das nächste Dokument. Diesmal finde ich auch Gehaltsangaben, teils Kündigungsgründe. Manche der Tabellen haben mehr als 80.000 Zeilen. Die meisten der Dateien gehören zu aktiven, andere zu bereits ausgeschiedenen Mitarbeitern. Insgesamt sind es Angaben zu mehr als 100.000 Personen. In den USA, in China, in Deutschland, überall.

Ich lehne mich zurück und überlege. Kann das sein? Datensicherheit ist seit Jahren ein Thema, das in der Wirtschaft einen immer größeren Raum einnimmt. Unternehmen beschäftigen ganze Abteilungen, um den Umgang mit Daten zu regeln und zu schulen, seien dies nun Informationen über Mitarbeiter, Kunden oder Geschäftspartner. Die Vorstellung, dass jemand eine Excel-Datei mit Millionen von Datensätzen einfach so aus dem internen Netz fischen kann, scheint vollkommen abwegig. Gar nicht auszudenken, was Hacker mit diesen Daten anfangen könnten.

Wer in den USA den Namen, die Anschrift und die Sozialversicherungsnummer einer Person kennt, hat alle Zutaten für einen sogenannten Identity-Theft, einen Diebstahl der Identität. Mit diesen Informationen sind Betrüger in der Lage, eine Vielzahl von Verbrechen zu begehen. Sie können Kredite oder Kreditkarten auf den Namen der Opfer beantragen und enorme Schulden anhäufen. Ebenfalls denkbar ist die Eröffnung neuer Bankkonten, die dann für illegale Transaktionen genutzt werden. Ein weiteres häufiges Szenario ist der Missbrauch der gestohlenen Identität, um medizinische Leistungen in Anspruch zu nehmen. Dies kann nicht nur zu finanziellen Belastungen führen, sondern auch zu Verwirrung und Fehlern in den medizinischen Unterlagen der Opfer.

Der Schutz vor Identitätsdiebstahl erfordert daher eine besondere Vorsicht beim Umgang mit persönlichen Daten. Dies gilt nicht nur für die Menschen selbst, sondern auch für die Unternehmen, die solche Daten von ihren Mitarbeitern erheben und speichern.

All das, da bin ich mir sicher, muss auch bei Tesla bekannt sein. Vorstandschef Elon Musk sieht in seinem Unternehmen einen Technologiekonzern, keinen schnöden Autohersteller. Die Verarbeitung und der Schutz von Daten sollten damit ins Zentrum aller Überlegungen gehören. Es kann nicht sein, dass sensible Informationen millionenfach einfach so im internen Netzwerk umherschwirren.

Trotzdem sehe ich sie nun hier auf meinem Bildschirm. Ich schreibe dem Informanten: «Und diese Daten waren für alle verfügbar?»

Zwei Minuten später seine Antwort. «Ja, die Dokumente waren in Anhängen zu Tickets gespeichert, die nicht geschützt waren. Jeder kann danach suchen (den Ticket-IDs) oder nach einzelnen Schlüsselwörtern wie ‹Kündigung› oder ‹Headcount Master›. Ich habe das mit einem Kollegen ausprobiert, dem ich vertraue. Und er konnte sie genauso abrufen wie ich.»

Ich lasse etwas Skepsis durchblicken. «Das ist sehr ungewöhnlich», schreibe ich ihm. «Das ist es. Und sehr gefährlich», ist seine Antwort. «Obwohl es Überwachungsapps auf meinem Laptop gibt, hat sich nie jemand aus der Personalabteilung oder von der IT-Sicherheit bei mir gemeldet. Man hat mich nicht mal nach meinem Laptop gefragt, als ich das Unternehmen verlassen habe.»

Es ist jetzt kurz nach halb fünf am Nachmittag. Der Unbekannte schickt weitere Dateien. Informationen über das Werk in Fremont in den USA. Details zu Aktienoptionsprogrammen für Mitarbeiter. Sogar Dateien mit medizinischen Informationen. Ich könnte noch Stunden damit zubringen, aber in ein paar Minuten schließt die Kita meiner Tochter. Glücklicherweise ist sie im selben Gebäude wie mein Büro. Kann ich noch schaffen. Ich verabschiede mich von dem Unbekannten und schreibe ihm, dass ich mir die Sachen übers Wochenende genau angucke.

Jetzt aber zackig. Ich fahre den Rechner runter. Unten wartet Melinda. Sie ist zwei Jahre alt. Schnell noch die Schuhe anziehen, die Jacke … sie protestiert. Es ist ungewöhnlich warm für November. Wir laufen durch den Innenhof beim Handelsblatt, gehen dann wieder ins Gebäude, um nach unten in die Garage zu kommen. Melinda bleibt stehen, als sie den Roboter Pepper sieht, der seit ein paar Jahren Besucher am Empfang begrüßt. Sie unterhält sich in ihrer Babysprache mit der weißen Maschine. Am liebsten mag sie, wenn ich Pepper hinter dem Ohr kraule und er lacht.

Samstag gehört dem Fußball. Um 12 Uhr hat mein jüngerer Sohn ein Spiel, drei Stunden später sein älterer Bruder. Ich sitze hinterm Tor mit meiner Kamera und mache Fotos für das Team – meine Aufgabe als Fußballpapa. Heute gewinnt Brandons E-Jugend-Mannschaft 5:1, Dylans C-Jugend-Team sogar 7:1. Die Jungs sind bester Stimmung. Am Abend meldet sich der Unbekannte noch einmal – es geht um eine Datei, die er nachreichen will. Wir chatten kurz, dann vertagen wir uns auf Montag.

Projekt T.

Zurück im Büro beginne ich, die Dateien genauer anzuschauen. Erste Probleme tauchen auf. Manche Dateien lassen sich nicht öffnen. Ich bespreche mich mit Michael Verfürden. Er ist jetzt seit zwei Jahren im Investigativ-Team und zeichnet sich neben vielen journalistischen Qualitäten durch eine besondere Geschicklichkeit in technischen Fragen und dem Umgang mit Daten aus. In den vergangenen Monaten haben wir zusammen viele Artikel zum Skandal um den Finanzdienstleister Wirecard recherchiert. Als ich ihm nun von Tesla erzähle, schaut er mich mit hochgezogenen Augenbrauen an. Ich schlage ihm vor, selbst durch die Tabellen zu scrollen, und sehe zu, wie er fasziniert auf den Bildschirm starrt. Als er sich zurücklehnt und sich zu mir umdreht, fragt er: «Kann das echt sein?»

Es stellt sich heraus, dass wir Schwierigkeiten haben werden, alle Dateien mit Windowsrechnern zu öffnen. Der Unbekannte nutzt einen Mac, teils sind die Dateien in so vielen Unterordnern abgespeichert, dass Windows den Überblick verliert. Bestimmte Dateitypen können unsere Rechner gar nicht öffnen. Das Thema wird später dazu führen, dass wir uns eigens für die Tesla-Recherche einen Mac anschaffen.

Über den Tag verteilt tausche ich immer neue Nachrichten mit dem Unbekannten aus. Er schreibt mir, dass er vor Jahren selbst einmal Opfer eines Identitätsdiebstahls gewesen sei und sich deshalb große Sorgen mache, wie achtlos Tesla mit persönlichen Daten seiner Kollegen umgeht. «Mitarbeiter in der ganzen Welt können auf diese Informationen zugreifen. […] Russische und chinesische Geheimdienste könnten sehr daran interessiert sein, Zugang zu dieser Art von Daten zu haben. Wir wissen nicht, welche Verbindungen die Mitarbeiter haben könnten. Zumal jedes Jahr 20 Prozent der Belegschaft ‹recycelt› werden. Das bedeutet, dass immer mehr Menschen Zugang zu diesen Informationen haben.»

Ich mache mir eine Notiz. Kann es wirklich sein, dass Tesla jedes Jahr 20 Prozent seiner Mitarbeiter auswechselt? Allein das wäre einen Bericht wert. Bei Volkswagen liegt die jährliche Fluktuation bei einem Prozent. Unternehmen, in denen viel technisches Know-how verlangt wird, wollen ihre Mitarbeiter in der Regel lange halten. Einarbeitung kostet Zeit, und niemand möchte, dass einmal gelernte Fähigkeiten massenhaft abwandern. Warum sollte das bei Tesla anders sein?

Ich frage den Unbekannten nach seiner Einschätzung. Zu Musk. Zu Tesla. Zur Bedeutung der Dinge, die er herausgefunden hat. Es sprudelt nur so aus ihm heraus. «Musk hat schon vielen Menschen geschadet, sie ausgenutzt, sie getäuscht. Er bringt gefährliche Software und Hardware auf die Straße. Ich möchte den zukünftigen Schaden für seine Kunden und Mitarbeiter so gering wie möglich halten. […] Ich habe sein Unternehmen gerettet, indem ich den Brand des Autos im Auslieferungs-/Expozentrum 2019 verhindert habe, und er hat im Gegenzug mein Leben zerstört. Sie erfanden Lügen, diskriminierten mich, zerstörten meine Karriere, meine Finanzen und meine Gesundheit. Aber ich liebte meinen Job und engagierte mich für unser Unternehmen. Die Leute sollen wissen, wer Musk ist und mit was für Menschen er sich umgibt. Ich hoffe, dass dies meinen Standpunkt ungefähr erklärt.»

Wow. So einen Whistleblower habe ich noch nie erlebt. Vieles von dem, das er schreibt, verstehe ich nicht. Ein Brand? Das Unternehmen gerettet? Das müssen wir alles genau nachrecherchieren. Was wäre das für eine Story, wenn sie stimmt!

Es ist fast 22 Uhr, als wir uns an diesem Tag die letzte Nachricht schreiben. Morgen muss ich mich erstmal mit Martin Murphy besprechen, der seit 2021 mit mir in der Leitung des Investigativ-Teams beim Handelsblatt arbeitet. Und am besten sage ich auch gleich Sebastian Matthes Bescheid, unserem Chefredakteur.

Martin ist begeistert. Er hat viele Jahre über die Autobranche berichtet und ist zum Beispiel bei Volkswagen absoluter Insider. Gemeinsam gewannen wir 2019 für unsere Berichterstattung über die Dieselgate-Affäre den Wächterpreis der Tagespresse, mit dem Journalisten prämiert werden, die Missstände aufdecken. Martin kennt die Ehrfurcht, mit der deutsche Automanager vor Tesla zittern. Und er weiß, wie verschlossen der US-Konzern ist. Martin hat viele Kontakte zu deutschen wie ausländischen Branchenreportern, die allesamt vor dem Problem stehen, dass bei Tesla einfach niemand mit einem Außenseiter über Interna spricht, vor allem nicht mit Journalisten. Und nun könnte das Handelsblatt diese verschlossene Auster knacken? Eine sensationelle Aussicht.

Wir entscheiden, von Anfang an das ganze Investigativ-Team in die Tesla-Recherche einzubinden. Michael weiß ja bereits Bescheid. Eine besondere Rolle kommt Lars-Marten Nagel zu. Der arbeitete schon vor zehn Jahren als Datenredakteur bei der Nachrichtenagentur dpa, seit 2017 ist er in unserem Team. Er lehrt an Journalistenschulen über Datenjournalismus und Datenrecherche. Große Datenmengen zu strukturieren und auszuwerten, ist seine Spezialität. Als wir in einem Teams-Meeting das Thema Tesla vorstellen, kommt das ganze Ressort in Fahrt. Auch René Bender und Volker Votsmeier, ebenfalls für ihre Dieselgate-Berichterstattung mit Preisen geehrt, sind vom ersten Tag an dabei. Unser Plan: Zunächst unauffällig erste Daten des Whistleblowers verproben. Mal sehen, was passiert, wenn wir die Informationen aus den Excel-Dateien mit öffentlichen Profilen auf LinkedIn, Xing, Facebook und anderen sozialen Medien vergleichen …

Mein nächster Gang führt in den sechsten Stock, zum Chefredakteur. Sebastian Matthes leitet das Handelsblatt seit 2020. Er hat großes Interesse an neuen Technologien und berichtete früh in seiner Karriere über den grünen Umbau der Wirtschaft. Tesla ist ein besonders heller Stern an seinem Horizont.

Sebastian hört gespannt zu, als ich ihm von dem unverhofften Insider berichte, der sich bei uns gemeldet hat. Von den Daten der 100.000 Mitarbeiter, die ich gerade auf dem Bildschirm habe. Vorausgesetzt, die Angaben stimmen, könnten wir schon jetzt, aus dem Stand, über die Führungskräfte berichten, die Elon Musk am nächsten sind. Von der Gehaltsstruktur bei Tesla. Wir könnten weltweit zu jedem Thema den richtigen Ansprechpartner finden – alles dank einer einzigen Datei.

Das Erste, was Sebastian sagt, ist: «Ich glaube nicht, dass die Daten echt sind.» Er zeigt dieselbe Reaktion wie Michael und ich. Natürlich lechzt jeder Journalist nach einer Story von Weltformat. Aber dass sie einem einfach so in den Schoß fällt? Unwahrscheinlich. Tesla ist ein High-Tech-Unternehmen, Musk ein versierter Programmierer. Noch kann sich niemand beim Handelsblatt vorstellen, dass ein Weltkonzern, mit so einem Chef, derart unbedarft mit Datenschutz umgeht. Andererseits: Die Story klingt zu gut, um sie liegenzulassen.

Diese Einschätzung teilt auch Peter Koppe. Der Leiter unserer Rechtsabteilung ist für das Investigativ-Team ständiger Ansprechpartner. Keiner unserer Artikel wird gedruckt, bevor er nicht wenigstens einmal von unseren Juristen geprüft wurde. Wir schreiben Geschichten, die vielen Menschen gegen den Strich gehen. Wären sie juristisch angreifbar, hätten wir ein Problem. Es ist deshalb seit Jahren gelebte Praxis, die Expertise von Peters Team einzuholen.

Als ich Peter das erste Mal von den Dateien berichte, währt sein Glücksgefühl nur kurz. Nur mal angenommen, sie sind echt, sagt er. Wie können wir sicher sein, dass diese Dateien wirklich ungeschützt im Unternehmen kopierbar waren? Können sie nicht auch von einem Hacker gestohlen worden sein? Peters Vorschlag: Dem Whistleblower zuschauen, wie er die Daten abruft.

Schön wär’s. Der Whistleblower besteht auf absoluter Anonymität. Nach seiner Darstellung hat er bei Tesla schon früh auf Missstände aufmerksam gemacht und wurde dafür gemobbt, degradiert und schließlich entlassen. Er will nicht, dass Journalisten seine Identität kennen. Er verweist auf Elon Musks Hetzjagden gegen Kritiker. Ein Treffen lehnt der Anonymous strikt ab.

Ich bearbeite ihn weiter. Die Daten, die er mir geschickt hat, seien sehr interessant, schreibe ich. Sind das die einzigen, die so leicht einsehbar sind? Oder gibt es noch mehr? Und hätte er vielleicht weitere kopieren können, wenn er gewollt hätte? Seine Antwort klingt fantastisch. Seiner Einschätzung nach sind ALLE Daten bei Tesla ungeschützt.

«Es gibt Hunderttausende von Tickets», schreibt der Unbekannte. «Viele von ihnen enthalten sensible, vertrauliche und privilegierte Informationen. […] Fast alle Abteilungen waren davon betroffen. Als ich die Tabelle mit den Kündigungen entdeckte, suchte ich sofort nach weiteren Tickets dieser Art, um zu sehen, ob es sich um ein Muster handelt, wenn es um die GDPR (persönliche Daten der Mitarbeiter) geht. Und das war es. Ich wette, es passiert immer noch. Um also deine Frage zu beantworten. Ich denke, es gibt noch mehr.»

Er nennt Beispiele. «Ich hatte Zugang zu den globalen Kreditoren. Ich konnte alle Rechnungen sehen, die Tesla von verschiedenen Lieferanten erhalten hatte. Manchmal gab es sogar PDFs von großen Anwaltskanzleien.»

Du meine Güte, denke ich mir. Rechnungen? Können wir vielleicht sehen, zu welchen Konditionen große deutsche Zulieferer wie Bosch oder ZF mit Tesla zusammenarbeiten? Das wäre Stoff für extrem spannende Artikel. Und große PDFs von Kanzleien. Das klingt nach Verträgen. Auch das wären Informationen, an die Journalisten nur selten herankommen.

Das Dilemma der Journalisten

Während unser Appetit auf die Daten immer größer wird, sind unsere Grundprobleme nicht gelöst. Woher wissen wir, ob die Informationen frei einsehbar waren oder gehackt? Ich versuche es so: Könnte mir der Whistleblower seine Kommunikation mit den US-Behörden offenlegen, die er zuerst über die Situation informiert hat? Ich hoffe, darin Hinweise über die Genese der Daten zu finden.

Er will nicht. «Die Sache ist die, dass ihr meinen Namen in den Akten haben würdet», schreibt er mir. «Wenn jemand euch hackt, könnte man sich an mir rächen. Vor allem, wenn Tesla untergeht. Musk ist böse.»

Langsam wird mir klar, in welcher Bredouille der Anonymous steckt. «Ich habe im Moment keinen Anwalt und bin arbeitslos», schreibt er. «Ich habe keine Mittel, mich zu verteidigen. Und wir kennen uns kaum …»

Da hat er recht. Es ist das Paradox, in dem Journalisten leben. Wir versuchen ständig, Geheimnisse aus Menschen herauszukitzeln, die wir kaum kennen. Andererseits: Wer sich mit einem kritischen Thema an einen Journalisten wendet, hat längst darüber nachgedacht, sich einem Fremden zu öffnen. Ich muss nur geduldig sein. Ihm klarmachen, dass ich als Reporter nicht einfach auf Zuruf Dinge aufschreiben kann. Wenn jemand will, dass ein Missstand ans Licht kommt, brauche ich Informationen, die ich überprüfen kann.

Offenbar kommt mein Gegenüber zur selben Erkenntnis. Keine zwei Stunden, nachdem er seine Gründe zur Vorsicht dargelegt hat, habe ich seine Eingabe bei der SEC auf dem Schirm, der amerikanischen Börsenaufsicht. Zwei Dokumente, mehr als 30 Seiten. Er stellt Sicherheitsmängel vor. Probleme in der Buchhaltung, der Produktion, diverse andere Punkte. Manche scheinen mir ein bisschen zu detailversessen. Aber wir stehen ja noch ganz am Anfang der Recherche – ein Überfluss an Informationen hat noch keinem Journalisten geschadet.

Es wird noch besser. Mein Informant hat plötzlich dieselbe Idee wie unser Hausjurist Peter Koppe. Er selbst kann zwar nicht mehr auf das Tesla-System zugreifen. Aber er hat einen Freund, der noch in dem Unternehmen arbeitet und dem er vertraut. Wie wäre es, wenn sich die beiden dabei filmen, wie sie Daten suchen und abrufen? Würde das dem Handelsblatt helfen, sich von der Echtheit der Daten und dem ungeschützten Zugang zu überzeugen?

Ich nehme den Vorschlag sofort an. Die juristischen Feinheiten kann ich später noch mit Koppe besprechen. Fraglos wäre eine solche Vorführung ein großer Sprung nach vorn. Der Anonymous sagt, er habe soeben eine Kurznachricht an seinen Freund geschickt. Sobald er sich meldet, sehen wir weiter.

Vielleicht ist jetzt ein guter Zeitpunkt, ein weiteres kritisches Thema anzusprechen. Wie ist die Konkurrenzlage? Journalisten sind ständig miteinander im Wettbewerb. Um Nachrichten, um Geschichten. Der Kampf ist schon hart genug, wenn es um nationale Themen geht. Tesla steht weltweit im Fokus. Die Frage liegt auf der Hand: Hat der Anonymous mit anderen Journalisten gesprochen? Sind wir die einzigen Medienvertreter, denen er Dokumente gezeigt hat?

Die Antwort kommt wie eine kalte Dusche. Nein, eine Kollegin von einem großen US-Medium habe sie schon seit Januar. Ich muss tief durchatmen. Seit Januar?! Was soll das bedeuten? Glaubt er, dass das Handelsblatt große Artikel über Themen schreibt, die schon vor zehn Monaten woanders veröffentlicht wurden? Oder hat die US-Kollegin die Daten längst geprüft und ist zum Schluss gekommen, dass etwas mit ihnen nicht stimmt?

Ein paar Minuten vergehen, dann schreibt er wieder. Er sei enttäuscht gewesen von der Journalistin. Sie habe ihm versprochen, viele Artikel über unterschiedliche Themen zu schreiben. Das sei nicht geschehen. Und als er ihr vorgeschlagen habe, dass einige Dinge in Europa offengelegt werden sollten, habe sie das abgelehnt. «Das hat alles in die Länge gezogen», schreibt der Tesla-Mann. «Ich hätte schon vor langer Zeit mit jemandem sprechen können, dem ich vertraue. Sie wollte mich davon überzeugen, meine persönliche Geschichte öffentlich zu machen und mich als Quelle auszunutzen. Das war nicht in Ordnung.»

Nun quält ihn die Ungewissheit. «Ich bedaure es, ihr diese Informationen gegeben zu haben, und das Schlimmste daran ist, dass ich keine Kontrolle darüber habe, was sie mit diesen sensiblen Informationen macht.»

Ich überlege, was ich von der Situation halten soll. Tesla ist ein dickes Brett, so viel ist sicher. Können wir wirklich massive journalistische Ressourcen einsetzen, wenn wir fürchten müssen, dass uns die Konkurrenz zuvorkommt? Zehn Monate sind ein Vorsprung, der sich kaum aufholen lässt. Andererseits: Zehn Monate sind eigentlich zu groß für einen Vorsprung. Meine Vermutung: Die Amerikanerin arbeitet gar nicht mehr an der Geschichte.

Es kommt immer mal wieder vor, dass Journalisten an großen Scoops vorbeilaufen. Bevor das Spotlight-Team des Boston Globe den sexuellen Missbrauch von Kindern durch katholische Priester aufdeckte, hatten Opfer jahrelang versucht, die Aufmerksamkeit von Journalisten zu wecken. Der NSA-Whistleblower Edward Snowden beschreibt in seiner Biografie, wie er lange Zeit daran scheiterte, den Journalisten Glenn Greenwald davon zu überzeugen, sich mit ihm über einen gesicherten Kommunikationsweg zu unterhalten. Die beiden fanden erst über die Dokumentarfilmerin Laura Poitras zueinander. Greenwald hätte beinahe den größten Scoop seines Lebens liegenlassen.

Ich selbst habe ähnliche Fälle erlebt – freilich, nicht in dieser Größenordnung. Der Anonymous und ich schreiben hin und her, viele Dutzend Nachrichten heute, am 15. November 2022. Dann verabschieden wir uns.

Der Tesla-Mann scheint zu befürchten, dass mein Interesse nachlässt. Am nächsten Tag schickt er mir Links zu Artikeln, die bei der Konkurrenz aus den USA erschienen sind. Sie beruhigen mich. Die Geschichten sind interessant, aber kein großer Wurf. Kein Wort von dem massiven Datenleak, nichts von den Sicherheitsmängeln. Ein interessantes Detail: Die Journalistin hat offenbar ein ausgewähltes Dokument des Tesla-Insiders an ein deutsches Nachrichtenmagazin weitergegeben. Auch dort erschien ein Artikel – aber nichts, was uns beim Handelsblatt beschränken würde.