Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Rotpunktverlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Edition Blau

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2022

Idyllisch eingebettet in die Alpen liegt zwischen den schweizerischen Kantonen Tessin und Wallis das italienische Ossolatal. 1944 vertreiben die Partisanen hier nach harten Kämpfen vorübergehend die deutsche Wehrmacht und ihre faschistischen Handlanger. Gino Vermicelli, damals selbst aktiver Widerstandskämpfer, schildert in seinem autobiografisch gefärbten Roman die entscheidenden Etappen dieses Krieges im Krieg. Antiautoritär und antimilitaristisch begleiten Politkommissar Simon und Kommandant Emilio ihre Leute durch spannungsgeladene, hoffnungsvolle, aber auch tragische Monate, in denen die gesellschaftlichen und politischen Grundlagen für das Nachkriegsitalien gelegt werden. Die Dialoge der beiden Protagonisten – der eine Kommunist, der andere Katholik – tragen das Buch. Bar jeder Soldatenromantik philosophieren sie über Sinn und Unsinn ihres Tuns, über das Wesen des Menschen sowie über ihre Träume und Hoffnungen für die Zukunft. Fünfzig Jahre nach Kriegsende verfasst, hebt der Roman "Die unsichtbaren Dörfer" Aspekte wie die Rolle der Frauen im Widerstand, den Umgang mit Sexualität und die übersteigerten Erwartungen an die Zeit nach dem Faschismus schärfer hervor, als dies ein zeitgenössischer Bericht vermocht hätte. Das macht den Roman ebenso aktuell wie historisch.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 475

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

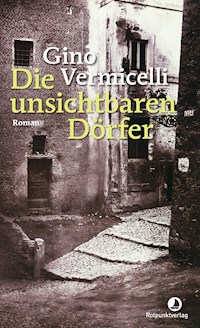

Gino Vermicelli

Die unsichtbaren Dörfer

Partisanen im Ossolatal

Roman

Aus dem Italienischen von Barbara Fahrni-Mascolo

Vollständig überarbeitete Übersetzung

Vorwort von Ferruccio Cainero

Der Rotpunktverlag wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2021 bis 2024 unterstützt.

Die Originalausgabe ist 1984 unter dem Titel

Viva Babeuf! erschienen.

© 1984 Cooperativa Manifesto anni ottanta, Rom, Libreria Editrice Margaroli, Verbania (für die italienische Originalausgabe)

© 2008 Tararà edizioni, Verbania (für die aktuelle italienische Ausgabe)

© 1990 Rotpunktverlag, Zürich (für die deutschsprachige Ausgabe)

www.rotpunktverlag.ch

www.editionblau.ch

Umschlagbild von Gustave Eugène Chauffourier (zugeschrieben), ca. 1870, © Alinari Archives, Florence

Karte: Officielle Eisenbahnkarte der Schweiz, Bern, Kümmerly & Frey, 1898. ETH-Bibliothek Zürich, Rar K 52

Bearbeitung der Übersetzung und Lektorat: Anina Barandun

Korrektorat: Lydia Zeller

eISBN 978-3-85869-950-3

Neuausgabe 2022

Vorwort

Die Geschehnisse, von denen uns Gino Vermicelli in seinem Buch erzählt, ereignen sich im Ossolatal im Kriegsjahr 1944, genauer gesagt zwischen Ende März und Mitte Oktober 1944. Es sind die Monate, in denen der antifaschistische Widerstand, die Resistenza, in ganz Norditalien an Macht und Stärke gewinnt. Doch im Herbst und Winter desselben Jahres macht eine faschistische Gegenoffensive die Erfolge der Partisanen wieder zunichte, bis es im April 1945 zur Rückeroberung und schließlich zur Befreiung Italiens kommt.

Ein Höhepunkt der Partisanenkämpfe ist im September 1944 die Ausrufung zweier freier Republiken, der Repubblica dell’Ossola und, im äußersten Nordosten Italiens, der Repubblica partigiana della Carnia. Beide Republiken haben nur wenige Wochen Bestand, sind aber als Demokratie-Experimente von historischer Bedeutung. Hier wie dort erhalten die Frauen das Stimm- und Wahlrecht, werden das Schulwesen erneuert, die Bevölkerung an den politischen Prozessen beteiligt und die lokalen Behörden gestärkt. Die Erfahrungen aus diesen beiden Republiken fließen später in die italienische Verfassung ein.

Der Roman von Gino Vermicelli war eine Entdeckung für mich. Ihn zu lesen, war, als würde ich noch einmal meine Jugendjahre durchleben. Aber anders als Vermicelli, der in seiner Jugend ein Protagonist der Resistenza im Ossolatal war und sein Leben aufs Spiel setzte, erlebte ich den antifaschistischen Widerstand und die Repubblica della Carnia gemütlich in der Osteria, wo ich mir Salami und Käse schmecken ließ. Während Vermicelli pausenlos auf steilen Pfaden die Berge hinauf- und hinunterstieg, sich bewaffnete und kämpfte, ging ich am 25. April, dem Tag der Befreiung, in meinen Sonntagskleidern auf die Piazza, wo die Blaskapelle ein Festkonzert gab. Und warum? Weil ich 1953 geboren bin und die Resistenza nur aus Geschichten kannte, aus Geschichten und Mythen.

Als ich jung war, neigte ich dazu, in den Partisanen Helden ohne Fehl und Tadel zu sehen. Doch die Erinnerungen und ungeschönten Erzählungen der Partisanen, die ich im Jugendverband der Kommunistischen Partei von Udine kennenlernte, holten mich immer wieder auf den Boden der Realität zurück. Die Quintessenz ihrer Erfahrungen: Es war damals schwierig und ist auch heute schwierig, die richtigen Entscheidungen zu treffen, zu wissen, auf welcher Seite das Recht ist, zu erkennen, welches die eigene Aufgabe ist, zu begreifen, was man tun muss und was nicht. Mit einem großen Unterschied: Damals bedeutete, eine Entscheidung zu treffen, das eigene Leben zu riskieren und bereit zu sein, andere zu töten.

Diese Spannung ist in den Unsichtbaren Dörfern intensiv zu spüren. Auf einem ihrer nächtlichen Märsche müssen sich Toni, der bodenständigste der Partisanen, und der politische Kommissar Simon hinter ein Mäuerchen ducken, um die Durchfahrt eines Güterzugs abzuwarten. Simon, der in vielem an den Autor erinnert, fragt Toni:

»Glaubst du denn, dass das, was wir tun, umsonst ist?«

»Nein, non ghe pensi insì, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass das, was wir tun, notwendig ist. Die, die befehlen, von Brambilla an abwärts, haben uns mit Scheiße zugeschüttet, und wir armen Teufel müssen jetzt sauber machen. Gezwungenermaßen, denn wer würde es sonst machen, wer, wenn nicht wir?«

Brambilla war einer der Übernamen Mussolinis.

Den Kriegssumpf trockenlegen, so schnell wie möglich, um wieder anfangen zu können, in Freiheit zu atmen – das ist das Ziel dieser Partisanen. Wenn die fanatischen jungen Linken in den 1970er-Jahren Vermicellis Roman gelesen und verstanden hätten, wären sie vielleicht nicht zu Terroristen geworden und hätten Italien nicht beinahe mit sich in den Abgrund gerissen.

Als die freie Repubblica dell’Ossola im Oktober 1944 fiel, flohen Tausende Männer, Frauen und Kinder aus Angst vor der Rache der Faschisten in die Schweiz, vor allem ins Wallis und ins Tessin. Am 2. Oktober 2004 wurde in Domodossola ein Platz zu Ehren der Schweizer Bevölkerung eingeweiht, als Symbol der Dankbarkeit für die solidarische Aufnahme. Auch ich bin großzügig von der Schweiz aufgenommen worden, aber nicht, weil ich vor dem Krieg fliehen musste. Ich wurde Vater und meine Partnerin war Schweizerin. Es waren die 1980er-Jahre, die Menschen in der Schweiz sehnten sich nach dem Dolce Vita, und ich, ein italienischer Schauspieler und Komiker, war ihnen willkommen.

Ich gehöre zu einer Generation, die das Glück hatte, keinen Krieg zu erleben. Aber ich vergesse nicht, was mir die alten Partisanen gesagt haben, als ich jung war. Den Frieden zu bewahren, heißt, unermüdlich, Tag für Tag, an ihm zu arbeiten, ihn auszubauen und zu verteidigen. Denn der Krieg kann in einem Augenblick zurück sein. Das, was gegenwärtig geschieht, im Frühling 2022 – Russland führt einen Angriffskrieg gegen die Ukraine –, beweist, dass wir Europäer und Europäerinnen unsere wichtigste Aufgabe, den Frieden und die Zukunft der neuen Generationen zu sichern, auf fatale Weise vernachlässigt haben.

Ich hoffe, dass viele junge Menschen Die unsichtbaren Dörfer lesen. Beim Erscheinen seines Romans 1984 schrieb Gino Vermicelli: »Ich habe dieses Buch für die Jungen geschrieben, für die, die die Resistenza nicht erlebt haben. Ich möchte, dass sie sich die Partisanen nicht wie Leute vorstellen, die anders sind als sie, sondern erkennen, dass sie ihnen ähnlich sind in ihren Gefühlen und ihren Hoffnungen.«

Ferruccio Cainero

Der Mago trat aus der Hütte, wo er damit beschäftigt war, Käse zu machen. Er trocknete seine Hände und blickte zum Horizont, nach Westen. Es war schon elf Uhr. Um diese Zeit lag die ganze Bergflanke in einem so hellen Sonnenlicht, dass er seine Ziegen in den Steilhängen aus einigen Hundert Metern Entfernung beobachten konnte. Der Schnee lag Ende März nur noch als große weiße Flecken in den Mulden. Dort, wo er geschmolzen war, hatte er bereits der Vegetation Platz gemacht: Gras, hellgrüne Sprösslinge, weiße, gelbe und violette Blumen. Diese Pflanzen schmeckten den Ziegen besonders gut. An sonnigen Tagen stiegen sie am Vormittag weit hinauf, um ihr bevorzugtes Futter zu finden, und der Mago behielt sie von den Hütten von Collepiano aus im Auge.

Eigentlich hieß der Mago Piana Gerolamo, aber schon seit langer Zeit nannten ihn alle Leute den Mago, den Zauberkünstler. Er fühlte sich sehr wohl mit diesem Übernamen, der ein wenig wie ein Kompliment klang. Al Mago, im Dialekt, war er deshalb, weil er Dinge machen konnte, die niemandem sonst gelangen. Er blieb das ganze Jahr auf der Alp, auch wenn der Schnee bis zum Fenster seiner Hütte reichte. Wenn die Leute im Dorf ihn wiedersahen, nachdem er einen Monat oder länger in vollkommener Abgeschiedenheit gelebt hatte, fragten sie ihn: »Wie gehts dir?«

»Mi sto ben. Es geht mir gut.«

Wie hatte er es nur fertiggebracht, mit seinen Tieren dort oben zu leben? Nie war er erkältet, nie taten ihm die Knochen weh. Niemand wusste wie, aber ihm war es gelungen.

Wenn im Bach die Forellen sprangen, rissen sich die Knaben darum, sie zu fangen. Aber wer fing die schönsten, mit einem Haken an einem Faden und einem Ast als Angelrute? Der Mago! Und wer fand Pilze, wenn alle anderen mit leerem Korb zurückkehrten? Der Mago! Wer konnte Hasen, Rebhühner und Fasane mit einfachen, aber schlauen Fallen fangen? Natürlich der Mago!

Er lebte allein mit seinen Tieren, ob glücklich oder unglücklich, das weiß man nicht. Vielleicht hätte er den Sinn des Wortes Glück gar nicht verstanden. Er wusste, dass er zufrieden war, wenn etwas gut ging, und traurig oder wütend, wenn etwas schlecht ging, und damit basta. Bis 1938 hatte er im Dorf gelebt. Zwei Jahre zuvor war seine Frau gestorben. Dann, 1938, hatte auch seine jüngste Tochter geheiratet. Da hatte er beschlossen, sein Haus in Sambughetto zu schließen und fortan hier oben zu leben. Al Mago hieß er aber schon seit vielen Jahren.

Wenn jemand im Dorf starke Halsschmerzen hatte und nicht zum Arzt ins Tal hinunter wollte, wandte er sich an den Mago. Er verschaffte ihm eine Mischung aus Veilchen-, Lindenblüten- und Holunderblättern, um daraus einen lindernden und heilsamen Umschlag zu machen. Wenn jemand an zu hohem Blutdruck oder an Schlagfluss litt, war der Mago zur Stelle und verabreichte ihm einen wirksamen Aufguss, auch hier eine Mischung aus sechs oder sieben Kräutern und Gewächsen: Weißdorn, Fenchelsamen, Kamille, Erdrauchblätter und anderes mehr. Der Mago wusste Rat für vielerlei Leiden, und er war auch ein Fachmann für die Tiere. Er selber brauchte nie einen Tierarzt, vielmehr wurde er oft von andern Viehzüchtern zurate gezogen. Für all das verlangte der Mago keine andere Gegenleistung als die Freundschaft seiner Dorfgenossen, und diese Freundschaft war ihm sicher, immer und überall. Wenn es das Wetter zuließ, stieg er am Samstag ins Dorf hinunter, um seine Einkäufe zu machen, um seine Erzeugnisse zu verkaufen und schließlich auch, um ein Glas zu trinken. Aber aus einem Glas wurden schnell viele, weil jeder den Mago zu einem Glas einladen wollte.

Wie gesagt schaute der Mago an jenem Morgen zur Bergflanke und beobachtete seine Ziegen. Doch was er entdeckte, jagte ihm einen Schrecken ein. Auf dem Weg, der von der Alp Cipollina herunterführt, ging eine lange Reihe von Männern. Es waren viele, dreißig, vielleicht vierzig. Sie waren bewaffnet. Er sah ihre umgehängten Gewehre, einige trugen auch schwerere Waffen. Die Männer bewegten sich direkt auf seine Alp zu.

Sein erster Gedanke war zu fliehen, aber dann blieb er stehen, um die Männer besser beobachten zu können. Sie kamen ganz langsam den Berg herunter. Ihre Schritte waren müde. Außer den Waffen trugen sie große Rucksäcke und zusammengerollte Decken. Sie hatten keine Uniformen, auch wenn einige militärische Kleidungsstücke trugen. Jeder war auf seine Art angezogen, jeder trug seine Waffe so, wie er wollte: Kolben nach oben, Kolben nach unten oder das Gewehr quer über den Rucksack gebunden.

Das sind keine Soldaten, dachte der Mago.

Das sind keine Deutschen und keine Faschisten.

Es sind Partisanen!

Diese Feststellung verschaffte ihm eine gewisse Erleichterung, aber sie beruhigte ihn nicht ganz. Die Gedanken jagten durch seinen Kopf.

Schießen die auf mich? Nein, die werden nicht auf mich schießen.

Zünden die mir die Hütte an? Nein, die verbrennen keine Hütten.

Werden sie mich bestehlen? Ja, sie werden mir die Butter, den Käse und vielleicht auch einige Stück Vieh wegnehmen.

Er erwog einen Augenblick, Käse und Butter zu verstecken, ließ diesen Gedanken aber sofort wieder fallen.

Vieles würden sie ja trotzdem finden.

Er beschloss also, den Lauf der Dinge abzuwarten. Er konnte nichts anderes tun.

Die Männer kamen langsam näher. Es vergingen rund zwanzig Minuten, bis sie die Alp erreichten. Als sie bis auf etwa fünfzig Meter an die Hütten herangekommen waren, hob der Mann, der an der Spitze der Kolonne ging, seine offene rechte Hand zum Gruß. Die Männer näherten sich ohne Hast, mit umgehängter Waffe. Sie kamen nicht bis zu den Hütten, sondern setzten ihr Gepäck auf der Wiese ab und warfen sich erschöpft auf die feuchte Erde.

Nur der Mann, der die Kolonne anführte, trat vor, grüßte nochmals und fragte den Mago: »Ist das hier die Alp Collepiano?«

»Ja.«

»Gut, für heute reichts. Wir bleiben hier.«

Der Mago musterte sie jetzt aus der Nähe. Ihre ausgelaugten Schuhe deuteten darauf hin, dass sie ziemlich weit durch den Schnee gestapft waren; ihre angespannten Gesichter, dass sie sehr müde waren; die langen Bartstoppeln und die schmutzige Kleidung, dass sie seit mehreren Tagen unterwegs waren.

Inzwischen waren alle angekommen. Der Hinterste aus der Kolonne kam nun ebenfalls auf den Mago zu. Auch er schien ein Offizier zu sein. Sie trugen zwar keine Abzeichen, aber der Mago bemerkte, dass an den Gürteln der beiden eine Pistole im Halfter hing und eine Kartentasche.

»Woher kommt ihr?«, fragte der Mago.

»Aus der Hölle«, antwortete der zuletzt Angekommene und versuchte zu lächeln.

Dann erklärte er: »Wir sind Partisanen. Wissen Sie, was Partisanen sind?«

»Ja, das weiß ich.«

»Wir kommen aus dem Sesiatal; die haben uns dort fünf Tage lang gejagt. Dort oben, im Schnee …«, und er deutete auf die Berge in Richtung La Mazza.

»Wer ›die‹?«

»Wer? Die Deutschen natürlich!«

Die Deutschen. Seine Gedanken flogen zurück in seine Jugend, zum andern Krieg, zu den vielen Monaten, die er in den Schützengräben in Venezien verbracht hatte.

»Natürlich, die Deutschen. Semper lur. Immer sie.«

Diese Sache mit den Deutschen ging auch ihn, den Mago, etwas an. Plötzlich kamen ihm diese Männer nicht mehr fremd vor.

»Seid ihr über den Sattel gekommen?«, fragte er.

»Ja, von Colle di Campo, hinunter nach Sasso Bric, dann nach Cipollina. Und jetzt sind wir hier …«

»… wo es, dem Himmel sei Dank, keinen Schnee mehr gibt!«, sagte der Erste, hörbar erleichtert, endlich auf trockenem Boden zu sein.

»Ich heiße Emilio und bin der Kommandant dieser Partisanen. Er hier ist Simon, der politische Kommissar. Und Sie, wie heißen Sie?«

»Mi son Piana Gerolamo«, war die Antwort im Dialekt, »ma mi ciaman al Mago, aber man nennt mich den Mago.«

Den Mago? Simon betrachtete diesen Bergbewohner, der aussah wie viele andere auch: klein, untersetzt, grau meliertes Haar, das Gesicht von Falten durchzogen und von Sonne und Kälte gegerbt. Ein Mann von unbestimmtem Alter.

Vielleicht ist er fünfzig, vielleicht auch jünger, dachte Simon. Aber warum nur nennt man ihn den Mago?

»Gut«, sagte er, »wenn Sie der Mago sind, können Sie uns vielleicht helfen.«

Er öffnete die Tasche, die an seinem Gürtel hing, und entnahm ihr einen großen rötlichen 500-Lire-Schein. »Wir möchten Sie fragen, ob Sie in der Lage sind, diese Banknote in eine Mahlzeit für achtunddreißig Personen zu verwandeln, die seit vorgestern nichts gegessen haben.«

Der Mago, der das Wort Banknote noch nie gehört hatte, verstand die Frage trotzdem. Die Tatsache, dass diese Leute kaufen und nicht stehlen wollten, beruhigte ihn. Er schämte sich sogar ein wenig für seine Befürchtungen und wollte ihnen einen anständigen Preis machen.

»Eine Portion Käse kostet 120 Lire …«

»Wir nehmen zwei«, unterbrach ihn Emilio.

»Für den Maisgrieß 100 Lire. Das macht 340 Lire.«

»Der Rest ist für Ihre Mühe, vielen Dank!« Simon drückte ihm den Geldschein in die Hand.

Ein paar junge Männer halfen dem Alten, das Feuer wieder anzufachen und die Polenta zu rühren. Als alles bereit war, sah der Mago, dass sich die jungen Leute ruhig in eine Reihe stellten, ganz ohne Gerangel, trotz ihres Hungers. Und dann bemerkte er mit großem Erstaunen, dass sich die beiden Offiziere am Ende der Schlange eingereiht hatten.

Simon kam als Letzter an die Reihe. Für seine zwei Kellen Polenta reichte es erst, nachdem der Mago den Boden und die Wände des Kupferkessels gründlich ausgekratzt hatte. Als Simon sein Geschirr in Empfang nahm, bemerkte er, dass seine Hände ein wenig zitterten.

Das kommt vom Hunger, dachte er.

Zum Essen setzte er sich an die Wand einer Hütte. Die Sonne und das Essen wärmten ihn, das half sofort. Das Zittern verschwand, seine Kräfte kehrten zurück und mit den Kräften auch die Fähigkeit, klare Gedanken zu fassen. Er begann, über den Hunger nachzudenken.

Zuerst ist es Appetit, eine große Lust zu essen. Dann kommen die Magenkrämpfe. Die kann man zu besänftigen versuchen, indem man Wasser oder Schnee schluckt. Aber schließlich stellt sich die körperliche Schwäche ein. Gehen wird zu einer beinahe unerträglichen Anstrengung, die Bewegungen werden langsamer, fast plump. Und auch der Verstand vermindert sein Leistungsvermögen. Simon versuchte, das richtige Wort für diesen Zustand zu finden. Engourdissement, dachte er auf Französisch. Es gelang ihm nicht, den entsprechenden italienischen Ausdruck zu finden. Doch dann kam er ihm in den Sinn: intorpidimento, Betäubung. Ja, dachte er, ein Hungriger hat einen betäubten Verstand und ist leicht zu beherrschen.

Seine Gedanken wandten sich dem großen Hunger in Europa zu. Er dachte an die Hungersnot in Paris und an die rutabàgà, jene verdammten Futterrüben, die die einzige Nahrung waren, die sich noch auftreiben ließ. Er fragte sich, ob diese schreckliche Not eine schicksalhafte Folge des Krieges war. Oder ob vielleicht eine teuflische Absicht der Faschisten dahintersteckte.

Aber nein, sagte er sich, nicht alle leiden Hunger. Auch in Kriegszeiten hungern nur die Armen.

An die Steinmauer gelehnt, empfand Simon die Märzsonne als eine wahre Wohltat. Auch wir sind privilegiert, dachte er weiter. Wir haben Waffen und können uns mit Gewalt Nahrung verschaffen. Die Armen können das nicht. Die Armen leiden nur, sonst nichts.

Ohne es zu merken, fügte er laut hinzu: »Aber wenn wir nicht sofort etwas unternehmen, sind wir am Arsch.«

Mit einem Sprung stand er auf, um Emilio zu suchen.

Emilio hatte auf der Wiese eine Decke ausgerollt und einige militärische Karten darauf ausgebreitet. Er versuchte sich, mithilfe zweier Partisanen, die das Tal kannten, ein Bild von der Lage zu machen.

Sie sprachen alle im Dialekt. Emilio stellte seine Fragen im Dialekt von Gallarate, der fast mailändisch klingt, während die beiden anderen die Mundart des Cusio sprachen, die nicht richtig piemontesisch, aber auch nicht lombardisch ist. Trotzdem verstanden sich die drei aufs Beste. Simon dagegen hatte Mühe, die Dialekte zu verstehen. Er blieb abseits und zündete sich eine der wenigen Zigaretten an, die ihm geblieben waren. Schließlich wurde es ihm zu blöd, den drei anderen zuzuschauen, wie sie die geografische Lage des Tals erörterten. Er blickte um sich und suchte nach Toni und Moretto. Toni sah er am Brunnen sein Essgeschirr spülen.

»Toni, komm nachher mit Moretto zu mir!«

»Va ben, va ben. In Ordnung!«

Als alter Gebirgsjäger – wobei »alt« nur so eine Redensart ist, er wurde 1920 geboren – war Toni eine Persönlichkeit innerhalb der Gruppe. Heimgekehrt von den Feldzügen in Frankreich und Jugoslawien, galt er als einer, der sich auskannte und durchzuschlagen wusste. Einer wie er, mit vier Jahren Kriegserfahrung auf dem Buckel, hätte auch Vorgesetzter sein können. Aber Toni wollte das nicht. Denen, die ihm militärische Ränge anboten, lachte er ins Gesicht. Er war ein Rebell und er vergaß nie, es zu betonen.

Mit den Vorgesetzten sprach Toni nur in seinem lombardisch-venezianischen Dialekt. Diese Mischung kam daher, dass er zwar in Vicenza geboren war, dann aber während Jahren in Intra am Lago Maggiore gelebt hatte. Nicht dass Toni nicht Italienisch gekonnt hätte, er wollte einfach seine Verschiedenheit unterstreichen. Für ihn war die Mundart eine Sprache des Protests, das Italienische die Sprache der Machthaber und ihrer Arschlecker. Nur mit den Frauen, die er verführen wollte, also mit fast allen, redete er italienisch.

»Toni, warum sprichst du mit den Frauen italienisch und mit mir nicht?«, hatte ihn Simon einmal gefragt.

»Perché e done me piasen e te no! Weil mir die Frauen gefallen und du nicht!«

Moretto dagegen war wirklich ein Alter, das heißt mindestens fünfundvierzig. Er war ein Arbeiter aus Sesto Calende und hier heraufgekommen, weil er sich zu Hause als Antifaschist gefährdet fühlte. Dank seines Alters konnte er sich in Dörfern und kleinen Städten ungestört bewegen, ohne von der erstbesten schwarzen Patrouille angehalten zu werden, wie es einem jungen Burschen hätte passieren können. Deshalb und weil er ein sehr verantwortungsbewusster Mensch war, war er der Verwalter der Gruppe, zuständig für die Beschaffung und die Verteilung des Nachschubs.

Die drei suchten den Mago. Sie sprachen ausführlich mit ihm und vereinbarten alles für das Abendessen und den Nachschub für die folgenden Tage. Moretto hatte eine lange Liste erstellt mit den Sachen, die sie für eine Woche brauchten. Sie würden noch am gleichen Abend hinuntersteigen, er, Toni und der Mago. Sie würden an die richtigen Türen klopfen und das Nötige einkaufen.

»Und ihr bezahlt immer?«, wollte der Mago wissen.

»Wir bezahlen immer«, bestätigte Simon und fügte hinzu: »Morgen schicken wir einen Trupp nach Sambughetto, um die Waren abzuholen.«

Der Mago dachte einen Moment nach, fuhr sich mit der rechten Hand über den Nacken und schaute zu Boden.

»Ihr braucht niemanden zu schicken. Die Mataline werden das besorgen.«

»Die Mataline?«

»I Tusan«, übersetzte Toni ironisch.

Mehr als seinen Worten entnahm Simon dem Gesichtsausdruck von Toni, dass Frauen den Transport besorgen würden. Er sagte: »Jemand muss ihnen entgegengehen und ihnen helfen.«

»Aber sicher!«, gab Toni in perfektem Italienisch zurück.

Das Wetter schlug um. Aus dicken Wolken begann es leicht zu regnen.

Der Mago stieg auf eine kleine Anhöhe, um seine Tiere zu rufen.

»Tà, tà. Tà, tà. Bèle. Kommt, meine Schönen!«

Die Ziegen hatten den Wetterwechsel schon bemerkt und sich langsam auf den Weg nach unten gemacht. Jetzt begannen sie zu rennen und trafen unten, am Rand der Wiese, auf die Schafe, die sie zu erwarten schienen. Sie überholten sie, und tatsächlich schlossen sich die Schafe ihnen an. So kamen alle, Schafe und Ziegen, mit einem einzigen großen Geläute zurück.

Die Kühe standen, wie man weiß, im März noch im Stall.

»Heute Nacht gibts Schnee«, sagte der Mago, während er die Gehege schloss.

»Noch mehr Schnee?« Emilio war beunruhigt.

»Ja, er kommt, aber nach zwei Tagen Sonne ist alles wieder weg.« Das Abendessen wurde um sechs Uhr verteilt. Heiße Milch und lauwarme Polenta.

»Das Gegenteil von Polenta mit Milch«, bemerkte Baffo.

»Was willst du damit sagen?«, fragte Simon.

»Polenta mit Milch, das ist frisch gemolkene, noch lauwarme Milch und ganz heiße, frisch gekochte Polenta.«

Baffo war ebenfalls ein »Alter« in der Gruppe. Auch er war ein Gebirgsjäger, heimgekehrt aus vielen Kämpfen, und hatte große militärische Erfahrung. Er war der Anführer des Haupttrupps mit dem leichten Maschinengewehr. In einigen Dingen war er wie Toni, in anderen sehr verschieden. Wie Toni konnte er Macht schlecht ertragen, allerdings nur die der anderen. Seine eigene Befehlsposition in der Gruppe verschmähte er keineswegs. Er opponierte nie offen, versuchte jedoch immer, sein Spiel zu machen. Hart, zäh und immer wachsam, war er eine der tragenden Säulen der Gruppe. Er gefiel Emilio sehr gut, Simon etwas weniger.

Viele der Männer hatten sich, müde wie sie waren, bereits in den beiden Heuschobern für die Nacht eingerichtet.

Baffo war für den ersten Wachtrupp verantwortlich und musste bis Mitternacht auf den Beinen bleiben. Er versuchte, mit den beiden Kommandanten ins Gespräch zu kommen, weil er hoffte, dass sie ihm noch einige Stunden Gesellschaft leisten würden.

»Ein guter Mann, dieser Mago, er hilft uns wirklich.«

»Ja, er ist sehr anständig, geradezu freundlich.«

»Wer weiß, warum er das macht?«

Baffo wollte das Interesse der beiden wecken, denn sie waren immer darauf erpicht, wenn auch gelegentlich aus verschiedenen Blickwinkeln, die Seelen der Leute, die sie um sich hatten, zu erforschen.

Sie saßen beim Feuer, in das aus Spargründen nur hin und wieder kleine Holzstücke nachgelegt wurden. Im hinteren Teil der Hütte versuchten zwei Burschen, die sich der Lampe bemächtigt hatten, einen alten Schuh, der einen großen Riss hatte, zu flicken. Die anderen beleuchtete nur das Feuer. Emilio stocherte mit einem Zweig in der Glut. Simon, der keine Zigaretten mehr hatte, kaute auf einem Stück Holz herum. Baffo bemerkte es und bot ihm eine Milit an.

»Er macht es, weil er ein Patriot ist, glaube ich«, begann Emilio. Aber auch er wusste, dass diese Antwort die naheliegendste und deshalb auch die oberflächlichste war. Er fügte sofort hinzu: »Und weil wir ihm das, was er uns gibt, bezahlen.«

»Für gewisse Dienste bezahlen wir ihn aber nicht, zum Beispiel dafür, dass er Leute sucht, die uns den Nachschub liefern«, widersprach Simon.

Es trat für einen Moment Stille ein. Simon sog gierig an seiner von der Vorsehung geschickten Milit. Er betrachtete die rußgeschwärzten Balken der Hütte und den Rauch der Zigarette, der an der Decke ankam. Er nahm seinen Gedanken wieder auf: »Ich glaube, der Alte fühlt sich als Teil des Weltgeschehens, wenn er uns hilft, als Teil der Macht.«

»Welcher Macht?«, fragte Emilio, während er Simon mit einem leicht ironischen Lächeln anblickte.

»Unserer Macht. Wir verfügen über eine schreckliche, eine enorme Macht, die Macht über Leben und Tod. Vergiss nicht: Für alle, die unbewaffnet sind, sind wir Träger dieser Macht.«

»Dann hat er Angst vor uns?«

»Nein, denn wir verhalten uns freundschaftlich und respektieren ihn.«

»Du meinst also, dass sich einer wie der Mago auch auf der Seite der Deutschen und der Faschisten befinden könnte, wenn sie sich ihm gegenüber respektvoll verhalten würden?«

»Aber das passiert nicht. Die Deutschen und die Faschisten halten sich, von seltenen Ausnahmen abgesehen, für etwas Besseres. Sie teilen ihre Macht nicht mit Leuten wie dem Mago, sondern üben sie über sie aus. Mit ihrer Macht wollen sie für sich Privilegien schaffen, und sei es nur das Privileg, andere ihre Überlegenheit spüren zu lassen.«

Emilio, immer noch mit jenem sanften, ironischen Lächeln, das ihm eigen war, kommentierte: »Macht unter Gleichgestellten? Ich glaube wirklich, dass das nur ein Traum von dir ist.«

Die drei schwiegen einen Augenblick, um nachzudenken, dann fragte Emilio Simon: »Für wie viele Tage reicht das Geld noch?«

»Für acht oder zehn.«

»Wir werden uns bald neues beschaffen müssen.«

»Ja, wir müssen den Doktor besuchen.«

Der Doktor war die einzige Adresse im Stronatal, die sie bei sich hatten. Um neue Mittel aufzutreiben, waren sie darauf angewiesen, mithilfe des Doktors Kontakt nach Omegna aufzunehmen. Sie waren vom Oberkommando abgeschnitten und mussten sich völlig autonom organisieren.

»Welcher Doktor?«, fragte Baffo, neugierig geworden.

»Der Arzt unten im Tal«, erklärte ihm Simon.

»Es gibt zwei Ärzte in diesem Tal.«

»Woher willst du das wissen?«

»Ich habe ein wenig mit dem Mago gesprochen. Er sagte mir, dass zwei Ärzte und ein Tierarzt im Tal wohnen. Der Bezirksarzt und der Tierarzt haben ihre Praxis in Strona. Und in Forno, ganz hinten im Tal, ist vor zwei Wochen ein junger Arzt angekommen. Er sagt, er sei aus Mailand geflohen.«

Simon warf das Holzstückchen ins Feuer, auf dem er wieder herumkaute, seitdem er die Milit fertig geraucht hatte. Die Burschen in der andern Hüttenecke hatten ihren Schuh fertig genäht. Sie kamen ans Feuer und brachten die Karbidlampe zurück.

»Unser Arzt ist der aus Strona«, sagte Simon. »Es ist der Bezirksarzt Dottor Terazzi.«

Und nach kurzem Nachdenken fügte er hinzu: »Und der aus Forno ist ein Lügner.«

»Warum?«, fragte Baffo.

»Weil ein Arzt nicht wegen der Bombardierungen aus Mailand flüchtet!«

»Das ist wahr«, warf Emilio ein. »Simon hat recht. Die Ärzte fliehen nicht vor den Bombenangriffen. Der ist kein Arzt. Und wenn er doch ein Arzt ist, dann ist er kein Flüchtling. Aber was geht uns das an?«

»Na«, sagte Baffo, »wenn er ein falscher Arzt ist, kann er auch Schaden anrichten.«

»Und wenn er ein echter Arzt und falscher Flüchtling ist, heißt das, dass er sich versteckt«, folgerte Simon.

Ein Wachposten kam in die Hütte, um sich kurz die Hände zu wärmen. Seine Mütze und seine Jacke waren mit weißen Flocken bedeckt.

»Schneit es?«, fragte Baffo.

»Halb, halb, im Moment. Schnee, mit Regen vermischt. Und es wird noch nasser werden.«

Emilio und Simon traten unter die Tür und schauten hinaus. »Dieser Schnee wird alle Spuren, die unser Marsch hinterlassen hat, auslöschen«, sagte Emilio und zeigte auf die Berge.

»Und auch die Spuren unserer Vergangenheit. Jetzt sind wir allein, Emilio. Kein Oberkommando mehr, keine Befehle, kein Nachschub. Jetzt müssen wir uns zu helfen wissen.«

»Und das Ossolatal erobern.«

Mit diesem Satz, den er absichtlich laut ausgesprochen hatte, rief Emilio allgemeines Gelächter hervor. Dann suchte jeder seinen Platz im Heuschober und sie gingen schlafen. Es war ein harter Tag gewesen, dem noch schlimmere vorausgegangen waren.

Dies ereignete sich am 29. oder 30. März 1944, ganz genau weiß ich es nicht mehr.

Ich weiß nicht, ob es das Grand Hôtel des Iles Borromées oder das Hotel Regina war. Sie sind sehr ähnlich, zwei große Hotels erster Klasse, am Anfang des Jahrhunderts in leicht barockem Stil erbaut. Am Seeufer von Stresa stehen sie etwa hundert Meter voneinander entfernt. Beide sind von einem langen Gitterzaun umgeben, dahinter liegen Park und Garten, dann kommen die Gebäude mit Hunderten von Zimmern. In einem dieser beiden fast gleichen Hotels, die jahrzehntelang die Crème de la Crème der Aristokratie beherbergt hatten, logierten im Frühling 1944 die Deutschen. Offenkundig nicht als Touristen, sondern als Besatzungsmacht. Da ich nicht sicher weiß, welches der beiden Hotels die deutschen Truppen okkupiert hatten, werde ich es einfach »das Hotel« nennen, wenn von ihm die Rede ist.

Nicht dass das Hotel der Sitz des deutschen Oberkommandos in Stresa gewesen wäre, das war in einer nicht weit entfernten Villa eingerichtet worden. Das Hotel war Erholungs- und Ferienort für die Offiziere der Wehrmacht. Es war absolutes militärisches Sperrgebiet und wurde aufs Genaueste kontrolliert und überwacht.

Aber im zweiten Stock des Hotels, in der Ecke, in der man sowohl nach Süden als auch nach Osten Aussicht hatte, waren einige Zimmer für die Gruppe von Rudolf Stollenwerk reserviert, der hier nicht in den Ferien, sondern im Einsatz war, und das ist sehr wichtig für die Ereignisse, die hier erzählt werden.

Im Frühjahr 1944 bewohnte Stollenwerk jene Zimmer des zweiten Stockwerks zusammen mit vier andern Männern. Sie trugen Zivilkleidung, keinerlei Waffen und waren doch unmittelbar und ausschließlich mit dem Krieg beschäftigt.

Stollenwerk war früher Polizeiinspektor in Hamburg gewesen. Als 1939 der Krieg ausbrach, war er um die vierzig. Er wurde eingezogen und leistete seinen Dienst bei der Militärpolizei. Doch 1941, und zwar genau am 21. Juni, während er auf der Straße zwischen Chartres und Paris unterwegs war, explodierte in der Nähe von Versailles unter seinem Wagen eine Mine der »Maquis«, der »Banditen«, wie er sagte.

Es gab einige Tote, er selber verlor ein Bein, oder jedenfalls fast. Kurz, er blieb invalid und hatte ein ewig schmerzendes Bein. Für ihn hätte damit der Krieg zu Ende sein können. Aber er wollte weitermachen und bewarb sich um die Aufnahme in eine Gruppe, die Informationen zur Bekämpfung der Banditen sammelte. Er hatte eine Rechnung zu begleichen.

Aber auch Leute wie Stollenwerk haben die Wechselfälle des Krieges nicht in ihrer Hand, und so finden wir ihn, im Dezember 1943 nach Italien versetzt, zuerst in Mailand und dann in Stresa. Seine Aufgabe ist überall dieselbe: Informationen zusammentragen, seien sie bei den deutschen oder bei den italienischen Kommandos eingelaufen, sie vergleichen, gegeneinander abwägen, sortieren und den operativen Kommandos zusammenhängende Berichte liefern, die ihnen im Kampf gegen die Banditen helfen können. Es ist der Teil des Krieges, der nicht mit Waffen, sondern mit dem Verstand geführt wird.

Und Stollenwerk war kein Dummkopf. Nicht dass er ein As gewesen wäre, aber er war ein alter Spürhund, der sein Metier kannte. Wenn er zwei oder drei verschiedene Informationen kombinierte, war er in der Lage, eine Einschätzung über eine Partisanengruppe abzugeben.

An jenem Morgen des 5. April 1944 las Stollenwerk die gewohnten, unzähligen Nachrichten, um aus ihnen einen zusammenhängenden Rapport herzustellen.

Eine Notiz aus Omegna besagte: »Eine neue Bande ist ins Stronatal gestoßen. Sie dürfte sich zwischen Sambughetto und Fornero befinden, da die Aufständischen vor allem jene zwei Ortschaften aufsuchen. Die Bande kommt offenbar aus dem Sesiatal. Man weiß noch nichts über ihre Zusammensetzung und die Art ihrer Bewaffnung. Ihr Befehlshaber ist ein ehemaliger Oberleutnant, ein Deserteur. Sie haben noch einen zweiten Kommandanten, den sie Kommissar nennen. Es heißt, er sei Franzose.«

Die übliche Verwaltungsarbeit. Er legte die Notiz zu den anderen. Die roten Banditen aus dem Sesiatal verschoben sich nach Osten. Nur der letzte Satz ließ ihn aufhorchen: »Es heißt, er sei Franzose.«

Was macht ein Franzose hier, fragte er sich, und rief: »Stephan, komm mal her!«

Einer seiner Gehilfen erhob sich vom Schreibtisch, der im andern Teil des Zimmers stand.

»Schau nach, woher diese Information kommt, und versuche, etwas mehr darüber in Erfahrung zu bringen.«

Stollenwerk stand auf. Sein Bein schmerzte. Er litt, wenn er lange sitzen blieb. Er näherte sich dem großen Fenster, wie wenn er auf den See blicken wollte. Aber er sah nichts. Seine Gedanken kehrten zu jenem Tag im Juni 1941 zurück. Es war ein Sonntag, sie reisten froh und ruhig. Dann plötzlich die Explosion. Es schien ihm, als sei sein Leben damals zu Ende gegangen.

Der Mago hatte recht behalten. Ein Schneefall Ende März kann niemandem einen Schrecken einjagen.

Die Sonne beschien das Tal, die Wiesen leuchteten hellgrün. Bei genauem Hinsehen zeigten sich aber auch noch andere Farben, kleine Blumen aller Art guckten zwischen den Grashalmen hervor und durchsetzten die Wiesen mit einer Vielfalt von farbigen Flecken. In Collepiano war die Gruppe betriebsam wie ein Ameisenhaufen. Seit ihrer Ankunft waren erst ein paar Tage vergangen, aber sie waren schon völlig verändert.

Simon lehnte an der Hüttenwand neben der Tür und sah dem Treiben der Burschen zu. Rasiert, sauber und in ausgebesserten Kleidern sahen sie geradezu blühend aus.

Während er den geschäftigen Männern zuschaute, kam ihm seltsamerweise das Wort Kriegsmaschine in den Sinn. Dieser Ausdruck war damals sehr gebräuchlich, man hörte ihn in den Nachrichten und fand ihn in den Zeitungen. Es wäre lächerlich gewesen, dieses Wort auf diese Burschen hier anzuwenden.

Nein, dachte er, die hier sind keine Maschine, auch wenn sie Krieg führen. Eine Maschine braucht äußere Eingriffe. Man muss sie nachfüllen, schmieren, reparieren. Das hier ist eher wie ein lebendiger Organismus, der sich selbst versorgt und wiederherstellt.

Der Tag, von dem ich hier rede, mag ein Sonntag oder ein Feiertag gewesen sein. Es könnte sich auch um den Ostersonntag 1944 handeln. (Es ist schwierig, sich nach so langer Zeit genau daran zu erinnern.) Emilio war zusammen mit sechs oder sieben Burschen zur Messe nach Sambughetto hinuntergestiegen. Alle anderen waren mit Aufgaben für die Gruppe oder für sich selbst beschäftigt. Simon suchte weiter nach einem Ausdruck, der mit wenigen Worten das Wesen einer Gruppe erklärte, die Krieg führte, ohne ein Heer zu sein. Sicher nicht Maschine. Die Fähigkeit dieser Burschen, sich durchzuschlagen, hatte nichts Mechanisches. Nach wenigen Tagen waren sie wie von neuem erblüht. Simon kam das Bild einer Pflanze nach einem Gewitter in den Sinn. Sie gedeiht und leuchtet wie nie zuvor. Er dachte an die Tiere, die von ihren Wunden ohne jede Hilfe genesen, an die Bienen, die ausschwärmen und sich in einem neuen Bienenstock wieder organisieren.

Nein, von einer Kriegsmaschine zu sprechen, ist eine Dummheit. Eine Abteilung Partisanen ist etwas Lebendiges, das in Symbiose mit der Gesellschaft lebt.

Auf dem Pfad von Nordwesten kam Emilio mit den Jungen aus der Messe zurück. Sie brachten das frische Brot mit, das die Mädchen aus Sambughetto, die Mataline, am frühen Morgen in der Bäckerei von Strona geholt hatten. Kaum angekommen, verbreiteten die Burschen ihre Neuigkeit: »Die Mataline aus Sambughetto kommen uns heute besuchen.«

Die Nachricht hatte ein großes fröhliches Durcheinander zur Folge. Viele fuhren sich nach dem Mittagessen mit einem Kamm durch die Haare oder warfen schnell einen Blick in ein Stück Spiegelglas. Die Mädchen kamen gegen zwei Uhr nachmittags in Collepiano an. Emilio und Simon hatten sie schon von weitem gesehen, aber je näher sie kamen, desto mehr bewunderten sie sie, nicht nur wegen der Frische dieser jungen Bergmädchen, sondern auch wegen der Pracht ihrer Kleidung.

Sie trugen die traditionelle Tracht ihres Tales: weiße Bluse mit langen Ärmeln, die die Handgelenke umspannten, mit Spitzen und farbiger Stickerei besetzt. Über der Bluse die schwarze Weste, auch diese in vielen Grüntönen reich bestickt. Der schwarze Rock, sehr weit und fein gefältelt, hatte farbige Stickborten. Und schließlich eine kokette Note: Der Rockzipfel war vorn in den Gürtel gesteckt und ließ den ebenfalls gefältelten Unterrock sehen.

Es gab sofort ein großes Gedränge rund um die Mädchen. Die Aufregung schien nicht abnehmen zu wollen.

Und nun ereignete sich etwas, das keinerlei Zusammenhang mit unserer Geschichte hat. Wir wollen es nur erzählen, um die Umgebung, in der sie spielt, besser zu verstehen.

Nach einiger Zeit begann die ganze Aufregung Emilio nervös zu machen, und er sagte zu Simon: »Findest du nicht, dass sie übertreiben? Ich finde es eine Unverschämtheit!«

»Eine Unverschämtheit? Nein, das finde ich nicht. Aber es könnte etwas sein, das unsere gute Beziehung zu den Dorfbewohnern stört. Lass uns den Mago fragen, was er davon hält.«

Und sie suchten nach dem Alten.

Der Mago war verlegen, mit Fremden, noch dazu mit Fremden einer andern Generation, über Dinge zu reden, die man weiß, über die man aber nicht spricht.

Er warf einen Blick auf das Gedränge um die Mataline, kratzte sich im Nacken, sah zu Boden und antwortete kurz angebunden: »Wenn ihnen einer der Burschen gefällt, werden sie es ihm zu verstehen geben. Sonst werden sie ins Dorf zurückkehren, und dann könnt ihr sie den ganzen Weg entlang miteinander kichern hören.«

Diese Antwort verblüffte Emilio. In seiner Gegend waren die Alten viel eifersüchtiger. Er wollte mehr erfahren: »Sagen Sie, Gerolamo, wenn sich, sagen wir, ein wenig engere Beziehungen ergeben sollten, würde dann Unzufriedenheit im Dorf aufkommen?«

Der Alte war nun vollends in Verlegenheit. Von solchen Dingen sprach man nicht. Diese Dinge wusste man, verflixt noch mal. Man weiß sie, weil man sie weiß. Von klein auf geben einem Tausende von Andeutungen zu verstehen, was gut ist und was böse ist. Er musste eine Weile nachdenken, um Worte zu finden, die richtig waren und nicht ungehörig klangen. Schließlich erklärte er: »Jeder weiß, dass Stroh brennt, wenn man es zum Feuer legt. Das Feuer weiß es, das Stroh weiß es, und auch die Besitzer des Feuers und die Besitzer des Strohs wissen es. Und trotzdem …, das Stroh fängt immer Feuer.«

Und um anzudeuten, dass er schon zu viel gesagt hatte, ging er in Richtung Stall. An der Tür drehte er sich um und blickte die beiden an. Er sah, dass sie über den Scharfsinn seiner Worte lächelten, nahm all seinen Mut zusammen und fügte hinzu: »Das Stroh, das nicht brennt, verfault.«

Emilio war überrascht. »Diese Leute sind anders als wir«, murmelte er.

Simon wagte eine Erklärung: »Es sind Kelten. Die keltische Kultur hat sich über die Jahrhunderte verloren. Zweitausend Jahre Geschichte sind vergangen, aber ein Bodensatz ist geblieben. Denk daran, wie abgeschieden die Leute hier leben.«

Einmal mehr hatte der Mago recht behalten. Vor dem Abend gingen die Mädchen weg, und man konnte ihr Lachen den ganzen Weg lang hören. Bevor sie gingen, hatte Simon an ihren Füßen eine Art Schuhe bemerkt, die wie Socken aus Wolle gestrickt waren, aber darüber hinaus reich mit Borten und verschiedenen Mustern bestickt. Und als Sohle waren zwei Lagen Filz mit starker Schnur daran genäht.

»Wie heißen diese Schuhe?«, hatte er gefragt.

»Wir nennen sie pule.«

Und da gingen sie nun, leicht wie Gazellen, auf ihren pule. Simon folgte ihnen eine Weile mit dem Blick, dann schaute er ins Tal und schließlich zum Monte Massone hinauf, der noch völlig schneebedeckt war. Das Ossolatal, dachte er, bald werden wir im Ossolatal sein.

»In ein paar Tagen machen wir das erste Mal Quartier. Wir können auf der Alp Pero bleiben und dort warten, bis die Sonne die Schneeverhältnisse ein wenig verbessert hat. Dann überschreiten wir den Sattel und sind auf der andern Seite, im Ossolatal.«

Emilio erläuterte Simon und den Gruppenführern seinen Plan. »Zuerst müssen wir die Geldbeschaffung regeln«, erinnerte Simon.

»Natürlich. Heute Abend treffen wir den Ingenieur Canelli. Hoffentlich läuft alles gut.«

»Und wenn es nicht gut läuft?«, fragte Tensi, einer der Gruppenführer.

»Dann müssen wir uns in Omegna auf der Bank versorgen, und die Marschtabelle verschiebt sich.«

»Ziemlich riskant«, kommentierte Tensi.

Tatsächlich konnte die Verabredung am Abend auf viele Dinge einen entscheidenden Einfluss haben. Aber an jenem Tag, es war noch immer Anfang April, geschah noch etwas anderes. Gegen Mittag meldete eine Wache, die den Weg nach Sambughetto kontrollierte: »Da ist ein Mann unterwegs. Keiner von uns, er scheint unbewaffnet zu sein.«

Zwei Partisanen wurden dem Unbekannten entgegengeschickt.

»Halt! Wo willst du hin? Was suchst du?«

»Ich bin Arzt und will mit eurem Kommandanten sprechen.«

Als sie das Wort Arzt hörten, duzten ihn die Burschen nicht mehr.

»Sind Sie bewaffnet?«

Der andere lächelte: »Nein, noch nicht.«

Sie begleiteten ihn das letzte Stück Weg, einer vor ihm, der andere hinter ihm.

Simon beobachtete ihn, als er am Rand der Wiese in Sichtweite kam. Er war älter als Simon, so um die dreißig. Dunkles Haar, braun gebranntes Gesicht, schwarze Augen. Er trug eine helle Windjacke und beige Samthosen, über die er bis unter die Knie seine roten Socken hochgezogen hatte. Auch seine Schuhe mit stark profilierter Gummisohle sahen noch aus wie neu.

»Das ist sicher kein armer Schlucker«, dachte Simon.

Vor den Kommandanten angelangt, stellte sich der Mann vor: »Ich heiße Michele.« Ein wenig verlegen schaute er auf Emilio und Simon, die sich ebenfalls vorstellten.

»Ich habe auch einen richtigen Namen, aber den sage ich erst, wenn ihr mich angehört habt.«

»Gehen wir in die Hütte? Nein, da wird gekocht. Wir gehen besser auf die Wiese, hinter dem Brunnen.«

Simon zeigte dem Neuangekommenen den Weg und ging voraus. Am Brunnen drehte er den Wasserhahn zu. Gewöhnlich ließ man um diese Jahreszeit das Wasser immer laufen. Nur im Sommer, und auch nur, wenn das Wasser knapp wurde, schloss man mit dem Hahn den Wasserlauf. Simon hatte einige Mühe, den Griff zu drehen, aber schließlich gelang es ihm.

Die drei begannen ihre Unterhaltung im Stehen und lehnten sich dabei an den Brunnenrand.

»Sind Sie der Arzt von Forno?«, fragte Simon.

Der Mann lächelte. »Wie ich sehe, seid ihr gut informiert. Und ich dachte, ich sei hier inkognito. Ja, seit einigen Wochen, und zufälligerweise bin ich der Arzt in Forno.«

Er erzählte seine Geschichte. Er war Stabsarzt beim Heer gewesen. Der 8. September hatte ihn im Militärspital von Novara überrascht. Er floh, wie viele andere auch. Weil er aus Mailand war, fiel ihm die Flucht nicht schwer. Aber dann musste er sich verstecken, weil man ihn suchte. Mithilfe des CLN gelang es ihm im Februar, mit dem Partisanenkommando im Sesiatal in Verbindung zu treten. Es wurde beschlossen, dass er über Forno und Campello nach Rimella reisen sollte. In Forno angekommen, hatte er von der Säuberungsaktion im Sesiatal erfahren. Also musste er hier bleiben.

»Ich beschloss zu warten. Ich musste mich verstecken und ein wenig von den Leuten aus dem Dorf beschützt werden. Indem ich fast unentgeltlich als Arzt für sie arbeitete, habe ich mir Freunde gemacht.«

Der Mann blickte mal auf den einen, mal auf den andern seiner Gesprächspartner. Er wusste, dass er in diesem Moment für sie nur ein Verdächtiger war und ihr Vertrauen gewinnen musste. »Nach der Säuberungsaktion sind die Partisanen nicht mehr nach Rimella zurückgekehrt. Ich saß hier in den Bergen fest, ohne zu wissen, wie ich sie hätte erreichen können. Dann habe ich erfahren, dass ihr hier seid.«

»Wie haben Sie es erfahren und von wem?«

»Von einer Frau in Strona, die Verwandte in Forno hat. Ich habe dann auch von andern Leuten die gleiche Auskunft erhalten. Viele wissen, dass ihr im Tal seid.«

Die beiden Kommandanten wechselten einen Blick.

»Hat man Ihnen gesagt, dass wir in Collepiano sind?«

»Nein, in Sambughetto. Ich bin heute Morgen in Sambughetto angekommen. Da ich hier aber niemanden kenne, konnte ich nichts erfahren. Schließlich habe ich drei Partisanen gesehen, die hier heraufstiegen, und beschlossen, ihnen nach einer Weile zu folgen.«

Das Verhör dauerte noch etwa zehn Minuten. Der Mann erzählte, dass er mit dem Heer in Savoyen und im Aostatal gewesen sei, und machte genaue Angaben über seine militärische Karriere.

»Weswegen wurden Sie in Mailand gesucht?«, fragte Simon.

»Wegen Desertion. Aber vor allem …«, und hier zögerte er ein wenig, »… aus Rassegründen.«

»Gut«, schloss Simon, »jetzt wissen wir alles. Ich sehe, die Burschen besammeln sich. Das Essen ist sicher schon fertig. Gehen wir essen und reden nachher von der Zukunft.«

Er machte zwei Schritte in Richtung Hütte, drehte sich dann aber um. »Waschen wir uns die Hände.« Er forderte Michele auf, zum Brunnen vorauszugehen, und sagte dann ein paar Worte auf Französisch zu ihm.

Michele verstand, dass Simon seine Angaben über den Militärdienst in Savoyen prüfen wollte, und antwortete in einem ziemlich korrekten Französisch, während er versuchte, den Wasserhahn zu öffnen, der überaus fest zugedreht war.

Sie redeten weiter, und Michele gelang es schließlich, den Hahn mit der rechten Hand aufzudrehen. Nun streckte er aber nicht, wie das die meisten getan hätten, sofort die andere Hand unter den Wasserstrahl. Er machte zuerst die Hand nass, mit der er den Hahn geöffnet hatte, dann die linke, und zuletzt rieb er beide Hände unter dem Wasserstrahl. Simon wusch sich die Hände als Letzter, und als sie weggingen, ließen sie das Wasser wieder laufen.

»Michele, auch wenn du Arzt bist, müssen wir dich duzen«, sagte er lächelnd, als sie in die Hütte traten.

»Du vertraust mir also? Weil ich französisch spreche?«

»Nein, französisch sprechen viele. Ich vertraue dir und damit basta.«

Emilio mischte sich ein: »Sag uns doch mal, was du hier bei uns anfangen willst.«

Michele schwieg eine Weile und sagte dann: »Am liebsten möchte ich mich als Arzt betätigen, wenn das von Nutzen sein kann.«

»Gewiss«, antwortete Emilio, »einen Arzt können wir brauchen.«

Der Kessel wurde vom Feuer genommen. Auch Michele bemerkte, dass keinerlei Gedränge entstand und dass die Kommandanten zuhinterst in der Reihe standen und als Letzte zu essen bekamen.

Später wusch er sein Essgeschirr, wie er es alle anderen tun sah, verabschiedete sich und ging nach Forno zurück. Zwei Tage später würde er zurück sein auf der Alp, um sich endgültig der Gruppe anzuschließen.

Es war noch hell, als sie von Sambughetto hinunterstiegen. Dottor Terazzi hatte sich mit ihnen in Chesio verabredet, in der Villa des Ingenieurs Canelli, eines Unternehmers aus Omegna. Sie würden dort in der Dunkelheit ankommen, geschützt vor der Neugier der Leute, doch vorher war noch ein Stück Weg bei Tageslicht zurückzulegen.

Emilio und Simon waren mit einer kleinen Gruppe unterwegs, die die Villa von außen überwachen sollte, sechs Mann, mit Toni sieben.

Simon sah finster aus. Er marschierte schweigend, schien abwesend. Über verschiedene Abkürzungen gelangten sie, früher als erwartet, nach Chesio. Sie hielten außerhalb des Dorfs an und warteten ab. Emilio, dem Simons Gesichtsausdruck aufgefallen war, fragte seinen Freund: »Was hast du? Du siehst aus wie einer, der zum Zahnarzt geht.«

»Genau, und ich kanns kaum erwarten, dass der Zahn gezogen wird.«

»Ist es dir so zuwider, Geld eintreiben zu müssen?«, fragte Emilio weiter.

Simon antwortete nicht sofort. »Ich fühle mich wie ein Vegetarier in einer Metzgerei, völlig fehl am Platz.«

Emilio lächelte über den Vergleich und fragte, neugierig geworden: »Was haben dir die Reichen denn getan?«

»Mir gar nichts. Ich kenne sogar einige, die ich sehr nett finde. Aber Reichtum stinkt. Er stinkt nach Korruption.«

Diese Behauptung gefiel Emilio nicht. Er wusste nicht, warum, aber sie passte ihm nicht. Er suchte eine Weile nach Worten, um Simon zu widersprechen, und sagte dann: »Reichtum kann auch für gute Zwecke verwendet werden.«

Simon hätte seinem Freund gern zugestimmt, aber er konnte seinen Gedanken nicht teilen. Wenn der Reichtum für gute Zwecke verwendet wird, dachte er, dann vervielfacht er sich nicht mehr, sondern versiegt. Nein, die Reichen sind reich, weil sie ihr Leben damit verbringen, ihren Gewinn zu vergrößern. Das ist ein Teufelskreis, der korrupt und sinnlos ist.

Er sagte: »Die Reichen haben den Faschismus und den Nationalsozialismus gewollt. Sie nannten das Ordnung. Vergiss das nie.«

Emilio setzte sein kleines ironisches Lächeln auf, wie immer, wenn er glaubte, Simon auf frischer Tat ertappt zu haben.

»Nur die Reichen, und die andern nicht?«, fragte er.

»Nicht nur sie, aber wenn sie von ihnen nicht unterstützt worden wären, hätten die Schwarzhemden die Macht nie ergreifen können.«

Es war Zeit zu gehen. Toni hatte die Villa ausfindig gemacht, die Männer bezogen ihre Posten, jeder in einem andern Versteck. Emilio und Simon klopften an die Tür der Villa Canelli.

Es war eine Art Empfang für sie vorbereitet worden. In der Villa konnte man einen Moment lang vergessen, dass ringsherum Krieg herrschte. Im Salon befanden sich etwa zehn Personen, darunter vier Frauen. Allerdings trug niemand Abendgarderobe, der Kaffee aus der Schweiz war nicht vom Besten, und man konnte nur unter vier alkoholischen Getränken auswählen. In der Luft hing der süßliche Geruch von deutschen und Schweizer Zigaretten, der sich später mit Simons beißendem Tabak vermischte.

Die Geldfrage wurde erst später erörtert, man verbrachte zuerst eine gute Stunde mit Konversation. Versammelt waren der Ingenieur Canelli und seine junge Frau Elisa; natürlich Dottor Terazzi, der dieses Treffen arrangiert hatte, mit seiner Frau; der Verwaltungsdirektor der Firma Canelli mit seiner betagten Gattin; der Advokat Marchini aus Omegna, der erklärte, vom CLN zu sein, ebenfalls mit seiner Frau; und schließlich ein Chauffeur, der auch die Gäste bediente.

Emilio hatte sich ein kurzes, fast geheimes Treffen vorgestellt und fand sich nun mitten in einem Empfang wieder.

Er war beunruhigt und flüsterte Simon zu: »Die sind verrückt! Wissen sie nicht, dass sie das Erschießungskommando riskieren?« Simon gab die Frage an die Anwesenden weiter: »Meine Damen und Herren, wissen Sie, dass Sie erschossen werden, wenn man andernorts von diesem Treffen erfährt?«

Canelli antwortete mit einem ruhigen Lächeln: »Warum denn? Ich befand mich hier in meinem Haus, mit meiner Frau und meinen Freunden, als plötzlich bewaffnete Banditen ins Haus eindrangen und uns in ihre Gewalt brachten. Was konnten wir tun? Wir sind unbewaffnete Zivilisten.«

Die Damen fühlten sich verpflichtet, dieser Antwort mit Gekicher beizupflichten.

Der Hausdiener brachte den Kaffee. In einer Ecke plauderten drei Damen über die Preise und das Warenangebot. Rund um Emilio sprach man von früheren Kriegen. Russische Front, französische Front, lauter Dinge der Vergangenheit.

Simon saß für eine Weile allein in einem zu weichen Sessel, eine Tasse mit echtem Kaffee in der Hand, gesüßt mit echtem Zucker, was ihm völlig paradox vorkam. Während er die geschmackvolle Einrichtung und das Feuer betrachtete, das im Kamin brannte, dachte er, dass der Krieg nur für arme Leute etwas Furchtbares ist. Ich habe fast vergessen, sagte er zu sich selbst, dass es Leute gibt, die nicht in irgendwelchen armseligen Hütten leben, sondern in Häusern wie diesen.

Da kam die Dame des Hauses auf ihn zu: »Sitzen die politischen Kommissare immer allein und finster in einer Ecke?«, fragte sie ihn zum Scherz.

Simon blickte sie an. Sie war eine wirklich schöne Frau. Er antwortete ihr keck: »Madame, die politischen Kommissare sehen zwar aus wie normale Männer, sind aber in Wirklichkeit Ausgeburten der Hölle. Das wissen Sie hoffentlich.«

Während er sprach, schaute er sie leicht provozierend an. Aber sie blieb ruhig, ja sie ging sogar auf sein Spiel ein. Sie setzte sich ihm gegenüber und sagte lächelnd: »Ich habe davon gehört, war mir aber nicht sicher. Ich glaubte, Politkommissare tragen Stiefel, Lederjacke und einen langen Schnurrbart, wie ich es im Kino, in ›Addio Kira!‹, gesehen habe.«

Simon beobachtete sie. Sie war zu schön, fast vollendet schön. Blaue Augen, braunes, gewelltes Haar, klassische Nase, ein sinnlicher Mund mit einem Hauch Lippenstift. Simon ließ seinen Blick über ihre Beine gleiten, auch diese perfekt. Er schaute sie immer noch an und sagte: »Ich verspreche Ihnen, dass ich den erstbesten Mann mit Lederjacke und Stiefeln ausrauben werde, um beim nächsten Mal Ihr literarisches Bild eines Politkommissars erfüllen zu können.«

Die junge Frau schien durch Simons provozierende Haltung nicht verärgert zu sein. Unbeirrt und mit einem ungezwungenen Lächeln fügte sie hinzu: »Simon, Sie werden bei uns immer willkommen sein, welche Kleidung Sie auch tragen mögen.«

Simon fühlte sich unsicher. Elisa saß ihm gegenüber. Er bemerkte, dass von ihren schneeweißen Zähnen der zweite linke Schneidezahn ein klein wenig vorstand. Gott sei Dank, dachte er, ohne diesen Zahn wäre sie allzu vollkommen.

Die Unterhaltung dauerte noch eine Weile. Schließlich zogen sich der Ingenieur, der Arzt, der Advokat und die beiden Kommandanten in die Bibliothek zurück.

»Wie viel braucht ihr?«, fragte der Ingenieur sofort.

»Zweihunderttausend«, war Simons Antwort.

Emilio warf einen Blick zu seinem Freund hinüber. Vor wenigen Stunden hatten sie hunderttausend abgemacht, wer weiß, warum er jetzt plötzlich mehr wollte.

»Das ist viel Geld«, meinte der Ingenieur.

»Natürlich wollen wir das Geld nicht von Ihnen allein, Sie müssen es unter allen Unternehmern auftreiben.«

»Nicht unter allen, unter einigen. Den anderen trauen wir nicht.«

»Und wenn nicht so viel zusammenkommt?«, fragte der Advokat des CLN.

»Dann müssen wir nach Omegna«, antwortete Emilio. »Wir greifen das Militärkommando an und besetzen gleichzeitig die Bank. So kommen wir zu viel mehr Geld.«

»Wisst ihr, dass wir seit Monaten Rettis Gruppe finanzieren?«, fragte der Ingenieur weiter.

»Wir vermuteten es. Aber wir sind nur vorübergehend hier, bald werden wir ins Ossolatal hinüberwechseln«, sagte Emilio.

»Natürlich bescheinigen wir Ihnen die Beschlagnahmung mit einer Quittung, die Sie nach Kriegsende für die Rückerstattung einlösen können«, ergänzte Simon.

»Ein amtlich gültiges Papier?«, fragte der Arzt überrascht.

»Ja, mit Stempel und Unterschrift«, bestätigte Simon.

Canelli zögerte. Er unterhielt sich eine Weile mit seinem Direktor, der sich im Salon befand. Nach einigen Minuten kehrte er zurück.

»In Ordnung. Wir werden unser Bestes tun. Das Geld lassen wir dem Doktor zustellen. Ihr gebt ihm dafür eure Empfangsbescheinigung.«

»Ausgestellt auf wen?«

»Ausgestellt auf mich, das heißt auf meine Firma«, antwortete der Ingenieur sofort und machte Simon die nötigen Angaben.

Die beiden Kommandanten mussten nochmals mit allen Gästen anstoßen und eine Flasche Grappa annehmen für die Männer draußen. Dann verabschiedeten sie sich.

Elisa begleitete sie an die Tür. Sie schaute Simon fest in die Augen und sagte: »Auf Wiedersehen, Signor Simon, auf Wiedersehen.« Dabei drückte sie ihm die Hand vielleicht einen Augenblick länger als nötig. Zum zweiten Mal an jenem Abend hatte Simon ein seltsames Gefühl.

Die Männer draußen hatten sich in wenigen Augenblicken wieder versammelt. Ein lang gezogener modulierter Pfiff ersetzte in der Nacht den Ruf einer Stimme. Die Tonfolge eines Pfiffs war so unverwechselbar wie eine Parole.

Die Nacht war kühl. Ein schmaler Mond beleuchtete die noch schneebedeckten Berggipfel. Im Tal unten hörte man das Rauschen der Strona, die Hochwasser führte. Nirgends war Licht zu sehen. Die Leute versteckten sich in ihren Häusern. Aber am Geräusch der genagelten Schuhe auf dem Straßenpflaster hörten die Dorfbewohner, dass der Krieg an ihren Häusern vorbeizog.

Auch drei Tage später, als sie auf die Alp Pero marschierten, war es Nacht. Sie waren jetzt bereits zweiundvierzig. Zu den achtunddreißig Leuten aus dem Sesiatal waren Michele und sechs junge Burschen aus dem Stronatal gestoßen, die sich dem Marschbefehl der Faschisten widersetzt hatten. Drei alte Partisanen fehlten, die auf Erkundung südlich des Ortasees waren. Gegen Mitternacht durchquerten sie das Dorf Massiola. Wie die Indianer gingen sie, einer hinter dem andern, im Abstand von einigen Metern, was ihre Kolonne sehr lange machte. Den Dorfbewohnern, die sie nicht sahen, schien es, als durchquere ein ganzes Heer das Dorf. Und am folgenden Tag konnte man hören, wie sie zueinander sagten: »Hast du sie bemerkt, heute Nacht?«

»Ja, und wie! Sie hörten nicht mehr auf.«

»Es waren sicher mehr als hundert.«

»Viel mehr. Sie marschierten mehr als eine halbe Stunde lang an meinem Haus vorbei.«

Am 12. April ließ Stollenwerk den Kommandostellen einen dringenden Rapport zukommen, der etwa Folgendes besagte: »Die Bande, die sich bis vor wenigen Tagen in Sambughetto befand, hat beträchtliche Verstärkung erhalten, sie hat sich auf die Südseite des Monte Massone verschoben und dürfte etwa hundert Mann stark sein. Offenbar sind die roten Banden aus dem Sesiatal daran, ins Ossolatal hinüberzuwechseln.«

Der ehemalige Hamburger Polizist ging mit großer Mühe in seinem Hotelzimmer auf und ab. Er war unruhig und irritiert. Nicht nur, weil zu den vielen roten Banden im Ossolatal bald eine neue stoßen würde, sondern auch der andern Informationen wegen, die er erhalten hatte.

Dieser Franzose, der »Kommissar« der Bande, war vor acht Monaten aus Frankreich gekommen, wo er, wie mit ziemlicher Sicherheit feststand, schon als Terrorist aktiv gewesen war. Stollenwerk quälte der Gedanke, dass sich in seiner Nähe einer von den Banditen befinden könnte, die seinen Wagen in die Luft gesprengt hatten. Diese Anwesenheit bedeutete für ihn eine unerhörte, beinahe persönliche Provokation. Nie hätte er zugegeben, nicht einmal vor sich selbst, dass er sich von persönlichen Angelegenheiten beeinflussen lasse, aber genau das war sein Gemütszustand.

Er rief nach seinem Adjutanten Stephan: »Versuche, möglichst viel über die Roten in Erfahrung zu bringen, die sich ins Ossolatal verschieben.«

Er kehrte an seinen Schreibtisch zurück, betrachtete lange seine Landkarten und rief dann noch einmal nach Stephan: »Sie können nur nach Ornavasso hinuntersteigen. Wenn es uns gelingt, ihr Quartier kurz nach ihrer Ankunft ausfindig zu machen, können wir einen fast sicheren Schlag gegen sie führen.«

Er begab sich ans Fenster und schaute auf den kleinen Hafen von Stresa. Viele Boote lagen vor Anker oder waren aufs Trockene gezogen, um von ihren Besitzern ausgebessert zu werden. Diese Italiener leben, wie wenn nicht Krieg wäre, dachte Stollenwerk.

Die Alp Pero lag zwar einige Hundert Meter höher als Collepiano, aber der Monte Massone schirmte sie gegen den Nordwind ab, und die Ausrichtung nach Süden verschaffte ihr einige Stunden mehr Sonnenlicht, was um diese Jahreszeit äußerst wichtig war.

Die Partisanen konnten sich ziemlich gut einrichten, ein Teil in einem Unterstand, die anderen in den Hütten ringsum. Jeder wusste, was er zu tun hatte. Auf der Alp wohnte niemand, denn das Vieh kam erst im Mai hierher. Nur die Kinder aus Massiola stiegen auf die Alp, um im nahe gelegenen Bach, der Crosa, zu fischen. Sie fingen die Forellen ohne Angel, indem sie mit den Händen unter den Steinen des Bachs nach ihnen suchten. Sie wateten barfuß im eiskalten Wasser, und wenn sie einen Fisch gefangen hatten, kreischten sie vor Freude und zogen ihn blitzschnell heraus.

Wenn die Kinder auf ihrem Weg zurück ins Dorf an den Hütten vorbeikamen und das Feuer brennen sahen, ließen sie sich nicht lange bitten, einzutreten, um sich am Feuer zu wärmen. Die erbeuteten Forellen hatten sie auf Haselnusszweige aufgespießt. Keiner der Knaben nahm mehr als drei oder vier Fische mit nach Hause.