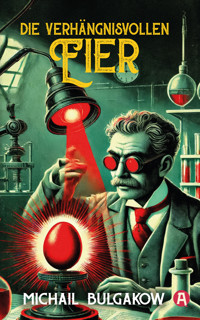

Die verhängnisvollen Eier und Notizen auf Manschetten. Vollständig neu übersetzt von Alexandra Berlina E-Book

Michail Bulgakow

3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Anaconda Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

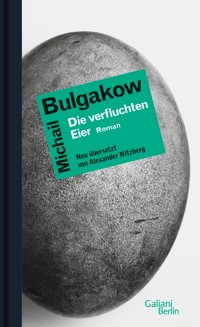

Eine fantastische Erfindung, dieser Rote Strahl: auf ein Hühnerei gerichtet, wächst es zu vielfacher Größe an. Das Hungerproblem in Moskau scheint gelöst. Doch ein Funktionär bestrahlt aus Versehen in großer Zahl Eier von Reptilien damit. Bald werden Schlangen und Echsen im XL-Format zu einer Riesen-Bedrohung. »Die verhängnisvollen Eier« ist eine Groteske über die fatalen Folgen, wenn Macht in falsche Hände gerät. Die »Aufzeichnungen auf Manschetten« berichten vom Leben und Leiden eines Schriftstellers in der Sowjetunion zur Zeit Stalins. Bulgakows Erzählungen sind scharf beobachtend, bitterböse und hundert Jahre nach ihrer Entstehung aktuell wie nie.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 183

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Michail Bulgakow

Die verhängnisvollen Eier

&

Notizen auf Manschetten

Aus dem Russischen neu übersetzt von Alexandra Berlina

Mit Anmerkungen der Übersetzerin

Anaconda

Die Erzählung Die verhängnisvollen Eier erschien im russischen Original erstmals 1925 in der Zeitschrift Nedra unter dem Titel Rokowyje jaiza. Später war sie auch Teil der ebenfalls 1925 in Buchform auf Deutsch erscheinenden Teufeliaden. Teil 1 der Notizen auf Manschetten (Sapiski na manschetach) erschien erstmals 1922 in der Zeitschrift Nakanune in Berlin, Teil 2 1923 in der Zeitschrift Rossija in Moskau.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Penguin Random House Verlagsgruppe FSC® N001967

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter http://dnb.d-nb.de abrufbar.

© 2024 by Anaconda Verlag, einem Unternehmen der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München

Alle Rechte vorbehalten.

Umschlagmotive: Adobe Stock / sar14ev, Moch Solikin, Vector Tradition, Crowcat

Umschlaggestaltung: www.katjaholst.de

Printed in Germany

ISBN 9-783-641-31851-2

www.anacondaverlag.de

Inhalt

Die verhängnisvollen Eier

Notizen auf Manschetten

Anmerkungen

Die verhängnisvollen Eier

Kapitel 1

Professor Persikows Curriculum Vitae

Am Abend des 16. April 1928 betrat Professor Wladimir Persikow – Inhaber des Zoologielehrstuhls an der Staatsuniversität N 4 und Direktor des Moskauer Instituts für Tierkunde – sein Institutslabor an der Alexander-Herzen-Straße, schaltete die matte Leuchtkugel an der Decke ein und sah sich um.

Die entsetzliche Katastrophe nahm an genau jenem unglückseligen Abend ihren Lauf, und der Urgrund dieser Katastrophe war niemand anderer als Professor Wladimir Persikow.

Er war exakt 58 Jahre alt. Ein bemerkenswerter Kopf, ein Kopf wie eine Lokomotive, kahl bis auf zwei Büschel gelbliches Haar an den Seiten.1 Glattrasiertes Gesicht mit hervorstehender Unterlippe, die ihm stets einen etwas schmollenden Ausdruck verlieh. Altmodische kleine Brille in silberner Fassung auf der roten Nase; kleine, glänzende Augen; hoher Wuchs, leichter Rundrücken. Die Stimme knarrend, quiekend, quakend, dazu einige Eigenarten wie diese: Wenn er besonders nachdrücklich und mit großer Sicherheit sprach, krümmte er den Zeigefinger der rechten Hand zu einem Haken und kniff die Augen zusammen. Da er aber dank phänomenaler Gelehrsamkeit auf seinen Fachgebieten immer mit großer Sicherheit sprach, war der gekrümmte Finger eine sehr häufige Erscheinung vor den Augen seiner Gesprächspartner. Und außerhalb seiner Gebiete, nämlich der Zoologie, der Embryologie, der Anatomie, der Botanik sowie der Geografie, sprach Professor Persikow kaum.

Zeitungen las Professor Persikow keine, ins Theater ging er nicht, und seine Frau war 1913 mit einem Operntenor durchgebrannt, nicht ohne ihrem Mann den folgenden Abschiedsbrief zu hinterlassen:

Die Abscheu vor deinen unerträglichen Fröschen bringt mich zum Schaudern. Ihretwegen werde ich mein Leben lang kein Glück kennen.

Der Professor heiratete nicht wieder und hatte keine Kinder. Er war sehr aufbrausend, aber nicht nachtragend, trank gern Moltebeerentee, lebte in Moskau auf dem Pretschistenka-Boulevard in einer Fünf-Zimmer-Wohnung, wobei eines der Zimmer die dürre alte Haushälterin Maria Stepanowna beherbergte, die sich um den Professor kümmerte wie um ein Kind.

1919 musste der Professor drei von seiner fünf Zimmern abtreten. Da sagte er zu Maria Stepanowna: »Wenn die nicht mit diesem Unsinn aufhören, ziehe ich ins Ausland.«

Zweifellos wäre er von jedem Zoologielehrstuhl der Welt mit offenen Armen empfangen worden, denn er war ein Wissenschaftler ersten Rangs, und in Bezug auf Amphibien konnten ihm weltweit nur Professor William Wackle in Cambridge und Professor Giacomo Bartolomeo Beccari in Rom das Wasser reichen. Deutsch und Französisch beherrschte Persikow einwandfrei, zudem las er zwei weitere Fremdsprachen. Und doch zog Persikow nicht ins Ausland, und das Jahr 1920 wurde noch schlimmer als 1919. Die Ereignisse überschlugen sich. Die Große Nikitskaja wurde in Alexander-Herzen-Straße umbenannt. Die ins Eckhaus an ebendieser Straße eingemauerte Uhr blieb stehen und zeigte nun für immer 11 Uhr 15. Schließlich wurden die Erschütterungen dieses denkwürdigen Jahres den Amphibien zu viel, und in den Terrarien des Instituts krepierten erst acht prächtige Laubfrösche, dann fünfzehn gewöhnliche Erdkröten und schließlich ein unendlich wertvolles Exemplar der Großen Wabenkröte.

Unmittelbar nach den Fröschen und Kröten, deren Ableben die Froschlurch-Sammlung des Lehrstuhls verwüstet hatte, verschied auch der Institutswächter, der alte Wlas, obschon er nicht zu der Kategorie der Amphibien gehörte. Der Grund seines Todes aber war der gleiche, und diesen stellte Persikow sogleich fest: Futtermangel.

Der Gelehrte hatte den Nagel auf den Kopf getroffen: Ein Wlas benötigt Mehlspeisen und eine Kröte Mehlwürmer; mit ersteren waren auch letztere verschwunden. Die verbleibenden zwanzig Laubfrösche wollte Persikow mit Kakerlaken durchfüttern, aber selbst diese hatten für das militärische Stadium des Kommunismus offenbar wenig übrig und machten sich davon. So landeten auch die letzten Exemplare in den Senkgruben im Innenhof des Instituts.

Die Todesfälle, insbesondere das Ableben der Wabenkröte, hatten den Professor vollkommen niedergeschmettert. Die Schuld gab er aus irgendeinem Grund ausschließlich dem damaligen Volkskommissar für Bildung.

Im ausgekühlten Institut sprach Persikow, in Hut und Galoschen, zu seinem Assistenten Iwanow, einem überaus eleganten Herrn mit blondem Spitzbart:

»Der Strick ist noch zu gut für ihn! Was denken die sich eigentlich? Das Institut geht zugrunde! Ein unvergleichliches männliches Exemplar, Pipa americana, dreizehn Zentimeter lang …«

Dann kam es noch schlimmer. Nach dem Tod von Wlas froren die Institutsfenster durch, sodass Eisblumen von innen auf dem Glas blühten. Die Hasen, die Füchse, die Wölfe, die Fische waren tot – und auch die Nattern, ausnahmslos. Persikow verbrachte ganze Tage schweigend, bekam irgendwann eine Lungenentzündung, überlebte aber. Sobald er bei Kräften war, nahm er seine Vorlesungen am Institut wieder auf. Zweimal die Woche stand er in seinen Galoschen, mit Ohrenmütze und Schal im Amphitheater, wo die Temperatur seltsamerweise wetterunabhängig stets minus fünf Grad betrug, und weiße Dampfschwaden entströmten seinem Mund, als er vor acht Zuhörern eine Vortragsreihe hielt. Das Thema lautete: »Reptilien des Südens«. Den Rest seiner Zeit verbrachte Persikow zu Hause, in einem mit Büchern vollgestopften Zimmer, unter der wärmsten Decke. Er hustete, schaute in den Feuerschlund des Ofens, den Maria Stepanowna mit vergoldeten Stühlen fütterte, und dachte an die Große Wabenkröte.

Doch alles vergeht. Und so verging das Jahr 1920, dann auch das nächste Jahr, und 1922 wandte sich auf einmal alles zum Besseren. Erstens: Anstelle von Wlas wurde dem Institut Pankrat zugeteilt, ein junger, doch vielversprechender Hausmeister, und im Winter begann man, wenn auch spärlich, zu heizen. Im Sommer fing Persikow mit Pankrats Hilfe vierzehn Erdkröten. Es kam wieder Leben in die Terrarien … 1923 hielt der Professor bereits acht Vorlesungen pro Woche – drei am Institut und fünf an der Universität; 1924 waren es dreizehn, dazu lehrte er noch an den Arbeiterschulen, und im Frühling 1925 ließ er berüchtigterweise 76 Studierende durchfallen, allesamt bei dem Thema »Lurche«.

»So, Sie kennen den Unterschied zwischen Lurchen und Reptilien nicht? Lurche haben keine Nachniere! Nicht vorhanden. So einfach ist das. Schämen Sie sich! Sie sind vermutlich Marxist, ja?«

»Jawohl«, gab der Durchfallende niedergeschlagen zu.

»Nun, wir sehen uns im Herbst wieder«, sagte Persikow darauf höflich und rief dann munter: »Pankrat, den Nächsten!«

Wie Amphibien nach langer Dürre bei dem ersten großen Regen aufleben, lebte auch Persikow 1926 richtig auf. In diesem Jahr erbaute ein amerikanisch-russisches Bauunternehmen 15 Hochhäuser in der Stadtmitte, Ecke der Twerskaja, sowie 300 Arbeiterhäuser mit je acht Wohnungen am Stadtrand, und setzte damit der furchtbaren und lächerlichen Moskauer Wohnkrise von 1919 – 1925 endgültig ein Ende.2

Der Sommer 1926 war eine wunderbare Zeit in Persikows Leben; gelegentlich erinnerte er sich kichernd und händereibend daran, wie eng er es mit seiner Haushälterin in zwei Zimmern gehabt hatte. Jetzt hatte der Professor seine gesamte Wohnung zurückbekommen, es sich gemütlich gemacht, die Regale mit zweieinhalbtausend Büchern sowie diversen Präparaten und Diagrammen gefüllt, wieder die Lampe mit dem grünen Schirm im Arbeitszimmer eingeschaltet.

Auch das Institut war nicht wiederzuerkennen: Es wurde cremeweiß neu gestrichen, der Raum mit den Terrarien bekam eine gesonderte Wasserleitung, die alte Verglasung wurde gegen eine verspiegelte ausgetauscht; geliefert wurden fünf neue Mikroskope, gläserne Präpariertische, 2000 Lumen starke Lichtbogenlampen, Reflektoren, Museumsschränke.

Persikow lebte auf, und die ganze Welt erfuhr es, als im Dezember 1926 seine neue Schrift erschien: Eine weitere Annäherung an die Frage der Vermehrung der Stachelweichtiere, insbesondere der Chitonidae (125 Seiten, Publikationen der Staatsuniversität N 4).

Im Herbst 1927 folgte dann ein großes, 350 Seiten starkes Werk, das anschließend in sechs Sprachen inklusive des Japanischen übersetzt wurde: Die Embryologie der Zungenlosen, der Schaufelfußkröten und der Froschlurche, 3 Rubel, Gosizdat Staatsverlag.

Im Sommer 1928 aber passierte das Unmögliche, das Entsetzliche …

Kapitel 2

Der schillernde Kringel

Nun also: Der Professor schaltete die Leuchtkugel ein und sah sich um. Dann knipste er den Reflektor auf dem langen Experimentiertisch an, warf sich einen weißen Kittel über, legte klirrend irgendwelche Werkzeuge zurecht …

Von den 30 000 Automobilen und anderen pferdelosen Fahrzeugen, die Moskau im Jahre 1928 vorzuweisen hatte, rauschten nicht wenige über das glatte Holzpflaster der Alexander-Herzen-Straße; alle zwei Minuten raste zudem eine Straßenbahn am Institut vorbei – die Nummer 16, 22, 48 oder auch die 53. Eine blasse, neblige Mondsichel zeigte sich hoch am Himmel neben der dunklen und schweren Kuppel der Erlöserkathedrale und warf bunte Lichtreflexe durch die verspiegelten Laborfenster.

Professor Persikow aber interessierte sich weder für den Mond noch für den Moskauer Frühlingslärm. Er saß auf einem dreibeinigen Drehhocker, hantierte mit tabakbraunen Fingern am Rädchen eines prächtigen Zeiss-Mikroskops und betrachtete ein ganz gewöhnliches, ungefärbtes, frisches Amöbenpräparat. Als er die Vergrößerung gerade von fünftausendfach auf zehntausendfach umstellte, öffnete sich die Tür einen Spalt breit, darin erschien der Spitzbart, und der Assistent fragte:

»Herr Professor, ich habe das Mesenterium vorbereitet, möchten Sie mal schauen?«

Persikow rutschte flink vom Hocker, ließ das Rädchen auf halbem Weg los und machte sich, eine Zigarette zwischen den Fingern, auf den Weg ins Labor des Assistenten. Dort, auf einer Korkmatte auf dem Glastisch, war ein halb erstickter, vor Schreck und Schmerz erstarrter Frosch gespannt, dessen durchsichtige Gedärme aus dem blutenden Bauch und unter das Mikroskop gezogen waren.

»Sehr gut«, sagte Persikow und drückte das Auge ans Okular.

Das Mesenterium des Frosches, in dem Blutkügelchen ganz klar sichtbar durch die Flüsse der Gefäße eilten, interessierte ihn offenbar sehr. Die Amöben ganz vergessen, verbrachte Persikow anderthalb Stunden am Mikroskop des Assistenten, nicht ohne diesen gelegentlich ans Okular zu lassen. Dabei tauschten die beiden Wissenschaftler lebhafte, für einfache Sterbliche unverständliche Bemerkungen aus.

Schließlich ließ Persikow vom Mikroskop ab und sagte:

»Das Blut gerinnt, kann man nichts machen.«

Der Frosch hob mühsam den Kopf an, und in seinen erlöschenden Augen waren klar die Worte zu lesen: »Was seid ihr denn bloß für Dreckschweine …«

Persikow erhob sich, ging auf steifen Beinen in sein Labor zurück, gähnte, rieb seine stets entzündeten Augenlider, setzte sich auf den Hocker und schaute ins Mikroskop. Die Finger hatte er schon am Rädchen und wollte gerade daran drehen, tat es aber nicht. Mit seinem rechten Auge sah er etwas verschwommen eine mattweiße Scheibe, darauf die bleichen Amöben und in der Mitte einen farbigen Kringel wie eine Haarlocke. So einen Kringel hatte Persikow selbst, ebenso wie Hunderte seiner Schüler, schon sehr oft gesehen; niemand interessierte sich dafür – warum auch? Das schillernde Lichtbündel zeigte unzureichende Fokussierung an und störte nur beim Beobachten. Es war mit einem Dreh am Rädchen auszulöschen und durch reines weißes Licht zu ersetzen. Ja, die langen Finger des Zoologen hatten das Rädchen bereits fest im Griff, doch dann zuckten sie und ließen los. Der Grund dafür war das rechte Auge Persikows. Auf einmal blickte es angespannt, verwundert, ja besorgt. Denn zum Unglück der ganzen Sowjetunion war es kein Mittelmaß, das da am Mikroskop saß. Nein, es war Professor Persikow höchstpersönlich! Seine ganze Geisteskraft, sein ganzes Leben konzentrierten sich nun in seinem rechten Auge. Fünf Minuten lang strengte es sich qualvoll über dem unscharfen Präparat an: Das höhere Wesen betrachtete ein unendlich niedrigeres. Alles war still. Pankrat schlief schon in seinem Kämmerlein im Vorraum. Zart und musikalisch klirrten die Glastüren der Schränke im Nebenraum – Iwanow schloss sein Labor ab. Die Eingangstür ächzte. Erst dann erklang die Stimme des Professors, der wer weiß wen fragte:

»Was in aller Welt ist das? Verstehe ich nicht …«

Ein später Lastwagen rumpelte die Alexander-Herzen-Straße herunter. Die alten Institutsmauern erzitterten, die flache Glasschale mit den Pinzetten klirrte auf dem Tisch. Der Professor wurde bleich und hielt die Hände schützend übers Mikroskop wie eine Mutter, deren Baby Gefahr droht. Nun war keine Rede mehr davon, am Rädchen zu drehen, oh nein, vielmehr hatte Persikow regelrechte Angst, etwas könnte aus seinem Blickfeld verdrängen, was er da gerade sah.

***

Der Morgen strahlte schon in voller Kraft, und ein goldener Lichtstreifen lag über der cremeweißen Institutstreppe, als der Professor sich vom Mikroskop losriss und auf tauben Beinen dem Fenster näherte. Ein zitternder Finger drückte einen Knopf, und schwarze Rollläden verdeckten den Morgen. Die weise, gelehrte Nacht senkte sich wieder auf den Professor. Breitbeinig stand Persikow da, Inbrunst in dem gelben Gesicht, starrte mit tränenden Augen aufs Parkett und sprach:

»Aber wie denn das? Das ist doch ungeheuerlich!« Er hob den Blick zu den Kröten im Terrarium und wiederholte: »Ungeheuerlich ist das, meine Herren!« Doch die Kröten schliefen und antworteten nicht.

Eine Weile stand Persikow still, dann ließ er die Rollläden wieder hinaufsausen, schaltete alle Lichter aus und schaute ins Okular. Sein Gesicht war angespannt, seine buschigen gelben Brauen rückten zusammen.

»Aha, aha«, murmelte er, »weg ist er. Verstehe.« Den irrsinnigen, inspirierten Blick auf die ausgeschaltete Leuchtkugel über seinem Kopf gerichtet, wiederholte er gedehnt: »Verstehe. Ganz einfach.«

Wieder zischten die Rollläden herunter, wieder ging das Licht an. Der Professor schaute ins Mikroskop, grinste ein freudiges Raubtiergrinsen.

»Den fange ich«, verkündete er feierlich und hob den Zeigefinger, »jawohl. Vielleicht geht es ja auch mit der Sonne?«

Wieder schossen die Rollläden hoch. Sonnenlicht war inzwischen reichlich vorhanden; es durchflutete die Straße, lag morgendlich und weiß auf den Institutsmauern. Persikow schaute aus dem Fenster und überlegte sich, wo die Sonnenstrahlen mittags landen würden. Tänzelnd machte er einen Schritt zurück, dann wieder einen vor, streckte sich am Ende bäuchlings aus dem Fenster.

Dann machte er sich an wichtige und geheimnisvolle Arbeit. Bedeckte das Mikroskop mit einer Glashaube. Schmolz ein Stück Siegellack in der bläulichen Flamme des Bunsenbrenners, befestigte damit die Glashaube am Tisch und drückte seinen Daumen in jede warme Lacklasche. Dann drehte er das Gas ab, ging hinaus und schloss sorgsam hinter sich ab.

Halbdunkel herrschte in den Institutsgängen. Der Professor erreichte Pankrats Kämmerlein und klopfte an die Tür. Lange hatte das keinen Erfolg, bis schließlich drinnen etwas knurrte, brummte, feucht hustete, und in dem hellen Rechteck der Tür Pankrat erschien. Seine gestreifte lange Unterhose hatte Schnürchen an den Knöcheln, seine Augen blickten wild, und eine Art Hundewimmern entfuhr seiner Kehle.

»Pankrat«, sagte der Professor und betrachtete ihn über den Brillenrand, »tut mir leid, dass ich dich wecken musste. Was ich sagen will, mein Freund: Morgen früh mein Labor nicht betreten. Da steht ein Objekt, das nicht verschoben werden darf. Verstehst du?«

»Ver …stehe …«, gähnte Pankrat taumelnd, ohne etwas zu verstehen.

»Nein, du musst schon aufwachen, Pankrat«, sagte der Zoologe und stieß Pankrat leicht in die Rippen, woraufhin die Augen des Hausmeisters sich erschrocken öffneten und so etwas wie Bewusstsein darin aufschimmerte. »Ich habe abgeschlossen«, fuhr Persikow fort, »bei mir nicht aufräumen, bis ich wieder da bin. Ist das klar?«

»Jawohl«, krächzte Pankrat.

»Na wunderbar, geh wieder schlafen.«

Pankrat drehte sich um, verschwand im Zimmer und wuchtete sich aufs Bett. Der Professor begab sich in die Eingangshalle. Dort zog er seinen grauen Sommermantel an, setzte den Hut auf, dachte dann an das Bild unter dem Mikroskop und betrachtete ein paar Augenblicke lang seine Galoschen, als sähe er sie zum ersten Mal. Dann zog er die linke Galosche an und wollte die rechte darüber ziehen, doch diese weigerte sich.

»So ein unglaublicher Zufall, dass er mich weggerufen hatte«, murmelte er. »Sonst hätte ich nichts bemerkt. Aber was heißt das? Teufel, das heißt doch etwas Unglaubliches!«

Der Professor grinste, musterte mit zusammengekniffenen Augen die Galoschen, zog die linke aus und die rechte an.

»Gütiger Himmel! Die Folgen sind ja gar nicht auszumalen …« Der Professor warf mit Verachtung die linke Galosche zur Seite, die unverschämterweise nicht auf die rechte passen wollte, und ging eingaloschig zum Ausgang, wobei er unterwegs ein Taschentuch fallen ließ. Die schwere Tür schlug hinter ihm zu. Auf der Treppe suchte er lange nach Streichhölzern, klopfte seine Taschen ab, wurde schließlich fündig, steckte sich eine Zigarette in den Mund und machte sich auf den Weg, ohne diese anzuzünden.

Auf dem ganzen Weg bis zur Kathedrale begegnete der Professor keiner Menschenseele. Vor der Kathedrale blieb er wie angewurzelt stehen, warf den Kopf in den Nacken und starrte auf den goldenen Helm der mittleren Kuppel. Die Sonne leckte genüsslich an ihrer Seite.

»Wieso habe ich das früher nicht gesehen? So ein Zufall …« Da glitt sein Blick nach unten, auf die ungleichen Füße. »Wie dumm von mir. Was soll ich denn jetzt? Zurück zu Pankrat? Ach wo, den bekomme ich nicht wieder wach. Das verdammte Ding wegwerfen wäre aber auch schade. Dann muss ich die wohl tragen …« Mit Abscheu nahm er die Galosche in die Hand.

Ein altes Automobil fuhr gerade vorbei, darin zwei beschwipste Männer, und auf den beiden eine grell geschminkte Frau in seidenen Pluderhosen, die 1928 so beliebt waren.3

»Armer Opa!«, rief sie tief und heiser. »Die andere Galosche versoffen, was?«

»Der Alte hat sich wohl im Alcazar volllaufen lassen«, brüllte der linke Mann. Der rechte steckte den Kopf aus dem Automobil und wollte wissen: »Du, Opa, hat die Nachtbar auf der Wolchonka denn noch auf? Da wollen wir gerade hin!«

Der Professor betrachtete sie streng über die Brille hinweg, wobei ihm die Zigarette aus dem Mund fiel, und vergaß sie sofort. Ein Lichtstreifen bahnte sich den Weg auf den Pretschistenka-Boulevard, und der goldene Helm des Erlösers strahlte. Die Sonne war aufgegangen.

Kapitel 3

Die Entdeckung des Professors

Der springende Punkt war dies: Als das geniale Auge des Professors an jenem Abend ins Okular geblickt hatte, war ihm zum ersten Mal aufgefallen, dass ein bestimmter Strahl in dem schillernden Kringel deutlich und kräftig hervorstand. Dieser Strahl war leuchtend rot und ragte aus dem Kringel wie eine winzige Spitze, eine Art ultradünne Nadel.

Das Unglück war eben, dass diese Spitze für einen Moment den erfahrenen Blick des virtuosen Wissenschaftlers auf sich gezogen hatte.

Und dann sah er dort, in diesem Strahl, etwas unendlich viel Wichtigeres als einen Lichteffekt, der zufällig und unschuldig aus dem Zusammenspiel von Objektiv und Spiegel im Mikroskop entsteht. Denn als der Assistent ihn weggerufen hatte, waren einige Amöben anderthalb Stunden lang dem Einfluss des roten Strahls ausgesetzt geblieben. Und während die anderen schlaff und hilflos auf der Scheibe lagen, passierte unter dem spitzen roten Schwert etwas Seltsames. Dort wimmelte es vor Leben. Graue Amöben reckten ihre Scheinfüßchen aus allen Kräften in den roten Streifen und lebten magisch auf. Irgendeine Kraft weckte dort offenbar ihre Energie, sie strömten nur so hin und kämpften um einen Platz in dem Strahl, wo hemmungslose (anders lässt es sich kaum sagen) Fortpflanzung stattfand. Allen Gesetzen zum Trotz, die Persikow in- und auswendig kannte, passierte die Teilung in Windeseile. Als der Professor zu seinem Mikroskop zurückgekehrt war, sah er Amöben im Strahl rasend in zwei Teile zerfallen, die zu neuen Amöben wurden, Sekunden später voll ausgewachsen waren und sich ihrerseits vermehrten. Es wurde eng: erst im roten Strahl, dann auf der ganzen Scheibe, und es entbrannte der unvermeidliche Kampf. Amöben rissen sich in Stücke, verschlangen sich gegenseitig. Zwischen den Neugeborenen lagen zerfetzte Leichen. Die Besten und Stärksten gewannen. Und diese Besten waren furchtbar. Erstens waren sie doppelt so groß wie die anderen, und zweitens legten sie eine besonders rabiate Energie an den Tag. Ihre Bewegungen waren rasch, ihre Scheinfüßchen überlang und aktiv wie die Tentakel eines Oktopus.

Am zweiten Abend studierte der Professor, blass und ausgezehrt – er hatte seit der Entdeckung nur von dicken selbstgedrehten Zigaretten gelebt – die neue Generation von Amöben. Am dritten Abend wandte er sich schließlich der Urquelle zu, also dem roten Strahl.

Das Gas zischte leise im Bunsenbrenner, und draußen ratterte wieder der Morgenverkehr, als der Professor, tabakvergiftet und erschöpft, sich mit halbgeschlossenen Augen in seinem Drehstuhl zurücklehnte.

»Jetzt ist alles klar. Der Strahl hat sie zum Leben erweckt. Ganz neu ist das, unerforscht, ja unentdeckt. Erste Frage: Nur durch elektrisches Licht oder auch durch Sonneneinwirkung?«, murmelte er.

Noch eine Nacht später war das Ergebnis klar. In drei Mikroskopen hatte Persikow drei elektrisch erzeugte Strahlen eingefangen und keinen einzigen von der Sonne. Daraufhin beschloss er:

»Nun also, höchstwahrscheinlich nicht im Sonnenspektrum. Tja. Also wohl nur durch elektrisches Licht herzustellen.« Liebevoll betrachtete er die matte Leuchtkugel unter der Decke, hing noch einen beflügelten Moment lang seinen Gedanken nach und lud dann Iwanow in sein Labor. Dort erzählte ihm der Professor alles und zeigte die Amöben.

Der Privatdozent war erstaunt, ja niedergeschmettert: Wie konnte eine so simple Sache, dieser schmale rote Strahl, verdammt noch mal so lange unbemerkt bleiben? Er hätte doch jedem auffallen können, beispielsweise ihm, dem Privatdozenten Iwanow! Und es war ja wirklich ungeheuerlich …

»Schauen Sie nur, Herr Professor!« Iwanow klebte entsetzt am Okular. »Was ist denn hier los? Sie wachsen doch direkt vor meinen Augen! Schauen Sie nur …«

»Ich schaue es mir schon seit drei Tagen an«, erwiderte Persikow.

Anschließend fand zwischen den beiden Wissenschaftlern ein Gespräch statt, im Laufe dessen der Privatdozent versprach, mithilfe von Linsen und Spiegeln eine Kammer zu bauen, um ganz ohne Mikroskop eine vergrößerte Version des Strahls zu produzieren. Er äußerte die Hoffnung, ja die Zuversicht, dass dies ohne Weiteres funktionieren müsste. Der Professor würde den Strahl bekommen, zweifellos. An dieser Stelle stockte das Gespräch kurz.

»Wenn ich die Arbeit dazu veröffentliche, erwähne ich natürlich, dass Sie die Kammer konstruiert haben«, sagte Persikow, als ihm die Ursache der Pause dämmerte.

»Oh, das ist doch nicht nötig! Aber wenn Sie meinen …«