4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: aionas

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

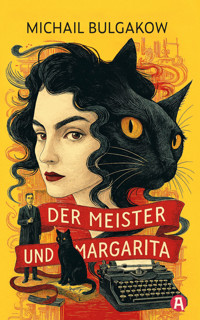

Der Meister und Margarita - Bulgakows Roman zwischen Satire, Magie und Liebe Moskau, 1930er Jahre: Ein geheimnisvoller Fremder tritt auf - Woland, ein Teufel in Gestalt eines eleganten Reisenden. Mit ihm erscheinen ein sprechender Kater, eine Hexe und groteske Begleiter. Sie bringen die Ordnung der Stadt ins Wanken, entlarven Gier, Heuchelei und Feigheit. Bulgakow zeigt eine Gesellschaft, die Gott vergessen hat - und in der das Menschliche auf eine harte Probe gestellt wird. Doch inmitten von Spott und Chaos steht die Geschichte zweier Liebender: der "Meister", ein verfolgter Schriftsteller, und Margarita, die alles wagt, um ihn zu retten. Ihre Liebe ist kein sentimentales Ideal, sondern ein Widerstand gegen Zensur, Angst und Resignation. Bulgakow verwebt diese Moskauer Farce mit einer zweiten Ebene: der Begegnung zwischen Pontius Pilatus und Jeschua. Hier fällt einer der eindringlichsten Sätze des Buches: "Die Feigheit ist das schlimmste Laster." Es ist eine Wahrheit, die Pilatus zerstört - und die zugleich in die Gegenwart spricht. Sie zieht sich wie ein roter Faden durch den Roman, in dem Angst, Macht und Verrat das Leben bestimmen. Und doch klingt ein anderes Wort als Gegenkraft auf: "Manuskripte brennen nicht." Ein Satz, der den Glauben an die Unzerstörbarkeit von Kunst und Wahrheit verkörpert. Was geschrieben, was gedacht ist, lässt sich nicht vernichten. Es lebt - selbst gegen Unterdrückung und Zensur. "Der Meister und Margarita" ist damit kein gewöhnlicher Roman. Er ist Satire, Mythos, Liebesgeschichte, politische Parabel und metaphysische Allegorie zugleich. Ein Buch, das in den dunkelsten Zeiten entstanden ist - und gerade deshalb von Freiheit, Liebe und Unzerstörbarkeit spricht. Das Werk gilt heute als einer der bedeutendsten Romane des 20. Jahrhunderts. Geschrieben im Schatten der stalinistischen Zensur, blieb das Werk zu Bulgakows Lebzeiten unveröffentlicht und erschien erst in den 1960er Jahren - zunächst in verstümmelter Form, dann vollständig. Sein verspätetes Erscheinen machte es sofort zu einer literarischen Sensation. Heute steht Bulgakows Werk auf einer Stufe mit den großen Klassikern der russischen Literatur - Dostojewski, Tolstoi, Gogol - und hat weltweit Schriftsteller, Künstler und Musiker inspiriert. Kaum ein anderer Roman verbindet politische Anklage, metaphysische Reflexion und phantastische Erzählkunst so kraftvoll und unvergänglich.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Michail Bulgakow

Der Meisterund Margarita

Eine teuflische Liebesgeschichte

Inhaltsverzeichnis

Teil 1

Kapitel 1 Sprecht niemals mit Unbekannten

Kapitel 2 Pontius Pilatus

Kapitel 3 Der siebte Beweis

Kapitel 4 Die Verfolgung

Kapitel 5 Die Sache spielt sich im Gribojedow ab

Kapitel 6 Schizophrenie, wie gesagt

Kapitel 7 Die unheilvolle Wohnung

Kapitel 8 Das Duell zwischen dem Professor und dem Dichter

Kapitel 9 Korowjews Streiche

Kapitel 10 Nachrichten aus Jalta

Kapitel 11 Die Spaltung Iwans

Kapitel 12 Schwarze Magie und ihre Entlarvung

Kapitel 13 Das Erscheinen des Helden

Kapitel 14 Ehre dem Hahn!

Kapitel 15 Der Traum des Nikanor Iwanowitsch

Kapitel 16 Die Hinrichtung

Kapitel 17 Ein unruhiger Tag

Kapitel 18 Unglückliche Besucher

2. Teil

Kapitel 19 Margarita

Kapitel 20 Asasellos Creme

Kapitel 21 Der Flug

Kapitel 22 Bei Kerzenlicht

Kapitel 23 Der große Ball des Satans

Kapitel 24 Die Befreiung des Meisters

Kapitel 25 Wie der Prokurator versucht, Judas aus Kiriath zu retten

Kapitel 26 Das Begräbnis

Kapitel 27 Das Ende der Wohnung Nr. 50

Kapitel 28 Die letzten Abenteuer von Korowjew und Behemoth

Kapitel 29 Das Schicksal des Meisters und Margaritas wird besiegelt

Kapitel 30 Es ist Zeit! Es ist Zeit!

Kapitel 31 Auf den Sperlingsbergen

Kapitel 32 Vergebung und ewige Zuflucht

Epilog

Orientierungsmarken

Cover

Teil 1

Kapitel 1Sprecht niemals mit Unbekannten

In der glühenden Abendsonne des Frühlingsanfangs lag der Patriarchenteich still und menschenleer, als zwei Männer dort auftauchten. Der eine, um die vierzig, trug einen schlichten grauen Sommeranzug. Klein, stämmig, dunkelhaarig und kahl, hielt er einen manierlichen Hut in der Hand, der wie eine Pastete aussah. Sein glattrasiertes Gesicht wurde von einer übergroßen Brille mit schwarzem Hornrahmen beherrscht. Der andere, ein breitschultriger junger Mann mit wildem rötlich-blondem Haar, trug die karierte Schiebermütze nach hinten geschoben, dazu ein leichtes Baumwollhemd, zerknitterte weiße Hosen und schwarze Slipper.

Der erste war kein Geringerer als Michail Alexandrowitsch Berlioz, Chefredakteur einer angesehenen Kunstzeitschrift und Vorsitzender einer der größten Literaturvereinigungen Moskaus – Massolit genannt. Sein Begleiter: der Dichter Iwan Nikolajewitsch Ponyrew, der unter dem Pseudonym Besdomny schrieb.

Kaum hatten sie den Schatten der ersten grünenden Linden erreicht, steuerten die beiden direkt auf einen bunt bemalten Kiosk mit der Aufschrift „Bier und Wasser“ zu.

Hier zeigte sich das erste Merkwürdige dieses eigenartigen Maienabends: Kein Mensch am Kiosk, kein Mensch auf der Allee, die parallel zur Malaja-Bronnaja verlief. Obwohl die drückende Hitze der sinkenden Sonne Moskau in trockenen Dunst hüllte, war niemand unter die Bäume gekommen, niemand saß auf den Bänken. Die Allee lag still wie ein vergessenes Bühnenbild.

„Narzan-Wasser, bitte“, sagte Berlioz.

„Narzan gibt’s nicht“, erwiderte die Verkäuferin und schien aus unerfindlichem Grund beleidigt.

„Gibt’s Bier?“, krächzte Besdomny.

„Kommt erst abends“, sagte die Frau.

„Und was haben Sie dann?“, fragte Berlioz.

„Aprikosenlimonade. Aber nur warm“, lautete die knappe Antwort.

„Na gut, geben Sie her...“

Die Aprikosenlimonade schäumte gelb und üppig, verströmte dabei einen sonderbaren Duft – eine Mischung aus Zucker und Friseursalon. Kaum hatten sie getrunken, begann das unvermeidliche Hicksen. Sie bezahlten, gingen zu einer Bank am Teich und ließen sich nieder, den Rücken zur Bronnaja gewandt.

Da geschah das zweite Seltsame – diesmal nur mit Berlioz. Plötzlich verstummte sein Hicksen. Das Herz stockte, fiel in eine bodenlose Leere und kehrte zurück mit einem dumpfen, stechenden Schmerz darin. Gleichzeitig überkam ihn eine Angst, so grundlos wie überwältigend – am liebsten wäre er davongelaufen.

Verwirrt blickte er sich um, begriff nicht, was ihn so erschreckte. Er wurde fahl, wischte sich die Stirn mit dem Taschentuch und dachte: „Was ist nur los? Sowas hatte ich noch nie… Mein Herz macht Zicken… Ich bin überarbeitet… Ich sollte alles liegen lassen und nach Kislowodsk fahren…“

In diesem Moment verdichtete sich die flirrende Luft vor ihm, und aus dem Nichts nahm eine durchscheinende Gestalt Form an. Ein seltsamer Mann: auf dem kleinen Kopf eine Jockeymütze, ein kariertes, knappes, luftiges Jackett. Dürr, schmal in den Schultern, mit einem hämischen Grinsen im Gesicht.

Berlioz’ Leben war bisher frei von allem Übernatürlichen gewesen. Nun wurde er noch blasser, riss die Augen auf und dachte: „Das kann nicht sein!“

Aber es war. Der lange, durchscheinende Mann schwankte vor ihm – ohne den Boden zu berühren.

Der Schrecken traf ihn so heftig, dass er unwillkürlich die Augen schloss. Als er sie wieder öffnete, war alles verschwunden – die Gestalt fort, der Karierte weg, und mit ihm die stechende Nadel im Herzen.

„Zum Teufel!“, stieß der Redakteur aus. „Weißt du, Iwan, mich hätte fast die Hitze erwischt! Ich hatte sogar sowas wie eine Halluzination…“ Er versuchte zu lächeln, doch in seinen Augen lag noch immer ein Flackern von Angst, und seine Hände zitterten leicht. Allmählich aber beruhigte er sich, fächelte sich mit dem Taschentuch Luft zu und sagte schließlich in beinahe heiterem Ton: „Also gut, weiter…“ Dann kehrte er zu dem vor der Aprikosenlimonade unterbrochenen Gespräch zurück.

Dieses Gespräch, wie man später erfuhr, drehte sich um Jesus Christus. Der Redakteur hatte den Dichter beauftragt, ein großes antireligiöses Gedicht für die nächste Ausgabe zu schreiben. Iwan Nikolajewitsch hatte es in Windeseile verfasst, doch Berlioz war unzufrieden. Besdomny hatte Jesus düster dargestellt, doch das, so meinte der Redakteur, reiche nicht – das ganze Gedicht müsse neu geschrieben werden. Nun hielt er dem Dichter eine regelrechte Vorlesung über Jesus, um ihm seine grundsätzlichen Fehler aufzuzeigen.

Es ist schwer zu sagen, was Iwan Nikolajewitsch zum Verhängnis wurde – seine bildhafte Sprache oder seine gänzliche Unkenntnis der Materie –, doch sein Jesus war ein ganz und gar lebendiger, einstmals realer Jesus, bloß ausgestattet mit allen denkbaren schlechten Eigenschaften.

Berlioz hingegen versuchte dem Dichter klarzumachen, dass es nicht um gut oder böse ging, sondern darum, dass dieser Jesus als historische Figur nie existiert hatte. Alle Berichte über ihn – reine Erfindung, ein schlichter Mythos.

Der Redakteur war belesen, und das ließ er spüren: Er verwies gewandt auf antike Historiker, etwa den berühmten Philon von Alexandria oder den umfassend gebildeten Flavius Josephus – beide erwähnten Jesus nicht mit einem Wort. Mit beeindruckender Gelehrsamkeit belehrte Michail Alexandrowitsch den Dichter auch darüber, dass die bekannte Stelle im fünfzehnten Buch, Kapitel 44 der „Annalen“ des Tacitus, in der Jesu Kreuzigung vorkommt, nichts weiter sei als eine spätere, gefälschte Einschiebung.

Der Dichter, dem all das völlig neu war, hörte aufmerksam zu, fixierte Berlioz mit seinen lebhaften grünen Augen und hickste gelegentlich, während er leise die Aprikosenlimonade verfluchte.

„Es gibt keine einzige orientalische Religion“, dozierte Berlioz, „in der nicht regelmäßig eine Jungfrau einen Gott zur Welt bringt. Und die Christen, ohne einen Funken Originalität, haben ihren Jesus auf exakt dieselbe Weise erschaffen – den es in Wahrheit nie gegeben hat. Genau da müssen wir ansetzen…“

Seine hohe Tenorstimme hallte durch die leere Allee. Und während Michail Alexandrowitsch immer tiefer in die Thematik glitt – in Tiefen, in die nur ein sehr Gebildeter hinabtauchen kann, ohne sich das Genick zu brechen –, lernte der Dichter immer neue, erstaunliche Dinge: über den ägyptischen Osiris, den sanften Gott, geboren von Himmel und Erde, über den phönizischen Tammuz, über Marduk und sogar über den kaum bekannten, schrecklichen Huitzilopochtli, den einstigen Götzen der Azteken.

Gerade als Michail Alexandrowitsch dem Dichter erklärte, wie die Azteken aus Teig eine Figur des Huitzilopochtli formten, erschien in der Allee der erste Mensch.

„Du, Iwan“, sagte Berlioz, „hast zum Beispiel die Geburt Jesu, des Gottessohns, sehr schön satirisch dargestellt. Aber der entscheidende Punkt ist: Schon vor Jesus wurden etliche Göttersöhne geboren – der phönizische Adonis, der phrygische Attis, der persische Mithras. Keiner von ihnen wurde je geboren, keinen von ihnen hat es gegeben – genauso wenig wie Jesus. Statt die Geburt oder etwa die Ankunft der Weisen zu schildern, solltest du besser die absurden Gerüchte über diese Ankunft darstellen. Sonst sieht es bei dir so aus, als sei er tatsächlich zur Welt gekommen!“

Besdomny versuchte nun, seinen quälenden Schluckauf zu unterdrücken, indem er den Atem anhielt – was nur dazu führte, dass er noch heftiger und schmerzhafter hickste. In eben diesem Moment brach Berlioz seine Rede ab, denn der Fremde war plötzlich aufgestanden und kam auf die beiden Schriftsteller zu.

Sie schauten ihn überrascht an.

„Verzeihen Sie bitte“, begann der Fremde mit einem Akzent, aber ohne die Wörter zu verformen, „dass ich mir erlaube, ohne vorgestellt zu sein… Doch das Thema Ihrer gelehrten Diskussion ist so spannend, dass…“

Er zog höflich sein Barett, und die beiden Freunde konnten nicht anders, als sich zu erheben und ihn zu grüßen.

„Nein, eher ein Franzose…“, dachte Berlioz.

„Ein Pole?…“, dachte Besdomny.

Man muss sagen, dass der Fremde auf den Dichter von Anfang an einen höchst unangenehmen Eindruck machte, während er Berlioz eher… nun, nicht gefiel, aber… sagen wir: ihn interessierte.

„Gestatten Sie, dass ich mich zu Ihnen setze?“, fragte der Fremde höflich, und die beiden rückten wie von selbst auseinander. Der Unbekannte setzte sich geschickt zwischen sie und begann ohne Umschweife:

„Wenn ich recht gehört habe, sagten Sie, dass es Jesus nie gegeben habe?“, fragte er und richtete seinen linkes grünes Auge auf Berlioz.

„Nein, Sie haben sich nicht verhört“, erwiderte dieser höflich, „genau das habe ich gesagt.“

„Ach, wie interessant!“, rief der Fremde aus.

„Was zum Teufel will der?“, dachte Besdomny und runzelte die Stirn.

„Und Sie teilen diese Ansicht Ihres Gesprächspartners?“, wandte sich der Unbekannte nun an Besdomny.

„Hundertprozentig!“, bestätigte der Dichter, der für seine blumige Ausdrucksweise bekannt war.

„Erstaunlich!“, rief der ungebetene Gast und blickte sich plötzlich verstohlen um. Dann senkte er die Stimme und sagte:

„Verzeihen Sie meine Aufdringlichkeit, aber habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie, neben allem anderen, auch nicht an Gott glauben?“ Dabei riss er die Augen weit auf und fügte hinzu: „Ich schwöre, ich verrate es keinem.“

„Ja, wir glauben nicht an Gott“, sagte Berlioz mit einem leichten Lächeln über die gespielte Bestürzung des Fremden. „Aber darüber kann man hier ganz offen sprechen.“

Der Fremde lehnte sich auf der Bank zurück, seine Stimme wurde fast quietschend vor Neugier:

„Sie sind Atheisten?!“

„Ja, wir sind Atheisten“, antwortete Berlioz mit einem Lächeln, während Besdomny verdrießlich dachte: „Was will dieser ausländische Gockel eigentlich?“

„Oh, wie wundervoll!“, rief der merkwürdige Fremde aus und drehte den Kopf hin und her, um die beiden Schriftsteller genau zu mustern.

„In unserem Land überrascht Atheismus niemanden“, erklärte Berlioz betont höflich, „die Mehrheit unserer Bevölkerung hat sich längst bewusst von den Märchen über Gott abgewandt.“

Da tat der Fremde etwas völlig Unerwartetes: Er stand auf, schüttelte dem verblüfften Berlioz die Hand und sagte mit feierlichem Ton:

„Lassen Sie mich Ihnen von Herzen danken!“

„Wofür danken Sie ihm denn?“, fragte Besdomny blinzelnd.

„Für eine äußerst wichtige Information, die für mich als Reisenden von größtem Interesse ist“, erklärte der seltsame Ausländer bedeutungsvoll und hob einen Finger in die Luft.

Diese Information schien ihn tatsächlich zu beeindrucken, denn sein Blick huschte erschrocken über die Häuserzeilen, als erwarte er hinter jedem Fenster einen Atheisten.

„Nein, ein Engländer ist er nicht…“, dachte Berlioz.

„Wo zum Teufel hat der so gut Russisch gelernt?“, fragte sich Besdomny und runzelte erneut die Stirn.

„Erlauben Sie mir eine Frage“, begann der Fremde nach kurzem, sorgenvollen Nachdenken, „wie steht es denn mit den Beweisen für die Existenz Gottes – jener fünf berühmten?“

„Ach!“ Berlioz zuckte bedauernd mit den Schultern. „Keiner dieser Beweise hält stand, und die Menschheit hat sie längst zu den Akten gelegt. Schließlich werden Sie mir zustimmen, dass es auf rationaler Ebene keinen Gottesbeweis geben kann.“

„Bravo!“, rief der Fremde. „Bravo! Sie haben die Gedanken des ruhelosen alten Immanuel in dieser Frage exakt wiedergegeben. Doch das Kuriose: Er widerlegte alle fünf Beweise – und schuf dann, als ob er sich selbst foppen wollte, ein sechstes, eigenes!“

„Kants Argumentation“, erwiderte Berlioz mit feinem Lächeln, „ist ebenso unhaltbar. Nicht umsonst sagte Schiller, seine Beweisführung könne nur Sklaven befriedigen, und Strauss machte sich sogar darüber lustig.“

Während er sprach, fragte sich Berlioz: „Wer ist dieser Mann? Und wie kommt er nur zu so einwandfreiem Russisch?“

„Man müsste diesen Kant für solche Beweise mal drei Jahre auf die Solowki-Inseln schicken!“, warf Iwan Nikolajewitsch plötzlich ein.

„Iwan!“, flüsterte Berlioz verlegen.

Doch der Vorschlag, Kant nach Solowki zu verbannen, erschreckte den Fremden keineswegs – im Gegenteil, er war entzückt.

„Genau, genau!“, rief er, sein grünes Auge funkelte. „Dort gehört er hin! Ich sagte ihm doch damals beim Frühstück: ‚Wissen Sie, Professor, bei allem Respekt – was Sie da gebaut haben, ist reichlich holprig! Klug, ja – aber völlig unverständlich. Die Leute werden sich über Sie kaputtlachen.‘“

Berlioz riss die Augen auf. „Beim Frühstück… mit Kant?! Was redet der da nur?“ – dachte er.

Doch der Fremde ließ sich nicht beirren. Stattdessen wandte er sich an den Dichter:

„Aber Kant nach Solowki zu schicken ist unmöglich – aus dem einfachen Grund, dass er bereits seit über hundert Jahren an einem deutlich weiter entfernten Ort weilt. Und glauben Sie mir: Von dort kommt niemand zurück!“

„Schade!“, rief der streitlustige Dichter.

„Ja, schade“, bekräftigte der Fremde mit blitzendem Blick und fuhr fort:

„Aber eine Frage lässt mich nicht los: Wenn es keinen Gott gibt – wer, bitte schön, lenkt dann das Leben des Menschen und die Ordnung auf der Erde?“

„Der Mensch selbst lenkt alles“, entgegnete Besdomny hastig, leicht genervt von dieser, gelinde gesagt, merkwürdigen Frage.

„Verzeihen Sie“, sagte der Fremde sanft, „aber zum Lenken braucht man wenigstens einen Plan. Erlauben Sie mir also die Gegenfrage: Wie kann der Mensch lenken, wenn er nicht einmal fähig ist, einen Plan für eine lächerlich kurze Spanne – sagen wir tausend Jahre – zu entwerfen, ja, nicht einmal für den morgigen Tag?“

Nun wandte er sich an Berlioz:

„Stellen Sie sich vor, Sie beginnen, alles zu lenken, über andere und sich selbst zu verfügen, kurz: Sie kommen auf den Geschmack – und plötzlich haben Sie… kch… kch… Lungenkrebs.“

Der Fremde lächelte süßlich, als ob ihm dieser Gedanke Vergnügen bereitete.

„Ja, Krebs“, wiederholte er genüsslich und blinzelte, als hätte er gerade das köstlichste Wort der Welt ausgesprochen. „Und schon ist’s aus mit der Lenkung! Kein Schicksal interessiert Sie mehr – nur noch Ihr eigenes. Ihre Nächsten beginnen, Sie zu belügen. Sie, die Unruhe im Leib, laufen erst zu den besten Ärzten, dann zu Scharlatanen, dann vielleicht gar zu Wahrsagern. Doch weder das eine noch das andere noch das dritte hilft – und das wissen Sie. Am Ende läuft alles wie es muss: Jemand, der eben noch glaubte, das Leben zu steuern, liegt plötzlich reglos in einem hölzernen Kasten, und die Umstehenden, die wissen, dass da nichts mehr zu holen ist, schieben ihn in den Ofen.“

„Oder es kommt noch schlimmer: Der Mensch hat sich gerade vorgenommen, nach Kislowodsk zu reisen“ – hier warf der Fremde einen schrägen Blick zu Berlioz – „eine scheinbar harmlose Kleinigkeit, doch nicht einmal das gelingt ihm mehr, weil er – aus welchem Grund auch immer – ausrutscht und unter eine Straßenbahn gerät! Wollen Sie ernsthaft behaupten, das habe er selbst gelenkt? Ist es nicht logischer, anzunehmen, dass jemand ganz anderer über ihn verfügt hat?“

Und bei diesen Worten stieß der Fremde ein seltsames Kichern aus.

Berlioz hörte sich diesen unerfreulichen Vortrag über Krebs und Straßenbahnunfälle aufmerksam an, und beunruhigende Gedanken begannen in ihm zu nagen. „Er ist kein Ausländer… kein Ausländer…“, dachte er. „Er ist eine höchst merkwürdige Erscheinung… aber wer zum Teufel ist er?“

„Sie möchten rauchen, wie ich sehe?“, wandte sich der Unbekannte plötzlich an Besdomny. „Welche Sorte bevorzugen Sie?“

„Haben Sie etwa verschiedene?“, brummte der Dichter, der soeben seine letzten Zigaretten aufgeraucht hatte.

„Welche bevorzugen Sie?“, wiederholte der Unbekannte.

„Na schön, Nascha Marka“, erwiderte Besdomny schroff.

Der Fremde zog ohne zu zögern ein Etui aus der Tasche und hielt es ihm hin: „Nascha Marka.“

Doch nicht der Inhalt verblüffte die Literaten am meisten – tatsächlich befanden sich darin Zigaretten der gewünschten Marke –, sondern das Etui selbst. Es war riesig, aus massivem Gold und auf dem geöffneten Deckel funkelte ein dreieckiger Diamant in blauem und weißem Licht.

Die Gedanken der beiden Männer gingen dabei auseinander. Berlioz dachte: „Nein, er ist doch ein Ausländer!“ Besdomny hingegen: „Was zum Teufel…?!“

Der Dichter und der Besitzer des Etuis zündeten sich Zigaretten an. Berlioz, der Nichtraucher, lehnte ab.

„Ich sollte ihm jetzt entgegenhalten“, dachte Berlioz, „ja, der Mensch ist sterblich, keine Frage. Aber die eigentliche…“

Doch er kam nicht mehr dazu. Der Fremde hob wieder an: „Ja, der Mensch ist sterblich – aber das ist nicht mal das Schlimmste. Schlimmer ist, dass er manchmal ganz plötzlich sterblich ist – und genau darin liegt der Haken! Und obendrein weiß er nicht einmal, was er heute Abend tun wird.“

„Was für eine absurde Fragestellung…“, dachte Berlioz und sagte:

„Also bitte, das ist doch übertrieben. Ich weiß ziemlich genau, wie mein heutiger Abend aussieht. Natürlich – vorausgesetzt, mir fällt nicht zufällig ein Ziegelstein auf den Kopf…“

„Ein Ziegelstein“, unterbrach ihn der Fremde mit Nachdruck, „fällt nie einfach so und grundlos jemandem auf den Kopf. Und vor allem versichere ich Ihnen: Ihnen droht das nicht. Sie werden auf ganz andere Weise sterben.“

„Ach ja? Vielleicht wissen Sie sogar, auf welche?“, fragte Berlioz, den die Absurdität des Gesprächs nun beinahe amüsierte. „Und wollen Sie es mir etwa verraten?“

„Sehr gern“, sagte der Fremde. Er musterte Berlioz wie ein Schneider, der Maß nimmt, murmelte durch die Zähne: „Eins, zwei… Merkur im zweiten Haus… der Mond ist weg… sechs – Unglück… Abend – sieben…“ und verkündete laut und fröhlich:

„Man wird Ihnen den Kopf abschlagen!“

Besdomny riss die Augen auf, wild und wütend, während Berlioz mit schiefer Miene fragte:

„Und wer bitte? Feinde? Invasoren?“

„Nein“, erwiderte der Fremde, „eine russische Frau. Eine Komsomolzin.“

„Hm…“, brummte Berlioz, nun deutlich verärgert über diesen geschmacklosen Witz. „Das ist, verzeihen Sie, ziemlich unwahrscheinlich.“

„Verzeihen Sie mir“, entgegnete der Fremde, „aber genau so wird es kommen. Übrigens, wenn es kein Geheimnis ist – was haben Sie für heute Abend geplant?“

„Kein Geheimnis. Ich gehe jetzt nach Hause in die Sadowaja. Und um zehn findet bei der Massolit eine Sitzung statt, bei der ich den Vorsitz führe.“

„Nein, das wird nicht geschehen“, sagte der Fremde entschieden.

„Und warum nicht?“

„Weil“, sprach der Fremde und blinzelte in den Himmel, wo schwarze Vögel lautlos ihre Kreise zogen, als spürten sie bereits die abendliche Kühle, „weil Annuschka bereits das Sonnenblumenöl gekauft hat. Und nicht nur gekauft – sie hat es auch schon verschüttet. Deshalb wird die Sitzung nicht stattfinden.“

Unter den Linden trat ein Schweigen ein.

„Verzeihen Sie“, sagte Berlioz nach einer Weile und blickte den Unbekannten an, der solchen Unsinn redete, „aber was hat Sonnenblumenöl damit zu tun? Und wer ist diese Annuschka?“

„Das Sonnenblumenöl hat Folgendes damit zu tun“, sagte Besdomny plötzlich, offenbar entschlossen, dem ungebetenen Gast den Kampf anzusagen, „waren Sie, Bürger, jemals in einer Nervenheilanstalt?“

„Iwan!“, flüsterte Michail Alexandrowitsch vorwurfsvoll.

Doch der Fremde war keineswegs beleidigt – im Gegenteil, er lachte laut und herzlich.

„Ja, ja, ich war dort! Und nicht nur einmal!“, rief der Fremde lachend, ohne Besdomny aus den Augen zu lassen. „Wo ich überall war! Nur schade, dass ich nie auf die Idee kam, einen Professor zu fragen, was Schizophrenie eigentlich ist. Aber das können Sie ja selbst bei ihm herausfinden, Iwan Nikolajewitsch!“

„Woher wissen Sie, wie ich heiße?“

„Aber bitte, Iwan Nikolajewitsch, wer kennt Sie denn nicht?“

Da zog der Fremde aus seiner Tasche die gestrige Ausgabe der Literaturnaja Gaseta, und Iwan Nikolajewitsch sah sofort auf der Titelseite sein eigenes Porträt – darunter seine Verse. Doch der Beweis seines Ruhms, der ihn gestern noch mit Stolz erfüllt hatte, ließ ihn nun kalt.

„Verzeihen Sie“, sagte er mit verfinsterter Miene, „könnten Sie einen Moment warten? Ich möchte meinem Kameraden ein paar Worte sagen.“

„Oh, mit Vergnügen!“, rief der Unbekannte aus. „Hier unter den Linden ist es herrlich, und außerdem habe ich es nicht eilig.“

„Hör zu, Mischa“, flüsterte der Dichter, nachdem er Berlioz beiseitegezogen hatte, „der ist kein Tourist, sondern ein Spion. Ein russischer Emigrant, der sich hier eingeschlichen hat. Frag ihn nach seinen Papieren, bevor er verduftet…“

„Meinst du?“, flüsterte Berlioz beunruhigt zurück, während sein Gedanke sich überschlug: „Er könnte recht haben…“

„Glaub mir“, raunte Besdomny, „er spielt den Dummen, um uns auszuhorchen. Hast du gehört, wie perfekt er Russisch spricht?“

Besdomny ließ den Fremden nicht aus den Augen, während er sprach – bloß kein plötzliches Verschwinden.

„Komm, lass ihn uns nicht entwischen…“

Er zog Berlioz an der Hand zurück zur Bank.

Doch der Unbekannte saß nicht mehr, er stand daneben – mit einer kleinen dunklen Buchmappe, einem dicken Umschlag aus feinem Papier und einer Visitenkarte in der Hand.

„Verzeihen Sie, dass ich mich im Eifer unserer Diskussion nicht vorgestellt habe. Hier meine Karte, mein Pass und die Einladung nach Moskau zur Konsultation“, sagte der Fremde mit Nachdruck und sah die beiden Literaten durchdringend an.

Beide fühlten sich ertappt.

„Verdammt, er hat alles gehört…“, dachte Berlioz und machte eine beschwichtigende Geste, dass es nicht nötig sei, die Dokumente zu zeigen.

Doch der Fremde reichte sie ihm dennoch. Der Dichter erhaschte einen Blick auf die Visitenkarte – in lateinischer Schrift stand dort das Wort „Professor“ sowie der Anfang des Nachnamens: ein „V“.

„Sehr erfreut“, murmelte der Redakteur verlegen, woraufhin der Fremde seine Papiere zurück in die Tasche steckte.

Damit war der Friede wiederhergestellt, und alle drei nahmen erneut auf der Bank Platz.

„Sie wurden also als Berater eingeladen, Professor?“, fragte Berlioz.

„Ja, als Berater.“

„Sie sind Deutscher?“, erkundigte sich Besdomny.

„Ich?…“ Der Professor wiederholte die Frage und schien kurz zu überlegen. „Ja, wohl ein Deutscher…“, sagte er schließlich.

„Sie sprechen aber ausgezeichnet Russisch“, merkte Besdomny an.

„Oh, ich bin Polyglott. Ich beherrsche eine Vielzahl von Sprachen“, erwiderte der Professor.

„Und was ist Ihr Fachgebiet?“, fragte Berlioz.

„Ich bin Spezialist für schwarze Magie.“

„Na sowas!“, hämmerte es in Michail Alexandrowitschs Kopf.

„U… und Sie wurden speziell für dieses Fachgebiet eingeladen?“, stotterte er.

„Ja, genau deswegen“, bestätigte der Professor und erklärte:

„In der Staatsbibliothek wurden echte Manuskripte des Zauberers Gerbert von Aurillac aus dem zehnten Jahrhundert entdeckt. Ich wurde beauftragt, sie zu entschlüsseln. Ich bin weltweit der einzige Spezialist.“

„Ah! Sie sind also Historiker?“, fragte Berlioz mit spürbarer Erleichterung und wachsendem Respekt.

„Ich bin Historiker“, bestätigte der Professor und fügte dann, völlig aus dem Zusammenhang gerissen, hinzu:

„Heute Abend am Patriarchenteich wird eine interessante Geschichte geschehen.“

Wieder blickten sich der Redakteur und der Dichter erstaunt an.

Der Professor winkte sie näher zu sich, und als sie sich ihm beugten, flüsterte er:

„Merken Sie sich: Jesus hat existiert.“

„Sehen Sie, Professor“, erwiderte Berlioz mit einem gezwungenen Lächeln, „wir respektieren Ihr umfassendes Wissen, aber wir vertreten in dieser Frage eine andere Auffassung.“

„Es braucht keine Auffassungen“, entgegnete der merkwürdige Professor. „Er hat einfach existiert. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen.“

„Aber man braucht doch Beweise…“, begann Berlioz.

„Beweise sind nicht nötig“, sagte der Professor, nun ganz leise, sein Akzent wie weggeblasen:

„Ganz einfach: In einem weißen Mantel mit blutrotem Futter, mit schlurfendem Kavallerieschritt, früh am Morgen des vierzehnten Tages des Frühlingsmonats Nisan…“

Kapitel 2Pontius Pilatus

In einem weißen Mantel mit blutrotem Futter, schleppend, im Kavallerieschritt, trat am frühen Morgen des vierzehnten Tages im Frühlingsmonat Nisan der Statthalter von Judäa, Pontius Pilatus, in die überdachte Kolonnade zwischen den Flügeln des Palastes von Herodes dem Großen.

Nichts auf der Welt verabscheute der Statthalter mehr als den Duft von Rosenöl, und alles deutete darauf hin, dass dieser Tag ein übler werden würde, denn dieser Geruch haftete ihm bereits seit der Dämmerung an. Es schien ihm, als verströmten selbst die Zypressen und Palmen im Garten diesen süßen Duft, als mische sich zu dem Schweiß und Leder der Eskorte ein verdammter Rosenschwall. Aus den Wirtschaftsgebäuden hinter dem Palast, wo die erste Kohorte der Zwölften Blitzlegion untergebracht war, die mit dem Statthalter nach Jerschalaim gekommen war, zog Rauch durch die obere Terrasse des Gartens in die Kolonnade. Zum bitteren Qualm, der verriet, dass die Feldköche der Zenturien das Mittagessen zubereiteten, gesellte sich wieder dieser schwere Rosenduft.

„O Götter, Götter, warum straft ihr mich?… Nein, kein Zweifel, es ist wieder da – dieses unbezwingbare, schreckliche Leiden… Migräne, die nur eine Kopfhälfte peinigt… Es gibt kein Mittel, keine Rettung… Ich werde versuchen, den Kopf stillzuhalten…“

Ein Stuhl stand schon auf dem Mosaikboden neben dem Brunnen bereit. Der Statthalter ließ sich hineinfallen, sah niemanden an und streckte nur die Hand aus. Der Sekretär legte ehrfürchtig ein Stück Pergament hinein. Pilatus verzog schmerzhaft das Gesicht, überflog das Geschriebene mit schrägem Blick, reichte das Pergament zurück und brachte mühsam hervor:

„Ein Angeklagter aus Galiläa? Wurde die Angelegenheit an den Tetrarchen weitergegeben?“

„Ja, Statthalter“, antwortete der Sekretär.

„Und was hat er entschieden?“

„Er weigerte sich, ein Urteil zu sprechen, und leitete das Todesurteil des Sanhedrins zur Bestätigung an Sie weiter“, erklärte der Sekretär.

Der Statthalter zuckte mit der Wange und sagte leise: „Führt den Angeklagten vor.“

Zwei Legionäre traten von der Terrasse in die Galerie unter die Säulen und stellten sich mit dem Gefangenen vor den Stuhl des Statthalters. Es war ein Mann von etwa siebenundzwanzig Jahren, in einen alten, zerrissenen blauen Kittel gehüllt. Sein Kopf war mit einem weißen Tuch umwickelt, das ein Riemen über der Stirn hielt. Die Hände gefesselt hinter dem Rücken. Unter dem linken Auge ein dunkler Bluterguss, am Mundwinkel eine verkrustete Schürfwunde. Der Blick des Mannes war wach und neugierig auf den Statthalter gerichtet.

Pilatus schwieg eine Weile, dann fragte er leise auf Aramäisch: „Also warst du es, der das Volk aufgewiegelt hat, den Tempel von Jerschalaim zu zerstören?“

Während er sprach, saß er wie versteinert, nur die Lippen bewegten sich kaum. Er wagte es nicht, sich zu rühren, aus Angst, das höllische Pochen in seinem Kopf könnte zurückkehren.

Der Mann mit den gefesselten Händen beugte sich leicht vor und begann: „Guter Mann! Glaub mir…“

Doch Pilatus unterbrach ihn sogleich, ohne sich zu regen, ohne die Stimme zu heben: „Mich nennst du einen guten Mann? Du irrst. In Jerschalaim flüstern sie, ich sei ein grausames Ungeheuer – und sie haben recht.“

Genauso tonlos fuhr er fort: „Zenturio Rattentöter zu mir.“

Es schien, als sei es auf dem Balkon dunkler geworden, als der Zenturio der ersten Zenturie, Markus, genannt Rattentöter, vor dem Statthalter erschien. Rattentöter war ein Hüne, überragte selbst die größten Soldaten der Legion, und seine Schultern waren so breit, dass er die junge Morgensonne völlig abschirmte.

Der Statthalter sprach ihn auf Latein an: „Der Verbrecher nennt mich ‚guter Mensch‘. Führ ihn für eine Minute hinaus und erklär ihm, wie man mit mir spricht. Aber verletz ihn nicht.“

Alle, nur nicht der regungslose Statthalter, verfolgten mit Blicken, wie Markus Rattentöter dem Gefesselten mit einer Geste bedeutete, ihm zu folgen.

Wo auch immer Rattentöter auftauchte, zogen ihn die Blicke auf sich – wegen seiner Größe. Wer ihn zum ersten Mal sah, erschrak zudem über sein entstelltes Gesicht: Die Nase, zerschmettert von einem germanischen Keulenschlag.

Schwer hallten seine Stiefel auf dem Mosaik, der Gefangene folgte ihm lautlos. Schweigen senkte sich über die Kolonnade, nur das Girren der Tauben auf der Gartenterrasse und das leise Plätschern des Brunnens waren zu hören. Der Statthalter verspürte das Verlangen, aufzustehen, den Kopf unter den Wasserstrahl zu halten und darin zu verharren. Doch er wusste, dass selbst das keine Linderung bringen würde.

Kaum hatte Rattentöter den Gefangenen aus der Kolonnade in den Garten geführt, nahm er von einem Legionär, der an am Sockel einer Bronzestatue stand, eine Geißel und schlug dem Gefesselten mit einer lässigen, fast gleichgültigen Bewegung auf die Schultern. Die Geste war flüchtig und leicht, doch der Mann brach augenblicklich zusammen, als hätte man ihm die Beine fortgezogen. Er rang nach Luft, die Farbe wich aus seinem Gesicht und seine Augen wurden leer.

Mit nur einer Hand hob Markus ihn mühelos in die Höhe, als trüge er einen leeren Sack, stellte ihn wieder auf die Beine und sprach mit nasaler Stimme und schwerfälliger Aramäisch-Aussprache: „Den römischen Statthalter nennt man Hegemon. Nichts weiter. Stillstehen. Hast du mich verstanden, oder soll ich dich nochmals schlagen?“

Der Gefangene schwankte, fing sich, die Farbe kehrte zurück, er atmete tief durch und antwortete heiser: „Ich habe dich verstanden. Schlag mich nicht.“

Eine Minute später stand er wieder vor dem Statthalter.

Eine matte, kranke Stimme fragte: „Name?“

„Mein Name?“, erwiderte der Gefangene hastig, mit der Haltung eines Mannes, der sich sichtlich mühte, vernünftig zu antworten, um keinen weiteren Ärger zu provozieren.

Der Statthalter sprach leise: „Meinen Namen kenne ich. Stell dich nicht dümmer, als du bist. Deinen Namen.“

„Jeschua“, antwortete der Gefangene eilig.

„Hast du einen Beinamen?“

„Ha-Nozri.“

„Woher stammst du?“

„Aus der Stadt Gamala“, sagte der Gefangene und wies mit dem Kopf nach rechts, nordwärts, dorthin, wo irgendwo fern die Stadt Gamala lag.

„Was ist deine Abstammung?“

„Ich weiß es nicht genau“, antwortete der Gefangene lebhaft. „Ich erinnere mich nicht an meine Eltern. Man sagte mir, mein Vater sei ein Syrer gewesen…“

„Wo wohnst du gewöhnlich?“

„Ich habe keinen festen Wohnsitz“, antwortete der Gefangene verlegen. „Ich ziehe von Stadt zu Stadt.“

„Das kann man mit einem einzigen Wort sagen: Landstreicher“, bemerkte der Statthalter und fragte weiter: „Hast du Verwandte?“

„Niemanden. Ich bin allein auf der Welt.“

„Kannst du lesen und schreiben?“

„Ja.“

„Sprichst du außer Aramäisch noch eine andere Sprache?“

„Ja. Griechisch.“

Das geschwollene Augenlid hob sich, ein von Schmerz verschleierter Blick richtete sich auf den Gefangenen. Das andere Auge blieb geschlossen.

Pilatus begann auf Griechisch: „Also warst du es, der sich vorgenommen hatte, den Tempel zu zerstören und das Volk dazu aufgerufen hat?“

Der Gefangene lebte auf, seine Augen wurden klar, der ängstliche Ausdruck wich, und er antwortete auf Griechisch: „Ich, gu…“ Ein Schreck zuckte in seinem Blick auf, denn er hätte sich beinahe versprochen. „Ich, Hegemon, hatte niemals in meinem Leben vor, den Tempel zu zerstören, und habe niemanden zu solch unsinniger Tat aufgerufen.“

Überraschung glitt über das Gesicht des Sekretärs, der über einem niedrigen Tisch saß und die Aussagen auf Pergament schrieb. Er hob den Kopf, senkte ihn jedoch sofort wieder.

„Viele Menschen strömen zu diesem Fest in die Stadt. Darunter Magier, Astrologen, Wahrsager, Mörder“, sprach der Statthalter tonlos weiter. „Und es gibt auch Lügner. Du zum Beispiel bist ein Lügner. Es steht eindeutig geschrieben: Du hast zum Tempelsturz aufgerufen. Die Menschen bezeugen es.“

„Diese guten Menschen“, sagte der Gefangene, fügte hastig „Hegemon“ hinzu und fuhr fort, „haben nichts verstanden und alles durcheinandergebracht, was ich gesagt habe. Ich fürchte mittlerweile, dass diese Verwirrung noch sehr lange andauern wird. Und das alles, weil er eines meine Worte falsch niederschreibt.“

Schweigen trat ein. Nun ruhten beide kranken Augen schwer auf dem Gefangenen.

„Ich sage dir zum letzten Mal: Hör auf, dich als Verrückten auszugeben, Räuber“, sagte Pilatus leise und gleichmäßig. „Man hat nicht viel gegen dich in der Hand, doch das, was aufgeschrieben ist, reicht aus, um dich hängen zu lassen.“

„Nein, nein, Hegemon“, sagte der Gefangene und spannte sich sichtlich an, um ihn zu überzeugen. „Da läuft einer herum mit einem Ziegenpergament und schreibt unaufhörlich. Doch ich warf einen Blick darauf und erschrak. Kein einziges Wort, das dort stand, habe ich gesagt. Ich flehte ihn an: ‚Verbrenn dein Pergament, um Gottes willen!‘ Aber er riss es mir aus den Händen und rannte davon.“

„Wer ist das?“, fragte Pilatus angewidert und fasste sich an die Schläfe.

„Levi Matthäus“, erklärte der Gefangene bereitwillig. „Er war Zolleinnehmer, ich traf ihn zum ersten Mal auf der Straße nach Bethphage, dort, wo ein Feigenhain an der Ecke liegt. Ich sprach ihn an. Anfangs begegnete er mir feindselig, beschimpfte mich sogar, oder besser gesagt: Er glaubte, mich zu beschimpfen, indem er mich einen Hund nannte.“

Der Gefangene lächelte.

„Ich persönlich sehe nichts Schlechtes an diesem Tier, um mich durch dieses Wort beleidigt zu fühlen…“

Der Sekretär hörte auf zu schreiben und warf einen verstohlenen, überraschten Blick – nicht auf den Gefangenen, sondern auf den Statthalter.

„…doch nachdem er mir zugehört hatte, wurde er milder“, fuhr Jeschua fort. „Schließlich warf er das Geld auf die Straße und sagte, er wolle mit mir auf Wanderschaft gehen…“

Pilatus verzog eine Wange zu einem spöttischen Lächeln, entblößte seine gelblichen Zähne und wandte sich mit dem ganzen Oberkörper zum Sekretär:

„Oh, Stadt Jerschalaim! Was man hier nicht alles zu hören bekommt! Ein Zolleinnehmer, hören Sie, hat sein Geld auf die Straße geworfen!“

Nicht wissend, wie er darauf antworten sollte, hielt der Sekretär es für klug, das Lächeln des Statthalters zu wiederholen.

„Und er sagte, dass ihm Geld von nun an verhasst sei“, erklärte Jeschua die seltsame Tat von Levi Matthäus und fügte hinzu: „Seitdem ist er mein Begleiter.“

Der Statthalter grinste noch immer, blickte zum Gefangenen, dann zur Sonne, die unaufhaltsam über den Reiterstatuen des Hippodroms aufstieg. Plötzlich überkam ihn in einem Anflug von Übelkeit der Gedanke, es wäre das Einfachste, diesen sonderbaren Räuber vom Balkon zu verbannen, indem er einfach zwei Worte spräche: „Hängt ihn auf.“ Ihn und die Eskorte fortschaffen, selbst die Kolonnade verlassen, sich in den Palast zurückziehen, das Zimmer verdunkeln, auf das Lager sinken, kaltes Wasser verlangen, mit weinerlicher Stimme den Hund Banga rufen und ihm seine Migräne klagen… Und der Gedanke an Gift flackerte verlockend durch den schmerzenden Kopf des Statthalters.

Mit trüben Augen starrte er auf den Gefangenen und schwieg eine Weile, während er verzweifelt zu erinnern versuchte, warum an diesem gnadenlosen, von der Morgensonne verbrannten Jerschalaimer Tag ein geschlagener, entstellter Mann vor ihm stand und welche unnötigen Fragen er ihm noch stellen sollte.

„Levi Matthäus?“, fragte der Kranke mit heiserer Stimme und schloss die Augen.

„Ja, Levi Matthäus“, erreichte ihn die hohe, ihn quälende Stimme.

„Was hast du also auf dem Markt über den Tempel zu den Leuten gesagt?“

Die Stimme des Antwortenden bohrte sich wie Nadeln in die Schläfen, unerträglich schmerzhaft:

„Ich, Hegemon, sagte, dass der Tempel des alten Glaubens einstürzen und ein neuer Tempel der Wahrheit errichtet wird. Ich habe es so formuliert, damit es verständlicher ist.“

„Warum aber hast du, Landstreicher, auf dem Markt die Leute verwirrt, indem du von einer Wahrheit sprachst, von der du nichts verstehst? Was ist Wahrheit?“

Da dachte der Statthalter: „Oh, meine Götter! Ich frage ihn nach Dingen, die vor Gericht völlig nutzlos sind… Mein Verstand versagt mir…“ Und wieder erschien ihm eine Schale mit dunkler Flüssigkeit vor Augen. „Gift… Ich brauche Gift…“

Wieder hörte er die Stimme: „Die Wahrheit ist vor allem, dass du Kopfschmerzen hast, und sie sind so stark, dass du kleinmütig an den Tod denkst. Du bist nicht nur unfähig, mit mir zu sprechen, es fällt dir sogar schwer, mich anzusehen. Und ich bin nun unfreiwillig dein Henker, was mich traurig macht. Du kannst an nichts anderes mehr denken und wünschst dir nur, dass dein Hund kommt – das einzige Wesen, dem du offenbar verbunden bist. Aber deine Qualen werden gleich enden, dein Kopf wird nicht mehr schmerzen.“

Der Sekretär riss die Augen auf und unterbrach das Schreiben.

Pilatus hob seinen gequälten Blick zum Gefangenen und sah, dass die Sonne bereits ziemlich hoch über dem Hippodrom stand, dass ihr Lichtstrahl bis in die Kolonnade vorgedrungen war und sich den abgetretenen Sandalen Jeschuas näherte, während dieser sich vor der Sonne zurückzog.

Da erhob sich der Statthalter aus dem Stuhl, umfasste seinen Kopf mit beiden Händen, und auf seinem gelblichen, rasierten Gesicht zeigte sich ein Ausdruck des Entsetzens. Doch er unterdrückte ihn sofort mit eiserner Willenskraft und ließ sich wieder in den Stuhl sinken.

Der Gefangene sprach weiter, der Sekretär aber schrieb nichts mehr auf, sondern reckte nur wie eine Gans den Hals, um kein Wort zu verpassen.

„Nun, alles ist vorbei“, sagte der Gefangene und blickte Pilatus freundlich an. „Und darüber bin ich sehr froh. Ich rate dir, Hegemon, den Palast für eine Weile zu verlassen und ein wenig zu Fuß in der Umgebung spazieren zu gehen, vielleicht in den Gärten am Ölberg.“

„Ein Gewitter wird kommen…“ Der Gefangene drehte sich um, blinzelte in die Sonne und fuhr fort:

„…später, gegen Abend. Ein Spaziergang würde dir guttun, und ich würde dich gerne begleiten. Mir sind ein paar neue Gedanken gekommen, die dir, wie ich glaube, interessant erscheinen könnten, und ich würde sie mit Freude mit dir teilen, zumal du auf mich wie ein sehr kluger Mensch wirkst.“

Der Sekretär erbleichte bis zur Todesblässe und ließ die Schriftrolle zu Boden fallen.

„Das Problem ist“, fuhr der ungehindert sprechende Gefangene fort, „dass du dich zu sehr verschlossen und endgültig den Glauben an die Menschen verloren hast. Denn es ist doch nicht möglich – stimmst du mir nicht zu? –, all deine Zuneigung in einen Hund zu legen. Dein Leben ist ärmlich, Hegemon.“

Dabei erlaubte sich der Sprecher ein Lächeln.

Der Sekretär dachte nur noch an eines: Sollte er seinen eigenen Ohren trauen oder nicht? Er musste es wohl oder übel glauben. Also versuchte er sich vorzustellen, welche seltsame Form der Groll des jähzornigen Statthalters angesichts dieser ungeheuerlichen Dreistigkeit annehmen würde. Doch selbst er, der Pilatus gut kannte, konnte es sich nicht ausmalen.

Da erklang plötzlich die heisere, rauchige Stimme des Statthalters, der auf Latein sagte: „Bindet ihm die Hände los.“

Eine der Wachen schlug mit dem Speer auf den Boden, reichte ihn einem anderen, trat vor und löste die Fesseln des Gefangenen. Der Sekretär hob die Schriftrolle auf, entschied sich jedoch, vorerst nichts mehr zu notieren und sich über nichts mehr zu wundern.

„Sag mir“, fragte Pilatus leise auf Griechisch, „bist du ein großer Arzt?“

„Nein, Statthalter, ich bin kein Arzt“, antwortete der Gefangene und rieb mit sichtbarem Genuss seine geschwollene, zerdrückte, purpurrote Hand.

Pilatus bohrte seinen finsteren Blick von unten in den Gefangenen, und in seinen Augen war nun keine Trübung mehr – nur noch die bekannten Funken.

„Ich habe dich nicht gefragt“, sagte Pilatus, „ob du vielleicht auch Latein kannst?“

„Ja, ich kann es“, antwortete der Gefangene.

Eine Röte trat auf die gelblichen Wangen des Statthalters, und er fragte nun auf Latein: „Wie hast du gewusst, dass ich meinen Hund rufen wollte?“

„Das war sehr einfach“, erwiderte der Gefangene auf Latein. „Du hast mit der Hand durch die Luft gestrichen“ – er wiederholte Pilatus’ Geste – „als würdest du etwas streicheln. Und deine Lippen…“

„Ja“, sagte Pilatus.

Eine Pause trat ein. Dann stellte Pilatus auf Griechisch die Frage: „Also bist du ein Arzt?“

„Nein, nein“, erwiderte der Gefangene lebhaft. „Glaube mir, ich bin kein Arzt.“

„Nun gut. Wenn du das geheim halten willst, dann halte es geheim. Für die Sache ist es nicht von Bedeutung. Also behauptest du, dass du nicht dazu aufgerufen hast, den Tempel zu zerstören… ihn anzuzünden oder auf andere Weise zu vernichten?“

„Ich, Hegemon, habe niemals zu so etwas aufgerufen, ich wiederhole es. Habe ich etwa den Verstand eines Geisteskranken?“

„Oh nein, du wirkst nicht wie ein Geisteskranker“, erwiderte der Statthalter leise und lächelte mit einem beängstigenden Lächeln. „Dann schwöre, dass es nicht so war.“

„Womit möchtest du, dass ich schwöre?“, fragte der nun entfesselte Gefangene voller Eifer.

„Nun, zum Beispiel mit deinem Leben“, antwortete der Statthalter. „Darauf zu schwören wäre jetzt sehr passend, denn es hängt nur noch an einem seidenen Faden, wisse das.“

„Glaubst du etwa, dass du es an diesem Faden aufgehängt hast, Hegemon?“, fragte der Gefangene. „Wenn du das glaubst, irrst du dich gewaltig.“

Pilatus zuckte zusammen und knirschte mit den Zähnen.

„Ich kann diesen Faden durchschneiden.“

„Auch darin irrst du dich“, erwiderte der Gefangene mit einem sanften Lächeln, während er sich mit der Hand vor der Sonne schützte. „Stimmst du mir nicht zu, dass nur derjenige den Faden durchtrennen kann, der ihn aufgehängt hat?“

„So, so“, sagte Pilatus mit einem Lächeln. „Jetzt habe ich keinen Zweifel mehr daran, dass die Schaulustigen in Jerschalaim dir auf Schritt und Tritt gefolgt sind. Ich weiß nicht, wer dir deine Zunge gegeben hat, aber sie ist gut geführt. Sag mir übrigens: Stimmt es, dass du durch das Susa-Tor in Jerschalaim eingezogen bist, auf einem Esel reitend, begleitet von einer Menge Gesindel, die dich wie einen Propheten begrüßte?“

Der Statthalter wies auf die Pergamentrolle.

Der Gefangene blickte Pilatus erstaunt an.

„Ich besitze keinen Esel, Hegemon“, sagte er. „Ich bin durch das Susa-Tor nach Jerschalaim gekommen, das stimmt, aber zu Fuß, begleitet nur von Levi Matthäus. Und niemand hat mir irgendetwas zugerufen, denn damals kannte mich in Jerschalaim noch niemand.“

„Kennst du zufällig jemanden namens Dismas, einen anderen namens Gestas und einen dritten namens Bar-Rabban?“, fuhr Pilatus fort, ohne den Gefangenen aus den Augen zu lassen.

„Diese guten Menschen kenne ich nicht“, antwortete der Gefangene.

„Wirklich?“

„Wirklich.“

„Und sag mir, warum benutzt du ständig den Ausdruck ‚gute Menschen‘? Nennst du alle so?“

„Alle“, antwortete der Gefangene. „Es gibt keine bösen Menschen auf der Welt.“

„Das höre ich zum ersten Mal“, sagte Pilatus und verzog spöttisch den Mund. „Aber vielleicht kenne ich das Leben nicht gut genug… Ihr könnt aufhören zu schreiben“, wandte er sich an den Sekretär, obwohl dieser ohnehin nichts mehr mitschrieb. Dann fuhr er fort, den Gefangenen zu befragen „Hast du das in einem griechischen Buch gelesen?“

„Nein, ich bin von selbst zu dieser Erkenntnis gelangt.“

„Und du predigst das?“

„Ja.“

„Und sag mir, ist zum Beispiel der Zenturio Markus, den man Rattentöter nennt – ist er ein guter Mensch?“

„Ja“, antwortete der Gefangene. „Er ist allerdings ein unglücklicher Mensch. Seit die guten Menschen ihn verstümmelt haben, wurde er grausam und hartherzig. Es wäre interessant zu wissen, wer ihn entstellt hat.“

„Das kann ich dir gern sagen“, erwiderte Pilatus. „Denn ich war Zeuge davon. Gute Menschen fielen über ihn her wie Hunde über einen Bären. Die Germanen verbissen sich in seinen Hals, seine Arme, seine Beine. Die Infanteriemanipel wurde eingekesselt, und hätte nicht die Kavallerieeinheit aus der Flanke angegriffen – ich selbst führte sie an –, dann, mein lieber Philosoph, hättest du heute nicht die Gelegenheit, mit Rattentöter zu sprechen. Das geschah in der Schlacht von Idistaviso, im Tal der Jungfrauen.“

„Wenn man mit ihm sprechen könnte“, sagte der Gefangene plötzlich träumerisch, „bin ich sicher, dass er sich grundlegend verändern würde.“

„Ich glaube“, erwiderte Pilatus, „dass du dem Legaten der Legion wenig Freude bereiten würdest, wenn du dich entschließt, mit einem seiner Offiziere oder Soldaten zu sprechen. Doch dazu wird es, zum allgemeinen Glück, nicht kommen – und der Erste, der dafür sorgt, bin ich.“

In diesem Moment schoss eine Schwalbe in die Kolonnade, zog eine Runde unter der goldenen Decke, sank herab, streifte mit ihrem scharfen Flügel fast das Gesicht einer Bronzestatue in einer Nische und verschwand hinter dem Kapitell einer Säule. Vielleicht kam ihr der Gedanke, dort ein Nest zu bauen.

Während ihres Fluges formte sich in dem nun klaren und leichten Kopf des Statthalters eine Lösung. Sie lautete: Der Hegemon hat den Fall des wandernden Philosophen Jeschua, genannt Ha-Nozri, geprüft und kein Verbrechen festgestellt. Insbesondere fand er keinerlei Verbindung zwischen Jeschuas Handlungen und den kürzlich in Jerschalaim vorgefallenen Unruhen. Der wandernde Philosoph erwies sich als geisteskrank. Daher bestätigt der Statthalter das Todesurteil, das der Kleine Sanhedrin über Ha-Nozri verhängt hat, nicht. Doch da Jeschuas wahnsinnige, utopische Reden Unruhen in Jerschalaim auslösen könnten, wird der Statthalter ihn aus der Stadt entfernen und ihn in Caesarea Stratonis am Mittelmeer in Gewahrsam nehmen lassen – genau dort, wo sich die Residenz des Statthalters befindet. Es blieb nur noch, diese Entscheidung dem Sekretär zu diktieren.

Die Flügel der Schwalbe zischten über den Kopf des Hegemons hinweg, sie tauchte zum Becken des Brunnens hinab und flog dann in die Freiheit hinaus. Der Statthalter hob den Blick auf den Gefangenen und sah, dass neben ihm eine Staubsäule in die Höhe stieg.

„Ist das alles über ihn?“, fragte Pilatus den Sekretär.

„Nein, leider nicht“, erwiderte dieser unerwartet und reichte Pilatus ein weiteres Pergamentstück.

„Was steht da noch?“, fragte Pilatus und runzelte die Stirn.

Nachdem er das Pergament gelesen hatte, veränderte sich sein Gesichtsausdruck. Ob dunkles Blut in seinen Hals und sein Gesicht schoss oder etwas anderes geschah – jedenfalls verlor seine Haut die gelbliche Färbung und wurde bräunlich, und seine Augen schienen einzufallen.

Wahrscheinlich war es das Blut, das in seinen Schläfen pochte, doch irgendetwas geschah mit seiner Sicht. Es kam ihm vor, als wäre der Kopf des Gefangenen verschwunden und an seiner Stelle ein anderer erschienen. Auf diesem kahlen Kopf saß ein goldener Kranz mit lückenhaften Zacken, auf der Stirn ein kreisförmiges Geschwür, das die Haut zerfraß und mit Salbe bestrichen war. Der eingefallene, zahnlose Mund hatte eine herabhängende, trotzig schlaffe Unterlippe.

Pilatus hatte das Gefühl, dass die rosafarbenen Säulen des Balkons und die Dächer von Jerschalaim in der Ferne, unterhalb des Gartens, verschwanden – dass alles ringsumher in das dichte Grün der kaprischen Gärten eintauchte. Und auch sein Gehör täuschte ihn. Es schien ihm, als erklängen in weiter Ferne leise und drohende Trompeten, und sehr deutlich hörte er eine nasale Stimme, die hochmütig die Worte sprach: „Das Gesetz über Majestätsbeleidigung…“

Seine Gedanken jagten in kurzen, wirren und seltsamen Sätzen dahin: „Verloren!…“, dann: „Wir sind verloren!…“ Und eine völlig absurde, mittendrin aufblitzende Vorstellung über eine Art Unsterblichkeit – und diese Unsterblichkeit erfüllte ihn seltsamerweise mit unerträglicher Melancholie.

Pilatus zwang sich, die Erscheinung zu vertreiben, kehrte mit seinem Blick zum Balkon zurück – und da waren wieder die Augen des Gefangenen.

„Hör zu, Ha-Nozri“, sagte der Statthalter und sah Jeschua seltsam an. Sein Gesicht war streng, doch seine Augen waren unruhig. „Hast du jemals über den großen Cäsar gesprochen? Antworte! Hast du es gesagt?… Oder… hast du es nicht gesagt?“

Pilatus zog das Wort „nicht“ ungewöhnlich lang und schickte Jeschua mit seinem Blick eine unausgesprochene Botschaft, als wolle er ihm etwas einflüstern.

„Die Wahrheit zu sagen ist leicht und angenehm“, bemerkte der Gefangene.

„Ich will nicht wissen“, entgegnete Pilatus mit erstickter, wütender Stimme, „ob es dir angenehm oder unangenehm ist, die Wahrheit zu sagen. Du wirst sie sagen müssen. Doch überlege dir jedes Wort gut, wenn du nicht nur den unvermeidlichen, sondern auch einen qualvollen Tod vermeiden willst.“

Niemand wusste, was in diesem Moment mit dem Statthalter von Judäa geschah, doch er hob die Hand, als wollte er sich vor der Sonne schützen, und hinter dieser Hand, wie hinter einem Schild, schickte er dem Gefangenen einen bedeutungsvollen Blick.

„Also“, fuhr er fort, „antworte: Kennst du einen gewissen Judas aus Kiriath? Und was genau hast du ihm, falls du mit ihm gesprochen hast, über Cäsar gesagt?“

„Es war so“, begann der Gefangene bereitwillig zu erzählen, „vorgestern Abend lernte ich in der Nähe des Tempels einen jungen Mann kennen, der sich Judas aus Kiriath nannte. Er lud mich zu sich nach Hause in die Unterstadt ein und bewirtete mich…“

„Ein guter Mensch?“, fragte Pilatus, und in seinen Augen blitzte ein teuflisches Feuer auf.

„Ein sehr guter und wissbegieriger Mensch“, bestätigte der Gefangene. „Er zeigte größtes Interesse an meinen Gedanken, empfing mich äußerst herzlich…“

„Er hat Lampen angezündet…“, sagte Pilatus durch die Zähne, mit demselben Tonfall wie der Gefangene, und seine Augen funkelten.

„Ja“, erwiderte Jeschua mit leichter Verwunderung über die Kenntnis des Statthalters, „er bat mich, meine Ansicht über die Staatsmacht zu äußern. Diese Frage interessierte ihn sehr.“

„Und was hast du gesagt?“, fragte Pilatus. „Oder wirst du behaupten, du hättest vergessen, was du gesagt hast?“ Doch in seiner Stimme lag bereits Hoffnungslosigkeit.

„Ich sagte unter anderem“, erzählte der Gefangene, „dass jede Macht Gewalt über Menschen ist und dass eine Zeit kommen wird, in der es weder die Herrschaft der Cäsaren noch irgendeine andere Herrschaft geben wird. Der Mensch wird ins Reich der Wahrheit und Gerechtigkeit eintreten, wo jegliche Macht überflüssig ist.“

„Weiter!“

„Weiter gab es nichts“, sagte der Gefangene. „Da stürzten Männer herein, packten mich und führten mich ins Gefängnis.“

Der Sekretär kritzelte eilig jedes Wort auf das Pergament.

„Es gab, gibt und wird niemals eine größere und herrlichere Macht für die Menschen geben als die des Kaisers Tiberius!“ Pilatus’ heisere, kranke Stimme wuchs zu einem Schrei an.

Der Statthalter blickte mit Hass auf den Sekretär und die Wache.

„Und du, wahnsinniger Verbrecher, wagst es, darüber zu urteilen!“ Dann brüllte Pilatus: „Führt die Wache vom Balkon!“ Und sich zum Sekretär wendend, fügte er hinzu: „Lasst mich mit dem Verbrecher allein. Dies ist eine Staatsangelegenheit.“

Die Wachen erhoben ihre Speere, marschierten mit gleichmäßigem Tritt ihrer beschlagenen Caligae aus der Kolonnade in den Garten, gefolgt vom Sekretär.

Eine Weile wurde die Stille auf dem Balkon nur durch das Lied des Wassers im Brunnen unterbrochen. Pilatus beobachtete, wie sich eine Wasserplatte über der Düse formte, ihre Ränder abbrachen und in feinen Strahlen zu Boden fielen.

Der Gefangene sprach als Erster:

„Ich sehe, dass ein Unglück geschah, weil ich mit diesem jungen Mann aus Kiriath gesprochen habe. Ich habe das Gefühl, Hegemon, dass ihm etwas zustoßen wird, und ich bedaure es sehr.“

„Ich denke“, erwiderte Pilatus mit einem seltsamen Lächeln, „dass es jemanden gibt, den du mehr bedauern solltest als Judas aus Kiriath – und dem es weitaus schlechter ergehen wird als Judas…“

Dann fuhr er fort: „Also, Markus Rattentöter, ein eiskalter und überzeugter Henker, die Männer, die, wie ich sehe“ – der Statthalter deutete auf Jeschuas entstelltes Gesicht – „dich für deine Predigten geschlagen haben, die Räuber Dismas und Gestas, die mit ihren Komplizen vier Soldaten getötet haben, und schließlich der schmutzige Verräter Judas – sie alle sind gute Menschen?“

„Ja“, antwortete der Gefangene.

„Und das Reich der Wahrheit wird kommen?“

„Es wird kommen, Hegemon“, sagte Jeschua überzeugt.

„Es wird niemals kommen!“, schrie Pilatus plötzlich mit solch furchterregender Stimme, dass Jeschua zurückwich.

So hatte Pilatus vor vielen Jahren im Tal der Jungfrauen seinen Reitern zugerufen: „Zerschlagt sie! Zerschlagt sie! Der Riese Rattentöter ist gefangen!“

Seine gebieterische Stimme brach sich wieder in einem Schrei, so laut, dass man ihn im Garten hören konnte:

„Verbrecher! Verbrecher! Verbrecher!“

Dann senkte er seine Stimme und fragte: „Jeschua Ha-Nozri, glaubst du an irgendwelche Götter?“

„Es gibt nur einen Gott“, antwortete Jeschua. „An ihn glaube ich.“

„Dann bete zu ihm! Bete mit aller Kraft! Obwohl…“, hier versagte Pilatus’ Stimme, „es wird nicht helfen.“

Er schwieg kurz, dann fragte er mit einem Ausdruck von Hoffnungslosigkeit: „Hast du eine Frau?“

„Nein, ich bin allein.“

„Verfluchte Stadt…“, murmelte der Statthalter plötzlich und zuckte mit den Schultern, als fröre ihn. Er rieb sich die Hände, als wollte er sie waschen. „Wären sie dir doch in die Kehle gefahren, bevor du Judas aus Kiriath getroffen hast – es wäre besser gewesen.“

„Du würdest mich freilassen, Hegemon“, sagte der Gefangene unerwartet mit besorgter Stimme. „Ich sehe, dass sie mich töten wollen.“

Das Gesicht von Pilatus verzog sich vor Krampf, seine blutunterlaufenen Augen bohrten sich in Jeschua, und er sagte:

„Glaubst du, Unglücklicher, dass der römische Statthalter einen Mann freilassen wird, der solche Worte gesprochen hat wie du?“

Er hob die Arme gen Himmel. „Oh, ihr Götter, ihr Götter! Oder denkst du etwa, ich wäre bereit, deinen Platz einzunehmen? Deine Gedanken teile ich nicht! Und hör mir genau zu: Wenn du von jetzt an auch nur ein Wort sprichst, mit irgendjemandem redest – hüte dich vor mir! Ich wiederhole: Hüte dich!“

„Hegemon…“

„Schweig!“, brüllte Pilatus und verfolgte mit wildem Blick die Schwalbe, die erneut auf den Balkon geflogen war. „Zu mir!“, rief er.

Als der Sekretär und die Wache zurückkehrten, verkündete Pilatus, dass er das Todesurteil bestätigte, das die Versammlung des Kleinen Sanhedrins über den Verbrecher Jeschua Ha-Nozri verhängt hatte. Der Sekretär notierte Pilatus’ Worte.

Eine Minute später stand Markus Rattentöter vor dem Statthalter. Pilatus befahl ihm, den Verbrecher an den Leiter des Geheimdienstes zu übergeben, mit der Anweisung, Jeschua Ha-Nozri von den anderen Verurteilten zu isolieren und der Geheimdiensttruppe unter schwerster Strafe zu untersagen, mit ihm zu sprechen oder auf irgendeine seiner Fragen zu antworten.

Auf ein Zeichen von Markus schloss sich die Eskorte um Jeschua und führte ihn vom Balkon fort.

Dann erschien vor dem Statthalter ein stattlicher, hellbärtiger Mann mit einem Helm, auf dessen Kamm Adlerfedern prangten, mit goldenen Löwenköpfen, die auf seiner Brust glänzten, mit goldenen Plaketten auf dem Schwertgehänge, in geschnürtem Schuhwerk mit dreifacher Sohle und einem purpurfarbenen Mantel, der lässig über seine linke Schulter geworfen war. Dies war der Legat, der Befehlshaber der Legion.

Der Statthalter erkundigte sich bei ihm, wo sich die sebastische Kohorte derzeit befinde. Der Legat berichtete, dass die Sebastier die Absperrung auf dem Platz vor dem Hippodrom halten, wo dem Volk das Urteil über die Verbrecher verkündet werden soll.

Daraufhin ordnete Pilatus an, dass der Legat zwei Zenturien aus der römischen Kohorte bereitstelle. Eine unter dem Kommando von Rattentöter solle die Verurteilten, die Wagen mit den Hinrichtungsgeräten und die Henker zur Schädelstätte eskortieren und nach Ankunft die obere Absperrung einnehmen. Die andere solle unverzüglich zur Schädelstätte aufbrechen und sofort mit der Absicherung beginnen. Zum Schutz des Hügels bat der Statthalter den Legaten, zudem eine Hilfskavallerieeinheit – die syrische Ala – zu entsenden.

Nachdem der Legat den Balkon verlassen hatte, befahl Pilatus dem Sekretär, den Präsidenten des Sanhedrins, zwei seiner Mitglieder und den Kommandanten der Tempelwache von Jerschalaim in den Palast einzuladen, fügte aber hinzu, dass er zunächst mit dem Präsidenten allein sprechen wolle.

Der Befehl des Statthalters wurde rasch und präzise ausgeführt, und die Sonne, die in diesen Tagen mit ungewöhnlicher Wut über Jerschalaim brannte, hatte noch nicht ihren höchsten Punkt erreicht, als sich auf der oberen Terrasse des Gartens, bei den beiden weißen Marmorlöwen, die die Treppe bewachten, der Statthalter und der amtierende Präsident des Sanhedrins, der Hohepriester Joseph Kaiphas, begegneten.

Im Garten war es still. Doch als Pilatus aus der Kolonnade auf den sonnenüberfluteten oberen Platz des Gartens trat, wo Palmen mit monströsen, elefantenartigen Stämmen wuchsen, und sich vor ihm das verhasste Jerschalaim mit seinen Hängebrücken, Festungen und, vor allem, der unbeschreiblichen Marmormasse mit dem goldenen Drachenschuppendach des Tempels erstreckte, vernahm er mit seinem scharfen Gehör tief unten, dort, wo eine Steinmauer die unteren Terrassen des Palastgartens vom Stadtplatz trennte, ein dumpfes Murmeln, aus dem gelegentlich leise, dünne Laute aufstiegen – entweder Stöhnen oder Schreie.

Pilatus erkannte, dass sich dort auf dem Platz bereits eine riesige Menge versammelt hatte – aufgewühlte Einwohner Jerschalaims, beunruhigt durch die jüngsten Unruhen, die ungeduldig auf die Urteilsverkündung warteten, während Wasserverkäufer lautstark ihre Ware anpriesen.

Der Statthalter begann damit, den Hohepriester auf den Balkon einzuladen, um sich vor der gnadenlosen Hitze zu schützen, doch Kaiphas entschuldigte sich höflich und erklärte, dass er dies am Vorabend des Festes nicht tun könne.

Pilatus zog die Kapuze über seinen leicht kahlen Kopf und begann das Gespräch, das auf Griechisch geführt wurde.

Pilatus teilte mit, dass er den Fall Jeschua Ha-Nozri geprüft und das Todesurteil bestätigt habe. Somit waren für die heutige Hinrichtung drei Räuber verurteilt: Dismas, Gestas und Bar-Rabban – sowie zusätzlich Jeschua Ha-Nozri.

Die ersten beiden, die das Volk gegen Cäsar aufgewiegelt hatten, waren im Kampf von den Römern gefasst worden und unterstanden daher direkt der Gerichtsbarkeit des Statthalters. Über sie gab es nichts weiter zu sagen.

Die letzten beiden jedoch, Bar-Rabban und Ha-Nozri, waren von der lokalen Behörde festgenommen und durch den Sanhedrin verurteilt worden. Doch nach Gesetz und Tradition musste einer dieser beiden Verurteilten anlässlich des bevorstehenden großen Pessachfestes freigelassen werden. Daher wollte der Statthalter wissen, welchen der beiden Gefangenen der Sanhedrin zu entlassen gedenke: Bar-Rabban oder Ha-Nozri?

Kaiphas neigte den Kopf, um zu zeigen, dass er die Frage verstanden hatte, und antwortete: „Der Sanhedrin bittet um die Freilassung von Bar-Rabban.“

Pilatus wusste genau, dass der Hohepriester ihm diese Antwort geben würde, doch seine Aufgabe bestand darin, Erstaunen darüber zu zeigen. Und er tat dies mit großer Kunstfertigkeit. Die Brauen seines hochmütigen Gesichts hoben sich, er blickte Kaiphas mit offenem Erstaunen an.

„Ich muss gestehen, diese Antwort überrascht mich“, sagte der Statthalter sanft. „Ich fürchte, hier liegt ein Missverständnis vor.“

Er fuhr fort: Die römische Herrschaft greife in keiner Weise in die Rechte der lokalen geistlichen Autorität ein – das sei dem Hohepriester wohlbekannt. Doch in diesem Fall liege ein offensichtlicher Irrtum vor, und an dessen Korrektur sei Rom selbstverständlich interessiert.

Denn in der Tat: Die Verbrechen von Bar-Rabban und Ha-Nozri seien in ihrer Schwere überhaupt nicht vergleichbar. Der eine – ein offensichtlich wahnsinniger Mann, der absurde Reden verbreitet habe, die das Volk in Jerschalaim und anderswo beunruhigt hätten. Der andere – ein gefährlicher Aufrührer, der nicht nur zum offenen Aufstand aufgerufen, sondern auch einen Wächter ermordet hatte, als man ihn festnehmen wollte. Bar-Rabban sei eine ungleich größere Bedrohung als Ha-Nozri. Aus all diesen Gründen bat der Statthalter den Hohepriester, die Entscheidung zu überdenken und jenen der beiden Verurteilten freizulassen, der weniger gefährlich sei – und das sei zweifellos Ha-Nozri.

„Also?“

Kaiphas erwiderte mit leiser, aber fester Stimme, dass der Sanhedrin den Fall sorgfältig geprüft habe und erneut mitteile, dass er Bar-Rabban freizulassen gedenke.

„Was? Selbst nach meiner Fürsprache? Nach der Fürsprache dessen, aus dem die römische Macht spricht? Hohepriester, wiederhole es ein drittes Mal.“

„Und ein drittes Mal teile ich mit: Wir lassen Bar-Rabban frei“, sagte Kaiphas ruhig.

Alles war vorbei. Es gab nichts mehr zu besprechen. Jeschua Ha-Nozri ging für immer. Und niemand würde mehr die fürchterlichen, quälenden Kopfschmerzen des Statthalters lindern. Es gab keine Heilung dafür – außer den Tod. Doch nicht dieser Gedanke erschütterte Pilatus jetzt. Es war dieselbe unerklärliche Melancholie, die ihn bereits zuvor auf dem Balkon durchzuckt hatte. Er versuchte, sie zu erklären, doch die Erklärung war seltsam: Es kam ihm vage vor, als hätte er dem Verurteilten etwas nicht gesagt – oder vielleicht hatte er ihm nicht richtig zugehört? Pilatus verwarf diesen Gedanken. Und er entschwand im selben Augenblick, in dem er gekommen war.

Die Melancholie aber blieb. Denn erklären konnte sie gewiss nicht jener flüchtige Gedanke, der wie ein Blitz aufleuchtete und ebenso schnell verlosch: „Unsterblichkeit… Die Unsterblichkeit ist gekommen…“

Wessen Unsterblichkeit? Pilatus verstand es nicht. Doch der Gedanke an dieses rätselhafte Gefühl ließ ihn auf der brennenden Sonnenterrasse erschaudern.

„Gut“, sagte Pilatus. „So soll es sein.“

Dann blickte er sich um, ließ seinen Blick über die sichtbare Welt schweifen – und wunderte sich über die Veränderung, die sich vollzogen hatte.

Der Rosenstrauch war verschwunden. Die Zypressen, die die obere Terrasse säumten, der Granatapfelbaum, die weiße Statue im Grünen – alles fort. An ihre Stelle trat eine blutrote Dichte, in der sich Algen wiegten und sich irgendwohin bewegten – und mit ihnen bewegte sich auch Pilatus.

Dann erfasste ihn, erstickend und sengend, die furchtbarste Wut – die Wut der Ohnmacht.

„Es ist mir zu eng“, murmelte Pilatus. „Es ist mir zu eng!“

Mit kalter, feuchter Hand riss er die Schnalle vom Kragen seines Mantels, und diese fiel in den Sand.

„Heute ist es schwül, irgendwo zieht ein Gewitter auf“, entgegnete Kaiphas, ohne den rot gewordenen Gesichtsausdruck des Prokurators aus den Augen zu lassen, ahnend, welche Qualen noch bevorstanden.

Oh, was für ein schrecklicher Monat Nissan in diesem Jahr!

„Nein“, sagte Pilatus, „nicht weil es schwül ist – sondern weil es mir mit dir zu eng wird, Kaiphas.“ Mit zusammengekniffenen Augen lächelte er und fügte hinzu: „Pass auf dich auf, Hohepriester.“

Die dunklen Augen des Hohepriesters funkelten, und mit keiner Regung weniger als zuvor der Prokurator zeigte er auf seinem Gesicht Erstaunen.

„Was höre ich da, Prokurator?“ Kaiphas’ Stimme klang stolz und ruhig. „Du drohst mir nach einem Urteil, das du selbst bestätigt hast? Ist das möglich? Wir sind es gewohnt, dass der römische Prokurator seine Worte mit Bedacht wählt, bevor er spricht. Möge uns nur niemand hören, Hegemon.“

Pilatus sah den Hohepriester mit toten Augen an, seine Lippen verzogen sich zu einem grimmigen, freudlosen Lächeln.

„Was redest du, Hohepriester? Wer könnte uns hier hören? Siehst du mich etwa als den umherziehenden Narren, der heute hingerichtet wird? Halte ich mich für ein Kind, Kaiphas? Ich weiß genau, was ich sage und wo ich es sage. Der Garten ist abgeriegelt, der Palast bewacht – nicht einmal eine Maus kann durch irgendeinen Spalt schlüpfen! Nicht einmal eine Maus, geschweige denn jener aus Kiriath! Kennst du ihn, Hohepriester? Ja… wenn einer wie er hierherkäme, würde er es bitter bereuen. Glaub es mir, nicht wahr? Also wisse, von nun an wirst du keinen Frieden mehr haben, Hohepriester! Weder du noch dein Volk!“

Pilatus wies mit ausgestrecktem Arm in die Ferne, dorthin, wo der Tempel über der Stadt thronte.

„Das sage ich dir – Pontius Pilatus, Reiter vom Goldenen Speer!“

„Ich weiß, ich weiß!“, erwiderte Kaiphas furchtlos, sein schwarzer Bart hob sich, als er mit funkelnden Augen die Hand zum Himmel hob.

„Das jüdische Volk weiß, dass du es mit glühendem Hass verfolgst und ihm viel Leid zufügen wirst, doch du wirst es nicht vernichten! Gott wird es beschützen! Der allmächtige Cäsar wird uns hören, er wird uns vor dem Verderber Pilatus schützen!“

„Oh nein!“, rief Pilatus, seine Stimme gewann an Kraft, sein Herz wurde leichter, seine Zunge freier. Endlich musste er sich nicht mehr verstellen, keine Worte mehr wägen.