4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Luchterhand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

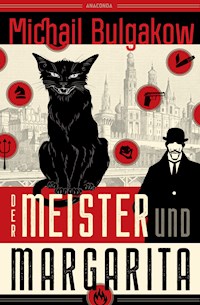

Der Teufel persönlich stürzt Moskau in ein Chaos aus Hypnose, Spuk und Zerstörung. Die Heimsuchung für Heuchelei und Korruption trifft alle – ausgenommen zwei Gerechte … Bulgakows Hauptwerk ist, in der Tradition von Goethes „Faust“, Dostojewskis „Die Brüder Karamasow“ und Thomas Manns „Doktor Faustus“ längst ein Klassiker der literarischen Moderne.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 703

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

»Nun gut, wer bist du denn? – Ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft.«

Goethe, »Faust«

Erster Teil

1 Sprechen Sie nie mit Unbekannten

An einem ungewöhnlich heißen Frühlingstag erschienen bei Sonnenuntergang auf dem Moskauer Patriarchenteichboulevard zwei Männer. Der eine, etwa vierzig Jahre alt, trug einen mausgrauen Sommeranzug, war von kleinem Wuchs, dunkelhaarig, wohlgenährt und hatte eine Glatze; seinen gediegenen Hut, der wie ein Brötchen aussah, hielt er in der Hand, und das glattrasierte Gesicht war mit einer überdimensionalen schwarzen Hornbrille geschmückt. Der andere, ein breitschultriger junger Mann mit wirbligem rötlichem Haar, hatte die gewürfelte Sportmütze in den Nacken geschoben und trug ein kariertes Hemd, zerknautschte weiße Hosen und schwarze Turnschuhe.

Der erste war niemand anders als Michail Alexandrowitsch Berlioz, Chefredakteur einer dickleibigen Literaturzeitschrift und Vorsitzender einer der größten Moskauer Literatenassoziationen, abgekürzt MASSOLIT; sein junger Begleiter war der Lyriker Iwan Nikolajewitsch Ponyrew, der unter dem Pseudonym »Besdomny« schrieb.

Nachdem die beiden Schriftsteller den Schatten der grünknospenden Linden erreicht hatten, stürzten sie sich als erstes auf ein buntgestrichenes Büdchen mit der Aufschrift »Bier und div. Mineralwasser«.

Es ist nun an der Zeit, die erste Merkwürdigkeit dieses entsetzlichen Maiabends zu erwähnen. Nicht nur bei dem Büdchen, nein, in der ganzen Allee, die parallel zur Kleinen Bronnaja-Straße lief, war keine Menschenseele zu sehen. In einer Stunde, in der wohl keiner mehr die drückende Luft atmen mochte und die Sonne, nachdem sie Moskau durchgeglüht hatte, im trockenen Dunst irgendwo hinterm Sadowoje-Ring wegsackte, kam niemand unter die Linden, saß niemand auf den Bänken, und die Allee war menschenleer.

»Narsan bitte«, sagte Berlioz.

»Ham wir nicht«, antwortete die Frau im Büdchen und war komischerweise beleidigt.

»Haben Sie Bier?« fragte Besdomny heiser.

»Bier kommt erst noch«, antwortete die Frau.

»Was haben Sie denn da?« fragte Berlioz.

»Aprikosenlimonade, aber die ist warm«, sagte die Frau.

»Na los, geben Sie her, geben Sie her!«

Die Aprikosenlimonade warf reichlichen gelben Schaum, und in der Luft verbreitete sich Friseurladengeruch. Als die beiden Schriftsteller ausgetrunken hatten, bekamen sie den Schluckauf; sie zahlten und setzten sich auf eine Bank, das Gesicht dem Teich, den Rücken der Kleinen Bronnaja-Straße zugekehrt.

In diesem Moment ereignete sich die zweite Merkwürdigkeit; sie betraf jedoch nur Berlioz. Er hörte plötzlich auf zu schlucken, sein Herz hämmerte und verschwand für einen Moment, dann kehrte es zurück, doch steckte jetzt eine stumpfe Nadel darin. Überdies wurde er von einer grundlosen, aber so heftigen Angst gepackt, daß er am liebsten Hals über Kopf davongelaufen wäre.

Wehmütig schaute er hinter sich und begriff nicht, was ihn ängstigte. Er erblaßte, wischte sich mit dem Taschentuch die Stirn und dachte: Was hab ich bloß? So was kenne ich doch gar nicht. Das Herz macht Dummheiten … Ich bin überarbeitet. Vielleicht sollte ich alles stehn- und liegenlassen und nach Kislowodsk abhauen …

Da plötzlich gerann vor seinen Augen die glühendheiße Luft zu einem durchsichtigen Mann von sehr merkwürdigem Aussehen. Auf dem kleinen Kopf saß eine Jockeymütze, und er trug ein fipsiges, luftiges kariertes Jäckchen. Er war über zwei Meter groß, aber schmal in den Schultern, unsäglich mager, und seine Visage, wohlbemerkt, grinste fies.

Berlioz’ Leben war bislang so verlaufen, daß er absonderliche Erscheinungen nicht gewohnt war. Er wurde noch käsiger, riß die Augen weit auf und dachte bestürzt: Das kann doch nicht wahr sein!

Doch o weh, es stimmte, und der lange Kerl, durch den man hindurchsehen konnte, wiegte sich, über der Erde schwebend, vor ihm hin und her.

Da ergriff das Entsetzen Berlioz dermaßen, daß er die Augen zukniff. Als er sie wieder öffnete, war alles vorbei – das Dunstbild war zerflattert, der Karierte verschwunden und die stumpfe Nadel aus dem Herzen gesprungen.

»Den Deibel auch!« rief der Redakteur aus. »Weißt du, Iwan, ich hätte doch eben beinah den Hitzschlag gekriegt! Sogar eine Art Halluzination hab ich gehabt …« Er versuchte ein Lachen, aber in seinen Augen flirrte noch die Unruhe, und seine Hände flatterten. Allmählich aber beruhigte er sich, wedelte sich mit dem Taschentuch Kühlung zu, sagte ziemlich munter: »Also weiter …« und setzte seine Ausführungen fort, die von der Aprikosenlimonade unterbrochen worden waren.

Die Ausführungen drehten sich, wie man später erfuhr, um Jesus Christus. Die Sache war die, daß der Redakteur bei dem Lyriker für die nächste Nummer seines Journals ein großes antireligiöses Poem bestellt hatte. Besdomny hatte das Poem verfertigt, und das in sehr kurzer Zeit, doch bedauerlicherweise stellte es den Redakteur in keiner Weise zufrieden. Der Lyriker hatte die Hauptperson, Jesus also, in sehr schwarzen Farben gemalt, doch nichtsdestoweniger mußte nach Meinung des Redakteurs das Poem völlig neu geschrieben werden. Jetzt hielt er dem Poeten eine Art Vorlesung über Jesus, um ihm seinen Grundfehler zu verdeutlichen.

Schwer zu sagen, was Besdomny in die Irre geführt hatte, die Gestaltungskraft seines Talents oder seine völlige Unkenntnis des Stoffs, über den er schrieb, jedenfalls war Jesus bei ihm sehr lebendig geraten, wenn auch alles andere als sympathisch.

Berlioz wollte nun dem Lyriker beweisen, daß es gar nicht darum ging, ob Jesus schlecht oder gut gewesen sei, sondern darum, daß er als Persönlichkeit nie existiert hatte und daß alle Erzählungen über ihn schlicht Erfindungen, gewöhnliche Mythen seien.

Es sei eingeflochten, daß der Redakteur ein belesener Mann war und in seinen Ausführungen sehr geschickt auf antike Chronisten verwies, wie zum Beispiel den berühmten Philo von Alexandrien und den glänzend gebildeten Josephus Flavius, die beide die Existenz Jesu mit keinem Wort erwähnt hätten. Solide Gelehrsamkeit bekundend, teilte er dem Lyriker unter anderm mit, daß die Stelle im fünfzehnten Buch, 44. Kapitel der berühmten »Annalen« von Tacitus, wo von der Hinrichtung Jesu die Rede ist, nichts anderes sei als eine viel später eingeschobene Fälschung.

Der Lyriker, dem all das neu war, hörte Berlioz aufmerksam zu und blickte ihn dabei mit seinen flinken grünen Augen an; nur ab und zu, wenn ihn der Schluckauf beutelte, schmähte er flüsternd die Aprikosenlimonade.

»Es gibt keine einzige östliche Religion«, sagte Berlioz, »in der nicht eine unbefleckte Jungfrau einen Gott zur Welt gebracht hätte. Die Christen haben sich gar nichts Neues ausgedacht, sondern ihren Jesus, der in Wirklichkeit nie gelebt hat, genauso geschaffen. In dieser Richtung mußt du den Hauptstoß führen.« Berlioz’ hoher Tenor schallte durch die leere Allee, und je weiter er in das Gestrüpp eindrang, in das nur ein vorzüglich gebildeter Mensch eindringen kann, ohne sich den Hals zu brechen, desto mehr Reizvolles und Nützliches erfuhr der Lyriker über den ägyptischen Osiris, gnädigen Gott und Sohn Himmels und der Erden, und über den phönizischen Gott Tammus und über Marduk und sogar über den weniger bekannten drohenden Gott Huitzilopochtli, den die alten Azteken in Mexiko einstmals sehr verehrt hätten.

Und als Berlioz dem Lyriker eben erzählte, die Azteken hätten Huitzilopochtli-Figürchen aus Teig geformt, da erschien in der Allee auf einmal ein Mann.

In der Folgezeit, als es, offen gestanden, längst zu spät war, legten verschiedene Behörden Berichte mit einer Beschreibung dieses Mannes vor. Ein Vergleich der Berichte bringt Erstaunliches zutage. So heißt es in dem einen Bericht, der Mann sei klein, habe Goldzähne und lahme auf dem rechten Fuß. Ein anderer Bericht besagt, der Mann sei riesengroß, habe Platinkronen und lahme auf dem linken Fuß. Ein dritter teilt lakonisch mit, der Mann habe keine besonderen Kennzeichen.

Es sei zugegeben, daß die Berichte samt und sonders nichts taugen.

Vor allem eines: Der Beschriebene lahmte überhaupt nicht und war weder klein noch riesig, sondern einfach groß. Was seine Zähne betrifft, so trug er links Platinkronen und rechts Goldkronen. Bekleidet war er mit einem teuren grauen Anzug und dazu passenden ausländischen Schuhen. Die graue Baskenmütze hatte er flott aufs Ohr geschoben, und unterm Arm trug er einen Stock mit schwarzem Knauf in Form eines Pudelkopfes. Dem Aussehen nach war er etwas über vierzig. Der Mund war leicht schief. Das Gesicht glattrasiert. Brünett. Das rechte Auge war schwarz, das linke aber grün. Die Brauen waren schwarz, doch saß die eine etwas höher als die andere.

Kurzum – ein Ausländer.

Als er an der Bank vorbeiging, auf der der Redakteur und der Lyriker saßen, warf er ihnen einen Seitenblick zu, blieb dann zwei Schritt weiter plötzlich stehen und setzte sich auf die Nachbarbank.

Ein Deutscher, dachte Berlioz.

Ein Engländer, dachte Besdomny, du lieber Gott, daß er nicht schwitzt mit den Handschuhen!

Der Ausländer ließ den Blick über die hohen Häuser gleiten, die den Teich quadratisch säumten, und es war zu erkennen, daß er diese Gegend zum erstenmal sah und daß sie ihn interessierte.

Sein Blick verweilte auf den oberen Etagen, deren Fenster blendend hell die für immer aus Berlioz’ Augen entschwindende Sonne reflektierten, dann glitt er tiefer, dahin, wo die Fenster schon abendlich dunkelten; der Mann lächelte nachsichtig, kniff die Augen ein, legte die Hände auf den Stockknauf und das Kinn auf die Hände.

»Du, Iwan, hast zum Beispiel die Geburt von Jesus, dem Sohn Gottes, sehr schön und satirisch dargestellt«, sagte Berlioz, »aber das Pikante ist doch, daß vor Jesus schon eine ganze Reihe von Gottessöhnen geboren wurden, etwa der phönizische Adonis, der phrygische Attis oder der persische Mithra, doch nicht einer von ihnen wurde geboren, und nicht einer von ihnen hat gelebt, auch Jesus nicht, und du hättest statt seiner Geburt oder meinetwegen statt der Anbetung der Könige lieber die dummen Gerüchte über diese Anbetung darstellen sollen. In deinem Poem kommt ja heraus, daß er tatsächlich geboren wurde!«

Besdomny machte einen Versuch, den peinigenden Schluckauf loszuwerden – er hielt den Atem an, was jedoch noch qualvolleres und lauteres Hicken zur Folge hatte. In diesem Moment unterbrach Berlioz seine Ausführungen, denn der Ausländer hatte sich plötzlich erhoben und trat auf die beiden Schriftsteller zu.

Sie sahen ihn verwundert an.

»Entschuldigen Sie bitte«, sagte er mit fremdländischem Akzent, doch ohne die Worte zu verstümmeln, »wenn ich, ohne Sie zu kennen, mir die Freiheit nehme … Aber der Gegenstand Ihres wissenschaftlichen Gesprächs ist so interessant, daß …«

Höflich zog er die Baskenmütze, und den Freunden blieb nichts anderes übrig, als sich zu erheben und eine Verbeugung zu machen.

Nein, er ist wohl ein Franzose, dachte Berlioz.

Ein Pole, dachte Besdomny.

Es sei hinzugefügt, daß der Ausländer von den ersten Worten an dem Lyriker unsympathisch war, während er Berlioz eher gefiel, das heißt nicht richtig gefiel, sondern, wie soll ich’s ausdrücken … fesselte, so vielleicht.

»Darf ich mich setzen?« bat der Ausländer höflich. Die Freunde rückten unwillkürlich auseinander, der Ausländer setzte sich geschickt zwischen sie und trat sofort in das Gespräch ein.

»Wenn ich mich nicht verhört habe, geruhten Sie zu sagen, daß Jesus überhaupt nicht auf der Welt war?« fragte er und wandte sein grünes linkes Auge Berlioz zu.

»Ja, ganz recht«, antwortete Berlioz höflich. »Genau das habe ich gesagt.«

»Ach, wie interessant!« rief der Ausländer.

Was zum Donnerwetter will er eigentlich? dachte Besdomny und runzelte die Stirn.

»Und Sie, waren Sie derselben Meinung wie Ihr Gesprächspartner?« erkundigte sich der Fremde und wandte sich nach rechts an Besdomny.

»Voll und völlig!« bejahte der Lyriker, der sich gerne bildhaft und verschnörkelt ausdrückte.

»Frappierend!« rief der Zudringling, blickte sich verstohlen um und sagte, die tiefe Stimme dämpfend: »Entschuldigen Sie meine Aufdringlichkeit, aber habe ich Sie richtig verstanden, daß Sie auch nicht an Gott glauben?« Er machte erschrockene Augen und fügte hinzu: »Ich schwöre Ihnen, daß ich’s niemandem sagen werde!«

»Ganz recht, wir glauben nicht an Gott«, antwortete Berlioz und belächelte die Furcht des Touristen, »aber darüber kann man ganz frei sprechen.«

Der Ausländer lehnte sich auf der Bank zurück und fragte, wobei seine Stimme vor Neugier überkippte:

»Sie sind Atheisten?«

»Ja, wir sind Atheisten«, antwortete Berlioz lächelnd, und Besdomny dachte verdrossen: Was der uns löchert, der ausländische Fatzke!

»Oh, wie entzückend!« rief der seltsame Ausländer und wandte den Kopf bald dem einen, bald dem andern Schriftsteller zu.

»In unserem Land verblüfft Atheismus niemanden«, sagte Berlioz mit diplomatischer Höflichkeit. »Die Mehrheit unserer Bevölkerung hat politisches Bewußtsein und glaubt schon lange nicht mehr an die Märchen über Gott.«

Da leistete sich der Ausländer folgendes Ding: Er stand auf, drückte dem verdutzten Redakteur die Hand und sprach dazu die Worte:

»Gestatten Sie mir, Ihnen von ganzem Herzen zu danken!«

»Wofür danken Sie ihm denn?« erkundigte sich Besdomny und klapperte mit den Augen.

»Für die sehr wichtige Information, die mir als Fremdem ungemein interessant ist«, erläuterte der kauzige Ausländer und hob bedeutsam den Finger.

Die wichtige Information schien ihn wirklich stark beeindruckt zu haben, denn er ließ den Blick erschrocken über die Häuser gleiten, als fürchte er, in jedem Fenster einen Atheisten zu entdecken.

Nein, er ist kein Engländer, dachte Berlioz, und Besdomny dachte: Ich möchte bloß wissen, wo er sein Russisch herhat!, dann runzelte er wieder die Stirn.

»Aber gestatten Sie mir eine Frage«, sagte der Fremde nach besorgtem Grübeln, »wie steht es denn nun mit den Beweisen für die Existenz Gottes, von denen es bekanntlich fünf gibt?«

»Ach herrje!« antwortete Berlioz bedauernd. »Diese Beweise sind allesamt nichts wert, und die Menschheit hat sie längst zu den Akten gelegt. Sie werden doch zugeben, daß es im Bereich der Vernunft einen Beweis für die Existenz Gottes gar nicht geben kann.«

»Bravo!« rief der Ausländer. »Bravo! Sie wiederholen da genau den Gedanken des rastlosen alten Immanuel zu diesem Problem. Eines jedoch ist kurios: Er hat alle fünf Gottesbeweise restlos zerschlagen, hat aber dann, als ob er sich selbst verspotten wollte, einen eigenen sechsten Gottesbeweis aufgestellt.«

»Kants Gottesbeweis«, entgegnete der gebildete Redakteur mit feinem Lächeln, »ist ebenfalls nicht zwingend. Nicht umsonst sagte Schiller, Kants Schlußfolgerungen zu dieser Frage könnten allenfalls Sklaven zufriedenstellen, und Strauß hat sich über den Beweis nur amüsiert.«

Während Berlioz sprach, überlegte er:

Wer mag er sein? Und woher kann er so gut Russisch?

»Für solche Beweise müßte man den Kant drei Jahre nach Solowki verbannen!« stieß Besdomny überraschend hervor.

»Aber Iwan!« flüsterte Berlioz verlegen.

Doch der Vorschlag, Kant nach Solowki zu schicken, hatte den Ausländer keineswegs befremdet, sondern förmlich entzückt.

»Genau, genau!« schrie er, und sein auf Berlioz gerichtetes grünes linkes Auge funkelte. »Da gehört er hin! Ich hab ihm damals beim Frühstück gesagt: ›Ich kann mir nicht helfen, aber Sie haben sich da was Ungereimtes ausgedacht, Professor. Es mag ja gescheit sein, ist aber völlig unverständlich. Man wird sich über Sie lustig machen.‹«

Berlioz quollen die Augen aus dem Kopf. Beim Frühstück? Kant? Was faselt er da? dachte er.

»Aber«, fuhr der Fremdling fort, ohne sich durch Berlioz’ Verblüffung beirren zu lassen, und wandte sich dem Lyriker zu, »ihn nach Solowki zu verbannen ist ganz unmöglich, aus dem einfachen Grunde, weil er schon etwas über hundert Jahre in einer Gegend weilt, die bedeutend weiter entfernt ist als Solowki und aus der man ihn, ich versichere es Ihnen, unmöglich zurückholen kann.«

»Schade!« rüpelte der Lyriker.

»Finde ich auch«, versetzte der Unbekannte, funkelte ihn an und fuhr fort: »Aber jetzt beschäftigt mich eine Frage: Wenn es keinen Gott gibt, wer lenkt dann eigentlich das menschliche Leben und überhaupt den ganzen Ablauf auf der Erde?«

»Der Mensch selber«, beeilte sich Besdomny ärgerlich diese nicht eben sehr klare Frage zu beantworten.

»Entschuldigung«, antwortete der Unbekannte sanft, »um das alles zu lenken, bedarf es schließlich eines genauen Planes für einen halbwegs angemessenen Zeitraum. Gestatten Sie zu fragen, wie soll ein Mensch das alles lenken, wenn er nicht nur der Möglichkeit ermangelt, einen Plan selbst für eine so lächerliche Frist von, sagen wir, tausend Jahren aufzustellen, sondern auch nicht einmal sicher sein kann, was ihm selber der morgige Tag bringt? Wirklich« – der Unbekannte wandte sich Berlioz zu –, »stellen Sie sich vor, Sie zum Beispiel fangen nun an, sich und andere zu lenken und Anordnungen zu treffen, Sie kommen sozusagen auf den Geschmack, und plötzlich kriegen Sie … kch … kch … ein Lungensarkom …« Der Ausländer schmunzelte genüßlich, als bereite ihm der Gedanke an das Lungensarkom Vergnügen, »ja, ein Lungensarkom«, wiederholte er, wie ein Kater blinzelnd, das klangvolle Wort, »und schon ist es aus mit Ihrer Lenkerei! Kein fremdes Schicksal interessiert Sie mehr, nur noch Ihr eigenes. Ihre Angehörigen fangen an, Sie zu belügen. Da wittern Sie Unrat, laufen zu gelehrten Ärzten, dann zu Kurpfuschern und vielleicht auch zu Wahrsagerinnen. Wie das erste und zweite, so ist auch das dritte völlig sinnlos, das wissen Sie selber. Das Ganze endet tragisch: Der Mann, der noch vor kurzem etwas zu lenken wähnte, liegt plötzlich starr und steif in einer Holzkiste, und seine Umgebung, wohl wissend, daß nichts Vernünftiges mehr von ihm zu erwarten ist, verbrennt ihn im Ofen. Manchmal kommt es noch schlimmer: Jemand hat sich gerade erst vorgenommen, nach Kislowodsk zu fahren.« Der Ausländer starrte Berlioz mit schmalen Augen an. »Eine lächerliche Sache, sollte man denken, aber auch das bringt er nicht zuwege, denn plötzlich rutscht er aus und gerät unter die Straßenbahn! Sie werden doch nicht behaupten, er selbst habe das so gefügt! Ist es nicht richtiger, anzunehmen, daß ein anderer ihn so gelenkt hat?« Hier ließ der Unbekannte ein seltsames Kichern hören.

Berlioz hatte der häßlichen Erzählung vom Sarkom und von der Straßenbahn sehr aufmerksam gelauscht, und sorgenvolle Gedanken begannen ihn zu peinigen. Er ist kein Ausländer, er ist kein Ausländer, dachte er, er ist ein sehr sonderbares Subjekt. Aber bitte schön, wer ist er eigentlich?

»Ich sehe, Sie möchten rauchen?« sagte der Unbekannte plötzlich zu Besdomny. »Welches ist Ihre Sorte?«

»Wieso, haben Sie mehrere bei sich?« fragte mürrisch der Lyriker, dem die Zigaretten ausgegangen waren.

»Welche rauchen Sie am liebsten?« wiederholte der Unbekannte.

»Nun denn, die ›Lieblingsmarke‹«, antwortete Besdomny wütend.

Sofort holte der Unbekannte ein Zigarettenetui aus der Tasche und bot es Besdomny an.

»Bitte, ›Lieblingsmarke‹.«

Der Redakteur und der Lyriker waren nicht so sehr davon beeindruckt, daß das Etui ausgerechnet die »Lieblingsmarke« enthielt, wie von dem Etui selbst. Es war sehr groß und aus hochkarätigem Gold, und als der Unbekannte den Deckel aufklappte, sprühte ein Brillantendreieck blaues und weißes Feuer.

Den beiden Schriftstellern gingen unterschiedliche Gedanken durch den Kopf: Berlioz – doch, er ist ein Ausländer!; Besdomny – zum Teufel mit ihm, oder?

Der Lyriker und der Etuibesitzer steckten sich Zigaretten an; der Nichtraucher Berlioz hatte abgelehnt.

Man müßte ihm so antworten, überlegte Berlioz: Ja, der Mensch ist sterblich, das bestreitet ja auch niemand. Aber die Sache ist die, daß …

Allein, er kam nicht dazu, diese Worte auszusprechen, denn der Ausländer sagte:

»Ja, der Mensch ist sterblich, aber das wäre nicht so schlimm. Schlimm ist, daß er bisweilen sehr plötzlich stirbt, da liegt der Hase im Pfeffer! Nie kann er sagen, was er noch am selben Abend tun wird.«

So was von dummer Fragestellung, dachte Berlioz und entgegnete: »Na, das ist ja nun übertrieben. Den heutigen Abend kann ich mehr oder weniger genau voraussehen. Natürlich, wenn mir in der Kleinen Bronnaja ein Ziegelstein auf den Kopf fällt …«

»Von nichts und wieder nichts«, unterbrach ihn der Unbekannte nachdrücklich, »fällt keinem ein Ziegelstein auf den Kopf. Insbesondere Ihnen nicht, das kann ich Ihnen versichern. Sie werden eines anderen Todes sterben.«

»Vielleicht wissen Sie sogar, welchen Todes?« erkundigte sich Berlioz mit ganz natürlicher Ironie, da er sich nun schon auf dieses wirklich unsinnige Gespräch eingelassen hatte. »Können Sie es mir sagen?«

»Gern«, erwiderte der Unbekannte. Er maß Berlioz mit einem Blick, als wolle er ihm einen Anzug nähen, und murmelte etwas durch die Zähne, was etwa so klang: »Eins, zwei … Merkur im zweiten Haus … Der Mond ist untergegangen … sechs – Unglück … Abend – sieben …« Laut und freudig erklärte er: »Ihnen wird der Kopf vom Rumpf getrennt!«

Mit weit aufgerissenen Augen, mit irrem und bösem Blick glotzte Besdomny den dreisten Ausländer an, und Berlioz fragte mit schiefem Grinsen:

»Wer wird denn das tun? Feinde? Interventen?« »Nein«, antwortete der Unbekannte, »eine russische Frau, eine Komsomolzin.«

»Hm«, brummte Berlioz, verdrossen über den schlechten Scherz des Unbekannten, »das ist aber, entschuldigen Sie, ziemlich unwahrscheinlich.«

»Ich bitte auch um Entschuldigung«, antwortete der Ausländer, »aber es ist so. Ja, ich möchte Sie geradeheraus fragen, wenn’s kein Geheimnis ist, was haben Sie heute abend vor ?«

»Es ist kein Geheimnis. Ich gehe jetzt nach Hause in die Sadowaja, und um zehn Uhr abends findet in der MASSOLIT eine Sitzung statt, der ich präsidieren werde.«

»Nein, das kann nicht sein«, widersprach der Ausländer fest.

»Warum nicht?«

»Weil«, antwortete der Ausländer und blickte mit eingekniffenen Augen zum Himmel, wo im Vorgefühl der abendlichen Kühle schwarze Vögel geräuschlos ihre Muster strichelten, »weil Annuschka Sonnenblumenöl gekauft hat, und nicht nur gekauft, sondern auch bereits verschüttet. Darum wird die Sitzung nicht stattfinden.«

Nach diesen Worten trat unter den Linden begreiflicherweise Schweigen ein.

»Entschuldigen Sie«, sagte Berlioz dann und sah den Ausländer an, der solchen Unsinn von sich gab, »was hat das mit Sonnenblumenöl zu tun, und wer ist diese Annuschka?«

»Folgendes hat das mit Sonnenblumenöl zu tun«, sagte plötzlich Besdomny, sichtlich entschlossen, dem ungebetenen Gesprächspartner den Krieg zu erklären. »Waren Sie, Bürger, schon einmal in einer Klinik für Geisteskranke?«

»Aber Iwan!« rief Berlioz leise.

Doch der Ausländer war keineswegs beleidigt, sondern lachte höchst vergnügt.

»War ich, war ich, mehr als einmal!« rief er lachend, doch seine Augen, die er auf den Lyriker heftete, lachten nicht mit. »Wo war ich nicht schon überall! Nur schade, daß ich nie Zeit fand, den Professor zu fragen, was Schizophrenie ist. Das müssen Sie ihn schon selber fragen, Iwan Nikolajewitsch!«

»Woher wissen Sie denn, wie ich heiße?«

»Ich bitte Sie, Iwan Nikolajewitsch, wer kennt Sie nicht?« Der Ausländer zog die gestrige Nummer der »Literaturzeitung« aus der Tasche, und Besdomny erblickte gleich auf der ersten Seite sein Bild und darunter einige seiner Gedichte. Doch dieser Beweis für seinen Ruhm und seine Popularität, der ihn noch gestern erfreut hätte, ließ ihn jetzt kalt.

»Verzeihung«, sagte er, und sein Gesicht lief dunkel an, »könnten Sie einen Moment warten? Ich möchte meinem Kollegen nur ein paar Worte sagen.«

»Oh, mit Vergnügen!« rief der Unbekannte. »Es ist so schön hier unter den Linden, und ich habe Zeit.«

»Hör mal, Mischa«, raunte der Lyriker, nachdem er Berlioz beiseite gezogen hatte, »der ist kein Tourist, sondern ein Spion, ein russischer Emigrant, der zu uns eingeschleust wurde. Frag ihn doch gleich mal nach seinen Papieren, sonst entkommt er noch.«

»Meinst du?« flüsterte Berlioz beunruhigt und dachte dabei: Er hat wohl recht.

»Glaub mir«, zischte ihm der Lyriker ins Ohr, »er spielt nur den Dummen, um aus uns was rauszulocken. Du hörst ja, wie gut er Russisch spricht.« Besdomny spähte dauernd zur Seite, ob der Unbekannte sich nicht aus dem Staub machte. »Komm, wir müssen ihn festhalten, sonst haut er ab.«

Der Lyriker zog Berlioz an der Hand zur Bank zurück.

Der Unbekannte stand jetzt vor der Bank und hatte ein dunkelgrau gebundenes Büchlein, einen festen Umschlag aus gutem Papier und eine Visitenkarte in der Hand.

»Verzeihen Sie, daß ich im Eifer unseres Disputs vergessen habe, mich Ihnen vorzustellen. Hier meine Karte, mein Paß und die Einladung, zu einer Konsultation nach Moskau zu kommen«, sprach er gewichtig und blickte die beiden Schriftsteller durchdringend an.

Die wurden verlegen. Zum Teufel, er hat alles gehört, dachte Berlioz und deutete mit weltmännischer Geste an, daß die Vorlage der Papiere überflüssig sei. Während der Ausländer sie dem Redakteur unter die Nase hielt, hatte der Lyriker auf der mit fremdländischen Schriftzeichen bedruckten Visitenkarte das Wort »Professor« und den Anfangsbuchstaben des Nachnamens, ein V, ausgespäht.

»Sehr angenehm«, murmelte der Redakteur verlegen. Der Ausländer schob die Dokumente in die Tasche.

Die Beziehungen waren somit wiederhergestellt, und alle drei nahmen auf der Bank Platz.

»Sie sind als Konsultant zu uns eingeladen worden, Professor?« fragte Berlioz.

»Ja, als Konsultant.«

»Sie sind Deutscher?« erkundigte sich Besdomny.

»Ich?« fragte der Professor zurück und dachte nach. »Ja, ich bin wohl Deutscher.«

»Sie sprechen prima Russisch«, bemerkte Besdomny.

»Oh, ich bin überhaupt ein Polyglotte und beherrsche sehr viele Sprachen«, antwortete der Professor.

»Was sind Sie von Beruf?« forschte Berlioz.

»Ich bin Spezialist für Schwarze Magie.«

Da haben wir’s! durchzuckte es Berlioz.

»Und … und in dieser Eigenschaft sind Sie zu uns eingeladen worden?« fragte er stotternd.

»Ja«, bestätigte der Professor und erläuterte: »In der hiesigen Staatsbibliothek sind echte Handschriften des Schwarzkünstlers Gerbert d’Aurillac aus dem zehnten Jahrhundert entdeckt worden. Die soll ich entziffern. Ich bin der einzige Spezialist auf der Welt.«

»Ah! Sie sind Historiker?« fragte Berlioz erleichtert und respektvoll.

»Ja, ich treibe Geschichte«, bestätigte der Gelehrte und fügte unmotiviert hinzu: »Heute abend wird an den Patriarchenteichen eine interessante Geschichte passieren!«

Wieder waren der Redakteur und der Lyriker äußerst befremdet, der Professor aber winkte beide zu sich heran, und als sie sich zu ihm beugten, flüsterte er:

»Ich sage Ihnen, Jesus hat existiert.«

»Sehen Sie, Professor«, erwiderte Berlioz und lächelte gezwungen, »wir achten Ihre großen Kenntnisse, aber in dieser Frage stehen wir auf einem anderen Standpunkt.«

2 Pontius Pilatus

Angetan mit einem blutrot gefütterten weißen Umhang, mit schlurfendem Kavalleristengang erschien eines frühen Morgens, am Vierzehnten des Frühlingsmonats Nissan, im überdachten Säulengang zwischen den beiden Flügeln des Palastes Herodes’ des Großen der Prokurator von Judäa, Pontius Pilatus.

Nichts auf der Welt verabscheute der Prokurator so sehr wie den Geruch von Rosenöl, und jetzt stand ein schlechter Tag zu erwarten, denn dieser Geruch verfolgte ihn schon seit Tagesanbruch. Es dünkte den Prokurator, daß die Palmen und Zypressen im Garten den Rosengeruch ausströmten und daß auch dem Schweiß- und Ledermief seiner Eskorte dieses verfluchte Arom beigemengt war. Von den Seitengebäuden hinter dem Palast, wo die mit dem Prokurator nach Jerschalaim gekommene erste Kohorte der zwölften Blitzlegion einquartiert war, zog leichter Rauch über die obere Gartenterrasse in den Säulengang, und in dem etwas bitteren Rauch, der bezeugte, daß die Köche der Zenturien schon das Mittagsmahl bereiteten, war auch etwas von dem fettigen Rosenduft.

O ihr Götter, wofür straft ihr mich? Ja, kein Zweifel, das ist sie wieder, die unbesiegliche furchtbare Krankheit, die Hemikranie, bei der nur eine Hälfte des Kopfes schmerzt … Es gibt kein Mittel gegen sie, keine Rettung vor ihr … Ich werde versuchen, den Kopf stillzuhalten …

Auf dem Mosaikpflaster beim Springbrunnen stand schon ein Sessel für ihn bereit. Ohne jemanden anzusehen, ließ sich der Prokurator darauf nieder und streckte die Hand zur Seite.

Ehrerbietig legte ihm der Sekretär ein Stück Pergament in die Hand. Der Prokurator überflog es flüchtig, wobei er eine schmerzliche Grimasse nicht unterdrücken konnte, dann reichte er es dem Sekretär zurück und sagte mühsam:

»Der Untersuchungsgefangene aus Galiläa? Habt ihr die Akte an den Tetrarchen geschickt?«

»Ja, Prokurator«, antwortete der Sekretär.

»Und?«

»Er hat sich geweigert, sich zu dem Fall zu äußern, und hat das vom Synedrion verhängte Todesurteil hergeschickt, damit Sie es bestätigen«, erklärte der Sekretär.

Der Prokurator sagte leise, und seine Wange zuckte dabei:

»Man führe mir den Beschuldigten vor.«

Alsbald brachten zwei Legionäre einen Mann von vielleicht siebenundzwanzig Jahren von der Gartenterrasse her zum Balkon in der Mitte des Säulengangs geführt und stellten ihn vor den Sessel des Prokurators. Der Mann war bekleidet mit einem uralten, verschlissenen blauen Chiton. Seinen Kopf bedeckte ein weißer Verband mit einem Riemen um die Stirn, seine Hände waren auf dem Rücken gefesselt. Unterm linken Auge saß ein großer blauer Fleck, und der Mundwinkel war eingerissen und blutverkrustet. Mit unruhiger Neugier blickte der Gefangene den Prokurator an.

Dieser schwieg, dann fragte er leise auf aramäisch:

»Du also hast das Volk aufgewiegelt, den Tempel von Jerschalaim zu zerstören?«

Der Prokurator saß reglos wie aus Stein, nur seine Lippen bewegten sich ein wenig, indes er sprach. Das kam, weil er Angst hatte, den in höllischem Schmerz lodernden Kopf auch nur zu neigen.

Der Mann mit den gebundenen Händen trat etwas vor und hub zu sprechen an:

»Guter Mensch! Glaub mir …«

Allein, der Prokurator, noch immer unbeweglich und ohne die Stimme auch nur im geringsten zu heben, fiel ihm ins Wort:

»Du redest mich mit ›Guter Mensch‹ an? Du irrst. In Jerschalaim flüstert man sich zu, ich sei ein grausames Ungeheuer, und das ist vollkommen richtig.« Ebenso monoton fügte er hinzu: »Zenturio Rattenschlächter zu mir.«

Jedermann dünkte es, daß der Säulengang sich verdunkelte, als der Zenturio Marcus von der ersten Zenturie, genannt Rattenschlächter, vor dem Prokurator Aufstellung nahm. Rattenschlächter überragte auch den größten Soldaten der Legion noch um Haupteslänge und hatte so breite Schultern, daß er die noch niedrig stehende Sonne verdeckte.

Der Prokurator sprach den Zenturio auf lateinisch an:

»Dieser Verbrecher nennt mich ›Guter Mensch‹. Führen Sie ihn für einen Moment hinweg, und erklären Sie ihm, wie man mit mir zu reden hat. Aber schlagen Sie ihn nicht zum Krüppel.«

Alle, außer dem reglosen Prokurator, blickten Marcus Rattenschlächter nach, als er dem Gefangenen mit einem Wink bedeutete, ihm zu folgen.

Überhaupt blickte man ihm stets nach, wo immer er sich zeigte, seines Riesenwuchses wegen, und wer ihn zum erstenmal sah, tat es auch deshalb, weil sein Gesicht verunstaltet war: Einst hatte eine Germanenkeule ihm die Nase zertrümmert.

Die schweren Stiefel des Marcus krachten über das Mosaikpflaster, der Gefesselte ging lautlos hinter ihm her, im Säulengang trat völliges Schweigen ein, und es war zu hören, wie die Tauben auf der Gartenterrasse gurrten und das Wasser im Springbrunnen sein melodisches, versonnenes Lied sang.

Der Prokurator wäre am liebsten aufgestanden und hätte die Schläfe unter den Wasserstrahl gehalten. Allein, er wußte, das würde ihm nicht helfen.

Marcus Rattenschlächter führte den Gefangenen aus dem Säulengang in den Garten, nahm dem Legionär, der zu Füßen einer Bronzestatue stand, die Peitsche aus der Hand und schlug sie, ohne sonderlich auszuholen, dem Arrestanten um die Schultern. Seine Bewegung war leicht und lässig, aber der Gefesselte stürzte sofort zu Boden, als habe man ihm die Beine weggehauen, schnappte nach Luft, jegliche Farbe wich ihm aus dem Gesicht, und seine Augen blickten irr.

Nur mit der linken Hand, leicht wie einen leeren Sack, hob Marcus den Gestürzten hoch, stellte ihn auf die Füße und sagte näselnd mit schlechter Aussprache des Aramäischen:

»Der römische Prokurator ist mit Hegemon anzureden. Keine anderen Wörter sagen. Stillstehen. Hast du mich verstanden, oder soll ich dich schlagen?«

Der Gefangene wankte, doch er riß sich zusammen, die Farbe kehrte in sein Gesicht zurück, er holte tief Atem und antwortete heiser:

»Ich habe dich verstanden. Schlag mich nicht.«

Gleich darauf stand er wieder vor dem Prokurator.

Matt, krank klang dessen Stimme:

»Name?«

»Mein Name?« fragte der Gefangene eilig, und sein ganzes Wesen zeigte die Bereitschaft, vernünftig zu antworten, um keinen Zorn mehr zu erregen.

»Meiner ist mir bekannt«, sagte der Prokurator leise. »Stell dich nicht dümmer, als du bist. Den deinen.«

»Jeschua«, antwortete der Gefangene hastig.

»Hast du einen Beinamen?«

»Ja. Ha-Nozri.«

»Woher bist du gebürtig?«

»Aus der Stadt Gamala«, antwortete der Gefangene und deutete mit einer Kopfbewegung an, daß dort, rechts von ihm, weit im Norden, die Stadt Gamala liege.

»Von wem stammst du ab?«

»Das weiß ich nicht genau«, antwortete der Gefangene lebhaft. »Ich kann mich meiner Eltern nicht erinnern. Man hat mir gesagt, mein Vater sei ein Syrer gewesen …«

»Wo bist du zu Hause?«

»Ich habe kein Zuhause«, antwortete der Gefangene schüchtern, »ich ziehe von Stadt zu Stadt.«

»Das hättest du auch mit einem Wort sagen können: Du bist ein Landstreicher«, sagte der Prokurator und fragte dann. »Hast du Verwandte?«

»Ich habe niemanden. Ich bin allein auf der Welt.«

»Kannst du lesen und schreiben?«

»Ja.«

»Beherrschst du noch eine Sprache außer der aramäischen?«

»Ja. Die griechische.«

Eines der geschwollenen Lider hob sich, ein vom Schmerz verschleierter Blick heftete sich auf den Gefangenen. Das andere Auge blieb geschlossen.

Pilatus sagte auf griechisch:

»Also du hattest die Absicht, den Tempel zu zerstören, und hast das Volk dazu aufgewiegelt?«

Der Arrestant wurde wieder lebhaft, seine Augen zeigten keine Furcht mehr, und er sagte ebenfalls auf griechisch:

»Nie im Leben, gu…« Entsetzen flirrte in seinen Augen, da er sich beinahe versprochen hätte. »Nie im Leben, Hegemon, habe ich die Absicht gehabt, den Tempel zu zerstören, und ich habe auch niemanden zu solch sinnlosem Tun angestiftet.«

Verwunderung trat in das Gesicht des Sekretärs, der gebückt über dem niedrigen Tisch saß und die Aussagen notierte. Er hob den Kopf, senkte ihn aber sofort wieder aufs Pergament.

»Mannigfaltige Menschen strömen zum Pessachfest in diese Stadt. Unter ihnen sind Magier, Astrologen, Wahrsager und Mörder«, sprach der Prokurator monoton, »es sind aber auch Lügner unter ihnen. Du zum Beispiel bist ein Lügner. Da steht es deutlich geschrieben: Er hat das Volk aufgewiegelt, den Tempel zu zerstören. So bezeugen es die Menschen.«

»Diese guten Menschen«, sagte der Arrestant, fügte eilig »Hegemon« hinzu und fuhr fort: »… haben nichts begriffen und bringen alles durcheinander, was ich gesagt habe. Ich fange an zu befürchten, daß diese Verwirrung noch sehr lange währen wird. Alles rührt daher, daß er falsch aufschreibt, was ich sage.«

Schweigen trat ein. Jetzt ruhten beide kranken Augen mit schwerem Blick auf dem Gefangenen.

»Ich wiederhole dir, aber zum letztenmal, hör auf, dich dumm zu stellen, Verbrecher«, sagte Pilatus weich und monoton, »es steht nicht viel über dich geschrieben, aber das reicht hin, dich zu hängen.«

»Nein, nein, Hegemon«, sagte der Gefangene und spannte sich im Wunsch, den anderen zu überzeugen, »da läuft einer unablässig mit dem Ziegenpergament hinter mir her und schreibt. Ich habe einmal hineingeschaut und war entsetzt. Nichts von alledem, was dort geschrieben steht, habe ich gesagt. Angefleht habe ich ihn: Verbrenne dein Pergament, ich bitte dich! Er aber hat es mir aus der Hand gerissen und ist davongelaufen.«

»Wer ist der Mann?« fragte Pilatus angewidert und berührte mit der Hand seine Schläfe.

»Levi Matthäus«, antwortete der Gefangene bereitwillig, »er war Zolleinnehmer, und ich bin ihm zum erstenmal auf der Straße nach Bethanien begegnet, da, wo die Ecke eines Feigengartens hervortritt, und wir kamen ins Gespräch. Zuerst behandelte er mich feindselig und beleidigte mich gar, das heißt, er wähnte mich zu beleidigen, indem er mich Hund nannte.« Der Gefangene lächelte. »Ich finde nichts Häßliches an diesem Tier, um darüber beleidigt zu sein.«

Der Sekretär hatte aufgehört zu schreiben und schickte heimlich einen verwunderten Blick, aber nicht auf den Gefangenen, sondern auf den Prokurator.

»Allein, nachdem er mich angehört hatte, wurde er freundlicher«, fuhr Jeschua fort, »zum Schluß warf er das Geld auf die Straße und sagte, er wolle mit mir ziehen.«

Pilatus grinste über die eine Wange, entblößte dabei sein gelbes Gebiß und sagte dann, sich mit dem ganzen Rumpf dem Sekretär zuwendend:

»Oh, du Stadt Jerschalaim! Was bekommt man in dir nicht alles zu hören! Haben Sie gehört? Ein Zöllner wirft Geld auf die Straße!«

Der Sekretär, der keine Antwort wußte, hielt es für angebracht, das Lächeln des Pilatus zu erwidern.

»Er sagte, das Geld sei ihm fortan verhaßt«, erläuterte Jeschua das seltsame Tun des Levi Matthäus und setzte hinzu: »Seither ist er mein Begleiter.«

Mit noch immer gefletschten Zähnen sah der Prokurator den Gefangenen an, dann blickte er zur Sonne, die unaufhaltsam über den Pferdestandbildern der fernen Rennbahn rechts drunten aufstieg, und plötzlich dachte er in würgender Qual, daß es das einfachste wäre, diesen sonderbaren Verbrecher aus dem Säulengang zu jagen und nur die beiden Worte zu sprechen: »Hängt ihn!« Er könnte auch die Eskorte davonjagen, sich aus dem Säulengang in den Palast begeben, das Gemach verdunkeln lassen, sich niederlegen, kaltes Wasser verlangen, mit kläglicher Stimme den Hund Banga rufen und bei ihm sich über die Hemikranie beklagen. Und lockend durchzuckte der Gedanke an Gift den kranken Kopf des Prokurators.

Mit trüben Augen blickte er den Gefangenen an und schwieg einige Zeit. Qualvoll überlegte er, warum der Mann mit dem von Schlägen verunstalteten Gesicht in der erbarmungslosen morgendlichen Jerschalaimer Sonnenglut vor ihm stand und was für überflüssige Fragen er ihm noch stellen sollte.

»Levi Matthäus?« fragte der Kranke heiser und schloß die Augen.

»Ja, Levi Matthäus«, hörte er die hohe, peinigende Stimme sagen.

»Aber etwas vom Tempel mußt du doch der Menge auf dem Basar gesagt haben?«

Pilatus hatte das Gefühl, als stäche ihm die antwortende Stimme unsagbar quälend in die Schläfe, als sie sagte:

»Ich, Hegemon, habe gesagt, der Tempel des alten Glaubens werde einstürzen, und ein neuer Tempel der Wahrheit werde emporwachsen. Ich habe mich so ausgedrückt, damit es verständlicher sei.«

»Warum hast du auf dem Basar das Volk verwirrt, Landstreicher, indem du ihm von der Wahrheit sprachst, von der du gar keine Vorstellung hast? Was ist Wahrheit?«

Und dabei dachte der Prokurator: O ihr Götter! Ich stelle ihm Fragen, die mit dem Fall nichts zu tun haben … Mein Verstand gehorcht mir nicht mehr … Wieder gaukelte vor ihm die Schale mit dunkler Flüssigkeit. Gift möchte man nehmen, Gift …

Erneut vernahm er die Stimme:

»Die Wahrheit ist vor allem, daß dich der Kopf schmerzt, und er schmerzt so heftig, daß du kleinmütig an den Tod denkst. Du hast nicht nur kaum noch die Kraft, mit mir zu sprechen, sondern es fällt dir sogar schwer, mich anzusehen. Ich bin jetzt, ohne es zu wollen, dein Peiniger, und das betrübt mich. Du kannst kaum noch einen Gedanken fassen und träumst nur davon, daß dein Hund kommt, offenbar das einzige Wesen, an dem du hängst. Aber deine Qualen werden gleich beendet sein, dein Kopfweh wird vergehen.«

Der Sekretär stockte mitten im Wort und glotzte den Gefangenen mit weit aufgerissenen Augen an.

Pilatus hob den Märtyrerblick zum Gefangenen und sah, daß die Sonne schon ziemlich hoch über der Rennbahn stand, ein Strahl in den Säulengang drang und auf die ausgetretenen Sandalen Jeschuas zukroch, der der Sonne auswich.

Da erhob sich der Prokurator von seinem Sessel, preßte den Kopf in die Hände, und sein glattrasiertes gelbliches Gesicht spiegelte Verstörtheit. Er bezwang sie jedoch mit Willenskraft und setzte sich wieder.

Der Arrestant fuhr indes zu sprechen fort, doch der Sekretär notierte nichts mehr, er reckte den Hals wie eine Gans und lauschte, damit ihm nur ja kein Wort entgehe.

»Siehst du, es ist schon vorbei«, sprach der Gefangene und blickte Pilatus wohlmeinend an. »Das freut mich sehr. Ich würde dir raten, Hegemon, für kurze Zeit den Palast zu verlassen und in der Umgebung spazierenzugehen, wenigstens in den Gärten auf dem Ölberg. Das Gewitter« – der Gefangene wandte sich um und blinzelte in die Sonne – »kommt später, erst gegen Abend. Ein Spaziergang täte dir gut, und ich würde dich mit Vergnügen begleiten. Mir sind neue Gedanken gekommen, die dich, so glaube ich, interessieren könnten, und ich würde sie dir gerne mitteilen, zumal du den Eindruck eines sehr gescheiten Menschen machst.«

Der Sekretär wurde totenbleich und ließ die Pergamentrolle fallen.

»Das Schlimme ist nur«, fuhr der Gefesselte ungehindert fort, »daß du zu verschlossen bist und den Glauben an die Menschen verloren hast. Du mußt doch zugeben, daß es nicht angeht, alle Zuneigung einem Hund zu schenken. Dürftig ist dein Leben, Hegemon.« Und hier erlaubte sich Jeschua ein Lächeln.

Der Sekretär dachte nur noch darüber nach, ob er seinen Ohren trauen sollte oder nicht. Aber er mußte es wohl. Nun trachtete er, sich auszumalen, in welch sonderbarer Form die Wut des jähzornigen Prokurators angesichts dieser unerhörten Frechheit des Gefangenen ausbrechen würde. Und das vermochte er sich nicht vorzustellen, wiewohl er den Prokurator gut kannte.

Da ertönte abgerissen, heiser die Stimme des Prokurators, der auf lateinisch sagte:

»Man nehme ihm die Fesseln ab.«

Einer der Legionäre seiner Eskorte stieß die Lanze auf den Boden, übergab sie einem anderen, trat herzu und löste dem Arrestanten die Schnur. Der Sekretär hob die Rolle auf und beschloß, einstweilen nichts mehr zu notieren und sich über nichts mehr zu wundern.

»Gestehe«, fragte Pilatus leise auf griechisch, »du bist ein großer Arzt?«

»Nein, Prokurator, ich bin kein Arzt«, antwortete der Gefangene und rieb mit Genuß die gequetschten und rotgeschwollenen Handgelenke.

Unter gesenkten Brauen hervor durchbohrte Pilatus den Gefangenen mit schroffem Blick, der nicht mehr trüb war, sondern schon wieder die wohlbekannten Funken sprühte.

»Ich habe dich noch nicht danach gefragt«, sagte Pilatus, »aber kannst du vielleicht auch Latein?«

»Ja«, antwortete der Arrestant.

Die gelblichen Wangen des Pilatus röteten sich ein wenig, und er fragte auf lateinisch:

»Woher weißt du, daß ich meinen Hund rufen wollte?«

»Das ist ganz einfach«, antwortete der Arrestant auf lateinisch. »Du führtest die Hand durch die Luft« – Jeschua wiederholte die Geste des Pilatus –, »als wolltest du ihn streicheln, und deine Lippen …«

»Ja«, sagte Pilatus.

Schweigen trat ein. Dann stellte Pilatus eine Frage in griechischer Sprache:

»Du bist also Arzt?«

»Nein, nein«, antwortete der Gefangene lebhaft, »glaub mir, ich bin kein Arzt.«

»Nun gut, wenn du das geheimhalten willst, so tue es. Es hat mit deinem Fall nichts zu tun. Du behauptest also, du hättest niemanden angestiftet, den Tempel zu zerbrechen, niederzubrennen oder auf noch andere Art zu zerstören?«

»Ich, Hegemon, habe niemanden zu solchem Tun aufgewiegelt, ich wiederhole es. Sehe ich wohl wie ein Schwachsinniger aus?«

»O nein, wie ein Schwachsinniger siehst du nicht aus«, antwortete der Prokurator leise und ließ ein schreckliches Lächeln sehen. »So schwöre, daß es nicht stimmt.«

»Wobei soll ich schwören?« fragte der Gefangene lebhaft.

»Meinetwegen bei deinem Leben«, antwortete der Prokurator, »bei ihm zu schwören ist höchste Zeit, denn wisse, es hängt an einem Haar.«

»Du vermeinst doch nicht, daß du es dort aufgehängt hättest, Hegemon?« fragte der Arrestant. »Falls doch, so irrst du sehr.«

Pilatus zuckte zusammen und antwortete durch die Zähne:

»Ich kann jedenfalls dieses Haar zerschneiden.«

»Auch darin irrst du«, widersprach der Arrestant mit hellem Lächeln und beschirmte sich mit der Hand gegen die Sonne. »Du wirst zugeben, daß es doch wohl nur der zerschneiden kann, der es aufgehängt hat.«

»Soso«, sagte der Pilatus lächelnd, »jetzt bezweifle ich nicht mehr, daß die müßigen Gaffer dir in Jerschalaim nachgelaufen sind. Ich weiß nicht, wer deine Zunge aufgehängt hat, doch ist sie trefflich aufgehängt. Aber sage mir beiläufig, ist es richtig, daß du durch das Susator in Jerschalaim eingezogen bist, auf einem Esel reitend, begleitet vom Pöbel, der dich schreiend begrüßte gleichwie einen Propheten?« Der Prokurator wies auf die Pergamentrolle.

Der Arrestant blickte den Prokurator verständnislos an.

»Ich habe ja gar keinen Esel, Hegemon«, sagte er. »Wohl bin ich durchs Susator in Jerschalaim eingezogen, jedoch zu Fuß, und in meiner Begleitung war nur Levi Matthäus, und niemand hat mich schreiend begrüßt, denn mich hat ja in Jerschalaim kein Mensch gekannt.«

»Sind dir folgende Namen bekannt«, fragte Pilatus weiter und ließ kein Auge von Jeschua, »Dismas, Gestas und War-Rawwan?«

»Diese guten Menschen kenne ich nicht«, antwortete der Arrestant.

»Ist das wahr?«

»Es ist wahr.«

»Sage mir doch, warum du immer wieder von guten Menschen sprichst. Nennst du jeden so?«

»Jeden«, antwortete der Arrestant, »böse Menschen gibt es nicht auf der Welt.«

»Das höre ich zum erstenmal«, sagte Pilatus auflachend. »Aber vielleicht weiß ich zuwenig vom Leben! Sie brauchen nichts mehr zu notieren«, wandte er sich an den Sekretär, obschon dieser längst damit aufgehört hatte, und fuhr dann, zu Jeschua gewandt, fort: »In welchem griechischen Buch hast du das gelesen?«

»In keinem, ich bin von selbst darauf gekommen.«

»Und das predigst du?«

»Ja.«

»Nehmen wir zum Beispiel den Zenturio Marcus, genannt Rattenschlächter, ist er auch ein guter Mensch?«

»Ja«, antwortete der Gefangene, »freilich ist er unglücklich. Seit gute Menschen ihn verunstaltet haben, ist er grausam und hartherzig geworden. Es wäre aufschlußreich, zu erfahren, wer ihn so entstellt hat.«

»Gern teile ich es dir mit«, entgegnete Pilatus, »denn ich war dabei. Gute Menschen hatten sich auf ihn gestürzt wie die Hunde auf den Bären. Germanen waren es, und sie klammerten sich an seinen Hals, seine Arme, seine Beine. Sein Fußtruppenmanipel war in einen Hinterhalt geraten, und wäre nicht von der Flanke her die Reiterturma dazugestoßen, die übrigens ich befehligte, so hättest du, Philosoph, nicht mit ihm sprechen können. Es war in der Schlacht von Idistaviso, im Tal der Jungfrauen.«

»Wenn ich mehr mit ihm sprechen könnte«, sagte der Häftling auf einmal träumerisch, »so würde er sich total ändern, dessen bin ich gewiß.«

»Ich nehme an«, erwiderte Pilatus, »es würde dem Legaten wenig Freude bereiten, wenn es dir einfiele, mit den Offizieren oder Soldaten seiner Legion zu sprechen. Übrigens wird es glücklicherweise nicht dazu kommen, und der erste, der dafür sorgen wird, bin ich.«

In diesem Moment flitzte eine Schwalbe in den Säulengang herein, beschrieb unter der goldenen Decke einen Kreis, schoß herab, wobei sie mit spitzem Flügel das Gesicht einer Bronzestatue in einer Nische fast streifte, und verschwand dann hinter einem Säulenkapitell. Vielleicht wollte sie dort ihr Nest ankleben.

Während sie flog, fügte sich in dem nunmehr hellen und leichten Kopf des Prokurators eine Formulierung. Sie lautete etwa so: Der Hegemon habe den Fall des wandernden Philosophen Jeschua, genannt Ha-Nozri, geprüft und keinen verbrecherischen Tatbestand gefunden. Insonderheit sei nicht der geringste Zusammenhang zwischen den Taten des Jeschua und den jüngsten Unruhen in Jerschalaim zu finden. Der wandernde Philosoph habe sich als gemütskrank erwiesen, und infolgedessen könne der Prokurator die vom Kleinen Synedrion verhängte Todesstrafe gegen Ha-Nozri nicht bestätigen. Da jedoch die verrückten utopischen Reden des Ha-Nozri in Jerschalaim zu Aufruhr führen könnten, entferne ihn der Prokurator aus Jerschalaim und verurteile ihn zur Haft im Cäsarea Stratons am Mittelmeer, das heißt in seiner Residenz.

Dies mußte er nun dem Sekretär diktieren.

Die Flügel der Schwalbe flitzten dicht über den Kopf des Hegemons hinweg, der Vogel flog taumelig auf das Becken des Springbrunnens zu und sauste dann ins Freie. Der Prokurator hob den Blick zum Gefangenen und sah neben diesem eine Staubsäule auflodern.

»Liegt noch was gegen ihn vor?« fragte Pilatus den Sekretär.

»Leider ja«, antwortete der unerwartet und überreichte Pilatus ein anderes Pergament.

»Was denn noch?« erkundigte sich Pilatus stirnrunzelnd.

Nachdem er das Pergament gelesen, verfärbte er sich. Ob ihm dunkles Blut ins Gesicht und zum Hals strömte oder ob etwas anderes geschah, jedenfalls verlor seine Haut die gelbe Farbe und wurde braun, und die Augen schienen ihm aus dem Kopf zu treten.

Wahrscheinlich war das Blut schuld, das ihm zu den Schläfen floß und dort zu pochen begann, jedenfalls geschah etwas mit seinem Sehvermögen. So deuchte ihn, daß der Kopf des Häftlings davonglitte und ein anderer an seine Stelle träte. Auf diesem kahlen Kopf saß ein goldener Reif mit wenigen Zacken. Auf der Stirn zerfraß ein rundes Geschwür die Haut, es war mit Salbe bestrichen. Ein eingesunkener, zahnloser Mund mit herabhängender, launischer Unterlippe. Dem Prokurator war, als seien die rosa Säulen des Balkons und die fernen Dächer von Jerschalaim unterhalb des Gartens verschwunden und als sei alles ringsum im dichten Grün der Gärten von Capri versunken. Auch mit seinem Gehör hatte sich etwas Merkwürdiges begeben: In der Ferne schienen leise und drohend Trompeten zu schmettern, und ganz deutlich vernahm er die näselnde Stimme, die hochmütig und langgezogen sprach: »Das Gesetz über Majestätsbeleidigung …«

Kurze, zusammenhanglose und ungewöhnliche Gedanken jagten sich in seinem Kopf. Er ist verloren! Dann – wir sind verloren! Auch ein ganz absurder Gedanke war dabei, der Gedanke an eine unabwendbare Unsterblichkeit (mit wem?), der jedoch unerträgliche Schwermut weckte.

Pilatus raffte sich zusammen und verscheuchte die Vision, sein Blick kehrte zu den Säulen zurück, und vor ihm waren wieder die Augen des Arrestanten.

»Höre, Ha-Nozri«, sagte der Prokurator und warf Jeschua einen sonderbaren Blick zu. Sein Gesicht war drohend, doch die Augen zeigten Unruhe. »Hast du schon einmal etwas über den großen Kaiser gesagt? Antworte! Hast du etwas gesagt? Oder … hast du … nicht?« Pilatus dehnte das Wort »nicht« etwas länger, als bei Gericht üblich, und sandte Jeschua durch seinen Blick einen Gedanken, den er dem Arrestanten gleichsam eingeben wollte.

»Leicht und angenehm ist es, die Wahrheit zu sagen«, versetzte der Häftling.

»Ich will nicht wissen«, erwiderte Pilatus dumpf und gereizt, »ob es dir angenehm oder unangenehm ist, die Wahrheit zu sagen. Du mußt sie ohnehin sagen. Wenn du sie aber sagst, so wäge jedes Wort, es sei denn, du willst nicht nur einen unvermeidlichen, sondern auch qualvollen Tod.«

Niemand weiß, was im Prokurator von Judäa vorging, aber er erlaubte sich, die Hand zu heben, als wolle er sich vor den Sonnenstrahlen beschirmen, und hinter der Hand wie hinter einem Schild dem Arrestanten einen bedeutungsvollen Blick zuzuwerfen.

»Also«, sagte er, »antworte, kennst du einen gewissen Judas aus Kirjath, und was, wenn überhaupt, hast du ihm über den Kaiser gesagt?«

»Das war so«, erzählte der Gefangene bereitwillig, »vorgestern abend lernte ich beim Tempel einen jungen Menschen kennen, der sich Judas aus der Stadt Kirjath nannte. Er lud mich in sein Haus in der Unterstadt ein und bewirtete mich …«

»Ein guter Mensch?« fragte Pilatus, und ein diabolisches Feuer glomm in seinen Augen.

»Ein sehr guter und wißbegieriger Mensch«, bestätigte der Gefangene. »Er bekundete größtes Interesse für meine Gedanken und nahm mich sehr herzlich auf …«

»Er zündete die Öllämpchen an«, sagte Pilatus im gleichen Ton wie der Arrestant durch die Zähne, und seine Augen glitzerten.

»Ja«, sagte Jeschua, ein wenig verwundert, daß der Prokurator dies wußte, dann fuhr er fort: »Er bat mich, ihm meine Ansicht über die Staatsmacht mitzuteilen. Dieser Frage maß er große Wichtigkeit bei.«

»Und was hast du ihm gesagt?« fragte Pilatus. »Oder wirst du mir antworten, du habest es vergessen?« Aber seine Stimme klang hoffnungslos.

»Ich habe ihm unter anderem gesagt«, erzählte der Arrestant, »daß von jeder Staatsmacht den Menschen Gewalt geschehe und daß eine Zeit kommen werde, in der kein Kaiser noch sonst jemand die Macht hat. Der Mensch wird eingehen in das Reich der Wahrheit und Gerechtigkeit, wo es keiner Macht mehr bedarf.«

»Weiter!«

»Weiter war nichts«, sagte der Gefangene, »in diesem Moment stürmten Leute herein, banden mich und führten mich ins Gefängnis.«

Der Sekretär strichelte die Wörter aufs Pergament, bemüht, kein Wort zu verlieren.

»Auf der Welt gab es noch nie eine größere und für die Menschen bessere Macht, und es wird auch nie eine geben als die Macht des Kaisers Tiberius!« Die gebrochene und kranke Stimme des Pilatus schwoll an.

Er blickte haßerfüllt auf den Sekretär und die Eskorte.

»Nicht an dir, du hirnloser Verbrecher, ist es, über sie zu rechten!« Dann schrie Pilatus: »Weg mit der Eskorte aus dem Säulengang!« An den Sekretär gewandt, fügte er hinzu: »Laßt mich mit dem Verbrecher allein, hier geht es um eine Staatssache!«

Die Eskorte hob die Lanzen, verließ mit rhythmisch stampfenden metallbeschlagenen Caligas den Säulengang und begab sich in den Garten, gefolgt vom Sekretär.

Das Schweigen unter den Säulen wurde eine Zeitlang nur vom Sang des Wassers im Springbrunnen unterbrochen. Pilatus sah, wie sich über dem Speier ein flüssiger Teller formte, dessen Ränder abbrachen und in Strahlen nieder flossen.

Als erster nahm der Gefangene das Wort:

»Ich sehe, es ist Leid daraus entstanden, daß ich mit diesem Jüngling aus Kirjath gesprochen habe. Mir schwant, Hegemon, daß ihm ein Unglück wider fahren wird, und er dauert mich sehr.«

»Ich glaube«, antwortete der Prokurator mit seltsamem Lächeln, »es gibt jemanden auf der Welt, der dich mehr dauern müßte als Judas aus Kirjath und dem weit Schlimmeres widerfahren wird als ihm! Du meinst also, Marcus Rattenschlächter, der kalte und überzeugte Henker, sodann die Menschen, die dich, wie ich sehe« – der Prokurator wies auf Jeschuas entstelltes Gesicht – »deiner Predigten wegen mißhandelt haben, desgleichen die Verbrecher Dismas und Gestas, die mit ihren Spießgesellen vier Soldaten getötet haben, und endlich dieser schmutzige Verräter Judas – sie alle sind gute Menschen?«

»Ja«, antwortete der Arrestant.

»Und das Reich der Wahrheit wird kommen?«

»Es wird kommen, Hegemon«, antwortete Jeschua zuversichtlich.

»Niemals!« schrie Pilatus plötzlich mit so furchtbarer Stimme, daß Jeschua zurückprallte. So hatte er vor vielen Jahren im Tal der Jungfrauen seinen Reitern zugeschrien: »Schlagt sie! Schlagt sie! Der Riese Rattenschlächter ist in Gefahr!« Noch lauter erhob er die vom Kommandieren brüchige Stimme und schrie so, daß man es im Garten hören konnte: »Du Verbrecher! Du Verbrecher! Du Verbrecher!«

Dann senkte er die Stimme und fragte:

»Jeschua Ha-Nozri, glaubst du an irgendwelche Götter?«

»Es gibt nur einen Gott«, antwortete Jeschua, »an ihn glaube ich.«

»So bete zu ihm! Bete fleißig! Übrigens …“ – die Stimme des Pilatus sank vollends herab –, »es wird nicht helfen. Hast du ein Weib?« fragte er schwermütig und begriff nicht, was mit ihm vorging.

»Nein, ich bin allein.«

»Verhaßt ist mir die Stadt«, murmelte der Prokurator plötzlich, bewegte die Schultern, als fröre ihn, und rieb die Hände, als wolle er sie waschen. »Wärst du vor deiner Begegnung mit Judas aus Kirjath erstochen worden, so wäre das wahrlich besser.«

»Lasse mich frei, Hegemon«, bat der Arrestant unvermittelt, und seine Stimme klang beunruhigt, »ich sehe, daß man mich töten will.«

Ein Krampf verzerrte das Gesicht des Pilatus, er wandte Jeschua die entzündeten, rotgeäderten Augäpfel zu und sagte:

»Vermeinst du, Unseliger, ein römischer Prokurator werde einen Menschen freilassen, der gesagt hat, was du gesagt hast? O ihr Götter! Oder glaubst du, ich möchte deine Stelle einnehmen? Ich teile deine Gedanken nicht! Höre: Wenn du von diesem Moment an noch ein einziges Wort zu andern sagst, so nimm dich vor mir in acht! Ich wiederhole – nimm dich vor mir in acht!«

»Hegemon …«

»Schweig!« schrie Pilatus, und sein wütender Blick folgte der Schwalbe, die wieder durch die Säulenhalle schwirrte. »Zu mir!« rief er.

Nachdem der Sekretär und die Eskorte auf ihre Plätze zurückgekehrt waren, erklärte Pilatus, er bestätige das Todesurteil, das die Versammlung des Kleinen Synedrions wider den Verbrecher Jeschua Ha-Nozri verhängt habe, und der Sekretär hielt Pilatus’ Worte fest.

Gleich darauf stand Marcus Rattenschlächter vor dem Prokurator. Der befahl ihm, den Verbrecher dem Kommandanten des Geheimdienstes zu überantworten und ihm auszurichten, der Prokurator habe angeordnet, daß Jeschua Ha-Nozri getrennt von den übrigen Verurteilten gehalten werde und daß den Mannschaften des Geheimdienstes bei schwerer Strafe verboten sei, mit Jeschua zu sprechen und Fragen von ihm zu beantworten.

Auf ein Zeichen des Marcus nahm die Eskorte Jeschua in die Mitte und führte ihn von dem Säulengang hinweg.

Sodann erschien vor dem Prokurator ein schöner Mann mit blondem Bart und mit Adlerfedern im Helmbusch; auf seiner Brust funkelten goldene Löwenhäupter, sein Schwertgehänge war mit Goldplatten besetzt, er trug dreifach besohltes Schuhwerk, bis zum Knie herauf verschnürt, und einen Purpurumhang über der linken Schulter. Er war der kommandierende Legat der Legion.

Der Prokurator fragte ihn, wo sich die Sebaster Kohorte befinde. Der Legat antwortete, die Sebaster sperrten den Platz vor der Rennbahn ab, wo dem Volke das Urteil gegen die Verbrecher verkündet werden solle.

Da befahl der Prokurator dem Legaten, zwei Zenturien aus der römischen Kohorte bereitzustellen. Die eine, unter dem Befehl von Marcus Rattenschlächter, solle die Verbrecher, die Wagen mit dem Hinrichtungsgerät und die Henker zum Schädelberg eskortieren und diesen nach ihrer Ankunft oben absperren. Die andere Zenturie solle jetzt gleich zum Schädelberg marschieren und sofort mit der unteren Absperrung beginnen. Zum gleichen Zweck, das heißt zur Sicherung des Berges, möge der Legat zusätzlich ein Kavallerieregiment, eine syrische Ala, in Marsch setzen.

Als der Legat den Säulengang verließ, befahl der Prokurator dem Sekretär, den Präsidenten des Synedrions in den Palast zu bitten, ferner zwei seiner Mitglieder und den Kommandanten der Tempelwache von Jerschalaim, doch er fügte hinzu, der Sekretär möge es so einrichten, daß er, der Prokurator, vor der Beratung mit dem Präsidenten allein sprechen könne.

Die Befehle des Prokurators wurden schnell und genau ausgeführt, und die Sonne, die seit Tagen mit ungewöhnlicher Wut auf Jerschalaim herniederbrannte, hatte noch nicht ihren höchsten Punkt erreicht, als sie auf der oberen Terrasse des Gartens bei den beiden weißen Marmorlöwen, die die Treppe bewachten, zusammentrafen: der Prokurator und der amtsführende Präsident des Synedrions, der Hohepriester von Judäa, Joseph Kaiphas.

Es war still im Garten. Als aber der Prokurator aus dem Säulengang heraustrat auf die vom Sonnenlicht übergossene obere Gartenterrasse mit ihren Palmen auf ungefügen Elefantenbeinen, auf die Terrasse, von der aus sich die ganze, ihm verhaßte Stadt Jerschalaim seinen Blicken darbot mit ihren Hängebrücken, ihren Burgen und vor allem dem unbeschreibbaren Marmorblock mit den goldenen Drachenschuppen des Daches, dem Tempel von Jerschalaim, da vernahm sein scharfes Gehör von weit unten, wo eine Mauer die unteren Terrassen des Palastgartens vom Stadtplatz trennte, ein tiefes Grollen, über dem sich von Zeit zu Zeit dünne Laute aufschwangen, die wie Stöhnen oder wie Schreie klangen.

Der Prokurator wußte, daß dort auf dem Platz schon eine gewaltige Menge von Jerschalaimer Einwohnern versammelt war, erregt über die jüngsten Unruhen, daß sie ungeduldig der Urteilsverkündung harrte und Wasserverkäufer ihre Ware ausschrien.

Der Prokurator begann damit, daß er den Hohenpriester in den Säulengang bat, um der erbarmungslosen Glut zu entrinnen, doch Kaiphas entschuldigte sich höflich und erklärte, das könne er am Vorabend des Festes nicht tun. Pilatus zog die Kapuze über seinen schon kahl werdenden Kopf und eröffnete das Gespräch, das auf griechisch geführt wurde.

Er habe, sagte er, den Fall des Jeschua Ha-Nozri untersucht und das Todesurteil bestätigt.

Somit sei die Todesstrafe, die noch heute vollstreckt werden solle, über drei Verbrecher verhängt, Dismas, Gestas und War-Rawwan, und außerdem über diesen Jeschua Ha-Nozri. Die beiden ersten, die sich unterfangen hätten, das Volk wider den Kaiser aufzuwiegeln, seien von der römischen Macht im Kampf festgenommen worden und unterstünden dem Prokurator, mithin könne über sie nicht gesprochen werden. Die beiden anderen aber, War-Rawwan und Jeschua Ha-Nozri, seien von der Jerschalaimer Behörde gefaßt und vom Synedrion verurteilt worden. Nach Gesetz und Sitte müsse einer dieser beiden Verbrecher zu Ehren des bevorstehenden Pessachfestes freigelassen werden.

Also er, der Prokurator, wünsche zu wissen, welchen der beiden Verbrecher das Synedrion freizulassen gedenke: War-Rawwan oder Jeschua Ha-Nozri?

Kaiphas neigte den Kopf zum Zeichen, daß er verstanden habe, und antwortete:

»Das Synedrion bittet, War-Rawwan freizulassen.«

Der Prokurator hatte wohl gewußt, daß der Hohepriester diese Antwort geben würde, doch er mußte so tun, als errege sie sein Erstaunen.

Das tat Pilatus sehr kunstvoll. Die Brauen in seinem hochmütigen Gesicht hoben sich, und er blickte dem Hohenpriester mit Verwunderung in die Augen.

»Ich gestehe, daß diese Antwort mich erstaunt«, sagte er sanft, »ich fürchte, das ist ein Mißverständnis.«

Pilatus erklärte sich näher. Die römische Macht wolle keineswegs die Rechte der hiesigen geistlichen Macht antasten, das sei dem Hohenpriester auch wohlbekannt, aber in diesem Falle liege doch wohl ein Irrtum vor, an dessen Behebung die römische Macht selbstverständlich interessiert sei.

In der Tat: die Verbrechen War-Rawwans und Ha-Nozris seien an Schwere gar nicht vergleichbar. Werde der letztere, ein offenkundig Verrückter, aufwiegelnder dummer Reden in Jerschalaim und an anderen Plätzen geziehen, so sei der erstere bedeutend schwerer belastet. Nicht genug, daß er sich offene Aufrufe zur Meuterei habe zuschulden kommen lassen, habe er zudem bei seiner Festnahme einen Wächter getötet. War-Rawwan sei unvergleichlich gefährlicher als Ha-Nozri.

Angesichts des Dargelegten bitte der Prokurator den Hohenpriester, den Beschluß zu überprüfen und denjenigen der beiden Verurteilten freizulassen, der minder gefährlich sei, ohne Zweifel Ha-Nozri. So sei es doch?