4,99 €

Mehr erfahren.

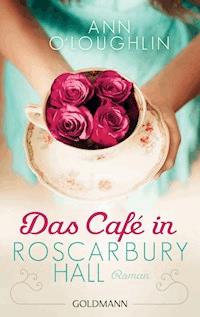

- Herausgeber: Goldmann Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Irland in den 1950er-Jahren. Gefangen in einer unglücklichen Ehe verliebt sich Grace in einen jungen Arzt aus Indien. Eine Scheidung kommt nicht infrage, und als Grace auch noch schwanger wird, sucht die Familie nach einer Lösung. Grace wird auf Betreiben ihrer eigenen Tante und mit Einverständnis ihres Mannes in eine Irrenanstalt eingewiesen. Dreißig Jahre später kommt Graces Tochter Emma der Wahrheit auf die Spur: Als Emma nach dem Tod des Vaters nach Dublin zurückkehrt, um den Nachlass zu regeln, enthüllt sie die tragische Geschichte ihrer Mutter und macht sich auf die Suche nach ihr ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 418

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Buch

Irland in den 1950er-Jahren. Gefangen in einer unglücklichen Ehe, verliebt sich die junge lebenslustige Grace in einen Arzt aus Indien. Eine Scheidung kommt nicht infrage, und als Grace auch noch schwanger wird, sucht die Familie nach einer Lösung. Grace wird auf Betreiben ihrer eigenen Tante und mit Einverständnis ihres Mannes in eine Irrenanstalt eingewiesen. Dreißig Jahre später kommt Graces Tochter Emma der Wahrheit auf die Spur: Als Emma nach dem Tod des Vaters nach Dublin zurückkehrt, um den Nachlass zu regeln, enthüllt sie die tragische Geschichte ihrer Mutter und macht sich auf die Suche nach ihr …

Autorin:

Die Irin Ann O’Loughlin hat fast dreißig Jahre als Journalistin gearbeitet. Sie schrieb unter anderem für den Irish Independent sowie den Evening Herald und arbeitet derzeit für den Irish Examiner. Ann O’Loughlin hat für einige Zeit in Indien gelebt und gearbeitet, stammt aber aus dem Westen Irlands und wohnt heute mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern an der Ostküste der Insel.

Weitere Informationen zur Autorin finden Sie unter

http://annoloughlin.blogspot.com

Ann O’Loughlin

Die verlorene Hälfte

meines Herzens

Roman

Aus dem Englischen

von Sarah Fuhrmann

Für John, Roshan und Zia

1

Heim Unserer Lieben Frau, Knockavanagh, County Wicklow, März 1954

Ihr tat alles weh. Der dünne Wollmantel, der schwer über ihren Schultern lag, kratzte auf ihrer Haut. Ihre Wangen brannten von dem Puder, den sie auf sein Geheiß hin aufgetragen hatte. Die Schuhe, die er ihr herausgesucht hatte, waren zu hoch; ihr Knöchel schmerzte, weil sie ihn sich auf dem Weg zum Auto an der letzten Treppenstufe gestoßen hatte.

Grace vergrub ihr Gesicht in der weichen Seide des Schals, den sie locker um den Hals geschlungen hatte. Tränen stiegen in ihr auf. Sie wollte das Fenster herunterlassen und schreien, sich aus dem Auto werfen, als es auf der O’Connell Street langsamer fuhr. Sie ließ ihren Blick über die Menge schweifen. Eine Frau, die in Begleitung eines Mannes darauf wartete, die Straße zu überqueren, sah das geräumige Auto mit den weichen Ledersitzen und warf ihr einen herablassenden Blick zu.

Ihr Mann, der Richter, hatte sie angewiesen, einen kleinen Koffer zu packen. »Etwas Abstand wird dir guttun.«

Er war im Zimmer geblieben, während sie sich angezogen hatte, und hatte mit verschränkten Armen und gesenktem Kopf darauf gewartet, sie zum Wagen zu begleiten. Jetzt am Steuer: ein schweigsamer Mann, ein Hüne.

Richter Martin Moran nahm die Küstenstraße nach Wicklow, als würden sie einen Tagesausflug aufs Land machen. Sie saß neben ihm. Tränen strömten über ihre Wangen und hinterließen graue Spuren auf ihrem Make-up. Versteckt in ihrer Hand, im Innern ihres Handschuhs, presste sie ein kleines Stück weißen Marmors an ihre Haut. Die Kälte, die von dem glatten Stein ausging, spendete ihr ein wenig Trost. Tante Violet saß stumm auf der Rückbank. Sie hielt ihre Handtasche fest umklammert und sah zu, wie ihre Nichte in ihren Schal weinte.

Die Rollläden waren unten, die Läden in Knockavanagh am Nachmittag geschlossen. Am Rande der Stadt, hinter der Fleischfabrik, hielt Richter Moran am Tor des Heims Unserer Lieben Frau.

Panik stieg in Grace auf. Zaghaft streckte sie die Hand nach ihrem Mann aus, doch er zog seine Hand fort. Sie glitten vorbei an dem großen grauen Gebäude mit den schmalen Fenstern und an dem Wasserturm, der auf morastigem Boden stand. Vor einem kleinen steinernen Bungalow fuhr der Richter seinen Morris Oxford auf einen Parkplatz mit dem Schild »Reserviert«.

»Das ist dein neues Zuhause. Zumindest für eine Weile.« Der Richter sprach bestimmt und sachlich. Tante Violet packte Grace fest an der Schulter.

Ein Mann im Anzug in Begleitung von zwei Aufseherinnen trat aus dem Haus, lächelnd, mit ausgebreiteten Armen. Behutsam half man Grace aus dem Wagen und holte ihren kleinen Lederkoffer vom Rücksitz.

Der Mann im Anzug, auf dessen Stirn Schweißperlen standen, machte einen Schritt auf sie zu und verbeugte sich vor dem Richter und Tante Violet. »Richter Moran, Mrs McNally, wir haben Kaffee für Sie vorbereitet.«

»Wir können nicht lange bleiben.«

Grace versuchte, sich zu ihrem Mann umzudrehen. »Martin, lass mich nicht hier zurück.«

Ihre Worte verhallten ungehört in dem leeren Raum, der sich zwischen ihnen auftat, als man Martin in das kleine Haus bat.

Tante Violet wedelte mit ihrer behandschuhten Hand. »Kaffee ist eine hervorragende Idee«, sagte sie.

Die Aufseherin, die ihr am nächsten stand, stieß Grace den Ellbogen in die Rippen. »Mach nicht so ein Theater. Sei ein braves Mädchen.«

Die beiden Frauen fassten sie unter den Armen und hoben sie so hoch, dass ihre Schuhe herunterfielen.

»Meine Schuhe, ich brauche meine Schuhe.«

»Dort, wo du hinkommst, ist schickes Schuhwerk nicht notwendig.«

Eine der Begleiterinnen kramte einen Schlüssel hervor und schloss eine dicke Eisentür auf. »Du bist vielleicht die Frau eines Richters, aber hier drin bist du nichts, gar nichts. Geh rein, zieh deine Kleider aus.«

Grace trat in den Raum. Sie presste den Rücken an die Wand und hielt die Arme fest vor der Brust verschränkt.

»Tu, was man dir sagt, sei einfach ein gutes Mädchen.«

Ihre Handschuhe wurden ihr von den Fingern gezerrt. Ihr Seidenschal glitt auf den Boden. Ihr Mantel wurde ihr von den Schultern gerissen und an ihrem Kleid so fest gezogen, dass das hauchdünne Satingewebe an einer Seite nachgab. Das laute Geräusch, als der Stoff riss, war ein Echo der Schreie in ihrem Kopf. Zitternd stand sie in ihrer cremefarbenen Unterwäsche da.

»Zieh sie aus.«

»Aber …«

Eine der Wärterinnen machte einen Schritt auf Grace zu. Schnell entledigte sie sich ihres Unterrocks und öffnete ihren BH, wobei sie verzweifelt versuchte, ihre Brüste mit den Händen zu bedecken.

»Unterhose auch.«

Grace fröstelte. »Ich habe erst vor ein paar Tagen ein Kind zur Welt gebracht.«

»Zieh sie aus.«

Grace schlüpfte aus ihrem Slip. Scham durchflutete sie. Sie stand da, die Beine zusammengepresst. Stimmen, laut und heiter, wehten vorbei, dann die hastige Verabschiedung, das Knirschen von Kies, das Brummen des Morris Oxford, als der Richter wendete und davonfuhr.

Sie wurde an den Schultern zur Tür geführt.

»Aber ich bin nackt.«

Mit einem heftigen Schubs in den Rücken wurde Grace über den Flur in Richtung eines langen, schmalen Raums mit fünf gekachelten Duschen gestoßen. Man drückte ihr ein Stück rote Karbolseife in die Hand und drehte den kalten Wasserhahn auf.

»Wasch dich, so wie es anständige Mädchen tun.«

Grace fuhr sich mit der Seife über den Körper, von dem scharfen Geruch wurde ihr übel. Als das Wasser nicht mehr floss, gab man ihr ein Handtuch und ein blaues Nachthemd aus Baumwollflanell.

»Wenn Flanell gut genug für May Minihan auf Station B war, ist es auch gut genug für dich.«

Das Nachthemd fühlte sich rau an, war so oft in der Kochwäsche gewesen, dass das Blumenmuster schon lange verblasst war.

»Sieht flott aus.«

Sie führten sie durch einen langen Flur. Als sie schließlich vor einer Stahltür standen, kreischte ein Schlüssel im Schloss. Die Tür wurde von innen aufgezogen.

»Mein Koffer, was ist mit meinem Koffer? Kann ich bitte meinen Koffer haben?«

Grace wurde von den beiden Frauen zu einer korpulenten Schwester dirigiert, die sie erwartete.

»Station E. Beweg dich.«

Wolkenfetzen, eingerahmt von rechteckigen schmutzverkrusteten Fenstern, tanzten über ihr. Gelächter drang von unten aus der Anstaltskantine herauf, wo die Wärterinnen Zigaretten rauchten und jedes Detail über die Einlieferung der Frau des Richters erzählten.

2

Parnell Square, Dublin, März 1984

Es war ein kleiner brauner Lederkoffer, fest verschlossen mit einer Schnalle. Eine rötlich gefleckte Lederkordel war fest um die Mitte geknotet.

Er stand eingeklemmt in einer Ecke zwischen dem Schreibtisch des Richters und dem Fenster mit Blick in den Garten hinter dem Haus, als wäre er längst vergessen, eilig aus dem Weg geschoben, an einem dunklen Ort zurückgelassen worden.

Emma griff danach. Der Richter war tot, sonst hätte sie sich nicht getraut, ihn in Augenschein zu nehmen. Der Griff war schmierig von Staub, das Leder knirschte, als sie daran zog. Der Koffer ließ sich nicht herauszerren. Sie packte ihn energischer, plötzlich wild entschlossen nachzusehen, was er verbarg. Sie lehnte sich nach vorn, riss fest daran, das steife Leder ächzte, als es nachgab. Als der Koffer halb aus seiner Ecke hervorlugte, schaffte sie es, ihn ganz herauszuziehen. Eine Staubwolke schlug ihr entgegen.

Er war schwer. Ein Umschlag, adressiert an Richter Martin Moran, Parnell Square Nr. 19, Dublin, war mit braunem Klebeband auf der flachen Oberseite fixiert worden. Der Umschlag war halb aufgerissen und mit den Jahren vergilbt. Der Inhalt fehlte.

Emma zögerte. Es würde ihm nicht gefallen, dass sie seine Sachen durchwühlte, vor allem, weil sie erst zurückgekehrt war, als er nicht mehr am Leben war. Zwölf Jahre waren vergangen, seit sie das letzte Mal miteinander gesprochen hatten.

Hier, in seinem Zimmer, hatte sie ihn angeschrien, ihm gesagt, er sei eher ein Gefängniswärter als ein Vater. Er hatte sich in dem Ledersessel an seinem Schreibtisch am Fenster zurückgelehnt und sie angeschaut, ohne den geringsten Versuch zu machen, sie zu unterbrechen.

Auf dem Weg zur Tür hatte sie sich noch einmal umgedreht, hatte gesehen, wie sich seine Schultern versteiften, aber er hatte nichts unternommen, um sie aufzuhalten. Er hatte gewusst, dass ihre Koffer gepackt waren. Er hatte sich ruhig über die Unterlagen auf seinem Tisch gebeugt und dann langsam den Telefonhörer in die Hand genommen und darum gebeten, ein Tablett mit Tee hochzuschicken. In einem Anfall von Wut hatte sie ein Buch aus dem Regal genommen und es in seine Richtung geworfen. Es war an ihm vorbeigeflattert und wie ein toter Vogel auf das Fensterbrett hinter ihm geplumpst.

Sie hievte den Koffer auf die Mitte des breiten Schreibtischs und wischte mit dem Ärmel eine Schicht Staub weg. Sie hielt sich nicht damit auf, eine Schere zu suchen, sondern zog heftig an der Schnur. Doch die Kordel schnitt ihr in die Finger und wollte nicht reißen. Genervt säbelte sie mit seinem Brieföffner an ihr herum, hackte auf sie ein wie ein Metzger, bis sie endlich nachgab.

Sie ließ die Schnallen des Koffers aufschnappen und lockerte die Riemen. Er knarrte beim Öffnen, Silberfische liefen in alle Richtungen davon. Ein schwacher Geruch nach altem Leder lag in der Luft. Die Beschläge quietschten, als sie den Deckel hob. Der süße Duft eines Parfums, der zu lange eingeschlossen war, entwich zögerlich. Emma errötete, als sie den ordentlich gepackten Inhalt sah: ein seidenes Nachthemd, zusammengerollt, damit es nicht knitterte, eine weiche Bürste, ein Kamm, ein Parfumflakon, der zwischen taubenblauen Hausschuhen und einer kleinen Kosmetiktasche aufrecht stand. Zwei farbige Strickjacken waren sorgsam zusammengelegt, dazu eine Tweedjacke, Leinenröcke mit Rüschen, einer grau, einer rot, obenauf lag ein Paar schwarzer Schuhe.

Langsam tastete Emma sich durch den Koffer, wühlte am Boden entlang, bis sie etwas Rechteckiges spürte. Ein Notizbuch, rot. Es war mit einem breiten Band zugebunden. Innen stand der Name Grace – geschwungene Buchstaben in violetter Tinte. Emmas Magen zog sich zusammen. Die Schrift war gleichmäßig und akkurat. Doch nur die erste Seite war beschrieben, als hätte die Schreiberin erwartet, dass ein langes Leben die restlichen füllen würde.

22. März 1954

Martin sagt, dass ich fortmuss, um mich zu erholen, aber er sagt nicht, wohin. Er ist so anders, ich kann spüren, wie seine Wut vor ihm durch die Tür kommt. Tante Violet ist dafür verantwortlich, das weiß ich. Sie hat kaum mit mir gesprochen und unter den wenigen Worten nicht ein einziges nettes. Sie ist eine bösartige Frau. Wie kann sie sich ihrem eigenen Fleisch und Blut gegenüber nur so abscheulich verhalten?

Vikram, wo bist du? Ich mache mir solche Sorgen. Hat dir jemand gesagt, was geschehen ist? Ich bin so furchtbar müde und erschöpft. Ich hätte mit dir davonlaufen sollen, das weiß ich jetzt. Dieses Bedauern wird mich verfolgen. Bist du zurück nach Indien gegangen? Bitte verzeih mir, bitte gib mich nicht auf. Bitte melde dich, bitte finde mich. Ich habe dir einen Brief geschrieben, er ist frankiert. Ich muss nur einen Briefkasten finden, um ihn einzuwerfen. Vielleicht kann ich, sobald es mir besser geht, zu einem Dorf laufen, vielleicht werfen ihn Leute für mich ein, wenn sie nett sind, obwohl es zweifellos Gerede geben wird über einen Luftpostbrief nach Indien.

Emma untersuchte den Rest des Notizbuchs, in der Hoffnung auf weitere Eintragungen. Sie fand keine. Ihr Kopf schmerzte. Grace war ihre Mutter: die Frau, die sie geboren hatte, die Frau, die gestorben war, bevor sie sie hatte halten können, die Mutter, die sie nie gekannt hatte. Grace war die Frau, über die sie nie reden konnte. Der Richter hatte niemandem erlaubt, ihren Namen in seiner Gegenwart auszusprechen; niemand durfte Grace erwähnen. Immer wenn sie es versucht hatte, verdüsterte sich seine Miene, ärgerlich hatte er gezischt: »Tu das nicht, bitte!« Sein Gesicht war so schmerzverzerrt gewesen, dass sie nie den Mut gehabt hatte, weiter in ihn zu dringen.

Voller Zorn, weil sie das alles nicht verstand, warf sie das Notizbuch fort. Es segelte aus dem Zimmer und landete mit einem dumpfen Aufprall auf dem Boden der Eingangshalle. Ein kleiner rosafarbener Umschlag rutschte unter den Flurtisch. Sie wollte ihn holen, aber in diesem Augenblick klingelte es an der Tür. Sie hatte Angst, dass der Besucher sie in der Eingangshalle hören konnte, also verharrte sie unbeweglich. Das beharrliche Läuten hallte durch die Zimmer, aber sie ignorierte es weiterhin. Kurz hörte es auf, und Emma dachte schon, die Person draußen vor der Tür hätte aufgegeben, aber dann begann das Klingeln erneut, kurz und scharf, die Ungeduld des Besuchers war nicht zu überhören. Das Drrring drängte sich in ihr Hirn und ließ sie wutentbrannt durch die Eingangshalle eilen. Sie öffnete die Tür so schwungvoll, dass sie zurücksprang und sie an der Schulter traf. Die Frau, die draußen wartete, fuhr erschrocken zurück.

Emma musterte sie. Mittleres Alter, blonde Haare, zu einem Knoten gebunden. Ihr kantiges Gesicht war mit viel Puder bedeckt, ihr Lippenstift ein cremiges Rosa, Reste davon klebten an ihren Schneidezähnen, ihre Lider waren schwer von blauem Lidschatten.

»Ich bin Ihre Nachbarin, Angie Hannon, von der Frühstückspension. Es tut mir leid, dass der Richter, wie ich erfahren habe, verstorben ist. Ich habe ihm hin und wieder geholfen, habe in den letzten paar Jahren ein paar Dinge für ihn erledigt. Ich dachte, ich sollte mich mal vorstellen. Ich habe Ihnen eine Kiste mit Lebensmitteln gebracht. In solchen Zeiten sollte man sich keine Gedanken ums Einkaufen machen müssen.«

»Vielen Dank, Mrs Hannon, aber das ist nicht nötig.«

»Ich sehe es nicht gern, dass Sie ganz allein hier sind. Wenn Sie wollen, können Sie bei mir wohnen. Die Frühstückspension ist zurzeit nicht besonders voll. Ich habe jede Menge Platz.«

Angie Hannon hob einen großen Pappkarton mit Lebensmitteln vom Boden auf. »Soll ich sie für Sie nach unten tragen?«

Emma trat zurück, um Angie in die Eingangshalle zu lassen. »Stellen Sie ihn vielleicht einfach hier auf dem Tisch ab.«

Angie schob den Karton auf den Mahagonitisch, wo er eine Spur durch den Staub zog. Eine Flasche Wein steckte neben den Esswaren in Papiertüten, was darauf hinwies, dass Mrs Hannon nicht nur in einem Supermarkt eingekauft hatte.

»Ich bin gleich nebenan, Sie können sich jederzeit melden. Ich mochte Ihren Vater. Er war immer gut zu mir.«

»Ich habe mich mit meinem Vater nicht gut verstanden, Mrs Hannon, es gab nichts, was uns miteinander verband. Keine Gemeinsamkeiten.«

Angie drückte Emmas Arm. »Das ist jetzt nicht mehr so wichtig.«

Emma antwortete nicht, und Angie trat wieder hinaus auf die Vordertreppe.

Nachdem Emma die Tür geschlossen hatte, ging sie zurück in die Bibliothek des Richters. Sie schaltete den Heizlüfter beim Schreibtisch ein, setzte sich und betrachtete den offenen Koffer. Vorsichtig holte sie den roten Leinenrock heraus und entrollte das feste Knäuel. Er ließ sich leicht entfalten, war lang und gerade, die Falten waren noch immer gebügelt. Als Nächstes widmete sie sich der grauen Strickjacke. Die weiche Wolle erinnerte sie an die Zeit, als sie ein Kind gewesen war und die Haushälterin ihre Kleider in einen Bottich mit kaltem Wasser gelegt hatte, damit die Wolle weich blieb. Langsam öffnete sie die Knöpfe und glitt mit den Händen in die Boleroärmel. Die Jacke passte ihr. Als sie in den Rock schlüpfte, streifte das Leinen leicht ihre Knöchel. Hinten im Zimmer hing an der Innenseite des Aktenschranks der Spiegel des Richters, in dem er jeden Morgen sein Aussehen überprüfte, bevor der Wagen eintraf, der ihn zum Gebäude der Four Courts brachte. Als sie die Tür öffnete, kam ihr eine Wolke aus süßem Mahagoniholzduft entgegen, und der vertraute intensive Geruch seiner Zigarren hüllte sie ein. Sie schüttelte den Kopf, um ihn von sich fernzuhalten.

Als sie sich drehte, stellten sich die Falten des Leinenrocks ein wenig auf. In diesem Augenblick war sie glücklich, sie fühlte sich wie ein junges Mädchen, das sich ins Zimmer ihrer Eltern geschlichen hat, um heimlich die Kleider ihrer Mutter anzuprobieren.

3

Bangalore, Indien, März 1984

»Rosa, komm mit mir. Nur zwei Wochen.«

»Onkel, Anil wird es nicht gefallen, wenn seine Frau so weit reist. Hast du Mama von deinen Plänen erzählt?«

Vikram lachte laut auf. »Erzählt? Du weißt, wie Rhya reagieren wird.«

»Vielleicht hat sie recht, es ist zu früh nach der Entwarnung.«

Vikram nahm die Lesebrille ab, die er aufgesetzt hatte, um den Indian Express zu überfliegen. »Wann werden die Frauen in dieser Familie erkennen, dass wir Männer in der Lage sind, im Leben unsere eigenen Entscheidungen zu treffen?«

»Mama wird nicht glücklich sein – sie hasst dieses Land. Lass uns an einen Ort mit etwas mehr Geschichte fahren. Nach London. Die Queen sehen?«

Vikram klopfte auf das Kissen des Rattansessels neben sich auf dem Balkon. »Setz dich. Ich muss dir etwas erzählen.«

Sie seufzte laut und ließ sich neben ihn plumpsen.

»Ich muss dorthin, um das Grab der Frau, die ich wirklich geliebt habe, zu besuchen.«

»Was?«

»Grace starb. Ich kehrte zurück nach Indien.«

»Grace? Wer war diese Grace?«

Vikram zögerte.

»War sie Irin?«

Vikram nickte, erhob sich und befühlte die zartlila Blüten des Jacarandabaums. »Ich muss das tun, Rosa.«

»Onkel, du klingst allmählich, als würdest du dich auf deinen Tod vorbereiten.«

»Ganz im Gegenteil, liebe Rosa. Ich möchte einfach nur am Grab der Frau stehen, die ich geliebt habe. Was ist daran falsch?«

»Warum erfahre ich erst jetzt davon?«

»Wenn ein Mann ein gewisses Alter erreicht hat, gibt es viele Dinge, die ihm durch den Kopf gehen und die er klären möchte, wenn sich die Möglichkeit dazu bietet. Grace bedeutete mir alles. Ich habe sie mein Leben lang geliebt, und ich habe den tiefen Wunsch, still an ihrem Grab zu stehen. Ich würde mich geehrt fühlen, wenn du mich begleiten könntest.«

Rosa nahm Vikrams Hand. »Anil wird sich damit abfinden müssen, dass ich mit dir fliege. Erzähl mir von dieser Grace.«

»Grace? Grace wer?« Rhya tappte in ihrem baumwollenen Hausmantel über den Balkon und flocht ihr langes Haar, bereit, ins Bett zu gehen. Sie schaute zwischen ihrem Bruder und ihrer Tochter hin und her. Schließlich hörte sie auf, ihre Haare zu teilen. »Rosa, du solltest nach Hause gehen. Wird dein Mann sich nicht fragen, wo du bist?«

»Still, Mama, lass das altmodische Gerede.«

Vikram schüttelte unüberhörbar seine Zeitung, in der Hoffnung, die beiden Frauen vom Streiten abzulenken. »Wir werden uns morgen weiter unterhalten, Rosa. Ich befürchte, deine Mutter wird mich ins Bett schicken.«

Rhya riss die Arme hoch. »Vikram, du warst einmal Mediziner. Du weißt, wie wichtig Ruhe in diesem Stadium deiner Genesung ist.«

Bevor Vikram antworten konnte, drehte sie sich um und ging mit Rosa davon.

»Du hättest ihm etwas zu trinken bringen sollen, Rosa, er schwitzt immer noch so viel. Armer Vik, das Leben war so grausam zu ihm.«

»Er beschwert sich nicht.«

Rhya, die geschickt ihre grauen Haare zusammendrehte, wirbelte noch einmal herum. »War nicht genau das stets das Problem mit Vikram? Zu nett, zu unbekümmert.«

Rosa legte Rhya die Hand auf die Schulter. »Mama, sag so etwas nicht. Er hat grünes Licht bekommen. Kein Grund mehr für so viel Besorgnis.«

Rhya gab das Flechten ihres Haars auf und ließ es locker über die Schultern fallen, während Rosa neben der Couch nach ihrer Handtasche suchte.

»Du hättest sie nicht dortlassen sollen. Ich traue diesem neuen Dienstmädchen nicht, das weißt du.«

»Ich werde morgen früher vorbeischauen und ihm seinen Lieblingsimbiss von Nilgiris mitbringen.«

Sobald sie Rosa in den Fahrstuhl steigen und nach unten fahren hörte, marschierte Rhya zurück zu ihrem Bruder. »Du heckst mit Rosa etwas aus, oder?«

Vikram legte die Zeitung beiseite und bedeutete Rhya, sich zu setzen. »Ich möchte, dass Rosa eine Reise mit mir unternimmt.«

»Was für eine Reise?«

»Eine Auslandsreise.«

Er zögerte, und Unruhe stieg in ihr auf angesichts dessen, was sie als Nächstes hören würde.

»Ich werde nach Irland fliegen, Rhya. Ich möchte, dass Rosa mich begleitet.«

»Bist du verrückt, Vikram Fernandes?«

»Es gibt keinen Grund, sich so aufzuregen. Es ist Zeit, dass ich dorthin zurückkehre. Ich muss herausfinden, wo Grace begraben ist. Ich möchte ihr die letzte Ehre erweisen.«

»Und wie kannst du das alles tun, ohne dem Kind die Wahrheit zu sagen?«

Er streckte die Hand nach Rhya aus, aber sie ignorierte es. »Sie ist kein Kind mehr, Rhya, vielleicht ist es an der Zeit, dass sie es erfährt.«

»Und was ist mit mir? Was wird sie von mir denken?«

»Rhya, du bist ihre Mutter. Sie vergöttert dich.«

Tränen strömten über Rhyas Gesicht. »Das kannst du mir nicht antun, Vik. Es wird unser Verhältnis zueinander für alle Zeiten zerstören.«

»Du weißt, dass das nicht stimmt.«

»Hat sie gesagt, dass sie mitkommt?«

»Rhya, was ist schlimmer? Ihr diese ganze Sache zu verheimlichen oder es ihr endlich zu sagen? Rosa muss es erfahren.«

Rhya presste die Finger auf ihre Stirn. »Du verstehst es nicht, oder? Dieses Kind hat mich ihr Leben lang geliebt. Ich habe Rosa geliebt und tue es immer noch, mehr als alle anderen hier. Du kannst nicht riskieren, das zunichte zu machen, nur weil du die Vergangenheit nicht ruhen lassen kannst. Du kannst nicht absichtlich mein Leben wegwerfen.«

Vikram griff nach seiner Zeitung, in der Absicht, seine Schwester durch Lesen auszublenden, aber Rhya war schneller.

»Du setzt dich jetzt mit mir auseinander, Vikram Fernandes. Ich werde nicht akzeptieren, dass du dich hinter dieser blöden Zeitung versteckst.«

»Ich glaube nicht, dass es noch etwas zu sagen gibt. Ich will keinen Streit«, sagte Vikram tonlos.

»Natürlich willst du das nicht, du willst einfach deinen Willen durchsetzen. Ich warne dich, Vikram Fernandes, wenn du zu Rosa nur ein Wort sagst und ihr die Wahrheit verrätst, werde ich nie wieder mit dir reden.«

Rhya stand einen Moment lang auf dem Balkon und fürchtete, zu viel gesagt zu haben.

Vikram schlug wieder die Zeitung auf, raschelte laut und fing dann an, die Berichte über die letzten Kricketspiele zu lesen.

Rhya zog sich leise auf den seitlichen Balkon zurück und atmete tief durch. Sie wollte darüber nachdenken, was geschehen war. Ihre Hände zitterten, und ihr Kopf schmerzte. Vikram war gut darin, einen Sturm heraufzubeschwören und es ihr zu überlassen, mit den Konsequenzen fertigzuwerden. Sie hörte, wie sich der Nachtwächter im Erdgeschoss räusperte und auf seiner Pritsche niederließ. Sie sollte sich ebenfalls hinlegen, aber ihr aufgewühlter Geist ließ es nicht zu.

Sie ging in ihr Schlafzimmer, wählte einen Schlüssel von dem großen Bund, den sie normalerweise am Gürtel trug, und schloss den Schrank auf, in dem sie ihre Saris aufbewahrte. Hatte sie Sorgen, stöberte sie in den Kleidungsstücken herum: Inmitten der mit ihnen verbundenen Geschichten, der satten Farben und prächtigen Stoffe erfuhr sie ein wenig Trost und Frieden.

Sie glitt mit der Hand über die Fächer, ihre Finger schwebten über den schweren Seiden-Saris, viele nur einmal getragen, zu Anlässen, die sich nie wiederholten. Sie griff in einen kleinen Stapel ganz hinten und zog den Sari hervor, den sie an dem Abend getragen hatte, als sie sich um Vikram versammelt hatten, um ihm für seine Reise nach Irland Glück zu wünschen. So viele Jahre war es her.

Als sich die rosafarbene Seide über dem Bett bauschte und die violett-goldene Borte unter der nackten Glühbirne schimmerte, spürte Rhya, wie Einsamkeit sie überkam und in die Tiefe zog. Sie war heute zu alt für eine solche Farbe, das wusste sie. Das Dienstmädchen Rani hatte ihr an jenem Abend beim Anziehen geholfen und darauf geachtet, dass die Falten fest und gerade lagen. Ihre Bluse war von einem etwas dunkleren Violett-Rosa, die Farbe hatte einen Kontrast zu ihrem langen Haar gebildet, das sie zu einem hohen Knoten gebunden hatte. Die goldenen Tropfenohrringe ihrer Mutter baumelten und funkelten im Licht. Vikram ging nach Irland, aber sie stand am Anfang ihres eigenen Weges, dem einer Ehe. Die Pintos waren zu dem Fest eingeladen, damit Mrs Pinto und Rhyas Mutter, unterstützt von Flavia Nair, die extra hinzugezogen worden war, um die Verbindung zu überwachen, die weiteren Pläne besprechen konnten.

Mehrere Male hatte sie den Sari wegwerfen wollen, aber der weiche Stoff und die Erinnerung daran, jung und voller Hoffnung für die Zukunft zu sein, für sich selbst und für Vikram, war so verlockend und doch so schmerzvoll, dass sie ihn behielt. Sie seufzte beim Gedanken daran, was im Jahr darauf geschehen war und ihre ganze Familie aus der Bahn geworfen hatte. Sie hatte Sanjay Pinto nur vom Sehen gekannt, bevor sie ihn geheiratet hatte, aber ohne ihn und seine unerschütterliche Präsenz hätte sie den Skandal, der ihre Familie überschattete, niemals überstanden.

An dem Abend, als Vikram seinen Umzug nach Irland gefeiert hatte, trug ihre Mutter einen Sari aus grüner Rohseide mit einer rosafarbenen Borte, die dick mit Gold bestickt war. Rhya bewahrte ihn ganz hinten im Schrank auf, weil sie den zusammengelegten Stoff, den ihre Mutter getragen hatte, um ein Land zu ehren, das sie später hassen würde, nicht sehen wollte.

Rasch knüllte sie den rosafarbenen Sari zusammen und warf ihn zurück in das Fach, um sich glücklicheren Zeiten zuzuwenden: das dunkelblaue und goldfarbene Gewand für die Hochzeitsfeier ihrer Tochter im Bangalore Club, ein großartiger Sari für einen großartigen Abend. Daneben einer aus transparenter Seide in einem herbstlichen Rot-Gelb mit Grün für die Abschlussfeier ihres Sohns an der Medizinischen Fakultät. Alles Saris, die sie wegen der schönen Erinnerungen Stolz und Freude empfinden ließen.

Dieser Schrank gab ihr die Freiheit, jenen Erlebnissen nachzusinnen, die sie geprägt hatten: die glücklichen Tage ganz vorne, auf diese Weise leicht zugänglich, während die anderen, die die traurigen und schlimmen Familiengeschichten hervorriefen, im hintersten Bereich aufbewahrt wurden, wo man sie problemlos ignorieren konnte.

Im obersten Fach lag der Hochzeitssari ihrer Mutter seit Ewigkeiten ausgebreitet. Hin und wieder gedachte Rhya in einem stillen Moment Shruthi, nahm die Stoffschichten herunter und schüttelte sie aus, sodass das üppige Seidengewebe im Licht schimmerte. Die Bordüre aus echten Goldfäden war schwer und breit. Einige ihrer Freundinnen hatten ihre Hochzeitssaris einschmelzen lassen und ein winziges Goldstück erhalten, aber Shruthi hatte sich geweigert und den ihren behalten. Es war eine Erinnerung an eine schönere Zeit. Rhya befühlte die kostbare Seide. Was war mit Rosa? Würde sie den Hochzeitssari ihrer Mutter sorgfältig aufbewahren? Würde sie überhaupt noch mit ihr reden wollen, wenn sie von diesem Ort zurückkam? Vikram war egoistisch. Mehr, als sie ertragen konnte. Diese Tochter, die sie so innig liebte: Allein der Gedanke an einen möglichen Konflikt verletzte sie zutiefst. Tränen stiegen in Rhya auf. Sie befühlte die massive Goldborte. Und nahm sich vor, den Sari morgen über das Balkongeländer zu legen und ihn wieder hereinzuholen, bevor die Sonne zu heiß daraufschien.

4

Heim Unserer Lieben Frau, Knockavanagh, März 1954

Die Decke war zu kurz. Was sie auch versuchte, ihre Zehen blieben nicht zugedeckt, und die Kälte kroch über ihre Knöchel hoch, setzte sich in ihren Knien fest, alles war klamm und schmerzte. Sie döste ein, schreckte aber kurz darauf wieder hoch.

Der Schrei eines Babys fraß sich in ihr Hirn. Sie setzte sich auf und starrte ins Halbdunkel. Das Licht des Mondes warf seltsame graue Schatten auf die Betten.

Die Hebamme war neun Stunden bei ihr gewesen. Man hatte die Fensterläden am Parnell Square Nr. 19 geschlossen. Falls jemand die Schreie einer in den Wehen liegenden Frau gehört hatte, musste er es ignoriert haben.

Sie stellte sich vor, dass der Richter an seinem Schreibtisch gesessen hatte, den Kopf über seine Arbeit gebeugt.

Die Hebamme schimpfte mit ihr, weil sie so laut war, Vikrams Namen rief, verlangte, dass es ihm jemand sagte. Sie streckte suchend die Arme aus, als sie die ersten Schreie des Kindes im Halbdunkel des Raums vernahm. Zwei Frauen, die sie nicht kannte, standen am Fußende des Bettes, dann glitten sie davon wie Gespenster, in ihren Armen hielten sie Deckenbündel.

Sie brüllte, bis ihre Kehle brannte, sie schlug mit den Fäusten, trat und versuchte, aus dem Bett zu steigen. Ihre Beine gehorchten ihr nicht, einzig ihren Tränen konnte sie freien Lauf lassen.

Tante Violet war ins Schlafzimmer gerufen worden, nun stand sie steif neben dem Bett.

»Tot. Der Doktor wird dir etwas geben, damit du schlafen kannst.«

Grace rutschte auf ihrer Matratze nach unten und zog sich die Decke über den Kopf.

Am anderen Ende der Station schrie die Patientin, die den ganzen Tag lang sang. Wütende Worte brachen aus ihr hervor, als würde sie all der Angst und dem Schmerz, die tief in den Wänden eingemauert waren, eine Stimme geben.

Grace erwachte erst bei Tagesanbruch wieder, als die Frau im Bett neben ihr sie heftig an der Schulter rüttelte. »Schnell, steh auf, stell dich hin.«

»Warum?«

»Mach es einfach.«

Grace erhob sich und stellte sich hin, während eine korpulente Frau mit einem großen Schlüsselbund am Gürtel den schmalen Gang zwischen den Reihen von Eisenbetten entlangging, Namen aufrief und sie auf einem Klemmbrett abhakte. Als sie zu Grace kam, blieb sie stehen und sprach über die Schulter zu der Schwester, die dicht hinter ihr lief.

»Die Frau des Richters. Sorg dafür, dass Dr. O’Neill sie heute sieht«, sagte die Oberin, und die kleine Gruppe ging weiter.

Die Frau neben Grace kicherte und stieß sie in die Rippen. »Soll ich dich ›die Frau des Richters‹ nennen oder verrätst du mir deinen Namen?«

»Grace.«

»Ein schöner Name. Nenn mich Mandy. Maureen ist mein richtiger Name, aber Mandy klingt besser, wie eine Sekretärin in London oder so.«

Die beiden reihten sich in die Schlange vor dem Servierwagen ein, um Tee und Brot zu bekommen.

»Du denkst sicher, ich bin verrückt, oder?«, fragte Mandy.

»Das kann ich nicht beurteilen.«

»Du glaubst, wenn die Ärzte entschieden haben, dass ich hierbleiben muss, wird es wohl stimmen.«

»Ich bin sicher, sie tun ihre Arbeit.«

»Und worin genau besteht die?«

»Du stellst eine Menge Fragen«, sagte Grace.

Mandy lachte schallend los, sodass eine der Aufseherinnen aufkreuzte, um nach den Frauen zu sehen.

»Bewegt euch, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit«, blaffte sie und schnippte mit den Fingern.

Jede Patientin erhielt eine Tasse Tee mit viel Milch.

»Nimm das Brot mit Butter, die Butter mildert den schalen Geschmack«, murmelte Mandy, als die junge Frau, die das Frühstück verteilte, in singendem Tonfall rief: »Mit Butter oder ohne?«

Grace nahm eine dicke Scheibe mit Butter, folgte Mandy und setzte sich auf ihr Bett.

»Es ist ganz gut heute. Keine Stellen mit muffigem grünem Schimmel«, flüsterte Mandy und untersuchte ihre Scheibe eingehend. »Sie nehmen das alte Brot aus Connollys Bäckerei in der Stadt. Meine Tante arbeitet dort, wirft alte Brotlaibe und Rosinenbrötchen in die Leinensäcke für die Geisteskranken.«

»Die Frau des Richters: Dr. O’Neill wird sie jetzt empfangen«, rief eine Angestellte, ohne den Kopf zu heben. Sie las in einer Zeitschrift.

Mandy zog Grace zu sich heran. »Ein Rat: Lass dir nicht anmerken, dass du Stimmen hörst.«

»Aber das tue ich überhaupt nicht.«

»Dann ist ja gut.«

Eine Krankenschwester fauchte sie an, sie solle sich zurechtmachen. Schließlich eskortierte die Schwester sie von der Station über einen Flur bis zu einem kleinen Büro.

»Dr. O’Neill, hier ist der spezielle Fall.«

Der Arzt schob seine Brille auf der Nase hoch und musterte die junge Frau. Noch nicht einmal das verwaschene Nachthemd konnte die Schönheit ihres Antlitzes schmälern. Ihre Augen waren weich, und ihre Haare hatten einen modernen Schnitt, lose Locken umrahmten ihr Gesicht.

»Mrs Moran, wissen Sie, warum Sie hier sind?«

»Mein Mann hat mich einweisen lassen. Ich habe mein Baby ver…«

»Hören Sie Stimmen, Mrs Moran?«

»Nein.«

Eine junge Schwester kam ins Zimmer und machte sich an den Schubfächern des Aktenschranks zu schaffen. Sie zwinkerte Dr. O’Neill zu, der sich wieder seiner Patientin zuwandte.

»Es geht Ihnen nicht gut, Mrs Moran?«

»Ich bin müde. Ich möchte nach Hause.«

»Inwiefern werden Sie davon profitieren, hier zu sein?«

»Ich weiß es nicht.«

»Das ist alles, Mrs Moran. Wir werden Ihren Fall im Laufe der Zeit noch einmal besprechen.«

»Was meinen Sie damit?«

Er bedeutete der Schwester, die neben seinem Schreibtisch wartete, die Patientin wegzubringen. Sie versperrte Grace die Sicht auf den Arzt und rief eine Aufseherin herbei, die die Patientin zurück in die Abteilung bringen sollte.

»Sagen Sie mir Bescheid, wenn es irgendeine merkliche Veränderung gibt: Depressionen, Aggressionen, etwas in der Art«, murmelte Dr. O’Neill der Schwester zu. Schnell schrieb er ein Rezept aus und gab die Akte zurück.

Grace wollte noch etwas sagen, aber die Schwester blieb vor ihr stehen.

»Komm mit, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit.«

»Ich will nach Hause.«

Der Arzt und die Krankenschwester lachten. »Wollen wir das nicht alle?«, fragte die Schwester.

Als diese ihr einen sanften Schubs gab, machte Grace sich steif und rührte sich nicht vom Fleck. »Ich sollte nicht hier sein.«

Sie hörte den Arzt tief seufzen, während er auf seinem Tisch eine andere Akte öffnete. »Mrs Moran, geben Sie sich einfach Zeit«, sagte er. Es lag eine Gereiztheit in seiner Stimme, auch eine gewisse Müdigkeit, als er den Namen der nächsten Patientin aufrief.

»Bitte, ich sollte nicht hier sein«, sagte Grace mit hoher Stimme, aber weder der Arzt noch die Krankenschwester antworteten. Eine Aufseherin trat ins Zimmer und packte Grace am Arm. Sie zerrte sie grob mit sich, während sich die Schwester umdrehte, um mit dem Arzt zu sprechen.

5

Parnell Square, Dublin, März 1984

Sie hörte das Telefon klingeln, bevor sie aufwachte. Einen Moment lang wusste Emma nicht, wo sie war. Angst stieg in ihr hoch, die nur halb zerstreut wurde, als sie das Arbeitszimmer des Richters erkannte. Sie war auf der violetten Chaiselongue eingeschlafen, nachdem sie in dem roten Leinenrock umhergetänzelt war. Das Telefon, das auf dem Tisch hüpfte, und das Klingeln, das über die Regale sprang und an den Büchern abprallte, ließen sie eilig den Hörer abnehmen. Eine seltsame Anspannung erfasste sie.

Als sie dranging, erklang Sams starke und ruhige Stimme, und augenblicklich spürte sie ihre Einsamkeit.

»Woher hast du die Nummer?«

»Ich habe sie in deinem Schreibtisch gefunden.«

»Was willst du, Sam?«

»Emma, das alles tut mir leid. Dein Vater …«

»Nicht nötig.«

»Ich habe ein Angebot für die Wohnung, aber es wird gerade die Hypothek abdecken. Wir werden nichts daran verdienen.«

»Nach fünf Jahren Ehe bleibt nichts.«

»Leider. Kann ich die Offerte annehmen?«

»Ist mir egal.«

»Gut, aber was ist mit deinen Sachen?«

»Wirf alles weg, es gibt nichts, was ich will.«

»Wie geht es dir, Emma?«

»Es ist ein bisschen spät für höfliches Geplauder, Sam, findest du nicht?

Er seufzte, was sie furchtbar wütend machte. Sie knallte den Hörer auf die Gabel. Schmerz durchfuhr sie.

Sie sah den Richter zurückgelehnt dasitzen, die Hände vor sich gefaltet, und sie ruhig betrachten. Die Reihen von juristischen Büchern hielten über ihm Wache: Bücher, die jetzt niemand mehr lesen würde. Sie konnte ihn spüren, noch immer behütet durch diese vielen Werke. Seine Bibliothek hatte ihm Zuflucht vor der Welt geboten, ein Ort, den sie nur betreten hatte, wenn sie etwas zu sagen hatte, was von Wichtigkeit war. Einmal, als kleines Kind, war sie hereingestürmt, nachdem sie auf der Vordertreppe gestolpert war und sich das Knie aufgeschürft hatte. Sie hatte geschluchzt und gehofft, sich in seine Arme werfen zu können, tröstende Worte zu hören, aber er hatte die Hand gehoben wie ein Verkehrspolizist, der einen zu schnell auf eine Kreuzung zufahrenden Fahrer abbremst.

»Ruhig, Emma, ruhig.«

Die Tränen strömten ihr über das Gesicht, doch sie konnte ihren Schmerz nicht artikulieren. Erleichterung durchströmte sie, als er von seinem Schreibtischsessel aufstand und zu ihr kam. Er beugte sich hinunter. Dankbar ging sie auf ihn zu, doch er legte nur die Hände auf ihre Schultern und drehte sie zurück zur Tür.

»Ich möchte nicht gestört werden, wenn ich arbeite. Je früher du das begreifst, kleines Fräulein, desto besser.«

Weil sie zu klein war, um die Bestimmtheit in seiner Stimme wahrzunehmen, protestierte sie, und er rief nach Tante Violet, die sie hinausbrachte und ihr scharf ins Ohr flüsterte: »Stör den Richter nicht. Reiß dich zusammen.«

Emma schritt die Regale entlang, kratzte mit den Fingernägeln über die Bücherreihen, zog an den Buchrücken, bis ein schweres dunkelblaues Buch mit Goldschrift nachgab und zu Boden fiel. Fasziniert von dem Anblick, ließ sie ein Buch nach dem anderen fallen, wie dumpf aufprallende Dominosteine. Staub stieg in dichten Wolken auf.

Sie nahm einen Stapel Bücher vom obersten Regal und ging damit zur Eingangstür. Drei Häuser weiter stand ein fast gefüllter Container vor einem Gebäude, das gerade saniert wurde. Emma lief schnell rüber und kippte fünf Bücher auf ausgediente Küchenschränke.

Sie war gerade zurück, um einen zweiten Stapel zu holen, als es höflich an der Tür klopfte.

»Miss, ich habe beobachtet, was sie eben gemacht haben. Wissen Sie, wir mussten viel Geld für diesen Container bezahlen. Ich hoffe, dass Sie nicht noch mehr hineinwerfen wollen.«

Der ältere Mann sah beunruhigt aus. Seine Frau stand an der Eingangstür ihres Hauses und versuchte, jedes Wort ihres Gesprächs mitzubekommen.

»Es tut mir leid, ich habe es aus einem Impuls heraus getan. Ich möchte die Bücher loswerden.«

»Wie viele haben Sie? Wenn es nur noch ein paar Bände sind, ist es in Ordnung, aber …« Er spähte den Flur entlang Richtung Bibliothek. »Du meine Güte, Sie wollen doch wohl nicht das ganze Zimmer in unserem Container entsorgen, oder?«

»Tom Harty, mach dir keine Sorgen. Emma sortiert nur ein paar Sachen aus. Es ist eine schwierige Zeit für sie.«

Er drehte sich zu Angie Hannon herum. »Das mag sein, aber nicht in unserem Container, bitte. Jemand würde gutes Geld für die juristischen Bücher des Richters bezahlen. Sie sollten sie verhökern«, sagte er zu Emma.

Sie trat hinaus auf die Stufen. »Es tut mir leid, ich habe mich ein wenig hinreißen lassen.«

Tom Harty streckte die Hand aus. »Können wir damit abschließen?«

Emma schüttelte ihm die Hand und nickte, und er ging zurück zu seinem Haus. Angie Hannon klatschte in die Hände.

»Willst du die Bibliothek des Richters nicht behalten? Sie war sein Leben«, sagte Angie.

»Vielleicht will ich sie deshalb loswerden.«

»Ich bin sicher, wir finden eine Bibliothek, die sie dir abnimmt. Ich werde morgen früh ein paar Anrufe tätigen.«

Emma wollte zurück in die Eingangshalle gehen, aber Angie rief ihr nach. »Zeit für einen Drink, glaube ich.«

Sie ging an Emma vorbei in die Bibliothek und tippte ihr dabei auf die Schulter, damit sie ihr folgte.

»Ich muss dich in eines der am besten gehüteten Geheimnisse des Richters einweihen.«

Sie schritt voran und stieg geschickt über die gebundenen Gerichtsentscheide und die schweren Bücher zum Verfassungsrecht. Sie streckte sich zum dritten Regalfach und tastete sich vor, bis sie bei Salmonds Deliktsrecht ankam. Sie schob das Buch zur Seite und zog wie aus dem Nichts ein silbernes Tablett heraus. Die Flasche mit Brandy war halb voll, die Gläser aus geschliffenem Glas.

»Willkommen in der privaten Bar des Richters.«

»Mein Vater hat nicht getrunken.«

»Es gibt viele Dinge, die du über den Richter nicht weißt, Mädchen. Nächtliches Trinken ist eines davon.«

»Was meinst du damit?«

»Nach Mitternacht hat er gesoffen wie ein Loch. Eine Zigarre in der einen Hand, einen Brandy in der anderen.«

»Ich habe noch nicht einmal gesehen, dass er zum Abendessen ein Glas Wein getrunken hat.«

Angie lachte laut auf und goss Brandy in die Gläser. »Richter Moran war sehr gut darin, einen anständigen Eindruck zu vermitteln.«

»Wieso habe ich das nicht gewusst?«

»Er hat definitiv die schönen Sachen im Leben geschätzt«, sagte Angie und hob ihr Glas. Das Licht ließ das Kristall funkeln. »Auf den Richter.« Sie stieß klirrend mit Emma an. »Du kannst ihm doch sicher Gutes wünschen.«

»Vielleicht«, sagte Emma und setzte sich zu Angie auf die Chaiselongue. »Ich habe bei der Beerdigung nichts gesagt.«

»Das ist mir aufgefallen.«

Emma nahm die Brandyflasche und füllte ihr Glas auf. »Es heißt, wenn man nichts Gutes zu sagen hat, soll man nichts sagen.«

»Emma, der Richter hatte viele Probleme, vielleicht musst du ihn besser kennenlernen.«

»Ich habe neunzehn Jahre bei ihm gewohnt, und das war genug. Jetzt ist es ohnehin zu spät.«

»Es ist nie zu spät, Emma.«

»Was meinst du damit?«

»Es gibt vieles, was einen Menschen ausmacht.«

»Nimm’s mir nicht übel, aber ich brauche keine Standpauke.«

Angie stand auf. »Das würde mir im Traum nicht einfallen. Dafür müssen wir einander ein bisschen besser kennenlernen.«

»Ich habe dich nie kennengelernt, als ich hier gewohnt habe.«

»Ich wohne erst seit zehn Jahren am Platz. Du bist zwölf Jahre fort gewesen.«

»Du willst mir sagen, dass ich seine juristischen Bücher nicht wegwerfen sollte.«

»Das geht mich nichts an. Sie könnten viel wert sein. Hast du kein Interesse daran, die Sammlung schätzen zu lassen?«

»Ich will sie einfach loswerden.«

»Magst du bei mir schlafen? Das wäre vielleicht besser, als allein in diesem großen alten Haus zu bleiben.«

Emma schüttelte den Kopf. »Ich werde mich von diesem Ort nicht unterkriegen lassen. Nicht jetzt, wo er tot ist.«

Angie stellte ihr Glas auf den Tisch. »Du weißt ja, wo ich bin, wenn du mich brauchst.« Sie bückte sich, um ein paar Bände der Irish Law Reports aufzuheben.

»Lass sie liegen.«

»Ich dachte nur …«

»Bitte, du hast keine Ahnung, Angie. Er hat die Rechtswissenschaft geliebt, das ließ keinen Raum für etwas Anderes.«

»Ich wollte dich nicht verärgern.«

»Ich bin verdammt noch mal nicht verärgert, ich bin es nur leid, von allen zu hören, was für ein guter Mensch und Richter mein Vater war.«

»Es ist eine schwierige Zeit, aber es wird besser werden.«

»Der alte Herr hat mich sicher enterbt und alles dem Gentlemen’s Club im St. Stephen’s Green hinterlassen.«

»Ich glaube nicht, dass dein Vater so etwas getan hat. Das hier ist dein Zuhause.« Angie tätschelte Emmas Kopf. »Ich finde selbst hinaus.«

Emma antwortete nicht, sondern schenkte sich den Rest aus der Flasche ein und setzte sich an den Schreibtisch.

Nachdem sie vor dem braunen Koffer zusammengesackt war, nahm sie jedes Teil heraus, eins nach dem anderen, ließ es durch ihre Hände gleiten und legte es vorsichtig auf den Tisch. Sie schüttelte den zweiten Rüschenrock aus Leinen aus und staunte, dass die winzigen Falten, so verknittert sie auch waren, noch immer ihre Form bewahrt hatten. Sie hielt ihn an ihre Taille und stellte fest, dass es fast genau ihre Größe war. Das Futter war federleicht. Hinten im Rockbund stand der Name der Designerin: Sybil Connolly, Dublin. Eine weiße Bluse mit Spitzeneinsatz hatte das gleiche Etikett, ebenso eine kurze schwarze Jacke. Schnell entledigte sich Emma ihrer Kleidung. Als sie den Rock hochzog, blieb sie beinahe mit ihrem großen goldenen Verlobungsring an einer Reihe Falten hängen. Sie spreizte die Finger und schaute ihre Ringe an: den Reif mit dem blauen Stein, den sie bei einem Wochenendausflug nach Sydney gekauft hatten, den schmalen goldenen Ring, den er ihr auf den Finger geschoben hatte, als sie dagesessen und hinüber zur Felsformation Three Sisters geschaut hatten. Jetzt zog sie an den goldenen Ringen und nahm sie ab, ohne recht zu wissen, was sie damit tun sollte. Ihr war nur klar, dass sie ihr Gewicht nicht mehr ertragen konnte. Sie öffnete die oberste Schreibtischschublade und ließ sie in einen grünen Marmoraschenbecher fallen.

Die überzogenen Knöpfe der Bluse waren knifflig, die Jacke aus weicher Wolle. Die Kombination erforderte Schmuck, edle Teile – noch nicht einmal ihre Ringe wären gut genug gewesen. Sie griff nach dem kleinen Parfumflakon, der zwischen die Hauschuhe und die Kosmetiktasche geklemmt war, und las das Etikett: Evening in Paris.

Als sie den Deckel aufschraubte, zog ein süßer blumiger Duft mit einem Hauch Aprikose vorbei, es war, als hätte der Geist ihrer Mutter das Zimmer betreten. Das hier war alles, was sie von ihr besaß. War das genug: die Kleider, das Parfum, das Echo eines anderen Lebens? Emma ließ sich in den Ledersessel ihres Vaters fallen und zog die Schultern hoch, als Tränen in ihr aufstiegen. Sie hätte in ein Hotel gehen sollen, dachte sie, aber stattdessen stieg sie die Treppe hoch zu ihrem alten Zimmer, wo die Matratze nackt und klebrig-feucht war und die Luft abgestanden. Sie kauerte sich unter einem alten Mantel zusammen, zu erschöpft, um sich Gedanken darüber zu machen, dass sie allein in diesem großen alten Haus schlief.

6

Bangalore, Indien, März 1984

Vikram streckte sich auf dem Balkon aus und wartete. Bald würde Rhya seinen Kaffee hochschicken. Er schloss die Augen und hörte zu, wie die Stadt atmete. Die einzelnen Mitglieder der Straßenkehrerfamilien riefen sich etwas zu, während sie sich für den Tag fertig machten. Ihre Unterhaltung wehte vom Zelttuch, das schattenspendend zwischen zwei Bäume gehängt worden war, nach oben. Das Trällern und das Weiche in der Sprechweise der Jüngeren und die kratzige Stimme der Großmutter bahnten sich ihren Weg zu ihm, wobei die Wörter auf ihrer Reise verzerrt wurden. Der Fischverkäufer blieb stehen und pries singend seine Ware an, während er darauf wartete, dass die Frauen ihre Körbe nach unten schickten. Der wachsame Hausmeister blieb in der Nähe, bereit, den Mann mit dem Korb voller Fische wegzuscheuchen.

Der anschwellende Lärm entzog Vikram Energie. Wie er sich danach sehnte, wieder in Chikmagalur zu sein, wo die Luft schwer war von der Stille und konzentrierte Arbeiter sich tief bückten, wo die Berge, hoch und stark, blaue Regenschirme aus Dunst gen Himmel hielten. Der orangefarbene Blitz einer Rattenschlange huschte über einen Pfad, das Geräusch von Holzhacken war zu hören und das von Töpfen auf dem Feuer in der Küche, wo der Koch das Essen für den Tag zubereitete. Das leise, weit entfernte Summen der Gespräche, die aus der Reihe der Steinhäuser drangen, in denen die Arbeiter wohnten.

Das Anwesen der Familie war alt und sah ramponiert aus, mit Steinwänden und kleinen Teppichen auf den Böden, die im Winter die scharfe Kälte mildern sollten. Es war gebaut worden, um vor Ort die Kaffeeplantage zu beaufsichtigen, über Jahrzehnte hatte es sich kaum verändert. Der einzige Luxus war die Kaffeezeremonie am frühen Morgen, nachdem er seine Arbeiter versammelt und sie für den Tag losgeschickt hatte, während seine Anweisungen noch in ihren Ohren nachklangen. Dicker schwarzer Kaffee und kochend heiße Milch wurden dann aus großen silbernen Kaffeekannen in kleine Porzellantassen gegossen. Vikrams Vater hatte auf diesem Ritual bestanden, und sein Sohn sah keinen Anlass, das zu ändern. Die Porzellantassen, einst von seiner Mutter in den Haushalt mitgebracht, hatten schon bessere Tage gesehen und waren an einigen Stellen angeschlagen. Vikram hatte es nie übers Herz gebracht, sie wegzuwerfen. Stattdessen befahl er seinen Dienern, sie sorgfältig zu behandeln, und das taten sie auch, weil niemand den Chef verärgern wollte.

Wie gern würde er jetzt in seinem großen alten Sessel auf der überdachten Veranda in Chikmagalur sitzen, von wo aus er über die Anlagen zum Trocknen der Kaffeebohnen und die Terrassenfelder blicken konnte, vorbei an den großen Bäumen, die runde Schatten warfen, und den Hügeln. Er wollte den Wolken dabei zusehen, wie sie um den Himmel kämpften. Hier sank Frieden leise ein. Ganz gleich, ob die Sonne den Boden hart werden ließ oder der Monsun auf ihn herabprasselte, Chikmagalur war sein Ort der Abgeschiedenheit.

Sein Lieblingsraum in dem Anwesen war das Wohnzimmer, in dem er für sich sein konnte, während die grünen Hügel Wache standen. Die Möbel waren alt, der runde Messingtisch in der Mitte grün von alten Kaffeeflecken. Zu oft hatte er seine Tasse umgestoßen, wenn er sich nach seiner Zeitung gestreckt hatte. In einer Ecke war ein kniehoher Stapel aus Zeitungen, die mehrere Wochen alt waren, an den Wänden hingen Fotos, zum Teil hatten sie einen Knick und waren sepiabraun.

Er wollte dort sein, wenn die weißen Blüten der Robusta-Kaffeepflanzen aufgingen, sich in Szene setzten, den Nebel durchbrachen, der in hauchdünnen Schlieren in den Bäumen hing. Es gab nichts Schöneres, als wenn sich die erste Blüte zeigte: eine Erinnerung an die zerbrechliche Schönheit des Lebens, bevor der Monsun gegen die Hügel schmetterte, die Straßen überflutete und die Berge voneinander trennte.

»Onkel, dein Kaffee.«

Rosa stand in der Tür und trug ein Tablett mit einem Metallbecher, aus dem Dampf aufstieg.

»Warst du in Gedanken versunken?«

»Ich habe an die blühenden Pflanzen in Chikmagalur gedacht. Ich sehne mich danach, sie einzuatmen, meine Nase mit ihrem schweren Duft zu füllen. Dir hat es dort nie gefallen, meine liebe Rosa.«

»Onkel, es gab dort nichts zu tun.«

Vikram ließ sich tiefer in seinen Sessel sinken. »Langeweile, die Krankheit der Jugend. Einsamkeit, die Krankheit des Alters.« Er blies in seinen Kaffee und wartete ein paar Sekunden, bevor er ihn geräuschvoll schlürfte.

»Ich habe definitiv beschlossen, mit dir zu kommen.« Sie spielte mit einem herumliegenden Stückchen Holz und lachte nervös.

Er betrachtete ihre dunklen Augen, ihr schwarzes Haar und die weichen Züge, die sie von ihrer Mutter hatte. Wie sie ihr Haar zurückwarf, ihr klimperndes Lachen, das verklang wie Nebel an einem Sommermorgen: Sie glich so sehr ihrer Mutter.

»Ich werde dir von Grace erzählen.«

Sie drehte ihr langes Haar zu einem Knoten und lehnte sich zurück, um zuzuhören. Vikram nahm einen weiteren Schluck Kaffee.

»Noch nicht einmal der Tod kann mich davon abhalten, Grace zu lieben …«

Er verstummte, als das Hausmädchen tief gebückt mit dem Besen unter ihre Sessel fuhr und dann weiter hinten auf dem Balkon in der Hocke einen Staubhaufen zusammenschob.