Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Finanzgeschichte und Historische Wertpapiere

- Sprache: Deutsch

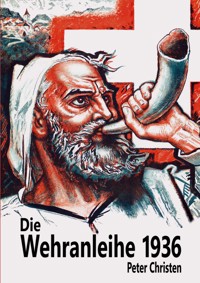

Europa 1936: Der Schatten des Krieges verdunkelt den Kontinent. Das nationalsozialistische Deutschland rüstet massiv auf. Die Schweiz ist entschlossen, ihre Unabhängigkeit und Neutralität zu verteidigen und beschließt ein gigantisches Rüstungsprogramm. Initiiert wurde dieses vom populären Vorsteher des Eidgenössischen Militärdepartementes Bundesrat Rudolf Minger. Doch woher das Geld nehmen in Zeiten der Wirtschaftskrise? Die Regierung greift zu einem ungewöhnlichen Mittel: der Wehranleihe. Damit können Schweizer Bürger erstmals direkt in die Aufrüstung ihres Landes investieren. Dieses Buch enthüllt die Geschichte hinter der Wehranleihe von 1936 und zeichnet ein lebendiges Bild der Schweiz in den turbulenten 1930er Jahren. Erfahren Sie mehr über: die Bedrohung durch das nationalsozialistische Deutschland und die Herausforderungen für die Schweizer Politik, die wirtschaftlichen und finanziellen Schwierigkeiten, die zur Wehranleihe führten, die Details der Anleihe, die verschiedenen Zertifikate und die beispiellose Propaganda-Kampagne, die die Bevölkerung zum Kauf bewegen sollte, den dramatischen Absturz des Schweizer Frankens und den Skandal um die Verwendung der Gelder, der den Bundesrat zur Stellungnahme zwang, sowie die faszinierenden numismatischen und philatelistischen Leckerbissen, die nur dank der Wehranleihe entstanden sind und Sammler bis heute begeistern. Tauchen Sie ein in ein spannendes Kapitel Schweizer Geschichte und entdecken Sie die Hintergründe eines außergewöhnlichen Finanzinstruments!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 137

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

: Wiederholt sich die Geschichte?

Die Schweiz in der Weltwirtschaftskrise

Die Finanzen der Eidgenossenschaft

Die Abwertung des Schweizer Frankens 1936

Die militärpolitische Lage

Bundesrat Rudolf Minger

Der Kredit zur Landesverteidigung von 1936

Die Schweizer Luftwaffe - Französische Flugzeuge als Rückgrat

Die Beschaffung der Mittel

Die Aufnahme durch die Parteien

Der Parteitag der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz

Die Beratungen in den Räten

Die Emissionsbedingungen der Wehranleihe

Die Wehranleihe als «Opferanleihe»

Das Opfer des niedrigen Zinsfusses

Eine ganz spezielle Anleihe

Einmalige Einzahlung oder 10 Monatsraten

Höchst ungewöhnliche Zahlungsströme

Eidgenössisches Schuldbuch und Belehnung

Die Wehranleihe-Zertifikate

Der Text der Wehranleihe

Die Coupons und Tilgung

Der Druck der Wehranleihe

Die drei Unterzeichner des Zertifikates

Das Eidgenössische Aktionskomitee

Der Vorsitzende Richard König

Der Geschäftsleiter Samuel Haas

Der Aktionsplan und die Werbekampagne

Die Schweizer Post – Pro Patria

Die Dankesurkunde des Bundesrates

Die Emission der Wehranleihe

Das Zeichnungsresultat

Die ersten Reaktionen

Die Pressekommentare

Die Abwertung des Schweizer Frankens

Die Wehranleihe an der Börse

Die Landesverteidigungsanleihe 1940

Bezahlte Patrioten! Wirklich ein Skandal?

Patriotismus oder blosses Vergessen?

Das numismatische Gedenken

Nachwort

: War die Schweiz bereit?

Vorwort:

Wiederholt sich die Geschichte?

Die Geschichte wiederholt sich: Optimismus und Leichtgläubigkeit, gepaart mit Naivität und Bequemlichkeit, führen regelmässig dazu, dass die Schweizer Armee und damit unsere Verteidigungsfähigkeit sträflich vernachlässigt werden, während gleichzeitig die internationalen Spannungen zunehmen und auch die Kriegstechnik in kürzester Zeit enorme Fortschritte macht. Die alte Weisheit «Si vis pacem para bellum»1 gilt scheinbar nicht mehr. Notwendige Investitionen in die Landesverteidigung verzögern sich oder bleiben sogar völlig aus. Die Schweizer Gesellschaft geniesst den vermeintlichen «ewigen» Frieden und wird dadurch zunehmend verletzlich und erpressbar.

In den 1930er Jahren zog über ganz Europa eine grosse Kriegsgefahr auf. Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten und deren aggressiven Aufrüstung in Deutschland stieg auch die direkte militärische Bedrohung der Schweiz. Unsere Armee jedoch war in einem äusserst vernachlässigten Zustand. Zusätzlich litt die Schweiz unter der Weltwirtschaftskrise. Die Exportwirtschaft kämpfte mit grossen Umsatzeinbrüchen, die Banken waren in existenziellen Schwierigkeiten, es grassierte eine hohe Arbeitslosigkeit und die gesamte Gesellschaft war gezeichnet von tiefen sozialen und politischen Auseinandersetzungen. Als Mittel zur Bewältigung der Wirtschaftskrise legte der Bundesrat seinen Vorrang auf den strikten Ausgleich der Staatskasse. Ausgaben waren nur im Rahmen der Einnahmen erlaubt. Um jeden Preis galt es zusätzliche Schulden zu vermeiden. Dadurch fehlten der Armee die Mittel für die dringendst erforderliche Verstärkung.

Die Wahl des charismatischen und populären Rudolf Minger in den Bundesrat brachte die notwendige Kurskorrektur in der Landesverteidigung. Als Vorsteher des Eidgenössischen Militärdepartementes begann Minger einen langjährigen, zähen und zielgerichteten politischen Kampf um den Ausbau des Schweizer Wehrwesens. Unter seiner Führung wurde schliesslich im Jahr 1936 die «Wehranleihe» als patriotische Volksanleihe für die Armee aufgelegt. Um die gesamte Bevölkerung zur Zeichnung zu bewegen, wurde die Anleiheemission von einer in der Schweiz noch nie gesehenen Propaganda-Aktion begleitet. Der Bundesrat plante zunächst in einer ersten Tranche die Summe von 80 Millionen Franken aufzunehmen. Die Schweizer Bevölkerung zeichnete jedoch in kürzester Zeit 335 Millionen Franken. Dieser gewaltige Erfolg wurde im ganzen Land enthusiastisch als klares Manifest der Schweiz für eine starke und glaubwürdige Landesverteidigung gefeiert. Es war Minger nicht nur gelungen, die benötigten Gelder für die Armee zu beschaffen, sondern auch das gesamte Schweizer Volk aus Vaterlandsliebe und mit Opferbereitschaft hinter der Armee zu scharen. Die Wehranleihe gab dem verunsicherten Land neue Hoffnung und stärkte den Glauben an eine eigene unabhängige Zukunft. Sie wurde zu einem eigentlichen Sinnbild des unbeugsamen Schweizer Wehrwillens und hat sich als Teil des Mythos der Schweiz als wehrhafter und unabhängiger Kleinstaat tief in die Volksseele eingegraben.

Obschon General Henri Guisan - während des Zweiten Weltkrieges Oberbefehlshaber der Schweizer Armee - in seinem Bericht über den Aktivdienst eindringlich mahnte, es nie mehr so weit kommen zu lassen wie in jenen Jahren, in denen die Schweiz die Armee vernachlässigte2, zeigten sich in den folgenden Jahrzehnten immer wieder grosse Lücken in der Landesverteidigung. Regelmässig stellte sich die Frage der Neuauflage einer Wehranleihe. Schon zu Beginn der 1950er Jahren plante der Bundesrat für die Modernisierung und Neubewaffnung der Armee den Rüstungsetat auf 700 Millionen Franken anzuheben und gleichzeitig eine neue Wehranleihe in der Höhe von 1,5 Milliarden Franken aufzulegen. Im Jahr 1976 formulierte Nationalrat Heinrich Schalcher den Vorschlag einer neuen Wehranleihe zur «beschleunigten Bewaffnung der Armee». Nur zwei Jahre später nahm sein Ratskollege Hans Ulrich Graf in der Diskussion um das «Rüstungsprogramm 79» den Gedanken einer Wehranleihe wieder auf, um die sich «öffnenden empfindlichen Lücken in der Rüstung» zu schliessen. Im Jahr 2010 war es Nationalrat Thomas Hurter, der im Namen der Sicherheitspolitischen Kommission eine Wehranleihe zur Beschaffung der dringend benötigten Flugzeuge für die Armee vorschlug. Als im März 2024 Ständerat Werner Salzmann, im Rahmen der Armeebotschaft 2024, einen Vorstoss unternahm3, der Schweizer Armee die wegen dem Überfall Russlands auf die Ukraine benötigten zehn Milliarden Franken mittels einer Wehranleihe zu beschaffen, kam rasch die negative Antwort des Bundesrats mit dem Argument, die in der Verfassung verankerte «Schuldenbremse» stehe einer neuen Wehranleihe im Weg. 4 Diese schreibe vor, dass neue Ausgaben nur im Rahmen der Einnahmen möglich seien und nicht durch eine zusätzliche Kreditaufnahme finanziert werden dürfen.5 Eine Wehranleihe aber wäre eine weitere Verschuldung am Kapitalmarkt und würde die Haushaltslage des Bundes nicht verbessern. Da die Rechnung des Bundes zudem hauptsächlich durch den starken Anstieg der Ausgaben und nicht durch Probleme bei der Mittelbeschaffung am Kapitalmarkt belastet werde, würde die Auflage einer Wehranleihe keinen Mehrwert bringen. Mit diesem «Nein» des Bundesrates wurde die Idee einer Wehranleihe einmal mehr zu den Akten gelegt.

Die Geschichte wiederholt sich damit nicht: Die Ausgabe einer neuen Wehranleihe kommt zwar seit bald neunzig Jahren immer wieder in die politische Diskussion, konkretisiert wird sie jedoch nie. Dies wirft die Frage auf, wie die Schweiz im Jahr 1936 beim Vorhandensein einer Schuldenbremse auf die Kriegsgefahr hätte reagieren können. Wäre es möglich gewesen, die Armee allein mit Geldern aus dem laufenden Staatsbudget auf den dringend notwendigen Stand zu bringen und mit welcher militärischen Situation wäre General Guisan in solch einem Fall konfrontiert worden? Gleichzeitig darf mit Recht diskutiert werden, ob eine Wehranleihe heutzutage wirklich kein probates Vehikel mehr für die Beschaffung von Mitteln für die Armee darstellt und als Finanzierungsinstrument endgültig ausgedient hat.

Der Blick zurück auf «die Wehranleihe 1936» lohnt sich. Lassen Sie uns mit diesem Buch gemeinsam in ihre Geschichte eintauchen. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen!

Peter Christen

Ich freue mich sich sehr über Anregungen, Korrekturen und Kommentare zu diesem Buch. Bitte schicken Sie ein E-Mail an: [email protected].

1 Wenn du Frieden willst, rüste zum Krieg!

2 Michael Arnold (2024) «Gedanken als Generalstabsoffizier zu den verteidigungspolitischen Versäumnissen», in: Allgemeine Schweizerische Militärzeitschrift, 190. Jahrgang, Nr. 4, Seite 35.

3 Blick, Online 2.04.2024: «Sondersteuer oder Wehranleihe / Mehr Geld für die Armee – aber woher?».

4 Blick, Online 10.05.2024: «Schweizer Armee braucht dringend Geld / Bundesrat stellt sich gegen Wehranleihe».

5 Artikel 126 der Bundesverfassung mit dem Grundsatz der Schuldenbremse: «Der Bund hält seine Ausgaben und Einnahmen auf Dauer im Gleichgewicht». Dieser Artikel bedeutet für den Bund folgende Ausgabenregelung: «Der Höchstbetrag der im Voranschlag zu bewilligenden Gesamtausgaben richtet sich unter Berücksichtigung der Wirtschaftslage nach den geschätzten Einnahmen.» Dieser Verfassungsartikel wurde in der Volksabstimmung vom 2. Dezember 2001 von allen Ständen mit 84,7 Prozent Ja-Stimmen angenommen. Seither hat die Schuldenbremse die Schweiz vor schädlichen Budgetdefiziten des Bundes bewahrt und ist in der Bevölkerung zurecht sehr populär.

Die Schweiz in der Weltwirtschaftskrise

Ihren Anfang nahm die Weltwirtschaftskrise 1929 jenseits des Atlantiks: Weite Teile der US-amerikanischen Bevölkerung verschuldeten sich während der boomenden «Roaring Twenties», um mit geliehenem Geld Aktien zu erstehen und die neuen Konsumbedürfnisse nach Massengütern wie Kühlschränken oder am Fliessband produzierten Autos zu befriedigen. Nachdem sich der Dow-Jones-Index an der New Yorker Börse innerhalb von vier Jahren verdoppelt hatte und mit 381 Punkten am 3. September 1929 noch einen Höchststand erreichte, platzte nur wenige Wochen später, am Donnerstag, den 24. Oktober 1929, die Spekulationsblase. An diesem Tag wurden über elf Milliarden Dollar Geldvermögen vernichtet. Dem «Black Thursday» (in Europa aufgrund der Zeitverschiebung als «Black Friday» bezeichnet) folgten am Dienstag, 29. Oktober, die Panikverkäufe des «Black Tuesday»: Der Dow-Jones-Index stürzte auf 230 Punkte.

Die Entwicklung des US Aktienindex Dow Jones zwischen 1927 und 1934 mit der grossen Börsenkrise 1929 als Vorbote und Auslöser der Wirtschaftskrise der 1930er Jahre.

Diese desaströse Woche des New Yorker Börsenkrachs im Oktober 1929 war jedoch nur der Anfang. Sie markierte den Schlusspunkt des gesamten Aufschwunges der Weltwirtschaft, welche um die Mitte der zwanziger Jahre eingesetzt hatte und war der Beginn der grössten Weltwirtschaftskrise der Geschichte. Nun traten plötzlich die grossen strukturellen Probleme der US-Wirtschaft zu Tage: Produktionsüberkapazitäten in der Industrie, hohe Privatverschuldung, landwirtschaftliche Überproduktion. Die amerikanische Volkswirtschaft fiel in eine Abwärtsspirale. Konkurse verschuldeter Firmen führten zu Massenentlassungen. Die steigende Arbeitslosigkeit und die unsichere Wirtschaftslage liessen die Nachfrage nach Konsumgütern sinken. Dadurch verschärfte sich das Problem der Überproduktion. Die Preise gingen zurück, die Produktion wurde eingeschränkt, was weitere Entlassungen zur Folge hatte. Diese wiederum führten zu einem weiteren Nachfragerückgang. Die Folgen dieses deflationären Teufelskreises waren katastrophal: Das Bruttosozialprodukt der USA brach in den Krisenjahren um 28 Prozent ein. Die Arbeitslosigkeit stieg. Diejenigen, die noch Arbeit hatten, erlitten grosse Einkommensverluste. Auch die Bauern wurden hart getroffen: Die Erzeugerpreise für landwirtschaftliche Produkte gingen von 1929 bis 1933 um 50 Prozent zurück. Zehntausende Farmer konnten ihre Hypotheken nicht mehr bedienen und verloren ihr Land. Das Bankensystem war auf eine solche Katastrophe nicht vorbereitet. Allein in den ersten 10 Monaten des Jahres 1930 gingen 744 amerikanische Banken Konkurs.6 Erst nach 2¾ Jahren und einem Minus von 89 Prozent seit dem Höchst von 1929, war am 8. Juli 1932 für den Dow-Jones-Index der Tiefststand von 41 Punkten7 erreicht.8

Die wichtigsten Schweizer Wirtschaftsindikatoren 1929-1938. Gelb: Netto-Sozialprodukt, Orange: Exporte. Beide auf linker Achse (1929=100). Rechte Achse: Rot: Anzahl Arbeitslose (Statistisches Jahrbuch der Schweiz 1962, Seite 189 und 337).

Die engen weltwirtschaftlichen Verflechtungen liessen die Krise schnell auch auf Europa und andere Kontinente überspringen. Auch die europäischen Aktienmärkte brachen ein. Weiter verschärft wurde die Krise durch den zunehmenden Protektionismus, der die einheimischen Produzenten schützen sollte. Von 1929 bis 1932 ging der Welthandel um ein Viertel zurück. Die globale Industrieproduktion sank bis 1931 um über ein Drittel.9 Die allgemeinen Merkmale der Depression wie die Deflationsspirale und der Anstieg der Arbeitslosigkeit zeigten sich beinahe überall, die einzelnen Länder unterschieden sich nur im Beginn, Ausmass und Ende der Krise. Nach den USA am härtesten getroffen wurde Deutschland. Von 1929 bis 1932 halbierte sich die deutsche Industrieproduktion und deutsche Aktien verloren zwei Drittel ihres Wertes. Zahlreiche Banken brachen zusammen. Die Arbeitslosenzahlen explodierten von 1,4 Millionen im Jahr 1929 auf 6,1 Millionen im Februar 1932. Die Krise war allgegenwärtig. Alle Staaten, auch die Schweiz, versuchten lange, im guten traditionellen Sinne der klassischen Lehre der Finanzwissenschaft, das Budgetgleichgewicht des Staates durch Sparmassnahmen und Steuererhöhungen aufrechtzuerhalten. Diese eigentlich vernünftigen Massnahmen hatten in dieser extremen Krise nicht den gewünschten Effekt, sie verschlimmerten den Niedergang nur noch weiter und führten bald zu einer grossen internationalen Depression. Der steile Niedergang erfolgte in den meisten Ländern zwischen 1929 und 1932. In den Jahren danach setzte zum Teil sogar ein stärkeres Wachstum ein.

In der Schweiz verlief die Weltwirtschaftskrise unterschiedlich.10 Hier brach die Wirtschaft zu Beginn weit weniger ein als in Deutschland und in den USA. Die Krise erfasste zwar ebenfalls schnell die Exportwirtschaft. Wegen der noch günstigen Entwicklung der Binnenwirtschaft, vor allem des Wohnungsbaus, verzögerte sich jedoch der Niedergang. Mit voller Wucht traf die Weltwirtschaftskrise die Schweiz deshalb erst im Jahr 1931. Im Gegensatz zu den anderen Ländern war daher in der Schweiz nach 1932 das Schlimmste noch nicht vorüber. Die Wirtschaft blieb bis ins Jahr 1936 in einer anhaltenden und hartnäckigen Stagnation und erholte sich kaum. Die schon 1932 hohe Arbeitslosigkeit stieg in dieser Stagnationsphase weiter stark an und erreichte im Jahr 1936 mit fast 94'200 Arbeitslosen eine Quote von 10 Prozent. Das nominelle Volkseinkommen sank in dieser Periode um ganze 21 Prozent auf einen Tiefpunkt von 7,7 Mia. Franken. Weite Kreise der Bevölkerung befanden sich in einer schwierigen Lage.11 Durch die Weltwirtschaftskrise und der daraus folgenden langen Börsenkrise war der Bankenbereich stark betroffen. Die Grossbanken mit ihrer regen Auslandstätigkeit traf es dabei am stärksten. Ihre Bilanzsumme ging von 1930 bis 1935 um die Hälfte zurück. Viele Banken mussten sich reorganisieren und ihr Aktienkapital herabsetzen. Die Schweizerische Volksbank konnte nur mit Hilfe des Bundes gerettet werden.12 Die Genfer «Banque d'Escompte Suisse» brach 1934 zusammen.

Aktie der «Banque d’Escompte Suisse»(Schweizerische Diskontbank), Aktie Fr. 500.-, Genève, 25. September 1931. Mit Druckunterschrift von Gustave Dunant und Pierre Bordier (1872-1958). Das Institut brach nach längerer Leidenszeit am 29. April 1934 zusammen.

6 sozialarchiv.ch/2020/11/05/vor-85-jahren-krisenlernen-in-der-direkten-demokratie/

7 Schweizerisches Bundesarchiv: «29. Oktober 1929: New Yorker Börsenkrach und die Folgen für die Schweiz» (www.bar.admin.ch), abgerufen 10.6.2024.

8 Zum Vergleich: heute steht der Dow-Jones-Index fast 1000-mal höher.

9 sozialarchiv.ch.

10 Die folgende Analyse basiert stark auf Wilhelm Bickel (1964): «Die öffentlichen Finanzen», Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik, Band 100 - 1964, Seite 273-301, sowie Bernard Degen: Historisches Lexikon der Schweiz "Weltwirtschaftskrise", Version vom 11.01.2015.

11 Schweizerische Nationalbank 1907-1957.

12 Martin Körner / Youssef Cassis: Historisches Lexikon der Schweiz "Banken", Version vom 17.08.2006.

Die Finanzen der Eidgenossenschaft

Die Weltwirtschaftskrise hinterliess in der politisch gespaltenen Schweizer Gesellschaft tiefe Spuren. Der fast überall in Europa beobachtbare Aufstieg von extremen politischen Strömungen ging auch an der Schweiz nicht spurlos vorbei. Unter den Linken hofften neben den Kommunisten bis zu den Genfer Unruhen 1932 auch viele Sozialdemokraten auf eine baldige totale Sozialisierung der Wirtschaft. Auf Seiten der Rechten fanden autoritäre, korporative und faschistische Projekte über die Frontenbewegung hinaus auch im bürgerlichen Lager Anhänger. Massive Wirtschaftsprobleme und innenpolitische Spannungen blockierten während der Krise den politischen Entscheidungsprozess, weshalb zwischen 1930 und 1938 Bundesrat und Parlament die hohe Anzahl von 91 Bundesgesetzen und -beschlüssen mit der Dringlichkeitsklausel dem Referendum entzogen.

Finanzrechnung des Bundes von 1929 bis 1938 in Millionen Franken. (Statistisches Jahrbuch der Schweiz 1962, Seite 417). Linke Skala: Positiver Abschluss (grün), negativer Abschluss (rot); rechte Skala: Ausgaben (blau), Einnahmen (orange).

Die extremen antidemokratischen Kräfte erzielten zwar Teilerfolge, konnten aber die bestehenden Institutionen nie grundsätzlich gefährden. In der Schweiz setzte sich kein autoritäres linkes oder rechtes Konzept durch, sondern ein liberaler Korporatismus als orientierungsstiftendes, wirtschaftspolitisches Leitbild unter dem erstmaligen Einbezug der gemässigten sozialdemokratischen Kräfte. Ein erster Markstein dieser «Restabilisierung» war die mit 72 Prozent deutliche Ablehnung der frontistischen Volksinitiative für eine Totalrevision der Verfassung im September 1935.13

Nachhaltiger wirkte die um 1933 einsetzende Auseinandersetzung über die Krisenursachen und die zu ergreifenden Gegenmassnahmen. Die Politik des Bundesrates unter der Führung von Jean-Marie Musy und Edmund Schulthess ging von der Überinvestitionstheorie14 aus und lehnte eine aktive Konjunkturpolitik strikte ab. Bei Ausbruch der Krise hielt der Bundesrat, gestützt auf die Mehrheit der eidgenössischen Räte, an diesen traditionellen Grundsätzen der Finanztheorie fest. Unterstützt wurde er dabei durch die etablierte klassische Nationalökonomie, wie sie etwa der prominente ETH-Professor Eugen Böhler vertrat. Zwar vergab der Bund ab Ende 1931 ebenfalls Kredite an die Exportindustrie, auch kontingentierte er die Importe und beschloss weitere punktuelle Wirtschaftsmassnahmen. Im Zentrum seiner Beschlüsse stand aber klar die Überzeugung, dass auch in Krisenzeiten das Gleichgewicht des Bundeshaushaltes aufrechterhalten und eine verstärkte Verschuldung zu vermeiden sei.15 Darum lehnte der Bundesrat die Gestaltung der Finanzpolitik des Bundes nach konjunkturpolitischen Gesichtspunkten und die Aufnahme von Anleihen explizit ab. «Ein schwerer Fehler wäre es», hiess es in einer Botschaft des Bundesrates vom 2. September 1933, «dem Ratschlage derjenigen zu folgen, die die Aufnahme von Anleihen empfehlen, um die vorübergehenden Fehlbeträge der Krisenzeit zu decken. Niemand weiss, wie lange die Krise dauern wird, daher kann uns auch niemand sagen, ob und wann die Rückkehr zu normalen Wirtschaftsverhältnissen das Budgetgleichgewicht von selbst wieder herzustellen vermag.»16 Die Maximen der privaten Haushaltführung sollten auch für den Staat gültig sein. Wenn sich das Volkseinkommen verringere, müsse sich auch der Staat nach der Decke strecken. Entsprechend blieben in diesen schwierigen Jahren die Fehlbeträge in den Finanzen des Bundes sehr bescheiden. Nur in den Jahren 1933 und 1934 resultierte wegen des starken Einbruches der Einnahmen ein Fehlbetrag von 10 bzw. 12 Millionen Franken. In den drei folgenden Jahren stellte sich dann sogar wieder ein finanzieller Überschuss ein.