12,99 €

Mehr erfahren.

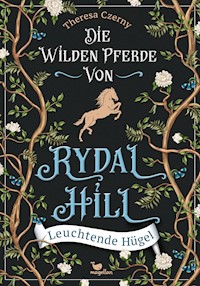

- Herausgeber: Magellan Verlag

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: Die wilden Pferde von Rydal Hill

- Sprache: Deutsch

Als Valerie ihren Bruder im englischen Lake District besucht, will sie nur eines: eine Pause von Pferden. Wie hätte sie auch ahnen können, dass ihr hier in den Hügeln auf Schritt und Tritt wild lebende Ponys begegnen? Gegen ihren Willen ist Valerie fasziniert: Die Schönheit der Landschaft und die Sanftheit und Ungebundenheit der Pferde lassen sie zur Ruhe kommen. Damit ist es vorbei, als sie Ben begegnet: Ben, dem Eigenbrötler, für den nichts zählt außer die Sicherheit seiner Pferde. Valerie hält seine Vorsicht für übertrieben, bis unerklärliche Ereignisse sie ins Grübeln bringen. Was – oder wer – steckt hinter den Unfällen von Bens Ponys? Wieso ranken sich um die wilden Herde so viele unheimliche Geschichten? Und warum ist Bens Vater entschlossen, ihn von den Pferden fernzuhalten? Während der Sommer vergeht, erkennt Valerie: Wenn sie Ben helfen will, das Geheimnis der wilden Herde zu lüften, muss sie die Schatten der Vergangenheit abschütteln und neu anfangen. Romantik, Pferd und eine Prise Mystery: Theresa Czerny entführt ihre Leserinnen und Leser im Auftakt dieser neuen Pferdereihe an die atemberaubende Kulisse des englischen Lake Districts.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 411

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Inhalt

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Frida

Die Erde bebte. Von Whitemoor Gill trug der Wind das Kläffen und Jaulen herauf, aber die Meute wurde übertönt vom Trommeln der Hufe. Schwarze Köpfe, hocherhoben, schoben sich über den Kamm, schwarze Körper drängten sich eng aneinander, um dem Chaos hinter ihnen zu entgehen.

In wildem Galopp stürzten sie den Hang hinab, wie eine dunkle Flut ergossen sie sich in das enge Tal, das ihnen auf der anderen Seite nur einen Ausweg bot: hinauf. Prustend, schnaubend, mit schweißnassen Flanken erstürmten sie den Knott, während hinter ihnen die ersten ihrer Verfolger auftauchten. Ohren zuckten nach hinten, wieder nach vorn, der Gestank nach Panik trieb die Vordersten immer weiter an.

Ein paar letzte verzweifelte Sprünge, dann hatten sie den höchsten Punkt erreicht und der Frieden der Fells breitete sich vor ihnen aus. Für einen Moment schien ihre Flucht erfolgreich zu sein.

Doch dann, unter ihren Hufen: nichts.

1

Grün.

Als ich mich umdrehte und schwer atmend ins Tal hinuntersah, kam es mir vor, als würde die Welt keine andere Farbe kennen. Kristof hätte vielleicht angefangen, einzelne Nuancen zu unterscheiden, Moosgrün, Smaragdgrün und Grasgrün, Tannengrün, Farngrün und Apfelgrün. Aber während ich hier oben auf diesem Hügel stand, komplett außer Puste, war der überwältigende Eindruck einfach: Grün. Nichts weiter.

Obwohl, ein Stück links von mir, am Ende des Tals, schimmerte das Blau des Sees, und auch die weißen Wolken, die der Wind hoch über meinem Kopf dahintrieb, gaben hin und wieder ein Stück Himmel frei. Und wenn ich genau hinguckte, entdeckte ich zwischen den Feldern auch ein paar graue Mauern und an den Hängen gegenüber rohen Fels. Doch alles in allem wurde einem schon auf den ersten Blick klar, dass es hier ziemlich viel regnete.

Hier, das war mein Ferienort für den Sommer, die neue Heimat meines Bruders. Der Lake District im Norden von England.

Wie gesagt, ziemlich viel Regen.

Aber heute, an meinem ersten Tag, hatte sich das Wetter erbarmt und mir ein paar Sonnenstrahlen spendiert. Deswegen stand ich ja überhaupt auf diesem Berg und starrte auf den winzigen Bauernhof hinunter, die »Ellonby Farm«, wie das Schild neben der Einfahrt stolz verkündete. Ein bisschen versteckt hinter einem Wäldchen lag sie, und auch ansonsten fügte sie sich ganz malerisch in die Landschaft ein, mit dem verwitterten grauen Dach, den weiß gestrichenen Fensterrahmen und der Handvoll Nebengebäuden, die sich in den Schatten des Haupthauses duckten. Ellonby Farm. Da war mein Großstadtbruder doch tatsächlich unter die Bauern gegangen.

Silas hatte im letzten Sommer bei einem Freiwilligenprogramm mitgemacht und monatelang ausgewaschene Fußwege saniert. Dabei hatte er Laini kennengelernt, sich verliebt, seinen gerade unterzeichneten Vertrag bei einer Unternehmensberatung gekündigt und sich für den Übergang hier im Ort einen Job gesucht. Und jetzt war Laini schwanger und brachte Silas gerade alles bei, was es über Schafzucht zu wissen gab.

Das Leben war manchmal verrückt.

Ein Windstoß wehte mir die Haare ins Gesicht. Ich hatte gestern schon gemerkt, dass ein Bob hier in den Bergen nicht die praktischste Frisur war.

Tief atmete ich ein. Der Wind hatte einen Hauch von Mist mitgebracht, aber hauptsächlich roch es nach Erde und frischem Gras. Sauber irgendwie. Und da lag noch etwas in der Luft … Kokos? Ich schnupperte an meinem Hoodie, doch es war weder das Waschmittel noch mein Shampoo. Dann bildete ich mir es sicher nur ein.

Mein Blick glitt weiter. Der Gipfel gegenüber wirkte kahl, beinahe abweisend mit den vielen grauen Felseinsprengseln zwischen Gräsern und niedrigen Büschen. Er erinnerte mich daran, dass die Berge hier im Hinterland zwar nicht übermäßig hoch waren, aber nicht viel von der Lieblichkeit der bewaldeten Hügel rund um die Seen besaßen. Kaum entfernte man sich ein paar Kilometer von den Hauptverkehrsrouten und größeren Ortschaften, schon war man in der Wildnis.

Und da …

Ich kniff die Augen zusammen. Bewegte sich dort etwas? Ja, oben am Kamm tauchte gerade eine dunkle Gestalt aus einer Kuhle auf, gefolgt von einer kleineren, zierlicheren. Und dann kamen zwei, drei, fünf weitere in Sicht. Pferde. Schwarze Pferde.

Mein Blick suchte den Hang ab, aber nirgends entdeckte ich einen Zaun oder auch nur eine Mauer. Rannten diese Pferde da oben etwa frei herum? Waren sie weggelaufen?

Ich ließ sie nicht aus den Augen. Drei Stuten mit ihren Fohlen, dazu eines, das ich für einen Jährling hielt … War da wirklich eine ganze Herde ausgebrochen?

Eine Weile sah ich dabei zu, wie die Pferde – Ponys waren es wohl eher – über die Hochebene zockelten. Selbst die Fohlen kletterten erstaunlich sicher über ein Geröllfeld. Anscheinend kannten sich die Ponys da oben aus. Bewegten sich so entlaufene Pferde? So selbstsicher und entspannt?

Die Herde verschwand hinter dem Hügelkamm, und ich wollte schon weitergehen, als ich begriff, dass sie einer anderen Gruppe Platz gemacht hatte. Wieder kamen Ponys in Sicht, schwarz die meisten, nur eins von ihnen war ein Schimmel. Diesmal waren es sogar mehr, vier oder fünf erwachsene Stuten mit ihren Fohlen, dazu Ein- und Zweijährige. Und mittendrin … Ich blinzelte ein paarmal, aber ich täuschte mich nicht: Auf einem der Ponys saß jemand. Ein Mann … oder ein Junge? Ich konnte es nicht genau sagen, ich erkannte nur, dass er goldblonde Haare hatte, die sich deutlich vom schwarzen Fell der Ponys abhoben.

Also weder Wildpferde noch eine entlaufene Herde.

Energisch drehte ich mich um. So ging das nicht. Pferde waren tabu. Es reichte schon, dass Laini ihre Ponys direkt am Hof hielt – aus irgendeinem Grund hatte ich angenommen, dass sie sie in einem Reitstall untergestellt hatte, so wie ich es aus Deutschland kannte. Aber damit würde ich klarkommen. Ponys, die in den Bergen herumstreiften, standen dagegen definitiv nicht auf dem Programm.

Während ich weiterwanderte, leerte sich mein Kopf allmählich. Vielleicht war es das, was Laini vorhin gemeint hatte, als sie mich praktisch aus dem Haus geworfen und gesagt hatte, ich solle mir das Hirn durchpusten lassen. Meine Füße bewegten sich fast von allein auf diesem schmalen Trampelpfad vorwärts. Atmen und laufen, mehr musste es in diesem Moment nicht sein.

Dann hatte ich den höchsten Punkt erreicht, ein Plateau, das mir nach Norden, Süden und Osten freien Blick gewährte auf noch mehr Berge und Hügel, auf Schafweiden, Hänge, vereinzelte Höfe, Wäldchen und Mauern.

Ich breitete die Arme aus und atmete mit geschlossenen Augen ein, während der Wind an meinen Haaren zerrte. Nach ein paar tiefen Atemzügen spürte ich die Sonne in meinem Gesicht, ich drehte mich ein Stück nach links und machte die Augen wieder auf. Und da war der See: Westlich von mir öffnete sich ein weites Tal und darin lag Whinfell Water, glitzernd im Sonnenschein. Zwischen den winzigen, baumbestandenen Inseln kurvten weiße Boote herum und an seinem Ostufer strahlte Rosley. Ich hatte gestern kaum mehr als die Straße gesehen, die vom Bahnhof nach Ellonby führte, aber das Städtchen war der puppenstubigste Ort, den man sich vorstellen konnte. Weiß getünchte Häuschen schmiegten sich in Gassen mit Kopfsteinpflaster aneinander, die Läden stellten ihren Nippes in Schaufenstern mit glänzend schwarz lackierten Rahmen aus. Stadtauswärts traten die Häuser ein wenig von der Straße zurück, dafür neigten sich üppige Kletterrosen über die Zäune der Vorgärten.

In Rosley war vor ungefähr hundert Jahren die Zeit stehen geblieben. Selbst von hier oben verströmte es eine Gemütlichkeit, mit der es aber spätestens dann vorbei war, wenn ab Juli, in nur wenigen Wochen, ganze Horden an Touristen in Bussen in die Stadt gekarrt wurden. Silas hatte gestern beim Abendessen gestöhnt bei der Aussicht, doch Laini hatte nur mit den Schultern gezuckt.

»Das gehört hier dazu«, hatte sie erzählt. »Von der Landwirtschaft kann kaum noch jemand leben. Wenn wir in der Hauptsaison nicht den größeren Teil unseres Jahreseinkommens verdienen, sieht es düster aus. Es hat ja einen Grund, warum die meisten nach der Schule wegziehen.«

Also genoss ich besser mal die Ruhe, solange sie anhielt. Denn für nichts anderes war ich hier: um Ruhe zu finden.

Wie auch immer das gehen sollte.

*

Als ich gegen Mittag zur Farm zurückkam, stand ein weißes Pony auf dem Paddock neben dem Wohnhaus und mampfte zufrieden Heu. Lainis Ponys waren schwarz und dunkelbraun und standen auch nicht so nah am Haus, also hatte sie wohl Besuch.

Ich straffte die Schultern, stieg die drei Stufen zum Eingang hoch und drückte die Tür auf. Vom Flur ging es rechts in die Küche, aus der Stimmen drangen. Im ersten Moment verstand ich kaum etwas, sie unterhielten sich schnell in einer Sprache, die anscheinend der örtliche Dialekt war, dann rief Laini: »Bist du das, Valerie?«

»Ähm … ja!«

Die Geschwindigkeit, mit der Laini mich in ihren Haushalt aufgenommen hatte, überforderte mich ein bisschen. Es fühlte sich schon gar nicht mehr so an, als sei ich ein Gast. Und dabei war ich noch nicht mal vierundzwanzig Stunden hier.

Ich streifte meine Wanderstiefel von den Füßen und steckte den Kopf durch die Küchentür. »Hi.«

Mein Blick streifte Laini und fiel dann auf die zweite Person im Raum. Ein Junge lehnte an der Arbeitsplatte und hatte einen Becher in der Hand. Tee, vermutete ich mal, aber das war nebensächlich. Braune Haare, braune Augen und ein erwartungsvolles Grinsen forderten meine Aufmerksamkeit deutlich mehr.

»Hi«, sagte der Junge.

»Hi«, sagte ich wieder.

»Das ist Grayson«, erklärte Laini. »Er ist mein Cousin und geht hier ein und aus, wie er will. Gewöhn dich besser gleich an ihn.«

Grayson grinste noch etwas breiter und ich gab mir einen Ruck und trat endlich in die Küche. Auf Socken tapste ich auf ihn zu und murmelte etwas von »Freut mich«.

»Mich auch«, gab er zurück, dann wandte er sich an Laini. »Das ist Silas’ Schwester? Sie sieht ihm überhaupt nicht ähnlich.«

»Stiefschwester«, erklärte ich, denn auch wenn ein scherzhafter Ton in seiner Stimme lag, konnte ich es nicht leiden, dass er so tat, als wäre ich nicht da. Trotzdem hatte er natürlich recht: Mit meinen dunklen Haaren und den blauen Augen war ich so ziemlich das Gegenteil von Silas.

Er zwinkerte mir verschwörerisch zu und redete einfach weiter: »Du solltest sie heiraten. Sie ist viel hübscher.«

Ich verdrehte die Augen, konnte aber nicht ganz verhindern, dass sich meine Mundwinkel nach oben bogen.

Laini schnaubte. »Übertreib es nicht, Grayson. Außerdem hat niemand was von Heiraten gesagt.«

»Ach, nicht?« Er zuckte mit den Schultern und wandte sich zu mir.

Mein Blick wanderte zwischen den beiden hin und her. Von Hochzeit hatte bisher wirklich niemand gesprochen, und irgendwie passte es auch nicht zu Silas zu heiraten, nur weil ein Baby unterwegs war. Andererseits: Früher hätte ich auch behauptet, dass es nicht zu ihm passte, Schafe zu züchten.

Grayson schien mitzubekommen, was mir im Kopf herumging. »Ich zieh sie nur auf, keine Sorge. Aber wie ist es?« Mit einem Mal klang seine Stimme unternehmungslustig. »Laini will, dass ich dich ein bisschen in Rosley herumführe. Hast du Lust?«

Er ignorierte Lainis Kopfschütteln und sah mich nur erwartungsvoll an. Es war schwer, ihm seine Direktheit übel zu nehmen, und warum auch? Dass sie sich um mich kümmern wollten, war von beiden supernett.

»Klar. Ich zieh mir schnell was anderes an, okay?« Mit meiner verdreckten Jeans würde ich garantiert kein Sightseeing machen, da hätte ich das Gefühl gehabt, die hübschen Gässchen zu besudeln.

Grayson setzte zu einem Spruch an. Dass er den Mund wieder zuklappte und nur nickte, rechnete ich ihm hoch an.

Laini deutete auf den Herd. »Wollt ihr denn nicht mitessen?«

Was auch immer in dem großen Topf vor sich hin köchelte – ich tippte auf Eintopf oder Suppe –, roch super, doch Grayson schüttelte den Kopf. »Beim nächsten Mal. Ich hab die anderen zum Chippy bestellt, ich dachte, wir machen gleich das volle Programm.« Ich verstand nicht ganz, was er sagte, aber zum Teil erklärte es sich, als er mich fragte: »Du magst doch Fish and Chips, oder?«

Panierten Fisch mit Pommes? »Ich denke schon. Hab’s nur noch nie probiert. In Deutschland gibt es das ja nicht so oft.«

In gespieltem Schock riss Grayson die Augen auf und wandte sich an Laini: »Au weh. Das wird ein hartes Stück Arbeit.«

2

Eine Viertelstunde später waren wir auf dem Weg in die Stadt. Na ja, »Dorf« wäre der passendere Ausdruck gewesen, wenn ich mir so ansah, dass der Ort aus kaum mehr als drei Hauptstraßen, dem Zentrum und ein paar Wohngebieten bestand, aber ich wollte es mir nicht gleich mit Grayson verscherzen.

Er führte das weiße Pony, das er mir mit »Dylan« vorgestellt hatte, neben uns her.

Als ich ihn fragte, warum er den Wallach mitgebracht hatte – ohne Sattel und nur an Halfter und Strick –, erklärte er, dass er in der Tourismussaison als Wanderführer arbeitete und fast immer ein Pony dabeihatte.

»Die Touris hab ich schon abgeliefert, jetzt ist Feierabend.« Er lächelte mich an.

»Ich zähle also nicht als Touri?«

Das Lächeln vertiefte sich. »Nein. Du gehörst zur Familie.«

Ich spürte, wie meine Wangen warm wurden. War der nett! Ich wusste nicht genau, was ich darauf antworten sollte, deswegen lächelte ich nur zurück. Und das reichte schon, um mit ihm in kameradschaftlichem Schweigen der Stadt und dem See entgegenzulaufen, die warme Mittsommersonne im Gesicht, Dylans wohliges Schnauben im Ohr. Steinchen knirschten unter den Sohlen meiner Sneaker, Insekten summten über dem blühenden Steinbrech an den Trockenmauern auf beiden Seiten der Straße. Und für einen Moment fühlte es sich sogar in meinem Kopf fast friedlich an.

*

Noch vor den ersten Häusern bogen wir nach rechts auf einen Fußpfad ab, der uns am Ortsrand entlangführte und nach zehn Minuten zur Auffahrt eines Bauernhofs brachte. »Waverton Farm« stand auf einem großen Schild neben dem offenen Gatter.

Grayson brachte Dylan und mich zur Rückseite des Wohnhauses, wo er Dylan an einem Haken festband und unter einer wackligen Bank eine Putzbox hervorzog. Er kramte darin herum, richtete sich auf und hielt mir einen Hufkratzer hin.

»Du weißt ja, wie man damit umgeht, oder?«

Ich zögerte, dann gab ich mir einen Ruck und nahm den Metallhaken entgegen. »Klar.«

Was sollte schon passieren? Grayson war die ganze Zeit da, und wenn ich mit ein bisschen Hufeauskratzen einer Diskussion aus dem Weg gehen konnte, dann würde ich das tun.

Während Grayson das Fell des Ponys mit der Bürste bearbeitete, holte ich tief Luft, trat um Dylan herum und fuhr an seinem Vorderbein entlang. Willig hob er den Huf. Das funktionierte also noch.

Nachdem wir den Schimmel auf einen Paddock zu ein paar seiner Kumpel gestellt hatten – alle stämmige Rappen mit Mähnen und Schweifen zum Niederknien – und Grayson sich schnell umgezogen hatte, steuerten wir einen schmalen Durchgang zwischen zwei Scheunen an. Als wir auf eine Wiese hinaustraten, blieb ich stehen. Vielleicht hatte ich sogar nach Luft geschnappt, denn Grayson grinste mich an.

»Gut, was?«

Gut war eine Untertreibung. Die Wiese fiel sanft zum Ufer des Sees hin ab. Ich hatte gar nicht mitbekommen, dass sich die Wolken verzogen hatten, jedenfalls glitzerte das Wasser jetzt unter einem strahlend blauen Himmel. Sanfter Wind trieb kleine Wellen auf den Kiesstrand, links ragte ein schmaler Steg in den See hinein.

»Ist das euer Privatstrand?«

Grayson nickte und wirkte ziemlich zufrieden angesichts meiner Reaktion, aber wer wäre bei diesem Anblick nicht beeindruckt gewesen? Baumgruppen schützten vor neugierigen Blicken, rings um den See herum erhoben sich bewaldete Hänge und dahinter kamen kahle, majestätische Hochebenen in Sicht. Wir schlenderten auf die Wasserlinie zu. Ich konnte mich gar nicht sattsehen – rechts von uns tauchte eine kleine Insel mit Bäumen auf, ein Stück entfernt dampfte ein schneeweißes Ausflugsschiff vorbei, Schwäne glitten durch das funkelnde Wasser. Dann knirschte Kies unter unseren Schuhen. Grayson bückte sich und suchte sich ein paar flache Steine aus, die er mit einer zackigen Bewegung aus dem Handgelenk übers Wasser hüpfen ließ.

Nach einer Weile wurde mir die Stille bewusst. Obwohl Rosley nicht mal einen Kilometer entfernt lag und es dort bestimmt von Touristen wimmelte, herrschte hier Frieden. Das Wasser plätscherte leise gegen die Stützen des Stegs, ein Greifvogel glitt über uns dahin. Mein Atem ging tief und gleichmäßig.

»Was ist das?« Ich deutete schräg über das Wasser, wo in einer kleinen Bucht hohe Bäume fast den Blick auf ein großes graues Gebäude verdeckten. Ein Herrenhaus, beinahe ein Schloss.

»Das ist Renwick Hall«, antwortete Grayson, und seine Stimme klang so betont neutral, dass ich sofort den Eindruck hatte, er würde mir etwas verschweigen. Vielleicht fiel es ihm auch auf, denn er redete direkt weiter, ohne mir eine Chance zum Nachfragen zu geben. »Der Sitz der Aldringhams. Von Gordon Aldringham wirst du noch ’ne Menge hören. Der ist Schirmherr von so ziemlich jedem Klub in Rosley, ihm gehört das halbe Tal und jeder zweite Arbeitsplatz hängt irgendwie von Renwick ab. Wir haben zwar eine Bürgermeisterin, aber warum sie sich die Mühe machen, immer noch eine zu wählen, geht mir nicht ein.«

Ich brummte unbestimmt. Konnte ein einzelner Mann wirklich so viel Einfluss haben? Das klang ja mittelalterlich. Andererseits: Wer das Geld hatte, hatte das Sagen, das war ja wahrscheinlich überall auf der Welt gleich. Trotzdem wurde ich das Gefühl nicht los, dass hinter Graysons aufgesetzter Gleichgültigkeit mehr steckte. Na, ich würde schon noch dahinterkommen. Immerhin war ich den ganzen Sommer hier.

Mit einem letzten Blick auf Renwick Hall wandte ich mich nach links.

»Da geht’s lang, oder?«, fragte ich leichthin. »Ist ja alles sehr interessant, aber ich erinnere mich, dass du mir Fish and Chips versprochen hast.«

Grayson schloss zu mir auf. Ein Seitenblick bestätigte mir, dass mein Manöver geglückt war: Er grinste.

Wir traten durch ein Törchen, hinter dem unter hohen Bäumen ein Fußweg am Seeufer entlangführte.

»Mensch, bei dir muss ich aufpassen.« Er stupste mich mit dem Ellbogen an. »Dein Gedächtnis ist echt phänomenal.«

*

Der Pfad führte an einem kleinen Park vorbei, querte ein Flüsschen und bog dann nach links ab. Wir folgten ihm, quetschten uns zwischen zwei windschiefen Häusern hindurch und traten auf eine schmale Straße.

»Die Winkelgasse«, murmelte ich, aber Grayson musste mich verstanden haben, denn er schmunzelte.

»Das ist Bell Close«, sagte er, während ich staunend an den vielen Lädchen vorbeischlenderte.

Hier reihten sich Buchhandlungen an Ateliers für Kunsthandwerk, schräge Boutiquen an Secondhandläden der gehobenen Sorte, Feinkostgeschäfte an Souvenirkioske. Bell Close kam mir vor wie die perfekte Touristenfalle, doch dafür ging es in der Gasse überraschend entspannt zu. Ein Mädchen zog ihren gutmütig brummenden Vater gerade in einen hippen Vintageladen, weiter vorn huschte eine vielleicht fünfzigjährige Frau in ein Antiquariat, ansonsten herrschte Ruhe. Entweder waren die Touris alle am Wasser oder sie standen mehr auf diesen typischen Billigkram. Den gab es sicher auch irgendwo.

Grayson ließ mich ausgiebig gucken.

»Mädchen fahren auf das Zeug hier immer ab, oder?«, fragte ich nach einer Weile und sah ihn an.

Er lachte. »Nicht nur die. Bell Close ist gerade wieder zum Nummer-eins-Geheimtipp in den Lakes gewählt worden.« Geduldig wartete er auf mich, als ich am Schaufenster eines Süßigkeitenladens kleben blieb.

»Na, hoffentlich bleibt sie noch eine Weile geheim.« Hilflos deutete ich auf die rosaroten, hellblauen und türkisfarbenen Bonbonhäufchen und glänzenden Karamellen in der Auslage. »Die Straße ist wirklich hübsch. So was hab ich noch nie gesehen.«

»Und das von einem Stadtmädchen.«

Die Gasse machte einen Schlenker nach rechts. Ein bisschen nach hinten versetzt, sodass es mir beinahe nicht aufgefallen wäre, zwängte sich ein schmales, baufälliges Gebäude zwischen die anderen Häuser. Der Putz blätterte ab, ein paar Fensterscheiben waren gebrochen, der Rest blind vor Dreck. Zwischen all den liebevoll gepflegten Fassaden sah es beinahe unwirklich aus.

Grayson zuckte mit den Schultern, als ich darauf zeigte. »Na ja, es ist hier nicht alles eitel Sonnenschein. Das war mal ein Trödelladen, aber du siehst ja, wie wenig los ist. Die meisten Touris stehen eher auf Plastikkram.«

Das gab meine Gedanken so genau wieder, dass ich nur nickte. Ich war auch abgelenkt, denn wir liefen auf ein dreistöckiges Gebäude aus geschwärztem Sandstein zu. Die dunklen Fensterläden waren glänzend lackiert und über dem Eingang prangte ein Schild mit goldenen Lettern: »The Cabinet of Curiosities« stand darauf.

Ein Kuriositätenkabinett. Aha. Neugierig trat ich näher, doch die Schaufenster gaben wenig von dem Angebot des Ladens preis. Erst auf den zweiten Blick entdeckte ich zwischen mehreren Topfpflanzen ein Katzenskelett und ein etwa vierzig Zentimeter hohes anatomisches Modell der menschlichen Organe.

»Huch.« Unwillkürlich zuckte ich zurück.

In Graysons Stimme schwang ein Grinsen mit. »Ja, das CoC ist eine Institution. Was du woanders nicht zu kaufen kriegst, hier findest du es bestimmt.«

»Ist das der Slogan des Ladens?«, fragte ich, aber er reagierte nicht auf mich, sondern winkte einer Frau zu, deren Gesicht zwischen den Farnwedeln in der oberen Hälfte des Schaufensters aufgetaucht war. Sie lächelte uns strahlend an.

»Das ist Libby, Emmys Stiefmutter. Emmy lernst du gleich noch kennen.«

Zögernd hob ich die Hand und winkte. Libby lächelte gleich noch breiter und deutete zum Eingang, doch Grayson schüttelte den Kopf und zog mich weiter.

»Sie ist super, aber wenn du noch Termine hast, vermeide ein Gespräch mit ihr«, raunte er mir zu, während wir einem Radfahrer auswichen.

Ich musste lachen, doch ich nahm mir vor, dem CoC so bald wie möglich einen Besuch abzustatten. Wenn ich kurz vor Ladenschluss ging, kam Libby vielleicht nicht in Versuchung, mich vollzulabern.

An einem großen weißen Gebäude mit schwarzen Fensterrahmen und breiten Holztischen und Bänken vor dem Eingang bogen wir nach rechts auf den Marktplatz ein.

Grayson deutete auf das Pub. »Das ist das Pack Horse. Wichtige Adresse.«

Wir passierten ein paar andere wichtige Adressen, den Royal Oak Tea Room zum Beispiel, ein Café im Erdgeschoss eines Hotels, und das Book in the Nook, eine Buchhandlung in einem Hinterhof, die ich durch einen Torbogen zwischen einer Bäckerei und einem Teeladen gerade so sehen konnte. Hier auf dem Marktplatz war deutlich mehr los als in Bell Close, Einheimische wie Touristen drängten sich durch Stände mit Gemüse, Brot, Honig oder Käse. Mein Magen knurrte, anscheinend laut genug, dass sich Grayson, der uns einen Weg durch die Menge bahnte, zu mir umdrehte.

»Wir sind gleich da«, versprach er.

Wir kamen noch am Postamt, der Abzweigung zum Bahnhof, am Rathaus und einer kleinen Einkaufspassage vorbei, dann endete die Fußgängerzone. Baumbeschattete Gehwege säumten die breite Straße Richtung See. Auf der rechten Seite begann eine kurze Promenade, an deren Ende, beinahe versteckt hinter blühenden Büschen, ein gelbes Häuschen stand. Direkt vor den großen Schaufenstern auf der Seeseite drängten sich Dutzende Leute an den Holztischen der großen Terrasse. Der Geruch nach Fett und brauner Soße wehte mir entgegen.

Während wir uns zwischen den Tischen hindurchschlängelten, beäugte ich neidisch die Teller, auf denen Berge von Pommes golden frittierte Fischfilets fast unter sich begruben. Jetzt hatte ich wirklich Hunger.

»Gleich«, bekräftigte Grayson.

Verdutzt schaute ich ihn an. Ich musste dringend meinen Gesichtsausdruck unter Kontrolle bekommen.

Ganz am Ende der Terrasse blieben wir schließlich an einem Tisch stehen, von dem uns vier Augenpaare erwartungsvoll entgegenblickten.

»Ist sie das?«, fragte ein Mädchen mit hellen grünen Augen. Die Spitzen ihrer kurzen dunklen Haare waren blau gefärbt.

»Wer soll sie sonst sein?« Grayson schüttelte den Kopf und zeigte dann nacheinander auf die vier vor uns. »Das ist Emmy. CoC, daran erinnerst du dich bestimmt.«

Ich nickte dem dunkelhaarigen Mädchen zu, doch Grayson war schon bei ihrer Sitznachbarin.

»Das ist Sarah.« Das Mädchen hob die Hand und lächelte, dann schob sie sich die dunkelblonden Locken hinters Ohr und rückte ein Stück zur Seite, um mir auf der Bank Platz zu machen.

»Und die beiden hier sind Singh und Dhani.« Zwillinge grinsten mich an, und ich hoffte, dass ich nicht allzu verwirrt wirkte, aber Grayson hatte ein Einsehen. »Der mit dem Muttermal am Hals ist Singh«, fügte er hinzu.

Und es stimmte, einer der Jungs hatte knapp unter dem Kiefer einen auffälligen Leberfleck. Anscheinend merkte man mir meine Erleichterung an, denn alle fingen an zu lachen.

»Und das ist Valerie«, beendete Grayson schließlich die Vorstellungsrunde.

»Hi, Valerie«, sagten die vier im Chor, dann stand der zweite Zwilling auf. Dhani, wenn ich mir das richtig gemerkt hatte.

»Wird Zeit, dass ihr kommt. Ich hole uns was zu essen.«

Alle nickten enthusiastisch, also konnte ich mich problemlos anschließen.

Dhani deutete auf mich und sagte etwas, was wie »Kodorhädok« klang.

Ich blinzelte. »Äh, wie bitte?«

»Er will wissen, welchen Fisch du willst.« Emmy tippte auf ihrem Handy herum. »Ich schlage ›Kabeljau‹ vor. Cod.«

»Dann nehme ich das.« Dankbar lächelte ich erst ihr, dann Dhani zu.

Er hob beide Daumen. »Geht klar.«

Während er durch die Glastür des Häuschens verschwand, setzte sich Grayson neben Singh. Ich steuerte den freien Platz neben Sarah an, doch Emmy griff nach meinem Arm und zog mich zwischen sie.

»Erzähl, was machst du so?«

»Em.« Grayson runzelte die Stirn, aber ich grinste nur.

»Schon okay. Also … ich spiele Tennis und Volleyball und ich zeichne.«

»Du zeichnest? Kann ich mal was sehen?«

Mein Blick fiel auf Sarahs Hände. Täuschte ich mich oder klebte da Ton unter ihren Fingernägeln?

»Hm, ich weiß nicht … Ich hab nichts mitgebracht. Und jetzt, wo ich nicht mehr in den Unterricht gehe, ist der Druck irgendwie nicht da, was Neues anzufangen.«

Sarahs Augen wurden groß. »Du hast Zeichenunterricht? Außerhalb der Schule? So richtig von einem Künstler?«

Sven hätte jetzt energisch genickt, doch ich zuckte mit den Schultern. »Über eine Ausstellung im städtischen Museum ist er noch nicht hinausgekommen. Aber er ist ein guter Lehrer.«

»Wow.« Sarahs Gesicht nahm einen sehnsüchtigen Ausdruck an. »Ich hätte auch gern mal wieder Input von jemand anders als Mr Kirby.«

»Das ist unser Kunstlehrer«, erklärte Emmy. Ihre Stimme war ein bisschen kratzig, was nicht ganz zu ihrem herzförmigen Gesicht und der Stupsnase passen wollte. Doch das Blitzen in ihren Augen deutete schon darauf hin, dass sie nicht so niedlich war, wie sie aussah.

»Und du reitest, oder?«, warf Grayson ein. »Hat Silas erzählt.«

Mit einem Schlag war meine Kehle ganz trocken. Ich mied seinen Blick, als ich antwortete: »Nicht mehr.«

Anscheinend klang meine Stimme nicht so neutral, wie ich gehofft hatte, denn in den Gesichtern um mich herum flammte Interesse auf, aber Dhani verhinderte, dass jemand nachhakte. Er trat an den Tisch und stellte drei voll beladene Teller vor uns ab. Singh stand auf, verschwand und tauchte nur Sekunden später mit den übrigen Portionen auf. Sarah bekam nur Pommes und Erbsenpüree, der Rest von uns hatte auch ein goldbraunes Filet auf dem Teller.

»Macht ihr das öfter?«, fragte ich Dhani, während ich von ihm Besteck entgegennahm. »Das sieht total professionell aus, wie ihr hier bedient.«

Singh grinste Dhani an. »Gelernt ist gelernt.«

Dhani deutete mit dem Daumen hinter sich. »Das Chippy hat schon unseren Großeltern gehört.«

Und das schmeckte man. Die nächsten paar Minuten wurde es ziemlich still am Tisch, während wir reinhauten und die Pommesberge zu Hügelchen schmolzen.

»Das ist echt lecker«, brachte ich irgendwann raus, und zustimmendes Brummen rollte einmal um den Tisch.

Als nur noch ein paar versprengte Pommes übrig waren, kam das Gespräch wieder in Gang. Die Zwillinge erzählten von ihrer Familie, die vor zwei Generationen von Birmingham nach Rosley gekommen war. Der Großvater war schon verstorben, aber die Oma half immer noch im Laden aus oder kümmerte sich um die kleinen Schwestern der Jungs.

Von Laini wusste ich, dass ihre und damit Graysons Familie schon immer hier gelebt hatte. Das galt auch für Emmy. Sie hatte keine Geschwister, dafür unzählige Cousins und Cousinen in ziemlich jedem Dorf der Umgebung. Ich versuchte, ihren Erklärungen zu folgen, doch als ich zum dritten Mal nachfragte und die Verwandtschaftsverhältnisse zum dritten Mal durcheinanderbrachte, lachte sie auf.

»Mach dir keinen Kopf. Manchmal komme sogar ich durcheinander.«

Das bezweifelte ich zwar, aber erleichtert war ich doch, als Sarah von ihrer Kleinfamilie bestehend aus Vater (Steuerberater), Mutter (Ärztin) und jüngerem Bruder (Kindergartenkind) erzählte. Die Großeltern lebten in der Nähe von London, das kam mir weit genug entfernt vor, um sie zu ignorieren.

Um uns herum wurde geplaudert, der Wind raschelte in den Bäumen, die Sonne glitzerte auf dem Wasser, hin und wieder hörte ich sogar, wie die Wellen des Sees am Ufer ausrollten. Ich horchte in mich hinein, stellte aber überrascht fest, dass mein Atem längst nicht so flach ging wie sonst. Es war ein friedlicher, entspannter Nachmittag, und die fünf gaben mir das Gefühl, unter Freunden zu sein.

Allmählich leerte sich die Terrasse. Die Jungs standen auf, um das Geschirr in die Küche zu bringen. Ich wollte ihnen helfen, doch Singh wehrte ab.

»Lass mal. Das geht heute aufs Haus. Auch der Service.«

Während ich ihm hinterherlächelte, blieben meine Augen an einem Jungen hängen, der gerade aus dem Chippy kam. Er nickte den drei zu, aber der Gruß wirkte auf beiden Seiten ziemlich unterkühlt. Mit energischen Schritten lief er auf ein Mountainbike zu und hängte sein Take-away-Päckchen an den Lenker.

Anscheinend war Emmy meinem Blick gefolgt, denn sie sagte: »Oh nein. Nein, nein, nein.« Überrascht zuckte ich zusammen, als sie einen Finger unter mein Kinn legte und mein Gesicht zu sich drehte. »Kommt nicht infrage. Schlag ihn dir gleich aus dem Kopf.«

»Was denn?« Aus den Augenwinkeln verfolgte ich, wie sich der Junge aufs Rad schwang und davonfuhr. Seine dunkelblonden Haare schimmerten in der Sonne. »Ich hab doch gar nichts gesagt.«

»Ja, aber den Blick kenne ich. Und der verheißt nichts Gutes.« Sie schaute mich streng an, bis ich kapitulierend die Hände hob. »Glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Ben macht sein eigenes Ding, der lässt sich auf niemanden ein. Und das ist auch besser so.«

Sarah nickte zustimmend, als ich sie zweifelnd anguckte.

»Was ist denn mit ihm? Er wirkt doch … interessant.« Nett wäre vielleicht wirklich übertrieben gewesen.

Emmy seufzte theatralisch. »Was haben nur immer alle mit diesen unnahbaren Typen? Wirklich, es ist besser, wenn du dich gar nicht erst um ihn kümmerst. Er ist total seltsam, auch wenn es mir leidtut, das zu sagen.«

»Wieso? Hattest du mal was mit ihm?« Neugierig musterte ich Emmy.

Sie lächelte schmal. »Bestimmt nicht. Er ist mein Cousin.«

Das wurde ja immer besser. Als ich sie auffordernd ansah, verdrehte sie die Augen.

»Er ist ein Sonderling, okay? Treibt sich am liebsten in den Bergen rum und schert sich einen Dreck um andere. Alles, was ihn interessiert, ist die Herde.«

»Die Herde.«

»Ja. Pferde. Also, die Fell-Ponys, um die er sich kümmert.«

Ich musste ziemlich ratlos gucken, denn Sarah warf ein: »Das ist eine Pferderasse, die es fast nur hier im Lake District gibt. Grayson hat welche und Laini auch. Aber manche Herden sind das ganze Jahr über oben auf den Fells, beinahe wie Wildpferde.«

»Und Fells sind …?«

Sarah grinste. »Das ist unser Wort für die Berge.« Sie machte eine ausladende Handbewegung. »Für das Hochland, wo schon keine Bäume mehr wachsen.«

Mein Blick glitt über das Wasser hinweg zu den kahlen Gipfeln hinter den dicht bewaldeten Hügeln. Fels, Farn und Heide, das hatte ich von meiner Wanderung am Morgen noch im Kopf. Und dazwischen wilde Pferde.

»Vorhin hab ich welche gesehen.« Ich drehte mich zu Sarah. »Fell-Ponys. Glaube ich wenigstens. Auf dem Berg nördlich von Lainis und Silas’ Farm.«

Sie nickte. »Kann schon sein. Das wird wahrscheinlich die Nightingford-Herde gewesen sein, was meinst du?«, sagte sie an Emmy gewandt.

Die zuckte ungeduldig mit den Schultern. »Keine Ahnung. Die sind doch alle schwarz. Wen interessiert’s?«

Mir fiel der Junge mit den hellen Haaren ein, der auf einem der Ponys gesessen hatte. Konnte das dieser Ben gewesen sein? Aber in dem Moment kamen Grayson, Dhani und Singh aus der Küche zurück und wir ließen das Thema fallen. Böse war ich deswegen nicht – im Gegenteil. Pferde waren Geschichte, für die einheimischen Ponys brauchte ich mich gar nicht erst zu interessieren. Spannender war da schon die Frage, warum sich Emmy von ihrem sonderbaren Cousin so die Stimmung verhageln ließ.

3

Was ist das denn mit Emmy und ihrem Cousin?«, fragte ich Grayson, als er mich eine Stunde später zurück zur Farm begleitete.

Er lachte. »Welchem der vielen?« Er hatte eine Gräserrispe vom Wegrand gepflückt und zupfte die Ährchen ab.

»Diesem Ben.«

Grayson ließ den Grashalm fallen und steckte die Hände in die Hosentaschen. »Hast du von dem auch schon gehört«, brummte er.

Ich warf ihm einen schnellen Blick zu, aber er hielt die Augen geradeaus gerichtet. Täuschte ich mich oder presste er die Lippen aufeinander? Was hatte dieser Ben nur an sich, dass seinetwegen jedes Gespräch erstarb?

Grayson gab sich einen Ruck. »Erinnerst du dich an Renwick Hall?«

»Das Herrenhaus auf der anderen Seite des Sees?«

»Genau. Gordon Aldringham ist Bens Vater.« Er dehnte seinen Nacken. »Da ist Geld da ohne Ende. Ben könnte echt alles haben. Die beste Schule, Klamotten, Konsolen, nächstes Jahr ein fettes Auto. Stattdessen treibt er sich auf den Fells rum wie so ein Einsiedler und hält sich aus allem raus.«

»Muss man das verstehen?«

Er schnaubte. »Das kann man nicht verstehen! Er ist sauer auf seinen Vater, und weil sein Vater so was wie ein Held ist für die meisten Leute hier, ist er sauer auf alle anderen.«

»Und warum ist er sauer auf seinen Vater?«

Grayson zuckte mit den Schultern. »So genau weiß das keiner.«

»Du auch nicht?«

Vielleicht lag es an der Nachmittagssonne, aber ich hatte den Eindruck, dass sich Graysons Ohren rosa färbten. »Ich bin echt der Letzte, den du fragen musst, was in dem Typ vorgeht.«

Ich beließ es dabei. Es war ja auch albern. Was kümmerte es mich, wer hier mit seinem Vater Stress hatte? In ein paar Wochen war ich wieder weg, und in der Zwischenzeit wollte ich mich von allem fernhalten, was auch nur nach Ärger roch.

»Nimmst du mich mal mit, wenn du mit deinen Touris unterwegs bist?«, fragte ich Grayson, als er mich am Tor der Farm ablieferte.

Schlagartig hellte sich seine Miene auf. »Na klar. Nächstes Wochenende bin ich unterwegs, aber wenn du am Samstag darauf um acht auf der Matte stehst, kannst du mir helfen, die Ponys startklar zu machen.«

Herausfordernd blitzte er mich an, doch wenn er dachte, acht Uhr an einem Samstagmorgen würde mich schocken, hatte er sich geschnitten.

»Kein Problem. Ich bin dabei.«

»Okay.« Er grinste, dann deutete er auf meine Sneaker. »Und zieh feste Schuhe an. Es geht in die Berge.«

*

Am Sonntag wollten Laini und Silas ganz früh los und zu einem Flohmarkt in Sedgwick, der nächstgrößeren Stadt, fahren. Im ersten Moment klang das verlockend, aber bei dem Gedanken an drängelnde Menschenmassen zwischen dicht an dicht stehenden Verkaufsständen wurde meine Kehle eng. Vielleicht sollte ich es heute lieber ein bisschen ruhiger angehen. In letzter Minute entschied ich mich deswegen, auf der Farm zu bleiben. Oder vielleicht nicht auf der Farm … aber zumindest in den Bergen.

»Bist du sicher?« Silas guckte mich zweifelnd an, als er in den Honda stieg, den sich Laini für den Tag von ihrer Mutter geliehen hatte.

»Klar! Mach dir bloß keine Gedanken um mich.« Ich winkte ihnen zu. »Beim nächsten Mal komme ich mit.«

Laini lächelte und winkte zurück, und ich blieb auf der obersten Stufe stehen, bis das Auto hinter der Kurve verschwunden war. Dann trat ich zurück ins Haus und schloss die Tür hinter mir.

Zum ersten Mal seit Freitag war ich allein hier. Einen Moment lauschte ich und ließ die Stimmung auf mich wirken. Es war ein freundlicher Ort. Die Fröhlichkeit steckte in den Mauern und wurde von Lainis Möbelsammelsurium noch verstärkt. Wer hier wohl früher gelebt hatte? Ich ließ die Hand über die Wand gleiten und ging an der Küche vorbei ins Wohnzimmer, das trotz der dunklen Deckenbalken großzügig und luftig wirkte. Anders als der Rest des Hauses war der Raum modern eingerichtet, mit transparenten Vorhängen, einem hellen Teppich und geradlinigen Sofas, aber diese Klarheit war angenehm. Eine Weile blieb ich vor dem Bücherregal stehen, doch mir fiel nichts ins Auge, was ich gerade gern lesen wollte.

Mein Blick wanderte durchs Fenster in den Garten. Es war ein sonniger Morgen und ich hatte zumindest ein paar Stunden für mich. Mir fiel wieder ein, was Sarah und Emmy über die einheimischen Ponys erzählt hatten – dass sie halbwild in den Bergen lebten. Nachdenklich sah ich hinauf zu den Gipfeln, die sich hinter Ellonby erhoben. Halbwild … Das hieß doch wohl, dass sie jeden Tag dort oben waren.

Ich ignorierte die warnende Stimme in meinem Kopf, wandte mich zur Tür und lief die Treppe hinauf zu meinem Zimmer. Dort stieg ich in die Hose von gestern, schnappte mir meine Regenjacke und war in nicht mal zwei Minuten unterwegs.

*

Ich nahm die erste Abzweigung, die hinauf auf die Fells zu führen schien. Fells … So hatte Sarah die Höhenlagen genannt, oder? Das Hochland, das den Ponys ihren Namen gab. Ich merkte, dass ich in mich hineinlächelte, während mich der Weg zuerst an einer Steinmauer und dann an Farnwedeln vorbeiführte, zwischen denen immer wieder Felsbrocken aufragten.

Diese Ponys … Sie hatten nichts mit den moppeligen, kurzbeinigen Shettys zu tun, auf denen in Deutschland die Kleinsten in den Reitschulen ihre Runden drehten, oder mit den eleganten Miniaturwarmblütern, die bei uns als Reitponys so beliebt waren. Den Fell-Ponys sah man an, dass sie als Arbeitstiere gezüchtet worden waren, stabil, verlässlich und klug. Im Winter wurden sie bestimmt ziemlich zottelig, aber jetzt mit ihrem Sommerfell, das in der Sonne schimmerte, mit den seidigen Mähnen und Schweifen und ihren hübschen Köpfen – ich konnte gar nicht verstehen, warum ich von der Rasse noch nie etwas gehört hatte.

Gerade noch rechtzeitig merkte ich, dass ich mich auf dünnes Eis begab und meine Gedanken Wendungen nahmen, die ich um jeden Preis vermeiden wollte. Aber der Weg kam mir zu Hilfe: Er endete nämlich an einer weiteren Steinmauer und einem seltsamen hölzernen Gestell. Ratlos blieb ich stehen. Auf den zweiten Blick kapierte ich es – es ging auf der anderen Seite weiter, und das Gestell war eine Art Leiter, mit der man über die Mauer steigen konnte.

Ein durchdringendes »Määäähh!« ertönte von direkt hinter der Steinwand und vor Schreck wäre ich beinahe rückwärts von der ersten Stufe der Trittleiter gefallen. Vorsichtig lugte ich über die Mauerkrone und schaute in die braunen Augen von zwei Mutterschafen mit ihren Lämmern.

»Für euch machen sie es hier wohl so kompliziert, was? Ein Tor hätte es ja auch getan.«

Aber das bot wahrscheinlich mehr Ausbruchsmöglichkeiten. Dass Schafe über Leitern kletterten, schien mir unwahrscheinlich.

Unbeeindruckt kauten die Schafe weiter, während eins der Lämmer zu trinken aufhörte und den Kopf in meine Richtung wandte. Es machte drei Hüpfer auf mich zu.

Ich grinste. Vermutlich war es ungefährlich weiterzulaufen. Mit diesem Babybock wurde ich im Notfall fertig. In aller Ruhe stieg ich Stufe um Stufe hinauf und auf der anderen Seite wieder hinunter. Die Schafe waren vielleicht drei Meter von mir entfernt, ich hoffte, sie nahmen mich nicht als Bedrohung wahr. Ein letzter Schritt und ich stand wieder auf dem Boden. Auch jetzt ging ich nur langsam weiter, doch als sich keines der Mutterschafe für mich zu interessieren schien, schritt ich schneller aus. Das Böcklein – oder Zicklein? – blieb noch ein kleines Stück an meiner Seite, dann blökte hinter mir seine Mutter, und es wandte sich um und hopste davon.

Der Pfad war jetzt bedeutend schmaler, aber da in regelmäßigen Abständen Schilder auftauchten, war ich wohl noch auf offiziellen Routen unterwegs. Nach einer kleinen Senke zeigte die Markierung nach rechts, doch ein steiler Trampelpfad führte links den Berg hinauf, und mich packte die Abenteuerlust.

Ein paar Minuten später war ich ins Schwitzen gekommen. Der Trampelpfad – eher ein Wildwechsel – hatte sich als ziemlich steil herausgestellt, und mittlerweile hatte die Sonne die Luft erwärmt. Umso intensiver dufteten die gelben Blüten der stacheligen Büsche zu meinen Seiten. Ein-, zweimal war ich mit dem Ärmel an einem Zweig hängen geblieben, aber das spielte keine Rolle: Denn diese Blüten waren der Ursprung des Kokosgeruchs, den ich gestern schon wahrgenommen hatte. Mit den Sonnenstrahlen im Gesicht und ihrem Duft in der Nase fühlte ich mich fast wie in der Karibik.

Wobei es dort wahrscheinlich keine so hohen Berge gab. Schnaufend setzte ich meine Füße auf einige Felsbrocken, die wie Stufen angeordnet waren – dann öffneten sich die Büsche, das Gelände wurde beinahe eben und gab den Blick auf Ellondale frei. Das Tal begann an der Kreuzung kurz hinter Rosley, doch die schmale Straße, die auch an Lainis und Silas’ Farm vorbeiführte, reichte viel weiter in die Berge hinein, als mir bisher klar gewesen war. Da, im Osten, dort, wo ein Berghang ins Tal hineinragte, war das ein zweiter Hof? Ich erkannte ein paar Steinmauern und eine Hauswand, aber mehr konnte ich von hier aus nicht sehen.

Ich schloss die Augen, hielt das Gesicht in die Sonne und ließ mich ein paar Minuten einfach nur vom Wind hin und her wiegen. Meine Hände entspannten sich, meine Schultern wurden locker und meine Gedanken zogen mit den Wolken davon. Nur ein Eingeständnis blieb: Ich hatte mich schon weiter von meinen Vorsätzen entfernt, als mir lieb sein konnte. Diese wilden Pferdeherden interessierten mich viel zu sehr. Aber vielleicht war das auch in Ordnung. Solange ich Abstand hielt, konnte ich ihnen nicht schaden.

Also schloss ich einen Pakt mit mir selbst: Wenn mir die Ponys heute über den Weg liefen – großartig. Wenn nicht, würde ich einfach nur den Tag und die Ruhe genießen. Kein Ziel. Kein Druck. Deswegen war ich hier.

*

Während ich weiterlief, behielt ich die Bergrücken auf der gegenüberliegenden Seite von Ellondale im Auge, aber nach einer Weile achtete ich kaum mehr darauf, ob winzige schwarze Gestalten auftauchten. Es gab so viel mehr zu entdecken – kleine Wasserfälle und krumme Bäume, Felsformationen und die dahinwandernden Schatten der Wolken und, je höher ich kam, immer noch mehr Täler, Bergkämme und Gipfel. Unten in der Nähe des Sees war alles so lieblich, aber hier oben, wo kaum mehr etwas wuchs als Heide und zähes Gras, wirkte die Landschaft … erhaben.

Ich stutzte, weil das kein Wort war, das ich täglich benutzte, doch es passte. Hier oben gab es nur noch den Wind und mich. Und das fühlte sich gut an, so als wäre plötzlich alles ganz klar und leicht, als würden die Stimmen, die meinen Kopf sonst bevölkerten, mal damit zufrieden sein, die Stille auszukosten.

Vorsichtig kletterte ich auf eine Felsengruppe und drehte mich langsam um meine eigene Achse. Wohin ich auch schaute, in alle Richtungen erstreckten sich die Fells, und irgendetwas in mir fiel an seinen Platz. Auf einmal war ich so glücklich, dass ich Silas’ Einladung angenommen hatte. Plötzlich schien es wieder möglich, dass alles in Ordnung kommen und ich die dunklen Wolken, die mich seit Mai begleiteten, abstreifen können würde.

Da sah ich sie. Diesmal waren die Ponys nicht im Norden, sondern südlich von mir aufgetaucht. Ich kniff die Augen zusammen, doch das war sinnlos. Ob es eine der Herden von gestern war, konnte ich nicht sagen, dafür war ich zu weit weg gewesen. Aber jetzt … jetzt hatte ich die Gelegenheit, ein bisschen näher an die Pferde heranzukommen.

Also versuchte ich es. Ein paar Minuten blieb ich auf meinem Felsblock stehen und beobachtete die Gruppe. Die Ponys waren nicht in Eile, doch sie blieben auch nicht am selben Standort. Deswegen kletterte ich langsam von den Steinen und schloss mich der Herde auf ihrem Weg nach Osten an. Denn das schien mir die Richtung zu sein, in die sie unterwegs war.

Zuerst war mir nicht klar, ob mich die Ponys bemerkt hatten, aber dann fiel mir auf, dass sich immer wieder Ohren zu mir drehten. Sonst erkannte ich keine Veränderungen – sie liefen nicht näher beieinander und wurden auch nicht schneller, also ging ich davon aus, dass der Abstand, den ich einhielt, groß genug war, um sie nicht zu verunsichern.

So zockelten wir eine Weile nebeneinanderher und schon nach kurzer Zeit hatte ich meinen Rhythmus an ihren angepasst. Es war eine angenehme Geschwindigkeit, ich konnte gut folgen, ohne aus der Puste zu geraten. Zeit, mir die Umgebung anzusehen, blieb auch. Wir kamen an Baumgruppen in kleinen Senken vorbei und einmal auch an einem hoch gelegenen See, nicht blau wie Whinfell Water, sondern fast schwarz. Wahrscheinlich gab es hier oben also Torf und Moor. Da passte ich besser mal auf, wohin ich die Füße setzte.

Ich wusste nicht, wie lange wir schon unterwegs waren – eine Stunde? Zwei? –, als die Herde eine Rast einlegte. Es schien ein Ort zu sein, zu dem sie öfter kam: ein Taleinschnitt zwischen zwei sanften Hängen, wo an einem Bach ein paar Birken wuchsen und das Gras grün und saftig war. Die Ponys traten ans Wasser und tranken.

Nach und nach löste sich die Gruppe ein wenig auf. Die Fohlen saugten bei ihren Müttern, die Ein- und Zweijährigen begannen zu grasen und zwei der älteren Stuten stellten sich mit gespitzten Ohren zwischen die Herde und mich.

Durfte ich bleiben? Oder war das ihr Signal, dass ich verschwinden sollte? Probeweise trat ich den Rückzug an. Etwas weiter oben am Hang entdeckte ich einen flachen Felsvorsprung. Den steuerte ich an, ohne den Sichtkontakt mit den Ponys zu unterbrechen. Ich setzte mich und machte es mir so bequem wie möglich, dann wartete ich.

Die Stuten blieben stehen.

Offenbar reichte ihnen meine Reaktion noch nicht.

Wahrscheinlich wäre es das Beste gewesen zu gehen, aber ich wollte noch nicht aufgeben. Es musste doch einen Weg geben, ihnen zu zeigen, dass ich keine Bedrohung war.

Ich erinnerte mich an den Moment von vorhin. Dass ich den Ponys so nahe gekommen war, war schon mehr, als ich von diesem Tag erwartet hatte. Kein Ziel, kein Druck. Das hatte ich mir versprochen. Und das musste ich jetzt wahr machen.

Ausatmend schloss ich die Augen. Meine Aufmerksamkeit wanderte von der Herde zu mir, zu meinen Schultern, in meinen Bauch. Ich atmete gegen die Anspannung an, ließ die Luft in meinen Bauch fließen, suchte alles Harte in meinem Körper und löste es auf. Unter meinem Po und meinen Oberschenkeln fühlte ich den unnachgiebigen Fels, aber auch die Wärme der Sonne, die darin gespeichert war. Die leichte Brise, die das Tal entlangwehte, spielte in meinen Haaren. Vom Bach klang das Rauschen des Wassers herauf und das zufriedene Prusten der Ponys.

Als ich die Augen wieder öffnete, hatten sich die beiden Stuten abgewandt und unter die Herde gemischt. Gerade noch rechtzeitig biss ich mir auf die Lippe, damit mir kein Laut entwischte. Innerlich aber jubelte ich.

Ich hatte die Erlaubnis zu bleiben.

*

Anfangs herrschte für meinen Geschmack etwas zu viel Chaos. Es waren ziemlich viele Ponys, doch wie viele genau, wusste ich auch nach dem vierten Versuch, sie zu zählen, nicht. Einmal landete ich bei siebzehn Tieren, einmal bei achtzehn und zweimal bei neunzehn. Die Fohlen machten keine Anstalten, still zu stehen, und die beinahe einheitlich schwarze Farbe vereinfachte die Sache auch nicht gerade, aber ich vermutete, dass ich mit dem Mittelwert nicht allzu falschlag.

Am Ende war es ja auch nicht wichtig. Spannender war schon zu beobachten, wer das Sagen hatte. Ich kramte in meinem Gedächtnis nach all dem Wissen zu Pferdeverhalten, das ich mir früher angelesen hatte – wer wen zum Kraulen oder Spielen einlud, wer fürs Wachestehen zuständig war, wer vor wem trinken durfte. Doch auch damit stieß ich schnell an meine Grenzen. Das Gerangel, das ich von Pferdekoppeln bei uns zu Hause kannte, fand hier einfach nicht statt. Je länger ich darüber nachdachte, desto logischer war das. Das hier war eine gewachsene Herde, die Tiere kannten sich seit ihrer Geburt, da wurde das Gefüge nicht alle paar Wochen gestört, weil ein neues Pferd dazukam. Alles lief unaufgeregt und respektvoll ab, und das war vielleicht das Beste an diesem Tag, an dem mich die Ponys bei sich sein ließen.

Immerhin konnte ich irgendwann das Leittier bestimmen. Es war eine der Stuten, die mich auf Abstand gehalten hatten. Sie war fast vollkommen schwarz, mit einem wunderschön glänzenden Fell und einer langen, seidigen Mähne, die nicht ganz so verwuschelt aussah wie beim Rest der Herde. Auf der Nase hatte sie eine winzige weiße Schnippe, das war ihr einziges Abzeichen. Die andere Wächterin von vorhin war ein bisschen anders gefärbt als die Leitstute. Sie war zwar ebenfalls schwarz, aber ihre Mähne und ihr Schweif schimmerten rötlich.

Irgendwann achtete ich nicht mehr auf ihre Unterschiede. Der Sommer war noch lang, ich würde schon noch herausfinden, welcher Jährling zu welcher Stute gehörte. Jetzt ließ ich einfach nur die Ruhe auf mich wirken, die von ihnen ausging. Wobei – länger als zwei Minuten am Stück hielt die Ruhe selten an. Die Fohlen rannten in Zirkeln um die erwachsenen Tiere herum und die Jährlinge kletterten wie Bergziegen über die großen Steine am Bachufer. Hin und wieder setzte es dafür eine Ermahnung von einer der Mutterstuten, doch das konnte ihre Begeisterung nur kurz dämpfen.

Allmählich änderte sich das Licht, es wurde golden und mild. Und ich merkte, dass ich seit dem Frühstück nichts mehr gegessen hatte. Allein der Gedanke ließ meinen Magen knurren. Hatte ich wirklich beinahe einen ganzen Tag bei den Ponys verbracht?

Lag es an meiner plötzlichen Unruhe, dass die älteren Stuten die Jungtiere zu sich riefen? Ich wusste es nicht. Vielleicht war es einfach Zeit, zu dem Ort zu gehen, wo sie die Nächte verbrachten. Herausfinden würde ich es nicht, diesmal zumindest. Ich musste zurück, aber ich war nicht traurig deswegen. Der Tag war voller Frieden gewesen, hier bei den Ponys im Hochtal – und in meinem Kopf. Es war mehr, als ich mir vor einer Woche hätte vorstellen können.

4

E