Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Libros de Ruta

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Spanisch

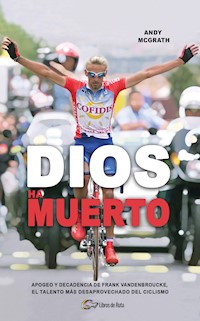

Lo llamaban Dios. Por su gracia sobre la bicicleta, por su talento divino, por su mirada celestial. Frank Vandenbroucke lo tenía todo y, a finales de los noventa, corría a una velocidad deslumbrante y vivía aún más rápido. El belga ganó muchas prestigiosas carreras, como la Lieja-Bastoña-Lieja y la París-Niza, cautivando a una generación de aficionados al ciclismo. Fuera de la bicicleta, solo tenía un enemigo: él mismo. Su ascenso a la cumbre coincidió con una era de dopaje desenfrenado y Vandenbroucke fue uno de los descarriados. Era habitual que se peleara con los mánager de sus equipos y sus noches de fiesta estaban regadas de pastillas para dormir y alcohol. Un escándalo de dopaje le provocó una larga caída en desgracia, con sus adicciones, accidentes automovilísticos, apariciones en tribunales, problemas maritales e intentos de suicidio. Puntualmente, dejaba destellos de su calidad sobre la bicicleta. Tuvo una vida de telenovela y su prematura muerte conmocionó a muchos. Fue en octubre de 2009, a la edad de treinta y cuatro años, cuando Vandenbroucke fue encontrado muerto en una habitación de hotel senegalesa, en misteriosas circunstancias. Guiado por los sinceros testimonios de su familia, amigos y socios más cercanos, Andy McGrath, oeriodista ganador del premio William Hill, nos descubre la turbulenta vida de Vandenbroucke. Dios ha muerto es la apasionante biografía de este voluble prodigio del ciclismo. "Con su talento, Frank es el Johan Cruyff del ciclismo. Podría ganar cualquier cosa". Eddy Merckx "Captura a la perfección el carisma y el caos de la corta vida de Vandenbroucke". Cyclist 'Un cuento con moraleja. Apasionante pero desgarrador. Bikeradar Cómo el dopaje mató al 'niño de oro' del ciclismo. Un relato impactante, clarividente y comprensivo de un talento destruido por las drogas.' The Times "Sensible pero convincente". The Observer

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 542

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

DIOS HA MUERTO

APOGEO Y DECADENCIA DE FRANK VANDENBROUCKE,EL TALENTO MÁS DESAPROVECHADO DEL CICLISMO

Andy McGrath

© Andy McGrath, del texto original 2022.

Publicado originalmente bajo el título God is Dead: The Rise and Fall of Frank Vandenbroucke, Cycling's Great Wasted Talent en 2022 por Bantam Press, un sello de Transworld Publishers. Transworld Publishers es parte del grupo Penguin Random House.

© Libros de Ruta Ediciones, S.L., 2022.

Gordoniz 47B

48012 Bilbao

www.librosderuta.com

Primera edición: octubre 2022

Traductor: David Batres Márquez

Edición: Eneko Garate Iturralde

Fotos de portada e interior: Getty Images

Diseño portada y maquetación: Amagoia Rekero García

ISBN: 978-84-123244-7-1

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.

Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 45).

Esta obra ha recibido una ayuda a la edición del Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco en su convocatoria de ayudas a la edición promovidas en el año 2022.

ÍNDICE

Prólogo

1. Ploegsteert

2. El chico de oro

3. Milagros y curas

4. El chico

5. ¿Qué eres ahora?

6. Joven Dios

7. Un día de pesca

8. Un hombre poseído

9. Nadie sabe lo mal que lo he pasado

10. El especial

11. Vuelve Dios

12. Entregue el arma

13. El último creyente

14. Déjenme ser Frank

15. Inmortal

16. Una oración sin final

17. Solo Dios sabe

Epílogo

Agradecimientos

Índice onomástico

PRÓLOGO

Me pasaron los brazos bajo las axilas y me alzaron en el aire. Pusieron una corona en mi cabeza y se arrodillaron ante mi trono. Allá donde fuera yo era VDB, el supertalento, el joven dios. La gente tartamudeaba cuando me hablaba. ¿Cuánto tiempo puede pasar antes de que uno mismo se crea tanta exageración?

Frank Vandenbroucke, Ik Ben God Niet

En Bélgica el ciclismo es una religión. Por todo el país proliferan las carreras ciclistas y cada pueblo tiene un héroe local que ha participado en su gran cita deportiva, la Ronde van Vlaanderen, el Tour de Flandes. Aquí nadie nace siendo un dios, sino que te hacen dios: los paisanos de algún pueblecito que te ven correr, la prensa que cubre, de manera escrupulosa, hasta la carrera más pequeña, y los aficionados que glorifican este deporte tan humilde y de clase trabajadora como en ningún otro país se hace.

Desde sus primeras carreras Frank Vandenbroucke estaba convencido de ser alguien especial. En su primer mundial, el mundial júnior de 1991, se mostró como el más atrevido, un líder que busca llamar la atención. Todo se convertía en una competición. Si no ganaba se reprendía a sí mismo, o si consideraba que no hablaba un buen inglés, a pesar de sus pocos años; era el más joven de una enorme delegación, tanto que incluso tuvo que pedir una autorización especial para que le dejaran viajar, pues todavía quedaban unos pocos meses para su decimoséptimo cumpleaños. Ya era tan bueno, aun siendo tan joven, que cambiaron las reglas para que pudiera competir. En aquel viaje se acercó al corresponsal del Het Nieuwsblad y se presentó: «Me llamo Frank Vandenbroucke y en el futuro usted escribirá mucho sobre mí». Y estaba en lo cierto; en apenas unos pocos años alcanzó la estratosfera.

Muchos quedaban prendados de Vandenbroucke con solo mirarlo. Tenía el mismo pelo rubio y facilidad de palabra que su madre, dueña de un bar, y las cejas negras y la obsesión por el ciclismo de su padre; era guapo, con los pómulos afilados y una larga nariz de romano, aunque con un espíritu y aspecto eternamente juveniles, capaz de atraparte con solo esbozar una sonrisa de querubín, o enarcando una ceja.

Era un híbrido de lo más curioso, belga de nacimiento, pero muy poco belga en algunas de sus costumbres. Había nacido a apenas unos pasos de la frontera francesa, era bilingüe, hablaba francés y neerlandés, pero tenía cierto aire de italiano, país del que acabaría enamorado. Era elocuente, vanidoso, carismático, ladino y directo. Se le daba bien todo aquello a lo que se dedicaba; sobre todo el ciclismo. Tenía que ser el ciclismo, la obsesión familiar: sucedería a su tío Jean-Luc, quien también fuera un prodigio en los últimos años de la década de los setenta. El nuevo «VDB» había nacido para ello.

Ver a Frank sobre una bicicleta tenía algo de hipnótico: con esas piernas de bailarina de ballet y unos gemelos bronceados y pulidos por el sol y el tiempo, como un buen jamón ibérico, girando como las aspas de un molino bajo un vendaval, meciendo apenas la espalda, mientras su mente leía los mecanismos internos de la carrera como Neo podía leer Matrix, y con los ojos fijos en el asfalto que se abría ante él, mientras su boca dibujaba un círculo. Era capaz de lograr que un deporte de intenso sufrimiento y esfuerzo pareciera una actividad lánguida y fácil. Tenía los elogios garantizados.

No cabe objeción posible al hecho de que los periodistas lo llamaran el Chico de Oro, y que sus discípulos lo llamaran Dios. Demostró ser capaz de llevar a cabo actuaciones casi milagrosas sobre una bicicleta, en contradicción a su liviana complexión, siendo capaz de mantener a raya por sí solo a todo un pelotón, siempre dispuesto a fracasar con elegancia en persecución de grandes victorias.

Fue el ciclista profesional belga más joven en cincuenta años, y estaba llamado a ser el más grande del país. «Quiero ganarlo todo», decía este adolescente. Y parecía capaz de hacerlo; podía superar pronunciadas ascensiones alpinas, defenderse en las duras contrarrelojes y desafiar al resto en cualquiera de las clásicas de un día de este deporte. Quince años después de la retirada de Eddy Merckx, la prensa del país llegó a la conclusión de que habían encontrado a su sucesor sobre la bicicleta: a un superior en cuanto a carisma, una estrella del rock and roll sobre ruedas que hacía que los héroes de turno, como Miguel Indurain, el héroe belga Johan Museeuw o la estrella suiza Tony Rominger parecieran corredores aburridos.

No tenía miedo de decir lo que pensaba. Era el mejor, ¿por qué simular lo contrario? Pese a ello, todo signo de arrogancia quedaba compensado por una enorme humanidad. Era un chico que había crecido en un bar de provincias hablando con todo el mundo, entregándose por completo y buscando, a cambio, una adoración similar. Los aficionados le piden a los deportistas que se impliquen de manera emocional, y Frank era un torrente de sentimientos, sin dique que los detuviera. La gente se sentía atraída por él y deseaba que lo hiciera bien.

Y al igual que no dejaba indiferente a nadie, resultaba imposible prever qué Frank Vandenbroucke aparecería. Su talento acarreaba tal fragilidad —una rodilla que había sanado mal tras un accidente infantil, cierta propensión a la mediocridad cuando su cabeza no estaba centrada— que seguirlo resultaba cautivador.

Aquella bravuconería que mostraba Vandenbroucke no era más que una fachada; en el fondo era mucho más sensible de lo que dejaba entrever. Era un pistolero novato entrando en el salvaje oeste, convertido en profesional en la época más pútrida que vivió este deporte. El pelotón de los noventa formó una generación quemada y nuclear en la que muchos superhombres sobre la bicicleta quedaron reducidos a juguetes rotos, y muchos siguen sufriendo en silencio las secuelas físicas y mentales.

En el deporte profesional los verdaderos problemas dan comienzo cuando se termina la carrera, o cuando suena el pitido final. A los atletas se les ofrecen todos los medios y toda ayuda para que alcancen el éxito, pero apenas se los prepara o se los protege de las consecuencias de ese éxito: la atención, las dudas que le atenazan a uno mismo, el dinero, la fama, las sanguijuelas, la presión, los paparazzi, la prensa basura, las tentaciones y el inframundo que acompaña a todo esto. Ningún deportista debería ser convertido en una deidad. Cuando los dioses caen de los cielos la caída es demasiado grande.

Él mismo podía ser su peor enemigo, oscilando entre la victoria y la derrota, la esperanza y la desesperación, grandes equipos ciclistas y bandas de pacotilla. Las relaciones personales se desintegraron; se vio una y otra vez frente a las autoridades y en varias ocasiones coqueteó con la autodestrucción. Tras cada revés regresaba a la bicicleta en busca de liberación, igual que una polilla vuela hacia la luz. Como Vandenbroucke dijo en una ocasión, su vida era como un culebrón. Y toda Bélgica era la audiencia.

Dios ha muerto trata de contar toda la vida de Frank Vandenbroucke: el ser humano de innumerables caras, además del ciclista, el hijo, el padre y el adicto. También trata de arrojar luz sobre la belleza y la brutalidad del deporte al más alto nivel, además de buscar respuestas a su misteriosa muerte a través de su vida, tan extraordinaria y turbulenta. ¿Hasta qué punto estaba perdido, lo hicieron descarrilar sus propias decisiones, fue engañado por las malas influencias, fue víctima de los abusos de la justicia, de la endémica cultura del dopaje o de la prensa que tanto lo acosó? ¿Cuánto deben sus acciones a sus propias tendencias autodestructivas, al abuso de las drogas, al narcisismo, a la frivolidad, la indisciplina y a un deseo de triunfar que le hacía no detenerse ante nada?

La vida nunca es fácil, ni tiene por qué ser justa, tampoco; y entre el blanco y el negro siempre hay numerosos tonos de gris. Se puede cometer un pecado y que, pese a ello, sea la gente y el sistema quien peque contra ese pecador. Se puede generar una enorme expectativa de éxito y quedar en nada. Y también se puede ser objeto de adoración y, pese a ello, perseguir el amor hasta el día de la muerte.

Bélgica no es un país de héroes, sino de desvalidos. Nos mantenemos en silencio y seguimos adelante… Pero necesitamos héroes, ejemplos. Gente que no se venga abajo, gente que nos libere de nuestra mediocridad cotidiana. Gente capaz de volar, de hacer lo que el resto somos incapaces de hacer.

Matthias Declercq

Con ese talento puede decirse que Frank es el Cruyff del ciclismo. Puede ganarlo todo. Menos el Tour de Francia, seguramente.

Eddy Merckx

PLOEGSTEERT

Continúa adelante; y aunque la Fama rodee con su aureola tu nombre, recuerda de dónde viniste en aquellos días de la infancia.

Y cuando lleguen los días en que la vida torna oscuridad, recuerda las esperanzas y los miedos mezclados con las lágrimas del recuerdo.

Y culpa y elogia.

L’Envoi, Roland Leighton

El camino que se adentra y sale de Ploegsteert está hecho de betonweg. Esta asequible superficie cementada, común en la Bélgica rural, tiene, cada pocos metros, una junta que provoca un discordante dun-dun bajo los neumáticos. Te hace preguntarte una y otra vez si habrás pinchado, te lleva a dudar del motivo que te ha llevado hasta allí. Porque si estás en Ploegsteert no es por casualidad.

«No me gusta admitirlo, pero lo llamamos le trou du cul du monde, el culo del mundo. Si no tienes algo que hacer en Ploegsteert, no te detienes en Ploegsteert», dice la prima de Frank Vandenbroucke, Céline, con una risa. Algunos periodistas se han referido a él, rebasando el histrionismo, como el fin del mundo, un lugar en el que el viento se detiene y apenas crecen los árboles.

Tal vez fuera cierto en algún lúgubre día invernal muy concreto, porque sus afueras son una extensión de campos y granjas abiertos que recuerdan un cuadro de Brueghel. Cuando el viento sopla desde determinada dirección el olor a estiércol proveniente de las granjas de los alrededores —más concretamente de una ciudad cuyo nombre significa «mango de arado» en neerlandés—invade la calle principal. Ploegsteert es una avanzadilla, ocupa las partes más alejadas de la Región Valona, a un tiro de piedra tanto de Francia como de Flandes. Este pequeño pueblo de dos mil habitantes está entre la ciudad francesa de Lille al sur e Ypres, la gran ciudad belga más cercana, a quince kilómetros al norte.

Casas de tejados del color del óxido se acumulan alrededor de la N365 que corre de norte a sur, atravesando la ciudad, donde están todos los servicios. Hay un banco, un supermercado local, una tienda de bicicletas y una tienda de patatas fritas; en un radio de cuatrocientos metros alrededor de la iglesia se asientan cuatro establecimientos de bebidas. La cerveza es un gran negocio aquí: salpicando el tráfico rural se pueden vislumbrar camiones de la cervecera Vanuxeem pasando a intervalos regulares por Ploegsteert. Es el mayor foco de empleo local, seguido muy de cerca por la fábrica de ladrillos en la vecina Le Bizet. Rumbo sur, en dirección a Francia, varias tiendas venden tabaco, cerveza y chocolate más baratos que al otro lado de la frontera gracias a una menor carga impositiva.

Un par de kilómetros al noroeste, una cresta de colinas arboladas se eleva desde el valle del río Douve: el Monteberg, el Kemelberg, el Zwarteberg, parte de la cadena de los Monts des Flandres. Cientos de miles de hombres cayeron en esas colinas, luchando por lograr avances insignificantes. Ploegsteert se encontraba en el frente occidental, e incluso un siglo después la primera Guerra Mundial ha dejado una marca indeleble en el paisaje y la psique regional. Cementerios y monumentos aparecen con regularidad, mientras que el primer viernes de cada mes se puede escuchar The Last Post1en el monumento de arenisca que hay en Ploegsteert. Frente a la iglesia neogótica de la ciudad se erige la estatua de un soldado, tributo a los héroes caídos, que los elementos se han ocupado de cubrir con una pátina turquesa. Su brazo izquierdo aferra un arma, con el derecho señala a un drama invisible, su boca está a punto de lanzar un grito.

Durante la mayor parte de la guerra, menos los primeros meses, los aliados mantuvieron el control de este pueblo, cambiando su nombre por Plug Street. El denso bosque al este, donde se desarrollaron la mayor parte de los combates, se transformó en una ciénaga repleta de barro, balas perdidas y cadáveres en descomposición, con la banda sorona de los obuses surcando los cielos. (Pese a todo, seguía siendo un puesto mucho más agradable que el de Ypres Salient a quince kilómetros de distancia, mucho más disputado y con una tasa de mortalidad mucho más elevada). El futuro primer ministro británico Anthony Eden y el poeta Roland Leighton sirvieron en este lugar; Adolf Hitler y Winston Churchill también estuvieron destinados en diferentes lados de Ploegsteert, en momentos diferentes. El propio pueblo quedó casi destruido por la artillería alemana; Churchill se encontró una mañana su oficina reducida a escombros.

Hace mucho que los cantos de los pájaros y el rodar de los tractores reemplazaron las alambradas y las trincheras. La única batalla que sigue teniendo algo de peso en el Ploegsteert de la actualidad es la batalla idiomática que divide y define la Bélgica moderna. Las señales azules que aparecen en la rotonda frente a la iglesia son buena muestra de ello. No suele ser habitual que las señales aparezcan en las dos lenguas oficiales de Bélgica, francés y neerlandés, señalando a Le Bizet y la ciudad francesa de Armentières al sur, señalando a Messines-Mesen, Ypres-Ieper y Nieuwkerke-Neuve-Église al norte. El distrito natal de Vandenbroucke, Comines-Warneton, del que Ploegsteert forma uno de sus cinco municipios, es un distrito particularmente excéntrico en un país de lo más peculiar; es la vigesimoséptima y más occidental «comuna con facilidades lingüísticas» que ofrece la información en ambos idiomas. En 1963, cuando se fijaron la fronteras lingüísticas modernas de Bélgica, esta pequeña cuña achaparrada de 16 por 61 kilómetros cuadrados, pasó oficialmente de formar parte de Flandes a pertenecer a Hainaut, convirtiéndose en parte de la Región Valona, a pesar de no tener contacto geográfico con el resto de esa zona. Es un enclave en el que viven 18 000 personas y limita con Flandes Occidental al norte y al oeste, besándose con la frontera francesa al sur. Confuso; pero así es Bélgica, artificial, plural, tan encantadora como mutable, igual que Frank Vandenbroucke. Si alguien intentara inventar una zona así, no lo lograría. Los habitantes fronterizos que se filtran cada día por las fronteras nacionales y lingüísticas no muestran sorpresa alguna ante este tipo de cosas. No puede decirse lo mismo de los confiados extranjeros que pueden llegar a perderse con gran facilidad cuando, buscando Lille, solo encuentran indicaciones que los llevan a Rijsel, su nombre en neerlandés.

La frontera lingüística es uno de los mayores puntos diferenciadores de Bélgica. El neerlandés es mayoritario, hablado por un 57 por ciento de la población, y ocupando la mitad norte, que cuenta con una mayor densidad de población; el francés, por su parte, es la lengua franca en la región sur del país, la valona, mucho más grande. El tercer distrito administrativo es la región de Bruselas Capital, en la mitad, oficialmente bilingüe pese a que, en realidad, el 90 por ciento de la población hable francés. (Y para complicar las cosas un poco más, un tercer idioma, el alemán, es hablado por una minoría del 1 por ciento en la zona oriental más lejana).

En parte esto es consecuencia de que Bélgica acabara convertida en habitual campo de batalla, además de por su gran importancia como puerta de entrada de Europa, que hizo que pasara de mano en mano como un billete. Desde el sometimiento de las numerosas tribus belgae por parte de Julio César en el año 57 A.C., los estados feudales que acabarían conformando el país que todos conocemos hoy en día pertenecieron a los francos, a Borgoña, a Austria, a España y a Francia, siendo cohesionados en el nuevo reino de los Países Bajos durante el siglo XVIII. La independencia y el nacimiento de Bélgica como nación llegó en 1830, impulsada por los ciudadanos de Bruselas que asaltaron el cuartel de la guarnición local después de ver una ópera revolucionaria. El francés era el lenguaje de la Región Valona y de las clases altas, en el que se dictaba la ley y el que se usaba en el servicio civil y el cuerpo militar, a pesar de que la balanza demográfica inclinaba el país hacia Flandes. Sin embargo, Flandes fue aumentando en población e importancia económica hasta el punto de que se ha dado un cambio en el poder. Esto ha conducido a fricciones y ocasionales llamadas a la secesión.

Ambas regiones cuentan con banderas distintas, lenguas distintas, y periódicos, canales de televisión, culturas, celebridades y sentido del humor distintos; algunos de los habitantes del país sienten un orgullo identitario superior al describirse como flamencos o valones, no tanto cuando lo hacen como belgas; y, como no puede ser menos, se consideran superiores al otro grupo.

Los flamencos se consideran humildes y trabajadores, a grandes rasgos. Su deporte nacional es el ciclismo, mucho más popular que en la Región Valona, y cuentan con carreras como el Tour de Flandes, que comenzó su andadura hace alrededor de un siglo como vehículo para la emancipación y la exaltación nacional. Sus héroes —ya sean revolucionarios del siglo XIX o ciclistas— tienden a ser duros, flemáticos e impasibles; espejos en los que les gustaría verse reflejados. El estereotipo mayoritario sobre los valones es el del haragán de izquierdas que vive gracias a la prosperidad alcanzada con tanto esfuerzo por el país, beneficiándose de las limosnas que da el gobierno. Mientras tanto, sus vecinos del sur tienden a ver a sus contrapartes como ariscos, xenófobos y presuntuosos. (Un ejemplo de chiste valón: «¿Por qué tragan agua los flamencos cuando nadan? Porque incluso en la piscina necesitan abrir la bocaza»). Casi parecen dos hermanastros adolescentes que viven bajo el mismo techo: son muy diferentes y en ocasiones apenas consiguen tolerarse; pero en otros momentos son capaces de demostrar una unidad sorprendente y demuestran ser más parecidos de lo que estarán dispuestos a admitir.

Entre la prensa es costumbre exagerar ese grado de enemistad; una vieja generalización afirmaba que las únicas cosas que unen a los belgas son la familia real, la selección nacional de fútbol, Eddy Merckx y su recurrente desprecio por sus vecinos holandeses y franceses, mucho más ruidosos que ellos. Pero la sociedad actual es menos homogénea. «Eso es más cosa de los políticos que de la gente», me dijo un hotelero al hablar con él sobre sus supuestas diferencias. Se supone que Bélgica no debería funcionar, pero el caso es que, de alguna manera, ha conseguido salir adelante, por mucho que el gobierno quede reducido a una serie de transigencias, mayores y menores. Si, como les gusta tanto decir a los historiadores, la geografía es destino, el propio Frank Vandenbroucke estaba predestinado a vivir de forma tan multiestratificada como Ploegsteert, rompiendo límites y cambiando de lengua y tribus sin dificultad alguna.

Vandenbroucke llevaba el multiculturalismo en la sangre: Jean-Jacques, su padre, gozaba de doble nacionalidad cuando llegó al mundo en septiembre de 1947, siendo el primer hijo de Michel Vandenbroucke y la francesa Simone Haeze. Los gemelos Jean-Luc y Jean-Paul nacerían siete años más tarde. La familia Vandenbroucke vivía en la mugrienta ciudad industrial fronteriza de Mouscron, a 35 kilómetros de Ploegsteert. Michel vio llegar a los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y les contaría historias a sus hijos acerca de los rastros de vapor que dejaban a su paso los aviones aliados cuando pasaban sobre ellos, algunos de camino a Alemania y otros regresando con la parte de cola envuelta en llamas.

Michel trabajaba como manitas y vendía baños y cocinas. Apasionado del ciclismo, llevaba al joven Jean-Jacques a la pista de Gante, o también a la edición de 1957 de la París-Roubaix, donde presenció el triunfo de la estrella belga Fred De Bruyne. Pero esto pasaba cuando tenía el día bueno. Por lo general demostraba poco afecto por sus tres hijos. Michel era propenso a atravesar episodios de depresión e ira, producidos por pequeños incidentes en el trabajo o si alguna cosa no estaba en el lugar de la casa donde debía. Es probable que en la actualidad sus síntomas fueran diagnosticados como trastorno bipolar. «Cuando se enfurecía era incontrolable, se tiraba dos o tres días furioso. Después se calmaba», cuenta Jean-Luc. Otras veces se ponía violento. En una ocasión Simone tuvo que ser hospitalizada; en otras fue preciso llamar a la policía, además de alguna visita del cura del lugar para tratar de restablecer la paz. Los tres hermanos Vandenbroucke fueron testigos de las peleas de sus padres. «Aquello era muy duro, nos afectó. Mi madre nunca habló de divorcio porque siempre antepuso el bienestar de sus hijos», cuenta Jean-Luc.

La casa de sus tíos, Norbert Soens y Simone Adyns, a trescientos metros, se convertía en su refugio. Pasaban horas y horas allí a la salida del colegio, y varias veces al año se quedaban durante semanas, esperando a que el terrible estado de ánimo del padre volviera a la normalidad. Acabaron poniendo a sus tíos el mote cariñoso de «Poulet» (pollo) por su negocio de venta de carne de aves en la plaza de Mouscron. Estos tíos fueron, también, las pequeñas semillas que acabarían germinando en el gran árbol familiar ciclista que conforma la familia Vandenbroucke: Simone fue campeona nacional de Francia en 1926 («aunque era una carrera más informal que oficial», cuenta Jean-Luc), mientras que Norbert fue un ciclista amateur que competiría en el circuito franco-belga, un importante evento local.

Cuando Jean-Jacques comenzó a competir en bicicleta a mediados de los sesenta su volátil padre esperaba que ganase desde su primera carrera. Hubo ocasiones en las que no le permitía entrenar durante la semana si no lo había hecho bien en la última carrera, y le prohibió poner un pie en la tienda de bicicletas local. Esto obligó al joven Jean-Jacques a aprender a arreglarse las averías por su cuenta. Ganaba carreras con cierta regularidad, pero tanta presión y manipulación mental no debieron resultar de mucha ayuda. Según creció, la hostilidad entre padre y primogénito aumentó.

En 1967, encuartelado en el barrio de Ossendorf, en Colonia, durante el servicio militar, Jean-Jacques se enamoraría de Chantal Vanruymbeke, la rubia hija de un miembro del ejército que también era delegado de la Federación Belga de Ciclismo. Este delegado intentó que se permitiera a los soldados belgas acuartelados en Alemania tomar parte en carreras ciclistas, lo que para el joven Jean-Jacques debió de ser música para los oídos.

Pero su regreso fue una vuelta a los infiernos. Los choques con su padre continuaron hasta que Jean-Jacques se mudó a casa de los tíos pollos un año más tarde. Mientras tanto, sus hermanos Jean-Luc y Jean-Paul se tuvieron que hacer cargo de los trabajos cotidianos domésticos y las tareas más pequeñas del negocio familiar. «Le decía a mi padre que si hacía todas las entregas tal vez le dejaría darse una vuelta en la bicicleta. Mi padre siempre cumplía, pero entonces mi abuelo le decía: “no, no puedes salir a montar en tu bicicleta”. Desde luego, debía de ser un gilipollas», dice la hija de Jean-Luc, Céline, sobre su abuelo.

Al final de junio de 1969 los hermanos Vandenbroucke pedalearon hasta la cercana ciudad francesa de Roubaix para presenciar la primera etapa del Tour de Francia. A su regreso recibieron una urgente llamada telefónica comunicándoles que su madre estaba muy enferma. Aquella misma tarde Simone moriría por culpa de una trombosis; apenas tenía cuarenta y tres años.

El ciclismo se convirtió en una válvula de escape para aquel dolor, así como para el mal humor de su padre. Rápido en las llegadas a meta, Jean-Jacques vencería a gente de la talla de Jempi Monseré y Roger de Vlaeminck, quienes más tarde serían campeones en el ciclismo. Hábil en las kermeses que tanto proliferan en los centros de las ciudades belgas, tras conseguir veinte victorias Jean-Jacques firmó un contrato para ser profesional con el pequeño equipo Hertekamp-Magniflex-Novy durante la temporada de 1971. Esperaba que esta fuera la piedra sobre la que erigir una carrera de leyenda en aquel deporte que tanto le obsesionaba.

Puede que también tuviera en mente reconciliarse con su padre, pero jamás tendría la oportunidad. Tras entrar y salir del hospital con cierta asiduidad por problemas cardiacos, Michel Vandenbroucke moriría de un ataque al corazón en enero de 1971. Se había marchado, pero su mala influencia continuaría presente. Tanto Jean-Jacques como Frank sufrirían diversos episodios de depresión a lo largo de sus vidas. «Nuestro sufrimiento es congénito», dijo Jean-Jacques en una de las pocas entrevistas que ha dado, décadas más tarde.

De un plumazo los hermanos quedaron huérfanos y el sueño ciclista de Jean-Jacques se esfumó. Con veintitrés años se convertiría en el tutor legal de sus hermanos y se hizo cargo del negocio familiar. No se puede decir que desatascar fregaderos, inodoros y baños fuera su mayor pasión, y en cuanto logró vender todo, cerrar el negocio de su padre le supuso un gran alivio. Mientras tanto le dio su bicicleta a Jean-Luc, puesto que ya se había percatado del talento que atesoraba desde sus primeros entrenamientos.

Y Jean-Luc confirmó esa sospecha. Con una altura de metro ochenta a los dieciséis años era el más alto del pelotón. Sus extremidades, largas y finas, sus pómulos cincelados, su alta frente y mirada penetrante recuerdan a su sobrino. Era un fenómeno, logrando la victoria en casi 200 carreras de aficionados, de todas las formas posibles. «Cada vez que ganaba una carrera iba a la tumba de mis padres a ponerles las flores», cuenta Jean-Luc. «Y cada año ganaba unas cuarenta. Aquella atmósfera de alegría que se creó nos ayudó a soportar las penas. Nos permitía superar el dolor». El ciclismo siguió siendo siempre el vínculo que unía a los hermanos, procurándoles en todo momento algo de lo que enorgullecerse, además de un sentido de pertenencia y una válvula por la que dar salida a sus sentimientos. Incluso en la actualidad se siguen telefoneando para hacer un análisis postmorten de la última carrera que hayan visto en la televisión, o para contarse las últimas novedades familiares.

En 1975, con veinte años, Jean-Luc se convirtió en profesional con el gran equipo francés Peugeot. En menos de un año se vería esprintando por la victoria en la Milán-San Remo contra su ídolo de la infancia, Eddy Merckx, y señalado como posible sucesor de este mito. A pesar de que su carrera no seguiría ese rumbo, no dejó por ello de disfrutar de una trayectoria larga y exitosa, mostrándose sobre todo muy fuerte en la contrarreloj y en carreras de un solo día. Ganó cerca de setenta carreras, incluidas etapas en la París-Niza, de una semana de duración, y el prestigioso Gran Premio de las Naciones, carrera contrarreloj.

Mientras tanto Chantal y Jean-Jacques contraerían matrimonio en agosto de 1971, pasando a regentar la Hostellerie de la Place en Ploegsteert dos meses después, sucediendo a los padres de Chantal, Emile y Magdalena. Como Jean-Jacques seguía siendo el tutor legal de Jean-Luc, su pródigo hermano se vio obligado a mudarse con él. Se casó y se fue tan rápido como le resultó razonable, huyendo de las ruidosas fiestas del bar y los llantos de Sandra, la primera hija de Chantal y Jean-Jacques, nacida en 1972.

Rubia, de ojos azules y dicharachera, Chantal era más sociable, llevando el negocio y charlando con los clientes. Jean-Jacques era más reservado; el periódico de la región, Nord Eclair, lo compararía en una ocasión con «un viejo oso, taciturno y solitario». Trabajó como fontanero y técnico de calderas, además de echar una mano en la Hostellerie. Su mayor placer era pasar tardes enteras encima del restaurante viendo vídeos de viejas carreras ciclistas, guardados con esmero junto a un enorme terrario con serpientes, su otro pasatiempo.

6 de noviembre de 1974. En la habitación 106 de la maternidad del hospital de Mouscron el segundo hijo de Chantal y Jean-Jacques llega a este mundo, y lo hace sufriendo desde el primer momento: el cordón umbilical le aprisionaba el cuello. La matrona se ocupó de este problema, pero unos minutos después la piel del niño comenzó a azularse, temiendo todo el mundo que tuviera hipoglucemia. Pero acabaría recuperándose entre los pitidos de las máquinas del hospital. Al nacer apenas era un pequeño y frágil canijo de 2,9 kilos de peso, un 20 por ciento por debajo de la media del peso de los bebés de la época. El mero hecho de que naciera fue un pequeño milagro: los médicos consideraban que Chantal no podría quedarse embarazada de nuevo.

Chantal deseaba llamarlo Franck; Jean-Jacques prefería algo más duro y enfático, sin la letra «c». Se salió con la suya, aunque por casualidad: de camino al registro del ayuntamiento de la ciudad en Mouscron, tras claudicar ante Chantal en aquello de la «c», olvidó, de manera muy conveniente, incluir esa letra en el nombre, con lo que el niño acabó llamándose Frank Vandenbroucke.

El niño tardaría poco en ganarse el afecto de los parroquianos de la Hostellerie, que veían cómo le cambiaban los pañales en las mesas del bar. Antes de su primer cumpleaños ya caminaba, y desde ese momento mostró tendencia a la aventura. Un cumplidor ploegsteerteño interceptó al miembro más joven de la familia tambaleándose a cuatrocientos metros de su casa, camino de Armentières, pasada la frontera francesa.

Y esta temprana escapada no sería la única. Ploegsteert fue el polo magnético de Frank, atrayéndolo incluso en los momentos de más éxito de su carrera. Sandra, su hermana mayor, siempre ha vivido aquí. Me reuní con ella una tarde de día laborable. Acababa de llegar a casa de su trabajo como profesora; es alta, con el pelo y los ojos oscuros, y vestía una blusa azul marino y un pañuelo rosa de lo más chic. Con sus cejas tan características en los Vandenbroucke, que forman dos arcos como los de un puente jorobado, me recordó a una versión unos años mayor del personaje que da nombre a la película Amélie. En su familia es una suerte de bicho raro: no es ciclista, odiaba ese deporte de niña y jamás quiso casarse con un ciclista, consciente del tiempo que consume. Pero tampoco puede decirse que su determinación diera frutos: su marido, Sébastien, era un futbolista que acabó entregado a la obsesión familiar cuando la crisis de los cuarenta lo acechaba, y su hijo, Franklin, se convirtió en ciclista profesional. Mientras hablamos, los maillots de Franklin se secan sobre los radiadores.

Siendo dos años mayor que Frank, Sandra se mostraría siempre muy protectora con él. Dado lo ocupados que estaban sus padres con el trabajo, en cuanto pudieron los enviaron a la escuela. «Yo creo que no llegaba a los dos años, y Frank tendría un año y medio», recuerda Sandra. «Así que en el patio yo actuaba de manera muy maternal: no se te ocurra tocar a mi hermanito. Jamás le dejaba solo».

Por entonces, a la salida del colegio los críos se juntaban en la plaza que hay frente a la Hostellerie, la Place de la Rabecque, y jugaban al fútbol. El enérgico Frank daba vueltas y vueltas por aquella plaza, subido a su bicicleta negra, rebajando de manera gradual milisegundos a su récord previo.

Frank ya demostraba talento para las imitaciones. En un viaje a Lourdes, durante unas vacaciones familiares de verano, el infante, todavía en el carrito, puso una sábana sobre sus piernas imitando a algunos de los peregrinos que visitaban la gruta, para luego elevarse como si hubiera sido curado de manera milagrosa. Esta vena cómica haría que, en el futuro, sus compañeros se partieran de risa. Pero sus problemas de salud al nacer no fueron ninguna broma, y en varias ocasiones tuvo que recibir la visita de enfermeras para que le tratasen sus problemas respiratorios.

Todos estos problemas palidecen, no obstante, en comparación con lo que ocurrió el 17 de agosto de 1979. Unos meses antes de su quinto cumpleaños Frank —o Frans, como escribiría por error el periódico local en el párrafo que dedicó al asunto un día después— salió a montar sobre su amada bicicleta junto a su padre, quien había quedado con su amigo Gilbert Barroo a las cuatro. En Ploegsteert se celebraba un rally y la Hostellerie colaboraba con varios puestos de bebida.

Barroo vivía en la Rue Saint Marie, una carretera de un único sentido que sale de la N365 y se dirige al sur a través de Ploegsteert rumbo a Francia, secuestrando a los conductores, guiándolos rumbo a esos campos que parecen mosaicos de cultivos, hierba y vacas tumbadas. Está a apenas 1500 metros de la Hostellerie; si no fuera por las curvas se podría ver la iglesia del pueblo más allá de los cultivos. Mientras su padre pasaba a ver a Barroo, el pequeño Frank siguió pedaleando.

Un coche de rally que hacía alguna suerte de calentamiento para la competición avanzaba a toda velocidad por el estrecho carril, mientras el hombre al volante parecía pensar que la sesión de entrenamiento previa todavía estaba celebrándose. Aquel día de verano los cultivos estaban ya altos, lo que disminuía el campo de visión del conductor que no vio que el niño se acercaba en dirección contraria hasta que ya fue demasiado tarde para esquivarlo. Golpeado por el guardabarros del coche, el pequeño Frank salió catapultado por los aires. El conductor, Mario Reybrouck, corrió a la casa más cercana; pero esta no tenía teléfono. Se quedó con Frank mientras que su copiloto, Freddy Vangenot corría en busca de un teléfono, directo, no podía ser a otro lado, a la Hostellerie de la Place. Jadeando, explicó lo sucedido.

«¿Qué llevaba puesto ese niño?», preguntó Chantal. «Un maillot arcoíris», fue la respuesta.

La peor pesadilla de Chantal se hizo realidad.

Frank fue llevado en ambulancia hasta el hospital Notre Dame d’Ypres. El mito cuenta que Frank contuvo las lágrimas hasta que el doctor se dispuso a cortar con sus tijeras su maillot ciclista; Chantal les convencería de que se lo quitaran con delicadeza. El diagnóstico fue traumatismo craneal y fractura en el fémur izquierdo. Eso significaba que tendría que pasar seis semanas en el hospital. El traumatólogo titular, Etienne Roussel, se encontraba de vacaciones y no regresaría en quince días, y su sustituto, especialista en temas apendiculares, diseñó un aparato con pesos y poleas que mantenía ambas piernas elevadas de manera vertical. Inmóvil, Frank tuvo que soportar durante un corto espacio de tiempo la indignidad de usar pañales, hasta que su madre puso unos velcros a sus pantalones para poder abrirlos y cerrarlos.

Al regresar, Roussel decidió que el método de cura que se había empleado era una desfachatez: había que romper por completo el hueso y volver a ponerlo en su lugar con unos tornillos de metal o una lámina. Pero el daño ya estaba hecho: la pierna izquierda de Frank Vandenbroucke sería bastante menos fuerte, 1,7 centímetros más corta y dos y medio más delgada que la derecha. Las consecuencias de este accidente le perseguirían durante toda su carrera ciclista, lo que todavía redunda en que sea más impresionante que lograse todos los éxitos que tuvo y pedaleara con esa plasticidad.

Frank tuvo que volver a aprender a caminar. Varios meses más tarde su padre le regaló una bicicleta azul hecha a medida, una versión en miniatura de la Motobecane verde oscuro que su tío Jean-Luc utilizaba en el equipo profesional La Redoute, por entonces. No pasó mucho tiempo antes de que volviera a dar vueltas a su circuito frente a la Hostellerie de la Place.

El bar en el que la familia trabajaba y vivía estaba en pleno centro de Ploegsteert, a veinte pasos de la iglesia y justo detrás de las dos rotondas en las que convergen las dos carreteras principales que pasan por el pueblo. Por entonces la Hostellerie estaba pintada de blanco, con su elegante cafetería y enladrillado destacando frente a la oscura piedra del chapitel, el lugar más alto en kilómetros a la redonda.

Los Vandenbroucke ya no son los propietarios y el lugar ha cambiado de nombre, a Café de la Grand Place; pero poco más ha cambiado. Tras la barra de madera, en la pared, se apilan las botellas usadas mientras que los grifos muestran los nombres de Stella Artois, Carolus y la epónima Queue de Charrue (el nombre francés del pueblo). Frente a la barra, en el salón principal del restaurante, hay una docena de mesas adornadas con manteles escaqueados rojos y blancos. A través de una puerta, tras la barra, está la gran sala de funciones, popular para fiestas locales y eventos. También hay varios dibujos de lo más kitsch y sucintas frases bienintencionadas por todo el lugar. Una me llama la atención: Mieux vaut les actes que les paroles (los hechos hablan más que las palabras).

Al crecer allí en los ochenta, en un ambiente cargado de humo de cigarrillo y las chanzas de los parroquianos habituales, Frank y Sandra conocían y se mezclaban con todo el mundo. Comían en la zona de restaurante, junto al resto de comensales; Marie-Paule Fauquenoit, quien fue camarera allí durante años, incluso llegó a hacer de niñera de la pareja. «No teníamos una vida familiar. Al entrar te metías directa al café, no había manera de esconderse», dice Sandra. «Cuando desayunábamos había por lo menos diez personas en la mesa: nosotros desayunando antes de ir al colegio, la persona que trabajaba en la oficina de correos bebiéndose un café a las siete de la mañana, el hombre de la compañía de seguros… El Café de la Place estaba justo al lado de la oficina del ayuntamiento, así que todo el mundo entraba, aunque la persiana estuviera todavía a medio echar y la cafetería no hubiera abierto, en realidad».

Subiendo las escaleras enmoquetadas en gris las habitaciones individuales de los niños se convertían en el único sitio en el que contaban con algo de intimidad. El más mínimo movimiento sobre el quejumbroso suelo de madera de la vieja casa se podía escuchar con toda claridad abajo. Pero ser unos chicos de bar tenía sus ventajas, también. Sandra y Frank tenían la llave de la caja donde la máquina de pinball recogía las monedas, así que podían abrirla y volver a utilizar una y otra vez la misma moneda de franco belga para echar una partida tras otra.

Ambos hermanos compartieron una buena aventura. Cuando Frank tenía nueve años se unieron al circo. Después de que Chantal entablara conversación con una troupe ambulante alemana las familias trabaron amistad y los niños se fueron con la troupe durante cuatros días para las funciones en Flandes, ayudándolos a preparar sus números, levantar las tiendas y alimentar a las serpientes.

Y también compartieron su primer cigarrillo a escondidas en la iglesia cercana. Al mencionar esta historia Sandra se ríe y revela otro detalle curioso. «En mi habitación yo tenía una cama doble, y Frank también tenía su propia habitación. Pero a él no le gustaba dormir solo, así que siempre dormía conmigo. Desde que éramos pequeños siempre fue así. Se convirtió en costumbre». Cuenta que todo siguió igual hasta que ella conoció a su futuro marido, Sébastien, a los dieciséis años, cuando Frank todavía tenía trece. Estaban tan unidos que Frank fue el primero en saber que su hermana se había enamorado.

Pero, como no puede ser de otra manera, también discutían a menudo, igual que la gran mayoría de hermanos. Durante un viaje de vuelta a casa desde Mouscron, particularmente revuelto, los dos pequeños camorristas lograron enojar a Jean-Jacques de tal manera que este detuvo el coche y los sacó del mismo cuando todavía quedaban cinco kilómetros hasta su casa, por lo que tuvieron que seguir a pie el resto del camino. Al obligarle una preocupada Chantal a dar media vuelta y salir en busca de sus hijos cuando Jean-Jacques le contó lo sucedido, este se los cruzó caminando por el arcén de la carretera comarcal, con Sandra subida sobre la espalda de Frank. La pareja se negó a subir de nuevo al coche y completaron la distancia que quedaba a pie. Esta historia deja ya entrever otro de los rasgos clave de Frank, su testarudez.

Durante las vacaciones de verano los niños solían llevar la voz cantante en la Hostellerie. Céline, la hija de Jean-Luc, que era seis años más joven que Frank, iba con asiduidad desde Mouscron para quedarse con ellos. «Para mí, ir allí siempre fue como irme de fiesta. Era como si no tuviera que obedecer ninguna norma», dice. «Podía ir donde quisiera, comer lo que quisiera… Chantal tenía un restaurante, así que si yo quería comer patatas fritas todo el día, ¡no me decía nada! Cada fin de semana que iba por allí había una boda, y yo bailaba con los novios».

El espacioso salón de banquetes era su zona de juegos. Allí se podía jugar al Monopoly, al fútbol o al escondite en la oscuridad. A veces Frank se subía sobre su bicicleta y pedaleaba entre las mesas, o ponían jabón sobre los pasamanos y se deslizaban. «Frank era muy carismático, siempre tenía un montón de amigos a su alrededor», dice Céline. «[Mi prima] Ophélie y yo éramos las que hacíamos cosas con él. A veces nos llevaba a dar paseos por el bosque; ¡la cantidad de kilómetros que hacíamos sin un calzado adecuado! Regresábamos hechos polvo y con frío. No le tenía miedo a nada. A nada ni a nadie. Si decías que no le acompañabas le daba igual… Hacía lo que quería».

Durante su infancia Frank practicaría un montón de deportes, mostraba aptitudes y, de repente, dejaba de practicarlos sin previo aviso. Judo, gimnasia, baloncesto y fútbol mordieron el polvo hasta que encontró un deporte con el que comprometerse: atletismo. El 19 de marzo de 1983 su cara de niño apareció en los ajados archivos en blanco y negro del Nord Eclair, en un suelto sobre un encuentro atlético anual que el periódico patrocinaba, celebrado en el Parc Communal de Mouscron. En una foto del podio de la categoría «Niños de 1974», Frank mira a la cámara, con cara de estar a punto de romper a llorar tras terminar segundo, vencido por Karl Delbarge, que era varios centímetros más alto que él y se alzaba a su lado. Con siete años se había apuntado al EAH (Entente Athlétique du Hainaut), en la vecina Le Bizet. Su viejo entrenador, Jacques Schouteten, un septuagenario calvo y con gafas que viste una camiseta de Nike, sigue todavía vivo y al pie del cañón en el club. «Siempre quería ganar y no hablaba demasiado», recuerda Schouteten. «Pero no porque fuera tímido, para nada. Siempre quería ir con los mayores. Entrenábamos dos veces a la semana, miércoles y viernes por las tardes. Pero sabíamos que él entrenaba más, en ocasiones corría tres o cuatro veces a la semana».

El jovencito era tan competitivo que hacía lo que podía para asegurarse de terminar en primera posición. Schouteten recuerda una concentración de entrenamiento en diciembre en la que el joven Frank se adueñó de todas las pelotas de ping pong. «Así se aseguraba de poder jugar. Eso habla un poco de su mentalidad: era un ganador».

Sandra también corría en el club. Jean-Jacques solía seguir las salidas de entrenamiento de sus hijos desde su coche, con un cronómetro. Su límite para una vuelta media de ocho kilómetros estaba en treinta y seis minutos. «Papá nunca se ponía violento, pero sí que era estricto», dice Sandra. «Cuando Cameron, la hija de Frank, comenzó a competir en bicicleta, si le decía que tenía que hacer cien kilómetros y regresaba después de noventa y ocho, le obligaba a completar los dos que le quedaban. Si quieres lograrlo, has de seguir el plan de entrenamiento. Con papá las cosas funcionan así».

Y el duro trabajo dio sus frutos. En marzo de 1986 Frank consiguió la victoria en la carrera de su categoría de los nacionales de cross en Waregem, cayendo en brazos de su madre tras cruzar la meta. Pero se llevó un chasco cuando recibió la chaqueta de atletismo de Asics que se entregaba como premio, puesto que se la arrebataron justo después de la foto para entregársela a otro niño y que este posase para la siguiente fotografía en el podio. Era un deporte pobre: se mira, pero no se toca.

El héroe deportivo de la ciudad por entonces era el veintiocho veces campeón nacional de marcha atlética Godfried Dejonckheere, que trabajaba en la fábrica de ladrillos de Le Bizet. En YouTube se puede ver su sesión de entrenamiento de despedida antes de partir a los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, en la que un Frank de trece años forma parte de los cerca de cien acompañantes que se le han unido para entrenar alrededor de la ciudad. Antes del comienzo, el heterogéneo batiburrillo de marchadores, corredores y ciclistas posa bajo una señal que hay en el pueblo, en la que puede leerse: «Ploegsteert: Terre de Champions», un guiño a la gran reputación deportiva que tiene Ploegsteert en la región.

Dejonckheere, un doble de la estrella del ciclismo belga Greg Van Avermaet, lidera el grupo con sus andares rígidos. Con una camiseta del EAH, pantalones cortos, zapatillas de atletismo y calcetines altos, un Vandenbroucke de rubio tupé corre por la izquierda del grupo. Ya comienzan a verse los primeros atisbos de ese magnífico físico que acabaría siendo tan familiar: largos brazos y piernas delgadas que parecen formar dos tercios de su cuerpo. Frank mira a la lente durante un instante y se lanza hacia adelante para salir todavía más grande en la foto. Apenas quedaban ocho años para su propio debut olímpico, aunque no sería vestido de atleta. «Su nombre era Vandenbroucke», dice Schouteten. «Nadie nos lo dijo directamente, pero con catorce años supimos que sus días de atletismo estaban acabados. Se pasaría al ciclismo».

En palabras de Chantal, su madre, si no lo hacía no sería un Vandenbroucke. El ciclismo era parte intrínseca de su familia, y desde la Hostellerie partían, de manera regular, clubes profesionales en sus rutas de entrenamiento, puesto que Ploegsteert era un buen lugar para que su tío Jean-Luc, que venía de Mouscron, quedara con sus compañeros asentados en Lille. De vez en cuando la gran estrella de las clásicas Sean Kelly, o el cinco veces campeón del Tour de Francia Bernard Hinault, paraban allí a tomarse una bebida rápida. Por entonces el padre de Frank se había convertido en mecánico profesional a tiempo completo gracias a un golpe de fortuna. El equipo KAS, dirigido por el legendario ciclista belga Briek Schotte, se encontraba sin mecánico antes de una carrera, así que Jean-Jacques se ofreció y acompañaría al equipo de manera permanente. Jean-Luc estaba ya en sus últimos años de profesional y corría en ese equipo; cuando se retiró, a finales de 1988, y se convirtió en director de equipo del Lotto su hermano mayor lo acompañó.

Frank solía frecuentar los hoteles de los equipos acompañando a su padre, admirando las prístinas bicicletas; acudía también junto a él a ver gran parte de las prestigiosas carreras de un día que se corrían en primavera, yendo de una carretera secundaria a otra para presenciar el paso de la Ronde van Vlaanderen sobre sus adoquinados bergs, o la más cercana París-Roubaix al otro lado de la frontera. En casa, al otro lado del pasillo, la enorme colección de cintas de VHS fomentó la pasión y el conocimiento enciclopédico de Frank por este deporte. Pósteres de Tony Rominger, Miguel Indurain y Gianni Bugno colgaban en su modesta habitación, junto a una frase del tres veces campeón del Tour de Francia Louison Bobet: cree en ti. «Por entonces, cuando me imaginaba como ciclista, me veía como un clasicómano», le contaba al periódico L’Equipe en 1999. «Y desde el principio me dije a mí mismo que no servía de nada esconderme tras las ruedas de los demás».

Tuvo la oportunidad de poner esa filosofía en práctica durante el verano de 1989, después de que una nueva norma fuera introducida para permitir a los niños de catorce años competir en carreras durante las vacaciones de verano como aspirantes. Vandenbroucke consiguió su licencia temporal de la Royale Ligue Vélocipédique Belge (RLVB); sus tratos con el cuerpo organizativo del deporte, conocido en neerlandés como KBWB (Koninklijke Belgische Wielrijdersbond) no siempre serían tan buenos.

El suyo fue un debut frustrado: tras una hora rumbo este, camino de Deux-Acren, hubo una caída en el esprint por la victoria. Pero sería segundo en la siguiente carrera y a la tercera probó el cáliz de la victoria, en la ciudad de Herne. Tras atacar para dejar atrás a sus rivales Vandenbroucke pinchó y vio como lo adelantaba el resto del pelotón. Decidido, los persiguió hasta alcanzarlos y volver a dejarlos atrás con otra aceleración. Ese día también conoció a un incipiente ciclista de pelo negro llamado Steve De Wolf. Ambos se convertirían en grandes amigos.

A finales de agosto de 1989 Frank acompañó a su padre, quien trabajaba como mecánico de la federación belga, a la ciudad alpina de Chambéry, a los mundiales. Era su oportunidad de probarse contra los profesionales en las montañas. La ruta de entrenamiento de la selección belga pasaba por el cercano Mont Revard, una ascensión de 21 kilómetros. Mientras el líder del equipo Claude Criquielion y Dirk De Wolf aumentaban el ritmo, el inesperado adolescente de catorce años que cerraba el grupo aguantó el cambio de ritmo. El resto del equipo se quedó asombrado con su capacidad, pero estaban demasiado faltos de aliento como para decirlo. De vuelta al hotel Criquielion, el antiguo campeón del mundo, preguntó: «¿Quién era el crío ese que iba con nosotros? ¡No hemos sido capaces de dejarlo atrás!».

«Es mi hijo», respondió Jean-Jacques con no poco orgullo.

1N. del T.: toque de corneta que significa el final de las actividades del día; se toca en los funerales y conmemoraciones para indicar que los soldados recordados han cumplido con su obligación y pueden descansar

EL CHICO DE ORO

Olvidándose de la sopa que está almorzando y regresando con la mente al 15 de agosto de 1991, una chispa ilumina los ojos azules de Eddy Biele. Formaba parte de la organización de una carrera para chicos de quince y dieciséis años en su ciudad natal, Goetsenhoven. Otro pedrusco más en el cinturón de asteroides que formaban el circuito de carreras belga los fines de semana de ese verano. Solo que esta fue diferente.

«Vi nacer a una nueva estrella», dice. «Era el ciclista más hermoso que jamás había visto. Tenía las piernas largas, era como un animal acercándose. Todo en él era natural. Frank tenía estilo, un estilo magnífico. El circuito tenía una ascensión de uno o dos kilómetros, así que dentro de la propia carrera había otra competición para el mejor escalador. Antes de la salida Frank me dijo: “Voy a ganar, y mi amigo Steve será el que se lleve el premio de escalador. O puede que lo hagamos al revés”. Y eso fue lo que ocurrió, Steve ganó y él se llevó el bergklassement».

Banquero de éxito que transpira sabiduría financiera, Bielen sabía ver una buena oportunidad de inversión cuando se le ponía por delante. Bebiendo algo aquella tarde tras la carrera, le propuso a Frank cuidar de sus asuntos económicos cuando se convirtiera en ciclista profesional. Siete años después su participación resultaría crucial a la hora de conseguir el mayor contrato que Frank firmó en su vida.

Aquella fue una de las últimas carreras del prodigio en la categoría de cadetes; como cuenta la anécdota de Bielen, Frank mostraba ya tal aire de confianza en sí mismo, rayando en la insolencia, y contaba con un talento tan descomunal que cumplió con lo que había anunciado.

Sin embargo, no comenzó dominando. A lo largo de 1990 Vandenbroucke se las vería una y otra vez con chicos hasta dos años mayores que él, mucho más desarrollados física y tácticamente. Pocas veces se veía privado del podio, pero casi siempre que llegaba a meta acompañado de otro contrincante caía derrotado. «Tiene el esprint de una tortuga», sentenció con toda sinceridad su tío Jean-Luc aquel verano. Esta ausencia de explosividad final le condujo a reenfocar su fuerza y su timing, saltando a por la victoria mediante vistosos ataques en solitario. Mantener a raya a un pelotón repleto de adolescentes mientras pedaleaba al frente en solitario se convirtió en un rudimentario prototipo de lo que acabarían siendo varias de sus espectaculares victorias contra los mejores del mundo, durante su carrera profesional.

La idea de convertirse en un campeón del ciclismo ya estaba instalada en su cabeza desde varios años antes de que decidiera dedicarse por completo al deporte. Hay una historia en el folklore familiar que cuenta que, en una ocasión, sus profesoras del colegio fueron a la Hostellerie a preguntar por qué Frank, de diez años, no hacía sus deberes; su respuesta fue que cuando fuera mayor se convertiría en un campeón del ciclismo. Cuando le preguntaron qué haría si no lo conseguía respondió: «Da igual, ya trabajará mi mujer».

Cuanto más crecía su obsesión por el ciclismo menos le importaba su educación. Pasó al Instituto Saint-Joseph de Comines para estudiar electricidad, aunque más tarde dijo que solo fue por escoger algo. En realidad, su elección le daba otra oportunidad de montar en bicicleta: mantenía su velocidad media por encima de los 30 km/h sobre los 22 kilómetros que tenía el trayecto, que cubría en dos ocasiones cada día, regresando a casa a comer. Al final de las clases, tras comer algo rápido, salía de nuevo para seguir con otro entrenamiento vespertino.

Durante los fines de semana o las vacaciones escolares Frank solía dirigirse a casa de su amigo Steve De Wolf, en Roosdaal, a una hora en coche rumbo este, justo un poco más allá de los límites occidentales de Bruselas. Está en Pajottenland, parte de la Brabante flamenca, un paraíso ciclista conocido por sus ondulantes colinas verdes, su cerveza tipo Lambic y sus estrechas carreteras sin apenas tráfico.

Ambos eran espíritus gemelos que soñaban con lograr el éxito en los mayores eventos ciclistas. Frank se podía quedar durante una semana en casa de De Wolf, sorprendiéndolo algunas veces después de observar un mapa y sugiriendo algunas ascensiones que podían hacer juntos en sus entrenamientos. En otras ocasiones pedaleaban hasta pueblos en los que se iba a celebrar una carrera en los siguientes días y daban una vuelta para reconocer el circuito. Hombre prevenido vale por dos. Frank compartía con De Wolf los conocimientos que el obseso del ciclismo que era su padre le había transmitido, además de ayudarlo con el francés y preguntar a Steve por ciertas palabras en neerlandés.

Con doce años prefirió ir a un colegio que estaba a 10 kilómetros de la frontera lingüística, en Mesen, para así poder aprender neerlandés. Lejos de estar solo o sentirse abrumado por el desafío, Vandenbroucke diría después que aquel fue uno de los mejores años de su vida. Aprendió el idioma con gran rapidez, pensando que le beneficiaría comprender lo que decían tanto los rivales como sus compañeros de equipo, además de poder hacerse entender en todo el país. El distintivo acento de Frank sería otro de sus rasgos encantadores, mezclando el zumbido mucho más áspero del Flandes occidental con el melodioso francés que había aprendido de niño.

Alejados de la bicicleta pasaban el tiempo haciendo trastadas, como cualquier niño de esa edad. Algunas tardes Frank y Steve corrían hasta las puertas de la gente, tocaban al timbre y luego salían corriendo. Ponían petardos encendidos en los buzones frente a las casas y luego se daban el piro. Nunca los pillaron, recuerda De Wolf riendo, porque ambos eran muy rápidos. De Wolf sigue teniendo un aire jovial, sus ojos azules se iluminan cuando recuerda el pasado. Su aire juvenil hace que sus cuarenta y cinco años parezcan veinticinco, y rebosa de energía, como si fuera un cachorro; algo más que apropiado, dado que cuando visité su hogar se encontraba entrenando a su nuevo perro, Rebel, y le estaba costando. En otras ocasiones iban a la bolera. «Pero él tenía que ganar», dice De Wolf.

«En todo deporte en el que se metía tenía que ser el mejor, y siempre lo era; menos en una cosa. En Liedekerke, a un kilómetro de donde yo vivía, había una pista de patinaje sobre hielo. En una de las vacaciones escolares en las que se quedó en mi casa fuimos, un viernes por la noche, a hacer disco-patinaje. Tendríamos quince o dieciséis años. Recuerdo que aquello no se le daba muy bien. O por lo menos no se le daba tan bien como a mí, porque yo ya lo había hecho antes. Pero después tuvimos que ir al bar que había al lado a jugar al futbolín y a los dardos, porque Frank necesitaba vencer de nuevo».

El gran rival de Vandenbroucke en el ranquin de jóvenes era Sébastien Demarbaix, sobrino del que fuera campeón del mundo belga Claude Criquielion. Estaba en lo más alto de la clasificación local al terminar 1990, habiendo ganado veinte carreras por las ocho de Vandenbroucke en aquel primer año. Daba igual que su adversario fuera once meses mayor: tras perder en el Kattekoers, prestigiosa carrera de un día en la cercana Ypres, Vandenbroucke lloró de frustración. No le gustaba hacerle los coros a nadie.

Durante aquel invierno entrenó más duro, brillando en pista en Gante, decidido a sobrepasar a los demás. Cuando regresó en 1991 superaba a sus rivales con regularidad. Schoonarde, Dilbeek, Egem… por todas las anodinas carreras de pueblo del país Frank ganaba a placer, sacando en ocasiones minutos a su rival más cercano, todo un abismo teniendo en cuenta que esas carreras cubrían 60 kilómetros y los rivales sabían que era el hombre a batir.