Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Brunnen Verlag Gießen

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

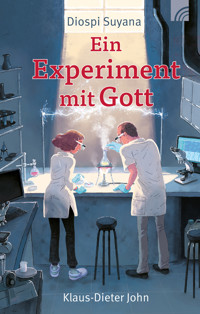

Gibt es Gott wirklich? Atheisten behaupten, der Glaube sei blind, subjektiv und nicht nachprüfbar. Dieser Behauptung stellen die Missionsärzte Klaus-Dieter und seine Frau Martina John die realen Erfahrungen rund um das Krankenhaus "Diospi Suyana" in Peru gegenüber. Millionen von Menschen auf fünf Kontinenten haben in den vergangenen 20 Jahren von Diospi Suyana gehört, gelesen oder gesehen. Wer sich mit der atemberaubenden Geschichte dieses humanitären Werks in Peru beschäftigt, beginnt zu ahnen, dass das Vertrauen in Gott auf einer soliden Grundlage steht. Und die gesammelten Indizien zeigen, dass der Glaube in wissenschaftlicher Hinsicht zwar nicht messbar ist, aber in der täglichen Praxis durchaus beeindruckende Ergebnisse zeigt. Davon ist Klaus-Dieter John überzeugt und erzählt in seinem vierten Buch von seinen unglaublichen Erfahrungen mit Gott rund um das Krankenhaus "Diospi Suyana", das der Arzt gemeinsam mit seiner Frau Dr. Martina John vor 20 Jahren für die Ärmsten der Armen in Peru gründete. In den letzten Jahren erlebte das "Diospi Suyana"-Team immer wieder – auf Gott ist Verlass: während der Corona-Pandemie, bei den politischen Unruhen im Land und beim größten Jugendfestival Perus, das die Mitarbeiter aus dem Nichts auf die Beine stellten. Unerwartete Krisen und Gegenwind von staatlicher Seite gab es genug, doch ein ums andere Mal wirkte Gott Wunder und machte Geschenke der besonderen Art – sei es mit einer ARTE-Reportage über "Diospi Suyana" oder mit dem allerneuesten MRT. Ob es Gott wirklich gibt? Wenn man die Geschichten über Diospi Suyana mit dem dazugehörigen Krankenhaus, der Schule, den Kinderclubs, dem Medienzentrum und den Festivals liest, kann man Klaus-Dieter John nur zustimmen: Der Glaube ist ein gelungenes Experiment und Gott real erfahrbar!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 385

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Klaus-Dieter John

Diospi SuyanaEin Experiment mit Gott

Ein wichtiger Hinweis in eigener Sache:

Der Autor hat alle Ereignisse, die in diesem Buch beschrieben sind, nach bestem Wissen und Gewissen wiedergegeben.

Die sorgfältigen Recherchen beziehen sich auch auf Zeit- und Ortsangaben. Einige wenige Namen wurden zum Schutz der beteiligten Personen bzw. des Autors abgekürzt bzw. verändert.

Von Klaus-Dieter John ebenfalls lieferbar:

Ich habe Gott gesehen. Diospi Suyana – Hospital der Hoffnung.

ISBN Buch: 978-3-7655-1757-0

ISBN Hörbuch: 978-3-7655-1757-0

ISBN eBook: 978-3-7655-7053-7

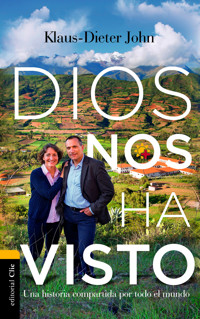

Gott hat uns gesehen. Diospi Suyana – eine Geschichte geht um die Welt

ISBN Buch: 978-3-7655-0930-8

ISBN eBook: 978-3-7655-7349-1

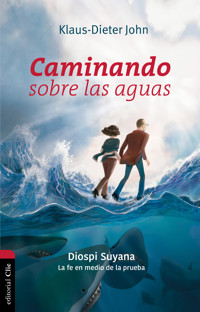

Auf dem Wasser laufen. Diospi Suyana – Der Glaube im Härtetest

ISBN Buch: 978-3-7655-0746-5

ISBN eBook: 978-3-7655-7575-4

© 2025 Brunnen Verlag GmbH, Gießen

Gottlieb-Daimler-Str. 22, 35398 Gießen

Die Nutzung von Bild-, Sprach- und Textdaten für sog. KI-Training und ähnliche Zwecke ist nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung erlaubt.

www.brunnen-verlag.de; [email protected]

Lektorat: Nadine Weihe, www.lektorat-weihe.de

Umschlagabbildung: Eunice Espinoza

Umschlaggestaltung: Jonathan Maul

Fotos innen: privat

Satz: Brunnen Verlag GmbH

ISBN Buch: 978-3-7655-3347-1

ISBN E-Book: 978-3-7655-7746-8

Dieses Buch widme ich denen, die sich in ihrem

Leben auf einen Versuch mit Gott einlassen.

Voller Neugier, Offenheit und Ehrlichkeit.

Inhalt

Vorwort

1 -

Dunkle Gestalten

2 -

Ein Aufzug nur für die Toten

3 -

Zehn Haltestellen für die Diospi-Suyana-Schule

4 -

Werden wir verrückt, verbittert oder beides?

5 -

29. Mai 2020 – Showdown um 19 Uhr

6 -

Im Parlament und im Palast – aber doch bitte nicht nackt

7 -

Unterwegs im Namen des Höchsten

8 -

Bahnbrechende Entscheidungen zwischen Schaukel und Sandkasten

9 -

Peru im Machtvakuum

10 -

Marco Bierke – ein Loser ohne Zukunft

11 -

Ein Covid-Patient in der Todesspirale

12 -

Macht Gott Geburtstags- und Weihnachtsgeschenke?

13 -

Ein Anruf – eine WhatsApp – eine Helikopterlandung

14 -

In der Hand der Kommunisten – besteht noch Hoffnung?

15 -

Louis Giusti: „Nein, nein, nein! – haben Sie mich verstanden?“

16 -

Ein Luxuswagen der Marke Chevrolet für Diospi Suyana

17 -

Ein Dumpingpreis nur für Diospi Suyana

18 -

Brasilien: Nullpunkt und Höhepunkt in Jaraguá do Sul

19 -

Eine ärgerliche Großspende und ihre unwahrscheinlichen Folgen

20 -

Unser 15. Jahresfest mit oder ohne Star?

21 -

Geheimcode: G – e – m – ü – s – e

22 -

Vor diesen beiden Schwaben ziehe ich den Hut

23 -

German Light Product – zwei einsame Männer vor einem Bildschirm

24 -

Beim europäischen Marktführer in Belgien

25 -

Karina Pereyra und ihre Berufung aus heiterem Himmel

26 -

Belagert, angefochten und bekämpft

27 -

Aller Wahrscheinlichkeit zum Trotz

28 -

Es schlägt die Stunde der Giganten

29 -

Keine neue Soundanlagen auf dem Weltmarkt

30 -

Schrecken in der Nacht

31 -

Das Timing liegt nicht in unserer Hand

32 -

Maximale Priorisierung und Freudentränen

33 -

120 Stunden im dunkelroten Bereich

34 -

Paula und die unerwartete Begegnung in Brackenheim

35 -

Ein Ex-Bürgermeister ist sofort zur Stelle

36 -

Wilhelm Tell lebt! Und seine Frau auch

37 -

Schlüsselfigur: Staatschefin

38 -

Wir kämpfen, aber Gott entscheidet, ob wir gewinnen

39 -

Sabine Teichert und der ehemals größte Bordellbesitzer Süddeutschlands

40 -

Zwei Engel in der Nacht

41 -

Auf ein Neues – Gozo en los Andes

42 -

Überschäumende Freude in den Bergen

43 -

„Mir läuft es kalt den Rücken hinunter!“

44 -

Von Spotify zum Kernspin

45 -

Eine Audienz als vorzeitiges Weihnachtsgeschenk

46 -

Wo steht Diospi Suyana Ende 2024?

47 -

Eine Prophetie hat sich erfüllt

48 -

Die von Bonins – promoviert und adelig

49 -

Die Analyse unseres Experiments

Dank

Ein Faktencheck

Vorwort

Vielleicht gehören Sie auch zu den Leuten, die schweißgebadet aufwachen, nachdem ein Albtraum sie gnadenlos in den Physik- oder Chemieunterricht zurückversetzt hat. Ich selbst finde mich mitunter nachts – über 40 Jahre nach meinem Abitur – im Klassenzimmer just vor einer Mathematikarbeit wieder, deren Termin mir entgangen ist und von deren Stoff ich absolut keine Ahnung habe. Andere wiederum haben so positive Erinnerungen an ihre ersten wissenschaftlichen Erfahrungen in der Schule, dass sie frühzeitig ihre Kinder mit einem Technik-Baukasten versorgen, damit ihr Nachwuchs Versuche jeder Art durchführen kann. Vorzugsweise mit Knall- und Blitzeffekten.

Egal, welche Traumata Sie und ich in bestimmten Fächern durchgemacht haben, wir sind uns wohl einig, dass wissenschaftliche Experimente wichtig sind. Ohne diese Testläufe gäbe es keine Fortschritte in vielen Bereichen, die enormen Einfluss auf unser Leben ausüben. So basieren medizinische Erkenntnisse meistens auf den Ergebnissen, die fleißige Wissenschaftler im Labor gewonnen haben.

Bei der Vorbereitung von Experimenten gibt es eine Reihe von Unbekannten. Natürlich, denn gerade denen wollen die Untersuchungen ja auf die Schliche kommen. Aber einige Faktoren kennen wir mit absoluter Sicherheit. Es handelt sich dabei um die Naturgesetze. Sie sind nicht launisch wie das Wetter, sondern völlig konstant. Der Siedepunkt des Wassers liegt immer bei 100 °C, zumindest auf der Höhe des Meeresspiegels. Die Schwerkraft ist seit Isaac Newton genau definiert. Und wir alle haben den Begriff der Thermodynamik schon einmal gehört, auch wenn wir aus dem Stegreif nicht wissen sollten, was er besagt.

Was den Glauben an Gott betrifft, meinen viele, er entziehe sich jeglicher Überprüfung. Er sei „blind“ und laufe auf einer rein subjektiven Ebene ab. Im Buch der Bücher trifft der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs allerdings einige Aussagen, die den Charakter von festen Zusagen haben. Der Theologe nennt diese Kernsätze „Verheißungen“ und Menschen zu allen Zeiten haben behauptet, sie seien verlässlich. Eine geradezu unerhört spannende Angelegenheit. Seit meiner Jugendzeit wollte ich alles daransetzen, um diesen Sachverhalt zu überprüfen.

In den Medien habe ich schon mehrmals Diospi Suyana als ein Experiment mit Gott bezeichnet. Selbst viele Atheisten geben mir Recht, dass die Entwicklung unseres humanitären Werks in Peru nach den Gesetzen der Wahrscheinlichkeit nicht verstanden werden kann. Der Leiter eines Fernsehteams sagte mir einmal: „Man kann die Geschichte von Diospi Suyana nicht erklären. Aber sie ist einfach gut!“

Wenn Sie dieses Buch lesen, betreten Sie das reale Labor des Lebens. Der Druck steigt durch unerwartete Krisen und Hiobsmeldungen. Die Schwierigkeiten rauben uns den Schlaf und feindliche Angriffe treiben die Temperatur unangenehm nach oben. Wenn wir das Ende der Fahnenstange erreichen, ist uns als den Protagonisten von Diospi Suyana die Panik ins Gesicht geschrieben. Ob die jahrtausendealten Versprechen Gottes auch dann gelten, wenn wir nicht mehr ein noch aus wissen? Diese Frage ist Gegenstand meiner Ausführungen. Machen Sie sich auf einiges gefasst. Das Experiment mit Gott ist nur eine Seite von Ihnen entfernt.

Ihr Klaus-Dieter John

1 - Dunkle Gestalten

Was ich soeben in einer weitergeleiteten E-Mail gelesen hatte, weckte in mir augenblicklich das Gefühl der Panik. Ich stand auf und lief unruhig im Zimmer auf und ab. Dann setzte ich mich erneut auf meinen Schreibtischstuhl und las die Nachricht zum zweiten Mal.

Szene 1: Eine Frau befindet sich in ihrem Auto an einer einsamen Tankstelle. Plötzlich tauchen maskierte Männer auf. Sie sind bewaffnet und gestikulieren. Sie nehmen ihr Fahrzeug gewaltsam an sich und machen sich wieder davon.

Szene 2: Das Opfer des Überfalls erreicht in der Nacht das Haus von Missionaren. Irgendwie gelangt die Frau in das Innere. Durch das Fenster sieht sie draußen unheimliche Gestalten mit verdeckten Gesichtern. Sie verschütten an den Außenwänden eine ätzende Flüssigkeit. Wollen die Banditen das Haus niederbrennen?

Szene 3: Nun rennt sie in der Dunkelheit zum Hospital Diospi Suyana. Es liegt auf seinem Plateau in einem strahlenden Licht. Eine freundliche Person öffnet ihr den Eingang zur Kirche. Drinnen sitzen Missionare, ins Gebet vertieft. Auf wundersame Weise kann sie durch die Mauern nach draußen schauen. Gespenstische Typen haben das Spital umstellt …

Wie ich der Computernachricht entnahm, hatte eine überzeugte Christin in der Nähe von Hamburg in der Nacht vom 22. auf den 23. März 2020 diesen oben beschriebenen Albtraum. Ich kannte die Dame überhaupt nicht, aber der Inhalt der drei Szenen sprach direkt in unsere Situation. Das Werk Diospi Suyana befand sich in großer Gefahr. An jenem Nachmittag war mir das schlagartig klar geworden.

Rückblende: Sonntag, der 22. März. Mit einer Vorwarnung von einer Stunde standen Baltazar Lantarón, seines Zeichens Gouverneur des Bundesstaates Apurímac, und vier Direktoren der Gesundheitsbehörde am Tor unseres Krankenhauses. Wie sie sagten, wollten sie unsere Installationen in Augenschein nehmen. Ich selbst verbrachte jene Woche zu Hause in Quarantäne, aber meine Frau Tina und unser Gefäßchirurg Dr. Thomas Tielmann führten die erlauchten Gäste durch unsere Einrichtung. Ich war zum Warten verdammt. Was hatten diese Politiker vor? Unser Krankenhaus war das einzige im Departamento mit Sauerstoffgeneratoren. Unsere zehn Intensivbetten, ausgestattet mit Beatmungsgeräten und sonstiger Hightech, mussten doch sicher bei unseren Besuchern große Begehrlichkeiten wecken.

„Wir könnten doch die Covid-Patienten aus Apurímac zu Ihnen schicken“, meinten die Herren fast schon lapidar, „und Sie übernehmen die Versorgung. Die Details der Zusammenarbeit können wir in einem Abkommen regeln!“ Als meine Frau mir am Abend Bericht erstattete, ahnten wir beide, dass die Zukunft unseres Krankenhauses auf dem Spiel stand. Wer würde die horrenden Kosten der Behandlung tragen? Und würden wir überhaupt den Kampf gegen die Pandemie überleben? Noch war keine Impfung in Sicht. In den Youtube-Beiträgen aus Italien und Spanien sah man weinende Ärzte, die von erstickenden Patienten berichteten. Und die Statistiken von an Covid verstorbenen Medizinern und Krankenschwestern wurden ständig nach oben korrigiert.

Es kam Dienstag, der 24. März. Einer der beiden Kongressabgeordneten aus Apurímac, Dr. Omar Merino, brachte im Kongress in Lima einen Gesetzentwurf ein, der sofort vom Plenum angenommen wurde. Der Inhalt besagte, dass während des medizinischen Ausnahmezustandes der Staat die Möglichkeit habe, private Krankenhäuser zu kontrollieren. Das, was sich so harmlos anhörte, war der erste Schritt zu einer Verstaatlichung. Dr. Merino war Traumatologe aus Abancay, der Hauptstadt unseres Bundesstaates. Sicherlich sah er in Diospi Suyana eine unliebsame Konkurrenz. Die Gesundheitskrise könnte es ihm nun ermöglichen, uns in große Bedrängnis zu bringen.

Täglich besprach ich die Sachlage mit den Anwälten der Kanzlei Olaechea in Lima. Sie teilten meine Einschätzung voll und ganz. Wir müssten hellwach sein, meinten sie besorgt, und unsere Maßnahmen der Verteidigung sorgfältig planen. Gerne würden sie uns dabei zur Seite stehen.

Donnerstag, der 26. März. Ich erhielt Kenntnis eines Albtraumes, der einer Deutschen in den Sechzigern mitten in der Nacht die Schweißperlen auf die Stirn getrieben hatte. Eine Frau, die unser Spital noch nie aus der Nähe gesehen hatte und, wie ich telefonisch von ihr hörte, in keiner Weise zu Träumen dieser Art neigte. Was hatte das alles zu bedeuten? Nichts Gutes. Das war sicher.

2 - Ein Aufzug nur für die Toten

Es gab keine Blaupause, die als Orientierung hätte dienen können. Die spanische Grippe von 1918 bis 1920 lag 100 Jahre zurück. Damals hatte sie bis zu 50 Millionen Menschenleben gefordert. Bei geschätzten 500 Millionen Erkrankten entsprach das einer Letalität von fast 10 Prozent. Würden die Zahlen für die Covid-Pandemie ähnlich hoch ausfallen? Ein Forschungsteam der Johns-Hopkins-Universität publizierte täglich im Internet auf einer virtuellen Weltkarte die Daten der Infizierten und Verstorbenen. Fein nach Ländern unterteilt konnte sich jeder Interessierte über die Ausbreitung der Pandemie ein eigenes Bild machen. Die Videos aus Bergamo vom 18. März sorgten immer noch für Albträume. In der Dunkelheit der Nacht hatten Armeelastwagen in einer langen Kolonne Särge mit Corona-Toten aus überfüllten Leichenhallen zum Stadtfriedhof überführt. Die meisten Zuschauer vor den Bildschirmen fühlten eiskalte Schauer über ihren Rücken laufen. Könnten oder würden sich diese schrecklichen Szenen aus Norditalien auch andernorts wiederholen? Jedes Land entwarf seine eigenen Strategien, die wöchentlich an die neuesten Erkenntnisse angepasst wurden.

Obwohl niemand genau wusste, wie sich die Dinge entwickeln würden, bereiteten wir uns auf den absoluten Ernstfall vor. Wir wollten im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten gerne im unteren Bereich des Spitals den regulären Betrieb aufrechterhalten. Den ersten Stock würden wir vollständig für unsere Covid-Patienten reservieren. Natürlich mit getrennten Eingängen und Schleusen. Der Chef unserer Werkstätten, Oebele de Haan, baute bald im hinteren Treppenhaus einen schmalen Fahrstuhl. Diese rustikale Vorrichtung war ausschließlich für den Abtransport der Toten bestimmt. Wann immer ich Oebele beim Bohren und Schweißen zuschaute, konnte ich mich eines gewissen mulmigen Gefühls nicht erwehren. Wie oft würde wohl der Lift in den nächsten Monaten versiegelte Leichensäcke von oben nach unten befördern? Niemand kannte die Antwort. Nicht die WHO, auch nicht der peruanische Präsident und ich selbst erst recht nicht.

Die Krankenschwestern Tabea und Ruth Nusser sowie Annette Goss räumten in der oberen Intensivstation medizinische Materialien in die Schränke. Unsere Techniker Markus Klatt und Cesar Martel überprüften sorgfältig unsere Beatmungsgeräte und unterwarfen sie einem 24-stündigen Stresstest.

Als am 25. März eine leere Lufthansa-Maschine am Frankfurter Flughafen in Richtung Peru abhob, befand sich im Spind des Piloten im Cockpit eine Reisetasche mit einem Gewicht von 13 Kilo. Es handelte sich um 1.000 Testkarten für unsere Blutgasgeräte. Karin Straßheim von unserem Heimatbüro hatte in einer unglaublichen Fleißarbeit diesen geheimen Transportweg aufgetan. In persönlichen Gesprächen in einem abgesperrten Bereich des Flughafens war es ihr gelungen, den Piloten und das Bodenpersonal von der Bedeutung unseres Spitals zu überzeugen. Als sie mir hinterher am Telefon die Vorkommnisse schilderte, konnte ich ihren Nervenkitzel der vergangenen Stunden noch förmlich spüren. „Klaus“, sagte sie mit bebender Stimme, „die Aktion war reif für einen Agentenfilm!“

Am 27. März erreichten der Taxifahrer César Mosqueira und die peruanische Ärztin Patricia Almeida nach einer Marathonfahrt von Lima nach Curahuasi den Eingang des Spitals. Immerhin 15 Polizeikontrollen hatten sie überstanden. Da unterwegs kein Hotel bereit gewesen war, Übernachtungsgäste aufzunehmen, blieb ihnen nichts weiter übrig, als einfach durchzufahren. Im Kofferraum lag eine graue Reisetasche mit unseren Testkarten aus dem Lufthansa-Flieger, der erst am Vortag in Lima gelandet war. Außerdem brachte Señor Mosqueira zwei neue Blutgasanalysegeräte aus der Hauptstadt mit. Wir hatten sie telefonisch bestellt und mit viel Geld per Überweisung bezahlt.

Am gleichen Tag wandten Tina und ich uns schriftlich an alle Missionare. Wir hatten von einigen humanitären Flügen gehört, mit denen die europäischen Regierungen ihre gestrandeten Staatsbürger in die Heimatländer zurückholen wollten. Für den 31. März plante die deutsche Botschaft zwei solcher Evakuierungen von Cusco aus. Wir forderten die Missionare auf, ihre persönliche Entscheidung zu treffen. Jeder könne innerhalb einer Woche seinen Einsatz bei Diospi Suyana beenden. Allerdings gaben wir in der Rundmail zu bedenken, dass unsere Patienten gerade jetzt auf unsere Hilfe angewiesen sein würden. Wir freuten uns sehr, dass alle freiwilligen Helfer sich zum Bleiben entschieden. Beileibe keine Selbstverständlichkeit, hatten doch Hunderte von US-amerikanischen Missionaren Peru Hals über Kopf verlassen und ihre Projekte verwaist zurückgelassen, darunter auch ein Krankenhaus am Amazonas.

Anstatt zu türmen, machten sich unsere Leute sogleich mit Feuereifer an die Arbeit. Susi Rottler nähte zu Hause wie am Fließband Überschuhe für unser Intensivpersonal. Da Plastikhelme vom peruanischen Markt verschwanden wie das Klopapier aus europäischen Supermärkten, kamen unsere klugen Köpfe auf die Idee, eine Eigenproduktion aufzunehmen. Medizintechniker Cesar Martel und seine Freundin Carol druckten in einem 3D-Drucker stabile Plastikhalterungen. In unseren Lagerräumen fanden sich Laminierfolien, die nun bewusst zweckentfremdet wurden. Markus Klatt schweißte jeweils zwei zu einem stabilen Schirm zusammen. Schließlich oblag es Orthopädietechniker Daniel Müller, aus den Halterungen und Schirmen hochwertige Helme zu basteln. Den Wahrheitsgehalt des alten Sprichworts: „Not macht erfinderisch“ stellte unser Team Tag für Tag unter Beweis.

Als am 1. April die Ausgangssperre um 4 Uhr morgens endete, saßen Verwaltungsleiter Steven de Jager und ich längst in meinem Auto. Bis zum Beginn des Ausgangsverbots um 18 Uhr blieben uns genau 14 Stunden. Für die kurvenreiche Strecke von 930 Kilometern nach Lima benötigen die meisten Autofahrer unter normalen Verhältnissen geschlagene 17 Stunden. Aber so viel Zeit hatten wir einfach nicht. Im regelmäßigen Turnus führten wir fliegende Wechsel durch und schafften genau das, was wir selbst angezweifelt hatten. Wenige Minuten nach 18 Uhr rollte mein Wagen durch menschenleere Straßen und die letzte Armeekontrolle. Die Bewaffneten drückten dankenswerterweise ein Auge zu. Als überaus hilfreich erwiesen sich unsere Passierscheine. Sie trugen die Unterschriften des Gouverneurs und des Polizeigenerals unseres Bundesstaates.

In der Nacht vom 2. auf den 3. April schrieb ich auf unserer Webseite den folgenden Text. Er lässt ein wenig die Dramatik jener Tage erahnen.

6 Uhr am Morgen. Es geht los. Der erste Telefonanruf. 53 weitere werden bis zum Abend folgen. Wir suchen dringend zwei Ärzte mit Intensiverfahrung. Aber wo sollen wir diese Fachkräfte nur hernehmen? Man kann sie nicht aus dem Hut zaubern. Selbst der peruanische Staat will händeringend 1.000 zusätzliche Stellen besetzen. Ob wir vielleicht noch zwei Beatmungsgeräte auftreiben können? Doch der Markt ist wie leergefegt. Alles ausverkauft. Ein Telefongespräch jagt das nächste. In den USA bestellen wir einen zusätzlichen Sauerstoffgenerator. Wie lange wird es dauern, bis die Luftfracht in Peru eintrifft?

Endlich habe ich ihn an der Strippe. Der frühere Präsident der Gesellschaft für Anästhesie verspricht, aktiv nach einem Arzt für uns Ausschau zu halten. „Ich habe 3.000 Ärzte in meiner Datenbank“, sagt er, „aber fast alle sind natürlich vertraglich eingebunden!“

Eine alte E-Mail-Anschrift ins Blaue angeschrieben. Minuten später die Antwort mit einer aktuellen Telefonnummer. Dann der Termin. Es wird schwierig, einen Taxifahrer zu überzeugen, so weit aus Lima herauszufahren. Schließlich haben wir Glück. So sprechen Steven de Jager und ich gegen 15:30 Uhr mit dem Präsidenten von Acsai. Er steht einem Netzwerk christlicher Ärzte vor. „Ich werde in den nächsten 48 Stunden herumtelefonieren, um Ihnen zu helfen!“ Die Zusage von Dr. Ruben Sifuente macht Mut.

Fortbildung am Hospital Diospi Suyana. Im fernen Curahuasi lernen Ärzte und Krankenschwestern mehr und mehr, was bald über sie hereinbrechen könnte, wenn nicht noch ein Wunder geschieht. Die Stimmung hebt sich, als 1.500 Astronautenanzüge angeliefert werden. Aber selbst mit Schutzkleidung, so zeigt die Statistik, ist das medizinische Personal einem extrem hohen Ansteckungsrisiko ausgesetzt.

In Lima müssen viele Nüsse geknackt werden. Telefonisch bitte ich einen Berater des Staatschefs um ein Gespräch. Doch der steckt in der Quarantäne. Das Büro des Gesundheitsministers reagiert nicht, aber die Sekretärin des Vizes antwortet unserer Kontaktperson. Ob sich daraus ein Treffen auf höchster Ebene schmieden lässt? Nur Gott weiß es.

Doris Manco, die Leiterin unseres Medienzentrums, stellt einen Kontakt zum Präsidenten eines großen Kirchenbundes her, zumindest zu seinem Büro. Das Schlüsselwort heißt: Networking. Am Netzwerk basteln.

Eine tiefe Stimme meldet sich im Hörer: „Ich hätte da vielleicht ein Beatmungsgerät für Sie!“ Augenblicklich bin ich voll konzentriert. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. „Und der Preis?“ „Den sage ich Ihnen morgen!“ Der Firmenchef bleibt geheimnisvoll. Wir treffen uns am Vormittag um 10 Uhr. Vorausgesetzt, das Gerät ist dann noch erhältlich.

Meine Frau Martina brütet mit einigen Kollegen über einem Text an die Regionalregierung. Das Kooperationsabkommen muss mit Leben gefüllt werden. Also Butter bei die Fische. Im Gästehaus prüft Steven sorgfältig das Zahlenwerk des Vertragsentwurfs. Minimale Veränderungen. Wie wird der Gouverneur reagieren?

20 Uhr. Im Nachbarhaus gegenüber spielt eine junge Dame ihre Trompete in die Dunkelheit hinaus. Die peruanische Nationalhymne. Die Menschen hängen an den Fenstern und lauschen. Sie alle haben diese Melodie schon tausendmal gehört. Aber hier geht es um menschliche Solidarität. Jeder versteht das. Anhaltender Applaus, als der letzte Ton verklungen ist.

Mit Steven rede ich noch lange über mögliche Regeln für die Ethikkommission. Zehn Beatmungsplätze, aber vielleicht der zehnfache Bedarf. Wer darf leben, wer muss sterben? „Egal wie, wir werden uns danach schuldig fühlen“, sage ich. Steven nickt.

Draußen in den Straßen bleibt es still. Kein Auto fährt. Kein Lachen. Keine Musik. Morgen dürfen in Peru nur die Männer vor die Haustür, um einkaufen zu gehen. Am Samstag sind dann die Frauen an der Reihe.

Ein Eintrag auf der Webseite und ein Gebet. Die Nacht ist zum Schlafen da und niemand weiß, was der morgige Tag bringen wird.

Unter Vermittlung der deutschen Botschaft empfing uns der Vizeminister für Gesundheit, Dr. Víctor Freddy Bocangel. Wie üblich zeigte ich einige Fotos, die die Bedeutung unseres Missionsspitals für die arme Bevölkerung Perus unterstrichen. Wir standen gerade im Begriff, nagelneue Beatmungsgeräte und einen zusätzlichen Sauerstoffgenerator ins Land zu bringen. Wir mussten unbedingt verhindern, dass die Maschinen vom Staat konfisziert und zu anderen Krankenhäusern umgeleitet würden.

„Natürlich helfe ich Ihnen“, bemerkte der Vize nach meiner Präsentation. „Ich habe schon so viel Gutes über Ihr Krankenhaus gehört. Morgen kriegen Sie von mir die gewünschte Garantieerklärung!“ Dem Import unserer wertvollen Fracht stand nun nichts mehr im Wege. Für den Personenverkehr waren die Grenzen zwar geschlossen, doch Transportflugzeuge durften fliegen. Ende April brachte British Airways unsere gespendeten Ventilatoren von Frankfurt nach London. Irgendwann schwebte die Ladung dann von Großbritannien nach Miami in den USA. Einige Tage später übernahm die Fluggesellschaft Avianca die Fracht und beförderte sie nach Medellín in Kolumbien. Am Samstag, den 2. Mai, fand die Odyssee in Lima ein gutes Ende. Als ich von der glücklichen Ankunft der Geräte hörte, wanderten meine Gedanken augenblicklich neun Wochen zurück nach Deutschland …

Eigentlich hatte ich überhaupt keinen Grund, die Konzernzentrale von Löwenstein Medical in Bad Ems zu besuchen. Die Stiftung „BILD hilft – ein Herz für Kinder“ hatte uns den Geldbetrag für die Anschaffung eines Kinderbeatmungsgeräts längst gespendet. Der Auftrag war erfolgt und alles ging seinen geregelten Gang. Doch ich folgte einer inneren Eingebung und freute mich natürlich über meinen Vorstellungstermin beim Prokuristen Ansgar Bilo und seiner Assistentin Jutta Elbert.

Der 27. Februar war ein kalter Tag mit düsteren Wolken am Himmel. Bevor ich meinen Mietwagen verließ, bat ich Gott bewusst um seinen Segen. Was die folgenden Stunden bringen würden, konnte ich nicht ahnen. Drinnen saßen meine beiden Gesprächspartner und ich wenige Minuten später an einem Tisch und meine PowerPoint-Folien flogen über den LED-Bildschirm an der Wand.

Kaum war ich fertig, ergriff Bilo das Wort: „Herr John, meine Schwester arbeitet schon seit über 25 Jahren als katholische Missionarin in Brasilien. Ich habe viele Sympathien für Ihre Arbeit!“ Ich lehnte mich etwas nach vorne und spitzte die Ohren. „Wir haben im Lager drei neue Beatmungsgeräte vom Vorgängermodell stehen“, fuhr der Direktor fort. „Eigentlich wollten wir die an die Chinesen spenden. Aber nach Ihrem Vortrag habe ich eine bessere Idee. Die schicken wir jetzt zu Ihnen nach Peru!“ Damit hatte ich nicht gerechnet. Mein Gebet im Auto eine Stunde zuvor war von Gott auf unglaubliche Weise beantwortet worden. Der Preis dieser Hightech erreichte schon zu normalen Zeiten die 50.000- Euro-Grenze. Aber in dieser Pandemie mit ihrem globalen Mangel an Sauerstoffgeneratoren und Beatmungsgeräten waren diese drei nahezu unbezahlbar.

Als ich um die Mittagszeit nach Wiesbaden zurückfuhr, war es mir, als schiene die Sonne auf geheimnisvolle Weise durch die graue Wolkendecke hindurch.

Pedro Quispe hatte mit seinem Lastwagen eine lange Reise hinter sich. Er war auf dem Weg von Lima nach Quillabamba, rund 1.200 Kilometer entfernt. Stunde um Stunde vergingen und Pedro fühlte sich immer schlechter. Als er am Morgen des 25. Aprils durch den Ort Curahuasi fuhr, blieb ihm förmlich die Luft weg. Kurze Zeit später führten die Mitarbeiter der örtlichen Gesundheitsstation bei Pedro einen Corona-Schnelltest durch. Das Ergebnis: positiv. Gegen 9 Uhr brachten Angestellte des staatlichen Gesundheitswesens den Kranken ins Missionsspital. Seine Sauerstoffsättigung lag bei nur 75 Prozent (normal sind deutlich über 90 Prozent). Der Mann rang um Luft. MRTA Melanie Friesen schob in Windeseile das mobile Röntgengerät auf die Isolierstation. Die Aufnahme zeigte die typischen Veränderungen der Lunge. Auch die Analyse des Bildes mit einer besonderen Software aus den Niederlanden bestätigte die Diagnose. Pedro war der erste Covid-Patient unseres Spitals und der Erste, dem unser Team durch eine prompte und kompetente Behandlung das Leben rettete.

Zu jenem Zeitpunkt gab es in Nordperu keine freien Intensivbetten mehr. Das Land beklagte schon 700 Covid-Tote. In den sozialen Medien sah man, wie auf den Straßen Limas Menschen abrupt umkippten und bewegungslos liegen blieben. Die Atmosphäre im Land wurde immer beklemmender. In manchen Gegenden des Landes weigerten sich Ärzte sogar, Covid-Patienten zu behandeln. Vor dem Gebäude der nationalen Ärztekammer steckten von Tag zu Tag mehr Schilder mit den Porträts verstorbener Kollegen im Vorgarten. Und viele Beschäftigte im Gesundheitswesen hatten eine bedrückende Frage auf dem Herzen: „Bin ich vielleicht der Nächste?“

3 - Zehn Haltestellen für die Diospi-Suyana-Schule

In der zweiten Märzwoche gehen in Südamerika die langen Sommerferien zu Ende. Das neue Schuljahr beginnt und Hausaufgaben, Klassenarbeiten und Nachsitzen gehören wieder zur täglichen Routine. Als sich Staatspräsident Martín Vizcarra am 11. März 2020 vor die Kameras stellte, standen die führenden Köpfe seines Kabinetts hinter ihm und machten ernste Mienen. Seine gewichtige Ansage an das Volk löste bei den Schülern allerdings einen Freudentaumel aus. Die Schulen blieben für weitere zwei Wochen geschlossen. 10 Millionen Jungs und Mädchen waren vom Unterricht befreit. Das, was als temporäre Maßnahme gedacht war, führte zu leeren Schulen über einen Zeitraum von zwei Jahren. Ein Desaster ohnegleichen.

Am 15. März verhängte die Regierung eine absolute Ausgangssperre. Männer, Frauen und Kinder saßen ab sofort in ihren eigenen vier Wänden fest und langweilten sich. Es dauerte nicht lange und die meisten Schüler hatten viereckige Augen vom permanenten Konsum der sozialen Medien. In den Familien nahmen Aggressivität und Alkoholmissbrauch zu. Das Pastorenehepaar unserer Schule, die Psychologin und unsere Sozialarbeiterin boten eine Hotline an, um den Familien unserer Schule beratend zur Seite zu stehen.

Die staatlichen Stellen Perus sind bekanntermaßen lethargisch. Es sollte viele Monate dauern, bis das Erziehungsministerium in den Medien ein 90-minütiges Schulprogramm auf die Beine stellte. Der Wert dieser Sendungen war minimal. Der Ruf nach „Tablets für jedermann“ – quasi als Allheilmittel – wurde laut. Irgendwann ließ die Regierung einige Tausend der Minicomputer verteilen, aber den monatelangen Unterrichtsausfall konnte die Elektronik nicht ersetzen.

Unter Leitung von Schuldirektor Christian Bigalke schaltete das gesamte Kollegium der Diospi-Suyana-Schule von einem Tag auf den anderen in den Krisenmodus. Lehrer und Lehrerinnen verschickten an alle Familien über WhatsApp Hausaufgaben. Sie riefen die Schüler sogar an und offerierten eine persönliche fernmündliche Beratung.

Chef unserer Werkstätten war damals Matthias Kügler. Durch geschickt eingebaute Regale verwandelte er einen Hyundai-Bus in eine fahrende Bibliothek. Und mit Genehmigung der Stadtverwaltung fuhr unser Team an jedem Montagmorgen eine Strecke mit zehn Haltestellen ab. Die Eltern standen Schlange und warteten geduldig, bis der blaue Kleinbus in ihrem Viertel um die letzte Ecke bog. Die Papas und Mamas erhielten Schulmaterialien ausgehändigt, die ihre Kinder in der Woche bearbeiten sollten. Im Austausch gaben sie die alten Hefte zu Korrekturzwecken an das „fliegende Klassenzimmer“ zurück. Die anderen Schulen des Ortes beäugten diesen Kurierservice mit skeptischen Blicken. Im Curahuasi-Distrikt arbeiten um die 400 Lehrer. Verständlicherweise war niemand von ihnen scharf darauf, sich auf so eine Fleißarbeit einzulassen. Doch unser ausgeklügeltes Hygienekonzept überzeugte und schließlich verstummte die Kritik an diesem sinnvollen Lieferservice.

Am 25. April kündigte sich hoher Besuch an. Ich selbst hatte den Gouverneur des Bundesstaates, Baltazar Lantarón, den Leiter der Schulbehörde, Lic. Ramiro Sierra Córdova, und den Bürgermeister Curahuasis, Ing. Néstor Jara, eingeladen, damit sich die hohen Herren umfassend über das Colegio Diospi Suyana informieren konnten. Eine Schule, die selbst in Krisenzeiten die Hände nicht in den Schoß legte, sondern fieberhaft nach Lösungen suchte.

Die Direktoren Christian Bigalke und Nicolas Sierra führten die Gäste durch die verschiedenen Schulgebäude. Ein besonderes Augenmerk galt den sechs Fachräumen. Die Beamten, allen voran der Gouverneur, zeigten sich hochzufrieden mit der Infrastruktur.

Anschließend erläuterte Direktor Bigalke mit einer übersichtlichen PowerPoint-Präsentation das Fernschulkonzept unserer Einrichtung. Die Würdenträger äußerten ohne Ausnahme ihre volle Zustimmung zu den getroffenen Maßnahmen. Wer an jenem Samstag die Details der didaktisch hervorragenden Materialien sah, konnte gar nicht anders, als befriedigt mit dem Kopf zu nicken.

Der 26. Mai 2020 verschaffte unserem Programm den großen Durchbruch. Die Schulbehörde Apurímacs genehmigte offiziell – also mit den notwendigen Stempeln und Unterschriften versehen – den Fernunterricht unseres Colegios. Diospi Suyana war die erste Lehreinrichtung des Bundeslandes, der diese Ehre zuteilwurde. Im Klartext bescheinigte das Dokument der erarbeiteten Konzeption die Gleichwertigkeit zu einem normalen Schulbetrieb. Das war eine reife Leistung der Direktoren und Lehrer, die Hunderte von Seiten an Lehrplänen entwickelt und gewissenhaft formuliert hatten.

Ermutigt durch diese staatliche Anerkennung wuchsen unsere Pädagogen über sich hinaus. Sie gestalteten normale Klassenräume in kleine TV-Studios um und es dauerte nicht lange, da lief der Unterricht über Streaming – gewissermaßen vom Lehrerpult direkt in die Hütten und Häuser der Schüler.

Als sich in der ersten Jahreshälfte 2022 der Schulalltag in Peru wieder langsam normalisierte, wurde in den Provinzen und auf nationaler Ebene Bilanz gezogen. Die Ergebnisse waren katastrophal. Fast alle Schüler hatten den Unterrichtsstoff von zwei vollen Jahren verloren. Aber in den Bergen Perus gab es eine rühmliche Ausnahme: Diospi Suyana. Dank der titanischen Bemühungen unserer Lehrerschaft, dank ihrer Disziplin und ihrem Durchhaltevermögen blieben unsere Schüler und Schülerinnen auf dem Lernniveau, das ihrem Lebensalter entsprach. Sie hatten die Pandemie zumindest in schulischer Hinsicht heil überstanden.

4 - Werden wir verrückt, verbittert oder beides?

Nach dem überraschenden Besuch unseres Gouverneurs und seiner Leute nahmen wir umgehend Verhandlungen über den Inhalt eines Kooperationsvertrags auf. Wir sahen uns in einer schwierigen Situation. Es bestand die reale Gefahr, dass der Staat versuchen würde, sich unter dem Vorwand der Pandemie unser Spital einzuverleiben. Also demonstrierten wir in den Zoom-Konferenzen guten Willen. Wir boten an, bis zu 50 Covid-Patienten gleichzeitig zu versorgen, 10 auf den beiden Intensivstationen und 40 weitere mit Sauerstoffabhängigkeit im regulären Bettenhaus. Die Entwürfe, die uns die Bürokraten aus Abancay zuschickten, klangen beängstigend. Zusammengefasst verlangten die Beamten den totalen Einblick in unsere wirtschaftliche Situation und forderten von uns obendrein eine finanzielle Vorleistung. Nach Einreichung der Ausgaben würde ihr Verwaltungsapparat irgendwann die entstandenen Kosten rückerstatten. Ein völlig indiskutabler Vorschlag. Regelmäßig müssen peruanische Unternehmen Konkurs anmelden, weil der Staat sich als der säumigste aller Zahler erweist.

Mit unseren Anwälten von Olaechea erarbeiteten wir in wenigen Tagen einen Plan, der den Staat zu Vorauszahlungen verpflichtete und außerdem die Einflussnahme der Behörden auf ein erträgliches Maß reduzierte. Nach Inhalt dieses mehrseitigen Dokumentes würde die Landesregierung unseren Ärzten und Schwestern bei ihrem Dienst auf den Intensivstationen legalen Schutz garantieren. Das Missionsspital sollte zudem während der Krisenmonate mit zusätzlichen Mitarbeitern und Materialien versorgt werden, die vom Staat bezahlt würden. Ferner sah der Vertrag für den Fall öffentlicher Unruhen ein ausreichendes Polizeiaufgebot um das Krankenhaus herum vor. Die Behandlung von erkrankten Mitarbeitern – zumindest die Kostenübernahme – sei Sache der Landesregierung. Die Behörden dürften weder Geräte noch Personal des Missionsspitals für eigene Zwecke entfremden. Die Unversehrtheit des Krankenhauses bliebe also bestehen. Dieser letzte Punkt war uns natürlich am allerwichtigsten.

Am Montagmorgen, den 30. März 2020, fuhren Tina und ich sowie der Verwaltungsleiter Steven de Jager nach Abancay, wo wir schon vom Gouverneur und den Gesundheitsdirektoren erwartet wurden. Wir kamen bei den Gesprächen sofort zur Sache. Vor einem voll besetzten Konferenzraum umriss ich mit einer PowerPoint-Präsentation meine eigene Einschätzung der kommenden Pandemie. Dabei bezog ich mich auf die vorliegenden Erfahrungen aus Europa. Wie die Statistiken zeigten, hinkte Südamerika in dieser historischen Notlage um zwei bis drei Monate hinterher. Dann erläuterte ich unser eigenes Hilfsangebot. Die größte Wirkung hinterließ mein abschließender Kommentar über unsere Missionare. Trotz eines Evakuierungsangebotes der Botschaften hatten sich alle zum Bleiben entschlossen. Einen überzeugenderen Beweis unserer uneingeschränkten Solidarität mit der notleidenden Bevölkerung hätten wir nicht geben können. Nach meiner Ansprache war die Stimmung im Saal hervorragend. Auf Diospi Suyana konnte man sich offensichtlich verlassen. Das Eisen war heiß und musste sogleich geschmiedet werden. Urplötzlich zogen wir unseren detaillierten Vertragsentwurf aus der Laptoptasche und legten ihn vor dem Gouverneur auf den Tisch. Wir hielten die Luft an. Am Morgen hatten wir in Curahuasi die Missionare aufgefordert, für einen sicheren Vertragsabschluss zu beten. Der Text auf den Seiten entsprach unserer Wunschvorstellung. Könnten wir jetzt den Sack zubinden oder würde unser Vorschlag an eine Kommission weitergeleitet und nach unzähligen Verhandlungsrunden bis zur Unkenntlichkeit verwässert werden? Wir ließen uns unsere Nervosität nicht anmerken und nickten Lanterón aufmunternd zu.

Der Gouverneur blickte zufrieden in die Runde. Und mit mutiger Entschlossenheit, die eines Spitzenpolitikers würdig ist, zückte er seinen Kugelschreiber und unterschrieb einen Stapel Papier ohne jede Rücksprache mit seinen Anwälten. Dann reichte er Dr. Claudio Quintana, dem Direktor der Gesundheitsbehörde, sein Schreibwerkzeug. Was der oberste Repräsentant des Bundesstaates in vorbildlicher Weise erledigt, dem darf sich sein Untergebener nicht verweigern. Das ist klar. Quintana leistete seine Unterschrift und wusste wohl gar nicht so recht, wie ihm geschah.

Bezogen auf die Größe unseres Spitals hatten wir mehr Hilfen angeboten als jede andere Institution Perus. Aber unsere Unabhängigkeit schien vorerst gesichert. Die schriftliche Übereinkunft sah eine Vorauszahlung durch die Landesregierung vor, die allerdings verdächtig lange auf sich warten ließ.

Am 2. April forderten die Behörden Einsicht in unsere Budgetplanung der nächsten drei Monate. Postwendend schickten wir unsere Tabellen per E-Mail in die Landeshauptstadt. Die versprochene Überweisung der Gelder blieb aus. Am 7. April verlangte man unseren Haushaltsentwurf in gedruckter Form. Eigentlich völlig unsinnig. Jede Sekretärin in den heiligen Amtsstuben hätte unsere Dateien per sanften Anschlags auf die Taste ausdrucken können. Aber was die hohen Herren wollten, das sollten sie auch kriegen. Einer unserer Mitarbeiter sprang in den Wagen und fuhr 90 Minuten durch die Anden zum Regierungssitz. In Rekordzeit lag eine ansehnliche Akte mit vielen Zahlen auf der Empfangstheke. „Jetzt haben wir alles, was wir brauchen“, versicherten die Beamten. Aber auf unserem Konto gab es von einer Zahlung keine Spur.

„Wir müssen nur noch ein letztes Mal eine Begehung des Spitals durchführen“, informierte uns ein gewisser Dr. Petrosa telefonisch. „Das ist aber nur eine kleine Formalität!“

Wir hatten das am besten ausgestattete Krankenhaus des Bundesstaates und zudem das einzige mit Sauerstoffgeneratoren. Die Damen und Herren der Behörde kannten unsere Infrastruktur schon von früheren Besuchen. Eigentlich gab es keinerlei Geheimnisse. „Na gut. Was soll’s?“, sprachen wir uns Mut zu. Eine Kommission erschien, wandelte durch die Gänge und bestieg wieder ihre Autos. Vom Geld des Staates war auch weiterhin nichts zu sehen. Unterdessen investierten wir bereits mit Eigenmitteln fast 400.000 Soles (100.000 Euro), um uns optimal auf die bevorstehende Krise vorzubereiten.

Täglich fragten wir nach – höflich, aber bestimmt. Dabei wurde unser Ton immer dringlicher. In der letzten Aprilwoche sprachen die Regierungsvertreter von einem zweiten Dokument – quasi als Addendum zum unterschriebenen Vertrag. Die Anwälte beider Seiten liefen sich erneut warm und am 30. April prangten die schönsten Unterschriften unter dem Zusatzprotokoll. Ein weiterer Meilenstein war geschafft. Doch trotz vieler Versprechen und Treueschwüre der Beamten warteten wir vergeblich auf den vereinbarten Betrag. Der Zahlmeister des Bundesstaates überwies weder die volle Summe noch eine Anzahlung. Nein, rein gar nichts. Im Mai erhielten wir dann die erlösende Nachricht per WhatsApp: „Alle Unterlagen liegen vor. Das Geld kommt jetzt!“ Doch der tägliche Blick auf unsere Konten strafte die Lokalpolitiker Lügen.

Seit der Unterschrift am 29. März waren zwei Monate vergangen. Es wurde deutlich, dass die Landesregierung mit uns ein böses Spiel spielte. Alle mündlichen Zusagen blieben Schall und Rauch. Und die Vertragswerke mit Unterschriften und Stempel veredelt motivierten in Abancay niemanden, den Inhalt auch wirklich umzusetzen.

5 - 29. Mai 2020 – Showdown um 19 Uhr

Ein ganzes Volk saß wegen der Pandemie zu Hause in Quarantäne. Die Flughäfen waren verwaist und die Straßen leer. Alle Busse parkten in ihren Depots und sowohl die äußeren Landesgrenzen als auch die Übergänge zwischen den Bundesstaaten blieben für den Normalbürger geschlossen. Dadurch konnten die Patienten aus der Ferne nicht mehr das Missionsspital aufsuchen. An vielen Tagen herrschte gähnende Leere in unseren Wartesälen. Unsere Einnahmen brachen dramatisch ein. Die Gehälter an unser Personal zahlten wir allerdings weiter. Schon nach drei Monaten schrieben wir Verluste von 1,3 Millionen Soles, was damals etwa 400.000 US-Dollar entsprach. Wir drohten in kürzester Zeit finanziell auszubluten. Sollte der Staat uns zwingen, seine Covid-Patienten zu behandeln, ohne die Kosten zeitnah zu übernehmen, würde sich diese katastrophale Entwicklung noch erheblich beschleunigen.

Zudem lebten wir mit der latenten Angst vor einem drohenden Zugriff des Staates. Hatte nicht der Kongressabgeordnete Dr. Omar Merino mit seinem „erfolgreichen“ Gesetzentwurf erreicht, dass der Staat zu jeder Zeit in die Geschicke privater Krankenhäuser eingreifen konnte? Kooperationsverträge hin oder her. Wir und viele andere befürchteten, dass diese Einflussnahme auch vor einer Übernahme nicht haltmachen würde. Bei einem Besuch unseres Spitals legte der Politiker seine wahren Absichten sogar offen. Einer unserer Kolleginnen sagte er sinngemäß: „Wir haben da ein schönes Gesetz verabschiedet. Falls es mit Diospi Suyana irgendein Problem geben sollte, wenden wir das Gesetz einfach an und die Sache ist erledigt!“ Seine bösen Worte waren eine unverhohlene Drohung, vielleicht sogar eine indirekte Kriegserklärung.

Es kam Freitag, der 29. Mai. Schon am Morgen ahnte ich, dass nach diesem Tag vieles anders sein würde. Ein letztes Mal wollten wir in Abancay den Gouverneur und die Direktoren der Gesundheitsbehörde bitten, ihre vollmundigen Versprechen endlich zu halten. Aber ich machte mir keine großen Hoffnungen mehr. Eigentlich bereitete ich mich mental längst auf eine Medienschlacht vor, wie Diospi Suyana sie in dieser Form noch nie geführt hatte. Wie war mir dabei zumute? Natürlich fühlte ich mich beklommen. Wer will sich schon in aller Öffentlichkeit mit einem Landesfürsten und seiner Regierung anlegen? Bei so einem Schlagabtausch würde ich Kopf und Kragen riskieren.

Kurz nach Sonnenaufgang kniete ich zu Hause vor einem Stuhl nieder und bat Gott um seinen Beistand. Steht doch in Psalm 50,15 geschrieben: „Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten!“

Um 8:45 Uhr wandte ich mich mit einer Rundmail an alle Missionare. Ich erläuterte in kurzen Worten unsere Auseinandersetzung mit der Landesregierung, skizzierte unsere wirtschaftliche Notlage und bat um ihre Gebete, besonders zwischen 10 und 12 Uhr am Vormittag, dem Zeitpunkt unserer Zusammenkunft mit den Volksvertretern. Ich drückte auf die Senden-Taste und schloss unmittelbar danach die Tür meines Büros. Unser Verwaltungsdirektor Steven de Jager und ich eilten zu meinem Auto und wir fuhren schweren Herzens über die Berge nach Abancay.

Es gibt Gespräche, die man nicht führen will, aber führen muss. Weglaufen wäre Feigheit. Und so blickt man sorgenvoll einer Gefahr ins Auge, die zu bändigen außerhalb der eigenen Möglichkeiten liegt. – Im Amtssitz des Gouverneurs saßen wir uns zur verabredeten Stunde gegenüber. Auf der einen Seite Lanterón und der Chef der Gesundheitsbehörde, auf der anderen Seite Steven und ich. Hinter uns befand sich eine Tür. Bei einem flüchtigen Blick durch den Spalt bemerkten wir, dass sich in dem Raum nebenan weitere Personen aufhielten und unser Gespräch belauschten.

Lanterón gab sich aufgeräumt. „Schön, dass Sie da sind. Wir finden natürlich einen Weg für eine fruchtbare Zusammenarbeit“, äußerte er sich jovial. „Wir brauchen nur ein kleines Zusatzdokument und die Sache ist in trockenen Tüchern!“

Ich schäumte innerlich. Die gemeine Hinhaltetaktik der Regierung ging also weiter. Wahrscheinlich würde sie nie ihren Verpflichtungen nachkommen. Außerdem versuchten die Landespolitiker nun schon im dritten Anlauf, sich in den Betrieb unseres Krankenhauses kontrollierend einzumischen.

„Herr Gouverneur, gestatten Sie mir, dass ich die Anwaltskanzlei Olaechea zuschalte“, sagte ich, „damit die Rechtsexperten aus Lima eine Stellungnahme abgeben können!“ Zu diesem Vorschlag konnte er schlecht Nein sagen, denn jeder Beamte in Peru weiß, dass zumindest theoretisch das Gesetz das letzte Wort hat.

Ich drückte auf die Taste und stellte das Handy auf laut. Es meldete sich Dr. Martín Serkovic. Er kam sofort zur Sache und wies alle Anwesenden darauf hin, dass der Staat illegal handele. Die im Vorfeld vereinbarten Dokumente seien rechtskräftig und verbindlich.

Zu dieser klaren Ansage äußerte sich der Gouverneur ausweichend. Sein Redeschwall ließe sich am besten mit „Ja-aber-und-überhaupt“ zusammenfassen. Ohne jedes Rückgrat zeigte er eine Haltung, die im Volksmund treffend mit „Wackelpudding“ beschrieben wird.

Für mich war die rote Linie überschritten. Es fiel mir schwer, meine Erregung zu verbergen. „Herr Gouverneur“, sagte ich mit rauer Stimme, „wenn Sie erneut Ihr Wort brechen, werde ich mich heute Abend an das peruanische Volk wenden!“

Von einem Augenblick auf den anderen war es mit der gespielten Freundlichkeit Lanteróns vorbei. Ärgerlich blickte er mich an und brummte kurz: „Na, dann tun Sie das mal!“

Es war alles gesagt. Jede weitere Minute wäre nur eine reine Zeitverschwendung gewesen. Steven und ich standen auf, verabschiedeten uns kurz und verließen den Sitzungssaal.

Als wir nach anderthalb Stunden Fahrt am Hospital Diospi Suyana ankamen, hastete ich umgehend in mein Büro. Ich klappte den Laptop hoch und schrieb wie wild an einer Rede, von der ich vermutete, sie könnte die wichtigste meines Lebens werden. Meine Erklärung wollte ich am Abend über alle Kanäle, die uns zur Verfügung standen, an die peruanische Öffentlichkeit richten. Doris Manco und ihr Team im Medienzentrum wurden in diesen bangen Stunden meine wertvollsten Berater. Raul Morillo half mir geduldig, meinen spanischen Text zu verbessern. Unsere Ansager im Radio informierten derweil stündlich unser Radiopublikum, dass die Gründer von Diospi Suyana sich um Punkt 19 Uhr in einer wichtigen Angelegenheit an die Menschen Perus richten würden. Immerhin erreichten wir über unsere Radiotürme eine Zuhörerschaft in fünf südlichen Bundesstaaten. Wir hofften, dass die Erwartung vor den Radiogeräten in unseren Sendegebieten genauso zunehmen würde wie unsere eigene innere Anspannung.

Gegen 18:30 Uhr versammelten wir uns im Medienzentrum. Kameras, Mikrofone und Scheinwerfer standen im Studio 1 bereit. Tina nahm neben mir Platz. Abertausende Patienten hatte Tina seit der Gründung des Missionskrankenhauses persönlich behandelt. Ihre Präsenz als Sympathieträgerin würde in den nächsten Minuten über den möglichen Erfolg unseres Befreiungsschlages mitentscheiden. Aber natürlich wussten wir alle, die Mitarbeiter unserer Radio- und Fernsehabteilung wie auch Tina und ich, dass Gott immer über den Ausgang eines Vorhabens entscheidet. „Lasst uns beten!“ Meiner Aufforderung folgend falteten wir unsere Hände und wandten uns reihum an die höchste Macht des Universums. An den Gott aus alter Zeit, der durch den Propheten Sacharja der Menschheit ausrichten ließ: „Nicht durch Heer oder Kraft soll es geschehen, sondern durch meinen Heiligen Geist!“

Unsere Leute im Technikraum gaben über Lautsprecher die kurze Ansage: „Jetzt!“ Ich räusperte mich ein letztes Mal, rückte die Blätter meines Manuskripts zurecht und blickte in die Kameras. Natürlich hielt ich meine Ansprache auf Spanisch mit meinem typisch deutschen Akzent. Meine Mutter hat mir als Kind immer geraten: „Klaus, sprich langsam, laut und deutlich!“ Nie war ihr Rat von größerer Bedeutung als in diesen Minuten.

„Verehrte Hörer des Diospi-Suyana-Radios, wir möchten alle Peruaner grüßen, die sich jetzt in den Bundesstaaten Apurímac, Ayacucho, Cusco, Puno und Madre Dios eingeschaltet haben. Aber unser Gruß gilt auch den Bolivianern auf der anderen Seite des Titicacasees. Über die sozialen Medien wenden wir uns an alle Peruaner auf nationaler Ebene und darüber hinaus an unsere Freunde auf anderen Kontinenten.“

Ich machte eine kleine Pause und veränderte ein wenig meine Sitzposition. Dann nahm ich Bezug auf die Anfänge unserer Lebensvision.

„Im Jahr 1991 besuchten meine Frau Martina und ich als Rucksacktouristen dieses wunderschöne Land. Damals befand sich Peru mitten im Kampf mit den Terrorgruppen des ‚Leuchtenden Pfades‘ und ‚Tupac Amarus‘. Wir sind Ärzte und sahen deshalb das menschliche Leid mit größter Aufmerksamkeit, besonders entging uns nicht die Not der Menschen in den Bergregionen. So entstand in unseren Herzen die Idee, eines Tages nach Peru zurückzukehren, um ein modernes Krankenhaus zu gründen. Wir wollten diese Einrichtung mit den besten Gerätschaften ausrüsten, um den Ärmsten der Armen wirkungsvoll zu helfen.

Unser Traum war natürlich ein Ding der Unmöglichkeit. Viele, die von unseren Plänen hörten, hielten sie sogar für ein völliges Hirngespinst. Aber weil Gott es so wollte und wegen seiner Wunder ist das Hospital Diospi Suyana heute eine Realität!“

Ob ein Cicero oder Bismarck meine Rede so konzipiert hätte, weiß ich nicht, aber ich dachte, dass eine statistische Zusammenfassung unserer Arbeit durchaus hilfreich wäre. Ich nannte also eine Menge Zahlen bezüglich unserer behandelten Patienten, erwähnte meine Vorträge in aller Welt und legte dar, dass die Einnahmen von unseren Patienten nur einen geringen Teil des Gesamtbudgets decken würden. Er lag damals bei unter 30 Prozent. Ich war mir sicher, dass Politiker in ganz Peru im Laufe der Nachtstunden oder des nächsten Tages unsere Erklärung auf Youtube sehen würden, also erwähnte ich unseren Bekanntheitsgrad. Immerhin hatten Hunderte Fernseh- und Radiobeiträge sowie Presseartikel über Diospi Suyana Menschen in vielen Ländern erreicht.

Bezugnehmend auf unseren Glauben zitierte ich einen wichtigen Aspekt: „In Peru haben die TV-Berichte unser Krankenhaus ein Werk des Glaubens genannt, ein Spital der Armen und ein Hospital der Wunder!“

Ich schob ein weiteres Blatt nach hinten und ging nun auf die Auszeichnungen ein, die wir in Peru bis dato erhalten hatten. Niemand sollte uns vorschnell als Nullnummern in den medialen Papierkorb werfen können.

Also fand ich die folgenden Formulierungen: „Meine Frau und ich fühlen uns geehrt, dass der Kongress, der Ministerrat und der Staatspräsident uns 2010 die peruanische Staatsbürgerschaft honoris causa übertragen haben. Wir danken für das Ehrendiplom des Parlamentes und für den peruanischen Verdienstorden, den uns der Premierminister selbst im Palast verliehen hat. Wir schätzen auch die Audienzen mit den verschiedenen Staatschefs der letzten Jahre im Regierungssitz. Für alle diese Ehrungen loben wir Gott, denn er ist der wahre Architekt dieses großartigen Werks, das sich Diospi Suyana nennt!“

Nun kam ich auf die schlimmen Auswirkungen der Covid-Pandemie zu sprechen. Ich erwähnte die Kranken in ihren Häusern, die Toten auf den Friedhöfen, das wirtschaftliche Chaos und die allgemeine Ungewissheit, unter der die Peruaner litten. Dann schlug ich den Bogen zu der Hilfestellung, die Diospi Suyana in Südperu in dieser Notlage leistete. Ich unterstrich die Opferbereitschaft unserer Missionare, die trotz aller persönlichen Risiken die Peruaner in dieser Drangsalzeit nicht im Stich lassen würden.

Bis zu diesem Punkt hatte ich noch keinem Vertreter des politischen Establishments auf die Füße getreten. Das sollte sich aber im folgenden Abschnitt ändern.

Ich berichtete vom zurückliegenden Besuch des Gouverneurs und der Chefs der Gesundheitsbehörde. Da wir in den sozialen Medien live ausstrahlten, konnte ich mir sicher sein, dass in Abancay die Mitglieder der Regierung nun kerzengerade vor ihren Computern saßen.

Und detailliert erwähnte ich die gebrochenen Zusagen, die Vertröstungen und unverschämten Forderungen einer Regierung, die, anstatt Diospi Suyana zu danken, kontinuierlich versucht hatte, uns auszunutzen und am langen Arm verhungern zu lassen. Das, was ich aufzählte, war ein Skandal und ich hoffte damit den Lebensnerv der Bevölkerung zu treffen. Denn wohl alle Peruaner wussten aus eigener Erfahrung um die Korruption ihrer politischen Führungsschicht, sie kannten die schäbige Gleichgültigkeit der Bürokraten für die Not der Armen und den allgemeinen Schlendrian auf den obersten Etagen. Meine Generalabrechnung musste den Politikern die Schames- und Zornesröte geradezu ins Gesicht treiben.

Entschlossen blickte ich in die Kameras und rief aus: „Heute Morgen haben wir in einer Sitzung mit der Regionalregierung gesagt: ‚Bis hierher und nicht weiter. Wir werden keine weiteren Schikanen hinnehmen!‘“

Die wahre Breitseite meiner Rede hatte ich mir für den Schluss aufgehoben. Mit Betonung auf jeder Silbe beschrieb ich unsere nächsten Schritte.