Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Gmeiner-Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Anita Wolkenstein und Timo Fehrle

- Sprache: Deutsch

Eine heile Welt gerät aus den Fugen: Vor einem halben Jahr wurde die siebenjährige Aranca brutal ermordet. Noch immer fehlt vom Täter jede Spur. Jetzt ist der sechsjährige Emil verschwunden. Bei der Stuttgarter SOKO liegen die Nerven blank - hat derselbe Psychopath wieder zugeschlagen? Als ein Kinderskelett gefunden wird, stehen die Ermittler vor neuen Rätseln ...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 449

Veröffentlichungsjahr: 2009

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

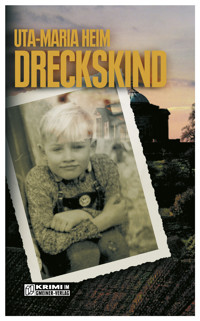

Uta-Maria Heim

Dreckskind

Kriminalroman

Impressum

Personen und Handlung sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG („Text und Data Mining“) zu gewinnen, ist untersagt.

Bei Fragen zur Produktsicherheit gemäß der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) wenden Sie sich bitte an den Verlag.

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie

regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2006 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt

Satz/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von: © aus dem Privatbesitz der Autorin.

ISBN 978-3-8392-3220-0

Zitate

Man hört nie auf, diejenigen zu lieben, die man einmal geliebt hat. […] Und das macht aus unserem Leben keine Abfolge von Fehlschlägen, sondern eine wacklige Konstruktion, die ganz der Liebe geweiht ist.

Pierre Mérot, Säugetiere

Wie dem auch sei, wenn wir über die Vergangenheit reden, lügen wir mit jedem Atemzug.

Colum McCann, Der Tänzer

1

Und der Rauch ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit; und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht …

Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben von nun an. Ja, der Geist spricht, dass sie ruhen von ihrer Arbeit; denn ihre Werke folgen ihnen nach.

Die Offenbarung des Johannes 14, 11 u. 13

(1. Bibelspruch an der Stuttgarter Grabkapelle.)

In euren Augen bin ich doch nur ein Stück Dreck, aber ihr werdet noch an mich denken. Ich war mein Lebtag lang ein anständiger Mensch. Normalerweise gehe ich einem geordneten Tagwerk nach, das mit der Dämmerung anfängt und mit der Dämmerung aufhört. Man muss im Hellen leben, auch Mitte Oktober. Aber morgens kommen jetzt neuerdings Nebelfelder, und abends gibt es ein ganz wirres Licht. Demnächst wird die Uhr umgestellt, und alles ist zerfahren. Die Tage werden kürzer, immer kürzer, bis die Geister der Toten kommen. Halloween! Früher hieß es bei uns Allerheiligen, aber ich hab nicht vor, euch von früher zu erzählen. Was ich eigentlich sagen will, ist, dass das Leben weitergeht. Das Leben geht weiter, und wenn sich der Frühnebel verzieht, zirpen immer noch die Grillen. Bis weit in den Oktober hinein zirpen die Grillen, und Mitte Oktober meint man, man hätte die Letzte gehört, aber Pfeifendeckel, es war nicht die Letzte, es gibt immer noch eine, die nach ihr kommt und ihr Maul aufreißt und mit dem Hintern wackelt oder was auch immer, womit sie diesen Heidenlärm macht. Wir leben im Jahr der Grille. Wisst ihr das überhaupt?

Bald wird es zu regnen anfangen, und wenn es damit aufhört, wird es Weihnachten, und die Felder blühen hellgelb. Hellgelb, die Felder, direkt vor Weihnachten! Winterraps. So was hat es früher nicht gegeben, und die Rossbollen blühen und die Gänseblümchen, und das alles mitten im Advent. Ihr glaubt, ich bin verrückt, aber ihr könnt gern herkommen und euch überzeugen. Bei uns ist einiges durcheinander. An Weihnachten hat es zwanzig Grad, an den Bäumen hängen noch ein paar grüne Blätter und die letzten Äpfel fallen von den fast kahlen Ästen, dann kommt der Temperatursturz, wieder zwanzig Grad, aber diesmal minus, und an Dreikönig können die johlenden Kinder mit dem Schlitten die gefrorenen Wiesen runterrutschen, bis es bollert unter den Kufen von den steinigen Äpfeln, über die sie nur so drüberbolzen. Alles liegt hart unter Eis. Dann müsstet ihr mal die Ackerschollen sehen, wie die gepflügt sind: Fein oder grob. Fein oder grob, alles, was auf dem Feld geblieben ist, wird so oder so unterpflügt, der gesamte Häcksel. In diesen Schollen liegt alles drin, was das vorige Jahr gebracht hat, an ihnen kann man sehen, ob es ein gutes Jahr war oder ein schweres Jahr, und wie die Ernte ausfiel. Alles liegt offen zutage, als gäbe es kein Geheimnis; dann wird neu eingestreut, und hinterher kommt der Moment, wo diese Pracht gefroren ist, steif, und das ist so ein Innehalten, als wär’s ein Augenblick Ewigkeit. Dann kommt das Schneetreiben und nach dem Schneetreiben Tauwetter. Zuletzt schießt der Acker mit der Sonne ins Kraut, es ist Jahr für Jahr das Gleiche, auch wenn es extremer wird, es wird alles immer extremer, und mit dem Wetter stimmt es schon lange nicht mehr. Das bringt mich noch vollends draus, dieses rabiate Klima, denn ich will, dass alles seine Ordnung hat.

Ob ich das Frühjahr noch erlebe und den nächsten heißen Sommer, das liegt in Gottes Hand. Ach, aber jetzt kommen erst mal die Besenwirtschaften, die Laternenumzüge, die Treibjagden und die Herbststürme, Äste krachen herunter, Kinder lassen Drachen steigen und verunglücken beim Pilzesuchen im Wald. Es ist jedes Jahr dasselbe, man kann sagen, was man will. Was hab ich mir schon das Maul verrissen über die Kinder, die über die Apfelwiesen am Schützenhaus vorbei zum Wald hinauflaufen, im schlimmsten Sturm, und sei’s an Mariä Opferung, wo es von alters her heißt: Wenn heuer noch blühet ein Blümelein, dann soll’s die Seel eines Kindleins sein. Wir haben die Theres, unsere Älteste, an einer Opferung verloren, sie wurde am 21. November 1932 mitten auf einer Streuobstwiese vom Ast eines morschen Apfelbaums erschlagen. Sie war damals schon längst aus dem Haus und hatte eigene Kinder, ihr Tod ging in der Heimat irgendwie unter, wir waren ein Trauerhaushalt und hatten genug eigenes Leid zu verkraften. Trotzdem hab ich mir das Datum gemerkt.

Die Landschaft wird nackt und gibt alles preis, es herrscht ein fahles Licht, in das alles Leben eintaucht und alles wird verschluckt. Und das ist die Mildtätigkeit der Natur, die das Leben beizeiten ausdünnt, aber ringsum werden Feste gefeiert, selbst im November regieren die Gottlosen mit Pauken und Trompeten, man wird sehen, was man davon hat.

Man muss mit den Jahreszeiten leben, wenn man wie ich auf dem Land wohnt. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Das ist wichtiger als diese Kriege, von denen sie einem in der Zeitung vorsummen. Das heißt, früher gab es ja richtige Kriege. Die brachten nichts als Elend und vergifteten eine ganze Generation. Mein Bruder Edmund ist im Hitlerkrieg gefallen. Er war siebenundvierzig Jahre lang vermisst. Dann bekam ich ein Schreiben von einem Amt in Russland (ich weiß nicht, wo in Russland), das an unseren längst verstorbenen Vater adressiert war, und darin stand: »WIR HABE IHRE BRUDER GEFINDEN UND FIR IH GEBETEN.« Der Rest war auf Russisch, ich habe den Brief noch, aber ich geh damit nicht zur Nachbarin, das macht mir den Edmund auch nicht mehr lebendig. Sie haben mir seine Marke geschickt, seine Konfirmationsuhr und eine Kennkarte, die vollends zerfressen war. Ein magerer Fetzen Stoff.

Ich habe zwei Brüder gehabt, den Edmund und den Emil. Edmund war Jahrgang zwanzig, Emil sechsundzwanzig. Über beide habe ich ein Lebtag lang nicht gesprochen. Was soll man auch sagen dazu: Sie waren ja beide nicht mehr da. Worüber hätte ich denn da sprechen und wen hätte ich damit belasten sollen? Gut. Wenn der Edmund tot gewesen wäre, richtig tot, wenn gemeldet worden wäre, er sei gefallen, dann hätte man anders damit umgehen können. Dann hätte man sein Konterfei aufhängen können, Edmund in Uniform, im Goldrahmen mit einem Lorbeerblatt an der Seite, wie es die anderen bis heute tun, bis zum heutigen Tag hängt die Wehrmacht in der Stube überm Lichtschalter, aber so hab ich es abgehängt. Ich dachte, wenn der Edmund plötzlich heimkommt, und er sieht das Konterfei, dann dreht er sich auf der Schwelle um und verschwindet für immer. Ich für meinen Teil hab mir sowieso gedacht, der Edmund ist bei den Kommunisten, weil ich hab mir gemerkt, was der für Ansichten hatte. Auch deshalb hab ich das Konterfei verschwinden lassen, weil ich mir sagte, so ein starker Kerl wie der Edmund, der fällt nicht, der pflügt jetzt bei den Russen die Äcker um, der gräbt und schuftet für den roten Ivan, und uns lässt er hocken. Denn schaffen konnte der Edmund, der konnte sich schinden schon als Kind, er hatte Bärenkräfte, damit drosch er gehörig drein, und er wurde nie närrisch oder grätig dabei.

An den Edmund kann ich mich gut entsinnen. Er war kräftig, aber er war immer ein Lump. So ein richtiger Sunnyboy, er konnte sich gut verdrücken und schlug sich überall durch. Er war von jeher ein hübscher Bub, und wie munter der gelacht hat, Grübchen hat er gehabt, drei Stück, eins auf jeder Backe und noch eins unten am Kinn. Und Sommersprossen, Millionen von leuchtenden Sommersprossen, wie ein Sternenhimmel, die Arme und das ganze Gesicht voll. Auch seine Haare weiß ich noch, weizenblond, dünn, mit einem störrischen Wirbel vorn an der Stirn. Der Edmund hatte so gar nichts von der Berta, seiner Zwillingsschwester, die bei der Geburt zu wenig Luft bekommen hatte und geistig zurückgeblieben war. Der Edmund war vif im Kopf. Schon als Kind war er ein Frechdachs, der eine Menge Blödsinn anstellte. Ich hab ihn schnell durchschaut, ich wusste Bescheid, ich war schließlich gut zwei Jahre älter als er. Aber über Tote soll man nicht schlecht reden. Und mein Schweigen all die Jahre, wo ich ihn noch am Leben wähnte, hat ihm auch nicht geschadet. Sowieso ist mein Motto: Man darf denken und machen, was man will, vorausgesetzt, der Allmächtige sieht es, solange man sich darüber nicht sein Maul verreißt. Hat man ein Unrecht begangen, ist man durch die Macht des Himmels genug gestraft, und man wird seine Schuld ehedem ein Lebtag lang mit sich herumschleppen. Das ist Strafe genug. Da haben die Leute hienieden nichts mitzuschwätzen. Jedem sein Sach, sag ich. Bloß: In dem Moment, wo ich mein Maul nicht halten kann, wird aus jedem harmlosen Dings ein Verbrechen. In meinen Augen ist das aber auch ein Verrat, das Ausposaunen von Dingern, die keinen was angehn, und es geschieht einem womöglich nur recht, wenn die andern kommen und sich einmischen und einen ums Verrecken abstrafen dafür.

Mit dem Edmund bin ich oft runter an die Elchenbachtalbahn. Wir haben den Arbeitern zugeguckt, wenn sie die Schienen gelegt haben. Mein Onkel Karl war dabei. Und mein Cousin Walter. Beide sind später im Krieg gefallen. In Afrika. Man muss sich das vorstellen, die sind bis Afrika gekommen und dann gefallen! Aber erst mal haben sie die Schienen gelegt, und Edmund und ich standen daneben und guckten zu. Wir waren beide schon groß, wir gingen in die oberen Klassen der Volksschule, damals ist man ja nach sieben Jahren aus der Schule gekommen, das war nicht so wie heut. Ich hatte nur drei Kleider: Eins für den Sonntag, eins für die Schule und eins für den Stall. Das für den Stall hatte ich fast immer an. Es war überall geflickt und stank. Außerdem war es zu klein, es spannte, und unten schauten die Zipfel vom Unterrock heraus. Schuhe trug ich nur im Winter, oder wenn es zur Kirche ging. Aber Haare hatte ich! Eine Pracht! Dunkel und voll waren sie, schwere Locken, auf die ich mich draufsetzen konnte beim Kämmen. Ich machte mir meistens zwei Zöpfe, die ich dann mit Haarnadeln zu Schnecken hochsteckte. Aber dann bekam ich Läuse, und unsere Mutter selig schnitt mir mit der Schere einen Bubikopf. Ich war das erste Mensch im Dorf mit einem Bubikopf. Das war flott. Darauf konnte ich stolz sein.

Sie mussten schwer lupfen, der Walter und der Karle. Das hab ich noch genau im Kopf, das Bild, wie sie lupfen mussten. Zusammen lupften sie die Schienen und legten sie an den richtigen Ort. Und der Edmund und ich standen mit offenen Mündern daneben, bis sie uns verscheucht haben. »Loss emol, Martha, ihr send doch koine kloine Kender meh«, rief der Onkel, »ganget hoim on helfet oirer Mueter beim Schaffe.« Aber wir waren freilich doch noch Kinder und wunderfitzig, auch wenn wir von morgens bis abends schaffen mussten. Außer dem Schaffen haben wir gar nichts gekannt, und trotzdem kannten wir den Wunderfitz. Ist das nicht komisch?

Es ist nicht wahr, dass die Nazis die Elchenbachtalbahn gebaut haben, wie heuer immer behauptet wird. Die Bahnstrecke wurde in den späten zwanziger Jahren angefangen und 1932 fertig gestellt. Das hat man vergessen, aber ich weiß es noch. Ich kam schon ins Haushaltungsjahr, als die Bahn eingeweiht wurde, und dann fuhr sie so viele Jahre nicht mehr. Nach dem Krieg hat man die Strecke eingestellt oder später, in den Sechzigerjahren. Der Zugverkehr lohnte sich nicht mehr, weil alle plötzlich ein Auto hatten. Es war eine Schande, aber inzwischen hat man sich’s ja wieder anders überlegt.

Bei der Einweihung der Elchenbachtalbahn waren wir dabei. Die ganze Familie. Es war an einem Samstag. Es muss im Frühherbst gewesen sein, denn in der Luft hing so ein räser Mostgeruch, und unter den Fingernägeln klebte der Dreck von den fauligen Äpfeln. Die ganze Familie kam vom Äpfellesen und war auf dem Weg in die Mosterei. Wir hatten unsern Ochsen vor den Leiterwagen gespannt, den alten Willi. Wir Kinder nannten ihn Kaiser Wilhelm, das war ein Witz, doch das durften wir nicht sagen, sonst setzte es einen Hieb von unserem Vater selig. Der Willi war ein gutmütiger und gesetzter Ochse, er erschreckte sonst nie und tat keinem was, aber wie er den Zug kommen sah, die schwarze Lokomotive, dieses schnaubende, gewaltige Ungeheuer, da scherte er aus und machte einen Satz rückwärts, der Leiterwagen kippte um, und die ganzen Lumpensäcke plumpsten auf den Boden. Das halbe Obst wurgelte neben den Schienen herum! Das war eine Gaudi! Wie haben wir gelacht, und als der Zug unter Jubel durch war, haben wir die Bescherung halt wieder aufgelesen! Es ist nicht wahr, dass man fürdermals nicht gelacht hat, man hat bloß halt eben anders gelacht als heute. Über andere Sachen. Man hatte einen anderen Humor, aber ich kann nicht sagen, dass er schlechter war.

Das Einweihungsfest der Reichsbahn lag ungefähr in der Zeit von meiner Konfirmation, ein halbes Jahr früher, ein halbes Jahr später, was tut das noch. Ich weiß bis heute nicht, was besser war. Beides Mal gab es eine feierliche Versammlung, die anfing mit dem Zusammenläuten, und der Pfarrer läutete im Kirchturm sämtliche Glocken, was er nur an den allergrößten Festtagen tat. Beides Mal spielte die Blaskapelle, in der viele Kerle aus der Verwandtschaft waren. Auch der Karle, der Walter und der Edmund. Sie spielten Tuba, Horn und Trompete. Ich hätte auch gern mitgetan, ich hätte gern die Klarinette gespielt, aber das durften die Menscher damals nicht.

Es sah schön aus, wie der »Frohsinn« in seiner farbigen Tracht am frisch geweißelten Bahnhofsgebäude stand und spielte. Es klang auch schön. Ich hab den feinen Klang der Instrumente heute noch im Ohr, so schön können die heut gar nicht mehr spielen, das kriegen die gar nicht mehr hin. Und der Bahnhof war mit Kränzen aus Stroh geschmückt, die mit bunten Bändern umwickelt waren! Die Jungfern vom Landfrauenbund hatten wochenlang im Vorfeld daran mitgewirkt, den Bahnhof in ein Schmuckkästchen zu verwandeln, und am Ende war er schöner geschmückt als die Kirche bei der Konfirmation.

Wir hatten natürlich auch unsern Emil dabei. Unsere Mutter trug ihn auf dem Arm, damit er Ausschau halten und was sehen konnte, und ich weiß noch wie heut, er hat geplärrt, als Willi ausschlug und der Leiterwagen ein Übergewicht auf die Seite bekam. Als Einziger hat er geschrien wie am Spieß, so dass alle lachen mussten, denn im Grund ist ja nichts passiert. Aber er war auch noch so klein. Wie alt war unser Emil bei der Einweihung? Er wär im nächsten Frühjahr in die Schule gekommen. Also war er sechs. Er war erst sechs Jahre alt, und er war ein ganzes Abbild vom Edmund. Er sah wirklich genauso keck aus, nur dass er rote Haare hatte, flammend rote Haare, rotere Haare habt ihr nicht gesehen. Und kraus waren sie und dick, man kam mit keiner Bürste durch, aber sie wurden nicht abrasiert. Während Edmund immer einen Stoppelschnitt trug, quasi vom ersten Tag an, weil man seinen Wirbel bändigen wollte, hat man die Haare beim Emil gelassen. Er hatte diesen wilden Lockenkopf, und dazu war er blauäugig, seine weiße Haut glänzte rahmig, und mit den feinen Brauen und den langen Wimpern sah er allerliebst aus wie ein richtiges Mensch. Er konnte so lieb lächeln. Dabei war der Emil, unser Jüngster, ein mächtiger Lausbub. Er war der Liebling von uns allen, er hat jede Menge Fürsorge gekriegt, und wir waren auf ihn nie eifersüchtig, denn er hatte diese gute Behandlung verdient. Wir meckerten nie darüber, dass er am Tisch jeden Mittag ein Stück Fleisch bekam. Außer am Freitag natürlich, dort briet ihm die Magd einen Fisch. So ein reichliches Essen hat nicht einmal der Vater gekriegt, aber der Doktor sagte, Emil sei rachitisch, und dazumal hat doch noch kein Mensch gewusst, dass das von einem Mangel an Vitamin D herrührt. Da hieß es halt: Gebt ihm Fleisch, als sei Fleisch ein Allheilmittel. Wir haben das geglaubt und dem Emil sein Fleisch gegönnt.

Dann hat er aber eine Unart entwickelt, deren Herkunft rätselhaft blieb. Gleich nach der Einweihung hat er angefangen, zum Bahnhof hinunterzulaufen und auf das Zügle zu warten. Bald jeden Abend stromerte er los, wenn der Feierabendzug gen Stuttgart kam. Sobald es in der Ferne pfiff, rannte der Emil zum Bahnhof hinunter. Manchmal ging er auch schon vorher. Ganz allein stand er da, ein kleiner Knopf, Lederhose an, Hände in den Taschen, barfuß, und wartete auf das Zügle. Der Bahnsteig war so schmal, dass es ihn beinahe weggeweht hat, wenn der Zug durchdonnerte mit dieser Wucht, die ein Zug damals hatte. Das waren ja andere Züge als heute, nicht so schlank, sondern breit und bedrohlich, denen stellte sich nichts in den Weg, die überrollten alles und nahmen alles mit. Und nicht alle Züge hielten im Dorf, bei weitem nicht, das war schon dazumal so, dass nicht alle hielten.

Wir waren die reichsten Bauern im Ort. Wir hatten sogar einen eigenen Zuchtbullen im Pferch stehen, der war pures Gold wert. Die Nachbarn brachten sämtliche Kühe zum Besamen, und was das hergab, floss sofort wieder in den Stall und in den Anbau. Man musste vergrößern, sonst war man bald weg vom Fenster. Dann kam der Traktor, und zuletzt kamen die Maschinen. Die wurden alle von einem einzigen Bullen finanziert! Wir waren sozusagen außer Konkurrenz. Neben uns hielten nur noch die Kolben einen, der schiach war und dauernd kränkelte, und das brachte freilich nichts ein. Die Kolben haben wir auch, was das Land angeht, bei weitem übertrumpft. Wir hatten mehr als alle, weil wir mehr kruppten und schafften als die andern im Dorf. Deshalb sagte man uns nach, wir hätten einen mächtigen Bauernstolz, und wir Kinder wurden auf der Gasse angespuckt. In der Schule behauptete das Ziefer, wir seien Halsabschneider, dabei hatten wir einfach nur den größten Hof. Er warf einiges ab. Trotzdem hatten wir niemals Geld im Haus. Das einzige Geld, das sichtbar eintraf, verdienten wir auf dem Markt. Das Obst und Gemüse, das wir Kinder dort verkauften, ging gut weg. Was wir dafür bekamen, diente der Mutter als Haushaltsgeld. Das Geld gaben wir daheim dem Vater, und dann wurde es immer gleich abgeholt von der Krankenkasse. Die schickte einen Büttel vorbei, der den Beitrag bei den Bauern persönlich einzog. Der nahm alles mit aus der Haushaltskasse, und danach waren wir wieder arm. Keine Ahnung, wie die Mutter das gemacht hat!

Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, aber bei uns gab es immer nur Butter oder Gsälz aufs Brot. Und im Honig steckte ein silbriger Löffel. Der sollte uns ermahnen, wie kostbar der Honig ist. Natürlich hatten wir Bienen, aber die gaben nicht immer gleich viel Honig. Der Honig war dafür reserviert, wenn es einem schlecht ging. Wenn einer blutarm war. Oder fiebrig. Dann kam unsere Mutter mit dem Honig, und wir durften den Silberlöffel abschlecken. Das war unsere Medizin, nicht die Krankenkasse. Ich hab’s euch noch gar nicht erzählt, wir waren dreizehn Kinder daheim, zwei Jungen und elf Mädchen. Erst kam die Theres, dann die Cäcil, dann kamen Isolde, Klara, Anna, Maria und ich. Ich war genau die Mittlere, die Mittlere von dreizehn. Die Mittlere ist immer die, die keiner beachtet, zumal wenn sechs schon gekommen sind und sechs weitere noch folgen, man schlüpft halt mit durch, und ich hab nie Scherereien gemacht. Nach mir kam Elsa, dann kamen Edmund und Berta, die Zwillinge, danach Eva und Anna (die große Anna war gerade an Diphtherie gestorben), zuletzt kam der Emil. Nach dem Emil konnte unsere Mutter keine Kinder mehr kriegen, und der Vater zog fort aus der Kammer.

Wir lebten von Milch und Kartoffeln. Ich litt oft Hunger als Kind. Außerdem machte ich mehrere schwere Krankheiten durch, Scharlach und Lungenentzündung. Einmal bekam ich sogar Schwindsucht, die zwei Winter lang nicht mehr wegging. Unser Vater selig war ein strenger, aber auch großzügiger Mann, der sehr gebildet war, obwohl er als Kind kaum zur Schule gehen durfte. Er hat unseren Ahnen schon als Zehnjähriger den Knecht gestellt, was heute unvorstellbar ist. Später hatte er dann selber Knechte und Mägde, und er ging rau mit ihnen um, wenn sie nicht spuren wollten. Unsere Mutter selig war eine nachgiebige, gottesfürchtige Frau, die dauernd leidend war unter den vielen Geburten. Die meiste Zeit verbrachte sie bei zugezogenen Läden im abgedunkelten Schlafzimmer. Wir Kinder wussten nie, was mit ihr los war. Trotzdem hatte ich eine glückliche Kindheit, wir waren trotz manchem Streit gut geratene Kinder, und aus uns allen ist etwas geworden im Leben. Sogar aus Berta: Sie ist in ein Kloster eingetreten und hat Körbe geflochten, bis ins hohe Alter. Vorigen Sommer ist sie eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht, hochbetagt und friedlich. Ich habe ihr Lächeln gesehen auf dem Totenbett, und ich muss sagen, ich habe nie einen sanfteren und zufriedeneren Menschen gesehen. Die Berta war ein Phänomen, und dass sie so wurde, liegt sicher mit daran, dass sie nichts begriffen hat.

Ich bin die Einzige von uns Geschwistern, die noch lebt. Die andern sind alle gestorben, und ich hatte mit ihnen wenig am Hut, weil sie mir neidig waren auf mein Erbe. Ich habe die Mutter bis an ihr Ende gepflegt, das ist auch schon wieder eine Ewigkeit her, unser Vater war schon ewig im Himmel, und dafür bekam ich das Haus zugesprochen und einen Großteil der Felder, die der Vater nicht versoffen hatte. Die Landwirtschaft war längst abgeschafft, dafür hatte ich gesorgt. Ich habe die Krupperei und Schinderei von Kind an gehasst, aber ich kannte nichts anderes als Schaffen. Deshalb machte mich die knappe Rente auch nicht glücklich, die zum Leben zu wenig war und zum Sterben zu viel. Zu der Zeit, wo die Mutter gegangen ist, waren nur noch drei meiner Schwestern auf der Welt, eine davon schwachsinnig und im Kloster, und die beiden andern haben sich um nichts geschert. Sie waren wohlhabend verheiratet und versorgt, während ich seit einer Ewigkeit allein und mit vielerlei Nöten beschwert war, und nur die Maria war älter als ich, die Anna war sechs Jahre jünger, da war diese Entscheidung, dass das Erbe im Haus blieb, nur billig. Niemand hat sich angehört, was ich mit unserer Mutter durchgemacht hab die letzten Jahre, keine von meinen sauberen Schwestern, aber dann kommen und fordern! Ich werde von meiner eigenen Tochter jedenfalls nicht verlangen, was unsere Mutter von mir verlangt hat, und ich habe meine Pflicht in aller Stille getan, ohne meine Tochter damit zu belasten. Sie hat von der Pflege unserer Mutter nichts mitbekommen, und meine Enkelin auch nicht, da bin ich mir sicher, dafür habe ich beizeiten gesorgt. Es war furchtbar, all das Umbetten und Waschen und Wickeln jahrelang, ganz zu schweigen von dem Verfall. Wenn es einmal bei mir soweit ist, dann gehe ich von selber, das schwöre ich bei Gott.

Es ist alles schon so lang her, aber ich seh den kleinen Emil noch vor mir, wie er mit seinem Anzügle unten am Bahnhof steht, einen Wimpel in der Hand, den er sich selber aus Papier gebastelt hat, und wie er den Wimpel hebt und winkt, während der Zug ferne kreischt und die Lokomotive ihn anschnaubt, das Ungetüm kommt näher, überwölbt die Sicht, das Ganze wird in eine Wolke aus Rauch und Asche gehüllt, und der Krach zerlegt alles. Der Zug hat den Donner der Welt in unser Dorf gebracht, die Welt rauschte, ratterte und raste durchs Dorf, denn ich sag ja, nicht jeder Zug hat gehalten. Es gab schon damals Züge, die nicht gehalten haben. Das hat man vergessen, aber ich weiß es noch. Da hing augenblicklich ein Zittern und Beben in der Luft. Die ganze Welt konnte man im Vorbeizischen riechen, sie roch nach Qualm und Staub und Asche und Metall, und später roch sie nach Krieg. Aber der Emil kam nicht zum Barras, weil er da schon lange nicht mehr war. Vielleicht ist das ein Glück gewesen, denn der Emil hatte nicht das Zeug zum Soldat. Er war irgendwie anders als andere Buben, aber fragt mich jetzt nicht, was das war. Da gab es etwas, das aus ihm etwas ganz Besonderes machte.

Unsere Mutter hat geschimpft, als sie den Emil zuerst unten am Bahnhof erwischt hat, sie ist ihm hinterher, hat ihn am Sack gepackt und nach Hause geschleift, aber der Emil hatte so einen Willen. Der schlüpfte am nächsten Vesper durchs Hag und haute immer wieder ab, und ich weiß ehrlich gesagt bis heute nicht, warum er das tat. Da sind viele Lücken in meiner Erinnerung, ich weiß auch gar nicht, wie er letztlich das Einweihungsfest verkraftet hat und den Auftritt vom alten Willi. Kein Schimmer mehr, wie lang er geplärrt hat und ob er womöglich Hiebe bekam, die ihm helfen sollten. Das hat man ja damals geglaubt, dass Schläge helfen, und man hat das Mittel eingesetzt, aber beim Emil hat alles nichts genützt. Bestimmt wurde er mehrfach verhauen deswegen, aber dann ist er trotzdem wieder runter zum Bahnhof. Vielleicht lebte er in dem Wahn, er hätte sich an Gott versündigt und allen das Fest versaut, und wollte es nun wieder gut machen. Womöglich hat man ihm so einen Blödsinn eingetrichtert, nur damit er aufhört zu brüllen. Und nun wollte er Buße tun, aus Angst, er käme sonst in die Hölle. Er muss eine furchtbare Angst gehabt haben. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Die Sache ist jetzt genau siebzig Jahre her. Ich weiß nur, und Gott ist mein Zeuge: Das mit dem Emil ist mir ein Lebtag lang nachgegangen und hat das aus mir gemacht, was aus mir geworden ist. Ich bin am Schluss selber runter zum Bahnhof, weil die Mutter es befohlen hat. Ich will also den Emil geschwind heimjagen, und eben rast der Zug durch, da hör ich noch die Bremsen quietschen, die Bremsen von der Lok, und ich seh hinter dem Gleis den Emil, ich seh sein Lächeln, ich schwöre, er hat bis zum letzten Augenblick gelächelt, und dann hör ich den Aufprall, es klatscht, ich weiß zuerst gar nicht, was das ist, was klatscht da, und hört man das überhaupt, hinterher frag ich mich, hört man das überhaupt, dann ist da diese gotteslästerliche Pause. Nichts passiert mehr, eine Ewigkeit lang, gar nichts. Als hätte der Herrgott die Zeit angehalten. Erst dann fliegen die Fetzen, erst dann rollt der Kopf, erst dann rollt das Köpflein in die Böschung, abgetrennt wie ein Fußball liegt es in den Brennnesseln, und der kleine Mund lächelt immer noch. Der Rest kommt nacheinander durch die Luft geflogen, und zum Glück hab ich einen Weidenkorb auf dem Rücken, einen großen geflochtenen Kratten mit Gestell, da passt alles rein, und als der Zug durch ist, fang ich an aufzusammeln, wie davor mit den Äpfeln, als der Willi durchgegangen ist, nur sind es diesmal keine Äpfel, aber ich schwöre, ich habe alles mit nach Hause gebracht, ich habe nichts vergessen, auch Emils gebügeltes Sacktuch nicht, das voller Blut war, warum war das vermaledeite Sacktuch so voller Blut?

Unsere Mutter sagte nur, »wart du nu, bis der Vatter hoimkommt«, dann holte sie unseren Vater. Der hat mich im Garten halb totgeschlagen dafür, dass ich ihm den Emil im Kratten gebracht hab, aber bei Gott unserm Herrn, ich konnte doch nichts dafür. Der Vater hat gesagt, du bist schuld, du hast ihn gerufen, und da hat unser Emil sich vergessen und ist über das Gleis daher gerannt, als der Zug kam, weil er doch immer gefolgt hat, der Emil war nie unartig, der hat doch immer gefolgt. Du hast auf der anderen Seite vom Gleis gestanden und gerufen, Martha, du hättest ihn nicht rufen dürfen, wie der Emil in seinem Anzügle dastand, du weißt doch, wie er immer gefolgt hat, ganz gehorsam ist er gewesen, du bist schuld. Und dann hat unser Vater unterm Nussbaum wieder auf mich eingeprügelt, bis ich ein schwaches Kreuz bekam, es ist nie wieder geheilt, ein Lebtag lang nicht. Wo unsere Mutter da war, als unser Vater mich zum Krüppel geschlagen hat, das weiß ich nicht, vermutlich in der Kammer, und die Reste vom Emil lagen immer noch im Kratten, der auf der Miste stand und von allen Seiten blutete, als lägen Himbeeren darin, aber die Himbeerzeit war längst vorbei, und die Fleischfliegen surrten und kreisten. Die Mutter hat hinterher immer ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich niemals mehr gerade laufen konnte, aber sie hat nie was gesagt, auch kein Wort zu ihrer Entschuldigung. Im Garten roch es nach Herbstlaub, Walnüssen und Pilzen, als ich derart verschlagen wurde, dass ich mich davon nie wieder aufrichten konnte, ich hab den herben Geruch noch in der Nase, das war ein Trost.

Mir ist’s, als wär’s erst gestern gewesen. Trotzdem kommt es mir heuer vor wie nicht wahr, als hätt ich die verdammte Leier erfunden. Das ist das Gute, wenn man alt ist und jeder einen bloß für einen Dreck hält. Man ist abgeschrieben von den Jungen, und das ganze Leben ist nichts mehr wert. Das hat aber auch sein Gutes, weil man sich von dem, was war, verabschieden kann. Man ist für nichts mehr verantwortlich. Ade, ich kann tun und lassen, was ich will. Bis dahin ist es für euch ein weiter Weg. Ihr werdet noch an mich denken, weil es euch nämlich nicht besser geht. Ihr macht das Gleiche durch wie ich, ihr geht ebenfalls durch die Hölle, aber ich habe es schon hinter mir. Und ich sage euch eins: Die Sache mit dem Emil, das war ein Schock fürs Leben. Wenn das nicht passiert wäre, damals, wäre aus mir vielleicht ein glücklicher Mensch geworden, oder jedenfalls ein glücklicherer, als ich geworden bin. Ich hab den verdammten Unfall ums Verrecken nicht verkraftet. Was die Geschwister empfunden haben, darüber wurde nicht geredet. Niemand sprach mehr davon, was passiert war, doch ich spürte eine Kälte, die vor allem vom Edmund ausging. Der Edmund wurde nie grob, aber er hat mich von da ab irgendwie geschnitten. Vermutlich hat auch er das Ende nicht verkraftet. Und unser Vater hat das Ende vom Emil sowieso nicht verkraftet, sonst hätte er sich nicht bald zu Tode gesoffen, und wie unsere Mutter es verkraftet hat, weiß ich nicht. Als ihr eigenes Ende kam und sie matt und spitzig in den Kissen lag, hab ich ihr gebeichtet, was ich davor noch zu keinem Menschen zu sagen wagte, und danach auch nicht, und sie nahm das Geheimnis mit in ihr Grab.

2

Die Liebe höret nimmer auf, so doch die Weissagungen aufhören werden und die Sprachen aufhören werden und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk, und unser Weissagen ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören.

Der erste Brief des Paulus an die Korinther 13, 8-10 (2. Bibelspruch von König Wilhelm I.für seine tote Frau Katharina.)

Samstag, 11. September

Die Tuba setzt ein, und die Musik ist so laut, dass sie Emil in den Magen schlägt. Sein Bauch kann hören! Sein Bauchnabel ist ein Ohr! Emil vergisst zu kauen. Mit offenem Mund verfolgt er, wie der Tubaspieler in sein Mundstück bläst. Die Tuba ist so riesig, dass der Mann dahinter fast verschwindet. Emil schiebt die rechte Hand unters T-Shirt und streicht über die heiße, glatte Haut. Mit dem Zeigefinger popelt er im Bauchnabel. In der linken Faust hält er einen Zipfel rote Wurst. Das Brötchen liegt neben dem Senfklecks auf dem Pappteller. Emil isst nur die Wurst. Er hockt am vordersten Eck des Biertischs und schaut dem Dirigenten zu, der mit den Armen fuchtelt. Emil baumelt mit den Beinen. Er sieht ihn von schräg hinten. Der Dirigent hat eine Glatze und einen gewaltigen Schnurrbart und einen Taktstock, mit dem er in die Luft knallt wie mit einer Peitsche. Vor ihm sitzt Emils Schwester Elke und spielt Klarinette. Eine Klarinette ist natürlich nicht zu vergleichen mit einem Saxophon und schon gar nicht mit der Ersten Basstuba. Vorgestern hat Emil eine Blockflöte bekommen. Er mag gerne Blasmusik. Die Blaskapelle hat eine schöne Uniform. Die Männer tragen schwarze Anzüge mit roten Wappen darauf, die Frauen weiße Spitzentücher und altmodische schwarze Trachtenröcke. Auch Elke trägt eine Tracht, obwohl sie blaugrüne Haare hat. Außerdem hat sie immer ein Handy auf dem Schoß. Oder sie hockt an ihrem blöden Computer, aber das geht jetzt nicht. Vor ihr steht kein Bildschirm, sondern nur ein Notenständer. Neben Elke sitzt ihre beste Freundin Sarah und spielt Querflöte.

Das Festzelt ist hell erleuchtet. Auch auf der Empore, wo die Musik spielt, ist es hell. Nur draußen ist es schon dunkel. Durch einen Seitenschlitz in der weißblauen Zeltplane kann Emil einen Streifen Nacht sehen. Daneben tanzt eine Schnake, die ist so groß wie Emils Hand. Morgen sind die Sommerferien vorbei. Bald muss Emil wieder in den Kindi. Emil ist jetzt so (er stellt sich die fünf Finger seiner linken Hand und den Daumen seiner rechten Hand vor), und er darf in die Vorschulgruppe. Emil lässt den Wurstzipfel fallen, weil er die Finger der linken Hand aus Versehen wirklich gespreizt hat. Er schluckt den letzten Bissen hinunter und springt von der Bank. Er muss nach Hause. Agnes ist schon heimgegangen und Lara auch. Gerd hat gesagt, Emil soll mit Agnes und Lara losgehen, bis zum Zaun und über die Straße. Aber Emil wollte noch bleiben und seine Wurst aufessen.

Auf »Rosamunde« folgt ein gewaltiger Tusch. »Ein Prosit, ein Prohosit der Gemütlichkeit …« Emils dünner kleiner Körper vibriert. Die Wurst, die er gegessen hat, wackelt im Magen. Emil schiebt das T-Shirt hoch und legt seine Hand auf den nackten Bauch, weil er fühlen will, wie sie innendrin tanzt. Auf einmal ist es still. Die Musik hat aufgehört. Emil steht mitten im Zelt und schaut sich um. Um ihn herum sind alle Bänke leer. Es ist schon spät und das Fest ist gleich zu Ende.

Mit seinem Bierglas in der Hand stakst der Anton an Emil vorbei. Dabei streift er ihn am Bein. Anton sieht aus wie ein Erwachsener, aber im Kopf ist er noch ein kleines Kind. Emil sieht ihm nach. Er verzieht die Nase, weil der Anton stinkt. Anton taumelt an der linken Seite zum Ausgang, aber er bleibt im Zelt. Er setzt sich allein an den Biertisch neben dem offenen Schlitz, hinter dem die Nacht ist.

Auch der Klaus und Jackie sind noch da. Aber die sind weiter hinten, wo mehr Betrieb ist. Suchend dreht Emil sich um. Er fühlt sich allein. Bei wem könnte er Schutz suchen? Nicht bei Klaus und Jackie jedenfalls. Klaus ist so wie Anton, und Jackie ist sogar noch schlimmer. Bei Jackie weiß man nie, woran man ist. Der tut so lieb, und dann haut er zu. Plötzlich gibt es Beifall. Alle, die noch im Zelt sind, klatschen. Schnell wendet sich Emil wieder dem Dirigenten zu, der sich vor dem Publikum verneigt. Dabei macht er ein so feierliches Gesicht wie der Pfarrer Lenz, wenn er den Segen spricht. In der Blasmusik kommt Unruhe auf. Alle verrenken sich und wedeln mit ihren Instrumenten. Der Tubaspieler steht auf. Sarah trinkt aus einer Plastikflasche. Elke hat den Kopf gesenkt. Aber sie schläft nicht. Sie spielt mit ihrem Handy. Emil streitet oft mit ihr. Am Mittag hat sie behauptet, dass es nicht »lebig«, sondern »lebendig« heißt: »Weil alles Leben ein Ende hat.« Emil findet »lebig« viel besser, und es ist doof, wenn Elke deshalb über ihn lacht.

Der Dirigent greift zum Mikrophon. Seine Stimme klingt sehr ernst und traurig. Emil kann jedes Wort genau verstehen. »Unsere traditionelle Hocketse vom ›Frohsinn 1848‹ geht dem Schluss zu, liebe Freunde, wie von jeher ist um neune Zapfenstreich, aber wir haben auch um neun in der Früh schon angefangen, nicht wahr?«

Emil versteht nicht, warum die Leute lachen.

»Wir danken allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die das Zelt aufgebaut und uns reichlich bewirtet haben, und wir danken dem Schönbronner Publikum. Genauso den Blasmusik-Kapellen aus den Nachbar- und Partnergemeinden, die uns wie in jedem Jahr unterstützt haben. Unser letztes Stück ist neu einstudiert. Es ist ein wenig anspruchsvoller. Die Melodie kommt aus den ›Kindertotenliedern‹ von Gustav Mahler. Wir möchten uns damit verabschieden. Gute Nacht allerseits!«

Emil setzt sich wieder hin. Er verfolgt, wie der Tubaspieler das Zelt durch den Schlitz an der Seite verlässt. Vielleicht ist er beleidigt, weil er bei dem Kinderlied nicht mitspielen darf, denkt Emil. Aber seine Basstuba lässt er einfach stehen! Also kommt er zurück. Emil rutscht halb von der Bank. Er staunt darüber, wie groß und dick der Tubaspieler ist. Sein Bauch ist so rund, dass eigentlich gar kein Instrument mehr davor Platz hat. Er schwitzt. Beim Hinausgehen wischt er sich das Gesicht ab. Sein Kopf ist rot wie das Sacktuch.

In den hinteren Reihen gehen die Lichter aus. Nur die Empore ist noch angestrahlt. Im Licht der Scheinwerfer hebt der Dirigent seinen Stock. Ein letztes Mal wird gehustet. Dann kehrt bei den Musikern Ruhe ein. Alle Instrumente sind einsatzbereit. Nur die Tuba nicht. Die Kapelle fängt ohne die Tuba an zu spielen. Erst klingt es nur ganz leise. Es hört sich an wie mit Wasser in den Ohren. Emil grinst. Er beobachtet seine Schwester, die sich die Lippen leckt, ehe sie das Mundstück ansetzt. Elke hat wieder ihre Zornfalten auf der Stirn. Immer wenn sie wie Flüstern spielt, schaut sie grimmig drein.

Emil steht auf und dreht der Musik den Rücken zu. Er läuft hinaus auf den Gang. Mal abgesehen von Jackie ist er das einzige Kind im Zelt, alle sind schon im Bett, weil bald die Schule wieder losgeht, und dann ist auch wieder Kindi. Aber Jackie zählt nicht, weil er schon ein Jugendlicher ist. Auch wenn Gerd sagt, er sei zurückgeblieben. Jackie ist oft gemein. Er spuckt und er schlägt Schwächere. Emil muss jetzt wirklich nach Hause. Er kann nicht mehr warten, bis das lahme letzte Lied aus ist. Deshalb wirft er der Blaskapelle einen langen Abschiedsblick zu. Gerade kommt der Basstubaspieler zurück. Er hockt sich auf seinen Platz und fängt an zu spielen. Wahrscheinlich hat er die Flüsterstelle ausgenutzt, weil er mal gemusst hat.

Emil muss auch. Er muss sogar dringend. Er fängt an zu rennen und stolpert auf den Seitenausgang zu. Plötzlich bleibt er stehen. Denn er sieht draußen, wo der Schlitz im Zelt einen Streifen Nacht zeigt, den Mond aufblitzen. Oder nein. Es ist doch nicht der Mond. Es ist ein silberner Helm. Er sieht aus wie ein riesiger Schnakenschädel. Der Helm gehört zu einem Motorradfahrer. Aber vielleicht ist es auch ein Außerirdischer, der mit seinem Ufo auf dem Festplatz gelandet ist. Womöglich haben die Lichter vom Festzelt so stark gestrahlt, dass er sie im Weltall gesehen hat.

Emil glaubt nicht wirklich daran. Also ist es ein Motorradfahrer. Aber warum hat er den Helm nicht abgenommen? Da stimmt etwas nicht. Da draußen ist ein Fremder, der kann ein Einbrecher sein, oder er ist ein Kinderklauer und hat eine Pistole. Poff! Der Motorradfahrer steht hinter dem Schlitz und starrt Emil durch seine Insektenbrille an. Er trägt eine Maske! Das ist komisch, Emil kriegt Angst, und niemand ist im Zelt, der ihm helfen kann. Es hat keinen Zweck. Denn der Klaus kapiert nichts, der Anton säuft Bier, und Jackie lacht ihn nur aus. Wären bloß Agnes und Lara noch da. Emil kriegt Hennenhaut. Er will jetzt sofort nach Hause. Gerd wartet bestimmt am Fenster auf ihn.

Die Musik wird laut und immer lauter. Gleich ist sie zu Ende. Emil kehrt um und rennt in die andere Richtung, durch den dunklen Mittelgang nach hinten, wo das Zelt offen ist. Er muss nur quer übern Festplatz laufen, dann kommt hinter dem Zebrastreifen schon das Gartentor.

*

Kurz vor neun Uhr abends. Die Mondsichel gab kein Licht. Über den Kirchplatz von Schönbronn huschte ein Schatten. Der Mann war im Dunkeln schier unsichtbar: Er trug eine olivgrüne Armyhose, eine Bomberjacke in Urbantarnfarben und schwarze Springerstiefel. Er ging nach vorn gebeugt und hinkte leicht, weil sein linkes Bein steifer blieb als das rechte. Sein eingezogener Hintern war mager, seine Beine wirkten dünn im Gegensatz zu seinem bulligen, gedrungenen Oberkörper. Der Mann hatte keinen Hals. Sein Kopf, den er zwischen die nach vorn fallenden Schultern gezogen hatte, war extrem derb, das Gesicht flach. Mit den spitz abstehenden Ohren, den dunkelbraunen Augen, der breiten Nase und den starken weißen Zähnen erinnerte er an eine Hyäne, an einen hungrigen Aasfresser. Er blieb stehen und witterte.

Aus dem Festzelt drang kein Bierdunst, sondern es roch nach Wein und Most. Wenn es nach Bier gestunken hätte, wäre der Mann auf der Stelle umgekehrt. Er konnte Bier nicht leiden. Er musste brechen davon, oder es wurde ihm schwarz vor Augen. Er überlegte sich nicht, warum das so war. Der Grund dafür musste in seiner Geschichte liegen, aber er hatte keine Erinnerung daran. Er hatte alles, was mit der Vergangenheit zu tun hatte, abgelegt. Seitdem war er nur noch ein Schatten. Das sorgte dafür, dass man ihn leicht übersah, obwohl er sich keine Mühe gab, unauffällig zu wirken.

Er war jungenhaft, verhärmt und verschlagen. Auf der Straße hielt man ihn für einen gealterten Jugendlichen. Das lag vor allem an seinen martialischen Klamotten und an den vollen hellbraunen, zerzausten Haaren, aber auch an seinem leeren, lauernden Gesichtsausdruck und an der gegrätschten Beinstellung, die nicht von seiner Behinderung herrührte, sondern von seinem Machismo. Er war immer der Platzhirsch. Er kontrollierte die Szene, auch wenn es gar nichts zu kontrollieren gab. Deshalb hatte er dauernd die Hände in den Taschen. Das wirkte spätpubertär. Es täuschte darüber hinweg, dass er nicht zwanzig war, sondern ungefähr dreißig.

Aus der Vergangenheit hatte er einen Vornamen mitgebracht: Er hieß Stanco. Stanco, das genügte. Stanco teilte die Welt in zwei Teile: In das, was er mochte, und in das, was er nicht mochte. Das machten vermutlich alle Menschen so. Doch Stanco hielt sich radikaler als andere an die Regel: Ja oder nein. Daumen hoch, Daumen runter. Lebendig oder tot. Was Stanco ablehnte, war es wert, von ihm zertreten zu werden. Es gab viel mehr Dinge, die er hasste, als Dinge, die ihm etwas bedeuteten. Kleintiere zum Beispiel. Hasen, Hühner, Katzen und Mäuse fand er widerwärtig. Und junge Hunde. Alles, was niedlich war, fand er zum Kotzen. Und: Er war lichtscheu. Er verabscheute das Tageslicht. Er kroch erst aus dem Haus, wenn es dunkel wurde. Dann streunte er umher und ging seinen Geschäften nach.

Stanco hatte ein gewisses Defizit, aber er litt nicht darunter. Oder er spürte sein Leiden nicht. Er war durchschnittlich intelligent, ohne nennenswert lesen oder schreiben zu können. Dafür konnte er rechnen, und er konnte Preise aushandeln. Er besaß Autorität. Er konnte anderen Menschen Befehle erteilen, und sie gehorchten. Andernfalls bestrafte er sie. Er übte auch Rache. Es machte ihm nichts aus, ihnen Schmerz zuzufügen. Das tat ihm nicht weh, denn er konnte sich in niemanden einfühlen. Er hatte kein Mitleid. Die Begriffe Glück oder Unglück sagten ihm nichts. Er war, was Gefühle anging, taub. Und seine Art zu hassen war in Wirklichkeit eine Unart zu herrschen.

Stanco schätzte bestimmte Dinge. Doch falls es etwas gab, das er liebte, verbarg er es vor sich selbst, denn Liebe machte schwach. Stanco war stark, er brauchte nicht viel. Was er brauchte, konnte man kaufen: Zigaretten, Fastfood, mehrere Handys und schnellen Sex. Er hatte offiziell nicht einmal ein eigenes Auto. Seine Behausung war kümmerlich. Er wohnte allein in einer schmutzigen kleinen Erdgeschoss-Wohnung im Stuttgarter Westen. Sein Zimmer ging zu einem baumlosen, asphaltierten Hof hinaus, in dem die Mülltonnen standen. Wenn es schwül war, roch es überall nach Fäulnis und Verwesung.

Stancos Leben war dennoch würdevoll. Er war sein eigener Chef. Und er war eine Art Unterboss in einer gewissen Szene. Aus Stuttgart hielt er sich heraus, weil dort die Ränge verteilt waren, aber er regierte einige aneinander grenzende Vorstädte im Osten: Fellbach, Waiblingen, Bischofsweiler, Gäufelden, Gmünd. In seinem Revier hatte er allein das Sagen, und er bestimmte, was lief. Er hatte einige Freunde, mit denen er etwas aufbauen konnte. Unter seinen Kumpels herrschte eine strenge Rangordnung. Er bezahlte sie anständig, und sie durften das Wechselgeld behalten. Betrogen wurde in seinem Gewerbe nicht. Aussteiger und Verräter gab es keine. Das konnte sich niemand leisten, denn es endete mit einer knappen Hinrichtung. Der Ring war überschaubar, alle hielten sich an die Gesetze. Und weil jedes einzelne Mitglied diszipliniert war, blieb alles sauber. Es gab keine verwanzten Wohnungen, keine abgehörten Telefone, keine verdeckten Ermittler, keine observierten Kuriere.

Stanco war ein Jäger. Er konnte seine Beute schon auf zig Kilometer riechen, und so erweiterte er beständig seinen Abnehmerkreis. Seine Stammkunden waren reich und gesund, ganz normale Leute aus dem gehobenen Mittelstand. Sie trugen Designer-Anzüge und fuhren schnelle Autos. Sie hatten die besten Jahre noch vor sich und übten interessante Berufe aus: Zahnärztin, Werbegrafiker, Versicherungsvertreter, Makler, Psychotherapeutin und Geschäftsführerin im Supermarkt. Sie hatten Ämter im Gemeinderat und in der Kirchengemeinde, sie malten am Wochenende in ihrem Atelier und wohnten auf Halbhöhenlage am Stadtrand, in Villen mit Alarmanlage, Swimmingpool und Sauna.

Sobald sich daran etwas änderte, war Stanco an seiner Kundschaft nicht mehr interessiert. Das Geschäft mit Leuten, die sich ruinieren wollten, überließ er lieber anderen. Das waren allesamt Dilettanten. Stanco hingegen arbeitete professionell. Dafür musste er viel reisen. Mit einem präparierten Audi 100 älterer Bauart war er dauernd zwischen Stuttgart und Osteuropa unterwegs. Den Stoff versteckte er im Tank. In einem schier unglaublichen Tempo machte Stanco haufenweise Geld, das er sofort wieder investierte. Er behielt nichts für sich. Das würde er erst tun, wenn er sich zur Ruhe setzte. In ein paar Jahren konnte er sich zurückziehen, auf eine Luxusjacht in der Adria.

Dass Stanco immer noch nebenher kleine Jobs erledigte, war eine Schwäche von ihm. Diese kleinliche Gier verriet seine bäurische Herkunft. Wenn immer noch was Kleines dazuverdient werden musste, steigerte das unnötig das Risiko. Zumal es lächerliche Summen waren, die Stanco auf diese Weise einstrich, gerade mal genug, um sich ein paar Stangen Zigaretten zu kaufen. So gesehen, war das total sinnlos. Aber vielleicht lag der Reiz auch in den Kunden. Das waren keine abgefuckten Freiberufler aus dem provinziellen Stadtrandgetto, das waren Kinder. Sie waren ehrlich, sie waren unschuldig, sie waren sehnsüchtig und dankbar. Sie gaben Stanco etwas zurück, das er schmerzlich vermisste.

Diesmal waren es Schüler aus Schönbronn. Sie hatten sich mit ihm über eins seiner Handys verabredet. Sie hatten die Nummer aus einer zuverlässigen Quelle. Was sie wollten, war harmlos und wenig, aber genug, um sich dafür in eine S-Bahn zu setzen. Stanco betrat das bunt beleuchtete Festgelände, sah sich um und zündete sich eine Zigarette an. Er schüttelte den Kopf. Einer der Schüler sollte die Ware exakt um neun hinter dem Festzelt in Empfang nehmen. Der Ort erschien ihnen sicher, weil Fremde auf einem Dorffest nicht auffielen. Stanco fand die Idee romantisch, aber er willigte ein. Die Sache kam ihm ungefährlich vor, sein Gespür funktionierte, und er war sich sicher, dass es keine Falle war.

Das Handy in der linken Innentasche vibrierte. Es war eines von den gewaschenen Dingern, mit denen Stanco keine Geschäfte machte. Er nahm es heraus und drückte die grüne Taste. Am anderen Ende war seine Schwester Svetlana.

»Was willst du?« Er redete deutsch. Er redete immer deutsch. Er wusste nicht, ob sie noch eine andere Sprache beherrschte, und es war ihm egal.

»Du biss ein verrottetes Ssück Scheiße«, sagte sie. »Ich will Namen, kapiert?« Sie nuschelte, und sie sprach mit einem ungewohnt starken Akzent.

»Ich kann jetzt nicht.«

»Du gibss mir bis morgen Namen. Alle Namen. Oder du sagss mir, wer war es.«

»Halts Maul, du Fotze. Du bist stinkbesoffen.«

»Wer war es?«

Stanco spuckte auf den Boden.

»Dieses Schwein. Diese – hicks – Drecksau. Ich bring ihn um.«

»Reg dich ab. Es war keiner von meinen Leuten, kapiert?«

»Wer dann? Ich besorg mir eine Waffe. Ich kann schießen. Ich drücke ab.«

»Ich warne dich, Svetlana. Du kennst das Gesetz.«

»Bis morgen. Bis morgen früh um ssehn will ich Liste.«

»Ich warne dich. Du bist meine Schwester. Du musst mir gehorchen. Zum letzten Mal: Gib mir die Schlüssel!«

»Nein. Du kannss mich mal, Wixer. Ich bessimme selbst, was ich mache.«

»Hast du gehört? Die Schlüssel!«

Stanco unterbrach die Leitung, versenkte das Handy in seiner Bomberjacke und strich um das Festzelt herum. Das spärliche Publikum war prollig. Um nicht aufzufallen und weil er Hunger hatte, kaufte er sich draußen am Stand eine Currywurst. Er schlang sie hinunter. Als die Blasmusik einsetzte, zuckte er zusammen. Das war Marschmusik, das war Militär. Sein Herz klopfte, seine Schläfen surrten, und er widerstand dem Impuls, einfach wegzulaufen. Dabei konnte er das gar nicht. Er war wie gelähmt, und er hatte nur noch ein Bein. Mit dem konnte er nicht rennen, auch wenn er in Deutschland eine Prothese bekommen hatte.

Plötzlich kam ein kleiner Junge aus dem Zelt geschossen und rannte geradewegs in ihn hinein. Stanco erschrak. Er strauchelte. Instinktiv ballte er die Faust. Das Weckle flog durch die Luft, der Rest der Wurst fiel auf den Boden. Die Hand, mit der Stanco den Pappteller gehalten hatte, war voller Curry-Ketschup. Sie sah aus, als würde sie bluten. Sie war mit Blut beschmiert, und Blut troff auf das lockige Haar des Jungen, der überall mit Blut besudelt wurde. Stanco versuchte, es abzuwischen. Der Kleine brüllte. Stanco fluchte in einer Sprache, die er selber nicht mehr verstand.

»He, du Schwuler, lass sofort meinen Bruder los!« Eine grünhaarige Punkerin in einem altbackenen Trachtenkostüm schrie und rüttelte an Stancos Arm.

Sonntag, 12. September

Gegen 18.30 Uhr. KHK Timo Fehrle, Kriminalhauptkommissar im Dezernat Sexualdelikte, verließ sein Büro im Polizeipräsidium Stuttgart. Er schloss die Tür zweimal ab, prüfte, ob sie verriegelt war, sprang die Treppen hinunter und lief zum Parkplatz, wo sein Dienstwagen stand, ein schwarzer Daimler.

Fehrle hatte mit Barbara und den Kindern zwei Wochen am Gardasee Ferien gemacht. Auf einem Campingplatz in Bardolino hatten sie einen Bungalow gemietet. Dieser Urlaub war bitter nötig gewesen, denn seit dem Skiurlaub in den Dolomiten hatten die Kinder ihren Vater kaum noch zu Gesicht bekommen. Nathan hatte schwimmen gelernt, und Fehrle hatte mit ihm Kieselsteintürme gebaut, die Jorinde wieder zerstörte. Sie waren mit dem Schlauchboot gepaddelt, Barbara hatte in der Sonne gelegen und gelesen, sie hatten gemeinsam mit den Kindern gekocht und gegessen, und Fehrle hatte die Abende allein mit Barbara verbracht. Wenn die Kinder schliefen, waren sie hinunter zum Strand gegangen und hatten Wein getrunken. Einmal hatten sie nachts am Wasser miteinander geschlafen, Fehrle hatte eine Jacke auf die harte Wiese gelegt, Barbara hatte gekichert, und beide hatten dem Gurgeln der Wellen zugehört.

»Normalität«, hatte Barbara am letzten Abend gefordert, als sie neben Fehrle im Halbdunkel am Ufer saß und die nackten Zehen in den schütteren Sand bohrte. Ihr bunter Batik-Minirock hatte sich wie ein Fächer um ihre braunen Oberschenkel gelegt. Mit ihren halblangen Naturlocken und der drahtigen Figur entsprach Barbara dem praktischen blonden Frauentyp, den Fehrle schätzte. Sie warf den Kopf herum und starrte ihn an. Sie hatte eine hohe Stirn, runde hellblaue Augen, Sommersprossen und eine Stupsnase. Ihre Oberlippe war zu kurz, ihr Mund war leicht geöffnet. Er entblößte große, oval geformte, im Dämmerlicht weiß schimmernde Schneidezähne. Die Lippen waren blau von dem tintigen Bardolino, den sie abwechselnd in kleinen Schlucken aus der Flasche getrunken hatten. Fehrle hatte den Korken mit dem Daumen eingedrückt.

Normalität. Für vierzehn Tage war alles normal gewesen. Sie waren eine Familie. Am Vortag waren sie zurückgekehrt. Die Rückreise verlief zügig. Gegen halb neun kamen sie daheim an. Es war kühl draußen. Es dämmerte. Der Himmel war dunkelblau. Im Zwielicht war das Haus unheimlich. Der Neubau wirkte verlassen, obwohl im Flur Licht brannte. In der Küche lief das Radio. Fehrle machte es aus. Als Erstes hörte er den Anrufbeantworter ab, während Barbara die Kinder, die nach der langen Autofahrt aufwachten und quengelten, auszog und ins Bett brachte.

Am Sonntagmorgen herrschte strahlendes Spätsommerwetter. Um halb neun hatten sie zusammen gefrühstückt, und Barbara war mit Nathan und Jorinde in die Kirche gegangen. Sie waren evangelisch, Fehrle war katholisch getauft. Als Kind war er bei den Ministranten gewesen; seine Eltern, die weit draußen auf dem Land lebten, gingen noch immer regelmäßig zur Messe. Fehrle kam aus einer Bauernfamilie – was ihm von seiner Herkunft blieb, war seine Vorliebe für gutes Essen. Zum Mittag hatte er Spaghetti gekocht mit getrockneten Steinpilzen, die er in Bardolino gekauft hatte. Sie wurden drei Stunden lang eingeweicht und dann in der Pfanne mit frischen braunen Champignons und klein gehackten Zwiebeln gemischt. Dazu gab es rotgrüne italienische Eiertomaten, die geschält, gesalzen, mit Ricotta gefüllt und lauwarm serviert wurden. Sie hatten draußen auf der Terrasse gegessen. Danach waren sie mit zwei Autos an den Plüderhausener See gefahren, mit dem schwarzen Audi und dem roten Golfle, und Fehrle hatte sich überlegt, wie er sich absetzen konnte.