Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

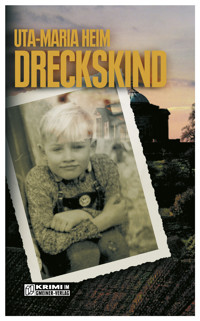

- Herausgeber: GMEINER

- Kategorie: Krimi

- Serie: Traumatherapeutin Nuria Haas

- Sprache: Deutsch

Nuria Haas arbeitet als Traumatherapeutin im trendigen Stuttgarter Westen. Zu ihr kommt Selina Seidel, eine 20-jährige Ballettschülerin mit krankhafter Angst zu fallen. Nach einem Unfall verschwindet Selina plötzlich. Nuria sucht nach ihr und findet die Leiche einer Frau. Unerwartet wird Nuria mit ihrer eigenen Vergangenheit konfrontiert. Denn sie verlor als Neunjährige ihre Adoptiveltern. Was ist damals passiert? Und wer hat die Frau umgebracht, die ihre leibliche Mutter sein könnte?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 309

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

Uta-Maria Heim

Tanz oder stirb

Stuttgart-Krimi

Zum Buch

Aufwühlend Nuria Haas lebt als Traumatherapeutin mit ihrer autistischen Tochter Rosalie im Stuttgarter Westen. Zu ihr kommt Selina Seidel, eine 20-jährige Ballettschülerin. Nach einem Sturz leidet sie unter der krankhaften Angst zu fallen und sucht nun Hilfe. Nuria erfährt von der unmenschlichen Behandlung bei der klassischen Tanzausbildung in der Nurejew-Schule. Als sie die Leiterin, die ehemalige Primaballerina Irina »Olga« Iwanowa, kennenlernt, macht diese Berühmtheit auf Nuria wider Erwarten einen warmherzigen und lebensklugen Eindruck. Ist das, was Selina erzählt, wirklich wahr? Oder sind es die Projektionen einer überforderten jungen Frau? Selina fällt wieder, zieht sich eine Knieverletzung zu und muss die Nurejew-Schule verlassen. Auf der Suche nach ihr stößt Nuria auf ihr eigenes Kindheitstrauma. Als sie neun Jahre alt war, verschwand ihr Adoptivvater, ihre Adoptivmutter verunglückte tödlich. Und nun findet Nuria die Leiche einer Frau, die möglicherweise ihre leibliche Mutter ist.

Uta-Maria Heim, geboren 1963 in Schramberg, lebt als Hörspieldramaturgin und Autorin in Baden-Baden und Stuttgart. Sie studierte in Stuttgart Literaturwissenschaft, Linguistik und Soziologie und arbeitete für die Stuttgarter Zeitung und den Süddeutschen Rundfunk. 1993 bis 2002 lebte sie in Hamburg und Berlin. Neben vielen Features, Essays und Hörspielen veröffentlichte sie zahlreiche Bücher, vor allem Krimis. Zuletzt erschien 2022 der Roman »Albleuchten. Eine Herbstreise 1790«. Sie erhielt zweimal den Deutschen Krimi-Preis, den Förderpreis Literatur des Kunstpreises Berlin, ein Stipendium der Villa Massimo in Olevano Romano sowie den Friedrich-Glauser-Preis. Sie ist Mitglied im PEN-Zentrum Deutschland.

Impressum

Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.

Personen und Handlung sind frei erfunden.

Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen

sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie

regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2023 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von: © Sarbescu Radu / shutterstock.com

ISBN 978-3-8392-7686-0

Prolog

Eine Stadt steigt ab. Die Stimmung sinkt in den Keller. Plötzlich kommen Probleme dazu, mit denen kein Mensch gerechnet hat. Die Inflation bedroht die gewohnte Sicherheit. Spätestens im Sommer lässt sich die Angst nicht mehr aufhalten: Die Preise explodieren, die Firmen sterben – in den Baumärkten stapeln sich die Heizlüfter. Die Buchhandlungen verwaisen. Wer hätte gedacht, dass es irgendwann wieder bergab gehen könnte? Müssen wir alle sterben? Die Nachrichten warnen halbstündlich davor, die Medien wissen nichts anderes zu berichten. Die Serie der Hiobsbotschaften reißt nicht ab: Die Börsen bremsen, die Kurse brechen ein. Der Gebrauchtwagenmarkt ist überteuert, die Brötchenpreise steigen, die Nebenkosten explodieren, und es gibt keine bezahlbaren Wohnungen mehr. Niemand kann sich mehr irgendetwas leisten. Das Gas geht aus. Wir werden erfrieren. Der finale Untergang droht. Vor lauter Furcht verfallen die Leute in Panik. Und kein Mensch will mehr arbeiten, weil sich die Schinderei nicht lohnt. 60 Prozent der Beschäftigten, sagt eine Studie, würden ihren Job sofort hinschmeißen, wenn sie das Geld nicht bräuchten. Hotels, Gaststätten und Schwimmbäder schließen, weil niemand mehr dort arbeiten möchte. Überall herrscht Fachkräftemangel. Jugendliche wollen keine Ausbildung mehr machen, sie haben auf nichts mehr Bock. Die Einzigen, die noch irgendwie motiviert werden, sind die Traumatherapeut*innen. Sie schießen wie Pilze aus dem Boden.

Anlass zur Hoffnung in dieser Stadt bietet allein das Ballett: In Stuttgart wird weitergetanzt. Wie wild. Jetzt erst recht.

I.Annd those who were seen dancing were thought to be insane by those who could not hear the music.

1

Sie lag auf der Seite. Sie hatte einen Schuh verloren, ein brauner Mokassin mit halbhohem Absatz. Sie trug Seidenstrümpfe. Ihr beiger Trenchcoat schimmerte wie das Fell eines Hasen. Ihr linkes Auge war geschlossen, die Nase bleich und spitz, der Mund lächelte. Aus ihrem rechten Ohr floss ein Rinnsal Blut. Um sie herum waren ihre Einkäufe verstreut: Erdbeeren, Möhren, ein Salatkopf, Waschpulver. Mittendrin eine zerbrochene Milchflasche, in deren Scherben sich die Abendsonne spiegelte. Ein clowngesichtiger Pfirsich kullerte an den Rand des Stilllebens und blieb dort liegen.

Blut stahl sich dazu, fügte sich ungefragt in das Bild ein, das bis dahin perfekt gewesen war. Auch kamen störende Geräusche hinzu, welche die Stille durchschnitten: das Pfeifen des Frühlingswinds, das ferne Rauschen des Verkehrs, das röhrende Rattern einer Straßenbahn. Ein störrischer Vogel, der nicht schweigen wollte. Das alles untergrub die Andacht des Augenblicks, den vollkommenen Stillstand.

Während sie so dalag, in der Erinnerung für immer so daliegen würde, am Rand der Straße, in ihrem eigenen Viertel, fast vor dem Haus, in dem sie wohnte, erblühten über ihr die Kastanien, als hätte jemand Kerzen in die Bäume gesteckt. Und diese Kerzen, die sonst stumm waren, sangen ein irrsinniges Lied.

Immer, wenn Nuria glaubt, sie habe die Heimsuchung überwunden, überfällt sie diese Szene. Mit einer Eindringlichkeit, die sich mit den Jahren und Jahrzehnten gesteigert hat.

Heute ist der Jahrestag. 35 Jahre ist es her, auf den Tag genau. Der 13. März, ein Freitag. Mama hat eingekauft, und dann fuhr sie mit dem Auto nach Hause. Dort, kurz vor dem Ziel, passierte der Unfall. Nuria war neun Jahre alt. Sie war nicht dabei, aber sie hat den Knall gehört und ist mit nackten Füßen rausgerannt. Sie hat ihre Mutter vom Kopfsteinpflaster aufgelesen.

Die Einzelheiten wurden über die Jahre immer präziser, und es gesellten sich neue Eindrücke hinzu. Nuria weiß nicht, ob es der Abbau von Blockaden ist, der das ermöglicht, das Schwinden der Verdrängung, oder ob sich ihre Fantasie freie Felder erobert, die vorher mit nichts besetzt waren als mit einer vagabundierenden Angst. Nuria hat mit niemandem darüber gesprochen, niemals, auch damals mit ihrer Lehrtherapeutin nicht. Die sie während und nach der Ausbildung über einen langen Zeitraum hinweg begleitet hat, um aus ihr einen funktionstüchtigen Menschen zu machen, dessen Konflikte bearbeitet und dessen Bedürfnisse geklärt waren, damit er anderen Bedürftigen helfen konnte. Suse war ein kerniger Charakter, ausdauernd, duldend und willensstark, aber sie hat einfach nichts begriffen. Nichts.

Mit beiden Beinen springt Nuria aus dem Bett und geht barfuß über den Teppich. An ihren Fußsohlen spürt sie die weiche Wolle, die an die sanfte Berührung von Moos erinnert und einen wohltuenden Kontrast abgibt zum kantigen, harten Kopfsteinpflaster. Und zum Asphalt, mit dem das Pflaster an manchen Stellen ausgebessert war, weil die Neubausiedlung im Bohnenviertel schneller wuchs, als man mit den Straßenarbeiten hinterherkam. Alles wucherte, keimte und blühte auf. Dann verdarb es schon wieder. Was gestern vollbracht war, wurde heute wieder aufgerissen, und morgen kam der Mai und machte alles nochmals neu. Alles war so ungeheuer lebendig.

Nuria hat sich in ihrem Traum verheddert, sie ist noch nicht vollends wach. Sie befindet sich nicht 1987 im Bohnenviertel, wo sie als Kind durchgestiefelt ist auf dem Heimweg von der Jakobschule zum Olgaeck, sie lebt 35 Jahre später im Stuttgarter Westen.

Nach dem Studium in Tübingen ist Nuria zurück nach Stuttgart gezogen, und nach der Trennung von Archie hat sie sich eine kleine, für ihre Verhältnisse schon damals viel zu teure Dachwohnung in einem reizenden Jugendstilbau in der Hasenbergsteige gekauft. Das Haus steht in luftiger Halbhöhenlage, mit großzügigem Abstand zu den unterschiedlichsten Villen, die dagegen alle massiv und klobig wirken. Es gleicht einem Solitär und wird umsäumt von Skulpturen. Die Hasenbergsteige verbindet Bäume mit Kunst; Mauern wurden mit Hasen besprüht, an einem begrünten Aussichtspunkt genießt man den Panoramablick vom Stuttgarter Kessel in die sich dahinter erstreckende geschwungene Hügellandschaft. In einer kleinen Parkanlage sind zahlreiche Großplastiken von Otto Herbert Hajek vor seiner verfallenden Villa zu Hause. Ein Stück weiter oben mündet die schmale Straße in einen Feldweg, er führt direkt in den Wald. Am Wochenende wird die Hasenbergsteige beherrscht vom Freizeitsport. Autos fahren dagegen kaum. Es ist eine der besten Wohnlagen Stuttgarts. In den bald zehn Jahren, die Nuria hier lebt, sind die Preise explosionsartig angestiegen, und Nuria betrachtet ihre Immobilie dankbar als zusätzliche Altersversicherung.

Sie läuft zum Dachfenster und reißt es auf. Tief atmet sie den süßlichen Geruch ein, nach heißem Straßenbelag und Gully, der noch aus ihren Träumen kommt, dem Alp zwischen Schlaf und heraufdämmerndem Wachzustand. Die aufgehende Sonne verzittert im Abendlicht von damals. Sie riecht das Blut und schmeckt es auf der Zunge. Und sie fragt sich, wieder einmal, wie die Kastanien knospen, die Kerzen aufspringen konnten, es war doch erst Mitte März. Wo sind die Erdbeeren und die Pfirsiche hergekommen? Mama konnte das Obst unmöglich eingekauft haben, es müssen Äpfel und Tomaten gewesen sein. So spielt uns die Erinnerung einen Streich und macht der Wahrheit einen Strich durch die Rechnung.

Nuria blinzelt in den farbigen Morgen. Der blattlose Baum gegenüber lässt das Blau des Himmels durchscheinen. Langsam ebben die Trugbilder ab, die Gerüche schwinden, und die Müllabfuhr röhrt und klappert. Der Stuttgarter Westen erwacht. Mit einem unbändigen Realismus, einer Lust an den Notwendigkeiten und einer Gier zu gefallen. Nuria registriert, dass es Sonntag ist. Sie muss sich also mit dem Müllauto geirrt haben.

Wie an jedem zweiten Wochenende ist Rosalie bei ihrem Vater, und Nuria hat Zeit für sich. Später muss sie in die Praxis, nach dem Rechten sehen; ein paar Abrechnungen stehen noch aus. Außerdem muss der Putzhilfe hinterhergeputzt werden. Erdmute, die die Praxisräume mit Nuria teilt, hat schon an Kündigung gedacht, und auch sie selbst war kurz davor. Aber was ist das für eine Welt, in der eine Reinigungskraft nicht das Recht hat zu schludern, ohne damit gleich den Anspruch auf Krankenversicherung und Rente zu verlieren? Nuria möchte in so einer Welt nicht leben, und Erdmute will das auch nicht. Also wird Omar so schlampig weiterarbeiten wie bisher.

Nuria macht sich einen Kaffee mit dem kleinen Espressokocher von Bialetti, den ihr Luisa vor vier Jahren aus Rom mitgebracht hat. Es ist der Klassiker, ein Kultgegenstand, und Luisa hat ihn ihr stolz überreicht, zusammen mit dem richtigen Espresso. Die silberne Dose mit dem rot-schwarzen Aufdruck benutzt Nuria immer noch. Und jedes Mal, wenn sie danach greift, denkt sie an Luisa. Was sie heute wohl macht, wo sie wohl ist? Ob sie sich ein neues Motorino gekauft und eine neue Liebe gefunden hat?

Es ist schön, dass Rosalie nicht da ist. Nuria hat deshalb kein schlechtes Gewissen. Sie braucht diese Pausen, um sich zu entspannen, Zeit für sich zu finden, zu sich selber zu kommen. Wie alle 13-jährigen Mädchen kreist Rosalie unablässig um sich selbst, mit dem Unterschied, dass sie das schon vor der Pubertät getan hat und noch hinterher tun wird. Rosalie ist das Zentrum des Universums, sie ist die Sonne, an der sich Nuria ziemlich oft verbrennt. Deshalb ist es auch so kühl in der Wohnung, sobald sie nicht da ist, und die Luft erscheint seltsam leer. Sie ist fast zu dünn zum Atmen. Nuria weiß, dass sie ihre Tochter mehr liebt, als für sie selber gut ist, und dass sie es nicht verkraften könnte, wenn ihr etwas zustieße. Rosalie wiederum braucht diese Liebe, um existieren und wachsen zu können, und sie braucht Archies nervtötende Lässigkeit, um zu vergessen, dass sie anders ist, anders und anstrengend.

Mit Espressotasse, Toast und Frühstücksei setzt sich Nuria an den Küchentisch. Schütter scheint die Sonne auf die Wochenzeitung, die ungelesen vor ihr liegt. Darauf schlummert ihr Diensthandy. Nuria hat es lautlos gestellt. Dennoch schnarrt es. Nuria kann es nicht lassen. Sie geht ran.

»Ja?«

»Frau Haas? Mein Name ist Selina Seidel. Sie sind mir empfohlen worden.« Eine junge Stimme. Fest. Stark. Fast voluminös.

»Hören Sie, es ist Sonntag.«

»Das ist doch jetzt egal.«

»Außerdem habe ich keine Termine zu vergeben. Die nächsten Vorgespräche sind im Mai. Therapieplätze gibt es frühestens im Sommer. Bis dahin bin ich ausgebucht.«

»Oh.«

Für einen Augenblick bricht die Selbstsicherheit der jungen Frau zusammen. Nuria kann förmlich hören, wie es in ihr arbeitet. »Aber ich kann Sie natürlich auf die Warteliste setzen. Ich speichere Ihre Nummer, und ich rufe Sie dann an. Versprochen.«

»Wollen Sie gar nicht wissen, was mir zugestoßen ist?«

»Darüber reden wir dann.«

»So geht das nicht«, erwidert Selina Seidel.

»Und warum nicht?«

»Weil ich dann tot bin. Und Sie sind schuld.«

Nuria lacht. Sie weiß, dass das gemein ist. Aber sie lacht laut und herzlich. »Kennen Sie das Gebiet um die Parkseen? Ich möchte dort im Wald joggen, am Bärenschlössle vorbei den Bärensee entlang und mit einem Abstecher zum Rotwildgehege die Runde zurück übern Pfaffensee. Das ist ein ziemliches Stück. Ich starte am Parkplatz am Neuen See. Wenn Sie wollen, treffen wir uns da. Ich werde Sie nicht daran hindern, sich mir anzuschließen.«

»Joggen ist für mich kein Problem.«

Zwei Stunden später stehen sie sich gegenüber. Nuria ist mit der S-Bahn zum Pfaffenwald gefahren und pünktlich. Sie erkennt Selina Seidel sofort. Sie sitzt am Ufer des Neuen Sees auf einer Parkbank, umschlossen von mächtigen Bäumen, abseits des Pulks freizeitbewegter Menschen, und blickt ihr entgegen. Ihr Gesicht ist ebenmäßig, nahezu ausdruckslos. Sie wirkt sehnig, sportlich, muskulös, dabei aber mager. Selina trägt ein eng anliegendes schwarz-weiß gemustertes Designershirt, schwarze Laufhosen und übertrieben bunte Laufschuhe. Ein professionelles Outfit, teure, extrem angesagte Markenkleidung, atmungsaktiv und leichtgewichtig. Ihre langen braunen Haare hat sie zu einem Pferdeschwanz hochgebunden. Selina sieht aus, als wolle sie einen Marathon gewinnen.

Nuria kommt sich mit der billigen roten Regenjacke, den verbeulten Baumwoll-Leggins, den selbst gestrickten Ringelstrümpfen und den lachsfarbenen Joggingschuhen etwas altmodisch vor. Wie ein Relikt aus dem letzten Jahrhundert. Denn plötzlich fällt ihr auf, dass auch die übrigen Leute, die hier im Naherholungsgebiet spazieren gehen, ihre Hunde ausführen, wandern, laufen und Rad fahren, zeitgemäßer und funktionaler ausgestattet sind als sie. Sie demonstrieren den globalen Sieg der Outdoorläden und Internetschnäppchen, und diese Diktatur des Erfolgs führt auch dazu, dass niemand allein unterwegs ist.

Inzwischen ist Nuria bei Selina angekommen. »Hallo, ich bin Nuria Haas. Was meinen Sie, schaffen wir’s bis zum Bärenschlössle?«

Selina Seidel steht auf. Sie ist überraschend groß, viel größer als Nuria. An die 1,80 Meter. Im Stehen wirkt sie noch sehr viel filigraner. Erschreckend dünn, aber nicht zerbrechlich.

»Wollen Sie mich verarschen?«

Der derbe Ausdruck passt nicht zu ihr. Sie hat etwas Feines in der Stimme, obwohl sie wie auch am Telefon sehr forsch klingt. Sie steht ständig unter Strom, das weiß Nuria sofort. Sie lächelt ihr zu. »Wie alt sind Sie?«

»20.«

»Schon? Darf ich Sie trotzdem Selina nennen? Ich heiße Nuria.«

»Gerne, Frau Haas.« Auch Selina verzieht den Mund, doch ihre Lippen sind schmal, und das Lächeln versiegt in ihrem eiskalten Blick. Sie hat schräg gestellte Augen wie ein Husky, hellblau wie das Nirwana.

Der Märzhimmel hat den Winter hinter sich gelassen, weiße Wattewölkchen vor veilchenfarbenem Firmament, warm und handzahm scheint die Sonne. Zutraulich das Geplapper der Vögel. Ein Specht hämmert. Leichtsinnige Käfer queren den engen Pfad. Am Wegrand, wo noch das Laub modert, blühen Krokusse. Es riecht nach Waldboden, Schnaps und Hundekot.

Zeitgleich auf die Sekunde laufen sie los, mit einigem Abstand, sich durch die Paare und Familien schlängelnd. Es ist kein Ambiente, um einander kennenzulernen, geschweige denn, tiefschürfende Gespräche zu führen. Selina läuft leicht, ihr Atem fließt. Auch Nuria gerät nicht ins Schnaufen. Sie gibt das moderate Tempo vor, Selina fügt sich. Es ist offenkundig, dass sie es gewohnt ist, sich unterzuordnen – selbst da, wo das nicht ihrem Wesen entspricht. Trotz ihres massiven Willens erduldet sie es, dass ihr Vorsatz gebrochen wird. Das hat nichts mit Rücksichtnahme zu tun, sondern es ist eine in der frühen Kindheit erworbene Überlebensstrategie. Selina Seidel betreibt einen Leistungssport – aber welchen? Auf alle Fälle wird sie erfolgreich dressiert. Und sie leidet unter einer gravierenden Essstörung, vermutlich unter einer partiell chronifizierten Magersucht.

»Sie halten sich für eine geniale Menschenkennerin, was?«

Selinas Einwurf kommt plötzlich, war aber erwartbar. Wer minutenlang schweigend neben einer Psychotherapeutin herrennt, schwebend zumeist, kann nicht umhin, sich auszumalen, was sie über einen denkt.

»Ja, freilich«, erwidert Nuria. »Das ist mein Geschäft. Wenn ich nicht übermäßig empathisch wäre, sollte ich das mit der Praxis besser bleiben lassen.«

»Sie sind eine verdammte Klugscheißerin.«

Wieder so eine vulgäre Wendung, eine ordinäre Floskel, die nicht zu Selina passt.

»Dabei wissen Sie nichts über mich. Oder haben Sie mich gegoogelt? Natürlich haben Sie das!« Wut liegt in Selinas Stimme, ein Zorn, der sich gegen ihre Erfahrungen richtet.

»Kann man Sie googeln?« Der Spott ist beabsichtigt. »Aber keine Sorge, ich mach das nie. Ich spioniere meiner Klientel auch nicht hinterher. Wer mir etwas mitteilen will, soll es mir gefälligst selbst erzählen.«

»Ich weiß noch nicht, ob ich das möchte. Es hängt davon ab, ob ich Ihnen vertrauen kann.«

»Wer hat mich denn empfohlen?«

»Darüber kommuniziere ich nicht. Kein Kommentar.«

Im Slalom laufen sie um die Leute herum und schreien sich an. Kurz davor, fremde Personen zu schubsen. Es ist das unprofessionellste Erstgespräch, das Nuria je geführt hat. Dabei hat sie schon einiges ausprobiert, das bei ihrer Zunft auf Kopfschütteln stößt.

»Sie müssen nicht reden, wenn Sie nicht wollen. Aber bitte machen Sie mich dann auch nicht für Ihren bevorstehenden Tod verantwortlich.«

»Wer hat das gesagt?«

»Was?«

»Na, dass ich bald sterben muss.«

»Sie! Sie haben das gesagt.«

»Wieso sollte ich so etwas äußern?«

»Vermutlich, weil Sie Angst haben. Weil irgendetwas aus dem Ruder gelaufen ist.«

Aus den Augenwinkeln sieht Nuria, wie Selina mit den Armen schlingert und schwankt. Sie dreht sich in dem Moment um, als Selina stolpert, über ihre eigenen Füße, wie es scheint, denn da ist keine Baumwurzel und auch kein Stein. Das Mädchen stürzt und bleibt bewegungslos liegen.

2

Nuria trug ein rotes Kleid mit großen weißen Tupfen, und ihre Mutter saß in der Küche auf dem Stuhl. Sie hatte eine Schürze umgebunden und roch nach Bügelstärke, was Nuria mochte. Sie hob sie auf den Schoß und umschloss sie fest mit beiden Armen. So hielt die Mutter sie umklammert, als säßen sie auf ihrem Kinderfahrrad, wobei Mama hinten hockte und Nuria fuhr. Sie war vielleicht drei Jahre alt, womöglich auch schon vier, aber sie brauchte noch Stützräder, und sie lebte in einer magischen Welt. Dort waren alle Dinge beseelt, die Wolken hatten Gesichter und konnten sprechen. Alles, was sie umgab, war auf Nuria hin ausgerichtet – die Welt existierte nur, um von ihr erkannt und erobert zu werden. Ohne es zu ahnen, war Nuria eine kleine Göttin, die sich ihr Paradies erschuf und ihren Himmel einrichtete. Man ließ sie gewähren. Niemand setzte ihr Grenzen. Nuria galt als folgsames, pflegeleichtes, arg stilles Kind, das meist artig war und sich nur selten widersetzte. Wie fantasievoll sie war, fiel nicht auf. Keiner merkte, dass sie in einem Kosmos aus Geistern lebte, der ein nahezu biblisches Ausmaß aufwies. Auf introvertierte Weise war sie äußerst lebhaft, was sie hinter ihrer Verschlossenheit verbarg.

Nun kam Nuria in den Kindergarten, was sie mit aller Macht wollte, obwohl die Mutter Hausfrau und den ganzen Tag für sie da war. Sie war zwar schüchtern, doch sie wollte mit den anderen Kindern spielen. Nuria stellte sich den Kindergarten als ein Lustschloss in einem Landschaftspark vor. Ihre Eltern – vor allem die Mutter – bemühten sich, es ihr recht zu machen, ihre Wünsche zu erfüllen und sie in allen ihren Bestrebungen zu bestärken. Das kam daher, dass sie gute Menschen und vor allem dankbar waren; voller Demut schauten sie auf das Glück, das dieses Kind ihnen bescherte. Nuria war ein Geschenk, und beizeiten erklärte ihr die Mutter den Grund dafür.

Heute erinnert sich Nuria nicht an die mühsam gewählten, gestammelten Worte der Mutter, sie erinnert sich bloß an das getupfte Kleid. Und an den Geruch nach Bügelstärke, der von der Mutter ausging. An ihre starken, unnachgiebigen Arme. An ihr eigenes Entsetzen, obwohl sie nichts verstand. Den Rest reimt sie sich seit Jahren zusammen. Mama sagte wohl, sie sei jetzt ein großes Kindergartenkind. Und alt genug. Das, was folgte, war nicht mit dem Verstand zu begreifen, weil es hieß, dass etwas an Nuria anders und nicht richtig war. An ihr stimmte etwas nicht, aber Nuria kapierte nicht, was das sein sollte. Sie selber passte nicht und war falsch. Denn alle anderen Kinder hatten eine Mama und einen Papa, nur Nuria nicht. Ihr Papa war nicht ihr Papa, und ihre Mama war nicht ihre Mama. Das mache aber nichts, denn Mama und Papa hatten sie lieb. Viel mehr, als alle anderen Eltern, die wirklich die Eltern ihrer Kinder waren, diese lieb hatten. Mama und Papa wollten nicht mit einer Lüge leben. Nuria sollte mit dem Wissen aufwachsen, adoptiert zu sein. Ihr wurde nichts verheimlicht, was später gebeichtet werden musste. Weil bekannt war, dass viele Adoptivkinder ihre Eltern dafür hassten, dass sie getäuscht und eine Kindheit hindurch um ihre wahre Geschichte betrogen worden waren. Nuria war angenommen. Es war kein Betrug, es war ein Geschenk, aber sie waren eben auch keine normale Familie. Nicht so, wie andere Familien normal waren. Vater, Mutter, Kind. Sie lebten das So-tun-als-ob-Spiel. Mama bat Nuria damals, als sie es ihr erzählte, um Vergebung.

Die Mutter hat es gut gemeint. Längst hat Nuria ihr verziehen. Falls es etwas zu verzeihen gab. Wann wäre denn der richtige Zeitpunkt für die Enthüllung der Tatsachen gewesen? Zum Schulbeginn? Zum Weißen Sonntag? Zum Führerschein?

Jener Tag war der Beginn ihrer Panikattacken. Die Angst kam in einem roten, weiß getupften Kleid und roch nach Bügelstärke. Sie wurde zu einem ständigen Begleiter. Und sie galoppierte, sobald ihr danach war. Die Angst war zügellos und durch nichts aufzuhalten. Ihr zugrunde lag die Erfahrung, alleingelassen zu werden. Nuria fühlte sich auf sich selbst zurückgeworfen. Dabei hatte sie gar keinen Rückzugsort. Sie war ja falsch, verkehrt, anders. Sie gehörte nicht dazu, sie war nicht so wie die anderen, es mangelte ihr an etwas. An etwas ganz Zentralem. An der Sache an sich. Ihr fehlte das, was ein Kind ausmachte. Sie hatte keine Mama und keinen Papa. Deshalb war sie nichts, sie war niemand. Sie gehörte keinem, nicht einmal sich selbst. Sie war gar nicht auf der Welt.

Es war eine grauenhafte Erkenntnis, trostloser als der Tod. Sie war zu klein, um zu begreifen, wie sie sich vor den Folgen schützen konnte. Und doch begriff sie genau, was es bedeutete. Es hieß, verstoßen zu sein, ausgestoßen aus der Gemeinschaft. So wurde die Aufnahme in den Kindergarten zu einem Misserfolg. Ihre Integration in die Gruppe misslang. Nuria wurde ein aggressives, renitentes Kind, das zu Wutausbrüchen und impulsiven Anfällen neigte, bei denen sie andere und sich selbst verletzte. Die Erzieherinnen waren überfordert, die Einrichtung wollte sie loswerden.

Nurias Mutter fing wieder an zu arbeiten, halbtags, damit sie als berufstätige Frau bevorzugt Bedarf hatte und Nuria ihren Kindergartenplatz behielt. Ihr Vater war an den Werktagen beruflich unterwegs und nur am Wochenende daheim. Als Versorger der Familie empfand er Nurias Verhalten als undankbar, bemühte sich aber, ihr das nicht zu zeigen. Anstatt sie zu tadeln, überschüttete er sie mit Geschenken, die er von seinen Dienstreisen mitbrachte. Als was die Eltern schafften, begriff Nuria nicht. Doch sie lernte noch vor dem Schulalter, dass es zweierlei Realitäten gab, die vorgebliche und die wirkliche. Und dass man gut daran tat, das Theater mitzuspielen, zu dem die anderen einen zwangen, weil sie selber daran glauben wollten.

Nurias Eltern waren weder bösartig noch dumm, sie waren lediglich einfältig und überlastet. Dabei wollten sie alles richtig machen. Doch sie besaßen weder die Klugheit noch die Bildung, sich professionelle Hilfe zu holen, und Herzensgüte gepaart mit Gottvertrauen reichten eben nicht. Eine Familientherapie hätte das System vielleicht retten können, ehe es vollends in sich zusammenkrachte. Der Vater verließ die Mutter, als Nuria sieben war, ließ sich scheiden und heiratete eine 19-Jährige, die von ihm ein Kind bekam. Zwei Jahre später starb er. So speicherte Nuria das ab.

»So, Sie sind also Psychotherapeutin.« Mit spitzen Fingern hält Heike Seidel Nurias Karte und dreht sie um. »Kognitive Verhaltenstherapie, Traumatherapie – ah ja.«

»Ja. Haben Sie ein Problem damit?«

»Ich? Nein. Aber ich möchte nicht, dass meine Tochter sich mit … solchen Leuten trifft.«

»Es hat sich so ergeben. Wir sind zusammen ein paar Kilometer gelaufen. Dann ist Selina zusammengebrochen, und ich musste Erste Hilfe leisten und den Rettungswagen rufen. Ihre Handynummer habe ich in Selinas Geldbeutel gefunden. Dort lag ein Zettel, dass man Sie im Notfall benachrichtigen soll.«

»Und das ist alles?«

»Das ist alles.«

»Sie ist nicht bei Ihnen in Behandlung?«

»Nein, natürlich nicht. Wie geht es ihr?«

»Sie ist stabil und wird untersucht. Ein Kreislaufproblem. Morgen wird sie wahrscheinlich schon wieder entlassen.«

Sie stehen vor dem Marienhospital. Träger des katholischen Krankenhauses ist die Gesellschaft »Vinzenz von Paul Kliniken«, die von der Ordensgemeinschaft der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Vinzenz von Paul in Untermarchtal gegründet wurde. Den Ursprung bildet ein altehrwürdiges Neorenaissancegebäude, doch die Notaufnahme befindet sich im Neubau. Es ist bewölkt, windstill und warm. Der Platz ist leer, auf der Straße fahren kaum Autos. Ein öder Sonntag, kurz vor halb drei.

Nuria wurde am Empfang zurückgewiesen, aber Selinas Mutter durfte rein, und Nuria hat auf sie gewartet. Heike Seidel dürfte ein paar Jahre älter als Nuria sein. Sie sieht aus wie die gereifte Kopie ihrer Tochter: stolz, schmal, lang, rank. Ein paar schicke, attraktive Falten. Und sie wirkt, als plane sie einen nachmittäglichen Opernbesuch: Hochfrisur, türkises Seidenkleid, Pelzjäckchen, hochhackige goldene Sandalen. Eine italienische Designerbrille mit hellbraun getöntem Verlauf, die sie nicht jeden Tag trägt.

Offenbar kann die Frau Gedanken lesen. »Hänsel und Gretel, Humperdinck. So war es zumindest gedacht.«

»Großartig. Und sicher eines der Themen Ihrer Tochter. Häusliche Lebensmittelknappheit.«

»Ich verstehe nicht … Was haben Hänsel und Gretel mit Selina zu tun?«

»Die sind am Verhungern und verfallen dem Süßkram der Knusperhexe.«

»Was wissen Sie über Selina?«

»Darüber möchte ich mit Ihnen nicht sprechen. Ihre Tochter hat mir nichts von sich erzählt, aber es ist augenfällig, dass sie ein paar psychische Probleme hat.«

»Hat sie Ihnen gesagt, dass sie an der Nurejew-Schule studiert?«

»Nein, was ist das für eine Schule?«

»Eine private Ballettschule im Stuttgarter Norden. Es gibt sie noch nicht lang, aber sie hat einen ausgezeichneten Ruf.«

Heike Seidel drückt auf die Stimme. Sie presst zu viel Atemluft durch den Kehlkopf. Es ist ein Zeichen für Anspannung, Panik oder Stress, oft auch ein starkes Signal dafür, dass jemand lügt.

»Selina wollte an der Hochschule in München ihren Bachelor of Arts im Studiengang Tanz machen, aber sie wurde dort nicht genommen. Abgelehnt. Dabei war die Aufnahmeprüfung hier viel härter. Selina hat es geschafft, sie kann in Stuttgart bleiben.«

»Ist sie hier aufgewachsen?«

»Auf den Fildern. Bernhausen. Sie wohnt jetzt wieder zu Hause. Okay?«

»Und die Ausbildung ist nicht zu hart für sie?«

»Wieso zu hart?«

»Selina kommt mir sehr zart vor. Sie könnte an einer Ballettstange zerbrechen.«

»Reden Sie keinen Quatsch!« Heike Seidel klingt so unangemessen grob wie Selina.

»Wird Selina in der Schule schikaniert? Kann sie den Anforderungen nicht standhalten, die überhöhten Erwartungen nicht erfüllen? Wird sie von den anderen gemobbt?«

Als sie durch Heslach geht, am Erwin-Schoettle-Platz vorbei und Richtung Hasenbergsteige, überlegt sich Nuria, was passiert ist. Eine junge Frau hat sie kontaktiert, weil sie in Schwierigkeiten steckt. Sie haben sich zum Laufen verabredet, die Frau kollabierte, wurde ins Krankenhaus gebracht. Nuria hat ihre Mutter kennengelernt, aus der sie nicht schlau wird, weil sie irgendetwas vor ihr verbirgt. Etwas stimmt nicht, aber was? Vermutlich eine ganze Menge.

Nuria fragt sich, was sie jetzt tun soll. Sie wird sich erkundigen, ob Selina aus dem Krankenhaus entlassen ist, und ihr anheimstellen, sich zu melden oder nicht. Selina wird wieder auf Nuria zukommen. Um sich zu bedanken. Selina ist ein Mensch, der keinem etwas schuldig bleibt. Sie wird Blumen schicken. Keine Rosen. Sondern Narzissen, Hyazinthen und Ranunkel. Seidig und duftend. Einen bunten Frühlingsstrauß.

Bis Rosalie von ihrem Vaterwochenende zurückkommt, bleiben Nuria noch gut vier Stunden. Erschöpft überlegt sie, womit sie die füllen soll. Wenn es schon Abend wäre, würde sie sich mit Chips und einem Glas Grauburgunder vor den Flachbildschirm setzen, der nahezu eine Seite des Wohnzimmers einnimmt. Er ist fast 1,90 Meter breit und bietet großes Heimkino. Nuria hat ihn für Rosalie gekauft, als der Stillstand stattfand und sie Homeschooling machten. Es half immens, sie bei Laune zu halten. Und sie zum Lernen anzuregen. Ihre Leistungen verbesserten sich. Sie ist kein Mädchen, das in der Schule zurechtkommt. Sie interessiert sich nicht für Gleichaltrige. Und sie braucht viel Bewegung. Also bekam sie auch einen Hometrainer.

Das erste Corona-Jahr war für Rosalie ein Segen, weil sie meistens für sich bleiben durfte. Während Nuria im Homeoffice arbeitete und ihre Therapiesitzungen am Küchentisch über eine Schalte laufen ließ, saß Rosalie nebenan auf dem Hometrainer und starrte auf den riesigen Bildschirm. Der ihr alles bot, was sie sich von der Welt erwartete. Er konnte mit ihr rechnen, physikalische Rätsel lösen, Sternbilder entwerfen und sie quer durch Singapur begleiten. Seitdem hat sie auch die Filmwelt für sich entdeckt. Wobei sie Filme anders sieht als Menschen, die ihre Besonderheit nicht haben. Rosalie blickt immer auf die Details. Sie konzentriert sich auf einzelne Bausteine und kann sich schwer in Zusammenhänge einfühlen. Dabei geht ihr das große Ganze oft verloren.

Nuria muss auf dem Sofa eingenickt sein, denn ein gewaltiger Krach weckt sie. Im Treppenhaus bockelt und rumst es. Rosalie springt die Stiegen hoch. Sie hüpft auf dem linken Bein. Sonntags ist immer links dran. In einem irren Tempo, donnernd wie ein Maschinengewehr. Nuria setzt sich auf. Das Buch fällt ihr von der Brust auf den Boden.

Es dämmert bereits. Sie steht auf und macht das Licht an. Dann geht sie zur Wohnungstür und lässt Rosalie herein.

»Was liest du da?« Rosalie schnauft. Ihr Mund steht offen.

»Woher weißt du, dass ich etwas lese?«

Rosalie zeigt auf den Teppich. Sie ist groß, blond, schlank. Genauso sportlich wie Archie.

»Wie war es bei Papa?«

»Okay.«

»Habt ihr schon gegessen?«

»Nein. Nur am Mittag, Spaghetti.«

»Nichts Frisches?«

»Die Spaghetti waren frisch.«

Rosalie meint das nicht als Witz. Sie versteht keine Witze. Sie begreift auch keine übertragenen Bedeutungen.

»Nichts Grünes?«

»Nein, rote Soße.«

»Magst du einen Salat?« Nuria merkt plötzlich, dass sie Hunger hat. Großen Hunger.

»Nein.«

»Nein, nein, nein. Himmel Heiland!« Pubertät kann so schön sein.

»Ich ess einen. Aber ich mag Salat nicht.«

Falsche Frage. Sorry. Schweigend holt Nuria eine halbe Gurke aus dem Kühlschrank. Dazu den Rest Kopfsalat, grüne Paprika, Frühlingszwiebel, Avocado und Schnittlauch. Wenn es grünen Salat gibt, dann muss er grün sein. Vollends grün.

3

Sie lag, in ein Schaffell gewickelt, auf den Stufen vor der Eberhardskirche. Die Augen waren geschlossen, sie schlief. Ihr winziger Leib war in einen selbst gestrickten Strampelsack gehüllt, und ihr feines Gesichtchen umschloss eine Mütze aus derber, doppelfädiger Wolle. Strampelsack und Mütze waren hellblau, die Weste weiß, das ließ auf einen kleinen Buben schließen. Doch am Arm trug sie ein Bändchen, darauf stand handgestickt in rosaroten Buchstaben »Nuria«.

Mechthild Haas beugte sich hinunter und steckte den Zeigefinger in die winzige warme Faust des Babys. Sie spürte einen leichten Druck. Dann richtete sie sich wieder auf und sah auf die Uhr. Es war kurz vor acht und schon hell. Es war kühl, jedoch keinesfalls kalt. Und es war auffallend still.

Im Jahr zuvor war die sehr stark befahrene Königstraße zur Fußgängerzone umgewandelt worden; die Straßenbahn wurde nach und nach tiefer gelegt, und die Stadtpfarrkirche St. Eberhard, die mitten im Zentrum zwischen Banken und Kaufhäusern thronte, sollte dem Vernehmen nach zur Konkathedrale und Domkirche der Diözese Rottenburg-Stuttgart erhoben werden. Die Bischöfe wollten die Diözese Rottenburg angeblich umbenennen, um das katholische Leben in der Landeshauptstadt aufzuwerten. Das war aber bloß ein Gerücht. Mechthild Haas hatte von ihrem Mann davon gehört, der ehrenamtlich in der Gemeinde mitwirkte. Da erfuhr er manches, ehe es in die Schlagzeilen rückte. Oder standhaft verschwiegen wurde. Oder es war halt nicht wahr. Man musste sich stets darauf gefasst machen, dass die Wirklichkeit sich wandelte und neue Formen entwickelte. Mechthild nahm das gelassen hin. Sie stammte aus Siebenbürgen und war erst vor ein paar Jahren nach Deutschland ausgewandert. Wie die meisten Siebenbürger Sachsen war sie evangelisch, doch vor ihrer Eheschließung mit Claudius Haas war sie zum Katholizismus konvertiert.

Heute war der 26. Oktober 1977, ein Mittwoch. Tags zuvor hatte in der Eberhardskirche die Trauerfeier für den Arbeitgeberpräsidenten Hanns Martin Schleyer stattgefunden. Sie war verbunden gewesen mit einem Staatsakt. Die Innenstadt war weiträumig abgesperrt worden, viele bedeutsame Politiker waren dabei gewesen, die Witwe Waltrude Schleyer hatte zwischen Bundespräsident Walter Scheel und Bundeskanzler Helmut Schmidt gesessen, ganz vorne am Mittelgang rechts. Unter der Prominenz hatten sich auch die Ministerpräsidenten der Länder befunden; die rivalisierenden Kanzlerkandidaten Helmut Kohl und Franz Josef Strauß waren vereint an die Kommunionbank getreten.

Heute Morgen war wieder alles ruhig, so still, als hätte es diesen imposanten Trauerakt nie gegeben. Heute begannen die Herbstferien. Vereinzelt gingen Menschen zur Arbeit, Verkäuferinnen, Arzthelferinnen, Büroangestellte. Dazwischen schlängelten sich ein paar Radfahrer. Mechthild Haas bückte sich erneut und schaute genauer nach, ob dem Säugling etwas fehlte. Mit der Hand prüfte sie Stirn und Wangen. Die Haut war warm – offenbar lag das kleine Mädchen noch nicht lange draußen. Es war kein Neugeborenes. Eher schon ein paar Wochen alt. Es schmatzte im Schlaf. Träumte es? Sein Gesichtsausdruck wirkte zufrieden. Ein entschlossener Ruck ging durch Mechthilds Körper. Mit einem geschickten Griff hob sie das Kind auf, presste es an sich und trug es davon. An ihr vorbei zockelte die Straßenbahn, rumpelte, quietschte, hielt an. Mechthild stieg ein.

Ein weißes Baumwollband aus Zählstoff, 35 Kästchen pro zehn Zentimeter. Darauf ist mit Kreuzstichen »Nuria« eingestickt. In mattem Rosa oder einem abgeschossenen Pink, das einmal kräftiger gewesen ist. Nuria besitzt dieses Bändchen immer noch. Sie hofft, dass sie damit eines Tages Aufschluss über ihre Herkunft bekommt. Der Name Nuria könnte auf spanische Wurzeln schließen lassen, oder auf lateinamerikanische. Er könnte aber auch aus Israel, aus dem aramäischen oder arabischen Sprachraum stammen. »Nuria« bedeutet »die Lichttragende«.

Die Geschichte, wie sie gefunden wurde, ist ihr nicht aufs Mal erzählt worden. Sondern im Lauf von fünf, sechs Jahren. Nuria hat Widersprüche darin entdeckt, Leerstellen. Beispielsweise ist ihr nie klar geworden, was ihre Mutter an der Kirche zu suchen gehabt hatte. Als sie sich endlich zu fragen traute, war sie schon in der dritten Klasse. Da sagte Mama ihr, sie habe einen teuren Schirm abholen sollen, den jemand beim Staatsakt in der Kirchenbank vergessen habe. Der Vater habe sie geschickt, weil er schaffen gehen musste und selber keine Zeit hatte, sich darum zu kümmern. Nuria wollte wissen, weshalb sie das nicht eher erwähnt habe. Darauf die Mutter: »Ist das wichtig?«

Nuria fragt sich oft, ob der Ort, an dem sie abgelegt worden war, eine symbolische Bedeutung hatte. Und ob das etwas mit dieser Trauerfeier, die am Tag davor in der St. Eberhard-Kirche abgehalten worden war, zu tun hatte. Was verband den Menschen, der sie dort auf die Stufen gebettet hatte, mit Hanns Martin Schleyer? Wer hatte sie dort ausgesetzt? War es ihre leibliche Mutter gewesen, ihre Oma, eine Verwandte? Ein Mann?

Als Findelkind hat Nuria nicht nur keine Eltern, sondern auch keinen eigenen Geburtstag. Das ist die zweite Sache, die unbedingt zum Menschsein gehört, und ein weiterer grundlegender Mangel, der sie von der Gemeinschaft der anderen Kinder ausschloss. Alle anderen besaßen ein Geburtsdatum, nur Nuria nicht. Alle anderen feierten Geburtstag. Freilich durfte auch Nuria feiern, aber es war ein falsches Fest, eine verlogene Party. Das Amt, wie Mama es nannte, hatte als Geburtstag den 16. September 1977 eingetragen. Das stand in Nurias Kinderausweis. Und in ihrem Schülerausweis. Und in ihrem Büchereiausweis. Und sogar auf der Siegerurkunde von den Bundesjugendspielen. Auf Mamas Wunsch hin war sie am 16. September geboren worden, dem Todestag von Maria Callas. Ungefähr passte das Datum schon.

Nuria Haas besitzt ein für viele exotisch wirkendes Äußeres. Sie ist klein und dunkel und wird oft nach ihren Wurzeln gefragt. Als ob man sich für schwarze Haare und dunkle Haut rechtfertigen müsste. Sie hat keine. Keine Wurzeln. Sie weiß nichts über sich und ihre Herkunft. Ist sie gebürtige Stuttgarterin? Oder wurde sie hierhergebracht? Aus dem Ausland? Aus welchem Grund? Weil ihre Eltern auf der Flucht gewesen waren? Weil sie sich hier bessere Chancen für sich selbst oder für Nuria erhofft hatten? Weil es einen Plan gegeben hatte, der dann nicht funktionierte?

Manchmal sagt Nuria, sie sei Griechin. Einfach so, wegen der Callas. Ah, heißt es dann, und dein Vater war Gastarbeiter? Hat deine Mutter eine Änderungsschneiderei? Kann deine Oma kochen? Habt ihr eine griechische Kneipe aufgemacht?

14. März. Der Montagmorgen beginnt wie meistens stressig. Rosalie schaut schon beim Frühstück einen »Tatort«, nicht im Heimkino zwar, sondern auf ihrem Tablet, das neben der Cornflakes-Schüssel liegt. Rosalie verweigert neuerdings das Müsli wegen Farb-Unverträglichkeit.

Plötzlich deutet Rosalie auf einen schwarz gekleideten Mann mit Hut und Sonnenbrille, der durchs Bild geistert. »Der da. Der passt nicht.«

Udo Lindenberg. »Wieso passt der nicht?«

»Passt nicht ins Muster.«

Überall sieht Rosalie Muster, malt sie, generiert sie, deckt sie auf. Sie hat ein eidetisches Gedächtnis. Was das bedeutet, erschließt sich Nuria nicht immer.

»Tu das jetzt weg, bitte.«

»Ich lösch dich«, ruft Rosalie. Dann springt sie auf, schnappt sich ihren Rucksack, läuft zur Tür und hüpft geschwind die Stiegen hinunter. Auf dem rechten Bein. Tack-tack-tack-tack-tack. Montag.

»Du hast die Trinkflasche vergessen.« Nuria rennt ihr nach.

Wenn Rosalie etwas vergessen hat, ist das eine Katastrophe für sie. Wegen einer Haarspange, die sie daheim im Bad auf dem Waschbeckenrand liegen gelassen hatte, mussten sie einmal fast einen Urlaub abbrechen. Auf dem Treppenabsatz steckt Nuria ihr die Flasche in den Flaschenhalter. Sie spürt den starken Impuls, Rosalie zu umarmen, merkt aber, dass sie das jetzt nicht brauchen kann. Rosalie hat sich bereits verabschiedet und ist allein unterwegs.

»Danke.«

»Bitte.«