Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: GMEINER

- Kategorie: Krimi

- Serie: Pfarrer Fischer

- Sprache: Deutsch

Weihnachten in Florenz: Die Tourismus-Agentin Giulia Franca feiert mit Familie und Freunden Heiligabend. Doch noch vor dem Festessen stolpert ihre Mutter in der Basilica di Santa Maria Novella über die erste Leiche. Ein Racheakt gegen misshandelnde und mordende Männer? Die Spur führt zur Anti-Femminicidio-Bewegung, die gegen häusliche Gewalt kämpft. Justus Fischer, katholischer Pfarrer aus Konstanz, soll eingreifen …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 399

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

Uta-Maria Heim

Toskanisches Blut

Kriminalroman

Impressum

Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:

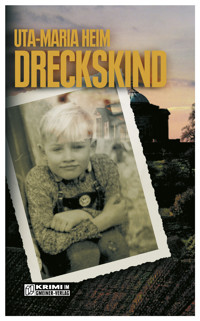

Toskanisches Feuer (2018), Toskanische Beichte (2017), Feierabend (2011), Totenkuss (2010), Wespennest (2009), Das Rattenprinzip (2008), Totschweigen (2007), Dreckskind (2006)

Personen und Handlung sind frei erfunden.

Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen

sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Twitter: @GmeinerVerlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2019 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

1. Auflage 2019

Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt

Herstellung: Julia Franze

E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von: © Peter A. Schmidt

Druck: GGP Media GmbH, Pößneck

Printed in Germany

ISBN 978-3-8392-6118-7

Widmung

In memoriam Leonardo da Vinci (1452–1519),

zu seinem 500. Todestag

Für Ute

Zitate

The world is teeming: anything can happen.

John Cage, Silence. Lectures and Writings,

zit. nach Paul Auster, 4 3 2 1

Wenn du dir irgendwas lang genug vorstellst, beginnt es zu existieren.

Elise Wilk, Die grüne Katze

Wie die Geschichte endet, ist bloß das, woran man sich am ehesten erinnert.

Fredrik Sjöberg, Vom Aufhören. Über die Flüchtigkeit

des Ruhms und den Umgang mit dem Scheitern

Anfang

Der Sarg war aus braunem Holz und hatte seitlich ein Sichtfenster. Er sah aus, als sei er seit Jahren nicht mehr sauber gemacht worden. María del Rosario García Díaz wischte mit einem feuchten Lappen über den Sockel, den sie in mildes Seifenwasser getaucht und gut ausgewrungen hatte. Mit einer weichen Bürste schrubbte sie den Staub aus den Reliefs. Als sie das geschafft hatte, taten ihr die Knie weh. Trotzdem putzte sie weiter und trug, nachdem sie endlich fertig war, eine Holzpolitur auf. Als sie den Glasreiniger auf das erleuchtete Sichtfenster sprühte, sah sie, dass drinnen beim Leichnam eine Maus war. Ein winziges Mäuschen, noch jung vermutlich, es wuselte unter den Beinen hindurch und verschwand hinter den Nägeln im Lendenschutz. María del Rosario García Díaz fragte sich, wie das Tier in den Sarg gelangt war. Sie hatte kein Loch entdeckt. Wahrscheinlich gab es eins an der Unterseite oder hinten an der Wand. Sie besaß keinen Schlüssel für den Sarg, obwohl er von Zeit zu Zeit geöffnet werden musste, um die Glühbirnen auszutauschen. Sie wusste auch nicht, wer einen hatte. Die Basilica di Santa Maria Novella war noch geschlossen, aber vom Wachpersonal war immer jemand anwesend. Sie lief durch das Mittelschiff und stieß unter einem Spitzbogen auf Xǐaopàng Cheng, einen kleinen dicken Chinesen. Seine Securityuniform saß stramm wie ein Mao-Anzug, und sein fettig glänzendes, üppiges Haupthaar spaltete ein schnurgerader Scheitel. Er trug eine Brille, die seine Augen fast zum Verschwinden brachte.

»No problem, Ari«, sagte er, nachdem sie ihm die Sache geschildert hatte. »I’ll do it myself. Lass mich nur machen.«

María del Rosario García Díaz, die aus Mexiko kam und vom Staff Ari genannt wurde, sprach mit Cheng nur Englisch. Er konnte kaum Italienisch, und sein Englisch war noch schlechter als ihres. Sie fragte sich, warum man ihn eingestellt hatte. Vermutlich war der Job so mies bezahlt, dass keiner, der sich verständigen konnte, bereit war, ihn zu machen. Oder Cheng stellte sich dumm. Ari traute ihm nicht. Sie glaubte auch nicht, dass er die Maus retten konnte oder wollte. Ari nahm das Telefonino und googelte. Die Maus war das erste Tier im chinesischen Tierkreis. Sie bedeutete Reichtum, Geiz und Dämonie.

Ari ging zum Sarg zurück und putzte die Scheibe. Da sah sie, dass es ohne Schlüssel funktionierte. Der Rahmen saß oben und unten auf einer Schiene. Mit etwas Druck konnte man das Glas zur Seite schieben und den Sarg aufmachen.

Der Leichnam schimmerte im Licht. Ari langte hinein und berührte die nackten Lenden. Der Schurz saß sehr tief. Sie strich über Bauchnabel und Brustwarze, wagte aber nicht, das Wundmal an seiner Seite anzufassen. Das Blut war grau und die Farbe musste erneuert werden. Sie klopfte ihm sacht auf die Schulter. Es klang hohl. Vermutlich war er aus Holz. Sie streckte den Kopf hinein und küsste ihn auf die Wange. Sein Blick blieb starr, aber er bewegte die Lippen. Er sagte: »¡Caramba!«

Ari bekreuzigte sich. »Jesús«, sagte sie.

Dann fing sie die Maus, die sich zitternd in der Hand des Erlösers verbarg.

1

Am Abend vor Heiligabend saß Giulia Franca an ihrem Küchentisch und stierte auf ein leeres Blatt Papier. Sie war vor wenigen Tagen umgezogen in die Via Guelfa, Ecke Via de’ Ginori, in ein Zweizimmerappartement in einem ehemaligen Kloster in der Altstadt, mitten im San-Lorenzo-Viertel. Und hatte sich hinreißen lassen, ihre alte Familie einzuladen, die als solche schon lange nicht mehr existierte: Tommaso, ihren Exmann, die beiden erwachsenen Söhne Diego und Simone. So etwas hatte es ewig nicht mehr gegeben. Aber alle drei hatten zugesagt, sie wollten jeweils ihren Anhang mitbringen. Wobei Tommaso sogar neue Kinder hatte und es bei Simone ein Mann war: Er hatte offenbar die Gene der Großmutter geerbt. Giulia hatte keinen neuen Mann, aber dafür einen kleinen Kater: Carlo. Carlo hatte ein schwarzes Fell mit weißen Pfötchen und eine zweifarbige Nase, rot-schwarz, das Geruchsorgan eines Anarchisten.

Carlo schlief auf dem Sofa. Die Küche ging direkt in den Wohnbereich über, der Raum war großzügig und offen. Hohe Decken, undichte, riesige Fenster. Es war kalt und zog Tag und Nacht. Giulia hatte sich einen Schal um die Schultern gelegt. Sie trank ein Glas Vernaccia und überlegte sich ein Menü. Auf dem Tisch brannte eine Kerze. Sie würden zu neunt sein. Die beiden Kinder waren noch klein und würden am liebsten Pasta mit Pesto essen. Diego war wahrscheinlich immer noch Vegetarier. Simone war von jeher ein schlechter Esser gewesen, wobei er Fleisch bevorzugte und Gemüse hasste. Das hätte eigentlich eher zu Diego gepasst. Tommaso war sehr wählerisch. Er reagierte allergisch auf alles Mögliche und hatte erklärt, seine Ehefrau werde den Nachtisch mitbringen.

Gebackene Oliven, schrieb Giulia auf ihren Zettel, Peperonata, Blumenkohl, Linsen, ungesalzenes Brot. Diverse Schinken. Salami. Mortadella. Kutteln. Spaghetti. Frisches Pesto verde. Kalbfleisch. Salat. Kartoffeln. Käse. Panettone. Und Wein.

Es war alles ganz einfach. Kaffee war genug da. Sie musste nur zum Mercato Centrale di San Lorenzo gehen. Auf dem Tisch lag die Lichterkette, die Giulia geschenkt bekommen hatte. Sie wollte sie über dem Fenster befestigen. Da sah sie, im gegenüberliegenden Fenster hinter dem Kreuzgang, keine 20 Meter entfernt, wie eine Frau geschlagen wurde. Sie bekam im Stehen von einem Mann eine Ohrfeige. Giulia wohnte erst ein paar Tage in dem Haus, sie kannte niemanden. Auch dieses Paar nicht. Denn es musste ein Paar sein.

Es gab keine Vorhänge, und die Räume waren hell erleuchtet. Giulia blies die Kerze aus und löschte das Licht. Sie hätte die Fensterläden schließen können, aber sie blieb einfach mitten im Zimmer stehen und blickte gebannt hinüber. Das Paar befand sich in einer Küche, beide waren braunhaarig und noch jung, aber schon nicht mehr ganz schlank. Giulia wunderte sich, dass sie das als Erstes registrierte. Erst dann nahm sie wahr, dass die Frau ihre Arme in einer Abwehrhaltung vor dem Gesicht hielt. Sie verfolgte, wie der Mann schrie und auf sie eindreschen wollte, dann aber innehielt. Stocksteif standen die beiden da. Dann ließ die Frau ihre Arme sinken und wandte sich ab. Der Mann trat von hinten auf sie zu, legte ihr die Hand auf die Schulter, sie drehte sich zu ihm um, packte ihn am Handgelenk, wischte sich mit der anderen Hand ein paar Tränen weg, lächelte. Er versuchte, sie zu umarmen.

Giulia nahm ihr Glas und legte sich auf das Sofa. Sie sagte sich, dass sie das nichts anging. Gleichzeitig zogen Bilder an ihr vorbei. Bilder ihres eigenen Lebens. Tommaso hatte sie nie geschlagen.

Es war über 20 Jahre her, doch die Szene hatte nichts von ihrer Kraft verloren. Tommaso war mit seinem Rennrad gestürzt und hatte sich ein paar Verletzungen zugefügt. Es war ein Unfall, bei dem er leicht hätte tot sein können. Giulia dachte damals, dass es besser gewesen wäre.

Das war etwas, über das sie nie mit jemandem sprechen konnte. Sie hatte Tommaso gepflegt, aber er hatte sich nicht pflegen lassen.

Giulia fischte im Dunkeln nach ihrem Telefonino und drückte eine Nummer.

»Ich habe eben an dich gedacht«, sagte Fischer, »ich sehe, dass du es bist.«

»Wie geht es?«, fragte Giulia.

»Mäßig, kein Hochamt, dafür die Mühen der Ebene.«

Er klang vertraut. »Wie lang ist es her?«

»Eine Weile.«

»Ich bin eben Zeugin einer Gewalttat geworden. Na ja, nur eine Handgreiflichkeit.«

Es war ein Schock. Nach der Trennung war sie monate-, vielleicht jahrelang wie betäubt gewesen. Sie hatte sich gesagt, dass es anderen genauso ging. Daran konnte sie sich noch entsinnen. Sonst hatte sie das meiste vergessen, was damals passiert war. Die beiden Söhne waren noch klein gewesen. Diego war gerade in die Schule gekommen, Simone ging in den Kindergarten. Giulias Erinnerung nach hatten sie vorwiegend bei ihr gelebt, aber sie konnte sich irren, und man hatte sich die Verantwortung geteilt. Sie hatte sich die Zeiten, wo wer bei wem war, nicht aufgeschrieben. Auch nicht, wer was bezahlt hatte. Oder wann welche Urlaube stattfanden. Es gab nicht einmal Bilder. Es war nichts aufgehoben. Auch die Briefe nicht, die Mails, die es gegeben haben musste. Es war alles gelöscht, von der Festplatte eines Laptops, der längst verschrottet war, aus dem Gedächtnis.

Sie hatte funktioniert. Sie musste ja funktioniert haben. Wie sonst sollte es gegangen sein. Die beiden Söhne schafften ihre Schulkarriere und wuchsen heran. Giulia hatte zu beiden ein herzliches, liebevolles, zärtliches, aufopferndes Verhältnis gepflegt. Beide waren auf ihre Art auffällig und bedürftig, und sie hatte sie gehätschelt. Der zweite Schock kam, als sie aus dem Haus gingen. Sie meldeten sich nicht mehr, oder kaum noch. Jeder auf die ihm eigene Weise.

Giulia sagte sich, dass Leben so ging. Dass irgendwann keiner mehr dem andern in die Augen blicken konnte. Dabei waren die Söhne von ihr abgenabelt worden. Das spielte aber keine Rolle mehr. Man musste neue Felder suchen, sich neue Ziele stecken. Wie bitter. Und unausweichlich. Giulia ging das an. Sie steckte Felder ab, wurde beruflich erfolgreich.

Sie erinnerte sich an einen Tag, an dem Diego mit einer Schramme im Gesicht nach Hause kam. Er war ein kompakter kleiner Kerl, ein Raufbold, und sie packte ein Pflaster darauf. Er wollte aber nicht reden. Er verschwieg ihr, wer ihm das zugefügt hatte. Sie musste sich darauf besinnen, dass er ein Recht darauf hatte, es für sich zu behalten. Und sich damit abfinden, dass sie trotz der beiden Söhne allein blieb. Simone war anschmiegsamer. Aber nur scheinbar. Er hütete und verbarg alles, was ihn anging. Sogar seine Socken. Wenn sie ein Loch hatten, warf er sie in den Müll. Er bat sie nie, sie zu stopfen. Obwohl sie das konnte. Und manchmal war es sinnvoll und sparte Geld.

Sparen musste sie auch. Wobei das irgendwann aufhörte. Die Schulden wurden so groß, die Unwägbarkeiten, dass ein Paar Socken egal war. Tommaso hatte sie sicherlich unterstützt. Ganz bestimmt. Das konnte man in den Kontoauszügen nachsehen.

Es war ein Leben in Entfremdung. Und eigentlich sehr lange her, wenn man von den letzten Jahren absah. Denn das Studium der Söhne währte ja noch nicht sehr lang. Zwei Jahre, fünf Jahre? Davor war Pubertät gewesen, schier endlose Pubertät. Laken, die gewaschen werden mussten. Die Söhne hatten nie ein Problem damit gehabt, dass Giulia das Bettzeug abzog. Ob sie Sex miteinander gehabt hatten? Vermutlich hatten sie das. Brüder hatten immer Sex miteinander. Zumindest onanierten sie gemeinsam, wenn sie zehn, zwölf, 13 Jahre alt waren.

Manchmal, später, hatten sie Mädchen mitgebracht, oder auch Jungs.

Giulia hatte Roberto kennengelernt. Roberto war verschwunden. Sie hatte ein Ristorante in Marina di Santo Stefano geerbt. Das war ein anderes Kapitel. Darum musste sie sich auch kümmern.

An ihre Mutter dachte Giulia ungern. Das war noch eine andere Baustelle.

Jetzt kam erst mal Weihnachten.

Das Glockengeläut der Chiesa di Santo Stefano. Giulia fischte nach ihrem Telefonino. »Pronto!«

»Ich bin’s«, sagte die Mutter. »Julia, grüß Gott.« Ihre Stimme hatte eine dunkle, jazzige Note, obwohl sie vor Jahrzehnten das Rauchen aufgegeben hatte, und ihr Honoratiorenschwäbisch einen vertrauten warmen Ton. Das täuschte. Klara Kerner war eine kühle, rationale Person. Sie hatte ihr Leben in einer leitenden Position beim Landesamt für Verfassungsschutz verbracht, und bald 20 Jahre Ruhestand konnten die Prinzipien, die sie dort praktiziert hatte, nicht erschüttern. Sie ließ nichts und niemanden an sich heran, am wenigsten ihre eigene Tochter.

»Schön, dass du anrufst, Mama. Ich habe eben an dich gedacht.« Der erste Satz war eine Lüge, der zweite nicht. Pfarrer Fischer aus Konstanz hatte vorhin das Gleiche zu ihr gesagt. War es die Wahrheit gewesen? War er noch ihr Vertrauter? Waren sie noch Freunde? Wieso hatte sie ihn nicht nach Florenz eingeladen? Wieso er sie nicht nach Konstanz?

»Du wirkst müde«, meinte die Mutter, die entsetzlich nachtwach klang.

»Wie spät ist es?«

»Halb eins.« Die Mutter seufzte. »Nicht, dass ich Isolde nachtrauere, das nicht. Aber seit ich nicht mehr in einer Beziehung lebe und abends keinen Wein mehr trinke, werde ich gar nicht mehr müde. Bloß, man kann ja nicht allein trinken. Und es ist schwer, in meinem Alter noch eine neue Liebe zu finden. Die Frauen sind alle viel jünger, und sie wollen keine Partnerin, die auf Mitte 80 zurauscht.«

Giulia lachte. »Man hört dir das Alter wirklich nicht an. Und du siehst immer noch verdammt gut aus.«

»Das nützt leider nicht viel.« Die Mutter seufzte. »Ich hätte nie gedacht, dass ich mal einsam werde. Dass mich das Alter packt.«

»Hör zu, Klara.« Giulia atmete tief durch. Es musste sehr ernst sein, wenn sie ihre Mutter beim Vornamen nannte. »Wenn du davon träumst, dass du Heiligabend in Florenz verbringst, dann träum weiter. Ich hab hier den Megastress mit meiner Exfamilie, ich weiß selber nicht, warum ich mir das antue.«

»Du hast sie eingeladen?«

»Ja, alle. Tommaso, Diego und Simone, jeweils mit ihren derzeitigen Lieben.«

»Wie lang hast du sie nicht gesehen?«

»Unterschiedlich.« Giulia atmete tief durch. »Ich wollte mit diesem Umzug zeigen, dass ich mich dem Leben stelle. Das heißt, dass ich auch mit der Vergangenheit umgehen kann. Also mit dem, was vor Roberto war. Und es ist nur normal, wenn ich mit meinen Söhnen wieder regelmäßigen Kontakt pflege. Was Tommaso angeht …« Er ist wieder verheiratet und hat kleine Kinder. Giulia brachte den Satz nicht zu Ende.

»Ich habe bereits ein Bed and Breakfast gebucht«, sagte die Mutter. »Es ist bei dir um die Ecke, in der Via Ventisette Aprile. Hab ich mir schon alles ausgedruckt. Mein Zug fährt um 6.17 Uhr ab Stuttgart. Umsteigen in Zürich, Lugano und Mailand. Kurz vor vier bin ich da.«

»Klara, das geht auf gar keinen Fall. Weißt du noch, wie du dich mit Tommaso gestritten hast? Hör mal, ich bin über Mitte 50, es ist alles verdammt lang her, aber das macht es nicht besser. Ich war ein Einzelkind, du hast dich nie um mich gekümmert, hast mit allen meinen Freunden Streit angefangen, ich bin geflohen vor dir, bis nach Italien … Dort hast du mir mein Studium vermiest und dann beizeiten die Familie entzweit, und dann zwei Dutzend Jahre lang Funkstille, aber seit Letztjahr im Herbst wirst du plötzlich anlehnungsbedürftig, rufst dauernd an, stehst ständig unangemeldet vor der Tür …«

Giulia übertrieb. Doch konnte es sein, dass die Mutter sich veränderte? Dass sie im Alter doch noch anhänglich wurde? Vielleicht bereute sie es, dass sie nie Wert gelegt hatte auf ein Familienleben und wollte nun auf den letzten Drücker nachholen, was sie verpasst, versäumt, verunmöglicht und vermasselt hatte.

»Wir brauchen uns nicht zu sehen«, entgegnete die Mutter spitz. »Ich kann mich in Florenz auch allein beschäftigen, es gibt Tausende von Touristen, die dort das Jahresende verbringen.«

Carlo setzte sich auf dem Sofa auf und spitzte die Ohren. Im Kreuzganghof waren schwere Schritte zu hören, da war ein schleifendes Geräusch. Jemand hustete. Mehrere Sekunden Stille. Erst dann schlug unten das große Tor zu. Lärmendes Scheppern durchbrach die Stille der Nacht. Der Nachhall drang durch das undichte Fenster. Giulia stand auf und blickte hinüber in die fremde Küche. Auch dort hatte niemand die Läden geschlossen. Hinter der Scheibe war alles dunkel.

»Was ist los?«, fragte die Mutter. »Wieso redest du nicht mit mir?«

»Dann komm halt. Um sieben Uhr gibt es schon Abendessen.«

2

Der Zug war pünktlich. Um 15.59 Uhr fuhr der Frecciarossa, der Richtung Napoli Centrale unterwegs war, an der Stazione Firenze Santa Maria Novella ein. Klara Kerner stieg als Erste aus dem Zug. Das gehörte noch zu den Gewohnheiten, die sie sich in ihrer Zeit beim LfV, dem Landesamt für Verfassungsschutz, antrainiert hatte. Erste Grundregel bei einer Dienstreise: Verfolger abschütteln.

Die Reise war kaum beschwerlich gewesen. Am Heiligabendmorgen waren wenige Leute unterwegs gewesen, das Umsteigen verlief glatt, und alle Züge waren reserviert. Im Frecciarossa hatte Klara ein Mineralwasser und eine Tüte Erdnüsse angeboten bekommen, wobei sie beides ablehnte. Zweite Grundregel bei einer Dienstreise: Nichts zu sich nehmen, was einem gezielt verabreicht wird. Dennoch hatte sie das ans Fliegen erinnert, und sie hatte diese Erinnerung genossen. Man müsste einfach, dachte sie, noch viel mehr unterwegs sein. Solange es noch geht und der Globus einen trägt.

Der Bahnhof glich einem Flughafen. Beim Durchschreiten der Schranke fühlte Klara sich als Teil des Gewimmels und zwängte sich mit der Menge zum Ausgang. Trippelnd zog sie den Rollkoffer eng hinter sich her und fühlte sich erst wieder frei, als sie richtig ausschreiten konnte. Die Stazione Firenze Santa Maria Novella glich einer Großbaustelle. Es war unmöglich festzustellen, was genau gebaut wurde. Offenbar musste alles irgendwie neu gemacht werden. Überall waren Absperrungsbänder und stillgelegte Baumaschinen. Draußen sah es nicht besser aus. Die Fußgänger wurden umgeleitet. Zwischen Planen ragten schwarze Pfeiler in die Höhe. Klara begriff. Offenbar sollte ein neues Straßenbahnnetz gebaut werden, und hier war der Knoten.

Es war kühl, aber nicht kalt, es windete leicht und dunkelte bereits. Obwohl alles in Aufruhr war, hatte man ordentlich Flitter aufgehängt. Was Weihnachtskitsch anging, ließen sich die Italiener nicht lumpen. Zwischen Asiaten mit Mundschutz, Paaren mit Bart und Kopftuch, toskanischen Großfamilien und parfümierten jungen Afrikanern drängelte sich Klara von der Piazza della Stazione weiter Richtung Via Nazionale. Alle wuselten durcheinander. Viele schoben Gepäck, Kinderwägen, Rollstühle und Fahrräder. Zäh bewegte sich ein Strom von Menschen gen Centro. Daneben züngelte der Autoverkehr. Motorinos und Vespas schossen ums Eck. Genauso hatte sich Klara Florenz vorgestellt. Da sah sie gegenüber auf der Piazza di Santa Maria Novella die gigantische gotische Basilika. Die dunkelgrün-weiße Marmorfassade verwandte strenge geometrische Formen, was für die Renaissance typisch war. Das betonte die immense Fläche der senkrecht aufragenden Wand und gab der Kirche und der sie umgebenden Klosteranlage etwas furchteinflößend Erhabenes. Klara hatte ein wenig darüber gelesen. Santa Maria Novella war die älteste große Basilika in Florenz und die wichtigste Dominikanerkirche. Daran schloss sich das Kloster an mit dem geräumigen, gepflegten grünen Kreuzgang.

Klara, die sich immer für Kunstgeschichte interessiert hatte, scherte aus dem Pulk der Passanten aus. Mit entschlossenen Schritten ging sie auf das gewaltige Portal zu. Sie freute sich auf die Fresken aus der Gotik und der Frührenaissance, finanziert von den führenden Florentiner Familien, die sich damit ihre Gräber dort erkauften. Klara sah auf die Uhr. 16.20 Uhr. Bis zur Via Guelfa war es zu Fuß nicht weit, vielleicht eine Viertelstunde, sie hatte noch zweieinhalb Stunden Zeit.

Die Kirche hatte tatsächlich auf. Klara bezahlte den Eintritt und ging hinein. Der Innenraum mit Blick auf den Chor und das Kreuz von Giotto war von einer anbetungswürdigen Stringenz. Klara, die zwar katholisch, aber nie gläubig gewesen war, betrachtete das mit der respektvollen Distanz der kunstbeflissenen Juristin. Lange verweilte sie vor Sandro Botticellis Fresko »Christi Geburt«. Vom 100 Meter langen Mittelschiff mit seinen Spitzbögen führten Rundbögen in die Seitenschiffe. Im Hauptschiff gab es nur wenige Besucher, hier war Klara fast allein. Im linken Seitenschiff stieß sie nach ungefähr 50 Metern auf das Fresko »Die Heilige Dreifaltigkeit« von Tommaso Masaccio.

Nachdem sie sich auch die Kapellen angesehen hatte, lief sie zurück zum Hauptschiff und zum hinteren Teil der Kirche. Sie suchte den Ausgang, der zum Kreuzgang und von dort aus vermutlich zum Museum führte, und überlegte, ob sie den asiatischen Wärter fragen sollte, der neben der Büste des heiligen Antonius stand und sie feindlich anstierte. Vermutlich wollte er Feierabend machen, oder er hatte wegen bevorstehender Gottesdienste eine lange Nacht vor sich. Aber sie wusste plötzlich nicht mehr, wo er sich befand. Auch hatte sie die zeitliche Orientierung verloren. Die Uhr zeigte halb sechs.

Da hob die Orgel an, und der Organist spielte eine Kantate aus dem Weihnachtsoratorium, »Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen«. Sie hatte lange Jahre als Agnostikerin im Kirchenchor gesungen. Aus vollem Herzen sang Klara mit: »Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen, / lass dir die matten Gesänge gefallen, / wenn dich dein Zion mit Psalmen erhöht! / Höre der Herzen frohlockendes Preisen, / wenn wir dir itzo die Ehrfurcht erweisen, / weil unsre Wohlfahrt befestiget steht!«

Dabei näherte sie sich einem Grab, das sich von den Gräbern der reichen Florentiner beträchtlich unterschied. Es war aus dunklem Holz und hatte an der Seite ein Sichtfenster. Der dornengekrönte Leichnam darinnen badete im Neonlicht. Er war nackt und trug einen Lendenschurz, an der Seite und an den Händen und Füßen hatte er große blutige Stigmata. Neben ihm lagen drei lange Nägel; vielleicht waren es auch fünf, aber Klara konnte nur drei erkennen. Sie bückte sich und ging ganz nah an die Scheibe heran. Es gab keinen Zweifel, dass es sich um das kunstvoll drapierte Grab von Jesus Christus handelte. Und dass der Leichnam, der dort drinnen lag, Jesus Christus darstellen sollte. Aber es war nicht Jesus Christus. Es war auch nicht Che Guevara, obwohl der Tote dem in Bolivien ermordeten Guerillaführer, der wie ein toter Gottessohn ausgestellt und fotografiert worden war, vielleicht noch mehr ähnelte. Es war die frische Leiche eines bärtigen jungen Mannes. Er hatte schulterlanges, braunes Haar und die blutigen Stigmata des Heilands an seinem schlanken Körper, der trainiert wirkte.

Punkt sieben klingelte Klara draußen neben dem schmiedeeisernen Tor. Giulia hatte ihren Namen mit Kugelschreiber in Großbuchstaben notiert und den Papierstreifen mit Tesafilm auf die Klingel geklebt. Klara würde ihre Tochter darauf hinweisen, dass das nicht hielt. Giulia musste das Namensschild ordentlich ausdrucken und unter dem Plastikfenster befestigen. Sonst konnte es passieren, dass es abfiel oder jemand es abriss, und der Besuch konnte nicht klingeln. Freilich rief man heutzutage einfach mit dem Handy an, es war keine Katastrophe – ärgerlich war es trotzdem.

Die Gehwege waren schmal in Florenz. Es hatte angefangen zu nieseln, und es war unmöglich, mit zwei Regenschirmen aneinander vorbeizukommen. An der verkehrsreichen Via Nazionale entlang war Klara bis hoch zur Via Ventisette Aprile marschiert, hatte schnell in ihrem B&B eingecheckt, sich Hände und Gesicht gewaschen. Im »Leonardo« hatte sie geschwind einen Caffè getrunken. Dann war sie auf direktem Weg zurück zur Via Guelfa gegangen, die sich zwei Parallelstraßen weiter unten befand. Sie besaß einen ausgezeichneten Orientierungssinn. Die Straßen waren festlich erleuchtet, doch das Altstadtviertel wirkte, obwohl es im Zentrum zwischen Bahnhof und Dom lag, ein wenig heruntergekommen. Die apricotfarbenen Fassaden der Häuser waren lange nicht gestrichen worden, sie waren fleckig und der Putz bröckelte. Verrostete Fenstergitter, wurmstichige Holztüren, und zwischen stinkenden Mülltonnen spielten verwahrloste Kinder. Vor einem leer stehenden Laden mit verbeulten Rollläden hockte ein Hund mit einem verbundenen Bein. Zwischen den parkenden Autos standen in kleinen Gruppen Männer: Afrikaner, Araber, Asiaten. Sie sprachen rollend und ratternd. Die winzigen, vollgepfropften Lebensmittelläden, Schneidereien, Friseure und Ledergeschäfte waren ebenfalls afrikanisch, arabisch, asiatisch. Nur die kargen, grell beleuchteten Bars schienen fest in italienischer Hand zu sein. Bis hinaus auf die Straße drang das Klopfen der Espressomaschinen.

Als niemand den Türöffner betätigte, klingelte Klara erneut. Diesmal mit etwas mehr Nachdruck. Sie spähte durch die Streben. Aus massiven Klostermauern ragten hohe Fenster. Nach dem dritten Klingeln erklang endlich der Summton. Klara drückte das schwere, schleifende Tor auf und zwängte sich hindurch. Zwischen den Aufgängen reihten sich Fahrräder und Motorinos. Ganz hinten an der Mauer stand Giulias schwarze Vespa, die einen Platten hatte. Giulia hatte sich entschuldigt, weil sie damit das Gepäck nicht vom Bahnhof abholen konnte, aber Klara meinte, sie besitze sowieso einen Rollkoffer. Sie begutachtete den kaputten Reifen. Auf dem Betonboden hatte jemand versucht, eine Blutlache zu beseitigen. Vielleicht war auch nur eine Flasche Saft ausgelaufen. Überall lagen Glassplitter.

Am vorderen Aufgang fehlte der Name Franca. Giulia wohnte am hinteren Aufgang. Wieder musste Klara läuten. Sie ging eine enge, gewundene Steintreppe hinauf in den ersten Stock. An der dunkel gebeizten Eichentür war ein Löwenkopf befestigt, der einen beweglichen Ring im Maul trug. Klara betätigte den Klopfer.

Julia öffnete. Aber es war nicht Giulia, wie sie heute aussah, es war die zarte Studentin Julia, die Stuttgart mit Anfang 20 verlassen hatte, um in Florenz ihr Glück zu finden. Das Wesen war blond, langhaarig, mittelgroß und schlank. Es hatte feine Züge. Zu Jeans trug es einen weichen weißen Wollpullover. Es gab Klara höflich die Hand. »Simone.«

Das Wesen war männlich. Es war Klaras jüngerer Enkel. Als sie ihn zuletzt gesehen hatte, war er noch in den Windeln gewesen. »Ciao, ich bin die Klara.«

Sie drückte ihm die Hand und stapfte an ihm vorbei durch die Tür, die nach innen aufging. Am Ende der kleinen Treppe, die in den Flur hinunterführte, stand Giulia. Ihr graublondes Haar war zerzaust, die Nase fettig, sie hatte hektische rote Flecken im Gesicht. Über das schwarze Etuikleid hatte sie eine rotkarierte Schürze mit einer Blumenborte gebunden. Klara umarmte ihre Tochter herzlich. Dabei fühlte sie, dass Giulia seit dem Sommer zugenommen hatte.

»Wo sind die anderen?« Klara schaute sich um. Der Esstisch war ausgezogen und festlich gedeckt. Daneben gab es einen niedrigeren Tisch für die Kinder. Klara zählte insgesamt zehn Gedecke, acht große und zwei kleine.

»Noch nicht da.« Giulia lachte und musterte ihre Mutter. »Es ist doch gerade erst sieben. Hier ist man nie pünktlich. Gut siehst du aus. Steht dir, die Haare noch kürzer. Hattest du eine schöne Fahrt?«

»Fantastisch, Julia.«

»›Giulia‹«, korrigierte Giulia. »Bitte nenn mich wie alle andern ›Giulia‹, Mama.«

Das Wort Mama hörte sich so falsch und gespreizt an wie je. Giulia konnte es nicht aussprechen, ohne dass es ironisch klang.

»Für mich bist du Julia, Kind.« Klara deutete mit ausgestrecktem Zeigefinger auf Simone, der unschlüssig herumstand. »Julia ist meine Tochter. Ich bin deine Großmutter. Kennst du mich noch? Kannst du Deutsch?«

»Ja natürlich, Diego und ich, wir sind zweisprachig aufgewachsen.« Simone hatte nur einen leichten Akzent. »Aber ich muss gestehen, dass ich mich nicht an dich erinnere, Oma.«

»Sag Klara zu mir.« In der Tasche ihrer weinroten Cordhose fischte sie nach einem Tempo und putzte sich die Nase. »Ich könnte etwas zu trinken gebrauchen.«

»Möchtest du einen Tee?« Simone deutete auf die Kanne, die auf der Anrichte stand.

»Lieber ein Glas Rotwein.«

Giulia schenkte ihr eines ein, kehrte an den Herd zurück, wandte den beiden den Rücken zu, lüftete den Deckel und rührte in einem Topf. Es roch nach Paprika und Knoblauch.

Klara nahm einen kräftigen Schluck. Und noch einen. Der Wein schmeckte samtig und vollmundig. Ein Montepulciano.

Es klingelte, und dann klingelte es wieder. Klara stellte das Glas ab. Stimmengewirr und Gelächter. Ehe sich der Raum mit Menschen füllen konnte, nahm sie ihren Mantel und schlüpfte an ihnen vorbei, hinaus in die Nacht.

Sie lief durch die festlich erleuchteten Straßen bis zum Mercato Centrale. Die Markthalle lag da im gleißenden Lichterglanz, und an die Wände wurden Sterne projiziert. Es nieselte nicht mehr, war aber deutlich kälter geworden. Nur vereinzelt waren Leute unterwegs. Leerer war Florenz nie, und nachdem sie sich mehrmals umgesehen hatte, schlug Klara den Weg in Richtung Basilica di San Lorenzo ein.

Plötzlich spürte sie Schritte hinter sich.

»Ich bin Ihnen gefolgt«, sagte jemand auf Englisch. Es war ein Mann.

Klara drehte sich nicht um. Sie ging einfach weiter. Sie hatte richtiggelegen.

»Sie haben die Leiche entdeckt«, sagte der Mann. »Und Sie sind jetzt unterwegs zur Polizei. Aber Sie werden nicht zur Polizei gehen.«

Sein Englisch war nicht besonders gut. Doch Klara hörte die Drohung deutlich heraus. Sie fragte sich, warum einer eine Leiche in einer Kirche in einen Schaukasten legte und dann nicht wollte, dass man das den Behörden meldete. Klara blieb stehen. Sie fühlte, wie ein schmaler Gegenstand sich von hinten in ihren Mantel bohrte, auf der Höhe des Herzens. Der Mann, der ihr das Ding auf den Leib drückte, wusste, wo er ansetzen musste.

»Ich habe mich nicht umgedreht«, sagte Klara. »Ich gebe Ihnen genau drei Sekunden Zeit zu verschwinden. Leider gibt es derzeit keine Menge, in die Sie augenblicklich abtauchen können. Eins, zwei …«

Sie drehte sich um. Und erblickte einen kleinwüchsigen, beleibten Asiaten, der einen Knirps in der Hand hatte. Keinesfalls eine Waffe mit Schalldämpfer. Klara musste laut lachen. Der andere lachte auch.

»Klara«, sagte Klara.

»Cheng«, sagte der Asiate.

Ich hab den doch heute schon mal gesehen, dachte Klara. In der Basilika. Das war der Wärter. »Wo kommen Sie her?«

»Von der Arbeit.«

»Na, ich meine, sonst. China?«

»China.«

Klara ging die chinesischen Geheimdienste durch. Sie kannte sich da nicht wirklich aus. »Ist Ihnen klar, dass Sie einer alten Frau einen ziemlichen Schreck eingejagt haben?«

»Tut mir leid«, sagte Cheng. »Ich glaube, ich weiß, wer das war, mit dem toten Mann. Ich würde die Frau gern beschützen.«

»Ach, und das ist alles?«

»Ja, ist alles. Die Frau hat viel Pech gehabt in ihrem Leben. Sie hat einen Fehler gemacht. Sie hat was getan, was ihr nur Ärger bringt. Können Sie mir helfen, die Leiche aus dem Sarg zu entfernen?«

»Ist der Zeitpunkt nicht schlecht gewählt?« Heiligabend, dachte Klara. Da findet doch sicherlich irgendeine Messe statt.

»Im Gegenteil, Signora.« Cheng grinste. »Ich habe alle Vorkehrungen getroffen. Wir simulieren einen Notarzteinsatz. Da wird eine Sichtblende eingezogen. Aber allein schaff ich das nicht.«

»Verschwinden Sie!«, rief Klara. »Verschwinden Sie auf der Stelle! Ich gehe zu den Meinen zurück. Das ist alles, was ich für Sie tun kann.«

»Sie werden von mir hören.« Cheng verbeugte sich. »Frohe Weihnachten!«

Er drehte sich auf dem Absatz um und lief davon. Klara rannte ihm nach. »Halt! Jetzt warten Sie! Ich komme mit.«

Als Klara Kerner in die Via Guelfa zurückkehrte, war das Fest in vollem Gange. Giulia hatte die Antipastiteller schon abgeräumt, und man war beim Primo: Spaghetti mit Pesto. Falco und Valentina, die einander gegenüber am Kindertisch hockten, schaufelten vergnügt. Der fünfjährige Falco trug Anzug, Fliege und ein weißes Hemd, das er begeistert bespritzte, die dreijährige Valentina ein Rüschenkleid und Lackschuhe. Tommaso und seine Frau Aurora saßen neben den beiden am großen Tisch, daran anschließend Simone mit Salvatore und Diego mit Luna. Giulia, die neben ihr Platz nahm, deutete auf den leeren Stuhl. Klara gab allen die Hand und setzte sich neben Diego.

Niemand fragte Klara, wieso sie zu spät zum Essen kam. Sie hätte auch nicht gewusst, was sie erzählen sollte. Die Wahrheit? Als sie mit Cheng zur Basilica di Santa Maria Novella zurückkehrte, war die Tür verschlossen gewesen. Cheng hatte keinen Schlüssel für das Portal gehabt, sie benutzten einen unscheinbaren Seiteneingang. Drinnen war es schummrig. Sie gingen durch das Hauptschiff nach hinten, Cheng lief voraus. Als sie den beleuchteten Sarg erreichten, war dort alles in Ordnung. Drinnen lag wieder der hölzerne Jesus, der hier daheim war.

»Zu spät«, sagte Cheng.

»Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte.« Klara schnaufte. »Wer ist diese Frau?«

»Sie ist sehr sympathisch. Mehr sage ich dazu nicht.«

Klara fragte sich, ob es eine militante Performancekünstlerin war. Eine antiklerikale Fanatikerin. Oder eine fehlgeleitete Feministin. Ob sie mit der Aktion ein Zeichen setzen wollte. Für oder gegen was?

Geistesabwesend drehte sich Klara die Spaghetti auf die Gabel. Sie kaute lustlos, trank aber mit Appetit ihren Wein. Giulia schenkte ihr nach und lächelte angestrengt. Klara versuchte, sich gedanklich in die Runde einzufinden. Man sprach Italienisch, was sie rudimentär beherrschte, aber sie verstand nahezu nichts. Diego neben ihr übersetzte, sie hörte überhaupt nicht zu, was er nicht bemerkte. Im Vergleich zu seinem filigranen kleinen Bruder war er ein ziemlich derber Klotz, immer gewesen, schon als kleines Kind. Klara konnte ihn von jeher nicht leiden, zumal er Tommaso glich; wie sein Vater hatte er etwas Verschlagenes. Wobei sie auch nicht wusste, ob sie Simone mochte; seine verzärtelte Art ging ihr auf die Nerven. Giulia hatte die Eigenarten ihrer Söhne immer toleriert, ihr Fehlverhalten unterstützt und ihre Mängel gefördert. Klara hatte ihre Tochter am Telefon immer wieder ermahnt, härter durchzugreifen. Aber sie kam nicht mehr auf Besuch. Sie verzichtete darauf, vor Ort Ratschläge zu erteilen und die Wirkung ihrer Worte zu kontrollieren. Vielmehr war sie fortgeblieben und hatte nur von Ferne beobachtet, wie Giulias Ehe beizeiten in die Binsen ging. Diego und Simone kamen vorübergehend zum Vater, und der Kontakt brach ganz ab. Was Klara manchmal bedauerte, denn mehr Enkel hatte sie nicht. Sie hätte Diego jetzt fragen können, was Simone und er beruflich machten, wie alt sie waren und ob sie womöglich noch studierten. Sie verschob es auf später.

Die Pastateller wurden abgeräumt, als Zwischengang gab es einen Linsensalat auf Mortadella. Klara, die an ihrem dritten Glas nippte, studierte die Gesichter von Aurora, Salvatore und Luna. Die drei, die neben Giulia auf der anderen Seite des Tisches saßen, einte offenbar ein Gefühl der Fremdheit. Doch sie gingen unterschiedlich damit um. Während Aurora an Tommasos Lippen klebte und unentwegt über Valentinas dunkelblonde Locken strich, hatte sich Salvatore in die innere Emigration begeben. Er diskutierte einfach nicht mit, obwohl es um Politik ging und Klara mitbekommen hatte, dass das irgendwie sein Spezialgebiet war. Luna hingegen versuchte verzweifelt, zu Wort zu kommen, was ihr mühsam gelang. Tommaso, der leidenschaftlich gestikulierte, fuhr ihr immer wieder dazwischen.

Niemand nahm wirklich Notiz von Klara. Keiner kümmerte sich um sie. Auch Diego hatte es aufgegeben und rangelte verbal mit seinem Vater. Giulia wandte der Gesellschaft den Rücken zu. Sie stand am Herd und kümmerte sich um den Secondo. Tommaso entkorkte, unablässig redend, eine weitere Flasche Wein. Klara erhob sich, ging zur Spüle und füllte die Karaffe mit Leitungswasser. Sie stellte sie zurück auf den Tisch und fühlte eine Spannung, die sie sich nicht erklären konnte, zumal sie das Gespräch nicht ansatzweise verstand. Sie wusste auch nicht, wie gut sich die einzelnen Mitglieder der Tischgemeinschaft kannten. Anstatt zurückzukehren zu ihrem Platz, ging sie zu den Kindern und setzte sich neben sie auf den Boden. Beide fingen simultan an zu kichern. Wie unschicklich, dass eine Nonna sich während des Essens an Heiligabend dermaßen danebenbenahm! Sie musste betrunken sein, doch das war Klara noch lange nicht.

Sie fühlte eine unsägliche Leere in sich. Ein Lebtag lang war sie stark gewesen, unabhängig, beruflich extrem erfolgreich. Nun versuchte sie, dorthin zurückzukehren, wo sie es nie ausgehalten hatte, nämlich in den Schoß der Familie. Plötzlich stand Simone auf und hockte sich neben sie. »Mi dispiace. Es tut mir leid«, sagte er.

»Worüber reden sie?«

»Giulia hat von dem tätlichen Übergriff erzählt, den sie gestern Abend in der Wohnung vis-à-vis beobachtet hat, und sie reden über Femizid. Das ist, wenn eine Frau, nur weil sie eine Frau ist, umgebracht wird, wegen ihrer Zugehörigkeit zum weiblichen Geschlecht. Wie sagt man? Geschlechtermord?«

»Ich weiß, was Femizid ist.« Klara klang barscher, als sie wollte.

»Femizid gibt es nicht nur bei den Moslems, es betrifft genauso die Katholiken und den Rest. Es gibt eine breite Bewegung gegen Femizid in Florenz. Salvatore und ich sind da Mitglied. Mein Vater findet das falsch. Er sagt, wenn Frauen aus Liebe getötet werden, dann ist es eine Privatsache, zwar traurig, aber die Frauen müssen sich selbst wehren. Wie sollen sie sich wehren, wenn sie tot sind, und ihre Familien tun meistens auch nichts. Oft stecken sie selber mit drin, oder sie sind zu feige, an die Öffentlichkeit zu gehen. Femizid ist keine Privatsache, das hat nichts mit Religion zu tun, es ist ein politischer Akt. Und wir müssen uns mit politischen Mitteln dagegen wehren. Mein Vater sagt, dass homosexuelle Männer für ihre eigenen Rechte kämpfen sollen, und damit basta, aber das reicht nicht; er kapiert nicht, dass alles miteinander zusammenhängt.«

»Warum sagt Salvatore nichts?«

»Es hat keinen Sinn. Ich sage ja auch schon lange nichts mehr. Der Einzige, der noch argumentieren mag, ist Diego. Er hat sich schon als Kind für mich geprügelt. Und Luna versucht, ihm zur Seite zu stehen, aber du siehst ja, wohin das führt.«

Klara lächelte schmallippig und streckte die Hand aus. »Komm, hilf einer alten Frau mal auf.«

Sie saßen und aßen bis spät in die Nacht. Es gab keine Geschenke, auch nicht für die Kinder. Vielleicht hatte die Bescherung vorher stattgefunden. Klara wusste es nicht. Sie wollte keine Geschenke, und sie hatte auch für niemanden etwas mitgebracht. Sie kauerte auf dem Sofa und kalauerte mit den Kindern. Falco und Valentina wurden einfach nicht müde. Sie stupsten Klara ins Knie, kicherten und ließen sich kraulen. »Brava, brava«, riefen sie. Gegen eins servierte Giulia Feigenlikör und schwäbische Ausstecherle, nach einem Rezept aus dem Internet. Klara hatte nie gebacken, auch an Weihnachten nicht, und ihrer Tochter da nichts mitgeben können.

Weil Tommaso und Luna geraucht hatten, öffnete Giulia die Läden und lüftete. Klara stand auf und blickte nach draußen, zum gegenüberliegenden Küchenfenster. Dort standen ebenfalls die Läden offen und alles war dunkel.

Obwohl der Abend unbeholfen und streitlustig angefangen hatte, war er doch schnell herumgegangen. Und Klara fragte sich, wie ein Essen über so viele Stunden dauern konnte, ohne dass man es merkte. Schließlich war sie doch Teil der Gemeinschaft geworden. Man hatte sich irgendwie in drei, vier Sprachen verständigt.

Als sich Klara auf der Straße von den anderen verabschiedete, spürte sie, dass sie betrunken war. Sie hatte stundenlang auf dem Sofa vor sich hin gedöst. An den Abschied von ihrer Tochter konnte sie sich schon jetzt nicht mehr erinnern. Hoffentlich hatte sie nichts Falsches gesagt. Klara wusste, dass sie sich um die gefürchtetste chinesische Geheimorganisation kümmern musste, das sogenannte »Dritte Büro«. Das war vielleicht noch größer und gefährlicher als die NSA. Mit diesem Vorsatz fiel sie ins Bett.

3

Am Morgen klingelten die Glocken der Chiesa di Santo Stefano. Giulia erwachte mit fürchterlichem Kopfweh. Es war ein grauenhafter Abend gewesen. Sie fischte nach ihrem Telefonino. »Pronto.«

»Ciao, Mamma, ich bin’s, Simone.«

»Um diese Zeit?« Ihre Stimme klang belegt. Der Mund war pelzig.

»Es geht gegen Mittag. Danke für das wunderbare Essen und den gelungenen Heiligabend. Nachdem wir uns in dieser Runde erst finden mussten, haben wir uns doch prima zusammengerauft.« Simone lachte. »Hätte ich nie gedacht, dass Luna, dieses blonde Vollweib, so krass feministische Standpunkte hat. Papa war echt am Verzweifeln. Er konnte gar nicht anders, als ihr am Ende zu Füßen zu liegen. Und was blieb ihm anderes übrig, als Salvatore zu mögen? Und die Kinder der beiden, Falco und Valentina, sind ja bezaubernd. So keck und aufgeweckt und dabei so echt italienisch erzogen. Aurora wirkt etwas schüchtern, und sie fühlte sich am Anfang wohl etwas verloren. Wir hätten sie gleich mehr einbeziehen müssen. Aber den Vogel schießt ja deine Mutter ab. Eine tolle alte Frau. Und so wach, intelligent und rüstig! Sie wirkt mindestens zehn Jahre jünger. Meinst du nicht, dass wir heute zusammen etwas unternehmen können?«

»Das werden wir sicher tun.« Als Giulia gähnte, pochte ihr Schädel noch schlimmer. »Ich glaube nicht, dass Klara nach Florenz gekommen ist, um uns in Ruhe zu lassen. Sie behauptet zwar, sie kommt allein klar …«

»Sie ist bezaubernd«, sagte Simone. »Auch wenn sie ein wenig brüsk wirkt. Das ist ihr Naturell. Schade, dass wir sie nicht früher kennenlernen durften.«

»Das habt ihr. Diego und du, ihr wart noch sehr klein. Sie hat sich in die Familienbelange eingemischt und alles vergiftet. Sie hat Tommaso quasi hinausgeekelt. Dabei reichte es, dass sie zwei, drei Mal im Jahr hier einlief. Den Rest der Zeit hat sie sich um nichts gekümmert.«

»Wir haben nie darüber gesprochen.«

»Ich habe, ehrlich gesagt, über viele Jahre hinweg vergessen, dass ich eine Mutter habe. Um ihrer Dominanz zu entkommen, musste ich fort von Stuttgart, aber ich floh leider geradewegs in die Arme deines Vaters, das war ein Fehler und musste scheitern. Anstatt eine verwöhnte florentinische Zahnarztgattin zu werden, hätte ich mein Germanistikstudium zu Ende bringen müssen. Als ihr klein wart, hatte ich nicht die Kraft dazu. Und finanziell war ja alles da. Also habe ich mein Talent verschleudert und meine Energie später in Projekte gesteckt, die nichts einbringen. Diese Tourismusagentur lohnt sich nicht, die Immobilien stinken mir sowieso und das Ristorante in Marina …«

»Dass du es so siehst, das weiß ich.« Simone seufzte. »In meinen Augen hast du einfach dein Ding gemacht. Ich habe euch nie als Paar erlebt, dazu war ich noch zu klein. Ich hatte nie eine vollständige Familie, ich war immer abwechselnd bei Mamma und Papà. Der Kontakt zu meinen Eltern ist gestört. Zu beiden. Das will ich ändern, wir müssen das ändern. Es ist gut, dass du dich an deine Mutter annäherst.«

»Ich weiß nicht, ob ich das tue. Wir sind uns eher zufällig nähergekommen, als ich im vorletzten Sommer ihre Hilfe brauchte. Das heißt, stellte sich dann heraus, es war genau umgekehrt. Sie nahm meine Hilfe ungefragt in Anspruch und spannte mich ein. Es ging um einen jungen Mann, der plötzlich vor meiner Tür stand. Das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls bemüht sie sich seither um mich, und wir sind inzwischen ein paar Tage zusammen am Gardasee gewesen.« So schlecht konnte es ihr nicht gehen. Trotz ihres zerrütteten Zustands sprach Giulia wie ein Buch. »Wie viel haben wir eigentlich getrunken? Hör mal, ich bring hier mal die Flaschen weg, räum etwas auf und …«

»Das haben wir längst erledigt. Schon vergessen? Und sollen wir in einer halben Stunde auf einen Kaffee vorbeikommen, Salvatore und ich? Die Nonna bringen wir mit. Vielleicht schaffen wir es ja dann auf einen Gang durch die Stadt.«

»Florenz wird heute fürchterlich voll sein. Aber wegen mir. Vorausgesetzt, Klara zieht nicht wieder einen Karren Mist hinter sich her.«

»Was meinst du damit?«

»Sie neigt dazu, die Schwierigkeiten anderer Leute zu ihren eigenen zu machen. Oft sind es tödliche Probleme. Konflikte in einem größeren Maßstab, von einem globalen Ausmaß. Bis sie vor bald 20 Jahren in Rente ging, war sie ein hohes Tier beim baden-württembergischen Landesamt für Verfassungsschutz. Die hocken in Stuttgart.«

»Ah ja?« Simone horchte auf. »Und um was geht es da?«

»Das ist ein deutscher Geheimdienst, der auf Länderebene strukturiert ist. Das LfV ist eine Art Frühwarnsystem der freiheitlichen demokratischen Grundordnung, wie es in Deutschland heißt. Seine Aufgabe besteht darin, verfassungsfeindliche und sicherheitsgefährdende Aktivitäten zu beobachten wie zum Beispiel Rechts- und Linksextremismus, Ausländerextremismus sowie religiöse Fundamentalisten. Dazu gehört auch die Spionageabwehr.«

»Wow«, sagte Simone. »Krass.«

»Klara gehört zur alten Riege, die immer noch Informationen liefert. Wie genau das vonstattengeht, weiß ich nicht. Aber wenn sie hier einläuft, könnte das auch andere Motive haben als rein familiäre. Sie hat sich nach dem vergeblichen Versuch, alles an sich zu reißen und zu bestimmen, nie mehr wirklich um uns gekümmert. Wieso sollte das nun im Alter plötzlich Priorität haben?«

»Du meinst, sie nimmt uns und unser Weihnachtsfest gar nicht ernst? Sie nimmt die Gastfreundschaft nur einfach so mit? Um sich zu tarnen?«

»Wer weiß. Hör mal, ich hab mit deiner Nonna zwei Geschichten erlebt, die mehr als extrem sind. Beide Male ging es darum, ausgestiegenen oder aufgeflogenen Verbindungsleuten eine neue Identität zu verpassen. Das sind Methoden, sag ich dir. Da geht es zur Not über Leichen. Klara tat, als habe sie nichts damit zu tun, aber sie war beide Male ganz nah dran an der Sache. Ich würde mich nicht wundern, wenn bald was passiert.«

»Hast du eigentlich noch Kontakt«, fragte Klara, »zu diesem Pfarrer?«

Ihre Stoppelfrisur leuchtete makellos weiß, sie sah aus wie das blühende Leben und hatte Simone und Salvatore kurz zum Brötchenholen geschickt.

»Justus Fischer in Konstanz?« Giulia wusste gleich, wen sie meinte. »Ja, jetzt länger nicht, aber vor zwei Tagen haben wir telefoniert.«

»Wie geht es ihm?« Klara klang nicht so, als ob sie das wirklich interessierte. Sie wollte etwas Bestimmtes wissen.

»Bescheiden, denke ich, aber es geht. Er hat schließlich seine Pfarrei verloren, weil er mit diesem jungen Mädchen zusammenlebt.«

»Na, so jung ist die auch nicht mehr. Wie heißt sie noch, Reinhild?«

»Meike. Aber Fischer nennt sie Reinhild. Na ja, und Fischers Opa ist kürzlich gestorben. Seine Oma liegt schwerst dement im Pflegeheim.«

»Zwei tolle Leute. Ein herrliches Paar. Ich werde die beiden nie vergessen. Es ist schrecklich, wenn man alt wird«, sagte die Mutter, ohne mit der Wimper zu zucken. Sie tat, als sei sie Lichtjahre von deren Schicksal entfernt. Dabei war sie gerade mal zehn Jahre jünger.

»Und dann eben die Schwester …«

»Sarah? Die mit der Trisomie? Er hat doch drei Schwestern …«

»Sarah hat ein Kind. Ein gesundes Kind. Sie leben zusammen in einer betreuten Wohngruppe. Sarah braucht Fischer nicht mehr. Er lebt ein normales bürgerliches Leben mit Reinhild, er denkt sogar darüber nach, sie zu heiraten.«

»Na und?«

»Es scheint nicht sein Traum zu sein. Vorher war er depressiv, dann hat er sich aufgerappelt, aber jetzt ist er nur noch unterfordert.«

»Unterfordert?« Klara runzelte die Stirn.

»Er hat irgendwie keine Aufgabe mehr. Vielleicht ist er auch überfordert, von der irdischen Liebe, die einem ja auch Körperliches abverlangt, und das ist er nicht gewohnt … Er hatte ja noch nie eine Freundin.«

»Was machen die beiden beruflich?«

»Er arbeitet als Religionslehrer, bei ihr weiß ich es nicht.«

»Die zwei könnten doch zum Jahreswechsel nach Florenz kommen. Dann würden wir uns mal wiedersehen.« Klara lächelte.

»Ich weiß nicht. Fischer hat eine große Familie. Sind alle sehr katholisch. Bestimmt hat er Verpflichtungen.«

»Tu mir einen Gefallen«, sagte die Mutter. »Ruf Fischer an und sorge dafür, dass er hier auftaucht.«

»Zu Silvester?«

»Das ist zu spät. So lange kann ich nicht warten.«

Giulia dachte an das Schleifgeräusch unten im Kreuzgang, bevor mitten in der Nacht scheppernd das Tor zufiel. Wer auch immer vorgestern das Haus verlassen hatte, die Nachbarn waren seitdem weg. Es konnte somit nicht schaden, wenn Fischer kam. Er war ein gestandener Geistlicher und ein aufrechter und besonnener Charakter, das brachte immerhin Beruhigung und manchmal sogar Licht in die Dinge. Was die Mutter bezweckte, begriff Giulia nicht. Klar war nur, dass sie die Familie für ihre Ziele instrumentalisieren würde.

Der Duomo ragte auf wie ein riesenhafter Pappkandidat. Man konnte dieses mehrteilige Multifunktionsgebäude mit seinen mannigfachen Formen im gleißenden Funkeln der Festbeleuchtung einfach nicht ernst nehmen. Es sah aus, als hätte ein raffinierter Bühnenbauer es geschafft, das Pappmaché mit Hilfe eines besonders perfiden Kleisters in unendliche Breiten und Höhen wachsen zu lassen. Die Kulisse wirkte nicht plastisch, die dritte Dimension ging ihr vollkommen ab.

Florenz war gestopft voll. Giulia schob sich mit Klara, Simone und Salvatore durch die Massen. Es waren so viele Touristen unterwegs, dass sie wahllos aneinanderklebten. Wenn sich nicht einer am andern festklammerte, wurde man unweigerlich voneinander getrennt. Die Leute waren vielfältig maskiert, sie trugen Vollbart, Niqab, Schal und Mundschutz. Sie kamen aus der ganzen Welt und hatten Waffen dabei: Nadeln, Flaschen, Messer. Es war ein Wunder, dass niemand die Nerven verlor und nichts passierte. Selbst die kleinen Kinder sogen emsig an ihrem Schnuller, ohne ihn aus Verzweiflung fallenzulassen, und die alten Leute ergaben sich in ihre Ohnmacht.

»Wetten, dass wir die einzigen Einheimischen sind, die sich diesen Tort antun?«, fragte Simone. Wie Diego studierte er irgendwas mit Wirtschaft, aber während der große Sohn dafür nach Mailand gegangen war und noch vor dem Abschluss ein Auslandsjahr plante, blieb der kleine in Florenz.

»Was studierst du eigentlich?«, fragte Giulia Salvatore, der so dicht hinter ihr war, dass sie seinen Atem spüren konnte. Sie hatte keine Ahnung, obwohl Simone schon eine ganze Weile mit ihm zusammen war.

»Come per favore? Wie bitte?«