Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

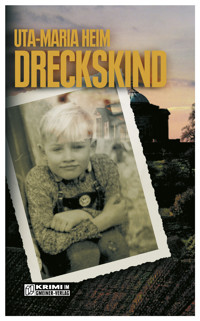

- Herausgeber: Gmeiner-Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Anita Wolkenstein und Timo Fehrle

- Sprache: Deutsch

Sie war schön, sie war jung, sie war unschuldig. Doch sie musste sterben. 22 Jahre nach dem Fund der »Kofferleiche« kann sie endlich identifiziert werden. Petra Clauss, ein 15-jähriges Mädchen aus Schramberg, wurde ermordet, zerstückelt und in drei Koffern verteilt im Stuttgarter Rosensteinpark abgestellt. Die Ermittler Anita Wolkenstein und Timo Fehrle müssen erfahren, dass der Identifizierungserfolg bei der Familie des Opfers auf wenig Gegenliebe stößt. Niemand hat mehr Interesse daran, an den alten Wunden zu rühren.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 284

Veröffentlichungsjahr: 2009

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Uta-Maria Heim

Totschweigen

Kriminalroman

Impressum

Personen und Handlung sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG („Text und Data Mining“) zu gewinnen, ist untersagt.

Bei Fragen zur Produktsicherheit gemäß der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) wenden Sie sich bitte an den Verlag.

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie

regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2007 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt

Satz/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von: © Uta-Maria Heim

ISBN 978-3-8392-3296-5

Zitat

Ein Totschläger soll des Todes sterben.

Der Rächer des Bluts soll den Totschläger zum Tode bringen;

wo er ihm begegnet, soll er ihn töten.

4. Mose 35, 16-19

Gedicht

Wand’rer steh stille.

Bedenke Gottes Wille.

Not u. bitt’res Leiden

Bringen ew’ge Freuden.

Feldkreuz meiner Urgroßmutter Elisabeth Fix auf dem Sulgen (seit 1906)

Inschrift

Rette Deine Seele

1939

Inschrift auf dem Holzkreuz an der alten Kirche in Sulgen

Widmung

For old times’ sake

Prolog

Immer habe ich mir gewünscht, durch meine Kindheit rauschte die Eisenbahn. Das tat sie leider nicht. Die Bahnstrecke zwischen Rottweil und meiner Heimatstadt Schramberg existiert nur in diesem Buch. Damit habe ich mir und der schwarzwälderischen Industrie einen Herzenswunsch erfüllt. Das ortskundige Publikum möge mir verzeihen.

Dies ist ein Kriminalroman. Schauplätze, Personen und Handlung sind frei erfunden.

Allerdings waren auf der Schwäbischen Alb tatsächlich sieben Konzentrationslager: In Schömberg, Schörzingen, Frommern, Erzingen, Bisingen, Dautmergen und Dormettingen starben 1944/45 über 3.500 Häftlinge.

In Göppingen-Jebenhausen hatte es eine jüdische Gemeinde gegeben, die von den Nationalsozialisten vertrieben und ausgelöscht wurde.

In Erinnerung an die Begegnung mit Werner Ottenheimer, einem Jebenhausener Juden, den ich 1996 auf Kuba kennenlernte.

Mai 1984

Das Mädchen lag unterhalb des Schuttplatzes in einer Senke. Sein Mantel hatte es halb zugedeckt. Es war ein teurer anthrazitfarbener Lodenmantel, der bis zu den Waden ging. Er war schmutzig am Rücken und am Kragen voller Blut. Auf dem schütteren Gras vertrocknete eine rostrote Lache. Das Mädchen hatte an der Schläfe eine klaffende Wunde. Die war von weißen Maden befallen. Um den Kopf surrten Fleischfliegen. Das Gesicht lag in einem Sandhaufen. Es war erst Mai, aber die Sonne schien und es war warm. Das Mädchen dunstete einen ekelhaften Verwesungsgeruch aus.

Auf dem Feldweg oberhalb des Schuttplatzes war am späten Nachmittag eine junge Joggerin unterwegs. Sie lief durch den Wald den steilen Weg nach Schramberg hinunter. In ihrer Bauchtasche lag eine Kamera. Sie wollte unterwegs besonders schöne Frühlingsblumen fotografieren. Die Aufnahmen entwickelte sie selbst und verkaufte sie als Postkarten auf dem Wochenmarkt, wo sie auch eigenen Honig, Walnussöl, Umweltschutzpapier, Pflanzenfarbstifte und selbst gestrickte Strümpfe anbot.

Sie roch den spitzen Gestank von Weitem. Er konnte nicht von der Müllkippe kommen. Sie dachte sofort an einen toten Fuchs. Sie hatte kürzlich schon einmal einen Kadaver gefunden und es gleich dem Förster gemeldet. In diesem Bezirk herrschte Tollwutgefahr. Der Förster hatte sie sehr gelobt für ihre Umsicht, er war nett gewesen und hatte einen Vanilletee mit ihr getrunken. Wenn sie jetzt noch ein totes Tier fand, konnte sie ihn wieder anrufen.

Der Gestank wurde stärker. Vorsichtig kletterte die junge Frau die Böschung hinab. Zwischen den Steinen wuchsen Bärlauch, Löwenzahn und Brennnesseln. Wenn das Tier beseitigt war, würde sie einen Korb mitbringen und sammeln. Die Blätter waren gesund und schmeckten gut. Man konnte Pesto, Salat und Tee daraus machen.

Den Blick auf den Boden gerichtet, ging die Frau weiter. Der Gestank überwältigte sie. Erschrocken hielt sie die Luft an und rümpfte die Nase, da entdeckte sie vor sich das Mädchen. Sie schrie nicht. Mechanisch griff sie nach ihrer Kamera.

22 Jahre später Freitag, 5. Mai

Polizeipräsidium Stuttgart, Pragsattel. Es war 20 nach sechs Uhr, morgens. Kriminalhauptkommissar Timo Fehrle drehte am Lichtschalter, einem schwarzen Drehschalter aus Bakelit, der ihn jedes Mal an den Kuhstall daheim erinnerte. Es waren 13 gewesen, 13 Kühe. Sie waren alle schon lang verkauft, doch das Bild war so stark, dass Fehrle noch heute die einzelnen Kuhgesichter unterscheiden konnte: Lisa, Monika, Gertrud, Anna. Sigrid, Irma, Elsa, Marina. Mathild, Martha, Gisela, Roswitha und Theres. Fehrle roch. Es stank stechend nach Ammoniak. Er verscheuchte die Viecher, die schnaubend verblassten. Das Licht sprang an.

Fehrle stieg die Treppe hinunter in den Keller. Dort wollte er bis zum Feierabend hocken bleiben. Deshalb hatte er ein zünftiges Vesper dabei: Vollkornbrot mit Käse, Gurkenscheiben, Müsli und zwei Bananen. Es reichte zur Not auch länger. Einmal hatte der Hausmeister zum Wochenende die obere Kellertür abgeschlossen. Nach einer schlafarmen Nacht, die Fehrle auf seinem Schreibtisch verbrachte, saß er den Samstag mit Wasser und ein paar Keksen ab. Seitdem sorgte er vor. Dabei besaß er längst Schlüssel und ein eigenes Telefon. Ihm konnte nichts passieren, aber daran glaubte Fehrle nicht. Das war sein Problem.

Als er unten ankam, kriegte er plötzlich Herzklopfen. Sein Herz schlug stark und unregelmäßig gegen die Brust. Gleichzeitig bekam er einen trockenen Mund und schwitzte. Er wankte den hellen Gang entlang, hielt sich nah an der Wand und duckte sich, als erwartete er einen Schlag ins Genick. Mit zitternden Händen schloss er den ehemaligen Heizungskeller auf, in dem sich seit einigen Monaten sein neuer Arbeitsplatz befand. Er war zuständig für das Archiv des Polizeipräsidiums, genauer: für alle ungeklärten Mordfälle seit 1945. Es waren 63.

Im Winter war er versetzt worden ins Untergeschoss, wo die Dokumente der Altfälle mehrere Räume füllten. Am Ende des schlauchartigen Flurs lag die Asservatenkammer mit all den Fund- und Beweisstücken, die der Vernichtung entgangen waren. Daneben war der fensterlose Heizungskeller. Zwar hatte Fehrle oben noch sein Büro, aber er betrat es fast nie. Lieber schaffte er in diesem Be-tonkeller, in den er ausgediente Büromöbel gestellt hatte: einen Resopaltisch, einen durchgesessenen Bürostuhl, ein schiefes Regal aus Buchenholz-Imitat. Es nahm drei Wände ein und war voller abgegriffener Aktenordner. Wie Fehrle hier unten zu Telefonanlage und Internetanschluss gekommen war und wo er seinen Turbo-Laptop samt Vier-Sterne-Drucker hergebracht hatte, blieb sein Geheimnis. Und das von Kriminaloberrätin Anita Wolkenstein, der Leiterin des Dezernats Tötungsdelikte / Todesermittlungen. Sie hatte Fehrle, der vorher zur ›Sitte‹ gehört und sich ausschließlich um Sexualstraftaten gekümmert hatte, in die Sonderkommission geholt. Es ging um Mord und Kindesentziehung. Der Fall Emil / Aranca war kompliziert gewesen, das Ende tragisch. Fehrle hatte sich komplett überfordert. Anschließend fiel er in ein Loch. Er kam mit seiner alten Arbeit nicht mehr klar und mit dem Rest auch nicht. Jetzt arbeitete er mit Anita an einem neuen Projekt, sie war Patin in einem Altfall, er war der zuständige Sachbearbeiter. Viel zu ermitteln gab es bisher nicht, weil die Aktenlage im sogenannten ›Koffermord‹ aussichtslos war. Sie trafen sich trotzdem einmal pro Woche, um die Fortschritte zu besprechen.

Fehrle stöhnte. Als er sich im Heizungskeller an seinen Schreibtisch setzte, hatte das weiße Hemd Schwitzflecken. Mit einem Tempotaschentuch wischte er sich die Stirn trocken. Das Handy klingelte. Es spielte die Titelmelodie von ›Aktenzeichen XY‹. Nathan, sein Sohn, war sehr stolz darauf, dass er sie aus dem Internet heruntergeladen hatte.

Fehrle drückte die grüne Taste und schrie: »Hallo!«

Keine Antwort. Der Empfang hier unten war miserabel. Bestimmt war es Barbara, die sich ärgerte, weil er das Auto mitgenommen hatte und ihres war in der Werkstatt. Für was hab ich einen Dienstwagen?, dachte er. Um sie nicht noch wütender zu machen, bin ich besser erreichbar. Deshalb verließ er den Raum und lief die Treppe wieder hinauf. In der Leitung knackte es, als Fehrle noch fünf Stufen vor sich hatte.

»Ha, jetzetle aber«, sagte eine bekannte Stimme. Sie gehörte dem Kollegen Haberstroh vom LKA, einem leidenschaftlichen DNA-Ermittler, der fähig und zudem äußerst kollegial war. »Guten Morgen. Liegsch noch im Nescht oder wo bisch?«

»Im Geschäft«, sagte Fehrle.

»Hopsala! Um halber siebene?« Haberstroh sprach ein launiges Kunst-Schwäbisch, das Fehrle längst auf den Wecker gegangen wäre, wenn er nicht gemerkt hätte, dass sein Kollege das brauchte. Er spielte den guten Kumpel, um sich hinter dieser Rolle zu verstecken.

»Ich habe nicht mehr schlafen können.« Fehrle schluckte trocken.

»Das geht vorbei«, erwiderte Haberstroh formal.

Fehrle schwieg. Die Schlaflosigkeit plagte ihn seit über einem Jahr.

»Alles braucht seine Zeit. Man kann nichts erzwingen«, Haberstroh pausierte. »In ein paar Wochen bist du wieder der Alte. Aber jetzt pass auf. Ich habe auch kein Auge zugetan. Seit heute Nacht weiß ich, wer das Mädchen im Koffer wirklich ist.«

Eigentlich hätte es heißen müssen: das Mädchen in den drei Koffern. »Schwätz!«

Als Anita Wolkenstein gegen neun Uhr in die Kantine kam, um sich wie jeden Morgen einen Cappuccino und einen Schokoriegel zu holen, hockte Fehrle am Tisch und trank einen Pfefferminztee. Er war allein und stierte auf eine zusammengefaltete Zeitung. Seit dem Fall Emil / Aranca war er gealtert. Er war erst 37, sah aber aus wie Mitte 40. Früher hatte er immer etwas Lausbübisches gehabt; jetzt wirkte sein gut geschnittenes Gesicht fast fratzenhaft. Seine schwarzen Haare wurden an den Schläfen grau, er saß gebückt da und die Art, wie er zur Tasse griff, war linkisch.

Anita hatte gleich hinauf zum Meeting gehen wollen, aber sie konnte Fehrles Zustand nicht einfach ignorieren. Sie setzte sich zu ihm, weil sie sah, dass es ihm dreckig ging.

»Du hast mir gerade noch gefehlt.« Fehrle reagierte kaum. Er war auffallend groß, doch seine Schultern hingen nach vorn, die großen Hände lagen schwer auf dem Tisch. Er litt. Sein Charisma ging flöten.

»Danke, ich kann auch wieder gehen.« Anita stand auf.

»So wars nicht gemeint«, sagte Fehrle.

»Wie dann?« Anita setzte sich wieder hin und legte ihm eine Hand auf den Arm. »Du leidest unter einem posttraumatischen Stresssyndrom. Du musst zum Psychologen.«

»Der kann mir das auch nicht wegbeten.«

»Hör zu! Der Amoklauf ist bald zwei Jahre her. Drei Kolleginnen sind dabei erschossen worden. Und dich plagen immer noch Alpträume, weil du dir einredest, du hättest sie retten können. Dabei kannst du nichts dafür. Du warst dienstlich unterwegs. Ich hatte den Einsatz angeordnet.«

»Das weiß ich selber.«

Anita zuckte die Schultern. Fehrle war nicht mehr gut auf Seelenklempner zu sprechen, seit seine Schwester Thea als Therapeutin und Buchautorin Karriere machte. Sie hatte einen Bestseller geschrieben, in dem sie predigte, dass sich niemand auf der Welt schlecht fühlen müsse, und verdiente ein Heidengeld damit. Fehrle sah Anita an und brachte ein schiefes Grinsen zustande. »Hör zu, ich bin heute ausnahmsweise nicht depressiv.«

»Wie schön.«

»Ich bin verzweifelt.«

»Du, ich hab wenig Zeit …« Anita bereute, dass sie nicht gleich ins Besprechungszimmer gegangen war.

»Dein Meeting kannst du vergessen.« Fehrle gelang ein jungenhaftes Lächeln. »Wir wissen, wer die Dame in den Koffern wirklich ist, und das Ergebnis übertrifft meine kühnsten Erwartungen.«

*

Als Franziska aufstand, spürte sie, wie sie zitterte. Die Beine waren steif. Die Knie schmerzten. Eine Ewigkeit hatte sie bewegungslos am Fenster gesessen. Sie hatte hinausgestarrt, ohne etwas zu sehen. Die Landschaft war an ihr vorübergerauscht, die Hochebene, die Hügel, der Wald. Fabrikgelände waren aufgetaucht, zersiedelte Industriegebiete, Wohnanlagen, Kirchen und Hochhäuser. Ein paarmal hatte der Zug gehalten. Bald musste sie aussteigen. Der Zug bremste, weil er durch Sulgen fuhr. Früher hatte es vor dem Tunnel einen Bahnhof gegeben. Nun fuhr man durch bis Schramberg.

Franziska griff in ihren Rucksack, holte einen zerknitterten Bogen Papier heraus und faltete ihn auseinander. Es war ein Briefentwurf, den sie vor vielen Jahren in einer von Mutters Schubladen gefunden hatte, verfasst in einer winzigen, sauberen Handschrift. Sie musste Mutter damit konfrontieren. Hoffentlich war es nicht zu spät dazu.

Sulgen, 5. Mai 1984

Mein Liebster!

Wie froh war mir ums Herz, Dich nach so langer Zeit wiederzusehen. Es gibt keine größere Gnade als die körperliche Gesundheit u. auch die seelische. So werden heuer immer mehr Menschen in die Nervenheilanstalt eingewiesen u. ich hatte manches Mal Ängste, daß Dir solches widerfahren sei. Achte weiter auf Dich!

Nun schreibe ich postlagernd, weil ich die gestrige Nacht nicht zu sagen wagte: Oft fürchte ich, daß der Tod mich vor der Zeit ereilt. Müsste ich heimgehen, sollen die Meinen wissen, was ist u. was sie an mir gehabt haben. Vor allem die Kinder müssen dann erfahren, wie es um ihre Existenz bestellt ist. Meine Große scheint mir ahnungslos u. heiter, doch die Mittlere tritt mir oft recht trotzig entgegen u. naseweis. Sie ist ganz ohne Respekt. Manchmal warte ich nur drauf, daß sie etwas sagt. Es wäre furchtbar, wenn es herauskäme, so lange ich bin, die Schande u. auch die Mittellosigkeit. Die Lüge lastet schwer, wenn ich die beiden Großen anschaue, u. auch vor meinem Mann. Schlimmer ist die Wahrheit.

Es tat mir so wohl zu sehen, wie aus Dir ein kluger u. gestandener Mann geworden ist, auch wenn viele Dich für einen Spinner halten. Ich tu es nicht. Mit Dir habe ich die leidenschaftlichsten Momente geteilt, Du hast mir immer alles bedeutet.

Nun sollen die beiden Großen nicht auf ewig das Nachsehen haben, daß ihnen kein Blick auf das Eigene vergönnt ist. Man kann nur hoffen, dass mein Mann einen Funken Verantwortung im Leib trägt u. ihnen ihren Anteil am Erbe überläßt.

Obwohl ich ihre materielle Sicherheit gefährdet sehe, möchte ich vor dem Notar ein Testament machen, in dem an alles gedacht ist. Der Notar hat von Amts wegen die Verpflichtung zum Stillschweigen. Schick mir ein Kärtchen u. unterschreib es mit »Dein alter Heinz«, wenn Du mit meinem Ansinnen einverstanden bist. Unterschreib es mit ›Deine alte Hilde‹, wenn Du willst, daß ich das Geheimnis mit ins Grab nehme.

Du hast gar keine Schuld. Es liegt alles an mir. Ich hör immer noch die Vögel zwitschern u. den Specht hämmern nach unserer Wanderung im Wald, rieche den Geruch von Moos u. Harz u. nassem Mulch. Weißt Du, daß mich der Geruch von frisch gemähtem Gras an meinen Vater erinnert? Ich hab diese Nacht daran gedacht, als wir uns in den Armen lagen. Er hats überlebt u. Deiner mußte gehen. Du hast schon alles durchgemacht. Tägl. muss ich mit mir ringen. Oft sind es schwere Schatten, die lasten auf mir. Die Milde des Herrgotts wird mir vergeben. Auch Du darfst ihn um Vergebung bitten, denn er ist ein gnädiger Gott. Das ist, was wir in all der Bitternis gewonnen haben.

In ewiger Verbundenheit, Deine H.

Das Papier war alt und vergilbt. Franziska kannte die Sätze auswendig. Wie der Brief aussah, den die Mutter schließlich dem Vater geschickt hatte, wusste sie nicht. Sie wunderte sich immer noch über den ältlichen Ton, über den altbackenen Stil, der ihr in anderen Briefen der Mutter nie so stark aufgefallen war.

Franziska verzog die Mundwinkel. Sie faltete den Bogen zusammen, packte ihren Rucksack und lief durch den Mittelgang. Dabei rempelte sie einen Zeitungsleser an, der seinen Ellenbogen auf die Armstütze gelegt hatte. »Kannst du nicht aufpassen?« Der Mann sah kurz auf und blätterte dabei die Seite um. Sein grauer Haarkranz stand vom runden Schädel ab wie eine Stahlbürste. Auf seiner Glatze bildeten Pigmentstörungen und Altersflecken ein Camouflage-Muster. Unter den Augen hingen gerötete Tränensäcke, die großporige Knollennase war violett verfärbt, und die dünnen Lippen waren nach unten verzogen. Sein Doppelkinn ruhte auf der Brust, die in den tonnenartigen Bauch überging. Die Hände waren fett, die Finger kurz mit runden Nägeln. Am Ringfinger der rechten Hand steckten zwei enge rotgoldene Eheringe.

Franziska blieb stehen. »Sorry, Herr Reinschmidt. War keine Absicht.«

Er runzelte die Stirn und schaute zu ihr hoch. Seine Augen waren wässrig. Neben der rechten Pupille wuchs eine gelbe Zyste. Er musterte Franziska aufmerksam. In seinem Blick lag etwas Lauerndes. »Kennen wir uns?«

Oberstudienrat Siegfried Reinschmidt, Spitzname Zack-Zack. Jahrgang 1922, Wehrmachtssoldat und SS-Mitglied. Später aktiver Umweltschützer. Franziska würde es nie vergessen. Zack-Zack war am Mörikegymnasium zwei Jahre lang ihr Klassenlehrer gewesen. Dann hatte sie ihn weitere zwei Jahre als Tutor gehabt. Er hatte sie bis zum Abitur über insgesamt vier Jahre hinweg begleitet. Vier Jahre Folter.

Zack-Zack war der Horror gewesen. Er hatte seine Schüler regelrecht misshandelt. Die Kleinen hatte er verprügelt, die Großen angeschrien, bedroht und eingeschüchtert. Das Geschrei drang vom Schulhof in die Klassenzimmer, wo die grinsenden Gymnasiasten hockten und sich fürchteten und schämten. Niemand schritt ein, weder der Direktor noch die Eltern. Ein Lehrer galt damals noch als Autorität.

Franziska starrte ihn an. Sie hatte diesen Mann seit 23 Jahren nicht mehr gesehen. Die Zeit hatte aus ihm ein Wrack gemacht. Bald würde er dement werden und anfangen zu speicheln. Sie überlegte: Nach seinem ersten Schlaganfall versagt das Sprachzentrum, nach dem zweiten ist er halbseitig gelähmt, nach dem dritten kotet er ein, und angewiderte Pfleger müssen seine Scheiße wegwischen. Er muss ihnen seinen wunden, welken Hintern hinhalten. Franziska lächelte. »Leben Sie wohl.«

Ein Sommertag. Eine Blumenwiese. Ein Specht. Dann die Amsel. Der See hinterm Wald riecht nach Torf. Eine alte Bretterbude dient als Umkleidekabine. Das Licht schneidet gleißende Linien in die Luft. Staubkörner tanzen. Die Sonne verschwindet, als wär da draußen ein Schatten. Man muss aufpassen. Manchmal kommen sie und jagen uns weg. Hier ist Naturschutzgebiet. Baden verboten. Trotzdem sind immer Kinder hier. Ihr Geschrei schwappt herüber. Über dem Wasser zuckt eine hysterische Libelle, wobei sie unvorhersehbar die Flugrichtung ändert. Auf den Steinen liegen Kathi, Reni, Manu, ich. Wir tragen Höschen mit Spaghetti-Schleifen und rückenfreie Tops und lassen uns von den Mücken zerstechen. Neben mir steht mein Rad. Dann Filmriss. Plötzlich ist alles dunkel.

Sie wandte sich um und rannte zum Klo. Übelkeit stieg in ihr auf. Erst glaubte sie, sich übergeben zu müssen, doch dann verriegelte sie nur die Tür und verschnaufte. Schließlich gab sie sich einen Ruck, pinkelte, knöpfte die Jeans zu, wusch sich die Hände, und danach erst sah sie in den Spiegel. Sie war klein und dünn wie ein Kind, ihr Körper war straff, aber ihr Gesicht wurde faltig. Schon früh hatte sie waagerechte Runzeln auf der Stirn und senkrechte auf den Wangen bekommen, und die zartrosa Haut an den Lidern war wie Pergament. Ihr helles Gesicht war übersät mit Sommersprossen. Die Augenfarbe undefinierbar. Dafür hatte sie schön geschwungene Augenbrauen und ideal geformte Ohren, ihre Nase war markant und die Oberlippenrinne ausgeprägt. Ihre trotzigen roten Lippen glänzten. Franziska nahm ihre randlose Titan-Brille ab und putzte sie mit dem Zipfel ihres weißen Baumwoll-T-Shirts. Darüber trug sie eine dunkelblaue Nickiweste, von der sie ein paar Brötchenkrümel klopfte. Dann griff sie in den Rucksack und fischte zwischen den Büchern ihre Kosmetiktasche heraus. Sie puderte sich das Gesicht und kämmte die langen, schwarzen Haare, durch die sich immer mehr silberne Fäden zogen. Es rauschte. Das Abteil wackelte. Franziska spürte, dass sie in den Tunnel fuhren. Dahinter lag der Bahnhof von Schramberg. Schon drosselte der Zug die Geschwindigkeit. Sie musste zurück, an Reinschmidt vorbei, Mantel und Gepäck holen. Als sie seinen Platz streifte, war der Sitz leer. Reinschmidt war bereits aufgestanden und wartete an der Tür.

»Hast du immer noch kein Auto?«, fragte Martin statt einer Begrüßung. Er gab ihr nicht die Hand, ließ sich aber linkisch umarmen. Dabei streckte er den Kopf zur Seite, damit ihr Kuss seine Wange nicht traf. Das war unnötig, denn selbst wenn Franziska sich auf die Zehenspitzen stellte, war sie zu klein, um ihren 13 Jahre jüngeren Bruder auf die Wange zu küssen. Es war seltsam, dass sie Geschwister waren, denn sie wirkten absolut verschieden: Er war 1,90 Meter groß und blond. Sein Körper war athletisch, Gesicht und Hände stets gleichmäßig gebräunt. Er hatte lange schlanke Finger und rechteckige Fingernägel, die angeblich auf sein mathematisches Talent hinwiesen. Obwohl er erst 30 wurde, machte er bereits Karriere als Rechtsanwalt. In München besaß er ein eigenes Haus und eine Familie.

Franziska gab keine Antwort. Eigentlich war es ja auch gar keine Frage gewesen, sondern eine Feststellung: Franziska würde nie wieder Auto fahren, und Martin wusste das. Die Frage war absurd. Vielleicht wollte er sie damit provozieren. Martin hatte ein extrem ausgeprägtes Gespür für die Schwächen anderer Menschen. Er musste immer sofort ihren wunden Punkt treffen. Wortlos nahm er Franziskas Koffer. Nebeneinanderher gingen sie den Bahnsteig entlang zur Treppe. Sie hatte sich extra für diese Reise einen kirschroten Trolley mit Teleskopgriff und Rollen gekauft. Die alte Reisetasche blieb im Schrank. Der Koffer war leicht und geräumig. Hinterher, wenn es überstanden war, würde sie ihn wegschmeißen.

Franziska zitterte noch stärker als im Zug. Ihre Arme bebten und ihre Beine sackten schier weg. Sie schulterte den Rucksack, ballte die Fäuste in den Manteltaschen und traute sich nicht, ihrem Bruder zu sagen, dass er das Gestänge ausfahren und den Koffer hinter sich herziehen konnte. Sie wunderte sich bloß, dass er das nicht wusste. Er musste diese Dinger doch kennen. Kein Mensch schleppte heute noch Gepäck! Aber vielleicht war auch Martin nervös und fiel deshalb in seine alten Gewohnheiten zurück. Außerdem fror er bestimmt. Franziska betrachtete ihn von der Seite. Trotz der Kälte hatte er keine Jacke an, sondern nur eine beige Bundfaltenhose und ein dunkelbraunes Polohemd mit gelben und weißen Streifen. Dazu trug er schwarze Derby-Slippers, die genauso britisch wirkten wie sein gestylter Bürstenschnitt mit den superschmalen Koteletten.

Der Schaffner pfiff. Die Zugtüren schnappten zu. Schweigend lief Franziska vor Martin die Treppe zur Unterführung hinunter. Die Betonmauern waren voller Graffiti. Sie gingen nach links, zum Parkplatz. Franziska wartete auf die Frage: »Wo kommst du jetzt her?« Sie zog so oft um, dass sie bei jedem Familientreffen gefragt wurde, wo sie neuerdings wohne. Niemand gab sich Mühe, sich ihren aktuellen Wohnsitz zu merken. Da fiel ihr ein, dass Martin sich noch nie nach ihren Lebensumständen erkundigt hatte. Es war seine Frau Erika, die das tat. Und natürlich Hannah.

»Warst du schon bei Mutter?« Franziska blieb stehen und drehte sich um. Sie sprach so laut, dass Martin zusammenzuckte. Was er erwiderte, wurde vom Lärm verschluckt. Über ihnen donnerte ein Zug durch.

»Und Hannah? Wie geht es Hannah?«

»Frag sie doch selbst. In 20 Minuten sind wir in unserem Elternhaus.« Martin klang, als wollte er ihr drohen.

»Ich werde nicht daheim wohnen«, meinte Franziska. »Ich habe ein Zimmer im ›Pfauen‹.«

»Dafür willst du Geld ausgeben?« Martin verzog spöttisch die Mundwinkel. »Mama hat zehn leere Zimmer!«

Franziska zuckte die Schultern. Sie nahm zwei Stufen auf einmal und rannte Richtung Parkplatz. Martin hatte Mühe, ihr zu folgen. »Was hast du bloß in dem Gepäck? Sind da Steine drin?«

Sie kicherte dankbar. Das Eis begann zu tauen. Für einen Moment fiel alles von ihr ab, der Schock, die Last der letzten Stunden, die Angst vor dem, was sie erwarten würde. »Ich habe mich auf drei, vier Wochen eingerichtet. Bis alles abgewickelt ist.«

»Ich muss am Dienstag zurück«, sagte Martin. »Erika hat sich für eine Professur in Aachen beworben. Wenn das klappt, brauchen wir ein zweites Au-pair-Mädchen. Hanife ist mit Joshua jetzt schon überfordert, er tanzt ihr auf der Nase herum, und Seline macht sowieso, was sie will.«

Erika war nach der Wende selbst als Au-pair nach Deutschland gekommen. Sie stammte aus Litauen, war honigblond und fünf Jahre älter als Martin. Franziska überlegte, wie alt die Kinder waren. Eins und drei? »Werdet ihr dann nach Aachen ziehen?«

Er lachte. Seine weißen Zähne blitzten. Zwei Meter von einem schwarzen Daimler entfernt blieb er stehen. Mit der Fernbedienung entriegelte er die Autotüren. Dann legte er den Koffer in die offene Heckklappe und warf sie zu. Elegant schmiss er sich auf den Fahrersitz, zückte den Schlüssel wie ein Springmesser und startete den Motor. Franziska schloss die Beifahrertür und schnallte sich an. Sie horchte auf einen anschwellenden Summton. »Was fiept da?«

Martin legte den Rückwärtsgang ein. »Unwichtig. Das ist nur der Gurt.«

»Aber du fährst doch wohl nicht ohne Sicherheitsgurt?«

Das Fiepen wurde unerträglich. Dann hörte es auf. Martin stieß rückwärts aus der Parklücke, wendete und gab Gas. Am Hang beschleunigte er und schaltete. Mit 80 Sachen bretterte er Richtung Bergvorstadt. Erst, als sie die Serpentinen zu Mutters Haus hinauffuhren, schnallte er sich endlich an.

*

Am Tag, als Ronald Reagan starb (haha)

Liebe Ma, Mama, Mammalia, Stanislaus, Floh.

Wenn Du dieses liesest bin ich auf weiter Flur, wie es der Papagallo papperlapapp! nennen würde, wenn ihm nicht ne schleimige heiße Kartoffel den Mund verstopfen tät, und so sagt er nur: Papp! Papp!

Ich weiß, Du haßt es, wenn ich trampen tu und wir fahren auch bestimmt nich wieder auf ne Demoh, wo doch Zack-Zack der Jule grad wieder ne gelbe Karte verpasst hat. (Wir haben schon Tränen vergossen, heul.) Mama Mammutschkama, ich versprech Dir, daß ich in der Schule aufpasse und Dir keinen Ärger bereite, damit ich nach der mittleren Reife auch eine Lährstelle in Zack-Zacks Gehirnfabrik kriege. Stimmts eigentlich, was Bärli Großeschwester sagt, daß Zack-Zack ein oller Ober-Fascho war? Jule hat ihre alte Miss Pelzmütz gefragt, aber die wollte nicht drüber reden. Miss Pelzmütz sagt, wir sollen unsere Eltern fragen, sagt Jule, und irgendwie hat sie wohl Schiß. Jule meint aber, wenn Zack-Zack ihr Demosperre gibt (Meinungsfreiheit gilt auch am Schulsamstag, steht im Grundgesetz), dann muß er irgendwie schon ne porentief weiße Weste haben …

Liebs Mama, knuddel mir Klein-Hannahlia und tu Dir um mich nich sorgen, bin Sonntagmittag wieder da, schon wegen oller Bioarbeit. Tu dann kräftig lernen, ja? Und Du koch mir immer drei warme Mahlzeiten am Tag, vielleicht am Sonntag schleimige heiße Kartoffel mit Gulasch. Ich liiiiieeebe Mammutschinkajas Guhlasch!

X X X Petzi X X X

Es war Freitagnachmittag. Durch die Stadt quälte sich im Schritttempo der Feierabendverkehr. Hannah hockte am Steuer ihres Smart und schminkte sich die Lippen. Dann steckte sie sich die braunen Locken hoch. Ihr Blick fiel auf den karierten Zettel, der in einer Klarsichthülle auf dem Beifahrersitz lag. Er war aus einem Schulheft herausgerissen und mit einer runden Mädchenschrift bis über den Rand hinaus vollgekritzelt. Hannah hatte ihn in einer alten Bananenkiste gefunden. Sie würde ihn der Mutter vielleicht vorlesen, damit auch Petra eine Stimme hatte. Auch sie sollte sich am Sterbebett von der Mutter verabschieden. Denn auch Petra gehörte zu den Kindern. Als Hannah noch klein war, war sie einfach aus dem Haus gegangen. Seitdem war sie weg.

Nach einem prüfenden Blick in den Rückspiegel schaltete Hannah den Player ein. Darin lag seit Wochen die gleiche CD: ›Streetcore‹ von Joe Strummer. Sie liebte den punkigen Reggae-Rhythmus. Es war die beste Platte, die er je gemacht hatte. Seine Stimme gab ihr Kraft.

And just when you were thinkin’ / About slinkin’ down / I’m gonna pull you up I’m gonna pull ya round … Es war, als ob Joe Strummer ihr damit Mut machen wollte. Als ob sie sich kannten. Aber Joe Strummer war über 20 Jahre älter gewesen als Hannah. Und er war tot. Mit 50 Jahren gestorben an einem Herzinfarkt. 50 war kein Alter. Vielleicht war er Hannah nur deshalb so nah, weil er schon tot war und sie trotzdem immer noch trösten konnte.

»70 ist kein Alter«, hatte der dicke Oberarzt zu ihr gesagt, als sie wie gelähmt auf dem Flur des Krankenhauses gestanden hatte, unfähig, die Schwingtür zur Station aufzustoßen. »Heutzutage werden Frauen 85.«

Was meinte er damit? Dass die Mutter durchkommen musste, da sie den statistischen Durchschnitt noch lange nicht erreicht hatte? Oder dass Hannahs Schmerz überdurchschnittlich berechtigt war, weil sie ihre Mutter schon 15 Jahre zu früh verlor?

Hannah schwitzte. Ihr knapper Polyesterpulli klebte, der Bügel-BH quetschte den Busen ein wie eine Wursthaut, der Bund des Minirocks schnürte den Bauch zusammen und der Slip zwickte. Bald würden die Geschwister ankommen. Als die Mutter noch sprechen konnte, hatte sie sich gewünscht, dass alle drei an ihrem Sterbebett wachten. Hannah hatte zuerst Franziska angerufen. Die zog zwar dauernd um, aber Hannah hatte ihre Handynummer gespeichert. Franziska hatte sehr kühl reagiert. Vermutlich war sie beleidigt. Wahrscheinlich war es ein Fehler gewesen, dass Hannah sie erst so spät eingeschaltet hatte. Andererseits wusste Franziska genau, dass die Mutter seit drei Jahren krank war. Der Krebs war operiert worden, doch er hatte Metastasen gebildet. Franziska hatte sich seit einem Dreivierteljahr nicht mehr um die Mutter gekümmert. Selbst an Weihnachten hatte sie sich nicht blicken lassen, und zu Mutters 70. Geburtstag am 4. März hatte sie nicht einmal angerufen, sondern nur ein paar Blumen mit einer Karte geschickt.

Wenn es nicht Mutters Wunsch gewesen wäre, alle ihre Kinder noch einmal zu sehen, hätte Hannah sie bestimmt nicht hergebeten. Noch schwieriger war es mit Martin. Sie waren wie Zwillinge aufgewachsen, denn er war nicht mal ein Jahr jünger als sie und wurde mit ihr zusammen eingeschult. Zu ihm hatte Hannah von jeher ein Konkurrenzverhältnis. Er war das Nesthäkchen, der Bub, der Herrgott, er hatte sich immer die Rosinen aus dem Kuchen gepickt. Nach Vaters Tod hatte Mutter ihn zu seinem Stellvertreter gemacht. Aber auch schon als kleines Kind kriegte Martin alle Liebe und alle Fürsorge daheim. Er und die Mutter hatten sich verbündet. Franziska war damals schon lange aus dem Haus gewesen, die hatte das nicht geschert, aber Hannah hatte gelitten wie ein Hund. Für sie blieb wieder mal nichts übrig, und wenn sie um den Vater weinte, wurde nur der Kopf geschüttelt. Die Mutter hatte ihn gefürchtet, und Martin hatte ihn gehasst. Hannah war mutterseelenallein gewesen mit ihrer Trauer. Martin hatte sie verspottet. Der Bruder war schuld, dass sie in der Oberstufe mit dem Heroin angefangen hatte. Wegen ihm hatte sie kein Abitur. Ihm hatte sie es zu verdanken, dass sie auf dem Sulgen hängen geblieben war. Bis heute fiel es ihr nicht leicht, ihn um etwas zu bitten.

Hinter ihr hupte es. Sie zuckte zusammen. Erschrocken gab sie Gas, wechselte die Spur und fädelte sich in den zähen Verkehr ein. Nur noch 500 Meter bis zum Kreiskrankenhaus. Gleich kam die Abzweigung, und dahinter lag das asphaltierte Feld mit den Besucherparkplätzen. Wie gut sie die Strecke inzwischen kannte! Wie oft sie auf dieser Straße gefahren war, morgens, abends, nachts! Ob sie den Weg durch die Stadt noch ertragen würde, wenn alles vorbei war?

Das Handy dudelte. Hannah tastete nach ihrem Puma-Täschchen und zog es mit fliegenden Fingern heraus. Vielleicht war es das Krankenhaus, und sie sagten, dass es zu spät war. Dann wäre das ganze Theater umsonst gewesen. Aufgeregt drückte sie die Taste und hielt das Handy ans Ohr, während sie mit der andern Hand den Blinker setzte.

»Hi, Kleine. Hier ist Mart.«

Mart. Schon nach der neunten Klasse hatte er ein Jahr in einem amerikanischen Internat verbracht. Seitdem nannte er sich so. Aber nur ihr gegenüber. Um sie herabzusetzen, weil er ein Jahr geschenkt bekommen hatte und sie nicht. »Er ist doch sowieso ein Jahr früher eingeschult worden als du«, hatte die Mutter ihr erklärt, nachdem Hannah gegen die ungleiche Behandlung protestiert hatte. »Diese Auszeit hat er also verdient.«

Martin kam verändert zurück. Er interessierte sich nur noch für Geld und schnelle Autos und ließ sich von niemandem mehr etwas sagen. Der Vater litt am meisten da-runter. Ein halbes Jahr nach Martins Rückkehr passierte das Unglück. Es war an Mutters 57. Geburtstag.

»Ich fahre Auto«, sagte Hannah.

»Na und? Ich auch. Hast du keine Freisprechanlage?« Martin lachte.

Sie drückte ihn weg und legte das Handy auf den Schoß. Als sie eine Parklücke gefunden hatte, dudelte es wieder. Die Tonfolge klang unerträglich. Hannah kriegte Kopfschmerzen davon. Sobald es vorbei war, würde sie den Klingelton ändern.

»Ist es dir inzwischen gelungen, rechts ranzufahren?«

»Werd nicht unverschämt«, entgegnete Hannah. Sie schaltete den Motor ab. »Wo bist du denn?«

»Vor dem Krankenhaus. Ich habe Franziska dabei. Meinst du, Mama wird uns erkennen?«

*

Konrad Blexer hatte einen ausgesprochen schlechten Tag. Er war mit Halsweh aufgestanden, und sein Schädel dröhnte. Um sieben Uhr hatte seine Schicht begonnen. Mit den Ärzten und den Schwestern saß er im Stationszimmer und trank schwarzen, ungesüßten Kaffee. Herr Muck hatte die ganze Nacht geweint, weil ihm der Fuß wehtat. Phantomschmerzen. Herr Allgaier hatte mehrmals nach einem stärkeren Schlafmittel verlangt, letztlich hatte aber dann ein Placebo geholfen. Frau Zimmermann klagte seit drei Tagen über Verstopfung. Frau Kiefer wurde am Nachmittag entlassen. Und Frau Clauss war verlegt worden ins Sterbezimmer.

Blexer war geschockt. Er war bisher davon ausgegangen, dass sie die Lungenentzündung überleben würde. Danach hatte sie maximal noch ein halbes Jahr. Das war wenig. Oder viel. Wer wollte das beurteilen? Und manchmal wurde aus dem halben Jahr ein ganzes Jahr und daraus wurden dann zwei Jahre, drei, vier … Man durfte nie eine laute Prognose stellen. Blexer hatte Krebspatienten gekannt, die eine Spontanheilung erlebt hatten, nachdem sie austherapiert worden waren. Das war zwar äußerst selten, aber es kam vor. Die Hoffnung stirbt immer zuletzt, sagten die Pfaffen. Er hasste diesen Spruch, obwohl er an ihn glaubte.

Blexer war Atheist. Er ging niemals zu Krankenhausgottesdiensten und holte nur ungern den Pfarrer, um den Patienten im kritischen Stadium die Letzte Ölung oder den Segen zu verpassen. Er weigerte sich, mit Todkranken zu beten. Da er in einer städtischen Einrichtung als Pfleger arbeitete, sah man ihm das nach. Keiner von den Kollegen scherte sich darum. Niemand vom Team wollte mit ihm über Gott diskutieren. Es gab genug andere, die lieber beten als umbetten wollten. Blexer drückte sich nie vor harter Arbeit. Das machte ihn beliebt.

Alle auf der Station mochten ihn, weil er ein großzügiger Idealist war. Er verbreitete einen unerschütterlichen Optimismus und gab nie auf. Das galt auch in schweren Situationen, in denen es um Leben und Tod ging. Gerade da. Blexer nahm sich vor, alles ihm zur Verfügung Stehende zu tun, damit Frau Clauss heute nicht starb. Sie sollte den einen Abend noch erleben, nachdem sie diesen vielleicht letzten Freitag – jawoll – genossen hatte. Niemand wusste, was sie in ihren Träumen sah, welche Filme sich in ihren Gedanken abspulten, welche letzten Eingebungen sie empfing. Jede zusätzliche Minute, die sie gewann, konnte für ihren Seelenfrieden entscheidend sein. Noch immer bereitete Frau Clauss sich auf die größte Prüfung der Lebenden vor: auf das Sterben.

In neun Stunden kam das Wochenende, dann hatte Blexer frei und konnte nichts mehr für sie tun. Am Montag war es vermutlich zu spät. Die meisten Patienten starben Samstag / Sonntag oder in der Nacht, und Blexer nahm an, das war kein Zufall.