Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Gmeiner-Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Kriminalromane im GMEINER-Verlag

- Sprache: Deutsch

Claudi fuhr dem Vater dazwischen, bevor er losdozierte. »Der Udo will einfach wissen, was da läuft in Stuttgart, verstehsch? Was da dahintersteckt, hinter dem komischen Mord und der Schieberei mit dem Geld und SMW - Und dem Rausschmiss.« »Urlaub«, sagte Udo. »Urlaub«, echote Marthel. Der rote Karle beugte sich so weit über den Tisch, dass er halb aufstand. Er blitzte in Udos Augen. »Glaubst du«, zischte er, »du kommst da dahinter, was die Bonzen da treiben, grad du, du kleiner Seichbub? Hä? Das glaubst du? Und dafür hab ich alleweil an dich hingeschwätzt.« Er zog sich zurück und brüllte: »Scheißdreck!« »Das Rattenprinzip« spielt im Frühjahr 1990, inmitten der Wende, in einem Ländle, das sich knitz an die schwindenden Utopien klammert. Der rote Karle, der letzte Kommunist, sitzt im mittleren Schwarzwald in seiner Klitsche und wettert unverdrossen gegen das »Rattenprinzip«: »Wer pariert, kriegt’s in den Rachen geschoben.« In der Schwabenmetropole hingegen weht bereits ein anderer Wind. Die Zeiten des Aufbruchs und der Protestbewegungen sind vorbei. Die Technologie siegt, die Kultur wird allerorts mundtot gesponsert, zum Wohl des Automobils und des ungebremsten Profits. Da wird der clevere Zeitgeist, der die Globalisierung einläutet, schonungslos spürbar. Das Wende-Stuttgart ist ein gefährliches Pflaster, für Gutmenschen tödlich. »Das Rattenprinzip« erzählt von einem jungen Lebensgefühl, das gegen die Verdummung und die skrupellose Vermarktung rebelliert. Ein Schlüsselroman? Nicht doch! Ein Kultkrimi gegen das allzu bereitwillige Vergessen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 262

Veröffentlichungsjahr: 2008

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

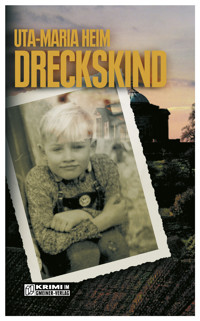

Uta-Maria Heim

Das Rattenprinzip

Kriminalroman

Zum Buch

Die Rückkehr derRatten Stuttgart ist die Stadt der Zukunft. Zwischen Schein und Reben fließen der Trollinger und das Geld. Hightech, High-Culture und dazwischen die Kehrwoche. Ein heißes Pflaster also für Udo Winterhalter, den frischgebackenen Lokalchef des liberalen Stuttgarter Tagblatts. Dem eingefleischten Alemannen ist jeder Schwabe suspekt, schließlich stammt er aus der Gegend bei Schramberg im Schwarzwald, dort hausen noch die schwärzesten Alemannen. Als Journalist hat er schnell Karriere gemacht, doch die Machenschaften seiner Kollegen aus dem Feuilleton des Tagblatts sind ihm zuwider. Sie bejubeln für entsprechendes Honorar jede noch so dumpfe Theaterinszenierung im Hochglanzmagazin ARTemis, um anderntags dasselbe Theaterstück im Tagblatt niederzumachen. Als Winterhalter die am eigenen Leib erfahrene Unbill einer Straßenbahnfahrt zu einer Glosse verarbeiten will, erreicht ihn die Nachricht vom gewaltsamen Tod eines jener feuilletonistischen Wendehälse. Autounfall oder Mord? Diese Frage und der ungeklärte Mord an einer Kunststudentin wecken in Winterhalter kriminalistischen Ehrgeiz. Zumal ihn neben der fatalen Verkehrspolitik in der schwäbischen Metropole auch der offensichtliche Klüngel zwischen Industrie und Kultur stört. Außer dem simplen Product Placement bei Theateraufführungen operiert die Industrie mit dem effektiven Mittel der Bestechung. Als Udo Winterhalter die Missstände aufdecken will und einen flammenden Leitartikel schreibt, bekommt er am eigenen Leib die Macht der Kultur-Mafia im Ländle zu spüren.

Uta-Maria Heim, geboren 1963 in Schramberg im Schwarzwald, lebt als Hörspieldramaturgin und Autorin in Baden-Baden und Stuttgart. Sie studierte in Stuttgart Literaturwissenschaft, Linguistik und Soziologie und arbeitete ab 1986 unter anderem für die Stuttgarter Zeitung und den Süddeutschen Rundfunk. 1993 bis 2002 lebte sie in Hamburg und Berlin. Neben vielen Features, Essays und Hörspielen veröffentlichte sie zahlreiche Bücher, vor allem Krimis. Zuletzt erschien 2023 »Tanz oder stirb«. Sie erhielt zweimal den Deutschen Krimi-Preis, den Förderpreis Literatur des Kunstpreises Berlin, ein Stipendium der Villa Massimo in Olevano Romano sowie den Friedrich-Glauser-Preis. Sie ist Mitglied im PEN-Zentrum Deutschland.

Impressum

Dieser Kriminalroman wurde von den Schwäbischen Motoren-Werken nicht gesponsert.

Personen und Handlung sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG („Text und Data Mining“) zu gewinnen, ist untersagt.

Bei Fragen zur Produktsicherheit gemäß der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) wenden Sie sich bitte an den Verlag.

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie

regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2008 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt

Satz/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von: © pixelio.de

ISBN 978-3-8392-3082-4

Die Hauptpersonen

Udo Winterhalter liebt als Ur-Alemanne schnelle Autos und den Schwarzwald.

Dr. Martin Koneffke behandelt als stark behaarter Romancier vorzugsweise Kiefer.

Barney Koneffke fällt als Sohn nicht weit von Vaters Stamm.

Karl Roth alias der rote Karle beutet als Kommunist vorzugsweise seine Familie aus.

Claudi Roth ist unersetzlich und liebt als Unschuld vom Lande Udo Winterhalter.

Lisa Borst bringt als Freie keinen Stein ins Rollen.

Brigitte Heckmann weiß als Schweizerin und dank ihres Dialekts Alemannen zu betören.

Leif Götzberg ereilt als Völletonne ein gerechtes Schicksal.

Hauptkommissar Oswald bohrt als Vater den Finger in die Windel.

Gerda Stump hält als Katholikin ihre Tochter für ein Flittchen.

Marianne Stump ist als Teenager nicht mehr ungeküsst.

Yasmina Finke stirbt, weil sie blond ist

und

Maier, weil er seine Nase in alles steckt.

Gedicht

›Und ihr sanftblickenden Berge,

Wo über buschigem Abhang

Der Schwarzwald saust …

Und Stuttgart, wo ich

Ein Augenblicklicher begraben

Liegen dürfte …‹

Friedrich Hölderlin: ›Ihr sichergebaueten Alpen …‹

Zitat

In memoriam Oskar Fix (1922–1992)

›Die Hunde bellen, aber die Karawane zieht weiter!‹

Prolog

Frühjahr 2008

Ich gehöre nicht zu den Leuten, die in der Vergangenheit herumwühlen. Das ist nicht gesund. Man wird leicht unzufrieden. Und am Ende nagt das eigene Leben an einem und saugt einen aus. Ich habe gesehen, was die Grübelei aus starken Menschen gemacht hat. Wenn man beispielsweise den Vater ansieht, den bringt das ins Grab. Gut, er ist jetzt 86, und andere gehen in dem Alter auch. Oder sind längst in der Kiste. So gesehen, ist es ein Wunder. Dass er die Geschichte bis heute überlebt hat. Oder hat sie ihn überlebt?

Der Vater schwätzt nicht mehr viel. Früher rannte er auf jedes Gartenfest, um mit dem Volk zu diskutieren. »Wann kommt’s zur Revolution?«, schrie er. »Ganz recht, hä. Wenn die Unterdrücker nicht mehr können und die Unterdrückten nicht mehr wollen!« Oder: »Was brennt am Holz? Hä?« Pause, er blitzte in die Runde, fixierte jeden Einzelnen mit einem flammenden Blick. Dann stand er auf und brüllte: »Das Gas!«

Der Vater war einmalig und ein Original. Nach der Wende ist er dann verstummt. Auf einmal war alles, woran er sein Lebtag lang geglaubt hatte, keinen Pfifferling mehr wert. Das hat ihm irgendwie das Rückgrat gebrochen, er hat ein Lebtag lang geschafft und war eigentlich schon im Rentenalter. Da hat er den Rückzug angetreten und ist komisch geworden. Aber beklagt hat er sich nie. Und als im letzten Sommer der Schlaganfall kam, da hat er sich bald berappelt. Jetzt braucht er zum Laufen das Kärrele. Die Treppen hinauf kommt er gar nicht mehr. Bloß wenn der Heiner auftaucht und mit ihm über das Geschäft schwätzt, ist er bald wieder der gleiche Seckel wie früher, brüllt durch die Küche und mischt sich in alles ein, was er nicht mehr begreift.

Die Eltern bauen ab. Auch die Mutter fängt an, tatterig zu werden. 83 ist sie, und wenn sie den Braten herausnimmt, lässt sie den Ofen an. Es ist nicht gut, dass die beiden Alten allein sind in der Heimat. Das Haus ist zu groß und verwahrlost. Aber musste der Fritz auch nach Mexiko abhauen. (Er wird seine Gründe gehabt haben, trotzdem.) Heiner hat die Fabrik erweitert und ist ein kapitalistischer Spießer geworden. Also exakt das Abbild dessen, was der Vater verabscheut. Wenn der Heiner heimkommt, dann meist nur, um es dem Vater zu zeigen. Mein Mann sagt, das ist nicht recht, obwohl er ein gespaltenes Verhältnis zum Vater hat. Die beiden sind sich nicht grün, weil der Vater immer einen anderen Schwiegersohn haben wollte und das lässt er meinen Mann spüren. Dabei kann der nichts dafür. Er hat mich nicht ausgespannt, wie der Vater meint, ich bin verlassen worden. Ich stand da mit meinem kleinen Kind, mit meiner Julia, und war allein. Aber das passierte erst, als eigentlich sowieso schon alles vorbei war.

Ich bin die Einzige, die wo das Sach zusammenhält und die sich um die Eltern kümmert. Das ist das normale Los der Tochter und ich beklage mich ja auch nicht. Ich habe ein schönes neugebautes Haus am Hang und drei gesunde Kinder; zwei sind spät noch nachgekommen, mein Egon ist sieben und meine Emma zwei. Mein Mann fährt jeden Tag gen Stuttgart ins Geschäft, das ist anderthalb Stunden ein Weg. Weil auf dem Land das Leben billiger ist, konnte ich hier bleiben, wo ich aufgewachsen bin, und muss nicht einmal schaffen gehen. Im Gegenteil, der Stefan hat eine hohe Position, er hat es weit gebracht bis zum Chefredakteur, und die Zeitung, da, wo er arbeitet, ist so groß, dass sie kein Mensch kennt auf dem Land. Man kann sie in Mariabronn nicht einmal kaufen. Da ist man dann plötzlich wer im Dorf, wo man früher bloß das Kommunistenmensch war. Als ehemals alleinerziehende Mutter weiß ich das zu schätzen, und dass der Stefan dem Vater nicht ausweicht, zeigt einiges an Charakter.

Wir leben in geregelten Bahnen und der politische Radikalismus gerät in Vergessenheit. Natürlich rege ich mich auf über den Abbau des Rechtsstaats: Computerrazzien, digitaler Gesichtsdatenabgleich, Rasterfahndung, Videoüberwachung, Lauschangriffe, Mautdatenfahndung, Telefonüberwachung. Freiheit, Ade! Und das alles aus Furcht vor islamischen Terroranschlägen. Pfeifendeckel. Wenn du mich fragst: Das ist doch alles gelenkt. Da haben die westlichen Geheimdienste die Finger drin und nun werden wir schon aufgefordert, die ausländischen Nachbarn zu beobachten und alles zu melden, was uns auffällt. Herrgott, für wie blöd hält man uns eigentlich? Der Vater sagt, wir haben den Dritten Weltkrieg, aber wer das zugibt, wird ausradiert. Da ist was dran. Wir werden permanent in Angst gehalten; jetzt, wo der atomare Ivan nicht mehr herhält, sind es halt die Militanten mit dem Schleier und dem Sprengstoff. Es gibt immer wieder Leute, die offen sagen, was Sache ist, und ich kapier nicht, warum keiner sie hört: Wir sind auf der Welt, um die Reichen reicher und die Armen ärmer zu machen. Denunzieren, intrigieren, konsumieren, sagt der Vater. Wem nützt das? Hoch lebe Amerika.

Vor zwanzig Jahren war bestimmt alles bunter, da war immer was los. Friede Freude Eierkuchen, dauernd sind wir gegen irgendwas auf die Straße gegangen, und ich kann genau sagen, wann der Spaß aufgehört hat: Das war an dem Tag, als der Maier uns unter die Räder kam. Komisch, dass ich das jetzt mit dem Maier in Verbindung bringe und nicht mit dem Honecker oder dem Gorbatschow, aber so funktioniert bei mir die Erinnerung und ich weine diesem ganzen Scheiß keine Träne nach. Wir haben ja geglaubt, wir seien wer und uns mächtig was eingebildet. Weil wir links waren und damit gescheiter als die andern. Udo war sowieso mächtig gescheit. Er hatte die Weisheit mit dem Suppenlöffel gefressen. Das mit unserer eingebildeten Überlegenheit war aber ein Irrtum. Im Gegenteil, wir haben nichts begriffen.

Egal. Das alles, was vor achtzehn Jahren und davor passiert ist, war für mich wie aus einem anderen Leben, und jetzt steht wieder alles vor mir, als sei’s erst gestern gewesen. Warum?

Da hat es vorige Woche plötzlich an der Haustür geklingelt, und ich nehm die Emma auf den Arm, die grad gar keine Windel anhat, und mache auf. Da draußen steht ein fremder Mann, dicklich, bleich, kahl, unrasiert, Mitte/Ende fünfzig. Er trägt eine dreckige Jeans und eine Lederjacke. Ich kriege es ein bisschen mit der Angst und hoffe, dass es kein Russe ist. Die Russen sind neuerdings überall, sie stellen die halbe Nachbarschaft, und wenn sie einen zum Grillen einladen, freilich gleich Spanferkel, dann wird so viel Wodka gesoffen, dass man hinterher drei Tage platt ist. Und dann musst du die umgekehrt einladen, noch eine Sau glaubt dran, und dann wieder Wodka und wieder drei Tage. Ich vertrag das nicht mehr.

Es war am Dienstag, am Dienstagmorgen, der Stefan war schon lang fort und meinen Egon hatte ich gerade mit dem Auto in die Schule gebracht. Auf der Platte brodelte die Kanne mit dem Espresso. Da läutete es und ich bin mit der Emma zur Tür.

»Claudi?«, fragte der Kerl, und von irgendwo kannte ich seine Stimme. Ich nickte und strich mir das Haar aus der Stirn, das vorn an den Schläfen schon weißgrau wird.

»Kann ich reinkommen?« Er warf einen Blick in meinen Flur, der frisch gefliest ist, Terrakottaplättchen, die weißen ließen sich so schlecht putzen und ich habe sie eigenhändig herausgerissen. Besonders aufgeräumt war es nicht. Überall lagen Schuhe herum und ich dachte, wenn der mir blöd kommt, dann weiß ich mich schon zu wehren. »Um was geht es?«

»Du kennst mich nicht mehr?« Er klang spöttisch und wie ein Städter, aus der Gegend war er jedenfalls nicht. »Aber es ist ja auch schon lange her.«

»Was wollen Sie von mir?«

»Erinnern Sie sich an Leif Götzberg?«

Plötzlich fiel es mir siedend heiß ein: Der Mann vor mir war ein Bulle. Er hieß Ossi. Ossi Oswald.

Ich ließ ihn rein. Ich sagte ihm wahrheitsgemäß, dass ich mich an Leif Götzberg nicht erinnerte.

Während ich im Bad meine Emma wickelte, setzte er sich ins Wohnzimmer. Sollte er sich ruhig umsehen. Ich habe nichts zu verbergen. Dann brachte ich ihm einen Kaffee und ein Glas Leitungswasser. »Sind Sie immer noch bei der Kripo?«

Ossi lachte und zeigte seine gelben Zähne. »Ich bin Rentner. Weißt du, ich bin nicht gesund. Ich halte nicht mehr viel aus.«

Ich brachte Emma die Schachtel mit den Bauklötzen und schüttete sie auf dem Teppich aus. »Bume«, sagte Emma und zeigte zur Tür. Steifbeinig stakste Anna Blume übers Parkett und fixierte den Gast mit einem allergischen Blick. Dann rieb sie ihr graugetigertes Fell an Emmas Arm und ließ sich zwischen die Klötze plumpsen.

Ossi redete einfach weiter. »Leif Götzberg. 18 Jahre ist es her. Die Ermittlungen waren äußerst schwierig. Aber ich glaube, ich habe den Fall jetzt gelöst. Du weißt doch noch, was damals passiert ist?«

Oh ja, das weiß ich wohl. Zum Teufel mit diesem Götzberg. Mir reicht Oswald. Er war nicht nur Bulle, sondern ein ehemaliger V-Mann vom Verfassungsschutz. Wie das zusammengehörte – keine Ahnung. Das mit dem Fall ist mir scheißwurst. Aber Fakt war: Bevor Ossi Oswald Ende 80 sein neues Leben als LKAler begann, hatte er uns jahrelang ausspioniert, die ganze Familie. Damals, als wir noch in der DKP gewesen waren und in der Friedensbewegung.

Eine saumäßige Wut steigt in mir auf, ein heiliger Zorn, den ich kaum noch bremsen kann. Mir steigt das Blut ins Gesicht. Wie wagt es dieser Verräter, mich nach all der Zeit zu belästigen, nach dem, was er getan hat? »Das ist mir scheißwurst. Mich interessiert viel mehr, was vor 25 Jahren los war. Im Herbst 1983. Du dreckiger Spitzel, hau ab, los, raus aus meiner Stube!«

»Raus!«, schreit Anna Blume. Ihr Sprechorgan ist etwas reduziert, aber tauglich. Sie steht auf und macht einen Buckel.

Ich lasse einen Brüller los und deute zur Tür. Emma hockt auf dem Teppich und fängt an zu weinen. »Nein«, sagt Anna Blume und hebt vorwurfsvoll ihren kupferroten Kopf, der auf den grauen Schultern sitzt wie eine teuflische Maske. Sie durchbohrt mich mit einem giftig grünen Blick. Obwohl ich sonst an so einen Scheiß nicht glaube, bin ich mir sicher: Dieses kätzische Monster ist wiedergeboren.

»Ich kann dich ja verstehen«, meint Ossi. »Na gut, ich habe Informationen weitergeleitet. Aber das ist doch schon ewig bekannt. Es war üblich damals. Hast du mal deine Stasi-Akte eingesehen? Nein? Solltest du aber. Das waren echte Schlamper. Nur Stümperei. Wir haben sorgfältiger gearbeitet. Systematischer. Und um ehrlich zu sein: Es hat niemandem geschadet.«

Ich bin platt. »Ist das vielleicht deine spezielle Art, dich bei mir zu entschuldigen?«

»Wieso? Das sind doch Peanuts. Hier geht es um etwas anderes. Ich spreche von Mord. Und ich kenne den Mörder. Nur kann ich’s nicht beweisen. Noch nicht.«

Jetzt wär mir doch wohler, mein Mann wäre da. Aber Stefan ist wie immer unter der Woche im Geschäft. Und der Vater ist mit der Mutter beim Doktor. (Auch wenn er wacklig auf den Füßen ist: Fahren tut er noch.) Ich bin immer noch wütend. Aber ich kriege auch langsam Schiss. Das ist doch alles Gelaber, was Oswald da sagt, ein Vorwand, mich zu belästigen. Dieser Bulle hat eindeutig den Verstand verloren. Was mache ich, wenn er mich anfällt?

»Was willst du von mir?« Wenn er mich duzt, duze ich ihn halt auch.

»Ich würde mich gern ein wenig umsehen.«

»Hier?«

Emma hat sich wieder beruhigt und baut um Anna Blume herum einen Zaun aus roten, gelben, blauen und grünen Klötzchen. Die Katze liegt bucklig wie vor einem Mausloch und glotzt.

Ossi grinst. »Nein, in der alten Werkstatt vom roten Karle.«

»Beim Vater unten? Dort wird schon ewig nicht mehr geschafft. Heiner hat auf dem Sulgen eine Halle gebaut, als wir auf CNC umgestellt haben.«

»Das weiß ich. Aber die Maschinen sind noch da.«

»Klar. Und das ganze Werkzeug. Und ein Haufen verrosteter Revolverdrehteile, ein grandioser Berg Schrott.«

»Tätest du mit rübergehen und mir aufschließen?«

Aber selbstverständlich, du Drecksack. Du wirst mir mein Leben durcheinanderbringen und den alten Vater quälen. Nicht mit mir! Lass mir den Alten in Ruh. Der verträgt das nicht mehr, dass dem einer querkommt. Ich grinse. Mir fällt die Waffe ein, die im Büro hinter der Werkstatt im Tresor liegt, eine Smith & Wesson 4 Millimeter. Sie ist immer geladen. Und außerdem wie neu. Der Vater hat sie erst kürzlich auseinandergenommen und geölt.

»Bum«, sagt Emma und zielt mit einem gelben Klötzchen auf Anna Blume, »bume bum bum bum!«

»Mama!«, schreit Anna Blume empört und entweicht mit gesträubtem Nackenfell.

»Lass das Viech in Ruhe und komm.« Ich nehme Emma hoch, die mit den Beinen strampelt. Und schaue Ossi offen ins Gesicht. »Ich bringe nur kurz Emma rüber zu Silvana, dann gehen wir zusammen runter. Was suchst du eigentlich?«

1

Frühjahr 1990

Maier nieste. Ein Erdbeben durchzuckte seinen Kopf und riss ihn nach vorn. Maier kratzte sich. Dann stand er auf und trabte weiter. Gern streifte er durch Wiesen, die gelbgrün waren. Beim Geruch des Bodens wurde er träumerisch. Ihn leckte die Sonne. Bei jedem Schritt sackte er etwas ein, gerade so viel, dass er immer wieder abhob und schwebte. Er folgte einer unsichtbaren Spur, bis er an ein Holz stieß. Daran tastete er sich entlang und sah in einen Schlund, aus dem es spitz roch.

Maier ging hinein. Ein Klirren im Ohr wurde lauter. Scharfe Stiche im Kopf übertrumpften es noch, und als am Ende alles schrillte, musste Maier kotzen. Er schluckte den Brei wieder hinunter und ging einige Schritte rückwärts. Unter den Stichen pochte es dumpf. Maier drehte sich um und floh.

Durch einen Schacht gelangte er wieder ans Licht. Aber es war eine tote Sonne, die ihn blendete. Es pochte in ihm weiter. Der Schmerz ließ nach. Maier streckte sich. Das Klirren verebbte in salzigen Wellen. Er witterte.

Maier schmeckte plötzlich Angst. Sie kam von dort drüben, keine zehn Längen von ihm entfernt, und er schmeckte sie genau. Maier lag reglos. Er bebte kaum. Eine Fliege brummte. Maier musste niesen.

»Sauviech!« Der Mann klang böse. Etwas schnitt Maier in den Hals. Es roch Blut.

2

Feuilletonredakteur Götzberg pinkelte so aufdringlich, dass es Udo schon fast unappetitlich vorkam.

»Du auch zum Chef?« Die Frage kam wie Götzbergs Strahl: militärisch.

Udo strich sich mit der freien Hand über die Brust. Es fehlte ein Hemdknopf. Er sah den letzten Tropfen nach und verließ die Toilette, ohne sich die Hände zu waschen.

Käsbacher fiel in den Bürosessel zurück und drückte Udo Winterhalter die Hand. Die Demütigung, zu ihm aufsehen zu müssen, ertrug er lieber im Sitzen. Vor Käsbacher lag Winterhalters Lokalglosse vom letzten Samstag, von gelbem Leuchtstift durchsetzt. Besonders prall, wo als Schluss stand: »Ergo – jedem seine Baustelle! Für was zahlen wir schließlich Steuern?«

Udo fühlte sich hinterher wie nach einem nicht vollzogenen Beischlaf; um mit dem Chefredakteur warmzuwerden, gab es keinen Anlass. Käsbacher lauerte auf unbedingte Hingabe. Ich soll mich auf den Rücken legen und mit allen Vieren strampeln, dachte Udo grimmig. Auf dem Gang traf er Götzberg, der den Hundeblick schon intus hatte. Frau Wenninger-Brand saß vor seiner Bürozelle und lächelte nett. Udo dankte dem Allmächtigen einmal mehr für die Glaswand, die ihn vom Rest der Lokalredaktion trennte.

»Was sagt der Chef?«

Udo, der an seiner Sekretärin vorbeihuschen wollte, fühlte sich durch ihren lasziven Tonfall gebremst. Wieder war er fasziniert, wie eine derart magere Person solch einen rauen Alt haben konnte.

»Na, zu was wohl«, half sie nach, als sein Blick wortlos an ihr kleben blieb. »Jeder redet doch davon. Außer Götzberg und Häffner.«

Udo dachte ans Pinkeln und schluckte.

»Das ganze Haus weiß es.« Frau Wenninger-Brand klang besorgt. Es schien sie zu betrüben, dass Udo sich als Lokalchef den Machenschaften des Stuttgarter Tagblatts so gänzlich entzog. Sie verfiel in ein Raunen. »Götzberg und Häffner haben eine Abmahnung bekommen. Wegen dieser Kunstzeitschrift, für die sie dauernd schreiben, äh, wie heißt die noch?«

Keine Ahnung, dachte Udo und entkam. »Das Feuilleton ist außer sich«, hauchte es hinter ihm her, »und Käsbacher tobt.«

Frau Wenninger-Brand trug Termine ein. Sie tat es mechanisch und malte dabei kleine Kuchenstücke auf ihren Stenoblock. Seit dem 1. März war Winterhalter ihr neuer Vorgesetzter, fast zwei Monate waren seither vergangen, und noch immer wusste sie nicht, was sie von ihm halten sollte. Immer war er korrekt, immer sachbezogen, nie redete er ein Wort zu viel. Selbst in der Kantine schwieg er beharrlich mit dem Argument, es sei der Ort, sich vollzustopfen.

Er macht einen Fehler, dachte Frau Wenninger-Brand, während sie eine Trüffeltorte verzierte.

Udo Winterhalter verließ das Tagblatt an diesem Freitag früher als sonst. Der Feierabendverkehr spülte ihn vom Stuttgarter Westen in die Innenstadt. Die Heilbronner Straße Richtung Norden ähnelte um diese Zeit einem gigantischen Parkplatz. Vor ihm stieg ein Pärchen aus dem Auto und gesellte sich zu modisch gekleideten Jugendlichen, die aus einem Cabriolet heraus weitere 50 Staumeter mit abgehackten Rap-Rhythmen traktierten. Ein Opa drückte auf die Hupe und schrie nach der Polizei.

Udo bewohnte eine teilmöblierte Zwei-Zimmer-Wohnung in der Nordbahnhofstraße/ Ecke Steinstraße. Sie war hässlich, eng, kalt, dunkel, teuer und laut. Vor dem Erdgeschossfenster wucherte eine Dauerbaustelle, die Gleisarbeiter machten nachts Schichtdienst.

Udo holte ein Glas Würstchen aus dem Kühlschrank und warf sich in den schwarzen Kunstledersessel. Nach dem sechsten Würstchen stellte er das Glas auf den Fenstersims und zog sich aus. Draußen winkte ihm ein braunhäutiges Nachbarmädchen, das jetzt noch mit dem Schulranzen herumlief. Udo duschte heiß und kalt und freute sich, dass die Küchendusche kein Dach hatte. Er streckte sich lustvoll.

Nackt nähte er am Hemd den fehlenden Knopf an und merkte, dass es fremd und nach Schweiß stank. Auch passte der Knopf nicht zu den übrigen Knöpfen, er passte auch nicht zum Hemd. Udo schnitt den Knopf wieder ab und warf das Hemd in die Wäsche. Er zog sich schwarz an, alles schwarz, von der Unterhose bis zu den englischen Schuhen. Auch die Haare waren schwarz. Pinkel, dachte Udo und sehnte sich nach Mamas Wollsocken.

Am Hauptbahnhof kaufte er schnell ein paar Zeitschriften, und dann ab auf die Autobahn Richtung Singen. Kurz vor der Ausfahrt Herrenberg ging die Sonne unter.

3

Claudi Roth sah von Weitem aus wie ein Stück blauer Himmel, und wäre ein Maler da gewesen, so hätte ihn der distanzierte Anblick gefreut. Von Nahem aber störte ihr Gesicht die Harmonie. Es war verzerrt, ja verbiestert. Die braunen Kulleraugen waren zu Schlitzen gepresst, und mit dem gebuckelten Vorwärtsdrall einer Bäuerin stapfte sie über die Felder. In der geballten Wut zeigte sich, dass die Ahnen Landwirte waren, allein es fehlten nun die Accessoires (Milchkarren, Pflug etcetera).

Claudi blieb stehen und sah hinunter auf die Mariabronner Hochebene, die sich hinter ihr entlangzog. An der Bundesstraße nach Schramberg, die seit dem Faschismus Neue Straße hieß, staute sich der Feierabendverkehr. Die Autos blitzten in der Sonne. Im Hintergrund ragten vier Türme: ein, zwei, drei Kirchtürme und ein Wasserturm. Der Turm der Evangelischen Kirche war bei Weitem der kleinste und schier zu vernachlässigen. Er verlor sich zwischen noch unverputzten Einfamilienhäusern, deren postmoderne Schwarzwalddächer funkelten, als hätte man sie poliert.

Der alte Dorfkern lag wie eine Fata Morgana inmitten einer rechtwinkligen Betonwüste. Nur die Neue Kirche war wie eine Bombe zwischen die windschiefen Häuschen geplatzt, die sich Schutz suchend aneinanderdrängten. Der dicke Ortsrand, aus dem Mariabronn vor allem bestand, folgte wie auch die Kirche den Baugesetzen der 60er- und 70er-Jahre: Auf der einen Seite die Punkthäuser, die rasierten Wolkenkratzern glichen, auf der anderen das Industriegebiet mit seinen metallic glänzenden Zweckbaudächern, in denen sich der Rost schon festfraß. Den gerodeten Wäldern, die vor allem dem stattlichen Neubaugebiet Schramme zum Opfer gefallen waren, folgte eine Bevölkerungsexplosion: Die Zahl 400, die sich seit 1850 im Hinblick auf die Einwohner beharrlich gehalten hatte, verzehnfachte sich binnen Kurzem. Je weiter man sich von Mariabronn entfernte, desto bedrohlicher wuchs dort eine Mondlandschaft, desto apokalyptischer wucherten die Betonwürfel, die Gott im Zorn über die Äcker gestreut hatte.

Claudi betrachtete ihre Schwarzwälder Heimat mit den Augen der Gewöhnung: ohne Sentimentalität, aber auch ohne Argwohn. Ungerührt stand sie da. Dann stapfte sie weiter.

Maier roch sie von Weitem. Schuldbewusst humpelte er auf das Rettende zu, auf drei Beinen, die er mangelhaft koordinierte.

Claudi hatte ihre Wut sofort vergessen. Der Dackel entlief regelmäßig und vorsätzlich, aber diesmal hatte es ihn erwischt. Maier sah erbärmlich aus. Mit schnellen Sätzen war Claudi bei ihm. Maier duckte sich. An seinem Hals klebte frisches Blut. Die Hinterpfote war ebenfalls verletzt.

»Maier«, sagte Claudi, »du bist ein dackelhafter Sack.«

Gerade eben noch hätte sie dem Flüchtigen gern die Gurgel umgedreht, jetzt aber tat ihr das pfiffige Kerlchen leid. Es giekste. Na warte! Wenn sie den erwischte, der ihren Dackel malträtiert hatte! Es musste beim Stumpen-Hof passiert sein; hier oben stand weit und breit kein anderes Haus. Oder hatte ein Spaziergänger den Dackel misshandelt, in der irrigen Annahme, dessen Ausgelassenheit sei ein Symptom der Tollwut?

Der Stumpen-Hof war nicht weit. Claudi nahm den Dackel auf den Arm und marschierte stracks darauf zu. Sie fühlte sich nicht wohl dabei. Der Stumpen Anton war mit seiner Klitsche ein bedrohlicher Konkurrent für die Automatendreherei der Rothen. Obwohl die Kapazität vom Stump dem Vater immer mehr überlegen war, grüßten die Stumpen schon lang nicht mehr. Nicht mal die Claudi, wenn sie im Edeka einen Salat holte.

Maier zappelte sich frei, hoppelte ein paar Meter und ergab sich. Claudi fixierte nochmals die Halswunde, sie schien ihr unverdächtig. Es war ein länglicher Kratzer, den das Blut, das im goldbraunen Lockenfell festhing, wirksam stilisierte. Erste Hilfe war nicht pressant. Zuerst würde sie das arme Tier dem Stumpen zeigen.

Leider war Maier stumm wie ein Fisch. Er bellte nicht einmal. Je näher sie dem Stumpen-Hof kamen, desto mehr verschlechterte sich Maiers Laune. Er blieb stehen. Die Nackenhaare sträubten sich.

Claudi schleppte Maier zur Rampe hinein in die Maschinenhalle. Prompter Wiedererkennungseffekt: Maier schlotterte und wand sich. Claudi sah zu Wolfgang und Jürgen hinüber, die sich an den CNC-Automaten langweilten. Die Arbeiter interessierten sie nicht. Sie wollte zum Stump. Der Stumpen Anton selber schien ihr noch der Vernünftigste.

In der Halle war es laut. Alles bebte und klirrte und schrie. Claudi stolperte über eine Kiste voller Buchsen und spürte an ihrem hellblauen T-Shirt eine heiße Nässe, die von Maier kam.

Sie gelangte unbeachtet von der Halle zur Scheuer, in der das Büro war. Folgsam klopfte sie an. Es rührte sich nichts. Die Tür war angelehnt. Claudi trat ein.

4

Heinz Stump sah zu, wie die Fliege gegen die Scheibe krachte. Dann Stille. Die Fliege nahm taumelnd Anlauf, surrte, kreiste und – krtsch. Sie stürzte aufs Fensterbrett. Da lag sie und zappelte mit den Beinchen. Heinz griff nach der Zigarette, die im Aschenbecher glimmte, und drückte sie auf der Fliege aus. Es knirschte.

Draußen schien die Sonne. Im Büro war es schwül. Metallstaub hing in abgestandener Luft. Heinz schwitzte und stank.

Heinz gegenüber saß seine Schwester. Mariann kramte in einem dicken Ordner.

»Wird’s bald?« Seine Stimme klang barsch. Männlich.

»Ich kann den Lieferschein nicht finden.«

Auch Mariann schwitzte. Ihr Baumwollkleid hatte unter den Achseln dunkle Flecken. Im Ausschnitt sah Heinz eine Wölbung, die nach außen hin heller wurde. Er griff hinein und presste zu.

Mariann schlug ihn. Er schlug zurück. Er zeigte es ihr. Er gab ihr das, was sie brauchte.

»Lass mich los!«, fauchte Mariann. Sie wehrte sich. Das gefiel Heinz. Er warf sie auf den Schreibtisch. Ihr blonder Hinterkopf krachte gegen den Locher. Er sah, dass sie aus der Nase blutete. Sie röchelte. Er packte ihren Schlüpfer.

5

Udo raste am Ortsschild vorbei und bremste erst, als die Neon-Aufschrift vom Plastik-Wernz ihn warnte: Er war in Mariabronn.

Im Schritttempo rollte er die Auffahrt zu den Rothen hinunter und hupte. Keine Reaktion. Nur Maier, der vor der Tür lag, zuckte zusammen. Der Hof war spärlich beleuchtet. Udo stieg über Maier und die Stufen hinauf.

Drinnen war alls dunkel. Am Küchentisch saßen Claudi, Karle und Marthel. Zwischen ihnen stand eine leere Flasche Krimwein. Keiner nahm von Udo Notiz.

Udo knipste die Lampe an. Niemand blickte auf. Schließlich stand Claudi auf und gab ihm einen Kuss.

»Scheißdreck.« Das passte immer. Seit der Kapitulation des Ostens waren die Rothen depressiv.

Udo hatte dafür Verständnis. Was blieb ihm auch übrig, mit der Claudi als Braut und dem roten Karle und Marthel als zukünftigen Schwiegerleuten.

»Stell dir vor«, rief Marthel plötzlich, »der Stumpen Heinz hat die Mariann vergewaltigt!«

Udo fiel dazu nichts ein. Waren die Rothen närrisch geworden? Der Weltwirtschaftskrieg, den der rote Karle pausenlos im Mund führte, brachte die Familie noch um den Verstand.

»Ich hab’s gesehen«, sagte Claudi nach einer Pause.

Udo grinste schal. »Seit wann treibt’s dich zur Konkurrenz?«

»Maier ist durch. Jemand hat ihm eins verpasst, ist wohl beim Stumpen passiert. Dann bin ich noch mal mit ihm rauf.«

Den Rest musste Marthel berichten, die als Einzige von den Rothen Geschichten erzählte, meist unwahre. Wie Claudi in der Tür vom Büro gestanden sei. Wie der Heinz auf der Mariann herumgekeucht sei. Wie die Mariann geguckt habe, wie eine Leich.

»Haben sie dich nicht bemerkt?«, fragte Udo, weil er sich dazu verpflichtet fühlte.

»Heinz nicht.« Claudi schüttelte den Kopf. »D’Mariann? Kann sein.«

Schweigen. »Wie läufts Geschäft?«, erkundigte sich Udo zuletzt.

Karle starrte vor sich hin und zog an der kalten Pfeife.

»Ist nach einer Konterrevolution was andres zu erwarten? Nein? Nicht? Also.«

Den Rest des Abends diskutierten sie über die Entwicklung im ehemaligen Ostblock, ohne nennenswertes Ergebnis. Es wurden mehrere Flaschen Krimwein getrunken.

Claudi wachte noch lange neben dem dezent schnarchenden Udo, ohne dass der Schlaf sie übermannt hätte. Udos Hand lag verrutscht auf ihrer Brust. Wie ein Fremdkörper, dachte Claudi. Überhaupt, Mann und Frau sind sich fremd. Und wo man hinguckt, Gewalt. Obwohl, Udo war nicht gewalttätig. Aber sein Schweigen.

Udo merkte es erst gegen Mittag. »Zeigst du ihn an?«

»Den Stumpen Heinz?« Claudi rührte in ihrer Tasse. »Der ist sowieso ein Halbdackel.«

»Aber wenn’s wahr ist. Wenn er’s getan hat.«

Claudi schwieg.

»In Stuttgart gibt’s ein Mädchenhaus«, sagte Udo.

»Mensch Maier, du fühlst dich als Jagdhund und bist nur ein Dackel.« Claudi kraulte ihn neben der Wunde. Um sie herum lagen Zeitschriften, die Udo mitgebracht hatte. Sie blätterte im Stuttgarter Stadtmagazin Illuster und im Kunstheft ARTemis.

»Da.« Claudi deutete auf einen sorgsam herausgeputzten Artikel in der ARTemis, der ein Theaterstück vorstellte.

Weil er Claudi ablenken wollte, hatte Udo ihr angeboten, sie mit nach Stuttgart zu nehmen. Ins Theater, in eine Ausstellung, zum Konzert. Ihm war’s gleich.

Udo widmete sich dem Premierenvorbericht mit jenem beiläufigen Interesse, mit dem er alles Gedruckte las. Eine Hymne auf eine Collage von Hölderlin-Gedichten, von einer Nachwuchsregisseurin, die er nicht kannte, in einem Theater, das er nicht kannte. Heute Abend war Premiere. Und ARTemis – das musste die Zeitschrift sein, die Frau Wenninger-Brand gestern angesprochen hatte. Tatsächlich! Der Verfasser des Artikels war Leif Götzberg. Weshalb lassen sich die Völletonnen auch einkaufen von so einem aufgemotzten Modeblättchen, dachte Udo. Kein Wunder, dass Käsbacher tobt.

Er dachte an den alten Käsbacher und musste schlucken. Vor ein paar Wochen war Udo noch der Mann gewesen beim Schwarzwälder Merkur, jetzt war er ein Niemand. Ressortleiter zu werden beim Stuttgarter Tagblatt, das hatte ihn gereizt, nicht wegen des Geldes, nur raus aus der Provinz, den Ton angeben bei der führenden Zeitung im Ländle, und jetzt. Er war 35, beim kleinen Merkur für den Chef das richtige Alter. Beim Altherrenclub des Tagblatts dagegen war er das grüne Büble – der letzte Seckel. Keiner nahm ihn ernst.

»Und?«, wollte Claudi wissen.

»Was? Ja. Von mir aus.«

»Die Mariann«, sagte Claudi. Der Seitenstreifen flog an ihnen vorbei. Udo fuhr schnell, aber sicher. Er liebte seinen fast neuen BMW 850i, den er in zusammengelegtem Zustand einem Arztsohn aus Schramme abgeluchst hatte – für einen Spottpreis. Karle hatte ihn fluchend wieder fit gemacht, und nun besaß Udo einen Wagen, um den er sich selber beneidete. Ein zweitüriges Coupé, schwarz lackiert, mit einem 300 PS starken Zwölf-Zylinder-Motor und Sechsgangschaltgetriebe. In sieben Sekunden beschleunigte es von null auf 100.

Claudi schubste ihn in die Rippen. »Hörst du mir nicht zu?«

»Doch, freilich.« Claudi wollte also sobald wie möglich mit Mariann reden. Dann sah man ja weiter.