6,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

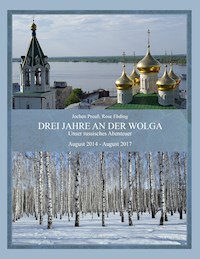

Das Autorenehepaar Rose Ebding und Jochen Preuß lebte drei Jahre in Nischni Nowgorod an der Wolga. Rose Ebding unterrichtete Deutsch an einem russischen Gymnasium, gemeinsam tauchten sie in das russische Leben ein, das sie in diesem Buch beschreiben. Der Schulalltag, der Winter, Feste und Reisen, die orthodoxe Kirche und die Altgläubigen sind ebenso Themen wie aktuelle oder vergangene politische Ereignisse, Demonstrationen oder das Gulag-Museum. Natürlich geht es nicht nur um das Land, sondern auch um die Leute, um russische Lebensfreude, Gelassenheit und Gastfreundschaft. So entsteht ein vielseitiges, überraschendes, oft heiteres Russlandbild.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 384

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Drei Jahre an der Wolga

Vorwort Jochen

Vorwort Rose

Die Einreise in das geheimnisvolle Land

Das tägliche Leben

Unsere Wohnung

Unsere Umgebung: Stadt, Wolga, Oka

Anfangshürden

Verkehr

Einkaufen – immer ein Erlebnis

Von hier ab sind ausgewählte Berichte in chronologischer Reihenfolge wiedergegeben

Kira – eine orthodoxe Kantorin

Matrjoschkas und Puschkin

Tag der Einheit des russischen Volkes

Schulnotizen – Das Gymnasium Nr. 1 mit erweitertem

Maxim Gorki

Der erste Winter

Bahnhofsabenteuer

Weihnachtsfeiern

Ungewöhnliche Rolle als Väterchen Frost

2015

Informationen aus aller Welt

Sanktionen, Ballett Baikalsee

Schulnotizen: Mein Schulweg

Mitten im Winter

Erste Reise nach Moskau

Nemzow

Larissa – eine Moskauer Freundin

Der ukrainische Chor in Moskau

Ostersonntag

Müll und Subbotnik

Tag des Sieges 2015

Schulnotizen zum Tag des Sieges

Von Moskau nach Kasan

Sibirien - Jenissej

Am Baikalsee

Das zweite Schuljahr

Schulnotizen – Austauschschülerinnen berichten

Floristische Motive von Alexander Jurkow

Festival der Musik eines seltsamen Volkes

Landeskundliche Erfahrungen

Lenas Datscha

Tag der deutschen Einheit in Moskau

Westliche Kunst in der Garage

Schulnotizen – Urlaub während der Schulzeit

Taubstummen-Schule und Schönheitssalon

Sacharow-Museum

Schulnotizen - oder das Hornberger Schießen

Wladimir und Susdal

Schulnotizen – Herbstferien

Bolschoi Theater und Nowodjewitschi Friedhof

Einkaufstempel

Schulnotizen – der Dichter Jessenin

Ein Vormittag in Nischni Nowgorod

Eine Hochzeit in Moskau

Altrussische Weihnachten

2016

Euroshop

Winterbaustelle und viel Schnee

Skifahren alpin

Flüchtlinge und WM 2018

Schulnotizen - Grippewelle

Schulnotizen - Der Tag des Diplomaten

Tag des Vaterlandsverteidigers

Nemzow-Demonstration in Nischni

Stalin Demonstration in Moskau

Lucas Cranach

Moskau: Museen, Volkstanz, Zirkus

Fitness Center Worldclass/Fiskult

Eine Dienstreise nach Jaroslawl

Sanatorium in der Grünen Stadt

Eine kleine katholische Gemeinde

Ein Hauch von Frühling

Eisentüren

Schulnotizen - Deutsches Sprachdiplom

Tschernobyl-Liturgie; Fasten

Kloster Neu-Jerusalem

Schulnotizen – Prüfungen

Drittes Schuljahr 2016/17

Wieder in Nischni

Schulnotizen - Schuljahresbeginn

Moskau - Gulag-Museum

Nachtrag: Gulag-Denkmal „Mauer der Trauer"

Stadtfest in Moskau

Schulnotizen - Putin an der Deutschen Schule in Moskau

Marriott-Hotel

Ein riesiges Gemälde - Minins Aufruf

Schulnotizen – Pflichtlektüre an russischen Schulen

Schiffsreise nach Tschuwaschien

Alternative Kunst in Moskau

Schulnotizen – Schüleraustausch mit Syke

Herbstzeit - Pilzzeit

Kleine Beobachtungen beim Einkaufen und Nemzow

Wandermaler-Ausstellung

Schulnotizen - US-Wahlen

Essen in Russland

Schulnotizen: Dolmetscher-Wettbewerb

Konzerte

Der dritte Winter in Nischni

Schulnotizen - Sammelaktion für Donezk

2017

Zurück in Nischni

Moskau – Haus am Ufer

Sprachprüfungen für Einwanderer

Das kleine Puschkin-Museum in Nischni

Business Lunch

Schulnotizen - Mailwechsel mit Vika

Marinas Wohnung

Schulnotizen - Komm wieder – aber ohne Waffen

Im Krankenhaus

Masleniza – Russische Faschingswoche

Ein feines Theater

Demonstration Krim

Demonstration gegen Korruption

Wasser – Gas – Wärme

Schulnotizen zum „Tag des Sieges" am 9. Mai

Gorochowez

Altgläubige – Ein fast privates Museum

Die Nacht der Museen

Gorki Leninskije – Lenins Vorstadtresidenz

Zum Abschluss ein großes Abenteuer: Kamtschatka

Kamtschatka

Schulnotizen - Drei Jahre Lehrerin am Gymnasium Nr.1 – Eine Bilanz

Komm wieder, aber ohne Waffen

Thematisches Inhaltsverzeichnis

Stichwortverzeichnis

Drei Jahre an der Wolga

Von August 2014 bis August 2017 lebten wir in Nischni Nowgorod, mitten in Russland, mitten unter Russen. Immer mit offenen Augen und Ohren die russische Welt aufnehmend, in der Stadt und auf Reisen, vieles bewundernd, manches nicht verstehend, empfanden wir die Zeit als Abenteuer. Für Rose war es eine bewegende Erfahrung am Ende der Berufszeit als Lehrerin und für Jochen in seinem hohen Alter ein unerwartetes Erlebnis.

Wir schrieben in den drei Jahren fast wöchentlich einen Bericht über unser Leben. In diesem Buch drucken wir die charakteristischsten davon ab. Am Beginn finden sich einige zusammenfassende Kapitel.

Verstand wird Russland nie verstehen.

Kein Maßstab sein Geheimnis rauben;

So wie es ist, so lasst es gehen –

An Russland kann man nichts als glauben.

Der kühle, wägende Verstand

Kann Russlands Wesen nicht verstehen;

Denn dass es heilig ist dies Land,

Das kann allein der Glaube sehen

Fjodor Tjutschew (1803 - 1873)

Russland ist ein Rätsel innerhalb eines

Geheimnisses, umgeben von einem Mysterium.

Winston Churchill (1874 - 1965)

Für unsere Kinder, Enkelinnen und Enkel und deren Kinder

und für alle, denen Russland ein Rätsel ist,

das auch hier nicht gelöst wird.

Ein Teil der Mauer des Nischni Nowgoroder Kreml und einer seiner dreizehn Türme. Dahinter die Wolga. Aufnahme vom 21. Februar 2015

Nischni Nowgorod liegt 400 km östlich von Moskau an der Einmündung der Oka in die Wolga, mitten im europäischen Teil Russlands. Bis zum Ural, der Grenze zu Sibirien, sind noch weitere tausend Kilometer. Nischni Nowgorod wurde 1212 an der strategisch wichtigen Mündungsstelle der beiden Flüsse gegründet. Am Beginn des 16. Jahrhundert erfolgte der Bau des heutigen Kreml als Schutz vor den Überfällen durch die Tataren. Er ist nach dem Moskauer Kreml der Zweitgrößte Russlands. Im 19. Jahrhundert wurde die Allrussische Messe nach Nischni Nowgorod verlegt. Dadurch entwickelte sich die Stadt zu einem bedeutenden Handels- und Industriezentrum. Sie kam zu großem Reichtum. In dieser Zeit entstanden die prachtvollen Gebäude der Altstadt. Ab 1932 hieß sie Gorki, nach dem hier geborenen Schriftsteller Maxim Gorki. Wegen der vielen Waffenfabriken war sie in der Sowjetzeit eine geschlossene Stadt. Seit 1990 ist sie frei zugänglich und führt wieder den alten Namen. Sie ist heute mit 1,3 Millionen Einwohnern die fünftgrößte Stadt Russlands.

Vorwort Jochen

Russland war für mich seit meiner Kindheit – ich bin 1932 geboren – ein furchteinflößendes Land. Ich hätte mir nie träumen lassen, dort einmal freiwillig für längere Zeit zu leben. Die Nazipropaganda hatte die Russen als minderwertige, verschlagene Untermenschen dargestellt, denen man besser aus dem Wege geht. Ich erinnere mich, 1943 auf einem Plakat an einer Litfaß-Säule in Breslau das Bild einer älteren russischen Frau gesehen zu haben dessen Text etwa lautete: „Sie sieht aus wie eine gütige Oma, ist aber ein hinterhältiges Flintenweib“. Die Erzählungen meiner Verwandten aus Ostpreußen über ihre Erlebnisse beim Einmarsch der Roten Armee verstärkten meine Angst vor den Russen. In Jena erlebte ich 1945 hautnah die Demontage des Zeiss Werkes und die Deportationen von Experten mit ihren Familien. Der politische Druck der Sowjetunion auf das tägliche Leben war überall spürbar. Russland war in meiner Jugend ein Wort, das Furcht erweckte. Die spätere Zeit des Kalten Krieges war dann auch nicht angetan, meine Ängste zu verringern.

Anderseits erschütterte mich in den ersten Monaten nach dem Krieg, was über die KZs und über die gezielte Vernichtung vieler Millionen russischer Menschen bekannt wurde, auch wenn ich nicht ganz unvorbereitet war. „Die Deutschen tun in diesem Krieg Dinge, die uns die Welt nie verzeihen wird“, hatte mein Vater 1943 während eines Heimaturlaubs gesagt. Nun wurde mir klar, was mich Elfjährigen damals wie ein Keulenschlag traf, was ich nicht verstand und für mich bis zum Kriegsende ein dunkles Geheimnis blieb. Ich traute mich nicht, jemanden zu fragen. Meine Mutter wusste nichts und sich außerhalb der Familie in dieser Richtung zu erkundigen, hätte Verfolgung und vielleicht Schlimmeres bedeuten können. Zur Angst kamen noch Schuldgefühle gegenüber Russland hinzu.

Rechtzeitig vor dem Bau der Mauer in Berlin war ich aus der DDR in den Westen geflohen, abgehauen, wie man damals sagte. Mit ungläubigem Staunen erlebte ich nach den vielen Jahren der Teilung Europas den Mauerfall, die friedliche Wiedervereinigung Deutschlands und den Zerfall der Sowjetunion. Die Hoffnung auf den Anbruch einer langen Periode des Friedens erfüllte sich nicht. Die Krim- und Ukrainekrise verschlechterte das Verhältnis zu Russland, das als neuer Feind mit Sanktionen belegt wurde. Die russische Seite antwortete mit Gegensanktionen. Die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland waren auf dem Tiefpunkt.

Das war die Situation im Frühjahr 2014 als mich meine Frau fragte, ob ich mit nach Russland ginge, wenn sie dort eine Stelle als Lehrerin bekäme. Ich sagte trotz meiner Ängste und Vorurteile ohne Zögern zu. Dafür war entscheidend, dass ich von ihr ganz andere Dinge über die russischen Menschen und das Leben dort hörte als meine Vorurteile erwarten ließen. Sie war schon seit den 70er Jahren während ihres Studiums privat und später als Russischlehrerin regelmäßig bei Schüleraustauschen in Russland gewesen. Die Städte-Partnerschaft zwischen Erlangen und Wladimir zeigte mir, dass auch in Zeiten schwieriger politischer Verhältnisse auf der kommunalen und privaten Ebene Kontakte zwischen den Menschen möglich sind. Und ich war neugierig zu sehen, wie sich dieses Land nach 70 Jahren Sozialismus und einigen Jahren des wilden Kapitalismus entwickelt hat. Dazu kam eine Portion Abenteuerlust. Warum nicht auch im hohen Alter etwas Neues wagen? Roses Antrag auf eine Entsendung als Lehrerin für Deutsch wurde genehmigt. Den Einsatzort konnten wir zwischen St. Petersburg und Nischni Nowgorod wählen. Unsere Wahl fiel auf Nischni Nowgorod, die stärker russische geprägte Stadt von den beiden.

Vorwort Rose

Mein Bruder und ich sind in den frühen 50er Jahren geboren. Unsere Kindheit war geprägt durch die Erzählungen unseres Vaters aus der russischen Gefangenschaft. Ich weiß es noch wie heute, wie wir jeden Sonntag auf seinem Schoß saßen und seinen Geschichten zuhörten. Diese ist eine davon:

Sie hockten im Schützengraben. Um sie herum seit Tagen Granateinschläge und Gewehrfeuer. Kameraden wurden getroffen, schrien vor Schmerz, starben „wie die Fliegen“. Alle wussten, wie hoffnungslos die Lage war. Es war nur eine Frage der Zeit, bis man auch erwischt wurde – oder in Gefangenschaft kam. Dann war es soweit. Franz blickte aus seinem Schützengraben auf zu einem Rotarmisten, der das Gewehr auf ihn gerichtet hatte und ruhig sagte: „пошли“ („gehen wir“). Der Soldat hatte Schlitzaugen, war vielleicht ein Kasache. Er untersuchte Franz nicht nach Waffen. Der hatte noch seine Mauser und dachte: „In Gefangenschaft gehe ich nicht. Bei nächster Gelegenheit erschieße ich den ,Russen‘ und dann mich.“ Als sie an einem Apfelbaum vorbeikamen, holte der Kasache einen Apfel vom Baum und gab ihn Franz. Dann pflückte er einen zweiten, den er selbst aß. Franz warf seine Mauser ins Getreidefeld und ging in Gefangenschaft, wo er fünf Jahre bleiben sollte.

Im Lager wurde er Lagerbäcker. Ein tschechischer Pfarrer brachte ihm Russisch bei: Mit Kohle schrieb er Vokabeln und Grammatikregeln auf leere Mehlsäcke. Später wurde er Lagerdolmetscher – beide Aufgaben haben ihm wohl das Leben gerettet.

Solche Geschichten sind sicher ein Grund, warum ich Russisch studierte, wenn auch nicht der einzige. Mich faszinierte, wie positiv mein Vater trotz seiner Erfahrungen in der Gefangenschaft zeitlebens Russland und den Russen gegenüber eingestellt war, die er als ,mitleidend‘ und zutiefst menschlich schilderte. Diese Einstellung stand im krassen Gegensatz zu dem Bild, das bei uns im Westen in Zeiten des Kalten Krieges gezeichnet wurde. Und so wollte ich mir selbst ein Bild machen. 1972 fuhr ich zum ersten Mal mit einem alten Mercedes Diesel von Leningrad nach Odessa und seither hat mich Russland nicht mehr losgelassen.

Die Einreise in das geheimnisvolle Land

Die Einreise nach Russland verlief einfach. Am Moskauer Flughafen Scheremetjewo brauchten wir keine unsinnigen Fragebögen auszufüllen und keine Fingerabdrücke abzugeben, die Einreisekarte wurde bei der Passkontrolle von der Beamtin am Computer ausgedruckt. Diese ernst blickende Frau wunderte sich nicht einmal über den Dienstpass eines Grauhaarigen, anders als der Polizist in Frankfurt, der mit Blick auf mein Geburtsdatum im Pass (1932) fragte, wie ich zu einem Dienstpass des Auswärtigen Amtes käme. Ich verwies ihn auf den dort angegebenen Dienstzweck meiner Reise, der lautete: „Ehemann der Lehrerin am Gymnasium Nr. 1 in Nischni Nowgorod“. Rose, meine Frau, war von der Zentrale für Auslandsschuldienst als Landesprogramm-Lehrerin nach Nischni Nowgorod entsandt worden. So kam es, dass wir an einem warmen Sommerabend im August 2014 nach einem Zwischenstopp in Moskau auf dem Nischegoroder Flughafen Strigino eintrafen. In der kleinen Ankunftshalle am alten Flughafen in Nischni Nowgorod gab es keine Zollkontrolle und nicht einmal eine Trennung zum Inlandsbereich. Natascha, stellvertretende Schulleiterin des Gymnasiums Nr.1, die uns abholte, konnte zu dem Gepäckband kommen und uns dort willkommen heißen. Wir gelangten mit unserem vielen Gepäck ohne Kontrolle in das große geheimnisvolle Land. Für mich, der ich die Grenzkontrollen bei den Ein- und Ausreisen in die DDR in Erinnerung hatte oder die langen Prozeduren an den Flughäfen in den USA kannte, war dies alles fast nicht zu glauben. Unser Russlandabenteuer hatte begonnen.

Das tägliche Leben

Unsere Wohnung

Wohnzimmer

Der kleine Bus, mit dem uns Natascha vom Flughafen abgeholt hatte, hielt vor einem neueren Hochhaus. Skeptisch sahen wir die eiserne Haustür, die reparaturbedürftigen Wände im Hausflur, den nicht gerade modern wirkenden Aufzug und standen erwartungsvoll vor der ebenfalls eisernen Tür unserer künftigen Wohnung. Dann die Erleichterung: Wir traten in großzügige, moderne Räume. Uns empfing ein riesiges helles Wohnzimmer, eine große Küche und ein Schlafzimmer. Es gab ein Bad (Wanne mit Dusche, WC), einen Balkon, ein schnuckliges Arbeitszimmer für Rose (mit Schreibtisch und Bügelbrett!!) und eine zweite Dusche mit WC. Alles sehr schick eingerichtet, allerdings nur wenige Möbel, sodass wir bald einen Schreibtisch für mich sowie zwei Sessel und zwei Regale bei IKEA kauften. Als ich die Wohnung betrat war mein erster Gedanke: Hier halte ich es ein Jahr aus. Da ahnten wir noch nicht, dass daraus drei Jahre werden sollten.

Die üppigen Gardinen, vor allem die bei einem kleinen Erker im Wohnzimmer, waren nicht ganz unser Geschmack, sie erinnerten uns an Theatervorhänge. Aber all dies war liebevoll und in sich konsequent zusammengestellt. Bald merkten wir, dass wir mit unserer Vermieterin Glück hatten. Sie war Elektro-Ingenieur – in Russland sind die Berufsbezeichnungen auch bei Frauen männlich - und längst in Rente. Die Miete holte sie immer am Monatsende ab. Das Verhältnis zu ihr wurde rasch locker und freundschaftlich. Bei jedem Besuch brachte sie Obst von ihrer Datscha mit, für mich sammelte sie seltene Rubel-Münzen. Mit dieser klugen und praktisch denkenden Frau lief alles reibungslos.

Die Miete betrug über die drei Jahre unverändert 55000 Rubel, das waren im September 2014 ca. 1100 Euro, wegen des Rubelverfalls verringerte sie sich 2017 auf ca. 800 Euro. Auf Plakaten in den Bussen lasen wir Stellenangebote, auf denen Facharbeitern in der Industrie 40000 Rubel geboten wurden, also viel weniger als wir Miete zahlten.

Unsere Umgebung: Stadt, Wolga, Oka

Fußgängerzone Bolschaja Pokrowskaja mit Kremlturm

Unsere Wohnung lag auf der Malaja (kleinen) Pokrowskaja Straße in der Innenstadt. Gleich am ersten Abend liefen wir zum Gorkiplatz und zur Fußgängerzone, der Bolschaja (großen) Pokrowskaja, die wir in wenigen Minuten erreichen konnten. Die Bolschaja Pokrowskaja ist eine Geschäfts- und Flanierstraße, die mit diesen Worten nur unzulänglich charakterisiert ist. Prachtstraße wäre auch falsch, das klingt zu protzig und gibt die heitere Stimmung, die wir dort antrafen, nicht wieder. Der Fußgängerbereich ist breit, über einen Kilometer lang und reicht vom Gorkiplatz bis zum grünbedachten roten Torturm des Kreml, den man immer sieht, weil die Straße dahin leicht abfällt. Viele Häuser stammen aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als Nischni Nowgorod durch die hierher verlegte Allrussische Messe zu Wohlstand kam. Einige neuere hohe Häuser, zum Teil aus der Stalinzeit, sind so weit zurückgesetzt, damit sie das Straßenbild nicht stören. Beim Theater beleben Grünflächen mit Büschen und Blumen das Bild. Auf den Spielplätzen springen immer Kinder unter der Obhut von Müttern oder häufiger von Omas herum. Wir haben bemerkt: bei nahezu jedem Wetter! Entlang der Fußgängerzone schmücken lustige bronzefarbene Figuren in Kleidung des 19. Jahrhunderts den Weg. Am Eingang lehnt sich ein Briefträger an sein Fahrrad, den Abschluss beim Kreml steht ein Polizist in Uniform der Zarenzeit. Es gibt einfache Verkaufsstände und luxuriöse Geschäfte aller Art und vor allem Cafés und Restaurants, selbst Burger King und Kentucky Fried Chicken sind vertreten. Eine Band erzeugte mit „Obladi Oblada“ eine heitere Atmosphäre.

Bronzefigur in der Fußgängerzone

Vorn die Oka, die hier in die Wolga mündet. Auf der Landzunge die Alexander-Newski-Kathedrale, eines der Wahrzeichen Nischni Nowgorods

Der größte Teil der Altstadt von Nischni Nowgorod liegt auf einem Hügel an der Mündung der Oka in die Wolga, von dem man einen überwältigenden Blick auf die beiden Flüsse, die Stadtteile am gegenüberliegenden Ufer der Oka und die sich bis zum Horizont hinziehenden Wälder hat. Auf der durch den Zusammenfluss der beiden Flüsse gebildeten Landzunge steht in leuchtendem Ocker weithin sichtbar die Alexander-Newski-Kathedrale, die Hauptkirche der Kirchenprovinz Nischni Nowgorod. Nicht weit davon an der Oka ein langgestrecktes Gebäude, die alte Messe. Und dies alles konnten wir künftig, wann immer wir wollten, bei unseren Spaziergängen, sehen - nur wenige Minuten von unserer Wohnung entfernt. Dieser Panoramaweg wurde zu unserem beliebtesten Standardspaziergang. Ein beliebter Ort für Liebespaare, Feste und für Hochzeiten, ob im Winter oder Sommer.

Anfangshürden

In den ersten Tagen gab es, wie zu erwarten, eine Reihe von Schwierigkeiten, die ohne Telefon und ohne WLAN am PC nicht so rasch zu lösen waren. Auf unseren Smartphones hatten wir zwar tageweise über Roaming Zugang zum Internet, aber das ist halt mühsamer als an einem großen PC. Am Sonntag Abend um sechs kam ein Fachmann der Firma MTS und richtete uns einen WLAN-Anschluss ein. Wie hier üblich, zog er am Eingang seine Schuhe aus und erledigte seine Arbeit in Socken, da wir noch keine Tapotschki (Puschen, Latschen) hatten. Auch mit unseren neu erstandenen russischen Handys gab es Anfangsprobleme. Obwohl ich Roses Nummer von der SIM-Karte eintippte, hieß es "falsche Nummer". Erst als uns Roses Kollegin Lena, die uns in den ersten Tagen viel half, sagte, dass wir eine "8" vorwählen müssen, funktionierte es.

Unerwartet langwierig war es, an unserem ersten Tag an genügend Geld zu kommen. Für Miete, Kaution und Maklerin brauchten wir Bargeld. Die Tageslimits unserer eigenen Banken und die Auszahlungslimits der russischen Banken begrenzten die Beträge an den Automaten. Bei zwei Banken konnten wir am Schalter Bargeld wechseln - das dauerte aber jeweils lange, auch weil nur völlig unbeschädigte Scheine angenommen wurden. Dabei habe ich die Geduld der Russen bewundert und zwar die Geduld der Angestellten hinter dem Schalter wie auch der vielen Leute, die nach uns in der Schlange warteten. Weil der Ertrag unser Mühen noch immer nicht reichte, lieh uns die stellvertretende Schulleiterin Natascha, die die ganze lange Prozedur mitmachen musste, den Rest. So konnten wir die aus dem Nachbarort Kstowo angereiste Vermieterin bezahlen. Die Maklerin gab uns einen Tag Kredit. Ihr übergaben wir das Geld am nächsten Tag bei einem Treffen in der Stadt auf einem Parkplatz beim Nischegoroder „World Trade Center“. (Es heißt tatsächlich so). Die Situation erinnerte mich an Gangsterfilme, obwohl hier alles legal war.

Diese vielen kleinen Anfangsschwierigkeiten gaben uns einen Eindruck von den Problemen, die Flüchtlinge bei uns haben mögen, die oft aus viel fremderen Kulturen stammen, unsere Sprache nicht kennen und keine Schulausbildung haben.

Verkehr

Positiv überrascht sind wir vom Straßenverkehr, der viel ruhiger abläuft als wir gedacht hatten. Natürlich fahren viele PKWs, Lastwagen, Busse aller Marken, Größen und aller Altersklassen und die Hauptstraßen sind vollgestopft. Die Verkehrsregeln werden streng eingehalten, ohne dass wir bisher viel Verkehrspolizei gesehen haben. Wenn man auf den Zebrastreifen tritt, halten die Autos an und lassen die Fußgänger überqueren. Kaum zu glauben! Auch die Ampeln werden genau beachtet. Auch das ist anders als wir erwartet hatten. Wie bei uns sind in vielen Straßen Autos geparkt

Das öffentliche Verkehrssystem ist gut ausgebaut. Die Straßenbahnen fahren in kurzen Abständen. Die Fahrkarten verkaufen eine Schaffnerin oder ein Schaffner im Wagen. Eine Fahrt mit den teils alten Wagen ist ein Erlebnis: Hier rollt Stahl auf Stahl ungedämpft und es rumpelt und rattert wie in alten Zeiten bei uns. Wenn nötig steigt die Fahrerin (Kondukteur) an einer Abbiegung aus und stellt die Weiche mit einem Hebel von Hand um. Stadtbusse und die kleineren "Marschrutkas" fahren die Haltestellen häufig an, wie uns scheint ohne Fahrplan. In den Marschrutkas bekommt man seinen Fahrschein beim Fahrer. Da gibt es verschiedene Varianten: dem Fahrer Geld geben und den Fahrschein erhalten oder einen Fahrschein aus dem Haufen fischen, der neben dem Fahrer liegt, nachdem man das Geld auf einen kleinen Teppich geworfen hat. Keiner kontrolliert, wie viele Scheine man herausholt. Wer hinten eingestiegen ist, drückt, während der Fahrt dem Vordermann Geld in die Hand, der es in einer Mischung aus "stiller Post" und Staffellauf weitergibt, bis es den geplagten Menschen erreicht, der beim Fahrer oder Fahrscheinkorb steht. Dann wandern Fahrschein und eventuell Wechselgeld, wieder von Hand zu Hand gereicht, zum Absender zurück. Rose hat so einmal mit dem Fahrschein eine Hand voller Münzen in eine der hinteren Reihen gereicht bekommen. Wir hörten auch einmal den Ruf "Ich warte noch auf meinen Fahrschein und 30 Rubel", weil beides zu weit nach hinten transportiert worden war. Ich sehe so etwas mit Staunen und mit einiger Faszination. Rose sagt mir jedoch, dass dies in ganz Russland so gehandhabt wird. Und das alles geht ruhig und gelassen irgendwie selbstverständlich vor sich.

Als wir am zweiten Sonntag in Nischni mit der Straßenbahn zu einem Konzert des Nischni Nowgoroder Volksorchester fuhren, fragten wir die Schaffnerin, wo wir aussteigen müssen. Sie wusste es nicht und wandte sich an die Tramfahrerin, die jetzt an jeder Haltestelle das Türchen ihrer Fahrerkabine öffnete und rief: „Nicht aussteigen“. Als die Bahn dann den richtigen Halt erreicht hatte, stieg sie mit uns aus, ließ die Bahn stehen und erklärte auf der Straße mit vielen Armbewegungen, wie wir zu gehen hätten. Die anderen Fahrgäste warteten ebenso geduldig wie der Autoverkehr bis wir, die ahnungslosen Ausländer, den Weg begriffen hatten. Unter uns: Das hatten wir längst, aber sie war so Feuer und Flamme, dass wir sie nicht bremsen wollten.

Fahrersitz und Fahrscheinkasse in einer Marschrutka

Einkaufen – immer ein Erlebnis

Als „Ehemann der Lehrerin“, das heißt als Hausmann, war Einkaufen eine meiner Aufgaben. Ich sprach am Anfang fast kein Russisch. Die ersten Einkäufe waren daher immer mit Herzklopfen und Unsicherheiten verbunden. Doch das änderte sich schnell. In 20 Minuten Laufentfernung waren drei SPAR-Filialen zu erreichen, mit der Beschriftung in lateinischen Buchstaben und dem Tannenbäumchen als Firmenlogo. Sie waren Selbstbedienungsläden, ideal für einen der Landessprache Unkundigen. Das Personal half mir immer geduldig und freundlich, zumal wenn ich als Deutscher erkannt wurde. Einige der auffällig vielen SPAR-Filialen sind sieben Tage in der Woche 24 Stunden geöffnet.

Kleinere Einkäufe erledigten wir in dem Lädchen von Natascha in unserem Haus. Natascha bedient in ihrem Tante-Emma-Laden ihre Kunden selbst. Manchmal wird sie von Freundinnen vertreten, zwei Lehrerinnen, die aus Kirgistan hierher geflüchtet sind, weil sie dort kein Auskommen fanden. Natascha hat ihr Lädchen, wie viele Geschäfte hier, bis 22 Uhr geöffnet.

Gleich um die Ecke, zweihundert Meter von unserem Haus, ist ein Mini-Supermarkt "Kirillowski" mit Selbstbedienung. Dort steht, wie in vielen Läden hier, in der Nähe der Kassen immer jemand von einem Ochrana (Wachdienst), der aufpasst, das alles seine Ordnung hat, meist am Rumstehen und an einem kleinen Plastikschild erkennbar. Auffällig war kürzlich ein großer bulliger Mann in einer Art Uniformjacke, der einem, weil der Laden eng und unübersichtlich ist, schon mal bis in die hinterste Ecke mit strengem Blick verfolgt. Natürlich ohne zu lächeln. Aber neulich hatte er gerade Feierabend, er kam in Zivil aus einer Tür und siehe da, er flüsterte mir ein "Dobryj wetscher" zu. Am nächsten Tag in Uniform blickte er wieder ernst und streng drein!

Minisupermarkt Kirillowski auf der Ilinskaja

Eines Tages fragte mich die Kassiererin, ob ich alles gefunden hätte. Ich antwortete „Nein, Zephir fand ich nicht“. (Zephir heißt eine russische Leckerei, die unseren Schokoküssen ähnelt) und kaum gesagt, bedauerte ich es fast. Denn die Frau sprang auf und lief ins Lager. Sie ließ die Menschen hinter mir warten, kam nach einer Weile zurück und entschuldigte sich, sie habe erst ein Paket öffnen müssen. Aber niemand murrte, alle warteten geduldig und nickten mir freundlich zu.

Die Geschäfte werden sauber gehalten. Im Winter oder bei Regen, wenn die Schuhe schmutzig sind, wischen Frauen ständig den Boden. Fleisch und Wurstwaren werden mit Plastikhandschuhen angefasst. Bei Selbstbedienung von Gebäck liegen Zangen bereit.

Neben den Läden gibt es noch immer die Kioske, bei denen die Verkäuferin hinter einem kleinen Fensterchen sitzt. Da bekommt jeder Einkauf eine persönliche Note. Eine häufig gemachte Erfahrung: Beim ersten Einkauf wurde ich als normaler Kunde bedient, beim zweiten erhielt ich einen wiedererkennenden Blick und beim dritten Mal fühlte ich mich schon fast als Stammkunde. So war es, als ich beim dritten Einkauf in einem der vielen Kioske Birnen aus der ausgestellten Kiste nehmen wollte. Die Verkäuferin hinter dem kleinen Fenster rief laut „njet, njet“ und holte aus einer Kiste in ihrem Häuschen drei Prachtexemplare hervor, die sie mir mit vielen - sicher freundlichen, mir leider unverständlichen - Worten überreichte und die sie offensichtlich für besondere Kunden reserviert hatte.

Gemüse-Kiosk auf der Gogolstraße

Der Vergleich des Lebensstandards in Russland mit dem in Deutschland war für uns immer schwierig, weil wir vereinfachende Pauschalaussagen vermeiden wollten. Die Preise für die Grundnahrungsmittel werden vom Staat niedrig gehalten, die für importierte Lebensmittel hängen vom Kurswert des Rubels ab. Sie sind wegen des Rubelverfalls in den drei Jahren deutlich gestiegen. Für 100 Rubel zahlten wir 2014 etwa 2,20 €, im August 2017 waren es nur noch 1,40 €. Das Durchschnittseinkommen lag 2017 bei 37000 Rubel im Jahr, die Durchschnittsrente bei 13700 Rubel. Das Existenzminimum betrug 9000 Rubel. Bei den Lebenshaltungskosten muss berücksichtigt werden, dass 95% der Russen in ihren eigenen Wohnungen leben. Nach dem Zerfall der SU wurden die Wohnungen den Bewohnern kostenlos überschrieben. Die Arbeitnehmer bekommen ihren Lohn ohne Abzüge ausgezahlt, die Kranken- und Sozialversicherung zahlt der Arbeitgeber direkt an den Staat. Arzt und Krankenhäuser sind für russische Staatsbürger kostenfrei. Nebenverdienste werden auf die Rente nicht angerechnet. Für viele ist Selbstversorgung mit Gemüse von den Datschas ein wichtiger Anteil zum Lebenserhalt. In der schneefreien Zeit ist an den Wochenenden und im Urlaub für viele Russen die Fahrt auf die Datscha daher nicht nur ein Vergnügen. Die Vorortzüge und die Ausfallstraßen sind dann überfüllt.

Von hier ab sind ausgewählte Berichte in chronologischer Reihenfolge wiedergegeben

Kira – eine orthodoxe Kantorin

15.09.2014

Kira hat Kinder am Gymnasium Nr.1, an dem Rose unterrichtet. Dadurch erfuhr sie von uns und wollte uns beim Eingewöhnen helfen. Spontan bot sie uns an, uns in ihrem großen Auto zu IKEA zu fahren, wo wir ein paar Möbel für unsere spärlich eingerichtete Wohnung kaufen wollten. IKEA liegt sehr weit außerhalb der Stadt.

Lena, Rose, Kira, Jochen

Kira ist die Tochter eines orthodoxen Geistlichen - eines von mehreren Kindern. Sie ist Kantorin und leitet den Männerchor in der größten Kathedrale der Stadt. Eine ihrer Schwestern lebt als Nonne in Israel. Kiras Mann, ebenfalls Geistlicher, ist dem hiesigen Metropoliten zugeordnet - so etwas wie bei uns "Sekretär des Bischofs".

Kira ist Gelassenheit und sprudelndes Leben in einem. Während sie den Minivan mit einer Hand flott durch den Verkehr steuert, oft die Spur wechselt und dann wieder geduldig an den Ampeln oder Zebrastreifen wartet, redet sie ununterbrochen mit Lena und Rose. Ich verstehe zwar nichts, staune aber über diese ersten Erfahrungen mit dem Autofahren in Russland! Eigentlich haben wir es eilig, aber in der Nähe der Autostraße gibt es eine heilige Quelle und die will sie uns unbedingt zeigen. Das Wasser sei heilsam und werde von vielen Leuten aus nah und fern geholt.1 Also rechts von der Autostraße abgebogen auf eine Mischung aus von Schlaglöchern übersäter Dorfstraße und holprigem Feldweg. Nach dem Dorf Koslovka ein Parkplatz. Über eine lange Betontreppe geht es hinab in ein Tal. Dann ein kleines Kirchlein, in dem gerade Gottesdienst gefeiert wird und etwas unterhalb, die Quelle. Das Quellwasser läuft in starkem Strahl aus einem Eisenrohr. Daneben eine Holzhütte mit einer Art Brunnen. Und tatsächlich kommt eine Frau, über der Schulter eine Stange, an deren Enden je ein Beutel mit Flaschen hängt und holt sich das heilige Wasser. Ein Bild wie aus längst vergangenen Zeiten.

Kapelle und Brunnen mit heiligem Wasser beim Dorf Koslovka

Profora, rituell gebackenes Brot

An der Außenwand der Hütte ein Bild des Heiligen Serafim Sarowski. Von Frauen in der Kirche erhalten wir "Prosfora", ein rituell gebackenes Brot, das man nur nüchtern zu sich nehmen darf. Ehrlich: Es ist trocken und zäh. Alles ist sehr neu und ungewöhnlich für uns und doch irgendwie berührend. Und dazu die naturbelassene Landschaft, zwei Teiche, ein kleiner Bach mit Gebüsch und Schilf.

Eine Woche später wurden wir in die Alexander-Newski-Kathedrale eingeladen, um dort Kiras Chor während des Gottesdienstes anzuhören. Weil der Gottesdienst lange dauere, sollten wir erst um zehn da sein, wir würden noch genug hören können. Auf dem großen Kirchengelände gibt es Parkbänke, Blumenbeete, einen Devotionalien-Laden, einen Imbiss-Kiosk, ein Gerüst mit einer riesigen Glocke und eine Laube mit einem Glockenspiel. In der Kirche empfing uns die feierliche Atmosphäre eines orthodoxen Gottesdienstes. Der Gesang des hinter dem Ikonostas wirkenden, für uns nicht sichtbaren Geistlichen und von hoch oben aus dem Deckengewölbe die wohltönenden Stimmen des Männerchores. Und dann die vielen Gläubigen, die mit häufigen Verneigungen und Bekreuzigungen die liturgische Handlung begleiteten. Es war eine geheimnisvolle Stimmung.

Die Alexander-Newski-Kathedrale

Nach einer Weile führte uns Kiras Sohn auf die Empore zu dem Männerchor, viele Stufen bis unters Kirchendach. Zunächst kamen wir in einen großen Vorraum. Hier waren Schränke und Regale. Auf Tischen standen Wasserbehälter, Trinkbecher und die uns schon bekannten Brote "Prosfora". Dann traten wir auf die überraschend kleine Empore und sahen den Chor, der viel kleiner war als der mächtige Gesang vermuten ließ. Es waren höchstens zehn oder zwölf junge Männer. Kira sah uns, verließ ihren Dirigentenplatz - der Chor sang weiter - und stürmte auf uns zu. Nach einer herzlichen russischen Begrüßung begann sie uns die Geschichte der Kirche zu erzählen - der Chor sang weiter. Einer der Sänger übernahm die Leitung. Kira holte eine von ihrem Sohn als Schularbeit erstellte Beschreibung der Kirche herbei und in munterem Redefluss - der Chor sang weiter - erläuterte sie Rose die Architektur. Ich verstand sowieso nichts, also drehte ich mich zum Chor, um zu lauschen und zu schauen. Ein Sänger ging in den Vorraum und kam mit Wasser und einer Prosfora zurück, stellte sich wieder an seinen Platz und ließ seinen prächtigen Tenor ertönen, wenn der Mund leer war. Eine junge Frau mit einem Baby auf dem Arm tauchte auf, eine Banane in der Hand, mal essend und dann wieder singend, mit einer Altstimme, die sich gut mit den Männerstimmen mischte. Notenblätter hatte keiner in der Hand, alle starrten auf ihr Handy. Dort waren Noten und Text. Und bei all dem sang der Chor harmonisch mit vollen Stimmen. Unglaublich! Da war eine selbstbewusste Unbekümmertheit und eine Gelassenheit und gleichzeitig ein großer Ernst, man spürte keinerlei Anstrengung und doch hohes Können.

Der Männerchor während des Gottesdienstes

Nach dem Gottesdienst wurde von zwei Kirchenmännern die große Glocke angeschlagen - ein sehr tiefer Klang - danach bediente einer das Glockenspiel, was uns etwas schrill und hektisch schien. Anschließend fuhr uns Kira zu zwei weiteren Kirchen, die in ihrem Leben eine wichtige Rolle spielten: Zu der klassizistischen Erlöser-Altmesse-Kathedrale, in der sie ihre erste Kantorenstelle hatte, und zu der im russischen Rokokostil erbauten Stroganoff-Kirche, zu der eine Hochschule für Kirchenmusik gehört, an der sie studierte. Alle diese Kirchen wurden nach der Wende renoviert. Auf unseren abendlichen Erkundigungsspaziergängen kommen wir oft in Kirchen, für die das auch gilt. Meist werden gerade Gottesdienste gefeiert und wir wundern uns über Besucher jedes Alters und die große Anzahl auffallend junger Geistlicher.

Das alles ist erstaunlich. Denn während der Sowjetzeit bis vor 25 Jahren, war Religion als "Opium fürs Volk" verpönt. Die meisten Kirchen waren dem Verfall anheimgegeben oder wurden anderweitig genutzt, viele wurden gesprengt. Die Alexander-Newski-Kathedrale diente als Fischlager. Die Treppe zum Hauptportal wurde mit Beton aufgefüllt und so zu einer Rampe umfunktioniert. In die Wände wurden Öffnungen gebrochen, Lkw fuhren ein und aus.

Kira und ihre Geschwister wurden als Kinder eines „Popen“ oft gehänselt. Sie durften nicht zu den "Jungen Pionieren", der kommunistischen Jugendorganisation, und waren so zu einem Außenseiterdasein gezwungen. Ihr lakonischer Kommentar: Wenigstens wurden wir nicht mehr erschossen!

Matrjoschkas und Puschkin

01.10.2014

In den ersten fünf Wochen in Nischni Nowgorod nutzten wir den goldenen Herbst zu einigen Ausflügen in die Umgebung. Das war gut, denn seit ein paar Tagen ist kaltes, regnerisches Herbstwetter.

Am Gymnasium Nr. 1 war eine Klasse aus Syke bei Bremen zu Besuch und wir hatten das Glück, eine Fahrt nach Semjonow mitmachen zu können. Das ist ein kleiner Ort 80 km nördlich von Nischni Nowgorod, der von der Holzpuppenfabrik Chochloma lebt. Holzpuppenfabrik ist stark untertrieben, denn dort werden nicht nur die bekannten Matrijoschkas, die Puppen in der Puppe, hergestellt, sondern bemalte Gegenstände aller Art: Schachteln, Vasen, Teller, Löffel, Bilderrahmen und große fantasievolle Skulpturen. Wir haben mit den bekannten russischen Mustern und Farben bemalte Schränke, Tische und Stühle gesehen und sogar bemalte Laptops und USB-Sticks. Da trifft Tradition auf moderne Technik. Für uns stellte sich der Tag dann interessanter heraus als zunächst erwartet. Wir sahen die Fertigung vom rohen Lindenholz bis zum fertigen Produkt, wir sahen die billigere Massenware (die auch in Handarbeit hergestellt wird, aber mit einfacheren Mustern) und das Entstehen hoch künstlerischer Einzelstücke. Die Fabrik ist die einzige in Russland, die die Chochloma-Maltechnik verwendet, in der die Farben Schwarz und Rot auf goldenem Grund dominieren. Holzgegenstände herzustellen ist ein altes russisches Handwerk. Die Schnitzkunst wurde vor 300 Jahren von dem Altgläubigen Semjonow zu hoher Kunstfertigkeit geführt. Er war mit Glaubensbrüdern vor den Verfolgungen durch Peter den Großen in die Wälder nördlich von Nischni Nowgorod geflohen. Die Fahrt mit dem kleinen Bus war unsere erste Begegnung mit der russischen Landschaft. Es ging über eine Stunde durch Wälder mit Birken und Fichten, vorbei an Teichen und Mooren und dann wieder durch weite freie Flächen. Bilderbuchrussland! In den wenigen Dörfern fielen uns die kleinen, meist bunt bemalten schmucken Holzhäuser auf und merkwürdige gelbe Rohre, die sich vor den Häusern entlang zogen: Gasleitungen. Unterbrochen wurde die Fahrt durch eine kurze Toilettenpause im Wald. Die beiden russischen Lehrerinnen nutzen die Zeit zum Pilze sammeln. Sie hatten in den wenigen Minuten eine Mahlzeit zusammen, Steinpilze und Semmelpilze.

Bemalte PC-Tastatur in Fabrik Chochloma

Puschkins Haus in Boldino

Unser zweiter Ausflug führte 280 km südlich ins weitere Umland nach Boldino, einem Landsitz Puschkins. Es war eine Exkursion der 9. Klassen des Gymnasiums Nr.1. Puschkin begleitet russische Schüler durch alle Klassen. Dem Alter angepasst beschäftigen sie sich Jahr für Jahr mit den Märchen, Gedichten und Erzählungen des größten russischen Dichters.

Zunächst wieder die Fahrt durch das weite Land - auf anfangs guten Haupt- später kleineren, etwas holprigen Nebenstraßen. Vier Stunden hin, vier Stunden dort, vier Stunden zurück! Beeindruckend war die Herbstfärbung. Auf der Heimfahrt leuchtete das Birkenlaub golden in der Abendsonne, so wie man es im goldenen Herbst erwartet! Boldino ist das Dorf, das Puschkin 1830 von seinem Vater mit 230 Seelen geschenkt bekam. Leibeigene, es wurden nur die Männer gezählt, mit Frauen und Kindern waren es vielleicht 1000 Menschen. Er lebte hier nur kurz, aber es war seine produktivste Zeit, in der viele seiner Werke entstanden. In dem Wohnhaus im großen Park mit alten Bäumen und vielen Teichen ist noch ein Raum mit Originalmöbeln zu besichtigen. Alles wird liebevoll gepflegt, die Besucher müssen Stoffschuhe überziehen, um das Parkett zu schonen. In anderen Häusern sind Pferdeställe, Backofen, ein Märchenmuseum - Puschkin hat viele Märchen in Versen geschrieben - und eine Sauna, zu sehen. Was uns überraschte: Hier gab es kein Ausflugslokal. Wir hatten alle unser Picknick dabei, an einer Parkbank untereinander geteilt und von zwei streunenden, aber sehr friedlichen Hunden bettelnd beäugt.

Tag der Einheit des russischen Volkes

08.11.2014

Am 4. November wird in Russland seit 2005 wieder der „Tag der Einheit des Volkes“ gefeiert. Schon 1649 erklärte Zar Alexei I. diesen Tag zum Staatsfeiertag. Er soll an die Befreiung Russlands von den Polen und Litauern im Jahre 1612 durch Kusma Minin, einem Kaufmann aus Nischni Nowgorod, und Dmitri Poscharski, einem russischen Fürsten, erinnern. Von 1917 bis 2005 wurde stattdessen am 7. November der Jahrestag der Oktoberrevolution begangen. Diese begann nach dem Julianischen Kalender am 25. Oktober 1917. Nach dem bei uns und auch ab 1918 in Russland gültigen Gregorianischen Kalender ist das der 7. November. Wir waren natürlich sehr gespannt, wie in der heutigen Situation dieser Tag begangen wird. Zumal in Nischni Nowgorod, denn von hier nahm der Befreiungskampf seinen Anfang.

Denkmal von Minin und Poscharski

Die Feierlichkeiten begannen bei dem Denkmal von Minin und Poscharski auf dem Platz der Russischen Einheit unterhalb des Kreml mit einer religiösen Prozession, da der 4.11. auch der Tag der Gottesmutter von Kasan ist. Die Straßen waren für Autos und Straßenbahnen weiträumig abgesperrt. Um das Denkmal war eine große Fläche freigehalten, an deren Seiten viele Menschen mit Fahnen standen: blaue mit der Aufschrift „Heimat“ und rote von „Jedinaja Rossija“ (Einiges Russland), der Partei Putins. Vor dem Denkmal fand gerade ein Historienspiel statt, das die Ereignisse von 1612 nachstellte. Leider standen wir in der letzten Zuschauerreihe und konnten nicht fotografieren. Dies gelang erst, als wir um ein Haus liefen und damit die Absperrung umgingen. Wir befanden uns plötzlich mitten unter den von der Bühne zurückkehrenden Schauspielern. Selbst Minin, der Held des Tages, lief uns vor die Kamera.

Nach dem Theaterstück kam die Rede von Waleri Schanzew2, dem Gouverneur des Gouvernements Nischni Novgorod, das in diesem Jahr sein 300jähriges Bestehen feiert. Der Gouverneur sprach von der Wichtigkeit der Einheit des russischen Volkes auch heute und erwähnte stolz, dass Nischni Nowgorod die Wiege des heutigen Feiertages sei.

Panzer im Kreml

Mit vielen anderen Besuchern gingen wir dann den steilen Weg zum Kreml hinauf. Hier sind im Innenhof an der Mauer die Waffen ausgestellt, die im 2. Weltkrieg in Nischni Nowgorod hergestellt wurden. Heute turnten auf den Ausstellungsstücken Kinder herum. Es gab auch öffentliche Volkstänze, an dem sich jeder beteiligen konnte, was lebhaft genutzt wurde.

Der Minin-Platz vor dem Gymnasium Nr.1 war auch für den Verkehr gesperrt und auf der großen Bühne vor dem Tschkalow-Denkmal wurden von professionellen Gruppen Volkstänze vorgeführt. Leider waren die Lautsprecher in der heute üblichen Maximalstärke eingestellt. Auch hier ging es um Volksbelustigung, Frauen und Männer in historischen Kleidern ließen sich gern fotografieren. An den Veranstaltungen in Nischni sollen nach Presseberichten 200 000 Menschen teilgenommen haben.

Rose hat im Internet einige interessante Berichte gefunden, z.B. über den Tag in Moskau. Die größte Demonstration verlief auf der Twerskaja Uliza, der Hauptstraße Moskaus mit 20000 – 30000 Menschen verschiedener Gruppierungen, u.a. von „Jedinaja Rossija“. Die Demonstration der Nationalisten, bei der es 2008 Zusammenstöße mit der Polizei gegeben hatte, wurde an die Peripherie der Stadt verlegt. Extremistische Parolen sowie ukrainische Flaggen waren verboten.

In der Presse gab es nicht nur ernsthafte Beiträge zum Tage. In der Zeitung „Moskowski Komsomolez“ wird unter dem Titel „Nieder mit dem 4. 11.“ der Sinn dieses Feiertages in Frage gestellt. Da ein Nationalfeiertag immer die Legitimität einer Verfassung und Regierung feiere, schlägt der Autor als Alternativen vor, den 7. Oktober, Putins Geburtstag – oder den 1. April.

Schulnotizen – Das Gymnasium Nr. 1 mit erweitertem Deutschunterricht

23.11.2014

Wir sind jetzt seit 13 Wochen in Nischni und es wird Zeit, über meine Schule zu berichten.

Gymnasium Nr.1 am Mininplatz

Mein Gymnasium Nr. 1 ist ein beeindruckendes Gebäude am Minin-Platz, gegenüber dem Kreml. Es ist eine Schule mit erweitertem Deutschunterricht, d.h. die Schüler haben, je nach Klassenstufe, 3-8 Stunden Deutsch. Meine 11. Klasse z.B. hat 4 Stunden Basisunterricht, 3 Stunden Übersetzungstechnik und eine Stunde deutsche Geschichte. Darüber hinaus haben sie die Möglichkeit, das DSD II (Deutsches Sprachdiplom) zu erwerben, das zum Studium in Deutschland berechtigt. Ich unterrichte bei ihnen Übersetzungstechnik, Geschichte und DSD.

Wenn ich morgens die Schule betrete, werde ich von einem „Empfangskomitee“, jeden Morgen von einem anderen begrüßt. Vier Schülerinnen und Schüler, oft von ihrer Lehrerin unterstützt. Ihre Aufgabe ist es, zu schauen, ob alle Schüler die Kleidervorschriften einhalten. Schuluniform für die Kleinen, schwarze Anzüge, bzw. Röcke für die Älteren. Wobei die Röcke nicht zu kurz, die Blusen nicht zu durchsichtig sein dürfen.

Das Empfangskomitee kontrolliert die Kleidung der Schüler

Wachmann am Eingang

Den Schlüssel zu meinem Kabinett hole ich bei der ,Wache‘, zwei freundlichen älteren Herren, die früher Offiziere waren. Sie bessern ihre Rente auf und sind bei einer externen Sicherheitsfirma angestellt. Im Kabinett reiße ich zuerst das Fenster auf und schäle mehrere ,Zwiebelschalen‘ ab, ziehe T-Shirt und Sommerschuhe an – die Zimmer sind unerträglich überhitzt.

Im Lehrerzimmer lese ich die Tagesankündigungen, und tausche mich mit Kolleginnen aus. Das Lehrerzimmer ist nicht sehr frequentiert, da alle Lehrer ihre eigenen Kabinette haben. Die seltenen Lehrerkonferenzen finden im Festsaal statt.

Um 8 Uhr kommen die Schüler in mein Kabinett, warten an ihren Plätzen stehend, bis wir uns begrüßt haben. Der Unterricht kann beginnen.

Meine Schülergruppen sind wunderbar klein, weil – in Russland generell – die Klassen für den Sprachunterricht geteilt werden. Wenn die Schüler da sind, herrscht eine vorzügliche Disziplin, geschwätzt wird nicht, bei Stillarbeit ist es absolut still, bei Partnerarbeit wird die Aufgabe zielorientiert erfüllt. Wenn sie da sind. Es gibt hier eine erstaunliche Abwesenheitsquote. Gründe dafür sind z.B. Informationsveranstaltungen jeglicher Art, Probeprüfungen, Olympiaden in den meisten Fächern - die hier einen sehr hohen Stellenwert haben und Türöffner sind für gute Unis und Stipendien. Dazu kommt, dass Krankheiten epidemischen Charakter haben und Verschlafen ein Kavaliersdelikt zu sein scheint.

Die Arbeit im Unterricht wird genau dokumentiert. Im Lehrer-Tagebuch, in dem in der Vertikalen jeder Schüler, in der Horizontalen jeder Tag registriert ist, werden in jeder Stunde mündliche Noten gegeben, die die Hauptgrundlage für die Notengebung darstellen. Darüber hinaus werden Tests geschrieben, deren Ausmaß und Anzahl in das Ermessen des Lehrers gestellt sind. Das Notensystem reicht theoretisch von 5 bis 1, wobei 5 die beste Note ist. Praktisch ist jedoch 2 die schlechteste Note, die erteilt wird, wenn die Schüler weniger als 30 % richtig haben. Auch jeder Schüler hat ein Tagebuch, in dem die Lehrer Noten und sonstige Bemerkungen eintragen, was von den Eltern gegengezeichnet werden muss. Das Lehrer-Schüler Verhältnis ist sehr eng und direkt. Als wir einmal in einer Landeskunde-Stunde typisch deutsche und russische Charaktereigenschaften verglichen, nannten die Schüler als Hauptunterschied, dass die Russen emotionaler seien als die Deutschen. Dies ist sicher ein Grund für die herzliche Beziehung. Der zweite Grund ist, dass die Schüler nicht nur ihre Klassenlehrerin, sondern oft auch die Fachlehrer von der 2. bis zur 11. Klasse haben. Dadurch wird die Lehrerin fast zur Mama, die die Kinder grundsätzlich beim Kosenamen nennt, ihnen liebevoll den Arm umlegt, manchmal aber auch heftig schimpft.

Mit Blumenstrauß in meinem Kabinett am 1. September 2014

Auch am ersten Schultag, dem 1. September und am Tag des Lehrers, am ersten Wochenende im Oktober, kommt das liebevolle Verhältnis zum Ausdruck. Die Lehrer werden mit Blumen überschüttet. Das kalte Buffet am Lehrertag, das die Eltern wie jedes Jahr aufbauten, bog sich unter Torten mit Glückwünschen. Während des Essens wurden Kurzfilme gezeigt, in denen jede Klasse ihrer Lehrerin dankte. Die Filme waren sehr kreativ, vom Stummfilm bis zum Zeichentrickfilm war alles vertreten. Während des ganzen Tages waren übrigens außer bei dem Konzert, das die Schüler ihren Lehrern ,schenkten‘, weder Schüler noch Eltern zu sehen. Das Buffet wurde während des Konzerts aufgebaut, die Lehrer sollten den Tag ungestört genießen.

Möglicherweise ist diese Wertschätzung ein Grund, warum es immer noch Menschen gibt, die diesen Beruf ausüben, obwohl sie in der Industrie ein Vielfaches verdienen könnten. Ein Lehrer unterrichtet in der Regel 18 Stunden pro Woche und verdient durchschnittlich 17 000 Rubel, das sind ungefähr 340 €. Damit kann man nur überleben, wenn man zusätzlich Privatschüler hat. wobei eine Zeitstunde ca. 700 Rubel einbringt. Oft ist das Einkommen durch die Privatstunden ähnlich hoch oder sogar höher als das Grundgehalt. Sicher ist es auf die schlechte Bezahlung zurückzuführen, dass 95% des Kollegiums weiblich sind. Zu den wenigen Männern an meiner Schule gehören der Direktor, der Computerlehrer und der Sportlehrer.

Abschließend noch ein paar Worte zur Schulorganisation: Wie an den meisten Schulen gibt es auch an der unsrigen Schichtbetrieb. Die Klassen 5-11 haben Frühschicht, die von 8.00 bis 13.25 dauert, die Klassen 1-4 gehen in die Nachmittagsschicht von 13.35 – 18.30. Samstags ist Unterricht.

Die Sommerferien sind von Anfang Juni bis zum 31. August. Darüber hinaus gibt es je eine Woche Herbst- und Frühjahrsferien und Winterferien vom 29.12. – 10.1., für mich schon ab dem 20.12.! Diese Termine gelten überwiegend für die Schüler. Lehrer haben 58 Tage Jahresurlaub, die sie überwiegend, aber nicht nur, in den Schulferien nehmen. Für mich war es erstaunlich, dass eine Kollegin nach der 3monatigen Sommerpause im September, der ,samtenen Saison‘ nach Abchasien fuhr, weil es dann billiger ist als in der Hochsaison. Sie war während der Sommerpause in der Schule gewesen!

Maxim Gorki

Das Haus von Gorkis Großvater Kaschirin

07.12.2014

Nach dem Weg zu fragen führt noch immer zu überraschenden Erlebnissen. Wir wollten in einem Laden wissen, wie wir zum Gorkihaus kommen. Eine ältere Kundin begann sofort mit lebhaften Erläuterungen. Sie ging mit uns vor den Laden und wenn sie "naljevo" (nach links) sagte, drehte sie sich schwungvoll nach links, natürlich mit den dazu gehörenden Armbewegungen. Sie war offensichtlich hocherfreut, dass jemand nach Maxim Gorki fragte. Den Eindruck haben wir: Die Herzen der Menschen öffnen sich, wenn man sich als Ausländer für ihre Kultur interessiert. Da wird der Stolz auf die eigene Geschichte sichtbar.

Der Schriftsteller Gorki wurde hier 1868 als Alexei Maximowitsch Peschkow geboren, Maxim Gorki (der Bittere) ist sein Künstlername. Die Stadt war von 1932 bis 1990 nach ihm benannt. Man wird oft an ihn erinnert. Es gibt einen Gorkiplatz, eine Gorkistraße, das Kaschirin-Haus, das Haus seines Großvaters, in dem Gorki als Kind ein Jahr lebte, ein Gorki Appartement-Museum, in dem er mit seiner Familie ab 1902 für 25 Jahre lebte, und das Literarische Museum. Und dann natürlich Denkmäler, so am Gorkiplatz oder an der Oka.

Das Kaschirin Haus, das nur eine Viertelstunde von unserer Wohnung entfernt liegt, zeigt die Wohnverhältnisse einer der besser gestellten Familien im Nischni Nowgorod des 19. Jahrhunderts. Der Großvater hatte sich vom einfachen Treidler zu einem angesehenen Färber hochgearbeitet. Er war einige Jahre Mitglied der Stadtduma. Gorkis verwitwete Mutter wohnte mit dem kleinen Aljoscha ein Jahr bis zu ihrer Wiederverheiratung in dem Haus. Das liebevoll gestaltete Museum zeigt die originale Einrichtung mit vielen Erinnerungsstücken, Mäntel und Kaftane, Stickkissen und Geschirr. Ich bekam auch eine englischsprachige Beschreibung der einzelnen Räume.

Der erste Winter

07.12.2014