Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

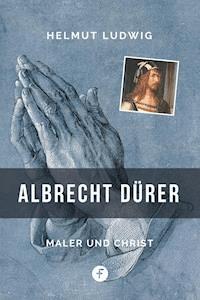

- Herausgeber: Folgen Verlag

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Serie: Kurzgeschichten eines Pfarrers

- Sprache: Deutsch

In dieser Sammlung präsentiert Helmut Ludwig seine spannendsten Kurzgeschichten der letzten Jahre – viele davon erscheinen hier zum ersten Mal. Mit scharfem Blick für das Besondere im Alltäglichen und einer tiefen Sensibilität für gesellschaftliche und persönliche Schicksale nimmt er die Leser mit auf eine faszinierende Reise durch verschiedene Zeiten, Orte und Perspektiven. Ob es um außergewöhnliche Begegnungen im Alltag oder um historische Gestalten geht, um dramatische Wendepunkte oder stille Momente der Erkenntnis – jede Geschichte wirft Fragen auf, die uns alle betreffen. Themen wie soziale Ungerechtigkeit, die Herausforderungen der Dritten Welt, aber auch unsere ganz persönlichen inneren Konflikte und moralischen Entscheidungen stehen im Mittelpunkt. Mit einer packenden Mischung aus Realität und Fiktion regt Ludwig dazu an, über den nahen und den fernen Nächsten nachzudenken. Was bedeutet es, füreinander einzustehen? Wo liegen die Grenzen unserer Verantwortung? Und wie viel Menschlichkeit steckt in unseren Entscheidungen? Eine fesselnde und tiefgründige Kurzgeschichtensammlung, die den Leser nicht nur unterhält, sondern auch zum Nachdenken anregt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 162

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Du kannst dich nicht entschuldigen

Kurzgeschichten zwischen Himmel und Erde

Helmut Ludwig

Impressum

© 2017 Folgen Verlag, Langerwehe

Autor: Helmut Ludwig

Cover: Eduard Rempel, Düren

ISBN: 978-3-95893-066-7

Verlags-Seite: www.folgenverlag.de

Kontakt: [email protected]

Dieses eBook darf ausschließlich auf einem Endgerät (Computer, eReader, etc.) des jeweiligen Kunden verwendet werden, der das eBook selbst, im von uns autorisierten eBook-Shop, gekauft hat. Jede Weitergabe an andere Personen entspricht nicht mehr der von uns erlaubten Nutzung, ist strafbar und schadet dem Autor und dem Verlagswesen.

Inhalt

Vorwort

Der weite Weg

Alarm im 36. Stockwerk

Keiner rief die Polizei

Der Totogewinner

Das Opfer

Der goldene Schuss

Auch im Gefängnis bist du da

Wir wissen gar nicht viel

Der Sprung in die Legion

Die unwiederholbare Liebe

Kein Geld für die Apotheke

Zwei Schatten am Fenster

Keine Hoffnung mehr

Abschied

Die Entscheidung

Vergeblicher Geburtstag

Eine russische Mutter

Der reichste Mann der Welt

Die schreckliche Verwandlung

Zwischenfall im Zubringerbus

Überfall in Marrakesh

Förderungswürdig

Frieden und Ehre

Der Vertrag

Jomo’s Eating House

Nacht am Hafen

Vorwort

»Darum, o Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen, wer du auch bist, der da richtet. Denn worin du den andern richtest, verdammst du dich selbst, weil du ebendasselbe tust, was du richtest.« So lesen wir im ersten Vers des zweiten Kapitels im Römerbrief. Mit dem Urteil über andere sind wir oft schnell bei der Hand. Uns selbst gegenüber sind wir dagegen mit Entschuldigungen schnell bei der Hand. Gott lässt solch zweierlei Maß aber nicht gelten.

Es ist die alte Geschichte: Wir sehen den Splitter im Auge des andern und werden des Balkens im eigenen Auge nicht gewahr. Dieses drastische, aber treffende Bild finden wir im siebten Kapitel des Matthäus-Evangeliums. Es stammt aus Jesu Bergpredigt. Die so handeln, wie es die obenstehenden neutestamentlichen Vergleiche schildern, werden Heuchler genannt.

Sind wir das? Sind wir Heuchler? Messen wir mit zweierlei Maß, wenn es um uns und die andern geht? Dieses Buch enthält eine Anzahl von Geschichten, die das Leben schrieb. Es sind Geschichten, die den andern zustießen, Menschen, die sich in Grenzsituationen des Lebens zu entscheiden hatten. Oder über die entschieden wurde. Und die nun sehen müssen, wie sie damit fertig werden. Die einen führt das, was ihnen begegnet, von Gott weg. Die andern klammern sich an Gott und erhoffen Hilfe und neue Kraft, neuen Mut, mit den Dingen fertig zu werden. Einige Geschichten zeigen uns Menschen in nahezu auswegloser Situation. Da sind Menschen, die durch eigenes Versagen in solche Ausweglosigkeit gerieten.

Da sind andere, die hineingerissen wurden, wie man in einen Strudel hineingezogen wird. Da wurden Menschen schuldig durch menschliches Versagen. Andere wurden schuldig, indem sie versuchten, an Gott vorbei, mit dem Schicksal fertig zu werden. Für Christen ist Schicksal das, was uns von Gott geschickt und zugemutet oder zugetraut wird. Das macht die Dinge anders.

Der Mensch, der an Gott glaubt und sein Leben aus Gottes Hand nimmt, hat es nicht mehr nötig, zweierlei Maß anzulegen. Er muss sich nicht mehr vor sich selbst verteidigen und entschuldigen. Er muss sich nicht mehr durch dauernde Selbstverwirklichung vor sich selbst und andern rechtfertigen. Er muss nicht mehr über andere urteilen, um sich selbst besser vorzukommen.

Der Mensch, der an Gott glaubt, weiß um Gottes Vergebung und den dadurch möglich werdenden neuen Anfang.

Vergebung kommt nicht aus Selbstrechtfertigung und Selbstentschuldigung, kommt nicht aus dem Richten über den andern, sondern aus der Erkenntnis, dass wir letztlich alle vor Gott Schuldige und Versager sind, wenn wir unser Leben aus eigener Kraft und Anstrengung, nach eigenen Maßstäben meistern wollen. Wer so weit im Glauben vordringt, braucht sich nicht dauernd vor sich selbst und vor anderen zu beweisen, zu behaupten, zu bestätigen. Gottes Vergebung bestätigt ihn dann vielmehr unverdient und immer neu in seinem Wert.

Was ist denn der Mensch vor Gott wert?

Er ist Gott so viel wert, dass Gott seine Liebe an den Menschen wendet. Eine Liebe, die um den Preis des eigenen Sohnes am Kreuz besiegelt wurde. Von daher lebt Vergebung. Von daher sind immer neue Anfänge gesetzt.

Die Geschichten dieses Buches zeigen Menschen zwischen Ausweglosigkeit, Vergebung und Schuld, zwischen Selbstentschuldigung und der Frage: Gibt es einen Gott, der sich uns persönlich zuwendet? Oder wird unser Leben von blindem Schicksal bestimmt? Hier wird sich der Leser selbst entscheiden müssen, weil Gott uns alle als freie Menschen geschaffen hat, denen er seine Liebe anbietet, aber nicht aufzwingt.

Helmut Ludwig

Der weite Weg

Der Kellner überlegte: Er hatte den neuen Gast noch nie gesehen. Was führte ihn hierher in das verlassene Bergnest Siziliens? Er sah nicht aus wie ein Tourist. Er sprach akzentfrei italienisch.

Aber er gehörte nicht zum Dorf. Was wollte er hier? Ein Hauch von Weltweite umgab ihn, seine Bewegungen, sein Auftreten, sein Sosein.

Tino überlegte: Er kennt mich nicht mehr. Ich habe mich verändert in all den Jahren da draußen. Auch Sizilien hat sich inzwischen verändert, und das Dorf. Man erkennt es kaum wieder. Es ist gewachsen, anders geworden. Ob meine Eltern noch leben? Mein Fall ist verjährt. Keiner kann mir noch etwas anhaben. Warum komme ich zurück? Heimweh? Sehnsucht nach Hause, nach den alten Eltern?

Warum bin ich nicht gleich zu ihnen gegangen? Vielleicht leben sie beide gar nicht mehr! War es Angst, Scheu, langsame Vorbereitung auf die Begegnung, was mich vorher in diese Vino-Kneipe geführt hat?

Der Kellner dachte schärfer nach: Irgendwie kommt er mir bekannt vor. Aber ich kann mich irren. Ich habe so viele Menschen gesehen …

Tino winkte den Kellner heran und dachte: Er wohnte zwei Gassen über uns, oben am Berg. Sie hatten eine kleine Hütte. Sechs Kinder waren sie. Die Hütte war erbärmlich klein. Und der nackte sizilianische Felsen ragte aus dem Küchenboden heraus. Die Häuser im oberen Dorfteil sind mit dem

Felsen verschwistert, in den Berg hineingebaut. Aber nun kennt er mich nicht wieder.

Tino bestellte bei dem Kellner, der früher einer seiner Spielgefährten gewesen, einen Vino rosso, einen Landwein, der nirgendwo in der Welt besser schmeckt als hier auf Sizilien. Der Kellner ging, um den Wein im Keller abzuzapfen.

Tino dachte an Abessinien. Es war Krieg damals. Und was passiert war, war im Krieg passiert. Aber es hätte nicht sein müssen. Er hatte einen Menschen auf dem Gewissen. Das war nie wieder ganz ruhig geworden. Seine Fahnenflucht damals …

Tino kam wieder ins Nachsinnen. Es ließ ihn nie mehr los. Er wollte beichten, hier zu Hause, in seiner Heimat wollte er endlich Ruhe finden nach der weltweiten Wanderschaft und Unstetigkeit. Aber vorher wollte er seine Eltern sehen. Darum war er schließlich gekommen. Er hatte Geld verdient, nicht übermäßig viel. Und der Flug von Südamerika her hatte für seine Begriffe eine Unsumme verschlungen. Er hatte lange dafür gespart. Und nun war er da. Und Detto, der heute Kellner war, erkannte ihn nicht wieder.

Jetzt brachte er den Wein und stellte ihn vor Tino auf die unsaubere Tischplatte. Tino dankte. Der Kellner Detto entfernte sich geschäftig. Er hat noch dieselben eigenartigen Bewegungen wie damals, dachte Tino. Und ich bin froh, dass er mich nicht erkannt hat. Das lässt mir Zeit. Ich will die Zeit für mich arbeiten lassen.

Dann betrat ein alter Mann das Lokal. Er war Fischer, man sah es an seiner Tracht, an der gebauschten Hose und den geflochtenen Sandalen, die die Fischer noch immer genau wie damals trugen.

Es war Totschlag, dachte Tino. Und sie können mir nichts mehr wollen. Die Fahnenflucht ist heute verjährt. Ob es überhaupt rauskam? Ob sie ihn gesucht hatten? Wenn nur das Gewissen in all den Jahren still gewesen wäre. Aber die Tat hatte ihn zäh und unbeirrbar verfolgt, bis in die Nächte, bis in die Träume, bis nach Südafrika, bis nach Südamerika und nun bis hierher in die sizilianische Heimat.

»Darf ich mich zu Ihnen setzen, Signor? Allein trinkt sichs nicht gut.«

Tino lud den Fischer ein, an seinem Tisch Platz zu nehmen. Es war ohnehin eng in der Vino-Kneipe. Tino kannte den Alten nicht. Und der Alte kannte Tino offenbar ebenfalls nicht. Das Dorf war gewachsen. Der Krieg hatte auch in Sizilien Verschiebungen hervorgerufen.

Tino starrte in das glühende Rot des Weines und dachte an die Tat, die ihn um trieb. Der alte Mann wollte ein Gespräch herbeiführen. Sie redeten zuerst über alles Mögliche. Dann pirschte Tino sich langsam an seine Wissenswünsche heran. Weitläufige Verwandte hätte er im alten Dorf. Der Fischer sah ihn an. Aber er kannte ihn gewiss nicht. Tino sagte, er sei auf einer Durchreise hier, um sich umzusehen, die Berge und das Meer am Fuß der Felsen, auf denen das Dorf thronte, zu grüßen. Er liebe Sizilien. Ob der alte Mann die Familie Peretti kenne?

Der Fischer dachte nach, während ihm Detto, der Kellner, den offenbar üblichen Wein vorsetzte.

Peretti? Da wohnten am Berge die beiden alten Leute, einsam, zurückgezogen, ohne großen Kontakt mit dem Dorf. Damals …

Tino war ganz Ohr, ganz Spürsinn, während er sein Glas hob und dem Fischer zutrank.

Ja, seit damals lebten die alten Perettis ganz zurückgezogen. Als der Sohn aus dem Abessinienkrieg nicht mehr zurückgekommen sei. Vermisst oder so.

Tino verbarg seine verräterische Erregung. Was denn mit dem Sohn losgewesen wäre?

Der Fischer wusste es nicht. Er konnte nur eins mit Bestimmtheit sagen, dass sie ihn für tot erklären ließen, als er nach Jahren immer noch nicht zurück war. Nun lebten sie von der kleinen Kriegshinterbliebenenrente, weil doch der Sohn nicht zurückgekommen sei und die alten Leute nicht mehr arbeiten konnten. Das wenige Geld der Rente hätte sie über Wasser gehalten. Aber eben dazu sei es nötig gewesen, den verschollenen Sohn für tot erklären zu lassen.

Wenn er nun zurückkäme, fragte Tino, er sagte, er meine es nur so, rein theoretisch.

»Der kommt nicht mehr zurück. In Abessinien ist mancher verschwunden, der nie mehr zurückkam«, sagte der Fischer. Er trank einen Schluck seines Weins.

»Ich meinte es auch nur so«, sagte Tino.

Der Fischer antwortete: »Er darf auch gar nicht wiederkommen. Denken Sie, Signor, die Rente der alten Leute! Sie müssten am Ende zurückzahlen. Der Sohn kann ja nicht einfach als Millionär zurückkehren nach so vielen Jahren. Warten Sie, Signor!« Der Fischer rechnete nach. »Fast drei Jahrzehnte, Signor, ich bitte Sie! So was gibt es doch gar nicht! Im übrigen, Signor, aber es geht Sie ja gar nichts an. Nur, wenn wir schon einmal dabei sind: Es ging damals ein Gerücht durchs Dorf. Ich weiß nicht viel von den Dingen, bin erst nach 44 zugezogen. Ich komme aus Palermo, wohnte in einer schäbigen Vor-Ortsmietskaserne und wurde in den letzten Kriegstagen ausgebombt. Seither friste ich hier mein Dasein mit Fischen. Um auf die Perettis zurückzukommen: Sie hatten es nicht leicht, den Sohn für tot erklären zu lassen und die kleine Rente durchzusetzen. Es gingen allerlei Gerüchte über das Verschwinden des Verschollenen durchs Dorf. Keiner hatte ihn in Abessinien fallen sehen. Einige sagten, vielleicht sei er gefangengenommen worden. Es wurde nie ganz geklärt. Aber er war der Ernährer seiner Eltern. Der Vater war krank und ist es immer noch.«

Ob sie denn von der kleinen Rente leben könnten? fragte Tino.

Eben so, meinte der Fischer. Aber Tino solle die beiden alten Leute doch nur besuchen. Vielleicht würde es sie freuen.

Tino dachte nach: Ob die Rente zurückgezahlt werden müsste, war fraglich. Aber die Gerüchte, man hatte ihn gesucht, für tot erklärt …

Hatte er ein Heimatrecht mit seiner Schuld? Konnte sie überhaupt verjähren? Lässt das Gewissen innere Verjährung zu? Andererseits: Wer sollte heute noch nachprüfen können, wie die Sache wirklich gewesen war. Waren nicht unendlich viele in Abessinien getötet worden? Fiel einer mehr dabei überhaupt ins Gewicht?

Das Gewissen ließ diese Frage nie zu. Tino wusste es. Und er musste mit seinem Gewissen und mit Gott ins Reine kommen.

Er würde den Wein austrinken und beichten, hier in seinem Heimatdorf. Der alte Pfarrer, der ihn kannte, war mit Bestimmtheit längst tot. Er würde einem unbekannten Kirchenmann beichten. Nicht sagen, dass er von hier war, dass er hier geboren war, in der alten Kirche gesessen hatte, als Junge, damals, bevor Abessinien ihn forderte.

Tino trank seinen Wein aus. Er zahlte und bereitete sich vor zur Beichte.

Drei Stunden später lag die Beichte hinter ihm; ihm war zum ersten Mal seit Jahrzehnten, seit seiner weltweiten Flucht vor Gott und dem Gewissen, frei ums Herz, seltsam leicht und frei.

Hinter ihm lag der schwerste Kampf seines Lebens. Was war dagegen Abessinien gewesen? Tino hatte sich durchgerungen. Der Schweiß stand ihm auf der Stirn. Er war heimgekehrt zu Gott, heimgekehrt nach Sizilien, um seine Eltern zu sehen. Aber sie lebten davon, dass er für sie tot war. War es die Strafe, die er auf sich zu nehmen hatte?

Tino ging am Elternhaus vorbei. Die Fenster waren geschlossen. Tino wollte die Eltern in Frieden den Rest ihrer Tage verbringen lassen. Er konnte ihnen nicht gegenübertreten. Sie würden ihn fragen. Er konnte sie nicht belügen. Jetzt nicht, nach der Beichte und nach allem.

Alarm im 36. Stockwerk

Rund um das City-Hotel im Stadtteil Montparnasse wimmelte es von Menschen, die die Sensation am Abend magisch angezogen hatte. Und immer noch strömten neue Zuschauer herbei und starrten hinauf zum 36. Stockwerk des Hotels. Polizei, Feuerwehr und Hilfswerk bemühten sich vergeblich, Schneisen in das Gestrüpp sensationslüsterner Zuschauer hineinzutreiben, um den Rettern und Helfern ein Durchkommen zu ermöglichen. Befehle, laute Kommandos, Blaulicht, Martinshorn … Alles fieberte durcheinander.

Der lebensmüde Springer stand auf einer schmalen Brüstung im 36. Stock und hatte den Kopf zur Wand gewendet, klammerte sich verzweifelt in den Steinfugen fest, wagte keinen Blick mehr in die Tiefe. Offenbar hatte ihn die Kraft zum letzten Absprung jetzt verlassen. Aber es gab kein Zurück mehr. Wie denn?

Inspektor Blanche ließ den grellen Suchscheinwerfer direkt auf den Mann im 36. Stock ausrichten, hatte ihn voll im Scheinwerferkegel und durch den weißen Blendstrahl abgeschnitten vom Blick in die grauenvolle Tiefe. Selbst wenn der Mann noch einmal einen Blick hinunter riskierte, würde er vom Lichtkegel genau so geblendet wie ein Schauspieler im Rampenlicht, der nichts mehr vom Publikum im Saal sieht, nur noch in Licht und Schwärze hinein agiert.

Das Sprungtuch der Feuerwehr konnte nicht ausgespannt werden. Zwecklos! Unter der Stelle, von der der Lebensmüde abspringen musste, war der Vorbau der Empfangshalle des Hotels. Das Dach der Halle aber bot nicht genug Platz für das Sprungtuch. Die Männer standen ratlos und warteten in atemloser Spannung ab, ob der Mann den Sprung noch wagte, oder …

»Ich muss durch, machen Sie mir Platz!« forderte Kommissar Rouge einen der uniformierten Beamten auf und zeigte seine Erkennungsmarke. Der Polizist grüßte und versuchte mit zwei Mann Verstärkung, dem Kommissar den Weg zum Hoteleingang freizudrücken. Die Zuschauer schimpften, einer wurde in der allgemeinen Aufregung ausfällig.

Der Hoteleingang war von den Beamten gesperrt. Wieder zeigte Kommissar Rouge seine Marke. Einer der Uniformierten schleuste den blass und fahrig wirkenden Kommissar zum Lift durch. Er kannte ihn und wunderte sich, wieso der Kommissar hier zuständig sein sollte. Er gehörte doch zur Mordkommission. Und hier handelte es sich um einen Lebensmüden, nicht um einen Mordfall. Dafür war doch eigentlich Oberinspektor …, wie heißt er doch nur? … Aber es ist ja auch egal und wird schon so seine Ordnung haben. – Das ging dem Beamten durch den Kopf, als er den Kommissar zum Lift brachte.

Rouge drückte den Knopf zum 36. Stock. Der Lift schoss hoch. Auch im 36. Stock waren Uniformierte damit beschäftigt, neugierige Hotelbewohner zurückzuhalten. Der Kommissar zeigte zum dritten Mal seine Erkennungsmarke und wurde zum Zimmer 368 geleitet.

Im Raum war es merkwürdig still, nach all dem Getriebe, das der Kommissar draußen und drunten erlebt hatte. Der Schein des Suchscheinwerfers zeichnete sich an der Zimmerdecke ab. Das Neonlicht warf einen blauweißen Schein von der Decke her in den Raum. Der Kommissar fröstelte. Im offenen Fenster hing ein Psychiater, der dem Selbstmordkandidaten draußen offenbar Mut zusprach.

Plötzlich zuckte ein Blitzstrahl draußen am Himmel auf. Und kurz danach hörte man das Poltern des Donnerschlages. Erst jetzt merkte der Kommissar, dass es zu regnen angefangen hatte, dass er selbst nass geworden war auf dem Weg durch die zuckende Menschenmenge zum Hoteleingang. Als hätte die elektrische Spannung des Gewitters sich auf die erregte Menschenmenge übertragen …, schoss es dem Kommissar durch den Sinn. Rouge musste sich zusammenreißen. Er musste den Mann zurückholen. Egal wie!

Dem Psychiater hatte der Regen die Haare tief ins Gesicht geklatscht. Rouge tippte ihn an. Der Mann im weißen Kittel zog den Kopf ins Zimmer und sah den Kommissar fragend an. Vorwurfsvoll auch; denn so war der beschwörend-hypnotische Kontakt zu dem Selbstmordkandidaten unterbrochen. Wieder zeigte Rouge seine Marke. Dann zog er Jacke und Schlips aus und bereitete sich zum Ausstieg vor.

»Wie heißt er?« fragte Rouge den Psychiater. »Er heißt Marcel und hat vorhin eine Frau überfahren. Mehr weiß ich auch nicht«, antwortete der Mann im weißen Kittel.

Rouge nickte und wirkte dabei seltsam abwesend, was der Psychiater sofort bemerkte. »Soll ich noch einmal mit ihm sprechen?« fragte er den Kommissar.

Der winkte müde ab und tastete mit einem Bein nach der Konsole draußen, unter dem Fenster. Knapp 30 Zentimeter nur, registrierte er bei sich selbst. Dann sagte er, während er mit dem zweiten Bein nach draußen ging: »Marcel, ich hole Sie, machen Sie keinen Quatsch. Ich schaffe Sie rein!« Der Mann, der an der Ecke des Gebäudes festgekrallt war, stand leicht gekrümmt, hatte die Augen geschlossen und reagierte überhaupt nicht auf die Anrede des Kommissars.

Inzwischen hatte sich das Hotelzimmer drinnen gefüllt. Beamte, Helfer, Neugierige und ein Mann vom Katastrophendienst, der sich aus dem Fenster lehnte und dem Kommissar einen Haltegurt mit Bajonettverschluss hinausreichte. »Machen Sie ihn am Gürtel fest, wenn sie können«, sagte der Mann. Der Kommissar draußen krallte sich mit einer Hand, mit den Kuppen und Nägeln seiner fünf Finger in der Fuge zwischen den Marmorplatten, die durch den Regen glitschig waren, fest und tastete sich mit der anderen Hand zentimeterweise an den hingehaltenen Gurt heran. Es dauerte volle zwei Minuten, bis der Bajonettverschluss im Gürtel des Kommissars klickte. Im Zimmer hielten drei Männer den Gurt für den Fall, dass der Kommissar draußen abstürzen sollte. Alle waren sich über die abenteuerliche Waghalsigkeit des Unternehmens klar.

Der Kommissar war nur zwei Meter von Marcel entfernt und beschwor den Mann: »Ich bringe Sie zurück. Machen Sie genau, was ich sage. Sonst stürzen wir beide!« Und nun schien es, als nickte der Lebensmüde.

Rouge spürte, wie die schmale Konsole unter seinen Füßen durch den Regen gefährlich schlüpfrig war und begann in seinem Inneren zu beten. Nach draußen versuchte er, Zentimeter für Zentimeter seine Rettungsaktion voranzutreiben. »Lassen Sie die Augen geschlossen! Schauen Sie um Gottes Willen nicht hin, Marcel. Ich bringe Sie zurück. Bitte, tun Sie genau, was ich sage. Marcel, unser beider Leben hängt dran!«

Marcel nickte jetzt deutlich. Der Kommissar wusste, dass der Lebensmüde die Absprungkrise überwunden hatte. Er krallte sich näher und näher an den Mann an der Mauerecke heran.

Die Menge unten, tief unter dem atemberaubenden Geschehen, war ganz still geworden. Der Scheinwerferkegel zitterte leicht. Es hatte nicht einmal mehr geblitzt und gedonnert. Nur der feine Regen rauschte herab und verteilte sich gleichmäßig über das Geschehen zwischen Himmel und Erde.

»Der Kommissar ist wahnsinnig!« sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr, die zu Tatenlosigkeit verbannt war, weil keine Leiter auch nur entfernt an das 36. Stockwerk heranreichte.

Dann kreuzte plötzlich der Hubschrauber auf, kreiste vorsichtig über dem Hotel. Der Copilot hatte ein Sprachrohr dabei und rief den beiden Männern unter sich, oben im 36. Stockwerk an der senkrechten Wand des Hotels zu: »Wir lassen eine Leine runter. Für alle Fälle. Befestigen Sie die Leine an Ihrem Körper.«