19,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Penguin Verlag

- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien

- Sprache: Deutsch

Wenn alle mitziehen, können wir den Planeten gesund essen!

Auf der Welt gibt es heute mehr Nahrung als jemals zuvor. Zu verdanken haben wir das der intensiven Landwirtschaft und einer hoch effizienten Lebensmittelindustrie. Doch dieser Erfolg droht nun zur Gefahr für unser Ökosystem zu werden. Die GEO-Journalisten Dirk Steffens und Marlene Göring haben rund um den Erdball recherchiert, wie im globalen Netz der Nahrung alles zusammenhängt, vom Sojafeld in Brasilien bis zum Stall in Brandenburg. Sie zeigen, wie das Essen auf unseren Tellern dieses Netz mitprägt – und wie wir durch kluge Entscheidungen die Umwelt und Artenvielfalt schützen können.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 252

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Wie wir die Erde gesund essen

Auf der Welt gibt es heute mehr Nahrung als jemals zuvor. Zu verdanken haben wir das der intensiven Landwirtschaft und einer hoch effizienten Lebensmittelindustrie. Doch dieser Erfolg droht nun zur Gefahr für unser Ökosystem zu werden. Die GEO-Journalisten Dirk Steffens und Marlene Göring haben rund um den Erdball recherchiert, wie im globalen Netz der Nahrung alles zusammenhängt, vom Sojafeld in Brasilien bis zum Stall in Brandenburg. Sie zeigen, wie das Essen auf unseren Tellern dieses Netz mitprägt – und wie wir durch kluge Entscheidungen die Umwelt und Artenvielfalt schützen können.

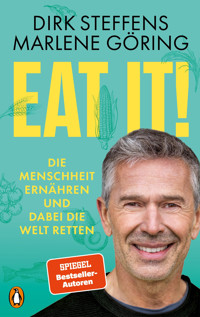

Dirk Steffens ist einer der bekanntesten und renommiertesten Wissenschaftsjournalisten Deutschlands, spezialisiert auf Umwelt- und Naturthemen. Der Dokumentarfilmer, TV-Moderator und Buchautor arbeitet seit 2022 für die Film- und Print-Redaktionen von GEO. Das gemeinsam mit Fritz Habekuß veröffentlichte Buch Über Leben wurde 2020 ebenso zum Bestseller wie im Folgejahr Projekt Zukunft. Für seine Arbeit wurde er mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter das Bundesverdienstkreuz, der Heinz Sielmann Ehrenpreis, der Walter-Scheel-Preis, die Goldene Kamera und der Deutsche Fernsehpreis. Die Universität Bayreuth verlieh ihm zudem die Ehrendoktorwürde für Geowissenschaften.

Marlene Göring ist Wissenschaftsjournalistin und Reporterin bei GEO. Von Jena zog sie über Stationen in London und Berlin nach Hamburg, wo sie die renommierte Henri-Nannen-Schule besuchte und seitdem lebt. Sie schreibt u. a. für GEO, National Geographic, Stern und P.M. Ihre Themen sind die großen Veränderungen, die auf unseren Planeten zukommen: im Klima, durch Technik und in der Natur. Mehrere Monate lang begleitete sie das Forschungsschiff Polarstern auf der größten Arktisexpedition der Geschichte. Eingefroren am Nordpol, das Logbuch zur Expedition, ist 2020 bei C.Bertelsmann erschienen.

www.penguin-verlag.de

DIRK STEFFENS

MARLENE GÖRING

EAT IT!

Die Menschheit ernähren und dabei die Welt retten

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Copyright © 2023 Penguin Verlag

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Redaktion: Ulrike Gallwitz, Freiburg

Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, München

Autorenfotos auf dem Umschlag: © Christina Körte, Hamburg

Coverillustrationen: © shutterstock.com

Satz: KCFG – Medienagentur, Neuss

ISBN 978-3-641-30944-2V002

www.penguin-verlag.de

Inhalt

Vorwort

1

Glück ist Geschmackssache:

Wie Essen unser Leben bestimmt

2

Die globale Kuh: Das grenzenlose Wachstum unserer Ernährungsindustrie

3

Die Entdeckung der Mahlzeit:

Wir essen, also sind wir

4

Alles hat ein Ende:

Wie der Regenwald in die Bratwurst kommt

5

Zukunft jetzt:

Weniger ist mehr und genug für alle

6

Ziemlich beste Freunde:

Landwirtschaft und Natur

7

Zwei Seelen in der Brust:

Wie wir handeln statt hadern

Vorwort

Dieses Buch ist ein Experiment.

Denn es geht darin zwar ums Essen, aber wir geben keine Ernährungstipps. Wir stellen uns in diesem Buch auch nicht auf die Seite traditioneller, ökologischer, konventioneller oder digitalisierter Landwirtschaft. Wir erzählen weder vom Paradies auf dem perfekten Bauernhof noch Horrorgeschichten aus der Massentierhaltung. Wir schwelgen auch nicht in lustigen Anekdoten über Fast Food, Slow Food, Fleischliebe oder Veganismus. All das machen wir nicht. Weil die wichtigste Frage nicht immer lautet, was wir essen. Für die Natur ist es oft viel entscheidender, wie das, was wir essen, produziert worden ist. Und welchen Wert wir ihr dabei zugestehen.

Wir möchten Sie deshalb auf eine Erkundungsreise einladen. Rund um den ganzen Planeten folgen wir den Verbindungen der globalen Nahrungsmittelindustrie und landen am Ende doch immer wieder bei uns selbst. Denn über unser Essen sind wir mit der ganzen Welt verbunden, auf tausendfache Weise, über unseren Bauch, unsere Kultur und unsere Geschichte.

Noch nie waren wir so erfolgreich darin, die Menschheit zu ernähren. Gleichzeitig lässt unser Essen Regenwälder brennen, verwüstet Land und Boden, und immer noch hungern Menschen. Eine verstörende Erkenntnis: Ausgerechnet die Produktion von Nahrungsmitteln, unserem wichtigsten Gut, ist das größte Umweltproblem von allen. Nichts belastet die Erde so wie unser Essen.

Zum Glück muss das nicht so sein. Wir könnten die Erde sogar gesund essen. Wir brauchen dafür aber eine neue Landwirtschaft und eine andere Nahrungsindustrie. Dafür reicht es nicht aus, mit dem Finger auf Politik, Industrie und Handel zu zeigen.

Denn unsere alltäglichsten Entscheidungen verbinden uns heute mit den entferntesten Ecken der Welt. Das ist etwas Gutes, auch wenn es bedrohlich scheinen mag, denn es gibt uns Macht. Wir können sie nutzen, indem wir Verantwortung übernehmen. Jeder und jede Einzelne und als Gemeinschaft der Menschen. Der erste Schritt ist, sich darauf einzulassen. Alte Gewissheiten hinterfragen und versuchen, die Welt mit anderen Augen zu sehen.

Dieses Buch ist auf noch eine andere Art ein Experiment. Sie werden darin zwei »Ichs« finden, was nicht auf eine gespaltene Autoren-Persönlichkeit zurückzuführen ist, sondern auf gleichberechtigtes Teamwork. Weil wir meinen, zusammen mehr zu sein als allein, wollten wir beide unsere ganz persönlichen biografischen und journalistischen Erfahrungen einfließen lassen, uns aber nicht hinter einem unbestimmten »man« verstecken. Wenn Sie aufmerksam lesen, werden Ihnen daher hin und wieder Widersprüche in der Biografie dieses Doppel-Ichs auffallen. So ist es in unterschiedlichen Jahrzehnten in Jena und Asselermoor aufgewachsen, hier als Frau, dort als Mann. Manchmal werden Sie eindeutig erkennen, wer hier gerade spricht; manchmal sicher auch nicht. Womöglich entdecken Sie auch einfach sich selbst darin wieder. Das passt doch sehr gut: Wenn die Grenzen zwischen »ich« und »du«, »wir« und »ihr« bei einem Thema verschwimmen, dann beim Essen. Denn es verbindet uns alle zu einem milliardenfachen Ich im globalen Netz der Nahrung.

1

Glück ist Geschmackssache

Wie Essen unser Leben bestimmt

Durch den grauen Morgen an diesem grauen Tag in dieser grauen Woche schwebt plötzlich ein bisschen Glück. Unsichtbar und schwerelos kommt es daher und malt sonnige Sonntagmorgen-Fantasien in meinen Kopf.

Dieser Duft!

Für einen Moment habe ich den süßen Geschmack von frischen Brötchen im Mund. Fühle mich versetzt an einen üppig gedeckten Frühstückstisch, spüre das Licht und die Wärme – dabei ist dieser Tag fahl und kalt und abweisend. Und es ist auch nicht Sonntag, sondern Mittwoch. Im November. Es regnet. Ein Scheißtag. Eigentlich.

Aber Glück kennt mehr als eine Realität. An diesem ungemütlichen Tag reichen ein paar flüchtige organische Moleküle, die den Weg aus der Bäckerei in meine Nase finden, um alles zu verändern. Sie lösen eine biochemische Kettenreaktion aus und verwandeln Grau in Gold.

In unseren Nasen sitzen Millionen Riechzellen, die Gerüche in elektrische Impulse umwandeln und sie dann, bis zu tausendfach verstärkt, direkt ins Hirn feuern, wo sie Erinnerungen und Gelüste wecken. Alle anderen Sinneseindrücke müssen noch weitere Nervenzellen passieren, sie werden gefiltert. Nur Gerüche erreichen ungehindert den Nucleus accumbens, unser »Lustzentrum«, das tief vergraben im Vorderhirn vor sich hindämmert, bis irgendein Impuls es scharf macht. Wird das kleine, runde Ding gereizt, flutet Dopamin die grauen Zellen und weckt Vorfreude und Hoffnung – wir fühlen ein mächtiges Vor-Glück, wir wittern, was wir wirklich wollen. Wenn es erst einmal so weit gekommen ist, sind wir kaum noch zu halten.

Für unsere Vorfahren waren gesunde Instinkte im täglichen Überlebenskampf unverzichtbar. Wer den Tiger nicht sieht und die Frucht nicht riecht, wird gefressen oder verhungert. Er scheidet unverzüglich aus dem Spiel des Lebens aus. Darwins Regelbuch kennt da keine Ausnahmen.

Dabei sind von all den Sinneseindrücken, die wir aufnehmen, Gerüche womöglich die wirkmächtigsten. Nichts macht uns so wuschig wie der Duft von leckerem Essen. Denn der führt uns zur Nahrung, zur Quelle des Überlebens also. Der Duft, der aus Bäckereien auf die Gehwege strömt – und oft sogar ganz absichtlich dorthin geleitet wird –, ist besonders reizvoll: Er verspricht Süßes, und nichts verführt uns leichter.

Als ich einmal mit ein paar Leuten vom Hadza-Nomadenvolk in Tansania unterwegs war, hat mir der Hunger auf Süßes beinahe den Hals gebrochen. Jäger- und Sammler-Gesellschaften im südlichen Afrika ernähren sich bis heute so ähnlich wie Frühmenschen: Sie leben vorwiegend von Früchten, Knollen und etwas Fleisch. Die Natur liefert ihnen das alles in ausreichender Menge.

Permanenter Mangel herrscht bei den Hadza allerdings an bestimmten Kohlenhydraten, die vom Körper direkt in Energie umgewandelt werden können: Zucker. Der wird von unserem Verdauungssystem blitzschnell aufgenommen und übers Blut genau zu den Zellen gebeamt, die gerade viel Energie brauchen. Wenn Sie dieses Buch lesen, verbraucht Ihr Gehirn dabei Kohlenhydrate, bis zu 140 Gramm reine Glukose pro Tag etwa. Wenn Sie in der Savanne vor einem Löwen weglaufen, befeuert Glukose die Waden- und Oberschenkelmuskulatur und verbessert Ihre Chancen zu entkommen. Kein Wunder, dass wir zuckersüchtig sind. Jahrtausende des Jagens und Laufens und Kämpfens und Denkens haben uns den fast unwiderstehlichen Trieb eingebrannt, uns bei jeder Gelegenheit den gesamten verfügbaren Süßstoff sofort einzuverleiben.

Den Appetit auf Zucker können wir in den Industrieländern nahezu anstrengungslos befriedigen – Mars, Snickers, Milka & Co sind jederzeit verfügbar. In der Savanne ist Zucker aber streng rationiert, Süßkram gibt es nur in Form von reifen Früchten oder Honig. Bei den Hadza wollte ich naiverweise bei der Zuckerernte mithelfen. Wenig später fand ich mich in schwindelerregender Höhe auf einem Baum wieder, in der einen Hand eine qualmende Fackel, die andere tief in einem Bienenstock vergraben. Anders als vorgesehen, betäubte der Fackelqualm die wütenden Wildbienen leider nicht. Gerade als ich mich fragte, ob es wirklich schlimmer wäre, aus 20 Metern Höhe abzustürzen, als die Hand noch länger im Astloch zu lassen, bekam ich eine Wabe zu fassen, schleuderte sie vom Baum und begann panisch mit dem Abstieg, der beinahe zu einem Absturz geworden wäre. Als ich unten ankam, war die Laune der Hadza blendend, der Honig aber fast schon weg: Sie hatten ihn sofort verschlungen. Und die Waben gleich mit.

Wenn die richtigen Reize auf die richtigen Rezeptoren treffen, wird unsere Selbstbeherrschung auf eine harte Probe gestellt. Der oberste Bedenkenträger in unserem Kopf, der präfrontale Cortex, hat es dann schwer, das Resthirn zur Vernunft zu bringen. Im Zentrum des kognitiven Kontrollnetzwerks unseres Gehirns soll er eigentlich dafür sorgen, dass wir nicht immer gleich jedem Impuls nachgeben, weil die Folgen unangenehm, schmerzhaft oder sogar tödlich sein könnten. Aufgeschreckte Säbelzahntiger, giftige Beeren, vor Eifersucht rasende Menschen oder ein Sturz vom Honigbaum können den Marsch der Gene durch die Generationen abrupt beenden – deshalb hat die natürliche Selektion Hominiden bevorzugt, die ein gesundes Maß an Vorsicht, Skepsis und Nachdenklichkeit mitbringen. Menschen, die abwägen.

Aber wer hört schon auf den langweiligen präfrontalen Cortex, wenn der Nucleus accumbens gerade »Hyper! Hyper!« schreit? Ich jedenfalls nicht. Noch ein tiefer Atemzug, noch ein bisschen mehr von diesem verführerischen Duft – plötzlich stehe ich in der Bäckerei und höre mich sagen: »Zwei Franzbrötchen, bitte.« Mit der Diät kann ich morgen auch noch anfangen.

»Der Mensch ist, was er isst«

Den berühmten Satz, nachdem wir sind, was wir essen, hat Ludwig Feuerbach geprägt. Der im 19. Jahrhundert lebende Philosoph stellte sich damit gegen seine Kollegen wie Kant und Hegel, die den Verstand über alles andere im Menschen setzten. Feuerbach sah das anders. Denn wie sollen wir denken, ohne vorher gegessen zu haben? Nicht Seele oder Geist herrschen über uns, sondern der Magen, schließlich hausen die intellektuellen und emotionalen Fähigkeiten eines Menschen in einem Körper mit Sinnen, der ganz eigene Ansprüche hat. Ob Sonnenstrahlen auf der Haut, eine Gehaltserhöhung, neue Schuhe, Komplimente, Chopins Klavierkonzerte, Fußreflexzonenmassagen, das Tor des Monats oder die perfekte Welle – nichts davon macht glücklich, wenn gleichzeitig der Magen knurrt. Den Hunger zu stillen, schenkt uns deshalb die allertiefste Befriedigung. Satt zu sein, ist die Voraussetzung für alles andere.

Nichts gegen Kant, aber der jeglichen Sinnesfreuden eher abgeneigte Denker begann jeden Tag zu nachtschlafender Zeit mit einem Löffel Wasser-Wein und war einem Philosophenkollegen zufolge »ein Genie der Pedanterie und Pünktlichkeit«. Was soll man von so einem erwarten?

Verfolgen wir die Spur der Nahrung, erzählt sie uns viel darüber, wer wir wirklich sind. Essen ist das erste Bedürfnis, das wir in unserem Leben kennenlernen. Und es ist untrennbar verbunden mit einem zweiten Grundbedürfnis: anderen nah zu sein. Die allererste Mahlzeit saugen wir wortwörtlich mit der Muttermilch auf, in den Armen unserer Eltern. Essen versorgt unseren Körper und bestimmt über unsere Gefühle. Der Charakter eines Menschen zeigt sich daran, ob er sich die Lieblingsbissen auf dem Teller aufhebt oder alles auf einmal in sich hineinschaufelt. Religionen verbieten wahlweise Schwein oder Rind und stellen eine Menge weiterer komplizierter Ernährungsregeln auf, weil das angeblich gut für die Seele sein soll.

Man kann Essen als Waffe benutzen oder darin seine Heimat wiederfinden, sich mit Bier und Brezel zu Hause fühlen. Frei nach Feuerbach: Nahrung ist die Essenz unserer Existenz. Sie durchdringt unser Menschsein und unser Verhältnis zur Welt.

Mit diesem Buch möchten wir Sie einladen, diesem alltäglichsten aller Dinge genauer nachzuspüren. Egal, ob man von Kultur, Psychologie, Religion oder über das Wirtschaftssystem spricht – am Ende langt man immer wieder beim Thema Essen an. Es wird darum gehen, wie unsere Ernährungsweise erst uns Menschen hervorgebracht und dann die Erde verändert hat, so sehr, dass sie nun kurz vor dem Kollaps steht. Wir schauen uns auch an, was wir dagegen tun können. Es lohnt sich zu verstehen, wieso unser Ernährungssystem vielleicht die größte Erfolgsstory der Menschheit ist – und warum nun ausgerechnet unser eigener Erfolg den Planeten umzubringen droht. Aber um dorthin zu gelangen, fragen wir uns zuerst, was das eigentlich ist: Essen. Denn nur was man wirklich versteht, das kann man auch ändern.

Vom Brot zum Kot

Wenn wir uns ein Stück Brot in den Mund schieben, beginnt in unserem Körper ein gut einstudiertes Theaterstück, in dem kein Teil nur Zuschauer bleibt. Speichel läuft zusammen, das Herz schlägt schneller, die Körpertemperatur und der Blutdruck steigen. Nervenzellen feuern und Hormone schießen durch unsere Blut- und Lymphbahnen. Bis das Brotstückchen irgendwann in der Toilette landet, durchwandert es viele Organe, und noch mehr sind indirekt beteiligt. Was in unserem Verdauungstrakt passiert, kann man dabei in zwei Grundprinzipien aufteilen: Mechanik und Chemie.

Mit den Zähnen zerkauen wir das Brot, zerkleinern es also. Gleichzeitig spaltet der Speichel bereits Stärke auf. Der Brotbrei wandert danach durch An- und Entspannung der Muskeln weiter durch die Speiseröhre in den Magen, wo Enzyme und Säure das Brot in seine Bestandteile zersetzen. Die muskulösen Magenwände mixen den Brei und schieben ihn weiter in den Dünndarm. Dort nehmen wir endlich auch Nährstoffe auf. Dabei helfen Zutaten, die teils aus dem Dünndarm selbst, teils aus ganz anderen Organen kommen. Die Leber etwa steuert Galle bei, die zuvor in der Gallenblase zwischengelagert wurde. Sie ermöglicht die Aufnahme von Fetten und einigen Vitaminen. Aus der Bauchspeicheldrüse schießen Enzyme durch winzige Röhren in den Dünndarm, die das Brot weiter in Stärke, Fette und Proteine aufspalten. Mit dem Brotstück vom Anfang hat die Masse nicht mehr viel gemeinsam, wenn sie schließlich in den Dickdarm gelangt. Der saugt noch einmal alles heraus, was der Körper irgendwie verwenden kann, die restlichen Nährstoffe, Vitamine, Mineralien und das Wasser. Den mehr oder weniger ausgetrockneten Rest presst dann unser Anus wieder in die Welt hinaus.

Damit dieser ganze Prozess funktioniert, sind aber noch viele andere Teile unseres Körpers beteiligt: Hormone teilen uns mit, wann wir satt sind. Der Blutkreislauf transportiert die Nährstoffe dorthin, wo sie gebraucht werden. Die Energie daraus lässt uns nicht nur atmen und laufen, sie sorgt auch dafür, dass wir neue Zellen bauen oder kaputte reparieren können. Der Überschuss wird in Fettgewebe gespeichert, wo wiederum Hormone gebildet werden.

Essen und Verdauen sind enorm komplexe Vorgänge, und wir haben sie noch lange nicht durchschaut. Ihre Liebe zum Darm hat die Wissenschaft sogar erst vor Kurzem entdeckt. So wissen wir jetzt, dass an dessen Wänden Zellen sitzen, die selbst schmecken können, genau wie die Zunge: nämlich süß, salzig, bitter, sauer und umami, also herzhaft. Außerdem bestimmen die Mikroben in unserem Darm, die ja eigentlich gar kein Teil des Körpers sind, sondern ihn bevölkern wie Hyänen die Savanne, unser Essverhalten. Es ist fast ein bisschen gruselig: Die winzigen Lebewesen produzieren Substanzen, die Hormonen wie Dopamin und Serotonin ähneln, und entscheiden dadurch mit, ob wir uns satt und glücklich oder hungrig und genervt fühlen.

Kant hatte von alldem keine Ahnung. Dass der hochsensible Darm das menschliche Verhalten womöglich stärker beeinflusst als der kategorische Imperativ, hätte den großen Denker sicher sehr verstört.

Das Gehirn steuert den Darm, und der gibt Signale nach oben zurück, die beiden sind gut miteinander verdrahtet. Hier wird es kompliziert, denn jetzt kommt die Psyche ins Spiel – und das grenzt an Magie.

Lange Zeit haben Forschende aufwendig versucht herauszufinden, in welchem Areal unseres Gehirns die Ernährung gesteuert wird. Die Antwort: nicht in einem, sondern in vielen! Der Würzburger Psychologe Michael Macht vergleicht das Gehirn mit einem Haus mit mehreren Etagen. Im Erdgeschoss liegen die Bereiche, die unseren Körper gerade so funktionstüchtig halten: Atmung, Herzschlag, Verdauung und einfache Bewegungen werden hier reguliert. Ein Stockwerk darüber befindet sich das Zwischenhirn, wo die Signale aus unserer Umgebung und unserem Hormonsystem ankommen. Es leitet die Informationen weiter in die zweite Etage mit den beiden Großhirnhälften und dem limbischen System. Dort wohnen unsere Gedanken und Erinnerungen, unsere Fähigkeiten und Gefühle.

Hunger ist eine der fürchterlichsten Empfindungen, die man erfahren kann. Schon wer nur ein Hüngerchen hat, kann sich schlecht konzentrieren und ist gereizt. Fehlt Glukose, fällt die Selbstkontrolle schwerer, und man reagiert schneller aggressiv. Die Füße und Hände werden kalt.

Nimmt man länger zu wenig Nährstoffe zu sich, muss also wirklich hungern, fallen die Haare aus, die Haut verfärbt sich und bildet Geschwüre, das Atmen fällt schwer. Hunger wird zum Schmerz, der den ganzen Körper durchzieht – bis man gar nichts mehr fühlt.

Wir müssen essen, weil wir sonst leiden, körperlich und psychisch. Aber auch der Alltagshunger, der nichts mit Hungern zu tun hat, ist wichtig für unsere Gesundheit: Indem wir mal Appetit auf dieses und dann wieder auf jenes haben, sichert unser Körper die Balance aus Nährstoffen, das ist ein natürliches Grundprinzip und rein biologisch. Nur: Wir essen auch, wenn uns gar keine Nährstoffe fehlen.

»Der menschliche Körper hält den Mangel recht lange aus. Die Psyche aber will ihn gar nicht erst entstehen lassen«, schreibt der Ernährungspsychologe Michael Macht in seinem Buch Hunger, Frust und Schokolade. Die untere Einheit des Essgehirns im Hypothalamus und Hirnstamm sorge ständig für das Gleichgewicht zwischen Energieaufnahme und -verbrauch. Die letzte Entscheidung, ob und wie viel wir in einer bestimmten Situation essen, werde jedoch in den höher liegenden Strukturen des Gehirns getroffen.

Wer einmal ein Gericht aus seiner Kindheit als Erwachsener gerochen hat, der weiß auch ohne Forschung: Essen ist viel mehr als ein Grundbedürfnis oder Urtrieb. Wenn man einen Geschmack wiedererkennt, die vertraute Textur auf der Zunge spürt, die glänzende rote Farbe von Nudeln mit Mamas Tomatensoße (ohne Stückchen) oder Omas Erdbeerkuchen (mit Stückchen) sieht, dann entstehen Empfindungen, die weit über Hunger hinausgehen.

Gefühle im Bauch, hungrig im Kopf

Hunger kann man fühlen, aber er gehört nicht zu den vier Grundemotionen Angst, Wut, Trauer und Freude. Trotzdem ist er mit jeder dieser Emotionen und noch vielen anderen verbunden. Das hat einen biologischen Zweck: Überleben wird erst durch Gefühle zum existenziellen Drang. Hat eine Maschine keinen Saft mehr, ist ihr das egal. Sie geht einfach aus. Ein Körper aber will ganz unbedingt leben. Einige Forschende glauben, dass man echte Künstliche Intelligenz nur erschaffen kann, indem man ihr einen Körper mit Sensoren verpasst. Damit sie die Welt nicht nur berechnet, sondern auch spürt, weil nur Emotionen einer stumpfen Existenz ein Bewusstsein schenken können. Vielleicht könnte eine Maschine, die Hunger oder Schmerz erlebt, auch Gefühle entwickeln – und damit echte Intelligenz.

Nicht nur der Hunger, auch der Akt des Essens und das Sattsein danach machen Gefühle. Wir riechen und schmecken und freuen uns an einer Mahlzeit. Danach liegen wir platt und glücklich auf dem Sofa. »Nach einem trefflichen Mittagessen ist man geneigt, allen zu verzeihen«, sagte Oscar Wilde. Eine israelisch-amerikanische Studie belegt das. Über 1000 richterliche Entscheidungen wurden untersucht, bei denen es darum ging, ob ein Delinquent auf Bewährung freikam oder zumindest Hafterleichterungen gewährt wurden. Kurz nach einer Mahlzeit zeigten sich die Richter und Richterinnen in 65 Prozent aller Fälle gnädig. Je länger das letzte Essen zurücklag, desto unnachgiebiger wurden sie, bis sie schließlich alle Anträge ablehnten. Erst nach einer weiteren Mahlzeit wurden sie dann wieder großzügiger. Direkt nach einem Gericht sind vor Gericht die Chancen auf ein mildes Urteil also am besten. Justitia hat zwar verbundene Augen, aber keinen abgeschnürten Magen.

Gefühle kommen tatsächlich aus dem Bauch. Ist er voll, sind wir entspannt und friedlich. Studien haben gezeigt, dass energiereiche Nahrung besonders glücklich macht. Schließlich ist viel Energie fürs Gehirn erst einmal eine gute Nachricht. Wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum wir uns bei Stress am liebsten Pizza, Chips und anderes comfort food reinschieben, das viele Kalorien und Kohlenhydrate hat.

Was wir vorhin gegessen haben, bestimmt sogar mit, was wir nachher essen wollen. Auch das hat physiologische Gründe: Bei einer Untersuchung von Forschenden der Universität Basel bekamen zwölf Männer über eine Nasensonde 300 Milliliter Flüssigkeit in den Magen gepumpt. Die enthielt entweder 75 Milligramm Glukose, 25 Milligramm Fruktose oder nichts von beidem. Die Forschenden analysierten dann, wie viele Sättigungshormone ausgeschüttet wurden und welche Hirnareale auf die Signale aus dem Darm reagierten.

Glukose machte die Männer satt und voll und regte ihr Belohnungszentrum an, ganz wie erwartet. Die Forschenden hatten damit gerechnet, dass die Fruktoselösung einen ähnlichen, wenn auch nicht so starken Effekt haben würde – aber das Gegenteil war der Fall. Diese Teilnehmer waren sogar hungriger als vorher, und ihr Belohnungssystem zündete kaum. Das kann zum Problem werden: Fertigprodukte und Getränke werben heute damit, dass sie Fruktose statt normalem Zucker enthalten, weil das nach Frucht und gesund klingt. Ist es aber nicht: Die Fruktose stammt oft aus industriell hergestelltem Maissirup. Und heizt den Appetit auf Junkfood sogar noch weiter an.

Schuld daran sind die Signale, die der Bauch dem Gehirn sendet. Aber nicht alle unserer Ess-Gefühle sind angeboren und erfüllen eine evolutionäre Funktion, etwa um gefährliche Nahrung zu vermeiden oder unseren Hunger zu regulieren. Andere lernen wir erst mit der Zeit. In den sozialen Medien haben Eltern Spaß daran, Videos von »Babys erster Zitrone« zu posten: Schon die Kleinsten ziehen eine Grimasse, wenn sie Bitteres oder Saures schmecken. Den Ekel vor labberigem Brokkoli oder komischem Thai-Food kennen Kinder aber erst ab einem Alter von etwa vier Jahren.

Was wir essen, wird also auch bestimmt von den Eigenschaften unserer Psyche: Erfahrungen, Vorlieben, Gewohnheiten. Ess-Gefühle entstehen auf ganz unterschiedlichen Ebenen: von den Signalen aus dem Darm, wenn wir Hunger haben oder ihn stillen, bis hoch ins Obergeschoss unseres Gehirns, das sich so lebhaft an Omas Erdbeerkuchen erinnert.

Lassen Sie uns an einem Stück Schokolade anschauen, wie das funktioniert: Ich fühle mich unglücklich, was mein Körper ändern möchte. Also breche ich einen Brocken von der Tafel ab. Das Knacken erinnert mich an meine Kindheit, als ich Schokolade bekam, wenn ich etwas besonders gut gemacht hatte. Im Mund schmecke ich die cremige Süße, schon das reduziert den Stress. Mein Verdauungstrakt signalisiert, dass jetzt Energie kommt, was meinen Körper freut. Die ausgeschütteten Hormone dämpfen den Stress, und der Kakao in der Schokolade aktiviert Glückszentren im Gehirn. Ich fühle mich glücklich – falls ich nicht gegen meine Diät verstoßen habe und gleich wieder ein schlechtes Gewissen bekomme. Vielleicht teile ich die Tafel Schokolade in diesem Moment auch mit einer Freundin, was mich noch zufriedener macht.

In den USA dürfen sich zum Tode Verurteilte eine letzte Speise wünschen. Eine Zeit lang veröffentlichte der US-Bundesstaat Texas die Henkersmahlzeiten sogar auf einer eigenen Homepage. Hier eine kleine Auswahl aus den 331 gesammelten Gerichten:

– ein »einfaches Käsesandwich«

– zwei Kartons Frosted Flakes und eine Packung Milch

– ein Apfel, ein Glas Dillgurken, frisch gepresster Orangensaft

– frittierte Hühnerbeine, eine Schale Chili, eine Schale Käse, fünf Brötchen, zwei Tüten Chips der Geschmacksrichtung Barbecue und ein Sechserpack Coca-Cola

Kurz vor ihrem Tod wünschten sich die Menschen keinen Kaviar oder Trüffelpasta oder Kobe-Rind – nichts Luxuriöses, sozusagen als letzte Chance zum Probieren. Sie suchten Zuflucht in einfachen Lebensmitteln, die sie mit Erinnerungen, manchmal ihrer Kindheit verbanden. Oft gaben die Verurteilten sehr genaue Anweisungen, wie ihr letztes Mahl zubereitet werden sollte. Vielleicht genau in der Art, wie einst die Mutter das Käsesandwich in der Pfanne gebraten hatte.

Seit 2011 bekommen Inhaftierte in Texas als einzigem US-Bundesstaat mit Todesstrafe keine Henkersmahlzeit mehr. Der damalige Senator verbot diese Geste, nachdem der Mörder Lawrence R. Brewer sich erst ein ausgiebiges Mahl bestellt hatte (zwei frittierte Hühnersteaks, getunkt in Sauce und Zwiebeln; einen dreifachen Bacon-Cheeseburger mit Beilagen; ein Käseomelette mit Hack, Tomaten, Zwiebeln, Paprika und Jalapeños; eine große Schüssel gebratene Okra mit Ketchup; ein Pfund Grillgut mit einem halben Weißbrot, einen halben Liter Vanilleeiscreme von Blue Bell mit einem Schuss Erdnussbutter-Karamell und Erdnüssen) – und sich dann weigerte, es zu essen, mit den lapidaren Worten, er habe keinen Hunger.

Die meisten Verurteilten fanden im Essen Trost – oder wie Brewer einen Weg, ein letztes Mal aufzubegehren.

Essen kann eine riesige Vielfalt an Gefühlen auslösen: Neid, Trotz, Ekel, Wut, Scham, aber auch Freude, Lust, Zusammengehörigkeit, Glück. Andersherum entscheidet unser Gemütszustand mit darüber, was wir essen. Diese Gefühle sind großartig: Sie schenken uns die Möglichkeit, mit uns selbst klarzukommen und mit der Welt um uns herum in Kontakt zu treten. Durch sie verlässt Essen die rein körperliche Ebene – und wird zu einem Gewebe, das unser Leben zusammenhält.

Eine Frage der Erziehung

Schon von Kindesbeinen an ist Ernährung eine höchst soziale Angelegenheit. Das ist nicht nur beim Menschen so: Wenige Tiere wissen nach der Geburt rein instinktiv, welche Nahrung gut für sie ist. Sie müssen es lernen. Geparden schleppen verletzte Beute zu ihrem Wurf, damit der Nachwuchs an ihr das Jagen übt. Erdmännchen zeigen ihren Jungen, wie sie vor dem Fressen die giftigen Stacheln von Skorpionen entfernen. Und Orang-Utan-Kinder brauchen Jahre, bis sie sich von ihren Müttern abgeschaut haben, welche Pflanze man pflücken kann und wo sie zu finden ist oder wie man Termiten mit Stöckchen aus ihrem Bau angelt.

Menschliche Eltern machen ihrem Nachwuchs ebenso vor, was man essen kann und was nicht. Sie sagen »Pfui« oder »Iiiihh«, wenn sich das Kind Sand in den Mund steckt, aber auch, wenn es nach Keksen mit Ketchup verlangt. Sie mahnen, dass man Messer und Gabel richtig zu halten und den Ellenbogen nicht auf den Tisch zu legen hat. Anders als bei den Orang-Utans und ihren Stöckchen-Angeln hat das in der Regel keinen evolutionären Vorteil. Es soll uns zu anständigen Mitgliedern der Gesellschaft machen.

Nicht umsonst essen wir in Gesellschaft bis zu doppelt so viel wie ohne. Den Grad einer Freundschaft messen wir daran, ob wir nur ab und zu einen Kaffee oder ein Bier zusammen trinken gehen oder ob wir auch gemeinsam essen – vielleicht sogar im eigenen Heim. Wir achten darauf, wenigstens einmal am Tag eine Mahlzeit gemeinsam mit Eltern, Kindern oder Geschwistern einzunehmen. Unsere Familien und engsten Freunde binden wir ein in ein Geflecht aus Festessen, denn nichts anderes sind Hochzeiten, Geburtstage, Taufen und Beerdigungen. Das ganze Leben hindurch.

Knallharte Regeln begleiten unsere Mahlzeiten. Es gibt eine Gabel für Fisch, für Dessert und für normal, und sie soll immer links neben dem Teller liegen – außer sie ist das einzige Besteck, dann liegt sie rechts. Mit dem Messer ist es auch nicht einfacher, das darf man nicht mal zum Mund führen. Und bitte nicht die Pasta mit dem Löffel reinschaufeln! Der darf nur in Suppe oder Pudding getunkt werden, sonst gilt er als unfein.

Komisch eigentlich – schließlich isst die überwältigende Mehrheit der Weltbevölkerung bis heute mit der Hand. Eine zweite Gruppe nimmt Stäbchen, sie ist etwas größer als die der Gabelesser. Die benutzen Menschen sowieso erst seit etwa 300 bis 400 Jahren zum Essen, das Stäbchen dagegen schon zehnmal so lange.

Im Mittelalter kam in Europa einfach eine große Schüssel auf den Tisch. Die Teller bestanden aus einer alten, harten Brotscheibe, auf die man die festen Teile der Mahlzeit legte, die man bei Bedarf noch einmal mit dem Messer zerschnitt. Das Flüssige saugte die Brotscheibe auf, oder es wurde direkt aus Schüsseln geschlürft. Später aßen die Menschen gemeinsam aus einem Topf mit Fingern und Löffel, den sie sich dabei oft auch noch teilten. Bis ins frühe 20. Jahrhundert hat man in manchen ländlichen Gegenden des Kontinents so gegessen. Über die ersten Gabelesser hat man sich dagegen lange lustig gemacht.

Genauso wenig wie Besteck ist es gegeben, dass sich Menschen zu einer Mahlzeit gesittet auf Stühlen um einen Tisch herum versammeln. Wir können genauso gut auf dem Boden sitzen, wie es in vielen Ländern der Erde normal ist – oder sogar liegen: Die Griechen und Römer hatten in ihren Häusern Speiseliegen statt Stühle und Tische. Aufgestützt auf dem linken Ellenbogen, ruhten sie langgestreckt darauf und aßen mit der rechten Hand von ihren Tellern. In den Ruinen von Pompeji sieht man in den feinsten Wohnhäusern solche Bänke, im Rechteck angeordnet um eine Plattform, auf der das Essen serviert wurde.

Was für den einen völlig selbstverständlich ist, wirkt auf den Nächsten absolut unanständig – und das legt allein die Kultur fest, der ein Mensch angehört. Die Gemeinschaft diktiert, was richtig ist; die Eltern vermitteln es ihren Kindern. Der Sozialwissenschaftler Norbert Elias (1897–1990) beklagte sich darüber, dass man in Europa immer mehr verwirrenden Benimmregeln folgen müsse. Ein Beispiel: In seiner Jugend sollte man in Deutschland die Suppe von der Löffelseite schlürfen – in England aber von der Spitze. Und das, obwohl die beiden Länder gar nicht so weit voneinander entfernt liegen.

Elias machte dafür die Zivilisation verantwortlich, die den Menschen von seinen Trieben entfernen wolle, indem sie ihm Peinlichkeitsgefühle beibringe. Mit rationalen oder hygienischen Gründen habe das Ganze nichts zu tun.

Dabei kann es schlimmere Konsequenzen als gerümpfte Nasen und abschätzige Blicke geben, wenn man sich nicht an die Tischregeln hält. Der Glühbirnenerfinder Thomas Edison soll Jobanwärter bei einem Essen getestet haben: Salzten sie nach, ohne die Speise davor probiert zu haben, stellte er sie nicht ein. In seinen Augen machten solche Leute Annahmen, ohne sie vorher zu überprüfen – keine gute Eigenschaft für einen Erfinder. Im mittelalterlichen China wurde ein Minister nach einem Festmahl mit dem Kaiser entmachtet, weil er aus Versehen vom Fischfutter genascht hatte. Und die kühle Beziehung zwischen Großbritannien und Tibet soll ebenfalls auf ein Bankett zurückgehen: Der englische Gesandte ließ nämlich alle Gänge gleich wieder abräumen, weil die hohen Gäste aus Lhasa sie ablehnten. Nach dem Verständnis der Tibeter hätte er sie aber mehrmals anbieten müssen, um höflich zu sein. So blieben alle hungrig.

Gott sagt: Ihh, esst das nicht!

Wie wir essen sollen, kann ganz schön kompliziert sein – die Regeln, was