11,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Penguin Verlag

- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien

- Sprache: Deutsch

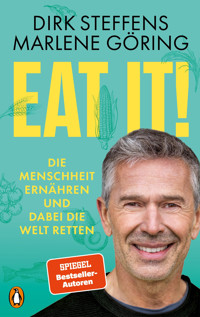

Zeit zu handeln: Der bekannte Terra-X-Moderator Dirk Steffens und ZEIT-Reporter Fritz Habekuß über die Bewahrung der Artenvielfalt

»Wir befinden uns mitten im sechsten Massenartensterben und erleben den größten Artenschwund seit dem Aussterben der Dinosaurier. Der Mensch hat ihn ausgelöst, und nur er kann ihn stoppen.« Der bekannte Naturfilmer und Terra-X-Moderator Dirk Steffens engagiert sich seit Jahren für den Artenschutz. Gemeinsam mit dem ZEIT-Journalisten Fritz Habekuß zeigt er, wie in der Natur alles mit allem zusammenhängt und warum der Erhalt der Artenvielfalt überlebensnotwendig für die Menschheit ist. Die beiden schlagen Maßnahmen vor, um das Artensterben zu stoppen: drastisch, aber nicht unmöglich – und mit der Chance, unser Verhältnis zur Natur zu revolutionieren. Mit Abbildungen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 257

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Zum Buch

Dies ist ein Buch über den Gesang der Vögel. Über die Vielfalt der Natur und die Schönheit der Erde. Über das Netz des Lebens und darüber, wie alles mit allem zusammenhängt.

Dies ist ein Buch über die Menschen. Über ihren Aufstieg zur beherrschenden Art und die Zerstörung der Natur.

Es ist auch ein Buch über unsere Zukunft.

Und darüber, wie sie gelingen könnte.

Das globale Artensterben ist das drängendste Problem unserer Zeit. Es bedroht unseren Wohlstand, unsere Sicherheit, unsere Gesundheit, es gefährdet unsere Existenz. »Terra X«-Moderator Dirk Steffens und ZEIT-Redakteur Fritz Habekuß beschreiben, was die Wissenschaft über die Krise weiß, und zeigen Wege auf, um sie zu beenden.

Zu den Autoren

Dirk Steffens, geboren 1967, ist Wissenschaftsjournalist und Moderator der Dokumentationsreihe »Terra X«. Der wohl bekannteste Artenschützer Deutschlands ist UN-Botschafter für die Dekade biologische Vielfalt. Er vertritt außerdem als nationaler Botschafter den WWF und das Jane-Goodall-Institut. Seit über einem Vierteljahrhundert unternimmt er Expeditionen in alle Regionen der Welt, um über die Natursysteme der Erde zu berichten. Er ist überdies Mitbegründer der Biodiversity Foundation, die eine Petition zur Aufnahme des Artenschutzes ins Grundgesetz auf den Weg gebracht hat. Für seine Verdienste erhielt er die Ehrendoktorwürde der Universität Bayreuth.

Fritz Habekuß, geboren 1990, ist Redakteur der ZEIT. Er berichtet weltweit von der Zerstörung der natürlichen Vielfalt und denjenigen, die dagegen kämpfen. In seinen Reportagen beschäftigt er sich grundsätzlich mit dem Verhältnis von Mensch und Natur. Für seine Arbeit wurde er unter anderem 2018 unter die Journalisten des Jahres gewählt und mit dem Georg von Holtzbrinck Preis für Wissenschaftsjournalismus ausgezeichnet.

Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.de und Facebook

DIRKSTEFFENSFRITZHABEKUSS

ÜBERLEBEN

Zukunftsfrage Artensterben: Wie wir die Ökokrise überwinden

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen. Copyright © 2020 Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München Grafiken: Anne Gerdes Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt Umschlagabbildungen: Markus Tedeskino, Hamburg Umschlagillustrationen: AKG Images und © shutterstock [Coronavirus] Satz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, München ISBN978-3-641-26517-5 V005www.penguin-verlag.de

Inhalt

Vorwort

1 Wahre Liebe Die Natur im Zeitalter der Einsamkeit

2ExpansionDas Dumme-Gans-Syndrom: Immer mehr ist immer besser

3Zusammen sind wir starkWarum Artenvielfalt für uns wichtig ist

4AnthropozänWarum Arten sterben

Die Grafiken

5Ein Fluss klagt anWie es wäre, wenn nicht nur Menschen Rechte hätten

6Selbstlose VampireDer Kapitalismus im Zeitalter der Ökologie

7Kollaps oder Revolte?Das Ende der Welt, wie wir sie kennen

8AusnahmezustandDie Demokratie im Zeitalter der Ökologie

Dank

Literaturverzeichnis

Vorwort

Der zweite Teil dieses Buches ist uns schwergefallen. Wir mussten die Deckung verlassen, uns angreifbar machen. Beinahe hätten wir uns nicht getraut.

Im ersten Teil erklären wir, was die große Vielfalt des Lebens überhaupt ist und was sie für uns Menschen bedeutet: alles.

Die Biodiversität zu erkunden, lässt staunen, verschiebt Grenzen, öffnet Horizonte, verändert den Blick auf die Welt. Es macht das Leben reicher. Wie alles mit allem verbunden ist, wie alles sich gegenseitig bedingt, begrenzt, befördert, wie Billionen und Billiarden Organismen sich zu einem lebendigen Ganzen verbinden, das uns gebiert, ernährt, umhüllt, am Ende sich wieder einverleibt – in manchen Momenten fühlt sich Naturwissenschaft an wie Glaube. Nur konkreter.

Sie können auf der Erde nichts tun, nichts berühren, nichts betrachten, das nichts mit Biodiversität zu tun hat. Das Papier oder der Bildschirm, auf dem Sie diese Zeilen lesen, das Frühstück, das Sie heute Morgen gegessen haben, die Luft, die gerade durch Ihre Lungen strömt, und das Wasser, das Sie trinken: Nichts davon gäbe es ohne biologische Vielfalt. Ihr Verlust wäre unser Ende. Und deshalb ist das größte Artensterben seit dem Verschwinden der Dinosaurier die alles überragende Herausforderung unserer Zeit. Nicht einmal die eng damit verbundene Klimakrise bedroht uns so sehr in unserer Existenz – sie gefährdet zwar die Art, wie wir leben, aber nicht, ob wir leben.

Dies ist zum einen ein Buch über das, was draußen in der Natur passiert. Bis hierhin fühlen wir uns sicher beim Schreiben. Wissenschaftsjournalismus ist unser Beruf. Aber weil das Problem so groß und die Aufmerksamkeit dafür so klein ist, kamen wir um den zweiten Teil des Buches nicht herum. Darin stellen wir uns der Frage, wie es denn nun weitergehen soll mit uns Menschen auf dieser Erde.

Das wissen wir natürlich nicht. Niemand weiß es. Eine Zukunft kann man sich nicht ausdenken. Zukunft muss man leben, damit sie real wird. Deswegen ist dies zum anderen ein Buch, in dem wir uns einmal vorstellen wollen, was sich in Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und vor allem in unseren Köpfen ändern muss, damit bald zehn Milliarden Menschen auf der Erde überleben können. So viel steht fest: Wir müssen uns an sie anpassen, nicht umgekehrt. Die Natur verhandelt nicht. Sie gewährt keinen Aufschub, keine Gnade, keinen Deal.

Wir beginnen mit einer Liebeserklärung an die Natur. Im zweiten Kapitel beschreiben wir die Expansionslust von Homo sapiens – den wahren Grund für die Krise. Im dritten Kapitel geht es darum, was Biodiversität eigentlich bedeutet und wieso sie Voraussetzung für unser Überleben ist. Dann geht es um die Gründe für die Umweltzerstörung: Was sind eigentlich die Treiber, was wissen wir, vielleicht noch wichtiger: Was wissen wir nicht?

In der zweiten Hälfte verlassen wir den festen Grund naturwissenschaftlicher Erkenntnisse und suchen nach Lösungen. Kapitel fünf fragt, ob wir der Natur Rechte verleihen sollten und wieso eine Aktiengesellschaft vor Gericht ziehen darf, ein Fluss aber nicht. Im sechsten Kapitel denken wir über Öko-Planwirtschaft und Grünen Kapitalismus nach. Im siebten Kapitel versuchen wir herauszufinden, ob es Gesetzmäßigkeiten für die Transformationen einer Gesellschaft gibt. Und so landen wir unvermeidlich bei der Politik. Wir fragen uns also, wie sich die Demokratie fit für die Zukunft machen lässt, damit sie in der Ökokrise handlungsfähig bleibt.

Ideen sind keine Erkenntnisse und erst recht keine Wahrheiten. Vielleicht sind unsere Vorschläge noch nicht einmal gut. Machen Sie bessere! Dann können wir darüber streiten und gemeinsam nach Lösungen suchen. Das wäre ein Anfang.

Es gibt unendlich viele Bücher, Artikel und Filme über ökologische Katastrophen. So viele, dass wir oft hören: alles übertrieben, alles nicht so schlimm. Das ist natürlich Unsinn. Zwar haben weder der saure Regen noch das Ozonloch zum Weltuntergang geführt – das ist aber kein Beweis für Panikmache, sondern genau das Gegenteil: Es ist nicht so schlimm gekommen wie befürchtet, weil gewarnt und gehandelt wurde.

Wir haben kein Weltuntergangsbuch geschrieben. Denn wenn es um die Erde geht, ist Optimismus Pflicht, allein schon wegen fehlender Alternativen. Dennoch ist auf den folgenden Seiten viel von Zerstörung die Rede. Das liegt aber nicht an uns, sondern an der Welt. Sie ist so geworden, und das müssen wir benennen. Trotzdem feiern wir in diesem Buch den Gesang einer Amsel, das Wunder der Kieselalgen und überhaupt die Liebe zur Natur.

Wenn Sie uns bis zum letzten Kapitel folgen, dürfen Sie zwar kein Happy End erwarten. Aber Hoffnung.

Fritz Habekuß & Dirk Steffens

April 2020

1Wahre LiebeDie Natur im Zeitalter der Einsamkeit

Jene, die die Schönheit der Erde betrachten, finden Reserven an Kraft, die so lange bestehen bleiben, wie das Leben andauert.

Rachel Carson, Biologin

Und plötzlich fliegt da diese Amsel. Ein dicklicher Vogel, den man 1000 Mal gesehen hat – und 999 Mal übersehen. Ein Sonntagmorgen im späten Winter. Grau. Einer dieser Tage, die so wirken, als würde es nie wieder hell und warm werden. Die Bäume stehen seit Monaten ohne Blätter da. Es ist früh, die Großstadt noch fast menschenleer. Die Amsel landet auf dem Zaun neben der Treppe. Öffnet den zartgelben Schnabel und singt, melodisch und weich. Warm und klar klingt ihr Lied in diesen Morgen. Der schwarze Allerweltsvogel vertreibt die Kälte und den Nebel und die Wolken und die Dunkelheit und den ganzen langen Winter.

Wenn eine einzige Amsel so was kann: Zu was ist Natur insgesamt dann eigentlich im Stande? Was für Kräfte vermag sie zu entfalten, wenn man sich die Mühe macht hinzusehen, hinzuhören, auch: hinzufühlen? Haben wir überhaupt eine Sprache, die es uns erlaubt, über so etwas wie Freude und Glück zu sprechen, die wir in der Natur empfinden – und wenn ja, ist das eine Sprache, die ohne Kitsch und ohne Esoterik auskommt und dabei neben der wissenschaftlichen Beschreibung der Welt Platz hat?

Niemand sagt zu einer Amsel: Ich liebe dich. Aber fast jeder sagt von sich, ein Naturliebhaber zu sein. Warum sind wir dann in unserer Beziehung zur Natur so tief verunsichert, dass wir unseren eigenen Gefühlen nicht trauen?

Solche Fragen definieren das Verhältnis zwischen uns und der Natur und sind deshalb nützlich für die Diskussion um das Artensterben und den Verlust der Biodiversität. Es beginnt schon mit der Frage, warum wir überhaupt eine Grenze ziehen, wo ja in Wahrheit gar keine ist. Schließlich sind wir ein Teil der belebten Welt, wir existieren in und nicht neben ihr.

Der Denkfehler fängt bereits dort an, wo wir Naturschutz sagen und glauben, Natur bräuchte unseren Schutz. Tut sie nicht. Nach einem Massenaussterben wie dem Verschwinden der Dinosaurier dauert es eben ein paar Millionen Jahre, aber dann ist die Artenvielfalt wieder so groß wie vorher. Auf der geologischen Zeitskala ist das keine Ewigkeit, für einen nackten Affen mit gerade einmal 300 000 Jahren Geschichte hingegen schon. Wenn jemand Schutz braucht, dann wir. Leben gibt es auf dem Eispanzer Grönlands und zehn Kilometer tief unter dem Meer. Tiere überdauern die Hitze der Sahara und die Stürme auf dem offenen Meer, Mikroben vermehren sich Hunderte Meter tief im Boden und werden quer über Kontinente durch die Luft getragen. Im Vergleich dazu ist die Zone, in der wir Menschen existieren können, sehr viel schmaler.

Was eine singende Amsel in uns auslöst, lässt sich nicht verallgemeinern. Manche spüren nichts. Und bei den vielen anderen, die etwas spüren, kommen eigene Assoziationen hoch, eine eigene Geschichte, eigene Gefühle.

Was ist das, die vielbeschworene Liebe zur Natur? Der Naturfilmer David Attenborough hat es sinngemäß so ausgedrückt: Wer beim Gesang einer Amsel etwas empfindet, weiß es schon. Und allen anderen kann man es nicht erklären.

Unkenntnis macht unser Leben ärmer

Noch nie war die Forschung so gut darin, präzise zu beschreiben, welche verheerenden Schäden der Mensch in der Biosphäre anrichtet. Zehntausende Fachartikel, Doktorarbeiten und andere wissenschaftliche Publikationen dokumentieren das Artensterben, die Klimakrise, die Vermüllung der Meere, das Abschmelzen der Permafrostböden und den Bestandsrückgang des Juchtenkäfers. Das ist ein Frontalangriff des Verstandes auf die gedankenlose Naturzerstörung – der bisher allerdings nicht viel gebracht hat. Die Flut naturwissenschaftlicher Erkenntnisse hat nicht genügend Korallenriffe vor dem Ausbleichen, Regenwälder vor Brandrodung oder Moore vor Trockenlegung geschützt.

Einfach nur möglichst nüchtern den Niedergang des Lebens zu beschreiben, führt offensichtlich nicht zu Verhaltensänderungen, nicht bei jedem Einzelnen von uns und noch weniger auf der Ebene von Regierungen. Das ist eine ziemlich bittere Erkenntnis für Homo sapiens: Dass unsere hochverehrte Rationalität nicht in der Lage ist, angemessen auf die größte Krise zu reagieren, mit der der moderne Mensch jemals konfrontiert worden ist.

Der Blick des Forschenden, den wir uns in den Jahrhunderten seit der Aufklärung antrainiert haben, zerlegt die komplexe Welt in kleinste Einheiten, bis hinunter zum Atom, bis wir entdeckten, dass man selbst das noch teilen kann. Die Welt wird handhabbar, übersichtlich, sie verliert ihren Schrecken, der ein ständiger Begleiter unserer Vorfahren war, wenn sie durch Wälder und über Savannen streiften. Dieser kleinteilige Ursache-Wirkungs-Ansatz hat uns als Menschheit weit gebracht – so weit, dass wir darüber den Kern der Dinge aus den Augen verloren haben. Denn um zu beschreiben, was einen Wald ausmacht, reicht es nicht, nur seine Bäume zu zählen. »Wissenschaftlich-technische Weltbeziehungen sind stumme Weltbeziehungen«, sagt der Soziologe Hartmut Rosa. Das mag etwas verkürzt sein, denn Wissen ermöglicht Staunen manchmal erst. Aber wer versucht, die Welt ausschließlich mit dem Verstand zu erfassen, wird nur einen Teil von ihr wahrnehmen.

Der Mensch des 21. Jahrhunderts hält einen Kiefernforst für einen Wald und einen Zierrasen für eine Wiese. Wir verbringen unsere Tage und Nächte fast ausschließlich unter Dächern, in Autos, auf geteerten Straßen, unter Kunstlicht. Und Vogelgezwitscher, den letzten Abklang von Natur in der Stadt, blenden wir mit Noise-Cancelling-Kopfhörern aus. Wir bauen uns Echokammern, in denen wir nur noch uns selbst hören, wir sind von Spiegelungen unserer eigenen Werke umgeben. Von der Natur schotten wir uns ab, suchen im Urlaub mit Sandstränden und Skipisten die konsumierbare Variante auf und reduzieren unsere Berührung im Alltag auf domestizierte Parks und Joggingstrecken. Aus dem Autofenster blicken wir auf Maisfelder. Wir wundern uns, wie gut uns der Spaziergang durch den Wald tut, anstatt uns zu fragen, wieso wir ohne ihn so unglücklich sind. Die meisten von uns sind so weit von der Natur entfernt, dass sie nicht einmal mehr bemerken, wie ihre Mitgeschöpfe verschwinden.

Vollständig ignorieren können wir die Natur aber nicht. Weil wir aus ihr hervorgegangen sind, steckt tief in uns ein intuitives Verständnis für die Welt, die uns umgibt. Für Jäger und Sammler war das Spüren von Natur überlebenswichtig, genauso wie es für Wölfe oder Schimpansen heute noch ist.

Wer einmal mit den nomadischen BaAka-Pygmäen durch den zentralafrikanischen Regenwald streift, bekommt zumindest eine vage Vorstellung davon, wie anders Natur-Menschen ihre Umwelt wahrnehmen. Ganz selbstverständlich riechen, sehen, schmecken, hören und ertasten sie, was der Wald, der sie umgibt, zu erzählen hat: Wo ein Baum reife Früchte trägt, wo sich die Bongo-Antilopen verstecken, wann die Waldelefanten vorbeigezogen sind, wo die Flachlandgorillas ihre Mittagsrast halten. Wie spät es ist. Und ob es am Nachmittag noch regnen wird. Selbst mit einem guten Übersetzer und vielen, vielen Nachfragen ist den BaAka nicht zu entlocken, wie sie im Dickicht den Weg finden oder woher sie wissen, wo der andere Clan sich gerade aufhält. Vielleicht haben sie auch keine Worte, um ihr Naturverständnis zu erläutern. Sie analysieren den Wald nicht, sie spüren ihn, sie stehen mit ihm in Kontakt. Er ist ein Teil ihres Lebens, und sie sind ein Teil von ihm. Die Frage, woher sie wissen, dass man im völlig einförmig aussehenden Dschungel an einer bestimmten Stelle links abbiegen muss, scheint auf sie genauso naiv zu wirken wie die, warum man abends schlafen geht. Man tut es, weil man spürt, dass es Zeit dafür ist.

Irgendwo tief drinnen steckt dieses Naturverständnis noch in jedem Menschen, in unseren Instinkten und unseren Genen. Es mag verschüttet sein, unter dem Gerümpel von über zehntausend Jahren Siedlungsgeschichte. Aber verschwunden ist es nicht. Könnten wir es freilegen, ließen sich ungeheure Kräfte entfesseln, die unser Leben bereichern und uns helfen, unsere natürlichen Lebensgrundlagen zu verteidigen.

Wundermittel Natur

Wie kann es sein, dass wir eine Kultur hervorgebracht haben, die zwar ausdrücken kann, wie viel das Leben eines Wals wert ist – ungefähr fünf Millionen Dollar – , die aber nicht in der Lage ist zu beschreiben, warum beinahe jeder, der im Meer einen Wal sieht, davon auf eine tiefe, urtümliche Weise berührt wird?

So eine Empfindung ist alles andere als wertlos. Dass wir die Fähigkeit haben, uns von solch einem Anblick berühren zu lassen, ist ein Zeichen dafür, dass solche Reaktionen auf Natur angeboren sind. Evolutionär ist das lange ein riesiger Vorteil gewesen. Wer wie die BaAka in der Lage war, zu anderem Leben und zu Naturprozessen eine Verbindung einzugehen, hatte bessere Überlebens- und Fortpflanzungschancen. Und selbst wer nicht im zentralafrikanischen Dschungel lebt, sondern im Europa des 21. Jahrhunderts, hat eher die Möglichkeit, Sinn und Erfüllung in seinem Leben zu finden – und nicht nur das: Natur hilft der Seele und dem Körper, sie steigert unsere Konzentrationsfähigkeit und unterstützt unser Immunsystem. Ein Wald oder eine Wiese kann Lebensjahre schenken.

Noch ist die Forschung auf diesem Feld recht jung, aber die Ergebnisse, die sich abzeichnen, lassen staunen. Eine Studie, die den seelischen Zustand von einer Million Dänen auswertete, zeigte: Wer als junger Mensch umgeben von Parks, Wiesen oder Wäldern aufwuchs, hatte als Erwachsener eine bis zu 55 Prozent geringere Gefahr, psychisch zu erkranken. Eine amerikanische Studie wies nach, dass Probanden eine deutlich niedrigere Konzentration des Stresshormons Cortisol im Blut hatten, wenn sie täglich zwanzig bis dreißig Minuten im Grünen waren. Und bei fast 20 000 repräsentativ ausgewählten Briten gab es einen deutlichen Zusammenhang zwischen Wohlbefinden und einem Aufenthalt in der freien Natur: Bei zwei bis zweieinhalb Stunden pro Woche ging es den Befragten am besten. Japanische Wissenschaftler wollen sogar eine erhöhte Konzentration von Immunzellen im Blut gemessen haben, wenn (die nur recht wenigen) Versuchspersonen eine Nacht lang Luft einatmeten, in der von Pflanzen produzierte Terpene zerstäubt wurden. Bereits in den 1980er-Jahren erschien eine berühmte Studie, die Patientendaten aus einem Krankenhaus in Pennsylvania verglich: Wer aus seinem Zimmer ins Grüne schaute, wurde früher entlassen und brauchte weniger Schmerzmedikamente. Eine Studie aus Schweden untermauerte später die Ergebnisse. Andere Untersuchungen zeigen, dass Menschen bei einem Spaziergang in der Natur weniger negative Gedanken haben, als wenn sie durch die Stadt gehen. Dass männliche Insassen von Gefängnissen seltener rückfällig werden, wenn sie während ihrer Strafe auf Felder und Bäume blicken anstatt auf einen betonierten Innenhof. Dass Menschen, die in der Nähe von Grün leben, weniger einsam sind und seltener an Diabetes, chronischen Schmerzen und Migräne erkranken.

Naturerlebnisse wirken auf uns wie Medizin, das gilt besonders für Kinder. Es gibt eine ganze Reihe von wissenschaftlichen Evidenzen, dass sie kreativer, gesünder und selbstbewusster sind, besser lernen und später erfolgreicher sind, wenn sie regelmäßig in der Natur spielen und Kontakt zu Tieren haben.

Wenn Natur für uns Menschen so entscheidend ist als Quelle unserer Gesundheit und unseres Wohlbefindens, dann liegt in der Freude und dem Staunen, das wir im Angesicht ihrer Schönheit und ihres Wunders empfinden, eine Chance für ihren Schutz und damit für die Verteidigung unserer Lebensgrundlagen.

Bislang argumentieren selbst Wissenschaftlerinnen oder Umweltschützer, die eine sehr enge Bindung zur Natur haben, öffentlich vor allem mit dem geldwerten Nutzen, den der Schutz von Umwelt hat. Das Konzept der Ökosystemleistungen ist der Versuch, Natur mit den Mitteln der Ökonomie zu erfassen. Sie wird in Wert gesetzt, mit einem Preisschild versehen, damit sie für Politiker, Politikerinnen und die Mächtigen in den Chefetagen der Unternehmen messbar und damit überhaupt interessant wird. Seitdem wissen wir: Die Natur schenkt uns Jahr für Jahr Leistungen, die das Bruttosozialprodukt aller Volkswirtschaften um die Hälfte übersteigen. Doch was folgt daraus?

Das Lied einer Amsel ist unbezahlbar

Selbst wenn es gelingt zu errechnen, welche Bestäubungsleistung ein Bienenvolk im Laufe seines Lebens erbringt – welchen Preis hat dann die Amsel, die an einem Wintermorgen ein Lied vom Frühling singt? Nicht alles, was kreucht und fleucht, kann ökonomisch bewertet werden. Aber ist es dann wertlos?

Der Gesang der Vögel wird von einem kunstvoll gebauten Stimmapparat erzeugt, Syrinx genannt. Direkt über dem Herzen liegt der Kehlkopf, der nicht größer als eine Linse ist. Er besteht aus einem Dutzend Knochenringen und zwei Dutzend Muskeln, die durch Membranen mit den Stimmlippen verbunden sind. Bis zu zweihundert Mal pro Sekunde können sie sich zusammenziehen, kaum eine andere Bewegung im Tierreich ist so schnell. Der Gesang ist stimmliche Präzisionsarbeit im Millisekundenbereich. Beim Ausströmen der Luft werden die Stimmlippen in Schwingung versetzt und »der Luft wird Gesang verliehen«, wie der Biologe und Schriftsteller David Haskell schreibt. »Vögel sind schnellfingrige Goldschmiede der Luft, die jede Sekunde Dutzende ornamentaler Edelsteine herstellen. In ihren Modulationen von Tonhöhe, Amplitude und Klangfarbe hören wir die Vitalität ihres Blutes, ihrer Muskeln und Nerven.« Zu wissen, was im Inneren eines Vogels passiert, nimmt dem Hörerlebnis nichts von seiner Schönheit – im Gegenteil, es wird dadurch sogar intensiver. Die wissenschaftliche Analyse entzaubert das Wunder nicht, sondern fügt ihm eine neue Dimension hinzu: Je mehr wir verstehen, desto mehr offenbart sich uns.

Was also ist der Preis einer singenden Amsel? Diese Frage ist erkennbar unsinnig. Eine Bratpfanne oder ein Auto lässt sich ersetzen. Gehen solche Dinge kaputt, kauft man sich neue. Nicht aber eine Amsel. Lebendiges hat keinen Preis, sondern einen Wert. Eine Amsel ist ein Individuum, dessen einzigartige Existenz sich nicht in Euro ausdrücken lässt. Sollte sie dann nicht auch ein unveräußerliches Recht haben, als Individuum zu existieren? Sollte ein Fluss dagegen klagen können, wenn er vergiftet wird? Weltweit gibt es eine wachsende Bewegung, die genau das fordert: der Natur Rechte zu verleihen.

Ökosystemleistungen und Rechte für die Natur sind zwei Ansätze, die auf unterschiedliche Art versuchen, Umwelt zu schützen. Beide werden später noch genauer beschrieben. Aber hier, in diesem Kapitel, soll es um eine Verteidigung unserer Umwelt gehen, die auf Emotionen basiert. Auf dem Staunen über die Schönheit eines Schmetterlings. Auf dem friedlichen Wohlbefinden, das sich beim Spazieren durch einen sommerlichen Buchenwald einstellt. Auf der Freude über das Comeback des Frühlings nach Monaten des Winters. Auf der Verbundenheit zu der Landschaft der Kindheit.

Gefühle sind zwar real, aber sie sind nicht objektivierbar. Disqualifizieren sie sich deshalb für eine Diskussion? Kann, wer von Emotionen spricht, nur esoterisch, gefühlig werden?

Genau das ist die Position vieler Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die davor warnen, Daten und Gefühle miteinander zu vermengen, und das aus guten Gründen. Doch die Dominanz der technisch-rationalen Weltsicht bringt viele Probleme mit sich.

Die Suche nach Erfüllung

Der Soziologe Hartmut Rosa beschäftigt sich mit der Frage, was es für ein erfülltes Leben braucht. Diese Frage, so Rosa, sei konsequent in die Sphäre des Privaten verdrängt worden. Im gesellschaftlichen Diskurs sei sie beinahe völlig tabuisiert und damit entpolitisiert worden. Die Suche danach, was glücklich macht, konzentriert sich folglich vor allem auf das Streben nach mehr Wohlstand. Zwischen einem gelingenden Leben und Geld existiert zwar wirklich ein Zusammenhang, aber die Glücks- und die Wohlstandskurve trennen sich bereits auf recht niedrigem Niveau. Jenseits dieser Marke bedeutet mehr Geld eben nicht mehr Glück. Denn dann müsste ja jeder, der einen Job, eine Wohnung, genug zu essen und obendrein noch Mittel für Auto und Urlaub hat, immer völlig glücklich sein.

Rosas These ist, dass es im Leben darum geht, wie wir die Welt erfahren und wie wir zu ihr Stellung nehmen. Er hat dafür das Konzept der Resonanz entwickelt. Sie ist kein Gefühl, sondern beschreibt, wie wir Beziehungen zur Welt wahrnehmen. In Erfahrungen der Resonanz können wir Gefühl und Verstand verbinden.

Es gibt keinen besseren Ort als die Natur, um das zu erleben. Sie erscheint uns als lebendiges Gegenüber, das in der Lage ist, etwas in uns zum Schwingen zu bringen, egal ob wir eine Herde Elefanten durch die Savanne ziehen sehen oder die Gewalt eines Herbststurms spüren. Sie ist beileibe nicht immer angenehm, sondern kann widerspenstig, störrisch, unverfügbar sein – in jedem Fall aber antwortet sie uns. Das unterscheidet sie von einem Shoppingcenter, das manchen Menschen zwar auch Freude bereitet, aber niemals Lebendigkeit ausstrahlen kann. Dabei sei der Wunsch nach einer Verbindung zur Natur längst ebenfalls kommerzialisiert, schreibt Rosa, Outdoorkleidung und Naturheilverfahren seien Beispiele dafür.

Doch das ist eben das Besondere an der Natur. Eine Amsel zeigt sich nicht auf Kommando, ein Strauch im Garten wächst, wie er will. Man kann Natur nicht konsumieren. Für eine echte, resonante Erfahrung müssen wir uns wirklich auf ihre Spielregeln einlassen und hören, was sie uns zu sagen hat. Genau das aber passiert selten.

Dabei ist es nicht schwer. Man muss nur einmal hinausgehen, an einen Ort, wo nicht Beton und Glas und Stahl regieren. Das Handy ausschalten, losgehen und dann: nichts. Nichts erwarten, nichts verändern wollen, nichts mitnehmen, nichts tun. Positiv neugierig sein, darauf achten, welche Gerüche der Wind heranträgt, wie sich das Licht schon im Laufe einer Viertelstunde verändert, welche Farben wir wahrnehmen, wo sich uns Tiere zeigen, welche Blätterformen die Natur hervorgebracht hat. Zuhören, nicht nur dem Außen, sondern auch dem Innen. Spüren, welche Signale der Körper sendet, den Gedanken folgen und sie wieder ziehen lassen. Mit ein wenig Geduld wird es gelingen, in einen Zustand von Kontemplation zu versinken, in dem man nicht über gestern nachdenkt und für morgen plant, sondern nur im Moment ist – dem einzigen Ort, an dem sich Glück empfinden lässt.

Wir streiten um den Mindestabstand von Windrädern zu Greifvogelhorsten, um die Breite von Blührandstreifen auf Getreideäckern oder um Grenzwerte für Nitrat im Grundwasser – aber reden nicht darüber, was uns Natur eigentlich bedeutet. Warum es uns schmerzt, wenn die drei alten Linden an der Dorfstraße gefällt werden, oder wieso das Trompeten der Kraniche im Frühling uns glücklich macht.

Das ist ein Skandal. Eine grandiose Fehlleistung sowohl von Umweltschützern als auch der Politik. Selbst in Debatten, in denen es eigentlich um die Schonung der Natur gehen sollte und damit um ihren Wert, nehmen Argumente um die vermeintliche Nützlichkeit den größten Raum ein. Niemand traut sich, die Ebene von Geld und Nutzen zu verlassen. Selbst wer eine enge Bindung zur Natur hat, spricht nicht in der Sprache der Liebe, sondern benutzt das Vokabular der Ökonomie. Um die Renaturierung eines Flusses zu rechtfertigen, wird betont, wie viele Überflutungsschäden sich dadurch verhindern ließen und wie förderlich die grüne Kulisse für den Tourismus sei. Das eine spart und das andere bringt Geld. Beides richtig. Aber eben nur ein Teil der Geschichte.

Der letzte Walfänger

»Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht«, heißt es in der Bibel. Diesen Auftrag haben wir ausgeführt. Mission accomplished. Der Mensch begreift sich als Nutzer und Verwalter der Natur, dem alles jederzeit nach Belieben zur Verfügung steht.

Wohin diese Logik führt, lässt sich auf einer kalten und felsigen Insel am Rand Europas beobachten. Island ist das letzte Land der Welt, das die kommerzielle Jagd auf Finnwale erlaubt.

Die zentrale Figur im isländischen Walfang ist Kristjan Loftsson, ein Mann in seinen Siebzigern, mit tiefen Falten im Gesicht, der beim Lachen klingt wie eine Krähe. Er ist mit Fischfang reich geworden, schon als Jugendlicher harpunierte er auf den Schiffen seines Vaters Wale. Loftsson wird von Tier- und Artenschützern gehasst. Sie nennen ihn Captain Ahab. Aber er ist kein Besessener, der Moby Dicks Verwandtschaft auslöschen will. »Ein Wal ist für mich nichts anderes als eine Makrele«, sagt er. Loftsson ist einfach nur ein Geschäftsmann. Für ihn gibt es zwischen Fisch- und Walfang keinen prinzipiellen Unterschied. Beides nutzt schwimmende Nahrungsressourcen, die man grundsätzlich ausbeuten kann.

Um einen großen Meeressäuger zu erlegen, schrauben die Walfänger einen Sprengkörper auf die Harpune, der im Körper des Wals explodiert. Der Todeskampf dauert bis zu 45 Minuten. Danach pumpen Loftssons Männer mit einem Gefrierkompressor zwei Grad kaltes Wasser in die Adern ihrer Beute, damit der Körper noch frisch ist, wenn er an Land zerlegt wird. In Island wird nur wenig Walfleisch gegessen, das meiste exportiert Loftsson nach Japan – obwohl es auch dort kaum noch nachgefragt wird. Eigentlich ist der Walfang völlig sinnlos.

Kristjan Loftsson rechtfertigt ihn trotzdem. Er sagt, die Jagd gefährde die Population nicht (was stimmt), und die Isländer hätten schon immer von den Ressourcen des Meeres gelebt (was auch stimmt). Loftsson hat ebenfalls recht, wenn er betont, dass Schweine ähnlich empfindsam und intelligent seien wie Wale. Und von ihnen tötet allein Deutschland 26 Millionen im Jahr, die noch dazu unter unwürdigen Bedingungen ein kurzes Leben in der Turbomast führen. Walfleisch hat, wie Loftsson betont, sehr viel Eisen, weshalb er es gefriertrocknen und zu Pulver verarbeiten will. Wieso sollte man also keinen Wal harpunieren?

Allein diese Frage ist eine Provokation. Dabei bejagen wir doch viele Tierarten, die wir für unsere Ernährung nicht zwingend brauchen. Rentiere, Wachteln, Krokodile. Kaum jemand regt sich darüber auf. Aber für die meisten Menschen sind Wale eben nicht nur große Makrelen. Sie sind etwas Besonderes. Sie faszinieren uns zutiefst.

Wale sind uns einerseits frappierend ähnlich – sie sind intelligent, kommunikativ, kooperativ und sozial. Gleichzeitig leben sie in einer Welt, die mit der unseren nichts zu tun hat: Wir werden uns niemals vorstellen können, was ein Cuvier-Schnabelwal fühlt, der in ewiger Dunkelheit mit Echolot nach Kalmaren jagt, während der 300-fache Druck der Atmosphäre auf seinem Körper lastet. Was ein Narwal denkt, der mit seinem Stoßzahn das Wasser fühlen kann. Was einer Buckelwalkuh durch den Kopf geht, wenn sie dem Gesang eines Artgenossen lauscht.

Grauwale durchschwimmen ganze Ozeane in einem Jahr, Pottwale schlafen mit einer wachen Gehirnhälfte vertikal im Wasser. Die Giganten sind zugleich mysteriös und vertraut. In einer Welt, der wir nach und nach jedes Rätsel austreiben, bleiben sie geheimnisvoll. Sie sind Boten einer fremden Dimension, die direkt neben unserer existiert und die uns immer verschlossen bleiben wird. Wale sind wunderbare Wesen.

Dennoch verfolgte der Mensch kaum ein anderes Tier so grausam. Wahrscheinlich jagten Menschen schon zu Zeiten der Römer Wale. Im 18. Jahrhundert waren fast alle wichtigen Jagdgründe entdeckt, und Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelte sich der Walfang dank Dampfschiffen und der Erfindung der Sprengharpune zu einer tödlichen Industrie, einem grauenvollen Gemetzel. Riesige Flotten grasten die Weltmeere ab und verarbeiteten die Wale direkt auf hoher See. War eine Art beinahe ausgerottet, nahmen sich die Jäger die nächste vor. Bis heute haben sich die meisten Populationen davon nicht erholt. Von einigen, wie dem Atlantischen Nordkaper, gibt es nur noch wenige hundert Tiere. Dabei wurde schon 1982 die kommerzielle Jagd verboten.

Die internationale Staatengemeinschaft zog im letzten Moment die Notbremse, um eine aus dem Ruder gelaufene Industrie zu stoppen. Aber das Moratorium war auch ein seltener Akt der Empathie mit Tieren. Nicht viele Arten haben so viel Glück. Wir geizen mit Mitgefühl. Außer Hund, Katze, Pferd gefallen uns noch Posterspezies wie Löwe, Tiger, Nashorn, im Meer die Wale, Delfine, Robben. Insgesamt käme man vielleicht auf hundert Arten unter Millionen, denen wir Mitgefühl schenken. Der Rest: verzichtbar, es sei denn, er bringt Geld.

Loftsson als Frage verpackte Provokation ist deshalb so schwer zu beantworten, weil er genau in dieser Verwertungslogik argumentiert. Gut ist, was Geld bringt. Man könnte aber die Argumentationslast umdrehen: anstatt Argumente für das Nicht-Töten sammeln zu müssen, fragen, mit welcher Rechtfertigung wir überhaupt solche Wesen harpunieren. Weder brauchen wir ihr Fleisch, noch kennen wir ihr Leid. Ihre Geheimnisse sind uns fremd. Wer fragt: »Warum sie nicht jagen?«, hat nicht verstanden, dass die Zeiten, in denen wir zum Überleben töten mussten, vorbei sind. Dass es überfällig ist, die menschliche Hybris zu zügeln.

Loftsson jagte zuletzt keine Finnwale mehr. Seine Ansichten hatten sich nicht geändert. Aber die der meisten anderen Menschen: Niemand wollte das Fleisch mehr kaufen.

Wir verschwinden in Einsamkeit

Homo sapiens, der Affe, der Gedichte schreibt und sich selbst im Spiegel erkennt, hat in seiner grenzenlosen Arroganz das größte Artensterben seit dem Ende der Dinosaurier in Gang gesetzt. Der Biologe E. O. Wilson hat die Gegenwart schon zum »Eremozän« ernannt – dem Zeitalter der Einsamkeit. Tatsächlich begeben wir uns in eine doppelte Einsamkeit, indem wir massenhaft nichtmenschliches Leben ausrotten und uns gleichzeitig von den verbleibenden Arten immer weiter entfremden.