Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

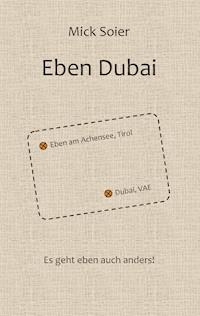

Eben Dubai handelt von äusseren und inneren Reisen, Abenteuern, alltäglichen Begebenheiten und der Suche nach Erfülltheit, Ausgewogenheit und Angekommensein. Dem Autor schwebte lange eine Fernreise mit dem Motorrad vor. Die Idee war, auf möglichst direktem Weg in den Indischen Himalaya zu fahren. Dieses Buch dokumentiert seinen Weg. Eine der Hauptbotschaften ist: «Es geht auch anders!» Anstatt sich ein Erwerbsarbeitsleben lang unachtsam, getrieben und egozentriert in beruflichen und privaten Hamsterrädern abzustrampeln, ist auch ein Leben in Achtsamkeit und mit Mitgefühl, Einsicht, Auszeiten und Selbstentwicklung denkbar und machbar! Der Autor stellt sich im Buch viele Fragen und liefert oft nur implizite oder bestenfalls individuell hilfreiche Antworten. Denn DIE Antwort gibt es nicht. Was ihn betrifft, findet er im Lesen, Schreiben und Reisen Antworten.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 393

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

www.soier.com/ebendubai/auszeit.htm

Mick Soier Social Media Hub:

www.soier.com/hub.htm

oder Kontakt via

Für meine Mutter,

die das Gefühl hat,

wenige Projekte zu Ende gebracht zu haben UND

dabei offensichtlich vergisst,

eines der größten, zeitaufwändigsten, nervenaufreibendsten

Projekte

sehr erfolgreich abgeschlossen zu haben:

das Großziehen ihrer Kinder!

Diese Anerkennung gilt

dito für meinen Vater.

Und, das soll die Leistung meiner Eltern

auf keinen Fall relativieren,

im Grunde für ALLE Mütter und Väter dieser Welt!

Ich habe allergrößten Respekt vor euren Verdiensten!

Chapeau!

Was definitiv und absolut für meine Eltern gilt.

Ohne euch wäre so etwas wie Eben Dubai nicht möglich!

Herzlichsten Dank!

Und für Roswitha, Sabine, Matthias und Doris,

die vier, die mich am 11. Mai 2014 am besten kannten;-).

Wunderbar, dass es euch in meinem Leben gibt!

Ihr seid wahre Schätze!

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Eben Dubai

// AUFTAKT //

// KAPITEL 1 // (Eben – Damaskus)

// KAPITEL 2 // (

Damaskus – Sinai

)

// KAPITEL 3 // (

Sinai – Assuan

)

// KAPITEL 4 // (

Assuan – Atbara

)

// KAPITEL 5 // (

Atbara – Gondar

)

// KAPITEL 6 // (

Gondar – Lalibela

)

// KAPITEL 7 // (

Lalibela – Ziway

)

// KAPITEL 8 // (

Ziway – Sanaa

)

// KAPITEL 9 // (

Sanaa und „Umgebung“

)

// KAPITEL 10 // (

Sanaa – Dhofar

)

// KAPITEL 11 // (

Dhofar – Mumbai

)

Dubai Eben

// INDIEN //

// ALPEN //

// HIMALAYA //

// KARAKORUM //

// HINDUKUSCH //

// RAWALPINDI //

// ADLERHORST //

// HÖLLE //

// HIMMEL //

Nachwort

Vorwort

Dieses Buch handelt von äusseren und inneren Reisen, Abenteuern, alltäglichen Begebenheiten und der Suche nach Erfülltheit, Ausgewogenheit und Angekommensein. In Bayern, auf dem Weg von Tirol in die Emirate, in Indien und Pakistan, in der Schweiz. Im Jahr 2005 lebte ich in Bayern. Und fühlte mich weder in mir wichtigen Bereichen angekommen, noch hatte ich endlich einen meiner lange gehegten Herzenswünsche realisiert.

Mir schwebte lange eine Fernreise mit dem Motorrad vor. Die Idee war, auf möglichst direktem Weg in den Indischen Himalaya zu fahren. Nach meiner Rückkehr wollte ich in Zentraleuropa in allen mir wichtigen Bereichen „ankommen“. Ich sehnte mich nach einer Partnerschaft. Ich wollte eine Art Heimatgefühl spüren. Meinen besten Freunden und den Orten meiner Lieblingsbeschäftigungen geografisch nahe sein. Und einer „Wohlfühl-Erwerbsarbeit“ nachgehen.

Dieses Buch dokumentiert meinen Weg. Ich habe es nicht unbedingt für eine breite Leserschaft geschrieben. Den Hauptzweck hat meine diesbezügliche Schreiberei schon längst erfüllt. Nämlich, mir eine Plattform zu bieten, über Erlebtes, Gefühltes und Gedachtes zu reflektieren und es mit meinen Liebsten zu teilen. Das Buch verlangt beim Lesen Wendigkeit, Flexibilität und Neugierde auf die Arbeit von „Hobby-Autoren“. Wie viel darf ich diesbezüglich dem Leser zumuten? Ist Eben Dubai zu viel Zumutung? Vielleicht.

Eine der Hauptbotschaften von Eben Dubai ist: Es geht auch anders! Anstatt sich ein Erwerbsarbeitsleben lang völlig unachtsam, getrieben und egozentriert in beruflichen und privaten Hamsterrädern abzustrampeln, ist auch ein Leben in Achtsamkeit und mit Mitgefühl, Einsicht, Auszeiten und Selbstentwicklung denkbar und machbar! Ich stelle mir im Buch viele Fragen und liefere oft nur implizite oder bestenfalls individuell hilfreiche Antworten. Denn DIE Antwort gibt es nicht! Was für den einen zum Beispiel eine höchst fruchtbare, sinnvolle, gute, interessante und wirksame Auszeit ist, stösst beim anderen vielleicht auf überhaupt kein Interesse und stellt mitunter sogar eine völlig unnötige Belastung dar.

Vielleicht animiert dich die eine oder andere Frage zur Selbstreflexion? Mögest du in diesem Fall innehalten und die für dich passendsten Antworten finden. Auf jeden Fall wünsche ich dir aber viel Spass, Freude und Beschwingtheit beim Lesen.

Mick Soier, Ladir, August 2014

Die Neuauflage von Eben Dubai entspricht im Wesentlichen der Version vom August 2014. Die wichtigste Neuerung ist, dass Tina Bader das Buch lektoriert hat. Ich verwende die Schweizer Rechtschreibung, und benutze somit kein ß.

Neu ist auch, dass einige Bilder aufgehellt sind. Das sollte in der gedruckten Version des Buches zu einer entscheidenden Verbesserung der Bildqualität führen.

Mick Soier, Ladir, April 2015

Eben Dubai

// AUFTAKT //

Das Wasser im Teekessel muss eine Zeit lang auf der Feuerstelle weilen, bis es zu kochen anfängt. Ähnlich müssen die Träume in uns eine Zeit lang reifen, bis sie sich zu manifestieren beginnen. Der Traum, mit dem Motorrad die Welt zu bereisen, schlummerte mehr als ein Jahrzehnt lang in mir. Mit der Umsetzung dieses Traumes geht Hand in Hand damit, auf der Suche nach innerem Frieden voranzukommen. Denn so eine Reise ist nicht nur eine nach aussen, aus der Heimat in die Welt hinaus, sondern genauso eine nach innen, in die Tiefen meiner Selbst.

Von 1996 bis 2005 unternehme ich zwei Langzeitreisen und mehrere kurze Ausflüge in die Welt hinaus. Als ich im Jahr 2005 in meinem Job nach Monaten des Wartens nicht mehr daran glaube, dass in absehbarer Zeit ein Folgeprojekt startet und die Routine des Arbeitsalltags unerträglich wird, packe ich die Gelegenheit beim Schopf: Ich kündige und freue mich auf die Umsetzung des Traumes, mit dem Motorrad Richtung Himalaya in die Welt hinaus zu fahren.

Anfang Dezember steigt an meinem Wohnort in Bayern die Abschiedsparty für meinen Lieben. Mit dabei ist unter anderem Tom, mein treuer Begleiter während der ersten zig tausend Kilometer. Unsere Antworten auf Fragen wie: „Habt ihr denn nun schon Visa?“ oder „Gibt es Neuigkeiten bezüglich dem Kauf der Motorräder?“ stossen so gut wie bei jedem auf Unverständnis. Wir haben uns nämlich drei Wochen vor dem geplanten Abreisetermin noch um nichts gekümmert. Aber zumindest können wir behaupten: „The spirit is alive“. Es ist nicht mein Stil, gross und detailliert zu planen. Meine zwei Langzeitreisen haben mich gelehrt, dass das A und O bei dieser Art zu leben, Flexibilität und Gleichmut ist. Die Dinge laufen selten bis nie so, wie du es gerne hättest oder im Vorfeld planst. Wenn du da nicht anpassungsfähig bist, verlierst du schnell die Freude am Sein. Selbst nach erfolgter Anpassung ist nicht alles nur erfreulich und toll. Wenn du nicht den Mut aufbringst, sowohl den angenehmen als auch unangenehmen Erlebnissen gleich zu begegnen, ist es schnell vorbei mit dem Seelenfrieden in deinem tiefsten Inneren.

Ein weiteres Merkmal unserer Planlosigkeit ist die Nichtbenutzung von Strassenkarten. Dies trifft zumindest für die Strecke bis nach Istanbul voll zu. Immerhin wissen wir grob, wo Dubai, das wir ursprünglich als Ziel ins Auge gefasst hatten, liegt, und dank des Abschiedsgeschenks auf meiner Party auch die Himmelsrichtung. Das Geschenk ist ein Kompass, der Wochen später bei einer Wüstenquerung Diego schockieren sollte, zumal sich dieser augenscheinlich etwas anderes darunter vorgestellt hat. Wir queren die Wüste ohnehin mithilfe seines GPS. Da denke ich mir, dass es nicht auf einen Hochleistungskompass ankommen wird.

Das Motorrad, eine Suzuki DR 800, erwerbe ich eine Woche vor der Abreise. Sie wird unter Kennern fallweise liebevoll „DR Big“ genannt und mit ihren fast 800 ccm und nur einem Zylinder dem Kosenamen durchaus gerecht. Tom ist mit der Beschaffung seiner mächtigen Zweizylinder-BMW ähnlich spät dran. Probefahrt kann ich keine durchführen, zumal ich immer mit Schneefahrbahnen konfrontiert bin. Mich reizt es zwar nichtsdestotrotz, der Händler hat dafür aber kein Verständnis. Die erste Fahrt auf dem neuen fahrbaren Untersatz findet kurz vor dem Aufbruch nach Italien statt. Denn da nenne ich die DR Big bereits mein eigen und der Händler kann mir nicht mehr dazwischenfunken. Erste Fahrt? Gut, ich muss mir eingestehen, dass der Händler so daneben nicht lag. Das Ding ist auf Schnee- und Eisfahrbahn mit der aufgezogenen Bereifung nicht fahrbar. Und: Das klar südlich von Österreich gelegene Italien auf einer Tour in Richtung Dubai, d.h. Südosten, bereisen? Nun, dies sollte nicht die letzte Abweichung vom Kurs sein.

// KAPITEL 1 // (Eben – Damaskus)

Na dann halt ein Kennenlernen auf der Reise selbst. Die ersten Kilometer müssen freilich überbrückt werden. Knackpunkt ist vor allem der Blosabichl, ein kurzer, aber steiler Hang ganz in der Nähe des elterlichen Hauses in Eben, dem Ausgangspunkt der Reise und Suche. Andere schlafen am 1. Jänner ihre Räusche aus, Tom und ich machen uns hingegen auf den Weg. Die Starthilfe in Form des Transports der Motorräder auf einem Hänger ist notwendig, um die Sache ins Rollen zu bringen. Meine billige Ausrede, dass wir aufgrund der Gegebenheiten die Abfahrt vielleicht verschieben sollten, erkenne ich schnell als solche. Will ich meinen Traum verwirklichen oder will ich es nicht? Ist die Zeit reif? Ja, sie ist es – und ich will. Da ist kein Platz mehr für Ausreden und Selbstbelügen.

Die nächste Prüfung kommt gleich nach den ersten Kilometern auf den Motorrädern selbst. Wir fahren entlang der Inntalautobahn. Es herrschen widrigste Witterungsbedingungen und das Visier meines Helms beschlägt binnen kürzester Zeit. Tom scheint es besser zu ergehen. Somit Visier hoch, Augen zusammenkneifen und hindurch durch das Vergnügen. Immer meinem Freund hinterher. Ab Wattens bleibt auf der Überholspur, die wir wegen der Sichtverhältnisse ohnehin nicht nutzten, der Schnee liegen. Ich fühle mich so richtig unwohl in meiner Haut. Was mache ich hier bloss? Ist das als Zeichen zu verstehen, dass die Zeit doch noch nicht reif für die Umsetzung meines Traumes ist? Oder prüft mich das Leben, um herauszufinden, dass ich es jetzt tun kann? Auf der Raststätte in Innsbruck fragen wir bei einem Schneepflugfahrer nach, ob denn zum Brenner hoch ähnliche Verhältnisse herrschen und mit Schnee auf der Fahrbahn zu rechnen ist. Er ermutigt uns, den Pass in Angriff zu nehmen. Nach dem Bergisel können wir uns tatsächlich das erste Mal auf die Überholspur wagen. Die Sache rollt, wenn auch nicht rund.

Der Kassier nach der Europabrücke scheint das zu erkennen und nutzt die Gunst der Stunde unserer Verzweiflung. Er prellt uns um ein paar Euro. Spätestens beim Überqueren des Passes und Sichten des „Willkommen in Italien“ ist aber jeder Unmut ob der Kälte, Nässe und des Abzockens verflogen. Ich kann und will einen kräftigen Jauchzer nicht zurückhalten und erfahre später, dass die Einfahrt ins Nachbarland Tom ebenfalls emotional bewegt hat. Als es bei Bozen bereits dunkel wird und es wieder zu schneien anfängt, beenden wir unsere erste Etappe. Wir lassen den Tag bei einem leckeren Abendessen in einem urigen Restaurant Revue passieren und freuen uns des Lebens und der Aussicht auf die nächsten tausenden von Kilometern. Für mich sollten es für Monate die letzten Knödel mit Sauerkraut sein. Und dazu, wie in unseren Breitengraden üblich, Bier vom Feinsten.

Der Spruch „andere Länder, andere Sitten“ greift bereits in Südtirol. Anstatt mittels dem gewohnten Heizkörper, wird das Hotelzimmer über eine wilde Konstruktion beheizt. Wir sind schon am ersten Abend mit der Herausforderung konfrontiert, wie wir am besten unsere Motorradbekleidung getrocknet bekommen. Denn dass diese bis auf das letzte Stück völlig durchnässt ist, überrascht bei den herrschenden Witterungsverhältnissen nicht. Wir fügen der Heizkonstruktion eigene bizarre Elemente hinzu, und fertig ist der Trockner. Es tut am nächsten Morgen gut, in trockene, warme Kleidung zu schlüpfen. Vor allem, da draussen schon wieder Sauwetter herrscht. Jeder von uns trägt mehrere Schichten an Klamotten. Das Anziehen ist stets eine Aktion. Wir begehen den Fehler, uns im beheizten Zimmer startklar zu machen. Ich bin bereits vor dem Verlassen des Hotels durchnässt. Dieses Mal nicht wegen äusserer Einflüsse, sondern wegen innerer. Schweissgebadet schwinge ich mich auf das Motorrad.

Über Verona geht es in die Lagunenstadt: Venedig. Es regnet in Strömen und uns ist bereits nach wenigen Deka Kilometern saukalt. Mein Helm setzt mir neben dem Beschlagen des Visiers mit enormen Windgeräuschen sowie Zugluft gleicherweise zu. Da bleibt wenig Aufmerksamkeit für das Umland. Und ausser den Zweifeln und dem Verfluchen des Wetters beschäftigt mich nicht viel. Wir haben uns im Vorfeld überhaupt nicht über die Strecke zum venezianischen Fährhafen schlau gemacht. Interporto klingt entfernt danach, erweist sich aber als völliger Flopp. Wir wenden, um zurück auf die Autobahn zu fahren. Bei der Mautstelle testen wir gleich das erste Mal an, wie robust Suzuki und BWM gebaut sind. Unsere Maschinen küssen nämlich den Boden. Warum? Nun, wir kommen nebeneinander zu stehen, Tom verliert das Gleichgewicht und löst den Dominoeffekt aus. Merke: Nie nebeneinander stehenbleiben! Ausserdem gewinne ich den Eindruck, dass ich die Big im Leben nicht alleine aufrichten kann. Der Schwerpunkt ist zu hoch und das Teil mit den weit über 200 Kilogramm zu schwer.

Vor dem Verschiffen nach Griechenland stehen uns einige Stunden für Venedig zur Verfügung. Ich war noch nie in dieser Stadt. Sie scheint mir in Europa ein kulturelles Musstdu-gesehen-Haben zu sein. Nach 31 Jahren Leben war es für mich also so weit. Ich verbinde damit Karneval, Gondolieri, viel Wasser, Gebäude auf Pfählen und alles, was Italien sonst zu bieten hat. Wie etwa köstlichen Wein und leckeres Essen. Trotz dieses Halbwissens, von dem manches mehr und anderes weniger zutreffend sein mag, wollen wir doch ernsthaft die Stadt mit unseren Fahrzeugen erkunden. Bringen wir da nicht etwas durcheinander? Es ist Winter, und nicht Sommer, die Aussentemperatur liegt um den Gefrierpunkt und das Wasser ist richtig kalt. Und vor allem: Wir sind mit Motorrädern unterwegs und nicht zwei Jetskis. Uns ist nicht danach, zu Fuss eine der Perlen Norditaliens zu erforschen. So beschränkt sich das Sightseeing auf einen fünfminütigen Abstecher in die Stadt hinein. Zuerst ist Tom dran, ich Suzi und die BMW bewachend, dann ich, Tom auf dem Posten. Denn wir schleppen folgendes Klischee mit uns herum: In Italien sind deine Sachen schneller weg, als du A sagen kannst. Zumindest kommen wir kulinarisch in einer der Vorstädte mehr oder weniger auf unsere Kosten.

Für die über vierundzwanzigstündige Fahrt mit der Fähre gönnen wir uns nach genauerer Betrachtung ein Upgrade von Auf-Deck auf Komfort-Sitz. Denn Deck klingt nicht gerade einladend und mit dem Sitz versichert man uns einen Komfort wie im Flugzeug. Was uns der Ticketverkäufer verschweigt: Es handelt sich um Sitze wie in einer 30 Jahre alten Iljuschin. So sind unter anderem die Lehnen nicht klappbar, ein Querliegen über mehrere Sitze also undenkbar. Ich finde unter Deck ein Sofa und damit Schlaf. Dass ich dort an sich nichts verloren habe, kümmert mich und die Besatzung wenig. Der Folgetag am Schiff zieht sich. Wir wollen Motorrad fahren, und nicht die Adria kreuzen. Bis dato werde ich das Gefühl nicht los, dass diese Reise mehr Leiden als sonst was ist. Das stille Pochen in mir bezüglich „Warum tue ich mir das an?“ wird aber deutlich von einem „Das ist sehr gut!“ übertönt. Weil ich es mir schönrede? Ein Zwei-Mann-Gruppendruck herrscht? Ich nicht umkehren möchte, bevor der Spass richtig anfängt? Dabei habe ich noch keine rechte Vorstellung von dem, was mir in den kommenden Monaten widerfahren sollte. Wenn ich sie hätte, würde ich dennoch weiterfahren?

Ich habe auch die Musse, über Hintergründe, welche mit meinem neuen Lebensabschnitt zu tun haben, zu reflektieren. Dazu wühle ich in den vergangenen ein bis zwei Jahrzehnten. Anfang der 1990er Jahre stecke ich mitten in der Pubertät. Sie ist ein altersbedingtes Faktum. Ob daraus notwendigerweise Stimmungsschwankungen und Gemütslagen resultieren, welche unter anderem meinen Eltern und meiner Schwester das Leben mit mir zur Hölle machen, lasse ich offen. Ich „versuche“ meinen Weg in der Gesellschaft, dem österreichischen Staat, in Europa und auf dem Erdball zu finden. Über ein Jahrzehnt später habe ich für mich zwar schon seit längerem erkannt, dass ich letzten Endes nur nach Frieden in mir, also dem Seelenfrieden, suche. Einzig mein Leben führe ich nach wie vor selten basierend auf diesem Verständnis. Daran werde ich noch länger arbeiten müssen.

„Sex, Drugs and Rock 'n' Roll“ sind Themen, die mich beschäftigen. Ursprünglich bin ich bezüglich Musik ein eingefleischter Heavy-Metal-Freak. Durch einen sehr guten Freund komme ich jedoch mehr und mehr in den Bannkreis der elektronischen Musik. Und in die Mühlen der diesbezüglichen Klischees. Es dauert lange, bis ich realisiere, dass es keine Rolle spielt, was die anderen denken. Und das es leichtfällt, gegen den Strom der Massen zu schwimmen, wenn ich von innen heraus angetrieben bin. Ich kann tanzen, die ganze Nacht lang tanzen, wenn ich mich voll und ganz der Musik hingebe. Wenn ich sie lebe und der Magie mit Demut begegne. Ganz ohne Drogen und Verschwendung von Gedanken an „Wie sieht die Tanzschrittfolge aus?“ oder „Bin ich eh im Rhythmus?“.

Die Ankunftszeit in Griechenland ist alles andere als günstig. Am späten Abend driften wir über schmierige Rampen ins Freie. Um diese Zeit ist es nicht mehr lustig, Motorrad zu fahren. Wir checken also nach nicht einmal einer Handvoll Kilometern in einem Hotel ein. Wie reibungslos die Einreise erfolgte, wird mir erst Wochen und Monate später so richtig bewusst. Die EU lässt grüssen. Keine Grenzkontrollen, keine Visaformalitäten, keine Einreisebestimmungen, wenn man mit dem eigenen Fahrzeug unterwegs ist, eine einheitliche Währung, relativ vertrautes Umfeld und ähnliche Kultur. Je näher ich auf der Reise meinem Ziel kommen sollte, desto mühsamer würden die Grenzübertritte sein. Vor allem jene, wo ich Suzi und mich verschiffen musste. Von Jordanien nach Ägypten gab es einen ersten Vorgeschmack, der Grenzübertritt Ägypten Sudan war mit zwei Tagen Kampf mit der Zoll- und Hafenbürokratie sehr zeitintensiv, Dschibuti Jemen toppte bisher Erlebtes, und der Knaller war schliesslich VAE Indien.

Die Etappe von Igoumenitsa nach Thessaloniki ist erneut nicht gerade purer Spass. Regen, Schnee, Regen und dann auch noch Dunkelheit. Zumindest gibt es an diesem Tag eine Lektion in Landeskunde sowie die Erinnerung, dass Klischees häufig fernab der sogenannten Wirklichkeit sind. Griechenland verband ich immer mit Strandurlaub, vielen Inseln, Ortschaften mit verwinkelten Strassenlabyrinthen und engen Stufenwegen, weissen Würfelhäusern, Terrassendächern, zahllosen Kirchlein und Kapellen mit lichtblauen Kuppeln. Berge und Passstrassen, Schneepflüge und Skilifte passen nicht in die von mir konstruierte Griechenlandwirklichkeit. Die Arbeit an einem der Ziele der Reise, nämlich mehr Bewusstheit für den Gegensatz Mythos und Wirklichkeit zu entwickeln, hat damit begonnen. Die Lektion ist nicht ganz schmerzlos, da uns die Landesstruktur bremst und Witterungsbedingungen zusetzen. Dafür klappt die Navigation gut. Wir sind zwar ohne Strassenkarte, dafür aber mit Roadmap unterwegs. Diese ist selbstgezeichnet und erweist sich als absolut ausreichend. Wenn wir auch die eine und andere Überraschung bezüglich der Strassenverläufe und Steigungen sowie Gefälle erleben. Ein Motorradhändler, bei dem ich mir noch Ersatzteile besorge, kann unserer Zeichenkunst allerdings wenig abgewinnen und skizziert uns die Strecke kurzerhand selbst.

Es handelt sich gerademal um den dritten Fahrtag, und mein Frontlicht quittiert schon seinen Dienst. Nun haben Tom und ich zwar in Sachen Maschinenbau maturiert, als Schrauberhelden gehen wir aber nicht durch. Es ist sicher keine Kunst, den Defekt an Ort und Stelle selbst zu beheben. Stattdessen wählen wir aber den bequemsten Weg. Wir akzeptieren den Ausfall und kompensieren ihn durch ein Vorausfahren von Tom, dicht gefolgt von mir. Sein vorderer Scheinwerfer weist uns beiden den Weg. Wie hervorragend dieser funktioniert, zeigt sich gerade in Tunnels und bei Einbruch der Dunkelheit. In der Werkstatt am Etappenziel haben sie zwar prompt eine passende Birne parat, bekommen diese jedoch nicht mehr korrekt eingebaut. Das merke ich erst einen Tag und viele hundert Kilometer später. Das glühend heisse Teil hat inzwischen die Fassung aus Plastik, in der es sitzt, völlig zerschmolzen. Das improvisierte Befestigen mit Klebeband, meinem bevorzugten Werkstoff und -zeug bei Mängeln jeglicher Art, fruchtet wenig. Wir greifen auf die bewährte Methode der gemeinsamen Nutzung des BMW-Scheinwerfers zurück.

Als Entschädigung für die relativ wilde reine Griechenland-Etappe gönnen wir uns am Abend ein Hotel vom Feinsten. Weder Reisevorbereitungen noch Nutzung von Strassenkarten und Reiseführern – wie finden wir unseren Weg und die Unterkünfte? Wir haben eine grobe Vorstellung davon, wo wir hin wollen, kennen die grossen Städte auf dem Weg dorthin und scheuen uns nicht, nach einem Hotel zu fragen. Und wenn äussere oder innere Umstände ein Weiterfahren zu einem gewaltigen Kraftakt machen, fahren wir ins Zentrum des Ortes, an dem wir uns gerade befinden und sehen uns nach einem Hotel um, das uns schon von aussen anspricht. Als nächstes wird von einem von uns ein kurzer Blick ins Zimmer geworfen und meistens nicht lange gefackelt. Bis jetzt drei Schüsse mit dem heutigen Volltreffer. Und die anderen zwei Unterkünfte gingen dito ins Schwarze.

Im Zentrum zu wohnen hat den Vorteil, nahe am Geschehen und der von uns erwünschten Infrastruktur zu sein. In Thessaloniki tauchen wir ins Nachtleben ein. Schöne, aufgebrezelte Mädels, Bars mit Stil, tolles Ambiente, schmackhafte Drinks und angenehme Musik. Alles ziemlich Schicky-Micky, abgesehen vom Augenschmaus der weiblichen Outfits und ihrer Trägerinnen, an sich nicht so mein Ding. Gerade mit meinem abgetragenen Biker-Outfit komme ich mir ausgesprochen deplatziert vor. Ich spreche mir selbst Mut zu, indem ich mir vor Augen führe, dass die anderen Gäste keinen blassen Schimmer davon haben, auf welch cooler Tour ich mich befinde. Schon verrückt, wie wir uns die Wirklichkeit zurechtbiegen. Uns mit anderen vergleichen. Gedanken machen, was die Aussenwelt von uns denkt. Anstatt natürlich aufzutreten. Authentisch und mit heiterer Gelassenheit. Ohne zu vergleichen, zu bewerten, zu klassifizieren und Begierden oder Aversionen zu entwickeln.

Wie in vornehmen Hotels üblich, ist das Frühstücksbuffet der Hit. Der Tag beginnt also schon einmal sehr gut. Und den Energieschub vom ersten Mahl des Tages haben wir dringend nötig, zumal die Monsteretappe Griechenland-Türkei ansteht. Es ist mir im Nachhinein völlig schleierhaft, wie Tom es bei seiner Rückfahrt fertigbringen sollte, die erwähnte Strecke und jene des Vortages auf einmal zu bewältigen. Die Etappe bei der gemeinsamen Hinfahrt ist nicht ganz, aber zumindest ziemlich genial. Wir sind so richtig im Flow. Erstmals ist die Fahrt mit ein paar Stunden Sonnenschein garniert. Immer wieder verblüffend, wie sehr wir uns teilweise über Kleinigkeiten freuen können, wenn uns miese Tage in Erinnerung rufen, dass Liebgewonnenes nicht selbstverständlich ist. Das ist eines der Ziele der Reise. Ich arbeite an der Bewusstheit, dass in unseren Breitengraden Alltägliches und nur allzu Natürliches so selbstverständlich nicht ist. Wenn du es über einen längeren Zeitraum mit Nahrung mit zweifelhaftem Geschmack und Nährgehalt, kaltem Wasser im Bad, abenteuerlichen sanitären Einrichtungen, lautem Umfeld oder verschmutzter Luft zu tun hast, schätzt du von zuhause Gewohntes plötzlich umso mehr. Und begegnest dem Leben vielleicht mit grösserer Dankbarkeit und Demut.

Für die Strecke Thessaloniki Istanbul haben wir uns nicht einmal die Mühe gemacht, eine Roadmap zu skizzieren. Die Herausforderung beginnt nach wenigen Minuten, zumal weder „Türkei“ noch sonst etwas Vertrautes beschildert ist. Planlos irren wir der Autobahnumfahrung entlang und bewegen uns klar in die falsche Himmelsrichtung. Es ist an der Zeit, Hilfe einzuholen. Wir stoppen bei einem Strassenwachttrupp und fragen nach dem Weg zur Metropole am Bosporus. Sind ja schliesslich nur zig hundert Kilometer. Zunächst ernten wir lediglich Ungläubigkeit. Als unseren Helfern aber klar wird, dass unsere Frage ernstgemeint ist, erklären sie uns mit Händen und Füssen, wo wir abzubiegen haben und wie es danach weitergeht. Später wird mir klar, wie unsinnig unsere Frage war. Es ist etwa so, als ob du in Wien nach dem Weg zur Hauptstadt der Schweiz fragst.

Das Durchfragen funktioniert tadellos. Dennoch brauchen wir zur Grenze länger als erhofft. Und der Übertritt nimmt erstmals auf dieser Reise Zeit in Anspruch. Wir verlassen das Territorium der Union. Als wir die Einreiseformalitäten hinter uns haben, bricht bereits die Dunkelheit an. Dennoch teilen wir das Gefühl, noch genug Kraftreserven zu haben, um das Etappenziel zu erreichen. Die Fahrt nach Istanbul dauert noch mehrere Stunden. Es ist stockfinster und regnet in Strömen. Die von anderen Fahrzeugen aufgewirbelte Gischt ist mit Schmutz und Schmiere vermischt. Mein sowieso schon getöntes Visier beschlägt, wie unter diesen Bedingungen die Regel. Ich habe keinen Frontscheinwerfer und fühle mich beim Fahren unwohler denn je. Frage mich, warum wir denn unbedingt mit der Brechstange ans Ziel müssen? Ob der vorausfahrende Tom mit ähnlich unguten Gefühlen und Gedanken wie ich zu kämpfen hat? Ob er sieht, wohin er fährt? Ihm ist doch hoffentlich bewusst, dass die Strassenverhältnisse in der Türkei nicht unbedingt zentraleuropäischen Standards entsprechen. Mich würde überhaupt nicht überraschen, wenn sich mitten auf der Strasse ellentiefe Schlaglöcher auftun. Ich trimme mich auf „Let go“ und „Vertraue ins Leben“. Einfach nicht die rote Schlussleuchte der BMW aus den Augen verlieren, ungefähr in derselben Spur fahren, Strassenunebenheiten und Rutschpartien mit Gefühl korrigieren. In etwa so wie beim Skifahren auf Buckelpisten.

Mir erscheint es wie eine Ewigkeit, bis sich die ersten Vorstädte von Istanbul vor uns ausbreiten. In der über zehn Millionen Einwohner beherbergenden Stadt finden wir durch ein Fahren nach Gefühl die Unterkunft. In diesem Fall kenne ich das Hotel von meinem Besuch im Vorjahr und weiss um seine ungefähre Position. Wir gönnen uns einen Ruhetag und nutzen ihn, um durch die Metropole zu flanieren, uns mit der orientalischen Kultur vertraut zu machen und uns an den Ruf des Muezzins zu gewöhnen. Die Gegend hat mich schon 2005 in ihren Bann gezogen. Antik trifft auf modern, alt auf neu, konservativ auf progressiv, Islam auf Christentum, Ost auf West, Asien auf Europa. Völlig eingehüllte Frauen begegnen dir in Istanbul selten. Und selbst in diesen raren Fällen lehnen sie mitunter als Nutzerinnen moderner Einrichtungen cool am Geldautomaten, ihre Körpergrösse durch hochhackige Schuhe betonend. In einem Restaurant im obersten Stock eines zentral gelegenen Gebäudes geniessen wir den 360-Grad-Rundumblick auf die Stadt, die unzähligen Minarette der Moscheen, Kirchtürme, imposante Hochhäuser und den Bosporus. Vergessen sind die Leiden aufgrund von Kälte, Nässe, Wartungsarbeiten am Motorrad und stundenlangen Fahrten. Umkehren kommt mir erst gar nicht mehr in den Sinn. Weiter, immer weiter in Richtung Dubai. So soll es sein. Das fühlt sich richtig, im Sinne von derzeit absolut passend, an. Die Tage in Istanbul sind nicht zuletzt ein Highlight, weil die Metropole die Brücke zu Asien bildet. Mit dem eigenen Motorrad den Bosporus zu überqueren, ist wohl nach dem Brennerpass der erste wirkliche Meilenstein der Reise.∗

Von Istanbul geht es erstmals mit einer vernünftigen Strassenkarte weiter in Richtung Osten. Warum ich vom totalen Chaosprinzip Abstriche mache, ist mir selbst nicht ganz klar. Denn die Methode des Weg-Erfragens hat sich bewährt. Tun sich Zweifel bezüglich meiner Lebensphilosophie auf? Ich glaube nicht an Glück und Vorherbestimmung. Ich glaube an die Konzepte „Alles hängt zusammen“ und „Nichts ist permanent“. Schlussfolgerungen daraus sind ein Leben in Liebe und mit Mitgefühl, heiterem Gleichmut, der Fähigkeit und Bereitschaft, loszulassen und dem Vertrauen ins Leben selbst oder dem, was ich Flow nenne. Was braucht es da Strassenkarten und Stadtpläne? Versicherungen gegen alle nur erdenklichen Eventualitäten? Impfschutz? Ersatzteile und Werkzeuge, mit denen ich das Motorrad in seine letzten Einzelteile zerlegen kann? Die Antwort ist klar: Die konsequente Umsetzung meiner Grundhaltung bedeutet, dass es nichts von alledem braucht. Woher kommt also das plötzliche Bedürfnis nach der Scheinsicher- und -informiertheit, welche eine Strassenkarte bietet? Ist meine Grundeinstellung Schwachsinn? Oder bin ich einfach noch nicht reif genug, sie voll und ganz zu leben?

Der Kampf während der Fahrt durch Nässe und Kälte bringt mich schnell wieder auf andere Gedanken. Weit kommen wir heute nicht. Nach nicht einmal 200 Kilometern sind wir bis auf die Unterhosen durchnässt und Temperaturen von nur knapp über dem Gefrierpunkt setzen uns enorm zu. Mich fröstelt es gehörig, die Zähne klappern, Finger und Zehen werden gefühllos. Mit Ach und Krach schaffen wir es zum nächtlichen Zwischenstopp in einem Provinznest. Dieses Mal geht die Rechnung der Hotelsuche im Ortskern nicht auf. Schliesslich treffen wir aber auf zwei freundliche Türken, die uns mit ihrem Auto durch von Schlaglöchern übersäten Zubringer- und Seitenstrassen, teilweise nicht asphaltiert, vorausfahren und eine nette Unterkunft am Stadtrand zeigen. Wir sind nahezu die einzigen Gäste und erwecken nicht nur wegen unserem Erscheinungsbild Aufsehen beim Personal. Unter Google Earth, von dem ich zwar schon gehört, es aber bis dato noch nie live gesehen habe, müssen wir denn auch den Rezeptionisten zeigen, von woher wir kommen. Schon verrückt, da stehst du in der Lobby eines Hotels in einer unbekannten türkischen Kleinstadt östlich von Istanbul und zoomst dich bis auf wenige Meter ans Haus deiner Eltern heran. Und wünschst dir vielleicht insgeheim doch, in der Heimat geblieben zu sein? Denn Tage wie heute sind nicht wirklich erbaulich.

Wenige Stunden und einige Ouzos später sollte alles schon wieder ganz anders aussehen. Mit dem Taxi lassen wir uns zurück ins Stadtzentrum chauffieren. Und lernen in einer Bar einen Deutsch-Türken kennen, der gerade zu Besuch bei seinen Verwandten ist. Er kippt sich einen Ouzo nach dem anderen rein und macht mit uns so richtig auf Kumpel. Mit der Landjugend am Nachbartisch kann unser neuer Freund nicht viel anfangen. Es kommt irgendwann zu einer unseres Erachtens heftigen Auseinandersetzung, deren Gründe sich uns verschliessen. Sein Mobiltelefon lässt er einstweilen auf unserem Tisch liegen. Als ein und dieselbe Anruferin schon zum wiederholten Male durchklingelt, schnappe ich mir das Teil und bringe es dem Besitzer an den Tisch, an dem heiss debattiert wird. Er schaut auf das Display, schreckt auf, hält seinen Zeigefinger vor den Mund, um mir anscheinend zu signalisieren, ich möge bitte nichts von unserem oder besser seinem Exzess verraten. Bevor sich unsere Wege trennen, will er uns noch unbedingt zu einer rund halbstündigen Taxifahrt in ein Kaff am Schwarzen Meer animieren, an dem es vor scharfen Frauen nur so wimmeln soll. Unser Kumpel versteht einfach nicht, warum wir nicht dazu zu bewegen sind. Was hält uns, beide derzeit Single, davon ab? Gehen wir davon aus, dass dort um diese Jahreszeit und an diesem Wochentag ohnehin keine Frauen anzutreffen sind? Und die wenigen, die du vielleicht triffst, dem ältesten Gewerbe der Welt nachgehen? Vor allem lehnen wir ab, weil wir vom Fahren platt sind und der Folgetag kein Honiglecken wird. Selbst als unser Freund weit seine Brieftasche öffnet, uns eine Handvoll grosser Euronoten zeigt und meint „was soll schon passieren?“, bleiben wir bei unserem „Nein“.

Am nächsten Tag arbeiten wir uns mit leicht brummenden Köpfen auf das anatolische Hochland vor. Einmal mehr säumen Schneebänder die Strassenränder. Das tut unserem Vorwärtstrieb keinen Abbruch. Sind wir denn so schnell abgehärtet? Oder haben wir den adäquaten Rhythmus zwischen Fahren und Pausieren in beheizten Raststätten gefunden? In Ankara arbeiten wir uns ins Zentrum vor und finden schnell ein passables Hotel. Der Manager spricht perfekt bairisch, was mich zur Annahme verleitet, er stamme ursprünglich aus unseren Breitengraden. Bei einem Gespräch stellt sich heraus, dass er sehr wohl Türke ist, aber jahrelang in Bayern gelebt hat. Meine Frage, ob denn der Gebetsruf des Muezzins live sei oder von einem Band gespielt werde, begegnet dieser weltoffene Mensch zwar nicht mit Empörung, jedoch mit ein wenig Unverständnis. Natürlich ist der Ruf live! Als wir Suzi und die BMW direkt vor dem Hotel auf dem Gehsteig parken und wie üblich aneinander ketten, ist ihm die Sache aber zu heiss, obwohl das Terrain von der Rezeption aus videoüberwacht wird. Er fordert uns auf, die vor Schmutz strotzenden Motorräder direkt in der Lobby abzustellen.

Bei der Durchquerung des Hochlands kreuzen wir das atemberaubende Kappadokien, welches aufgrund seiner Felsformationen Bekanntheit erlangt hat. Es ist saukalt und ich dichte irgendwann meinen Helm mittels Zeitungspapier und Klebeband gegen Zugluft ab. Dabei bin ich mir durchaus im Klaren, dass ein schnelles Hochklappen des Visiers dergestalt so gut wie unmöglich ist. Ich gehe das Risiko ein, und der strahlend blaue Himmel tut sein übriges, um unsere Moral zu heben. Im Süden gilt es das Taurus-Gebirge zu überqueren. Dessen Ausläufer zum Meer hinunter erinnern mich an Fahrten von Garmisch nach Seefeld. Derartige Vergleiche drängen sich häufig und scheinbar vollautomatisch auf. Warum kann ich das Umfeld nicht einfach wahrnehmen ohne zu vergleichen? Und damit einhergehend zu klassifizieren und zu bewerten? Weil mein Geist nun einmal anders konditioniert ist? Zeit unseres Lebens arbeiten wir mit Vergleichen, Klischees, Vorurteilen und Schubladen. Ich nehme äussere und innere Einflüsse wahr, denke und fühle etwas dabei, und ab damit in eine Schublade. Das ist schön oder eben hässlich. Das ist gut oder doch schlecht. Das will ich oder tendenziell eher nicht. Macht bisweilen durchaus Sinn, dieser Mechanismus. Stell dir vor, du musst jeden Input völlig neu verarbeiten. Oder du hinterfragst deine automatische Reaktion auf jeden Einfluss kritisch und tief. Wo soll das hinführen? Wie soll das denn funktionieren? Wohl gar nicht. Es geht meines Erachtens vielmehr darum, dass ich mir des Mechanismus bewusst bin. Und in den Lebenssituationen, in denen kritisches Hinterfragen angebracht ist, mit dem Muster des Vergleichens und Bewertens breche.

Unsere letzte Nacht in der Türkei im historischen Antiochia empfinden wir als unspektakulär. Unsere Stimmung ist aufgrund des miesen Wetters, dem absolut nicht prickelnden Hotelzimmer und dem anstehenden Grenzübertritt, der voraussichtlich mit Reibungen verbunden sein wird, nicht allzu gut. Erneut präsentiert sich uns der Tag grau in grau. Die Fahrt nach Syrien ist von der Distanz her kein Thema, dafür aber umso mehr bezüglich der Zeit. Denn an solchen Grenzen braucht es zahlreiche Stempel und Formalitäten, sonst geht da nichts. Dafür gibt es während einer der zahlreichen Wartezeiten Tee von einem Grenzbeamten. Die Unterhaltung ist aufgrund der herrschenden Sprachbarriere flach.

Wir benötigen über eine Stunde, bis wir Niemandsland befahren. Die Ausreise haben wir also hinter uns, der „Spass“ beginnt aber mit der Einreise nach Syrien. Wir fassen einen gehörigen Kulturschock aus. Die ersten Schocker sind die äusserst aufdringlichen Helfer, die eine Gegenleistung erwarten, sowie die sonstigen Abzocker direkt an der Grenze. Reisen nach dem Chaosprinzip und ohne Erfahrung in Sachen Grenzübertritt mit dem eigenen Fahrzeug fernab der Heimat hat zur Folge, dass wir völlig unvorbereitet auf das sind, was uns erwartet. Dass für das Visum Gebühren anfallen, ist soweit klar. Überhaupt ist das syrische Visum das einzige, welches wir nach dem Feedback von unseren Freunden auf meiner Abschiedsparty schon von zuhause aus in die Wege geleitet hatten. Die Gebühren für Zoll, obwohl das Carnet de Passages – ein Dokument für das Motorrad – scheinbar genau das ausschliesst, Kosten für Fahrzeugversicherung und totale Abzocke bei der Geldwechselstube treffen uns hingegen wie Blitze aus heiterem Himmel. Als ich den ersten Schock verdaue und mir klar wird, dass der Schalterbeamte viel zu wenig Wechselgeld zurück gegeben hat, nehme ich vor dem Schalter Aufstellung. Und was tut der Beamte? Er ignoriert mich völlig und wirft sich stattdessen nach einem bestimmten Muster immer wieder auf den Boden.

Es dauert eine kurze Weile, bis ich realisiere, dass es Zeit zum Beten ist. Und Arbeit hin oder her, diese dafür unterbrochen wird. Quasi Stillstand des öffentlichen Lebens. Dass Syrien darin so strikt ist, überrascht mich. Oder nutzt der Mann die Gunst der Gebetsstunde, um nicht auf mein lästiges Pochen auf mein Recht eingehen zu müssen? Ich bleibe hartnäckig und erinnere mich des Universalgesetzes des „Alles ist Wandel“. Er wird nicht ewig beten. Und danach muss er mir wohl zustimmen und das ausstehende Geld geben. Bezüglich Ersterem sollte ich recht behalten, bei Letzterem werde ich eines Besseren belehrt. Ich muss erkennen, dass er am längeren Hebel sitzt. Dito, was die Farce des angebotenen Wechselkurses anbelangt. Zähneknirschend ziehe ich ab.

Die Hotelsuche in der zweitgrössten Stadt Syriens gestaltet sich als nervenaufreibend. Oder sind wir aufgrund der Geschehnisse des Tages zu sehr gebeutelt? Es ist schon so, dass wir je nach Gemütslage völlig unterschiedlich an ein und dieselbe Herausforderung herangehen. Wenn wir ruhig sind, haut uns so schnell nichts um. Wir begegnen den Widrigkeiten mit einem Lächeln und empfinden sie oft gar nicht als schlimm. Wenn wir hingegen aufgewühlt sind, genügt mitunter ein winziger Funke, um ein Feuerwerk an emotionalen Explosionen auszulösen. Am liebsten würden wir in solchen Momenten schreien. Oder weinen. Oft vielleicht beides zusammen. Genau danach ist mir hier und jetzt zumute. Es ist einmal mehr bereits dunkel, Nieselregen macht uns das Fahren schwer und Desorientierung trägt ebenso wenig zu Wohlbefinden bei. Kaum halten wir an, bilden sich binnen Sekunden Menschentrauben um uns und unsere im Nahen Osten exotischen Motorräder. Die Zimmer in den ersten zwei Unterkünften, die ich checke, sind alles andere als einladend. Hinzu kommt, dass wir absolut kein Bargeld mehr haben. Es ist zum Verzweifeln. Bevor wir wild schreiend unserem Frust Luft machen, flüchten wir aus der Stadt hinaus zum Flughafen. Das pseudointernationale Territorium übt eine enorme Anziehung aus. Wir erwarten Sauberkeit, in Ruhe gelassen zu werden und vor allem einen Geldautomaten.

Die Geldtaschen mit druckfrischen Scheinen und die Bäuche mit Snacks gefüllt, machen wir uns neu motiviert wieder auf den Weg ins Stadtzentrum. Die Strassen sind teilweise in schockierendem Zustand. Schlaglöcher die Regel, manchmal fehlt beim Gully sogar der Deckel. Und in ein Loch von zwei Metern Tiefe und einem Durchmesser von mehr als einem halben Meter fährst du besser selbst mit einer Enduro nicht rein. Das Verkehrsgeschehen ist hingegen überraschend gesittet. Ist unsere Vorstellung, dass Araber wie die Henker fahren, ein Mythos? Nicht unbedingt, bei unserem Eintritt in diese Welt herrscht einfach auch deshalb relative Ruhe und Ordnung, weil gerade ein mehrtägiges Opferfest stattfindet. Aufgrund der Feiertage hält sich die Reizüberflutung in Grenzen. Die meisten Läden sind geschlossen, die Strassen teilweise wie ausgestorben. Mein erstes Frühstück kostet mich etwas Überwindung, da ich den Grossteil von dem, das mir aufgetischt wird, schlicht und ergreifend noch nie gesehen, geschweige denn gekostet habe. In Tirol sagen wir, „Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht“. Nun bin ich zwar nicht auf dem Bauernhof aufgewachsen, der Spruch hat aber Spuren tief in meiner Psyche hinterlassen. Während meiner Reisen in den letzten zehn Jahren ging es mir aber nicht nur darum, eine grössere Offenheit gegenüber anderen Menschen, Denkweisen und Lebensstilen zu entwickeln, sondern ebenfalls gegenüber fremdem Essen. Also wieder einmal Loslassen meiner Geschmacksvorlieben und -gewohnheiten, hineinbeissen und beobachten, was sich tut. Und siehe da, heute schmeckt das mir aufgetischte Frühstück alles in allem lecker.

Die nächste Etappe führt uns in den Osten direkt zum Euphrat. Das sich uns bietende Landschaftsbild ist anfangs absolut unspektakulär, ja geradezu trostlos. An einer Tankstelle gilt es dann erstmals passendes Öl zu finden. Das vom Hersteller empfohlene 10W-40 wird nicht angeboten. Also Zähne zusammenbeissen und Schmierstoff nachfüllen, der dem Ganzen zumindest dem Gefühl nach nahe kommt. Du hast dich bereits damit abgefunden, dass du keine Ahnung hast, wie viel Oktan das Benzin hat und wie sauber er ist. Mit dem Öl wird es früher oder später ähnlich sein. Tief in mir nagt dieses Suboptimum aber weiter. Es ist ein Vorgeschmack auf das, was mich die nächsten Monate immer wieder einmal gehörig auf Trab halten wird. Anstatt dich voll und ganz der Freude am Fahren und den vielen neuen Eindrücken um dich herum hinzugeben, versuchst du, dich in das Motorrad hineinzufühlen. Du hörst Geräusche, von denen du glaubst, dass sie im Motor, im Getriebe oder an der Aufhängung nichts verloren haben. Du spürst ein Fahrverhalten, das darauf schliessen lässt, dass sich ein Defekt anbahnt. Du siehst Details am Motorrad, die du noch nie wahrgenommen hast und die nur Schlechtes verheissen. In deine Nase dringen Gerüche deiner Big, die auf ernstzunehmende Motorprobleme hinweisen. Kurz, du zweifelst daran, dass du ohne Panne das nächste Etappenziel erreichst. Für mich, als bis dato Rucksackreisender, ein völlig neues Lebensgefühl. Und sie fühlt sich gar nicht angenehm an, diese neue Art des Reisens. Zumindest nicht, wenn es um diese Belange geht. Wäre da nicht die vollkommene Unabhängigkeit von öffentlichen Verkehrsmitteln und damit einhergehend eine grenzenlos erscheinende Freiheit, sollte ich diese Reiseform vielleicht ernsthaft in Frage stellen. So ist aber klar, dass die nagenden Gedanken wegen möglicher Pannen einfach eine Lektion mehr in Sachen Loslassen und Gleichmut sind.

Wir erreichen unser Ziel ohne Zwischenfälle und erkennen schon beim Auskundschaften der Stadt während der Zimmersuche, dass es sich am Fluss gut „shootouten“ lässt. Es sind zwar Reise-Enduros, die wir fahren, ohne Gepäck und mit vollem Herzen lassen sich aber selbst diese in bester Motocrossmanier über nicht befestigten Untergrund driften und fliegen. Es ist auf dieser Reise das erste Mal, dass die Motorräder im Gelände bewegt werden. Also genau dort, wo sich Tom auf zwei Rädern am allerliebsten aufhält und wo ich mich auf meiner Suzi zunehmend daheim fühle. Der erste Offroad-Shootout steigt also am Euphrat vor der Kulisse eines schönen Sonnenuntergangs. Ernüchternd ist, dass ich binnen fünfzehn Minuten zwei Zwischenfälle habe, bei denen ich alleine alt ausgesehen hätte. Zunächst fahre ich mich hoffnungslos im Schlamm fest und kurz darauf rutsche ich auf höllisch schmierigem Untergrund aus. G. Sala bin ich keiner, wird mir da bewusst. Ich scheine immer mal wieder solche kleinen Dämpfer zu brauchen. Ansonsten werde ich beim Fahren zu ungestüm. Vom Unterschied, mit dem Motorrad lange Strecken zu überbrücken und die dafür notwendige Ausdauer an den Tag zu legen, und dem Drehen einiger Runden auf der Crossbahn, ahne ich an diesem Tag noch nichts. In gleichem Masse verdränge ich, was auf der Hand liegt: Ich befinde mich nicht auf der Rally Paris – Dakar, unterstützt durch Begleitfahrzeuge mit unzähligen Ersatzteilen, Mechanikern, die ihr Handwerk verstehen und der ganzen Organisation um den Event herum. Mein Fahrstil entspricht nicht meinen Umständen. Und die lauten nun einmal, mit so wenigen Gebrechen wie nur möglich bis nach Dubai fahren.

Mit dem Bike und im Motorradoutfit zum Abendessen zu fahren, ist keine gute Idee. Du erregst schon als Nicht-Araber jede Menge Aufmerksamkeit. Im Restaurant kann niemand Englisch, Männern und Frauen werden getrennte Bereiche zugewiesen, nahezu das gesamte männliche Klientel saugt an Wasserpfeifen und mustert dich. Durch unsere Art des Auftretens können wir uns sicher sein, dass alle Augen auf uns gerichtet sind. Und das sind mitunter sehr viele. Es bleibt auch nicht beim Abtasten mit den Augen, sondern sie begrapschen dich mit ihren Händen, fummeln am Motorrad herum. Ganz Verwegene schwingen sich ungefragt auf deinen Sozius und sind unverschämt genug, um dich nach Geld für den Service, dich zu begleiten, zu fragen. Oder sie reissen am Heck, wenn du anfährst. Andere schiessen auf ihren Mopeds von links und rechts an dich heran, als seien sie D. Pedrosa beim Versuch, seinen Teamkollegen zu überholen. Diese Zeitgenossen scheinen teilweise keinerlei Verhaltensgrenzen zu kennen. Und schon gar keine zentraleuropäischen. Das schreit zukünftig nach einer neuen Ausgehstrategie unsererseits. Erst, wenn das Moped weggeräumt und die Lederkombi im Schrank verstaut ist, wird ausgegangen.

Der kommende Tag sollte einer der genialsten Fahrtage werden: die Durchquerung der syrischen Wüste. Und zwar hunderte Kilometer zu einer Oase, die sagenhafte Ruinen zu bieten haben soll. Wir haken noch einmal beim gut Englisch sprechenden Hotelmanager nach, ob denn der Verlauf der Route eh eindeutig ist. Er gibt uns klar grünes Licht. Am Vorabend klärte er uns noch auf, dass die Saudis die schlimmsten Besucher hier im Norden Syriens seien. Seines Erachtens benehmen sie sich absolut daneben, hinterlassen die Zimmer in übelstem Zustand, saufen und huren herum. Leben all das aus, was zuhause verboten ist. Wir bekamen nicht viel von diesem Gebaren mit, widmen uns jetzt voll der Wüstenquerung. Brettern über Schotter-, Lehm- und Sandpisten, die vom Feinsten sind. Unsere Orientierung verliert sich irgendwann vollends. Wenig überraschend, wo sich doch die Pisten häufig kreuzen und erschwerend noch dichter Nebel hinzukommt. Mir kommen kurz die Worte des Managers in den Sinn. Es sollte nicht das letzte Mal auf dieser Reise sein, dass ein von einem Hiesigen Geäussertes „no problem“ für mich nicht doch mit Schwierigkeiten verbunden ist. Ich kann mir den zynischen Gedanken nicht verkneifen, dass bei Sonnenschein und mit GPS jeder die Wüste durchqueren kann.

Und so abenteuerlich, wie es der erste Anschein erweckt, ist der Teufelsritt doch nicht. Wir befinden uns schätzungsweise auf halbem Wege zum Etappenziel. Bei voller Fahrt löst sich das Topcase der BMW. Schon seit einiger Zeit folgt uns ein Typ in Baumfällermontur und dazu passendem Arbeitshelm. Ich frage mich, wie er das auf seinem untermotorisierten Motorrad nur fertigbringt. Die Antwort darauf bleibt aus, doch das Wichtigste ist, dass er bei unserem Malheur ebenfalls anhält. Wir kommen mithilfe von Gestik und Mimik ins Gespräch und glauben irgendwann alle, dass wir dasselbe Ziel haben. Achmed, aus dem Irak stammend, regt an, gemeinsam weiterzufahren. Das ist uns nur recht, denn so müssen wir ihm nur folgen. Er dreht sehr beherzt am Gasgriff seiner 100-ccm-Maschine und fliegt durch den Nebel und über Bodenwellen. Nur nicht sein rotes Rücklicht aus den Augen verlieren, immer munter selbst am Gas hängen. Zeichnet sich da etwa ein neues Muster ab? Tom spielte schon mehrmals den Lotsen für mich, seit ich ohne Frontlicht unterwegs bin. Dort, und noch viel mehr hier, fände ich es nicht erbaulich, plötzlich alleine dazustehen. Alleine in der Dunkelheit. Oder jetzt in der Wüste. Mein Freund hätte selbstverständlich umgedreht, sobald er von meiner Abwesenheit Notiz genommen hätte. Und Achmed? Ganz tief in mir beginnt das ungute Gefühl zu keimen, dass ich in wenigen Tagen weder Freund noch Helfer als Begleiter habe. Tom muss zurück in die Schweiz, wo er seinen neuen Job antritt. Und Achmed wird schon längst zurück im Irak oder sonst wo sein.

Nach stundenlangem Fahren abseits befestigter Strassen und unter Bedenken, ob denn das Benzin überhaupt bis zur nächsten Tankstelle, wo auch immer die sein mag, reicht, zeichnet sich irgendwann ein schwarzes Band am Horizont ab. Und es ist keine Fata Morgana, nein, wir sind zurück auf Asphalt. Wir nehmen Abschied von unserem Lotsen und brausen in Richtung Westen davon. Die Oase muss bald kommen, in zehn, spätestens zwanzig Kilometern, so unser Kalkül. Ich fahre voraus und traue meinen Augen nicht, als ich auf einem Entfernungsschild die drei Zahlen 1 und 6 und 0 lese. Ich drehe mich um, verlangsame die Fahrt und warte auf Toms Reaktion. Beide müssen wir schmunzeln. Es ist bis jetzt einfach ein zu schöner Fahrtag, um uns durch die Erkenntnis bezüglich der noch zu fahrenden Distanz den Tag vermiesen zu lassen. Benzin ist aber sehr wohl ein Thema. Im schlimmsten Fall ist die nächste Tankstelle nämlich erst in der Oasenstadt. Denn viel scheint es entlang des schwarzen Asphaltbandes nicht zu geben. Und 160 Kilometer sind definitiv nicht mehr möglich. Wir wenden also und düsen die 40 Kilometer in die Stadt im Osten.

Trotz dieser 80 Kilometer Fleissaufgabe erreichen wir die Oase noch vor Einbruch der Dunkelheit. Dort werden wir einmal mehr mit einem wunderbaren Zimmer und obendrein dem besten Abendessen der letzten Wochen belohnt. Es handelt sich um eines der Nationalgerichte und ist eine Mischung aus Reis, Gemüse, Nüssen, Pilzen und weiteren Zutaten. Eine leckere Suppe als Vorspeise und der köstliche Nachtisch runden den Schmaus ab. Den Wein hätten wir uns hingegen sparen können. Andererseits entfaltet der Alkohol seine Wirkung und härtet uns für das, was folgt, ab. Im Internet-Café um die Ecke haben wir es mit der neuen Generation an Syrern zu tun. Sie arrangieren die Auffahrt auf den Datenhighway und sind, wie mir scheint, dessen beste Nutzer. Auf einem der Computerarbeitsplätze tauschen sie ungeniert die wildesten Fantasien in einem Porno-Chat aus. Auf einem anderen ziehen sie sich selbstgedrehte Videos und während exzessiver Partys in der Hauptstadt und gleichermassen in fernöstlichen Gefilden geschossene Bilder rein. Und auf einem dritten telefoniert der Bursche, der den Laden schmeisst, gerade über das Internet mit einer seiner Geliebten in Deutschland. Posaunt ins Mikro hinein und in das Café und somit zu uns hinaus, wie sehr er sich doch nach ihr sowie dem tollen Sex sehnt.

In der Hauptstadt Damaskus checken wir einen Tag später in einem noblen Haus ein. Vor allem die Lobby hat es uns angetan und Zimmer sowie Bad laden zum längeren Verweilen ein. Grosser Nachteil des Zimmers ist, dass es sich im Keller befindet. Somit hat es keine Fenster. An sich für mich als Liebhaber von Plätzen mit exzellenter Aussicht ein klares K.o.-Kriterium. In diesem Fall mache ich eine Ausnahme, da ich mir die Zimmer in den übererdigen Geschossen schlicht und ergreifend nicht leisten will und wir unter der Erde in unserer gemütlichen Höhle den Vorteil der grossen Ruhe geniessen. Kein Rufen des Muezzins, das dich aus dem Schlaf reisst, kein Strassenlärm, der dich nervt, einfach nur angenehme