Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Verlag Kremayr & Scheriau

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

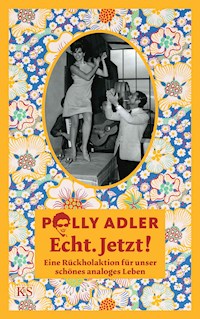

Offline, Baby! Der Kulturverlust durch die totale Digitalisierung verpeilt uns langsam. Also raus aus der Gefällt-mir-Nervosität der sozialen Medien und rein in die Schönheiten des analogen Lebens: handschriftliche Briefe jenseits von YOLO- und LOL-Lauten, die Reanimation einer durch exzessives SMSen verschwundenen Gesprächskultur, ausufernd zelebrierte Mahlzeiten ohne Food-Porn-Postings, echtes Amüsement abseits von Netflix-Binge-Konsum, Blickkontakte statt Wischbewegungen auf Tinder! Einfach wieder tatsächlich mit der Seele baumeln, anstatt durch das Internet zu taumeln. Für gewisse und oft auch die besten Dinge gibt es eben keine Selbstoptimierungs-App. Österreichs Chef-Satirikerin Polly Adler begibt sich auf die Suche nach der verlorenen Zeit und plädiert mit gewohnt ironischem Scharfsinn für die Wiederbelebung einer in Mitleidenschaft gezogenen Alltagskultur. Ein Ratgeber mit Augenzwinkern über die hohe Kunst des Müßiggangs, denn der Anblick von zwei Menschen im Kaffeehaus, die wortlos in ihre Smartphones starren, ist schon viel zu lang viel zu deprimierend. Irgendwie analogisch, oder?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 188

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Polly Adler

Echt. Jetzt!

Eine Rückholaktion für unserschönes analoges Leben

www.kremayr-scheriau.at

ISBN 978-3-218-01233-1

eISBN 978-3-218-01259-1

Copyright © 2021 by Verlag Kremayr & Scheriau GmbH & Co. KG, Wien

Alle Rechte vorbehalten

Schutzumschlaggestaltung: Peter Duniecki

Foto auf dem Schutzumschlag: Keystone Press / Alamy Stock Foto

Hintergrundillustration: Josef Frank / Svenskt Tenn

Polly-Adler-Grafik: Peter Duniecki

Buchgestaltung und Satz: Peter Duniecki

Inhalt

Analog, Baby!

Ruhmservice

Verapp’ wen anderen!

Komm, süßes Nichts

Gesprächs-Akrobatik

»Granaten im Kuvert«

Gedanken-Catering

Energiewolken aus dem Zuschauerraum

Kuschelhormone in Kalorienform

Freundschaft: die Untermieterin der Liebe

Für Doris,mit der man so herrlich analog lachen konnte

»Wie war das Leben schön!«

WOLFGANG AMADEUS MOZART

Analog, Baby!

»I do believe I’ve had enough …«

BOB DYLAN

Ich sehe eine Familie im Gänsemarsch auf einem Gehsteig spazieren. Vater, Mutter, Kind in vorgeneigter Haltung, den Blick wie hypnotisiert auf das jeweilige Smartphone gerichtet. Wahrscheinlich sagt diese Mutter nach dem Auftragen des Brokkoli-Auflaufs beim Abendessen, einem letzten Versuch eines analogen Zusammenseins in dieser Familie, zu ihrer Truppe sowas wie »Schmeckt es euch nicht? Ihr habt nämlich noch gar nichts gepostet!«

In den Kaffeehäusern der Stadt haben Sie sich schon an diese Form von Gesprächssituation gewöhnt: Zwei oder mehrere Menschen sitzen einander in Echtzeit, also in wahrer Wirklichkeit, wie das in Wien so schön heißt, gegenüber und starren auf die Displays ihrer Handys, dabei wird wie besessen darauf herumgewischt. Und wenig bis gar nicht geredet. Vielleicht ab und an ein müder Blick auf das Gegenüber gerichtet, der sich rasch wieder verflüchtigt. Echtzeit-Konversation kann einem ja auch wirklich so viel Kraft abverlangen.

»I’m not there / I’m gone«, heißt es in einem frühen Bob-Dylan-Song, die Songzeile hat sich Jahrzehnte später als gespenstische Realität in unsere Alltagskultur geschlichen.

Jeder scheint gerade woanders zu sein, nie dort, wo er gerade ist. Hunderte Filmchen sind auf YouTube zu sehen, in denen verzweifelte Kleinkinder um die Aufmerksamkeit ihrer Mütter buhlen, die aber ihren Blick ungerührt auf ihrem Display festbetoniert haben und ohne Reaktion auf die Veitstänzchen ihrer Fortpflänzchen bleiben.

Der so geschätzte »New Yorker«, die Bibel einer im Aussterben begriffenen Art von Journalismus, postete kürzlich einen Cartoon (ja, natürlich auf dem Instagram-Account), der einen abstürzenden Bergsteiger zeigt, der an der Hand seines Kumpels baumelt. Der hält in der anderen sein Handy und sagt, ohne auf den Freund in lebensbedrohlicher Lage zu schauen: »Nur noch ein Mail, dann bin ich bei dir. Und ganz der deine.« Ein anderer Cartoon zeigt Adam und Eva im Paradies. Während Eva auf ihrem Smartphone herumwischt, murrt Adam: »Jetzt mach schon, die anderen gehen bereits alle Äpfel pflücken.«

Auf einem weiteren Cartoon sieht man einen Mann, der mit aufgeklapptem Laptop in seinem Bett sitzt, darunter sind seine Gedanken geschrieben: »Hey, erst elf Uhr … Ich kann also noch in aller Ausführlichkeit Zeit im Internet mit Nichtstun verschwenden und damit meinen nächsten Arbeitstag ruinieren.«

Bei seinem letzten Auftritt im Wiener Konzerthaus hatte Dylan angesichts der vielen leuchtenden Displays über den Köpfen des Publikums aufgehört zu singen. Und sandte den scharfen Tadel ins Publikum: »Are we playing or are we posing?«

Good old Bob. Er hatte schon seelische Irritationen in den 1980er-Jahren, als man von ihm verlangte, seine Songs in Videos umzusetzen. Man wollte Videos von ihm! Man stelle sich vor!

Ich liebe Bob Dylan auch deswegen, weil er eine einzige Entzugs-Erscheinung ist. Seit 60 Jahren entzieht er sich konsequent allem, was gerade angesagt ist und die Industrie von ihm (wäre er nicht Bob Dylan) verlangen könnte. Und hat mit dieser Methode souveräner Arroganz oder versponnener Entrücktheit die anhaltendste Karriere der Popgeschichte hingekriegt.

We are constantly posing, Bob. Das kann tatsächlich auch lebensgefährlich werden. Fünfmal so viele Menschen starben in den letzten Jahren durch Unfälle beim Schießen von Selfies als durch Hai-Attacken. Der überwiegende Teil der Opfer waren junge Inder, die bei der »Selbstvergewisserung«, laut Psychologie das Hauptmotiv für den Selbstporträts-in-allen-Lebenslagen-Tsunami, auf Klippen abstürzten oder dann tatsächlich von dem herbeieilenden Zug, der den Hintergrund des Selfies stellen sollte, erfasst wurden. Oder mit einer Schusswaffe posierten, deren Auslöser nicht gesichert war. Das Bild deines Lebens.

Doch das Motiv der Selbstvergewisserung wird von einem ganz simplen anderen Motiv bei Weitem überstrahlt: nämlich den Neid des Beobachters zu triggern. Seht nur her, wie viel Spaß wir an diesem Ultra-Strand, in unseren affengeilen Hotelzimmern, in unseren superpittoresken Zweit- und Drittwohnsitzen haben, während ihr traurigen Mitbürger vor euren Ikea-Regalen versauert und ein Curry von vorgestern futtert.

Irrationale Versäumnispanik

Wenn Sie heute einen Kinosaal verlassen, befindet sich ein Großteil der aus dem Kino herausströmenden Menschen bereits Sekunden nach dem Ende des Films beim Hinausgehen in der vornübergebeugten Schildkröten-Haltung und im Wisch-Modus. Solche Beobachtungen können Sie natürlich nur machen, wenn Sie noch ins Kino gehen und nicht zu so einem Streaming-Junkie verkommen sind, wie ich es lange war, und zwar im Binge-Modus. Unter drei Netflix-Folgen lief gar nichts und natürlich musste die Dosis ständig erhöht werden.

Folgende Fragen beschleichen einen bei diesem Anblick: Warten diese Menschen auf ein für sie überlebensnotwendiges Spenderorgan? Liegen ihre Frauen möglicherweise in den Wehen? Sind sie unentbehrliche Entscheidungsträger in einem Krisenstab, der über das Wohlergehen der Republik wacht und lustige neue Corona-Regeln ersinnt? Wobei das Corona-Thema in diesem Buch, versprochen, nur äußerst marginal vorkommen wird. Meine und wahrscheinlich auch Ihre seelische Widerstandsfähigkeit oder auch Resilienz, wie das neuerdings so schick heißt, hat durch dieses verfluchte Jahr 2020 tatsächlich jede Menge Laufmaschen abbekommen. Manchmal wird es sich jedoch beim besten Willen nicht vermeiden lassen.

Warum leuchten unsere Gesichter also ständig im Widerschein des Displays, wieso begeben wir uns in freiwilliger Selbstentmündigung in diese dauernde Online-Symbiose?

»Was ist das Motiv?«, fragen die von Leben und Leichen zermürbten »Tatort«-Kommissare doch immer so gerne. Und: Wie ist diese irrationale Versäumnispanik des Off-life-Smombies zu erklären?

Smombie ist der Psychojargon für die Kreuzung von Smartphone und Zombie, also für jenen Menschentypus, der nach dem Verlust oder Diebstahl seines Handys mit ziemlicher Sicherheit von Phantomschmerzen oder lodernder Hysterie niedergestreckt werden würde.

Ganz simpel: Funktioniert wie jeder Suchtverlauf. Die Dosierung der Droge muss ständig erhöht werden, damit sich im Hirn das Gefühl der Belohnung auch einstellen kann. Klar gibt’s auch für die irrationale Versäumnispanik ein Hipster-Kürzel: FOMO, so die Abkürzung für »the fear of missing out«. Ursprünglich war das ein popkultureller Begriff für die Angst junger Menschen, die strebsam und allein im Zimmer vor ihren Büchern saßen, während die anderen den Bären im Kettenhemd steppen ließen, unbestuhlte Konzerte besuchten, kifften, stimmungsaufhellende Substanzen schluckten und ganz allgemein die Zeit ihres Lebens hatten. Inzwischen hat sich das Prinzip FOMO aber insofern verschoben, als nun die Angst dominiert, auf den sozialen Medien etwas Bahnbrechendes zu versäumen. Etwa Gwyneth Paltrows Posting zu ihrer Duftkerze mit Vagina-Geruchsnote zum Beispiel. Oder, etwas für die älteren Semester: Reese Witherspoon bei der Zubereitung ihres hautverbessernden Supersmoothies (Romana-Salat, Spinatblätter, die Hälfte eines Apfels, eine halbe Birne, Kokoswasser, falls sich jetzt ein Quäntchen FOMO in Ihr System geschlichen haben sollte). Oder die Gemüts-Offenbarung von Presley Gerber, dem Sohn des früheren Models Cindy Crawford: Der trübte die Idylle der Vorzeige-Insta-Familie erheblich, indem er sich das Wort »Misunderstood« unter das rechte Auge tätowieren ließ, anstatt wie seine Schwester Kaia konzentriert an einer Supermodel-Karriere zu arbeiten. Oder, oder, oder …

Die Kette der Pling-Pling-Pling-Botschaften ist endlos und die Intervalle werden immer kürzer. Reizüberflutung, bis der Arzt kommt. Das ist nicht nur eine blöde Floskel: Der Arzt muss auch tatsächlich manchmal kommen: Kopfschmerzen, Schlafstörungen, innere Rastlosigkeit, das sind noch die harmlosesten Hangover-Erscheinungen des digitalen Dauerrausches.

Möpse im Weihnachtsmann-Outfit

Vor einem Lokal hat ein Wirt eine Tafel mit der Aufschrift: »Tut doch einfach einmal so, als ob wir 1992 hätten. Trinkt Kaffee und redet miteinander! Es tut gar nicht weh!« aufgestellt. Aber habe ich überhaupt irgendeinen Grund, mich über den grassierenden Off-Life-Menschentypus erhaben zu fühlen?

Ich poste zwar keine Schlachtplatten, keine Möpse im Weihnachtsmann-Outfit und keine frisch lackierten Zehennägel, was man nach dem Shitstorm, der über die deutsche TV-Moderatorin Frauke Ludowig nach einer solchen Aktion schwappte, sowieso vermeiden sollte, aber auch ich hänge an meinem Smartphone wie an einer Nabelschnur.

Das Teil apportiert mir mit nahezu selbstzerstörerischem Tadel täglich eine Bilanz meiner absolvierten Bildschirmzeit. Das enthält insofern einen paradoxen Zynismus, als die Droge selbst, quasi als eine Art Service am Junkie, den Suchtverlauf dokumentiert. Ich habe, Schock lass nach, in den letzten zehn Tagen 20 Stunden in sozialen Medien verbracht. Fast einen ganzen Tag und eine ganze Nacht.

Ein Schnitt von zwei Stunden täglich, wobei das sonstige digitale ADHS – von Zalando über Netflix bis zur Second-Hand-App Willhaben, wo ich circa 15 Alerts für Panton, Josef Frank und andere Vintage-Designer eingerichtet habe – gar nicht mitgerechnet ist. Gibt es ein besseres »guilty pleasure«, als seinen Konzentrationsfluss zu zerhacken, indem man sich schnell noch einmal online eine Palette Teelichter mit Marokko-Ornamenten oder ein wellenförmiges Brotschneidebrett von einem abgedrehten skandinavischen Designer auf dem Cocooning-Versand Westwing klar macht?

»Exzentrische Leuchtfeuer der Unvernunft« nannte die Trendforscher-Doyenne Faith Popcorn in Vor-Internet-Zeiten diese Art von Belohnungsshopping, das inzwischen zu meinem Alltag gehört.

Ich bin also in ständiger Abhängigkeit von diesem Zeitfresser-Gadget, das mir gierig authentische Erlebniszeit wegfrisst. Und befinde mich in einem Dauer-Zickzack-Kurs wie ein gehetztes Kaninchen. Plop-plop-plop. Ständig tanzen Angebote von Dingen durch meine diversen Accounts. Vor drei Tagen habe ich mir die Preise von Creuset-Schmortöpfen (ja, Schmortöpfe sind die High Heels des Alters) angeschaut und seitdem werde ich mit Werbungen für Küchen-Accessoires nahezu torpediert. Und ich tappe nahezu jedes Mal brav in die Falle. Denn der Algorithmus hat meine Geschmackskoordinaten ganz präzise auf dem Radar.

Die kanadische Psychiaterin Shimi Kang behandelt seit fast 20 Jahren in Vancouver Kinder mit Suchtproblematiken. Computerspiele und soziale Medien sind jetzt ihr größter Nachschubgarant. Das Gehirn merke sich einfach Wege, die die Illusion vermitteln, sich größer, stärker und sicherer zu fühlen. Im »Spiegel« sagt Kang, was sich inzwischen in uns allen zur betonharten Gewissheit verdichtet hat: »Das Internet wird nicht mehr verschwinden. Man wird in dieser neuen Welt zurückbleiben, wenn man nicht lernt, sich darin zurechtzufinden.« Und damit klarkommt, sich auch einmal für Stunden abzukoppeln. »Emotionale Selbstregulierung« nennt die Psychiaterin das.

Im Zuge der Lockdown-Abenteuer, die uns das verfluchte Jahr 2020 beschert hat, haben uns sämtliche Psycho-Experten erklärt, dass wir eine Struktur in unseren Tag bringen müssen, sprich nicht den lieben, langen Tag im Schäfchen-Pyjama herumlungern dürfen, unsere Wohnung besuchsfein halten und nicht beim Konsum von »Netflix«-Zombieserien unkontrolliert bunt belegte Brote in uns hineinstopfen sollen. Ähnliches rät die Kanadierin auch älteren Kindern mit einer gröberen digitalen Suchtproblematik. Sie mögen sich ein Blatt Papier mit 24 Linien zur Hand nehmen und dort die Zeit markieren, die sie Schlaf, Hygiene, Essen, Sport, Beziehungen, Freundschaften widmen wollen. Der Rest könne dann ohne schlechtes Gewissen dem Flanieren im Netz gewidmet werden.

Klingt jetzt etwas entwürdigend für erwachsene Menschen, die noch nicht die Kontrolle über sich selbst verloren haben. Oder das zumindest meinen. Aber tatsächlich ist meine Konzentration schwer zu kontrollieren, sie hat jede Menge durchlässige Stellen und macht an manchen Tagen, was sie will. Und ich eigentlich nicht will.

Der amerikanische Neurowissenschaftler Daniel Levitin beschreibt in seinem Buch »The Organized Mind«, in welch bedenklichen Zustand unsere innere Biochemie durch diese permanente Torpedierung mit Mini-Impulsen gerät: »Der Effekt dieses Prinzips ist: Wir werden dafür belohnt, dass wir uns nicht mehr konzentrieren können, und suchen deswegen permanent Stimuli von außen.«

Der kanadische Autor Douglas Coupland, der die Lebensgefühl-Bibel der heute 50-Jährigen, »Generation X«, verfasst hat, bezeichnet in seinem »Leitfaden für die extreme Gegenwart« die Konsequenz dieses sprunghaften Verhaltens als »Zeitschmelze«: »Die so wahrgenommene Verkürzung des durch Multitasking übereffizient gewordenen Lebens lässt nicht mehr genug Zwischenräume für konkretes eigenes Erleben zu.«

Nur: Weiß ich in meinem Zustand der digitalen Dauernervosität überhaupt noch, wie ich mit dieser Lebenszeit analog umgehen könnte?

Auf Instagram formuliert eine Satirikerin namens »Queens Over Bitches« die Gebote der Stunde: »Lasst uns unsere Profile löschen. Kochen wir gemeinsam Abendessen! Wachen wir zu Morgensex auf, anstatt unsere Likes zu checken! Lasst uns die Welt ganz privat bereisen, ohne daraus einen Snapchat zu machen.«

Ein Meme kursierte kürzlich mit dem Text: »Ich habe heute einen Typen bei Starbucks gesehen. Ohne iPhone. Ohne Tablet. Ohne Laptop. Er saß einfach nur da und trank seinen Kaffee. Wie ein Psychopath.«

Ein New Yorker Hipster, der unter dem Insta-Pseudonym »Dude with A Sign« sozial-mediale Berühmtheit erlangt hat, lässt sich ständig mit Pappschildern in den hocherhobenen Händen fotografieren, auf denen handschriftlich notierte Sätze mit Inhalten wie »Hört auf, ständig eure Workout-Videos zu posten!«, »Niemand schert sich darum, welche Disney-Figur du bist« oder »Schluss damit, meine Messages zu reposten« zu lesen sind. Zusätzlich führt er noch einen Antikapitalismus-Kampf mit Parolen wie: »Gebt endlich mehr Chips in die Packungen!«

Einsam in Zoomistan

Auch viele der »digital stars« sind ganz offensichtlich schon von virtuellem Burnout geplagt. Und entwickeln Sehnsüchte nach mehr Analogie in ihrem Leben. Der damit verbundene Humor hat durchaus tröstliche Wirkung. Scherz und Schmerz sind ja nicht von Ungefähr nur durch einen Konsonanten getrennt, und die Phrase »Da haben wir Tränen gelacht« hat durchaus einen doppelten Sinn. Solche Ausreißer der Selbstreflexion haben auch etwas Beruhigendes. Man fühlt sich dann nicht so allein mit seinem »Unbehagen in der Kultur«, um Sigmund Freud zu bemühen.

Nachdem 2020 Zoom auf vielen Ebenen in unserem Leben Einzug gehalten hat, in Form von Konferenzen, Cocktailpartys, Kaffeepläuschchen etc., zeigte ein Cartoonist des »New Yorker« die tragisch-komischen Grenzen des sozialen Parallellebens. Auf einem runden Tisch steht einsam eine Geburtstagstorte, die nur von aufgeklappten Laptops umkränzt ist.

Das Kind kläfft mir bei einem herrlich altmodischen Telefonat (wir haben uns auf Zoom-Diät gesetzt) zu, dass ich mir gefälligst die Netflix-Dokumentation »The Social Dilemma« anzusehen habe: »Damit du einmal siehst, Muttertier, wie wir uns alle freiwillig verpeilen lassen.« Tatsächlich wird einem übel, wenn aus den Sekten Twitter, Facebook und Instagram ausgetretene Super-Nerds über die Manipulationsfertigkeiten von Zuckerberg & Co plaudern.

Schlüsselsätze der blassen Jungs mit den Krankenkassabrillen in dem Film sind: »Sie wissen, dass dein Dopamin-Haushalt immer und immer mehr Likes braucht«, oder: »Es geht nicht um Produkte, um die geworben werden soll, das ist ein großes Missverständnis. Denn du selbst, du bist das Produkt.« Das klingt sehr nach George-Orwell’schem Old-school-Pessimismus, aber die Typen, die diese Warnungen mit finsterem Blick von sich geben, sind relativ jung und waren beim Bau von Siliconhausen an vorderster Front dabei. Solche Anmerkungen gerade aus ihren Mündern zu hören, ist doppelt beklemmend.

Während ich das »Dilemma« streame, kontrolliere ich übrigens nervös auf Instagram das Herzchen-Aufkommen meines Claus-Peymann-Fotos nach der Premiere von Thomas Bernhards »Der deutsche Mittagstisch« im Wiener Theater in der Josefstadt. Und seit wann ein Herr, der mir nicht ganz wurscht ist, auf WhatsApp offline ist. Hat der vielleicht sogar ein Leben, in dem ich eine marginale oder gar keine Rolle spiele? Wie sonst lässt sich dieses durch und durch exzentrische Verhalten (offline, Oida, geht’s noch?) eigentlich erklären?

Zur nervlichen Beruhigung pirsche ich mich noch ein wenig in die Instagram-Accounts jener Menschen, die knietief im Glamour waten und ein so viel tolleres Leben als ich selbst haben, und fühle mich danach klein und entsprechend deprimiert.

Zwecks Gemütsauflockerung ein Besuch in der Facebook-Gruppe von Opfern narzisstisch gestörter Menschen: Eine Dame postet, dass ihre elf Frettchen ihr wieder die nötige Kraft geben, ein gesundes Verhältnis zu sich selbst zu entwickeln (»Wer braucht da eine Beziehung, wenn man so dolle geliebt wird …«). Und sie plant, den jetzt wieder um sie buhlenden Ex, dessen Profile sie eigentlich natürlich alle kurzzeitig gelöscht hatte, ins Nirvana zu schicken. Dazu gibt’s ein befremdendes Fotodokument in Form einer Kussszene mit einem dieser Frettchen. Vielleicht macht diese Art von Bühne die Frettchen-Frau ja glücklich. Zumindest vordergründig. Denn diese Frau wirkt einsam. Und wir, wir fühlen uns alle fast ein bisschen besser nach dieser voyeuristischen Flaniertour durch das Elend anderer Menschen.

Ganz im Sinne von Fran Fine, Sitcom-Göttin der 1990er-Jahre und coolstes Kindermädchen seit Mary Poppins, die ihren Beutekindern in »The Nanny« die Lebensweisheit mit auf den Weg gab: »Wenn es dir nicht gut geht, Schätzchen, besuche einfach nur Menschen, denen es viel schlechter geht.«

Es ist tatsächlich erstaunlich, mit wie viel – für Beobachter oftmals schmerzhaftem – Exhibitionismus Menschen ihre digitalen Chroniken zum Schauplatz ihrer intimsten Verwundungen machen: Sie zeigen ihren frisch operierten Hallux, vermelden medizinische Protokolle ihrer Darmbeschwerden (»Hey, habt ihr auch so oft dünnen Stuhl?«) in Begleitung trauriger Selfies, beklagen sogar, ohne sich offensichtlich einen Moment privater Trauer zu gönnen, den Verlust geliebter Menschen auf dieser Plattform oder installieren nachgerade Liveticker zu ihren Krebserkrankungen. Vielleicht geht es diesen Menschen ja tatsächlich besser, wenn dann 300 ihrer »Freunde« oder »Follower« die gleiche Plattitüde als Kommentar daruntersetzen: »Ich wünsche dir ganz viel Kraft in dieser schweren Zeit« oder: »Schicke dir ganz viel positive Energie!«. Sehr gerne werden in solchen Zusammenhängen auch die Adjektive »betroffen« und »berührend« von den Kommentatoren zum Einsatz gebracht. Dabei gibt es doch im Internet zahlreiche Websites, von denen man originellere Variationen von Beileidskundgebungen einfach in die Kommentarleiste kopieren könnte.

Die Macht erzählter Geschichten

Kaum jemand macht sich die Mühe, selbst geistig loszuturnen und seiner eigenen Fantasie einen Kickstart zu geben. Trauer ist doch eines der intimsten Dinge. Als meine über alles geliebte Großmutter starb, wollte ich nur die mir nächsten Menschen um mich haben und kochte wie verrückt. Die Idee, meinen Schmerz auf sozialen Medien publik zu machen, kam mir gar nicht. Mehr noch: Sie erschien mir geradezu obszön.

Ich erinnere mich an eine Reportage für »profil«, bei der ich mehrere hundert Schüler auf ihrer Exkursion in das Vernichtungslager Auschwitz begleitete. Im Zentrum dieser Reise stand der damals 104-jährige Marko Feingold, ein kleiner, eleganter Mann mit einem verschmitzten Maurice-Chevalier-Lächeln, der als junger Erwachsener Auschwitz und drei andere KZ-Höllen überlebt hatte. Die Kinder hingen an seinen Lippen, denn Feingold erzählte mit unermüdlicher Energie, oft bis in die späten Abendstunden, über den Lageralltag und wie er es geschafft hatte, zu überleben.

»Oral history«, also erlebte Geschichte in ihrer faszinierendsten Form, vor Ort und von einem solchen Zeitzeugen – eigentlich ein viel zu schwaches Wort –, von einem solchen Vergangenheits-Spürbarmacher: Was für eine faszinierende Kraft davon ausging! Kein TED-Speech, keine Zoom-Konferenz, kein YouTube-Film hätte auch nur annähernd diese Intensität von Authentizität einfangen können. Ich war damals sehr glücklich, in diesen drei Tagen dabei sein zu dürfen und liebte meinen Job, weil er mir neben viel anstrengendem Deadline-Stress solche Begegnungen überhaupt ermöglichte.

Feingold schilderte mir damals, dass eine Methode des seelischen Überlebens das gegenseitige Erzählen von Geschichten gewesen war. Während er und seine Mitleidenden, alle ihrer Kräfte längst beraubt, den gefrorenen Boden aufharken mussten, hielten sie sich mit Geschichten aus dem unbeschwerten Leben auf den Beinen. Er erzählte seinen Mithäftlingen vor allem von seiner Zeit in Italien, als er mit seinem Bruder die mondänen Hotels der Riviera abklapperte, um dort Bohnerwachs zu verticken. Und schwelgte trotz ständiger Todesangst in den opulenten Pasta-Gerichten, die sie sich damals in Italien nach den erfolgreichen Bohnerwachs-Verhandlungen gegönnt hatten, ehe sie diverse Signorinas zum Tanzen einluden. Die Idee, dass die Menschen einander in dieser unvorstellbaren Extremsituation mit Anekdoten von einem heiteren, unbeschwerten früheren Leben Trost verschaffen konnten, war einfach nur schön.

Später wurden die Schüler gebeten, Zettel mit einem Satz, der der Ermordeten gedachte, oder einem Wunsch an die Zukunft auf die stillgelegten Gleise zu legen. Sehr schnell machte sich unter ihnen Verunsicherung breit und viele, eigentlich die meisten, zückten ihre Smartphones, um im Internet nach einem passenden Satz für ihre Botschaft zu suchen. Ohne den Schutz des Netzes kein geistiges Gehen. Am Ende der Reise fragte eines der Kinder Marko Feingold, wie denn sein Lebensmotto laute. Feingold lächelte verschmitzt und sagte: »Ich bin da.« 2019 ist Marko Feingold im Alter von 106 Jahren gestorben. Aber er ist immer noch da.

Er hat mit dem Satz »Ich bin da« natürlich damals sein Überleben gemeint, aber ich musste bei der Heimreise im Autobus immer wieder an diesen Satz denken, als die Kids nach diesen intensiven drei Tagen wieder in Dauersymbiose mit ihren Displays gingen. Sie waren schon wieder nicht mehr da. So kann das Erlebte gar nicht sickern, sondern verflüchtigt sich sofort in alle Wahrnehmungs-Winde.

Ach, die goldenen Achtzigerjahre!

Die vorhin erwähnte Thomas-Bernhard-Inszenierung von Claus Peymann, dessen Verbeugungs-Bild ich natürlich sofort nach dem Schlussapplaus als Nachweis meiner bildungsbürgerlichen Verlässlichkeit auf Instagram gepostet habe, war übrigens im September 2020 Corona-bedingt mein erster Theaterausflug seit Monaten gewesen. Mir kamen nahezu die Tränen, als ich diese schauspielenden Echtmenschen auf der Bühne ein völlig analoges Universum kreieren sah und der 83-jährige Peymann sich danach mit Wehmut im Gesicht die wohlverdienten Jubelrufe abholte. No filter needed, dachte ich mir angesichts dieses Bollwerks an Authentizität, und musste schnell nach Hause. Wenn ich so gerührt bin, kann es bei mir nämlich flugs ins Peinliche kippen. Dann ist nämlich #nichtfremdsondernselberschämen angesagt.

»Wir müssen sehr glücklich sein«, sagte der Dokumentarfilmer Richard Rossmann, ein langjähriger Freund, mit dem ich vor einiger Zeit über salzburgische Wiesen stapfte, »dass wir diese Welt noch ganz analog erleben durften.« Eigenartig. Auch der Fortpflanz, der 31 Jahre jünger ist als ich, hat kürzlich geseufzt: »Mama, ich beneide dich wirklich sehr, dass du die Achtzigerjahre in deiner Blüte erleben konntest.«

Sehr charmant, ich hab’ dich auch sehr lieb, Stella. Ich dachte unwillkürlich an Marcel Proust und seinen schönen Satz über eine Pariser Lebedame: »Sie sah aus wie eine Geranie von gestern.« So ähnlich sah mich wohl das Kind.

Doch Literatur à la Proust, wo über mehrere Seiten der Faltenwurf eines Kissens beschrieben wird, sagt dem Fortpflanz natürlich nichts mehr. »Voll zach«, hieß es über solche Lektüre in ihrer Schulzeit, »zach« als Slang-Variante für »zäh«. Schließlich hat die ganze Klasse die Leselisten im Deutschunterricht mit Wikipedia-Inhaltsangaben abgearbeitet. Inzwischen liest das Kind. Dem Himmel sei Dank. Die Lebensbeichten von US-Komikerinnen, die es mit politisch-inkorrektem Humor zu Millionärinnen gebracht haben, hauptsächlich. Aber immerhin. Manchmal gehen die Samen, die man versucht hat zu säen, eben erst nach Jahren auf. Was für ein Stammbuch-Pathos, bitte um Nachsicht.

Die Achtzigerjahre. Als sie das Kind erwähnte, machte sich in mir Veteranen-Nostalgie breit. Dabei galten schon die als das Jahrzehnt der Oberflächlichkeit mit ihren Schulterpolstern, der Dosenmusik der Pet Shop Boys, Ivana Trumps toupierter Mähne, der Gier nach Selbstinszenierung und durchaus auch Selbstoptimierung und dem Spaß-Kapitalismus der Yuppies.

Man lacht sich heute schief, wenn man daran denkt, dass man rund um 1982 Freundinnen bat, im damals schwer angesagten Künstlertreff Café Hawelka anzurufen. Nur damit man sich dort vom Kellner, einem Herrn Eduard, das war damals der Hawelka-Kellner-King, im Gewusel ausrufen lassen konnte. Wenn der Herr Eduard laut und entsprechend entnervt den Namen über das Kaffeehaus-Stimmengewirr schnarrte, erhob man sich entsprechend stolz und schritt, aufgepumpt von seiner plötzlichen Bedeutung, in die Telefonzelle, um pseudowichtig diesen Anruf entgegenzunehmen. Na ja, ich kam aus der Provinz und war damals noch eine Novizin im großstädtischen Auftreten.