8,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Eifelbildverlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2022

Der Skandal der Nachkriegszeit

Die Kindheit und Jugend der Rosemarie Nitribitt.

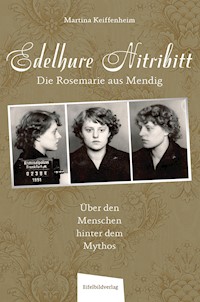

Rosemarie Nitribitt, geboren am 01. Februar 1933, ermordet am 01. November 1957. Ihr Leben und ihr Sterben sind ein Stück deutscher Nachkriegsgeschichte. Unzählige Filme, Bücher und Presseartikel befassten und befassen sich mit ihrem Leben und ihrem brutalen Tod.

Die überarbeitete Neuauflage des 1998 erschienenen Titels. Martina Keiffenheim beschäftigt sich eingehend mit dem Menschen hinter der Fassade der Edelhure. Sie beleuchtet Rosemaries Kindheit und Jugend, immer angetrieben von der Frage: Wie wurde Rosemarie Nitribitt eigentlich zu dieser skandalumwitterten Frau mit Kontakt zu bedeutenden Persönlichkeiten der Wirtschaft und Politik? Wer oder was hat ihr Leben beeinflusst?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 225

Ähnliche

EDELHURE NITRIBITT

DIE ROSEMARIE AUS MENDIG

ÜBER DEN MENSCHEN HINTER DEM MYTHOS

MARTINA KEIFFENHEIM

INHALT

Prolog

Edelhure Nitribitt

Warum ich dieses Buch schrieb

Düsseldorf

Die Rosemarie aus Mendig

1. Endlich ein Zuhause

2. Arbeiten – Lernen – Spielen

3. Ein großer Tag

4. Im Gleichschritt

5. Ende der Kindheit

6. Chocolate and chewing gum

7. Das Leben ist schwer

8. Kindfrau Rosemarie

9. Fürsorgeerziehung – Anstaltszucht

10. Heimweh

11. Erster Schritt ins bürgerliche Leben

12. Auf Jück

13. Liebe ist nur ein Märchen

14. Faszination Großstadt

15. Wie das Leben so spielt: Die Heck-Schwestern

16. Ab ins Kloster

17. Endstation Brauweiler

18. Auf eigenen Füßen

19. Ein bisschen Glück

20. Noch einmal zu Hause

21. Jähes Ende

22. Das letzte Geleit

Epilog

Meine Erfahrungen bei der Recherche

Rosemarie Nitribitt: Lebensdaten

Endnoten

Bildnachweis

Literaturverzeichnis

Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes mussten einige Namen von der Autorin geändert werden.

PROLOG

WEIHNACHTEN 1956

Am frühen Abend des 26. Dezember 1956 sitzt Christine Vollmer mit ihrer Familie im warmen Wohnzimmer. Es hört gerade auf zu schneien in Niedermendig. Karl, ein guter Freund ihres Mannes, ist zu Besuch gekommen. Die Kerzen brennen am Weihnachtsbaum, die Flammen spiegeln sich im Fenster. In der Dämmerung sind die Umrisse der weißen Bäume und Sträucher im Garten durch das Panoramafenster gerade noch zu erkennen. Das Radio spielt leise weihnachtliche Lieder, dampfender Tee steht auf dem Couchtisch, in einer Schale liegt Selbstgebackenes. Christine Vollmer liest ihrem kranken Sohn aus einem Buch vor. Er liegt mit fiebrig glühenden Wangen auf dem Sofa, hustet und niest. Plötzlich klingelt es. Christine steht auf und öffnet die Tür. Draußen steht Rosemarie Nitribitt, dick in einen Pelz gehüllt und lächelt. Sprachlos vor Freude und Erstaunen schaut Christine Vollmer die Freundin aus Kindertagen an.

»Nur ganz kurz«, sagt Rosemarie. Sie wolle nur mal vorbeischauen und fragen, wie’s denn so gehe. Endlich bittet Christine Rosemarie herein. Wie lange hat sie sie nicht gesehen! 6 Jahre? 7 Jahre? Rosemarie setzt sich zu ihnen ins Wohnzimmer und öffnet dabei den Mantel. Ein elegantes Kostüm schaut hervor. Sie ist dezent geschminkt und so unglaublich schlank! Sie sieht aus wie die Frauen auf der Titelseite einer Illustrierten. Rosemarie guckt sich langsam um, betrachtet freundlich Mann und Sohn. Die Jugendfreundin fragt atemlos, einem Trommelfeuer gleich: »Wie geht’s dir, Rosemarie? Was machst du, wo wohnst du?« »Es geht mir gut, Christine, ich wohne jetzt in Frankfurt.« antwortet Rosemarie lachend. »Aber wie geht es dir?« »Auch gut, nur unser Sohn ist so erkältet. Warte, ich hole dir auch eine Tasse!« sagt Christine, springt auf und eilt in die Küche. Rosemarie steht langsam auf und kommt ihr nach: »Ich muss wieder gehen Christine, ich wollte wirklich nur mal kurz vorbeischauen.« Christine Vollmer steht mit der Tasse und einem Teller in der Hand in der Küche und betrachtet die attraktive Frau vor sich. »Datt es ett Rös!« denkt sie verwundert. Rosemarie geht zur Haustür, öffnet sie ein bisschen, dreht sich aber noch mal zu Christine um, die immer noch in der Küche steht und das Geschirr festhält. Und dann sagt Rosemarie leise: »Ich beneide dich Christine!« Das ist das Letzte, was Christine Vollmer von der Freundin hört. Zehn Monate später ist Rosemarie Nitribitt tot.

EDELHURE NITRIBITT

EINE TRAURIGE NACHKRIEGSKARRIERE

Unaufgeklärte Morde reizen seit je her die Phantasie, insbesondere dann, wenn Sex, Geld und Größen aus Politik und Wirtschaft mit im Spiel sind. Rosemarie Nitribitts Ruhm und Faszination als legendäre Edelhure entstanden erst nach ihrem Tod. Dieser Tod jedoch blamierte die Adenauer-Republik als doppelmoralische Anstalt. Aber wieso eigentlich? Es war doch nur eine Dirne ermordet worden. Aber was für eine!

Frankfurt erlebte in den Fünfzigerjahren des vorigen Jahrhunderts die wildeste Phase des Wiederaufbaus seiner bombenzerstörten Innenstadt. Die Trümmer des Krieges waren gerade weggeräumt, Hunger und Elend überstanden. Man wollte Ruhe und Ordnung, war redlich, fleißig und züchtig. Diese Wohlanständigkeit ließ keine unverklemmten Sinnenfreuden zu und mit Währungsreform, regelmäßiger Nahrung und geheizten Räumen hielt in den Schlafzimmern eine auf Keuschheit bedachte Betulichkeit Einzug. Opulentes Sexvergnügen spielte sich nur in den Köpfen, Prostitution nur heimlich und in dunklen Vierteln ab. Im krassen Gegensatz dazu war die Nitribitt real, stand für Klasse, elegante Kleidung und ein Appartement abseits der herkömmlichen Hurenviertel. Sie war das erste Callgirl des Wirtschaftswunderdeutschlands, das auf Mief und Moral der prüden 1950er pfiff, provokant mit Luxusschlitten auf Kundenfang durch Frankfurt tourte und Schäferstündchen zwischen Chippendale, Nippes und Schleiflack bot. Ihre Kunden waren betucht und hochkarätig. Boulevardzeitungen spekulierten über die feinen Kavaliere – für den Mörder der 24-jährigen Rosemarie interessierte sich dann allerdings außer der Kriminalpolizei kaum noch jemand. Dennoch war der größte Sittenskandal der Nachkriegsgeschichte geboren und für einige Tage sogar interessanter als »Sputnik 2« und die an Bord befindliche Hündin Leika.

Bereits zu ihren Lebzeiten war Rosemarie Gegenstand unaufhörlichen Geraunes gewesen, wozu ihr Lebensstil und ihr täglicher Auftritt mit schwarzem Mercedes SL 190 – damals Sinnbild von Luxus, Erfolg, Solidität und sexueller Stimulans schlechthin –, in Frankfurts Innenstadt und vor dem Nobelhotel Frankfurter Hof (der Eintritt war ihr verwehrt) beigetragen haben. Ihre Inszenierung käuflicher Lust wirkte herausfordernd auf die spießige Gesellschaft, signalisierte er doch, dass ein Besuch bei ihr kein Abstieg war. Mit der Nitribitt im Lokal zu sitzen, gehörte zu den Extravaganzen der späten 1950er Jahre. Sie war sozial anerkannt in einer erfolgsorientierten Gesellschaft. Die moralische Entrüstung setzte erst nach ihrem Tod ein. Denn das es sie und ihre Karriere überhaupt geben konnte, war für die verklemmte Republik aus vielerlei Gründen schockierend.

Für die einen war der Luxus, der Rosemarie umgab, der direkte Ausdruck für die Unmoral ihrer Person und ihrer Arbeit schlechthin. Wie konnte eine, die von ganz unten kam, ›aus diesem unanständigen Gewerbe‹, in so kurzer Zeit und mittels allgemein gültiger Prestigeobjekte – Pelze, Mercedes und kostbarem Schmuck –, Zugang zu einer ›feineren‹ Gesellschaft finden?

Für die anderen war nicht Rosemarie Nitribitt die Verkörperung der Unmoral, sondern ihre Kunden: die Männer, die vom Wiederaufbauwunder profitierten, die es organisierten – Leitfiguren der damaligen Gesellschaft. Ihre Verbindung mit der toten Edelhure machte sie gegenüber der Öffentlichkeit anrüchig.

In ihrem kurzen Leben hatte Rosemarie erfahren: Glück ist käuflich, Liebe vergänglich. Das Einzige was zählt, ist Geld. Haste was, biste was. Sie schlief sich vom Café auf der Kaiserstraße in höhere Regionen der prosperierenden Gesellschaft empor. Ihr Name war ein Markenzeichen. Ihre Telefonnummer und ihr Künstlername Rebekka wurden von Hotelportiers und zufriedenen Kunden weitergegeben. Als Berufsbezeichnung gab sie, ihrem selbstgeschaffenem Image gemäß, ›Mannequin‹ an. Eingeweihte jedoch wussten, was sie tatsächlich war. Sie erschlief sich binnen kurzer Zeit kostbare Garderobe, wertvollen Schmuck, das Cabrio und eine Zwei-Zimmer-Wohnung im Nachkriegsneubau Stiftstraße/Eschersheimer Turm – nobelste Frankfurter Citylage. Im Laufe der Zeit wurde daraus ein Luxusappartement mit dutzenden von Spiegeln in graziösen, vergoldeten Rahmen. Das Schlafzimmer war in leichtem grün tapeziert und wie das Wohnzimmer mit echten Perserteppichen ausgelegt. Ein elfenbeinfarbenes Telefon, ein französisches Bett, eine Frisierkommode und Chippendale-Schränkchen bildeten das Mobiliar. In dieser feinen Wohnung lebte und arbeite Rosemarie. Jung und elegant, sauber und modisch – so haben sie Zeitzeugen in Erinnerung. Sie wirkte nie ordinär, fiel weder durch weit ausgeschnittene Dekolletés, noch durch hochgeschlitzte Kleidung auf. Sie war dezent, so wie ihre zahlende Kundschaft.

Irmgard, Rosemaries Halbschwester erinnert sich: »So viel geschminkt war meine Schwester nicht. So ein bisschen die Lippen bemalt, ein klein wenig Rouge und Puder, aber sonst hat die sich nicht so geschminkt, sie hat nie übertrieben. Und dann hatte sie immer so eine große Puderdose gehabt und da hat sie mir mit der großen Quaste aus Spaß ganz doll im Gesicht rumgewedelt, das staubte derart, da bekam ich gar keine Luft mehr! Da haben wir immer viel gelacht.«

Irmgard: Rosemaries Halbschwester

Das Heimkind Rosemarie war zur Grande Dame, das Flittchen zu einer erfolgreichen Geschäftsfrau geworden. Eine Prostituierte ohne Zuhälter. Mit dem zielsicheren Instinkt für das Nach-Oben-Kommen und mit Macht über die Männer. Mit Putzfrau, weißem Pudel, schwulem (bisexuellem)1 Laufburschen und ansehnlichem Bankkonto. Zwischen 50 und 200 Mark bezahlten die mächtigen Männer ihrer intimen Freundin. Kaum vorstellbar: 1957 allein soll sie 90.000,00 Mark verdient haben.2 Selten verprasste sie ihren Liebeslohn, sei sparsam bis geizig 3 gewesen. »Zur Tankstelle fuhr sie nur, wenn ein Kavalier ihr den Siebzig-Liter-Tank füllte. Kam es aber doch vor, dass sie selbst bezahlen musste, dann tankte sie nur ein paar Liter und gab keinen Pfennig Trinkgeld. Speiste sie mit ihren schwerreichen Kavalieren, dann geschah es nur in den allerbesten Restaurants. Und wenn sie ausnahmsweise einmal alleine essen musste, dann holte sie vom Krämer nebenan 100 Gramm Aufschnitt und schacherte um Pfennigbeträge«.4

Wann genau die bekannteste deutsche Kurtisane ermordet worden ist, lässt sich nicht mehr präzise rekonstruieren. Als die Putzfrau Rosemarie am 1. November 1957 findet, ist sie schon mehrere Tage tot. Mit einem Nylonstrumpf erwürgt, liegt sie, mit einem anthrazitfarbenen Kostüm komplett bekleidet, neben der Couch im Wohnzimmer. Von dem Mörder der 24-jährigen fehlt bis heute jede Spur, die Akte ist noch immer nicht geschlossen. Und so brodelten damals die Gerüchte über das Tatmotiv und kochen auch heute von Zeit zu Zeit in der Presse wieder hoch: war Rosemarie aus Liebe, Eifersucht, Rache oder Geldgier umgebracht worden? Hat sie etwa Politiker erpresst? Wirtschaftsspionage betrieben? Oder war da am Ende einfach nur ein Zuhälter, der sich ihr als »Beschützer« aufdrängen wollte? Es gibt dazu keinerlei neue Erkenntnisse.

Die Polizei fahndete 1957/1958 fieberhaft. Das berühmt-berüchtigte Notizbuch, das der Ermittlungsakte beiliegen und Kundenadressen, weit über Frankfurts Grenzen hinaus, beinhalten soll, führte sie jedoch nicht auf die Spur des Mörders. Das Geheimnis ihrer prominenten Kunden nahm Rosemarie mit ins Grab. Allein ein Name wurde bekannt: Harald Krupp von Bohlen und Halbach (†1983). Rosemarie soll ein Foto von ihm auf ihrem Nachttischchen stehen gehabt haben. Ein Freund der Familie wollte den Großindustriellen aus den Skandalen heraushalten und soll das Portrait nach dem Mord aus ihrer Wohnung entfernt haben. 5

Obwohl Hunderte von Spuren verfolgt wurden, verliefen die Ermittlungen im Sand. Der einzige Tatverdächtige, den die Kripo verhaften konnte, war der damals 39-jährige Handelsvertreter Heinz Christian Pohlmann, ominöser Freund und Begleiter Rosemaries. Stundenlang wurde er verhört. Auf die Frage, ob er wüsste, welche Männer Rosemarie bei der Einrichtung ihrer Wohnung finanziell unterstützt hatten, gab er den Beamten aber nichts Konkretes zu Protokoll. Er sagte nur: »Sie (Rosemarie) sprach lediglich in der letzten Zeit von einem der reichsten Männer Deutschlands, den sie zur Zeit als Freund habe. Den Namen hat sie mir nie genannt. Da sie von diesem Mann in ihrer Wohnung eine Fotografie hatte und mir dann später die Frankfurter Illustrierte zeigte (hier waren einige reiche Persönlichkeiten abgebildet. Anm. d. Autorin) und sie uns dann später einmal Wein einschenkte, und zwar aus einer Flasche, die mit der Krupp’schen Weinkellerei etikettiert war, habe ich angenommen, dass es sich hier um ein Mitglied der Familie Krupp handeln müsse.«6

Verteidigt wurde der Angeklagte Pohlmann von einem Mann, der schon in Nürnberg Hitler-Stellvertreter Rudolf Heß vor der Todesstrafe rettete: Dr. Alfred Seidl, später Innenminister in Bayern. Nach elfmonatiger U-Haft und 13 Prozesstagen im Frankfurter Schwurgericht wird Pohlmann aus Mangel an Beweisen freigesprochen.

Tatsächlich hatte sich die Polizei bei der Spurensicherung Schnitzer erlaubt. Die Ermittlungen glichen in einigen Punkten eher einer Kriminalgroteske als zielstrebiger Aufklärungsarbeit in einem Mordfall. So ist etwa bis heute nicht die genaue Todeszeit bekannt, weil die Kripo vergessen hatte, die in der Wohnung herrschende Temperatur zu messen. Der Verwesungsgrad der Leiche konnte nicht mit Sicherheit bestimmt werden. Sie unterließen es auch, die leeren Brötchentüten sicherzustellen, nachdem die Putzfrau der Nitribitt in ihrer Aufregung um ihre tote Arbeitgeberin den vertrockneten Inhalt in sich hineingeschlungen hatte. Dafür hält ein Beweisstück die Kripo auf Trab: ein Männerhut. Die Beamten fahnden tagelang nach dessen Besitzer, der schließlich auch gefunden wird: Kriminalhauptkommissar a.D. Helmut Konrad. Der hatte seinen Hut bei der Tatortbesichtigung auf den Boden gelegt, weil an der Garderobe im Flur kein Platz mehr gewesen war.

Pohlmann hingegen avancierte dank der bundesdeutschen Regenbogenpresse zum meist bemitleideten Mann der Republik. Er, der sich bis dato mit Unterschlagungen und Betrügereien über Wasser gehalten hatte, erhielt durch die Bekanntschaft mit Rosemarie einige nennenswerte Beträge.

So verkaufte er der Illustrierten ›Quick‹ seine »Erfahrungen und Erlebnisse mit Rosemarie«, inklusive seiner Hafterfahrungen und Unschuldsbeteuerungen. Ein in einschlägigen Kreisen bekannter Hamburger Anwalt kaufte ihm im Sommer 1959 für 50.000,00 DM die ›Persönlichkeitsrechte‹ ab.

Auftraggeber des Anwalts: ein Prominenter aus dem Kundenkreis der Nitribitt. Sein Name blieb unbekannt. Selbst eine Filmrolle für 10.000,00 DM Gage wurde ihm von den Produzenten Hartwig/Fritko angeboten.

Wenn Heinz Pohlmann doch der Mörder gewesen sein sollte, hat er sein Geheimnis mit ins Grab genommen. Pohlmann verstarb 1995 in München.

Für Bevölkerung, Presse, Autoren und Filmproduzenten war der Name Nitribitt auch Jahre nach dem Mord zugkräftig und regte die Phantasie an.

Bereits ein halbes Jahr nach ihrem Tod schrieb Erich Kuby das Drehbuch über ›Das Mädchen Rosemarie‹. Regisseur Rolf Thiele (†1994) inszenierte diese Satire auf die »Wirtschaftswundergesellschaft«, Nadja Tiller spielte die Hauptrolle. In einer Mischung aus realistischer Darstellung und kabarettistischer Übertreibung gestattete der Film scheinbar einen Blick in die Welt der Industriekapitäne und ›Unternehmer, die zur Kundschaft der Nitribitt gehörten. Die bundesdeutsche Gesellschaft erschien als konsum- und machtorientiert, politisch und sexual-moralisch konservativ. Die Dreharbeiten gestalteten sich äußerst schwierig, sie wurden von Firmen und Personen behindert, die um ihre Reputation fürchteten. Noch ehe der Film in die Kinos kam, sorgte die Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK) für eine ›Entschärfung‹ des Streifens und verlangte, ihn nicht »zur Vorführung unter 18 Jahren« freizugeben. Die Uraufführung am 28. August 1958 in Frankfurt am Main sorgte für Aufruhr und Massenansturm. Das Auswärtige Amt fürchtete um das internationale Ansehen der Bundesrepublik und wollte im selben Jahr sogar die Aufführung des Filmes auf der Biennale in Venedig im selben Jahr verhindern. Erfolglos. Der Münchner Filmproduzent Ludwig (Luggi) Waldleitner (†1998) hatte die Filmrollen, versteckt unter der Matratze seines Schlafwagens, nach Venedig geschmuggelt. Dort erwies sich der Thiele-Film »als eine der wenigen Arbeiten, mit denen der deutsche Film einige Ehre einlegen kann«. Im Ausland reagierte man nicht annähernd so hysterisch und würdigte vor allem die schauspielerische Leistung der Darsteller. »Das Mädchen Rosemarie« gilt als Klassiker und wurde der erfolgreichste Film des Jahres 1959.

Wenig später schrieb Erich Kuby den Roman zum Film unter dem Titel: ›Rosemarie, des deutschen Wunders liebstes Kind‹. Das Buch wurde ein Bestseller und in 17 Sprachen übersetzt.

›Die Wahrheit über Rosemarie versprach der Film des Produzentenpaares Hartwig/Fritko zu werden und garantieren sollte das eben jener Handelsvertreter Heinz Pohlmann – Freund und Begleiter Rosemaries zu Lebzeiten. Die Produzenten engagierten ihn als Hauptdarsteller, »obgleich ein gutachtender Psychiater ihm äußerste Unglaubwürdigkeit bescheinigte und er noch immer, wie der Frankfurter Oberstaatsanwalt Wolf sagte, dringend der Tat verdächtig ist«7 und drehten schnell 400 Meter Film, bevor Pohlmann wegen diverser Betrugsdelikte wieder seine Zelle im Frankfurter Untersuchungsgefängnis beziehen musste. Aufgrund des imposanten finanziellen Erfolges, den der Thiele-Film eingebracht hatte, zeigten sich die Kino-Inhaber und Theaterbesitzer Frankfurts sehr interessiert an dieser Neuverfilmung: die Biographie der Nitribitt »von der frühen Jugendzeit in der Gosse bis zum SL« – unterbrochen von den in Großaufnahme gesprochenen Kommentaren Pohlmanns. Der zog sich aber später aus diesem Geschäft zurück und der Schauspieler Jan Hendriks übernahm seinen Part. Der Film erntete nach seiner Ausstrahlung im Dezember 1959 harsche Kritik und wurde auch nicht im Fernsehen gezeigt. »Dieser Film ist nichts als ein unzulänglicher (weil unpointierter) Kriminalfilm mit prostitutionellen Einlagen, halb Dirnen-Menetekel und halb Schauerfilm. (…) Man merkt dem Drehbuch noch an, dass es einmal als eine Rechtfertigung Pohlmanns gegenüber dem Staatsanwalt gedacht war. Die Intimitäten, die da ausgebreitet werden, stammen samt und sonders von ihm. (…) Ein neuer Versuch, aus der Dame Nitribitt Kapital zu schlagen. Man sollte den ganzen Fall der Staatsanwaltschaft überlassen.«8 »Als Titeldirne vermag die Engländerin Belinda Lee allenfalls mit ihrer attraktiven Körperlichkeit vorzutäuschen, es handele sich hier um Wirklichkeit.«9

In der Mainzer Fastnacht 1958 sangen die Hofsänger fröhlich: »Dafür benutz’ ich nit die Bitt …«.10 Auf dem Frankfurter Weihnachtsmarkt wurde das herkömmliche Lebkuchenherzen-Sortiment im Dezember 1957 um eine aktuelle Zuckergussaufschrift erweitert: ›Nitribitt II‹11. Nitribitt-Witze kursierten. Hunderte. Man erzählte sie nicht hinter vorgehaltener Hand, sondern fröhlich am Stammtisch, im Café, auf der Straße. Gemeint war aber nicht das brutal getötete Mädchen. Der Name Nitribitt (»Das klingt ja wie Sprengstoff.«) war längst losgelöst von der Person, die ihn führte. Er stand für Luxus, Laster und Lotterleben, für das Halbseidene, das Dolce Vita. So dichtete zum Beispiel der ehemalige Abgeordnete des Deutschen Bundestages, Georg Dewald, munter in der Zeitschrift ›Der Spiegel‹:12

Nitrit und auch Nitribitt

Beide sind sie Gifte

Das eine macht den Magen sick,

Das andere schwächt die Hüfte.

Nitrit und auch Nitribitt

Füllt das Konto »Haben«,

In den Kassen: Klick, klick, klick,

Über uns die Raben.

Nitrit und auch Nitribitt,

Wirtschaftswunderzeichen.

Was bleibt übrig? Nichts als Shit

Und am Ende – Leichen.

Der damals 66-jährige Georg Dewald, Tapeziermeister von Beruf, spielte noch auf einen anderen Skandal der Zeit an: den Nitrit-Skandal. Metzger mischten damals unerlaubte Mengen Nitrit unter ihre Ware, die daraufhin zwar rosig schönes Fleisch offenbarte, aber gleichzeitig giftig war.

Ein Kuriosum besonderer Art war die Erfindung und Herstellung einer illegalen »Nitribitt -Sondermarke«, die – nach Ansicht von Fachleuten –, eine ›grafisch ausgezeichnete Arbeit‹ war. Fieberhaft fahndete die Bundespost 1968 nach den Urhebern. Die Bevölkerung wurde bei der Suche nach den unbekannten Herstellern um Hilfe gebeten und aufgefordert, die pornographische ›Rosemarie-Marke‹ sofort beim nächsten Postamt abzugeben. Die rote 30-Pfennig-Briefmarke trägt die Inschrift ›Deutsche Bundespost, 1958–1968. Zehn Jahre Trauer um R. Nitribitt‹. Sie entspricht in ihrer Größe den Wohlfahrtsmarken und zeigt eine unbekleidete Frau mit einem Dolch in der Brust. Außerdem ist eine Waage mit zwei Schalen abgebildet. In der einen Schale liegt Geld, in der anderen ein Herz.13

Mit der Briefmarkenaktion verabschieden sich die ständigen publizistischen Begleiter für eine Weile. Nur alle Jahrzehnte erscheint hier und da mal ein Artikel oder eine Reportage zu Rosemaries Todestag bzw. zu dem ungelösten Mordfall, ohne Neues zutage zu fördern.

Eine interessante Variante des Themas ›Rosemarie Nitribitt‹ inszenierte Buchautor und Regisseur Horst Königstein 1985. Unter dem Titel ›Die eigene Geschichte‹ schrieb er für den NDR/WDR eine fiktive Story über Rosemarie als noch lebende, fünfzigjährige Geldverleiherin, die von einem Frankfurter Stadtrat ein Denkmal für sich fordert. Mit Carola Regnier in der Titelrolle, Heinz Baumann als Stadtrat und Bodo Kirchhoff als einen, der sich dringend Geld leihen will, aber nicht dazu kommt.

Mit den ›German Classics‹ 1996, einem Remake von Leinwandklassikern aus den 1950ern, wird ›Rosemarie‹ wieder in großem Stil und mit herkömmlicher Story erneut verfilmt. Eichingers Neuinszenierung des Thiele-Films ist nicht gesellschaftskritisch, aber detailfreudig und unterhaltsam. Ein gelungenes Melodrama, das erzählt, wovon Kino immer erzählt: von Liebe und Tod.

WARUM ICH DIESES BUCH SCHRIEB

Provinzialin Schwester M. Roswitha Wanke:

»Es sind doch schon zwei Filme und ein Buch über Rosemarie Nitribitt erschienen! Können Sie denn mit Ihrem Buch noch Wesentliches hinzufügen? Und vor allem, sind die Aussagen Rosemarie, ihren Angehörigen und den Menschen überhaupt hilfreich?«

Jutta W. Thomasius, Frankfurter Journalistin (*1923 † 2019):

»Ich finde es falsch, wenn man heute in ihr eine tragische Figur sieht. Rosemarie hat doch ihr Leben genossen. Das, was sie hatte, hat sie auch richtig genossen. Die hat sich darüber auch keine Gedanken gemacht, dass sie abends im Kämmerchen oder morgens, wenn sie aufwachte, eine einsame Frau war! Dazu war sie viel zu realistisch.«

Es waren besonders diese Meinungsäußerungen, die mich dazu brachten, das Buch zu schreiben. Ich wollte mir ein eigenes Bild von Rosemarie Nitribitt machen, wollte herausfinden, welche Darstellung Rosemarie am ehesten gerecht wird.

Die Recherche über ihre Kindheit und Jugend war nicht leicht und endete oft in einer Sackgasse, weil ausgerechnet ›diese eine‹ Akte fehlte oder Schreiben schon längst vernichtet worden waren, weil es das Gebäude nicht mehr gab, die Adresse nicht mehr stimmte, weil Zeitzeugen schon gestorben waren oder noch lebende auch anonym nichts erzählen wollten … oder Menschen, die sich als Zeitzeugen ausgaben, gar keine Zeitzeugen waren. Es existieren (bis auf die abgebildeten Fotos im Buch) auch keine Kinder- und Jugendfotografien von Rosemarie mehr. Wie viel einfacher und attraktiver war es da bisher für die Film- und Fernsehwelt gewesen, die letzten zwei Lebensjahre Rosemaries als ›berühmteste Kurtisane des Wirtschaftswunderdeutschlands‹ zu vermarkten. Trotzdem hat mich die Idee, Fakten zu sammeln, die Rosemaries Leben ein bisschen erhellen, nicht mehr losgelassen. Und selten in meiner langjährigen Arbeit als Journalistin ist die Recherche so fesselnd gewesen, hat mich ein Thema – ein Mensch – so gebannt. Immer dann, wenn das Kartenhaus zusammenzustürzen drohte, kam von völlig unerwarteter Seite wieder ein Hinweis, dem ich nachgehen konnte. Aus den vielen Puzzleteilen entstand dieses Buch, mit dem ich weder mahnen, noch belehren, weder verurteilen noch anschwärzen will.

Ich möchte den Leser*innen ein Buch anbieten, das die Lebensgeschichte einer bemerkenswerten Außenseiterin erzählt. Denn, abgesehen von moralischen Standpunkten aus gesehen, muss Rosemarie eine starke Persönlichkeit gewesen sein, die es geschafft hat, aus ärmlichen, freudlosen und aussichtslosen Verhältnissen kommend, zu einer erfolgreichen Geschäftsfrau zu werden.

Es stimmt sicher, dass Rosemarie den Luxus, den sie sich erarbeitete, auch genoss. Warum auch nicht? Und genau so stimmt es, dass Rosemarie ein realistischer Mensch war. Zeit zum Träumen wird sie kaum gehabt haben in dem kurzen Leben, das sie lebte und leben musste.

Was mir Unbehagen bereitete, war die Behauptung von Jutta W. Thomasius, der Grande Dame der »Frankfurter Neue Presse«, in einem Fernsehinterview, Rosemarie habe sich »nie Gedanken gemacht, dass sie eine einsame Frau war«.

Dieses Urteil erschien mir sehr leichtfertig. Kein Mensch vermag in den anderen hineinzusehen, selbst wenn man sich noch so nahe steht.

Rosemarie wusste sehr gut: Luxus ist nicht alles. Nach außen hin, verpackt in Chanel und Dior, zeigte sie sicherlich keine Anzeichen von Einsamkeit oder Traurigkeit. Das hätte ihrem Gewerbe nur geschadet. Wer würde sich schon zu einem Trauerkloß auf die Bettkante setzen? Es gab zwar kleine Liebesaffären in Rosemaries Leben, doch Familie und Kinder, die sie so gerne mochte, und einen Partner, der sie liebte und nur für sie da war, hatte Rosemarie nie.

Im Gegensatz zu Frau Thomasius ist Rosemarie für mich auch sehr wohl eine tragische Figur und repräsentiert eines der vielen brutalen Schicksale unserer Gesellschaft. Ohne Psychologie studiert zu haben, kann wohl jeder Mensch nachvollziehen, wie wertvoll es für Heranwachsende ist, in einem geschützten, liebevollen Umfeld bzw. in einer liebevollen Familie groß zu werden und daraus gestärkt hervorzugehen. Und was es vielleicht für das Leben als Erwachsener bedeuten kann, wenn diese Geborgenheit immer gefehlt, elterliche Liebe nicht oder zu wenig erfahren worden ist. In den Jahren nach 1945 zogen mehr als 100000 Kinder und Jugendliche bindungs-, heimat-, berufs- und arbeitslos durch Deutschland. Soziologische Studien kamen zu dem Urteil, dass nur zehn Prozent der Familien Ende der vierziger Jahre »heil« waren.

Hinzu kam, dass fast zwei Jahrzehnte, von 1949 bis 1967, das geistig-politische Klima im Westen Deutschlands vor allem konservativ war. Man setzte sich in erster Linie für eine Politik ein, die kinderreiche Familien fördern und propagieren sollte. Somit stand man z. B. auch der Erwerbstätigkeit von Müttern ziemlich ablehnend gegenüber.

Franz-Josef Wuermeling, (CDU), Familienminister der Bundesrepublik Deutschland von 1953 bis 1962, organisierte »Kampagnen gegen Schmutz und Schund« und wetterte gegen Sexualität und deren Thematisierung in Kunst und Literatur.

Zugleich waren es aber auch die Jahre des fleißigen Wiederaufbaus und einer neuen eigenen, deutlich sichtbaren Jugendkultur. Denn die rebellischen Jugendlichen der fünfziger Jahre schlugen kräftig über die Stränge. Sie wollten anders leben. Äußerlich mit Nietenjeans und Petticoat bewaffnet, sind sie die Ersten, die massive Veränderungen der Gesellschaft einläuten. Umso verbissener hielt genau diese Gesellschaft an den überkommenen Idealen und Strukturen fest. Wer es wagte, aus dem elterlichen Umfeld, der Dorfgemeinschaft auszubrechen und sich neue Freiräume suchte, riskierte rasch, ins Blickfeld der Jugendfürsorge zu geraten. Und es waren damals nicht selten nichtige Gründe, die zur Einweisung in die Erziehungsanstalten führten. Jugendbehörden, Gerichte, Lehrer, Nachbarn, Eltern, aber vor allem die damals noch einflussreichen Kirchen legten fest, was gut und böse, wer brav und wer ungezogen war und ab wann ein Mädchen als »sexuell verwahrlost« zu gelten hatte. Sie verkündeten als eine Art Naturgesetz, dass z. B. die uneheliche Geburt eine Schande sei. War man erst einmal eingewiesen in ein Heim, so war man auch nach Kriegsende der Pädagogik der zwanziger und dreißiger Jahre ausgeliefert. Erst Ende der sechziger, Anfang der siebziger Jahre kam es wirklich zu einem Umdenken in der Erziehung in Deutschland.

Aufgrund meiner Recherchen teile ich daher die Auffassung eines anderen Journalisten der Frankfurter Neue Presse, der kurz nach Rosemaries Ermordung folgendes veröffentlichte: »Jedes Ladenmädchen, das abends von seinem Freund abgeholt wird, ist tausend Mal glücklicher, als sie es jemals war, und alles, was sie getan hatte, war gebüßt, als ihr die Hand des Mörders an die Kehle fuhr, denn in dieser letzten, winzigen Frist, die ihr noch vergönnt war, muss alles, was sie bis dahin für wichtig gehalten hatte, tosend eingestürzt sein.«14

Wie war der Mensch Rosemarie und was sagen diejenigen über sie, die sie kannten? Was war das für eine Zeit, in der Rosemarie lebte und was hat sie alles erlebt und ertragen? Wie wurde sie zu der Frau, die sie war?

Das waren die Themen, die mich interessierten, die mich in die Recherchen über ihre Kindheit und Jugend stürzen und dieses Buch schreiben ließen.

DÜSSELDORF

1933–1939

Louis Nitribitt und Katharina Auguste, geborene Bräutigam, sind die Großeltern von Rosemarie. Ihr einziges Kind, Maria Rosalie Nitribitt wurde am 25. Januar 1915 in Düsseldorf geboren und sollte den Eltern wenig Freude bereiten.15 Denn ihre Tochter ist noch ledig und minderjährig, als sie am Mittwoch, den 1. Februar 1933 in Düsseldorf ein Mädchen zur Welt bringt. Sie tauft es Maria Rosalie Auguste, aber es wird zeitlebens nur Rosemarie gerufen, Rosemarie Nitribitt.

Rosemarie Nitribitt ist in eine Zeit hineingeboren worden, in der viele erregt dem Aufbruch entgegenfieberten. »Es geht vorwärts!«, »Es geht aufwärts!«, »Sieg!« war in den Gesichtern zu lesen – nachdenklich abwägende Menschen standen damals nicht hoch im Kurs, denn sie behinderten den Marsch in die bessere, schönere Zukunft. Die Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise 1929 und die Vorbehalte weiter Teile der Bevölkerung gegen die Weimarer Republik ließen das Wählerpotential der NSDAP rapide in die Höhe steigen. Damals argumentierte man nicht, jedenfalls nicht öffentlich, sondern man war überzeugt.