19,99 €

Mehr erfahren.

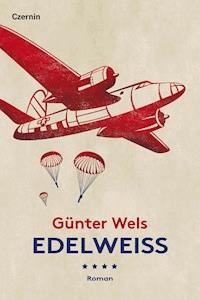

- Herausgeber: Czernin Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Im Frühjahr 1945 springt Friedrich Mahr, Deckname Edelweiß, als Leiter eines Spezialkommandos aus einer zweimotorigen B-26 der U.S. Air Force über deutschem Reichsgebiet bei Salzburg ab. Der OSS-Agent hat den geheimen Auftrag, Informationen über die von Hitler angeblich geplante Alpenfestung einzuholen. Günter Wels erzählt in seinem Debütroman die packende Geschichte eines Fallschirmagenten-Einsatzes im Zweiten Weltkrieg. Er schildert Mahrs Desertion an der Westfront, die Spionage-Schulung in einem französischen Ausbildungslager und den dramatischen Überlebenskampf, den "Edelweiß" während der letzten Kriegswochen zu bestehen hat. "Edelweiß" ist eine Geschichte über Krieg, Moral, Schuld, Mut und die Grenzen des Rechts. Erzählt wird sie anhand der festgehaltenen Erinnerungen des Protagonisten. Seine Tochter findet diese Aufzeichnungen viele Jahre später, während Mahr im Sterben liegt. Auch ihr Leben wird durch die Ereignisse spät, aber doch, durcheinandergewirbelt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 475

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Günter Wels

EDELWEISS

Roman

Gedruckt mit Unterstützung der Kulturabteilung des LandesOberösterreich und der Stadt Wien, MA7 / Literaturförderung

Wels, Günter: Edelweiß / Günter Wels

Wien: Czernin Verlag 2018

eISBN: 978-3-7076-0645-4

© 2018 Czernin Verlags GmbH, Wien

Satz, Umschlaggestaltung: Mirjam Riepl

Foto: Elisabeth Novy

Druck: Finidr

ISBN Print: 978-3-7076-0645-4

Alle Rechte vorbehalten, auch das der auszugsweisen Wiedergabe in Print- oder elektronischen Medien

»Wir haben den Schmerz errechnet, den der Henkerjedem Zoll unseres Körpers abgewinnen könnte;dann gingen wir hin, gepressten Herzens,und standen dagegen.«

René Char »Hypnos«

INHALT

PROLOG

WIEN, 18. APRIL 2011

DAS ROTE BUCH

WIEN, 18. APRIL 2011

DAS GRÜNE BUCH

WIEN, 19. APRIL 2011

DAS BLAUE BUCH

WIEN, 20. APRIL 2011

DAS VIOLETTE BUCH

WIEN, 30. APRIL 2011

Wien, 6. Mai 2011

NACHBEMERKUNG

DANKSAGUNG

PROLOG

Am letzten Tag seines Lebens, einem Donnerstag, stand Ludwig Esch wie jeden Morgen um 4.30 Uhr auf. Noch im Halbdunkel wusch er sich am steinernen Brunnen vor dem Gehöft Gesicht und Hände, dann löffelte er mit dem Natmessnig-Bauern und dem zweiten Knecht, einem SSler aus der Königsberger oder Danziger Gegend, die dampfende Milchsuppe, die die Bäuerin ihnen in einer gusseisernen Kasserolle auf den Tisch gestellt hatte. Nach dem Frühstück machte sich Esch an die Stallarbeit. Der Bauer und der SSler spannten den Wagen an und fuhren nach V. hinunter, um auf dem dortigen Wochenmarkt eineinhalb Zentner Äpfel und ein paar Steigen Kartoffeln und Gemüse unters Volk zu bringen.

Esch melkte wie jeden Morgen die Kühe und mistete den Stall aus, dann schleppte er die Milchkannen zur Molkereisammelstelle an der Landstraße nach F. und rauchte, an das wurmstichige Holzgestell gelehnt, eine Selbstgedrehte, bevor er ohne Hast zum Hof zurückkehrte. Als er sich ans Holzhacken machte, begann Liesl, die älteste Tochter, die Lebensmittel für die Hamsterer herzurichten, die in ein, zwei Stunden die Feldberger Wiese heraufgestapft kommen würden, um Butter, Brot und Erdäpfel gegen Bettwäsche, Zigaretten, Tafelbesteck, Teppiche, Schmuck und andere Wertgegenstände einzutauschen.

Um halb neun beobachtete Esch, wie sich auf der von Streuobstwiesen gesäumten Schotterstraße aus nordöstlicher Richtung einige alliierte Militärjeeps dem Hof des Natmessnig-Bauern näherten. Wollten die zu ihm? Er rammte die Axt in den Hackstock und wartete ab, von einem unguten Vorgefühl erfüllt, bis sich die Militärfahrzeuge unter der abgeblühten Linde auf dem Scheunenvorplatz einbremsten. Britische Soldaten sprangen aus den Jeeps.

Ein groß gewachsener Captain trat mit forschem Schritt auf ihn zu. »Sie sind der ehemalige Wehrmachtsangehörige Ludwig Esch?«

»Ja, worum geht es?«

»Ich muss Sie bitten mitzukommen.«

»Aber … warum denn?«

»Die Militärstaatsanwaltschaft in K. erwägt, Anklage gegen Sie zu erheben.« Der Tommy sprach Deutsch mit einem osteuropäischen, vielleicht polnischen, vielleicht ukrainischen Akzent. Das machte die Sache nicht besser.

»Anklage?«, wiederholte Esch. »Was für eine Anklage? Da muss ein Missverständnis …« Sein Blick irrlichterte zu den Militärfahrzeugen hinüber, und während ihm der Captain erklärte, dass er dem Militärstaatsanwalt in K. wegen Verstößen gegen die Haager Landkriegsordnung vorgeführt werden solle, erkannte Esch die beiden Gestalten, die an einem der Jeeps lehnten und seelenruhig ihre Zigaretten rauchten. Die Männer – beide in Zivil –, warfen halb spöttische, halb gehässige Blicke zu ihm herüber.

In diesem Augenblick wurde dem ehemaligen Oberleutnant Ludwig Esch klar, dass er sich weitere Fragen nach dem Grund seiner Verhaftung ersparen konnte.

»Wir haben nicht ewig Zeit. Steigen Sie bitte in den Wagen!« Der Ton des Captains wurde schärfer.

»Ich protestiere. Ich habe ehrenhaft in der deutschen Armee gedient, und bei allem Respekt verweise ich darauf, dass ich …«

»Reißen Sie sich zusammen, Mann! Und steigen Sie in den Jeep, sonst wird’s hier richtig ungemütlich!«

Jetzt trat die Bäuerin aus dem Haus, der Drei- und der Fünfjährige klammerten sich mit ängstlichen Mienen an ihre Kittelschürze. »Was ist da los?« Die Hausherrin, eine energische Frau aus dem Oberen Drautal, drückte die Kinder gegen ihre Hüften und legte beschützend die Hände um die Schultern der Kleinen.

»Entschuldigen Sie bitte die Unannehmlichkeiten«, sagte der Captain. »Wir haben Auftrag, den Herrn Oberleutnant hier zur Militärstaatsanwaltschaft nach K. zu bringen.«

»Aber die Arbeit am Hof … Mein Mann und ich … wir haben 65 Joch zu bewirtschaften. Das schaffen wir nicht allein. Was hat er denn angestellt?«

Der Captain zuckte die Achseln. »Bedaure, darüber darf ich keine Auskunft geben.«

»Lassen Sie mich wenigstens ein paar Sachen zusammenpacken«, bat Esch.

»Von mir aus. Ich gebe Ihnen zwei Minuten. Corporal Axelrod, begleiten Sie den Mann!«

Eschs Herz schlug bis zum Hals, als er die Gesindekammer betrat, um ein paar Toilettesachen und etwas Wäsche in einen Pappendeckelkoffer zu stopfen. Corporal Axelrod, die MP im Anschlag, ließ ihn keine Sekunde aus den Augen. Esch überlegte kurz, durchs offene Fenster zu hechten und einen Spurt in das westlich des Hofs gelegene Waldstück zu versuchen, aber er wusste: Ein solcher Fluchtversuch war aussichtslos. Er würde ihm ein paar Kugeln in den Rücken eintragen, sonst nichts.

Als er vor dem Corporal das Gebäude verließ und sich auf die Rückbank des Führungsjeeps zwängte, hatte er sich mit seinem Schicksal abgefunden. Er machte sich zwar fast in die Hosen vor Angst, das ließ sich nicht leugnen, aber er riss sich zusammen. Ein deutscher Offizier, das hatten sie ihm im Fahnenjunker-Lehrgang eingeschärft, bewährte sich vor allem in der Beherrschung seiner Gefühle. Den Triumph, vor den Tommies hier zu buckeln, wollte er den beiden Saukerlen da drüben, die ihn bei der Militärpolizei verpfiffen hatten, nicht gönnen.

Kaum war die aus drei oder vier Fahrzeugen bestehende Kolonne auf die Landstraße eingebogen, warf der neben ihm sitzende Corporal auch schon eine Decke über seinen Kopf. Ludwig Esch spürte, wie sein Körper mit rabiatem Griff auf dem Rücksitz fixiert wurde, eine Stimme wies ihn an, nur ja keinen Mucks von sich zu geben. Die Fahrt ging in forschem Tempo über eine kurvenreiche, hügelige und nicht allzu lange Strecke.

Nach etwa zwanzig Minuten waren sie am Ziel.

»Los, raus aus dem Wagen!«, schnauzte der Fahrer, während der Motor abgestellt wurde und ringsum Türenschlagen zu hören war. Jemand zog ihm die Decke vom Kopf, er wurde aus dem Wagen gestoßen. Esch rieb sich die Augen, als er, die Mündung von Axelrods Repetiergewehr im Rücken, über einen morastigen Waldweg getrieben wurde. »Da hinein!« Die Hütte, in die man ihn schubste, war halb verfallen, ein seit Jahren nicht mehr benützter Holzfäller-Unterstand.

»Nehmt mir wenigstens die Handschellen ab!«, bat Esch, aber niemand kümmerte sich um das, was er sagte. Sie drückten ihn auf einen Schemel, und während sich die Uniformierten um ihn versammelten, zwei oder drei sitzend, die anderen stehend, erkannte er, dass sie eine Art Gerichtstag über ihn halten wollten. Die beiden Männer in Zivil machten die Ankläger, der Captain gab den Richter, die anderen waren so etwas wie Schöffen – wenn man derart hochtrabende Wörter für das Schmierentheater, das hier abgezogen wurde, überhaupt verwenden wollte.

Esch gab sich keinen Illusionen über den Ausgang des Ganzen hin. Er protestierte pflichtschuldig gegen das lachhafte Schauspiel, das man da inszenierte, der Effekt war natürlich gleich null. Als sie ihm den Vorfall in Bayern vorhielten, begann er herumzuschreien wie im Kino, er erkenne das Possenspiel hier nicht an, er verlange ein anständiges Verfahren, er habe das Recht auf einen Anwalt und so weiter. Seine Einwände beeindruckten sie ebenso wenig, wie sie ihn an ihrer Stelle beeindruckt hätten. Erstaunlicherweise wussten sie auch über die Sache mit dem Pelzhändler Bescheid – die hatte er schon fast vergessen. Was ihm im Zusammenhang mit der sogenannten »Reichskristallnacht« noch deutlich vor Augen stand, war der kriecherische Blick des Hundes im Garten des Pelzhändlers, bevor Sturmführer Kogler dem Vieh eine Kugel zwischen die Augen gejagt hatte. Von den Geiselerschießungen in Charkow und Saporoshje wussten sie nichts, ebenso wenig vom Scharmützel in diesem verwanzten polnischen Dorf, das er und seine Kameraden im Winter 1943 abgezogen hatten. Es gab überhaupt eine Menge Dinge, von denen sie keine Ahnung hatten. Das änderte am Ausgang des Verfahrens allerdings nicht das Geringste. Was ihm das Genick brach – einzig und allein – war die Anwesenheit seiner ehemaligen Kameraden.

Als man ihnen das Wort erteilte, sagten die beiden Männer aus, was sie auszusagen hatten. Esch wusste wenig Stichhaltiges zu erwidern.

Nach ein paar Minuten hatte das Schauspiel ein Ende. Der Captain sprach das Urteil, das von Anfang an festgestanden war, sie bugsierten ihn mit ein paar Remplern vor die Tür und nahmen ihm die Handschellen ab.

Während sie ihn weiter in den Wald hinein trieben, hundert oder hunderfünfzig Meter, frischte der Wind ein wenig auf. Blätter und feine Äste wirbelten durch die Luft – ein eindrucksvolles Naturschauspiel. Esch stolperte über Astgestrüpp und lose Steine, während Axelrod ihn aufforderte, schneller zu gehen. Oberleutnant Ludwig Esch dachte an seine Frau und die Kinder, während er beklommenen Herzens ins Waldesinnere vorstieß. Erika hatte nicht viel von ihm gehabt in den letzten Jahren: ein paar Fronturlaube, eine dreitägige Reise nach München samt Besuch im »Haus der Kunst«, zuletzt sein 35. Geburtstag, den sie bei Hirschbraten und Kartoffelknödeln im »Goldenen Anker« gefeiert hatten. Andererseits – er hatte auch gute Zeiten erlebt mit seiner Frau, vor dem Krieg vor allem: Die Skitouren mit dem Turnerbund fielen ihm ein, die Bergwanderungen im Gesäuse und den Hohen Tauern, die ausgelassenen Kartenspielabende bei den Schwiegereltern. Bärbel, seine Neunjährige, würde nächstes Jahr aufs Gymnasium kommen, sie wollte Kinderärztin werden, wie sie ihm in einem der letzten Feldpostbriefe verraten hatte, die noch durchgekommen waren, und Horst träumte von einer Karriere als Polarforscher …

Das war das Schwerste, dachte er: die Kinder nicht mehr wiederzusehen. Horst und Bärbel würden ohne ihn groß werden müssen, da ließ sich nichts mehr machen. Was ihm eine gewisse Beruhigung war: Eschs Vater hatte zu Kriegsbeginn versprochen, dass er Erika und den Kindern unter die Arme greifen würde, falls ihm im Felde etwas zustoßen würde. Und sie waren ja noch auf dem Felde, gewissermaßen, auch wenn der Krieg längst zu Ende war.

Am Rande einer Wiese machten sie halt. Ein idyllisches Fleckchen Erde. Das Licht der Vormittagssonne, mit Kraft durch die Baumkronen brechend, malte goldene Flecken auf den Waldboden.

Einer der Männer warf ihm eine Schaufel vor die Füße. »Graben!«

Esch bückte sich und nahm den Spaten, er rammte ihn mit einem kräftigen Stiefeltritt ins Erdreich. Die Erde war schwer und feucht. Eine mühselige Arbeit. Die Briten und seine Ankläger standen ein paar Meter abseits und schauten mit ausdruckslosen Mienen zu, wie er eine Schaufel Erde nach der anderen aus der Grube warf. Esch hatte eine Scheißangst, daran gab es nichts zu deuteln. Er versuchte sich zu beruhigen, während er seine Arbeit so gemächlich wie möglich zu Ende brachte. Der Tod war nichts, sagte er sich, das man fürchten musste. In dreißig, vierzig Minuten würde er nicht mehr am Leben sein; die Natur würde ihn in sich aufnehmen, wie sie alles in sich aufnahm. Von der Warte der Natur aus betrachtet, war das, was ihm geschah, eine Bagatelle. Milliarden vor ihm waren diesen Weg schon gegangen. Und sie hatten es alle hinbekommen. Was kam schließlich, nüchtern besehen, auf ihn zu? Ein Schuss und dann ewiges Dunkel. Das war wirklich nichts, vor dem man Angst haben musste.

»So, das war’s«, sagte er, und warf die Schaufel aus der Grube.

Die beiden Ankläger wechselten ein paar Worte und nickten einander zu, dann traten sie an den Rand des Erdlochs. Esch wischte sich mit einem Stofftaschentuch den Schweiß von der Stirn. »Tut mir einen Gefallen«, sagte er, während er das Taschentuch mit einer achtlosen Bewegung zu Boden fallen ließ. »Macht schnell!«

WIEN, 18. APRIL 2011

Am Montag vor Ostern, sie brachte gerade Ordnung in das Regal mit den Lyrikbänden, erhielt die Buchhändlerin Christine Maurer einen Anruf von der unfallchirurgischen Ambulanz des Allgemeinen Krankenhauses. Ihr Vater sei in seiner Wohnung gestürzt und habe sich Verletzungen am Kopf und an der Schulter zugezogen, erklärte die Klinikangestellte in einem Tonfall, der zwischen Empathie und professioneller Sachlichkeit schwankte; die Verletzungen seien nicht lebensgefährlich, das habe eine computertomographische Untersuchung ergeben, aber angesichts des Alters des Patienten – Christines Vater war 86 – konnte man nicht mit Bestimmtheit sagen, wie sich die Dinge weiter entwickeln würden.

»Wohin soll ich kommen?«, fragte Christine. Sie staunte über die Ruhe in ihrer Stimme.

»Ihr Vater ist vor ein paar Minuten auf die Bettenstation des grünen Trakts verlegt worden«, erklärte die Klinikangestellte. »Sie können ihn dort jederzeit besuchen. Am besten, Sie erkundigen sich beim Portier nach seiner Zimmernummer.«

Christine legte auf. Ein leichtes Schwindelgefühl erfasste sie. Sie stützte sich an der Kassentheke ab. Für ein paar Sekunden schloss sie die Augen.

Das Verhältnis zu ihrem Vater war über Jahrzehnte hinweg nicht gut gewesen. Erst vor zehn, fünfzehn Jahren war es nach jahrelangem Schweigen wieder zu einer Art Annäherung gekommen. Christine hatte dem »alten Maurer«, wie er im volkswirtschaftlichen Institut genannt wurde, vor allem in jüngeren Jahren vorgeworfen, dass sie, wenn es um die Prioritäten in seinem Leben ging, allenfalls als Randfigur in Erscheinung trat. Neben seinen weit gespannten Interessen und den Frauengeschichten, in die er sich mit unermüdlicher Vitalität verstrickte, war in den entscheidenden Phasen ihrer Entwicklung zu wenig Zeit für seine Tochter übriggeblieben, so zumindest empfand sie es.

Heute war Christine erwachsen genug, um sich einzugestehen: Ihr Vater hatte auch seine einnehmenden Seiten, was ohnehin immer alle gesehen hatten – alle außer ihr. Er mochte ein Egozentriker sein, ein leichtblütiger Epikureer, der vor allem sein eigenes Wohlergehen im Blick hatte, aber er war eben auch charmant und unternehmungslustig und auf humorvolle Weise empathiefähig, wodurch auch für sie immer wieder ein paar Brocken Liebe abgefallen waren. In den letzten Jahren waren sich Christine und Carl Maurer wieder ein gutes Stück näher gekommen. Es gab gemeinsame Wanderungen und Wochenendausflüge nach Budapest oder ins Friaul. Einige ihrer Freundinnen beneideten sie, ausgesprochen oder unausgesprochen, sogar um die herzliche, von gegenseitiger Wertschätzung getragene Beziehung, die seit einiger Zeit mit ihrem Vater bestand.

»Ich muß ins Krankenhaus«, sagte sie mit erschöpfter Stimme.

»Was Ernstes?« Gaby, Christines Angestellte, sah vom Heftordner mit den Lieferscheinen auf.

»Weiß nicht, vielleicht. Mein Vater ist gestürzt, daheim in seiner Wohnung.«

»Was ist passiert?«

»Wie’s aussieht, hat er sich am Kopf verletzt.«

»Oh.«

»Es hätte schlimmer kommen können – sagen die vom Krankenhaus.« Christine verstaute ihre Geldbörse in der Handtasche und griff nach dem Trenchcoat am Garderobeständer, den sie sich letzte Woche als Belohnung für das Inangriffnehmen ihrer Einkommensteuererklärung gekauft hatte. »Machst du die Nachbestellungen fertig?«

»Klar.«

»Und denk bitte dran, die Boxen mit den Remittenden aus dem Lager zu holen. Die Auslieferung soll sie morgen früh mitnehmen.«

»Mach ich.«

Christine hätte nicht gewusst, wie sie die Buchhandlung ohne Gaby hätte führen können. Zum einen war die Arbeit mit dem Lehrmädchen allein nicht zu bewältigen, zum anderen tat ihr die geschäftige Unbeschwertheit gut, die ihre Angestellte verbreitete. Gabys heiterer Pragmatismus hatte sie in letzter Zeit aus mancher melancholischen Verschattung gerissen. Auch bei der Kundschaft war die junge Frau beliebt, weshalb Christine ihr letzten Sommer eine kleine Gehaltserhöhung bewilligt hatte (die sie sich im Grunde nicht leisten konnte).

Sie schlüpfte in den Trenchcoat, schlang sich den Gürtel um die Taille und knöpfte ihn zu. »Mein Vater ist ein zäher Knochen«, sagte sie. »In zwei, drei Wochen ist er wieder auf den Beinen.«

»Bestimmt!«

»Aber sicher«, sagte Christine – obwohl sie keineswegs sicher war. Sie kramte den Autoschlüssel aus der Handtasche und verließ das Geschäft.

Im Nachmittagsverkehr kam sie nur langsam vorwärts. Der Unfall ihres Vaters fügte sich in eine Reihe unerfreulicher Ereignisse, die ihr während der letzten Monate zu schaffen gemacht hatten. Da waren zum einen gesundheitliche Probleme – chronische Rückenschmerzen vor allem –, da war zum anderen aber auch die Sorge um das Geschäft: Erst letzten Freitag hatte sie einen mit Bangen erwarteten Termin beim Kundenbetreuer ihrer Hausbank absolviert, einem zuvorkommenden, älteren Herren, mit dem sie über einen Überbrückungskredit in beachtlicher Höhe verhandelt hatte. Die Umsätze der Buchhandlung waren rückläufig, nicht dramatisch, aber konstant, was mit der Konkurrenz durch den Internethandel zu tun hatte, aber auch – so kam ihr vor – mit der wachsenden Leseunlust einer jüngeren Generation, die den Verlockungen digitaler Gimmicks den Vorzug vor dem Genuss altmodischerer Vergnügungen zu geben schien. Was ihr aber am meisten Kopfzerbrechen bereitete, war Timo, ihr unausgeglichener, orientierungslos durch sein Studierendenleben tappender neunzehnjähriger Sohn. Als Alleinerzieherin neigte Christine mehr als andere Mütter dazu, die Verantwortung für gewisse unliebsame Entwicklungen bei sich allein zu suchen, was lächerlich war, denn Holger, Timos Vater, stand in dieser Hinsicht mindestens so sehr in der Pflicht wie sie, aber Holger hatte sich seit Ewigkeiten nicht mehr um Timo gekümmert, nicht wirklich. Ein paar weihnachtliche Überweisungen, das ja, dann und wann ein Geburtstagsgeschenk, einmal sogar ein Vater-Sohn-Urlaub auf einem dalmatinischen Campingplatz, aber darüber hinaus war Holger – sie machte sich da keine Illusionen – ein Totalausfall, erst recht, seit er Anfang der 2000er-Jahre aus Wien weggezogen war. Die Uni Bielefeld hatte ihm eine Soziologie-Professur angeboten, eine W2-Stelle, ein Angebot, das er nicht ausschlagen hatte können. Nach Holgers Wegzug war der Kontakt zu seinem Sohn – in den ersten Jahren noch mühsam aufrechterhalten – so gut wie völlig abgerissen. Eine Zeit lang, ein-, zweimal jährlich, hatten die beiden noch telefoniert, bis Timo die Telefonate zu verweigern begann. Seither beschränkte sich Christines Kontakt zum Vater ihres Sohnes auf die Internet-Recherchen, die sie an unerfüllten Abenden – die es gottlob selten gab – anstellte: Vor einiger Zeit hatte Holger geheiratet, wie sie auf Facebook herausfand, anscheinend hatte er auch Kinder mit der neuen Frau – und die W2-Stelle, die er innehatte, war auf W3 aufgestockt worden. Nicht dass sie neidisch gewesen wäre, sie vergönnte ihm sein neues Lebensglück von Herzen. Was ihr umso leichter fiel, als er jeden Monatsersten zuverlässig 800 Euro auf ihr chronisch überzogenes Girokonto überwies. Wenigstens das.

Im Grunde waren Holger und sie nie wirklich ein Paar gewesen. Sie hatte ihn Anfang der Neunziger auf einer Vernissage kennengelernt. Holger war zu jener Zeit Assistent am soziologischen Institut gewesen, ein groß gewachsener, leidlich gut aussehender Norddeutscher mit weichem, schwarzem Haar, der auf sperrige Art brillant wirkte. Drei, vier Mal waren sie miteinander im Bett gewesen, dann war Christine auch schon schwanger gewesen. Holger war gegen das Kind, er wäre noch nicht so weit, seine Habilitationsarbeit befinde sich erst im Anfangsstadium, das Übliche. Außerdem schien er neben ihr noch ein paar andere Geschichten laufen zu haben. Es hatte ein paar unschöne Szenen gegeben, und dann – in der achten oder neunten Schwangerschaftswoche – war ihre »Beziehung« auch schon wieder auseinandergegangen.

Christine hatte Timo allein großgezogen, mithilfe wechselnder Au-Pair-Mädchen und langmütiger Nachhilfelehrer, die ihn unter Mühen zur Maturareife geboxt hatten. Seit vergangenem Herbst studierte Christines Sohn Philosophie, eine Verlegenheitswahl, denn im Grunde hatte er – wie die meisten seiner Freunde – keine Ahnung, was er später einmal machen sollte. Das alles wäre noch gegangen, fand Christine, was sie aber wirklich irritierte, waren Timos politische Aktivitäten. Vor einigen Wochen hatte ihr eine Freundin ein E-Mail geschickt, zwei Zeilen mit einem youtube-Link: »Nicht erschrecken, Tinchen, aber der Fünfte von links, ist das nicht der Herr Sohn?« Christine hatte den Link angeklickt und war auf ein verwackeltes Video gestoßen. Es dokumentierte die Störaktion einer rechtsradikalen Gruppierung namens »Sezessionistische Front«, die wenige Tage zuvor eine Aufführung von Hans Henny Jahns »Medea« im »Odeon« gesprengt hatte. In diesem Video sah man drei, vier Schauspieler und eineinhalb Dutzend Asylwerber, die sich an einer unübersichtlichen und etwas wirren Szene erprobten; das Ganze war ein Inklusionsprojekt, bei dem Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan und Somalia zusammen mit professionellen Schauspielern auf der Bühne standen. Die Qualität des Videos war schlecht, man sah wenig und verstand kaum etwas von der Chorszene, die die Ankunft Jasons und Medeas in Korinth darstellen sollte, wie es schien. Von einer Sekunde auf die andere brach ein Tumult aus. Die Saaltür wurde aufgerissen, und man sah, wie mit Trillerpfeifen bewaffnete junge Menschen den Saal stürmten. »Unser Protest richtet sich nicht gegen die Menschen auf der Bühne, sondern gegen euch«, brüllte einer der Aktivisten, ein bärtiger Nerd mit Kapuzenpulli, ins Megaphon. Die Störer begannen Parolen gegen die »Muslimisierung Europas« zu rufen, der Rest ging in tumultuösem Buh-Geschrei unter. Unter den zehn oder zwölf Störern war, wenn man ein bisschen in die Szene hineinzoomte, Christines Sohn Timo zu erkennen. Er gehörte nicht zu den Anführern, das war deutlich zu sehen, Timo schien die Aktion sogar ein bisschen peinlich zu sein, er wirkte eingeschüchtert und ein klein wenig hilflos, wie er da vor den Asylwerbern halbherzig mit einer gelb-schwarzen »Sezessionisten«-Fahne herumfuchtelte. Aber es gab keinen Zweifel: Er war es, und er gehörte zu den Schreiern, die mit ihrem »Protest-Happening« im In- und Ausland einiges Aufsehen erregt hatten. In den sozialen Medien brodelte es vor Empörung, die Zeitungen diskutierten das Phänomen eines »’68 von rechts«, und auch das öffentlich-rechtliche Fernsehen machte die Aktion zum Thema. Christine erinnerte sich an ein Interview mit dem Rädelsführer der Sezessionisten, einem Arztsohn aus Wiener Neustadt, der sich, vor einer schmucken Bücherwand posierend, ganz als wohlerzogener junger Mann von nebenan gab. Die »Sezessionisten« seien eine zivilgesellschaftliche Bewegung, erklärte er in formvollendetem Upper-Class-Deutsch, eine NGO, die sich der Migrations-Lobby und dem von dieser Lobby angestrebten großen Bevölkerungsaustausch entgegenstemme.

Christine hatte ihren Sohn zur Rede gestellt, bei ihrem nächsten Treffen in der Pizzeria, in der sie sich alle zwei bis drei Wochen zum Abendessen trafen. Einer seiner WG-Kumpel habe ihn vor ein paar Monaten zum ersten Mal zu einer Versammlung der »Sezessionisten« mitgenommen, erklärte Timo. Er hätte keine besonderen Erwartungen mit seinem Besuch verknüpft, aber dann habe er festgestellt, dass Harald Landsberg, der Initiator der Gruppe, interessante Vorträge und Diskussionsabende organisiere, außerdem habe Landsberg, ein brillanter Kopf seiner Meinung nach, kürzlich einen Studienkreis eingerichtet, in dem sie gemeinsam Carl Schmitts »Theorie des Partisanen« läsen, aber auch Heidegger und Moeller van den Bruck und andere Autoren, die vom liberalen Establishment mit dem Bannfluch des politisch Inkorrekten belegt worden seien – genau das ziehe ihn übrigens an.

»Moeller van den Bruck und Heidegger … Herrgott, das sind doch Faschisten!«, entgegnete Christine.

»Faschismus«, sagte Timo mit maliziösem Lächeln. »Da ist es wieder, das Totschlagwort, mit dem ihr alles diskreditiert, was nicht in euer Friede-Freude-Eierkuchen-Weltbild passt. Aber so einfach sind die Dinge nicht, Mama. Es ist nicht alles gleich Faschismus, was sich der Traditionsvergessenheit der Moderne entgegenstellt.«

»Oh, entschuldige bitte«, sagte Christine, »ich nehme das F-Wort zurück. Ihr seid keine Faschisten, natürlich nicht. Du wirst mir sicher gleich erklären, was ihr in Wirklichkeit seid.«

»Du willst das echt hören?«

»Aber natürlich!« Christine bemühte sich, ein interessiertes Gesicht aufzusetzen. Gaby, ihre Angestellte, hatte ihr noch am Nachmittag eingeschärft, dass sie ihrem Sohn auf keinen Fall Vorwürfe machen dürfe, das würde bloß seinen Oppositionsgeist wecken und bringe rein gar nichts. Wenn sie Timo erreichen wolle, so Gaby, müsse sie ihm vor allem zuhören. Ihn zu verstehen versuchen. Sich mit seinen Motiven auseinandersetzen.

Und so stocherte Christine mit mäßigem Appetit in ihrem Jakobsmuschel-Risotto und ließ sich von ihrem Sohn einen Vortrag über die philosophischen Grundlagen des Sezessionismus halten. Timo verbreitete sich über »Multikulti-Träumer« und »One-World-Globalisten«, die es darauf anlegten, die Völker von ihren Lebensgrundlagen abzuschneiden; er setzte ihr das Konzept des sogenannten »Ethnopluralismus« auseinander, das französische Denker wie Alain de Benoist entwickelt hätten, und er erklärte in wohlgesetzten Worten, warum die Sezessionisten und ihre Bundesgenossen in anderen Ländern die kulturelle Hegemonie zurückerobern müssten, die das »wertkonservative Europa« seit dem Annus horribilis 1968 Stück für Stück an die liberalistische Linke verloren hätte.

Christines Laune sank und sank, während sie ihrem Sohn zuhörte. Was sich da hinter vornehm klingenden Fremdwörtern wie »Ethnogonie« und »Metapolitik« verbarg, war ihrer Meinung nach nichts anderes als jenes rassistisch-völkische Weltanschauungsgemisch, aus dem schon die Nazis ihre völkermörderische Suppe gekocht hatten.

»Also, ich kann mit dem nichts anfangen, was du mir da auftischst«, sagte sie. »Außerdem halte ich es für gefährlich.«

»Inwiefern?«

»Na ja, die Theorien, die euch dein Freund da aufs Auge drückt: Für mich ist das eine Mischung aus Goebbels und Gramsci, garniert mit ein bisschen Alternativ-Sprech. Du solltest die Finger davon lassen.«

»Träum weiter, Mama.«

»Und auf gar keinen Fall sollte dein Großvater etwas von deinen politischen Eskapaden erfahren, sonst trifft ihn der Schlag.«

»Du musst ihm ja nichts erzählen. Ich glaube auch nicht, dass er sich rasend dafür interessiert, was ich mache.«

»Da irrst du dich, mein Lieber, dein Großvater interessiert sich sehr für das, was du tust.«

»Na ja, wenn du es sagst …« Timo warf die Serviette auf den Teller. Er zermalmte ein gelangweiltes Gähnen zwischen den Zähnen.

»Sein Enkel als fahnenschwingender Dreiviertelnazi – das wäre für deinen Großvater jedenfalls schwer zu verkraften«, sagte Christine. »Und ich kann es ihm nicht verdenken: Er war im Zweiten Weltkrieg nicht im Widerstand gegen Hitler, damit du dich heute mit geschniegelten Jung-Nazis gemein machst.«

»Mein Gott, Mama, pack die Nazikeule endlich wieder ein! Wir lehnen den Nationalsozialismus und seine Methoden kategorisch ab, das habe ich dir heute Abend schon zweioder dreimal erklärt, oder nicht?«

»Das kannst du deiner Urstrumpftante erzählen.«

»Wieso triffst du dich überhaupt mit mir, wenn du …?«

»Außerdem musst du mir noch etwas erklären«, unterbrach ihn Christine, die sich entgegen ihren Vorsätzen langsam doch in Rage zu reden begann: »Ich kann nicht verstehen, warum ihr einen solchen Hass auf die armen Flüchtlinge habt. Wie kann man diesen bedauernswerten Menschen, die vor Krieg und Verfolgung geflohen sind, bloß einen solchen Schrecken einjagen, noch dazu auf offener Bühne? Ich finde das schäbig.«

»Es geht doch nicht um die Flüchtlinge, Mama. Das sind arme Teufel, das ist ja klar. Wir polemisieren nicht gegen Menschen, das ist nicht unser Stil, wir polemisieren gegen die ultraliberalen globalen Eliten, die Millionen Armutsflüchtlinge aus Schwarzafrika und dem Nahen Osten auf die Wanderschaft schicken. Gegen diese Ultraliberalisten, die Europa mit Armutsmigranten überfluten, richtet sich unser Protest.«

»Und was haben die ›globalen Eliten‹ davon, dass sie Europa mit Zuwanderern überfluten?«, fragte Christine. »Das ist doch glatter Unsinn, was du mir da erzählst.«

Während Timo ihr eine, wie sie fand, reichlich verworrene Verschwörungstheorie über den Zusammenhang von Völkervermischung und neoliberaler Globalisierung auftischte, hatte sie Gelegenheit, ihren Sohn etwas gründlicher in Augenschein zu nehmen. Timo wirkte blass, seine Wangen waren sanft verschattet, die Augen gerötet, als fände er zu wenig Schlaf. Zugleich spürte sie eine unbestimmte Traurigkeit von ihm ausgehen, eine melancholische Bedrücktheit, die nicht so recht zu den forschen politischen Diagnosen passte, die er von sich gab.

Sie hatte den Impuls, ihren Sohn in den Arm zu nehmen, aber sie würde den Teufel tun und ihn das merken lassen. Sie hätte sich ja doch nur eine Abfuhr geholt.

Sie schaltete den Blinker ein und bog auf den Währinger Gürtel ab. Zur Sorge um ihren Sohn kam nun also die Sorge um ihren Vater. Nicht dass man bei einem 86-Jährigen nicht irgendwann mit gesundheitlichen Problemen hätte rechnen müssen, aber da sich Carl Maurer – von Jugend an ein enthusiastischer Bergsteiger und Skifahrer – einiges auf seine robuste Konstitution zugute hielt, hatte sich Christine in den letzten Jahren eingeredet, dass die Beschwerden des Alters ihn womöglich später heimsuchen würden als andere. In gewissem Sinne war das ja auch der Fall gewesen, aber jetzt waren diese Beschwerden doch auch bei ihm angekommen.

Das Allgemeine Krankenhaus war eine Stadt in der Stadt. Im Eingangsbereich gab es zwei Bankfilialen, eine Blumen-boutique, einen Bäcker, eine Zeitschriftenhandlung und eine Cafeteria. Christine tauchte ein ins Menschengewimmel, das an diesem Aprilnachmittag noch dichter zu sein schien als sonst. Ein Greis mit rollendem Infusionsgalgen schlurfte an ihr vorbei in Richtung Raucherecke, Ärztinnen und Rotkreuzsanitäter hatten Besorgungen zu machen, Reinigungskräfte, Taxifahrer, Menschen in Rollstühlen und bosnische, türkische und tschetschenische Großmütter mit Scharen von Enkelkindern strömten ihr entgegen.

Christine trat vor den Portierschalter und erkundigte sich, in welchem Zimmer ihr Vater lag.

»Maurer, Maurer …« Der Mann tippte etwas in seinen Computer: »Da haben wir ihn: Carl Maurer … Grüner Bettentrakt. Station 19c.«

In einer überfüllten Liftkabine fuhr sie in den neunzehnten Stock. Oben angekommen, passierte sie die gläserne Doppeltür zur unfallchirurgischen Station. Ihre Schuhsohlen quietschten auf dem frisch gebohnerten Linoleumboden. Im Dienstzimmer saßen einige Schwestern um einen Tisch und tranken Kaffee, eine Ärztin war mit dem Ausfüllen von Patientenblättern beschäftigt. Die Tür stand offen. »Bitte entschuldigen Sie«, sagte Christine. »Man hat mich angerufen, wegen meines Vaters.«

»Dann sind Sie wohl Frau Maurer.« Die Ärztin, eine zierliche, südländisch wirkende Frau mit Halbrandbrille und hochgestecktem Haar, schob die Patientenblätter beiseite und stand auf. Sie sei Dr. Kamalzadeh, sagte sie lächelnd, während sie Christine die Hand reichte. Schwer vorstellbar, dachte Christine, dass Dr. Kamalzadeh sich ihren Lebensunterhalt als Unfallchirurgin verdiente, dass diese graziöse Erscheinung Tage und Nächte damit verbrachte, in gleißendem OP-Licht abgerissene Gliedmaßen an Rümpfe zu nähen oder zertrümmerte Knochen zusammenzunageln. »Ihr Vater liegt auf Zimmer 23«, sagte Dr. Kamalzadeh. »Ich bringe Sie zu ihm.«

Sie gingen den Stationsgang entlang. An den Wänden hingen abstrakte Litographien von bescheidenem künstlerischem Wert.

»Wie geht es ihm?«, fragte Christine.

»Ihr Vater hat einen Schädelbruch erlitten«, sagte Dr. Kamalzadeh, »eine frontobasale Fraktur im StirnhöhlenBereich. Der linke Oberarmknochen ist auch gebrochen. Zudem hat er eine Platzwunde über dem rechten Auge und ein paar böse blaue Flecken im Gesicht. Nicht erschrecken, wenn Sie ihn sehen.«

»Meinen Sie, er wird wieder … gesund?«

»Wir tun unser Bestes.«

Dr. Kamalzadeh öffnete die Tür zu Nummer 23 und ließ Christine den Vortritt. Die Vorhänge waren zugezogen, Christines Augen brauchten ein paar Sekunden, bis sie sich ans Halbdunkel gewöhnt hatten. Nur eines der beiden Betten im Raum war belegt. Christine erschrak trotz Dr. Kamalzadehs Vorwarnung, als sie ihren Vater sah: Ein unförmiger Bluterguss verunstaltete sein Gesicht, die Platzwunde über dem Auge hatte man genäht, der rechte Arm des alten Mannes war mit einem Schulterverband am Oberkörper fixiert.

»Papa«, flüsterte sie mit sanfter Stimme, während sie ans Bett trat. »Was machst du für Sachen, Papa?«

Er schlief. In der faltigen, von bläulich-violetten Adern durchzogenen Beuge seines rechten Arms steckte eine Kanüle.

»Du hast mich ganz schön erschreckt, Papa, das ist dir doch hoffentlich klar.«

Ihr Blick fiel auf ein halbes Dutzend Elektroden, die man mit transparenten Pflastern unter dem verrutschten Klinikhemdchen, das er trug, befestigt hatte. Auf dem Monitor neben dem Bett sprangen mintgrüne Linien auf und ab. Seine Herzfrequenz schien normal, soweit sie das beurteilen konnte.

Christine setzte sich auf den Sessel neben dem Bett. Sie nahm die dünne, mit Leberflecken gesprenkelte Hand ihres Vaters und drückte sie vorsichtig, um den intravenösen Schlauch in der Armbeuge nicht zu verrücken. Für einen Augenblick schien es, als wollte ihr Vater etwas sagen, es war aber bloß ein leises, kaum merkliches Murmeln, das ihm über die Lippen kam.

»Ich lasse Sie jetzt allein«, sagte Dr. Kamalzadeh. »Wenn Sie etwas brauchen: Ich bin vorne im Schwesternzimmer.«

»Vielen Dank.«

Christine streichelte die Hand ihres Vaters. Sie redete mit ruhiger Stimme auf ihn ein, ohne zu wissen, ob das, was sie sagte, in sein Bewußtsein drang. Er werde schon wieder auf die Beine kommen, sagte sie, die Ärztin wirke engagiert und kompetent, er sei hier in den besten Händen. Was man eben so sagt.

Im Frühjahr 1961, nach seiner Rückkehr aus Paris, wo er eine Zeit lang als wirtschaftspolitischer Referent der OEEC, der Vorgängerorganisation der OECD, gearbeitet hatte, hatte ihr Vater begonnen, sie jeden Sonntagnachmittag in der Gemeindewohnung am Matzleinsdorfer Platz abzuholen, in der sie seit der Scheidung zusammen mit ihrer Mutter lebte. Die Nachmittage mit dem Vater waren, so sehr sich Christine auch Woche für Woche darauf gefreut hatte, eigentlich immer eine Enttäuschung gewesen. In der Regel gingen sie zusammen in der Prater Hauptallee oder im Stadtpark spazieren, der in Fachkreisen bereits renommierte Wirtschaftswissenschafter und das Fräulein Tochter; und während er sie pflichtschuldig ausfragte nach der Schule und ihren Freundinnen und ob sie auch immer brav lerne, wurde sie das Gefühl nicht los, dass ihr bewunderter Vater sich auf kaum verhohlene Weise langweilte, dass er lieber auf seinen heiß geliebten Bergen herumgekraxelt wäre, auf der Rax oder dem Schneeberg, oder dass er es zumindest vorgezogen hätte, zu Hause über seinen Büchern zu brüten, als mit seiner spröden und bestimmt nicht einfachen Tochter um den Ententeich im Stadtpark zu promenieren.

Einige Male, sie erinnerte sich deutlich, waren sie nach dem Spazierengehen ins Kino gegangen, »Ich und die Kuh« mit Fernandel oder »Conny und Peter machen Musik« im »Rochus«, aber ihr Vater fadisierte sich bei diesen Filmen, die er minderwertig fand, wie er sagte, während er ihr andere, die ihn mehr interessiert hätten – Filme von Buñuel oder Antonioni –, nicht zumuten wollte. Und so gingen sie nach ihren Spaziergängen in der Regel ins »Café Goldegg« in der Nähe seiner Wohnung, wo sich Christine heiße Schokolade und ein Stück Kuchen bestellen durfte, während der Vater sich in die Sonntagsausgaben von »Presse« und »Arbeiterzeitung« vertiefte. Wie die meisten Cafés der 60er-Jahre, so erinnerte sich Christine, war auch das »Goldegg« jener Zeit bevorzugt von vertrockneten Kommerzialräten und griesgrämigen, alten Kriegerwitwen mit cremefarbenen Hütchen und kleinen, kläffenden Hunden bevölkert.

Gegen halb drei schaute in der Regel einer von Vaters Freunden vorbei, Peppi Gelber von den »Sozialistischen Freiheitskämpfern« oder der Marehardt Rudi, ein ruhiger, melancholischer Esperantist aus Hernals, der Virginias rauchte und, wenn es sich einrichten ließ – es ließ sich eigentlich immer einrichten –, ein, zwei Partien Schach gegen ihren Vater zu spielen pflegte. Christine saß unterdessen daneben und langweilte sich.

»Komm, lies ein paar Zeitschriften!«, sagte der Vater.

Sie war ein folgsames Mädchen, und so stand sie auf und holte sich den »Wiener Samstag« oder ein paar in rote Umschläge gehüllte Lesezirkel-Illustrierte vom Zeitungstisch, um sich in Berichte über Gagarins Weltraumflug oder die Amerika-Reise Farah Dibas zu vertiefen. Als sie mit den Zeitschriften durch war, versuchte sie das Kreuzworträtsel in der »Arbeiterzeitung« zu lösen, was ihr natürlich nicht leichtfiel, schließlich war sie ein zehn- oder elfjähriges Kind, auf vielen Gebieten unwissend, als sie mit dem Kreuzworträtsel-Lösen anfing. Aber sie wurde von Mal zu Mal besser. Wusste sie etwas nicht, fragte sie den Vater, der die Antworten, sofern er sie parat hatte, geistesabwesend vor sich hingrummelte, ohne von seinem Schachspiel hochzuschauen.

Mit der Zeit wurde sie immer versierter beim Rätsellösen, erst recht, als sie sich von der Mutter zu irgendeinem Feiertag ein Rätsel-Lexikon schenken ließ, »Buhls große Kreuzworträtsel-Enzyklopädie«, deren Antworten sie auswendig lernte. Eine Zeit lang steigerte sie sich in eine regelrechte Kreuzworträtsel-Manie hinein, sie setzte ihren ganzen vorzugsschülerinnenhaften Ehrgeiz daran, eine Denksport-Kanone zu werden, eine kleine Wiener Rätsel-Queen.

»Schau, wie gescheit das Mädel schon ist«, sagte der Vater eines Nachmittags zum Marehardt Rudi, als sie ihm das erste vollständig gelöste Rätsel in der AZ unter die Nase hielt.

Er hatte recht. Sie war gescheit. Aber was half ihr das Gescheitsein, wenn ihr Vater sie nicht sah?

So kam ihr das damals vor.

Später war die Sache mit dem Gesehenwerden besser geworden. Er hatte ihr das Gefühl zu geben vermocht, dass er sich für sie interessierte. Wenn auch nicht ganz so oft, wie sie sich das gewünscht hätte.

Aber das war lange her. Sie war darüber hinweg.

Christine ließ die Hand ihres Vaters los, dann stand sie auf und ging ans Fenster, um den Vorhang ein Stück zur Seite zu schieben. Der Aprilnachmittag da draußen hätte lichterfüllter, freundlicher nicht sein können. Hinter den Backsteintürmen der Neuottakringer Kirche erhoben sich, perspektivisch auf trügerische Weise nahe gerückt, die östlichen Ausläufer des Wienerwalds.

Christine drehte sich um. Ihr Vater gab ein leises Stöhnen von sich, dann öffnete er die Augen.

Sie trat an sein Bett. »Hallo, Papa«, sagte sie. »Ich bin gleich hergefahren, als ich von deinem … Unfall erfahren habe.« Christine drückte die Hand des alten Mannes. Sie kam ihr warm vor, diese Hand, aber es war kein Gefühl in ihr, keine Antwort.

»Du musst dich … um den Hund kümmern«, sagte er mit schwacher Stimme. »Frau Tichy … Der Hund ist bei Frau Tichy.«

Christine erschrak. An den Hund hatte sie noch keine Sekunde gedacht. Bobby war ein gutmütiger, nicht ganz unanstrengender Drahthaar-Foxterrier, den sich ihr Vater nach dem Tod von Marjorie, seiner zweiten Frau, zugelegt hatte. Dass sie das Tier zu sich nehmen sollte, machte Christine keine Freude. Sie war nicht eingerichtet auf einen Hund.

»Ich weiß«, sagte ihr Vater, dem das Sprechen schwerfiel, »ich sollte dich … mit so etwas nicht behelligen …«

»Kein Problem, Papa«, sagte sie. »Wirklich kein Problem. Ich nehme Bobby zu mir – bis du wieder auf dem Damm bist.«

Nach und nach – durch geduldiges Nachfragen – bekam sie heraus, was zu Mittag passiert war. Er sei gerade an seinem Schreibtisch gesessen, erzählte der Vater, wobei er hörbar Schwierigkeiten hatte, bei der Sache zu bleiben und den Faden nicht zu verlieren, er habe sich ein altes Manuskript vornehmen wollen, eine Arbeit aus den Sechzigerjahren, die er seinerzeit nicht veröffentlicht hatte und die er sich noch einmal anschauen wollte, und plötzlich, als er vom Schreibtisch aufstand, um Teewasser in der Küche aufzusetzen, sei ihm schwarz vor Augen geworden, und dann könne er sich an nichts mehr erinnern.

Christine sah, dass es ihm schwerfiel zu sprechen. Zugleich, das war deutlich zu spüren, wollte er seine Geschichte unbedingt loswerden.

Bobby sei es gewesen, flüsterte der alte Mann, der ihn aus seiner Ohnmacht geholt habe. Der Hund habe ihn mit der Schnauze angestupst, immer und immer wieder, und dann sei er irgendwann doch wieder wach geworden. Trotz der Schmerzen in Kopf und Schulter habe er sich zu Frau Tichy, der Nachbarin, hinüberschleppen können, und die habe den Samariterbund verständigt.

»Da hat sich Bobby aber eine Belohnung verdient«, sagte Christine mit schwachem Lächeln. »Ich werde Hühnerherzen für ihn besorgen.«

»Ja, Hühnerherzen mag er für … sein Leben gern, für Hühnerherzen läßt er … alles andere stehen.«

Ihr Vater schloss die Augen. Für ein, zwei Minuten schien er wegzudämmern, dann war er plötzlich wieder da. Er wollte offensichtlich noch etwas los werden. Die Versicherungsunterlagen, sagte er, die Papiere von der »Wiener Städtischen«, die er zu Hause aufbewahre, die brauche er unbedingt. Er habe vor Jahrzehnten eine Zusatzversicherung abgeschlossen, es wäre schade, die verfallen zu lassen.

»Wo sind diese Unterlagen?«

»In der Dokumentenmappe im Schrank … Du weißt, welchen Schrank ich meine: den amerikanischen … hinten beim Schreibtisch, den … mit dem geschliffenen Glas.«

Christine versprach, die Dokumente zu holen. Sie drückte ihrem Vater einen Kuss auf die Stirn und versprach, morgen wieder zu kommen.

Im Eingangsbereich der Klinik kramte sie ihr Handy hervor. Sie ließ sich auf einer der Bänke nieder und riefTimo an. »Störe ich?«

»Nein.«

»Ihr pöbelt nicht gerade kleine Kopftuchmädchen an oder etwas in der Art?«

»Du bist heute wieder wahnsinnig witzig, Mama.«

»Entschuldige, ist mir so rausgerutscht.«

»Was ist los? Warum rufst du an?«

»Hör zu, Timo, dein Opa liegt im Spital. Er ist gestürzt … in seiner Wohnung … Er hat eine Schädelfraktur, und auch sonst … Es geht ihm nicht besonders. Er würde sich freuen, glaube ich, wenn du ihn besuchst.«

Am anderen Ende der Leitung war es still. Dann sagte Timo: »Klar, ja, ich … schau bei ihm vorbei. Wo liegt er?«

Braver Bub, dachte sie. Es ging ihrem Sohn also nahe, was mit seinem Großvater geschah. Sie nahm es als gutes Zeichen.

DAS ROTE BUCH

An einem frostklaren Januartag des Jahres 1945 trat Friedrich Mahr in der Nähe der elsässischen Ortschaft R. zu den Amerikanern über. Die Panzerschlacht im Hagenauer Forst war mit dem überstürzten Rückzug der deutschen Verbände zu Ende gegangen, Mahr nützte das Durcheinander der abebbenden Kampfhandlungen, um sich unbemerkt von den letzten, versprengten Resten seiner Einheit zurückfallen zu lassen. Er schlug sich ins winterkahle Buschwerk und kauerte, zitternd vor Anspannung und Kälte, am Rand eines vereisten Geschützkraters, bis sich der Gefechtslärm in Richtung B. hinunter verlagert hatte. Als das Trommeln der Artilleriegeschütze nur noch als fernes Gedröhn zu hören war, kroch er aus seinem Versteck und arbeitete sich, zwischen Panzerwracks und schwelenden Baumstümpfen Deckung suchend, einen halben oder dreiviertel Kilometer westwärts. In der Nähe eines von Geschosseinschlägen zerfetzten Jungwalds watete er durch einen halb zugefrorenen Bach, fluchend, weil ihm das Wasser schmatzend über die Stiefelschäfte schwappte. Als er nach einigen Schritten wieder festen Boden unter den Füßen gewann, kletterte er über die Böschung und schlug sich durch das Unterholz mehrere hundert Meter in Richtung Hinterland durch. Als er hinter sich Stimmen hörte, Kommandos und Flüche – »Himmel noch mal, was für ein Sauhaufen … Mensch, halt die Fresse« –, warf er sich in eine Mulde und presste seinen Körper gegen den hart gefrorenen Waldboden.

Wenig später, es hatte bereits zu dämmern begonnen, robbte er aus seinem Versteck hervor. Mit kältesteifen Gliedern stolperte er über den harschigen Schnee in Richtung Westen, bis er sich am Rande einer Fichtenschonung einer amerikanischen Patrouille gegenübersah. Er warf das Gewehr zu Boden und hob – »I surrender« – die Hände über den Kopf.

Auf der Ladefläche eines von schneidenden Böen umwehten Dodge wurde er, von zwei GIs bewacht, ins frontnahe Kriegsgefangenenlager 455 gebracht, einen zitadellenartigen Komplex aus der Zeit Napoleons III., den die Wehrmacht bis vor Kurzem noch als Infanterie-Garnison genutzt hatte. Es handelte sich um eine gewaltige Kasernenanlage mit unterirdischen Bunkern und Magazinen, bombensicheren Kasematten, einem halben Dutzend Mannschaftsgebäuden und einigen kleineren Wohngebäuden für die Offiziere. Zurzeit waren hier fünfzehntausend deutsche Kriegsgefangene untergebracht.

Vom ersten Tag seiner Einberufung an hatte Mahr mit dem Gedanken an Fahnenflucht gespielt. Das sagte er auch den beiden Offizieren, die ihm in einem spartanisch eingerichteten, von einem bullernden Koksofen beheizten Vernehmungszimmer gegenübersaßen. Mahrs Mantel dampfte, als er das Soldbuch über den Vernehmungstisch schob.

Zunächst fragten sie ihn in Sachen Ausrüstung und Kampfkraft seiner Truppe aus, auch für die deutsche Nachschublage interessierten sie sich. Zu guter Letzt – da dauerte das Verhör schon eine oder eineinhalb Stunden –, wechselten sie zum Thema Politik über, um ihm auch diesbezüglich auf den Zahn zu fühlen.

Er lehne den Nationalsozialismus aus weltanschaulichen Gründen ab, erklärte Mahr in sachlichen Worten, er stamme aus antifaschistischem Elternhaus und habe sich in seiner Heimatstadt Wien, solange das ohne Gefahr für Leib und Leben möglich gewesen war, in der Jugendbewegung der »Revolutionären Sozialisten« engagiert.

»Sie sind aus politischen Gründen desertiert?«, fragte einer der beiden Offiziere. Mahr warf ihm einen erstaunten Blick zu: Der Mann – ein Captain mit melancholischen, von schlaffen Tränensäcken akzentuierten Gesichtszügen – sprach Deutsch mit schwäbischem oder badischem Akzent, so genau konnte Mahr das nicht auseinanderhalten. Ein Emigrant also, ein Flüchtling aus Nazi-Deutschland. Kein Amerikaner aus Illinois oder Nebraska hätte auf diese Weise Deutsch gesprochen.

Mahr nickte. Ja, das könnte man sagen: Für seine Desertion seien politische Gründe maßgeblich gewesen.

Der zweite Mann, ein Staff Sergeant mit rötlichblondem Haar, blätterte mit routiniertem Interesse in Mahrs Soldbuch. Er studierte die Einträge, die das militärische Wirken des Wehrmachtsangehörigen Friedrich Mahr in den letzten dreizehn Monaten dokumentierten. Im Umschlag steckten einige Lebensmittelmarken und mehrere Fotografien. Der Staff Sergeant nahm die Bilder zur Hand und betrachtete sie. »Wer ist das?«, fragte er, auf das Porträt eines alten, weiß-haarigen Mannes zeigend, der in einem Anzug aus robustem Tweed hinter einem ausladenden Schreibtisch saß und in das Studium eines Folianten vertieft war.

»Mein Vater.«

»Und die beiden?« Der Staff Sergeant warf ein hochformatiges Schwarz-Weiß-Foto mit gezackten Rändern auf den Tisch. Die Aufnahme zeigte ein lachendes Paar, Mann und Frau, junge Leute in Skipullovern, Arm in Arm vor einer verschneiten Berghütte stehend.

»Das Foto habe ich geknipst«, sagte Mahr. »Das sind meine Geschwister, Victor und Hilde. Victor ist im Sommer ’42 im Osten gefallen.«

»Tut mir leid, das zu hören«, sagte der sommersprossige Staff Sergeant. Mahr glaubte einen sarkastischen Unterton herauszuhören, aber vielleicht irrte er sich. Der Staff Sergeant steckte die Fotografien zurück in den Umschlag.

»Sie möchten also in die Armee der Vereinigten Staaten eintreten?«, fragte der Captain, während er sich von seinem Kameraden das Soldbuch hinüberreichen ließ.

»Ja.«

»In diesem Fall können wir nicht viel für Sie tun. Gemäß der Genfer Konvention ist es uns nicht erlaubt, solche Verhandlungen mit Ihnen zu führen und Sie in amerikanischer Uniform wieder ins Feld zu schicken, das wissen Sie?«

»Ich denke schon, Sir, ja, das ist mir bekannt.«

Der Captain blätterte das Soldbuch durch. »Sollten Sie allerdings darauf bestehen, gegen Hitler zu kämpfen, gibt es vielleicht … doch eine Möglichkeit.« Der Captain klappte das Soldbuch zu und warf es mit einer nachlässigen Gebärde auf den Tisch.

»Was für eine Möglichkeit wäre das, wenn ich fragen darf, Sir?«

Der Captain beugte sich zum Staff Sergeant hinüber und flüsterte ihm etwas ins Ohr. Der Staff Sergeant nickte.

»Die Siebte Armee«, erklärte der Captain, »hat in ihren Reihen ein besonderes Detachment. Ich will da jetzt nicht allzu sehr ins Detail gehen. Gut möglich, dass die Jungs dort Verwendung für Sie haben.«

»Das wäre großartig«, sagte Mahr. »Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie da etwas in die Wege leiten könnten.«

»Wir werden sehen, was sich machen lässt. Aber ich kann Ihnen nichts versprechen, Herr Gefreiter.«

Zwei Tage später wurde er erneut zum Verhör geholt. Diesmal behandelten ihn die Offiziere etwas zuvorkommender als bei der ersten Einvernahme. Sie boten ihm Zigaretten an und fragten ihn dies und das – ein vorsichtiges Abtasten, so kam es Mahr vor.

»Aus welchem Grund wollen Sie für die amerikanischen Streitkräfte arbeiten?«, fragte der Captain.

Er habe bereits seit dem sogenannten »Anschluss« den Wunsch, erklärte Mahr, an der Befreiung seiner Heimat vom Hitlerfaschismus mitzuwirken. Seit er sich erinnern könne, sei seine Familie gegen die faschistische Gefahr eingetreten, gegen den grünen Faschismus der österreichischen Heimwehren ebenso wie gegen den Faschismus Hitlers und Mussolinis. Das hänge auch mit der parteipolitischen Orientierung seiner Familie zusammen. Sein Vater sei zwischen 1921 und 1934 offizieller Rechtsvertreter der »Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Österreichs« gewesen, Parteianwalt, wenn man so wolle, einer von dreien, er habe mehrere viel beachtete Prozesse geführt und grundlegende, auch in internationalen Zeitschriften diskutierte Arbeiten zu rechtswissenschaftlichen Problemstellungen publiziert, vor allem zu Fragen des Verfassungsrechts. Älteren Juristen sei der Name Rudolf Mahr auch außerhalb des »Deutschen Reichs« bis heute ein Begriff, obwohl sein Vater von den Nazis unmittelbar nach dem »Anschluss« mit einem strengen Berufsverbot belegt worden war. Man könnte gern Erkundigungen einziehen, falls die Herren seine Angaben in Zweifel ziehen würden.

Die Offiziere schienen von Mahrs Ausführungen nicht weiter beeindruckt. »Darf ich einmal Ihre Erkennungsmarke sehen?«, fragte der Staff Sergeant. Sein Deutsch war ausgezeichnet, obwohl sein Akzent, im Gegensatz zu dem des Captains, einen leichten Yankee-Einschlag aufwies. In den kommenden Wochen sollte es Mahr so gut wie ausschließlich mit Amerikanern zu tun bekommen, die perfekt oder annähernd perfekt Deutsch sprachen, offenbar hatte die Army keine Probleme, einschlägig ausgebildete Leute zu rekrutieren.

Mahr nahm die Kette mit der Erkennungsmarke vom Hals und reichte sie über den Tisch.

»Eure Erkennungsmarken sind praktischer als unsere«, brummte der Staff Sergeant, während er die eingestanzten Angaben auf dem blechernen Oval mit denen im Soldbuch verglich.

»Wie meinen Sie das?«

»Sie lassen sich in zwei Teile brechen. Genial.«

»Ach, das meinen Sie.«

Der Offizier untersuchte Mahrs Marke.

»Wirklich ausgesprochen praktisch. Wenn Sie gefallen wären, Herr Gefreiter, hätte man die eine Hälfte nach Hause geschickt, und die andere hätte man zusammen mit Ihnen irgendwo begraben. Intelligenteres Modell als unseres, viel intelligenter. Wir müssen zwei Marken tragen … Wenigstens in dem Punkt seid ihr uns voraus.«

Er gab Mahr die Marke zurück.

»Sie sind also Angehöriger des 35. Panzergrenadier-Regiments«, sagte der Captain. »Wo genau waren Sie während der letzten Monate im Einsatz?«

»Bis November in der Saarpfalz, Maginot-Linie, dann an der Vogesenfront … Steht das nicht ohnehin alles im Soldbuch?«

»Wir stellen hier die Fragen«, knurrte der Captain.

Mahr presste die Lippen zusammen.

»Warum sind Sie nicht früher auf die Idee gekommen, die Seiten zu wechseln?«

»Weil sich keine Gelegenheit dazu ergeben hat.«

Sie konfrontierten ihn mit einer Reihe weiterer Fragen, die Mahr so präzise wie möglich beantwortete, dann wurde er zurück in den Fünfundzwanzig-Mann-Schlafsaal gebracht, in dem man ihn unmittelbar nach seiner Einlieferung untergebracht hatte. Bevor ihn ein riesenhafter Private aus dem Verhörzimmer eskortierte, gab ihm der Captain noch einen Rat mit auf den Weg: Er sollte den anderen Gefangenen nichts von seiner Desertion erzählen, sofern ihm sein Leben lieb sei. Erst letzte Woche seien zwei Fahnenflüchtige aus dem Rheinland von ihren Kameraden wegen »Feigheit vor dem Feind« exekutiert – besser gesagt: zu Tode geprügelt – worden. Der amerikanische Lagerkommandant habe nach diesem Vorfall zwar hart durchgegriffen, aber man könnte nicht ausschließen, dass sich Geschehnisse dieser Art wiederholten. Mahr beschloss, sich an den Ratschlag zu halten.

Nach einigen Tagen wurde ein weiterer Offizier zum Verhör zugezogen, ein selbstbewusster First Lieutenant mit sportlichem Habitus und kantigen Gesichtszügen. Irgendetwas am Auftreten dieses Mannes – ein Hauch von Lässigkeit und unmilitärischer Zwanglosigkeit, umgab ihn – verriet Mahr, dass es sich um keinen gewöhnlichen Armeeangehörigen handelte.

Der Captain, den Mahr von den früheren Befragungen kannte, eröffnete das Gespräch: »Sie haben bei unseren letzten Gesprächen den Wunsch geäußert, an der Befreiung Ihrer Heimat vom Hitler-Faschismus mitzuwirken?«

»Das ist richtig.«

»Welche Art von Tätigkeit schwebt Ihnen da vor? Haben Sie bestimmte Vorstellungen?«

»Ich weiß nicht«, sagte Mahr. »Kommt darauf an, was Sie … wo Sie mich einsetzen würden.«

»Es gäbe da – rein theoretisch – eine Reihe von Möglichkeiten«, sagte der sportlich wirkende First Lieutenant, der sich mit einem sanft ironischen Lächeln ins Gespräch einbrachte. »Sie könnten deutsche Radiosender abhören, wenn Sie Lust dazu haben – mögen Sie Marika Rökk? Diese Frau hat Paprika im Arsch, finden Sie nicht? Oder sie greifen unseren Leuten beim Verfassen von Flugblättern unter die Arme, das wäre auch eine Option. Die Army braucht aber auch tüchtige Dolmetscher, da ist der Bedarf fast unerschöpflich.«

»Ich hätte eher an … na ja, was … klassisch Militärisches gedacht«, sagte Mahr.

»Sie wollen es wissen?« Der First Lieutenant notierte etwas auf seinem Notizblock. Nachdem er einen Blick mit dem Captain gewechselt hatte, begann er Mahr in ein längeres Gespräch über seine Familiengeschichte zu verwickeln, auch die Mahr’schen Erfahrungen in der Wehrmacht und seine politische Orientierung kamen zur Sprache.

Was er zu hören bekam, schien den First Lieutenant zufriedenzustellen.

»Ich spreche ganz offen mit Ihnen«, sagte der First Lieutenant bei einem der nächsten Verhöre. »Wir haben einen gewissen Bedarf an Männern mit deutscher Muttersprache, die bereit sind, mit dem Fallschirm über dem Deutschen Reich abzuspringen und dort … kundschafterliche Aktivitäten in Angriff zu nehmen.«

Mahr schaute den Mann aufmerksam an.

»Könnten Sie sich vorstellen, so etwas …?«

»Durchaus«, sagte Mahr.

»Dass eine solche Mission mit einem gewissen Risiko verbunden wäre – das ist Ihnen bewusst?«

»Selbstverständlich.«

»Ich korrigiere, Herr Gefreiter: Ein solcher Einsatz ist mit einem beträchtlichen Risiko verbunden.«

Mahr lächelte, während er ohne weiteres Nachdenken nickte.

Der Captain stand auf und ging zum Ofen, er öffnete die Feuerungstür und legte ein, zwei Schaufeln Koks nach. Während er sich am Lüftungstürchen zu schaffen machte, sagte der First Lieutenant, wieder an Mahr gewandt: »Eine Sache bereitet uns allerdings noch Kopfzerbrechen, Herr Gefreiter. Sie können sich wahrscheinlich denken, was.«

»Ehrlich gesagt … keine Ahnung.«

»Woher können wir wissen …«, der First Lieutenant faltete die Hände vor sich auf dem Tisch. »Woher können wir wissen, dass wir Ihnen vertrauen können?«

Mahr zuckte die Achseln. »Ich gebe Ihnen mein Wort. Genügt das nicht?«

»Leider nein«, sagte der Mann. Er schob einen Bleistiftstummel und ein Stück Papier über den Tisch »Schreiben Sie uns bitte den Namen und die Adresse Ihres Vaters auf.«

Mahr nahm den Stift und schrieb: »Dr. Rudolf Mahr, Wien 18, Sternwartestraße 86.«

Der First Lieutenant griff sich den Zettel, warf einen Blick darauf und faltete das Papier sorgfältig zusammen. »Wir werden Ihre Angaben überprüfen«, sagte er, während er den Zettel in seiner Uniformjacke verschwinden ließ. »Das kann eine Zeit lang dauern. Bis dahin werden Sie von den anderen Gefangenen separiert. Sie dürfen mit niemandem über unsere Unterhaltung sprechen, hören Sie, mit niemandem, auch nicht mit Angehörigen der amerikanischen Streitkräfte. Haben Sie mich verstanden?«

»Jawohl!«

»Sehr schön.«

Der Captain rief nach einer Ordonnanz. Ein blutjunger Unteroffizier betrat den Raum. »Führen Sie den Gefangenen in seine Zelle.«

Mahr ließ sich abführen. In der Tür blieb er noch einmal stehen. »Ihre Nachforschungen werden meinen Vater doch nicht gefährden?«

»Keine Sorge«, sagte der First Lieutenant. »Unsere Leute verstehen ihr Handwerk. Darauf können Sie sich verlassen.«

Mahr stand am Gitterfenster und schaute auf den Exerzierplatz hinunter. Im halb gefrorenen Morast des Zitadellenhofs vertraten sich einige Hundert ehemalige Kameraden die Beine, Panzergrenadiere, Infanteristen, Artilleristen in feldgrauen Wehrmachtsmänteln, etwas abseits von den anderen ein Grüppchen SS-Männer. SSler, so hatte Mahr gehört, wurden von den Alliierten angeblich auf der Stelle erschossen. Schien auch nur ein Gerücht zu sein, wie so vieles, was man sich erzählte. In lockeren Grüppchen spazierten die Soldaten herum, ein paar Infanteristen brachen in schallendes Gelächter aus, offenbar wurden da und dort schon wieder Witze gerissen.

Mahr löste sich vom Fenster und ging in der Zelle auf und ab, zweimal, dreimal, dann streckte er sich, den zusammengerollten Wehrmachtsmantel unter seinen Kopf schiebend, auf der Holzpritsche aus. Die Zelle war annehmbar. Unter dem Fenster stand der Blecheimer für die Notdurft, ein winziger Ofen in der Ecke gab genügend Hitze ab, um den Raum einigermaßen warm zu halten. Auch einen Wasserkrug und eine Waschschüssel hatte man ihm in die Zelle gestellt.

Mahr dachte an seinen Vater.

Wien war in den vergangenen Monaten zum Ziel massiver Bombardements geworden, wie er in einer der letzten an die Front gelangten Zeitungen gelesen hatte. Mahr hoffte, dass das Quartier um den Türkenschanzpark, in dem der Vater seit viereinhalb Jahrzehnten in einem geräumigen, mit Orientteppichen und Büchern vollgestopften Gründerzeithaus lebte, von den Bombardierungen verschont geblieben war. Und seine Schwester? Die war, wie der Vater in einem seiner letzten Briefe geschrieben hatte, mit den Kindern aufs Land evakuiert worden, in die Gegend um Kirchberg am Wechsel, wo sie bei Bauern untergekommen waren, wie es schien.

Während Mahr auf seiner Pritsche lag und an die von Mauerrissen überzogene Decke starrte, kamen ihm die Sonntagnachmittage seiner Kindheit in den Sinn, die Gesellschaften im Garten hinter dem Haus, zu denen sein Vater bis zu seiner kurzzeitigen Verhaftung im Februar ’34 im Zweiwochen-Rhythmus geladen hatte. Diese Zusammenkünfte wurden vom Freundeskreis der Familie ebenso gern besucht wie von den in Wien lebenden Teilen der Verwandtschaft (es gab auch Tanten und Onkel in Mähren und im ungarischen Teil der einstigen Monarchie, die kamen seltener zu Besuch, in der Regel nur zu runden Geburtstagen des Vaters oder ähnlichen Anlässen).

Dass sich die Nachmittagseinladungen im Hause Mahr so großer Beliebtheit erfreuten, hatte nicht so sehr mit den weitverzweigten Verbindungen seines Vaters zu tun, sondern, wie Mahrs Bruder Victor des Öfteren scherzhaft festgestellt hatte, vor allem auch mit den böhmischen Spezialitäten, die Haushälterin Zilli bei diesen Gelegenheiten aufzutischen pflegte: mit all den flaumigen Liwanzen und Golatschen, die Zilli auf den mit weißen Tischtüchern belegten Tischen im Garten anrichtete. Die Kinder machten sich über die Köstlichkeiten mit Heißhunger her, während die Erwachsenen es in der Regel gemächlicher angingen. Nach dem Essen spielte Fritz, wie Mahr damals genannt wurde, mit seinen Cousins Diabolo oder Crocket, manchmal gab er sich auch zusammen mit den Kleineren den Freuden des Hufeisenwerfens hin. Neben »Anmäuerln« und dem sogenannten »Fangerlspielen« war Hufeisenwerfen eines der beliebteren Spiele seiner Kinderzeit. Die Regeln waren einfach: Man schleuderte ein Eisen aus fünfzehn Metern Entfernung in Richtung eines in die Erde gerammten Metallstocks – wer dem Stock am nächsten kam, hatte gewonnen.

Ihres zwanglos-geselligen Charakters wegen lockten die Sonntagsgesellschaften dann und wann auch prominentere Gäste in die Mahr’sche Villa: Die Parlamentsabgeordnete Adelheid Popp war zuweilen zu Gast, auch der Wiener Finanzstadtrat Breitner und der eine oder andere mit seinem Vater befreundete Redakteur der »Arbeiterzeitung«. Zwei- oder dreimal hatte auch Otto Bauer persönlich vorbeigeschaut, der von seinen Bewunderern verehrte und von seinen Gegnern mit grimmigem Hass verfolgte Führer der österreichischen Sozialdemokratie. Mahr erinnerte sich an den Politiker – der auch in der »Sozialistischen ArbeiterInternationale« eine zentrale Rolle gespielt hatte – als einen blassen und etwas fahrigen, unentwegt Zigaretten rauchenden Menschen, der mit aufgekrempelten Ärmeln unter dem Quittenbaum saß und leidenschaftliche Diskussionen mit einigen Abgeordneten des Wiener Landtags führte. Nicht dass Mahr mit sieben oder acht genau verstanden hätte, wer die illustren Gäste seines Vaters waren und welche Rolle sie in der nationalen wie der internationalen Politik spielten, aber dass »Onkel Hugo«, der Finanzstadtrat, und vor allem Otto Bauer keine Sonntagnachmittagsbesucher alltäglichen Zuschnitts waren, hatte sich auch ihm erschlossen.

Eines Nachmittags hatte sich Mahr mit seiner Cousine Edith und einer Gruppe anderer Kinder in einen der Nachbargärten geschlichen – den weitläufigen Garten des Sodafabrikanten M., der sich rund um eine repräsentative Jugendstilvilla erstreckte. Sie hatten keinen nennenswerten Schaden angerichtet, das Einzige, was man ihnen allenfalls vorwerfen konnte, war, dass sie den M.’schen Kirschbaum um ein bis eineinhalb Kilo fleischige, schwarze Kirschen erleichtert hatten. Wenige Minuten, nachdem sie den Rückzug angetreten hatten, war auch bereits der Hausmeister der M.’schen Villa am Gartentor der Mahrs aufgetaucht und hatte sich bei Zilli über die »Gfraster« beschwert, die sich an anderer Leute Eigentum vergriffen. Mahr hatte die Szene zusammen mit seiner Cousine vom offenen Fenster seines Zimmers aus verfolgt. Der Hausmeister, ein Choleriker klassisch wienerischer Prägung, hatte seiner Empörung Luft gemacht, indem er lautstark auf Zilli eingeschimpft hatte: Herr Dr. Mahr müsse mit einer Besitzstörungsklage rechnen, drohte er, wenn die Judenbagage da hinten im Garten nicht besser auf ihre Bälger achtgäbe.

Ein Schlüsselbund klirrte am Gang vor der Zellentür. Die Tür wurde aufgeschlossen, ein untersetzter Corporal erschien und schob Mahr das Abendessen in die Zelle: eine Schüssel Bohnensuppe, einen Kanten Brot und ein Stück Speck. Mahr bedankte sich und machte sich mit Heißhunger über das Nachtmahl her. Er hatte keinen Grund sich zu beschweren, dachte er, auch nicht in Sachen Verpflegung. Durchs geschlossene Zellenfenster hörte er das Geräusch von LkwMotoren, erregte Stimmen, das Schlagen von Autotüren. Er trat ans Fenster und schaute hinunter: ein neuer Gefangenentransport war angekommen.