Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Alianza Editorial

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: El libro de bolsillo - Bibliotecas de autor - Biblioteca Lem

- Sprache: Spanisch

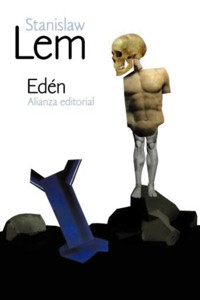

Tras un accidentado aterrizaje en la superficie del planeta Edén, los seis miembros de la tripulación de una nave espacial consiguen tomar contacto con las criaturas que lo pueblan, sometidas, a su entender, a una tenebrosa tiranía. Pero como siempre que nos enfrentamos a otra cultura, a otra civilización, existen como mínimo dos posibles perspectivas, ambas igualmente válidas: la del que observa y la del que es observado. En esta novela Stanislaw Lem nos recuerda esta realidad tan elemental como a menudo olvidada, dentro de un relato que desborda fantasía y en el que el autor polaco vuelve a deslumbrarnos. www.lem.pl

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 440

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Stanislaw Lem

Edén

Índice

Capítulo primero

Capítulo segundo

Capítulo tercero

Capítulo cuarto

Capítulo quinto

Capítulo sexto

Capítulo séptimo

Capítulo octavo

Capítulo noveno

Capítulo décimo

Capítulo undécimo

Capítulo duodécimo

Capítulo decimotercero

Capítulo decimocuarto

Créditos

Capítulo primero

Fue un error en los cálculos. No había sobrevolado la atmósfera, sino chocado contra ella. La nave espacial penetró como un taladro en la capa atmosférica con un formidable estruendo, que se expandió como un redoble de tambores. Sintieron, bajo sus asientos, el deslizamiento de los amortiguadores. Las pantallas anteriores llamearon y se extinguieron. El colchón de gases incandescentes, que presionaba contra el morro del cohete, cubría con un velo los visores exteriores. El dispositivo de frenado era insuficiente y había entrado en funcionamiento demasiado tarde. Un olor fétido a caucho quemado invadía por entero la cabina de mando. La presión del frenado los dejó ciegos y sordos. Era el fin. Pero ni siquiera esto era capaz de pensar ninguno de ellos. No tenían fuerzas ni para respirar. Lo hicieron por ellos los inyectores de oxígeno, que siguieron funcionando hasta el último minuto. Les introducían aire a presión, como en los balones. De golpe cesó el estruendo.

Se encendieron las luces de averías. Seis por cada lado. En el tablero de mandos del propulsor brillaba la señal de alarma. El revestimiento había reventado y estaba tan arrugado como un acordeón. Pedazos de material aislante y fragmentos de plexiglás corrían veloces por el suelo. Ahora, en lugar del estrépito, lo llenaba todo un silbido sordo, cada vez más intenso.

–¿Qué ha sucedido? –gimió el doctor, al tiempo que escupía un trozo de chicle.

–¡Sigue echado! –le gritó el coordinador, que contemplaba la última pantalla que quedaba intacta.

El cohete dio una vuelta de campana, como si hubiera sido golpeado por un ariete. Las redes de nylon sobre las que descansaban vibraron como cuerdas de violín. Durante un instante todo se mantuvo en suspenso, como cuando un columpio alcanza el punto más alto de su balanceo... y luego estalló un estruendo.

Los músculos, rígidos a la espera del choque final, se relajaron. El cohete descendió sobre la columna de fuego. Las toberas vibraron suavemente. Pero sólo durante algunos minutos. Luego, un estremecimiento sacudió las paredes. La vibración fue en aumento. Seguramente se habían aflojado las suspensiones de los soportes de las turbinas. Los hombres se miraron. Ninguno habló. Sabían que todo dependía de que los rotores aguantaran el esfuerzo.

La cabina se estremeció súbitamente, como si descargaran sobre ella los furiosos golpes de un martillo de acero. La gruesa lente convexa de la última pantalla se agrietó en una densa tela de araña y se extinguió su fosforescente cristal. Desde abajo ascendía el pálido resplandor de las luces de avería, que proyectaban contra las paredes las sombras agigantadas de los hombres.

El estruendo se convirtió en bramido. Debajo de ellos algo se roía, se rompía, se partía con estridencia metálica. El casco, atrapado en una terrible sacudida, siguió su vuelo a ciegas, como muerto. Se encogieron, reteniendo el aliento. El caos y las tinieblas eran totales. De pronto, sus cuerpos se vieron impelidos hacia adelante en las largas cuerdas de nylon y estuvieron a punto de aplastarse contra los destrozados tableros de mandos. Y luego se balancearon, meciéndose suavemente, como pesados péndulos, en el espacio...

El cohete volteó como una montaña que se desploma. El estruendo parecía venir de lejos, con un débil retumbar. Masas de tierra violentamente removidas se deslizaron a lo largo de la coraza protectora exterior.

Sobrevino una quietud total. A sus pies siseaban las conducciones. Algo gorgoteaba terriblemente, rápido, cada vez más rápido. El zumbido del agua que fluía, mezclado con el siseo ensordecedor, incesante, como de un líquido cayendo sobre una chapa incandescente.

–Seguimos con vida –dijo el químico. La oscuridad era total. No se veía absolutamente nada. Colgaba de su red de nylon, como de un saco atado con cuerdas por sus cuatro puntas. Dedujo que el cohete yacía de costado. Algo chasqueó. Una pálida llamita brotó del viejo encendedor de gasolina del doctor.

–¿Y la tripulación? –preguntó el coordinador. Se había roto una de las cuerdas de su red. Giró lentamente. Se hallaba totalmente exhausto. Intentó en vano sujetarse a la pared a través de las mallas.

–Uno –dijo el ingeniero.

–Dos –dijo el físico.

–Tres –el químico.

–Cuatro –el cibernético. Se sujetaba la frente con las manos.

–Cinco –se anunció, en último lugar, el doctor.

–Estamos todos. Lo celebro.

La voz del coordinador era tranquila.

–¿Los autómatas?

Silencio.

–¿Los autómatas?

No hubo respuesta. El doctor se quemó los dedos con la llama del encendedor. Se hizo de nuevo la oscuridad.

–Siempre he sostenido que estamos hechos de mejor material –dijo el doctor en medio de las tinieblas–. ¿Alguien tiene un cuchillo?

–Yo... ¿Para cortar las cuerdas?

–Si puedes salir sin cortarlas, mejor para ti. Yo no puedo.

–Lo voy a intentar.

El químico sacudió enérgicamente las cuerdas. Se le aceleró la respiración. Algo golpeó. Tintineo de cristales.

–Estoy abajo. Quiero decir, en la pared –dijo desde el pozo de tinieblas–. Doctor, alumbra un poco para que pueda echaros una mano.

–Pero date prisa, porque la gasolina se acabará pronto.

Una vez más brotó la llama del encendedor. El químico intentó alcanzar el saco de dormir del coordinador, pero sólo llegó hasta las piernas. Finalmente, pudo abrir un poco la cremallera y el coordinador se dejó caer pesadamente sobre los pies. Entre los dos, el trabajo avanzó más rápidamente. Poco después, todos ellos estaban de pie sobre la inclinada pared de la cabina de mando, recubierta de material semielástico.

–¿Por dónde empezamos? –preguntó el doctor. Apretó y unió los bordes de la herida de la frente del cibernético y la cubrió con un esparadrapo que se sacó del bolsillo. Siempre llevaba consigo pequeños adminículos de este tipo.

–Vamos a comprobar primero si podemos salir fuera –decidió el coordinador–. Ante todo, necesitamos luz. ¿Bien? ¿Ya? Doctor, alumbre por aquí, a lo mejor hay todavía un poco de corriente en los extremos de los cables del tablero de mandos o al menos en el reostato del sistema de alarma.

Esta vez, del encendedor sólo brotaron chispas. El doctor chasqueó hasta que le dolieron los dedos. Las chispas se desparramaron sobre los restos del destrozado tablero de conexiones, ante el que se afanaban, de rodillas, el coordinador y el ingeniero.

–¿Hay corriente? –preguntó el químico. Estaba detrás, de pie, porque no había sitio.

–De momento, no. ¿Nadie tiene cerillas?

–La última vez que vi cerillas fue hace tres años. En el museo –farfulló el ingeniero. Estaba intentando arrancar con los dientes el aislante de un extremo de la línea. Súbitamente, una pequeña chispa azul palpitó en las manos del coordinador, unidas en forma de concha.

–Aquí hay corriente –dijo–. Traed una bombilla.

Encontraron una, intacta, en la señal de alarma sobre el revestimiento lateral. Una pequeña y penetrante llamita eléctrica iluminó la cabina, que producía la impresión de formar parte de un largo túnel de paredes oblicuamente ascendentes. Por encima de sus cabezas podía verse una puerta cerrada en lo que ahora era el techo.

–Siete metros de altura –dijo el químico, melancólicamente–. ¿Cómo vamos a subir allí?

–Una vez vi en el circo una torre humana: cinco hombres, uno encima de otro –insinuó el doctor.

–Es demasiado difícil en nuestro caso. Tenemos que llegar allí avanzando por la pared del suelo –decidió el coordinador. Pidió al químico el cuchillo e hizo anchas muescas en el recubrimiento plástico del suelo.

–¿Peldaños?

–Eso es.

–¿Por qué está tan callado el cibernético? –preguntó sorprendido el ingeniero, que se había sentado sobre las ruinas del tablero de mandos y conectaba un amperímetro a los cables que había arrancado.

–Se ha quedado viudo –contestó, riendo, el doctor–. ¿Qué es un cibernético sin autómatas?

–Eso tengo que averiguarlo –declaró el cibernético. Miraba por las rendijas de las desajustadas pantallas. La llamita eléctrica fue adquiriendo un tinte amarillento, cada vez más oscuro y macilento.

–¿También los acumuladores? –murmuró el físico. El ingeniero se irguió.

–Eso parece.

Un cuarto de hora más tarde, la expedición, integrada por seis hombres, avanzaba hacia la profundidad o, mejor dicho, hacia la altura. Primero alcanzaron el pasillo y luego cada una de las habitaciones. En el camarote del doctor encontraron una linterna. El doctor sentía predilección por toda suerte de cachivaches. Se la llevaron. Por todas partes encontraron destrozos. Los muebles, sólidamente atornillados al suelo, no habían sufrido daño, pero los aparatos, herramientas, vehículos auxiliares y material restante formaban un montón informe e indescriptible en el que se hundían hasta más arriba de las rodillas.

–Ahora vamos a intentar salir fuera –dijo el coordinador cuando se reunieron de nuevo en el pasillo.

–¿Y los trajes espaciales?

–Están en la cámara de presión. No les ha debido pasar nada. De cualquier forma, no los necesitamos. Edén tiene una atmósfera respirable.

–¿Ha estado alguien antes aquí?

–Sí. Hace diez u once años. La sonda cósmica de una patrulla de búsqueda y rescate. Fue cuando se perdió Altair con su nave espacial. ¿No lo recordáis?

–Pero ningún ser humano.

–No, ninguno.

La escotilla interior de la esclusa aparecía, oblicuamente, sobre sus cabezas. Poco a poco se fue desvaneciendo la primera impresión de extrañeza, debida al hecho de que contemplaban los lugares familiares en una posición completamente distinta –el suelo y el techo eran ahora las paredes.

–Sin una buena escalera no podremos llegar allí –dijo el coordinador, iluminando la escotilla con la linterna del doctor. La mancha de luz exploraba los bordes. Estaban herméticamente cerrados.

–No tiene mal aspecto –el cibernético tenía la cabeza muy echada hacia atrás, sobre la nuca.

–Desde luego.

El ingeniero reflexionaba: la enorme fuerza que había comprimido los soportes y reventado el tablero de mandos situado entre ellos quizá hubiera empotrado la escotilla. Pero se guardó para sí estos pensamientos. El coordinador se volvió hacia el cibernético, y estaba a punto de pedirle que se pusiera de espaldas junto a la pared, cuando recordó el montón de hierro en que se habían convertido los autómatas. Dijo al químico:

–Separa bien las piernas y pon las manos en las rodillas; así es más fácil.

–Siempre he soñado con trabajar en un circo –afirmó el químico, y se inclinó. El coordinador puso el pie sobre sus hombros, se izó, se enderezó, se sujetó a la pared y comenzó a tantear con las puntas de los dedos la palanca de níquel, en forma de cuña, de la escotilla.

Se estiró cuanto pudo, saltó y, por fin, se colgó de ella. La palanca cedió chirriando, como si el mecanismo de cierre estuviera lleno de fragmentos de cristal. Giró un cuarto de vuelta y se detuvo.

–¿La estás girando hacia el lado correcto? –preguntó el doctor, que alumbraba desde abajo con la linterna–. El cohete está tumbado.

–Ya me he dado cuenta.

–¿No puedes girar más fuerte?

El coordinador no contestó. Estaba colgado pegado a la pared, con una mano en la palanca. Intentó agarrarla con la otra. La operación resultaba difícil, pero al fin lo consiguió. Ahora estaba suspendido como en un trapecio. Encogió las piernas para no chocar contra el químico, inclinado debajo de él, y tiró enérgicamente de la palanca varias veces, encogiéndose y dejándose caer a continuación con todo el peso de su cuerpo. Resoplaba cada vez que rebotaba contra la pared.

A la tercera o cuarta tentativa la palanca cedió un poco. Faltaban ya tan sólo cinco centímetros. El coordinador hizo acopio de todas sus fuerzas y se dejó caer de nuevo hacia abajo.

La palanca chocó contra el cerrojo con un tremendo chirrido. Se había corrido el pasador interior.

–Esto marcha como la seda –gritó el físico con alegría. Pero el ingeniero guardó silencio. Sabía dónde estaba el verdadero problema. Todavía quedaba por levantar la escotilla, y esto era mucho más complicado. Tiró con fuerza de la palanca del dispositivo hidráulico, pero sabía de antemano que no funcionaría. Los tubos se habían rajado en numerosos puntos y el líquido se había derramado. Cuando el doctor dirigió su linterna hacia arriba, la manivela con sus ruedecillas brilló sobre sus cabezas como una aureola. Estaba demasiado alta para sus posibilidades gimnásticas: más de cuatro metros.

Entonces trajeron de todas las habitaciones los instrumentos rotos, las almohadas, los libros, y los fueron apilando. La biblioteca demostró ser particularmente útil y, en especial, los atlas estelares, que eran maravillosamente gruesos. De esta forma construyeron, como si fueran ladrillos, una pirámide. Necesitaron casi una hora para acabarla. En una ocasión se les vino abajo todo un lado, de modo que a partir de entonces actuaron sistemáticamente bajo las directrices del ingeniero.

–El trabajo físico es una tortura –afirmó el doctor, jadeando. La linterna estaba colocada en una grieta del climatizador y les iluminaba el camino mientras iban a la biblioteca y volvían cargados de libros.

–Ni en sueños hubiera creído jamás que en un viaje a las estrellas pudieran darse condiciones tan primitivas –resopló el doctor. Era el único que hablaba. Finalmente, el coordinador, ayudado por sus compañeros, escaló cuidadosamente la pirámide y consiguió tocar la manivela con la punta de los dedos.

–No es bastante –dijo–. Faltan cinco centímetros. No puedo saltar, porque entonces se viene todo abajo.

–Aquí tengo la Teoría de los vuelos rápidos.

El doctor sopesaba en la mano un grueso mamotreto.

–Creo que es exactamente lo que necesitamos.

El coordinador asió la manivela. Desde abajo le alumbraban con la linterna. Sus sombras bailaban sobre la blanca superficie de plexiglás que recubría la pared, ahora convertida en techo. De pronto, la manivela le resbaló entre las manos, vaciló un instante y perdió el equilibrio. Ninguno siguió mirando hacia arriba. Se cogieron de las manos y se echaron sobre la bamboleante pirámide de libros para que no se derrumbara.

–Nada de juramentos ahora. Si empezamos con eso, nunca acabaremos –advirtió el doctor desde abajo. El coordinador asió de nuevo la palanca. De pronto, un chirrido y luego el sordo estrépito de los volúmenes desmoronándose. El coordinador estaba suspendido en el aire, por encima de ellos, pero la manivela a la que se mantenía aferrado había dado una vuelta completa.

–¡Hay que repetirlo otras once veces! –gritó mientras aterrizaba sobre el libresco campo de batalla.

Dos horas más tarde, la escotilla había completado su recorrido. Cuando se abrió, lentamente, estallaron en un griterío triunfal. La escotilla abierta proporcionaba una especie de puente levadizo a través del cual podían llegar sin mayores dificultades hasta la esclusa.

Los trajes espaciales colgaban intactos en el liso armario empotrado. Ahora estaban en posición horizontal. Ascendieron por él.

–¿Salimos todos? –preguntó el químico.

–Primero vamos a intentar abrir la puerta.

Estaba bloqueada, como fundida con el casco. Las palancas no avanzaron ni un solo milímetro. Empujaron los seis a una, intentaron aflojar las tuercas, tantearon una y otra vez, por un lado, por el otro, pero las tuercas no cedieron.

–Ya se ve que lo principal no es llegar, sino desembarcar –observó el doctor.

–Sano sentido del humor –farfulló el ingeniero. El sudor le corría por la frente. Se sentaron sobre el armario empotrado.

–Tengo hambre –confesó el cibernético en medio del silencio general.

–Pues a comer entonces.

El físico se ofreció a subir al almacén de provisiones.

–Es mejor ir antes a la cocina. Quizá algo del frigorífico...

–Solo no podré. Habrá que retirar primero media tonelada de chatarra para llegar hasta las provisiones. ¿Quién me acompaña?

Se ofreció el doctor. No sin cierta renuencia, se sumó el químico. Cuando sus cabezas desaparecieron tras la puerta abierta de la escotilla y se extinguió el último resplandor de la linterna que se habían llevado consigo, el coordinador empezó a hablar en voz baja:

–Preferiría no tener que decir nada. ¿Tenéis idea de cuál es nuestra situación?

–Por supuesto...

El ingeniero tanteaba en las tinieblas, buscando con las manos las suelas de los zapatos del coordinador. Necesitaba este contacto.

–¿Supones que no podremos perforar la escotilla?

–¿Y con qué lo haríamos?

–Con un soplete eléctrico o de gas... Podemos cortarla con él y...

–¿Has oído hablar alguna vez de un soplete autógeno capaz de cortar un cuarto de metro de keramit?

Se sumieron de nuevo en el silencio. Desde las profundidades de la nave espacial llegaba un sordo retumbo, como de catacumbas de acero.

–¿Qué ocurre? –preguntó, nervioso, el cibernético. Oyeron crujir sus articulaciones. Se puso en pie.

–Siéntate –dijo suave, pero firmemente, el coordinador.

–¿Creéis que la escotilla se habrá fundido con el blindaje?

–No necesariamente –dijo el ingeniero–. ¿Tienes idea de lo que ha ocurrido?

–A ciencia cierta, no. Hemos entrado a velocidad cósmica en la atmósfera en un punto en que no debería haberla. ¿Y por qué? El autómata ha podido equivocarse.

–El autómata no se ha equivocado. Nos hemos equivocado nosotros –replicó el coordinador–. Nos olvidamos de introducir la corrección de cola.

–¿Corrección de cola? ¿Qué quieres decir?

–La cola de gas que, en dirección opuesta a la de su movimiento, forma todo planeta que posee atmósfera. ¿No has oído hablar de esto?

–Sí, claro. ¿Hemos chocado con esa cola? ¿No debería ser muy tenue?

–Diez a menos seis –contestó el coordinador–. Algo de ese orden. Pero veníamos a más de setenta kilómetros por segundo, amigo. Ha sido como chocar contra una pared. Fue la primera sacudida, ¿recordáis?

–Sí –prosiguió el ingeniero–, y cuando penetramos en la estratosfera todavía íbamos a diez o doce. En realidad, el cohete debería haberse desintegrado en mil pedazos. Es pasmoso que haya podido resistir.

–¿El cohete?

–Está calculado para una sobrecarga de veinte. Pero antes de romperse la pantalla vi con mis propios ojos cómo saltaba la aguja de la escala. Y la escala tiene un margen de reserva de hasta treinta.

–¿Y nosotros?

–¿Cómo nosotros?

–¿Cómo hemos podido resistir nosotros? ¿Intentas decir que la presión alcanzó treinta g?

–No de forma continuada. Sólo en los momentos de máxima presión. Los frenos actuaron a tope. Por eso se produjeron las vibraciones.

–Pero los autómatas lo equilibraron, y de no haber sido por los compresores... –replicó el cibernético con tono obstinado. Pero se detuvo, porque desde el fondo de la nave llegaba el ruido de un objeto. Sonaba como ruedas de hierro rodando sobre planchas de hojalata. Luego volvió el silencio.

–¿Qué querías de los compresores? –preguntó el ingeniero–. Cuando vayamos a la sala de máquinas te demostraré que han rendido cinco veces más de lo que podían. Además, son sólo instrumentos auxiliares. Primero, sus soportes saltaron en pedazos, y cuando empezaron las vibraciones...

–¿Te refieres a la resonancia?

–La resonancia es otra cosa. En realidad, deberíamos haber quedado destrozados en un trecho de pocos kilómetros, como le pasó a Frachter en Neptuno, ¿lo recuerdas? Te podrás convencer por ti mismo cuando veas la sala de máquinas. Te puedo adelantar ya lo que ha pasado.

–No me apetece lo más mínimo inspeccionar la sala de máquinas. ¡Maldición! ¿Por qué tardan tanto? Con esta oscuridad le duelen a uno los ojos.

–Pronto tendremos luz, nada de pánico –le animó el ingeniero.

Mantenía, al parecer sin darse cuenta, las puntas de los dedos en los pies del coordinador, que permanecía inmóvil y escuchaba en silencio la conversación.

–Vamos a ir a la sala de máquinas, aunque no sea más que por no aburrirnos. ¿Qué otra cosa podemos hacer?

–¿Crees en serio que no podremos salir de aquí?

–¡Ah, vaya! Lo he dicho sólo por diversión. Me gustan estas bromas.

–Dejadlo ya –dijo el coordinador–. Hay una salida de emergencia.

–¡Hombre! Está exactamente debajo de nosotros. Es evidente que el cohete se ha hundido muchísimo, y no estoy seguro de que el lado donde está la escotilla llegue al nivel del suelo.

–¿Y eso qué importa? Tenemos las herramientas necesarias para excavar un túnel.

–¿Y la escotilla de carga? –preguntó el cibernético.

–Está inundada –explicó lacónicamente el ingeniero–. He echado una ojeada a la sala de control. Uno de los contenedores principales ha debido agrietarse. El agua alcanza por lo menos dos metros. Y probablemente está contaminada.

–¿Cómo lo sabes?

–Porque es lo que ocurre siempre. Lo primero que se escapa es el agua de refrigeración del reactor. ¿Es que no lo sabes? Puedes olvidarte de la escotilla de carga. Sólo podemos salir por aquí, y eso si...

–Excavaremos el túnel –repitió el coordinador en voz baja.

–Técnicamente es posible –asintió el ingeniero. Volvió el silencio. Se acercó el rumor de pasos y en el corredor, debajo de ellos, brilló la luz. Entornaron los ojos.

–Jamón, galletas, lengua o algo parecido en lata. ¡Las últimas reservas! Aquí tenemos chocolate y ahí unos termos. ¡Sube eso!

El doctor fue el primero en llegar a la escotilla. Alumbró con la linterna cuando entraron en la cámara y depositaron las latas de conserva. También traían platos de aluminio.

Comieron en silencio, a la luz de la linterna.

–¡Así que los termos no se han roto! –dijo asombrado el cibernético mientras se servía café.

–Curioso, pero es así. Con las conservas, las cosas no están demasiado mal. Pero la instalación de refrigeración, el frigorífico, los hornos, el pequeño aparato de sintetización, la estación depuradora, los filtros de agua, todo se ha roto.

–¿También la estación depuradora? –preguntó preocupado el cibernético.

–Sí. Tal vez podríamos repararla, si tuviéramos las herramientas necesarias. Pero estamos en un círculo vicioso. Para poner en marcha cualquier aparato, hasta el más simple, necesitamos la corriente. Y para tener corriente debemos reparar antes los instrumentos auxiliares, y para esto necesitamos un semiautómata.

–¿Ya habéis analizado a fondo las posibilidades, vosotros, hombres de la técnica? ¿Cuál es el resultado? ¿Dónde hay un rayo de esperanza?

El doctor depositó una gruesa capa de mantequilla sobre la galleta y puso encima jamón. Prosiguió, sin esperar la respuesta:

–De joven leí tantos libros sobre astronáutica que creo que pesarían más que nuestra encallada nave espacial. Pues aun así, no conozco ni un solo relato, ninguna aventura, ni siquiera una anécdota, sobre lo que nos ha pasado a nosotros. No comprendo cómo ha podido ocurrir.

–Porque el tema es aburrido –dijo sarcásticamente el cibernético.

–Sí, desde luego, es algo nuevo. Un Robinson interplanetario –dijo el doctor desenroscando el tapón de su termo–. Cuando vuelva a casa intentaré escribirlo, si tengo suficiente talento para ello.

De pronto se hizo el silencio. Recogieron las latas de conservas. El físico propuso guardarlas en el armario, junto a los trajes espaciales. Entonces volvieron a la pared, porque la puerta del suelo no podía abrirse de otro modo.

–¿Sabéis una cosa? Hemos oído sonidos muy extraños cuando estábamos buscando en el almacén –dijo el químico.

–¿Qué sonidos?

–Gemidos y crujidos. Como si nos estuviera oprimiendo un peso.

–¿Crees que ha caído alguna roca encima de nosotros? –preguntó el cibernético.

–Es algo completamente diferente –explicó el ingeniero–. La capa exterior del cohete se ha recalentado mucho al penetrar en la atmósfera. Incluso es posible que la punta se haya fundido un poco. Algunas partes vuelven a solidificarse ahora, se desplazan, se producen tensiones internas y entonces se oye ese ruido. Podemos oírlo ahora mismo.

Callaron. Sus rostros estaban iluminados por la luz de la linterna colocada sobre una superficie lisa, encima de la entrada. Del interior de la nave espacial llegó un gemido penetrante, una serie de ruidos breves, cada vez más bajos. Y luego siguió el silencio.

–A lo mejor es un autómata.

En la voz del cibernético afloraba un hilo de esperanza.

–Lo has visto tú mismo.

–Sí, pero no hemos mirado todavía en la escotilla de emergencia.

El cibernético se inclinó en la oscuridad, y gritó desde el borde de la escotilla:

–¡Autómatas de reserva, escuchad!

La voz resonó en el vacío. No hubo respuesta.

–Ven aquí, vamos a examinar la entrada.

El ingeniero se arrodilló ante la abovedada plancha, acercó los ojos al borde e iluminó centímetro a centímetro las juntas. La mancha de luz se deslizó sobre los cierres herméticos, marcados con una fina red de grietas.

–Por dentro no hay nada fundido, lo que no tiene nada de extraño, ya que el keramit es un mal conductor del calor.

–Podríamos intentarlo de nuevo –sugirió el doctor, y agarró la manivela.

–Eso no tiene sentido –protestó el químico.

El ingeniero puso la mano sobre la plancha y se levantó de un salto.

–¡Muchachos! ¡Necesitamos agua, mucha agua fría!

–¿Para qué?

–Toca la plancha. Está caliente, ¿verdad?

Varias manos la tocaron a la vez.

–Tan caliente que quema los dedos –dijo alguien.

–Ésa es nuestra salvación.

–¿Por qué?

–El casco se ha recalentado. Por tanto, la escotilla también se ha recalentado y dilatado. Si ahora la enfriamos bruscamente, se contraerá y tal vez pueda abrirse.

–El agua no es suficiente. A lo mejor queda hielo. Debe haber algo todavía en la instalación frigorífica –dijo el coordinador.

Uno tras otro se precipitaron al pasillo, que resonaba bajo sus pasos.

El coordinador se quedó, con el ingeniero, junto a la entrada.

–Cederá –susurró en voz baja, como para sí mismo–. Si no se ha fundido.

El ingeniero tanteaba los bordes con las manos como para comprobar el grado de recalentamiento.

–El keramit sólo se licúa a partir de los 3.700 grados. ¿Observaste la temperatura de la cubierta al final?

–Al final, todos los relojes se habían vuelto locos. Si no me equivoco, cuando frenó teníamos dos y medio.

–Dos mil quinientos grados no es demasiado.

–Sí, pero luego...

Sobre la escotilla cerrada asomó el rostro sofocado del químico. En su cuello se balanceaba la linterna. La luz brincaba sobre los trocitos de hielo que sobresalían por encima de la cubeta. Se los entregó al coordinador.

–Espera, vamos a ver cómo la enfriamos...

El ingeniero hizo una mueca:

–Un momento.

Desapareció en la oscuridad. Volvieron a resonar pasos. El doctor venía cargado con dos cubetas, en las que flotaba el hielo. El químico alumbraba mientras el doctor y el físico bañaban la escotilla con agua, que fluía sobre el suelo del pasillo. El cibernético trajo un cubo con hielo picado y volvió a buscar más. Tras haber bañado por décima vez la escotilla, creyeron oír algo, un débil rechinar. Estalló un grito de júbilo. Apareció el ingeniero. Se había colocado delante del pecho un reflector, bastante potente, del traje espacial. Ahora se veía con más claridad. El ingeniero arrojó al suelo una brazada de tiras de plástico desde la cabina de mando. Amontonaron trozos de hielo sobre la escotilla y los apretaron firmemente con las tiras de plástico, los colchones neumáticos e incluso con los libros que, mientras tanto, había traído el físico. Al fin, cuando ya casi no podían enderezar la espalda y apenas quedaba algo del pequeño muro de hielo –tan rápidamente se diluía al contacto con la recalentada puerta de la escotilla–, el cibernético asió con ambas manos la manivela e intentó hacerla girar.

–Espera un momento –gritó agriamente el ingeniero. Pero ya la manivela había cedido un poco. Todos se pusieron en pie. La manivela giraba cada vez más rápidamente. El ingeniero agarró por el centro el mango de la triple barra que aseguraba la escotilla y tiró con fuerza. Se oyó un chasquido, como si se rompiera un cristal, y la escotilla presionó suavemente contra ellos. De repente estuvo a punto de arrastrar a los que se hallaban cerca. Una negra avalancha irrumpió violentamente desde las oscuras fauces y cubrió hasta las rodillas a los hombres que encontró a su paso. El químico y el coordinador salieron despedidos hacia un lado. La escotilla aprisionó al químico contra la pared lateral, de modo que no podía moverse, pero no resultó herido. El coordinador pudo saltar hacia atrás en el último instante y casi derribó al doctor. La linterna del doctor se había apagado y quedó sepultada en alguna parte. No tenían más luz que la del proyector que el ingeniero llevaba en el pecho.

–¿Qué es esto? –preguntó el cibernético con una voz que no parecía la suya. Se hallaba detrás de los demás, en último lugar, al borde de la pequeña plataforma.

–Una muestra del planeta Edén.

El coordinador ayudó al químico a liberarse de la puerta de la escotilla.

–Sí –confirmó el ingeniero–. La entrada está enterrada. Hemos debido barrenar un bonito agujero en el suelo.

–Éste es el primer aterrizaje bajo la superficie de un planeta desconocido, ¿no es verdad? –comentó el doctor.

Todos rieron. Al cibernético se le saltaban las lágrimas.

–¡Ya está bien! –exclamó–. No vamos a quedarnos aquí parados hasta mañana por la mañana. Vamos a por herramientas para abrirnos paso.

El químico se inclinó y tomó una pesada pella de la tierra que tenía a sus pies. Por la abertura oval seguía escurriéndose la tierra. De vez en cuando, rodaban al pasillo algunos negros terrones de brillo grasiento.

Todos retrocedieron al corredor, pues en la plataforma no había espacio suficiente para sentarse. Finalmente, también saltaron abajo el coordinador y el ingeniero.

–¿Cuánto nos habremos hundido en el suelo? –preguntó en voz baja el coordinador al ingeniero mientras avanzaban por el corredor. Muy delante de ellos, el cono de luz brincaba de un lado a otro.

–¿Cuánto? Eso depende de muchos factores. Tagerssen penetró ochenta metros.

–Sí, pero ¿qué quedó de él y del cohete?

–¿Y la sonda lunar? Tuvieron que excavar una galería en la roca para abrirse paso. ¡En la roca!

–En la luna hay púmex.

–¿Cómo podemos saber lo que hay aquí?

–Ya lo has visto. Parece marga.

–Sí, justo en la entrada. Pero luego...

La cuestión de las herramientas presentaba mal cariz.

Como todas las naves espaciales, también ésta disponía de un equipamiento por duplicado de autómatas y semiautómatas dirigidos por control remoto de aplicación universal, incluyendo las tareas de remoción de tierra, para poder hacer frente a las condiciones de los diversos planetas. Pero todo el instrumental auxiliar se había averiado, y sin corriente eléctrica era impensable ponerlo en funcionamiento. El único aparato con que contaban, una draga alimentada por una micropila atómica, también necesitaba corriente eléctrica para el arranque. Por tanto, tuvieron que recurrir a las herramientas más primitivas: picos y palas. Y también su fabricación entrañaba dificultades.

Al cabo de cinco horas de fatigoso trabajo, la tripulación regresó a la esclusa por el pasillo. Traían consigo tres picos lisos, curvados por un extremo, dos barras de acero y grandes planchas de chapa, con las que pretendían construir una especie de muro de contención. Poseían además cubos y varias grandes cajas de plástico para retirar la tierra, a las que habían sujetado cortos tubos de aluminio para facilitar el transporte.

Habían transcurrido dieciocho horas desde la catástrofe. Todos estaban ya al borde del agotamiento. El doctor decidió que debían dormir al menos un par de horas. Pero antes tuvieron que habilitar dormitorios provisionales, ya que las literas de los camarotes, sólidamente sujetas al suelo, estaban ahora en posición vertical. Desatornillarlas habría exigido demasiado esfuerzo. Por tanto, llevaron colchones neumáticos a la biblioteca. Era lo que menos costaba, porque antes ya habían trasladado al corredor casi la mitad de los libros.

Excepto el químico y el ingeniero, los demás no podían conciliar el sueño. El doctor se levantó y, alumbrándose con la linterna, fue a buscar somníferos. Tardó casi una hora, porque tenía que abrirse paso hasta la enfermería. El corredor se hallaba obstruido por montañas de aparatos y recipientes de laboratorio rotos. Todo el contenido de los armarios empotrados se había estrellado contra el suelo y formaba una barricada ante la puerta.

Por fin, cuando su reloj de pulsera marcaba ya las cuatro en hora de a bordo, distribuyó las tabletas, apagó la luz y, al poco rato, la oscura estancia se llenó del rumor de respiraciones agitadas.

Se despertaron con inesperada rapidez, salvo el cibernético, que había tomado una dosis demasiado fuerte de somníferos y parecía como borracho. El ingeniero se quejó de fuertes dolores de espalda. El doctor le detectó una hinchazón, producida probablemente por desgarramiento muscular cuando tiraba de la manivela de la entrada.

Estaban de mal humor. Nadie hablaba, ni siquiera el doctor. No pudieron alcanzar las provisiones que habían dejado en la esclusa, porque sobre el armario en que estaban los trajes espaciales había un enorme montón de tierra. El físico y el químico se dirigieron al almacén de provisiones y regresaron con latas de conservas. Eran ya las nueve cuando acometieron la tarea de abrir una galería.

El trabajo avanzaba a paso de caracol. No podían moverse con soltura en la estrechez de la abertura oval. Los hombres de vanguardia desmenuzaban con los picos la tierra compacta y los que estaban detrás la amontonaban en el pasillo. Después de deliberar un poco, decidieron echar la tierra en la cabina de mando. Era el lugar más cercano y no había nada en ella que pudieran necesitar por el momento.

Cuatro horas más tarde, la tierra amontonada en la cabina llegaba a las rodillas, pero el túnel sólo había avanzado dos metros. La marga era viscosa y resistente. Las barras y los picos se quedaban hincados en ella. Los mangos se doblaban bajo la firme presión de las manos de los hombres, que los asían con fuerza. El trabajo más eficaz corría a cargo del pico de acero del coordinador.

El ingeniero tomaba precauciones para que el techo no se derrumbara y ponía especial cuidado en entibarlo debidamente.

Al atardecer, cuando, totalmente embarrados, se sentaron para comer, el túnel, que ascendía con un desnivel de casi setenta grados en relación con la escotilla, apenas había avanzado cinco metros y medio.

El ingeniero miró una vez más el pozo a través del cual podía accederse a las habitaciones situadas más abajo, donde, a treinta metros de la entrada principal, se encontraba, empotrada en el blindaje de la nave, la puerta de carga. Pero sólo vio el negro reflejo del agua... más alto que el día anterior. Algún recipiente se había resquebrajado y su contenido se escapaba poco a poco. El agua estaba contaminada con radiactividad, tal como había podido comprobar en el acto con un pequeño contador Geiger. Cerró el pozo y regresó junto a sus amigos, sin comunicarles su descubrimiento.

–Si todo va bien, podremos salir mañana o, lo más tarde, dentro de dos días.

El cibernético sorbió su tercera taza de café. Todos bebían mucho.

–¿Cómo lo sabes? –preguntó el ingeniero admirado.

–Lo intuyo.

–Tiene intuición, lo que no tienen sus autómatas.

El doctor reía. Cuanto más declinaba el día, más aumentaba su buen humor. Cuando fue relevado por los otros en los trabajos de la primera línea recorrió las habitaciones del cohete y añadió al inventario de la tripulación dos linternas electromagnéticas, una maquinilla de cortar el pelo; chocolate vitaminado y una montaña de toallas. Todos estaban cubiertos de barro y sus trajes llenos de manchas. La falta de corriente eléctrica les impedía afeitarse y renunciaron a la maquinilla de cortar el pelo que había llevado el doctor. Por lo demás, tampoco él la utilizó.

También el día siguiente se consumió en los trabajos de excavación del túnel. En la cabina, la tierra alcanzaba tal altura que resultaba cada vez más difícil echarla a través de la puerta. Le llegó el turno a la biblioteca. El doctor manifestó alguna renuencia, pero el químico, con el que transportaba un cubo de hojalata, arrojó, sin vacilar, la tierra sobre los libros.

El túnel se abrió de una forma completamente inesperada. El suelo se había ido volviendo más seco y menos consistente, pero los demás no habían compartido esta observación del físico. La marga que iban echando al interior del cohete seguía teniendo el mismo aspecto que al principio. El ingeniero y el coordinador acababan de ocupar de nuevo la línea de vanguardia y, con las herramientas todavía calientes por las manos de sus predecesores, habían descargado los primeros golpes sobre la pella que sobresalía de la tosca pared, cuando desapareció súbitamente la capa de tierra y una suave bocanada de aire penetró por la abertura que se había formado. Sintieron la leve corriente, porque la presión en el exterior era ligeramente más elevada que la del túnel y el cohete. Picos y barras de acero empezaron a excavar febrilmente. Nadie se preocupaba ya de transportar la tierra. Los hombres que no podían trabajar en primera línea, porque no había espacio suficiente, permanecían detrás, listos para intervenir. Tras los últimos golpes, el ingeniero se dispuso a trepar afuera, pero el coordinador le detuvo. Primero había que ensanchar la abertura de la salida. Además, hizo trasladar el último montón de tierra al cohete, para que el túnel quedara despejado. Al cabo de unos pocos minutos, los seis hombres pudieron alcanzar, a través de la irregular abertura, la superficie del planeta.

Capítulo segundo

Irrumpió la luz crepuscular. El negro agujero del túnel se abría en la suave pendiente de una colina de unos pocos metros de altura. La ladera acababa muy cerca de ellos. Una amplia llanura se extendía a lo lejos, hasta donde alcanzaba la línea del horizonte, en el que brillaban ya las primeras estrellas. A una distancia considerable se perfilaban, en varios puntos, altas y delgadas formas imprecisas, parecidas a árboles. La escasa luz, que todavía dibujaba una tenue franja hacia el oeste, diluía los colores del entorno en un gris uniforme. A la izquierda se elevaba al cielo, inclinado y rígido, el redondo y poderoso casco del cohete. El ingeniero calculó su longitud en unos setenta metros. Así pues, la nave espacial había penetrado cuarenta metros bajo el suelo de la colina. Pero en aquel momento nadie prestaba atención al enorme cilindro, que se destacaba en negro contra el firmamento, rematado por los tubos de las toberas de dirección, que sobresalían irregularmente. Aspiraron a pleno pulmón aquel aire frío, de un aroma indefinido, desconocido y apenas perceptible, y miraron mudos a su alrededor. Sólo entonces se apoderó de ellos un sentimiento de perplejidad y desorientación. Resbalaron de entre sus manos los mangos de hierro de los picos. Permanecían allí, de pie, y contemplaban el inconmensurable espacio, con las líneas del horizonte hundidas en la oscuridad y las indolentes estrellas titilando uniformemente en la altura.

–¿La estrella Polar? –preguntó el químico en voz baja, señalando un astro lejano que brillaba débilmente en lo más profundo del firmamento.

–No, no es visible desde aquí. Ahora estamos... bien, ahora nos hallamos bajo el polo Sur de la Vía Láctea. Un momento, desde aquí deberíamos ver la Cruz del Sur...

Con las cabezas echadas hacia atrás, todos ellos escudriñaban el cielo profundamente negro, en el que brillaban con intenso fulgor las constelaciones siderales. Pronunciaban nombres, señalaban con el dedo las estrellas. Esto les mantuvo excitados por algún tiempo. Las estrellas eran lo único que no les resultaba totalmente desconocido en aquella yerma y desolada llanura.

–Hace cada vez más frío, como en el desierto –dijo el coordinador–. Aquí no hay nada que hacer. Hoy no podemos emprender nada. Tenemos que regresar a la nave.

–¿Cómo? ¿Volver a esa tumba? –gritó indignado el cibernético.

–Sin esa tumba, en dos días seríamos hombres muertos –replicó fríamente el coordinador–. No os portéis como chiquillos.

Sin añadir una sola palabra dio media vuelta y volvió lentamente y con pasos regulares hacia la abertura que, a pocos metros sobre el pie de la colina, apenas se dibujaba como una mancha oscura. Deslizó primero las piernas y a continuación introdujo el cuerpo. Durante algunos instantes todavía pudo verse su cabeza. Luego desapareció.

Los hombres se miraron en silencio.

–Vamos –dijo el físico, a medias interrogando y a medias afirmando. Le siguieron vacilantes. Cuando ya los primeros se arrastraban por la boca del túnel, preguntó el ingeniero al cibernético.

–¿Te has dado cuenta de qué extraño huele aquí el aire?

–Sí. Es tan amargo... ¿Conoces la composición?

–Parecida a la terrestre, salvo algunas impurezas que no son nocivas. No lo sé con exactitud. Los datos están en el pequeño tomo verde que se encuentra en el segundo anaquel de la biblio...

Calló repentinamente, porque recordó de pronto que había sido él quien había sepultado la biblioteca bajo un montón de marga.

–¡Al diablo! –exclamó, no irritado, sino más bien entristecido, y se escurrió en el oscuro agujero.

El cibernético, que se había quedado el último, se sintió de pronto desazonado. No era miedo, sino más bien la sensación opresiva de hallarse perdido, de la terrible extrañeza del paisaje. Además, aquel retorno a las profundidades de la arcillosa excavación tenía algo de humillante.

–Como si fuéramos gusanos –se le ocurrió pensar.

Inclinó la cabeza y se deslizó, tras el ingeniero, por el interior del túnel. Pero aunque ya se había metido hasta los hombros, alzó una vez más la cabeza para despedirse con la mirada del suave parpadeo de las estrellas.

Al día siguiente algunos propusieron trasladar las provisiones a la superficie para desayunar allí. Pero el coordinador puso objeciones. Sólo acarrearía molestias innecesarias, afirmó. Así pues, comieron a la luz de dos linternas, bajo la escotilla de entrada, y bebieron café frío. De pronto, el cibernético dijo:

–Escuchad. ¿Cómo es que durante todo este tiempo hemos tenido aire respirable?

El coordinador sonrió. Profundas arrugas se marcaban en sus hundidas mejillas.

–Los depósitos de oxígeno están intactos. El sistema de depuración ha salido peor librado. Sólo uno de los filtros funciona a ritmo normal, el químico, para los casos de averías. Los eléctricos han dejado de funcionar, por supuesto. Al cabo de seis o siete días habríamos muerto por asfixia.

–¿Lo sabías? –preguntó el cibernético lentamente. El coordinador no contestó, pero hubo un cambio en su sonrisa. Durante un segundo fue una sonrisa cruel.

–¿Qué vamos a hacer? –preguntó el físico.

Lavaron los cacharros en un cubo de agua.

El doctor secó el plato con una de sus toallas.

–Aquí hay oxígeno –dijo, mientras arrojaba con estrépito su plato de aluminio sobre los otros–. Lo cual significa que hay vida. ¿Qué sabes sobre esto?

–Prácticamente nada. La sonda cósmica tomó una prueba de la atmósfera del planeta y a eso se reducen todos nuestros conocimientos.

–¿Cómo? ¿Es que no aterrizó?

–No.

–Desde luego, esto sí que es un montón de novedades.

El cibernético intentaba lavarse la cara con alcohol que derramó de un frasquito en un trozo de algodón. El agua escaseaba y hacía ya dos días que no se lavaban. El físico contempló, a la luz de la linterna, el reflejo de su cara sobre la pulida superficie del climatizador.

–Eso ya es mucho –replicó suavemente el coordinador–. Si la composición atmosférica hubiera sido distinta, si no hubiera contenido oxígeno, habría tenido que mataros.

–¿Qué estás diciendo?

El cibernético estuvo a punto de dejar caer el frasco.

–A mí mismo también, naturalmente. No habríamos tenido ni siquiera una oportunidad entre mil millones. Ahora la tenemos.

Se hizo un profundo silencio.

–¿La existencia de oxígeno presupone que hay también plantas y animales? –preguntó el ingeniero.

–No necesariamente –respondió el químico–. En los planetas alfa del Can Menor hay oxígeno, pero no hay ni plantas ni animales.

–Pues ¿qué hay?

–Lumenoides.

–¿Esas bacterias?

–No son bacterias.

–La cuestión no tiene mucha importancia.

El doctor colocó los cacharros y cerró las latas de los alimentos.

–Ahora tenemos otras cosas en qué ocuparnos. ¿No se puede reparar rápidamente el «protector»?

–Ni siquiera he podido echarle una ojeada –confesó el cibernético. Es imposible llegar hasta allí. Todos los autómatas se han caído de sus soportes. Al parecer, necesitaríamos una grúa de dos toneladas para remover toda la chatarra. El «protector» está debajo.

–¡Pero en alguna parte debe de haber armas! –la voz del cibernético expresaba una evidente preocupación.

–Tenemos el electrolanzador.

–Me gustaría muchísimo saber cómo lo cargas.

–¿No hay corriente en la cabina de mando? Antes había un poco.

–Ya no hay. Evidentemente, se ha producido un cortocircuito en los acumuladores.

–¿Y por qué no están cargados los electrolanzadores?

–Porque la ordenanza prohíbe el transporte de electrolanzadores cargados –intervino a regañadientes el ingeniero.

–¡Al diablo la ordenanza...!

–¡Basta ya!

El cibernético se alejó, encogiéndose de hombros, del coordinador. El doctor salió, mientras el ingeniero traía de su camarote una ligera mochila de nylon, en la que colocó cuidadosamente las delgadas latas de las raciones de reserva. El doctor regresó llevando en la mano un corto cilindro oxidado, provisto de un mango.

–¿Qué es eso? –preguntó, curioso, el ingeniero.

–Un arma.

–¿Qué clase de arma?

–Gas anestésico.

El ingeniero se echó a reír.

–¿Cómo sabes si lo que vive en este planeta se puede narcotizar con tu gas? Y, sobre todo, ¿cómo te vas a defender si te atacan? ¿Administrando unas gotitas al enemigo?

–Bueno, si el peligro es demasiado grande te puedes anestesiar tú mismo –sentenció el químico. Todos rieron, el doctor más estruendosamente que los demás.

–Con esto se puede dormir a cualquier criatura que respire oxígeno –declaró–, y por lo que hace a la defensa, mira.

Oprimió el gatillo. Un chorro de un líquido sofocante, fino como una aguja, salpicó el oscuro pasillo.

–Bien, de acuerdo... Mejor eso que nada –opinó el ingeniero, con actitud reservada.

–¿Vamos? –preguntó el doctor, mientras metía el tubo en el bolso de su traje.

–Vamos.

El sol se hallaba ya alto en el cielo. Era pequeño, estaba más lejos que el de la Tierra, pero también era más caliente. No obstante, hubo algo que llamó la atención de todos: no era completamente redondo. Lo contemplaron, entre los dedos, a través del papel rojo oscuro en que venían envueltos sus paquetitos anti-irradiación.

–Se ha aplanado a consecuencia de una rotación axial demasiado rápida, ¿no es eso?

El químico dirigió una mirada interrogante al coordinador.

–Eso es. Podía observarse mejor durante el vuelo. ¿Lo recuerdas?

–Puede ser... Cómo quieres que te diga... Tal vez entonces no me fijé mucho.

Dieron la espalda al sol y elevaron los ojos hacia el cohete. El blanco casco cilíndrico se alzaba oblicuamente al cielo desde la pequeña colina en la que se había clavado. Tenía el aspecto de un enorme cañón. La capa exterior, lechosa en la sombra y plateada al sol, parecía incólume. El ingeniero se aproximó al lugar en el que el casco penetraba en la tierra, trepó por el terraplén que rodeaba al coloso y acarició el casco.

–No es mal material este keramit –murmuró sin volverse–. Si pudiera echar una ojeada a las toberas... –Miró desconcertado a las bocas, que se alzaban sobre la llanura.

–Ya las veremos –dijo el físico–. Pero ahora vamos, ¿no? Una pequeña exploración.

El coordinador ascendió hasta la cima. Los demás le siguieron. Por todas partes se extendía ante ellos la llanura bañada por el sol. Era plana, descolorida; en la distancia destacaban las delgadas siluetas que habían visto el día anterior. Pero a la clara luz del día podía advertirse que no se trataba de árboles. Sobre sus cabezas, el cielo era azul como el de la Tierra, y en el horizonte se teñía de tonalidades verdosas. Minúsculos cirros se deslizaban casi imperceptiblemente hacia el norte. El coordinador estableció los puntos cardinales con ayuda de la brújula que colgaba de su muñeca. El doctor se inclinó y escarbó con el pie en el suelo.

–¿Por qué no crece nada aquí? –preguntó extrañado.

Todos se quedaron callados. En efecto, hasta donde alcanzaba la vista, la llanura era un yermo absoluto.

–Al parecer, esta zona está expuesta a la desertización –aventuró el químico–. Allá, más lejos, ¿ves la superficie? Hacia el oeste es cada vez más amarillenta. Supongo que hay allí un desierto y que el viento arrastra la arena hasta aquí. Porque esta colina es arcillosa.

–Eso ya lo hemos podido comprobar –observó el doctor.

–Tenemos que trazar al menos un plan general de exploración –dijo el coordinador–. Las reservas alcanzan para dos días.

–A duras penas. Nos queda poca agua –objetó el cibernético.

–Hasta que no encontremos agua, tenemos que ser muy ahorrativos. Si hay oxígeno, también debe haber agua. Creo que debemos proceder del siguiente modo: a partir del punto en que nos encontramos, haremos una serie de incursiones, avanzando siempre en línea recta y sólo hasta una distancia desde la que podamos regresar con seguridad y sin excesiva precipitación.

–Como máximo, treinta kilómetros en una dirección –anotó el físico.

–De acuerdo. Se trata sólo de una exploración inicial.

–Un momento.

El ingeniero se había mantenido un poco aparte, sumido al parecer en sombríos pensamientos.

–¿No os parece que estamos actuando como inconscientes? Acabamos de sufrir un accidente en un planeta desconocido. Hemos conseguido salir de la nave espacial. Pero en vez de dedicar todas nuestras energías a lo que es más importante, volver a poner en funcionamiento el cohete, reparar todo lo que se pueda y rescatar la nave y todo lo demás, nos dedicamos a planear excursiones, sin armas, sin ningún tipo de protección y sin tener la más mínima idea de lo que nos podemos encontrar.

El coordinador le escuchó en silencio y luego miró uno por uno a sus compañeros. Todos estaban sin afeitar. La barba de tres días ya les daba un aspecto salvaje. Era evidente que las palabras del ingeniero habían producido efecto. Pero nadie decía nada, como si esperaran la respuesta del coordinador.

–Seis hombres no pueden desenterrar el cohete, Henryk –dijo, eligiendo con sumo cuidado las palabras–. Lo sabes perfectamente. En la situación en que nos encontramos, poner en funcionamiento hasta el más pequeño aparato exige una cantidad de tiempo que ni siquiera podemos calcular. El planeta está habitado. Pero no sabemos nada sobre él. Ni siquiera hemos tenido tiempo de rodearlo antes de la catástrofe. Nos hemos aproximado a él desde el hemisferio nocturno y, a consecuencia de un error fatal, hemos chocado contra la cola de gas. En la caída hemos llegado hasta la línea del terminador. En la última pantalla que se resquebrajó vi, o me pareció ver, algo parecido a una ciudad.

–¿Y por qué no lo has dicho antes? –preguntó suavemente el ingeniero.

–Sí, ¿por qué no? –quiso saber también el físico.

–Porque no estoy seguro de mis observaciones. Para empezar, ni siquiera sé en qué dirección debo buscarla. El cohete giró sobre sí mismo. He perdido la orientación. Aun así, sigue existiendo una posibilidad, por pequeña que sea, de que podamos encontrar ayuda. No quería hablar de ello porque todos y cada uno de nosotros sabemos que tenemos pocas posibilidades. Además, necesitamos agua. La mayor parte de nuestras provisiones están en el piso inferior, bajo una capa de agua contaminada. Por tanto, creo que debemos asumir ciertos riesgos.

–De acuerdo –dijo el doctor.

–Yo también –añadió el físico.

–Contad conmigo –murmuró el cibernético y se alejó algunos pasos, en dirección sur, como si no quisiera oír el resto de la conversación. El químico asintió. El ingeniero guardó silencio. Descendió de la colina, se colocó la mochila a la espalda, y preguntó:

–¿Hacia dónde?

–Hacia el norte –respondió el coordinador.

El ingeniero emprendió la marcha y los demás se unieron a él. Cuando, al cabo de unos pocos minutos, miraron hacia atrás, apenas podían distinguir ya la colina. Tan sólo el casco del cohete destacaba contra el cielo como un cañón de campaña.

Hacía mucho calor. Sus sombras se proyectaban empequeñecidas. Los zapatos se hundían en la arena. Tan sólo se oían las pisadas rítmicas y la respiración rápida. Se acercaron a las delgadas formas que, a la luz crepuscular, habían tomado por árboles y retardaron el paso. Un tronco vertical se alzaba desde el pardusco suelo, grisáceo como piel de elefante, con un débil resplandor metálico. El tronco, que en su base era apenas más grueso que el brazo de un hombre, se abría en un ensanchamiento en forma de cáliz a unos dos metros por encima del suelo. Desde donde se hallaban no podían distinguir si el cáliz estaba abierto. Se mantenía completamente inmóvil. Se pararon a algunos metros de aquella forma. El ingeniero se adelantó impulsivamente y alzó la mano para tocar el «tronco». Pero el doctor gritó:

–¡Quieto!

El ingeniero retrocedió, alarmado. El doctor le tomó del brazo para apartarle, cogió una piedra, no mayor que un guisante, y la arrojó a lo alto. La piedra descendió, describiendo una parábola muy pronunciada sobre la superficie caliciforme ligeramente ondulada. Todos retrocedieron sobresaltados ante la repentina e inesperada reacción. El cáliz se movió, se abrió con la velocidad del relámpago, se oyó un corto siseo, como si hubiera un escape de gas, y toda la grisácea columna, ahora temblorosa como acometida por la fiebre, se hundió, engullida por la tierra. Se formó en el suelo un agujero que, durante un instante, se llenó de una oscura y espumeante grasa; luego, grumos arenosos nadaron sobre la superficie, la capa se fue espesando, y al cabo de unos segundos no quedaba ni el menor rastro de la abertura. El suelo arenoso parecía tan liso como lo que había a su alrededor. Todavía no se habían recobrado de su estupor cuando el químico gritó:

–¡Mirad!

Dirigieron las miradas a su alrededor. En un espacio de varias decenas de metros, donde hacía unos instantes podían verse tres o cuatro delgadas figuras de la misma altura, ahora ya no había ninguna.

–¡Se han hundido todos! –gritó el cibernético.

Por mucho que buscaron, no encontraron la más mínima huella de los cálices. El sol era cada vez más ardiente y resultaba difícil soportar el calor. Prosiguieron la marcha.