14,99 €

Mehr erfahren.

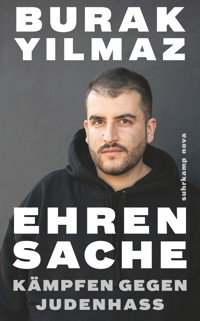

- Herausgeber: Suhrkamp Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Burak Yilmaz wächst in Duisburg auf, postmigrantisch. Sein Bildungsweg – katholisches Elitegymnasium, Koranschule, Universität – durchkreuzt Milieus, seine Arbeit gefährliche Überzeugungen: Als Reaktion auf den Antisemitismus in seinem Jugendzentrum organisiert er Fahrten nach Auschwitz mit muslimischen Teenagern. Ein Explosionsgemisch aus Schmerz, Enttäuschung, Zugehörigkeit entsteht …

Ehrensache ist ein Zeugnis gegen den Hass, ein einzigartiger Lebensbericht und der dringend nötige Vorstoß an einen neuralgischen Punkt der deutschen Öffentlichkeit.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 264

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Titel

Burak Yilmaz

Ehrensache

Kämpfen gegen Judenhass

Suhrkamp

Übersicht

Cover

Titel

Inhalt

Informationen zum Buch

Impressum

Hinweise zum eBook

Inhalt

Cover

Titel

Inhalt

INTRO

1 FAMILIE. Ich kenne hier jeden

2 SCHULE. Können Sie es nicht ertragen?

3 TERROR. Jetzt musst du dich entscheiden

4 SPUREN. Wie ist das eigentlich mit deinen Großeltern?

5 AUSCHWITZ. Wir sind Antisemiten, daran kannst du nichts ändern

6 GAZA. Bin ich noch Muslim?

7 JERUSALEM. Wir wollten endlich zu Hause ankommen

8 DUISBURG. Mama, das ist unser Laden!

9 HANAU. Das ist dein Land

OUTRO

Informationen zum Buch

Impressum

Hinweise zum eBook

INTRO

Am 10. Januar 2009 öffne ich das Jugendzentrum in Duisburg. Seit einigen Monaten arbeite ich hier als pädagogischer Betreuer. Ich bin zwanzig Jahre alt und im ersten Semester Germanistik und Anglistik, um Lehrer zu werden. Es ist Wochenende und an diesem Nachmittag findet eine Anti-Israel-Demonstration in der Stadtmitte Duisburgs statt, von der ich zu dem Zeitpunkt nichts weiß. Die Jugendlichen im Zentrum sind gut drauf. Sie erzählen mir von ihrer stressigen Schulwoche, ein paar spielen am Kicker, andere Schach, das ist neu. Hinter der Theke bereite ich ihnen Sandwiches und Getränke zu. Heute sind weniger da als sonst. Eigentlich ist es am Wochenende immer rappelvoll. Die ersten zwei Stunden vergehen schnell.

Während ich die Regale ordne und die Theke sauber mache, platzen plötzlich Ilkay und drei Freunde von ihm rein. Sie treten die Tür auf, stellen sich zu viert in einer Reihe auf, strecken den rechten Arm aus und schreien: »Heil Hitler!« Mit ausgestreckten Armen bleiben sie stehen. Alle anderen schauen sie entsetzt an, sind geschockt. »Raus hier! Sofort! Raus hier! Verpisst euch!«, schreie ich sie an. Ich laufe wütend auf sie zu, packe sie an ihren Jacken und schubse sie raus. Ich brülle und schmeiße sie vor die Tür, Hauptsache raus hier! Die vier lachen. Als sie vor mir wegrennen, ruft Ilkay zurück in meine Richtung: »Wir sind Antisemiten. Daran kannst du nichts ändern!«

Nachdem sie weg sind, atme ich tief durch. Was war das gerade? Wieso sind die auf einmal hier aufgetaucht? Ich stehe total neben mir, gehe wieder rein. Die anderen starren mich an. Sie sind genauso perplex wie ich. Keiner sagt was. Wir können nicht glauben, was gerade passiert ist. In dem Moment weiß ich nicht, wie ich das auffangen soll. Stille. Dann lasse ich meiner Wut freien Lauf: »Was bilden die sich ein? Sind die wahnsinnig geworden? Wieso stürmen die hier so rein und zeigen den Hitlergruß? Sie sind Muslime, eine Minderheit mit allem, was das bedeutet. Die wissen doch selbst, wie sich das anfühlt, trotzdem sind sie stolz auf ihr Verhalten? Was für eine Arroganz, als sie mir den Spruch drückten, dass ich daran gar nichts ändern kann!«

Langsam fange ich mich wieder, ich erkläre den anderen meine Reaktion, meine felsenfeste Überzeugung, dass Respekt die wichtigste Grundlage des Zusammenlebens ist und der Hitlergruß maximal respektlos. Diese Geste greift unser Zusammenleben an. Sie steht für Hass, und der hat hier nichts zu suchen. Viele geben mir jetzt recht, teilen meine Meinung, doch einige halten es für übertrieben, wie ich reagiert habe. Das sei nur ein kleiner Spaß gewesen und halb so wild. Woher dann das riesige Selbstbewusstsein bei Ilkay und seinen Freunden, als sie sich als Antisemiten bezeichneten? Ist Judenhass nur ein kleiner Spaß? Als Mensch, als Muslim, als Mitglied einer Minderheit, kann ich solches Verhalten nicht akzeptieren, auch nicht, wenn es von meinen Leuten kommt.

Als Muslim empfinde ich den Hitlergruß als Angriff auf meine Menschenwürde. Denn die Ideologie dahinter spricht mir das Menschsein ab, lässt mich minderwertig bis wertlos erscheinen. Dass meine Glaubensbrüder so etwas tun, macht mich fassungslos. Tagelang bin ich verstört, starke Zweifel, unzählige Fragen steigen in mir auf. Wie passt das zusammen, wie kann das passieren?

Judenhass habe ich schon oft erlebt. In der Koranschule, auf Familienfeiern und Hochzeiten in meinem deutschen Umfeld, als Schiedsrichter auf dem Fußballplatz. Aber die Erfahrung mit den vier Jungs markiert den Höhepunkt. Über Wochen lässt mich das nicht los. Ich stehe erst am Anfang meiner pädagogischen Arbeit und schon ist klar, dass ich Judenhass tagtäglich begegnen werde, dass er für viele »normal« ist. »Wir sind Antisemiten. Daran kannst du nichts ändern!« Vielleicht haben sie Recht. Vielleicht kann ich daran nichts ändern. Doch mich verändert dieser Tag gewaltig. Ich treffe eine Entscheidung: Ich will etwas tun. Ich will kämpfen gegen Judenhass, das wird für mich Ehrensache.

Am Anfang standen biografische Gesprächskreise, die ich gleich nach dem Vorfall organisierte. Daraus entwickelte sich nach drei Jahren die erste Gedenkstättenfahrt nach Auschwitz für muslimische Jugendliche. Das war 2012. Ich initiierte das Projekt »Junge Muslime in Auschwitz«, und seitdem sind vier Theatergruppen entstanden, um dieses Anliegen in die Öffentlichkeit zu tragen. Seit 2019 leite ich die Theatergruppe »Die Blickwandler«. Mit unserem Stück Benjamin & Muhammed touren wir durch Schulen und Theaterhäuser in ganz Deutschland. Es handelt von einer jüdisch-muslimischen Freundschaft, die allen Widerständen standhält. Ich startete die Videoreihe »Junge Muslime gegen Antisemitismus«, wirkte an zahlreichen Dokumentationen und Reportagen mit.

Hass abbauen und Begegnungen schaffen ist zu meiner Arbeit geworden, und meiner Überzeugung. Dabei stellen sich mir Fragen: Was hat Judenhass mit meinem Leben zu tun? Wo begegne ich ihm? Was löst er in mir aus? Wie kann ich gegen ihn kämpfen? Was muss passieren, damit Jüdinnen und Juden angstfrei in unserer Gesellschaft leben können?

Antworten auf diese Fragen zu finden betrachte ich als meine Lebensaufgabe. Dabei verspüre ich viel Entsetzen, Schock, Verzweiflung, Wut. Doch neben all den negativen Emotionen wird mir auch bewusst: Ich bin nicht ohnmächtig gegen diesen Hass. Judenhass ist kein Monster, das mich klein und hilflos werden lässt. Judenhass ist eine Ideologie, ein vereinfachtes Weltbild und – vor allem anderen – ein Gefühl der Verachtung. Um dagegen zu kämpfen, braucht es Worte und Taten. Es braucht Gespräche, Strategien, Leidenschaft.

Es braucht eine lebendige und kritische Erinnerungskultur. Und dazu gehört, dass jede Generation die dunklen Kapitel deutscher Geschichte neu aufarbeitet. Ich bin in Deutschland geboren, hier aufgewachsen. In dem Land, das die nationalsozialistische Ideologie, das die »Rassenlehre« in die Welt brachte und für den Holocaust verantwortlich ist. Die Deutschen begingen einen Völkermord mit dem Ziel, jüdisches Leben, die jüdische Kultur zu vernichten. Dieser begann nicht erst in den Konzentrationslagern, sondern an vielen verschieden Orten, auf dem Dorf, in der Stadt. So auch in Duisburg, das als Stahlstandort für die Produktion von Kriegsgütern eine zentrale Rolle spielte. Meine Heimatstadt hat den nationalsozialistischen Terror kollektiv mitgetragen.

Heute hat das Gedenken an den Holocaust keinen gesamtgesellschaftlichen Rückhalt mehr. Seit Jahren wird das Erinnern vehement angegriffen. Die, die ein Ende des Erinnerns fordern, sind nicht nur Neonazis oder Rechte. In der Mitte der Gesellschaft macht sich eine Abwehrhaltung breit. Doch auf Forderungen nach einem »Schlussstrich« kann es nur eine Antwort geben. Denn die Ideologie des Judenhasses gehört mitnichten der Vergangenheit an. Jüdinnen und Juden als »Fremde« oder »Andere« zu stigmatisieren, sie als Verschwörer, als reich, mächtig und hinterlistig darzustellen, ist Teil unserer Gegenwart. Jüdisches Leben in Deutschland ist bedroht. Wie wir dieser Bedrohung begegnen, wird für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft entscheidend sein.

1

FAMILIE

Ich kenne hier jeden

Die Straßen in Obermarxloh gehören uns Kindern. Hier dribbeln wir mit dem Ball, malen mit Kreide auf den Boden, an die Hauswände, spielen Verstecken, Fangen, mit Murmeln. In den vielen Spielstraßen, alle nach deutschen Dichtern benannt, muss jedes Auto langsam fahren. In unserem »Dichterviertel« sind die Siedlungen quadratisch, an allen vier Seiten von einer Straße begrenzt. Jede Siedlung hat einen großen Innenhof, oft mit einem Spielplatz in der Mitte. Und jede bekommt von uns Kindern einen Namen. Unsere heißt bizim mahale – unser Hof. Nördlich von uns liegt laz mahale – der Hof der Lazen, denn dort wohnen viele Menschen aus der Schwarzmeerregion. Die im Osten nennen wir sosyete mahale – der High-Society-Hof. Dort halten sich alle für was Besseres. Im Süden liegt alman mahale – der Hof der Deutschen, bewacht von einem alten deutschen Mann am Fenster, der tagein, tagaus auf seinem Kopfkissen in der Fensterbank lehnt, Bier trinkt, Zigarillos raucht und Schlager hört. Und dann im Westen alevi mahale mit den vielen Aleviten und Kurden. Jede Siedlung hier ist eine eigene Welt. Und für uns Kinder könnte es keine bessere als unser Dichterviertel geben.

Unser Innenhof ist schön und hat genug Platz für alle. Die Wand am Hofeingang sticht sofort ins Auge wegen der vielen Graffitis. Oft stehen da einfach türkische Schimpfwörter oder Namen von Leuten aus dem Viertel. Von den abis, den älteren Jungs im Viertel, wissen wir, dass sie auf der Wand die Namen ihrer Mädchen verewigen und ihnen damit ihre Liebe gestehen – mit vielen, vielen bunten Herzen. Wenn ich eines Tages groß bin und mich in ein Mädchen aus unserem Hof verliebe, schreib ich ihren Namen auch hierhin.

Ich kenne hier jeden, und auch alle Eltern sind miteinander bekannt. An warmen Tagen sitzen sie gemeinsam im Innenhof und trinken Tee oder essen etwas an einem langen Tisch, während wir Kinder spielen. Die Menschen hier sind herzlich, liebevoll, fürsorglich. Man bringt sich Essen vorbei und passt auf die Kinder der Nachbarn auf. Unsere Nachbarin im Treppenhaus gegenüber ist eine alte türkische Frau. Ich nenne sie Oma. Sie lebt allein, ihr Mann verstarb vor vielen Jahren. Sie hat vier Enkelkinder, zwei Jungs, zwei Mädchen. Mit denen spiele ich jeden Tag in unserem Hof. Oma legt uns oft Plätzchen oder Obst auf ihren Balkon raus. Dann steigen wir über ihr Blumenbeet. Akıllı olun çocuklar, seid brav und vernünftig, Kinder, sagt sie ständig.

Über uns lebt eine ältere Frau aus Polen, auch sie verwitwet. Sie kommt uns häufig besuchen und wenn andere Erwachsene im Hof mit uns schimpfen, weil wir so laut spielen, dann nimmt sie uns in Schutz: »Lass die Kinder draußen spielen! Besser als zu Hause Fernsehen gucken!«, ruft sie. Dariusz, ihr Sohn, ist unser Freund. Wir nennen ihn Mustafa, weil er so aussieht wie ein Türke. Dann gibt es noch eine dritte Frau, die im übernächsten Haus wohnt. Ihr Balkon liegt ganz oben. Bei gutem Wetter sitzt sie den ganzen Tag auf ihrem Balkon und liest. Den ganzen Tag! Auch sie lebt allein ohne Mann. Ihr Balkon geht zur Wiese raus, auf der wir Fußball spielen. Manchmal bringt sie uns Kuchen runter. Marmorkuchen, Zitronenkuchen und viele andere Sorten, die ich vorher noch nie gegessen habe. Alles, was sie backt, schmeckt großartig.

Doch auch hier gibt es einen Menschen, der immer gemein zu uns ist. Ein alter Mann, der uns jedes Mal anschreit, wenn wir auf der Wiese vor seinem Balkon Fußball spielen. »Ihr Türkenkinder macht wieder den Rasen kaputt!«, ruft er dann, »haut ab in die Türkei mit eurem scheiß Fußball!« Wir machen uns einen Spaß daraus, ihn zu ärgern, tanzen vor seinem Balkon, machen ihn nach oder lachen ihn aus. Manchmal kommt er raus und rennt uns hinterher, um uns zu schlagen. »Euch Türkenkindern werde ich noch Respekt beibringen!« Wir rennen vor ihm weg und lachen uns kaputt. Einer meiner Freunde nennt ihn »Nazi-Opa« und ruft laut »Nazi, Nazi!«, wenn wir angeschrien werden. Ich weiß noch gar nicht, was Nazis sind, aber ich ahne, dass es was mit den Deutschen zu tun hat.

In unserem Innenhof spielen jeden Tag drei Dutzend Kinder. Wir sind die ganze Zeit draußen. Auf dem Spielplatz im Hof mit der Schaukel und Rutsche, dem geliebten Drehkarussell in der Mitte, wo wir uns so lange im Kreis drehen, bis uns schwindelig wird. Sind Mädchen dabei, spielen wir Mutter, Vater, Kind. Wir tun so, als seien wir eine große Familie. Die Türen zum Hof stehen immer offen. Man kann ein und aus gehen, wie man möchte. Vor allem beim Zuckerfest oder am türkischen Kinderfest liebe ich es, alle meine Freunde zusammenzutrommeln, um für Süßigkeiten an den Haustüren zu schellen. Rufen uns die Eltern zum Essen, kommen die Freunde mit. Wir essen zusammen und gehen danach wieder spielen in den Hof. Anders als bei den Deutschen, die gehen allein nach Hause und fragen nicht, ob jemand mitkommen will. Ein deutscher Freund von uns heißt Sven, sein Vater schaut uns immer beim Fußball zu und kommentiert alles. Der ist superlustig, seine Sprüche spornen uns an. Als ich einmal bei ihnen zu Hause war, sagte er mir, ich solle nach Hause gehen, weil sie zu Abend essen. Ich war total entsetzt, bei uns daheim entscheiden die Gäste, wann sie gehen. Rausschmeißen käme nicht in Frage. Den Deutschen ist das egal, was ich nicht verstehe.

Auch beim Begrüßen sind sie anders. Meine türkischen Freunde umarme ich oder wir begrüßen uns mit einem Wangenkuss. Begrüße ich meine deutschen Freunde so, dann treten sie einen Schritt zurück. Sie finden das komisch, wollen gar nicht so nah kommen. Mir ist das fremd, zu kühl. Ich bin eher herzlich und mag körperliche Nähe. Doch manchmal kann ich es auch nachvollziehen, dass unsere deutschen Freunde so sind. Denn vor allem, wenn wir Besuch haben, nervt mich dieses viele Anfassen und die Küsserei. Ich habe eine Großtante, die mich drückt, nicht loslässt und so viel küsst, als würde sie mein Gesicht ablecken wollen. Ich finde das ekelhaft, möchte das nicht. Drück ich sie weg, sagt sie: »Bist du jetzt Deutscher?« In den Momenten fühle ich mich überfallen und eingeengt. Ich möchte nicht jede Person an mich ranlassen, nur weil wir verwandt sind. Das verstehen viele aus meiner Familie nicht.

Bis zur zweiten Klasse ist unsere Kindheit im Innenhof ein absoluter Traum. Sind wir mal drinnen und zu Hause, schauen wir uns Kampffilme von Jackie Chan und Bruce Lee oder türkische Filmklassiker von Kemal Sunal an. Wir alle lieben Kemal Sunal, spielen Szenen aus den Filmen nach. Deutsche Filme dagegen langweilen mich.

Leider endet die unbeschwerte Zeit mit dem Beginn der dritten Klasse. Wir spüren den Druck unserer Eltern. Denn jetzt gibt es Noten auf den Zeugnissen. Niemand von uns darf mehr lange draußen spielen. Mich macht das traurig. Meine Eltern werden immer strenger. Meine Mutter übt mit mir jeden Abend Diktate. Wenn ich es in Deutschland zu was bringen will, muss ich die Sprache beherrschen, sagt sie. Beim Diktat kennt sie keine Gnade. Ich darf erst schlafen gehen, wenn ich null Fehler mache. Und das jeden Abend, auch am Wochenende.

Alle Eltern haben Angst, dass wir auf die Hauptschule geschickt werden. So wie es bei ihnen war. Deswegen müssen wir so viel lernen. Wir sollen die Besten in der Klasse sein. »Als Türken müsst ihr hier doppelt so viel leisten!« Die Erwartungen der Eltern werden immer krasser. Dabei entsteht nicht nur Druck, sondern sie fangen auf einmal auch an, uns zu vergleichen. »Guck! Meltem und Sedat haben eine Eins in Mathe geschrieben! Du nur eine Drei!« Schreib ich dann eine Eins in Mathe, heißt es: »Was interessiert uns, was die anderen für Noten geschrieben haben?« Weil ich gut in Deutsch bin, vergleichen andere Eltern ihre Kinder oft mit mir, was mir total unangenehm ist. »Nimm dir mal ein Beispiel an Burak!«, höre ich dann oft. Svens Vater fragt mich einmal, welche Deutschnote ich habe. Als ich ihm erzähle, dass ich im Diktat immer null Fehler habe und lauter Einsen schreibe, schimpft er vor allen anderen mit seinem Sohn: »Sogar ein Türke ist in Deutsch besser als du. Bist ein Nichtsnutz, schäm dich.« Dabei gibt sich Sven viel Mühe. Es ist seltsam, dass wir als Türken laut unseren Eltern das Doppelte leisten müssen, aber wenn wir dann bessere Noten haben, sind die Deutschen sauer.

Zu Hause vergleichen mich meine Eltern, geben mir das Gefühl, dass ich schlechter bin als andere. Kommen Nachbarn, sind sie wie ausgewechselt. Dann geben sie mit mir an und plötzlich bin ich das tollste Kind der Welt. Mich macht das wütend, es verletzt mich. Ich würde das so gerne hören, wenn ich mit ihnen allein bin. Die anderen Eltern spielen das gleiche Spiel.

Die Vergleiche machen vieles kaputt. Jetzt herrscht bei uns Kindern eine giftige Stimmung. Jetzt geht es nur darum, besser als die anderen zu sein. Freundschaften werden zu Wettbewerben. Und jedes Jahr wird es schlimmer. Meine Eltern geben mir das Gefühl, dass sie eigentlich gar nicht meine Eltern sein wollen. »Wollt ihr lieber ein anderes Kind?«, würde ich sie am liebsten fragen, traue mich aber nicht.

Viele meiner Freunde schreiben schlechte Noten, obwohl sie so viel zu Hause lernen. Mir geht es ähnlich, ich möchte nicht mehr so viel üben. In solchen Momenten drohen mir meine Eltern: »Wenn du dich nicht benimmst, dann schicken wir dich in die Türkei!« Das macht mir große Angst und ich gehe wieder an den Schreibtisch, denn dieser Satz ist keine leere Drohung: In den Ferien werden manchmal Kinder aus unserer Siedlung zu den Verwandten oder zur Koranschule in die Türkei geschickt, damit sie dort Benehmen und Respekt lernen. Die kommen als ganz andere Menschen zurück. Ich möchte nicht weg, nicht weg vom Innenhof oder meinen Eltern. Damit mir das nicht passiert, muss ich lernen, lesen, gute Noten schreiben, das wird mir klar.

Bei Gewalt, bei Streit mit anderen Kindern schreiten meine Eltern sofort ein. Sie legen Wert darauf, dass ich mich entschuldige, wenn ich angefangen habe. Vor allem bei meinen Großeltern mütterlicherseits habe ich Angst, dass sie schimpfen. Denn ihnen ist Anstand und Höflichkeit unheimlich wichtig. Sie leben auch in Duisburg, nur wenige Kilometer von uns entfernt. Kriegen sie mit, dass ich mich mit anderen Jungs geprügelt habe, muss ich hin und mich erklären. Das ist unangenehm, ich will sie nicht enttäuschen, doch meine Schuld kann ich genauso wenig einsehen.

Mein letztes Jahr in der Grundschule beginnt. Ich verbringe viel Zeit mit meinen Eltern. Meistens lerne ich mit ihnen zusammen. Sie erzählen mir, dass sie in ihrer Kindheit keinen Luxus kannten, ich solle dankbar sein. Das macht mir ein schlechtes Gewissen. Während dieser Zeit tauchen Schilder auf dem Rasen im Innenhof auf: »Betreten verboten!«, »Spielen verboten!«.

Fußball zu spielen ist jetzt nicht mehr erlaubt. Zudem bauen sie auch das Drehkarussell ab. Wir halten uns nicht an die Verbote, das hier ist unser Hof. Seit Jahren spielen wir hier, niemandem haben wir was getan. Doch einer lässt uns spüren, was es bedeutet, sich in Deutschland nicht an Verbote zu halten. Während einer Partie Fußball kommt der Nazi-Opa mit einem Besenstil in der Hand raus. Er brüllt uns an. Wir rennen weg, während er wegen der ganzen Aufregung stürzt. Er blutet, darum wollen wir ihm helfen. »Ist alles in Ordnung?«, frage ich, »sollen wir einen Krankenwagen rufen?« Daraufhin greift er zu seinem Stiel und will uns schlagen! »Euch jage ich in die Kammer!«, schreit er. Wir hauen ab.

Ein paar Tage später wollen wir es ihm nochmal zeigen und spielen laut auf der Wiese. Er brüllt vom Balkon: »Euch Türkenkinder sollte man alle in die Kammer schicken!« Es ist das zweite Mal, dass er dieses Wort benutzt. Ich weiß nicht, was es bedeutet, wohl ein anderes Wort für Keller. Danach hören wir wochenlang nichts mehr von ihm, bis seine Frau an einem Nachmitttag auf den Balkon raustritt. »Mein Mann ist nur wegen euch gestorben!«, flucht sie und weint. Wir bleiben wie angewurzelt stehen. »Tut uns leid, dass ihr Mann gestorben ist«, sagt einer von uns. Sie schreit: »Nichts tut euch leid! Haut ab aus Deutschland! Wenn ihr nicht wärt, dann würde mein Mann noch leben!« Mehrere Erwachsene bekommen mit, wie sie uns anschreit. Keiner sagt etwas. Ihre Worte treffen uns. Wir sind ganz still, haben ein schlechtes Gewissen. Viel später erfahren wir, dass er bei einem Autounfall gestorben ist, und erst nach Jahren begreife ich, dass er mit seinem Spruch die Gaskammer meinte. Als ich in der sechsten Klasse Schindlers Liste sehe und das erste Mal vom Holocaust und den Gaskammern höre, muss ich sofort an Nazi-Opa in unserem Innenhof denken.

Ich bin zehn geworden. Und jetzt, wo der Rasen verboten ist, entdecke ich das Lesen für mich. Meine Zeit verbringe ich nun öfter zu Hause und lese auf der großen Fensterbank in unserem Wohnzimmer, von wo aus ich verträumt nach draußen schauen kann.

An einem Nachmittag reißt mich Ahmet aus meiner Tagträumerei. Er schreit mitten auf der Straße seine Schwester an. Beide sind gute zehn Jahre älter als ich, unsere Familien kennen sich. Er bewirft sie mit irgendetwas und verpasst ihr mehrere Ohrfeigen. Leute schauen aus den Fenstern. Am Schluss sehe ich nur noch, wie Ahmet die Haustür aufmacht und seiner Schwester einen Tritt verpasst, dass sie durch die Haustür stürzt. Schlagartig verschwinden alle an den Fenstern. Ich bleibe wie versteinert auf der Fensterbank sitzen. Das, was ich da gesehen habe, dringt mir bis in meine Knochen.

Am nächsten Tag wird über Ahmet geredet. Für viele ist es eine Schande, wie er mit seiner Schwester umgeht. Doch einige finden sein Verhalten richtig und sagen, dass seine Schwester die eigentliche Schande sei. »Gut, dass sie einen Bruder hat, der sie erzieht!«, meint eine ältere Nachbarin. Es wird erzählt, dass sie was Schlimmes mit einem Jungen angestellt haben soll. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber egal, was sie gemacht hat, er kann seine eigene Schwester doch nicht vor allen windelweich prügeln. Was ist das für ein Bruder?

Ahmets Gewalt macht etwas mit mir. So will ich nie sein, das schwöre ich mir. Ich habe viele ältere Freunde, die immer mit ihren kleinen Schwestern draußen sind. Genau das will ich auch: mit meiner Schwester zusammen spielen und lachen. Wie Adem, Ciwan oder Sezer. Die küssen ihre Schwestern, machen ihnen mit Süßigkeiten eine Freude oder bringen ihnen das Alphabet bei.

Jetzt, wo ich älter werde, fallen mir andere Dinge auf. Ich halte nun die Augen offen, denn die Gewalt von Ahmet geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Ich bemerke viele neue Graffitis. Überall steht jetzt »Black Hands« und »Kaçak«, was flüchtig, illegal bedeutet. Es handelt sich um zwei gefürchtete Gangs, vor denen die Eltern uns warnen. Sie benutzen die Kaçak-Jungs ständig als abschreckendes Beispiel. Die würden klauen, prügeln, Drogen verkaufen. Ich kenne zwei von denen, finde sie eigentlich nett, irgendwie respektvoll. »Wenn euch jemand blöd anmacht, dann gebt uns Bescheid!«, sagen sie zu uns. Ich wünsch mir nicht, so wie sie zu sein, doch wirken die schon cool und stark. Dass meine Eltern mir immer diese Jungs vor Augen halten, stört mich. Niemand will kriminell werden. Alle hier wollen auf eine gute Schule gehen, vielleicht an die Universität, um später einen tollen Job zu kriegen. Alle hier lernen fleißig für die eigenen Träume. Wieso denken die Eltern dann, dass die Jungs hier kriminell werden?

Wieder kommen neue Graffitis hinzu: »Bozkurt Gençlik« und »Tek Vatan, tek Millet«, eine Nation, ein Volk. Darauf folgt ein paar Tage später »Dev-Genç«, »DHKPC« und »Ibrahim Kaypakkaya ölümsüz!«, Ibrahim Kaypakkaya ist unsterblich. Wir rufen diese Sprüche jetzt auch beim Fußballspielen, weil wir sie immer wieder aufschnappen. Schießt einer von uns ein Tor, kommen die ganz automatisch, obwohl wir gar nicht wissen, was sie bedeuten. Meistens gibt es dann Ärger. Wir haben keine Ahnung, wieso, lustig ist es trotzdem, damit die Eltern zu ärgern.

Mein politisches Umfeld, die familiären Umstände im Dichterviertel begreife ich als Kind nicht. Ich ahne nur, dass es gewaltige Unterschiede gibt. Das sehe ich an den Bildern im Wohnzimmer, denn je nach Familie spielen Politik und Religion eine andere Rolle. In manchen Familien ist es normal, Alkohol zu trinken. Eine Tür weiter wäre das unvorstellbar. In den Wohnzimmern hängen je nach Familie Porträts vom Revolutionär Deniz Gezmiş oder Necmettin Erbakan, dem Vordenker der nationalistisch-islamistischen Bewegung Millî Görüş, oder von Kemal Atatürk. Auch bei meinen kurdischen Großeltern eins. Ich halte den Mann für einen Verwandten. Als ich das gleiche Bild bei unseren neuen Nachbarn im Wohnzimmer sehe, bin ich verwirrt: kein Verwandter, sondern Turgut Özal, der türkische Staatspräsident von 1989 bis 1993. Mein Opa ist Anhänger. Das sorgt für Streit zwischen ihm und dem Rest der Familie. Ich verstehe davon nicht viel, aber eine Sache fällt mir auf Seiten meiner kurdischen Familie besonders auf.

Bekommen meine Großeltern Besuch von Verwandten, spiele ich mit ihren Kindern in einem anderen Zimmer. Die Älteren sprechen dann eine Sprache miteinander, die ich nicht verstehe. Sobald einer von uns das Wohnzimmer betritt, sagt wer: »Türkisch, redet türkisch vor den Kindern.« Vor allem Opa besteht darauf. Ich verstehe nie, warum. Es fühlt sich an, als würden sie etwas verheimlichen. Darauf folgen meistens Diskussionen zwischen zwei Fraktionen in der Familie, die ins Türkisch wechselnde Fraktion auf der einen und die demonstrativ Kurdisch sprechende auf der anderen Seite. Opa gehört der einen, Oma der anderen an. Zeige ich Interesse an der kurdischen Sprache, sagt Opa, ich solle lieber Englisch lernen. Oma hingegen will mir immer ein paar Worte Kurdisch beibringen, was jedes Mal zu Streit führt. Aus Angst frage ich nicht mehr danach, dabei spüre ich, dass eigentlich Opa vor etwas Angst hat.

Opa möchte mich von Auseinandersetzungen fernhalten. Bekomme ich die Streitereien mit, hat er ein schlechtes Gewissen. Er sagt, dass ich mich, wenn ich mal groß bin, besser nicht einmischen soll, sobald es um Politik geht. Opa will mir andere Seiten des Lebens zeigen. Zusammen unternehmen wir oft Fahrradtouren am Rhein, sonntags nimmt er mich mit ins Schwimmbad. Dort treffen wir seine Kollegen: Kurden, Türken, Deutsche, Polen, sie arbeiten alle bei der Eisenbahn. Opa ist ein disziplinierter Schwimmer. Während dieser Ausflüge legt er mir oft ans Herz, dass ich mich nie schlecht über andere, über ihre Familien, deren Kinder äußern soll. Opa hasst es, wenn gelästert wird. Er wünscht sich, dass ich ein höflicher, ein respektvoller Junge werde. »Wer sich bewegt, bleibt jung«, ist mein Lieblingsspruch von ihm. Manchmal ist auch sein jüngerer Bruder dabei. Meinen Großonkel bewundere ich richtig, er ist Bergmann. Erzählt er eine Geschichte aus dem Pütt, stelle ich mir jedes Mal vor, wie er die Kohle mit bloßen Händen aus dem Felsen reißt. Nach dem Schwimmen isst mein Großonkel so viel wie alle anderen am Tisch zusammen.

Meistens verbringe ich danach viel Zeit mit Oma. Ich liebe es, mit ihr Memory zu spielen. Sie hat ein Wahnsinnsgedächtnis, merkt sich immer alles, dabei kann sie weder lesen noch schreiben. Wenn jemand anruft, muss ich die Dinge für sie notieren oder ihr vorlesen. Oma erzählt mir beim Spazierengehen im Park, woher wir kommen, wie groß unsere Familie ist, sie erzählt viel von ihrem Heimatdorf, doch genauso von ihrer Arbeit am Fließband bei Kühne. Vom Park aus kann ich riesige Türme in der Ferne sehen, wie sie Rauch in den Himmel schießen.

Meine Großeltern genießen hohes Ansehen. Sie sind die Ältesten in der Familie, alle bringen ihnen Respekt entgegen. Egal wer kommt, alle küssen ihnen die Hände bei der Begrüßung. Andauernd haben sie Besuch. Manchmal nervt mich das, weil es viel zu voll ist. Oma überwacht dann die Küche, gibt anderen Frauen Aufgaben. Opa sitzt mit den Männern im Wohnzimmer und klärt die Familienangelegenheiten, bespricht Reisen in die Türkei oder Krankheitsfälle. Seine Brüder reden erst, nachdem er gesprochen hat. Es sind große und starke Männer, neben Opa wirken sie ganz klein. Sie nennen ihn babo, Kurdisch für Vater. Ich frage meine Mutter einmal danach. Opa und seine Brüder haben doch einen gemeinsamen Vater, oder? Ja, doch seit dem Tod meines Uropas kümmere er sich um alles in der Familie. Bei Oma ist es ähnlich. Behandelt ein Verwandter seine Frau schlecht, kommandiert er sie rum, sie solle sich mit dem Essen beeilen, weil alle warten, schimpft meine Oma mit ihm. »Wieso redest du so mit deiner Frau?«, woraufhin der kein einziges Wort mehr sagt. Neben Oma werden riesige Bären plötzlich ganz leise.

Die Familie ist für meine Großeltern das Wichtigste, neben der Religion. Sie beten regelmäßig und Opa nimmt mich oft mit in die Moschee. Dort bringt er mir spielerisch die Lehren bei, den Imam kennt er gut, ein lustiger, humorvoller Mann. Seine Predigten bringen die Leute hier in Beeck oft zum Lachen. Ich darf in der Moschee sogar mit meinem Fußball spielen. Nur schade, dass wir nicht zu dritt in die Moschee können. Kommt Oma mit, muss sie durch den Hintereingang rein, den für die Frauen. Sie beten woanders, was ich fies finde. Ich will mit ihr zusammen beten. In der Moschee trennen sich Oma und Opa, zu Hause davon keine Spur. Den Kosenamen cano – eine niedliche Form von canim, mein Leben – höre ich zigmal am Tag von ihnen. Macht mein Opa ihr vor uns Komplimente, zuckt sie zusammen: »Die Kinder!« Das ist ayıp, sagt sie, schändlich, unanständig. Ich schäme mich dann sofort. Das tue ich auch, wenn wir zusammen Fernseh gucken. Bei Szenen, in denen gekämpft, geschlagen, geschossen wird, reagiert niemand. Läuft eine Kussszene oder kommen sich Mann und Frau zu nahe, greifen meine Großeltern sofort nach der Fernbedienung.

In Beeck sind die beiden meistens unter ihresgleichen. Nur über die Nachbarn Willy und Sonja haben sie Anschluss an die deutsche Gesellschaft. Beide sind mit der Zeit zu einem Teil der Familie geworden, sie feiern Hochzeiten mit uns oder Beschneidungen. An Ostern und Weihnachten statten ihnen meine Großeltern einen Besuch ab. Trotzdem bringen sie mich häufig aus der Fassung. Halten sie Händchen, schaue ich augenblicklich weg. Als sie sich einmal vor der Haustür meiner Großeltern küssen, kann ich vor lauter Scham nur noch lachen. Ich kenne so was nicht. Weder meine Großeltern noch meine Eltern zeigen Nähe vor ihren Kindern. Ich habe nie gesehen, dass sie Händchen halten oder sich küssen. Meine Eltern schalten genauso um, wenn eine Liebesszene läuft. Trotzdem hängt ihr Hochzeitsbild in unserer Wohnung: beide in Weiß mit verschlungenen Händen. Sie schauen verliebt und sorglos in die Kamera, beide mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht.

2

SCHULE

Können Sie es nicht ertragen?

1998. Ich bin in der 4. Klasse und freue mich, endlich aufs Gymnasium gehen zu können. Auf eine andere Schule, mit anderen Lehrerinnen und Lehrern und in einem anderen Stadtteil, für den ich auf dem Schulweg nicht mehr durch diese Gegend muss, in der ich als »Türkenblag« oder »Kümmeltürke« beleidigt werde. Meine Grundschule liegt im Duisburger Stadtteil Neumühl, und obwohl diese Zechenhäuser wunderschön sind, kommen immer wieder irgendwelche Deutsche heraus und beschimpfen mich, während ich vorbeilaufe. Der Wechsel auf das Gymnasium wird die Befreiung sein. Ich habe gute Noten und bin Klassensprecher, was soll also schiefgehen?

Dann heißt es in dem Schreiben meiner Grundschule ganz lapidar: »Wir empfehlen die Haupt- oder Gesamtschule.« Ich bin unendlich traurig. Wieso sollte ich nicht aufs Gymnasium? Ich bin doch im Fach Deutsch besser als die deutschen Kinder. Mein Vater ist total sauer. Meine Mutter weint vor Wut und versucht mich zu trösten: »Ich lasse niemals zu, dass man dich auf eine Hauptschule schickt! Das haben sie früher mit mir gemacht und ich habe mir geschworen, das macht keiner mit meinen Kindern.« Ich habe meine Eltern noch nie so wütend gesehen. Sie versprechen mir, dass ich auf die beste Schule kommen werde. »Du bist mindestens genauso gut wie die deutschen Kinder!«, sagt mein Vater. Als meine Mutter nach Deutschland kam, wurden alle türkischen Kinder in die Hauptschule gesteckt und dort in dieselbe Klasse. »Ausländerklasse« hieß das damals. Diese Geschichte erzählt sie mir jedes Mal beim Lernen.

Meine Eltern rufen meine Klassenlehrerin an und beschweren sich über die »Empfehlung«, die sie aufgrund meiner Noten für nicht gerechtfertigt halten. Sie machen auch klar, dass sie es als Diskriminierung eines talentierten Kindes mit der »falschen Herkunft« ansehen. Alle Telefonate bleiben ohne Erfolg.