12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Heyne Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Fritz Wepper ist ein Urgestein der deutschen Fernsehlandschaft, ganze Generationen sind mit ihm groß geworden. Schon mit elf Jahren war er Teil der Münchner Theater‐ und bald auch Filmszene, in weit über einem halben Jahrhundert Schauspielkarriere baute er ein überwältigendes Lebenswerk auf und ist für eine treue Fangemeinde »eine Art Dauerkult« (SZ). Jetzt erzählt Fritz Wepper von seiner frühen Liebe zum Schauspiel, der Kindheit im zerbombten München, seinen Begegnungen mit den Größen der Filmwelt, dem Leben hinter den Kulissen. Aber auch von Höhen und Tiefen, Glücksmomenten und Rückschlägen, die ihn bis heute beschäftigen. Große Leistungen und auch Fehler: Fritz Wepper liefert ein persönliches Zeugnis eines nicht perfekten Menschen, der sich immer und absolut der Liebe zum Schauspiel und der Liebe zu den Menschen in seinem Leben verschrieben hat. Er zeigt auch eine Auswahl bislang unveröffentlichter privater Fotos. Zum ersten Mal erleben wir den Menschen hinter den Schlagzeilen der Boulevard-Presse – offen, ehrlich und sehr nahbar.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 365

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Schon mit elf Jahren war Fritz Wepper Teil der Münchner Theater und bald auch Filmszene, in weit über einem halben Jahrhundert Schauspielkarriere baute er ein überwältigendes Lebenswerk auf und ist für eine treue Fangemeinde »eine Art Dauerkult« (SZ). Jetzt erzählt Fritz Wepper von seiner frühen Liebe zum Schauspiel, der Kindheit im zerbombten München, seinen Begegnungen mit den Größen der Filmwelt, dem Leben hinter den Kulissen. Aber auch von Höhen und Tiefen, Glücksmomenten und Rückschlägen, die ihn bis heute beschäftigen. Große Leistungen und auch Fehler: Fritz Wepper liefert ein persönliches Zeugnis eines nicht perfekten Menschen, der sich immer und absolut der Liebe zu den Menschen in seinem Leben und der Liebe zum Schauspiel verschrieben hat. Zum ersten Mal erleben wir den Menschen hinter den Schlagzeilen der Boulevard-Presse – offen, ehrlich und sehr nahbar.

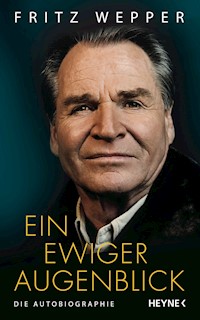

Fritz Wepper

Ein ewigerAugenblick

Die Autobiographie

Geschrieben mit Anna Butterbrod

Wilhelm Heyne Verlag München

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Zitat siehe hier: Coupland, Douglas: Generation X, Goldmann, München 1995

Copyright © 2021 by Wilhelm Heyne Verlag, München,

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Redaktion: Kerstin Lücker

Umschlaggestaltung: Eisele Grafik-Design

Umschlagfoto: Markus Tedeskino

Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering

ISBN: 978-3-641-27932-5V003

www.heyne.de

Inhalt

Vorwort

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Filmografie

Auszeichnungen

Danksagung

Register

Du musst das Leben nicht verstehen

Du musst das Leben nicht verstehen,

dann wird es werden wie ein Fest.

Und lass dir jeden Tag geschehen

so wie ein Kind im Weitergehen von jedem Wehen

sich viele Blüten schenken lässt.

Sie aufzusammeln und zu sparen,

das kommt dem Kind nicht in den Sinn.

Es löst sie leise aus den Haaren,

drin sie so gern gefangen waren,

und hält den lieben jungen Jahren

nach neuen seine Hände hin.

Vielleicht wundern Sie sich darüber, dass ich meine Biographie mit einem Gedicht von Rainer Maria Rilke eröffne. Aber diese elf Zeilen beeindrucken mich so sehr, dass ich sie unbedingt weitergeben möchte. Rilke findet schönere Formulierungen, als ich es je könnte. Darum habe ich zuerst ihn sprechen lassen.

Es gab zahlreiche Verwandte, Freunde und Kollegen, die in den vergangenen Jahren gesagt haben: »Mensch, Fritz, du musst unbedingt deine Geschichten aufschreiben!« Denn ich erzähle gerne aus meinem Leben. Was mich lange davon abhielt, war der Gedanke, dass ich, wenn ich alles von Geburt bis heute ganz offiziell zu Papier bringe, auch wissen müsste, warum es so passiert ist, wie es passiert ist. Doch das ist nicht der Fall.

Ich selber verstehe mein Leben hie und da nicht, finde aber, dass man das auch gar nicht muss.

Um Rilke in meinen Worten wiederzugeben: Leben ist das, was passiert, während wir versuchen, es zu analysieren. Glück und Trauer, Erfolge und Niederlagen, richtige und falsche Entscheidungen – das alles gehört unabdingbar dazu. Das weiß ich aus eigener Erfahrung nur zu gut. Erst, wenn wir bereit sind, diese Bandbreite an Emotionen immer wieder anzunehmen, sie loszulassen und offen zu sein für Neues, wird das Leben wie ein Fest. Augenblick für Augenblick.

Einige von Ihnen kennen mich vielleicht als Harry Klein in Derrick oder Bürgermeister Wolfgang Wöller in Um Himmels Willen. Andere haben Zeitungsberichte über mich gelesen. Aber lassen Sie sich von mir sagen: Manches, was darin steht, ist einfach nicht wahr. Das wurde mir bewusst, als ich kürzlich einige der 28 dicken Ringordner zur Hand nahm, die meine Mutter für mich angelegt hat. Ab dem Zeitpunkt, als ich meinen ersten Film drehte, hat sie bis 2005, wenige Jahre vor ihrem Tod, alle Artikel abgeheftet, die ihr in die Hände kamen. Die Fotos auf den von ihr ordentlich angefertigten Ausschnitten zeigen immer mich, doch in den Texten suche ich den echten Fritz häufig vergeblich.

In diesem Buch soll das anders sein. Da lesen Sie ausschließlich vom echten Fritz. Dabei mache ich keinen Unterschied zwischen der öffentlichen und der privaten Person. Der Fritz ist der Fritz, durch und durch, immer schon gewesen.

Außer mir könnte das niemand besser belegen als die Menschen, die mir nahestehen. Daher habe ich sie gebeten, in meiner Biographie von mir zu erzählen. »Was darf ich denn sagen?«, fragten einige. »Alles«, antwortete ich. Denn nur so wird es authentisch. Ich wollte mir nicht nur die süßen Lebens-Rosinen rauspicken. Daher geht es in den folgenden Kapiteln neben happy times auch um Tod und Verlust, um Versagen und Verzeihen.

Ich möchte Ihnen nun diejenigen vorstellen, deren Meinungen und Erzählungen dort, wo es passt, auftauchen. Familie und Freunde, das ist meine Partei. Die würde ich immer wieder wählen, über allem und jedem. Dazu zähle ich meinen Bruder Elmar Wepper und Susanne »Sanne« Kellermann, die mir meine jüngste Tochter Filippa schenkte. Dann meine Tochter Sophie Meister, die die Liebe zwischen mir und meiner verstorbenen Frau Angela krönte. Angela brachte zwei Töchter mit in die Ehe: Valerie von Hohenzollern-Brenske und Stephanie Haag, die ich als meine Töchter bezeichne, auch wenn wir es nie durch eine Adoption amtlich machten.

Meine Freunde Leopold »Poldi« Prinz von Bayern, Bernd »Bernie« Herzsprung, Timothy »Tim« Barker, Maximilian »Max« Heiden, Dietmar »Didi« Küffer und Werner Mang stärken mir privat das Rückgrat, und das schon seit Jahrzehnten. Sie bieten mir auch Paroli, ob ich es will oder nicht. Das ist Freundschaft, und davon werden Sie lesen.

Michaela »Michi« Häusler war neun Jahre lang meine Maskenbildnerin am Set von Um Himmels Willen und André Bäuch zuerst mein Fahrer, dann mein Freund.

Diese Menschen kennen mich. Sie haben Fritz Wepper lachend, weinend und schimpfend erlebt. Alle diese Seiten will ich im Folgenden zeigen. Und zwar nicht, damit Außenstehende mein Leben verstehen. Ich tue das auch für meine Tochter Filippa, die mich immer wieder über die vielen Fotos ausfragt, die in meinem Zuhause hängen. Unsere Dialoge verlaufen ungefähr so:

»Papi, wie alt warst du, als du deinen ersten Hund bekommen hast?«

»Das war 1954, da war ich 13 Jahre alt.«

»Hast du mit ihm im Garten gespielt?«

»Ja, im Hirschgarten, da gab es noch Bombentrichter, in denen sind wir mit dem Fahrrad herumgefahren.«

»Papi, was sind Bombentrichter?«

Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es schade wäre, wenn meine Geschichten und Erfahrungen irgendwann ganz verloren gingen.

Meine jüngste Enkelin Claire kann noch nicht lesen. In meiner Fantasie male ich mir aus, wie sie irgendwann dieses Buch in den Händen halten wird. Claire wird lesen, was ich in meinem Leben alles erlebt habe, was gut lief und was wehtat. Sie muss mein Leben nicht verstehen, genauso wenig wie ihr eigenes. Mein Ziel wäre erreicht, wenn Filippa, Claire und möglichst viele andere Leser am Ende eine Erkenntnis mitnehmen: wie wichtig jeder einzelne Augenblick ist.

Kapitel 1

In unserem Familienalbum klemmt ein handtellergroßes Schwarz-Weiß-Foto, das mich beim Durchblättern jedes Mal melancholisch werden lässt, obwohl es eigentlich ein fröhliches Bild ist. Es wurde an Ostern 1944 aufgenommen, im Garten meiner Großmutter »Mering«. Sie war die Mutter meiner Mutter und wir nannten sie nach dem Ort, in dem sie lebte, südlich von Augsburg. Die Mutter meines Vaters war für uns die Oma »München«. Auf dem Foto bin ich fast zweidreiviertel Jahre alt, trage Shorts und einen Strickpullover. Ich blicke freudestrahlend auf zwei Ostereier in meinen kleinen Fingern, der Stolz auf diesen wertvollen Fund steht mir ins Gesicht geschrieben.

Meine selbst gefundenen Ostereier im Jahr 1944

Doch so sehr ich mich auch bemühe, ich kann mich nicht in diese Zeit zurückdenken.

Alle Erinnerungen sind gelöscht, und damit auch die an meinen Vati. Er war an jenem Osterfest auf Fronturlaub bei uns – einer seiner letzten Besuche, bevor er ab dem 15. Januar 1945 im Krieg vermisst wurde und ich ihn für immer verlor. Die Unsicherheit, ob er nicht doch eines Tages wiederkommen würde, begleitete mich meine ganze Kindheit hindurch. Seelisch vermisst habe ich Vati mein Leben lang. Was würde ich dafür geben, mich an ihn erinnern zu können! Zu wissen, wie es sich in seinen Armen anfühlte oder wie mein Name aus seinem Mund klang. Alles, was ich habe, sind Schwarz-Weiß-Fotos und die Geschichten, die meine Mutter wieder und wieder erzählte. Weil ich Vati nie bewusst erlebt hatte, hörte ich sehr genau hin – auch um später alles meinen Kindern weiterzugeben. Muttis Geschichten machten das Schicksal meines Vaters fühlbar.

Wenn ich mir Fotos von Vati anschaue, erkenne ich den Sohn von meinem Bruder Elmar in ihm wieder, Elmar junior. Die gleichen dichten Augenbrauen, die markante Nase und dunkle Augen, die warm durch eine Brille blicken. Weihnachten 1944 kam Vati ein letztes Mal nach Mering. Vor dem Krieg hatte er Jura studiert und der Bürgermeister von Mering bot ihm bei diesem Aufenthalt eine Position im Rathaus an. Er sagte: »Herr Wepper, wir bräuchten einen, der sich juristisch auskennt.« Aber mein Vater lehnte ab, weil er seine Kameraden an der Front nicht im Stich lassen wollte. Wäre er dageblieben, hätte er überlebt. Es waren ja nur noch vier Monate, bis am 8. Mai 1945 die Waffen nach fast sechs Jahren Krieg schwiegen. Das war wohl Schicksal. Eines, mit dem sich meine Mutter nie abfand. Als sie ihren Mann das letzte Mal sah, war sie erst 25, er drei Jahre älter. Bis zu ihrem Tod glaubte sie an seine Rückkehr, ging nie wieder eine neue Beziehung ein. Aus Erzählungen von Verwandten und Freunden, die meine Eltern zusammen erlebt haben, weiß ich, dass sie ein großes Liebespaar gewesen sein müssen. Der Vati hat die Mutti zärtlich »Botschilein« genannt. Warum, wusste sie selber nicht mehr, aber erwähnt hat sie es gerne und dabei gelächelt.

Sicher haben Elmar und ich die Mutti auch mal weinend erlebt, aber ihre Gesinnung war die Hoffnung. Und danach hat sie gelebt. Mutti überschüttete uns mit Liebe. Ich weiß noch, dass auf ihrem Nachttisch ein Foto von einer Arzneiflasche stand. Die trug ein Etikett mit der Aufschrift »Dreimal Liebe täglich!« Das war durch und durch wepperisch. Mutti gab uns ständig seelische Umarmungen. So viele, dass wir sie manchmal fast abwehren wollten. Aber Liebe schadet nicht, das lernten wir früh von ihr. Wir haben uns zu Hause gefühlt bei Mutti. Ich bin erst mit 23 ausgezogen, der Elmar war noch länger daheim.

Unsere Erziehung war geprägt von Wärme und Fürsorge. Mutti hat uns nie Steine in den Weg gelegt, sondern sie, wenn da welche waren, aus dem Weg geräumt. Wir wurden nicht durch Verbote gesteuert, sondern durch Freude an Dinge herangeführt. Das war die Grundhaltung meiner Mutter. Und die machte nicht nur uns, sondern auch sie selber glücklich.

Kriegsbedingt hatte ich viele Frauen um mich herum: Neben meiner Mutter gab es durch Omas und Tanten eine sehr starke weibliche Präsenz. Vielleicht habe ich später deswegen nur Töchter gezeugt. Emanzipation war für mich nie ein Thema, in unserer Familie wurde sie mir Tag für Tag vorgelebt. Frauen waren für mich nie das schwache Geschlecht. Ich habe sie immer gemocht, verehrt oder geliebt.

Als meine Mutti mit mir schwanger war und die ersten Wehen einsetzten, bat sie ihre Schwiegermutter um Hilfe. Sie riet ihr, ein heißes Bad zu nehmen. Aber laut Muttis Erzählungen muss es mir dadurch im Bauch zu ungemütlich geworden sein. Ich wollte mit aller Macht raus und meiner Mutter blieb nichts anderes übrig, als den Krankenwagen zu rufen. Nach fünf Fahrminuten erblickte ich an der Maillinger Straße im Münchner Stadtteil Neuhausen das Licht der Welt. Geboren am 17. August 1941 um 7.50 Uhr – ein Sonntagskind! Und als solches fühlte ich mich auch, obwohl ich mitten in den Zweiten Weltkrieg hineingeboren wurde.

Ich habe die gesamte Feldpost aufbewahrt, die meine Eltern sich schickten. Drei Monate nach meiner Geburt schrieb Mutti Ende November 1941 an meinen Vater:

(…) Was sagst Du zu Deiner jungen, kleinen Familie? Du wirst staunen, wie groß Fritzi schon ist und wie »frech«. Das ist ein richtiger Bub. Schreien kann er ganz tüchtig, eine kleine Feldwebelstimme. Ich glaube immer, er bekommt die »Großmütternase«. (…) Im Geheimen rechne ich doch immer auf deinen Besuch an Weihnachten. Denn heute wurde im Rundfunk bekanntgegeben, dass an den Feiertagen von Weihnachten keine Zivilpersonen reisen dürfen, da die Kämpfer vom Osten in Urlaub fahren. Vielleicht hast Du auch das große Glück und bist dabei. (…)

Vielleicht bekommst Du diesen Brief gerade am Christabend. Wenn ich nur bei Dir sein könnte. Darf ich Dir das sagen, dass ich Dich sehr sehr lieb habe? Ich freue mich riesig auf Deinen Besuch. Wie wird unser Wiedersehen sein? Ich lasse Dich gar nicht mehr los. (…) Du wirst momentan gar nicht wissen, zu wem Du zuerst gehst. Natürlich musst Du unseren lieben Fritzi zuerst begrüßen, denn Vati hat ihn noch gar nie gesehen und begrüßt. Ich wünsche Dir einen schönen Weihnachtsabend, alles Liebe, viele innige Küsschen,

Dein kleines Botschilein mit dem lieben Fritzi

Als die Luftangriffe auf München immer heftiger wurden, kam meine Mutter mit mir bei Oma Mering unter. Eine wunderbare Großmutter, sehr liebevoll. Bei ihr in der Wiesenstraße mussten wir keine Angst ums Überleben haben.

Im Garten wuchsen Birnen und Äpfel, Kohlrabi und Tomaten, Schnittlauch und Petersilie. Nach der Kartoffelernte haben wir die Knollen ins Feuer geworfen und sie nachher mitsamt der Haut gegessen. Ein Genuss! Oma machte einen köstlichen Tomaten-Gurken-Salat, sie konnte ausgezeichnet kochen. Genau wie ihre Tochter. Mutti machte den besten lauwarmen Kartoffelsalat der Welt. Ich habe als Erwachsener versucht, ihn genau so hinzukriegen, mit Sieglinde-Kartoffeln, Zwiebeln und warmer Rinderbrühe – aber an Muttis Qualität bin ich nie ganz herangekommen.

Mein Bruder Elmar wurde am 16. April 1944 in Augsburg geboren. Er lag in einem Kinderwagen, der aussah wie ein Cadillac. Ein kleines Etwas. Ich drückte ihm einen Finger ins Auge, als wäre er eine Puppe. »Lass das, das ist dein Brüderlein«, schimpfte meine Mutter. »Der lebt ja«, sagte ich. »Bleibt der jetzt immer bei uns?« Meine Bruderliebe habe ich erst entdeckt, als Elmar im Krankenhaus lag. Mit drei hatte er Scharlach und landete auf der Isolierstation. Mutti durfte rein – ich nicht, wegen der Infektionsgefahr. Ich stand unten vorm Krankenhaus und sah ihn im zweiten oder dritten Stock am Fenster stehen. Ein kleines Männchen mit einem Riesenschal. Da liefen bei mir die Tränen. Als Elmar wieder gesund nach Hause kam, haben Mutti und ich sein Gitterbett mit Süßigkeiten behängt, so glücklich waren wir.

Meine Mutter hat immer dafür gesorgt, dass alles zwischen Elmar und mir möglichst fair ablief, dass jeder die Chance hatte, sich zu freuen und keiner auf den anderen eifersüchtig war.

Elmar: Fritz und ich haben ein sehr herzliches Verhältnis. Ich bin nicht nur froh, einen Bruder zu haben. Ich bin froh, den Fritz als Bruder zu haben. Obwohl wir in manchem verschieden sind, empfinden wir viel Zuneigung und Verständnis füreinander. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das nicht selbstverständlich ist. Zwischen den Geschwistern meiner Mutter gab es immer wieder Eifersüchteleien oder Streitigkeiten.

Als Kind habe ich nie verstanden, warum der eine Onkel wegen irgendeiner Kleinigkeit zwei Jahre lang nicht mit dem anderen geredet hatte. Fritz und ich gehören zusammen, trotz aller Querelen und Situationen, wo man vielleicht mal denkt: »Es kann nicht sein, dass ich so einen Bruder habe!« Das Fundament unserer Zusammengehörigkeit stand nie zur Disposition. Keiner von uns hat je gesagt: »Soll der doch sein Leben leben, ist mir egal.« Unten an der Basis waren wir immer zusammen.

Nach Kriegsende kamen wir zu dritt zurück in unsere Fünf-Zimmer-Wohnung in der Arnulfstraße in München-Neuhausen. Die Stadt war zerstört, fast jedes zweite Haus lag in Trümmern. In unserem Treppenhaus war eine Bombe eingeschlagen, die Stiege wurde mit Holzbrettern gerichtet. In der Wand unseres Kinderzimmers klaffte zum Hausflur hin ein riesiges Loch. Als Ziegelsteine für die Reparatur kamen, habe ich daraus mit Freunden munter ein Häuschen gebaut.

Hungrig ins Bett mussten wir in den Nachkriegsjahren nur ein einziges Mal, das vergisst weder der Kopf noch der Körper. Meine Mutti schickte Elmar und mich mit einer Mohrrübe ins Bett, um das nicht vorhandene Abendessen zu überbrücken. Das ist die größte Entbehrung, die ich je erlebt habe.

Elmar: Ich erinnere mich an eine Situation nach dem Krieg. Wir hatten noch keine Heizung und sind im Winter schon um vier oder fünf Uhr nachmittags ins Bett gegangen. Mutti lag in der Mitte, ich links, Fritz rechts. Wir kuschelten zu dritt unter einer grünen Daunendecke, die ich heute noch vor mir sehe. Dann hat unsere Mutter Geschichten vorgelesen. Diese Momentaufnahme werde ich nie vergessen.

Die Zerstörung um uns herum nahmen wir nicht als solche wahr. Wir sahen die Ruinen vielmehr als gigantischen Spielplatz. Eines unserer liebsten Ziele war der nahe gelegene Königliche Hirschgarten. In der Parkanlage hatten Bomben tiefe runde Krater ins Erdreich gerissen. Auf deren Steilwänden drehten wir mit Fahrrädern unsere Runden. Um ein bisschen Geld zu verdienen, sammelten Elmar und ich im Hirschgarten Kupferdrähte. Die konnten wir dann verkaufen und uns für zehn Pfennige eine kleine Wundertüte mit Süßigkeiten leisten. Am Gasthaus im Hirschgarten wurden Spiele für Kinder angeboten, so was wie Sackhüpfen und Eierlauf. Für 50 Pfennige schoben wir beide das Kinderkarussell an. Als wir älter waren, sind wir natürlich auch im Gasthaus auf ein frisch gezapftes Augustiner eingekehrt.

Das bin ich mit meiner Mutti Helma und meinem Bruder Elmar (r.)

Wir bewegten uns quasi auf den Spuren unseres Ururgroßvaters Andreas Weber, denn der war im Hirschgarten Königlich Bayerischer Revierjäger gewesen. Er zählte zu den wenigen, die 1814 lebend aus dem Feldzug Napoleons gegen Russland zurückkamen. Danach wurden ihm und 59 weiteren Soldaten goldene Tapferkeitsmedaillen verliehen. Ich wäre in unserer Familie eigentlich der direkte Erbe dieser Medaille gewesen. Aber irgendein fragwürdiger Schlawiner hat sie sich unter den Nagel gerissen. Medaillen wie diese werden oft eingeschmolzen, um sie zu Geld zu machen. Für mich aber zählt bei Erinnerungen an meine Vorfahren der ideelle Wert. Daher habe ich mir später für 3500 D-Mark ein anderes Exemplar dieser Tapferkeitsmedaille aus Amerika bestellt, als seelischen Ersatz.

Sophie: Das Gedenken an die Großeltern und andere Vorfahren spielt bei Papi eine große Rolle. Es hat etwas Heiliges für ihn. Genau wie Gräber. »Du warst jetzt seit Jahren nicht bei der Omi am Grab!«, hat er schon geschimpft. Aber ich bin keine Grabgängerin. Ich trage meine Großmutter in Gedanken, Erinnerungen und Anekdoten bei mir.

Wäre mein Ururgroßvater Offizier gewesen, wäre er geadelt worden. Als einfachem Soldaten aber wurde ihm für seine besonderen Verdienste immerhin ein Wunsch gewährt. Er bat um eine Namensänderung, um sich von der Masse abzuheben. Von der Zunft der Weber gab es damals jede Menge. Mein Ururgroßvater ließ daher aus seinem Weber einen Wepper machen. Darum trägt meine Familie heute diesen Namen.

Meine Mutter versuchte, eine vorbildliche Wepper zu sein: Wenn Elmar und ich morgens aufstanden, war schon alles blitzblank. Ich kann mich nicht entsinnen, dass mal irgendwo was rumgelegen hätte. Bei uns zu Hause war es nicht spießig, aber sehr ordentlich.

Ein weiteres Anliegen von ihr war, uns für die schönen Künste zu begeistern. Sie schickte uns unter anderem zu einer Klavierlehrerin. Jede Woche hielt diese Dame für Elmar und mich eine Doppelstunde ab. Erst musste Elmar mich eine Stunde ertragen, dann war’s andersrum. Leider entpuppte sich die Lehrerin nicht gerade als pädagogische Leitfigur: Wenn wir falsch spielten, schlug sie uns den Klavierdeckel auf unsere kleinen Finger. Schrecklich! Als sie uns dann noch vorwarf, wir hätten Seiten aus ihrem Notenheft entwendet, meldete meine Mutter uns ab. Diese Unterstellung wollte Mutti nicht auf uns sitzen lassen. Einerseits war ich froh darüber, andererseits bedaure ich es bis heute, dass ich dadurch aufgehört habe, dieses Instrument zu spielen. Denn ich liebe Klaviermusik über alles.

Mutti war eine große Anhängerin von klassischer Musik, sie liebte die Oper und das Ballett. Sie weckte nicht nur unser Interesse für verschiedene Genres, sondern vermittelte uns auch, wie faszinierend und bedeutsam solche Formen der Unterhaltung sind. Vielleicht lenkte sie Elmar und mich so schon unbewusst in unsere spätere Berufsrichtung.

Auf Muttis Grammofon hörten wir Mario Lanza und den österreichischen Tenor Richard Tauber. Mittwochabends war das Wunschkonzert mit Moderator Fred Rauch im Bayerischen Rundfunk Pflicht. Aber das Highlight jeder Woche war für Elmar und mich der Sonntag: Da wurden im Kino die Wildwest-Abenteuer von »Hopalong Cassidy« gezeigt, einem tugendhaften Cowboy, der auf seinem Schimmel Topper unermüdlich Bösewichte bekämpfte. Wir aßen um Punkt zwölf zu Mittag, um 14 Uhr ging die Filmvorstellung los. Wenn wir frech waren, durften wir nicht hingehen. Dann gaben wir alles, um das Herz unserer Mutter doch noch irgendwie zu erweichen. Meistens klappte es. Einmal malten wir uns als winzige Männchen oben auf ein weißes Stück Papier. Unter uns erstreckte sich ein riesiger See aus Tränen über den Rest des Blattes. Mutti musste lachen – und ließ uns gehen.

Wenn wir nach unseren Kinoabenteuer nach Hause kamen, erschufen wir dort unsere eigene Wildwest-Welt. Wir brauten sogar aus Essig, Wasser, Salz und Pfeffer unser eigenes Feuerwasser zusammen. Diese Mischung war ungenießbar, aber keiner durfte beim Trinken mit der Wimper zucken. Wir spülten es tapfer herunter wie unsere Helden auf der Leinwand. Beim Spielen war Elmar immer der Indianer, ich der Cowboy.

Als Siebenjähriger ging ich mit Helga, unserer Freundin aus der Nachbarschaft, am Faschingsdienstag tanzen. Mutti bastelte aus Sackleinen einen Hut, eine Trapperweste und eine Hose mit Fransen für mich. Ich wünschte mir echte Cowboystiefel, aber weil die nicht aufzutreiben waren, durfte ich in Muttis Schaftstiefel schlüpfen. Eine zierliche Größe 36, aber natürlich trotzdem viel zu groß für mich. Ich hatte darin gar kein Gefühl – zum Leidwesen der als Squaw verkleideten Helga, der ich bei jedem Tanzschritt auf die Indianersandalen trat. »Ei, Ei, Ei, Maria«, lautete der Text eines berühmten Schlagers damals. Doch von Helga hörte ich nur: »Au, au, au!«

Mutti hat Tränen gelacht, als ich ihr davon erzählte. Sie lachte so sehr, dass das Wohnzimmer bebte. Mutti besaß einen tollen Humor. Von klein auf las sie uns Graf-Bobby-Witze vor. Die Episoden um eine fiktive Wiener Witzfigur erlangten in den 1960-Jahren so viel Popularität, dass schließlich sogar Graf-Bobby-Filme mit Peter Alexander in der Hauptrolle gedreht wurden. Ein typischer Witz geht so:

Graf Bobby überquert die Grenze. Routinemäßig fragt ihn der Zollbeamte: »Alkohol, Zigaretten, Schokolade?«

»Nein, danke«, sagt Bobby. »Für mich nur eine Tasse Kaffee!«

Das Humor-Gen habe ich von meiner Mutter geerbt. Auch ich erzähle gerne Witze, das bereitet mir einen Heidenspaß.

Die erste Berührung mit dem Theater hatten Elmar und ich in unserem Kinderzimmer. Wir spannten eine Schnur zwischen zwei Stühle, hängten ein Badehandtuch darüber und inszenierten mit den hölzernen Kasperlefiguren unseres Vaters eigene Stücke. Die Figuren sind inzwischen an die hundert Jahre alt, aber noch so gut erhalten, dass die von Hand gemalten Augen des Kaspers immer noch bayrisch blau strahlen. Wir spielten für Mutti und Oma »München«, die Mutter unseres Vaters. Da gab es dann auch mal eine Reichsmark als Belohnung. Aber deswegen haben wir’s nicht gemacht. Wir luden die beiden zur Vorführung ein, weil es uns so viel Spaß machte. Irgendwann gelangten wir an ein Buch mit Stücken aus der Feder des Schriftstellers Franz Graf von Pocci, auch der »Kasperlgraf« genannt, weil er die Figur des Kasperl Larifari erfand. Wir versuchten, gleichzeitig das schwere Buch zu halten, die Texte zu lesen und sie spielerisch umzusetzen, kehrten aber schnell zu unseren spontanen Erfindungen zurück, weil uns diese Methode als wesentlich leichter erschien.

Elmar und ich ließen uns immer etwas einfallen. Auch an Weihnachten sorgten wir auf kreative Weise für Unterhaltung unterm Tannenbaum.

Elmar: Als Fritz 15 war und ich zwölf haben wir ein Tonband besprochen mit der Heiligen Nacht von Ludwig Thoma. Das war die Weihnachtsgeschichte nach dem Lukasevangelium in bairischem Dialekt. Noch Jahre später wurde dieses Band an Weihnachten abgespielt, das wurde zur Tradition. So wie die Weihnachtsgans mit Kartoffelknödeln und Vogerlsalat am ersten Weihnachtstag.

Die Gans haben wir als Erwachsene alternierend zubereitet, ein Jahr war Fritz dran, im nächsten ich. Das wichtigste haben wir zwei aber immer zusammen gekocht: die Soße, die mit etwas Orangenabrieb verfeinert wurde. Dazu ein guter Wein und eine Ansprache. Weihnachten war immer das Familienfest. Mutti steuerte einen Obstsalat bei, auch der war Tradition.

Noch heute hängen an meinem Tannenbaum alte Ornamente, die einst meine Mutter gekauft hat. Sie erinnern mich an meine Kindheit. Dazu kommt anderer Schmuck, den wir über die Jahrzehnte gesammelt haben. Das ist dann wie ein richtiger Christ-Stammbaum.

Am 24. Dezember gab es bei uns einmal Karpfen blau mit Kartoffeln, weil meine Mutter den so liebte. Elmar war neun, ich zwölf, als das Exemplar fürs Abendessen in unserer Badewanne schwamm. Wir tauften den Karpfen Kasimir und hätten ihn gerne gerettet – aber meine Mutter ließ sich nicht erweichen. Kasimir wurde mit einem Holzhammerschlag auf den Kopf betäubt und landete schließlich auf unseren Tellern. So wurde uns vorgelebt: Wir überleben, weil wir in der Lage sind zu töten. Daher war es für mich später etwas ganz Natürliches, auf die Jagd zu gehen und zu fischen.

Als ich in die Grundschule kam, das war die Winthirschule in unserem Wohnviertel Neuhausen, lernte ich dann, wie man nicht einfach nur überlebt, sondern sich auch bei seinen Mitmenschen beliebt macht. Denn in der Pause breitete ich im Sandkasten die »Kleine Stadt« aus, so nannten Elmar und ich eines der Spielzeuge, mit denen sich schon unser Vater als kleiner Junge die Zeit vertrieben hatte. Meine Mutter gab sie an uns weiter. Die »Kleine Stadt« besteht aus zig liebevoll bemalten Häuschen, Türmen und Mauern aus Holz. Das war damals etwas ganz Besonderes, da scharrte sich die ganze Schule drum.

Vati stammte aus einer vermögenden Familie, er war in einem Jugendstilhaus mit Speiseaufzug in der Tizianstraße im Stadtteil Gern groß geworden. Seinem Vater gehörten zwei kleinere Kaufhäuser in München. Als Junge besaß Vati nicht nur die »Kleine Stadt«, er durfte auch reiten. Es gibt ein Foto von ihm auf einem Pferd.

Elmar, Sanne und ich mit der »Kleinen Stadt« von Vati

Elmar: Fritz besitzt ein Gemälde von unserem Großvater väterlicherseits, der mit einer Zigarre in der Hand in einem Ledersessel sitzt. So etwas hat man damals in Familien, wo man sich’s leisten konnte, anfertigen lassen.

In meinem Haus hängt ein Foto von 1920 an der Wand, das ist 1,20 Meter hoch und 80 Zentimeter breit, eine völlig ungewöhnliche Größe. Auf diesem Bild sitzt mein Großvater und hat meinen dreijährigen Vater auf dem Schoß, im Hintergrund steht mein Urgroßvater. Mein Sohn möchte das Foto später unbedingt erben. Er sagt: »Das ist mein Großvater, mein Urgroßvater und mein Ururgroßvater.« Für meinen Enkel liegt es noch mal eine Generation weiter zurück. Ich liebe dieses Foto.

In späteren Grundschuljahren fiel ich durch das Rennrad meines Vaters auf. Das ließ ich mir herrichten, sobald meine Beine lang genug waren, um die Pedale zu erreichen. Das Rad verfügte über Gangschaltung und Ballonreifen, damit war ich unter Gleichaltrigen der Star. Zum Wittelsbacher-Gymnasium bin ich dann ganz cool mit dem Moped gefahren.

In der Pause haben wir Gymnasiasten mit 14 oder 15 trotz Androhung von Höchststrafe das Schulgelände verlassen und sind in fünf flinken Minuten am Circus Krone vorbei zum Augustiner-Keller gelaufen, einem der größten Biergärten Münchens mit über hundert Jahre alten Kastanien. Wir stürzten uns eine Maß rein, es musste wirklich schnell gehen, denn die Pause war nur 20 Minuten lang. In den Osterferien verdienten sich ein paar Klassenkameraden in der Augustinerbrauerei etwas dazu und waren daher mit Freibier-Banderolen ausgestattet. Eines Morgens hechtete ich mit zwei Freunden wieder einmal durch den Westeingang des Biergartens. Wir mussten so abrupt die Fußbremse reinhauen, dass der Kies unter unseren Füßen in alle Richtungen stob. An einem der langen Tische im Freien saß nämlich unser Biologieprofessor Herzinger und schaute uns genau ins Gesicht. Das Herz rutschte uns in die Hosentasche und wir dachten schon, uns drohe das sibirische Straflager. Aber: Professor Herzinger hatte eine Maß und ein Schnapsglas vor sich stehen. Wortlos führte er seinen rechten Zeigefinger an den Mund. Wir verstanden: Schweigen bitte! Daran hielten wir uns alle, auch der Professor.

Mein treuester Freund während der Schulzeit schoss als furchtloser Cowboy an meiner Seite immer mit zwei Faschingscolts aus der Hüfte. Er war sehr stolz auf seinen Vater, weil der so viele Berufe hatte, darunter Bademeister und Zeitungsverkäufer. Wenn ich meinen Freund am Monatsanfang besuchte, war der ganze Küchentisch voll mit noch ungeöffneten oder bereits leeren Bierflaschen. Er war damals 14 und da hat sein Vater gesagt: »Leih mir doch mal a Zigaretten!« Doch er bekam zur Antwort nur ein: »Leck mi doch am Arsch, i trink ja dei Bier ah ned.«

Seine Familie hatte ungebetene Untermieter: In ihrer Wohnung hausten Mäuse, die pausenlos Junge bekamen. Es stank tierisch, was unserer Freundschaft aber keinen Abbruch tat.

Nachdem Konrad Adenauer 1955 nach Moskau gereist war und dort die Rückführung der deutschen Kriegsgefangenen aus der Sowjetunion veranlasst hatte, sind mein Bruder Elmar und ich jede Woche ins Kino gegangen. Dort wurden in der Wochenschau Bilder von den Kriegsheimkehrern gezeigt, die in Friedland ankamen. Wir haben immer geschaut, ob Vati dabei ist, entdeckten aber nie sein Gesicht in der Menge.

In den kommenden Jahren und Jahrzehnten nutzten wir jede Gelegenheit, um das Schicksal unseres Vaters zu klären. 2006 stellten wir eine Suchanfrage beim Deutschen Roten Kreuz, aber ohne Erfolg.

Das Thema trieb mich so um, dass ich sogar ein »Medium« aufsuchte, also eine Frau, die Botschaften von Engeln oder Verstorbenen empfangen kann. Ein Freund hatte mir die Dame empfohlen, für mich war es mein erster Termin dieser Art. Ich fuhr zu einem Reihenhäuschen außerhalb von München und da öffnete mir ein bürgerlicher Engel die Tür. Eine Frau zwischen 50 und 60 mit blonden Haaren – aber das Äußerliche spielte gar keine Rolle. Wichtiger war ihre himmlische Ausstrahlung. Wir sprachen miteinander, um uns ein bisschen kennenzulernen. Und dann fragte sie mich auf einmal: »Herr Wepper, haben Sie die Ecke von der Zeichnung gefunden?«

Dieser Satz durchfuhr mich wie ein Blitz. Denn die Frau spielte auf etwas an, von dem sie gar nichts wissen konnte. Diese Geschichte kannten außer mir nur meine Mutter und mein Bruder. Es ging um eine Zeichnung, die mein Vater einmal angefertigt hatte. Mit Buntstiften hatte er eine Dampflok auf Papier gebannt, die auf den Betrachter zufährt. Ein wunderschönes Bild, das wir zweimal gefaltet in einem Umschlag aufbewahrten. Als Kind holte ich es gefühlt Tausende Male raus und faltete es auseinander, um die feinen Striche zu studieren. Mit der Zeit bekam das Blatt Risse und plötzlich war eine Ecke weg. Sie fand sich nie wieder auf und irgendwann war die ganze Zeichnung spurlos verschwunden. Warum wusste die Fremde davon?

Eine weitere rätselhafte Szene spielte sich ab. Die Dame verkündete: »Als kleiner Junge hatten Sie keine echte Lederhose, Ihre Großmutter hat Ihnen eine gehäkelt.« Sie zeichnete mir genau auf, wie die Hosenträger mit den speziellen Brustbändern ausgesehen hatten, die außer mir kein anderes Kind so trug. »Ich hatte Kontakt mit Ihrem Vater«, erklärte das Medium schließlich. Mehr als das konnte sie mir nicht sagen. Aber das reichte mir, ich wollte gar nicht weiter nachbohren. Ich war seelisch überglücklich und mehr als zufrieden. Diese Frau hatte eine himmlisch-weltliche Verbindung hergestellt. Für mich war das ein Beweis für ein Leben nach dem Tod. Es gibt ja viele Menschen, die eine Nahtoderfahrung hatten und von einem Licht am Ende des Tunnels erzählen. Ich glaube daran, es macht mir Mut.

Erst 2008 brachte eine Journalistin, die für eine Zeitschrift recherchiert hatte, Licht in unser familiengeschichtliches Dunkel. Sie fand heraus, dass mein Vater als Feldwebel der 25. Panzerdivision angehört hatte. Nach Weihnachten 1944, wo er uns ein letztes Mal besucht hatte, kehrte er zu seinen Kameraden nach Polen zurück. Am Warka-Brückenkopf, südwestlich von Warschau, waren da schon seit Oktober kriegerische Auseinandersetzungen im Gange. Bei denen fielen 500000 Russen, Polen und Deutsche – und laut der Recherchen zählte mein Vater zu ihnen.

Unweit von der Brücke, im Örtchen Pulawy, hat man inzwischen eine Gedenkstätte errichtet. Dort haben Tote ihre letzte Ruhe gefunden, die aus zwei Massengräbern nahe des Gefechtsortes geborgen wurden. Ob mein Vater darunter ist, ist nicht hundertprozentig sicher. Wie genau er zu Tode kam, auch nicht. Aber der Name Friedrich Karl Wepper ist im Gedenkbuch der Erinnerungsstätte verzeichnet.

Elmar und ich hatten überlegt, ob wir Mutti berichten sollten, dass Vati an der Weichsel zu Tode gekommen ist. Elmar sagte: »Ja, das machen wir.« Das Vermisstsein ihres Mannes war für Mutti unerträglich. Es ist besser, über das Wo und Wie informiert zu sein, als dieses Fragezeichen aus Granit ein Leben lang vor sich herzuschieben. Mutti war unglaublich tapfer, als wir ihr vom Ergebnis der Nachforschungen erzählten. Wir wollten unbedingt zu der Gedenkstätte nach Polen reisen. Doch bevor ich Vati wiederfinden konnte, verlor ich meine Mutter.

Im Mai 2009 lag sie mit einem Schulterbruch im Krankenhaus. Das Tragische aber war, dass sie sich dort einen Krankenhauskeim zuzog. Ihr Zustand war zunächst nicht wirklich beunruhigend. Ich war zu einem Golfturnier in Kitzbühel eingeladen und fragte einen der Ärzte, ob es verantwortbar sei, dort hinzufahren. »Spielen Sie ruhig Ihr Turnier, Herr Wepper«, lautete die Antwort.

Man nimmt ja eigentlich zum Golfen kein Handy mit, aber ich hatte es an diesem Morgen in meiner Hosentasche. Ich setzte gerade zum ersten Abschlag an, da macht es brrrrrrt. Elmar war dran und sagte: »Fritzi, du musst kommen, die Mutti liegt im Sterben.«

Ich ließ sofort alles stehen, holte meine Tochter Sophie ab und fuhr mit ihr ins Krankenhaus. Aber da war Mutti schon nicht mehr ansprechbar. Wir kamen noch am Vormittag an und um 17.17 Uhr ist sie an multiplem Organversagen gestorben. Es war schrecklich, aber ein würdiger familiärer Abschied.

Elmar: Für Fritz steht die Familie im Vordergrund. Er fragte mich vor etlichen Jahren: »Wenn die Mutti mal nicht mehr da ist – wer gibt uns dann den Zusammenhalt, den sie geleistet hat?« Wir haben uns immer um unsere Mutter geschart. Sie war die Zentralfigur. Ich habe jeden Tag mit ihr telefoniert, manchmal auch nur ganz kurz. Es ist anders geworden nach ihrem Tod, aber den Familienzusammenhalt haben wir uns bewahrt. Fritz sagt gerne den Satz: »Dick fließt das Blut«, und den meint er so. Wenn von außen irgendeine Gefahr droht, gibt es in unserer Familie einen Schulterschluss.

Als meine Mutter ging, waren wir alle da: Elmar und seine Frau Anita, meine Frau Angela und unsere Tochter Sophie. Ich hielt als Letzter Muttis Hand, wenn man das so sagen kann. Denn man legt seine Hand nicht auf die eines Sterbenden, man schiebt sie darunter. Damit derjenige loslassen kann. Und das hat meine Mutter dann auch getan. Da war sie 89 Jahre alt.

Mir dagegen fiel es lange Zeit sehr schwer, meine Mutter loszulassen. Geholfen hat mir letztendlich eine Psychologin, die mich 2011 im Krankenhaus besuchte. Ich lag wegen einer lebensbedrohlichen Blutvergiftung dort. Doch ein befreundeter Arzt merkte, dass mir nicht nur dieser Umstand aufs Gemüt schlug. Er sorgte dafür, dass die Krankenhauspsychologin zu mir kam. Ich erzählte ihr, dass es mir seit Wochen nicht gut gehe. Dass ich mich wie gefangen und gehemmt fühle von depressiven Gedanken.

Da fragte sie mich: »Herr Wepper, wie sind Sie denn nach dem Tod Ihrer Mutter mit der Trauer umgegangen?«

Ich schaute sie nur fragend an.

»Ich fürchte, dass Sie gerade erst anfangen, den Tod Ihrer Mutter anzunehmen.«

Dieser eine Satz führte bei mir zu einer Riesenerkenntnis. In dem Moment war ich endlich bereit dazu, meine Mutter loszulassen.

Die Psychologin verabschiedete sich mit den Worten: »Jetzt haben Sie damit angefangen.«

Dieser kleine Dialog löste meine innerliche Krise auf, von jetzt auf gleich. Ich konnte meinen inneren Frieden finden. Daraus habe ich gelernt: Bei nachfolgenden OPs oder Reha-Maßnahmen habe ich immer mit jemandem vom psychologischen Dienst über das gesprochen, was passiert ist. Das lief sehr professionell ab und hat mir gutgetan. Früher hätte ich so etwas freiwillig nie in Anspruch genommen. Denn in meiner Generation galt jemand, der einen Therapeuten um Rat bittet, als verrückt. Erst in dieser Extremsituation habe ich eine Wertschätzung für diese Leistung entwickelt.

Nach dem Tod meiner Mutter habe ich zu ihr gebetet, dass sie mir die Kraft geben möge, ihre Grabrede zu halten. Anscheinend hat sie mich gehört. Denn am Tag der Beerdigung war ich wie ein Fels in der Brandung. Mutti wurde auf dem Winthirfriedhof in Neuhausen beigesetzt, diese Ehre wird nur Menschen zuteil, die zum Todeszeitpunkt mindestens 30 Jahre in angrenzenden Stadtteilen gelebt haben – oder berühmten Münchnern wie Oskar von Miller, der das Deutsche Museum gründete. Mein Ururgroßvater Andreas Wepper erhielt nach seinem erfolgreichen Feldzug im Namen Napoleons ein Ehrengrab dort. Meine Mutter und weitere Verwandte teilen sich nun einen Grabstein mit ihm.

Sechs Steinstufen führen hinauf zur weiß getünchten Winthirkirche auf dem Friedhofsgelände – einer der schwersten Wege meines Lebens. Man sagt ja, wenn die eigene Mutter stirbt, ist das die seelische Durchtrennung der Nabelschnur. Auch, wenn ich es inzwischen weitgehend verarbeitet habe, macht mich die Endgültigkeit immer noch traurig. Dieser Schnitt tut heute noch weh.

Nach dem Verlust meiner Mutter war es mir umso wichtiger, mich auf die Spuren meines Vaters zu begeben. Nachdem mir auch aus Termingründen die Reise nach Polen über viele Jahre hinweg nicht gelungen war, half mir schließlich der Zufall. Oder war es ein Wink des Himmels? Im Mai 2019 wurde in Bad Tölz ein Denkmal für Gregor Dorfmeister enthüllt, der 1958 den autobiografisch gefärbten Antikriegsroman Die Brücke verfasst hatte. Mit der Kinoversion ein Jahr später begann meine Schauspielkarriere, daher blieb ich Dorfmeister immer verbunden. Ich besuchte 2018 auch seine Aussegnung und Beerdigung. Bei der Denkmalenthüllung lernte ich einen Vertreter vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge kennen, der mir seine Visitenkarte gab. Nur zwei Monate später besuchte ich die Gedenkstätte in Pulawy, der Volksbund hatte alles organisiert. Meine Tochter Sophie begleitete mich, das war mir sehr wichtig. Sie hat eine wepperische Position bezogen, eine besonders fürsorgliche und liebevolle. Sophie wollte mich unterstützen und ihren Großvater würdigen.

Sophie: Für mich war es ganz klar, dass ich Papi nach Polen begleite. Schon seit über 20 Jahren hatten er und mein Onkel sich bemüht, der Omi mehr Klarheit zu verschaffen. Das war die Saat für diese Reise. Der Plan war eigentlich, sie mit meiner Großmutter, meiner Mutter und meinem Onkel anzutreten. Zusammen, als Familie.

Nach dem Tod meiner Großmutter 2009 stand für meine Eltern und mich fest: Wir machen das trotzdem. Meine Mutter wollte unbedingt mit! Doch die Reise kam erst nach ihrem Tod 2019 zustande. Und so war es für mich doppelt wichtig, mitzufliegen.

Die Sonne schien warm, es ging ein leichter Wind. Polen war wunderschön! Wir fuhren durch Wälder, durch die mein Großvater – damals ein unglaublich junger Mann – vielleicht voller Angst gekrochen oder gerannt ist. Das konnte ich mir in dem Moment gut vorstellen. So viele Menschen hatten dort ihr Leben gelassen! Doch an diesem Tag lag ein unglaublicher Frieden über allem.

Elmar: Als Fritz zu der Gedenkstätte nach Polen reiste, kam eine Journalistin mit, die Fotos machte. Aber ich wollte diesen Besuch nicht in Begleitung der Presse machen. Wenn, dann fahre ich mit meinem Sohn auf eigene Faust hin.

Sophie und ich wurden vom Flughafen in Warschau abgeholt und fuhren etwa zwei Stunden bis nach Pulawy. Ich war überrascht, wie grün alles war, wie viele Laubbäume dort standen. Absolut idyllisch und friedlich. In meiner Vorstellung war alles grau, schmutzig und kalt gewesen. Mir kam ein Kriegserlebnis in den Kopf, das mein Vater meiner Mutter erzählt hatte: Er und zwei Kameraden robbten in Russland über den Erdboden und befanden sich plötzlich mitten im Feindesgebiet. Ein russischer Soldat entdeckte die drei deutschen Soldaten am Boden, mein Vater in der Mitte. Aber statt Alarm zu schlagen, stieg der Russe stillschweigend über seine Feinde hinweg. Mein Vater schaute ihm kurz dankend in die Augen, drehte dann wieder sein Gesicht Richtung Boden. Dieser Mensch muss großartig gewesen sein! Doch einer der Kameraden meines Vaters hatte so große Angst, dass er noch vor Ort an einem Herzschlag starb.

In Pulawy fühlte ich mich Vati sehr nah. Das, was stets weit weg erschien und sich in meiner Fantasie abgespielt hatte, wurde plötzlich konkret und greifbar. Wie schrecklich musste es hier gewesen sein! Die grausame Gewalt, die Kälte. Wie sehr muss er sich gewünscht haben, zu Hause in München zu sein mit seiner geliebten Helma und seinen zwei kleinen Buben. Was für ein schönes Leben hätte er leben können! Was war wohl das Letzte, an das er dachte? Hatte er ein Bild von uns im Geiste vor sich, als er starb? Trauer und Wut überkamen mich. Wie fürchterlich sinnlos sein Tod war! Wie gerne hätten wir unseren Vater bei uns gehabt.

Diese Reise war äußerst wichtig für mich. Die ewige Frage »Wo ist mein Vater?« ist nur schwer zu ertragen. Endlich hatte ich eine Antwort darauf, konnte ihn geografisch und seelisch lokalisieren. Einmal den Ort zu sehen, wo das alles passiert ist, verschaffte mir Erleichterung. Das Vermisstsein ist das Schlimmste, was es gibt. Es ist schlimmer als die tragischen Tatsachen, die bei der Suche nach meinem Vater zutage traten.

Sophie: Ich habe Papi da sehr emotional erlebt. Die Suche nach seinem Vater hat ihn zeitlebens beschäftigt. Für Papi ist es ein Geschenk und eine große Gnade, dass es einen Ort gibt, den er besuchen konnte. Als ich klein war, hieß es noch, mein Großvater sei in Russland vermisst. Jedes Puzzleteil war für uns als Familie und speziell für Papi sehr wertvoll. Es werden immer noch Kriegstote ausgegraben, die sich identifizieren lassen. Vielleicht findet man meinen Großvater ja noch während meiner Lebenszeit.

Es gab in meinem Leben oft Momente, in denen ich mir vorgestellt habe, dass mein Vater sich sicher über das gefreut hätte, was mein Bruder und ich erreicht haben. Das war immer ein gutes Gefühl. Als junger Mann war ich mal in einem Nightclub. Ich tanzte alleine, war voller Glück und schaute nach oben. Ich sprach mit meinem Vater und sagte: »Vati, ich hoffe, dass du siehst, wie gut es mir geht, wie seelisch intakt ich bin.« Diesen Istzustand hätte ich gerne mit ihm geteilt.

Noch heute denke ich jeden Tag an ihn. Mein Hund Aron weckt mich morgens, wenn er raus muss. Manchmal um fünf Uhr, manchmal aber auch schon um drei oder vier. Dann gehe ich mit ihm die Treppe herunter bis ins Wohnzimmer, wo ich ihm die verglaste Holztür zum Garten öffne. Während er nach draußen in die Dunkelheit hechelt, setze ich mich in meinen weißen Sessel in der Ecke, falte die Hände, schließe meine Augen und bete: »Ewiger Vater, geheiligt werde dein Name …« Mein Gebet endet mit »Lieber Gott, gib der Mutti und dem Vati deinen Segen, das ewige Licht leuchte ihnen.« Den Andreas, meinen Ururgroßvater, schließe ich auch mit ein. Dann kommt der Rest der Familie, Freunde und Kollegen.

Ich gebe das Erbe unserer Eltern weiter: Mit der »Kleinen Stadt« und den Kasperlefiguren spielt jetzt meine Tochter Filippa. Ein hölzerner Bauernhof meines Vaters, mit dem sie viel Freude hatte, wurde beim vergangenen Weihnachtsfest an meine Enkeltochter Claire, die Tochter von Sophie, weitergereicht – samt Kühen, Hühnern, Pferd, Schwein, Hund und Katze. Das ist meine Kindheit. Unsere Eltern sind nicht mehr da. Aber ich tue alles, um die Erinnerung an sie am Leben zu erhalten. Dieses Kapitel ist ein Beitrag dazu.

Kapitel 2

Schauspieler wurde ich mit elf. Die Jahre danach, bis etwa Mitte 20, waren geprägt von Premieren, beruflichen wie privaten. Rückblickend erlebte ich Meilensteine, damals war ich mir dessen oft gar nicht bewusst. Die Dinge passierten einfach, noch ohne großen Plan dahinter. Und doch baute eine Erfahrung auf die andere auf. Ich erklomm Sprosse um Sprosse der Karriereleiter, konnte manche sogar behände überspringen.

Mein erster Welterfolg

Wer kann schon gleich zu Beginn seiner Karriere einen Welterfolg feiern? Ich erlebte das als gerade mal 18-Jähriger. Die erste große Produktion, an der ich beteiligt war, Bernhard Wickis Antikriegsfilm Die Brücke, erhielt 1960 einen »Golden Globe« als bester ausländischer Film und eine Oscar-Nominierung in derselben Kategorie.