19,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

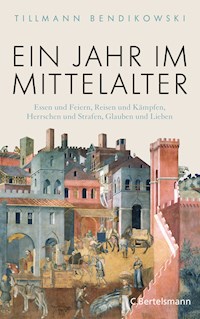

Eine faszinierende, reich bebilderte Alltagsgeschichte des Mittelalters

Die Popularität des Mittelalters ist seit vielen Jahren ungebrochen. Es sind die konkreten Dinge des Lebens, die besonders faszinieren: Wie lebten und starben die Menschen? Wie feierten sie, wie zogen sie sich an und was aßen sie? Was taten sie bei Krankheit, wie schützten sie sich vor Hitze und Kälte? Woran glaubten sie, wovor hatten sie Angst, was machte ihnen Mut? Der Autor beschreibt anschaulich und mithilfe zahlreicher farbiger Abbildungen den thematisch in zwölf (Monats-)Kapitel gegliederten Jahreslauf und ermöglicht dem Leser ein unmittelbares Eintauchen in die fremde Welt vor 1000 Jahren.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 543

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Buch

Die Popularität des Mittelalters ist seit vielen Jahren ungebrochen. Es sind die konkreten Dinge des Lebens, die besonders faszinieren: Wie lebten und starben die Menschen? Wie feierten sie, wie zogen sie sich an, und was aßen sie? Was taten sie bei Krankheit, wie schützten sie sich vor Hitze und Kälte? Woran glaubten sie, wovor hatten sie Angst, was machte ihnen Mut? Das Buch beschreibt erzählerisch konkret den thematisch in zwölf (Monats-)Kapitel gegliederten Jahreslauf und ermöglicht dem Leser das unmittelbare Eintauchen in die fremde Welt vor nahezu einem Jahrtausend.

Autor

Dr. Tillmann Bendikowski, geb. 1965, Journalist und Historiker, promovierte 1999 bei Prof. Hans Mommsen an der Ruhr-Universität Bochum. Als Gründer und Leiter der Medienagentur Geschichte in Hamburg schreibt er Beiträge für Printmedien und Hörfunk und betreut die wissenschaftliche Realisierung von Forschungsprojekten und historischen Ausstellungen. Er verfasste u. a. »Der Tag, an dem Deutschland entstand. Geschichte der Varusschlacht« (2008), »Friedrich der Große« (2011), »Sommer 1914« (2014), »Glaubenskrieg« und »Helfen. Warum wir für andere da sind« (beide 2016).

Tillmann Bendikowski

Ein Jahr im Mittelalter

Essen und Feiern, Reisen und Kämpfen, Herrschen und Strafen, Glauben und Lieben

C. Bertelsmann

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

© 2019 C. Bertelsmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, München Bildredaktion: Annette Baur Gestaltung/Satz: Andrea Mogwitz E-Book Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck ISBN 978-3-641-18019-5V003www.cbertelsmann.de

Inhalt

23. Juli 1164 Die Heiligen Drei Könige kommen

Juli Stadtluft

August Im Lande unterwegs

September Bewaffnete Männer

Oktober Hungern, essen, träumen

November Zusammen leben

Dezember Der Weg in den Himmel

Januar Fromme Menschen

Februar Den Kranken helfen

März Ein gutes Leben

April Strafe muss sein

Mai Herrscher von Gottes Gnaden

Juni Stein auf Stein

Nach dem Fest – was bleibt

Anmerkungen

Chronik

Literatur

Register

Bildnachweis

23. Juli 1164

Die Heiligen Drei Könige kommen

Heute ist kein Tag wie jeder andere: In Köln strömen die Menschen zusammen, niemand kann sie zählen, vermutlich sind es Tausende. Es geht laut zu in den engen Gassen der Stadt, es wird gedrängelt, geflucht und gelacht. Priester und Mönche stimmen fromme Gesänge an, Händler bieten ihre Waren feil, Kinder toben umher, quiekend springen die Schweine zur Seite, die wie immer zwischen den Häusern herumlaufen, Bettler flehen um eine milde Gabe. Es ist laut, und heiß ist es obendrein – ein Hochsommertag am Rhein. Aber es ist eben ein besonderer Tag.

Heute erlebt Köln das größte Spektakel seit Langem, und dafür gibt es einen gewichtigen Grund: In wenigen Stunden werden die Gebeine der Heiligen Drei Könige hier eintreffen. Das hat kein Geringerer als der Erzbischof Rainald von Dassel seinen Untertanen vor sechs Wochen in einem Brief offiziell angekündigt. Der mächtige Kaiser Friedrich Barbarossa, so lässt der Kirchenfürst mitteilen, habe ihm diesen wertvollen Schatz des Christentums geschenkt, damit er ihn seinen Kölnern zeige und fortan in der Stadt bewahre, zum Lobe des Herrn und selbstverständlich zur Mehrung der eigenen Ehre. Denn auf die – und auf seine Macht – legt der Kölner Erzbischof größten Wert. Aber das schreibt er den Kölner Bürgern nicht – abgesehen davon, dass die das ohnehin wissen.

Er selbst, so hat Rainald von Dassel seinem Schreiber diktiert, halte sich derzeit noch in der oberitalienischen Stadt Vercelli in der Nähe von Mailand auf, werde sich aber bald schon mit dem Schatz auf den Weg in die Heimat machen. Und um die Erwartungshaltung zu Hause noch zu steigern, fügt er hinzu, dass der Schatz in seinem Reisegepäck wertvoller sei als alles Gold und alle Edelsteine dieser Welt. Er werde die Kirche und die ganze Bürgerschaft Kölns reich machen und auf ewig zieren. Ein großes Versprechen, das die Kölner gern hören. Dass der Erzbischof deshalb am Tag seiner Rückkehr um einen prunkvollen Empfang am Rhein bittet, braucht er nicht ausdrücklich zu erwähnen. Das versteht sich von selbst: Köln ist die größte aller deutschen Städte, ihr Erzbischof als ihr weltlicher und kirchlicher Herrscher der engste Berater des Kaisers und damit einer der mächtigsten Männer des Reiches.

Worauf die Kölner sich an diesem Tag freuen dürfen, ist im Grunde genommen allerdings mehr oder weniger eine Kriegsbeute. Aber das erwähnt der Erzbischof in seinem Schreiben nicht; womöglich ist es allen Beteiligten auch egal, woher dieser Schatz nun letztlich stammt. Hauptsache, er kommt nach Köln. Und der Kirchenfürst selbst (das mag in der Natur seines Amtes liegen) hat ja auch ein gutes Gewissen: Im wahrsten Sinne des Wortes fürstliche Belohnungen nach einem siegreichen Feldzug sind im 12. Jahrhundert wie im gesamten Mittelalter etwas völlig Selbstverständliches. Wer sich erfolgreich an einem Kampf beteiligt, wer seinem Lehnsherrn tapfer Waffendienst leistet, erweist sich als treuer Vasall und bekommt auch etwas von der Beute ab. Das ist nur recht und billig. In diesem Fall verteilt kein Geringerer als Kaiser Friedrich Barbarossa die Gaben. Und ein solches Geschenk darf man selbstverständlich nicht zurückweisen!

Die Gebeine der Heiligen Drei Könige treffen 1164 in Köln ein – so stellte man sich im 18. Jahrhundert das große Spektakel vor. Kupferstich von J. B. Bergmüller.

© Johann Baptist Bergmüller, Übertragung der Heiligen Drei Könige in den Dom, 1746/1755. Köln, Stadtmuseum. Foto: Rheinisches Bildarchiv Köln/Wolfgang F. Meier

Kaiser Friedrich hatte auf seinem jüngsten Italienfeldzug schon seit geraumer Zeit die Stadt Mailand belagert, die sich zu seinem großen Ärger seinen politischen Widersachern angeschlossen hatte. Wieder einmal musste der Monarch seine Truppen sammeln, um seine Autorität im Reich zu wahren. Als das kaiserliche Heer schließlich die Stadt erobert hat, gibt Barbarossa den Befehl, Mailand teilweise zu zerstören und zu plündern. Auch das ist zu dieser Zeit zwar kein unbedingt notwendiges, aber ein durchaus übliches Verfahren. Wer auf der Seite des Siegers steht, erhält jetzt seinen Anteil an der Beute. So eben auch Rainald von Dassel, der als Kanzler des Kaisers den Monarchen nicht nur auf diesem Feldzug durch Italien begleitet, sondern auch politisch und diplomatisch die Fäden zieht. Der Kölner erhält jetzt unter anderem große Ländereien nordwestlich von Mailand sowie die Reliquien verschiedener Heiliger, die zuvor in den Kirchen der geplünderten lombardischen Stadt verehrt wurden und nun großzügig verteilt werden.

Zu diesen Reliquien gehören auch die Gebeine der drei »Magier«, jener Sterndeuter, die im Matthäus-Evangelium erwähnt wurden: Sie seien einst dem Stern bis zur Krippe nach Bethlehem gefolgt und hätten dort dem neugeborenen Jesus Gold, Weihrauch und Myrrhe dargebracht. Als »Heilige Drei Könige« sind sie bekannt, als Caspar, Melchior und Balthasar. Aber noch gibt es hierzulande keinen Kult der Verehrung, noch sind ihre Gebeine sozusagen Reliquien neben anderen, durchaus etwas Besonderes und fraglos ein Schmuck für die Stadt Köln, aber viel mehr zunächst wohl nicht. Doch Erzbischof Rainald von Dassel ist ein kluger und weitsichtiger Mann, er scheint schon ziemlich genau um die hohe religiöse und symbolische Bedeutung dieser sterblichen Überreste zu wissen. Sein Köln, ohnehin eine der mächtigsten Städte in Europa, plant er mithilfe der Drei Könige noch einflussreicher zu machen. Pilger, das weiß der Fürst nur zu gut, bringen nicht nur Gebete und fromme Gedanken in seine Stadt, sondern auch Geld!

Die Menschen am Rhein müssen sich im Juli 1164 allerdings ein wenig gedulden, denn noch sind der Erzbischof und die Gebeine der »Magier« im fernen Norditalien, über eintausend Kilometer weit weg. Um eine solche Strecke zurückzulegen, benötigt ein geübter Reiter mit einem Pferd schon über drei Wochen – ohne Ruhetage und auf ebener Strecke! Von Italien kommend gilt es zudem noch die Alpen zu überqueren, ein beschwerliches, wenngleich im Sommer vergleichsweise gut zu bewältigendes Unterfangen. Die Rückkehr an den Rhein verzögert sich noch zusätzlich, weil der Erzbischof die Reise auch zu politischen Zwecken nutzen will und deshalb nicht den direkten Weg nehmen wird. So macht er noch einen Abstecher in die französische Stadt Vienne bei Lyon, wo er die burgundischen Bischöfe auf die Unterstützung des Kaisers Barbarossa einschwören will.

Aber wird alles gut gehen? Der Erzbischof muss sich in Acht nehmen, wenn er Köln überhaupt lebend erreichen will. Dabei geht die Gefahr weniger von den üblicherweise umherstreunenden Räuberbanden aus, denn die werden den gut bewaffneten Tross eines solchen Kirchenfürsten wohl eher meiden. Vielmehr hat der Erzbischof sich schon lange politische Feinde gemacht. Er ist bei allem Respekt nun einmal ein machtbewusster grober Klotz, auf den nach Ansicht seiner Gegner eben auch ein grober Keil gehört. Warum den Mann nicht einfach entführen oder gar beseitigen? So etwas geschieht entlang der großen Fernstraßen Europas immer wieder mal …

Feinde hat sich Erzbischof Rainald als Vertrauter des Kaisers auch dadurch gemacht, dass mit seiner Unterstützung ein Gegenpapst gewählt wurde. Es gibt also derzeit zwei Päpste, was die Kirche in eine tiefgreifende Krise stürzt und nicht nur innerkirchlich zu heftigen Reaktionen führt. Die beiden Päpste und ihre jeweiligen Anhänger bekämpfen sich keineswegs nur theologisch, sondern recht handfest auch mit Waffen. In Rom wird der Kölner Erzbischof von seinen Gegnern auch schon mal wenig schmeichelhaft als »Homo perversus« bezeichnet.1 Und einer der beiden Päpste, Alexander III., fordert in diesem Sommer 1164 den Erzbischof von Reims auf, seinem Widersacher vom Rhein bei der Heimkehr nach Köln den Weg abzuschneiden und ihn gefangen zu nehmen.

Rainald von Dassel ist deshalb auf der Hut und schlägt sich samt Gefolge und Knochen der Heiligen Könige unbeschadet Richtung Heimat durch. Durch Burgund zieht er weiter bis an den Rhein, auf dem die Reise stromabwärts bis nach Köln geht. Insgesamt legt er in genau sechs Wochen durchschnittlich 33 Kilometer pro Tag zurück. Da er allerdings an Versammlungen wie in Vienne teilnimmt und auch einige Tage Pause macht, ist das tägliche Pensum im Durchschnitt wohl noch höher; über die Alpenpässe geht es langsamer, auf dem Rhein sehr viel schneller voran.2 Doch für das 12. Jahrhundert ist diese Reisegeschwindigkeit eine enorme Leistung. Ohne Frage: Hier hat es jemand eilig, nach Hause zu kommen. Wobei dieser Begriff vielleicht etwas an der Wirklichkeit vorbeigeht: Rainald von Dassel verbringt nur wenig Zeit in seinem Erzbistum, die Reichspolitik treibt ihn immer wieder in die Welt hinaus, vor allem zu Friedrich Barbarossa und nach Italien. Dort, fernab von Köln, sollte er auch drei Jahre später im Jahr 1167 sterben.

Die Menschen in Köln warten jedenfalls gespannt darauf, dass die Reliquien – und ihr selten gesehener Erzbischof – endlich in der Stadt eintreffen. Manche von denen, die sich an diesem 23. Juli 1164 versammelt haben, wollen vielleicht nur das Spektakel miterleben, wenn der Kirchenfürst mit seinem üppigen Gefolge den Einzug in die Stadt zelebriert. Da darf man in der Tat ein großes Schauspiel erwarten. Andere wiederum wissen vielleicht gar nicht, welcher religiöse Schatz da aus Oberitalien heranzieht, lassen sich aber von den Gerüchten in Bann schlagen, die auf den Straßen kursieren. Denn erzählt wird dort viel. Und die Geschichten sind fast alle wahr, denn in einer Welt, in der es nur wenig Geschriebenes gibt, ist das Misstrauen gegenüber dem gesprochenen Wort gering. Es sind Geschichten von der magischen Macht der Reliquien. Davon haben alle gehört, manch einer kann konkrete Erlebnisse zum Besten geben: Gebete vor Reliquien oder gar ihre Berührung machen Wunderdinge möglich – Heilung bei Krankheit, Rettung vor Hunger und Tod, Schutz der Ernte vor Unwetter oder die Abwehr von Dämonen, von denen sich ungezählte in der Welt herumtreiben, um die Menschen zu verführen und zu quälen. Die Reliquien und die Heiligen bilden einen seelischen Rettungsanker für die Gläubigen und sind Teil des großen Plans Gottes, in dem diese Welt aufgehoben ist. Der Kaiser und König, der Erzbischof – sie alle agieren schließlich im Sinne des göttlichen Willens, und die Reliquien der Heiligen sind für die Menschen ein fester Halt, weil der Glaube an die großen Taten der Heiligen unerschütterlich ist.

Dass von den sterblichen Überresten der Heiligen Wunderdinge ausgehen, davon erzählen sich die Menschen auch an diesem 23. Juli 1164 in den Gassen Kölns. Und weshalb sollten sich zu den alten Geschichten heute nicht neue, unglaubliche hinzugesellen? Wäre es nicht möglich, dass schon beim Eintreffen der heiligen Knochen noch heute etwas Unglaubliches geschieht? Man muss einfach dabei sein! Die Spannung wird immer größer. Dann macht die Nachricht von vorauseilenden Boten die Runde: Die Heiligen Drei Könige sind schon vor den Stadtmauern! Der Klerus und das Volk strömen aus der festlich geschmückten Stadt dem Pilgerzug entgegen, so wird es später in den Quellen zu lesen sein, Hymnen und Gesänge erklingen. Mit den heimkehrenden Reisenden vereinigen sie sich zu einer großen Festprozession, und gemeinsam ziehen sie in die Kirche des heiligen Petrus in der Mitte der Stadt ein, in den Dom: der Erzbischof und seine Kleriker, die reichen Bürger der Stadt (die Armen dürfen ganz hinten mitlaufen), und auf Bahren die Truhen mit den Gebeinen der biblischen Könige. Caspar, Melchior und Balthasar sind in Köln, die Stadt jubelt, der Erzbischof ist zufrieden. Was für ein Tag!

Rainald von Dassel, der machtbewusste Erzbischof von Köln, verewigt auf dem Dreikönigsschrein im Kölner Dom.

© Nikolaus von Verdun, Erzbischof Rainald von Dassel, Dreikönigsschrein, 1181–1230. Köln, Dom. Foto: akg-images/Erich Lessing

So muss es gewesen sein an diesem 23. Juli 1164. Eine spektakuläre Geschichte, die sich da in Köln rund um die Heiligen Drei Könige abspielt. Eine Geschichte voller politischer Ränkespiele, militärischer Gewalt und religiöser Erregung, voller Begehrlichkeiten und sicher auch voller Hoffnung auf gute, vielleicht bessere und friedlichere Zeiten. Für dieses Buch soll sie als Auftakt dienen für eine erzählerische Reise in das 12. Jahrhundert.

Es ist eine Zeit der Um- und Aufbrüche: Der Papst und der Kaiser ringen darum, wer eigentlich der Anführer der Christenheit ist – und wie sie ihre Machtansprüche durchsetzen können. Auch die Fürsten wollen ihren Anteil an der weltlichen Herrschaft, während der gesamte Kontinent einen regelrechten Boom an Stadtgründungen erlebt. Bald wollen auch die selbstbewussten Bürger Mitsprache in politischen und wirtschaftlichen Fragen haben. Und gerade die Städte werden zu Orten, an denen die Menschen von technischen Innovationen profitieren, vom wachsenden Handel und schließlich den neuen Gedanken in Theologie und Philosophie. Zugleich greift Europa militärisch über seine Grenzen hinaus: Es ist die Zeit der ersten Kreuzzüge, bei denen riesige Heerscharen durch Europa bis ins Heilige Land ziehen, Tod und Verderben bringen und den Ruf der Christen nachhaltig beschädigen. Aber nehmen das die Menschen hierzulande eigentlich auch so wahr?

Dieses Buch schaut in erster Linie nicht auf die Großen dieser Zeit, die Kaiser und Könige, die Päpste und Erzbischöfe, auch wenn die selbstverständlich vorgestellt werden, weil sie die Lebenswelt der Menschen mit der Ausübung ihrer weltlichen und kirchlichen Macht erheblich mitgestalten. Vielmehr soll es um die ganz normalen Menschen dieser mittelalterlichen Gesellschaft gehen. Was für ein Leben führen sie? Wie wohnen und arbeiten sie? Woran glauben sie? Was essen und trinken sie, wovor fürchten sie sich? Was tun sie bei Krankheit, wie schützen sie sich vor der winterlichen Kälte? Wie feiern sie ihre Feste, in welchen Sprachen unterhalten sie sich, wie sterben sie? Weshalb können eigentlich so wenige Menschen lesen und schreiben, und weshalb laufen in Köln Schweine durch die Gassen?

Dabei geht es, geografisch nicht ganz streng, um den nördlich der Alpen gelegenen Teil des Heiligen Römischen Reiches, also in etwa um die Gebiete, die wir später als »Deutschland« bezeichnen werden. Aber im 12. Jahrhundert sind diese nationalen Kategorien noch fremd, der Blick nach Rom und Paris, in den Osten Europas oder gar ins Heilige Land gehört zum Leben hierzulande zuweilen dazu.

Vorab noch ein »Reisehinweis«: Wer sich heute mit dem Mittelalter beschäftigt, begibt sich auf eine gedankliche Zeitreise. Das Ziel gleicht einem fernen Fest. Und die Besucherinnen und Besucher aus dem 21. Jahrhundert führen sich dort höchst unterschiedlich auf: Die einen sind gekommen, um sich einfach nur zu amüsieren und das bunte Treiben zu genießen. Die anderen gehen hin, weil sie von Neugier getrieben werden und weil sie wissbegierig auf das Geschehen schauen. Und schließlich gibt es die, die der eigenen Welt entfliehen wollen und hoffen, auf diesem Fest Rezepte für ein besseres Leben zu finden. So unterschiedlich ihre Motive sind: Sie alle dürfen nicht vergessen, dass sie bei ihrem Besuch stets Fremde bleiben. Sie sind Gäste einer Zeit, die sie in vielen Momenten nicht verstehen. Da mag es leichtfallen, über das Verhalten und die Gebräuche der Gastgeber die Nase zu rümpfen. Doch sinnvoller für ein angemessenes Verständnis wäre es, sich erst einmal zurückzuhalten, zuzuhören und aufmerksam hinzuschauen. Diese Haltung ist zugleich das beste Gastgeschenk, das ein Besucher aus unserer Gegenwart im Gepäck haben kann.

Begeben wir uns in diese Zeit, schauen wir uns um in einer für uns gleichermaßen fremden wie vertrauten Welt, und begleiten wir die Menschen durch einen ganzen Jahreslauf auf einer Zeitreise in die Welt des Mittelalters.

Juli

Stadtluft

Es ist Juli, und es ist heiß. Jetzt wäre es angesagt, sich an ein schattiges Plätzchen zu flüchten, womöglich in die Kühle eines Wäldchens. Auch eine Abkühlung in einem kleinen Bach wäre jetzt ein willkommener Genuss. Doch den gibt es nur auf dem Land, nicht in einer großen Stadt. Dort ist ein Sommertag kein Vergnügen. Frische Luft ist oft genug Mangelware, es riecht streng, nach den Abwässern der Gerber und Kürschner. Wobei es allerdings sehr darauf ankommt, wo in einer Stadt man sich gerade aufhält; weit genug weg von diesen Handwerkern ist der Gestank selbstverständlich sehr viel erträglicher. Aber überall finden sich auf den Gassen Abfälle aller Art, auch die Ausscheidungen der Menschen, dazwischen streunen Tiere umher. Wenn es lange nicht geregnet hat, was im Juli oft genug der Fall ist, und die Sonne den ganzen Tag lang auf das Treiben in den engen Gassen brennt, spült kein gnädiger Regen die schlimmsten Gerüche davon, und der Gestank wird von Tag zu Tag schlimmer.

Nein, so ein heißer Juli-Tag in der Enge der Gassen ist bestimmt kein Vergnügen. Oder doch? Würde man die Menschen ringsumher ansprechen und sie fragen, ob sie nicht viel lieber der Stadt entfliehen und draußen in den Dörfern leben wollten, man würde sicher ein ungläubiges Staunen ernten. Nein, sie wollen hier nicht weg. Viele von ihnen haben doch erhebliche Mühen, Zeit und Geld aufgewendet, um hier zu leben. Weshalb wieder gehen? Nein – für sie ist es ein besonderes Glück, in einer Stadt leben zu dürfen.

Die Stadt als Ort des Zusammenlebens ist im 12. Jahrhundert keine neue Erfindung. Schon die Römer kannten bereits Städte und haben auch in deutschen Landen entsprechende Ansiedlungen hinterlassen, die weiterhin bewohnt und zunehmend ausgebaut werden. Vor allem entlang des Rheins bestehen sie seit weit mehr als tausend Jahren – Xanten, Köln, Bonn, Koblenz, Trier, Mainz, Worms und Speyer. Schon immer waren diese und andere Orte bewohnt, doch gerade in diesem 12. Jahrhundert kommt das Leben in der Stadt regelrecht in Mode. Deshalb nimmt die Zahl der Städte stetig zu: Um 1150 gibt es in ganz Mitteleuropa vielleicht 200 von ihnen, ein Jahrhundert später aber wohl schon rund 1500. In den meisten leben bis zu 2000 Menschen, nur einige wenige Großstädte zählen mehr als 10 000 Einwohner.

Den Mittelpunkt einer Stadt bilden stets einer oder mehrere Marktplätze, die freie Handwerker und Kaufleute anlocken. Von deren Handel hofft der örtliche Landesherr als Gründer einer Stadt zu profitieren. Bald gehören auch eine eigene Gerichtsbarkeit und finanzielle Privilegien zu den Kennzeichen einer Stadt, ebenso wie die Stadtmauer als notwendige Befestigung.

Das alles überragende urbane Zentrum und die mit Abstand größte Stadt im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation ist in dieser Zeit fraglos Köln: Rund 40 000 Menschen haben hier ihre Heimat gefunden und leben und arbeiten in der Rheinmetropole. Hier treffen sich regelmäßig die Mächtigen aus der Region und aus dem Reich, hier laufen viele politische und diplomatische Fäden zusammen, vor allem aber versammelt sich hier auch das Geld: Kaufleute aus nah und fern bereisen regelmäßig die Stadt, einige haben hier ihren Sitz. Handelsstraßen und Pilgerwege aus allen Himmelsrichtungen treffen hier aufeinander, und auf dem Rhein werden Unmengen von Waren transportiert. Keine Frage: In einer Stadt wie dieser lässt sich prächtig Geld verdienen.

Aber es ist weit mehr als das Geld, das die Menschen in die aufblühenden Städte lockt. Es geht ihnen oft genug um ein anderes, ein neues Leben, ein Leben, das sich vom Alltag auf dem Lande in eigentlich jeglicher Hinsicht unterscheidet. Hier leben fremde Menschen aus anderen Gegenden des Reiches zusammen, hier darf und muss ausprobiert und experimentiert werden, wie das Leben auf so engem Raum gelingen kann, hier wird notwendigerweise ständig Neues erfunden und wieder verworfen, hier werden Wirtschaft und Politik betrieben wie nirgends sonst. Die Stadt ist für die Menschen draußen auf dem Land zu einem Sehnsuchtsort geworden, an dem ihre bislang unerfüllten Wünsche Wirklichkeit werden können.

Es ist also kein Wunder, dass permanent so viele Gerüchte und Geschichten über diese Städte durch das Land wandern. Dabei geht es nicht nur um die Aussicht auf Reichtum oder lediglich um die Chance, sein tägliches Brot zu bekommen und nicht hungern zu müssen. Es geht um etwas, was man nicht anfassen kann, was sehr abstrakt klingt, das aber als Wunsch die Menschen im ganzen Reich erfasst hat. Sie sehnen sich nach Freiheit. Freiheit von Zwängen, Freiheit vom Lehnsherrn, von Fron und Verpflichtungen – und sie sehnen sich auch nach der Freiheit, das eigene Glück suchen zu können. Ein neues Leben beginnen. Ein besseres Leben. Das gelingt wohl kaum im nächsten Dorf oder in der Knechtschaft eines anderen Grundbesitzers, aber womöglich gelingt das in einer dieser neuen, aufblühenden Städte – ganz sicher sogar! Davon künden die Gerüchte. Wer »ohne Anfechtung«, also den Widerspruch seines Lehnsherrn, in die Stadt gelangt und dort ein Jahr und einen Tag bleibt, »kann von niemandem zurückgefordert werden«. So heißt es beispielsweise im Hildesheimer Stadtrecht.3 Immer mehr Menschen machen sich auf den Weg. Zuweilen ist es ihnen herzlich egal, ob ohne oder mit »Anfechtung« ihrer Lehnsherren, denen sie als Untertanen von Rechts wegen verpflichtet sind. Einige von ihnen sind ihrem Lehnsherrn schlicht entlaufen und haben sich damit ganz bewusst ins Unrecht gesetzt. Anders verhält es sich mit denen, die sich im Recht fühlen, also denjenigen, die vor ungerecht empfundener Strafe auf der Flucht sind. Gerade sie hoffen, in einer der Städte unterzuschlüpfen und dort die neue Freiheit genießen zu können. Kaum einer von ihnen kann lesen und schreiben, in dieser Welt gilt schließlich das gesprochene Wort, aber ganz sicher hat sich auch bis zu ihnen herumgesprochen, dass Städte wie beispielsweise Straßburg solche Passagen in ihrem Recht verankert haben:4

Köln ist die größte Stadt im Reich, der Handel über den Rhein befördert ihren Aufstieg (Ansicht aus dem 15. Jahrhundert).

© Johann KoeIlhoff d. J., Cronica van der hilliger Stat van Coellen, Köln 1499. Köln, Graphische Sammlung der Kreissparkasse. Foto: mauritius images/Historic Images/Alamy

»Wenn jemand außerhalb der Stadt etwas verbrochen hat und aus Furcht wegen seiner Schuld in die Stadt flüchtet, soll er dort sicher sein. Keiner lege gewaltsam Hand an ihn, gleichwohl soll er willig und bereit sein, vor Gericht zu erscheinen.«

Und es gibt Landesherren, die diese und andere Versprechen ebenfalls in die Welt hinaustragen. Das gilt fast immer in den Fällen von Neugründungen. Wenn sich ein Regent von einer städtischen Ansiedlung einen Vorteil verspricht, kann er sein Recht nutzen und ihr Stadtrechte und damit verbundene Privilegien verleihen. Er gibt also etwas ab, erhofft sich dafür aber auch eine denkbar üppige Gegenleistung: eine womöglich mittelfristig wirtschaftlich florierende Stadt, deren Bürger nicht nur für sich selbst Wohlstand schaffen, sondern auch dem Landesherrn neue Handelsperspektiven eröffnen, arbeitsfähige und zahlungskräftige Menschen ins Land locken und das Ansehen und den Reichtum des Landesherrn vergrößern. Was für Aussichten, denkt sich sicher auch Adolf II. von Schauenburg, Graf von Holstein und Stormarn (1128–1164), als er 1143 die Stadt Lübeck gründet. Wie eine Werbekampagne für Neubürger liest sich, was der Chronist Helmold von Bosau (um 1120 –1177) wenige Jahre später in der Chronica Slavorum über die Äußerungen des Herzogs notiert:5

»Da das Land menschenleer war, schickte er in alle Länder Boten, nach Flandern, Holland, Utrecht, Westfalen, Friesland, und lud alle, die kein Land besaßen, ein, mit ihren Familien zu kommen: Sie würden gutes, ausgedehntes und fruchtbares Land erhalten, das Fleisch und Fische im Überfluss hervorbringe und ausgezeichnete Weiden besitze.«

Einen passenden Ort hat sich der Graf auch schon ausgesucht: Auf den Resten einer verlassenen Burg bei den Flüssen Trave und Wakenitz sei genau der richtige Platz für die neue Stadt, die über einen vorzüglichen Hafen verfügen sollte. Wie viele Menschen nun mit welchen Hoffnungen in dieses neue Lübeck kommen, lässt sich nur schwer abschätzen, aber ganz offensichtlich sind es genug, um den Ort erst einmal aufleben zu lassen. Sie nehmen also das Angebot des Landesherrn gern an, aber wie es oft so ist – bald schon stellen sie ihre eigenen Ansprüche. Als die neue Siedlung nämlich wenige Jahre später niederbrennt, beanspruchen sie mehr Rechte, vor allem die Freiheit des Handels mit einem eigenen Markt. Sie schreiben an den Grafen Adolf:6

Diese Stadtgründung hat sich gelohnt: Lübeck am Ende des Mittelalter als mächtiges Zentrum der Hanse. Kolorierter Holzstich von Michael Wolgemut, 1493.

© Ansicht der Stadt Lübeck, Holzschnitt von Michael Wohlgemut oder Wilhelm Pleydenwurff, aus: Hartmann Schedel, Liber chronicarum (Weltchronik), Nürnberg 1493. Foto: Interfoto/Sammlung Rauch

»Schon seit Langem haben wir auf Eure Anordnungen hin keinen Markt in Lübeck. Bis jetzt sind wir in der Stadt geblieben mit der Hoffnung, durch Eure Gnade und Huld das Marktrecht wiederzuerlangen; auch konnten wir uns nicht entschließen, die mit großen Ausgaben errichteten Häuser aufzugeben. Aber jetzt, da unsere Häuser abgebrannt sind, wäre es sinnlos, sie an einem Ort, wo man keinen Markt halten darf, wiederaufzubauen. Bezeichnet uns doch nach Eurem Gefallen einen Ort, um eine Stadt zu gründen.«

Ja, selbstbewusst sind sie, die Bewohner der neuen Städte! Rasch merken sie, dass sie einem Landesherrn auch etwas abfordern können. Oder es zumindest wie in diesem Falle einmal versuchen können. Nach und nach gilt es Rechte und Privilegien anzusammeln; hier eine Zollbefreiung, da das Recht auf freien Handel oder später das Münzrecht. All das sind Schritte auf dem Weg in städtische Freiheit. Die Stadt wird somit zu einem wirtschaftlichen und politischen Erfolgsmodell dieser Zeit.

Aber daran als Einzelner teilzuhaben ist in den meisten Fällen dann doch schwerer als gedacht. Einfach ein neues Leben anfangen, indem man eines der Stadttore passiert? Ganz so einfach ist es nun auch wieder nicht. Auch in den zumeist ja ziemlich kleinen Städten sind die Menschen keineswegs gleich. Sie sind reich oder arm, sie haben einen angesehenen oder einen gering geschätzten Beruf, sie leben in einem ordentlichen Haus oder in einer schlichten Holzhütte. Einige gehören zur Elite der Stadtgesellschaft, haben Zugang zum Bischof oder zum Landesherrn und genießen ihren Anteil an der Macht, andere hingegen verdingen sich als Prostituierte, die in den Städten (deren Leitung ja in Männerhänden liegt) so lange geduldet werden, bis sie zu einem öffentlichen Ärgernis werden, etwa wenn sie im Verdacht stehen, ansteckende Krankheiten weiterzugeben.

Wer was in dieser Stadt macht, ist den anderen Bewohnern übrigens nur allzu gut bekannt. Denn das Leben findet im Wesentlichen im Freien statt – vor allem solange es trocken und warm ist, so wie jetzt im Juli. Solange die Sonne scheint, ist man ohnehin lieber draußen, denn die Häuser sind klein, und die Menschen leben darin eng gedrängt. Tagsüber heißt es das Licht zu genießen, denn für die meisten Städter ist es schlicht zu teuer, nach Sonnenuntergang für eine Beleuchtung etwa durch Kerzen aus Bienenwachs zu sorgen. Die einbrechende Dunkelheit beendet also ihren Tag sozusagen automatisch, jetzt heißt es schlafen gehen. Also ab ins Bett!

Aber was heißt schon Bett? Zumeist sind es einfache Strohlager, auf die die Menschen ihr müdes Haupt betten. Und auch die Häuser in den Städten sind in ihrer großen Zahl recht einfach gehalten. Wo es noch steinerne Reste aus römischer Zeit gibt, nutzen die Menschen diese als Fundament. Aber die allermeisten Städte haben keine antiken Wurzeln, auch deshalb dominieren hier simple Holzbauten. Wo man auch hinschaut, sind die Gassen eng, die Häuser ähneln Blockhäusern, auch wenn einige wenige schon mehrstöckig sind. Die Fenster sind im Grunde genommen einfache Wandöffnungen und überdies meistens ziemlich klein, was auch nachvollziehbar ist: Schließlich dringt durch diese Löcher mehr oder weniger ungehindert nicht nur das Licht, sondern auch die Kälte hinein.7 Es gibt kaum Fensterscheiben aus dem teuren und obendrein zerbrechlichen Glas; vielmehr verhängen die Menschen zum Schutz gegen die Kälte die Fenster mit hölzernen Fensterläden oder mit Vorhängen aus Tierhäuten oder Stoffen. Wer in den Häusern kocht (oder im Winter hier ein wärmendes Feuer entfacht), muss zusätzlich zum Gestank der Stadt auch noch mit dem beißenden Qualm leben, denn Öfen mit Schornsteinen gibt es noch kaum. Lüften ist also eine alltägliche Notwendigkeit, und das geht am schnellsten durch die offene Tür.

Vor den Türen sammeln sich allerdings die menschlichen Exkremente. Wo sollen sie denn auch sonst bleiben? Besucher und Bewohner einer Stadt tun deshalb gut daran, auf den Gassen genau darauf zu achten, wo sie hintreten. Doch ihr Blick sollte nicht nur nach unten gerichtet sein, sondern ab und zu auch auf die Häuser rechts und links: Die Nachttöpfe der Bürger werden nämlich kurzerhand auf die Straßen entleert. Freundliche Zeitgenossen schauen, ob gerade jemand vorbeigeht, ehe sie die Produkte der menschlichen Verdauung den anderen vor die Füße oder auf den Kopf kippen. Andere sind da weniger rücksichtsvoll …

In der heißen Jahreszeit wie jetzt im Juli trocknen die Fäkalien wenigstens rasch und bilden dann auf den Gassen eine mehr oder weniger feste Schicht – zusammen mit allen übrigen Abfällen der Stadt, den Ausscheidungen von herumlaufenden Tieren, dem Mist der privaten Tierhaltungen bis hin zu verendeten Katzen oder gebrauchtem Verbandsmaterial, das ein Wundarzt kurzerhand auf der Straße entsorgt. All das treten die Menschen und Tiere tagtäglich zu einem festen Untergrund zusammen. So lässt sich mit entsprechender Vorsicht wenigstens gefahrlos durch die Gassen gehen, denn Pflasterung von Straßen ist eine luxuriöse Ausnahme, die es nur in wenigen Städten gibt. Aber es bleibt dabei: In all das, was da auf einer mittelalterlichen Gasse herumliegt oder – schwimmt, möchte niemand hineintreten. Und es gibt höchst willkommene Mittel, das zu verhindern. Etwa dann, wenn Brettersteige ausgelegt sind oder breite, flache Steine so arrangiert sind, dass sie jeweils eine Schrittlänge auseinander liegen. So kann man dem Dreck der Straßen mit ein wenig Geschick balancierend entkommen.8 Allerdings ist selbst dabei noch Konzentration geboten. Denn die Steine können ebenfalls dreckig und glitschig werden. Wer abrutscht, kann der ganzen Länge nach recht unglücklich genau dort landen, wo er eigentlich nicht einmal hintreten wollte.

Latrinen werden im Mittelalter zu einem höchst effzienten Instrument der Hygiene. Ausschnitt aus dem Gemälde »Sprichwörter« von Pieter Brueghel d. Ä. (1559).

© Pieter Brueghel d. Ä., Die niederländischen Sprichwörter, 1559. Berlin, SMB, Gemäldegalerie. Foto: akg-images

Sollte es an einem dieser Juli-Tage allerdings einmal kräftig regnen, so ist das für die Menschen angesichts des Zustands der Straßen in den Städten einerseits eine Erleichterung. Denn dann wird der Abfall, der sich über Tage oder womöglich Wochen angesammelt hat, in die Gräben und kleinen Bäche gespült und damit zumindest bis zu einem gewissen Grad »entsorgt«. Allerdings lässt starker Regen die Gassen regelrecht im Schlamm versinken. Es wird matschig zwischen den Häusern, rutschig und glitschig. In diesem Schlamm gibt es nur wenige Lebewesen, die sich dort ausgesprochen wohlfühlen. Dazu gehören etwa die Schweine. Sie ähneln in ihrem Äußeren sehr den Wildschweinen draußen in den Wäldern, sind aber trotzdem hierzulande der Menschen liebstes Tier – jedenfalls wenn es um die Haustiere geht, die zugleich ja Nutztiere sind. Sie ziehen als treue Begleiter der Menschen von den Dörfern mit in die Städte, und wer irgend kann, hält sich auch hier ein oder gar mehrere Schweine. Für sie gibt es zwar Ställe im Sinne einfacher Verschläge, aber zumindest tagsüber laufen sie frei in den Gassen umher. Noch halten die deutschen Städte diese freie Form der Schweinehaltung aus, die in den Dörfern selbstverständlich ist. Aber die Klagen nehmen zu: Immer häufiger beschweren sich Bürger bei den Ratsherren, weil die Schweine so viel Dreck machen und sie oft genug für den Gestank verantwortlich sind, der über der Stadt liegt – sogar die Kleidung riecht am Ende eines Tages nach den Borstentieren. Das ist allerdings ein exklusives Problem der vornehmen Bürger oder ihrer Gemahlinnen – denn die einfachen Menschen sind es gewöhnt, dass ihre Kleidung diese Gerüche annimmt …

Aber noch wollen die Ratsherren in den allermeisten Städten das freie Herumstreifen der Schweine nicht verbieten. Es ist eben eine alte Gewohnheit, und die Tiere sind schließlich für die Versorgung der Bevölkerung mit Fleisch von erheblicher Bedeutung. So wird es noch zwei bis drei Jahrhunderte dauern, bis sich in deutschen Städten die Vorschrift durchsetzt, der zufolge diese Tiere grundsätzlich nur noch in Ställen gehalten werden dürfen. Und selbst das reicht den empfindlichen Nasen oft nicht aus, schließlich dürfen nur noch besonders privilegierte Einwohner Schweine halten: In Köln sind es beispielsweise ab Mitte des 15. Jahrhunderts die Bäcker und die Brauer. Beide benötigen für ihr Gewerbe die Schweine nicht, sind aber als Gewerbetreibende für die Versorgung der Menschen besonders wichtig – daher für sie die Ausnahmen. Je größer übrigens eine Stadt ist, desto größer sind naheliegenderweise auch die Probleme mit den Schweinen, und desto eher reguliert der Rat die Schweinehaltung. Je kleiner die Siedlung, je mehr sie also eher einem Dorf als einer »richtigen« Stadt ähnelt, desto mehr Schweine tummeln sich auf den Straßen. Wer in dieser Zeit daher als Reisender eine deutsche Stadt betritt, kann die Anzahl der herumlaufenden Schweine getrost als ein Maß für die Urbanität nehmen.9

Aber es ist nicht so, dass sich die Bürger in den mittelalterlichen Städten nicht Gedanken darüber machen, was sie mit den vielen Abfällen anstellen sollen. Zuweilen kommen sie sogar auf die ausgefallene Idee, den eigenen Unrat als Waffe einzusetzen. Dies tun beispielsweise im Jahr 1333 die Straßburger bei der Belagerung einer Burg: Sie säuberten zunächst ihre Wohnungen und ihre Brunnen, füllten den gesammelten übel riechenden Unrat in Fässer und katapultierten diese »Stinkbomben« mittels Wurfmaschinen in die Burg. In den Quellen ist davon die Rede, dass die Belagerten dies verständlicherweise »gar widerwärtig« finden.10

Wer aber seinen Mist nicht seinen Feinden an den Kopf werfen kann – und das sind zum Glück die allermeisten Zeitgenossen –, muss ihn über kurz oder lang dann doch zivilisierter entsorgen. Doch wer soll das tun? Am einfachsten wäre es, wenn jeder vor seiner Türe kehren würde – und genau das versuchen viele Städte auch durchzusetzen. Aber so richtig funktionieren will das nicht, denn entweder sind einige Zeitgenossen zu faul oder gar unwillig, den eigenen Dreck wegzuräumen, oder sie sind nicht bereit, zugleich den Abfall anderer Leute wegzumachen, weil diese ihn immer wieder vor den Häusern von Nachbarn oder vor den Häusern, an denen sie gerade zufällig vorbeilaufen, »entsorgen«. Denn für den Abfall unterwegs gibt es selbstverständlich keine Mülleimer, außer eben die Straße. Wenn das eigene Haustier in einer anderen Gasse verendet? Dann wird es selbstverständlich dort einfach liegen gelassen. Man fühlt sich nicht zuständig, und ein schlechtes Gewissen haben die Menschen dabei auch nicht. Alle machen es halt so, und irgendwie ist es bislang ja noch immer gut gegangen.

Aber das Problem wächst – im wahrsten Sinne des Wortes. Dies gilt beispielsweise für Köln. In der Stadt am Rhein stinkt es den Menschen schließlich irgendwann so sehr, dass sie und ihre Ratsherren es doch schaffen, erste Schritte zu einer geregelten Müllentsorgung zu unternehmen. Das geschieht auch in anderen großen Städten, die kleineren ziehen erst später nach, weil hier der Leidensdruck nicht so groß ist. Köln scheint hierbei jedenfalls ein Vorreiter zu sein, hier sind Ende des 14. Jahrhunderts sogenannte »Schraiffelkarren« bekannt, mit denen nachts Mist und Unrat von den Straßen aufgeklaubt und in dafür freigegebene Teile der Stadtgräben geschüttet werden. Solche »Deponien« mussten jetzt ausdrücklich benannt werden, denn einige Jahre zuvor hat der Rat der Stadt erstmals verbieten lassen, Abfallhaufen einfach auf den Straßen anzulegen. Oft genug schieben die Anwohner den Unrat zu solchen Haufen zusammen, um des Abfalls wenigstens einigermaßen Herr zu werden. Nur mit Mühe kann dieses Verbot durchgesetzt werden, doch die Kölner finden einen Ausweg: Jetzt entstehen am Rhein und vor den Stadttoren regelrechte »wilde Deponien«, was dann prompt ein weiteres Verbot nach sich zieht. Dass die Bürger hier ihre stinkenden Abfälle vor der Stadt abladen, mag man ihnen angesichts einer andernorts verbreiteten Unsitte sogar noch verzeihen: In vielen deutschen Landen kommt es immer wieder vor, dass Schweinemist und anderer Unrat einfach auf die Friedhöfe gekippt werden.11 Da ist doch noch Platz, oder? Den Verstorbenen zollen die Menschen in der Kirche und bei den Seelenmessen den nötigen Respekt, das muss reichen. Den Platz auf den Friedhöfen müssen sich die Toten dann eben auch mit den Lebenden teilen – wenn auch nur mit ihrem Abfall. Es versteht sich von selbst, dass vor allem die Priester und Bischöfe dagegen zu Felde ziehen, letztlich mit Erfolg.

Kaum verhindern lässt sich der Geruch, der von manchen Berufsgruppen in den Stadtmauern ausgeht. Dazu zählen vor allem die Gerber. Wo sie ihre Arbeit tun, stinkt es. Und es stinkt auch dann noch, wenn sie ihre Arbeit nicht mehr tun: Denn dann liegen die Häute toter Tiere herum, zuweilen noch mit Fleischresten versehen oder noch nicht von den Haaren befreit. Außerdem steigt aus den Gruben mit der ätzenden Gerberlohe, in die die Häute gelegt werden, ein permanenter Gestank heraus. Wenn wie jetzt die Sommerhitze über der Stadt liegt, ist das im wahrsten Sinne des Wortes atemberaubend. Die Menschen wissen, dass es die Gerber braucht – aber über den Gestank beschweren sie sich immer öfter beim Rat der Stadt. Zahlreiche Magistrate in deutschen Städten gehen deshalb dazu über, die Gerber und andere Handwerker mit entsprechender Geruchsbelästigung an den Stadtrand zu verweisen, damit sie nicht das vornehmere und repräsentativere Zentrum der Stadt verpesten. Dieses Schicksal erleiden auch die Kürschner, die ja ebenfalls mit den Überresten toter Tiere hantieren. Sie sind zwar höchst angesehene Mitbürger, ihre Gewerke gelten als ehren- wie lohnenswert, und ihre Produkte sind gefragt. Aber dafür verpestete Luft in Kauf nehmen?12

Saubere Luft ist zu einem Thema städtischer Politik geworden. Denn die Menschen fühlen sich nicht lediglich vordergründig belästigt, sondern sie haben regelrecht Angst vor schlechter Luft. Verpestete Atemluft gilt ihnen als konkrete Gefahr: Sie macht krank, da ist man sich sicher. Wenn eine Krankheitswelle eine Stadt erfasst, flüchten die Menschen, sofern irgend möglich, aus den Städten aufs Land, in Orte mit sauberer Luft: Wo die Luft verdorben riecht, droht sie Krankheiten in sich zu tragen. Frische Luft wird in der Stadt zunehmend zu einer Kostbarkeit.

So vielfältig die Gerüche in einer Stadt sein mögen, so vielfältig sind auch die Sprachen, die in ihr gesprochen werden. Da gibt es einerseits das später so bezeichnete Mittelhochdeutsch. Schon seit gut einem Jahrhundert haben die Menschen das Althochdeutsche aufgegeben. Es ist sozusagen die Sprache der höfischen Literatur, der gute Ton der wohlgesetzten Worte. Aber durch die Gassen der Städte schallen die Wörter mehrerer Sprachen und Dialekte. Regionale Besonderheiten klingen jedem ins Ohr, der eine große Stadt betritt. Das zeigt ein Blick auf das mehrsprachige Köln. Hier wird beispielsweise das Ripuarische gesprochen, ein westgermanischer Dialekt und Alltagssprache für die gesamte Stadtbevölkerung. Diese Sprache wird zwar kaum geschrieben, doch wer sich in der Stadt verständigen will, muss sie verstehen und sprechen. Darüber hinaus gibt es noch weitere Sprachen: Latein ist die offizielle Schriftsprache, sie wird von der Kirche und den Herrscherfamilien verwendet. Und zugleich gibt es auch den alltäglichen Gebrauch des gesprochenen Lateins, nicht nur innerhalb der Stadt als gehobene Kommunikation am Hof des Erzbischofs, sondern auch im Kontakt mit Auswärtigen, wenn sich keine andere Sprachebene finden lässt.13 Zum Wesen der Alltagssprache gehört es, dass sie kaum aufgeschrieben wird. Doch zuweilen passiert auch dies, wie eine seltene Sprachmischung aus Köln dokumentiert. Eine Heiratsabmachung ist lateinisch-ripuarisch verfasst – Mehrsprachigkeit als mittelalterlicher Alltag:14

»Hec karta vobis omnibus notificat, Qualiter Heriman Kimo sinem wiuo sin hus heuet gemachet, dad in disem kirspel steit.«

In zwei Sprachen wird also vereinbart:

»Diese Urkunde macht euch allen bekannt, in welcher Weise Hermann Kimo seiner Frau das Haus, das in diesem Kirchspiel steht, übereignet hat.«

Doch das ist noch nicht alles. Die jüdischen Gemeinden etwa pflegen das Hebräische, auch um beispielsweise ripuarische Texte zu übersetzen. Die verschiedenen Sprachen existieren also nicht abgeschlossen nebeneinander her, sondern stehen in einer engen Beziehung zueinander. Das gilt auch für das Französische, das in Köln immer beliebter wird. Wer von den Begüterten (oder denen, die es gerne sein möchten) etwas auf sich hält, schickt seine Söhne nach Paris, das um 1200 bereits der beliebteste Studienort für junge Kölner ist. Die Bewunderung für das höfische Leben in Frankreich, das als ausgesprochen vornehm gilt, vor allem aber auch die Handelskontakte der Kölner Kaufleute machen diese Sprache zusätzlich attraktiv. So beginnt auch der das gesamte Mittelalter anhaltende Prozess der Aneignung französischer Entlehnungen in die deutsche Sprache. Mehrsprachigkeit ist durchaus ein Gebot der Stunde: Kein Kaufmann, der in die Welt hinaus will, kann auf seine eigene Sprache beschränkt bleiben. Die Kölner etwa sind um diese Zeit schon europaweit tätig, sie reisen nach Frankreich, nach Dänemark oder machen Geschäfte in London.15

Wie ein Mensch einen anderen in der Stadt anspricht, hängt auch von der Sprache ab. Im Mittelhochdeutschen zumindest duzt man sich. Es ist nämlich keine andere sprachliche Form des Umgangs bekannt als eben das »Du«. Doch jetzt kommt aus dem benachbarten Frankreich eine neue höfische Sitte herüber: das »Sie«. Es wird in den höheren Kreisen schick, sich nun zu siezen. Oder genauer gesagt zu »ihrzen«. Adlige Herren und Damen werden jetzt zunehmend mit »Ihr« angesprochen, und wer im Lande Einfluss und Macht hat, legt nun Wert auf diese neue Anrede. Es ist noch gar nicht lange her, da konnte man jeden Menschen duzen, auch jeden Höhergestellten, sogar einen Bischof. Das galt weder als unhöflich noch als despektierlich. Doch das kommt nun zunehmend aus der Mode. Jedenfalls an den großen und kleinen Höfen im Lande, bei den Kirchenführern und den Lehnsherren. Die Sprache kennt jetzt eine Etikette, die soziale und politische Realität verlangt fortan eine korrekte Anrede. In den Städten, gerade in den großen Metropolen, setzt sich die neue Sitte rasch durch, auch weil vor allem Kaufleute großen Wert auf den angemessenen und höflichen Umgang mit ihren zuweilen begüterten und einflussreichen Kunden legen. Auf dem Land ist es allerdings noch ein weiter Weg vom »Du« zum »Sie«. Noch einige Jahrhunderte lang werden die Bauern bei ihrer Gewohnheit bleiben, alle Welt zu duzen. Die vornehme Welt wird sich dann vor allem am Ende des Mittelalters immer häufiger über diese Sitte lustig machen und schließlich verlangen, sich das ungehörige Duzen zumindest gegenüber den Höhergestellten endgültig abzugewöhnen.16

Aber noch herrscht das »Du« vor, so auch auf dem Marktplatz, dem zentralen Ort einer jeden Stadt. Eine Stadt ohne Markt – erinnert sei an den klagenden Brief der ersten Lübecker Bürger an ihren Landesherrn – ist eigentlich keine richtige Stadt. Hier ist der Ort, wo alle zusammenkommen. Zunächst einmal die Bauern der Umgebung, die morgens durch die Stadttore ziehen und hier ihre Waren feilbieten. Gerade jetzt im Juli gibt es reichlich Gemüse und Obst von den Feldern und Wiesen der Umgebung. Auch die Handwerker sind vertreten und Händler aller Arten. Wo sie alle zusammenkommen, kreist das Geld.

Wer klug ist, macht an einem Markttag gute Geschäfte. Dazu braucht es kaufmännisches Geschick und ein wachsames Auge: Wenn es ums Geld geht, ist Vertrauen eine ehrenwerte Haltung, aber auch zu diesen Zeiten nicht unbedingt die klügste. Selbstverständlich sind die Menschen nicht vertrauensselig – sie sind misstrauisch, wenn es ihnen angebracht erscheint. Und dies nicht nur gegenüber den Fremden, sondern auch gegenüber ihren Geschäftspartnern, mit denen sie es zu tun haben. Im Kleinen wie im Großen wird nämlich nicht nur hemmungslos geschachert, sondern auch regelrecht betrogen. Es gibt Fischhändler, denen man vorwirft, bei der Füllung der Heringsfässer böswillig vorzugehen: Nur oben und unten lägen frische Fische, in die Mitte hingegen hätten sie wertlose und faule Fische gepackt. Betrüger! Manchmal wird sogar Erde in die Fässer gefüllt, um das Gewicht zu erhöhen. Heringe sind ein wichtiges Handelsgut, sie werden gut eingesalzen von der Ostsee bis weit ins Land hinein transportiert, der (unentdeckte) Betrug kann sich deshalb lohnen.17

Aber auch andere Händler auf den Marktplätzen der Städte haben so ihre Tricks: Da gibt es Bäcker, die extra viel Hefe in das Brot tun, damit es innen hohl wird – »Der verkauft Luft für Brot«, schimpfen die verärgerten Kunden dann. Und sie wissen auch, dass einige Obsthändler die faulen Stellen von Äpfeln und Birnen nach unten drehen. Auch Wein, Öl und Wachs werden zuweilen gepanscht zum Kauf angeboten; solcherlei Betrug ist leider keine Seltenheit. Was kann man auf dem Markt nicht alles an schäbigen Versuchen sehen: Einige Händler versuchen sogar mit leichtem Schütteln der Hände, einen toten Fisch als lebendigen zu verkaufen, und beim Fleischer weiß man nicht genau, ob Kuh und Ochse auf der Schlachtbank nicht doch »verwechselt« wurden. Und teure Gewürze lassen schließlich auch schlechtes Fleisch gut riechen. Heutzutage sind »Lug und Trug so allgemein verbreitet«, so notiert ein Chronist Mitte des 13. Jahrhunderts, »dass sich niemand mehr deshalb schämen will«.18 Was sind das bloß für Zeiten?, mag sich mancher kopfschüttelnd fragen. Wer also auf einen Markt geht, tut gut daran, mit Betrügereien zu rechnen und entsprechend auf der Hut zu sein. Ein Dichter aus Schwaben notiert, was viele im Lande denken:19

Frische Fische? Da heißt es im Fischladen genau hinschauen. Buchmalerei aus dem »Gesundheitsratgeber« Tacuinum Sanitatis, 14. Jahrhundert.

© Fischhändler während des Konzils von Konstanz 1414–1418, Miniatur aus der Chronik des Ulrich Richenthal, 1460/1465. Konstanz, Rosgarten Museum. Foto: Interfoto/Toni Schneiders

»Wer sich durch den Handel will ernähren, Der muss die Wahrheit aufgeben. Ich glaube nicht, dass jemand viel Verkaufen kann, ohne zu lügen. Zum Markte kaum jemand geht, Ohne dass sein Sinn auf Betrug steht.«

Wie groß soll ein Brot sein? An einem Pfeiler des Freiburger Münsters ist das rechte Maß schon seit dem Mittelalter eingemeißelt!

© Mittelalterliches Brotmaß an einem Pfeiler links vom ersten Portalbogen des Münsters Unserer Lieben Frau zu Freiburg, 13. Jh. Foto: mauritius images/Bildarchiv Monheim/Alamy

So ist man auch gut beraten, sich beim Kauf eines Brotes zu vergewissern, ob es wirklich die richtige Größe hat. Da die Rathäuser in aller Regel direkt am Marktplatz liegen, haben die Bürger mancher Städte in die Außenwände beispielsweise das erlaubte Maß für einen Laib Brot eingemeißelt, zuweilen hängen dort auch Ketten, mit denen sich die Ellen nachmessen lassen. Wer es genau wissen will, findet in manchen Rathäusern auch die Eichmaße für Wein, Bier und Getreide.20 Die Obrigkeit will keinen Betrug auf den Straßen der Stadt – nicht weil sie den Händlern das Geschäft erschweren will, sondern weil sie um den inneren Frieden bemüht ist: Fliegt ein Betrug auf dem Marktplatz auf, erhebt sich rasch großes Geschrei, bald schon fliegen ein zu kleines Brot, ein stinkender Fisch oder faules Obst, dann werden Fäuste geschwungen, und aus einem friedlichen Einkauf wird eine handfeste Auseinandersetzung. Das alles ist nicht gut für einen florierenden Handelsplatz.

Kerbhölzer gibt es in höchst verschiedenen Ausführungen – aber immer bestehen sie aus zwei Teilen, die genau zusammenpassen müssen.

© Mittelalterliches Kerbholz, um 1440. Foto: Getty Images/Science & Society Picture Library

Genau hinschauen heißt es auch bei den Handwerkern. Sind sich Auftraggeber und Auftragnehmer wirklich einig, wie viel Geld schon als Entlohnung bezahlt wurde? Schriftliche Unterlagen wie Quittungen gibt es fast nie. Reicht es aus, sich auf das Wort des anderen zu verlassen? Da ist vielen das Kerbholz viel sicherer – eine einfach zu handhabende und verlässliche Dokumentation: Man nehme einen Holzstab, vielleicht eine gute Elle lang, also um die 30 Zentimeter. Dann wird dieser Stab vorsichtig der Länge nach so geteilt, dass beide Teile wieder ohne Lücken zusammengedrückt werden können. Ist dies erfolgt, können über den Schnitt hinweg Kerben in das Holz geritzt werden. Für welche Leistung oder welche Summe jede dieser Kerben steht, können die Besitzer der beiden Stockteile miteinander ausmachen: für die geleisteten Arbeitstage eines Handwerkers, für aufgelaufene Schulden oder verzehrte Lebensmittel. Sind die Markierungen eingeritzt, nimmt jeder seinen Teil des Holzes an sich. Nach Belieben kann man sich erneut treffen, das Holzstück wieder zusammenfügen und weitere Kerben einschnitzen. Wenn Zahltag ist oder das Kerbholz voll ist, brauchen die Beteiligten nur die Teile zusammenzufügen, die Summe auszurechnen und zu zahlen. Dann wird das Holz nicht mehr gebraucht, zerbrochen und weggeworfen. Wer allerdings sein halbes Stöckchen noch mit sich herumträgt, hat seine Schuld womöglich nicht beglichen – hat also sprichwörtlich noch einiges auf dem Kerbholz.

Der Wucherer wird zu einem festen Motiv der Kulturgeschichte. Hier eine Darstellung von 1522, in der ein Bauer einem reichen Kaufmann Zinsen zahlen muss.

© Bauer beim Wucherer, kolorierter Holzschnitt, 1522. Foto: akg-images

Wann immer es ums Geld geht, ist auch der »Wucher« ein Thema – auf jedem Marktplatz, in jeder Stadt und sogar im fernen Rom, wo sich der Papst und die Kirche zunehmend über dieses Unwesen erregen. Eigentlich ist der Wucherer in der Kirchengeschichte ein alter Bekannter. Schon zu Beginn des Mittelalters hat es Versuche gegeben, mit Verboten gegen ihn vorzugehen. Aber jetzt wird Rom energischer. Schon im Jahr 1139 und dann auch 1179 drohen das II. und das III. Laterankonzil in Rom allen Wucherern mit dem Ausschluss aus der christlichen Gemeinschaft und der Verweigerung des kirchlichen Begräbnisses. Aufschlussreich ist die Ursache für den kirchlichen Ärger: Der Wucherer nimmt schließlich, etwa wenn er eine bestimmte Geldmenge verleiht, die Zinsen als Bezahlung für die Zeit, die der Schuldner für die Rückzahlung braucht. Wenn man so will, verkauft er damit die Zeit. Die aber gehört allein Gott, und nicht den Menschen!21 Deshalb ist die Strafandrohung durch die Kirche massiv, denn wer beim Abendmahl nicht mehr dabei ist, wird aus der sozialen Gemeinschaft ausgeschlossen, gilt als ein Verstoßener, ein Geächteter. Und wer ohne kirchlichen Segen bestattet wird, kommt selbstverständlich niemals in den Himmel. Schlimmer noch, er muss Angst haben, sein jenseitiges Dasein bis in alle Ewigkeit in der Hölle zu fristen. Lohnt das wirklich den Wucher?

Den meisten Menschen auf dem Marktplatz dürften solcherlei theologische Überlegungen zunächst einmal herzlich egal sein. Ihnen geht es schlicht darum, bei einem Geschäft nicht über den Tisch gezogen zu werden. Manchmal ist es nur ein Gefühl, betrogen zu werden, eine überteuerte Ware zu erhalten oder zu viel Zinsen zu zahlen. Wucherei ist eben immer auch ein gefühltes Delikt: Zunächst ist ja keineswegs so klar, wo der Wucher anfängt. Ist es denn wirklich so schlimm, wenn man jemandem Geld leiht, der es für irgendein Geschäft gerade braucht? Die angeblichen »Wucherer« sind einfallsreich, was den Lohn für dieses Geschäft angeht. Es gibt Fälle, in denen das Darlehen tatsächlich kostenlos vergeben wird – jedenfalls für eine kurze Zeit. Erst danach, wenn der andere die Rückzahlung nicht leistet, werden Verzugszinsen fällig, die wiederum von der Kirche erlaubt werden. Eine andere Möglichkeit, das eigentliche Verbot zu umgehen, ist die Annahme von »Geschenken« durch den Gläubiger. Wenn diese vorher abgesprochen und auch von gewissem Wert sind, ersetzen sie mühelos jeden Zins – nur dass sie nicht verboten sind.22

Wer solche Verleihgeschäfte macht, kann also mit gutem Gewinn rechnen. Aber er lebt auch bis zu einem gewissen Grad gefährlich: Fühlt sich ein Geschäftspartner aus welchem Grund auch immer schlecht behandelt oder sucht er nur eine Ausrede für seine Unfähigkeit, eine fällige Zahlung zu leisten, beschimpft er den anderen als »Wucherer«. Was für eine Anschuldigung! Zwar sind Rom und die Laterankonzile im Zweifelsfall weit, und nicht sofort wird ein Beschuldigter aus der örtlichen Kirchengemeinschaft ausgeschlossen, doch auch die städtische Obrigkeit hört einen solchen Vorwurf nicht gern. Es geht ja um Ruhe und Frieden in der Stadt. Deshalb einigen sich die Bürger weithin auf eine praktische Lösung dieses Problems: Zinsgeschäfte werden in der Regel stillschweigend geduldet, solange der verlangte Zins als gerecht erachtet wird.23 Damit ist allen gedient. Jedenfalls bis zum nächsten Streit …

Für solche und andere Lösungen sind die Ratsherren einer Stadt zuständig. Es sind selbstverständlich die führenden Männer der städtischen Oberschicht, die gemeinschaftlich die Verwaltung einer Stadt organisieren und auch zahlreiche Ämter wie die eines Stadtschreibers oder der Torwächter vergeben. Vor allem aber wählen sie sich einen oder mehrere Bürgermeister, die dann mit allerdings sehr unterschiedlichen Befugnissen an der Spitze der Stadt stehen und Politik machen. Wenngleich in den Städten im Reich die Selbstverwaltung unterschiedlich ausgestaltet ist, muss der Rat nicht nur um den inneren Frieden der Stadt besorgt sein, sondern zugleich stets auch das heikle Verhältnis zum Stadtherrn im Blick haben. Scheibchenweise will jede Stadt vom Bürgermeister neue Privilegien erhalten, als Gegenleistung für eine finanzielle Unterstützung hier, eine militärische Unterstützung dort. Selbst die Könige »bezahlen« die Städte immer wieder mit solchen Zugeständnissen: Hilfst du mir, gewähre ich dir weitere Rechte. So nehmen die Stärke und die Autonomie der Städte im Reich kontinuierlich zu.

Aber auch die eigenen Mitbürger heißt es im Blick zu behalten: Die Ratsherren mögen es gar nicht, wenn sich der Unmut der Bürger gegen sie selbst richtet. Immer wieder haben die Einwohner Grund zur Beschwerde – oder sie glauben es zumindest. Sorgen der Rat und die Bürgermeister wirklich gut für die Stadt, oder haben sie nur ihre eigenen Interessen im Blick? Halten sie die Gesetze ein, und gehen sie wirklich sorgsam mit den Geldern um? Zu viel Kritik mögen die Herren im Rathaus gar nicht und tun allzu gern die oppositionellen Stimmen als die Äußerungen von »Toren« ab. Da wird es logischerweise manchmal laut, wenn die Kontrahenten aufeinandertreffen. So scheint es auch in Magdeburg bei den Bürgerversammlungen zuweilen hoch herzugehen, weil manche Männer – Frauen sind bei diesen Treffen nicht zugelassen – ihrem Ärger zu sehr Luft machen. Empört verhängt der Rat daraufhin einen Maulkorberlass gegen die Opposition:24

»Damit das Recht der Bürger … durch niemandes törichte Einmischung entwertet wird, bestimmen wir ebenfalls, dass es bei der Bürgerversammlung keinem Toren erlaubt sein soll, mit unverschämten Worten dazwischenzuschreien oder dem Willen der angesehenen Bürger in irgendeiner Sache entgegenzutreten, sondern, weil nämlich durch solche Vorkommnisse oft der gesamten Stadt Schaden erwachsen ist, befehlen und verordnen wir, … dass einer, der sich zu einer solchen Dreistigkeit hinreißen lässt, von den Bürgern derart streng bestraft werde, dass kein anderer mehr dergleichen wage.«

Irgendwie kann man die empörten Bürger ja verstehen, sie müssen sich auch einmal Luft machen können. Aber auch die Ratsherren haben es nicht leicht. Zuweilen ist ihr Geschäft äußerst undankbar, vor allem wenn es um das Eintreiben der Steuern geht. Es gibt Jahre, in denen sich niemand findet, der das Amt des Steuereintreibers übernehmen will. Das ist kein Wunder: Die Steuermoral ist schlecht, und Steuereintreiber werden zuweilen nicht nur hingehalten, sondern zuweilen auch betrogen oder schon mal mit Prügel bedroht! Der Rat ist auf dieses Geld angewiesen und macht sich doch mit jeder weiteren Zwangsmaßnahme nur weiter unbeliebt.

Arme und Reiche treffen in der Stadt ständig aufeinander, hier in »Der Kampf zwischen Karneval und Fasten« von Pieter Brueghel d. Ä. (1559).

© Pieter Brueghel d. Ä., Der Kampf zwischen Karneval und Fasten (Ausschnitt), 1525/1530. Wien, Kunsthistorisches Museum. Foto: akg-images/Erich Lessing

Wann immer in der Stadt etwas aus dem Ruder zu laufen droht, ist der Rat gefragt. Sogar um die Spielleidenschaft ihrer Bürger müssen sich Ratsherren kümmern. Gerade Würfelspiele sind bei den Menschen sehr beliebt – und es wird dabei auch um Geld gespielt. Rat und Kirche sind sich einig, dass ein solches Treiben die Sitten verdirbt und letztlich nur zu Ärger in den Schenken und Gassen führt. In den Kirchen und auf den Marktplätzen schimpfen die Prediger lautstark gegen dieses Laster: Teufelszeug seien diese und alle anderen Spiele, mit denen aus ehrbaren Bürgern spielsüchtige und arme Kreaturen gemacht würden. Aber weil die strengen Worte nicht immer helfen, schreiten auch Stadträte gegen die Spielleidenschaft ein und stellen bestimmte Spiele unter Strafe. Wer in einem Wirtshaus bei unerlaubtem Spiel ertappt wird, muss eine beträchtliche Strafe zahlen.25

Diese Vorsorge hat ihren guten Grund. Wer heute beim Spiel alles verliert, findet sich morgen womöglich als Bettler auf den schmutzigen Gassen oder vor den Kirchentüren wieder. Sozusagen als Gelegenheitsbettler, der die Schar der Bettler zumindest auf Zeit vergrößert. Auch andere strecken die Hand nur als Zusatzerwerb aus, weil sie von ihrem eigentlichen Einkommen nicht leben können. Die »richtigen« Bettler hingegen sind die bedauernswerten Gestalten, die tatsächlich kurz vor dem Hungertod stehen. Einige von ihnen sind von Krankheit oder Invalidität gezeichnet, sie müssen tagtäglich betteln gehen, wenn sie überleben wollen. Manche von ihnen hört man leise jammern und ihr trauriges Schicksal beklagen. Wer von den Bettlern allerdings noch besser bei Kräften ist, zieht mit anderen unter lärmendem, lamentierendem Singen durch die Gassen, beklagt lauthals das eigene Elend und appelliert an das gute Herz der Christenmenschen, die ihnen doch in ihrer Not helfen sollen. Betteln ist also keineswegs immer ein leises Geschehen! Und auch wenn ein guter Mitmensch den Bettlern endlich etwas gegeben hat, verstummen sie keineswegs: Denn dann vergelten die Bettler dem Spender das gewährte Almosen mit einer Fürbitte oder einem Gebet.26

Das Schicksal dieser Armen, die an den heißen Juli-Tagen um Almosen betteln, in ihren zerlumpten und übel riechenden Kleidern, von Not und Krankheit gezeichnet, trägt bei zu einem neuen Nachdenken über Gott und die Welt, wie sie damals war. In den Städten, zwischen diesen Häusern und Kirchen, den Stadtmauern und dem Marktplatz, bilden sich ein neues Lebensgefühl und damit zugleich eine neue Religiosität heraus, die sich von der auf dem Lande durchaus unterscheidet. Geld und Frömmigkeit gehen hier Hand in Hand, und so sind es vor allem die Mönche der neuen Bettelorden, die man hier antreffen kann – einige Jahre später werden es vor allem die Franziskaner sein. Sie berufen sich auf Franz von Assisi (1181/82 – 1226), der als Bettler und Wanderprediger die Menschen beeindruckt und sich der Pflege der Aussätzigen verschreibt. Die Mönche in seiner Nachfolge ziehen sich nicht in abgelegene Klöster zurück, sondern strömen gezielt in die Städte. Hier predigen sie gegen Verschwendungssucht und Luxus und mahnen zugleich die Unterstützung barmherziger Werke vor allem für die Armen an. Obwohl sie selber auf jeglichen Besitz verzichten, verwerfen sie den Besitz vor allem der reicheren Stadtbürger keineswegs, solange diese ihren Teil für die Besitzlosen tun. Das können die üblichen Almosen sein, aber auch eine größere Geldsumme für den Bau einer neuen Kirche oder gar einer Kathedrale, und auch ein anstehender Kreuzzug erscheint als eine gottgefällige Gelegenheit, einen Teil des hier auf Erden verdienten Wohlstandes dafür herzugeben – und den weitaus größeren Rest dann mit gutem Gewissen genießen zu können. Die Armen in den Städten finden in diesen Mönchen wichtige Fürsprecher. Die Ordensmänner wissen, was für ein bitteres Leben diese Menschen haben, und scheuen sich nicht, dieses Schicksal mit drastischen Worten zu schildern. So wie etwa der Franziskanermönch Berthold von Regensburg (um 1210 –1272) im 13. Jahrhundert:27

»Ihr armen Leute … ihr müsst das alles erarbeiten, was die Welt braucht, und euch bleibt kaum so viel davon, dass ihr nicht viel besser zu essen habt als eure Schweine. Und doch ist alles genauso für euch wie für die Reichen von Gott geschaffen.«

Das ist ein Trost, der aber im Zweifelsfall nicht satt macht; ein wenig ist es das Vertrösten auf ein besseres Leben in ferner Zukunft, in einem Gottesreich nach dem Tod. Aber viele Betroffene wollen diesen Worten gern Glauben schenken. Pfarrer und Mönche sind nun einmal angesehene Zeitgenossen, man begegnet ihnen mit Respekt und stellt ihre Worte nicht ohne Not infrage. Eigentlich. Denn es gibt auch Menschen, die kochen vor Wut. In den Wirtshäusern und den guten Stuben der Städte wird zuweilen heftig darüber geklagt, dass sich gerade die Gottesmänner in die höchst lukrativen Geschäfte der Kaufleute einmischen. Kleriker und Kaufleute sind oft genug Konkurrenten. Die Kirche und vor allem viele Klöster haben umfangreichen Grundbesitz, dazu gehören auch Ackerflächen und Weinberge. Die Kirchenmänner handeln also zwangsläufig mit Getreide und Wein, gern auch mit Bier. Das wäre nicht weiter schlimm, wenn in den Städten der kirchliche Grundbesitz nicht steuerfrei wäre und die Kirchen also nicht einen enormen Wettbewerbsvorteil gegenüber den Kaufleuten hätten. Die sind verständlicherweise höchst verärgert. Der böse Vorwurf der sündhaften Habgier der Mönche macht die Runde. Und mehr oder weniger offen steht die Drohung im Raum, die Gottesmänner sollten sich in ihrer Raffgier mal besser in Acht nehmen, sonst gibt es noch ein böses Ende …

Denn das geschieht immer wieder. Voller Schadenfreude nehmen etwa Kölner Kaufleute die Nachricht auf, Schiffe des Zisterzienserordens seien von Piraten ausgeplündert worden. »Das geschieht ihnen recht«, heißt es auf den Straßen der Stadt, denn die Mönche seien bekanntermaßen habgierig. Und weil Gott ihre Habsucht nicht dulde, sei der Raub der Schiffsladung mehr oder weniger eine gerechte Strafe des Herrn, so die etwas leichtfüßige theologische Auslegung des Vorfalls durch die Laien.28