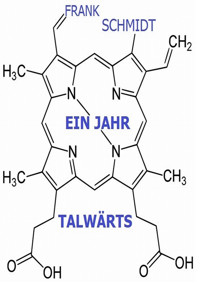

2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

Die Welt, wie er sie kannte, existiert nicht mehr. Alles was zählt, ist das Überleben! Frank ist ein ganz normaler Teenager. Seine Welt dreht sich um die Schule, um Noten, seine Freunde, Computerspiele und die Suche nach einer Freundin, bis zu dem Tag, an dem eine tödliche Seuche die Menschheit zu vernichten droht. Plötzlich ist nichts mehr sicher und Frank muss um sein Leben kämpfen. Gemeinsam mit seiner Familie flüchtet er auf den Hof seiner Großeltern. Doch auch dort ist die Gefahr allgegenwärtig. In diesem Thriller für junge Erwachsene wird die Geschichte von Frank erzählt, der in einer Welt voller Gefahren ums Überleben kämpft. Eine Geschichte über Freundschaft, Familie und den Kampf gegen das Unbekannte.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 1425

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Frank Schmidt

Ein Jahr talwärts

Band 1

Inhalt:

Die Welt, wie er sie kannte, existiert nicht mehr. Alles was zählt, ist das Überleben!

Frank ist ein ganz normaler Teenager. Seine Welt dreht sich um die Schule, die Noten, seine Freunde, Computerspiele und die Suche nach einer Freundin, bis zu dem Tag, an dem eine tödliche Seuche die Menschheit zu vernichten droht.

Plötzlich ist nichts mehr sicher und Frank muss um sein Leben kämpfen. Gemeinsam mit seiner Familie flüchtet er auf den Hof seiner Großeltern. Doch auch dort ist die Gefahr allgegenwärtig.

In diesem Thriller für junge Erwachsene wird die Geschichte von Frank erzählt, der in einer Welt voller Gefahren ums Überleben kämpft. Eine Geschichte über Freundschaft, Familie und den Kampf gegen das Unbekannte.

Anmerkung

Das vorliegende Buch ist das Ergebnis meines Hobbies, dass ich seit langer Zeit pflege. Bekannte ermutigten mich, diese Geschichte zu veröffentlichen. Ich war skeptisch, ob „ein Jahr talwärts“, angesichts der großen Anzahl von Büchern dieses Genres, überhaupt Beachtung finden würde. Es freute mich, dass die Geschichte ihre Leser fand – und sich diese positiv äußerten. An dieser Stelle ein Dankeschön an Tally und Iris – eure Beurteilungen meines Erstwerkes bedeutete mir sehr viel. Die Anregungen meiner Leserinnen und Leser haben mich dazu gebracht, die Geschichte zu überarbeiten und als ebook zu veröffentlichen.

Mit meinem Roman wollte ich meine Leser unterhalten. Doch dann kam COVID-19. Fassungslos stellte ich fest, wie nahe mein Roman an die Realität heranreichte. Meine Familie erfuhr schmerzliche Verluste. Wir beobachteten, wie Konserven gehortet und, was mir noch immer ein Rätsel aufgibt, dass Toilettenpapier nicht mehr verfügbar war.

„Lupus est homo hominid, non homo, quom qualis sit non novit“, sagt der Kaufman zu Leonida in Maccius Plautus Komödie Asinaria. Thomas Hobbes macht daraus das bekannte „Homo Homini lupus“ – der Mensch ist ein Wolf für den Menschen. Dieses Motiv wird im Horrorgenre oft bemüht. Ich hatte mich dagegen gefragt, wie realistisch es ist, wenn sich in einer lebensfeindlichen Umwelt zwei Gruppen treffen, diese sofort aufeinander losgehen? Ich bin davon überzeugt, dass zumeist das Gegenteil zutreffen wird. Ich habe selbst erfahren, dass mir Fremde uneigennützig beistanden und sich dabei selbst in Gefahr brachten.

Und so sind meine „Helden“ eben nicht die schwerterschwingenden, bis an die Zähne bewaffneten Killermaschinen, die erst schießen und dann fragen. Stattdessen wird meinen Lesern eine Familie begegnen, die vor allem eins auszeichnet: Sie halten zusammen!

Zurzeit schreibe ich an einer Fortsetzung des Romans. Ich liege hoffnungslos hinter meinem Zeitplan zurück. Dennoch bin ich zuversichtlich, im nächsten Jahr den zweiten Band vorzulegen. Bis dahin kann ich ihnen, meine lieben Leserinnen und Leser nur eine Botschaft mitgeben: Üben Sie Zusammenhalt! Wer weiß, wann Sie darauf angewiesen sind!

Frank Schmidt

Kapitel 1 „Es beginnt“

Ich war ein Teenager als es anfing - gestern wurde ich einundsiebzig Jahre alt und bin damit der älteste Mann in meiner Gegend - vielleicht sogar auf der ganzen Welt. Denn viele Menschen haben die Katastrophe nicht überlebt.

Ich blicke zurück auf eine untergegangene Welt, deren steinerne und stählerne Monumente noch immer sichtbar und allgegenwärtig sind. Genauso wie die tödliche radioaktive Strahlung, die weite Gebiete unserer Erde unbewohnbar machte. Hinter mir liegt eine lange Zeit der Dunkelheit, doch wenn ich den Blick nach vorne richte, nun, dann ist vom sprichwörtlichen Silberstreif am Horizont zumindest ein Glimmen zu sehen.

Was war dies früher für ein bequemes Leben, wenngleich ich dies zu der Zeit vollkommen anders gesehen hatte. Als die ganze Sache anfing, war es etwas mehr als ein Jahr her, seit ich von einer Gesamtschule auf das örtliche Gymnasium wechselte. Das Coole am Schulwechsel war, dass ich im Gegensatz zu den meisten Teenagern meiner Klasse am Morgen nicht in aller Frühe aufstehen, mich in einem vollbesetzten, lärmenden und stinkenden Bus zur Schule setzen musste. Ich stand bequem vom Frühstückstisch auf und schlenderte gemütlich die hundert Meter bis zur Schule. Wir wohnten sozusagen um die Ecke. Na ja, das war dann aber der einzige Vorteil. Denn meine Noten hatten sich, bis auf Mathe, drastisch verschlechtert. Von meinem guten Notendurchschnitt der Gesamtschule, hatte ich mich auf dem Gymnasium mit Mühe auf ein Ausreichend bis Befriedigend retten können. Deutsch war vorher nie ein Problem, jetzt hatte ich Mühe, nur um überhaupt den Anschluss zu halten. Offensichtlich waren ein paar meiner Lehrer der festen Überzeugung, dass eine Klassenarbeit unterhalb eines Notendurchschnitts von 3,5 zu einfach und oberhalb von 4,5 nicht zu schwer, sondern nur die Schüler zu dämlich waren, den Stoff zu kapieren. Kein Wunder, dass es wegen der Noten häufig Stress mit meinen Eltern gab.

Mein Vater hatte als Softwareentwickler bei SAP geschuftet, bevor er das Handtuch warf und seine eigene Ein-Mann-Firma gründete. Mutter leitete eine Filiale von H&M. Obwohl meine Eltern hart arbeiteten, hatten sie genügend Zeit, mir wegen der Noten ständig auf die Nerven zu gehen. Und weil ich mich nicht so schnell verbesserte, wie es sich meine Eltern vorstellten, wurde schon mal das iPhone, die Playstation und manchmal sogar beides eingezogen. Nach einer Reihe mangelhafter Arbeiten, sperrte mein Vater sämtliche Accounts auf meinem Gaming-PC. Den mühsam erspielten Rang innerhalb meines Clans konnte ich danach vergessen. Ein Umstand, der mich damals lange wurmte. Ab und zu, vor allem dann, wenn ich mich total danebenbenahm, wurde auch schon mal ein Hausarrest ausgesprochen. Mit Ausnahme des Schwimmtrainings und den AG-Treffen im Physiklabor des Gymnasiums war mein Leben dann wirklich totale Scheiße. Beim Hausarrest durfte ich nur im Haus rumhängen. Nur dann an meinen Computer, wenn es die Hausaufgaben erforderten. Und Fernsehen war limitiert, was mich vollkommen auf die Palme brachte. Damals startete eine neue Staffel von „Walking Dead“, über die sich am nächsten Tag jeder in der Schule unterhielt. Sogar die Schuldeppen vegetierten in ihrer Ecke des Pausenhofes und sprachen über die neuen Folgen. Nur ich stand da, völlig ahnungslos und spielte den Wissenden. Ich hätte niemals zugegeben, dass mir meine Eltern Stubenarrest aufgebrummt hatten. Die Peinlichkeit wollte ich mir echt ersparen. Am Abend versuchte ich die Folgen auf meinem PC zu downloaden. Dafür verwendete ich einen illegalen Dienst, den wahrscheinlich sämtliche Jugendliche in Berlin und Brandenburg nutzten. Aber mal ehrlich: mit einem Informatiker als Vater, kann man sich solche Tricks abschminken. Die Verbindung zum Server war schon unterbrochen, kaum dass das erste Bit auf meinem PC die Grafikkarte hätte bemühen können. Stattdessen stand mein verärgerter Vater im Zimmer und hielt mir eine Standpauke über Diebstahl, illegalem filesharing und streaming von urheberrechtlich geschützten Inhalten und so ein Juristenblablabla. Als Konsequenz musste ich einen weiteren Monat auf meinen PC verzichten.

Wie gesagt, die einzigen Lichtblicke in solchen Wochen waren dann das Schwimmtraining und die AG der Schule. Beim Schwimmen hatte ich schon einige Pokale und Medaillen abgeräumt. Meine Kumpels schenkten meinen sportlichen Erfolgen zwar wenig Beachtung, aber ich bemerkte es, wenn sie neidisch auf die Pokalsammlung auf dem Regal in meinem Zimmer glotzten. Ich gebe gerne zu, dass ich stolz auf meine Pokale war. Aber am wichtigsten war mir die Urkunde von „Jugend forscht“. Nur hätte ich das niemals zugegeben. Das war in den Augen meiner Kumpels definitiv zu nerdig. Allerdings hatte der Roboter unserer AG für Aufsehen gesorgt und dabei die Konkurrenz ziemlich blass aussehen lassen. Mit der komplizierten Mechanik des Roboters hatte ich zwar wenig am Hut und dazu auch kaum was beigetragen, aber die Steuerungssoftware von unserem Roboter, die hatte ich geschrieben. Dies verdankte ich meinem Vater, denn der hatte mich schon vor ein paar Jahren für das Schreiben von Programmen begeistert. Bedankt hatte ich mich bei ihm dafür nie. Ich war halt der festen Überzeugung eines jeden Teenagers, dass Eltern dazu verpflichtet waren, ihren Kindern alles Mögliche zu kaufen aber sonst nur nervten. Die Welt in der ich als Teenager lebte, war eben eine völlig andere, als diejenige, in der sich der Rest der Welt zurechtfinden musste.

Als damals eine Seuche in Afrika ausbrach, ließ mich das zwar nicht kalt, aber für mich war es wichtiger, Filme anzuschauen, die erst ab 18 freigegeben waren, Games wie Fortnite oder FIFA zu zocken, mit meinen Kumpels rumzuhängen und Sport. Nachrichtensendungen waren was für alte Leute. Die Dinge, die für mich von Bedeutung waren, erfuhr ich über social Media. Also, eine Seuche in Afrika, gelangte bei mir weit unten in der Trefferliste – dort, wo man nie hin scrollte. Warum auch? Es gab immer irgendwo eine Seuche oder eine Katastrophe. Kein Grund für mich in Betroffenheit zu geraten.

Doch dann drängten sich die Meldungen über die Seuche immer mehr in den Vordergrund. Es gab kaum ein Newsfeed, in welchem die Seuche nicht erwähnt wurde. Als ich mir die Meldungen durchlas, hatte ich oft den Eindruck, als ob die Bestürzung derjenigen, die uns die Nachrichten präsentierten, nur geheuchelt war. Offenbar verlangte es die „political correctness“ von den Erwachsenen, dass sie Bestürzung zu zeigen hätten. In Wirklichkeit ging es ihnen aber nur um die Einschaltquoten oder Auflagenhöhe ihrer Schmierblätter. Auf einem Nachrichtenkanal überschlugen sich angebliche Experten mit ihren Prognosen, die sich später ausnahmslos als falsch herausstellten. Und es trafen sich ein paar uralte Opas irgendwelcher Rockgruppen aus dem letzten Jahrhundert, um in Benefizkonzerten Geld zu sammeln. Was mir auf den Sack ging, war die Tatsache, dass sie ihr scheinbar so uneigennütziges Engagement wie eine Monstranz vor sich hertrugen. Nichts da mit dem selbstlosen „Tue Gutes und schweige darüber“.

Irgendwann kam die Meldung, dass sich zwar alle Menschen an der Seuche anstecken, aber nur Schwarzafrikaner daran starben. Wow, die Meldung war der Hammer! Jede Verschwörungstheorie, mochte sie auch noch so bekloppt sein, wurde, vor allem von den Privatsendern, breit ausgewalzt. Eine Biowaffe, die nach Hautfarbe tötete, das war die Schlagzeile dieser Tage. Natürlich führten die Vertreter der Verschwörungstheorien an, dass nur die CIA in der Lage wäre, in supergeheimen Forschungslaboratorien derartige Viren auszubrüten. Mit wollte es nicht einleuchten, weshalb die US-Amerikaner eine derartige Waffe hätten entwickeln sollen. Denn so ein Virus hätte einen großen Teil ihrer eigenen Bevölkerung dezimiert. Vor allem aber den Teil, der noch immer den größten Anteil in den Streitkräften stellte. Nach den Amerikanern wurden die Russen verdächtigt, später die Chinesen, denen man nach Corona alles zutraute. Selbst BASF geriet, aufgrund eines Pharmakomplexes in Nigeria, in einen Strudel wilder Verdächtigungen und Anschuldigungen.

Dann, nachdem ganze Landstriche entvölkert waren, verschwand die Seuche plötzlich, ohne dass man irgendeinen Fortschritt bei der Erforschung des Virus erzielt hatte. Die Horrorzahlen, welche täglich marktschreierisch durch den Blätterwald gerauscht waren, reduzierten sich zuerst auf ein paar Dutzend dann auf null. Die Welt schaltete wieder auf ein anderes Programm. So als ob es diese Seuche niemals gegeben hätte.

Fast zwei Jahre vergingen, bis erneut eine Seuche ausbrach. Diesmal nicht im geplagten Afrika, sondern in China. Nun aber starben nur Asiaten. In Afrika hatte die Seuche zehntausende Menschenleben gefordert, in China gingen die Opferzahlen dagegen rasend schnell in die Millionen. Es war eine derartige Katastrophe, dass China das Kriegsrecht verhängte und sogar um internationale Hilfe bat. Diesmal begriffen auch ich und meine Freunde, dass dies mehr war, als nur eine Katastrophe am anderen Ende der Welt, die uns nichts anging. In der Schule wurde darüber gesprochen, wie man helfen und wo man sich engagieren konnte. In Bio wurde die Unterrichtsreihe unterbrochen und lange über die vielen Seuchen gesprochen, welche bisher über die Menschheit hereingebrochen waren. Und trotz der großen Aufmerksamkeit und aller Bemühungen die weltweit unternommen wurden, konnte niemand eine Antwort auf die Frage geben, weshalb ein Virus nur dann aggressiv wirkte, wenn bestimmte rassische Merkmale vorlagen.

Das ganze Geschehen erschütterte mich diesmal wirklich. Die Bilder der verzweifelten Menschen, welche in den Nachrichten gezeigt wurden, berührten mich. In schier endlosen Kolonnen flohen die Menschen aus den betroffenen Gebieten, nur um später feststellen zu müssen, dass die Seuche auch an den Orten wütete, wo sie sich in Sicherheit wähnten. Die Aufnahmen zeigten kleine Kinder, alte Menschen, Kids in meinem Alter, wie sie sich auf den überfüllten Straßen dahinschleppten. Das Elend und die Not von dem ich täglich über die Medien Zeuge wurde, veranlassten mich dazu, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben Geld spendete. Ich tat dies nicht, um mein Gewissen zu beruhigen, sondern allein aus dem Wunsch heraus, dass meine fünfzig Euro hoffentlich irgendeinen Menschen halfen. Vielleicht tat ich es auch deswegen, weil ich Jahre zuvor dem Drama, welches sich damals in Afrika abgespielt hatte, so wenig beachtet hatte.

Nach nur vier Wochen waren fünf Millionen Menschen gestorben. Fast alle Opfer waren männlich und im Alter zwischen zwölf und sechzig. Frauen, die sich angesteckt hatten, durchlitten wochenlang die Hölle und sahen, nachdem die Symptome wieder abgeklungen waren, furchterregend aus. Die Haut mit unzähligen Pusteln und Furunkeln übersät, die Wangen eingefallen, halb blind und kaum noch Haare auf dem Kopf, erholten sie sich nur sehr langsam von dieser schrecklichen Krankheit. Das Sprechen fiel ihnen schwer und die einzige Nahrung, welche sie nicht sofort wieder erbrachen, bestand aus gehacktem rohem Fleisch. Es war, glaube ich, irgendein britisches Schmierblatt, welches sich dazu berufen fühlte, ein Foto von einer der bedauernswerten Überlebenden zu veröffentlichen und mit großen Lettern zu titeln, dass so die Überlebenden der Zombieseuche aussahen. Zombieseuche, so nannten dann alle diese Krankheit, nachdem das Virus vorher Nazivirus genannt worden war.

Der erste Seuchenfall der in Europa gemeldet wurde, stammte, zumindest meiner Erinnerung nach, aus Polen. Ein junger Arzt, der während der ersten Phase der Seuche in China bei einem Hilfseinsatz war, klagte über heftige Kopf- und Gliederschmerzen. Leider wurde er nach einer flüchtigen Untersuchung durch seinen Arzt, mit einer Packung Ibuprofen nach Hause geschickt. Mein Vater stellte dazu später resigniert fest, dass der arme Kerl in Deutschland erst gar keinen Arzttermin bekommen und ihn die Notaufnahme des Krankenhauses ebenfalls nach Hause geschickt hätte - allerdings ohne die Tabletten. Einen Tag später war der bedauernswerte Arzt tot. Die polnischen Behörden verhängten sofort eine umfassende Quarantäne - blöd nur, dass der junge Arzt äußerst gut vernetzt war. Es war nur eine Frage von Stunden, bis eine Zeitung anhand der Facebookeinträge des Mannes, alle Menschen aufzählte, mit denen der junge Arzt Kontakt gehabt oder hätte haben können. Für die Zeitung machte das keinen Unterschied. Und prompt kam es zu einem Vorfall, über den sogar weltweit berichtet wurde. Aufgrund des Artikels fühlten sich ein paar Typen dazu berufen, einen der in der Zeitung namentlich aufgeführten „potentiellen Kontakte“ aufzugreifen, ihn in einen Plastiksack zu stecken und gnadenlos zu erschlagen. Gerade als sie ihn anzünden wollten, wurden sie von einer Polizeistreife entdeckt.

Niemand konnte sagen, inwieweit sich die Seuche in Europa ausgebreitet hatte. Angeblich aus Gründen des Datenschutzes. Doch der mediale Funke war gelegt. Die Boulevardblätter und selbst ernannt Experten, ereiferten sich darin, jeden Tag ein neues Horrorszenario vorzustellen. Auf der anderen Seite standen die Berufsbetroffenen. Und schon stellen sie eine ansteigende Fremdenfeindlichkeit und Ausgrenzung fest. Es war ein Wettrennen um die Deutungshoheit und eine widerliche Zurschaustellung an Heuchelei.

Wieso nur gingen mir diese moraltriefenden Gestalten so auf den Zeiger? Vielleicht deshalb, weil sie mit der Art und Weise eines Oberlehrers diejenigen Menschen zu belehren versuchten, die keinerlei Belehrung nötig hatten. Diejenigen die dringend einer Belehrung, vielleicht auch ein bisschen mehr Hirnsubstanz benötigten, hörten sowieso nicht zu. Schon gar nicht auf diese Schlauberger. Vermutlich kam es den Typen aber auch nur darauf an, sich selbst im Fernsehen zu sehen.

Ähnlich wie bei dem Verlauf der Seuche in Afrika, nahm das Interesse der Medien in dem Maße ab, wie die Anzahl der Seuchenopfer in Asien nach unten ging. Obwohl dort jeden Tag hunderte Menschen an dieser unheimlichen Seuche starben, schienen sich die Leute in Deutschland eher darum zu sorgen, wo wie ihren Jahresurlaub verbringen konnten. Die zuvor noch heiß diskutierte Frage über den Ursprung des Virus fand in den Sendern keinen Platz mehr.

Später, inzwischen war ich 14 Jahre alt und hatte meine ersten Pickel erfolgreich bekämpft, sah ich einiges schon wesentlich Gelassener als beispielsweise mit zehn oder zwölf. Außerdem waren inzwischen wichtigere Dinge in den Vordergrund getreten. So versuchte ich gerade, mit Kerstin aus der Parallelklasse anzubändeln. Von meinem Kumpel Silvio hatte ich den Tipp bekommen, dass Kerstin auf mich stehen würde – oder zumindest interessiert war. Silvio sollte das eigentlich wissen, denn der knutschte ja jede freie Minute mit Kerstins bester Freundin Alina rum. Kerstin sah rattenscharf aus. So war nicht nur die einhellige Meinung aller meiner Kumpels - sondern von fast allen Kerlen, die ich kannte. Bei mir nahm Kerstin einen absoluten Spitzenplatz in meinen feuchten Träumen ein. Auf jeden Fall hatte ich gewaltigen Bammel davor, Kerstin um ein Date zu bitten. Jetzt drei Wochen vor den großen Ferien, nahm der Schulstress langsam ab. Die letzten Arbeiten waren geschrieben und mit Blick auf meinen Notendurchschnitt konnte ich mir diesmal Hoffnung machen, dass meine Eltern zufrieden und die LAN-Party am nächsten Wochenende damit gesichert zu sein schien. Natürlich keine echte LAN-Party – die gab es ja seit Jahrzehnten nicht mehr. Stattdessen hatten ich mich mit einigen Kumpels zum onlinezocken verabredet. Tja, und dann wollte ich ja am Freitag Kerstin ins Kino einladen und ihr dabei die alles entscheidende Frage stellen.

Wie erwartet freuten sich meine Eltern über die Schulnoten und selbst mein Vater war an dem Abend recht versöhnlich und spielte ein paar Runden auf dem Split Screen „Call of Duty“ gegen mich. Bei Call of Duty konnte der Alte noch mithalten. Bei den Games, die ich dagegen zockte, wäre er kein Meter weit gekommen. Ich stellte mir immer wieder vor, wie mein Vater auf Eldenring 2 reagierte. Bei Diablo hatte er jedenfalls entnervt aufgegeben.

Kurz vor dem Abendessen wurde das gemeinsame Spiel von einem Anruf unterbrochen. Das war mal wieder typisch, denn mein Vater wurde häufig angerufen. In den meisten Fällen sah man ihn dann in sein Arbeitszimmer eilen und stundenlang auf der Tastatur seines Computers rumhacken.

Inzwischen sah ich meinen alten Herrn mit anderen Augen, als noch vor zwei oder drei Jahren, wo er mir ab und zu gewaltig auf die Nerven gegangen war. Mein Vater musste auf seinem Gebiet spitze sein. Er arbeitete von zu Hause aus und entwickelte mit verschiedenen Teams Software für alle möglichen Firmen. Ich hatte schon Unterlagen der ESA, NASA, dem deutsche Zentrum für Luft und Raumfahrt und für tausend andere namhafte Firmen auf seinem Schreibtisch rumliegen sehen. Neben seinem Job hielt er Vorträge an der Technischen Universität in Berlin und veröffentlichte regelmäßig Aufsätze über neue Methoden zur Programmierung. Und, welche Überraschung, ausgerechnet mein Vater hatte sogar einen eigenen YouTube-Channel. War aber eher was für Nerds.

Das alles hörte sich cool an, vor allem wenn ich das meinen Kumpels und natürlich gegenüber den Lehrern erwähnte. Mit meiner Informatiklehrerin kam ich bestens aus. Zum einem lag es daran, dass ich mehrere gängige Programmiersprachen beherrschte. Und, zum anderen, weil ich „sehr elegant“ programmierte, wie sie zu sagen pflegte. Natürlich hatte mir das mein Vater beigebracht. In letzter Zeit sah ich meinen alten Herrn jedoch immer seltener. Und sehr häufig saß ich mit Mama alleine beim Abendessen. Bei dem Anruf, welcher unser gemeinsames Spiel unterbrochen hatte, war diesmal kein Arbeitskollege oder überforderter Direktor aus irgendeinem Institut schuld, sondern Opa. Großvaters tiefe Bassstimme war unverkennbar und brachte die Lautsprecher in Papas iPhone zum Vibrieren. Mein Opa Ludwig war eine Klasse für sich und verglichen mit den Großvätern meiner Kumpels, sofern die ihren Großvater überhaupt kannten, hatte der nur wenig mit dem Klischee eines gemütlichen Opas gemeinsam. Das ganze Leben von Opa klang wie eine Abenteuergeschichte, die selbst einen durch Hollywood abgebrühten Teenager wie mich beeindrucken konnte.

Der 2. Weltkrieg war erst ein paar Tage zu Ende, da erschien mein Opa in einem halbzerstörten Rathaus und behauptete, seine Ausweispapiere verloren zu haben. Der völlig übermüdete Beamte wollte lediglich wissen, wo die Eltern wären, oder ob eine Geburtsurkunde vorläge. Opa log dem Mann vor, dass die Familie ausgebombt und alles verloren hätte. Außerdem wüsste er nicht wo seine Eltern waren. Ob die Lüge zog oder nicht, der Beamte nahm ein Lichtbild entgegen und fertigte noch an Ort und Stelle einen Notausweis an, auf welchem Opa aber auf einmal drei Jahre älter war. Mit dem Ausweis wanderte er in die nächste Stadt, ging aufs Schulamt, um sich für das Abitur einzuschreiben. Opa behauptete, dass er während des Krieges nach Ostpreußen aufs Land geschickt und dort ein Gymnasium besucht hätte. Dann jedoch von der Luftwaffe eingezogen und hierher versetzt wurde. Das Kriegsabitur hätte er aufgrund der Lage nicht mehr machen können. Derlei Schicksale gab es zu der Zeit viele. Vom Schulamt wurde Opa in die nächste Schule geschickt und nachdem er dort eine Lehrprobe abgehalten hatte, wurde er für das Abitur zugelassen. Er bestand dieses, im zarten Alter von sechzehn Jahren. Sogar mit Auszeichnung.

Auf der Stelle radelte er mit einem klapprigen Fahrrad nach Heidelberg und schrieb sich dort ein. Anschließend fuhr er mit dem gleichen klapprigen Fahrrad nach München, um dort ein Studium an der TU zu beginnen. Sein Professor war von dem jugendlichen Student so beeindruckt, dass er seine Beziehungen spielen ließ und ihm ein Stipendium auf dem weltberühmten MIT in Massachusetts ermöglichte.

Zurück in Deutschland bewarb er sich bei Siemens um eine Stelle in der neugeschaffenen Abteilung für Halbleitertechnik. Doch dann wurde die Vordatierung seines alten Ausweises aufgedeckt. Die Technische Universität München wollte ihm daraufhin seinen akademischen Grad aberkennen. Dagegen wehrte sich Großvater. Kurz darauf wurde der Präsident der Universität von zahlreichen Schreiben namhafter Professoren aus Heidelberg und Amerika regelrecht bombardiert. Die Universität wollte die Sache dann doch auf sich beruhen lassen, allerdings unter der Bedingung, dass er an der Universität München promovieren musste. Für Opa Ludwig war harte Arbeit die Regel. Im Gegensatz zu mir fiel Opa das lernen schon immer sehr leicht. Obwohl vielleicht als Strafe gedacht, war es ihm eine Ehre von einer hervorragenden deutschen Universität schließlich den Doktortitel verliehen zu bekommen.

Ein Jahr später lernte er eine aufstrebende Physikerin kennen und heiratete sie kurz darauf. Das Paar bekam fünf Kinder, vier Jungs und ein Mädchen. Opa kündigte mit fünfzig seinen Arbeitsplatz, denn er hatte einige Patente zur Verbesserung der Leistung von Schiffsmaschinen an eine koreanische Werft verkauft und braucht sich danach nie wieder über Geld Sorgen zu machen. Oma Bärbel, inzwischen eine hoch angesehene Professorin an der Universität Heidelberg, emeritierte und zog mit ihm nach Süddeutschland. Dort, in der Nähe der Grenze zur Schweiz kauften sie einen alten heruntergekommenen Hof, den sie sich nach ihrem Geschmack einrichteten. Tja, und in dieser Einöde lebten die beiden recht zufrieden. Mir dagegen war es schleierhaft, wie man es auf einem so langweiligen Fleck Erde aushalten konnte.

Ich ärgerte mich, dass unser Spiel unterbrochen wurde. Doch gleichzeitig fragte ich mich, was der Grund des Anrufes war. Denn Opa oder Oma riefen so gut wie nie an. Sie schrieben lieber lange Briefe. Angesichts von E-Mails, FaceTime oder WhatsApp kam mir das damals irgendwie als Anachronismus vor. Heute ist es wieder die Regel, wie mir gerade einfällt. Nun, irgendetwas musste bei Opa vorgefallen sein, denn Anrufe von ihm waren eine absolute Seltenheit und hatten dann auch nie eine gute Nachricht zum Thema. Und so war ich zwar neugierig, aber ich wunderte mich nicht, als Papa mit dem Handy am Ohr das Wohnzimmer verließ und den Rest des Abends in seinem Büro blieb. Eine Stunde später ging ich selbst in mein Zimmer. Durch die geschlossene Bürotüre hörte ich Papas Stimme. Offenbar telefonierte er noch immer.

Ich zuckte mit den Achseln und setzte mich vor meinem PC. Es gab noch immer ein Problem mit der Steuerungssoftware des neuen Roboters. Ich versuchte mehrere Methoden, scheiterte aber ständig. Frustriert gab ich auf und chattete mit Carsten und Sergej über die neuen Opfer aus Walking Dead 2. Sergej brachte mal wieder die schon seit langem angekündigte Fortsetzung von „World War Z“ in Spiel. Er behauptete, dass diesmal sogar Moritz Bleibtreu in einer Hauptrolle zu sehen sein sollte. Ob Brad Pitt noch einmal mitspielte wusste er dagegen nicht. Wir alberten über den Film und die Zombies rum, weil wir wussten, dass dies Sergey auf die Palme brachte. Mein Kumpel liebte Zombiefilme und strafte jeden mit Missachtung, der sein Lieblingsgenre ins Lächerliche zog. Hätte ich da schon geahnt, dass in wenigen Tagen die Realität schlimmere Ausmaße annahm, als sie sich die Drehbuchautoren dieser Filme, jemals hätten vorstellen können.

Ich ging an diesem Montag spät zu Bett, denn, wie gesagt, die Schule lief nur noch auf Sparflamme und alle bereiteten sich auf die großen Ferien vor, die diesmal schon Anfang Juni in Berlin und Brandenburg starteten. Am nächsten Morgen schleppte ich mich ins Badezimmer und lief dabei an Papas Büro vorbei. Ich stutze kurz, denn ich hörte deutlich Papas Stimme und die von Mama, die am Gespräch teilnahm. Und wieder die tiefe Stimme von Großvater. Meine Eltern hatte offenbar eine Konferenzschaltung eingerichtet. Die Stimmen erkannte ich sofort und einige Wortfetzen, aber der Unterhaltung konnte ich nicht folgen. Lauschen wäre mir im Traum nicht eingefallen. Schien diesmal wohl eine wichtige Sache zu sein, dass meine Eltern schon am frühen Morgen ihr Gespräch von gestern fortsetzten.

Vergessen hatten mich meine Eltern nicht, denn auf dem Tisch stand ein Teller mit Mamas Fruchtjoghurt vor meinem Platz. Ich war mitten beim Essen, als meine Eltern ebenfalls die Küche betraten. Beide sahen vollkommen übernächtigt aus. Von Papa war ich diesen Anblick ja gewohnt, aber nicht von meiner Mutter. Mein Vater bereitete für sich und für Mama einen Kaffee zu. Während er an der italienischen Maschine rumhantierte - nichts geht über eine italienische Espressomaschine - schaute er mich beiläufig an.

„Liegen eigentlich noch wichtige Arbeiten an, so kurz vor den Ferien?“

„Nein, die fahren jetzt alle auf Sparflamme. Freitag hatten wir zwei Stunden lang irgendwelche Filme über Plattenfische in Tansania angeschaut und heute dürfte sich das Ganze wohl wiederholen - hoffentlich mit anderen Viechern. Der Einzige der noch einigermaßen einen spannenden Unterricht abhält, ist Herr Köchert“.

„Der Chemielehrer?“.

„Genau. Der hat letztens ein krasses Experiment durchgeführt. War klasse“.

„Mit der Einschätzung bist du aber in der Minderheit, oder?“, fragte Vater und grinste. Ich grinste zurück.

„So ziemlich. Ich find Chemie eigentlich ganz OK. Im Gegensatz zu meiner alten Chemielehrerin gibt sich der Köchert wenigstens richtig Mühe und erklärt das Zeug so, dass man es auch versteht“.

„Ja, das ist oft so. Hängt häufig nur von den richtigen Lehrern ab “.

Die Kaffeemaschine begann zu zischen und zu brodeln und ich konnte nur darüber staunen, dass die Lautstärke und der Dampf in keinem Verhältnis zur Kaffeemenge standen, die in die kleinen Tassen tröpfelte.

„Ich muss los“, sagte ich, schnappte meinen Rucksack und trottete zum Gymnasium.

Die Woche versprach angenehm zu werden. Mit wenigen Ausnahmen hatten sich die Lehrer bereits schon geistig in die Ferien verabschiedet. Ich traute mich, Kerstin einzuladen, musste aber unser Date auf übernächste Woche verschieben, weil sie das kommende Wochenende zum Geburtstag ihrer Oma fuhr. Ich bekam die Steuerungssoftware unseres neuen Roboters endlich in den Griff und wurde in die erste Schwimmstaffel meines Vereins aufgenommen. Also ehrlich, das lief doch super. Nur zu Hause herrschte eine merkwürdige Stimmung. Jeden Tag verpackten meine Eltern irgendwelche Sachen in Kisten, die sie dann zur Post fuhren. Papa führte eine komplette Spiegelung sämtlicher Festplatten durch und verschickte diese dann ebenfalls mit einem Spezialversand irgendwohin. Ständig waren meine Eltern unterwegs und anhand der Verbindungsprotokolle, die ich aus der Fritzbox auslas, führten sie sehr viele Telefongespräche - viel mehr als jemals zuvor. Ich konnte mir keinen Reim darauf machen, wollte aber auch nicht mit Fragen nerven. Zumal mich das Ganze ja offensichtlich nichts anging. Also chattete ich mit meinen Kumpels, bekam neidische Glückwünsche, weil ich es bei Kerstin geschafft hatte und übertrieb bei der Darstellung, wie ich es geschafft hatte. Kasimir, mein bester Kumpel, schrieb dazu, dass Kerstin schuld daran war, dass ihn seine Mutter im Bad mit heruntergelassener Hose erwischt hatte. Er bekam von uns allen ein LOL dafür. Am Donnerstagabend, ich kam gerade vom Schwimmtraining nach Hause, platzte schließlich die Bombe. Ich hatte mich schon gewundert, warum in unserer Einfahrt unsere Familienkutsche mit einem Anhänger stand und offenbar nur noch wenige Gramm vom höchst zulässigen Gesamtgewicht entfernt war. Mein Vater verzurrte gerade die Plane über dem riesigen Anhänger und stellte sich dabei extrem ungeschickt an.

„Wir fahren heute Nacht zu Opa.“, erklärte er beiläufig und zerrte an einem Spanngummi herum.

„Und die Schule?“, fragte ich überrascht.

„Ach, die ist doch sowieso schon im Urlaubsmodus.“, antwortete mein Vater, „Ich schreibe denen eine E-Mail und entschuldige dich für die paar Tage.“

„Paar Tage? Du meinst wohl eher zehn Tage.“, fragte ich fassungslos. Wow, mein Vater ließ mich zehn Tage Unterricht stemmen. Ich war platt, denn vorher hätte ich nicht einmal eine Sekunde verpassen dürfen. „Und was ist mit dem Schwimmtraining? Du hast doch sonst immer so darauf geachtet, dass ich keine Trainingsstunde versäume!“

Mein Vater sicherte die Spanngummis mit einem Vorhängeschloss, legte seinen Arm um meine Schulter und zog mich ins Haus. „Nanu, das sind ja ganz neue Töne von dir.“, sagte er scherzend. „Ich hatte ja mit vielem gerechnet, aber nicht damit, dass sich mein Sohn dagegen wehrt, dass er früher in die Ferien fahren kann“.

Natürlich ging es mir nicht um die zehn Tage, sondern darum, dass ich deswegen Kerstin nun doch nicht treffen konnte und dann war da auch noch die Tatsache, dass unser Urlaubsziel der Hof von Oma und Opa war. Ich zuckte also mit den Schultern und schlurfte hoch in mein Zimmer, nur um festzustellen, dass die meisten meiner Sachen verschwunden waren.

„Hey“, rief ich die Treppe runter. „Wo sind denn meine Sachen hin?“.

„Na eingepackt und auf dem Weg zu Oma und Opa“.

Na schön, dass man ein paar Dinge mit in die Ferien nahm, sah ich ja noch ein. Dass, wenn man zu Oma und Opa fuhr, man gut beraten war, etwas mehr einzupacken, leuchtete mir auch ein. Aber weshalb gleich sämtliche Anziehsachen eingepackt worden waren, dass konnte ich mir nicht erklären. Ich setzte mich hinter meinen Mac und versuchte Kerstin zu erreichen. Auf keinem Fall wollte ich sie versetzen, denn die Konkurrenz an Nebenbuhlern war groß. Kerstin war zwar erst fünfzehn, ging aber locker als siebzehn oder achtzehn durch. Kein Wunder, dass auch deshalb ständig ein paar Kerle der höheren Klassen um Kerstin und ihren Freundinnen rumlungerten.

Kerstin war, Gott sei Dank, zu Hause und saß mit Alina zusammen in ihrem Zimmer. Ich aktivierte FaceTime und erzählte Kerstin davon, dass wir schon zehn Tage vor Ferienbeginn abreisen wollten. Natürlich erwähnte ich mit keinem Wort, dass meine Eltern das Haus quasi ausgeräumt hatten. Alina war wie immer gut drauf und scherzte auf meine Kosten darüber, dass ich zu meinen Großeltern fuhr, an statt mit ihr und Kerstin die nächsten Wochen im Freibad abzuhängen.

„Wir können uns doch über FaceTime sprechen“, meinte Kerstin tröstend.

„Tja, das würde ich gerne. Aber bei meinen Großeltern gibt es kein Internet“.

„Kein Scheiß? Da gibt es kein Internet?“, fragte Alina fassungslos. „Wo leben deine Großeltern denn?“.

„Im Schwarzwald.“

„Und da gibt es kein Internet, nicht einmal ein kleines?“ fragte Kerstin mit zuckersüßer Stimme.

Sie verschob den Bildschirm ein wenig und ich konnte die Flasche Wodka und die Energydrinks am Rande des Tisches stehen sehen.

„Nee, na ja. Es gibt schon Internet, aber das ist dort so langsam, dass man Streaming vergessen kann. Es gibt dort auch keinen Fernseher. Nicht einmal einen kleinen“, fügte ich hinzu.

„Oh Mann, was für eine Scheiße“, sagte Alina. „Da musst du doch umkommen vor Langeweile“.

Ich verdrehte die Augen.

„Weißt du was, ich drücke jetzt auf Aufnahme und schick dir was, damit du etwas zur Ablenkung hast“, sagte Alina.

Ich sah, wie sie sich über den Bildschirm beugte, irgendwelche Einstellungen vornahm und sich dann Kerstin zuwandte. Sie umfasste ihre Hüfte und küsste sie leicht auf den Mund. Beide kicherten in die Kamera und Kerstin hauchte, „das ist jetzt nur für dich mein Schatz“, und steckte Alina ihre Zunge in den Mund. Beide küssten sich leidenschaftlich, so das mir auf einmal extrem heiß wurde. Alina zog Kerstins hautenges Shirt nach oben. Oh Mann, Kerstin trug keinen BH. Sie strich sich die Haare aus dem Gesicht und zog Alina nun ebenfalls das Shirt aus. Beide küssten sich wieder. Ihre Hände glitten über ihre Körper und ihre festen Brüste. Kerstin küsste Alinas Kinn und fuhr mit der Zunge ihren Hals entlang in Richtung ihrer Brüste. Auf einmal drehte sie sich zur Webcam, lachte und mit einem hämischen Unterton sagte sie, „Schalten sie nach den Ferien wieder ein und erleben sie das doch einmal selbst“. Sie warf mir eine Kusshand zu. Auch Alina zeigte sich noch einmal auf dem Bildschirm und winkte lachend, dann war die Verbindung unterbrochen. Ein paar Minuten später meldete sich mein iPhone, dass eine Videobotschaft eingetroffen war. Wow, Alina und Kerstin in FullHD. Nach der Nummer ging ich erst einmal kalt duschen. OK, ich fuhr jetzt zwar zu Oma und Opa, aber so wie es aussah, konnte mit Kerstin eigentlich nichts mehr schiefgehen. Ich sah die ganze Sache nun nicht mehr ganz so verbissen.

Gegen Abend saßen wir im Auto, fuhren auf den Berliner Ring und dann auf die Autobahn Richtung München. Ich saß vorne auf dem Beifahrersitz. Mama hatte sich auf dem Rücksitz eingerichtet. Alles war vollgestopft mit Koffern, Taschen und Kartons, so dass Mama nicht viel Platz hatte, um sich auszubreiten. Sie hatte Kopfhörer aufgesetzt und ihr MacBook auf den Schoß gelegt. Ich wusste, dass sie Minecraft spielte, auch wenn sie immer so tat, als ob sie gerade an irgendetwas arbeiten würde. Papa wollte wie üblich, genau zwei Mal anhalten. Einmal um eine Pause einzulegen und das andere Mal, um zu tanken. Auf der Straße fuhren lange Reihen von LKWs, die nach Ansicht unserer Politiker doch schon längst auf die Schiene gehörten, dabei aber eigentlich alles taten, um genau das zu verhindern. Papa war kein Freund langer Reisen, ich dagegen mochte lange Autofahrten. Ich steckte mir die Kopfhörer in die Ohren, wählte eine Playlist und genoss die Fahrt.

Es wurde langsam dunkel. Wie zu erwarten war, gerieten wir kurz hinter Leipzig in einen Stau. Das Navi hatte uns davor gewarnt und schon rechtzeitig eine alternative Strecke vorgeschlagen, aber aus irgendeinem Grund war Papa auf der Autobahn geblieben. Fast viereinhalb Stunden schlichen wir Stoßstange an Stoßstange, was mein alter Herr mit seiner üblichen Gelassenheit hinnahm. Ich wunderte mich darüber, denn die ganze Woche zuvor, besser gesagt seit dem Anruf von Großvater, war mein Vater ein völlig anderer Mensch. Ständig hatte er telefoniert, war reizbar und nicht anzusprechen. Doch kaum saßen wir im Auto, hatte er seine gewohnte Selbstsicherheit und Ruhe zurückgewonnen. Es schien so, als ob ihm irgendeine Last von seinen Schultern gefallen war.

Ursächlich für den Stau waren drei PKW, die ineinander gerast waren. Ich sah verschiedene Fahrzeuge der Feuerwehr und Einsatzwagen der Polizei, welche die Unfallstelle absicherten. Routiniert winkten die Beamten mit ihren Leuchtkellen den Verkehr an den verkeilten Wracks vorbei. Das blaue Blinken der Einsatzleuchten, das Licht der Einsatzfahrzeuge und die reflektierende Schutzkleidung der Feuerwehrmänner, übten eine eigenartige Faszination auf mich aus. Neugierig starrte ich aus dem Fenster und versuchte, so viele Details wie möglich zu erhaschen. Doch schon wenige Meter nach der Unglücksstelle gab mein Vater wieder Gas. So entschwand die Szene aus meinem Blickfeld und ich glotzte wieder auf die langweilige Autobahn vor mir. Da es inzwischen stockdunkel war, konnte ich von der Landschaft nichts mehr zu sehen. Nur die Warnlichter an den zahlreichen Windrädern entlang der Fernstraße sorgten für Aufmerksamkeit.

Unser VW war zwar kein PS strotzender Bolide, aber wenn man wollte, konnte man damit auch zügig vorankommen. Und so wie es aussah, hatte es Papa eilig. An Stelle seiner üblichen 120 km/h, fuhr er heute fast 150. Eine Sensation für meinen übervorsichtigen und ständig auf Vernunft bauenden Vater. Die Fahrt verlief so in einem ungewohnten Abwechseln von Überholen und Spurwechsel. Während mein Vater offenbar seiner neuentdeckten Leidenschaft als Rennfahrer frönte, vertiefte ich mich in Fortnite auf meinem iPhone. Gleichzeitig hämmerte mir Musik aus einer Playlist in den Schädel. Als ich das nächste Mal Ausschau nach den Straßenschildern hielt, um mich zu orientieren, hatten wir Nürnberg hinter uns gelassen und fuhren auf der Autobahn in Richtung Würzburg. Papa setzte gerade zum Überholen an, als der LKW neben uns immer mehr auf die Standspur fuhr und dann auf einmal scharf nach rechts zog. Deutlich sprühten Funken, als der Laster an der Leitplanke entlang schrammte. Der Fahrer bremste scharf, das ABS setzte ein, dann kam der LKW auf dem Standstreifen zum Stehen. Papa zog sofort nach rechts und hielt ebenfalls auf dem Standstreifen. Er schaltete die Warnblinkanlage ein und herrschte uns an, sitzen zu bleiben. Ich hörte, wie er im Kofferraum nach der Warnweste suchte und darüber schimpfte, dass diese unter Bergen von Koffern und Taschen begraben war. Im Rückspiegel sah ich dann, wie er ohne die Weste zum havarierten Laster rannte. Ich war so aufgeregt, dass ich vergaß, die ganze Sache mit dem Handy zu filmen.

Ein weiterer Laster hielt an, stand aber nun genau zwischen unserem Fahrzeug und dem unglücklichen LKW. Die Tür des Führerhauses öffnete sich, der Fahrer stieg aus und hastete ebenfalls zum Laster. Doch auf einmal sah ich meinen Vater wieder zu unserem Auto zurückrennen. Er riss die Tür auf, warf sich hinter das Steuer und fuhr los. Er schaffte es sogar, die Reifen quietschen zu lassen und dass mit einem vollgeladenen Passat Kombi. Er hatte noch immer seine Jacke zugeknöpft und schnallte sich erst später während der Fahrt an. Das war nun gar nicht das normale Verhalten meines Vaters. Ich wollte ihn fragen was los war, sah ihn an und erschrak, denn mein Vater war kreidebleich. Ich meine damit, dass er wirklich total weiß im Gesicht war.

Meine Mutter bekam von all dem nichts mit, denn sie war schon vor Stunden eingeschlafen.

„Was war denn los“, fragte ich leise.

„Nichts“, antwortete Pappa schmallippig, doch ich merkte, dass er log. Wieder entgegen seiner sonstigen Gewohnheit beschleunigte er auf Höchstgeschwindigkeit und hielt noch nicht einmal für seine, an sich heilige, Kaffeepause an. An seinem halsbrecherischen Fahrstil änderte sich auch dann nichts, als wir die Autobahn verließen und auf einer Bundesstraße weiterrasten. Auch eine Stunde später, als der Morgen uns mit leichtem Nieselregen begrüßte, saß mein Vater noch immer verkrampft und mit völlig ausdruckslosem Gesicht hinter dem Steuer.

„Kannst Du mir sagen, warum du unbedingt einen Strafzettel kassieren möchtest“, hörte ich kurz darauf meine Mutter fragen.

Mein Vater reagierte nicht. Wie gebannt starrte er verbissen nach vorne. Dabei prügelte er unser überladenes Auto auf der leeren Bundesstraße in einer halsbrecherischen Geschwindigkeit.

„Schatz?“, hörte ich meine Mutter erneut. Sie nannte meinen Vater immer Schatz, während er sie Sternchen nannte. Und noch einmal etwas drängender „Schatz?“.

Es war als wachte mein Vater auf. Er schüttelte kurz den Kopf und reduzierte die Geschwindigkeit. „Alles klar“, antwortete er und warf meiner Mutter ein Lächeln über den Rückspiegel zu.

„Wir haben es bald geschafft“.

Mama blinzelte nach draußen. Wir durchfuhren gerade eines der vielen kleinen Dörfer, die es in dieser landwirtschaftlich geprägten Gegend noch häufig gab. In der Dorfmitte stand eine Gaststätte - Mond, Sonne oder Krug - ich weiß es nicht mehr. Der Parkplatz neben der Gaststätte war voll besetzt. Erfahrene Berufskraftfahrer vermieden, wann immer möglich, die teuren Raststätten der Autobahnen und fuhren stattdessen lieber einen kleinen Umweg zu diesen gemütlichen Dorfgaststätten. Dort erwarteten die Fahrer blitzblanke Zimmer, gutes Essen aber vor allem Ruhe. Ich wusste aus einer Doku, dass die Haupteinnahmequelle, vieler Dorfgaststätten entlang der Autobahnen, die Berufskraftfahrer waren. Vielleicht gaben sich die Wirtsleute gerade deshalb viel Mühe, ihre fahrende Kundschaft zufrieden zu stellen.

Ein Postauto, eines von diesen neuen E-Transportern, blockierte vor uns die Straße. Die Warnblinkanlage war eingeschaltet. Ich sah, wie sich die Hände meines Vaters um das Lenkrad verkrallten. So fest, dass die Knöchel deutlich hervortraten. Er beschleunigte unsere überladene Mühle weit über die erlaubten Fünfzig. Als er das Postfahrzeug überholte, öffnete sich die Fahrertüre und ein Bote sprang auf die Straße. Ein dickes Bündel Zeitungen im Arm, schaute er uns kopfschüttelnde hinterher bevor er gemütlich über die Straße schlenderte, wo er das Bündel in einem Wartehäuschen ablegte. Danach ging er, die Hände in den Taschen gesteckt, wieder zu seinem Fahrzeug zurück. Ich blickte in den Seitenspiegel und wollte den Boten weiter beobachten. Ich sah, wie er vor der Fahrertür stand und diese öffnen wollte. Doch dann riss ihn irgendetwas von den Beinen. In diesem Augenblick fuhren wir um eine Kurve und ich verlor das Geschehen aus den Augen. Na gut, ich hatte kaum geschlafen, lediglich ein wenig gedöst und war müde. Vielleicht hatte ich mich auch getäuscht. Aber dennoch blieb mir diese unheimliche Szene noch eine Weile in Erinnerung.

Inzwischen fuhren wir auf einer der schmaleren Landstraßen Baden-Württembergs, die früher die kleinen Ortschaften miteinander verbunden hatten, bevor sie durch die breiten Umgehungs- und Bundesstraßen überflüssig wurden. Ab und zu tauchte ein anderes Fahrzeug auf der Gegenfahrbahn auf, doch insgesamt war kaum etwas los an diesem verregneten Samstagmorgen. Mir war stinklangweilig, also lenkte ich mich mit YouTube-Videos ab. Ab und zu schaute ich verstohlen zur Seite zu meinem Vater. Beim besten Willen, ich konnte mir keinen Reim auf sein Verhalten machen. So verkrampft und verbissen hinter dem Steuer sitzend, hatte ich ihn noch nie erlebt. Selbst die kompliziertesten Aufgaben, die er in seinen Programmen realisierte, brachten ihn nicht aus der Ruhe. Dann sah man ihn lächelnd, aber vor allem vollkommen tiefenentspannt vor dem Computer sitzen und auf der Tastatur rumhämmern. So zumindest der äußere Eindruck. Natürlich trog der äußere Schein, wie so oft, denn die Wahrheit war, dass mein Vater eben nur so aussah, wenn er sich auf eine Aufgabe konzentrierte. Selbst eine Bombe, die neben ihm hochgegangen wäre, hätte ihn nicht dazu gebracht, auch nur für eine Sekunde vom Bildschirm aufzuschauen.

Wie gesagt, es war total untypisch für ihn, wie er jetzt so angespannt vor dem Lenkrad saß. Mir kamen Zweifel darüber, ob ich meinen Vater richtig beurteilte. Denn in den letzten Monaten, hatten wir kaum Zeit miteinander verbracht. Mein Vater arbeitete, war also in seinem Büro, auf Reisen zu seinen Auftraggebern, bei einem seiner Vorträge oder abendlichen Veranstaltungen an der Uni. Nee, ich will jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass ich mich von meinem Vater entfremdet hätte - oder er sich von mir. Das war bestimmt nicht der Fall. Aber es war schon so, dass ich selbst ebenfalls immer mehr Gelegenheiten ausließ, mit meinem Vater zusammenzukommen. Er war eben nur noch mein Vater. Vielleicht war die verdammte Hormonumstellung in meinem Körper damals ursächlich dafür, dass ich so tickte, wie ich eben getickt hatte. Pubertierende Jungs sind die Pest - Mädchen die Hölle, stellte einmal mein Klassenlehrer seufzend fest. War wohl was dran.

Nach einer gefühlten Ewigkeit wandte sich mein Vater mir zu.

"Frank, öffnest du bitte das Gatter?"

Die Stimme meines Vaters riss mich aus meinen Gedanken. Ich hatte keinen Schimmer, wo wir waren. Dem entsprechend glotzte ich blöde aus dem Auto. Ohne dass ich es mitbekommen hätte, waren wir von der geteerten Landstraße auf einen unbefestigten Feldweg abgebogen. Nun standen wir vor einem Holzgatter, welches von Hand zu öffnen war. Die beiden Flügel des Gatters wurden lediglich durch eine dicke Seilschlinge zugehalten. Ich befreite die Torflügel von der Fesselung und ließ Papa mit unserem Kombi durchfahren. Da ein kleines Schild daran erinnerte, dass das Tor stets zu schließen sei, verband ich die beiden Torflügel wieder miteinander.

Es hatte aufgehört zu nieseln. Bevor ich wieder in das Auto einstieg, schaute ich mich um. Dampf stieg von den Wiesen auf, es roch kalt und frisch nach, nun ja, irgendwie nach Natur. Es war hier so eine ganz andere Luft, als in Berlin. Nein, damit meine ich nicht, dass man in Berlin ständig mit einem Mundschutz herumlaufen musste - bei weitem nicht, denn schließlich war die Berliner Luft weltbekannt. Was ich meine, war diese Mischung aus erdigen, umgepflügten Feldern, Tannenwälder und dicht bewachsenen, dampfenden Wiesen. Hätte ich damals einen Blick dafür gehabt, hätte ich festgestellt, dass dieser Augenblick, als die Sonne vor dem Hintergrund eines dicht bewaldeten Tals den morgendlichen Dunst aufzulösen begann, unvergleichlich schön war.

Drei oder vier weitere Male hatte ich auszusteigen, um irgendwelche Holzgatter oder in einem Fall eine einfache Holzschranke zu öffnen, Papa durchfahren zu lassen und die Sperren wieder zu schließen. Dann endlich, kurz bevor es einen lang ansteigenden Hügel hochging, standen wir vor einem großen Tor, welches aus geschmiedeten Eisenstangen zu bestehen schien. Das solide Tor war in einer hohen Bruchsteinmauer verankert. Das Tor wirkte hier fehl am Platz, da die entsprechende Mauer fehlte. Stattdessen schlossen sich an den beiden bruchsteinernen Torpfeilern eine dichte, sehr hohe Hecke an. Dieses Tor wies ein stabiles Schloss auf, war jedoch nicht abgeschlossen. Ich achtete darauf, dass die beiden Torflügel, nachdem ich sie geöffnet hatte, jeweils in eine Aufnahme arretierten, so dass sie nicht zurückfallen konnten, um womöglich Papas Auto zu demolieren. Als ich die schmiedeeisernen Tore wieder schloss, bemerkte ich, wie schwer diese waren. Wow, das war richtiger Stahl, nicht nur so verzierte Stangen, die innen hohl waren und nur äußerlich einen stabilen Eindruck erwecken sollten.

Papa fuhr gemütlich den Hügel hinauf, dann, nachdem wir die Kuppe nach einer Rechtskurve überquert hatten, lag unter uns der Hof meiner Großeltern. Ich staunte nicht schlecht, und so weit, wie ich es damals beurteilen konnte, hätte der Hof als Motiv einer Postkarte herhalten können. Dass er uralt war, sah man den Gebäuden nicht an. Kein Wunder, denn die Gebäude waren im Laufe der Jahrhunderte ständig modernisiert, abgerisssen, neu aufgebaut und umgebaut worden. Zwischen damals und heute hatte der Hof eine wechselhafte Geschichte durchgemacht. Lange Zeit war der Hof ein echter Wirtschaftshof mit Feldern und einem großen Waldanteil. Anfang des letzten Jahrhunderts wurde aus dem Hof ein Ausbildungsbetrieb für angehende Jungbauern und in den Dreißigern und Vierzigern ein Erholungsheim für Kinder und Jugendliche. Bis in den Fünfziger hinein lebten auf dem Hof noch Heimatvertriebene und wurde dann verlassen. Mitte der sechziger Jahre baute man den gesamten Hof zu einem Ferienhotel und Tagungsstätte für irgendeine Firma um, die in den Siebzigern Pleite ging. Oder vielleicht wurden sie aufgekauft – ich weiß es nicht mehr. Doch wieder einmal stand das gesamte Ensemble jahrelang leer. Sicherlich wären die Gebäude nach und nach verfallen, denn es fand sich für das Hotel kein Käufer. Eigentlich kein Wunder, denn Touristen verirrten sich nur selten in diese Gegend. Und wenn doch, dann bevorzugten diese Hotels oder Pensionen in der Kreisstadt.

Natürlich meldete der ein oder andere Bauer sein Interesse an dem Hof an. Immerhin gehörten zum Hof ein beachtliches Waldgebiet, ausgedehnte Wiesen und Felder. Dazu kam, dass der Hof seine eigene Strom und Wasserversorgung hatte. Doch trotz dieser Vorzüge sprangen die Interessenten schon bald wieder ab, denn es zeigte sich, dass der Hof, mit all seinen Nebengebäuden nicht zu unterhalten war. Anfang der achtziger Jahr erklärte man das Tal, in welchem sich auch der Hof befand, zu einem Naturschutzgebiet, was eine wirtschaftliche Nutzung der Landwirtschaftsflächen und des Waldes erschwerte. Wie meine Großeltern auf das Anwesen kamen und warum sie sich dazu entschlossen hatten, sich das Teil ans Bein zu binden, weiß ich nicht mehr. Ich hatte aus den Unterhaltungen meiner Eltern mitbekommen, dass meine Großeltern damals ungeheuer viel Geld aufgewendet hatten, um den Hof wieder bewohnbar zu machen. Großmutter und Großvater legten großen Wert darauf, dass die Sanierung den gesamten Hof, mit all seinen Nebengebäuden umfasste. Was innerhalb der Familie zu unzähligen Vermutungen und noch mehr Witzen führte. Dass sich Großvater in Zukunft als Schmied, oder Oma als Schreinerin betätigten, schien in den Augen meiner Eltern eine amüsante Vorstellung zu sein.

Na ja, das Ganze fand ja lange vor meiner Geburt statt, schien aber meine Familie bis heute zu beschäftigen, wie ich ab und zu mitbekam. Ich selbst hatte wenig Interesse, mich an den Gesprächen zu beteiligen. Ich wollte weder etwas über die Beweggründe meiner Großeltern erfahren, einen großen Haufen Geld für den Hof auszugeben, noch warum sie sich in einer derart abgelegenen Gegend niedergelassen hatten. Ach ja, von einem Hof zu sprechen, könnte vielleicht einen falschen Eindruck erwecken. Denn ein Bauernhof im Schwarzwald war weitaus mehr als nur ein Gebäude, in welchem der Bauer und seine Angehörigen lebten. Häufig fanden sich darin die Stube für den Knecht und die Magd. Außerdem Ställe für das Vieh, Werkstatt und Lagerräume. Der Hof von meinem Opa umfasste, neben dem riesigen Haupthaus mit dem typischen Schwarzwälder Walmdach, ein Backhaus, eine Wassermühle, drei hohe, lange Ställe, ein Nebengebäude mit einer Schmiede, einer Schreinerei und noch ein weiteres Wohnhaus, welches die Ausmaße eines größeren Einfamilienhauses hatte, sich aber dennoch neben dem gewaltigen Haupthaus regelrecht zu ducken schien. Die Schmiede, die Schreinerei, das Backhaus und einer der Ställe stammten aus der Zeit, als man den Hof zum Ausbildungsbetrieb für Jungbauern umbaute. Ein weiterer Stall und das Einfamilienhaus wurden später, Anfang der dreißiger Jahre hinzugefügt. Aber gleichgültig was man dazu gebaut oder umbaute, jedes Mal hatten sich die Architekten viel Mühe gegeben, die Neubauten dem Haupthaus anzupassen. Tatsächlich sah alles wie „aus einem Guss“ aus. So hatte man beispielsweise die Lücken zwischen den Gebäuden, wie es früher eben üblich war, mit einer hohen Mauer geschlossen. Als ich noch ein kleiner Junge war, da wirkte diese Mauer auf mich, als ob ich mich inmitten einer Burg befand. Außerhalb, direkt neben dem hölzernen Hoftor, hatte man einen großen Parkplatz angelegt, der aus der Zeit stammte, in welcher der Hof noch als Hotel fungierte. Die zwei bemoosten Schilder, welche PKW und Busen ihre Parkflächen zuwiesen, standen noch immer und so hätte man tatsächlich auf den Gedanken kommen können, dass es sich bei dem Hof um irgendeine Einrichtung für den Fremdenverkehr handelte.

Ich hatte meine Großeltern schon ein paar Mal besucht. Und ich erinnerte mich daran, wie ich dann die unzähligen Zimmer in den Obergeschossen des gewaltigen, irre weitläufigen Haupthauses, oder die Scheunen auf der Jagd nach Dämonen durchstöberte. Als kleiner Junge hatte ich mich auf dem Hof immer sehr wohl gefühlt. Ich durfte die Angel halten, wenn Großvater an einem seiner großen Fischweiher beschäftigt war oder auf Bäumen in Großmutters Obstplantage klettern. Wir waren Pilze sammeln und überhaupt konnte man hier unheimlich gut Verstecken spielen. Als ich älter wurde und an derartigen Spielen kein Interesse mehr hatte, war der Hof allerdings eine ziemlich langweilige Angelegenheit. Was mich früher nie gestört hatte, fehlte mir jetzt auf einmal. Bei meinen Großeltern gab es nämlich kein Fernsehgerät. In das Internet kam man nur über ein Modem, das mit einer derart lausigen Geschwindigkeit arbeitete, dass das Surfen zu einer nervigen Angelegenheit wurde. Eigentlich konnte man Internet total vergessen. Im Grunde genommen taugte es gerade einmal dazu, seine Mails zu checken und meinetwegen Artikel in Wikipedia aufzurufen. Solange die Videos nicht in HD waren und die Videofenster auf die kleinste Größe einstellte, waren Videos auf YouTube mit ein paar Ruckler möglich. Für mich stellte sich aber dennoch die Frage, weshalb meine Großeltern einen Haufen Geld ausgegeben hatten, wenn sie dann noch nicht einmal Fernsehen und Internet angeschlossen hatten. Versteh einer die Erwachsenen!

Als unser VW die Kuppe überquert hatte und wir auf den Hof zurollten, war ich von dem, was ich sah beeindruckt. Meine Großeltern mussten eine Menge Geld besitzen, um sich dies alles leisten zu können. Seit meinem letzten Besuch hatte sich einiges verändert, wie ich bemerkte. Die Wassermühle, die im hinteren Teil der Anlage stand, war schon in den Siebzigern zu einem Kraftwerk umgebaut worden, das ausreichte, um die gesamte Anlage mit Strom zu versorgen. Nun hatten meine Großeltern an den steil ansteigenden Hügel neben dem Parkplatz aber zusätzlich große Sonnenkollektoren in drei langen Reihen aufstellen lassen. Von dort, wo wir uns gerade befanden, konnte man es nicht sehen, aber ich erinnerte mich daran, dass auf dem gleichen Hügel, weiter links, Opas Funkbude stand. Diese Hütte hatte ich als Kind besonders geliebt, denn sie war vollgestopft mit geheimnisvollen Geräten, auf denen unzählige Lichter flackerten und ständig winzige Zeiger über hell erleuchtete Skalen wanderten. Es sah in der Hütte aus, wie in der Kommandozentrale von einem dieser Raumschiffe, die ich zu Hause vom Fernseher her kannte. Doch bevor sich Opa in seiner Funkhütte an seine Geräte setzen konnte, musste er immer zuerst einen Funkmast nach oben kurbeln. Ich hatte natürlich auch einmal versucht, an der schweren Eisenkurbel mit dem hölzernen Griff zu kurbeln, doch damals bewegte ich das Teil keinen Millimeter.

"Das braucht Kraft", hatte mich Opa seinerzeit getröstest und mich dann mit in seine Funkbude genommen.

Wenn sich Opa mit seinem Hobby beschäftigte, durfte ihn niemand stören. Doch wenn ich brav auf meinem Hocker sitzen blieb, dann durfte ich solange bleiben, wie ich wollte. Während ich dasaß und in meiner Phantasie ein Raumschiff steuerte, hantierte Opa an seinen Geräten, sprach in ein Mikrofon in einer unbekannten Sprache oder, und das gefiel mir besonders gut, hämmerte mit dem Zeigefinger auf eine Taste, woraufhin aus dem kleinen Lautsprecher neben dem Taster jedes Mal ein leises Piepen ertönte. Opa erklärte mir, dass dies auch eine Art Sprache war, mit der sich Funker auf der ganzen Welt verständigten. Ich hatte da meine Zweifel, aber andererseits log Opa niemals. Es musste also etwas an der Geschichte dran sein. Gleich neben der Funkhütte sprudelte ein Bach talwärts, der die Wassermühle des Hofes antrieb und darüber hinaus Opas fünf große Fischweiher mit frischem Wasser versorgte. Das Wasser in dem Bach war so klar und sauber, dass es nur so von Fischen wimmelte und man sogar Flusskrebse darin fangen konnte. Papa hatte mir einmal gezeigt, wie man Forellen mit der Hand fing. Mann musste dazu nur still im Wasser stehen und die Hände ins Wasser tauchen. Dann wartete man, bis ein Fisch nahe genug heran geschwommen kam. Dann riss man blitzartig die Hände nach oben und mit ein wenig Glück, bekam man die Forelle zu fassen und schleuderte sie so ans Ufer. Ich hatte oft versucht, auf diese Art einen Fisch zu fangen. Mit blauen Lippen stand ich im eiskalten Wasser und verharrte so regungslos. Doch entweder näherte sich mir kein Fisch, oder sie entwischten mir. Ich war deswegen nicht frustriert oder verärgert - den Opa bewies mir mehrmals, dass der Trick funktionierte. „Nur Geduld mein Junge,“ munterte mich Opa auf. „Eines Tages wirst du deinen Fisch fangen. Da bin ich mir sicher.“

Der Bach sprudelte ins Tal, wo er in einen weiteren Bach einmündete, der bald darauf direkt an der Grenze zur Schweiz in den Rhein floss. Ein paar Dutzend Obstbäume standen auf den Wiesen, die um das Haus angeordnet waren. Äpfel, Pflaumen, Kirschen, Birnen und dazu etliche verschiedene Beerensträucher - ich wusste, dass deswegen so genau, weil uns Oma ständig mit Marmeladen und Gelees aus ihrem Obstgarten versorgte. Die beiden großen Äcker, die unterhalb des Hofes angelegt wurden, waren allerdings neu. Zumindest erinnerte ich mich an keine Äcker. Dann tauchten Ziegen auf, die auf einer Wiese vor dem Hof grasten. Ziegen hatte früher hier auch nicht gegeben. Na ja, vielleicht wollte Opa sein eigenes Getreide anbauen und seinen eigenen Ziegenkäse herstellen. Meine Großeltern steckte ja immer voller Überraschungen.

Das Holztor öffnete sich und Onkel Kurt erschien zwischen den beiden Torflügeln. Auf dem ersten Blick war Onkel Kurt eine Erscheinung, vor der man sich für gewöhnlich besser fernhielt. Er hatte lange blonde Haare, die er gerne zu einem Germanenzopf flocht. Oberarme so dick wie Baumstämme und den Brustumfang von einem Regenfass. Dabei war er vom Hals an abwärts tätowiert. Als Kind hatte ich mich vor ihm gefürchtet, doch später fand ich ihn ziemlich cool. Wenngleich ich immer großen Respekt vor ihm hatte. Mit so einem Typen legt sich niemand an, stellte ich immer wieder neidisch fest. Allerdings, tauschen hätte ich nicht mit ihm wollen. Denn Onkel Kurt hatte eine verdammt schwere Zeit hinter sich. Ich hatte mitbekommen, dass ihn seine Frau mitsamt den Kindern hatte sitzen lassen und seitdem von der Bildfläche verschwunden war. Als mein Vater damals davon erfahren hatte, war er sofort nach Hamburg gefahren und hatte seinem Bruder dabei geholfen, die erste Zeit über die Runden zu kommen. Schließlich bestand mein Opa darauf, dass Onkel Kurt mitsamt seinen Kindern auf den Hof ziehen sollte. Seitdem lebte Onkel Kurt und seine Kinder dort, was, wie mein Vater eines Tages in einem Gespräch zu Hause beiläufig erwähnte, auch Oma und Opa sehr guttat. Von Onkel Kurts Kindern fehlte im Augenblick jedoch jede Spur, wie ich enttäuscht feststellte, als ich mich umsah.

Wir rollten durch das breite Tor in den weitläufigen Innenhof. Erst nachdem Papa unser Auto vor dem Viehstall abgestellt hatte, bemerkte ich die vielen anderen Fahrzeuge, die kreuz und quer im Innenhof abgestellt waren. Da stand, beim Eingang zum Haupthaus der Cayenne von Papas Schwester Carola. Die arbeitete in Frankfurt bei irgendeiner der großen Banken. Onkel Kurt fuhr noch immer den alten Peugeot, der zwischen der Schmiede und einem Stall geparkt war und daneben stand der alte Mercedes von Papas Bruder Stefan. Weiter hinten war der Skoda Oktavia von Onkel Michael abgestellt. Die Karre wurde nur noch von den vielen Aufklebern zusammengehalten, die das Fahrzeug verunstalteten. Das sah doch ganz verheißungsvoll aus. Denn wenn die Brüder und die Schwester von meinem Vater auf dem Hof waren, dann sprach viel dafür, dass sie ihre Kinder mitgebracht hatten. Internet und Fernsehen hin oder her, mit meinen Cousins abzuhängen, versprach jede Menge Fun.

Absoluter Spitzenreiter in der Produktion von Kindern war Onkel Kurt. Der hatte es geschafft gleich zwei Mal Zwillinge und zusätzlich zu diesen vier Jungs noch ein Mädchen als Gegengewicht in die Welt zu setzen. Onkel Stefan war Vater von drei Mädchen. Onkel Michael hatte zwei Jungs und Tante Carola zwei Mädchen zum Familienverband beigesteuert. Ich dagegen war ein Einzelkind. Die Älteste von uns Teens und Kindern war Denise von Tante Carola. Danach kamen die Zwillinge Max und Ben von Onkel Kurt und dann erst ich mit meinen stolzen 14 Jahren.

Papa wurde augenblicklich von seiner Familie umringt, kaum dass er ausgestiegen war. Mama wurde von Oma Bärbel glücklich lächelnd umarmt, dann wurde auch ich herzlich empfangen, wenngleich ich natürlich den Anschein gab, dass mir das Drücken gar nicht gefiel. Eigentlich war es sehr schön, die ganze Familie auf einen Haufen zu sehen.

„Kommt jetzt alle mal ins Haus“, kommandierte Opa, ganz in seinem Element. Wenn ich an die Familien von meinen Kumpels dachte, die teilweise ihre Großeltern schon gar nicht mehr kannten oder untereinander vollkommen zerstritten waren, war meine Familie eine Ausnahme, auf die ich wirklich stolz war. Opa und Oma, die wohl die Familie zusammenhielten, waren aber auch einfach großartig! Ich meine damit, dass Opa zwar schon steinalt war, aber er ging noch immer so aufrecht, als ob er einen Stock verschluckt hätte. Dabei kommandierte er die Familie wie ein Feldherr. Vom Aussehen her erinnerte mich mein Großvater an Donald Sutherland, als Präsident Snow aus dem Film die Tribute von Panem. Nur, dass mein Opa gewiss keine Menschen in den Tod schicken würde. Ich fand es spannend beobachten zu können, wie meine Eltern, aber auch alle anderen Erwachsenen, Opa und Oma gehorchten. Oma sollte im November ihren achtzigsten Geburtstag feiern. Na gut, ich konnte ältere Leute nicht wirklich gut einschätzen, was ihr Alter betraf, aber Oma sah nun wirklich wesentlich jünger aus. Sie war nur ein wenig kleiner als mein hochgewachsener Großvater und hielt sich, ebenso wie er, kerzengerade. Sie wirkte daher kein bisschen wie eine gemütliche alte Oma, eher wie eine strenge Lehrerin, aber die vielen kleinen Lachfalten um ihre Augen, verrieten den heiteren Menschen in ihr.

Nacheinander betraten wir das Haupthaus, entledigten unserer Schuhe und Jacken und nahmen in der großen Stube Platz, wo es sich meine Cousins bereits bequem gemacht hatten. Die große Stube war Opas ganzer Stolz, wie Papa mir einmal gesagt hatte. Auf einer Fläche, auf der sonst mehrere Familien zu leben pflegten, befand sich jetzt der bevorzugte Aufenthaltsort meiner Großeltern. Opa hatte mir erzählt, dass auf der gewaltigen Fläche vorher die Tagungsräume des Hotels eingerichtet waren. Er hatte die dünnen Wände herausreißen lassen und damit einen gewaltigen Saal geschaffen. Na ja, den Platz brauchte er auch, den eine der vielen Leidenschaften von Opa waren Bücher. Er las nicht nur viel, er besaß auch Unmengen an allen möglichen Büchern. Wenn man Opa eine Freude machen wollte, dann schenkte man ihm ein Buch. Das Schwierige daran war nur, dass er das Buch, welches man ihm schenken wollte, vermutlich schon besaß. Hier standen nicht nur Hunderte oder Tausende mehr oder weniger dicke Wälzer rum - hier gab es Zehntausende davon. Papa und Mama machten sich häufiger über die Bücherleidenschaft meines Großvaters lustig, denn wer kaufte in Zeiten von E-Books noch gedruckte Exemplare?