12,99 €

Mehr erfahren.

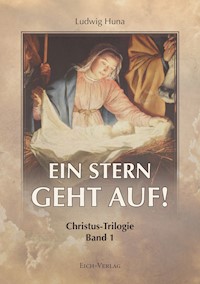

- Herausgeber: Eich, Thomas

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Christus-Trilogie

- Sprache: Deutsch

Mitreißend und lebendig zeichnet Ludwig Huna in diesem großangelegten Romanwerk den Lebensweg eines Menschen, der zu einem der größten Religionsstifter aller Zeiten werden sollte. Leben und Werden des Jesus von Nazareth, seine geschichtliche, kulturelle und geistige Umwelt, seine Worte, seine Taten – das alles gestaltet Huna mit dramatischer Wucht. Losgelöst von allem dogmatischen Beiwerk, entwirft er das farbenprächtige Bild einer Zeit des Umbruchs. Im ersten Band seiner Trilogie schildert er die besonderen Umstände der Geburt Christi, seine Kindheit, seine Jugend und seine Vorbereitungsjahre bis hin zum Vorabend seines öffentlichen Wirkens. Eine bunte Erzählung voll pulsierendem Leben und eindringlichen Szenen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 391

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Ludwig Huna

Ein Stern

geht auf!

Christus-Trilogie

Band 1

Ein historischer Roman

Eich-Verlag

Bitte respektieren Sie das Urheberrecht. Sie dürfen dieses E-Book

nicht kopieren, verbreiten, reproduzieren oder zum Verkauf anbieten.

Das betrifft sowohl kommerzielle als auch nicht-kommerzielle Zwecke.

Danke für Ihr Verständnis.

1. E-Book-Auflage 2019

© Thomas Eich-Verlag, Werlenbach 2018

Alle Rechte vorbehalten

Das Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig.

Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung durch elektronische Systeme.

Umschlagfotos: Bilder von Steppinstars, Gerd Altmann und ChrisFiedler auf Pixabay

Umschlaggestaltung, Satz und Datenkonvertierung E-Book: Thomas Eich

Besuchen Sie uns auch im Internet:

www.eich-verlag.de

ISBN 978-3-940964-55-7

Die Jugend des Nazareners

Erstes Kapitel

Im Urglanz der Himmel, aus dem seit Äonen die Wonnen unendlicher Liebesstrahlen in das All verströmen und sich das Licht zu einem unvorstellbaren Glorienschein verdichtet, webt Gottgeist und sinnt über die Pracht Seiner Schöpfung. Um Ihn brausen die Welten, und an Sein Ohr rauscht der Gesang der Sphären. Unter der Macht der auf und ab schwebenden Engel, die den Lauf der Welten nach dem Gesetz der Urweisheit regeln, kreisen Sonnen und Planeten, erfüllt von der Kraft der gottgegebenen Bewegung, um das Zentrum der Allmacht.

In nie ermüdender Schöpferlust formt der erhabene Geist in der Materie Welt auf Welt. Rastlos webt und wirkt Sein Gedanke, und aus Seiner Taten Fülle schwebt lautlos der Dank, von Engellippen gesungen, durch die Schöpfung. Die Flamme des erhabenen Willens durchglüht Sein Werk und facht das Leben auf Sonnen und Planeten immer wieder neu an. Unendlich ist des Gottgeistes Liebe, die sich der Sonne wie des Ameisenfüßchens erbarmt. Aus ihr entspringt das Gesetz der Zeugung, die Spaltung der Geschlechter in jeglichem Leben auf allen Welten.

Gottgeist ist das schaffende Wort und die schaffende Tat, das Lichtherz der Welten, und Urweisheit ist der Inhalt Seiner Gedankenfülle.

Da blickt Sein Sonnenauge in einen dunkelnden Nebel im Kreisen der Welten. Um ihn wogen die Lichtgestalten zahlloser Engel, aber der Schein ihrer Wesenswonnen vermag die Dichtigkeit des Nebels nicht zu durchdringen. Gottgeist kost Seiner Wächter Herrlichkeit mit dem Licht Seines Auges. Er kennt des Weltnebels Wesen und weiß, was er verhüllt: einen Seiner schönsten, Form gewordenen Schöpfungsgedanken.

Aus dem liebeumhegten Dunkelkörper hebt es sich nun goldleuchtend empor. Ein Engel, lichter geflügelt als die anderen, schwebt brausend durch die Wellen der Sphären herauf und wirft seine himmlische Schönheit vor die Füße des Erhabenen hin.

Da braust der Choral der Ursonnenengel, die dem Herzen Gottes am nächsten stehen, dem lichtschimmernden Cherub entgegen: „Willkommen, Erdengel!“ Und der Jubel rauscht in den sternumflimmerten Weltenräumen.

Gottgeist horcht auf. Erhabene Gelassenheit liegt auf Seinem Antlitz, während Sein Auge den Gesandten Seines Sternenkindes anblickt.

„Du nahst aus verdunkelten Tiefen. Ist Meiner Schöpfungsgesetze Sinn durchbrochen?“

Trauernd senkt der Engel sein Haupt. „Lichtsehnende Menschen rufen nach dir, erhabener Geist. Der Erde Not ist groß.“

„Wer schuf die Not?“

„Die Menschen selbst. Jener Engelgeist, den Du einst verstießest, da er sich selbstherrlich und hochmütig Deinem Weltenplan widersetzte, vermochte kraft seines eingeborenen Wesens und seiner Sendung in der Erde Stofflichkeit ein gewaltiges Reich zu gründen, das böser Triebe, um Deines Geistes zu spotten. Wohl hüllt er sich in einen schimmernden Lichtmantel, aber nur um die Menschheit durch einen falschen Glanz seines erborgten Lichtes zu betören. Unter seinem Einfluss verdirbt alles, was Dein Wille zu Dir emporgezogen hatte, die Seelen leiden Schaden, Deine Geschöpfe hadern mit Dir, da sie Dich nicht sehen, während Luzifer in lichtglänzender Stofflichkeit west. Sie halten ihn für Gott, der alles schuf, was die Menschen sichtbarlich und fühlbar erquickt. Die Arbeit im Schweiße ihres Angesichts, von Dir weisheitsvoll zum Gebot erhoben, fliehen sie, da ihnen der Gaukler im lichthellen Mantel ein greifbares Paradies ohne Arbeit, voll Luft und Freude vorzaubert. Vom Wahn irdischer Seligkeit berauscht und geblendet, verachten sie Mühe und Leid. Nur wenige lichtsehnsüchtige Menschen schreien nach Gott dem Erhabenen.“

Das lichtdurchglühte Antlitz Gottgeistes hat sich verfinstert. Und die gewaltigen Lippen tönen: „Ewiger Holdklang schien einst Meiner Schöpfung Melodie zu sein, und dennoch schuf Ich auch des Dämons Gewalt, stellte sie in der Geschöpfe Dasein, auf dass der Kampf mit ihr den Menschen zum erhabenen Sieger mache. Gezeichnet ist die Spur Meines Willens bis in die Bahnen der Gestirne, gezeichnet in dem Hilfeflug Meiner Engel, gezeichnet in dem Sein jeglicher Kreatur. Doch all das versteht der Mensch gar schlecht. Ich schuf auf Erden die Völker, jedes nach seiner Art, von der Sprache seines Blutes beschwingt. Niemand sollte ungestraft diesen Blutwillen zerstören. Ich lasse Völker straucheln und sich wieder erheben, wenn ihr Wert ihr Dasein fördert. Und Ich lasse Völker sterben, so sie untauglich sind, Meine Schöpfung sinnvoll zu gestalten. Aber selbst aus ihrem Tod schaffe ich neue Völker, und neue Gedanken werden in neuen Völkern zur Tat. Gar wohl geregelt ist der Lauf der Himmelskörper, Feuer kreisen nach ewigen Gesetzen durch das All, gebändigt durch Meines Willens strenge Hut. Aber es soll auch das Feuer gebändigt glühen im Innern jeglicher Kreatur.“

Der Erdengel hebt preisend die schneeschimmernden Arme. „Dein Geist sollte niedersteigen in die Tiefe der Menschenseele, den körperlichen Träger beherrschend. Aber sie missbrauchten Dein Licht, nannten es wahnverblendet Vernunft und machten eine gleißende Fratze aus ihm. Der Seele holder Friede ist geschwunden, das innere Schauen, das einst bis zu Deines Lichtes Quellen drang, ist vergessen, der Prophetengeist wird verlacht, und das Sonnenwort ist zum Gespött der Weisen geworden. Verschieden hast Du Dich einst in der Menschen Seele gespiegelt, als Götter und als Gott standest Du mitten unter ihnen. Das alles ist dahin. Zeus, Jupiter, Indra, Wotan, Osiris, Ahura-Mazdah, Brahma, Apollon, Ormuzd – Gebilde ihres Geistes, haben nicht vermocht, ihre Seelen zu läutern. Die Verkünder ihres Gottes oder ihrer Götter sind gestorben und haben nichts als Trümmer ihrer Lehre hinterlassen, die die Menschen dann noch verfälschten oder veräußerlichten. Orpheus singt nicht mehr und kündet nicht mehr von Dionysos, dem sonnenschönen Erdengott, kein Buddha wandelt mehr unter dem Mangobaum, den Menschen irdischen Frieden und Leidbefreiung zu schenken, Krischna hat aufgehört, heldenhaft den Sieg der Seele über die Vernunft zu preisen, Zoroasters sanftes Liebeslicht leuchtet nicht mehr, und Moses’ Feuersinn durchglüht nicht mehr das Herz Israels. Wohl hat das Volk nur einen Gott, aber es ist der Gott der Rache. Apollo schweigt, die Orakel schweigen, die Mysterien von Eleusis haben ihren Sinn verloren, das Volk schmäht die Weisheit der Propheten. Ägypten, Griechenland, Rom, Juda, die Stätten geistiger Erhebung, sind verarmt an Geist, die Philosophen und die Künste leben von dem Gute der Vergangenheit und schauen verzagt in eine grauverhängte Zukunft. Die Menschen drängen nach Leidenthaftung, sie träumen sehnsüchtig von dem heiligen Land ihrer Seele, nur wissen sie ihre Sehnsucht nicht zu deuten. O dreimal geheiligter Gott, gib ihnen den Weiser, den Tröster, das Abbild Deiner selbst. Lass ihre Sinne schauen, was ihre Seele noch nicht begreifen kann, was aber durch Deine Offenbarung zum hellen Gotteslicht werden soll.“

Gottgeist strahlt. „Aus Meinem Feuerwesen verdichtete Ich die Welten, schuf Sonnen und Planeten, darunter die Erde, Meiner Liebe schönes Kind. Ich trennte das Licht von der Finsternis, aber die Menschen begriffen nicht, dass die Scheidung auch für ihre Seele galt, dass sie wählen durften zwischen Licht und Finsternis. Ich schrieb an das Himmelsgewölbe die Schrift Meines Geistes, aber die Menschen lasen sie nicht und verkrochen sich in die Stofflichkeit ihres Erdenwahns. Da und dort flammte ein Herz auf, das Meiner Wesenheit lichte Spur trug. Ein Gotama wollte die Menschheit veredeln, aber sie glaubten nicht ihm, sondern seinen hölzernen Statuen, glaubten an Siva, den Verderber in ihrer eigenen Brust. Buddhas Leidbefreiung hielten sie für ein törichtes Gedankenweben, und seine einsame Erhöhung erhöhte die Menschen nicht. Gotama blieb tatenlos, und er half keinem Armen aus seinem Elend. Er sah das Leiden, aber er hob es nicht zur Läuterung zu Mir empor. Er verneinte das Leben, das nun ein anderer bejahen soll!“

Cherubim und Seraphim horchten auf, und ihre Flügel schlugen knisternd aneinander. Aus des Erhabenen Gedanken formt sich ein Wille, das fühlen sie alle, die lichten Beweger und Beleber der Welten.

Gottgeist erhebt sich, und ein herrliches Ursonnenstrahlen geht durch das All, als jetzt die mächtige Stimme den heiligen Willen verkündet: „So will Ich der Erde den Erlöser senden.“

Die Sphären rauschen auf, berührt vom Sonnenwort der Urheimat.

Das Reich der Engel erbebt in seliger Freude. Der Erdengel aber kniet nieder vor dem tönenden Urgeist. „Befiehl, o Herr, die Vollendung.“

„Auf wunderbare Art will Ich den Menschen erwecken, der Gottes ist, als leuchtendes Beispiel für die mögliche Vollkommenheit des Menschen, der Mein Abbild sein soll. Die einen werden vor ihm erschrecken, die anderen werden ihn hassen, die dritten werden zu ihm beten. Ob ihn wohl ein einziger ganz durchdringen, ganz durchfühlen wird? Meine unendliche Liebe zu jeglicher Kreatur soll durch diesen Erlöser Wohnung nehmen in den Herzen der Willigen. In der Seele des Einen will Ich das Reich der Himmel bewegen, und der Menschen Seelen will Ich zur Empfängnis seiner Größe öffnen.“

Der Engelsbote unterstützt die Willenssendung der Allmacht. „Herr, die Gefangenen des Wahns werden ihre Mauern durchbrechen und mit sehnsüchtigen Armen nach dem greifen, der da kommt.“

Gottes Antlitz ist voll Majestät. „Ihrer wartet ein Königreich, und dennoch werden sich viele an ihrer Hütte Armut klammern und lieber verkommen, als sich in seine Arme zu retten. Viele werden ihn groß in der Liebe nennen, viele den unnützen Wolkenträumer heißen. Ohne Trost werden von ihm gehen, die ihn mit Worten anbeten, ohne ihm nachzuleben. Der Welt Wissen wird vor ihm kein Knie beugen, aber das reine Herz wird ihm Loblieder singen, denn der Urgrund der Dinge offenbart sich nur in der Weisheit des reinen Herzens, die höher ist als das klügelnde Wissen der Vernunft. Seine erlösende Botschaft aber heißt Wandlung. Von Wonnen zu Wonnen werden die schreiten, die der Mühe Sinn begriffen haben, und sie werden mit ihres Herzens Kraft die Himmel sprengen.“

„Wie soll ich die Schöpfung vollziehen?“, schauert der Erdengel vor der Größe des Meisterwillens zusammen.

Gottgeist sinnt in die Urwonnen des Ihn umgebenden Lichtes. „Auf irdische Weise offenbare sich das Himmlische. Nicht durchbrechen will Ich das Gesetz Meiner Schöpfung. Er muss sich im Leib gestalten, wie alles Lebendige auf dem Planeten, das Meines Geistes Hoheitszeichen trägt. Die herrlichste Form, das lieblichste Gefäß sollst du, Engel, ihm wählen, und er soll zum Zeichen der Einmaligkeit jungfräulich empfangen werden und rein von Erdenschlacken sich aus dem reinsten Schoß in die Welt ringen. Aus dem Unendlichen führe Ich ihn in das scheinbar Endliche. Meine in ihm enthaltene Göttlichkeit wird ihn zu Mir zwingen, zu seinem Vater im Himmel, und sie wird alle Gerechten anziehen. Verkörpere denn, Gabriel, Mein Sonnenwort und stelle Mein Kind vor das Antlitz der Menschheit.“

Des Gottesboten Flügel rauschen auf. Die Sphären geraten in schimmernde Bewegung. Die Allmacht setzt zum herrlichsten Schöpfungswunder an. Von allen Seiten schweben die Lichtgestalten dienender Engel heran, denen der Erde Hut anvertraut ist.

Des Allmächtigen Wille tönt in überseligem Schöpfungsdrang in das strahlende Getriebe der Engelscharen. „Erzengel herbei! Stürzt euch in die Tiefen des Weltraums, wo Mein Planetenkind Erde sich nach ehernen Gesetzen durch die kalte Nacht wälzt! Gabriel, Ordner inneren Lebens, suche die arme, irdisch reine Magd und fülle ihren Leib mit der Empfängnisglut Meines Geistes, stärke den Mut der Erschreckten, gib ihr gottseligen Rat und Auftrag, das menschlich zu formen, was Mein Geist sich erlösend gedacht. Mache Mein Wort zu Fleisch und Blut und lass es leuchten in der Menschen Nacht. Schaffe den Christ! Sei Mir Bote des heiligsten Willens!“

Da drängt sich Raphael, der goldstrahlende Seraph, der trauliche Wächter irdischen Lebens, vor seinen Herrn hin. „O lass, Erhabener, nicht allzu schnell Deinen Willen Tat werden. Unvorbereitet trifft die Menschheit Dein Rettungswerk, und sie wird es nicht fassen, was sich an Göttlichkeit mitten unter ihr begibt, und des Zweifels arge Not wird ihren Sinn wankend machen. Das allzu Wunderbare, unversehens in ihr Leben gestellt, mag die Menschen verwirren und erschrecken. Drum sende vorerst den Wegbereiter, der die hohen Tage der Menschheit hellsichtig ankündigt, gib ihnen noch einmal einen Propheten als warnenden Rufer, lass ihn unter das schmachtende Volk treten und seine Stimme erheben zur inneren Wandlung.“

Gottgeist hört den bittenden Rat, sinnt und beschließt. Und Sein Gedanke formt sich zum einzigen Schöpfungsakt des Täufers. Gabriel lauscht dem Wort von der Schmach, die er von einem betagten Weibe zu nehmen hat, aus dessen Leib der Herold des Herrn geboren werden soll. Und des Engels Auge fühlt nach der Erde hin, die Stätte zu finden, wo auch dieses Wunder Wahrheit werden soll. Ein judäischer Tempelpriester und sein Weib sind es, die er auswählt für die Menschwerdung des letzten Propheten.

Das alles geschieht zeit- und raumlos. Es ist ein schöpferisches Formen und Bilden in der Idee, das Menschenworte nur stammelnd deuten können.

Um das hohe Leuchten der Urwonnen verdichtet sich jetzt alles zur strahlenden Gloriole. Ein Abglanz davon fällt auf den Planeten Erde, der im eiskalten Raum, von seiner Sonne erwärmt und belebt, seine Bahn zieht. Und viele hellsinnende Menschen erbeben im frohen Schauer eines großen kommenden Geschehens.

Der Himmel über Palästina rötet sich leise, als wäre er über und über mit Rosen besät.

Zweites Kapitel

Aus dem Steinhüttenort Karem macht sich der Tempelpriester Zacharias auf, um sein gottesdienstliches Amt in Jerusalem zu verrichten. Tausende von Priestern und Leviten sind dazu bestimmt, in wechselnder Folge die Opfer einmal jährlich im heiligen Tempel der Zionstadt darzubringen. Das Los ist nun auf den alten, vom Leben wenig gesegneten Zacharias gefallen, der seine Spättage mit Gebet und daneben laufendem Handel zugebracht hat. Er war das, was man so fromm nennt. Das Gesetz des Moses und die Überlieferungen, die sich priesterlich von Mund zu Mund fortgepflanzt hatten, immer wieder beschnitten, vermehrt und anders ausgelegt, hatten sich in ihm zu unverletzbaren Gesetzen versteinert, an denen zu rühren er nimmer gewagt hätte. Dieses spekulative und durchaus nicht ungefährliche Amt der Auslegung wollte er zeit seines Lebens den Pharisäern überlassen wissen; jenen Freidenkern Judäas, die sich vermaßen, das mosaische Gesetz zu lockern, oder den Sadduzäern, jenen Allerweltsnaturen, die sich bereitwillig dem römischen Druck unterwarfen und den Landpflegern die Füße küssten, wenn es galt, für sich einen geschäftlichen Vorteil herauszuschlagen. Für diese Leute war das Gesetz ein weit dehnbares Netz, aus dem man schlüpfen konnte, wenn man es verstand, die Buchstaben zu verschieben und dem Wort einen freien Sinn zu geben. In den Synagogenschulen wurde von früh an ihre Natur zur leichten Beweglichkeit des Gedankens erzogen, und die tüchtigsten Jünglinge wurden zum Nachwuchs für den Sanhedrin, den obersten Gerichtshof der Juden, bestimmt. Dort konnten sie ihre Spitzfindigkeiten und Trugschlüsse zum Schaden des alten Gesetzes an den Mann bringen.

Zu dieser Gattung Priester gehörte nun Zacharias nicht. Er hatte sich ehrlich bemüht, nach dem alten Wüstengesetz des grimmen Propheten zu leben, und hatte es vermieden, auch nur ein Tüttelchen daran zu ändern, ja es auch nur wegzudenken. Opferungen, Gebete, Rituale waren ihm heilige Dinge geblieben.

Nur eines lastete schwer auf seinem und seines Weibes Herzen. Kinder waren ihnen versagt geblieben. Das aber empfand man in Israel als eine Strafe für irgendwelche geheim gebliebene, nicht gebüßte Sünde.

Eine unsichtbare Wolke der Schmach legte sich um das alte Paar, wenn es durch die engen Hüttengassen von Karem schritt und sich die Augen der anderen nach ihnen stielten. Es gab sogar viele, die an der Frömmigkeit des alten Zacharias zweifelten, da sie den Schoß seines Weibes Elisabeth für immer geschlossen sahen. Gottes Auge musste seine Sünden oder die seines Weibes geschaut haben, wenn auch das Menschenauge keinen Fehl an ihnen entdecken konnte.

Nun muss er wieder nach langer Zeit vor das Auge seines Gottes treten, um im Namen seines Volkes die vorgeschriebenen Opfer darzubringen. Die Regenzeit ist da. Die Wässerlein rieseln von den Hängen über den steinigen Weg und führen Geröll in die Täler, und über den breit gedehnten Kuppen, die seine Heimat von dem nahen Jerusalem trennen, hängt ein trostloser, verhüllter Himmel. Zacharias tastet sich nur mühsam den schlechten Weg vorwärts, gestützt auf seinen Stock, eingehüllt in den Ephod, den langen Überhang, der bei den Pharisäern als ein Zeichen besonderer Gottesfurcht galt, die beutelförmige, mit einem Zipfel geschlossene Mütze auf dem ergrauten Haupt. Er übersinnt manchmal den Ritus des Rauchopfers, das er bringen muss, die Reihenfolge der einzelnen Gebete beim Speise-, Trank- und Sündopfer und die Kraft ihres Inhalts. Man kannte ihn sehr wohl in Jerusalem, wo er einst mit einem Galater einen ansehnlichen Handel getrieben hatte, und es gab dort gute Freunde, die in jungen Jahren an seinem Gewinn mit größerer Liebe gehangen hatten als an seiner Person und die sich später verloren, als sein Geld dahingeschmolzen war.

Er brauchte zwei Stunden, bevor er das regenverschleierte Zion erreichte, nachdem er durch das Steinland über öde Hänge gewandert war. Auf dem Wege hatte er die bleichgrauen Rebenstöcke auf dem Boden der Hügel dahinkriechen sehen, manchmal erstarrten Schlangen gleichend, sonst kein Baum, nur spärliches Gras in den Hügelmulden. Endlich ein paar Zypressen und Ölbäume und grünende Gärten. Da lag sie nun vor ihm, die Stadt mit den reichbetürmten Mauern und der ragenden Burg Antonia, zu deren Füßen sich der herodianische Tempel erhob, sonst leuchtend in seiner Goldpracht und Marmorschöne, heute trübumsponnen, beinahe erdrückt von Wolkenschwere. Und ihm ist, als hätte Gott Sein Antlitz von ihm gewandt.

In eines Freundes Haus fand er die erste Unterkunft. Am nächsten Tag meldete er sich im Priesterhaus des Tempels, wo er untergebracht wurde. Er durfte nicht viel sprechen, denn sein Sinn sollte sich in der Opferkraft des nächsten Tages sammeln. Der gute Zacharias fühlte schon heute die Weihe, mit der ihn sein Amt sozusagen überwehte.

Am nächsten Tage frühmorgens legte Zacharias die priesterliche Kleidung an, setzte die Haube auf, und es ging ein Leuchten von seiner Gestalt aus, als er jetzt durch die zum Gebet versammelte Judenmenge schritt, die sich im Vorhof des Tempels in den Hallen angestaut hatte. Die Sonne hatte sich aus den Wolken gegraben, und die Marmorsäulen mit dem Zedernholzgetäfel glänzten über dem bunten Mosaikpflaster der Höfe. Zacharias steigt die Treppe zum Heiligtum hinauf und entschwindet hinter dem babylonischen Vorhang den Augen des Volkes.

Er steht vor dem Rauchopferaltar. Der goldglänzende Raum birgt drei Kunstwerke: den siebenarmigen Leuchter, den Tisch mit den zwölf Broten und das Rauchfass. Er ist durch einen mit kostbaren Stickereien durchwebten Vorhang vom „Allerheiligsten“ getrennt, zu dem nur der Hohepriester einmal im Jahr Zutritt hat. Denn in diesem leeren Raum, der für den Augensinn das große Nichts, für den innerlich schauenden Gläubigen aber das unsichtbare Alles enthält, thront nach jüdischem Kult die Majestät Jahves selbst.

Zacharias nimmt die Weihrauchkörner aus dem silbernen Behälter und streut sie auf das glühende Holz. Mit ausgebreiteten Händen und zum Himmel erhobenem Haupt ruft er seinen einzigen Gott an, Dessen Fülle die Welt begnadet. Und in das Wogen seines Gebets für sein Volk schüttet er beinahe schüchtern das Leid seines eigenen Herzens, wiewohl er weiß, dass sein Flehen um den Leibessegen seines Weibes umsonst ist. Die Gebetsglut seines Wortes verdichtet sich immer mehr und mehr, und je heißer die Sehnsucht aus seinem Herzen quillt, desto mehr wird sein Herz der Erde entrückt.

Seines Volkes Leid wirft er vor den Stuhl Jehovas hin, seine Hoffnung auf das Kommen des Messias, der das Judenvolk aus der Römerschmach erlösen sollte. Um eine Prophetensendung ringt sich sein Gebet in den unerhörten Himmelsglanz, um einen einzigen sichtbaren Strahl der Gnade, der das Volk aufatmen ließe wie das dürre Feld unter dem Regenschauer.

Ein Gefühl unsäglicher Traurigkeit senkt sich in die Brust Zacharias`, seine Hände fallen kraftlos herab und sein Auge schließt sich, als könne es den Anblick des abweisenden Gottes nicht ertragen. So verharrt er, abgeschlossen von der irdischen Welt, lange in todesmatter Dumpfheit.

Aber da – in das geschlossene Auge dringt plötzlich eine Lichtfülle. Er öffnet es wie im jähen Schreck.

Neben dem Altar und an der Seite des siebenarmigen Leuchters verdichtet sich der Schein der Lampen zu nie erahntem Glanz. Es ist, als bewege sich die Luft in zitterndem Flimmern, als dränge sich das Licht von Millionen Sternen um den Altar zusammen. Und wie ein weißglühender Schacht dehnt es sich vom Altar himmelwärts, durchbricht die Decke des Heiligtums und schiebt sich in den mit strahlendem Blau erfüllten Raum, sich im Unendlichen verlierend. Und inmitten dieses Lichtbalkens gleitet eine Gestalt, schimmernd in schneeweißer Schwanenpracht, aus der Endlosigkeit herab und schwingt sich mit lautlosem Flügelschlag neben den heiligen Leuchter hin, wo sie zur plötzlichen Reglosigkeit erstarrt.

Des Tobias Wanderengel konnte nicht schöner gewesen sein als der Erzbote zu seiner Rechten. Das Strahlen seines himmelblauen Auges durchdringt sein Templerherz wie ein wonniges, mildes Leuchten aus dem Gottesherzen selbst. Die Erinnerungsbilder aus der Thora steigen auf, die da von Engeln wissen, die den Menschen in den drangvollen Augenblicken des Lebens erschienen sind.

Engel! Zacharias spricht das Wort in unsagbarer Scheu vor sich hin. Ihre Macht soll den irdischen Sinnen spotten, die Erde soll ihnen ein Sandkorn sein, die Sonne für sie linsengroß, und das Wasser der Erde, so sagt die Überlieferung, reiche nicht aus, um eine ihrer Wimpern zu befeuchten, ja, vor dem Hauch ihres Mundes erzitterte der Glanz der Sterne. Aber man sagt auch, sie gebrauchten ihre Kräfte nur, um den Welten, über die sie herrschten, zu dienen. Sie seien überhaupt der Willensausdruck Gottes und Sein Werkzeug, und Sein Lächeln sei ihnen Ermutigung für ihr Werk, Sein Trauerblick unendliches Weh.

Da erklingt plötzlich der Raum, denn eine übermenschliche Stimme tönt und lässt die Luft mitschwingen. Wie silbertönender Harfenschlag quillt es von des Himmelsboten Lippen.

„Fürchte dich nicht, Zacharias. Dein Gebet ist erhört. Dein Weib Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, dessen Name sollst du Johannes heißen. Und du wirst durch ihn Freude und Wonne haben, und viele andere werden frohlocken über seine Geburt, denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starke Getränke wird er nicht trinken, doch vom Mutterleib an wird er mit dem heiligen Geist erfüllet sein und wird der Kinder Israels viele zu Gott bekehren. Er wird vor ihm hergehen in Geist und Kraft des Elias, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungläubigen zu der Klugheit der Gerechten, und so wird er zurichten dem Herrn ein wohlbereitet Volk.“

Der Templer vermag das Gehörte nicht zu fassen. Und wie um sich zu wehren gegen das Unerhörte, vor Augenblicken noch von ihm selbst Erflehte, stammelt er in das Gleißen der Erscheinung: „Woran soll ich das erkennen? Bin ich nicht alt und auch mein Weib schon betagt?“

Da rauschen die unirdischen Schwanenflügel wie im Unwillen zusammen, dass sich die Luft im heiligen Raum wie unter Windeswehen bewegt. Und eine richterlich strenge Härte spannt das Antlitz des Engels.

„Ich bin Gabriel, der vor Gott stehet, und bin gesandt, mit dir zu reden, auf dass ich dir solches verkünde. Sieh, du wirst verstummen bis auf den Tag, da dies geschehen wird, darum dass du meinen Worten nicht geglaubt hast, die zu ihrer Zeit erfüllt werden.“

Und der Glanz verschwindet allmählich und die Gestalt des göttlichen Erzboten zerfließt in magischblaues Licht, wird wesenlos und vergraut endlich in ein Nichts. Um Zacharias schimmern wieder die Lampen des Altars, und die Decke des Heiligtums dämmert in den matten Schein.

Zacharias will laut rufen – aber seine Lippen bleiben stumm. Auch in der Kehle formt sich kein Laut.

Draußen murrt und bangt das Volk. Was zögert Zacharias von Karem so lange? Die Gebetszeit ist beträchtlich überschritten, die Ablösung wartet in der Tempelhalle, die Leviten bringen neue Opfer bereit.

Das Volk schiebt sich in drängender Neugier nach der Treppe zu dem Tor hin, das weit offen steht. Das Tor ist das Sinnbild des offenen Himmels, und man sieht durch die Lichtung die innere Tempelabteilung, die das „Heiligtum“ und das „Allerheiligste“ enthält. Die goldenen Tempelwände strahlen im Morgenlicht, und die ebenfalls vergoldeten Reben mit den mannshohen Trauben über dem Tor flimmern, als schimmere das Gold aus dem Innern heraus.

Da erscheint der Priester Zacharias im inneren Hof, langsam schreitend, mit fahlem Gesicht, und sein weißer Byssus leuchtet hell im Morgenschein. Alles blickt voll Neugier nach der patriarchalischen Gestalt, die nun im Tempeltor auf der höchsten Stufe stehen bleibt und wie entgeistert in das schreiende Blau starrt.

Ein dienstfreier Levit schiebt sich nahe an Zacharias heran und stiert mit Neugiersaugen nach ihm. „Was säumtest du so lange? Dein Auge ist erdfern. Dein Sinn weit von hier. Zacharias, sprich ein Wort – was ist dir?“

Freunde drängen sich heran, Frauen aus dem zweiten Hof suchen heranzukommen, werden aber von den Tempeldienern zurückgedrängt.

Da hebt der Greis mit Tränen in den Augen den Finger an die Lippen und deutet ihnen an, dass er stumm sei.

Das Volk der Beter wird unruhig. Und ein Ungläubiger schreit über die Köpfe hinweg: „Rede! Rede!“

Zacharias antwortet, von Tränen überströmt, mit der Fingergebärde.

Einer will ihm eine Schreibtafel reichen, auf dass er sich verständlich machen könne. Er weist sie mit Erregung zurück. Aber dann füllt sich sein Auge mit einem unerhörten Glanz, und er schreitet, über die Köpfe hinwegblickend, mit feierlichen Schritten durch das Gewoge der dichtgeballten Betermenge.

„Wohin gehst du, Priester Zacharias?“, fragt der bucklige Levit. Des Zacharias knorrige Hand deutet in die Richtung von Karem.

Drittes Kapitel

In der kleinen Steinstadt steht der vom großen Erleben erschütterte Priester vor seinem Weibe Elisabeth und blickt ihr stumm in die Augen.

Die Fassungslose reicht ihm die Schreibtafel, und er geht in die Nebenstube und schreibt, schreibt und schreibt, während Elisabeth draußen herzbedrängt wartet.

Endlich tritt er heraus, das Antlitz umschimmert von Freude, die Stirn schweißbedeckt, und überreicht ihr das vollbeschriebene Täfelchen. Sie liest voll Hast, erregt, zitternd, taumelt dann zur Tür, als wolle sie der beengten Kehle Luft bringen. Und das Entsetzen über des Mannes schweigende Lippen macht ihr Herz jagen. Und nun kommt sie zur Stelle der Engelsverheißung ... ihr wird schwarz vor den Augen ... ihr betagter Leib soll gesegnet werden ... sie wankt und fällt auf einen Schemel ...

Die folgenden Tage sind erfüllt mit zwiespältigem Gedankenweben, Zweifel und zitternder Freude. Ein Engel sprach mit Zacharias! Elisabeth weiß, unberechenbar sind die Schutzkräfte dieser Gottesboten, das lehren die alten Schriften, unerhört der Engel Wille, den Kreaturen Gottes zu dienen. Sie machen die Schwachen stark, erquicken die Müden, öffnen den Blinden die Augen, den Tauben die Ohren, den Stummen die Lippen. Aber die Lippen ihres Mannes hat dieser Engel geschlossen. Seine Tat war erfüllter Gotteswille, da ihr Mann der Verheißung nicht geglaubt.

Immer denkt sie nun an den Engel. Bis ein Tag kommt, an dem die Natur ihr einen Wink der Erfüllung gibt. Nun weiß Elisabeth, sie ist erkannt worden vor dem Herrn. Und wenn das eine geschehen, wird sich auch das andere erfüllen, die Lippenlähmung ihres Mannes wird gelöst werden, sobald sich das Kind aus ihrem Schoß ringt. Viel Wonne und Freude wird Elisabeth an dem Kinde haben, denn der Geist des Herrn wird mit ihm sein.

Es kommen die Tage der wachsenden Leibesfülle. Elisabeth hat viele Verwandte und Freundinnen, sie fühlt, wie lästig die Neugierde der Frauen in solchen Tagen ist, und bittet Zacharias, in die Einsamkeit ziehen zu dürfen, um mit ihrer fromm gesammelten Seele das Kind in ihrem Leibe würdig zu nähren. So bringt sie denn Zacharias in den nächsten Tagen in das entlegene Schechem in Samaria zu einer Freundin. Dort lebt sie zurückgezogen, ganz erfüllt von den mit Gott verwobenen Gedanken.

An das Kind gibt Elisabeth nicht nur ihren Blutteil ab, sondern sie umsorgt und ernährt es auch mit der Speise ihres Geistes, auf dass auch sie Anteil habe an der Freudebringerschaft.

Aber die Tage der Einsamkeit bedrücken sie doch, die Sehnsucht nach ihrem allein hausenden Priestergatten zehrt an ihrem Herzen, und sie wollte doch, dass das große Geschehen ihres Lebens in ihrem Hause vor sich ging. Drum mietete sie eines Tages wieder einen Esel und ließ sich von dem Sohn ihrer Freundin heimgeleiten in das kleine, steinige Karem.

Ihre Gedanken bewegen sich in diesen Wartetagen viel im Kreise ihrer Verwandten. Sie verglich sich in harmloser Eitelkeit mit dieser und jener Frau, die in ähnlichen Umständen war, dünkte sich vielleicht sogar wertvoller als sie, denn welches hochbetagte Weib hätte außer ihr noch mit einer solchen Gottesgnade aufwarten können?

Eines Tages – Elisabeth trägt das Kind schon sechs Monate in sich – sitzt sie nach alter Gewohnheit der jüdischen Frauen mit dem Mann auf dem Flachdach und sinnt in das Ziehen der Wolken, die der Frühling über das kahle Land treibt. Im Hof zu ihren Füßen liegt das Wasserbecken, auf dessen Fläche ein Papierschifflein sachte hin und her schwimmt, ein vergessenes Spielzeug eines Handwerkerkindes von nebenan. Das Dinglein bewegt wieder ihre mutterschaftsreife Seele. So wird auch ihr Johannes einst mit Schifflein spielen, denkt sie und durchgrübelt den seltsamen Namen, den ihr Zacharias auf die Tafel geschrieben hatte auf Geheiß des Engels.

„Sag, Zacharias, hast du dich nicht verhört – damals im Tempel?“

Er schüttelt überlegen lächelnd das Haupt. Es ist ein schweres Verständigen mit ihm, meist sind Gebärden seine Antwort, im Notfall die Wachstafel, in die er die Worte eingegriffelt.

Elisabeth näht an der Wäsche, und das Linnen leuchtet um sie. Dann blickt sie nach Norden, wo die Berge von Samaria dunkeln und dahinter das blühende Galiläa liegt.

„Zacharias, nun werden die Osterfahrten wieder beginnen, es drängt die Leute nach Jerusalem.“

Der Templer nickt nur und liest dann im Sefer Ruot, einer Abschrift des Salomobuches, in dem der alternde König einst magische Rezepte über die Verwendung gewisser Kräuter gesammelt hatte.

„Zacharias, ob doch wohl Maria aus Nazareth auch wieder nach Jerusalem pilgern wird? Weißt du – meine Base, die mit dem Zimmermann Joseph verlobt ist. Wenn sie der heilige Drang ergreift und sie nach Jerusalem geht, dann macht sie sicher den kleinen Umweg hierher. Sie ist ein schmuckes Mädchen geworden.“

„Dass ich nur sage, die Maria, des Josephs Vertraute, soll, hör ich, ein eigen Mädchen sein, soll sich der Jungfrauenschaft verschworen haben, selbst wenn sie einst dem Joseph zur Seite liegen würde. Na na, es wird viel gesprochen und wenig gelebt. Im Übrigen ist Joseph eine gutmütige Natur, und ihre Verweigerung ... na ja, noch liegt sie nicht auf seinem Lager. Und der Mädchen Gedanken sind noch nicht der Mädchen Taten. Die Zeit laufe!“

Elisabeth schwatzt viel, und des Zacharias Sinnen ist im Sefer Ruot vergraben, er hört kaum auf das Geplapper der Frau. Sie schwatzt nach einer kleinen besinnlichen Pause weiter, berichtet von der Nachbarin häuslichem Zwist, von der griechischen Handelskonkurrenz, von Nachrichten aus Rom, von den neuesten Göttertempeln des Divus Augustus und dass der Nathanael aus Nephtus mit eigenen Augen den Kaiser auf dem Kapitol gesehen habe, an dem Tage, da er – einmal im Jahr – den Bettler spielte, um den Göttern gegenüber entsagungsvoll zu erscheinen. Endlich berichtete sie über die Neuigkeiten aus Jerusalem. Auf dem Tempelplatz seien Sadduzäer und Pharisäer in wüstem Gezänk aneinandergeraten, bis die Wache der Burg Antonia Ordnung schuf.

Zacharias war nun ganz Ohr. Und er schrieb auf die Wachstafel den unheimlichen Namen Herodes.

Also von dem wollte er wissen? Der Juden großartiger König, ein Halbbeduine und Idumäer mit sadduzäischer Weltanschauung, in schmeichlerischer Aufdringlichkeit den Römern zugetan und ihre Bräuche nachäffend, war ebenso wenig der Freund Elisabeths als der Kaiser Augustus. Ihr Vater war unter der jüdischen Gesandtschaft gewesen – das war jetzt über vierzig Jahre her – die sich bei Antonius über Herodes und seinen Bruder Phasael beschwert hatte, weil die beiden alle Gewalt an sich gerissen hatten und den Hohepriester und König Hyrkanos zu stürzen dachten. Antonius hatte die Beschwerde abgewiesen, da ihn der schlaue Herodes vorher durch Geld bestochen. Ja, er ernannte Herodes und seinen Bruder zu Tetrarchen, das heißt Vierfürsten über ganz Judäa. Da zog der Vater der Elisabeth abermals mit vielen Juden nach Tyros zu Antonius und schrie und wehklagte mit ihnen über Herodes, den Wüterich. Aber Antonius wollte sie alle hinrichten lassen, begnügte sich jedoch dann damit, dass seine schwergerüsteten Leibwächter mehrere der jüdischen Klageschreier niederhieben. Darunter war auch ihr armer Vater. Das Blut des erschlagenen Vaters brannte anklagend in ihrer Seele gegen Herodes. Und ihr älterer Bruder war bald darauf in einem jüdischen Aufruhr in Jerusalem von des Herodes kappadozischen Soldaten niedergemetzelt worden. Händeringend hatte sie sich damals vor Mariamne, dem Kebsweib des Herodes, auf der neu erbauten Burg Masada am Toten Meer niedergeworfen und sie gebeten – sie war damals noch ein kleines Kind – wenigstens die Wegnahme der Güter ihres Hauses zu verhindern, aber die hochmütige Tetrarchin hatte sie mit dem Fuß von sich gestoßen. Weinend, von ihrem Oheim geführt, kam Elisabeth damals nach Jerusalem zurück, das gerade von den Parthern geplündert worden war. Sie war in jungen Jahren Zeugin gewesen, wie Antigonos, den die Parther zum König von Judäa ausgerufen hatten, dem Phasael und dem Hyrkanos die Ohren abbiss, als sie gefangen vor ihn geführt wurden. Oh, warum hatte Herodes nicht dasselbe Schicksal ereilt? Der feige Tyrann hatte sich nach Petra in Sicherheit gebracht.

Und dann wurde Herodes von Antonius zum König der Juden ernannt. Mit Festschmaus und Trunk wurde das Bündnis zwischen Herodes und Rom geschlossen.

Und aus ihren Kindheitserinnerungen hob sich der Tag heraus, da die Nachricht kam, Herodes habe Jericho geplündert und viele Frauen niedermetzeln lassen. Sie sah von Jahr zu Jahr den Hass der Juden gegen Herodes wachsen, nur die sadduzäischen Heuchler, die hellenischen Hebräer, hielten zu ihm und schufen eine undurchdringliche Mauer um den Wüterich. Und selbst der Himmel, auf dessen rächende Hand Elisabeth gezählt hatte, schien Herodes zu beschützen. Als er in Jericho mit vielen Edlen in einem Hause gespeist hatte, stürzte dieses ein, nachdem es der König mit den Seinen verlassen hatte. Das hielt nun Herodes für ein göttliches Schutzzeichen. Dann kam die Belagerung Jerusalems durch Herodes und die Römer. Antigonos musste sich ergeben, wurde gefangen und geköpft. Die Römer fielen über die Stadt her und Herodes hatte Mühe, die Zertrümmerung des heiligen Tempels zu verhüten. Aber das Blut der Anhänger des Antigonos floss unter dem Henkerbeil in Strömen.

Und nach dem Sieg des Oktavian über Antonius bei Aktium verstand es Herodes, sich dem neuen römischen Herrn ebenso kriecherisch zu unterwerfen wie dem alten. Der Dank dafür war die Bestätigung seiner königlichen Würde in Judäa, die Übergabe vieler palästinischer Städte an ihn und die Beistellung einer Leibwache von vierhundert Galliern und Germanen.

Juda fluchte Rom. Und sein König schmeichelte ihm.

Aber dieser Wohldiener nach oben und Tyrann nach unten versuchte doch wieder sein Volk mit sich zu versöhnen. Er baute ihm den allerschönsten Tempel mit der Burg, die er zu Ehren des Antonius von Rom Antonia nennen ließ. Sich selbst aber setzte er in die hügelige Oberstadt hin, baute sich ein festes Haus, von Ringmauern umgeben, mit einem riesigen Speisesaal aus seltenen, fremden Steinen gefügt, mit einer reich verzierten Decke, formreichen Gemächern, angefüllt mit kostbarem Gold- und Silbergerät, Galerien, die sich kreisförmig schlossen, Parkanlagen mit Teichen und Wasserwerken. Auch sonst ließ er durch seine Baukunst das jüdische Volk vergessen, was er an ihm verbrochen. Am Meer, in der Ebene Saron, in Jericho, an der Jordanquelle, an der arabischen Grenze, und vor allem in Jerusalem erhoben sich Paläste, Burgen und Prunktürme, die meisten dem Andenken seiner Familie oder dem Kaiser Augustus geweiht. Es scherte ihn nicht, dass er in vielen Bauten dem Heidentum seine Verbeugung machte, der Tempel von Jerusalem hob diese Abschwenkung seines Gewissens wieder auf.

Elisabeth überdachte das alles im Flug der Gedanken. Auch an des Königs Liebesleben blieb die Erinnerung hängen. Neun Frauen hatte Herodes mit seiner wilden Liebe zweifelhaft beglückt, sie gebaren ihm ein ganzes Rattennest von Kindern, die sich gegenseitig bekämpften. Aus Furcht vor seinen Kindern und Frauen mordete er in seiner Familie alles, was ihm gefährlich schien, sogar seine heißgeliebte Mariamne und deren Bruder Aristobulos. Angestiftet durch seine Mutter und Schwester, bezichtigte er Mariamne des Ehebruchs, was für ihn gleichbedeutend war mit der Bedrohung seines eigenen Lebens. Er ließ sie und seinen Schwager Josephus töten. Mariamne hatte ihn gehasst, und dieser Hass vererbte sich auf ihre Kinder. Von da an war der Hof des Königs erfüllt mit Ränken und Kabalen, mit Mord und Verstoßung der eigenen Söhne, mit Verleumdung, Hass und Verfolgung. Nachbarkönige beteiligen sich an den Intrigen und werfen den Hof in Verwirrung. Schmähliche Heiraten zwischen den Familienmitgliedern werden im Kopf des Herodes geschmiedet und zum größten Teil durchgeführt. Allerlei Laster halten Einzug in das verkommene Königsgeschlecht. Endlich gelingt es Antipater, dem Sohn des Herodes und der Doris, die Macht in die Hände zu bekommen. Er verleumdet seine Stiefbrüder und wird endlich des versuchten Vatermordes beschuldigt.

In diesen Tagen wird Herodes schwer krank. Seine unzüchtige Lebensweise, sein hasszerstörtes Gemüt zehren an seinem Mark. Und er nähert sich dem siebzigsten Jahr.

Vom Hof zu Jerusalem kommen nun täglich Unheilsnachrichten. Elisabeth weiß sie mit unheimlicher Phantasie auszumalen. Und Zacharias hat Mühe, ihre Fabulierkunst zu dämpfen. Die Schreibtafel wird mehr denn je zur Hand genommen, das Geschwätz der Frau mahnend zu unterbrechen.

Als der Templer nun wieder das Wort Herodes eingegriffelt, schnappt die redselige Frau gierig nach Luft.

„Antipater ist aus Rom zurück“, sprudelt sie heraus, sich selbst an der Neuigkeit weidend.

„Was suchte er in Rom?“, fragt die Schreibtafel.

„Er trug das Testament des Königs zur Bestätigung an den Hof. Er selbst ist darin zum König von Judäa ernannt, falls Herodes sterben sollte. In Rom soll Antipater über die beiden Söhne des Herodes Archelaus und Philippus Übles geschwatzt haben – du weißt doch, die beiden, die am römischen Hof nach heidnischer Sitte erzogen werden – und das kam nun an des Herodes Ohr. Nun ist der Teufel im Palast los. Ohne Ehren wurde Antipater vom König empfangen. Seine Umarmung wies der König im Zorn von sich. Der Trompeter von Antonia rief das Königsgericht aus, vor dem sich Antipater verantworten soll. Quintilius Varus, der Stadthalter von Syrien, leitet das Gericht.“

„Wessen klagen sie ihn an?“, fragte Zacharias mit dem Griffel.

„Er habe den Vater ermorden wollen“, schreit Elisabeth, platzend vor Eifer.

„Das verzeiht ihm Herodes nie“, ätzt es sich in Wachs.

Ein paar Tage darauf kommt die Nachbarin, die den Ölhandel von Karem nach Jerusalem besorgt, schnaufend ins Haus des Zacharias gelaufen.

„Gerade nach dem Weihrauchopfer, als die Posaune verklungen war, stürzt der lange Isaak von Nephtoa in den Vorhof und berichtet es brühheiß: Antipater ist im Palast des Herodes vom königlichen Gericht über Anklage des Nikolaos verurteilt und gefesselt worden.“

„Das Urteil?“, schnappt Elisabeth nach Luft.

„Tod! Was sonst? Antipater soll die Hinrichtung der beiden Söhne des Herodes verschuldet haben. Der König selbst brach den Stab über ihn und verfluchte ihn vor dem ganzen Hof. Dann brach er selbst unter der Wucht der Stunde zusammen. Man fürchtet für sein Leben.“

„Dann würde die Welt von zwei Ungeheuern befreit sein“, atmet die Priesterfrau auf.

Die Nachbarin lacht höhnisch. „Wir werden keinen Antipater zum Herrn bekommen, wohl aber einen Antipas.“ Das ist auch ein Sohn des Herodes, den er mit der Samariterin Malthake gezeugt hat. „Und was von Herodes stammt, trägt seine Wolle.“

Zacharias faltet in stummer Ergebenheit die Hände. Allzu sichtbarlich hatte sich Gott durch den Engel dem Volke Israel genähert. Die wunderbare Tempelstunde, da Zacharias von den Fittichen der Ewigkeit berührt worden war, schien ihm für das Ende des Leidens seines Volkes Bürgschaft zu sein.

Viertes Kapitel

Über der Ebene Jezreel auf einem felsigen Rücken im Galiläerland staunen im Schein des jungen Morgens Nazareths elende Steinhäuser der Sonne entgegen. Wie brennt sie heute so mild! Wie kost sie das Grün in den Tiefen, den Stein auf den Höhen Galiläas! Als ob sie heute besonders geheiligt wäre, schwebt sie aus dem Äthermeer des Ostens über dem Jordantal empor, wandelt ihre purpurne Kugel in lichtes, strahlendfließendes Gold und übergießt nun die armseligen Steinhütten der galiläischen Bergstadt mit ihrer sanften Frühlingsglut. Bis in die Felsenhöhlen der Ärmsten dringt heute ihr Segen, und die Elenden schieben ihr Schaffengerät aus den finstern Löchern in den warmen Strahl ihrer Gnade. Weiber und Kinder in zerlumptem Gewand sonnen sich unter Geschrei und Gekreisch, schrille Rufe klingen von Haus zu Haus, von Loch zu Loch. Herrlich flutet das grüne Licht aus der Tiefe von Jezreel zu den kleinen Hängen hinauf, an die sich die weißen Steinhäuser schmiegen. Von hier ziehen Händler und Handwerker ihren Geschäften nach, Eselshufe klappern über Buckelsteine, das Geschrei der Treiber hallt bis in die Höfe, wo die Frauen an den Zisternen waschen, die Kinder tollen von Gasse zu Gasse, und schriftgelehrte Männer wandeln sinnend in ihren Schwarzröcken nach der Synagoge, mehr scheu als ehrfürchtig von den Leuten gegrüßt. Da und dort ein summendes Gebet aus der Dunkelheit einer Felsenhöhle, dann der langgezogene Ruf eines Waren anpreisenden Händlers. Und überall das etwas gequetschte, aber stark aufdringliche Geschwätz der galiläischen Weiber, die sich in der aramäischen Mundart ihre Neuigkeiten zuschreien, wobei die Kehllaute schlecht wegkommen. In ganz Palästina erkannte man die Galiläer an ihrer sonderbaren Sprache, und wie einer den Mund auftat, wusste man, wo er sein Feld bebaute oder seine Fische bezog. Es war nicht klangschön und nicht sehr vokalreich, was sie da im Munde zusammenbrauten. Aber war viel mehr zu verlangen von dem Völklein, das im Laufe seiner Geschichte sich aus allen möglichen Volksstämmen und Völkern gebildet hatte? Syrier, Phönizier, Juden, Perser, Assyrer und Griechen hatten sich in alter Zeit in dem gesegneten Landstrich am See Genezareth niedergelassen. Selbst die jüdischen Stämme Naphtali und Gebulon waren schon im Uranfang stark mit Heiden vermischt, und es herrschte eine Abneigung der Judäer im Süden gegen die Galiläer im Norden, die sich von jedermann absonderten und die Herrschaft von Jerusalem nicht anerkennen wollten. Selbst die Landschaft nahm an dieser Scheidung teil und legte ihren Trennungsstrich in der fruchtbaren Ebene von Jezreel hin, hinter der dann die Berglandschaft von Samaria ihre kleinen Felsrücken erhob.

Nun liegt das regenbelastete, blühende Land unter der reinigenden Sonnenkraft. Die sogenannten „schweigenden Monate“, die wir Winter nennen, sind dahin und damit hat auch die Großherrschaft des Regens ihr Ende erreicht. Langsam erwachen die Blumen auf den Triften, Krokus und Narzissen heben ihre schimmernden Farben aus dem Grün. Die buntfarbenen Schwertlilien erheben sich stolz aus dem Blütenhain der Anemonen, die bis ins Purpurrote herüberglühen. Längst blüht der Mandelbaum an den Südhängen der Berge, und bald wird der Oleander seine schönen Blüten öffnen. Der im Dezember gesäte Weizen in den Tälern harrt schon des Schnitts, und das Unkraut zwischen den Halmen gedeiht üppig und macht den Galiläern viel Sorge. Goldiggrün leuchten die Äcker in den Steinmulden, heben sich wie Oasen aus den dunklen Felsengründen.

Dieses gesegnete Land war aber ein Anstoß für die Juden, obwohl seine Bewohner Jahve ebenso nach dem mosaischen Gesetz dienten wie die Judäer. Auch die Heiden daselbst, die fremden Restlinge aus dem Hethiter-, Heviter-, Pheresiter-, Girgisiter-, Jebusiter- und Amoriterstamm hatten sich längst dem Gott der Juden verschrieben, aber ihr Wissen um Gott und ihre Frommheit galten nicht viel bei den Juden, ihre Einfalt war in Judäa sprichwörtlich geworden, und gar die Pharisäer daselbst, jene eifernden, hochmütigen, Gott nur für sich selbst beanspruchenden Parteileute, die Abrahams Kindschaft als eine Auserwähltheit betrachteten, verlegten Galiläa verächtlich in die Nähe der Gehenna, das heißt der Hölle. Und gar Nazareth! Dieses Höhlennest mit seinem Tränkbrunnen für die Kamele und Esel, wo tagsüber nichts als Flüche zu Adonai schauten und die Weiber sich ihre Albernheit vom Halse schwätzten, dieses Nazareth konnte wahrhaftig nicht beanspruchen, eine besondere Sendung in der Geschichte des jüdischen Volkes zu besitzen. Wer kümmerte sich um Nazareth? Wem fiel es ein, als wahrhaftiger Jude nach dem Felslöcherstädtchen zu blicken, wo raue Winde ein raues Bergvolk geschaffen hatten?

Aus einem kleinen Steinhaus, das sich würfelförmig an den Hang schmiegt, klingt das Kreischen einer Säge. Der Zimmermann Joseph müht sich, noch bevor der Sabbat naht, seine vorgenommene Arbeit zu vollenden, Brettchen für einen Tisch zuzurichten, den er dem Vorbeter der Synagoge zu liefern hat. Seine Hände sind schwielig und künden von seinem Arbeitsfleiß. Das Handwerk macht ihm in Nazareth keiner nach, und er ist mit seinen Tischen und Stühlen viel begehrt. Bis nach Kapernaum am galiläischen See holen sie ihn, Römer und Juden, wenn es gilt, Gebälk zuzurichten und Stuben zu zimmern. Er ist nicht mehr ganz jung, aber noch immer im richtigen Arbeitsalter, und die wohlgeübten Hände kennen keine Rast und feiern selbst am Sabbat nur ungern. Man sagt ihm nach, seine Ahnenreihe gehe bis auf König David zurück, wiewohl das der jüdische Tempelvorsteher bezweifelt, und etwas Schriftliches hat Joseph nicht in Händen, um seiner Meinung Nachdruck zu geben. So wird er von den einen belächelt, von den anderen mit einer gewissen Ehrfurcht gegrüßt. Alle aber neiden ihm das bildschöne Kind, das sich sein Herz zur Verlobten erwählt, Maria, des Joachim und der Anna Tochter.

Aber da kommt sie eben die enge Straße herauf, den Wasserkrug auf dem Kopf, unter der Last etwas gebückt schreitend, das schöne Gesicht etwas vorgezogen, aber doch heiter blickend, als wäre die Welt um sie gar wohl geordnet. Und der schmächtige Körper wiegt sich anmutig in den Hüften.

Josephs Säge hält mit dem Gekreisch inne. Seine Maria! Er grüßt sie mit der Zärtlichkeit des aufmerksamen Bräutigams, hilft ihr auch den Krug zur Erde setzen. Beide dürfen sich ein kurzes Geplauder auf der Straße gönnen, Marias Mutter wohnt drei Straßen weiter, ihre Augen sehen nicht um die Ecke, so wird man doch noch sein Herz ein wenig erleichtern dürfen.

Ihr Atem geht scharf, da sie sich von der Last ein bisschen befreit sieht, und ihre jungen Brüste wogen. „Hartes Holz, das du da sägst“, sagt sie mit Kennerblicken. „Den Tisch zerbrechen fünf Kappadozier nicht.“

„Ebenso stark muss das Holz sein, das einmal sich unter deinen Händen wiegt“, lächelt Joseph und blickt ihre Schlankheit von der Seite an.

Sie errötet und blickt weg. Joseph ist ein Schäker und scherzt sich gar zu gern ins Kinderwesen. Sie wehrt sich mit fanatischem Trotz gegen das Kinderkriegen, teils aus übermäßiger jungfräulicher Scheu, teils aus einem Gelöbnis heraus, das sie eines Tages getan, da sie eine junge Freundin im Wochenbett sterben gesehen hatte. Joseph sollte an ihrer Mädchenhaftigkeit genug haben, ihr frauliches Geblüt sollte ihn erquicken, ihre Schönheit sein Auge laben, aber das Tierische im Menschen sollte ihr fern bleiben. Das hatte sie sich an einem Sabbatabend gelobt und hatte es mit so tiefer Aufgewühltheit in ihrem Herzen verarbeitet, dass sie sich einbildete, Gott müsse den Schwur als einen unbrechbaren ansehen. Sie war ein großes Kind und das Leben hatte noch viel an ihr zu ordnen.

Sie scheucht nun eine Biene weg, die um ihren Hals summt, der sich wie schimmernder Alabaster aus dem gefalteten Hemd hebt. Und sieht nun Joseph an, hoffend, dass seine übermütigen Gedanken verflogen sind.

„Seh ich dich am Sabbat?“, fragt der Zimmermann gespannt.

Sie nickt freundlich. „Du kommst doch zu meinen Eltern? Wir werden gemeinsam die Lampen anzünden und das Gebet sprechen. Und in der Synagoge will ich an deiner Seite stehen.“

„Ist deine Schwester schon gesund?“

„Das Halsgeschwür ist aufgegangen, und sie hat eine gute Nacht verbracht.“ Mira nannte sich die Schwester, die vor Wochen eines Mannes Weib geworden war. „Sie wird zu Simon Jona an den galiläischen See fahren, die Luft dort ist heilend und mild.“