Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

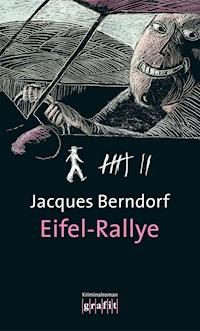

- Herausgeber: KBV

- Kategorie: Krimi

- Serie: Eifel-Krimi

- Sprache: Deutsch

Eigentlich will Siggi Baumeister im Garten seines Bauernhauses einen Teich anlegen, aber außerhalb der idyllischen Eifel brauen sich am politischen Horizont dunkle Wolken zusammen. Eine spektakuläre Schlagzeile macht den Vollblutjournalisten neugierig: In einem Schweizer Hotelbadezimmer ist ein hochrangiger Politiker zu Tode gekommen. Als Siggi Baumeister beginnt zu recherchieren, findet er das, was er immer findet: Alle Spuren deuten auf einen Mord hin! Ein temporeicher Kriminalroman des Eifel-Krimi-Gurus Jacques Berndorf, in dem sich sein pfeiferauchender Ermittler diesmal an die ganz große Politik heranwagt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 303

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Jacques Berndorf

Eine Reise nach Genf

Vom Autor bisher bei KBV erschienen:

Mords-Eifel (Hg.)

Der letzte Agent

Requiem für einen Henker

Der Bär

Tatort Eifel (Hg.)

Mond über der Eifel

Der Monat vor dem Mord

Tatort Eifel 2 (Hg.)

Die Nürburg-Papiere

Die Eifel-Connection

Eifel-Bullen

Eifel-Krieg

Der König der Eifel

Magnetfeld des Bösen

Auf eigene Faust / Bis der Hass euch bindet

Jacques Berndorf ist das Pseudonym des 1936 in Duisburg geborenen Journalisten, Sachbuch- und Romanautors Michael Preute.

Sein erster Eifel-Krimi, Eifel-Blues, erschien 1989. In den Folgejahren entwickelte sich daraus eine deutschlandweit überaus populäre Romanserie mit Berndorfs Hauptfigur, dem Journalisten Siggi Baumeister. Dessen bislang jüngster Fall, Eifel-Krieg, erschien 2013 als Originalausgabe bei KBV.

Berndorf setzte mit seinen Romanen nicht nur die Eifel auf die bundesweite Krimi-Landkarte, er avancierte auch zum erfolgreichsten deutschen Kriminalschriftsteller mit mehrfacher Millionen-Auflage. Sein Roman Eifel-Schnee wurde im Jahr 2000 für das ZDF verfilmt. Drei Jahre später erhielt er vom »Syndikat«, der Vereinigung deutschsprachiger Krimi-Autoren, den »Ehren-Glauser« für sein Lebenswerk.

Jacques Berndorf

Eine Reise nach Genf

Originalausgabe© 2015 KBV Verlags- und Mediengesellschaft mbH, Hillesheimwww.kbv-verlag.deE-Mail: [email protected]: 0 65 93 - 998 96-0Fax: 0 65 93 - 998 96-20Umschlagillustration: Ralf KrampPrint-ISBN 978-3-95441-355-3E-Book-ISBN 978-3-95441-279-2

Für Tibi und Alfred Etten,in Erinnerung an Walter Becker,für die neuen MenschleinJulia Schmitz, Christina Lothmannund Christoph Leyendecker.

»Man kann von Messerwerfern natürlicherweise keine Nachsicht erwarten; das Messerwerfen ist ihr Geschäft.«Raymond Chandler an Charles Morton im Oktober 1950

Inhalt

Erstes Kapitel

Zweites Kapitel

Drittes Kapitel

Viertes Kapitel

Fünftes Kapitel

Sechstes Kapitel

Siebtes Kapitel

Achtes Kapitel

Neuntes Kapitel

Zehntes Kapitel

Von Jacques Berndorf bei KBV erschienen

ERSTES KAPITEL

Eigentlich sollte ich schleunigst aus dem Haus rennen, weil der Brotwagen schon wieder abfahren wollte. Aber das ging nicht, weil meine Katze Krümel innige Freundschaft mit einer Hummelfamilie geschlossen hatte. Diese Hummeln hatten ihren Unterschlupf hinter einer Holzlatte, die die Zarge meiner Haustür begradigte. Krümel saß in der offenen Haustür und beobachtete freundlich die Horde, die unter solch mächtigem Schutz in Ruhe aus- und einfliegen konnte. Da kann man nicht hinausrennen und ganz profan nach Brötchen, Eiern, Käse und Eifeler Leberwurst schreien. Außerdem ist es eine langjährige feste Abmachung zwischen Krümel und mir: Bei derart wichtigen Dingen hat sich der andere herauszuhalten, bis alles gelaufen ist. Als der Hummelflug nach einer Weile sein Ende hatte, war mein Brot-und Eierlieferant schon im nächsten Dorf. Ich war sauer, und Krümel war zufrieden. Das ist häufig so in diesem Haushalt. Wahrscheinlich würde sie jetzt stolz ins Dorf schleichen und irgendeinen Kater verführen, wie Katzen eben so sind.

Theresa war hinter mir und sagte auf ihre beinahe lautlose Art: »Ich habe übrigens gestern Abend meiner Mutter versprochen, sie heute zu besuchen.«

»Dann musst du das tun.« Ich drehte mich vorsichtshalber nicht herum. »Ich arbeite an meinem Teich weiter.«

»Es ist vielleicht einfacher für dich, eine Weile allein zu sein«, schlug sie zaghaft vor.

»Das ist möglich«, sagte ich. Vor mir lag immer noch die Sonne auf den alten Pflastersteinen im Hof, hinter mir das Dunkel des Hausflurs. »Wie lange wirst du bleiben?«

»Ich weiß es nicht«, sagte sie. »Ein paar Tage vielleicht. Ich habe sehr lange nicht mehr mit meiner Mutter gesprochen.«

»Ist recht«, nörgelte ich unbeteiligt. »Du kannst mich ja anrufen.« Dann ging ich hinaus durch die Sonne in die Garage, holte mir einen Spaten, Spitzhacke und die Schubkarre. Als ich an der Haustür vorbeikam, war Theresa verschwunden.

Ich werkelte so vor mich hin, war aber nicht recht bei der Sache. Ich versuchte, eine Felsnase wegzustemmen, weil ich Furcht hatte, sie würde die Teichfolie einreißen.

Dann stand Theresa da mit ihrem Riesenmatchsack und murmelte: »Es ist wohl aus, oder? Ich störe doch nur, oder? Du willst doch eigentlich alleine leben, oder?«

Ich gebe zu, ich war einfach wütend. Nicht nur auf Theresa, sondern auf die ganze Welt. Wahrscheinlich am meisten auf mich. Ich sagte heftiger, als ich eigentlich wollte: »Du hast sechs Wochen hier mit mir gelebt. Jetzt, wo’s ernst wird, kriegst du Angst und gehst stiften.«

Sie sagte eine Weile gar nichts, dann murmelte sie: »Na ja, ein bisschen ist es schon so, das mit der Angst. Aber ich habe ja auch Erfahrungen gemacht …«

»Ich bin der Neue, nicht schon die Erfahrung«, widersprach ich.

»Hast du Angst?«, fragte sie schnell. Sie legte den Matchsack an den Rand der Grube, hockte sich ins Gras und fischte mit den Lippen nach einer Haarsträhne, die der Wind über ihr Gesicht blies.

»Na sicher habe ich manchmal Angst. Ich …«

»Auch Angst vor mir?«

»Das weniger«, sagte ich. »Fahr zu deiner Mutter, sprich mit ihr, ruf mich dann an … na ja, wir könnten eine Pause machen, nicht wahr?«

Sie nickte so ernsthaft wie ein nachdenkliches Kind.

»Pause ist gut«, murmelte sie. Dann stand sie auf, nahm den Matchsack, hing ihn sich über die Schulter, sah mich an, lächelte kurz und gequält und ging. Ich hörte, wie sie den Motor startete und langsam, fast ohne Gas zu geben, vom Hof rollte. Dann gab sie Gas, bremste offensichtlich scharf, gab wieder Gas, trat wieder auf die Bremse, dann schlug ihre Wagentür, und sie bog ohne ihren Matchsack um die Ecke, hockte sich in das sommerdürre Gras und sah mich an. »Es war aber doch sehr schön«, murmelte sie.

»Es war sehr schön«, bestätigte ich verkrampft.

»Weißt du denn, wovor wir Angst haben?«

»Vor den Erfahrungen der alten Art«, sagte ich. »Wir sind zwei alte Krähen mit sämtlichen beschissenen Erfahrungen, die Beziehungskisten so mit sich bringen.«

»Ja«, sagte sie sanft. »Ich wollte das nur wissen. Was wirst du tun?«

»Ich weiß es nicht. Eine Geschichte machen, irgendeine.« »Watermann? «

»Wahrscheinlich Watermann.«

»Aber niemand wird es drucken, hast du gesagt.« Sie zog einen Grashalm durch ihre linke Hand.

»Wenn das Ergebnis der Beachtung wert ist, wird man es drucken.«

Ich war sehr störrisch, und wenn ich heute überlege, auch ein wenig erschöpft und verzweifelt.

»Was ist, wenn man dich verprügelt? Oder tötet?« Das ›tötet‹ kam scharf, wie eine kleine Explosion.

»Wer soll mich töten?« Jetzt war ich wirklich wütend.

»Watermann ist getötet worden«, sagte sie einfach. »Jedenfalls glaubst du das.«

»Im Gegensatz zu mir war er gefährlich. Wenn er Zeit gehabt hätte zu reden, wäre wahrscheinlich die Regierung am Ende gewesen, die Bundesregierung, die Landesregierung.«

»Wenn du dich aufmachst, das zu beweisen, wird jemand kommen und dich nicht gerade höflich auffordern, deine Untersuchungen einzustellen.«

»Das ist mein Job«, stellte ich fest.

»Das muss er nicht sein«, sagte sie. »Ich habe Angst, dass sie dich zu Tode ramponiert in einen Zinksarg legen und der Öffentlichkeit versichern, du hättest einen tödlichen Unfall gehabt.«

»Dann wird mich die Welt nicht mehr interessieren«, sagte ich mannhaft.

»Mach es gut, mein Held«, murmelte sie mit einem schnellen ironischen Lächeln. »Ich kann diese dumme Opfertierhaltung nicht ausstehen und … na ja, es war wirklich schön.« Sie stand erneut auf und ging zum zweiten Mal. Diesmal fuhr sie weg und kam nicht wieder.

Die Sonne stand hoch und steil, und ich kochte mir einen starken schwarzen Kaffee und sah im Gästezimmer nach. Sie hatte alle ihre Sachen mitgenommen, sie hatte nicht einmal den dünnen schwarzen Pullover dagelassen, den wir ihr gekauft hatten, damit sie schneller ausgezogen war, wenn wir es kaum mehr erwarten konnten.

Ich war nicht nur müde und erschöpft, ich war auch todtraurig und stand mir selbst im Weg. Es war nicht mein Tag, es war nicht meine Woche, und ich fragte mich, warum ich sie nicht zum Dableiben überredet hatte. Ich hatte nicht den Funken Mut, ich fand mich ekelhaft.

»Hör zu«, erklärte ich meiner Katze beiläufig, »es ist durchaus möglich, dass ich verreise. Ich erwähne das nur, um ein für alle Mal klarzustellen, dass ich nicht damit einverstanden bin, dass während meiner Abwesenheit in diesem Haus alle Katzen des Dorfes rauschende Feste feiern. Beim letzten Mal haben irgendwelche blöden Kater auf der Bettwäsche in Tante Friedas alter Kommode geschlafen, und Porzellan ging zu Bruch. Was ich sagen will, ist: Hände weg von meiner Aussteuer!«

Sie blickte ungeheuer arrogant in die Gegend, stellte den Schwanz steil wie ein Sehrohr und stolzierte davon, als habe sie soeben eine Miss-Wahl gewonnen. »Na gut, dann mach doch, was du willst. Aber sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt.«

Ich duschte und überlegte, wie ich argumentieren sollte. Mir fiel nichts Gescheites ein. Ich probierte alles mögliche aus. Ich versuchte es auf die eindringliche Tour, auf die sanfte, auf die intelligente, es blieb lahm.

Ich erreichte Mannstein in Hamburg erst am Mittag. Ich sagte: »Ich will Watermann machen.«

Mannstein war ein guter, kühler, herzlicher Mann. Er lachte und erwiderte: »Die Leiche ist seit fünf Jahren kalt, vergessen Sie die Sache.«

»Lesen Sie es denn, wenn ich es Ihnen auf den Tisch lege?«

Er war eine Weile still, dann fragte er vorsichtig: »Haben Sie etwas Neues? Ich meine: Können Sie beweisen, dass es Mord war?«

»Noch nicht.«

»Lassen Sie es sein. Kein Mensch will etwas über Watermann lesen, Watermann ist tot. Möglicherweise war er ein Schwein, wahrscheinlich. Aber das ist bekannt, und niemand interessiert sich für ihn.«

»Doch, ich.«

»Niemand wird Ihre Recherchen vorfinanzieren«, mahnte er mild. Er kam immer sehr schnell auf den Punkt.

»Ich möchte Sie nur bitten, es zu lesen«, sagte ich matt.

»Das tue ich. Verrennen Sie sich nicht.«

Ich versuchte es bei Strehlau in München. Ich begann sehr vorsichtig: »Was würden Sie zum Stichwort Watermann äußern?«

»Zunächst einmal nichts«, murmelte er. »Es sei denn, Sie bringen mir den Beweis, dass er ermordet wurde. Und den Mörder!«

»Nehmen wir an, ich kriege den Beweis.«

»Dann bin ich bereit, dafür angemessen zu zahlen.«

»Was ist angemessen?«

»Wie sieht Ihre Vorstellung aus?«

»Zehntausend für die Spesen im Voraus.«

»Sind Sie krank? Ich meine, ich könnte mich mit der Hälfte einverstanden erklären. Also, wie sieht der Beweis aus?«

»Was glauben Sie: Wer hatte ein Interesse daran, aus Water-mann einen toten Watermann zu machen?« Ich lachte tief und kehlig, was erfahrungsgemäß vertrauensbildend wirkt.

»Ungefähr fünf bis sieben Gruppen«, sagte er schnell und lapidar. »Die Tatsache, dass dieser Mann plötzlich tot in seiner Hotelbadewanne schwamm, hat Seufzer der Erleichterung ausgelöst, die man auf dem Mond hören konnte. Also, Baumeister, reden Sie nicht um den heißen Brei herum.«

»Wir wissen, dass er bis oben voll war mit Medikamenten. Wir wissen weiterhin, dass er zwei zusätzliche Pillen nahm, die er aufgrund der vorher eingenommenen Beruhigungsmittel nicht mehr selbst nehmen konnte. Also muss ihm die jemand eingeflößt und ihn in die Badewanne expediert haben.«

»Aha«, sagte er schnell. »Und Sie suchen diesen Mann. Und wenn Sie ihn gefunden haben, zahlen Sie ihm einen Hunderter für sein bibberndes Geständnis. Darauf wollen Sie doch hinaus, oder?« Er lachte nicht einmal.

Ich räusperte mich. »Also erstens kann es meines Wissens nach sehr wohl eine Frau gewesen sein. Zweitens gab es einen Mann, der gewissermaßen als Inspizient der Sache fungierte.« Ich dachte wütend: Wenn ich schon übertreibe, soll es wenigstens überzeugend klingen.

»Gibt es Beweise?« Er war noch vorsichtiger als ein Autofahrer auf den Klippen von Dover.

»Ich mache mich auf den Weg, um diese Beweise zu holen.«

»Zu holen oder zu finden?«

»Nein, nein, zu holen. Watermann ist nicht von einer Person oder von einer Gruppe ermordet worden. Sagen wir: Es war eine konzertierte Aktion.«

»Exklusiv?«

»Na sicher exklusiv.«

Er war wieder still. Dann fragte er: »Wer weiß davon, dass Sie erneut recherchieren?«

»Niemand, noch niemand.«

»Sehen Sie zu, dass es möglichst unter der Decke bleibt. Ich habe keine Lust, Spesen an einen Toten zu bezahlen. Ich überweise Ihnen die Fünf.«

»Bitte jetzt per Fax und bitte heute«, sagte ich. »Ich melde mich von unterwegs.«

»Ich lasse Ihnen das Geld sofort anweisen. Seien Sie nicht unnötig heldenhaft.«

»Ich bin kein Held, ich arbeite für meine Pension.«

»Und noch etwas. Unter den zwei- bis dreitausend Spuren, denen man in Sachen Watermann nachgehen sollte, ist eine Frau. Sie heißt Minna Tenhövel, stammt aus Kiel, ist jetzt ungefähr dreißig Jahre alt und hat damals, als es geschah, angeblich ein Kind von Watermann gekriegt oder erwartet.«

»Ist das nicht verfolgt worden?«

»Zumindest nicht gründlich, weil die Frau sich versteckte. Sie ist Geschäftsführerin in einem Bistro, Kiel-Stadtmitte. Das Ding heißt Harlekin oder Clown, irgendetwas in der Richtung. Ich weiß es so genau, weil ich dort schon mal ein Bier getrunken habe.«

Ich ging in meine Teichgrube, holte das Werkzeug und die Schubkarre, brachte alles an seinen Platz und rief dann Christa an, ohne deren beharrliche Putzfrauenarbeit ich längst im Chaos versunken wäre. »Ich muss verreisen, fütterst du Krümel?«

»Na sicher. Bist du lange fort?«

»Ich weiß es nicht. Ich ruf dich an, falls es etwas geben sollte. Die Post könntest du reinholen. Die alten Rosen blühen, du solltest dir einen Strauß pflücken.«

»Das mache ich nicht, das ist zu schade.«

Folgte das obligate Telefonat mit meiner Bank, ob sie denn bereit wäre, mir ein paar Mark auszuzahlen. Meine Bank war wie immer sibyllinisch. Sie sagte, es seien zwar fünftausend per Fax angewiesen worden, aber ob die auch wirklich eintreffen würden, sei ja in diesen bitteren Zeiten höchst ungewiss. Ich wollte schon platzen und irgendetwas Unfrommes äußern, als mit gedehnter Sprechweise der Zusatz kam: »Wir könnten Ihnen natürlich etwas auszahlen.« Da ist man als Kunde richtig froh.

Angedreckt wie ich war, fuhr ich zur Bank, weil ich aus Erfahrung weiß, dass man eine gute Ausgangsposition nutzen muss. Sie hatten gesagt, ich würde Geld bekommen, also durfte man ihnen keine Zeit geben, länger darüber nachzudenken. Ich bekam Geld.

Ich packte eine Tasche voll Jeans, Hemden, Strümpfe und dergleichen Dinge mehr, stellte mich in die Haustür und dachte darüber nach, ob das, was ich zu tun beabsichtigte, auch nur den Hauch von Vernunft hatte. Die Antwort war ein klares Nein, und ich war zufrieden. Die größten Taten in der Menschheitsgeschichte waren aus ähnlichen Beweggründen zustande gekommen: bloße Raffgier, ungeheuer dämlicher Messianismus, schlichter Frust und das Gefühl, endlich einmal aus diesem dämlichen, kleinkarierten Alltag ausbrechen zu müssen. Wenn ich mich recht erinnere, war das bei Christoph Kolumbus auch nicht viel anders gewesen. Warum sollte ich den Watermann-Mord nicht recherchieren? Ich packte den Schlafsack in den Jeep, weil ich Hotels oder Pensionen sparen wollte. Ich vergaß die Schreibmaschine ebenso wenig wie Briefmarken und den Feldstecher. Die zwei Dosen Ölsardinen allerdings ließ ich in weiser Absicht zurück: Man kann nie wissen, wie abgerissen man heimkehrt, und nichts macht depressiver als ein leerer Eisschrank mit einer halben Tube Senf aus dem vergangenen Jahr.

Es fehlte nur noch die Rasur, die Dusche, frische Kleider und ein fröhliches Lied auf den Lippen.

Als ich duschte, lärmte jemand unten im Flur herum und sprach offensichtlich mit sich und der Welt. Ich stellte mich nackt und triefend auf die Treppe und sagte: »Ja bitte?«

Es war mein Freund und Hausbesitzer Alfred, der grinsend und verschwitzt feststellte: »Also erstens ist es so, dass ich ein Bier brauchen könnte.«

»Im Eisschrank.«

»Und zweitens ist es so, dass du eben mal runterkommen kannst. Helfen beim Abladen.«

»Beim Abladen wovon?«

»Heu. Nicht viel, drei- bis vierhundert Ballen.«

Ich nickte, da ich mir bewusst bin, dass man die Landwirtschaft unterstützen muss. Ich zog mir also Arbeitskleider an und ging nebenan vor die Scheune. Er hatte das Laufband schon in Betrieb, stand oben an der Luke und sagte fröhlich: »Los geht’s!«

Es dauerte eine Stunde, ich war verdreckt und verschwitzt, und es schien mir durchaus nicht mehr sicher, dass Watermann eine gute Recherche sein würde. Ich zog mich nachdenklich ins Badezimmer zurück, stellte mich erneut unter die Dusche und begann mich langsam wohlzufühlen. Ein kleiner Ausflug, das war es, was ich jetzt brauchte.

Krümel trottete mit mir zum Jeep, sah den letzten Gepäckstücken nach und wusste, sie würde nicht mitfahren können. Da war sie beleidigt und verschwand. Ich gab Gas und dachte, dass es manchmal verdammt gut war, die Eifel einige Hundert Kilometer hinter sich zu lassen. Ich fuhr stracks nach Köln und weiter über die A 1 in Richtung Bremen und hielt erst wieder an, als ich tanken musste. Die Bratwurst, die ich mir an der Raststätte gönnte, schmeckte so schlecht, dass vorsichtige Leute wahrscheinlich gleich das nächste Krankenhaus aufgesucht hätten.

Ich fühlte mich gut, ich wollte wissen, was mit Watermann geschehen war, und ich hatte nicht die geringste Ahnung, wie oft ich diesen Entschluss noch bereuen würde. War es möglich, Watermanns Fall in wenigen Sätzen zu beschreiben, war Watermann überhaupt fassbar? Ich versuchte es.

Da ist jemand mit einer kometenhaften Karriere als Berufspolitiker. Ein Christ, oder besser, einer, der auf christlich macht. Im Sog irgendeines politischen Mäzens wird er Minister, Parteichef, Ministerpräsident eines Bundeslandes. Er mag Macht, er mag sie sehr, und als sie seine Droge ist, wird der Mann unkontrollierbar. Er steckt knietief im politischen Sumpf, er wittert Gefahr und schafft sie sich vom Hals, indem er politische Gegner mundtot macht, übel über sie redet, die Justiz gegen sie einzuspannen versucht. Als man ihm auf die Schliche kommt, gibt er dem Volk großäugig und großmäulig sein Ehrenwort. Dann besteigt er ein Flugzeug und reist in den Urlaub. Dort ruft ihn ein nie identifizierter Mann an und sagt, er habe ihm Entlastungsmaterial zu verkaufen, höchst wichtige Unterlagen. Gut, sagt Watermann, ich komme! Er fliegt nach Genf ins Hotel Beau Rivage. Dort findet man ihn dann, vollkommen angezogen, korrekt gekleidet in einem seiner schrecklich korrekten Anzüge. Er liegt in der mit Wasser gefüllten Badewanne seines Apartments und ist tot. Nach quälenden Tagen lautet der Befund der Gerichtsmedizin: Tod durch Einnahme von Medikamenten, Selbstmord!

Dabei glaubt die halbe Nation fest daran, er sei ermordet worden, oder wie es an den Stammtischen heißt: Irgendetwas stimmt da nicht.

Später, als vollmundig und christlich verlogen behauptet wird, er sei freiwillig zum Sterben in die gemietete Badewanne gestiegen, stellt sich heraus, dass er in Verbindung zu dubiosen Waffenhändlern stand, dass er viel wusste vom illegalen Verkauf von deutschen U-Boot-Plänen nach Südafrika, dass er in der Ex-DDR heimlich auf Staatsbesuch war, dass er dort etwas mit Ge-heimdienst-Nutten hatte, dabei gefilmt worden war, dass viele Menschen Grund gehabt hatten, ihn zu hassen.

Nur die Ehefrau und der Bruder behaupten mit eisern lächelnder Beharrlichkeit: Er ist ermordet worden! Bist du ermordet worden, Watermann?

Ich dachte wütend: Lieber Himmel, wie kann ein Mann von Gran Canaria nach Genf reisen, um Entlastungsmaterial zu kaufen, wenn er doch weiß, dass es gar kein Entlastungsmaterial geben kann? Aber da er in der Badewanne lag und tot war, musste irgendetwas ihn nach Genf gelockt haben.

Aber was?

In Bremen bog ich auf die E 71 nach Cuxhaven ab und verließ die Autobahn in Neuenwalde. Ich fuhr westwärts nach Dorum, von dort nach Dorumer Neufeld. Der Tag ging klar und warm zur Neige, ich hockte auf dem Deich und starrte hinaus auf das Meer. Es war sehr friedlich, und neben mir klammerte sich ein kleiner Bläuling an einen langen Grashalm und ließ sich vom Wind wiegen.

Linker Hand war ein Campingplatz, und irgendjemand schrie, beim alten Hannes gebe es frische Fritten. Jemand anderer brüllte zurück, er würde lieber seine Socken fressen als Fritten von Hannes. Es war eine friedliche Welt, und irgendwann legte ich die Rücksitze im Jeep um, breitete meinen Schlafsack aus und kroch hinein. Ich schlief nicht, ich versuchte mit Watermann zu sprechen. Aber er war nichts als tot und produzierte unentwegt leere, farbige Sprechblasen.

Um vier stand ich auf, vom Meer her kam ein gläserner Glanz, es war leicht dunstig, der Wetterbericht sagte, es werde sommerlich warm. Ich kroch aus dem Jeep und machte ein paar Schritte jenseits des Deiches in eine Wiese hinein, um die ein Elektrozaun gezogen war. Eine Pferdemami, die so aussah wie ein Haflinger, zog mit einem frischen, langbeinigen, gut gelaunten Baby ihre Bahn. Das Fohlen versuchte so etwas Ähnliches wie einen Galopp und knallte dabei mit einem erstaunten Schrei gegen Mamis warmen Bauch, besann sich und suchte nervös nach Mamis Zitzen, dann war es still.

Hinter einem Weidengebüsch hatte jemand ein kleines Zelt aufgebaut. Daneben lehnten an einen Zaunpfahl gekettet zwei Fahrräder. Auf das helle Tuch des Zeltes hatte jemand mit Talent den Spruch gesprüht: »Wenn Gott lebt, ist das sein Problem.« Darunter stand in einer ungelenken Kinderschrift »Unsere selbst gemachte Vierfruchtmarmelade ist der absolute Hammer!« Über einem Zweig der Weide hingen zwei Handtücher, ein winziger Bikini, eine Badehose, ein Küchenhandtuch. Glück im nordischen Winkel.

Ich würde es bei Watermann mit einer kaum glaublichen Menge an hochfeinen Adressen zu tun haben, und ich fragte mich, ob diese Leute gewillt waren, mit einem Journalisten zu sprechen, der aus einem Eifel-Bauernhof kam und so knickerig war, dass er in seinem Jeep schlief. Wahrscheinlich würden sie mich mit einem gequälten »Igittigitt« vom Acker weisen oder, noch schlimmer, mir eine ausgediente Krawatte schenken und den nächsten Dorffriseur empfehlen.

Watermann hatte viele Jahre beharrlich daran gearbeitet, um in diese Kreise zu kommen. Er hatte sogar eine Frau aus hochnob-len Kreisen heiraten dürfen, war sicherlich jahrelang als der kleine Gutbürgerliche gelaufen, der Talent hat, auf seine Chance lauert. Watermann, der sich einschleimt, wie die Jugendlichen heute sagen.

Wahrscheinlich war es besser, zunächst herauszufinden, an wen ich mich nicht wenden durfte, um nicht den Frust einer arroganten Abfuhr zu riskieren oder um ausgelutschte Quellen zu neuer sinnloser Erzähllust zu verführen. Gibt es jemanden, der fünf Jahre lang geschwiegen hat und jetzt endlich zu reden bereit ist? Ich dachte matt, dass dafür nur jemand infrage komme, der hochdepressiv sein musste.

Warum kümmerte ich mich eigentlich um die Hinterlassenschaft einer so gefährlichen Leiche? Nehmen wir an: Watermann stirbt. Die, die wissen, wie es geschah, können wieder beruhigt in ihre Löcher verschwinden. Werden sie freiwillig wieder herauskommen? Natürlich nicht.

Kluge Kriminalisten haben gelegentlich geäußert, dass kein Mord perfekt geplant werden kann. Er wird nur zum perfekten Mord, weil bestimmte Zufälligkeiten dem Täter entgegenkommen. Gab es eine Chance, diese Zufälligkeiten zu entdecken?

Wie lockt man Ratten, die überhaupt keinen Hunger haben, aus ihren Löchern?

Ich kletterte wieder auf den Deich und starrte auf das Meer. Nehmen wir an, Watermann ist getötet worden.

Nehmen wir weiter an, die, die ihn töteten, gehen in aller Ruhe und Beschaulichkeit ihrem gewohnten Gewerbe nach, verdienen Geld, treiben Politik, kaufen und verkaufen Waffen und freuen sich auf die nächste Kur in Ischia. Was würde sie veranlassen, aus der Deckung zu kommen?

Ganz langsam schien eine Idee in meinem Kopf Gestalt anzunehmen. Aber sie blieb noch vage, weil im gleichen Augenblick Angst entstand. Es war einleuchtend: Wenn es mir gelang, diese Leute aufzuschrecken, dann würden sie mit aller Gewalt versuchen, mich zum Schweigen zu bringen. Ich marschierte stracks zu meinem Jeep zurück, kroch in den Schlafsack und schlief ein. Ich wurde wach, weil eine Bande kleiner Kinder neugierig auf diesen komischen Onkel in seinem Jeep starrte. Zwei von ihnen hatten sich die Mühe gemacht, auf die Kühlerhaube zu klettern. Als ich die Augen öffnete, waren sie viel zu verdattert, um zu flüchten. Sie lächelten mich an.

Ich sagte: »Wenn einer von euch mir eine Kanne Kaffee besorgt, spendiere ich jedem eine Flasche Limo.«

»Meine Mama hat eine Thermoskanne«, schrie ein Rothaariger mit einer Zahnlücke so breit wie sein fröhlicher Mund.

»Na denn«, sagte ich und rappelte mich hoch. Ein kleines Mädchen behauptete, sie könne eine Kanne besorgen, die schwarz-weiß und viel größer sei. Sie stoben davon.

Als sie wiederkamen, hatten sie wirklich eine volle Kaffeekanne dabei, und der Rothaarige sagte knapp und geschäftsmäßig: »Meine Mutter spendiert den Kaffee, und die Limos habe ich ausgelegt. Das macht fünf Mark sechzig.«

Gegen Mittag fuhr ich weiter, vermied Autobahnen, wollte in Ruhe die Gegend ansehen. Ich musste locker an die Sache herangehen. Von Dorum aus fuhr ich strikt nach Osten, nach Altendorf und ging auf die Fähre nach Glückstadt, dann Elmshorn, Barmstedt, Kaltenkirchen, Bad Segeberg, Kiel. Ich fuhr am Zentrum Kiel ab und durch bis an den Hafen. Es war immer noch sehr warm. Ich parkte und fragte einen Trupp junger Leute, wo denn der Harlekin sei, »um die Ecke«, antworteten sie.

Bistros liegen mir, weil dort die geringste Gefahr besteht, von Omas fettigen Mehlsoßen erschlagen zu werden. Dieses Bistro war brechend voll. Ich entdeckte einen leeren Hocker am Ende der Theke, zwängte mich unter vielen Entschuldigungen durch die Menschenmenge und setzte mich.

Eine junge, dunkelhaarige Frau in einem schwarzen T-Shirt, auf dem grellweiß »Fuck You« stand, starrte mich kurz an und schrie dann: »Bier?«, und hielt ein Glas unter den Hahn.

»Nix Bier«, schrie ich zurück. »Kaffee und etwas zu essen.«

»Nur Snacks«, brüllte sie.

»Also eins mit Käse, eins mit Wurst«, schrie ich zurück. Es war richtig kuschelig in dem Laden. Der Kaffee kam, aber die Snacks ließen auf sich warten.

Die junge Frau, die Minna Tenhövel sein musste, versuchte mir das zu erklären. Sie sagte achselzuckend: »Ich hab mal wieder einen neuen Helfer in der Küche. Der ist zu doof, um den Salat zu finden.«

»Das macht nichts«, sagte ich großzügig. »Noch breche ich nicht zusammen.«

Sie sah mich an und entschloss sich zur Wahrheit. »Der in der Küche ist ein Arsch«, sagte sie muffig.

Sie war klein, so um einen Meter sechzig, knabenhaft schlank, gut gebaut, eingezwängt in blassblau schillernde Leggins, die einem Kleinkind alle Ehre gemacht hätten. Sie war schwarzhaarig.

Irgendwann kamen die Snacks, die so aussahen wie ein Haufen frisch angemalter Pappmaschees. Aber sie schmeckten.

Ich war von Leuten eingekreist, die über irgendwelche wichtigen Kieler Ereignisse sprachen, von denen ich nichts wusste und auch nichts wissen wollte.

Ich dachte über Watermann nach und fragte mich erneut, was ich eigentlich in Kiel wollte. Gewiss, er war hier Ministerpräsident gewesen, er hatte hier als Anwalt gearbeitet. Hier hatte er seine Reden geschwungen und sein Ehrenwort verkündet. Aber war es nicht besser, dorthin zu gehen, wo er gestorben war, nach Genf? War es nicht klüger, in Bonn nachzuforschen, wo es bestimmte Leute gab, die Geheimnisse mit ihm geteilt hatten? Im Grunde war es gleichgültig, wo ich anfing, denn niemand kannte die losen Fäden, niemand würde mir sagen, wo sie zu finden waren. Also, warum nicht Kiel? Warum nicht Minna Tenhövel?

Ich trank den vierten Kaffee, als das Etablissement sich langsam leerte. Mittlerweile war die Dunkelheit gekommen, eine sanftblaue, nicht ernst zu nehmende Finsternis mit einem ausgesprochen warmen Wind. Ich war müde. Ich würde mit dem Jeep auf irgendeine kleine Landstraße gehen, vielleicht einen schönen Waldrand entdecken. Ich hatte Peter de Rosas »Gottes Erste Diener« mitgenommen und freute mich darauf, die reichlich zynischen Geschichten aus dem Vatikan zu lesen.

»Sind Sie an der Uni?«, fragte Minna Tenhövel.

»Nein. Ich habe nichts mit Kiel zu tun, ich bin zu Besuch.«

»Aha.« Anscheinend wartete sie darauf, dass ich mich näher erklärte.

Links saß ein dürrer junger Mensch mit einem finsteren Gesicht, dunklen, wilden Augen. Er mochte dreißig Jahre alt sein, und er funkelte mich an, als wolle er mir unbedingt etwas sagen.

»Besuchen Sie Ihre Erbtante?«, fragte Minna.

»So etwas habe ich nicht«, sagte ich. »Ich habe gedacht, ich schau mir Kiel einfach mal an.«

Das war das Stichwort für den Dürren. Er sagte weinerlich betrunken: »Kiel kannst du dir abschminken, Mensch, Kiel ist beschissen und dreckig und oberflächlich und, ach was, Mensch.«

»Er ist schlecht gelaunt«, sagte Minna. »Er ist immer schlecht gelaunt. Nicht wahr, Werner, schlechte Laune haben ist dein Job.«

»Red keinen Scheiß«, widersprach er heftig. »Weißt du, was mir Sorgen macht? Was mir wirklich große Sorgen macht?«

»Nein, weiß ich nicht«, antwortete ich.

»Israel«, sagte er, »jawoll, Israel. Besonders seit der letzten Wahl. Glaubst du im Ernst, dass wir Frieden kriegen in Nahost?«

»Nein, glaube ich nicht.«

»Aha, ich sehe, du hast Ahnung. Kriegen wir auch nicht. Schamir oder Rabin, die machen immer weiter auf dem aggressiven Trip, sage ich.«

»O Gott«, murmelte Minna. »Vorgestern war es Irland, vorige Woche hatte er Südafrika drauf. Jetzt ist es Israel.«

»Du hast keine Ahnung«, schnauzte der Dürre mit Armbewegungen, als wolle er das ganze Lokal leeren. »Israel ist das Problem in der Welt, Ihr wisst es alle nur noch nicht. Wartet mal ab, wartet mal ab.« Dann brummelte er irgendetwas vor sich hin und sagte schroff: »Das macht mir Kummer, jawoll. Gib mir noch einen doppelten Whisky.«

»Werner, du bist voll genug!«, mahnte Minna.

»Minna, du bist jetzt ruhig«, sagte er grinsend. »Gib mir den Whisky, und ich verspreche, es ist der letzte.«

»Also in Gottes Namen«, sagte Minna. Sie sah mich an und erklärte: »Ich heiße wirklich so.«

»Hübsch«, sagte ich. »Minna ist doch toll.«

»Nä, im Ernst«, murmelte Werner, »Israel ist kein Staat, ein Pulverfass ist das …«

»Freiheit, Demokratie und ein eigenes Land den Palästinensern«, sagte Minna schnell. »Und jetzt ab, nach Hause. Sonst rufe ich deinen Vater an, und der liest dir die Leviten.«

Werner nickte und trollte sich. Er steuerte traumhaft sicher und mit hoher Geschwindigkeit um die Stühle und Tische herum, ohne auch nur irgendwo anzuecken. Das können nur Betrunkene.

»Er leidet an der Welt«, murmelte Minna. »Also, Sie machen eine Urlaubsreise?«

»Das kann man so ausdrücken«, sagte ich. Der Gedanke war wirklich erheiternd. »Kennen Sie Watermann?«

»Wen meinen Sie? Die Familie? Den Toten?«

»Den Toten«, murmelte ich, »den Toten.«

Sie hatte ein schmales, hübsches Gesicht, in dem alles, bis auf die Augen, klein und zierlich geraten war. Jetzt war das alles misstrauisch verkrampft, und die Farbe der Haut spielte plötzlich ins Grau hinein. »Wieso sollte ich?«, fragte sie.

»Das weiß ich nicht, es war nur eine Frage. Ich bemühe mich um ein Interview mit ihm.«

»Wie bitte?« Sie war irritiert, und sie fühlte sich auf den Arm genommen. »Das finde ich gar nicht komisch.«

»Es ist auch nicht komisch«, murmelte ich.

»Moment mal«, ihre Augen waren sehr dunkel, »sind Sie ein Hellseher oder irgend so etwas, oder sind Sie in esoterischen Überlegungen ersoffen? Der Mann ist tot, falls Sie den meinen, den ich meine.«

»Den meine ich. Ich will ihn nicht im Reich der Toten besuchen, ich habe nur versucht, einen Wunsch zu formulieren. Mit dem möchte ich ein Interview.«

»Er hat massenweise Interviews gegeben, viele Seiten erhabene Wortblasen abgelassen. Das können Sie alles nachlesen.«

»Das habe ich, das führt zu nichts. Der Mann ist tot, ich weiß. Man hat sich offiziell darauf geeinigt, dass er sich in übergroßer Schuld das Leben nahm. Das glaube ich nicht. Ich glaube, man hat ihn getötet, deshalb bin ich hier.«

»Warum erzählen Sie mir das?« Sie stand an den Bierhähnen und zapfte mit großer Übung Gläser voll. Ich war jetzt der letzte Gast an der Theke, nur ein paar Tische waren noch besetzt.

»Sie haben mich gefragt, was ich in Kiel mache, also sage ich es. Sind Sie schlecht gelaunt?«

Ihr Mund war ein schmaler Strich. »Sie sind also Journalist, oder so was?«

»Eher so was«, sagte ich.

Sie sah mich an. »Sie fragen mich nach Watermann. Wie soll ich über den was wissen? Ich meine, Sie haben doch einen Grund, ausgerechnet mich zu fragen, oder?«

»Habe ich nicht. Ich komme frisch von der Autobahn, ich kenne hier keinen Menschen, ich habe Leute auf der Straße gefragt, wo man etwas essen kann. Sie haben mir das Bistro empfohlen. So war das.«

»Das soll ich glauben?«

»Du lieber Himmel, dann lassen Sie es. Warum regen Sie sich überhaupt so auf?« Es herrschte eine Weile Schweigen, ihre Bewegungen hinter der Theke waren langsamer geworden, sie war wohl müde. Der Lärm von der Straße hatte sich schlafen gelegt, es war immer noch sehr warm.

»Na ja«, sagte sie und goss eine Reihe Schnapsgläser voll, »dann will ich das mal glauben.«

»Sie machen einen alten Mann ärgerlich. Es ist mir wurscht, ob Sie das glauben oder nicht. Kann ich zahlen?«

»Jetzt ist er beleidigt.« Sie lächelte schmal.

»Ich habe keine Zeit für Spielchen.«

Dann war es wieder eine Weile still, nur QUEEN kam mit symphonischer Wucht über die Lautsprecher, A Kind Of Magic.

Eine Tischbesatzung zahlte und verschwand lärmend, damit waren wir bis auf ein älteres Pärchen allein, das in der hintersten Ecke saß, sich an den Händen hielt und wortlos anstarrte.

»Es ist nämlich so, dass ich mit ihm zu tun hatte«, sagte sie. Sie kramte das Geld aus einer großen schwarzen Tasche auf die Resopalplatte und begann es zu zählen.

»Was hatten Sie mit ihm zu tun?«

»Jetzt habe ich mich verzählt. Sind Sie wirklich Journalist?«

»Ja, wirklich. Warten Sie, ich gebe Ihnen meinen Ausweis.«

Sie nahm den Ausweis, sah ihn sich an, gab ihn zurück. »Also stimmt wenigstens das. Als diese Sache mit Watermann passierte, kam jemand von einer Illustrierten vorbei und bot mir viel Geld für meine Geschichte. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe gar keine Geschichte. Jedenfalls habe ich den Mann abgewimmelt. Dann kam er noch einmal und packte mir zwanzigtausend Mark in bar auf den Couchtisch. Erzählen Sie mir Ihre Lebensgeschichte, sagte er.«

»Und? Haben Sie sie erzählt?«

Sie schüttelte den Kopf. »Das Geld sah nach viel aus, und ich hätte es brauchen können. Aber nicht so. Ich wollte das nicht.«

»Ich biete Ihnen keinen Pfennig«, murmelte ich.

Aber sie hatte gar nicht zugehört: »Mag sein, dass er streckenweise ein Schwein war. Aber niemand ist nur ein Schwein.«

»Es ist mir egal, ob er streckenweise ein Schwein war oder nicht. Ich will nur versuchen, seine letzten Tage zu rekonstruieren. Die deutsche Kripo hätte es tun müssen, hat es aber nicht getan. Also tue ich es, weil ich glaube, dass er ermordet wurde.«

»Na sicher wurde er ermordet«, sagte sie ernsthaft.

»Aber Beweise haben Sie auch nicht«, hakte ich schnell ein.

»Natürlich nicht. Aber Selbstmord passt nicht zu ihm, wissen Sie, Selbstmord passt überhaupt nicht.«

»Gut. Und was hatten Sie mit ihm zu tun?«

Sie sah mich an, war ganz weit weg. »Es ist so, dass er beinahe der Vater meines Kindes geworden wäre.«

»Aha«, sagte ich dümmlich. Dann beeilte ich mich nachzufragen: »Und warum beichten Sie das mir?«

»Ich habe lange genug den Mund gehalten«, sagte sie. »Kein Mensch ist heute mehr an dem toten Watermann interessiert. Aber Sie haben so etwas in Ihren Augen. Ich bin ja auch nicht wichtig gewesen in seinem Leben und seinem Sterben. Bringen Sie mich nach Hause, wenn ich hier Schluss habe?«

Ich dachte: Irgendwie hast du mir trotzdem geantwortet, Watermann. »Na sicher bringe ich Sie nach Hause.«

ZWEITES KAPITEL

Sie hatte abgerechnet, sie hatte die letzten Gäste freundlich, aber resolut aus dem Lokal komplimentiert, sie hatte gesagt: »Der Laden stinkt mir langsam!« Es war keine Wut in ihrer Stimme gewesen, eher ein Ausdruck des Bedauerns.

Wir stiegen in mein Auto, und sie lotste mich weit aus der Stadt hinaus nach Norden. Nach Dänischenhagen stand da und nach Altenholz. Es kam eine Abfahrt nach Friedrichsort zur Kieler Förde hin, dann ging es in verwirrenden Winkelzügen bis hinunter zum Wasser, dann in ein kleines Industriegebiet.

»Es ist da drüben, das lange weiße Gebäude. Sie wollen die ganze Watermann-Geschichte wirklich noch mal aufrollen?«

»Ja, will ich. Halten Sie das für zwecklos?«

»Eigentlich ja. Nach meiner Erfahrung ist es zwecklos. Das druckt kein Mensch mehr.«

»Nehmen wir an, ich beweise, dass er ermordet wurde.«

Sie sah mich an, lachte und erwiderte nichts. »Parken Sie hier.«

Sie hatte sich eine kleine Werkhalle im ersten Stock zur Wohnung ausgebaut. Der einzige abgeteilte Raum war ein Badezimmer, sonst gab es keine Wände. Zwischen der kleinen Küche, die auf einem Podest stand, und einem sehr großen Bett in einer Ecke des Raumes hatte sie mit hohen Grünpflanzen so etwas wie hübsche, lichte Raumteiler geschaffen. Alles, oder fast alles, war in weiß gehalten.

»Mir ist nach einem Wein«, sagte sie.

»Kein Alkohol für mich. Kann ich mir einen Kaffee machen?«

»Na sicher können Sie das. Sagen Sie mir, warum Sie an der Watermann-Geschichte interessiert sind?«

»Er macht mich wütend.«

»Er hat Ihnen aber doch nichts getan.« Sie lächelte.

»Da bin ich nicht sicher. Ich denke, dass ich mich auch schäme. Gibt es kollektive Scham? Na wurscht, wir alle haben die Schweinerei geduldet, nicht wahr? Wir haben nicht nachgefragt und nicht nachgeforscht.«

»Aber Sie haben ihn nicht gekannt.« Sie drehte einen Korkenzieher in eine Weinflasche und zog ihn heraus.

»Nein, habe ich nicht. Wenn Sie ein Baby von ihm hatten, haben Sie ihn gekannt. Also können wir uns ergänzen.«

Sie nickte nachdenklich, setzte sich auf ein Sofa und zog die Beine unter den Körper. »Sie müssen doch irgendeine Beziehung zu Watermann haben?«

»Habe ich eigentlich nicht, habe ich eigentlich doch. Mich reizen die Fälle, an denen andere sich die Zähne ausbeißen.«

»Also so eine Art Konkurrenzkampf?«

»Ja, das wohl auch. Mir sind zwei oder drei Geschichten gestorben. Und Watermann steht schon seit einer ganzen Weile auf meinem Programm. Was glauben Sie, wo findet man die Lösung?«