Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Verlag Herder

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Jahrzehntelang galt die Wiedervereinigung Deutschlands als ein Ding der Unmöglichkeit. Dann kam sie doch. Mit kosmischer Geschwindigkeit und wie eine Selbstverständlichkeit. Über 50 Jahre war Fritz Pleitgen Journalist. Nun zieht er Bilanz seines reichen Journalistenlebens. Er gehörte zu den wenigen Reportern, die über den Kalten Krieg zwischen Ost und West hautnah von beiden Seiten des Eisernen Vorhangs berichteten, der über vier Jahrzehnte Deutschland und Europa in zwei feindselige Militärblöcke teilte, die die Menschheit ständig mit Atomkrieg bedrohten. In seiner persönlichen und anekdotenreichen Rückschau beschreibt Fritz Pleitgen den Prozess der Deutschen Einheit packend, selbstkritisch und mit Humor als eine Zeit, in der Politik und Bürger über sich hinauswuchsen und Berge versetzten. Fritz Pleitgen führt uns mit seinem Buch eindrucksvoll vor Augen, wie viel wir aus dem Aufbruch von damals für die Überwindung heutiger Schwierigkeiten lernen können.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 404

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

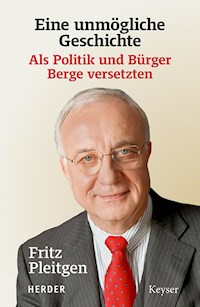

Eine unmögliche Geschichte

Als Politik und Bürger Berge versetzten

Für Gerda, Christoph, Vanessa, Frederik, Benjamin und die Enkel!

Inhalt

Nichts ist unmöglich. Auch nicht das Gute!

TEIL 1

Als Korrespondent in der DDR (1977-1982)

Von Moskau nach Ost-Berlin

Durch die DDR: Streng beobachtet

Tiger und Leopard als Clique

Romantischer Abschied von Moskau

Ost-Berlin: Einstand nach Maß

Und immer wieder durch die Mauer

Familienalltag auf beiden Seiten der Mauer

Stefan Heym unter Dauerbelagerung

Scoop: Das Treffen mit den vier Siegermächten

Meine fixe Idee: Die Deutsche Einheit

Hasenjagd mit Honecker

Funkwellen überrollen das Regime

Das Regime schlägt zurück:Neue Durchführungsbestimmung

Ausgetrickst: Wütender Mielke

Lutz Lehmann und die Blutkamera

Der Mann im Hintergrund

Der Fall Rauschenbach: Ein Offizier klettert über den Zaun

Die Macht des Dr. Vogel

Gewissensfragen

Der offene Widerstand: Eisern Union

Die New York Times in Berlin Grünau

Und noch ein Interview mit Folgen

Die Angst vor Havemann

Panzer rollen durch Wittenberg

Die Revanche der Stasi

Hilferufe und die Frage: Wer steckt dahinter?

Ausflug in verbotenes Terrain

Befehl 17/81

Genosse Heinrich Heine

Bilanz mit gemischten Gefühlen

TEIL 2

Eine andere Welt: Die USA (1982–1989)

Getrennte Wege

Der Genuss frischer Luft nach der Zeit unter TageReagan: Ein Präsident nicht

nach deutschem Geschmack

Ahnungslos auf der Elbe

Reagan: Politik der Stärke statt Entspannung

Weltmacht Friedensbewegung

Reagans Flucht, Gorbatschows großer Auftritt

Ein Nachmittag mit Arthur Miller

TEIL 3

Die Zeit der Wende

Vom Broadway an die Breite Straße

Odyssee nach Moskau

Der Gletscher beginnt zu rutschen

Abstecher nach Heidelberg

Das Schicksalsjahr 1989

Ein SED-Mann ohne Ideeund ein Bischof mit Forderungen

Mit falschen Pässen über die Grenze

Wiedervereinigung: Kein Thema für die Bürgerrechtler

40. Jahrestag der DDR: Ein Jubiläum wird zum Desaster

DDR Funktionär mit Rückgrat

40 Jahre Honecker: Schnell abgehakt

Ab sofort! Unverzüglich!

Besuch in der Festung ZK

19. November 1989 Schlagabtausch in Leipzig

Die Ansichten des Egon Krenz

Das Symbol der Teilung wird zum Symbol der Einheit

Helmut Kohl dreht die Stimmung

Mercedes oder Trabbi

Nachspiel

1990 Sturm auf die Stasi

Freie Wahlen: Das erste und das letzte Mal

Ein Volk genießt sein Wahlrecht

Der beste Tag der deutschen Geschichte

Innige Abneigung: Helmut Kohl und die Presse

Telefondiplomatie

Gespräch über Deutschland:Helmut Kohl und Willy Brandt

1990 Große Geschichte – Schwaches Datum

Rückblick: Biermann in der DDR

Zum ersten Mal: Tag der Deutschen Einheit

1990 Charta von Paris: Eine verpasste Chance

1991 Letzte Besucher bei Gorbatschow

Happy End

Brechts totaler Sieg

Anhang

Dschungelkampf: Stasi gegen 345 Interview mit Roland Jahn,Leiter der Stasiunterlagenbehörde BStU

Der Gegenangriff:Stasi in westdeutschen Funkhäusern

Personenregister

Impressum

Nichts ist unmöglich. Auch nicht das Gute!

Im Oktober 2019 wurde ich von Ulrich Deppendorf, dem langjährigen Leiter des ARD-Hauptstadtstudios, zu einer Podiumsdiskussion ins Deutsche Historische Museum eingeladen. Es ging um „30 Jahre nach dem Mauerfall“. Mit von der Partie waren Rudolf Seiters, während des Mauerfalls Chef des Bundeskanzleramtes, der frühere Ministerpräsident von Brandenburg, Matthias Platzeck, und der Schauspieler Jan-Josef Liefers, aufgewachsen in der DDR. Nach der öffentlichen Diskussion setzten wir unseren Gedankenaustausch im kleinen Kreis fort. Hier ging es nicht um die große Politik, sondern um private Erfahrungen. Es kam allerhand zusammen, was mich auf die Idee brachte, meine persönlichen Erinnerungen als Buch zum bevorstehenden 30. Jahrestag der Deutschen Einheit beizusteuern.

Wenige Wochen später wurde ich von der Universität Hildesheim um ein Zeitzeugengespräch gebeten. In vier Sitzungen hat Oliver Dürkop mit mir über meine Beobachtungen im deutschdeutschen Verhältnis gesprochen. Er hat sich viel Mühe gegeben, aus meinen Ausführungen ein vernünftiges Transkript herzustellen. Für meine Buchidee war das Frage-und-Antwort-Spiel allerdings kein passender Ersatz. Ich nahm mit meinem früheren Stammhaus Kiepenheuer & Witsch Kontakt auf und bekam eine freundliche Absage. Für die Herbstplanung käme mein Vorschlag zu spät.

Ulrich Deppendorf stellte daraufhin eine Verbindung zu Detlef Prinz vom Keyser Verlag her. Wir kannten uns gut aus meiner Korrespondentenzeit in der DDR. Detlef Prinz war Mitglied des Rundfunkrates des Sender Freies Berlin. Der SFB war zusammen mit dem NDR und WDR verantwortlich für das ARD-Studio DDR. Der Sender an der Masurenallee war mir sehr vertraut, im Gebäude des SFB ging ich täglich ein und aus. Hier war der Schneideraum des ARD-Studios DDR untergebracht. Detlef Prinz fühlte sich in besonderer Weise für unser Wohl und Wehe verantwortlich. Zusammen mit seinem Kollegen Professor Huhn überraschte er mich mit dem Vorschlag, für das Intendantenamt seines Senders zu kandidieren. Für mich kam das Angebot ein bisschen früh, ich wollte lieber noch eine Weile Journalist bleiben. Zu meiner Freude fand Detlef Prinz, ein Mann von ansteckender Vitalität sofort Gefallen an meinem Buchvorschlag.

Wir einigten uns schnell über die Rahmenbedingungen. Bis Ende Juli wollte ich das Manuskript abgeliefert haben. Da ich kein Tagebuch geführt hatte, brauchte ich zur Auffrischung meiner Erinnerungen unbedingt die Unterstützung der Senderarchive. Diese Hilfe habe ich in höchst kollegialer Weise erfahren, sonst hätte ich erst gar nicht anzufangen brauchen. Trotz starker Arbeitseinschränkungen wegen der Corona-Pandemie haben mich Gerrit Freitag und Johanna Kinzl von ARD-Aktuell sowie Frank Dürr, Katja Nosseck und ihre Chefin Petra Witting-Nöthen mit Listen meiner Beiträge, einzelnen Berichten und Manuskripten aus ihrem jeweiligen Home Office kontinuierlich versorgt. Die Zeit war knapp, aber abgesichert durch die kollegiale Hilfe konnte ich befreit loslegen.

Großen Dank bin ich meiner Lektorin Kerstin Lücker schuldig. Nachdem sie bereits mein Buch Frieden oder Krieg, das ich zusammen mit Michail Schischkin geschrieben habe, lektorierte, hat sie sich zu einem weiteren Buchabenteuer mit mir überreden lassen. Mit großer Geduld, viel Sachverstand und sicherem Sprachgefühl hat sie mir zur Seite gestanden, insbesondere in den schwierigen Zeiten meiner Krebserkrankung, die mich Ende Mai böse überraschte.

Auf die Chronologie der deutschen Wiedervereinigung, die in vielen Werken längst für die Ewigkeit festgehalten wurde, habe ich nicht immer geachtet. Für mich war wichtiger, meine Erinnerungen eindeutig zu belegen. Die Recherche der verschiedenen Episoden dauerte unterschiedlich lange, was das Verfassen meines Textes fast so beeinträchtigte wie meine Krebsoperation.

Meine Erinnerungen an eine ebenso mitreißende wie auch wichtige Zeit unserer deutschen Geschichte ergänze ich um zwei Kompaktinterviews, die ich mit Roland Jahn, dem Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik, und Jochen Staadt vom Forschungsverbund SED-Staat der Freien Universität Berlin geführt habe. Aus ihren Forschungen geht hervor, dass eine freie Presse für autokratische Staaten eine existentielle Bedrohung darstellt.

Mit Roland Jahn hatte ich während der Zeit des Mauerfalls und der Vorbereitung der Deutschen Einheit eng zusammengearbeitet. Er gehörte dem Team des SFB-Chefredakteurs Jürgen Engert an. Jochen Staadt hat für die ARD untersucht, inwieweit der Staatsicherheitsdienst der DDR den Rundfunk in der DDR und auch in der Bundesrepublik Deutschland unterwandert hatte.

Mein Blick zurück erstreckt sich über den Zeitraum von 1977 bis heute. Es beginnt mit meiner Korrespondentenzeit in der ARD (1977 bis 1982) und setzt sich im zweiten Teil fort mit meiner Zeit als Leiter des ARD-Studios in den USA (1982 bis 1988), von wo meine Berichterstattung über Themen wie Wettrüsten und Friedensbewegung mit dem Geschehen in beiden deutschen Staaten eng verbunden blieb.

Der dritte Abschnitt handelt nach meiner Rückkehr aus Amerika von meiner Berichterstattung über den Zusammenbruch der DDR und den Vollzug der Vereinigung der beiden deutschen Staaten. In meiner Schlussbetrachtung bilanziere ich über die Erfahrungen, die ich als Autor mehrerer Filme über ostdeutsche Regionen und als häufiger Gast in Ostdeutschland gemacht habe.

Der Blick zurück erwies sich für mich als ein faszinierendes Erlebnis. Während wir uns damals, in der Zeit der Teilung Europas und Deutschlands, im Schneckentempo durch das Minenfeld der Ost-West-Konfrontation und des Wettrüstens voran quälten, ohne zu ahnen, was die Zukunft bringen könnte, raste aus heutiger Sicht die Deutsche Einheit, die wir bis kurz vor dem Mauerfall noch in fernster Ferne wähnten, mit kosmischer Geschwindigkeit auf uns zu und traf uns völlig unvorbereitet. Dies mag erklären, warum die Deutsche Einheit bis heute nicht frei von Unebenheiten ist. Wenn ich Willy Brandt und Helmut Kohl, den beiden größten Autoritäten der Deutschen Einheit, 1980 erzählt hätte, wann und wie sich die Wiedervereinigung der Deutschen vollziehen wird, hätten sie mich für einen Träumer gehalten und das spätere Szenario für unmöglich erklärt.

Die Welt befand sich damals auf einem gegenläufigen Trip. Ost und West hatten sich in einen hemmungslosen Rüstungswettlauf verbissen. Auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs bildeten sich Bürgerbewegungen, die zu hunderttausenden gegen den Rüstungsirrsinn protestierten. Dann kam der Russe Michail Gorbatschow. Ganz allein hat er die Kehrtwendung des Weltgeschehens herbeigeführt. Seine Vorstellungen von einer Welt mit weniger Waffen, Freiheit und Selbstbestimmung wurden von den Massen begeistert aufgegriffen. In der DDR standen die Menschen gegen das Willkür-Regime der SED auf und erzwangen friedlich die Öffnung der Mauer, was bis dahin für unmöglich gehalten wurde. Und es war eine berauschende Zeit. In Mittel- und Osteuropa befreiten sich die Menschen von autokratischen Regierungen. Politik und Bürgern gelang es gemeinsam, Berge zu versetzen. Seitdem wissen wir: „Nichts ist unmöglich“. „Auch nicht das Gute!“ Für die Politik von heute eine ermutigende Erkenntnis!

TEIL 1

Als Korrespondent in der DDR (1977-1982)

Von Moskau nach Ost-Berlin

Der 22. Dezember 1976 war ein hübscher Wintertag in Moskau. Ein bisschen Schneefall, kein Wind, etwas Sonne, leichter Frost. Schöne Aussichten für Weihnachten! Ich war Korrespondent in der Sowjetunion. In dem atheistischen Staat waren natürliche Weihnachtsbäume nicht zu erwerben. Die Jolka, der Tannenbaum, wurde nur in Plastik verkauft. Nichts für meine Familie! Die schwedische Botschaft bot Hilfe an. Sie importierte jede Menge Christbäume für Diplomaten und westliche Korrespondenten. Auch ich durfte mich bedienen. Meine Frau war mit dem Ergebnis zufrieden.

In meinem Büro klingelte der Nachrichtenticker. Eilmeldung. „ARD-Korrespondent Lothar Loewe von DDR ausgewiesen.“ „Idioten!“, dachte ich und ahnte nicht, dass die Folgen der Loewe-Ausweisung mein Leben drastisch verändern würden. Es klingelte wieder. Der Text, den Loewe am Vorabend in der Tagesschau gesprochen und der zu seiner Ausweisung geführt hatte, wurde nachgeliefert:

„Die Menschen in der DDR verspüren die politische Kursverschärfung ganz deutlich. Die Zahl der Verhaftungen aus politischen Gründen nimmt im ganzen Land zu. Ausreiseanfragen werden immer häufiger in drohendem Ton abgelehnt. Hier in der DDR weiß jedes Kind, dass die Grenztruppen den strikten Befehl haben, auf Menschen wie auf Hasen zu schießen.“

Wahrheitswidrig waren die Sätze nicht, der Korrespondent konnte nur nicht die juristischen Nachweise liefern. Wahrheitswidrig war hingegen die Begründung des Regimes, Loewe sei die Akkreditierung wegen gröbster Diffamierung des Volkes der DDR entzogen worden. Die ostdeutschen Bürgerinnen und Bürger haben die Worte des westdeutschen Fernsehkorrespondenten sicher für zutreffend gehalten.

Ich versuchte, meinen geschassten Kollegen in Berlin zu erreichen. Vergeblich. Am ersten Weihnachtstag hatte ich schließlich Erfolg. Er hatte seinen Platz in Ost-Berlin bereits geräumt. Nachdem wir uns über die Engstirnigkeit von Autokraten hinreichend ausgetauscht hatten, machte ich Lothar Loewe einen Vorschlag. In wenigen Monaten stand der Besuch des westdeutschen Außenministers Hans-Dietrich Genscher in Moskau an. Ich lud Loewe ein, die Berichterstattung über das sowjetisch-deutsche Treffen zu übernehmen. Er nahm das Angebot gerne an.

Loewe hatte als Mitglied der Pressebegleitung unseres Außenministers keine Probleme, in die Sowjetunion zu gelangen und anschließend über Genschers Gespräche mit dem russischen Außenminister Andrei Gromyko in der Tagesschau zu berichten. Ost-Berlin hatte ihn ausgewiesen, aber aus Moskau durfte er senden. In Ostdeutschland verstanden die Menschen die unausgesprochene Botschaft des Berichts: Die Macht ihrer mediokren Autokraten reichte für die DDR, aber nicht für den „großen Bruder“ Sowjetunion. Das war unser kleiner Triumph. Aber an der Sache änderte sich nichts. Das Regime in Ost-Berlin nahm die wütenden Proteste von Politik und Medien aus dem Westen dickfellig hin, bis sich die Empörung legte, was schnell der Fall war. Wie üblich!

Seit Dezember 1970 lebte ich mit meiner Familie als Fernsehkorrespondent in der Sowjetunion. Die ersten fünf Jahre waren fürchterlich. Viel zustande bringen konnte ich nicht. Ich hatte keinen eigenen Kameramann, damit stand ich quasi unter Zensur. Da in der Sowjetunion alles staatlich war, brauchte ich nahezu für jeden Beitrag eine Genehmigung des sowjetischen Außenministeriums. Dann kam 1975 die Europäische Sicherheitskonferenz (KSZE) in Helsinki, sie brachte menschliche Erleichterungen (Korb 3 des Abkommens) in den Beziehungen zwischen Ost und West. Auch wir Auslandskorrespondenten profitierten davon. Die Presseabteilung des sowjetischen Außenministeriums (MID) bestellte mich ein, um mir offiziell mitzuteilen: ich könne die Akkreditierung eines Kameramanns meines Senders beantragen. Der WDR schickte mir Jürgen Bever. Als Kameramann erhielt er in Moskau den historischen Presseausweis „Kino-Operator 001“. Wir nannten ihn den „Geist von Helsinki“. Gemeinsam konnten wir endlich eine unabhängige Berichterstattung aufbauen.

Abb.: Erstes Überfallinterview mit Sowjetführer Breschnew vor dessen Treffen mit Frankreichs Staatspräsident Georges Pompidou in Saslavl (Weißrussland im Januar 1973)

Was vorher nicht möglich war, holten wir nach. Endlich konnten wir die Bürgerinnen und Bürger ohne staatliche Genehmigungen auf der Straße befragen. Nun brauchten wir weniger das sowjetische Außenministerium als gute Kontakte zu interessanten Menschen. Wir fanden sie vor allem in der Kunst- und Kulturszene, der Germanist Lew Kopelew, ein enger Freund von Heinrich Böll und Andrej Sacharow, half uns bei der Vermittlung. So stellten wir unserem Publikum in Deutschland die Schriftsteller Juri Trifonow und Valentin Rasputin, die Dichter Andrej Wosnessenskij und Bella Achmadulina, die Dichter und Sänger Wladimir Wyssotzkij und Bulat Okudschawa, die Maler Boris Birger und Oskar Rabin, Ilya Kabakov und Wladimir Nemuchin mit ihren nonkonformistischen Freunden vor, und aus der Wissenschaft die Regimegegner Andrej Sacharow und Juri Orlow.

Wir Korrespondenten erlebten seinerzeit im damaligen Ostblock zwei gegenläufige Entwicklungen: Während sich unsere Arbeitsbedingungen in der Sowjetunion deutlich verbesserten, wurden sie in der DDR im gleichen Maße schlechter.

Was Anfang 1977 hinter dem Eisernen Vorhang im Osten geschah, interessierte im Westen wenig. Unsere Politik richtete den Blick über den Atlantik hinweg auf Amerika, wo mit Jimmy Carter ein neuer Präsident ins Weiße Haus gewählt worden war. Er war ein frommer Mann. Würde er die Realpolitik seiner Vorgänger Nixon und Ford fortsetzen? Würde er auf Verständigung mit den Gottlosen im Kreml setzen? Das waren die Fragen, die uns im Verhältnis zum kommunistischen Osten interessierten. Die DDR war da nur eine kleine Nummer. Im Übrigen hatten wir heftige Probleme im eigenen Staat, der von Terroranschlä-gen der Roten Armee Fraktion (RAF) heimgesucht wurde.

Dennoch verloren die Verantwortlichen der ARD die Frage nicht aus den Augen, wer auf Loewe folgen sollte; insbesondere der damalige WDR-Intendant Friedrich-Wilhelm von Sell klemmte sich dahinter. Aus gutem Grund! Der Westdeutsche Rundfunk war zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk und dem Sender Freies Berlin (SFB) für die Besetzung und den Betrieb des ARD-Studios in der DDR zuständig. Die drei Intendanten ließen das DDR-Außenministerium nicht vom Haken. Obwohl sich die deutsch-deutschen Beziehungen längst beruhigt hatten, verlangten sie für die Loewe-Ausweisung nun die Akkreditierung von zwei Fernsehkorrespondenten, gewissermaßen als Schmerzensgeld.

Die DDR-Führung gab tatsächlich nach. Der erste Kandidat war mit Lutz Lehmann schnell gefunden. Genau die richtige Wahl! Lehmann, Redakteur des angesehenen Politmagazins Panorama, hatte sich große Meriten als investigativer Journalist erworben. Er war nicht nur ein penibler Rechercheur, sondern auch ein versierter Filmemacher mit exzellentem Sprachgefühl. Überdies hatte er bei Recherchen zur deutschen Zeitgeschichte viel Erfahrung mit DDR-Behörden erworben.

WDR-Intendant von Sell war mit der Wahl von Lutz Lehmann zufrieden, aber noch nicht am Ende seiner Überlegungen. Gebraucht wurden zwei Korrespondenten, die zueinander passten. Nach seiner Meinung sollte ein Journalist mit Moskauerfahrung die Studioleitung übernehmen, da sich die DDR im völligen Abhängigkeitsverhältnis zur Sowjetunion befand. So kam ich ins Spiel. Von Sell machte sich bei den anderen ARD-Intendanten für seine Idee stark und traf auf keinen Widerstand. Ein Korrespondent, dem in Moskau mehrere Überfall-Interviews mit dem allmächtigen Parteichef Breschnew gelungen waren und der gleichzeitig gute Kontakte zu Andersdenkenden unterhielt, müsste sich auch in einem kleineren Willkürstaat gut behaupten können, so das Kalkül der ARD-Oberen. Von all dem wusste ich nichts, als ich im April 1977 zum Gespräch mit der WDR-Führung nach Köln gerufen wurde.

Unser Intendant kam ohne Umschweife zur Sache. Er wisse, dass ich in der Sowjetunion für die ARD nach fünf Jahren unter miesesten Arbeitsbedingungen eine akzeptable Fernsehkorrespondenz aufgebaut hätte. Er verstünde, dass ich nun die Früchte meiner Bemühungen ernten wolle. Aber ewig könne ich nicht in Moskau bleiben. An der Kremlmauer wolle ich wohl nicht begraben werden. Von Sell sparte weder mit Sarkasmus noch mit Lob. Das Studio Moskau habe gegenüber den etablierten Plätzen im Westen stark aufgeholt. Ich sei nun reif für eine andere anspruchsvolle Aufgabe. Nach von Sells taktischer Einleitung war ich auf das Schlimmste gefasst. Und so kam es auch.

Abb.: Pleitgen im Gespräch mit Sowjetführer Leonid Breschnew und US-Präsident Richard Nixon (Juli 1973 in San Clemente, Kalifornien)

Die Leitung des ARD-Studios in der DDR sei eine der wichtigsten Aufgaben, die der WDR zu vergeben habe, erfuhr ich von unserem Intendanten. „Und eine höchst unsympathische“, ergänzte ich. „Wieso?“, fragte von Sell zurück. Ich erzählte ihm von einem Berlinbesuch im Herbst 1956 samt einem Abstecher auf eine Kirmes im Ostsektor, was damals noch problemlos möglich war. Obwohl noch im jugendlichen Alter, erfuhren mein Freund und ich viel unangenehme Aufmerksamkeit von Schnüfflern des Geheimdienstes. Sie umschwirrten uns wie Motten das Licht. Jahre später, berichtete ich von Sell, hatte sich das nicht geändert.

Durch die DDR: Streng beobachtet

Als Fernsehkorrespondent in der Sowjetunion gönnte ich mir die Extravaganz, die Strecke Köln – Moskau im Auto quer durch Mittel- und Osteuropa zurückzulegen. Wenigstens zweimal im Jahr! Auf dem Hinweg nach Moskau voll beladen mit Defizitwaren wie Babynahrung, Windeln, Kosmetika, Waschmitteln, Kinderkleidung bis hin zu Blumenerde. Leer nach Köln zurück. Jeweils 2.125 Kilometer vom Kölner Dom bis zum Moskauer Kreml oder umgekehrt.

Die Straßenverhältnisse waren außerordentlich schlecht, Tankstellen auf sowjetischem Territorium Raritäten. Ohne Zusatzkanister ging es nicht. Im Winter konnte man auf den spiegelglatten Straßen in Russland leicht im Graben landen oder jäh von einer Schneewehe gestoppt werden. Im Sommer musste man im Dämmerlicht auf Personen achten, die den warmen Asphalt nach ein paar Gläschen Wodka zum Ausschlafen nutzten. Die Straßen in Polen waren etwas besser, aber alles andere als ideal. Die ganze Tour war eine anstrengende Sache. Heute bin ich für die Erfahrung dankbar. So weiß ich durch eigenes Erleben das Privileg zu schätzen, in einem längst vereinten Europa zu leben.

Die unangenehmste Passage war der Transit durch die DDR. Für uns im Westen prägten die Aufdringlichkeit und Allgegenwart des Staatssicherheitsdienstes im Laufe der Jahre den Charakter und das Wesen der DDR als heimtückischen Polizeistaat. Der Reisende, der sich auf das Territorium der Deutschen Demokratischen Republik traute, bekam gleich beim Eintritt eine Kostprobe staatlicher Wachsamkeit verpasst. Ich auch.

Wenn ich von Köln Richtung Moskau fuhr, war der Grenzübergang Helmstedt-Marienborn mein erster Stopp. Auf westdeutscher Seite ging es ganz fix, dann rollte ich durch einen links und rechts mit Betonwänden abgesicherten Straßenkanal auf die DDR-Grenzanlage Marienborn zu, wo alle Freundlichkeit aufhörte. Die Passkontrolle dauerte ewig. Mein Fall war ungewöhnlich. Ich wollte weder in die DDR fahren noch nach West-Berlin, sondern die DDR nur so schnell wie möglich bis zum Kontrollpunkt Frankfurt (Oder)-Slubice an der Grenze zur Volksrepublik Polen durchqueren.

Das Transitabkommen zwischen Bundesrepublik und DDR ersparte mir die Durchsuchung meines Autos. Dennoch wurde ich auf einen Zollparkplatz gelotst, auf dem ich samt Fahrzeug ungefragt mit harten ionisierten Gammastrahlen durchleuchtet wurde, um eine eventuell versteckte Person aufzuspüren. Da die Reisenden nicht wussten, was ihnen geschah, konnten sie sich nicht dagegen wehren. Wie tückisch das Verfahren für die Gesundheit sein konnte, kam erst nach dem Mauerfall heraus. Schäden habe ich offensichtlich nicht davongetragen.

Als ich endlich weiterfahren konnte, hatte ich Stunden in der Grenzübergangsstelle Marienborn verbracht. Doch die Stasileute ließen meinen bis unter die Decke beladenen Wagen auch nach der Abfertigung nicht aus den Augen. Im Rückspiegel stellte ich fest, dass mir die staatliche Begleitung bis an die Grenze zu Polen dicht auf den Fersen blieb.

Nicht nur diese Begebenheiten erzählte ich meinem Intendanten, sondern auch von meinem heiligen Zorn auf die Unverfrorenheit des SED-Regimes, unserem verehrten Bundeskanzler Willy Brandt den Spion Günter Guillaume in den Pelz zu setzen. Meine Argumentation lief darauf hinaus: In Sachen DDR sei ich befangen und deshalb zu sachlicher Berichterstattung nicht fähig.

Friedrich-Wilhelm von Sell, ein versierter Jurist, lächelte milde und sprach mich umgehend vom Selbstvorwurf der „Befangenheit“ frei. Er sicherte mir seine persönliche Fürsorge für meine Zeit als Leiter des ARD-Studios DDR zu. Er hat sich daran gehalten. Das Rennen war gelaufen. Damals war ich kreuzunglücklich. Heute bin ich froh, dass es so gekommen ist. Die DDR-Zeit hat mir geholfen, mich zu einem gesamtdeutschen Bürger zu entwickeln. Wenn ich heute nach Ostdeutschland reise, dann betrachten mich die Menschen dort, zumindest die älteren Semester, weiter als „ihren“ Korrespondenten, was ich – wie ich zugeben muss – sehr genieße.

Tiger und Leopard als Clique

Meine Frau hatte schon 1970 mit einem ermutigenden „Wir kriegen das hin“ den Ausschlag gegeben, die damals weitaus schwierigere Aufgabe Moskau anzunehmen. Nun sprach sie wieder das entscheidende Wort. Diesmal hieß ihre Parole: „Machen wir das Beste daraus!“ Ich traf mich mit Lutz Lehmann im Frühstücksraum des Hamburger Nobelhotels Atlantik. Er war über die Intendantenentscheidung noch entsetzter als ich. Nach seiner festen Überzeugung stand ihm die Leitung des DDR-Studios zu, die er als lange anerkannter Journalist nun mir, einem zehn Jahre jüngeren Kollegen, überlassen sollte. Sein weiteres Argument: Was war die Erfahrung mit Breschnew und Moskau im Vergleich zu Panorama! An seiner Stelle hätte ich das auch so gesehen.

Zu seiner Enttäuschung war ich nicht zu einem Tausch in der Studioleitung bereit. Beim Abschied versprach ich ihm, als Studioleiter für ein Klima zu sorgen, in dem wir uns alle trotz äußerst widriger Umstände bestmöglich entfalten konnten. „Billiger Trost“, fand Lehmann, aber es hat funktioniert.

Im Grunde erstaunlich. Das SED-Regime gab sich viel Mühe, uns Beruf und Privatleben zu versauern. Es gelang nicht. Unser Dasein in Ost-Berlin bestand aus mehr Freude als Verdruss. So hat uns wohl auch die Stasi wahrgenommen, denn sie vermachte unserem Studio den positiv klingenden OPK-Titel „Clique“, was auf eine verschworene Gemeinschaft schließen ließ und durchaus richtig beobachtet war. „OPK“ steht für Operative

Abb.: Aus der Stasiakte von Fritz Pleitgen: Überwachung von „Maus“ und „Dieter“, die später die OPK-Namen „Tiger“ und „Leopard“ erhielten

Abb.: Aus der Stasiakte von Fritz Pleitgen

Personenkontrolle, die ausgeübt wurde, um Verdachtsmomente von Verbrechen und Straftaten aufzuspüren sowie feindlichnegative Haltungen frühzeitig zu erkennen. All das traute uns der Staatssicherheitsdienst der DDR zu, was ihn nach der Logik eines Polizeistaats berechtigte, uns mit allen Mitteln der natürlichen und technischen Überwachung zu beobachten, Telefon und Mikrofoninstallationen inklusive. Mich schmückte der OPK-Titel „Tiger“, Lehmann war „Leopard“. Ausgerechnet Loewe wurde nicht zu den Raubkatzen gezählt, sondern unter „Alster“ geführt. Stasichef Mielke fand die Namen zu ehrenvoll. Er hätte uns lieber abfällig unter „Ratten“ und „Kakerlaken“ geführt, wie mir später ein Stasioffizier verriet.

Was uns heute als Ausgeburten kranker Hirne erscheint, war 40 Jahre selbstverständliche Wirklichkeit, mit der 18 Millionen unserer Landsleute tyrannisiert wurden. Von dieser Wirklichkeit wurden wir Westkorrespondenten, die auf dem Territorium der DDR als Berichterstatter unterwegs waren, auch bedroht, aber unsere Staatsangehörigkeit zur Bundesrepublik Deutschland bewahrte uns vor dem Schlimmsten.

Die Staatssicherheit des Ministers Erich Mielke wäre uns am liebsten losgeworden. Die Bevölkerung, die mehrheitlich wenig Gefallen an ihrer Obrigkeit fand, war hingegen auf unserer Seite. Das spürten wir. Lehmann und ich arbeiteten sehr effektiv zusammen. Wir wurden Freunde und erkundeten gemeinsam das Land östlich der Elbe. Den Rennsteig im Thüringer Wald haben wir auf Skiern bis zur Grenze abgelaufen. Einen besseren Partner hätte ich nicht finden können. Unter allen westdeutschen Journalisten, mit denen es Mielkes Ministerium für Staatssicherheit zu tun hatte, war Lehmann sicher einer der hartnäckigsten und kritischsten Brocken. Auch er hat unsere gemeinsame Zeit genossen.

Romantischer Abschied von Moskau

Zurück in Moskau fand ich keinen einzigen Menschen, der meinen bevorstehenden Wechsel nach Ost-Berlin als einen Aufstieg betrachtete. Ganz im Gegenteil! Alle sahen darin eher eine Strafversetzung, so jedenfalls die Reaktion meiner westlichen Kollegen, aber auch der östlichen aus Polen, Ungarn und der Tschechoslowakei. Selbst sowjetische Journalisten fragten mich, ob ich einen schwerwiegenden Fehler begangen hätte.

Objektiv betrachtet, war der schlechte Ruf, den der erste Arbeiter- und Bauernstaat auf deutschem Boden bei seinen Nachbarn genoss, nicht zu verstehen, denn die DDR war der folgsamste Verbündete der Sowjetunion. „Eben deswegen!“, bekam ich zu hören, insbesondere aus dem Lager der Bruderländer. Selbst den Sowjets war diese hemmungslose Ergebenheit der ostdeutschen Parteifreunde nicht geheuer. Für Diplomaten und Korrespondenten aus der DDR, die in Moskau tätig waren, war es sicher keine Freude, dass wir Journalisten aus der BRD im Vergleich zu ihnen freundlich und respektvoll behandelt wurden, obwohl wir einen Staat repräsentierten, der in den sowjetischen Medien fortwährend als faschistisch, imperialistisch und revanchistisch bezeichnet wurde. Die D-Mark machte alles wett.

Mein Abschied aus Moskau vollzog sich in großer Herzlichkeit. Tränen wurden nicht zurückgehalten. Durch Lew Kopelew hatte ich den Theaterregisseur Juri Lubimow, den Dichter und Sänger Bulat Okudschawa und den Schriftsteller Juri Trifonow kennengelernt. Alle drei genossen in der gesamten Sowjetunion eine sagenhafte Popularität. Lubimows Taganka-Theater war einer der begehrtesten Orte in Moskau, seine Aufführungen immer ausverkauft. Den sowjetischen Sittenwächtern gefiel selten, was er auf die Bühne brachte. Entsprechend kritisch fielen die Rezensionen aus, was seine Stücke für das Publikum noch reizvoller machte. Das gesamte Programm umgab stets ein Hauch des Skandalösen. Juri Lubimow litt nicht unter Kleinmut. Er sah sich in einer Reihe mit Theatergrößen wie Meyerhold, Stanislawski, Wachtangow und Brecht. Arthur Miller, John Steinbeck, Heinrich Böll und Helene Weigel schauten bei ihm vorbei und verewigten sich mit ihren Autogrammen auf den Wänden seines Büros.

Abb.: Fritz Pleitgen (rechts) mit Bulat Okudschawa, Juri Lubimow, Juri Trifonow

Auch Bulat Okudschawa und Juri Trifonow wurden von Millionen Sowjetbürgern verehrt. Okudschawa wegen seiner Lieder und Trifonow wegen seiner Romane. Nun luden Lubimow, Okudschawa und Trifonow mich zum Abschiedsessen in das Dom Literatorow ein. Die Küche im Haus der Schriftsteller war gut, damals eine Rarität in Moskau. Der georgische Cognac Bagration, dessen Namensgeber als Armeegeneral Napoleon zu schaffen gemacht hatte, brachte uns schnell in gehobene Stimmung. Lubimow inszenierte eine internationale Pressekonferenz mit Stalin, Chruschtschow und Breschnew, wobei er alle Rollen spielte, jeweils in den passenden Stimmlagen: die drei Sowjetführer ebenso wie den Moderator und die Fragesteller aus dem Pressecorps.

Wir waren fasziniert. Die anderen Gäste waren es auch. Sie legten Messer und Gabel beiseite. Was Lubimow ablieferte, war atemberaubend. Voll politischer Anzüglichkeiten. Seine Figuren waren treffend beschrieben. Stalin mit seiner Verschlagenheit und Brutalität, Breschnew und Chruschtschow mit ihrer Schlichtheit in Denken und Sprache. Ein tolles Bühnenstück, das mit entzücktem Beifall quittiert wurde. Leider hatte ich kein Tonbandgerät dabei. Da ich direkt neben Lubimow saß, traute ich mich nicht, Notizen zu machen. Ich wollte nicht stören. So kann ich kein Protokoll des spektakulären Auftritts liefern. Zur damaligen Zeit wäre es im Westen ein großes Theaterstück geworden.

Lew Kopelew fuhr mit seiner Ehefrau Raissa Orlowa für längere Zeit zu Freunden. Vor seiner Abreise verabschiedete ich mich von ihm. Meinen Nachfolger Klaus Bednarz brachte ich gleich mit. Er war vorher Korrespondent in Polen gewesen. Die Sowjetunion war ihm vertraut. Als Stipendiat hatte er ein Semester an der Universität in Leningrad studiert. Als Mitgift hinterließ ich ihm einen eigenen Kameramann und Lew Kopelew. Klaus Bednarz hat viel daraus gemacht und das deutsche Fernsehpublikum mit inhaltsreichen Reportagen über die Sowjetunion versorgt.

Lew Kopelew hatte für meinen Kummer wenig übrig. Er war in seinem Element und deckte mich mit Ratschlägen ein, wie ich meine Zeit in der DDR nutzen sollte. Als Erstes trug er mir auf, seinen Sehnsuchtsort Weimar aufzusuchen. Danach sollte ich ihm von meinen Eindrücken berichten, denn nach Weimar wolle er unbedingt noch einmal hin. Einmal habe er es schon geschafft, mit einer sowjetischen Schriftstellergruppe. Ein unvergessliches Erlebnis! Aber jetzt als Andersdenkender und Persona non grata in der Sowjetunion sei eine Reise dorthin nahezu undenkbar. Dann legte er mir ans Herz, mich gleich nach meiner Ankunft in Ost-Berlin bei Christa und Gerhard Wolf zu melden. Zu diesem Zweck erhielt ich Adresse und Telefonnummer.

Auf alle Fälle, so Kopelew, sollte ich zwei weitere enge Freunde kennenlernen: Erwin und Eva Strittmatter. Auch von ihnen wurden mir Adresse und Telefonnummer ausgehändigt. Etwas schwieriger würde es sicher, an Konrad Wolf heranzukommen. Als erfolgreicher Filmregisseur sei er inzwischen zum Präsidenten der Akademie der Künste aufgestiegen. Um seinen Bruder Mischa sollte ich mich nicht kümmern. Der tauge nichts und sei jetzt, wie man höre, Chefspion der DDR. Die Gebrüder Wolf waren in Moskau aufgewachsen, nachdem ihr Vater, der Dramatiker Friedrich Wolf, vor den Nazis in die Sowjetunion geflüchtet war.

Was hatten sie mit Kopelew zu tun? Als die deutsche Wehrmacht im Juni 1941 die Sowjetunion überfiel, wurde Lew Kopelew in die Rote Armee eingezogen. Als Germanist kam er wegen seiner guten Kenntnisse der deutschen Sprache in eine Propagandakompanie, deren Aufgabe es war, Flugblätter auf Deutsch herzustellen, um die deutschen Soldaten zum Einstellen der Kämpfe aufzurufen. Als „Fritz Bunkerhocker“ versuchte er, die Moral der deutschen Fritzen mit Spottgedichten zu untergraben. So, wie wir die „bösen“ Russen alle als „Iwan“ bezeichneten, waren die „bösen“ Deutschen für die Russen die „Fritzen“. Ob die Parodien auf klassische deutsche Gedichte die „Fritzen“ zum Umdenken angeregt haben, ist nicht ermittelt worden.

Zu Kopelews Einheit gehörten Sowjetmenschen, die der deutschen Sprache mächtig waren, und auch deutsche Emigranten wie die Gebrüder Wolf. Tatsächlich lernte ich Konrad Wolf in der DDR kennen. Als er seinen Film Solo Sunny der internationalen Presse vorstellte, zog er mich anschließend beiseite und sprach mich auf Kopelew an. Er redete mit großer Hochachtung von ihm, obwohl Kopelew inzwischen in der Sowjetunion in tiefste Ungnade gefallen war. Er habe ein strenges Regiment geführt. Alle hätten vor den Zornesausbrüchen des „schwarzen Majors“ Angst gehabt. Nicht den kleinsten orthografischen oder grammatikalischen Fehler habe er auf Flugblättern durchgehen lassen. „Die Deutschen halten uns für Barbaren, wenn wir mit Goethes Sprache schludrig umgehen. Das grenzt an Sabotage“, habe er seine Untergebenen angedonnert, wenn er einen Fehler entdeckt hatte. Ansonsten sei er ein fürsorglicher Offizier der Einheit gewesen, die nicht nur Flugblätter verfasste, sondern die deutschen Soldaten auch in vorderster Frontlinie per Lautsprecher zum Einstellen der Kämpfe aufforderte.

Konrad Wolf habe ich noch ein zweites Mal getroffen, als er seinen Film Solo Sunny auch in Rostock vorstellte. Wieder sprachen wir über Kopelew. Diesmal lotste mich Konrad Wolf nach draußen, wohl, um den Mikrofonen des Staatssicherheitsdienstes zu entgehen. Mich wunderte seine Vorsicht. Immerhin war er Präsident der Akademie der Künste und ein international anerkannter Regisseur. Obendrein war sein Bruder der legendäre Chefspion der DDR. Wir verzogen uns nach draußen, um mit Respekt von einem in der Sowjetunion in Ungnade gefallenen Germanisten zu reden. Ich machte Konrad Wolf auf die Merkwürdigkeit aufmerksam. Mein Gegenüber schaute mich eine Weile an und meinte: „Für Sie ist das merkwürdig. Ich kann Ihnen das plausibel erklären, aber dafür reicht unser Spaziergang nicht aus.“

Und noch eine Adresse samt Telefonnummer gab mir Kopelew mit: Die von Paul Wiens. Von dem Mann wusste ich wenig. Er war mir einmal in Kopelews Moskauer Wohnung in der Krasno-Armejskaja begegnet. Er sei hoher Funktionär des Schriftstellerverbands der DDR und habe angeboten, ihm eine Reise in die DDR zu ermöglichen, klärte mich Kopelew auf. Später stellte sich heraus, dass Paul Wiens Informant der Stasi war, worauf wir selbst hätten kommen müssen. Leider sind wir auf ihn hereingefallen. Gottlob ohne größeren Schaden.

Zum Abschied aus Moskau drehte ich einen Film über meine Zeit in der sowjetischen Hauptstadt, für den ich als Titel eine Zeile von Puschkin wählte: „O Moskau, Moskau“ aus der Ballade Jewgenij Onegin. Inzwischen hatte ich die Episoden dafür zusammen. Mit Jürgen Bever und seiner Kamera ließen wir das Publikum in aller Herrgottsfrühe von den Leninbergen, die längst wieder Sperlingsberge heißen, auf den Moskau-Fluss und die noch schlafende Stadt blicken. Unter dieses Bild legten wir als Tonbegleitung Mussorgskis „Morgenröte über der Moskwa“. Um fünf Uhr beobachteten wir den Wachwechsel am Lenin-Mausoleum. Eine einsame alte Frau fegte das Pflaster des riesigen Platzes. Von der Basilius-Kathedrale wanderten wir mit dem Dichter Andrej Wosnessenski hinüber in das frühere Kaufmannsviertel „Samoskworetschje“. Juri Trifonow und Bulat Okudschawa erklärten uns anschließend das Wesen der Stadt Moskau und ihrer Menschen.

In Lubimows Taganka-Theater erlebten wir die Aufführung von Der Meister und Margarita. Mit Lew Kopelew besuchten wir den Deutschen Friedhof, wo am Grab von Friedrich Joseph Haass immer frische Blumen lagen, obwohl der Heilige Doktor von Moskau, der aus Münstereifel kam und sich in Russland der Sträflinge und der Armen annahm, schon weit über hundert Jahre tot war. Es war ein sehr subjektives Bild, das die WDR-Cutterin Ingrid von Lettow an einem schlichten Reporterschneidetisch in unserem Moskauer Büro mit Hingabe zu einem 45-Minuten-Feature zusammenbastelte. Nichts war falsch daran. Aber ein bisschen süßlich war der Film schon, würde ich aus heutiger Sicht finden. Vielleicht haben sich die Deutschen in Ost und West deshalb meine Erinnerungen gerne angesehen, denn Moskau galt in unserem geteilten Land eher als ein finsteres Loch. Die Zuschauerzahl ging jedenfalls in die Millionen, was damals allerdings leichter zu erreichen war als heute.

Zu Empfängen westlicher Repräsentanzen in Moskau wurde in die Valuta-Restaurants der Hotels Metropol, Nazional und Praga eingeladen. Sündhaft teuer. Gut 20.000 D-Mark Kosten, die ich dem Sender ersparen wollte. So phantasielos wollten wir uns nicht verabschieden. Meine Frau hatte kürzlich unsere Kinder mit einer Schiffspartie erfreut. „Das wäre doch etwas Originelles.“ Ich verstand, begab mich zum Anleger an der Moskwa und kam mit dem Kapitän eines Fahrgastschiffs ins Gespräch. Eine Flasche Wodka sorgte für ein zwischenmenschliches Klima des Vertrauens. Am Ende hatte ich die beiden letzten Tagestouren auf dem Fluss innerhalb der Stadtgrenzen gekauft und die Tickets dafür in der Tasche. Alles für einen Freundschaftspreis. Die Tickets kosteten nur ein paar Kopeken. Das Entgegenkommen von Besatzung und Kapitän wurde mit Deputat in flüssiger und hochprozentiger Form vergütet. Branntwein und Bier beschafften wir aus dem Valuta-Shop Berioska (Birkenbäumchen). Meine Frau sorgte mit ihren Freundinnen für schmackhafte Salate, Aufschnitt und gutes russisches Brot.

Eingeladen waren Diplomaten und Korrespondenten aus Ost und West, sowjetische Journalisten, Vertreter des Außenministeriums der UdSSR und vor allem viele Künstlerinnen und Künstler, meist kritische Geister. Der Andrang war groß, das Schiff mit mehreren Decks gottlob ausreichend geräumig. Das KGB war sicher auch gut vertreten. Es war ein milder Mittsommertag, Kreml und Basilius-Kathedrale glitten wie eine Märchenkulisse an uns vorbei. Alle an Bord genossen die ruhige Schiffspartie als ein wundervolles harmonisches Erlebnis. Es wurde musiziert und getanzt, Gedichte und Lieder wurden vorgetragen. Als Bulat Okudschawa sein Lied „Arbat“ sang, standen allen die Tränen in den Augen.

Abb.: Aus der Stasiakte von Fritz Pleitgen: Überwachung von „Maus“ und „Dieter“, die später die OPK-Namen „Tiger“ und „Leopard“ erhielten

Nur einer war kreuzunglücklich. Der Ehemann unserer Bü-ro-Reinemachefrau Lucia! Sie hatte ihn verdonnert, die Alkoholvorräte zu bewachen. Nun saß der arme Schelm auf einem Stapel köstlichsten Sprits und durfte sich nicht bedienen. Für einen Alkoholiker die schlimmste Hölle.

Als die zweite Tour zu Ende ging, standen meine Frau und ich auf dem Oberdeck. Wir zogen Bilanz unserer Moskauer Zeit. „Wir können zufrieden sein,“ meinte meine Frau. „Es war zeitweise keine Freude, aber nie langweilig. Es gab viele schöne Erlebnisse. Wir haben zwei weitere Kinder und dazu viele gute Freunde gewonnen. Moskau werden wir nie vergessen. Die Zeit hat uns gut getan.“

Die härteste Prüfung stand uns indes noch bevor. Der Abschied von Valja, unserer „Dom Rabotnitza“. In all den Jahren hatte sie unseren Haushalt in Schuss gehalten. Valentina Nikolajewna Shatalowa war eine Russin wie aus dem Bilderbuch. Kräftige Gestalt, frisches Gesicht und im Wesen zupackend, frohen Mutes und mitfühlend. Unser Freund Josif Kiblizkij hat solche Frauen gemalt. Ihre Portraits haben in unseren Wohnungen, wohin wir auch zogen, immer gute Plätze gefunden, weil sie uns an Valja erinnern. Nach dem Krieg wurde sie als junges Mädchen im zerstörten Stalingrad eingesetzt, um Trümmer wegzuräumen. Ihr war keine Last zu viel. Unsere drei Kinder trug sie mühelos gleichzeitig.

Nun stand sie vor uns und weinte bitterlich. Sie konnte und wollte sich nicht von Frederik, unserem jüngsten Sohn, trennen. „Milun“ nannte sie ihn, und auch er wollte sie nicht loslassen. Schließlich nahmen wir sie zum Flughafen mit. Erst im Angesicht von Zoll- und Passkontrolle fügte sie sich in ihr Schicksal.

Zu traurig, dass sie nicht mehr erlebte, dass ihr „Milun“ inzwischen zu einem kräftigen, 1,98 Meter großen Mann herangewachsen ist, der als Senior International Correspondent des amerikanischen Nachrichtensenders CNN nach Moskau zurückkehrte und nun am Kutusowski Prospekt 7/4 im selben Haus wohnt wie wir früher. Nur deutlich komfortabler.

Aus Moskau brachte „Milun“ damals eine Virusinfektion mit, was dazu führte, dass meine Frau mit ihm in die Kölner Kinderklinik zog. Sohn Christoph und Tochter Vanessa blieben bei den Großeltern, während ich mich nach Ost-Berlin begab, um unsere neue Wohnung in der Leipziger Straße 66 einzurichten, wo inzwischen unsere Möbel eingetroffen waren. In der BILD-Zeitung erschien daraufhin eine kurze Meldung mit der hübschen Überschrift. „Alle krank. Pleitgen in Ost-Berlin.“

Ost-Berlin: Einstand nach Maß

So lange ich allein in Berlin war, hatte ich Zeit, mich mit den neuen Arbeitsverhältnissen vertraut zu machen. Der Unterschied war beträchtlich. In Moskau waren wir ein Miniteam, Es bestand neben mir nur aus unserer Sekretärin Natalia (Natascha) Saltykowa und unserem Kameramann Jürgen Bever. Dagegen spielte das Ost-Berliner Studio in der Schadow-Straße als großes Orchester auf: zwei Fernsehkorrespondenten, zwei Kamerateams (je drei Personen) und ein Fahrer.

Der quirlige Verein wurde von unserer Sekretärin Biggi Woyth organisatorisch zusammengehalten. Ich habe sie als schlagfertige, stets elegant gekleidete Berlinerin in Erinnerung. Zum Studio gehörten noch zwei Hörfunkkorrespondenten mit einer Sekretärin, die gleichzeitig als Tontechnikerin fungierte. Das war unsere Division Ost, und noch nicht alles. Zu unserem Studio zählten überdies zwei Cutterinnen und eine Sekretärin im Büro West, das sich im Gebäude des SFB an der Masurenallee befand.

In unserer „Weststube“ nahmen die beiden Cutterinen die Endfertigung unserer Beiträge vor. Außerdem trafen wir hier unsere Absprachen mit den Redaktionen der ARD-Sender, insbesondere mit ARD aktuell in Hamburg. Wir hielten uns in der Masurenallee für abhörsicher, was ein Irrglaube war, wie wir später unseren Stasiakten entnehmen konnten. Für die Stasi müssen unsere Telefonate ein gefundenes Fressen gewesen sein, weil wir uns mit unseren Kollegen in Hamburg freimütig darüber austauschten, wie wir unsere lästigen Schatten am besten abhängen können.

Gleich nach meiner Ankunft in Ost-Berlin holte ich meine Akkreditierung beim DDR-Außenministerium (AuMi) ab, sonst hätte ich Probleme bei der Ein- und Ausreise bekommen. Der Leiter der Presseabteilung, Wolfgang Meyer, wirkte auf mich locker und jovial, wie ich es von einem DDR-Funktionär eigentlich nicht erwartet hatte. Während meiner ganzen Korrespondentenzeit war Wolfgang Meyer für mich eine Ausnahmeerscheinung im Funktionärs-Apparat der DDR. Seine Souveränität und Effizienz lernte ich in den letzten Tagen des SED-Regimes schätzen. Bei meinem Antrittsbesuch im Sommer 1977 informierte ich ihn, dass die ARD in den letzten zehn Tagen des August Lutz Lehmann und mich auf einem Empfang vorstellen werde, und sprach gleich eine entsprechende Einladung aus. Er sagte seine Teilnahme zu.

Meine Berichterstattung wollte ich ab 1. September aufnehmen. Auch darüber informierte ich Meyer. Was ich ihm nicht mitteilte, war meine Absicht, mich in der Zwischenzeit mit den Verhältnissen in der zweigeteilten Stadt vertraut zu machen. In dieser Hinsicht war die Umstellung auf Berlin schwieriger als auf andere Metropolen in der Welt; Peking und Pjöngjang vielleicht ausgenommen. Um schnell Tritt zu fassen, führte ich intensive Gespräche mit meinen Kollegen und Kolleginnen im ARD-Studio wie auch mit den anderen westdeutschen Korrespondenten in Ost-Berlin. Lutz Lehmann hatte seine Berichterstattung bereits aufgenommen.

Abb.: Fritz Pleitgen, Lutz Lehmann

Die Gästeliste für den Empfang erweiterte ich um die Namen, die mir Lew Kopelew ans Herz gelegt hatte. Keiner von ihnen kam. Meyer erschien auch nicht. Was sie vom Kommen abgehalten hatte, war abzusehen. Der Grund hieß Rudolf Bahro. Der Philosoph aus der DDR brachte just am Tag unseres Empfangs mit Hilfe der Europäischen Verlagsanstalt Köln unter dem Titel Die Alternative ein Buch heraus, das schonungslose Kritik am Sozialismus der Sowjetunion und der DDR übte. Insofern hatten wir einen Einstand nach Maß! DER SPIEGEL veröffentlichte vorab einen Auszug samt Interview mit dem Autor. Am selben Tag strahlten ARD und ZDF ebenfalls Interviews mit Bahro aus, die Lutz Lehmann bzw. Dirk Sager geführt hatten.

Wie mir Lutz Lehmann in unserer „abhörsicheren“ Weststube anvertraute, waren die Interviews einige Tage vorher aufgezeichnet worden. Nach Absprache der Beteiligten sollten alle Interviews an einem Tag herauskommen. Wie sich später herausstellte, waren die Veröffentlichungen für die Stasi keine Überraschung; sie hatte alles mitgeschnitten, aber entgegen sonstiger Gewohnheit nicht unterbunden. Die Absichten der Stasi waren für Normalsterbliche unergründlich.

Die Veröffentlichungen riefen gegensätzliche Reaktionen hervor. Im Westen lösten sie breite Diskussionen aus. Marxistische Philosophen wie Herbert Marcuse und Ernest Mandel zeigten sich entzückt, nur Studentenführer Rudi Dutschke betrachtete Bahros Ideen als altbackenen Leninismus. Die DDR-Medien verloren kein Wort über Bahros Buch, obwohl seine Thesen in der ostdeutschen Bevölkerung, vermittelt durch die westdeutschen Fernsehsendungen, beachtliche Aufmerksamkeit fanden. Auch auf unserem Empfang war Bahros Alternative beherrschendes Thema, was von Meyers Abgesandten des DDR-Außenministeriums aufmerksam registriert wurde. Sie selbst zogen nur die Schultern hoch, wenn wir sie fragten.

Anders der Schriftsteller Stefan Heym. Als einer der wenigen Vertreter der Ost-Berliner Kunst- und Kulturszene, der auf unserer Party erschienen war, beschrieb er die Reaktion der DDR-Führung unverblümt: „Honecker und seine Spießgesellen sind zutiefst beunruhigt. Sie haben gleich die Stasi losgeschickt, um kritische Geister wie mich und andere zu belagern. Vor meinem Haus hat der Staatssicherheitsdienst in besonders auffälliger Form Posten bezogen, um mich einzuschüchtern und Besucher abzuschrecken. Günter Kunert geht es genauso.“

Nun wusste ich Bescheid, warum Christa und Gerhard Wolf nicht zu unserem Empfang gekommen waren. Vermutlich war der Geheimdienst auch vor ihren Türen in Stellung gegangen. Seit ihrem Protest gegen die Biermann-Ausbürgerung genossen die Wolfs Mielkes besondere Aufmerksamkeit. Warum sollten sie sich in dieser Zeit der Hypernervosität wegen eines Empfangs überflüssiger staatlicher Verdächtigungen aussetzen?

Abb.: Stefan Heym, Lutz Lehmann beim Empfang zum Einstand der neuen Korrespondenten Pleitgen und Lehmann in Ost-Berlin

Stefan Heym zeigte sich von solchen Befürchtungen nicht im Mindesten angekränkelt. Mit sarkastischen Bemerkungen machte er sich über die Ängstlichkeit des SED-Regimes lustig, mochten die Ohren der Vertreter des DDR-Außenministeriums in der Nähe sein oder nicht. In seiner Haltung blieb Heym bis zum Ende der DDR stabil. Er suchte den offenen Kontakt zu mir. Während meiner Korrespondentenzeit war er mein wichtigster Gesprächspartner. Seine Adresse ist bis heute bombenfest in meinem ansonsten altersgeschwächten Gedächtnis abgespeichert: Rabindranath-Tagore-Straße 9.

Rudolf Bahro bewahre ich ebenfalls in ehrender Erinnerung. Sein Interview mit Lutz Lehmann hat dem ARD-Studio DDR einen gelungenen Neustart verschafft. Das SED-Regime kannte indes keine Gnade. Es ließ den Philosophen zu acht Jahren Gefängnis verurteilen. Zur Verbüßung der Strafe wurde Bahro in der MfS-Haftanstalt Bautzen eingekerkert. Heute ist sie eine Gedenkstätte. Ich habe sie mir angesehen und war entsetzt über die kriminelle Energie, mit der die Stasi Rudolf Bahro psychisch zerstören wollte. Wer eine Vorstellung gewinnen will, was ein autokratisches Regime seinen Bürgern antun kann, sollte sich die Zeit für den Besuch der Gedenkstätte in Bautzen nehmen. Leider hat Rudolf Bahro später auch in der Bundesrepublik Deutschland nicht sein Glück gefunden.

Und immer wieder durch die Mauer

Unsere Doppel-Präsenz (Produktion im Osten, Endfertigung im Westen) führte dazu, dass wir an manchen Tagen vier- oder fünfmal die Grenze überqueren mussten, was locker zu acht oder zehn Grenzpassagen führte. Bei dieser Frequenz wäre in wenigen Tagen der Pass vollgestempelt gewesen. Um das zu verhindern, wurde bei jedem Grenzübertritt eine Meldekarte in den Pass gelegt, die von den DDR-Grenzern einkassiert wurde. So behielt der ostdeutsche Staat die Kontrolle über unsere Grenzübertritte, und wir benötigten weniger Zeit, um unter dem Eisernen Vorhang, der kurz für uns angehoben wurde, die Seiten zu wechseln. Die Meldekarten bedruckten wir bereits im Büro mit allen abgefragten Angaben zur Person. So entfiel das lästige und zeitraubende Ausfüllen an der Grenze.

Das Verhältnis zwischen den beiden deutschen Staaten bestand aus lauter Nickligkeiten – großen und kleinen. Die DDR bestand darauf, völkerrechtlich anerkannt zu werden. Dies wiederum wurde von der Bundesrepublik beharrlich abgelehnt. Im Alltagsverkehr bezeichnete die DDR unseren Staat penetrant als BRD, während wir von unseren Behörden angehalten wurden, in die Spalte Staatsbürgerschaft stets den vollen Namen „Bundesrepublik Deutschland“ einzutragen.

Diesem Wunsch kamen wir in patriotischer Unbeirrtheit nach, womit wir in Sachen Deutschland den Alleinvertretungsanspruch unseres Staates auch im kleinen Grenzverkehr unmissverständlich zum Ausdruck brachten. Im Grunde eine Albernheit. Das Kürzel „BRD“ hatten Beamte der Bonner Regierung aus Bequemlichkeitsgründen erfunden. Als die DDR daranging, es uns als offiziellen Namen anzuhängen, wehrten wir uns dagegen. Als wirkungsvoller Beitrag zur Deutschen Einheit lässt sich unser Widerstand kaum reklamieren.

Wir westdeutschen Korrespondenten, die wir beim DDR-Außenministerium akkreditiert waren, wurden auf Grund einer Vereinbarung zwischen Bonn und Ost-Berlin bevorzugt behandelt. Unsere Abfertigung vollzog sich deshalb verhältnismäßig unproblematisch. Durchsuchungen unserer Fahrzeuge wurden nicht vorgenommen. Das war eine enorme Erleichterung. Wir sahen ja, wie die DDR-Zöllner die Fahrzeuge von Normalreisenden mit Wollust auseinandernahmen.

Mein nächstgelegener Grenzübergang lag an der Heinrich-Heine-Straße, er wurde um Mitternacht geschlossen. Wenn ich nicht früh genug kam, was nicht selten passierte, konnte ich mich über einen Klingelknopf in der Mauer bemerkbar machen. Dann schaute ein Grenzer über die Mauer, identifizierte mich und öffnete die Lkw-Spur. Ich konnte in den ersten Arbeiter- und Bauernstaat auf deutschem Boden einrollen. Stockfinster und leblos war es da, während hinter mir West-Berlin glitzerte und in Kreuzberg Straßenschlachten zwischen Polizei und Hausbesetzern tobten. Unvorstellbar, dass aus diesen beiden Gegenwelten nur zehn Jahre später ein Staat werden sollte!

Fritz Pleitgen vor dem Brandenburger Tor, 1978.

Familienalltag auf beiden Seiten der Mauer

„KZ DDR“ las ich auf der Mauer, wenn ich auf dem Rückweg nach Ost-Berlin war. Keine respektable Adresse für einen Arbeitsplatz! Im Umgang miteinander schenkten sich die beiden deutschen Staaten nichts. Ein KZ war die DDR gewiss nicht, aber auch keine demokratische Republik. Ein Staat zum Wohlfühlen war sie ebenfalls nicht. Die Mangelwirtschaft vermieste den Menschen das Leben. Ständig mussten sie anstehen, ständig fehlten einfache Waren. Resigniert klingende Witze gab es hingegen reichlich. Frage eines Kunden im HO-Laden (HO stand für Handelsorganisation, ein staatliches Einzelhandelsunternehmen der DDR): „Haben Sie keine Hemden?“ „Wir haben keine Schuhe. Keine Hemden gibt es nebenan.“ Die fehlende Meinungsfreiheit hatte ebenfalls böse Scherze zur Folge. „Mandeloperationen dauern bei uns fünf Stunden, sie müssen rektal durchgeführt werden. Bei uns wagt keiner, den Mund aufzumachen.“

Meine Frau und ich lebten mit unseren vier Kindern in einer geräumigen Vierzimmerwohnung im obersten Stockwerk der Leipziger Straße 66. Der Ausblick war spektakulär. Nach hinten schauten wir auf den Platz der Akademie, der heute wieder Gendarmenmarkt heißt. Damals ein trostloser Anblick. Deutscher und Französischer Dom lagen noch in Trümmern, ebenso Schinkels Schauspielhaus, jetzt Konzerthaus. In den Ruinen spielte ich mit den Kindern Räuber und Gendarm. Die alten Häuser unserer Umgebung waren notdürftig repariert, aber noch schwer gezeichnet von den erbitterten Kämpfen, die in den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges in Berlin getobt hatten.

Abb.: Ausblick aus dem 13. Stock, Leipziger Straße 66, Ost-Berlin. Fritz und Gerda Pleitgen

Abb.: Fritz und Gerda Pleitgen hängen in ihrer Wohnung in der Leipziger Straße 66 Erinnerungen an Moskau auf

Nach vorne schauten wir über die Leipziger Straße auf die Mauer. Unverrückbar erschien sie uns. Jeden Morgen das gleiche Bild. Unsere Gespräche drehten sich immer wieder um die Frage, ob die Mauer noch in unserem Leben fallen oder wenigstens durchlässig werden könnte für die Menschen in Ost und West. Wir sahen dafür keine Chancen. Mit dem legendären SPD-Politiker Herbert Wehner sprach ich darüber und brachte dabei die Idee ins Spiel, die DDR anzuerkennen und im Gegenzug dafür die Öffnung der Mauer und der anderen Grenzübergänge zu erhalten. Wehner hatte sich in unserem vertraulichen Gespräch mir gegenüber sehr milde verhalten, aber als ich den Vorschlag vor der Kamera wiederholte, schnauzte er mich an: „Das sagen Sie mal dem deutschen Volk.“ Mir wurde klar: Bei uns konnte es kein Politiker wagen, eine solche Idee auszusprechen.

Die Umstellung in der Berichterstattung fiel mir nicht ganz leicht. In Moskau ging es in erster Linie um das Verhältnis zwischen den Supermächten Sowjetunion und USA. Im Vordergrund stand das Thema Abrüstung, verhandelt wurde über den Abbau strategischer Atomwaffen, die von gewaltigen Interkontinentalraketen getragen wurden und auf einen Schlag ganze Erdteile vernichten konnten. In Ost-Berlin beschäftigten mich die ebenso zäh geführten Verhandlungen zwischen den beiden deutschen Staaten über ein Veterinärsabkommen, das zum Schutz von Schweinefleischtransporten aus der DDR in den Westen beitragen sollte, möglichst unter Einschluss von Berlin (West).

Um West-Berlin gab es ständig Streit. Zwischen den beiden deutschen Staaten und unter den vier Siegermächten! Für uns im Westen gehörte West-Berlin eindeutig zur Bundesrepublik Deutschland; für die DDR und ihre Schutzmacht Sowjetunion war West-Berlin eine politisch selbstständige Einheit. Das prosperierende und schillernde West-Berlin als Teil der verhassten Bundesrepublik mitten im Territorium der DDR war für das SED-Regime eine schwer erträgliche Realität, die als Stachel im Fleisch empfunden wurde. Zu Recht! Wie hätten wir uns verhalten, wenn ein uns feindlich gesinnter Nachbar, der uns auch noch gesellschaftlich und wirtschaftlich weit überlegen war, mitten in unserem Land, zum Beispiel im Ruhrgebiet, mit einer exterritorialen Insel vertreten gewesen wäre. Rein sachlich war verständlich, dass die Machthaber im Osten alles unternahmen, um dem einzigartigen Phänomen „West-Berlin“ ein Ende zu bereiten.