18,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Riva

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

Nirgendwo wird so viel Aufhebens um Manieren gemacht wie im Vereinigten Königreich, doch in einer sich schnell verändernden Welt scheint sich niemand so recht darauf einigen zu können, was genau gute Umgangsformen sind. William Hanson, der weltweit führende Experte für Etikette, hat es sich zur Aufgabe gemacht, die guten Manieren der Briten in die Welt hinauszutragen. In diesem wundervollen Handbuch gibt er seine verbindliche Anleitung, wie man sich in jeder Situation zu benehmen hat – und zelebriert gleichzeitig die unverwechselbare feine englische Art, Dinge zu tun. Mit der perfekten Dosis seines unnachahmlichen trockenen Humors gelingt Hanson ein unverzichtbarer moderner Leitfaden für Etikette und Gebräuche – von Tischmanieren bis zum Plaudern über das Wetter.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 403

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

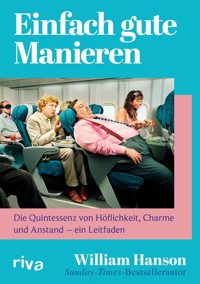

Buchvorderseite

Titelseite

William Hanson

Einfach gute Manieren

Die Quintessenz von Höflichkeit, Charme und Anstand – ein Leitfaden

Impressum

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.

Für Fragen und Anregungen

Wichtiger Hinweis

Ausschließlich zum Zweck der besseren Lesbarkeit wurde überwiegend auf eine genderspezifische Schreibweise sowie eine Mehrfachbezeichnung verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen sind somit geschlechtsneutral zu verstehen.

1. Auflage 2025

© 2025 by riva Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH

Türkenstraße 89

80799 München

Tel.: 089 651285-0

Die englische Originalausgabe erschien 2024 bei Century unter dem Titel Just Good Manners. Copyright © 2024 by William Hanson. All rights reserved.

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.

Übersetzung: Elisabeth Liebl

Redaktion: Silke Panten

Umschlaggestaltung: Maria Verdorfer

Umschlagabbildung: © David Stewart

Abbildungen Innenteil: © Alice Tait, 2024

Satz: Daniel Förster

eBook: ePUBoo.com

ISBN druck 978-3-7423-2929-5

ISBN ebook (EPUB, Mobi) 978-3-7453-2687-1

Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter

www.rivaverlag.de

Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de

Für Granny, die mir jenes Buch über gute Umgangsformen in die Hand drückte, das mir seitdem tausend Türen geöffnet hat

Inhalt

Vorwort

1. Etikette? Ja, bitte!

2. How do you do

3. Ziemlich nass heute, nicht?

4. Kennen Sie den Bischof von Norwich?

5. Leidet jemand unter Allergien?

6. Sie hieß Barker, er hieß Finch – und dann kam der Bindestrich

7. Rechts stehen, links gehen

8. No Brown in Town

9. Royale Erfordernisse

Zu guter Letzt

Danksagung

Anhang: Dankesbriefe

Bibliografie

Über den Autor

Vorwort

In Großbritannien gibt es keine komplexere soziale Frage als die, was zuerst auf die Scones kommt – die clotted cream oder die Marmelade. Die zweitschwierigste Frage ist die korrekte Aussprache des Wortes scone – denn das reimt sich auf gone. Keine Widerrede! Der König spricht es so aus, und es ist schließlich sein Englisch.

Hätte ich jedes Mal ein Pfund bekommen, wenn ein Journalist, ein Schüler oder ein Gesprächspartner in den Social Media mich fragte, wie ich in der Cream-Marmelade-Frage dachte, hätte ich heute dieses Buch nicht geschrieben. Ich wäre viel zu sehr damit beschäftigt, mich für teures Geld bronzebraun braten zu lassen und in meiner von Lauren Messelian gestylten Villa auf Mustique ein Abendessen im Freien zu veranstalten.

Ungefähr alle sechs Monate geistert die Cream-Marmelade-Debatte durch die britische Presse, ausgelöst meist durch irgendein bekanntes Gesicht. Während des Wahlkampfs 2015 war es der damalige Premierminister David Cameron, der in Barnstaple in Devon verlauten ließ, dass man dort zuerst Marmelade und dann Cream aufstreicht. Für alle, die mit dieser Diskussion nicht vertraut sind: So macht man das in Cornwall, aber keinesfalls in Devon. Das war eine gravierende Verletzung lokaler Bräuche. Sie können sich den Aufruhr vorstellen. Es ist ein Wunder, dass er nicht aus dem Amt gejagt und von der Clotted-Cream-Widerstandsgruppe (CCW) ins Visier genommen wurde. William und Catherine, die – bitte merken Sie sich das – den Titel Duke und Duchess of Cornwall tragen, setzten sich 2023 zwischen die Stühle, als Catherine meinte, sie hätte die Cream lieber obenauf. William übte sich in diplomatischer Zurückhaltung und vermied eine explizite Antwort. Devon und Cornwall sind die wichtigsten Produzenten von Clotted Cream. Und abgesehen von der Milchproduktion ist es den beiden südwestlichsten der britischen Countys ein Vergnügen, einander immer wieder in Rage zu versetzen. Ich vermute, die eindeutigen Bekenntnisse in der Cream-Marmelade-Angelegenheit sind hierfür das beste Beispiel.

Wenn ich »Etikette für den Afternoon Tea« unterrichte, was gelegentlich mehrmals am Tag vorkommt (2014 hatte ich 72 solcher Teestunden), dann rate ich den Teilnehmern: Wenn Sie in Devon ein Scone verzehren, dann bestreichen Sie es zuerst mit der Cream und dann mit der Marmelade, in Cornwall hingegen verfahren Sie in der umgekehrten Reihenfolge. Sollten Sie an irgendeinem anderen Ort der Welt Scones verzehren, dann verfahren Sie nach Ihren persönlichen Vorlieben. Ich bin in dieser Frage neutral, wie der Prince of Wales. Sie können nämlich die eine Hälfte so, die andere umgekehrt bestreichen.*

Briten aus dem Südwesten, die diese Zeilen lesen, schleudern dieses Buch jetzt vermutlich voll Abscheu in die Ecke, weil ich nicht klar Stellung beziehe. Es ist eine seltsame Eigenheit der britischen Etikette, die vorschreibt, dass wir auf solche Details Wert legen und alle, die nicht unserer Meinung sind, mit höchstem Misstrauen beäugen sollten. Aber das gehört nun mal zu den Exzentrizitäten, welche die Gewohnheiten und Verhaltenskodizes unserer Nation auszeichnen.

Und für diese lassen sich noch mehr Beispiele beibringen. Einmal war ich in Riad, um die Mitarbeiter einer führenden saudi-arabischen Bank in internationaler Geschäftsetikette zu unterweisen – was zu jener Zeit etwa zweimal pro Jahr vorkam. Unsere nachmittägliche Runde nahm eine ungewohnte Wendung, als bei der anstehenden Diskussion über Tischordnungen im Konferenzraum einer der zwölf Kursteilnehmer (es waren immer zehn Männer und zwei Frauen) von mir wissen wollte, wieso ich gerade gesagt hatte, dass wir uns in Großbritannien niemals zu dreizehnt an einem Tisch zum gemeinsamen Essen versammeln könnten. Denn mit mir waren wir dreizehn.

»Warum sollte das ein Problem sein?«, wurde ich verwundert gefragt.

»Nun, Abdulaziz, in Großbritannien heißt es, dass sich nie 13 Personen miteinander zum Essen an einen Tisch setzen sollten, denn dann könnte vielleicht einer aus der Gruppe sterben.« Erst als noch mal jemand nachfragte, wurde mir mulmig, denn da wurde mir bewusst, dass ich in einem zutiefst konservativen muslimischen Land über das Neue Testament dozierte.

Zu meiner Überraschung und Erleichterung schien sich niemand aus der Gruppe an meiner kurzen Zusammenfassung des letzten Abendmahls zu stören, das zum Verrat von Judas und zur Kreuzigung von Jesus geführt hatte. Meine pragmatischen Schüler wollten vielmehr wissen, was wir Briten denn täten, wenn zu Weihnachten nun einmal dreizehn Familienmitglieder da waren. Luden wir dann die Oma etwa aus? Oder bauten wir ein zweites Esszimmer an?

»Aber nein, das ist doch ganz einfach«, antwortete ich mit einem breiten Lächeln. »Einige britische Familien machen es so, dass sie den Tisch für 14 Leute decken und den Teddybär aus dem Kinderzimmer holen. Der bekommt dann den vierzehnten Stuhl und darf mit uns zu Abend essen.«

Als ich zu reden aufhörte, blickte ich in lauter verblüffte Gesichter. Offensichtlich dachten sie, dass ich – und natürlich vor allem die Briten, die so etwas taten – den Verstand verloren hätte. Mir aber, und ich wage zu behaupten wohl den meisten meiner britischen Leser, scheint die Teddybär-Lösung ganz normal, ja rational. Teddybären gehören nun mal zur Familie. Tatsächlich bringen viele traditionelle Briten (die sogenannten trad Brits) ihren Steiff-Tieren mehr Liebe und Zuneigung entgegen als ihren Blutsverwandten. Erst als ich das Bär-auf-Stuhl-Prinzip meinen arabischen Kursteilnehmern erklärte, wurde mir klar, dass es auf Papier geradezu aberwitzig wirkt.*

Ob es nun um die Schichtung der Scone-Toppings geht, um Aussprachedebatten oder Teddybären, die britischen Manieren sind ein bisschen schräg. Schräg, aber wunderbar. Während Italien an erster Stelle steht, was Essen und Kunst angeht, Frankreich in puncto Mode und Deutschland hinsichtlich seiner effizienten Ingenieure, sind wir Briten so ziemlich die Ersten, wenn es um Höflichkeit geht. Viele Jahrhunderte lang haben wir Briten uns der guten Manieren bemächtigt und sie mit unserer ureigensten Schicht Korrektheit überzogen, sodass wir nun bei diesem Thema die Marktführer sind.

Dem Himmel sei Dank, dass ich in Großbritannien das Licht der Welt erblickte und den Beruf habe, den ich jetzt ausübe. Da ich, außer die Leute in Etikette zu unterrichten, keine weiteren Talente besitze, wäre es für mich schwierig geworden, käme ich aus einem anderen Land. Können Sie sich vorstellen, dass ich als gebürtiger Australier mich jetzt bemühen würde, in einem Tech-Start-up in Wagga Wagga den Leuten beizubringen, wie man seine Serviette korrekt faltet? Oder als Norweger in Frederikstad den Leuten zeige, wie man Scones aufschneidet? Ich bin wirklich nicht sicher, wie das angekommen wäre.

Natürlich gibt es auch in diesen Ländern ausgezeichnete Benimm-Lehrer, die einen soliden Job machen, aber ich glaube nicht, dass die Saudis einen Australier oder Norweger damit betraut hätten, ihnen Business-Etikette zu vermitteln. Meine Nationalität hat sich als enormer Vorteil für mein Arbeitsleben erwiesen.

Dabei war es keineswegs mein erster Berufswunsch, Etikette zu unterrichten. Unmittelbar bevor meine Großmutter ihrem etwas frühreifen Enkel sein erstes Benimmbuch in die Hand drückte, wollte ich entweder Nachrichtensprecher oder Spion oder Erzbischof von Canterbury werden (nicht aus religiösen Gründen, sondern eher, weil die Amtstracht einfach abgefahren ist). Aber mein Leben änderte sich, nachdem ich mein Exemplar von John Morgans Etikette-Guide für Debrett’s in Händen hielt. Plötzlich gab es ein Thema, bei dem ich mir alles mühelos merken konnte. Was mein Geschichtslehrer über Pobedonoszew erzählte, blieb bei mir einfach nicht hängen. Und auch für Trigonometrie konnte ich mich nicht so recht begeistern. Aber mein Gehirn feuerte aus allen Rohren, wenn es lernen sollte, dass man, will man ein Büffet kredenzen, zuallererst ein Tischtuch ausbreiten sollte. Diese Regeln und Richtlinien zu kennen, sprach meine innerste Natur an und half mir, meinen Altersgenossen immer einen Schritt voraus zu sein. Wir sollten ja alle über russische Staatsmänner und Mathe-Gleichungen Bescheid wissen, aber ich wollte anders sein und mich auskennen, was gute Manieren betrifft.

So großartig John Morgans Buch war – und wenn das vorliegende nur ein Zehntel seines Wertes hat, wäre ich hingerissen –, bei dem zwölfjährigen William erweckte es doch eine ganze Menge Fragen. Es war ja gut und schön, dass Mr Morgan uns in die Regeln einweihte, aber ein paar Erklärungen dazu wären schon nett gewesen. Und so fing ich an, mir mehr Bücher über Etikette zu besorgen. Ich las mich in das Thema ein und zu meinem Glück fand ich Antworten auf meine Fragen.

Mein Interesse an diesen Dingen hat sich seitdem enorm ausgeweitet. Es vergeht kein Augenblick in meinem Leben, in dem ich mir keine Gedanken über die Regeln der Höflichkeit mache. Die brillante Camilla Long von der Sunday Times schrieb einmal, ich sei »durch und durch besessen von Servietten und dem korrekten Halbschuh«. Was bedeutet, dass ich nie wirklich abschalten kann, nie absichtlich unhöflich bin oder im Pyjama zum Briefkasten gehe. Bin ich tatsächlich mal zu jemandem unhöflich – immer unabsichtlich –, dann verfalle ich als Experte für gute Manieren und als Brite in eine geradezu desaströse Panik. Wenn jemand sein Leben damit zubringt, anderen Menschen zu zeigen, wie man sich richtig verhält und die Dinge am besten anpackt, dann kommt jede Verletzung dieser Regeln, vor allem wenn sie unabsichtlich geschehen ist, einem Verstoß gegen das Gesetz gleich.

Selbst wenn viele Menschen meine Arbeit für ein Nischenprodukt halten, so ist sie doch alles andere als das. Informationen über korrektes Verhalten weiterzugeben, gehört zu den ältesten Berufszweigen der Welt – wenn er auch nicht der älteste ist. Während die Männer im 18. Jahrhundert auf ihrer Grand Tour Europa durchstreiften, um sich in die Geheimnisse von Kunst, Glücksspiel, Sex und Finanzen einweihen zu lassen, bekamen ihre Altersgenossinnen zu Hause den »letzten Schliff«. Man denke nur an Dickens’ »Mrs General« (aus Little Dorrit), die zwar nur eine Romanfigur ist, aber das beste Beispiel für die verwitweten Frauen eines bestimmten Alters, die von wohlhabend gewordenen Familien engagiert wurden, um deren weiblichen Nachwuchs eine gewisse Kultiviertheit zu vermitteln, damit sie auf dem Heiratsmarkt und auf dem gesellschaftlichen Parkett bestehen konnten.

Im späten 19. Jahrhundert wurden dann die ersten Finishing Schools gegründet. Im Gefolge der industriellen Revolution hatte sich Großbritanniens Mittelschicht verzehnfacht. Die Töchter dieser Aufsteigerfamilien mussten lebenswichtige Fertigkeiten erwerben, zum Beispiel wie man angemessen lacht, auf schickliche Weise aus einer Kutsche steigt und ein glühend heißes Schüreisen handhabt. Und es gab solche Schulen nicht nur in Großbritannien, sondern auch in vielen europäischen Ländern. Zweifelsohne war die Schweiz hier führend, wo neben alpinen Vergnügungen auch Unterricht auf der Piste geboten wurde. Die ursprüngliche Schweizer Kultur der Konsensfindung ließ die Konkurrenz weit hinter sich zurück. Wenn die Mädchen diese Schulen mit ihren strengen Regeln erfolgreich absolviert hatten, waren sie reif für die Ehe.

Die Finishing Schools überdauerten bis weit ins 20. Jahrhundert hinein. Die bekanntesten britischen Institute waren Winkfield Place und Lucie Clayton’s. Letzteres konnte sich bis in die 1990er-Jahre behaupten, wobei der Lehrstoff allerdings zunehmend aus Büroassistenz und Sekretariatsservice bestand – mit dem Ergebnis, dass die guten Manieren mehr und mehr von The English Manner unterrichtet wurden, dem Unternehmen, das mir gehört und von mir geleitet wird. Außer dem Schweizer Institut Villa Pierrefeu, das bis heute existiert, mussten die meisten Schulen in Großbritannien und Europa schließen. Hauptgrund war, dass sie ihr Curriculum nicht überarbeiteten, sodass es zur modernen Gesellschaft passte und die zunehmende Gleichheit der Geschlechter seit den 1960er-Jahren widerspiegelte.* Die armen Mädchen in diesen Schulen mussten immer noch mit Schüreisen hantieren, während die Kutschen längst den Autos gewichen waren und die Beatles dafür sorgten, dass Mädchen Kreischkonzerte veranstalteten und ihre Rocksäume dabei immer weiter nach oben rutschten.

Großbritannien war jahrhundertelang führend, was den Unterricht in Etikette anging. Dort entstanden auch viele Bücher, die den »guten Ton« zum Gegenstand hatten: zum Beispiel The Boke of Curtasye (1440), Youth’s Behaviour oder Decency in Conversation Among Men (1640) und Philip Stanhopes Letters to His Son on the Art of Becoming a Gentleman (1774). In jüngerer Zeit war es Debrett’s, das bis zu den 1980er-Jahren nur Namen und Abstammungslinien lebender Aristokraten publiziert hatte und nun den ersten Debrett’s Etiquette and Modern Manners herausbrachte, ein Handbuch des guten Benehmens, das von Elsie Burch Donald verfasst worden war.

Im Übrigen wage ich zu behaupten, dass sogar das ehemalige British Empire und seine Diplomaten dazu beigetragen haben, in der ganzen Welt unseren Ruf als Etikettelehrer zu begründen. Auch Frankreich und Italien haben versucht, Benimmregeln zu etablieren, aber man hat dort die königlichen Familien entweder um einen Kopf kürzer gemacht oder in die Wüste geschickt – während unsere königliche Familie immer noch gesund und munter ist. Und die Mitglieder des Königshauses zeigen immer noch Anstand und Haltung, auch wenn hin und wieder ein eklatanter Fauxpas zu beklagen ist.

Aber sind die Briten und ihre Manieren nun Zielscheibe des Neids oder des leisen Spotts anderer Nationen? Kürzlich war ich für sechs Wochen in Oman, und zwar im Dienste des Diwans (des königlichen Hofes). Jean Paul, mein holländischer Kollege, und ich beschlossen, unsere jeweiligen Botschafter im Land zu informieren, dass wir wegen der speziellen Natur unserer Aufgabe und der immer noch herrschenden Pandemie länger als üblich in Maskat, der Hauptstadt des Landes, bleiben würden. Aber unsere E-Mails überkreuzten sich.

So öffnete ich Jean Pauls Schreiben an den holländischen Botschafter und las »Dear Laetitia«. Ich zuckte zusammen. Er hatte sie nie kennengelernt! Und dann gleich mit Vornamen anreden? Sehr dreist. Darauf folgten ein paar sachliche Zeilen über unsere Aufgabe. Und schließlich die formlose Schlussformel »Yours sincerely, Jean Paul«. Konnte das wahr sein? So würde ich eine E-Mail-Beschwerde an den Stadtrat beenden, weil die Müllabfuhr nicht gekommen war. Aber ganz gewiss nicht ein Schreiben an die ständige Vertretung eines königlichen Staatsoberhauptes.

Und Schnitt: Meine E-Mail an den britischen Botschafter, die sehr viel förmlicher ausfiel, war mit »Eure Exzellenz« überschrieben. Ich verbeugte mich beim Tippen so tief, wie es mir möglich war. Und es folgten mehrere sich in die Länge ziehende Absätze, in denen ich umständlichst erklärte, wofür Jean-Paul nur ein paar knappe Sätze gebraucht hatte. Und dann das große Finale. Ich schloss mit (tief durchatmen): »Ich habe die Ehre, mich voll der allervorzüglichsten Hochachtung als gehorsamster Diener Ihrer Exzellenz zu empfehlen.« Metaphorisch gesehen lag ich jetzt auf dem Bauch.

Komischerweise dauerte es bis zum vorletzten Tag unseres sechswöchigen Aufenthaltes, bis sich endlich ein Mitarbeiter der britischen Botschaft bei mir meldete. Die Botschafterin der Niederlande hingegen antwortete Jean Paul persönlich innerhalb von 36 Stunden. Aber immerhin konnte ich mich in der Gewissheit wiegen, dass ich das Protokoll befolgt hatte.

Wie Jean Paul wohl meine devote E-Mail fand? Hatte er ein schlechtes Gewissen, weil er so formlos geschrieben hatte? Oder leitete er meine E-Mail an seine Kollegen weiter, um zu zeigen, wie verrückt wir Briten sind? Nun, wir Briten nehmen es mit der Ehrerbietung immer schon recht genau. Wir sind vielleicht nicht mehr ganz so ehrerbietig wie früher – auch an uns ging die sexuelle und soziale Revolution der 1960er-Jahre nicht spurlos vorüber –, aber wenn es um korrekte Anreden und um Rangordnungen geht, sind wir immer noch führend.

Daher waren meine britischen Kunden im Laufe meiner Karriere auch immer am schwersten zufriedenzustellen. Wenn ich in China unterrichte, ist das eine deutlich leichtere »Vorstellung«, denn meine Kunden sitzen brav da und hören genau zu, was vielleicht daran liegt, dass sie aufgrund ihrer Erziehung stärker konditioniert sind. In China war ich jedenfalls noch nie gezwungen, mit Scherzen oder witzigen Nebenbemerkungen die Zuhörer mir und meinem Vortrag geneigt zu machen. Wenn überhaupt, dann läuft so ein Kurs eher ein bisschen langweilig ab. Den Briten muss man hingegen durchaus ein Löffelchen Zucker verabreichen, damit sie bereit sind, die Medizin des guten Tones zu schlucken. Und wenn vorsichtiges Aufziehen oder verschmitzter Humor nicht funktionieren, dann greift man zur Historie, denn Briten lieben Geschichtliches. Warum machen wir, was wir machen? Wer hat damit angefangen? Und seit wann machen wir das schon so?

Weitere Anpassungen muss ich vornehmen, wenn ich in Amerika unterrichte, denn dort hat die Geschichte zu schweigen. Als ich in New York war und über das Römische Reich sprach, fragte mich einer der Kursteilnehmer, ob ich das Römische Reich meinte, das in den späten Jahren des 19. Jahrhunderts endete. Amerikaner sind als Nation immer auf Training aus. Das liegt möglicherweise daran, dass das Land vergleichsweise jung ist. Sie zucken jedenfalls nicht zusammen, wenn sie in der Gruppe lernen sollen oder eingestehen müssen, dass sie etwas nicht wissen.

In Großbritannien sitzen viele Leute in unseren Kursen, die anderen verheimlichen, dass sie Kurse in gutem Benehmen belegen. Dann treffe ich auf Menschen, die so tun, als wüssten sie schon alles oder müssten nichts lernen, weil das Ganze ja ohnehin unter ihrer Würde ist. Sie sind davon überzeugt, dass wir in einer über-egalitären, lässigen, rücksichtsfreien Gesellschaft leben und uns keine Sorgen darüber machen müssen, wie unser Tun auf andere wirkt. Nun, ich möchte solche Leute jetzt nicht schlechtmachen, denn zu ihren Gunsten kann man sagen, dass die Etikette sich gewandelt hat, seit sie am Hof von Ludwig XIV. erstmals festgeschrieben wurde.

Damals wurde das Leben rund um Orte wie Versailles von vielen kleinen Etiketten geregelt, die Bürgern und Bauern ihren jeweiligen Platz zuwiesen. Die Regeln bei Hofe aber waren einzig dazu da, König Ludwig zu glorifizieren. Sie umgaben ihn mit einer geradezu gottgleichen Aura und schlossen andere von dieser Würde aus – Menschen, die so sehr auf ihr Verhalten achten mussten, dass sie ständig unter Anspannung standen. Sie wollten unbedingt gute Figur machen, daher wäre es ihnen nicht im Traum eingefallen, die Autorität des Königs infrage zu stellen. Man durfte den König nicht ansehen, sich in seiner Gegenwart nicht setzen und schon gar nicht das Wort ergreifen, bevor man angesprochen wurde. Ich habe sagen hören, dass es in einem bestimmten Anwesen in Montecito immer noch so ist. Aber wenn man Harrys und Meghans 1700 Quadratmeter großes Haus mit seinen 16 Badezimmern einmal ausnimmt, ist die Etikette von heute – wenn korrekt befolgt – deutlich inklusiver. Diesen Wandel kann jeder nachvollziehen, der die dicken Wälzer zum guten Ton studiert, welche in den letzten Jahrhunderten so publiziert wurden.

In meinen Augen haben diese historischen Etikettehandbücher zwei Funktionen. Ihre Funktion zur Zeit ihrer Abfassung war es, die soziale Interaktion mit den Mitmenschen zu erleichtern. Viele Menschen glauben ja, dass Kinder sich im Allgemeinen leichter tun, wenn man ihnen Regeln und einen klaren Rahmen vorgibt. Nun, mit Erwachsenen ist das nicht anders. Die zweite Funktion dieser Bücher offenbart sich erst Jahre später: Sie zeigen uns, wie das Leben damals war, sie bilden und informieren also künftige Generationen. Einige meiner Kritiker denken ja, meine Kollegen und ich würden die Leute in den Verhaltenskodex von George III. einführen oder – wenn wir modern sein wollen – in den von Königin Victoria. Sie sehen nicht, dass die Etikette sich entwickelt – sie passt sich grundsätzlich der Gesellschaft ihrer Zeit an und ist daher formbar. In Fragen der Etikette geht es eben nicht nur darum, wie man einen Botschafter korrekt anspricht. Sie dreht sich auch darum, wie man über eine unpassende Äußerung hinweggeht, die jemand in unserer Gegenwart gemacht hat – ein Dauerthema, das heutzutage immer öfter auftritt.

Dinge, die wir als Kinder als korrekt erlernt haben, stellen sich vielleicht später als falsch heraus, weil das Leben weitergeht. Ich hatte zum Beispiel beinahe faschistoide Ansichten, was das Einpacken von Essen im Restaurant angeht. Mittlerweile aber ist in dieser Angelegenheit die Erleuchtung über mich gekommen – in einem Zeitalter, in dem so viele Lebensmittel verschwendet werden, dass es schon obszön ist, und in dem so viele Menschen hungern müssen, sind die berühmten Doggybags eine gute Sache. Aber nur, wenn das Restaurant dies ohnehin anbietet. (Es zeugt immer noch von schlechten Manieren, extra danach zu fragen.)

Auf diesen Seiten habe ich mich bemüht, ein vernünftiges Gleichgewicht zu finden zwischen dem, was seit Jahren als akzeptabel gilt (von dem vieles ja auch heute noch korrekt ist oder leicht an unser heutiges Leben angepasst werden kann); dem, was einfach nur überholter Unsinn ist, und den Punkten, wo tatsächlich Wissenslücken gefüllt werden müssen.

Von all dem, was hier folgt, können Sie so viel oder so wenig Gebrauch machen, wie Sie wünschen. Nutzen Sie das Buch, um Ihrem wunderbaren Leben einen Hauch Finesse zu verleihen, mit Ihren britischen Freunden darüber zu lachen oder uns und unser Verhalten zu verstehen – wenn Sie nicht selbst Brite oder Britin sind.

* Übrigens produziert auch die Insel Jersey ausgezeichnete Clotted Cream. Den Einwohnern scheint es auch egal zu sein, was zuerst und was danach auf das Gebäck kommt – Hauptsache, sie zahlen darauf nur wenig Steuern!

* Das Savoy hat seit 1920 seinen Kaspar, einen schwarzen Holzkater, der den 14. Platz einnimmt, sollten wirklich mal 13 zu Tisch sitzen. Das Tier ersetzte die vorherige Behelfslösung, bei der man einfach einen Kellner auf den 14. Stuhl setzte. Der Architekt Basil Ionides schnitzte Kaspar, nachdem er einen der privaten Dinnerräume renoviert hatte. Warum er sich für eine Katze entschied, weiß heute niemand mehr, aber die Katze sitzt bis heute in der Lobby des Hotels und wartet auf ihren Einsatz, um den vorzeitigen Tod von Dinnergästen zu verhindern.

* Das Institut Villa Pierrefeu wurde 1954 eröffnet und zog 1965 nach Montreux um. Madame Viviane Neri, die Leiterin, erklärt sehr schön die Aufgaben von Finishing Schools und Etikette-Instituten: »Wir schleifen hier niemanden: Wir geben den Menschen vielmehr Instrumente an die Hand, die regulären Schulen nicht zur Verfügung stehen, und öffnen ihre Augen für die Vorzüge multikultureller sozialer Interaktion.«

Kapitel 1 Etikette? Ja, bitte!

Nun, dann steige ich jetzt mal auf meine Seifenkiste.

Etikette und gute Manieren sind heute wichtiger denn je. Sie können heute nicht mehr durch eine News App scrollen oder in den sozialen Medien swipen, ohne Zeuge zu werden, wie eine Person auf eine andere losgeht, unhöflich ist und einfach nicht tut, was in dieser Situation richtig wäre. Die Übeltäter werden jetzt argumentieren, dass Höflichkeit heute nicht mehr relevant ist, dass wir mittlerweile in einer anderen Welt leben, in der alles erlaubt ist. Selbstständige Entscheidungen und Ungebundenheit, so heißt es, hätten den Zwang, sich an all die kleinen Gesten von Höflichkeit und Freundlichkeit zu halten, ein für alle Mal ersetzt. Wir würden in einem Haifischbecken leben, in dem das Wichtigste starke Ellbogen sind. Ich hingegen meine, dass die Leute, die so etwas behaupten, nur (vergeblich) versuchen, ihre Unkenntnis der Regeln und akzeptierten Normen zu kaschieren. Es ist ihnen vielleicht auch entgangen, dass sich die Grundsätze guter Manieren mit der Zeit verändert haben. Einige wurden durch Versuch und Irrtum modifiziert, andere mithilfe des gesunden Menschenverstands. Und der Rest hat seine Wurzeln nun mal in unserer reichen Geschichte. Wie auch immer sie entstanden sind, der Großteil der Richtlinien der Höflichkeit wird ihre Kritiker überdauern, einfach weil die meisten von uns ihre Mitmenschen gerne gut behandeln.

Andererseits treffe ich in freier Wildbahn immer wieder auf einzelne Arten, die zwar Manieren für nötig halten, aber Etikette nicht. Blanker Unsinn! Man kann keine guten Manieren ohne Etikette haben. Ja, das sind zwei Paar Schuhe, aber wir haben es hier quasi mit einem alten Ehepaar zu tun: Manchmal wird gestritten und man widerspricht einander. Aber von solch kleineren Scharmützeln einmal abgesehen, bilden sie doch eine Einheit.

Manieren sind die Richtschnur, an der wir uns orientieren, um anderen Menschen ein gutes Gefühl zu vermitteln, sie nicht in Verlegenheit zu bringen und uns nicht vorzudrängen. Gute Manieren sind selbstlos, nicht eigennützig. Alle Kulturen auf der Welt glauben an die Bedeutung des guten Tons. Die Etikette hingegen ist ein Satz von Regeln, nach denen eine Gesellschaft lebt. In neun von zehn Fällen haben Sie automatisch auch gute Manieren, wenn Sie die Regeln der Etikette befolgen. Es gibt aber auch Zeiten, in denen diese Regeln nicht angemessen sind und das Höflichste, was Sie tun können, genau das Gegenteil dessen ist, was das Regelwerk besagt … Aber sehr viel öfter ist die korrekte Etikette eben genau das – korrekt! Wenn Sie die Person mit den besten Manieren im Raum sein wollen, dann müssen Sie die Regeln der Etikette kennen und gleichzeitig genug Selbstvertrauen haben, um zu wissen, wann Sie sie ignorieren sollten.

So wie in jener schriftlich nicht belegten Anekdote über Charles III., der zu der Zeit, als sich die Geschichte zugetragen haben soll, noch Prince of Wales war. Während eines offiziellen Dinners für den Würdenträger eines Entwicklungslandes wurde Fingerfood serviert. Dabei standen die Fingerschalen aus Kristallglas oberhalb der Gabel, wie es üblich ist. Der ehrwürdige Gast aber hielt die Fingerschale ganz unschuldig für sein Wasserglas, nahm es und trank daraus. Einige der britischen Gäste sahen das und fingen an, leise zu kichern und mit dem Finger zu deuten. Als Charles das bemerkte, nahm auch er seine Fingerschale und trank daraus, um diese Leute zum Schweigen zu bringen, damit der Ehrengast sich nicht länger beschämt fühlte.

Nun gehört es freilich nicht zur Etikette, aus der Fingerschale zu trinken, aber über jemanden zu lachen, der es tut, gerade wenn er aus einem Land stammt, in dem es wichtigere Fragen als die Fingerschalen-Finesse gibt – so etwas tun nur Leute mit wirklich schlechten Manieren. Die gleiche Geschichte wird übrigens von einer ganzen Reihe von Personen in der Hauptrolle erzählt, so von Wilhelmina, Königin der Niederlande, und von Jacqueline Kennedy. Wir werden vielleicht nie erfahren, wer nun tatsächlich der Protagonist dieser Geschichte war oder ob sie überhaupt je passiert ist. Aber als Patriot, der schamloserweise auf einen Titel oder eine Belobigung hofft, schreibe ich die Geschichte unserem jetzigen König zu.

»Etikette« ist mittlerweile ein ziemlich aufgeladener Begriff. Die umfassendere französische Etymologie bezog sich zunächst auf das Verhalten bei Hofe und wirkt deshalb ein wenig pompös. Für Menschen, deren Erziehung fern von allen Königshöfen stattfand, mag es schwierig sein zu verstehen, wozu das Regelwerk der Etikette dient. Aber es gibt in jeder Situation einen Verhaltenskodex, ob die Beteiligten das nun gutheißen oder nicht. Es geht dabei keineswegs nur darum, wer wem als Erster vorgestellt wird. Die Etikette hilft uns, Trennungen mit Würde zu handhaben und am Tag vor unserer Reservierung im Restaurant anzurufen, um mitzuteilen, dass wir auf jeden Fall da sein werden. Ich wage zu behaupten, dass selbst Drogengeschäfte unter Kriminellen ihrer eigenen Etikette gehorchen. Solange Menschen anderen Menschen begegnen, sind Etikette und gute Manieren nötig.

Allerdings ist auch mir klar, dass manche Menschen die Etikette unzulässig missbrauchen. Da gab es zum Beispiel die Fernsehshow Ladette to Lady (in Amerika kurzzeitig ausgestrahlt unter dem Titel The Girls of Hedsor Hall, bei der Donald Trump Executive Producer war). Eine gewisse Anzahl von Mädchen wurde ausgewählt, um in einem Herrensitz von einer Finishing School in den Feinheiten des guten Benehmens unterwiesen zu werden. Das ist ein klassisches Beispiel für fehlgeleitete Etikette. Der Fairness halber muss gesagt werden, dass die jungen Damen Opfer des Trash-TV waren. (Auch wenn die Serie sich über mehrere Jahre hielt.) Aber perfekt frisierte Hyänen vorzuführen, die zu kreischen begannen, als Jemma im griechischen Ferienort Faliraki ihre Brüste entblößte, während sie etwas ungeschickt aus einer Schräghecklimousine kletterte, und anschließend im Gefängnis landete, war natürlich keine Werbung für guten Ton.

Shows wie diese signalisieren nicht, dass die Etikette sich ständig weiterentwickelt und eben nicht in einer längst vergangenen Zeit wurzelt. Ging es einst darum, sich einen Ehemann zu angeln oder sich auf die Rolle des Erben des Familiensitzes vorzubereiten, verbinden sich mit moderner Etikette ganz andere Vorteile: im Beruf Erfolg zu haben, Freunde aus allen Lebensbereichen zu gewinnen oder einfach nur ein netter, mitfühlender Mensch zu sein, den andere gerne um sich haben. Natürlich setzen wir auf Regeln, die teilweise schon sehr alt sind und in einem Umfeld entwickelt wurden, in dem man tatsächlich noch mit silbernen Löffeln speiste. Aber im Grunde sind diese Regeln überall anwendbar.

Ein Teil der Etikette, die wir heute noch befolgen, ist einem eher verfeinerten Umfeld entsprungen. Vor allem in Großbritannien ist es schwierig, sie von dieser Gesellschaftsschicht zu trennen. Selbst heute, da die Klassenunterschiede weit weniger ausgeprägt sind als in früheren Jahrhunderten, legt man immer noch viel Wert darauf, sie zu unterstreichen. Wir sind nachgerade besessen davon – und jeder von uns hofft (heimlich oder offen) darauf, eines Tages zu Größe zu gelangen. (Wobei jeder etwas anderes darunter versteht.) Es ist fast schon ein Tabu, von Klassenunterschieden zu sprechen. Doch je mehr wir über etwas reden, es dadurch anerkennen und ihm mit leisen Spott begegnen, wo es nötig ist, desto weniger problematisch wird es.

Während unserer Erkundungsreise durch die Welt moderner Etikette werden Sie immer wieder lesen, dass etwas »vornehm« oder »gewöhnlich« ist. Wappnen Sie sich. Das ist Großbritannien. Für die Leser aus diesem gesegneten Flecken Erde: Es widerstrebt mir, das zu sagen, aber wenn Sie die Tatsache nicht zu würdigen wissen, dass unserem einheimischen Verhaltenskodex diese leicht versnobte Haltung eigen ist, sollten Sie vielleicht eine Emigration ins Auge fassen. Diese Haltung wird nicht verschwinden, sosehr Sie sich das auch wünschen mögen. Großbritannien ist ein altes Land mit einer höchst fruchtbaren Geschichte, daher ist dieser Charakterzug nicht einfach auszuradieren. Wenn Sie der Angelegenheit andererseits zu viel Bedeutung beimessen, dann verleihen Sie ihr zweifelsohne mehr Gewicht, als sie verdient. Ein Großteil davon ist ohnehin purer Snobismus beziehungsweise ein in edles Kaschmir gewandeter Soziolekt. Und was als »Klassendenken« abgetan wird, ist mitunter nur einer höheren Genauigkeit geschuldet. So stand der Begriff »Toilette« historisch für Make-up und äußere Erscheinung und nicht für jenes weiße Porzellangefäß, in das man sich erleichtert. Das ist im Englischen ein lavatory oder ein WC.

Der unsichere französische Sonnenkönig Ludwig XIV. hinterließ uns eine ganze Reihe von Regeln für das Dinieren, die heute noch in aller Welt befolgt werden. Sollten Sie es wagen, Ihre Serviette vor Seiner Majestät zu entfalten, würden Sie noch am selben Tag bittere Tränen vergießen, denn Sie würden umgehend in der Hierarchie nach unten gestuft. Besagte Regel gilt im Übrigen auch heute noch, aber niemand wird es merken, wenn Sie Ihre Serviette einen Wimpernschlag zu früh öffnen. (Solange Sie mit dem Stoffstück nicht wild zur Seite wedeln, sodass Sie möglicherweise das Augenlicht Ihres Nachbarn gefährden.)

Da das Leben sich nun mal zu seiner heutigen Form gewandelt hat, kommen die neuen Regeln »vom Volk« und nicht von den herrschenden Familien. Zum Beispiel bin ich mir sicher, dass der Großteil der britischen Aristokraten nicht viel gedankliche Energie darauf verwendet, wie sich eine inklusive Sprache gestalten ließe. Womit nicht behauptet werden soll, dass sie sich den Argumenten für Inklusion verschließen würden. Aber da sie ihre eigenen Primogeniturregeln nie upgedatet haben, steht die Sorge um Pronomen oder geschlechterneutrale Sprache wohl nicht ganz oben auf ihrer Prioritätenliste.*

Die Welt ist heute ganz anders als zu den Zeiten von Elizabeth Bennet in Stolz und Vorurteil oder von Lord und Lady Grantham in Downton Abbey war. Dank internationaler Reisemöglichkeiten und Internet ist die Welt kleiner geworden. Wir begegnen Menschen viel öfter als früher und lassen uns viel schneller auf den Kontakt mit ihnen ein als unsere Vorfahren. Seit der Pandemie treffen wir Menschen aus aller Welt im Videocall, was die globalisierte Kommunikation noch schneller etabliert hat, als es ohne Covid-19 möglich gewesen wäre. Auch wenn es uns ein wenig Zeit kosten mag, unseren Mitmenschen höflich und respektvoll zu begegnen und mit Selbstachtung zu agieren, so verlangsamt uns diese Rücksichtnahme doch nur minimal. Und sobald Sie die Regeln einmal kennen und sich damit wohlfühlen, werden sie Ihnen ohnehin zur zweiten Natur. Ich verweise dabei gerne aufs Autofahren als Beispiel. Wenn Sie nicht gerade der frühreife Weltmeister Lando Norris sind, müssen Sie als Fahranfänger darauf achten, dass das Auto überhaupt auf der Straße bleibt oder wenigstens geradeaus fährt, ohne vorüberspazierende Rentner zu beschädigen. Sie sind gar nicht imstande, ein paar nette Worte mit dem Fahrlehrer zu wechseln, Radio zu hören oder Ihre Frisur im Spiegel zu überprüfen. Aber sobald Sie die Führerscheinprüfung bestanden haben und mit dem Auto umgehen können, gehen all diese Abläufe wie von selbst. Beim Schalten und Spurwechsel übernimmt Ihr Muskelgedächtnis. Genauso sollte es mit der Etikette sein. Sie ist keine Zwangsjacke, mit der man Menschen ruhigstellt. Es geht vielmehr um einige bewährte Regeln, wie man sein Leben ohne größere Kollision meistert. Eine zeitgemäße britische Etikette beruht auf sechs grundlegenden Prinzipien.

Bescheidenheit

Schamlose Selbstdarstellung schätzen Briten nicht besonders. Tatsächlich haben viele von uns Schwierigkeiten, sich in einem positiven Licht darzustellen. Was nicht heißt, dass es uns an Selbstachtung mangelt, weil man uns nur selten lobt oder gar öffentlich der Liebe versichert. (Obwohl ich sicher bin, dass Letzteres bei manchen Menschen durchaus eine Rolle spielt.) Wir wollen nur nicht, dass andere Menschen von uns denken, wir seien Nörgler oder würden unseren Platz nicht kennen.

Wahre Bescheidenheit ist nicht einfach nur die Abwesenheit von Arroganz, sondern eine kultivierte Form von Selbstbewusstsein – ein bewusstes Understatement, das das kollektive Wohlbefinden über individuelles Lob stellt. Diese kunstvolle Zurückhaltung ist das Öl in der Maschinerie des sozialen Zusammenhalts. Sie stellt sicher, dass unsere Interaktionen nicht von platter Eigenwerbung gezeichnet sind, sondern von der schlichten und sicheren Anerkennung der eigenen Stellung und Leistung. Nehmen wir nur meine liebste Sitcom-Figur, Hyacinth Bucket von Mehr Schein als Sein. Es war lustig zu sehen, wie die endlose Prahlerei und Ausschmückung ihrer Lebensumstände kollidierte mit der üblichen britischen Lebensart, obwohl die liebe Hyacinth natürlich gesagt hätte, dass sie britisch bis ins Mark ist.

Mögen andere Nationen uns auch für das Land der Snobs halten, so ist die hier an den Tag gelegte Bescheidenheit doch gerade das Gegenteil vom Protzen mit Leistungen und Triumphen, das anderen das Gefühl gibt, als hätten sie es nicht zur selben Höhe geschafft. Es liegt etwas zutiefst Zufriedenstellendes in der ruhigen Überzeugung, dass man mit etwas richtig liegt, aber es anderen eben nicht mit bombastischem Gestus aufs Brot schmiert.

Gastfreundschaft

Während Ludwig XIV. seine Regeln zu dem Zweck ersonnen hat, dass keiner sich über seinen Stand erhebe, um mögliche Revolutionen schon im Keim zu ersticken, hat die Etikette sich in den Jahrhunderten nach ihm in eine Richtung entwickelt, die, wenn möglich, alle Menschen einbezieht. Wie wir noch sehen werden, haben sich die Regeln für das Tischgespräch herausgebildet, um sicherzustellen, dass man den Menschen, die links und rechts von einem sitzen, mit dem gleichen Interesse begegnet. So wurde niemand ausgeschlossen.

Ich versichere hiermit, dass ich nicht von Visit Britain gesponsort werde, aber noch einmal: Wir sind auf diesem Gebiet führend. Unsere Gastfreundschaft ergibt sich nicht zufällig, sondern wird ganz bewusst angestrebt – geprägt von Jahrhunderten der Interaktion, Integration und des weltweiten Einflusses. Die Britischen Inseln waren immer schon ein Schmelztiegel der Zivilisationen, Ideen und Völker, die unserer Kultur und Küche sowie unserem Charakter ihren Stempel aufgedrückt haben – so wie ein Hausgast seine Abdrücke auf dem Fischgrätparkett hinterlässt, auch wenn Ersteres vermutlich eher geschätzt wird.

Unsere Erziehung und unser Rechtssystem fördern Großbritanniens Engagement für Inklusivität, Gleichheit und die Rechte aller Bürger, egal, von welchem Hintergrund sie kommen mögen. So zielen beispielsweise die Lehrpläne von heute darauf ab, Verständnis und Wertschätzung für andere Kulturen, Religionen, sexuelle Präferenzen, Geschlechter und Lebensweisen zu fördern. Das wiederum bereitet jede Generation darauf vor, Diversität zu würdigen und sich klarzumachen, dass es viele Welten neben der unseren gibt.

Und jenseits der Tafelbilder und Prüfungsräume hat unsere globale Rolle als Knotenpunkt des Commonwealth Verbindungen mit Ländern und Kulturen in aller Welt geschaffen – auch wenn dies historisch gesehen nicht immer einvernehmlich geschah. Aber das hat unsere Nation mit einer Vielfalt verschiedenster Perspektiven und Erfahrungen bereichert.

Rangordnung

Großbritannien ist kein junges Land, daher gibt es dort eine ganze Menge Titel. Einige sind historischer Natur, andere vollkommen bedeutungslos. Gewöhnlich respektieren Briten eine existierende Rangordnung, wenn auch nicht mehr so unterwürfig wie früher. Sogar die Menschen, die von sich behaupten, Titel würden ihnen gar nichts bedeuten, verhalten sich gemäß der Rangordnung, wenn sie zum Beispiel plötzlich dem Vizekanzler des County Palatine von Lancaster gegenüberstehen. Die Faszination von Rang und Titeln ist stark in einer Gesellschaft, die so tief in einem monarchischen und aristokratischen System verwurzelt, das sich mit den Jahrhunderten zwar entwickelt hat, aber nie ganz verblasste. Diese ständige Sorge zeigt einmal mehr, dass wir eine lange Geschichte haben und unerschütterlich Wert darauf legen, das Erbe unserer Vorfahren zu bewahren, einem Reich, in dem die feinen Unterschiede zwischen einem Duke und einem Marquis ebenso zählen wie die exakte Ansprache eines Angehörigen eines Ritterordens oder einer Baronin. Das sind keine überflüssigen Kinkerlitzchen, sondern wesentliche rote Fäden im Gewebe der britischen Identität, die uns von vielen anderen Ländern unterscheiden.

Dieses penible Augenmerk auf Rang und Titel unterstreicht ein allgemeineres kulturelles Ethos, das auf Respekt, Förmlichkeit und der Anerkennung für Leistung und Status gründet. Die verschiedenen Debatten in den Zeitschriften, ob man Harry und Meghan ihre Titel aberkennen sollte, hätte es in dieser Form in keinem anderen Land gegeben, da dies in keinem anderen Land den Einwohnern so wichtig gewesen wäre. Titel bedeuten Prestige. Für uns ist dies ein Weg, um die Institutionen zu respektieren und die Leistungen unser Mitmenschen wertzuschätzen. Viele vergessen, dass wir, wenn wir uns vor dem König verneigen, dies ja nicht tun, weil der Mensch vor uns etwa besser wäre als wir. Wir erkennen mit unserer Verbeugung an, dass er das wichtigste Amt innehat – sodass wir uns vor dem Amt verbeugen, nicht vor der Person. Obwohl wir vielleicht auch die Person respektieren.

Geduld

Schlangestehen ist ein typisch britisches Phänomen, das, auch wenn dies ein wenig abgedroschen klingen mag, die für gute Manieren unverzichtbare Tugend der Geduld verkörpert. Ob Warten auf den Bus, ob Schlangestehen im Supermarkt oder sich anstellen, um sich als Hochzeitsgast anzumelden, die Briten legen eine bemerkenswerte Geduld an den Tag und respektieren das Prinzip: »Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.« Wer diese Regel bricht, tut dies auf eigene Gefahr.

Außerdem unterstreicht die britische Etikette die Bedeutung des aufmerksamen Zuhörens, sodass Ihr Gegenüber alles sagen kann, was es sagen möchte, bevor Sie antworten. Sie müssen nur einzelne Ausschnitte aus Debatten unter Briten beziehungsweise Amerikanern im Fernsehen oder Radio verfolgen, um zu merken: Die britischen Gäste sind zwar nicht perfekt, aber im Allgemeinen warten sie, bis der Gesprächspartner sein Argument vorgetragen hat – selbst wenn dieses vollkommen idiotisch ist. Umgekehrt werden sie schnell sauer, wenn man ihnen das Wort abschneidet. Rücksichtsvolle Kommunikation ist mehr wert als hastige, unüberlegte Reaktionen.

Auch Tischmanieren beruhen auf diesem Prinzip der aufgeschobenen Befriedigung. Das Ritual des Afternoon Tea ermöglicht den Teilnehmern, den Augenblick zu genießen und sich stundenlang der entspannten Konversation zu widmen – das perfekte Antidot zu der hochverarbeiteten Fastfood-Esskultur, deren Erzeugnisse man einfach runterschlingt.

Passive Aggression

Das vorletzte Grundprinzip britischer Manieren ist die passive Aggression. Es ist der perfekte Weg für Briten, nicht allzu direkt zu sein, und erlaubt es uns, uns hinter bissigem Humor zu verstecken.

Unser bescheidener Ansatz, Menschen inklusiv zu behandeln, welchen Rang sie auch immer bekleiden mögen, und der damit verbundene klassische Stoizismus haben uns eine gute Portion Unaufrichtigkeit injiziert. Wir wissen ja, dass man von uns erwartet, höflich zu sein und immer Rücksicht auf andere zu nehmen. Im Allgemeinen tun wir das auch, aber das schlägt häufig in reichlich verrückte Redewendungen um. Wir werden in diesem Buch immer wieder der passiv-aggressiven Seite der Briten begegnen. Doch die Kathedrale der Höflichkeit und der Bischof von Norwich stehen erst später auf unserem Programm.

Im Internet gibt es eine recht populäre Grafik, über deren drei Spalten Folgendes steht: »Was die Briten sagen«, »Was die Briten meinen« und »Was Ausländer verstehen«. Auch hier gibt es eine Schöpfkelle voll passiver Aggressivität. Wenn Briten sagen: »Bei allem Respekt«, dann respektieren wir unser Gegenüber nämlich kein bisschen. Das ist ein reines Lippenbekenntnis. Was wir damit meinen: »Du bist ein Korinthenkacker, aber da wir Angehörige einer zivilisierten Gesellschaft sind, können wir das nicht sagen.«

Diese passive Aggression drückt sich aber nur dann in unserem Verhalten aus, wenn unser Gegenüber eben nicht so höflich ist, wie wir das für uns anstreben. Wäre jedermann so höflich und rücksichtsvoll, wie er oder sie sein sollte, dann würden wir den passiv-aggressiven Muskel gar nicht erst anspannen.

Humor

Und schließlich ist es ein ganz zentraler Punkt britisch-guter Manieren, einen starken Sinn für Humor zu haben. Wir achten vielleicht sehr auf unsere Grenzen, aber wir können auch über uns selbst lachen und über die Etikette, die wir geschaffen haben. Es besteht eine gewisse Gefahr, dass Menschen, die nicht an britische Verhältnisse akklimatisiert sind, denken, dass wir alles todernst nehmen. Meist tun wir das aber gar nicht. Wir finden unsere Macken und Exzentrizitäten höchst amüsant.

Unsere witzige Seite ist auch ein Abwehrmechanismus. Unsere erste Reaktion auf etwas Unangenehmes oder Merkwürdiges ist, etwas daran witzig zu finden, statt uns sofort beleidigt zu fühlen. Man geht in der Regel davon aus, dass der britische Sinn für Humor und unsere Begeisterung für Satire (die uns selbst oder unser Führungspersonal betrifft) der beste Schutz dagegen sind, dass ein Diktator oder Despot hierzulande die Macht übernimmt. Wir würden ihn einfach nur auslachen und ihm damit jede Macht entziehen, die er zu haben glaubte.

Doch die Regeln werden sich mit der Zeit ändern und anpassen. Wir erfinden neue Technologien und werden uns der unterschiedlichen Perspektiven bewusst. Damit aber verändern sich auch Etikette und gute Manieren. Sie sollten nie glauben, dass wir irgendwann aufhören zu lernen, was korrekt ist und was nicht, nur weil bestimmte Dinge plötzlich veraltet sind. Für all jene unter uns, die sich in ihrer Haut wohlfühlen, ist das aufregender als eine frisch gestärkte weiße Serviette. Obwohl sich die Regeln wandeln, werden diese sechs Prinzipien die Grundpfeiler der hexagonalen Kathedrale britischer Manieren bleiben.

Wir sind uns zwar sicher, dass Respekt, Toleranz, Bescheidenheit, Inklusion, Humor und Geduld absolut nötig sind und dass niemand von den Regeln der Höflichkeit ausgenommen ist, doch sind wir uns auch der Tatsache bewusst, dass es bisweilen Wichtigeres gibt als die Frage, ob beim Scone die Cream zuerst draufkommt oder die Marmelade.

* Primogenitur meint das – meist gesetzlich verankerte – Recht, dass das erstgeborene legitime Kind das ganze Erbe beziehungsweise den Familiensitz erhält. Meist heißt das, dass der erstgeborene Sohn erbt. 2013 versuchte man, mit der Equality (Titles) Bill das britische Gesetz abzuändern, doch der Gesetzesentwurf wurde schon auf Ausschussebene vom House of Lords abgelehnt. Die königliche Familie von Großbritannien hingegen schaffte die Bevorzugung von männlichen Erben 2015 ab, daher steht Princess Charlotte of Wales in der Rangfolge über ihrem Bruder Prince Louis of Wales. Anne, ihrerseits Princess Royal, muss hinter ihren jüngeren Brüdern (dem Duke of York und dem Duke of Edinburgh) zurückstehen, da die Abänderung nicht rückwirkend gilt und nur jene Mitglieder der königlichen Familie betrifft, die nach dem 28. Oktober 2011 geboren sind.

Kapitel 2 How do you do

Briten sind nicht gerade für überschwängliche Begrüßungen mit Körperkontakt bekannt und werden das vermutlich auch nie sein.

Wir überlassen das gerne Ländern wie Spanien oder Argentinien, wo alles freier und lockerer abläuft als bei uns in Großbritannien. Ein Küsschen hier, eine Umarmung da – sie werden so freigiebig verteilt wie Konfetti an Karneval. Viel zu viel für unsere empfindsame Natur. Die Dämme an den Tränenkanälen der Briten mögen im August 1997 gebrochen sein, als Diana, Princess of Wales, starb. Ansonsten aber sind wir deutlich reservierter als die Menschen in vielen anderen Ländern.

Traditionell hieß es von den Briten, dass wir nur Hunden und Pferden unsere Zuneigung zeigen. Ganz so verhält es sich heute nicht mehr. Mittlerweile wird man eher ermutigt, Familienmitgliedern und Freunden seine Gefühle zu bezeigen. Das macht Sie aber nicht weniger britisch, als wenn Sie diesen mit Unterkühlung begegnen würden.

Unsere reservierte Natur kommt allerdings voll zum Ausdruck, wenn wir es mit Fremden zu tun bekommen. Viele internationale Schüler in meinen Etikettekursen haben mir über die Jahre immer wieder berichtet, dass sie, wenn sie einem Trad-Brit begegnen, häufig das Gefühl haben, mit Misstrauen oder Abneigung behandelt zu werden. Sehr selten werden Sie an einen Briten geraten, der Ihnen das Gefühl vermittelt, Ihr neuer bester Freund zu sein. Das kann natürlich ein Relikt aus der emotionslosen Zeit sein, aber meist ist das einfach nur ein Zeichen für innere Unsicherheit und mangelnde soziale Expertise. Sie wissen einfach nicht, was sie tun oder sagen sollen, weil ihnen das niemand klar gesagt hat.

Nehmen wir zum Beispiel das Händeschütteln. Eltern bringen ihren Kindern bei, wie man Hände schüttelt, wenn Letztere noch kurze Hosen tragen. Doch später ist mit der Unterweisung Schluss, was ein wenig unfair ist, denn unsere Hände (und unsere Kraft) wachsen ja schließlich auch. Nur selten erfährt man etwas über die korrekte Praxis des Händeschüttelns. Außer Sie hatten mit der eher rabiaten Kniggemeisterin meiner Schule, Mrs Hallworth, zu tun. Eines Tages wurde vor der ganzen versammelten Schule ein Rugbyteam ausgezeichnet, das einen Wettbewerb gewonnen hatte. Die Jungs aus der 13. Klasse sollten vom Direktor und seiner Stellvertreterin, Mrs Hallworth, ihre Medaillen überreicht bekommen. Ein bisschen viel Tamtam um das vergoldete Plastik, wenn Sie mich fragen. Während die Jungs noch durch das Kirchenschiff zurück zu ihren Bänken marschierten, tat Mrs Hallworth einen Satz ans Rednerpult und beorderte per Mikro die Jungen zurück. Ihr Handschlag sei schwach gewesen, meinte sie. Also zurück, marsch, marsch, und noch einmal Hände geschüttelt. Dieses Mal mit festerem Griff.

Mrs H war sicher keine Frau, mit der man sich gern anlegen wollte. Vor 685 anderen Schülern hinauszuposaunen, dass der Händedruck so fest war wie ein entgräteter Fisch, war mutig. Ihre Kühnheit ließ mich instinktiv schmunzeln. Ich dachte mir schon damals, dass diese Jungen vermutlich nie mehr einen laschen Händedruck abliefern würden.

Doch die Regeln für den Handschlag sind nicht exklusiv britisch. Jedes Land hat gewisse Vorlieben, wie fest man eine Hand ergreift und wie oft man sie drückt. Soweit wir dem Händedruck eine eigene britische Note hinzugefügt haben, hat sie mit den Worten zu tun, mit denen man ein Händeschütteln begleitet. Sie signalisieren recht eindeutig, welcher sozialen Klasse wir uns zugehörig fühlen.

Wir lieben Form- und Verfahrensregeln. Trotzdem sind die Briten ziemlich locker, wenn man uns mit den Japanern vergleicht, vermutlich die einzige Nation, neben der wir leger wirken. Ein früher Klient von The English Manner, lange bevor ich für das Unternehmen tätig war beziehungsweise dessen Besitzer wurde, war das Londoner Büro einer amerikanischen Großkanzlei. Deren Anwälte waren kurz zuvor nach Osaka geflogen, um für einen Kunden einen Multi-Millionen-Dollar-Deal auszuhandeln. Um 9 Uhr am Tag nach ihrer Ankunft zogen die japanischen Gesprächspartner in perfekter Prozession in den Konferenzraum. Sie trugen beinahe identische Anzüge. Der Kopf der Delegation aus dem Westen kam um den Konferenztisch herum, um die Begrüßung zu beginnen. Leider streckte er seine Hand dem Stellvertreter entgegen und nicht der Nummer eins. (Was schlicht daran lag, dass der Stellvertreter näher stand.) Wie aufs Stichwort ging ein fast unhörbares Nach-Luft-Schnappen durch die Reihen. Dann machte die ganze Delegation japanischer Anwälte einfach kehrt und verließ den Besprechungsraum. Die Verhandlungen waren zu Ende, noch bevor sie begonnen hatten.

Und wie es halt immer so ist: Die amerikanische Kanzlei hatte den Vorschlag meines Kollegen abgelehnt, einige Wochen vor dem Besuch in Osaka ein Etikettetraining zu absolvieren. Kaum war die Delegation mit hängenden Köpfen wieder in London eingetroffen, war natürlich klar, dass eine Schulung angebracht gewesen wäre, und man kontaktierte uns. Wir Briten denken jetzt vielleicht, die Reaktion der japanischen Anwälte sei doch recht überzogen ausgefallen, selbst für unsere Maßstäbe. Aber es ist eben nicht unsere Kultur, sondern die ihre. Und die Amerikaner waren auf ihrem Territorium. Andererseits suchte die japanische Delegation vielleicht auch nach einer Rechtfertigung, um sich aus dem Deal zurückzuziehen.