Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Jentas

- Kategorie: Krimi

- Serie: Louise Rick

- Sprache: Spanisch

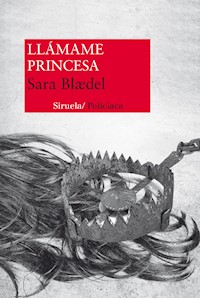

Sara Blaedel, la autora número uno de superventas internacionales, regresa con una seductora novela de suspense. La detective Louise Rick se encuentra con su caso más perturbador hasta el momento. Un sociópata extremadamente rico, pero psicológicamente retorcido, ha puesto la mira en mujeres jóvenes y vulnerables. El riguroso entrenamiento de Louise Rick como negociadora pasa por una dura prueba tras el secuestro de Isabella, la nieta adorada de la rica familia Sachs-Smith. Louise tiene la tarea de ayudar a la desesperada madre a negociar lo que, de pronto, se convertirá en una situación de vida o muerte. Los secuestradores exigen el Ángel de la muerte, un costosísimo vitral bizantino que ha estado en la familia durante generaciones; pero hay un problema… La obra ya no está en la casa de los Sachs-Smith. Ha sido robada. En una vertiginosa carrera contra el reloj, y mientras echa pulsos con un tortuoso cerebro criminal, Louise es llevada a las profundidades de la depravación humana. Por las malas, está a punto de aprender que el dinero puede comprar absolutamente todo. Pero ¿será capaz de encontrar a la pequeña antes de que el tiempo se agote? «Sara Blædel sabe cómo enrollar a sus lectores y mantenerlos completamente paralizados de asombro». Tess Gerritsen ⭐⭐⭐⭐⭐ «Me encanta pasar el tiempo con la recia, inteligente y sumamente humana heroína Louise Rick. No veo la hora estar con ella una vez más». Lisa Unger ⭐⭐⭐⭐⭐ «El espeluznante suspenso de Sara Blædel es algo que hay que dar por hecho». Sandra Brown ⭐⭐⭐⭐⭐

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 420

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

El ángel robado

El ángel robado

Título original: Dødsenglen

© 2010 Sara Blædel. Reservados todos los derechos.

© 2021 Jentas A/S. Reservados todos los derechos.

ePub: Jentas A/S

ISBN 978-87-428-1189-4

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin la autorización escrita de los titulares de los derechos de la propiedad intelectual.

Esta es una historia ficticia. Los nombres, personajes, lugares e incidentes se deben a la imaginación de la autora. Cualquier semejanza con hechos, lugares o personas vivas o muertas es mera coincidencias.

–––

Para Kristen

–––

El olor a acetona era tan penetrante que le restregó las fosas nasales. Se filtraba a través de las grietas de la puerta e inundaba el oscuro subterráneo.

Solo caía un poco de luz de las lámparas del techo. El hombre había tapiado las ventanas hasta dejar los marcos al ras de la pared.

Se quedó por un momento en el pasillo. Luego se colocó la máscara sobre la boca y la nariz y, enseguida, metió sus largos y finos dedos en un par de ajustados guantes de látex.

Tan meticuloso como siempre.

Atento al sonido de su propia respiración, sintió la humedad adherida a las paredes del sótano. Le pareció extraño que el sistema de ventilación, con sus filtros de carbón, no fuera más eficaz, pero apartó esa idea de su mente tan pronto como empezó a formarse. El sistema funcionaba veinticuatro horas al día, todos los días, y, aun así, persistía el tufo sofocante del sótano. A estas alturas, ya se estaba habituando. Sacó las tres llaves del bolsillo de su bata de laboratorio.

Le daba gusto que no hubiera acceso desde la planta baja. Tenías que salir al jardín para encontrar los escalones que conducían al sótano. Una de las primeras cosas que había hecho, después de mudarse, fue sacar un juego de llaves especiales para ese lugar.

La llave amarilla abría la cámara frigorífica, donde estaba el congelador; la azul era para la habitación con la bañera poco profunda, de dos metros de largo donde estaba la unidad de vacío por succión. La última llave era roja y abría la puerta del fondo, la de la exhibición, como él la llamaba, y que consistía en tres vitrinas rectangulares en fila.

Había arreglado con especial deleite las luces que iluminarían a las tres mujeres en sus ataúdes transparentes. Las lámparas estaban colocadas con toda la meticulosidad de un fotógrafo retratista, con las luces cayendo dócilmente; tanto, que no había sombra demasiado oscura ni detalle que no fuera absolutamente cristalino para el espectador. Ya había comenzado a preparar la iluminación de una nueva vitrina que pronto estaría lista para albergar a otra mujer, y también había hecho algunos movimientos para abrirle espacio.

De pie en el lugar, contempló a las tres mujeres desnudas.

Cuán hermosas eran, cuán diferentes sus formas. Todo estaba exactamente como lo había planeado.

La primera era delgada. La siguiente, a su juicio, era de complexión normal. Venía después el orgullo de su colección: el cuerpo de las curvas perfectas, los pechos pesados y colgantes, los muslos anchurosos. Al pasar la mano por la cadera de la mujer, sintió que la sangre hormigueaba por su cuerpo y su erección crecía.

Siempre había puesto mucho cuidado en restaurar las formas originales. Antes de comenzar a trabajar en un cadáver, lo fotografiaba detalle por detalle: por el frente, la espalda, los costados. Tomaba nota de la elevación del pecho y de la línea de la cintura.

Se inspiraba en las exhibiciones Körperwelten de Gunther von Hagen y sus exhibiciones itinerantes Body Worlds alrededor del mundo. Lo fascinaba la idea de ser capaz de preservar para toda la eternidad la belleza de las mujeres.

La chica rubia era, difícilmente, un festín para la vista. Yacía en la bañera de acero seca bajo el resplandor de las luces de neón. Su cuerpo desnudo caía flácido. Durante los últimos meses, la acetona había hecho un trabajo perfecto al expulsar el agua de ese cuerpo; toda, hasta la última gota.

Sin embargo, un escalofrío le recorrió la espalda. Era la fase final. La habitación era fría y estéril, con sus muros revestidos de baldosas blancas. Para los químicos y la silicona, había instalado una mesa de acero en la parte trasera. Junto a las tinas de plástico estaban los tubos y la caja de madera.

Se acercó, pero no podía evitar apartar la mirada. Esta era la parte menos favorecedora del proceso. Las cuencas de los ojos estaban vacías, y el rostro, hundido. No había más que músculos y huesos bajo la cubierta de piel. Pero, aunque la envoltura exterior caía suelta alrededor del cráneo, creyó percibir la belleza que estaba a punto de restaurar. La larga cabellera de la mujer había quedado protegida del líquido gracias a una gorra ajustada. «Qué hermosa se verá con esos mechones de pelo sobre unos hombros tan perfectos», pensó. Como un artista, sentía profundamente el amor por su trabajo con cada paso que daba hacia su finalización.

La primera vez había sido la más prodigiosa. Él no estaba mentalmente preparado para atestiguar esa transformación en un magnífico ejemplar, en algo tan maravilloso. Sabía, desde luego, que el cuerpo consiste en un setenta por ciento de agua y que esa misma cantidad, más un diez o quince por ciento adicional, desaparecen con el baño de acetona. No obstante, se había quedado atónito. Dejó pasar varios días antes de sentirse nuevamente preparado para regresar al sótano y completar el trabajo.

Por otra parte, nunca, ni en sus sueños más descabellados, imaginó la euforia que sentiría cuando, por fin, la silicona se hubiera endurecido; el gozo de ver que había hecho retornar las atractivas curvas de la mujer —quizás un poquillo exageradas, obedeciendo a sus propios gustos.

Estupefacto. Ahí estaba, de pie, sintiéndose como el creador del universo.

* * *

Fue a la mesa de acero inoxidable y cogió los tubos. Empujó el carrito, con los pesados tubos de silicona, hasta bañera poco profunda. Salían dos de cada tina. Levantó la vista para ver el reloj. Le llevaría menos de media hora llenar la bañera. Después de eso, pondría la cubierta y encendería el motor de succión. A ella no le quedaría más que esperar, simplemente esperar, a que la silicona se filtrara lentamente en las células hasta llenar su cuerpo.

Con un pequeño cuchillo, cortó la cubierta protectora y rompió el sello, dejando fluir la silicona. Salía, al principio, con lentitud y como renuente a hacer su trabajo, a pesar de que él se había asegurado de calentar la sustancia para acelerar el proceso; pero, pronto, el líquido comenzó a correr. El fluido, más denso que el agua, se vertía gradualmente en la bañera, extendiéndose por las cuatro esquinas.

La operación completa era una prueba de paciencia y la mayor precisión.

Sus mujeres eran pequeñas obras maestras. O grandes obras maestras, quizás. Cerró la puerta, listo para dedicarse con devoción a la rubia. Se lo debía.

1

—No, me temo que no, señora Milling. Que yo sepa, todavía no hay noticias de su hija —dijo Louise Rick al teléfono, con pesar. Sudaba a chorros, vestida con su equipo de entrenamiento. Acababa de regresar del cuartel general de la policía después de haber pasado seis horas con el resto de la unidad de negociación.

Llevaban algún tiempo planeando el ejercicio. El tema era el suicidio. A las siete de la mañana, Louise se había reunido con los otros en el puente urbano de Selandia y, aunque a la sazón ya tenía una experiencia razonable, nunca iba a ser para ella motivo de regocijo pender de un puente mientras intentaba hablar con un candidato a suicida, aunque no fuera de verdad, para convencerlo de que renunciara a la idea de abandonar el mundo. Había sido un buen día, a pesar de todo, y Thiesen, quien estaba a cargo de la unidad, la había llenado de halagos, diciéndole que no hacía otra cosa que mejorar y mejorar. El siguiente fue el Storebæltsbroen, el Gran Belt, un monumental puente colgante que une las islas de Selandia y Fionia.

—Desde luego que entiendo su preocupación. Hace meses que no sabe nada de su hija.

Louise se hundió en la silla y se abrió la cremallera de la chaqueta. El despacho estaba hirviendo, lleno de un aire viciado y húmedo. El radiador funcionaba a tope para expulsar el frío del invierno. El suelo mugriento estaba manchado de aguanieve arrastrada desde el exterior. Apenas acababa de atravesar la puerta, con miras a salir de nuevo, cuando recibió la llamada de la señora Milling.

Rara vez pasaba una semana, nunca dos, sin una llamada de la pensionista Grete Milling. Su hija había desaparecido hacía más de seis meses, mientras disfrutaba de un paquete de vacaciones en la Costa del Sol. Desde entonces, no había habido una sola huella de Jeanette Milling por ningún lado. La policía española estaba ocupada del caso sobre el terreno, mientras que el Departamento de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional Danesa estaba a cargo de las investigaciones. Sin embargo, la vieja señora Milling seguía telefoneando al cuartel general de la policía para preguntar si había habido algún avance.

Louise levantó la vista para ver el reloj. Tenía que recoger a Jonas del colegio para su cita con el dentista.

—Estoy segura de que la policía española sigue buscando a Jeanette —intentó consolar a la ansiosa mujer, pero, por su puesto, no estaba segura de que eso fuera cierto. Las autoridades españolas estaban muy familiarizadas con mujeres enamoradas que se dejaban arrastrar por sus amoríos vacacionales, así que no era de extrañar que no se tomaran esta clase de casos con mucha seriedad, especialmente si la mujer en cuestión era treintañera, soltera y sin hijos.

Lo único que sugería un posible crimen en el caso de Jeanette Milling era que su cuenta bancaria había permanecido intacta desde el día de su desaparición.

Como si, a través del teléfono, Grete Milling pudiera sentir, de algún modo, que Louise no le estaba poniendo toda su atención, carraspeó y repitió lo que acababa de decir:

—He tratado de ponerme en contacto otra vez con el periodista, el que escribió de Jeanette en los tiempos en que desapareció. —Explicó que lo hizo para cerciorarse de que no hubiera averiguado algo que la policía hubiera pasado por alto.— Pero ya no trabaja ahí, y el hombre con quien hablé nunca había oído hablar de Jeanette. Es como si todo mundo se hubiera olvidado de ella.

* * *

Jeanette Milling había volado con la agencia Spies Travel desde Billund a Málaga, donde una guía aguardaba para recibir en el aeropuerto al grupo de vacacionistas. La guía recordaba a la mujer alta de la larga cabellera rubia, pero su único contacto con ella había sido para señalarle el autobús que llevaría a los viajeros del grupo a Fuengirola, donde Jeanette iba a hospedarse. Nunca la volvió a ver.

El periódico Morgenavisen explicó que Jeanette había llegado al hotel y que le habían asignado una habitación con vista parcial al mar. Estaba demostrado, sin lugar a duda, que se había quedado en el hotel por cuatro días, puesto que, cada mañana, su nombre se tachaba de la lista cuando acudía a desayunar. Pasados esos cuatro días, empero, no había vuelto a visitar el restaurante una sola vez.

Compró provisiones en un pequeño supermercado contiguo al hotel, cosa que la policía supo al revisar su cuenta bancaria. Varios huéspedes la vieron en la piscina y en el restaurante. La describieron como sonriente y desenvuelta, y recordaron que había charlado prácticamente con todo mundo.

Pero, de pronto, desapareció. De un momento al otro, no quedaba el menor rastro de ella. El caso de Jeanette Milling había sido ampliamente cubierto por los medios en los días posteriores a la desaparición. El Morgenavisen había enviado a un reportero y un equipo de fotografía a la Costa del Sol para ver si eran capaces de seguir las huellas de la joven mujer hasta el momento en que, aparentemente, se había desvanecido de la faz de la tierra.

Pero hacía mucho que el interés por la historia también se había esfumado, igual que Jeanette. Nadie se ocupaba ya de la hija desaparecida de Grete Milling.

* * *

—También deberíamos considerar la posibilidad de que su hija no quiera que la encontremos —se aventuró a decir Louise cautelosamente.

Hubo un silencio en el otro lado de la línea telefónica. Louise bajó la mirada al suelo.

—No. —La respuesta llegó un momento después, suavemente, pero llena de convicción.— Ella nunca me habría dejado sola con esta incertidumbre.

Jeanette Milling vivía a las afueras de Esbjerg. Tras su desaparición, la madre había seguido pagando el alquiler, para que la hija aún tuviera un lugar a donde llegar. Los seis años previos, había trabajado como secretaria y recepcionista para dos fisioterapeutas, pero, fuera de eso, era muy poco lo que Louise sabía de la mujer que había reservado un viaje para ir a tomar el sol con un paquete de dos semanas.

Tampoco era un caso prioritario. Ya no. Ciertamente, hoy no, pensaba mientras volvía a ver el reloj que colgaba sobre la puerta.

Sin embargo, no se atrevía a rechazar las llamadas telefónicas de la señora Milling, puesto que la mujer ponía en eso todas sus esperanzas.

—Llame cuando lo desee, por supuesto —le dijo Louise antes de despedirse y terminar la llamada.

Se quedó quieta en la silla por un segundo, abruptamente afectada por el desconsuelo de la mujer ante la desaparición de su hija. Era realmente conmovedora la forma en que Grete Milling se aferraba tenazmente a la creencia de que Jeanette podría aparecer, a pesar de que habían pasado tantos meses. Al mismo tiempo, para Louise era insoportable la idea de que, un día, alguien extinguiría esa esperanza y le diría a la madre que ahora podía dejar de pagar el alquiler del departamento de su hija.

—¿Te apetece un café? —preguntó Lars Jørgensen. Su compañero acababa de ponerse de pie y ya iba de camino a la puerta.

Louise negó con la cabeza.

—Debo llevar a Jonas al dentista, así que mejor me marcho de una vez —dijo, mientras revisaba el mensaje que acababa de saltar:

«Salí temprano —le decía su hijo—. Recógeme en casa.»

—Te veo mañana por la mañana —dijo Louise, sonriendo, mientras Lars Jørgensen murmuraba, sin cantarla, una canción apenas memorable sobre los deberes interminables de una mujer.

2

—¡No estaba! —dijo Carl Emil Sachs-Smith, casi chillando, al pasar justo enfrente de la recepcionista. Ese martes por la mañana, en Roskilde, había entrado abruptamente en el despacho del abogado Miklos Wedersøe sin preocuparse siquiera de estar interrumpiendo algo—. ¡Solo había un espacio vacío en la pared!

Carl Emil podía sentir el sudor gotear por la espalda bajo el jersey de cuello alto cuando dejó caer el abrigo en el suelo y se desplomó pesadamente en la silla frente al abogado. El célebre icono de vidrio había colgado ahí desde que él tenía memoria. Se quedó quieto por un momento, con los ojos cerrados, sintiendo que la sangre parecía tener dificultades para llegarle a la cabeza, a pesar de que bombeaba por el resto del cuerpo a toda velocidad. Se sintió mareado.

—No lo entiendo —añadió en un susurro, como si la noción simplemente no encajara en su sitio—. Siempre ha estado ahí, sobre el escritorio de mi padre.

Seis meses habían pasado desde que confiara a su abogado el secreto de la familia acerca del llamado Ángel de la muerte. Una tarde, a fines del verano, después de una reunión con la junta directiva de Termo-Lux, él y Miklos Wedersøe habían cenado juntos en el restaurante Prindsen de Roskilde. Su hermana se había ido más temprano para estar con su hija, así que, mientras los dos hombres disfrutaban de un coñac después de la comida, Carl Emil le contaba cómo el legendario icono había caído en manos de su abuelo paterno.

Cuando el abuelo era un joven vidriero en Roskilde, le encargaron obras de restauración en la catedral. El trabajo implicaba algunos envíos de viejos vidrios de iglesias provenientes de Polonia, y ahí, entre los grandes marcos de hierro con sus vidrieras centenarias y polvorientas, encontró el Ángel de la muerte.

Al principio, el abuelo no estaba consciente de que lo que había descubierto era un tesoro de mil años de antigüedad, pero de inmediato sintió que la pieza de vidrio era muy especial. Tras estudiar minuciosamente varios libros de historia religiosa, se dio cuenta de que el icono había sido un elemento decorativo de Santa Sofía, que fuera la principal basílica del Imperio bizantino hasta la caída de Constantinopla ante las fuerzas otomanas en 1453. En aquel momento, el sultán había convertido la iglesia ortodoxa en una mezquita.

Carl Emil le contó, también, que el mito del singular icono lo convertía en una pieza altamente codiciada por los coleccionistas de todo el mundo. Durante el tiempo en que colgó en Santa Sofía —cuyo nombre en griego, Hagia Sophia, significa ‘santa sabiduría’—, el Ángel de la muerte había formado parte de una vidriera del pasillo lateral, sobre los poemas labrados en las curvaturas de los arcos de media naranja que hasta hoy se elevan sobre las marmóreas colas de pavorreal. Se decía que los colores azules claros del icono arrojaban un anillo de luz sobre el suelo de la iglesia, entre dos gruesos pilares con incrustaciones de vidrio que flanqueaban la ventana.

Según la leyenda, un campesino pobre fue un día a la iglesia a suplicar clemencia por haberle quitado la vida accidentalmente a un vulgar ladrón. Al amparo de la noche, el rapaz había intentado huir con las dos vacas del campesino. Él lo cogió con las manos en la masa y, cuando el ladrón se echó a correr, el campesino agarró una piedra del campo y salió a perseguirlo. Para su mala suerte, la roca golpeó al ladrón en la cabeza y lo mató instantáneamente.

Así que el vaquero estaba de pie en la iglesia, dentro del anillo de luz, con la vista arriba, viendo el icono, mientras oraba rogando por el perdón. Contó después que el anillo de luz se hizo más brillante y más claro aún, y entonces el ángel de la muerte le habló: «Tus pecados serán perdonados».

Aliviado y no poco conmovido por la experiencia, el campesino volvió a casa. La leyenda cuenta que nunca se lo condenó por la muerte que había causado.

La historia del aldeano pobre y el ladrón se difundió rápidamente, provocando que miles de peregrinos acudieran en masa a Santa Sofía a pedir perdón por sus pecados.

* * *

El abogado reunió los documentos que tenía esparcidos enfrente, sobre el escritorio. Los guardó en una carpeta, que puso después a un lado, antes de poner toda su atención en Carl Emil.

—¿Quién más sabe de su existencia? —preguntó con gravedad, limpiándose la brillante calva con un pañuelo.

—Nadie, con excepción de mi familia —replicó Carl Emil consternado—. Durante todos estos años, no han faltado los historiadores ni los anticuarios ansiosos por rastrearlo. Mi padre fue contactado en múltiples ocasiones por un historiador del arte alemán que creía presentir algo. Decía que había sido capaz de trazar la ruta del ángel desde Constantinopla, después de 1453, a través de Bulgaria, Rumanía, Hungría y Eslovaquia; y de ahí, a Polonia. Tenía, incluso, los detalles de dónde y cuándo. Pero, en cada oportunidad, mi padre se las arreglaba para convencerlo de que había llegado a un callejón sin salida. Varios eruditos y expertos han escrito artículos e informes académicos para expresar sus teorías acerca de lo que sucedió con el icono desde su desaparición de Santa Sofía. Hasta ahora, sin embargo, nadie había podido localizarlo. Quizás, sí, en esta ocasión. Le hemos dado la oportunidad perfecta al dejar la casa vacía por tanto tiempo.

Desesperado, se pasó las manos por el cabello rubio y enterró el rostro entre las palmas, agitando silenciosamente la cabeza.

Después de la cena en el restaurante Prindsen, Wedersøe le había ofrecido investigar cuál sería el valor del preciado ángel en el mercado actual. Estuvieron de acuerdo en que el abogado comenzaría poniendo por ahí unas sondas para hacerse una idea de qué clase de suma estarían hablando, en caso de que apareciera el comprador adecuado.

El contacto de Wedersøe en Nueva York había actuado con la más estricta confidencialidad, indagando dentro de unos cuantos círculos muy exclusivos de coleccionistas fabulosamente ricos y, en algunos casos, un tanto excéntricos. Estos eran los individuos que podrían tener suficiente dinero en efectivo como para permitirse, fácilmente, la compra ilegal de artefactos y tesoros desaparecidos que las casas de subastas categorizaban como invaluables. El mismo día en que Carl Emil irrumpiera en su despacho, el abogado Miklos Wedersøe había recibido, a las tres de la mañana, una llamada de su contacto en los Estados Unidos. Lo informaba de que tenía una oferta formal por el Ángel de la muerte: 175 vertiginosos millones de dólares, equivalentes a más de mil millones de coronas danesas.

La información hizo que Carl Emil se montara en su Range Rover negro, con la suma astronómica todavía rezumbando en los oídos, y pusiera rumbo a la enorme y fabulosa propiedad de su padre, una casa señorial a las afueras de Roskilde, para buscar el icono.

La casa había permanecido desocupada por casi medio año, desde la desaparición del padre, pocos días después del suicidio de la madre. La mayoría de la gente pensaba que, tras un matrimonio de toda la vida, Walther Sachs-Smith había elegido seguir a su mujer a la tumba; pero su cuerpo no aparecía por ningún lado, así que la casa señorial junto al fiordo se sentía casi como un museo sin visitantes.

—¿Qué hacemos? —estalló Carl Emil, para guardar silencio inmediatamente después, con los ojos débilmente puestos en su abogado: la calva, el traje caro, el bálsamo labial sobre el escritorio.

Aquella tarde, en el Prindsen, Miklos Wedersøe había correspondido a las confidencias de Carl Emil contándole la historia de su propia crianza como hijo único. Su madre era rusa, y su padre, un danés de paso por aquel país cuando el comunismo estaba en su apogeo. No recordaba absolutamente nada de ese hombre, quien había abandonado a su mujer incluso antes de que Miklos cumpliera los dos años. Atrás habían quedado solo una fotografía y un apellido. Un apellido que, por cierto, siempre sonaba fuera de sitio cuando se pasaba lista en el colegio. Su madre murió cuando él tenía apenas catorce años, así que, después de eso, decidió continuar su educación en un internado de Dinamarca.

En muchos sentidos, Miklos había tomado esa decisión pensando en su padre. Carl Emil podía entenderlo. Pero, por otro lado, no había sido una decisión cimentada en el proyecto de encontrarlo; era, más bien, un modo de demostrarle que era capaz de arreglárselas por sí mismo, sin ninguna ayuda de su parte. Carl Emil lo admiraba por eso. Se sentía impulsado a decir que Miklos Wedersøe se las había arreglado muy bien, con su propio bufete de abogados y con puestos en los directorios de varias empresas muy buenas.

Sin embargo, en ese momento, a Carl Emil se le hacía muy difícil entender por qué su abogado permanecía tan tranquilo. En vez de una tarifa, habían acordado que Miklos Wedersøe recibiría una comisión del veinte por ciento de la venta, dado que era él quien incurriría en un riesgo considerablemente grande al alertar a su contacto estadounidense.

Wedersøe sacó una carpeta de plástico y la empujó sobre el escritorio para que Carl Emil la examinara. En la parte superior había una ilustración del Ángel de la muerte.

Carl Emil la reconoció de inmediato: el ángel con el lirio en la mano y las grandes alas detrás. Y, aunque era un poco más que un bosquejo, los colores lucían brillantes y claros: plata, un azul claro y un profundo azul marino. Era una representación exquisita del icono que su padre había conservado a la vista en el muro de su despacho.

—Aquí dice que el arcángel Gabriel es considerado el ángel de la muerte. Está vinculado con la magia y trabaja a través del subconsciente humano —explicó Wedersøe—. Esto proviene de aquel historiador alemán que ha estado tratando de rastrear el icono desde hace un largo tiempo. —Puso la mano sobre la carpeta y le explicó que se había topado con esos documentos mientras revisaba algunas carpetas más viejas en el archivo del padre de Carl Emil.— Estaba almacenado junto con la correspondencia que, al parecer, los dos intercambiaron por años. —Abrió la carpeta y extrajo los papeles.— Echa un vistazo a las dimensiones que están escritas aquí, en el margen —pidió Wedersøe. Carl Emil se quedó mirando el apunte sin entender a qué se refería el abogado.— ¿De qué tamaño era el icono que tu padre tenía en la pared? —preguntó.

—Desde luego, no medía sesenta por ochenta centímetros —contestó Carl Emil—. Era más pequeño, mucho más pequeño.

Miklos Wedersøe asintió.

—Pero estas son las dimensiones del icono genuino. Y eso tiene mucho sentido, si tomamos en cuenta el tamaño de la basílica y que la pieza, como creemos, ocupaba un lugar de honor en el pasillo lateral.

Carl Emil se dejó caer en el respaldo de la silla y cruzó los dedos detrás de la nuca, alborotándose el cabello. Por un momento, cerró los ojos y trató de hacer frente a la desesperación que se había apoderado de él.

—¿Me estás queriendo decir que lo que mi abuelo encontró en aquel entonces era una copia pequeña?

Miklos Wedersøe negó con un movimiento de cabeza.

—Creo que tu padre mandó a hacer una copia del icono genuino. —Los ojos de Carl Emil se abrieron desmesuradamente. Se inclinó hacia el frente, poniendo toda su atención.— Esto estaba junto con un recibo de un muy reconocido artista vidriero. Ya murió, lamentablemente, pero el recibo es de 1986, y estoy convencido de que fue en ese año cuando tu padre mandó a hacer la copia.

Carl Emil se enderezó.

—¿Dices, entonces, que lo que desapareció del despacho de mi padre era solo una reproducción?

—Así es —confirmó Wedersøe—, ese sería mi veredicto. Sin embargo, dado que la copia ha desaparecido, parecería que alguien estuviera tratando de localizar el original. La pregunta es, por supuesto, quién será el primero en encontrarla.

De pronto, Carl Emil ya no podía ver las cosas con claridad. El no saber quién estaba detrás del robo lo hacía sentirse extremadamente vulnerable.

—¿Quién ha tenido acceso a la casa de tus padres? —preguntó Wedersøe.

—Nadie.

Carl Emil sacudió la cabeza. Hasta donde él sabía, nadie.

—La alarma está activada y solo podemos entrar mi hermana y yo. Cambiamos la clave, puesto que no sabíamos si nuestros padres la habían compartido con alguien más. Tenían un ama de llaves y una persona que hacía la limpieza. Iban varias veces por semana.

—¿Eso significa que tu padre no podría entrar en su propia casa si de pronto volviera a aparecer? —prosiguió Wedersøe.

Carl Emil suspiró y volvió a hundirse en el asiento.

—No regresará. Ya ha pasado mucho tiempo. Ya ni siquiera lo veo como una posibilidad —replicó, sintiendo que lo embargaba una enorme tristeza—. Podíamos elegir entre sacar todo lo valioso del lugar, y eso habría significado la mayor parte de las cosas. De cualquier modo, no lo tenemos permitido; no hasta que la propiedad haya sido dividida. O bien, podíamos mantener la casa bajo resguardo con una nueva clave en la alarma y una cámara de televisión de circuito cerrado que lo registrara todo cada vez que la alarma fuera desactivada.

Wedersøe asintió.

—¿Has hablado con tu hermana?

—Viene en camino —dijo Carl Emil haciendo un movimiento afirmativo con la cabeza. Sentía que su pecho ya se estaba comprimiendo.

3

—No puedo ir a ningún sitio viéndome así —refunfuñó Jonas cuando regresaron del dentista.

Louise le pasó una mano por la mejilla.

Brackets. No le sorprendía que, para un chico de doce años, los brackets no fueran lo más guay. Diez días antes le habían instalado un retenedor fijo en los dientes inferiores, y ahora tenía que lidiar también con esto. Un bocado de metal.

—Te acostumbrarás, te lo prometo —le dijo ella, tratando de consolarlo. Tuvo el buen juicio de contenerse antes de seguir soltando más tópicos. Al chico no le haría ningún bien que le dijeran cuánto lo apreciaría a la larga.— Por ahora, solo te verán Camilla y Markus. Fueron a comprar helados al Paradis y estarán aquí en un minuto.

—No quiero helado ni quiero que ellos vengan aquí ni que se me queden mirando.

En ese momento fueron interrumpidos por un frenesí de patas de perro que daban saltos por el suelo del salón. Un segundo después, Dina se precipitó por el vestíbulo, con la cola girando como el rotor de un helicóptero. La labrador amarilla estaba tan feliz de verlos de vuelta en casa que ni siquiera sabía qué hacer consigo misma. Aunque la cachorra era sorda de ambos oídos, siempre podía sentir si había alguien por ahí. Ahora daba brincos, saltando sobre las piernas de Louise, hasta que Jonas, radiante, se sentó en el suelo a jugar con ella, dejando al descubierto toda la armadura de su boca.

El hijo adoptivo de Louise cumpliría pronto los trece años, y no había pasado ni un año desde que ella se convirtiera en su familiar más cercano y bajo las circunstancias más trágicas. Jonas no tenía a nadie más; ni familia ni parientes lejanos. Su madre había muerto de una enfermedad de la sangre cuando él tenía apenas cuatro años, aunque, cuando Louise lo conoció, pudo constatar que el niño se había adaptado bien a la pérdida y vivía una vida plena y feliz junto a su padre. Poco después, empero, a los once años, el mundo de Jonas se vino abajo cuando mataron a su padre frente a sus ojos.

Para gran sorpresa de Louise, cuando las autoridades le buscaban una buena familia de acogida, el propio Jonas había pedido irse a vivir con ella. Se habían conocido mientras Louise trabajaba en un caso relacionado con la iglesia donde el padre de Jonas era el sacerdote, así que no se conocían bien en el momento del asesinato. Sin embargo, habían conseguido crear un vínculo, y, en el momento de la tragedia, fue Louise con quien Jonas sintió la mayor conexión, estando aún hospitalizado y en plena terapia para superar el trauma. Por otra parte, él estaba en la misma clase de Markus, el hijo de Camilla. Así que, aunque el paso más obvio hubiera sido que se acercara a las familias de sus compañeros del colegio, Louise había sido su primera elección.

Al principio, ella lo vio como una solución puramente transitoria, después de que no encontrara la presencia de ánimo necesaria para rechazar al chico. Siempre se había esforzado en preservar su independencia y le gustaba tener un pleno control sobre su tiempo. Pero, de pronto, todo eso había cambiado.

Se daba cuenta de cuán feliz la hacía que Jonas estuviera ahí. La nueva familia estaba compuesta por Louise, Melvin —un hombre de edad avanzada que vivía escaleras abajo— y Dina, la cachorra labrador que Mik, el exnovio de Louise (sin el consentimiento de ella), había prestado al niño por todo el tiempo que él quisiera.

Entre tanto, Jonas hablaba de su pasado cada vez con menor frecuencia. Si bien, al principio solían conversar un montón de los recuerdos del niño, de las buenas vivencias de su primera infancia, el chico parecía ahora muy adaptado a su nueva vida. Eso era, al menos, lo que Louise había creído hasta hacía poco. Jonas, el niño feliz, el adorable, el siempre tan agradecido de estar viviendo con ella, se había vuelto hosco e introvertido. Louise lo entendía perfectamente bien. Habían pasado tantas cosas el año anterior... Después de la muerte de su padre, el otoño pasado había perdido también a una querida amiga en un trágico accidente. No era de extrañar que, en cierto momento, llegara una reacción emocional de alguna clase, pensaba Louise.

Pero no estaba habituada a verlo así de retraído, a su repentina irritabilidad, a su comportamiento huraño. Louise pensaba que quizás era un buen momento para que Jakobsen, el psicoterapeuta a quien el Departamento de Homicidios recurría cuando era necesario, volviera a trabajar con él.

Fue a la cocina. Le dolían los brazos después del entrenamiento del día, pero, dada la poca frecuencia con que se ejercitaba, otra cosa no era de esperarse. Desde 2006 había estado vinculada al grupo de negociación, y Willumsen, su jefe en el Departamento de Homicidios, aún bullía por el hecho de que los entrenamientos sucedieran en horas laborales, pero había sido suya la idea de que ella solicitara el ingreso al programa. Tenían dos agentes del FBI contratados como instructores para el grupo, que constaba de trece miembros. Y, aunque esto no tenía una relación directa con su trabajo en el Departamento de Homicidios, esto era algo que solía tener siempre presente, sobre todo, porque no sabía cuándo volverían a llamarla. Todo el tiempo llevaba consigo su teléfono de negociación. Si bien no estaba obligada y fácilmente podía ceder la oportunidad a cualquier otro miembro del equipo, se daba cuenta, y eso era un acierto, de lo beneficioso que sería para ella responder cada vez que Thiesen la llamara, especialmente si quería implicarse en trabajos de negociación potencialmente gratificantes.

«Tengo que empezar a correr otra vez», se dijo a sí misma. Vaya trajín arrastrarse al exterior en el invierno, pero podría hacerse el hábito de sacar a Dina con ella, aunque Jonas, contra todas las expectativas, había sido muy cumplido en llevarla a pasear.

«Helado, sopa y yogurt los primeros dos días», habían sido las instrucciones. El dentista puso a Jonas bajo advertencia de que, para empezar, tendría algo de dolor, además de que la parte interior de sus mejillas sufriría escoriaciones por el rozamiento con las piezas de metal. Les había dado un tubo de cera para frotar los brackets. Así, no se sentirían tan abrasivos ante los suaves tejidos del interior de la boca.

Louise dejó el tubo sobre la mesa de la cocina antes de ir a poner el hervidor de agua, pensando en tener el café listo para cuanto Camilla y Markus llegaran con el helado.

Inmediatamente sonó el telefonillo.

—¿Puedes atender? —gritó. No hubo respuesta, así que ella misma salió al recibidor.

La puerta estaba completamente abierta. El perro y el niño se habían ido, y, con ellos, la correa que normalmente colgaba de la pared.

El telefonillo volvió a sonar. Presionó el botón para que sus invitados entraran.

—¿De casualidad habeis visto a Jonas por las escaleras? —preguntó Louise cuando, por fin, aparecieron en el cuarto piso.

Movieron la cabeza negativamente.

—Me pregunto a dónde habrá ido —dijo, dirigiéndose principalmente a Markus—. No debe estar muy lejos. Acomódate en su dormitorio mientras regresa, Markus. El televisor está encendido, me parece.

MTV el día entero, o casi; no a un volumen alto, pero todo el día.

Louise regresó a la cocina. Cogió la cafetera con un agarrador y le pidió a Camilla que sacara algunos cuencos para el helado. Se llevaron todo al salón.

—Hoy estuve con Nymand —le dijo Camilla en cuanto se hubieron acomodado.

—¿De verdad? —preguntó Louise, cada vez más molesta por que Jonas se hubiera ido de ese modo. Desde luego, pronto sería un adolescente, con todo el egocentrismo que eso entrañaba, pero no podía largarse sin decir palabra simplemente porque le habían puesto brackets— ¿Cómo te fue?

—Muy bien. Gracias por tu ayuda.

Hacía años que Camilla conocía al comisario, desde los tiempos en que trabajaba como reportera para el Roskilde Dagblad, pero sentía que su conexión era demasiado endeble, dado el asunto que quería discutir con él. Para que él se la tomara en serio, su consulta tenía que tener un apoyo más grande. Por eso le había pedido a Louise que lo llamara.

—Probablemente piensa que me he vuelto loca, pero estoy segura de que tu ayuda ha sido muy significativa.

—No lo culparía de pensar así. Tal vez sí te volviste loca —replicó Louise con una sonrisa.

—Quizás —reconoció Camilla, levantando su taza—, pero no en este caso. De verdad creo que Inger Sachs-Smith fue asesinada y que alguien está a punto de salirse con la suya.

Louise negó con un movimiento de cabeza.

—¿Cómo puedes estar tan segura? —preguntó, a pesar de que estaba al tanto de que, durante sus dos meses sabáticos, Camilla se había topado con Walther Sachs-Smith —supuestamente evaporado sin dejar rastro— en una casa de playa de Hawái que les habían prestado a ella y Markus. Pero aún no podía entender cómo ese hombre mayor había convencido a su amiga de que su esposa no se había suicidado. De hecho, tampoco entendía que Camilla no albergara sospechas de que el propio hombre pudiera estar involucrado.

—Eso es porque no conoces la historia —insistió Camilla cuando Louise le reiteró sus dudas.

—Es verdad —admitió Louise—. Pero ¿cómo podría conocerla si no me cuentas que más te dijo y en qué basa él sus sospechas?

Camilla tomó la última cucharada de su helado antes de coger su taza de café y subir los pies a la mesa de centro.

—No estoy preparada para contarlo —dijo, como una adolescente que guardara un secreto.

Louise movió la cabeza. Como estaban las cosas, no tenía idea de lo que su amiga podría compartir con otras personas, si es que de verdad tenía algo. Lo único que sabía es que Camilla se había enamorado de Frederik, el hijo mayor de Walter Sachs-Smith, a quien había conocido mientras viajaba con su hijo por la costa occidental de los Estados Unidos. Considerando que ya estaba preparada para implicar al comisario de la policía de Selandia Central y Occidental, seguramente había cosechado algo de información en Hawái.

—Seré una tumba —le prometió Louise, con la creciente inquietud que le provocaba que Jonas aún no estuviera en casa.

4

—Mi esposa no se suicidó. Fue asesinada.

Walther Sachs-Smith había fijado su vista en Camilla, sin parpadear, para dar más énfasis a su aseveración.

Aún lo veía en su imaginación. Casi podía sentir, incluso, el viento proveniente del océano, mientras estaban sentados en la terraza, frente a la casa de la playa, en la isla de Kauai. El océano Pacífico no estaba haciendo honor a su nombre. Las olas habían crecido, al igual que la intensidad de las ráfagas de viento que agitaban las copas de las palmeras. Camilla había tenido la misma sensación cuando el añoso hombre se inclinó hacia ella con el ceño fruncido y una mirada sombría y llena de tristeza.

—El suicidio fue un homicidio camuflado —le explicó—. Pero puedo asegurar que hubo gente dentro de la casa. Mataron a Inger, pero no se metieron a la casa para eso.

Se quedó pensativo por un momento, mientras Camilla lo estudiaba.

Cuando conoció a Walther Sachs-Smith, el hombre ya llevabados meses desaparecido, desde el funeral de su esposa, y nadie había sabido nada de él. Lo único que Camilla conocía del asunto lo había leído en los periódicos: que su esposa se había suicidado, que la habían encontrado en su dormitorio con un par de frascos de pastillas vacíos en la mesilla de noche. Al igual que el resto del país, Camilla se había enganchado con la historia después de que el viudo desapareciera, a los pocos días del funeral, sin haber dejado ningún mensaje a sus tres hijos, ya mayores: un hijo y una hija, que vivían en Dinamarca, y el mayor, que se había instalado en la ciudad californiana de Santa Barbara.

—Antes de que la horda rabiosa me ponga las manos encima, tengo la intención de acudir a la policía y hacerlos entender que mi esposa ha sido víctima de un crimen. Por eso necesito su ayuda.

Había mucha determinación detrás de sus palabras. Encendió un cigarrillo mientras hablaba.

El hombre frente a ella tenía más de sesenta años, casi setenta. Ella sabía muy poco de él, aparte de que era uno de los hombres de negocios más prominentes de Dinamarca. Se lo veía en forma y bronceado. La camisa le colgaba suelta. Aún tenía el pelo oscuro, aunque progresivamente veteado con mechones grises. Bajo el ojo izquierdo lucía una cicatriz característica que, en las imágenes fotográficas, resaltaba las líneas de su sonrisa.

—¿Cómo puede asegurar que fue asesinada, si había dos frascos de pastillas vacíos a un lado de su cama? —Camilla lo puso a prueba. Alargó la mano rápidamente para salvar su vaso cuando una ráfaga particularmente fuerte provocó que el mantel casi saliera volando como una cometa.

—Porque... —comenzó, y puso la mano encima de la mesa para sujetar el mantel, dejando muy a la vista su rechoncha alianza—. Porque Inger jamás se hubiera suicidado. Sonará muy trivial, lo sé, pero Isabella, nuestra pequeña nieta, tenía un gran significado para ella. Después del divorcio de mi hija, mi esposa dedicó mucho tiempo a nuestra nieta; varios días a la semana, de hecho. No podía estar sin ella, por nada del mundo. Con toda humildad, me gustaría creer que Inger daba el mismo valor al tiempo que pasábamos juntos. No hubiera renunciado a la vida por unas simples olitas en el estanque.

Olitas en el estanque. Era todo un modo de decirlo, pensó Camilla.

La compañía de fabricación de ventanas Termo-Lux, de Walther Sachs-Smith, se contaba entre las más ricas del país. Lo que se decía por ahí era que, mientras Walther se preparaba para traspasar el poder de la empresa, había sido destituido por la mesa directiva y el liderazgo ejecutivo que compartían sus dos hijos menores, Carl Emil y Rebekka, quienes habían conspirado contra él en contubernio con el nuevo abogado. El despreciable golpe había conmocionado los escritorios de negocios a través de los medios. Conforme se iba sabiendo que Sachs-Smith había sido destituido por su propia descendencia, los cazadores de noticias rápidamente vincularon el suicido de Inger Sachs-Smith con el escándalo familiar.

—Además, ella nunca hubiera tenido el coraje —dijo él, interrumpiendo los pensamientos de Camilla—. Pero no son esos los verdaderos motivos que me llevan a asegurar que su muerte ha sido un juego sucio. —Ella lo miró curiosa y le pidió que siguiera adelante.— El día de la muerte de mi esposa, alguien se llevó de mi despacho el Ángel de la muerte —dijo después de una pausa durante la cual se puso a contemplar las olas en silencio. —Me doy cuenta de que sería necesario que yo rindiera un informe a la policía, que les dijera que usted y yo hemos hablado, si está por la labor de convencerlos de que reabran el caso de la muerte de Inger; pero, fuera de eso, me parece que lo más inteligente sería no hablarle a nadie más de esta reunión nuestra —dijo, para agregar con una sonrisa—: Eso incluye a mi hijo mayor, por más que él haya sido quien le prestó este lugar. Necesito tiempo antes de volver a casa a recoger el guante.

Camilla sintió que se sonrojaba por un momento antes de apartar todos sus pensamientos sobre Frederik Sachs-Smith y concentrarse en su padre. Algo había cambiado en el hombre que tenía enfrente, si se lo comparaba con las fotografías que ella conocía por los periódicos y las revistas. Se había encogido. No físicamente, pero parecía, de algún modo, disminuido. No era difícil vislumbrar la pena en su mirada sombría. Lo más probable era que el cambio hubiera ocurrido cuando su esposa fue encontrada muerta. O quizás estaba sucediendo gradualmente, durante el tiempo que llevaba ocultándose.

—¿El Ángel de la muerte? —se atrevió a preguntar.

—Es una larga historia —contestó—. No te cansaré con eso.

—Me sobra el tiempo —respondió con rapidez, mientras echaba un vistazo a Markus, que había ido dentro de la casa a refugiarse del mal tiempo. El aire todavía estaba tibio, pero el viento comenzaba a levantar remolinos de arena. Fueron a refugiarse bajo el techo de bambú que cubría la terraza. Ella quería seguir conversando, necesitada de distracciones y advirtiendo el intenso placer de confirmar que su instinto de reportera seguía intacto.

Mientras ella y Markus se embarcaban en su aventura por la Costa Oeste, Camilla había tenido dudas, por decirlo con suavidad, sobre si debía volver al periodismo. Había renunciado a su trabajo de reportera en la redacción de sucesos del Morgenavisen tras una historia que la había puesto al borde de un colapso nervioso. Aunque le costaba admitirlo, se daba cuenta de que el viaje con su hijo por los Estados Unidos había sido una escapatoria diseñada para evitar su descenso hasta el profundo abismo de la depresión.

El viaje no funcionó según los planes de Camilla. Había ido con la esperanza de hallar paz y las respuestas a algunas preguntas, pero, en vez de eso, se vio golpeada por la pena al recibir la noticia de que Signe Fasting-Thomsen, compañera de clase de Markus, había muerto en un trágico accidente automovilístico. Por otra parte, tampoco tenía la menor expectativa de enamorarse durante el viaje, y ahora estaba agudamente consciente de lo impráctico que resultaba haberse encaprichado de un danés soltero e inmensamente rico con residencia en los Estados Unidos.

Sacó el paquete de tarjetas postales coloridas que ella y Markus habían comprado para, al volver a casa, fastidiar a sus familiares y amigos, sumergidos en la oscuridad del invierno danés. Les dio la vuelta y las usó como una conveniente libreta de notas.

—Muy bien —dijo Walther Sachs-Smith—. Hemos llegado a un acuerdo, finalmente.

Camilla asintió. De hecho, lo habían conseguido. Ella le prometía hacer todo lo que estuviera en sus manos para animar a la policía a investigar la muerte de la mujer como un caso de asesinato. Él, por su parte, le concedía los derechos exclusivos sobre la historia.

—La mayoría de los eruditos religiosos creen que el Ángel de la muerte se perdió cuando el Imperio bizantino fue conquistado por los turcos otomanos. Pero, entre los historiadores del arte, circula la creencia de que el icono fue puesto a salvo y resguardado antes de que Santa Sofía se convirtiera en mezquita. De no haber sido así, habría aparecido cuando la iglesia fue restaurada por dos arquitectos suizos, a finales del siglo diecinueve.

—¿Entonces sí? —interrumpió Camilla, mirándolo inquisitivamente—. ¿Entonces sí fue puesto a salvo?, quise decir.

Walther Sachs-Smith asintió con toda intención, como echando un vistazo hacia su propio interior.

—Sí, sí lo fue —confirmó.

Guardaron silencio por un momento.

—Cuando mi padre tenía veinte años —prosiguió—, puso una vidriería en un sótano comercial de Roskilde. Acababa de casarse con mi madre, que era de Polonia, país donde mi padre estuvo trabajando para una iglesia de Breslavia, al suroeste de Varsovia. Después de un par de años, le encargaron restaurar unos vitrales de la catedral de Roskilde. Gracias a la ayuda de mi abuelo materno, adquirió un lote que contenía varios viejos vitrales eclesiásticos, muy hermosos, todavía montados en sus cañuelas, que habían permanecido por siglos en el ático de la iglesia. —Hizo una pausa para mirar a Camilla.— Nunca es lo mismo, ¿sabe?, eso de poner un vidrio nuevo —explicó. Junto con su padre, había hecho la carrera de su vida en el campo de los cristales dobles, y Camilla podía percibir su experiencia—. Es como con las casas antiguas: siempre es mejor conservar los vidrios viejos, sin importar sus imperfecciones. La luz que proyectan es mucho más bella. Tan sencillo como eso.

Camilla asintió. Esa discusión la había tenido con el jefe de vecinos de su vivienda cuando se decidió renovar las ventanas del edificio donde vivía. Las mismas razones los llevaron a reusar los viejos vidrios.

—Mi padre viajó a Polonia para recoger los vitrales. Eran enormes y muy pesados. Para evitar que los maravillosos cristales se rompieran durante el traslado, los preservó en sus cañuelas. Algunos vidrios habían sido repintados en alguna etapa posterior, y había que quitar esa pintura, mientras que otros simplemente estaban empolvados —prosiguió Sachs-Smith. Añadió que, mientras su padre lavaba las capas de suciedad de un vitral de dos lados, apareció ante sus ojos el Ángel de la muerte. Había algo tan especial en él, que inmediatamente despertó su curiosidad. Llegaría a descubrir que, durante algún tiempo, el icono de vidrio embelleció Santa Sofía. Después de la conquista otomana, muchos iconos y mosaicos de motivos cristianos habían sido repintados o retirados completamente.

—Pero en... —empezó a decir Camilla, solo para detenerse en cuanto él alzó la mano.

—Terminaré con esta parte, si me lo permite —dijo—. Después de aquello, mi abuelo polaco fue acusado de robo por la iglesia y vilipendiado gravemente por el consejo parroquial. Todo aquello terminó en 1935, cuando lo obligaron a renunciar a su cargo y lo desterraron a una pequeña casa de las afueras de la ciudad, con la reputación mancillada más allá de toda compostura: un ladrón común a los ojos de la gente. De acuerdo con mi padre, esto fue un golpe demasiado rudo contra la familia, puesto que su suegro no había hecho nada indebido. Antes de permitir que mi padre comprara los vitrales, se había asegurado de conseguir la autorización del sacerdote. El negocio debía llevar fondos a la iglesia. Después, cuando el consejo parroquial llevó el asunto al obispo, el sacerdote, convenientemente, se había olvidado del acuerdo por completo.

Negó con un movimiento de cabeza y se quedó quieto por un momento, con los ojos cerrados.

Algo de él se había ido, y Camilla se daba cuenta. El vigor de su voz, el carisma que siempre había sido su sello distintivo en las entrevistas de televisión. Sentado al otro lado de la mesa, parecía viejo y vulnerable.

Finalmente, el sol se había ocultado detrás de la manta de nubes que lo habían tenido amenazado toda la mañana. Camilla se preguntó si deberían ir adentro de la casa, pero entonces él abrió los ojos otra vez.