Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Siruela

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Biblioteca de Ensayo / Serie mayor

- Sprache: Spanisch

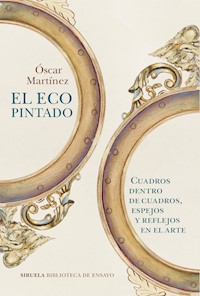

Un ameno y sugerente recorrido por los secretos del arte dentro del arte. «La mirada de Óscar Martínez siempre nos sugiere nuevas perspectivas para observar las obras de arte. Las inusuales relaciones entre diferentes pinturas que teje en este libro convierten la metapintura en un juego de descubrimiento de una frescura sugerente».Miguel Ángel Cajigal, El Barroquista El eco pintado nos habla de esos cuadros especiales en los que se reproducen otras imágenes en su interior. Pinturas que contienen dibujos, carteles, mapas de continentes lejanos, antiguas fotografías, otras pinturas o incluso misteriosos espejos. Cuadros que, al incluir otras imágenes entre los límites de sus marcos, se adentran en el terreno de lo que conocemos como «metapintura» y plantean interrogantes que van más allá de la mera representación de la realidad. Por estas páginas desfilan obras de maestros como Gauguin y Picasso, Sofonisba Anguissola y Van Eyck, el Greco y Van Gogh, Vermeer y Velázquez, ofreciendo a los lectores un acercamiento diferente a cuestiones que, a priori, pueden parecer ajenas a la historia del arte occidental, pero que en realidad están relacionadas de maneras sugerentes e insospechadas. Así, en este ensayo narrativo se fusionan temas artísticos y pictóricos con otros de la más reciente actualidad —la emergencia climática, el pensamiento lateral, los peligros de la vanidad o el auge del medievalismo—, para mostrarnos de qué manera imágenes creadas hace décadas, o incluso siglos, son capaces de conectar directamente con el pensamiento contemporáneo y plantear dilemas que aún hoy nos interpelan.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 358

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Edición en formato digital: marzo de 2023

En cubierta: Marco de espejo (1935-1942), original conservado en la National Gallery of Art © Rawpixel

Diseño gráfico: Gloria Gauger

© Óscar Juan Martínez García, 2023

© Ediciones Siruela, S. A., 2023

Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Ediciones Siruela, S. A.

c/ Almagro 25, ppal. dcha.

www.siruela.com

ISBN: 978-84-19744-10-4

Conversión a formato digital: María Belloso

Índice

Introducción

SIN PERDER LOS PAPELESDe estampas, carteles, mapas y fotografías

RETRATO DE PÈRE TANGUYVincent van Gogh

LA HABITACIÓN AZULPablo Ruiz Picasso

EL ARTE DE LA PINTURA Johannes Vermeer van Delft

ANUNCIACIÓNJoos van Cleve

EL ESCAPARATE DEL VENDEDOR DE ESTAMPASWalter Goodman

HILANDO FINODe tejidos, textiles (y otras artes)

EL ENTIERRO DEL SEÑOR DE ORGAZEl Greco

FLAGJasper Johns

LA SANTA FAZFrancisco de Zurbarán

LOS EMBAJADORESHans Holbein el Joven

LAS HILANDERAS O LA FÁBULA DE ARACNEDiego Velázquez

MUÑECAS RUSASDe cuadros dentro de cuadros dentro de…

AUTORRETRATO ANTE EL CABALLETESofonisba Anguissola

STRETCHER FRAME REVEALED BENEATH PAINTINGOF STRETCHER FRAMERoy Lichtenstein

MARIANAJohn Everett Millais

GALERÍA DE VISTAS DE LA ROMA ANTIGUAGiovanni Paolo Panini

AUTORRETRATO CON CRISTO AMARILLOPaul Gauguin

CUADRADO NEGRO SOBRE FONDO BLANCOKazimir Malévich

ESPEJITO, ESPEJITODe espejos, sus reflejos y sus hechizos

MOSAICO DE LA BATALLA DE ISSOSHelena de Egipto

LA LLAVE DE LOS CAMPOSRené Magritte

TIMES SQUARERichard Estes

THE MUSCLEMAN Y GIRL AT THE MIRRORNorman Rockwell

AUTORRETRATO EN ESPEJO CONVEXOParmigianino

UN BAR DEL FOLIES-BERGÈREÉdouard Manet

EpílogoEL MATRIMONIO ARNOLFINI Jan van Eyck

Agradecimientos

Bibliografía

Dedicatoria

Para Estrella, por amanecerse de repente e iluminarlo todo

Introducción

«El interés de representar un cuadro dentro de un cuadro reside en la inclusión de un espacio imaginario dentro de otro espacio imaginario».

JULIÁN GÁLLEGO

«Belleza es reiteración y lo que se reitera es bello por repetitivo, porque está ocurriendo sobre el fondo de otra vez que ocurrió, porque la memoria lo enriquece como eco».

FRANCISCO UMBRAL

Para un amante de la pintura hay un tipo especial de imágenes que suponen un verdadero festín óptico, una fiesta de la mirada, una celebración visual. Son como cajas llenas de sorpresas o joyeros repletos de alhajas, a la espera de que nuestra mirada actúe como una llave que saque a la luz sus tesoros. Cada obra de arte, en este caso cada cuadro, es también una invitación a adentrarnos en una nueva realidad, a la vez que un pasaporte hacia el prodigio. Cada pintura, por modesta que sea, es una puerta entreabierta por la que descubrir una nueva manera de ver el mundo, sus miserias y sus maravillas. Ya dijo Oscar Wilde que «el verdadero misterio está en lo visible, no en lo invisible», por lo que esas pinturas, objetos visibles donde los haya, son al mismo tiempo contenedores de secretos y cofres llenos de enigmas. Si bien los cuadros pueden ser ventanas metafóricas, como ya se estableció en el Renacimiento italiano, en ocasiones muy especiales contienen y reproducen otras imágenes. Es entonces cuando se convierten también en espejos simbólicos, pues no solo nos ofrecen una visión de lo que nos envuelve, sino, al mismo tiempo, un reflejo del propio arte y de otros conceptos de extraordinario interés.

El eco pintado gira alrededor de estas cuestiones e ideas, e intenta demostrar simultáneamente cómo imágenes creadas hace décadas o siglos son capaces de conectar con el pensamiento contemporáneo y plantear dilemas que todavía hoy nos interpelan. Este es un texto sobre metapintura o, lo que es lo mismo, sobre imágenes que contienen otras imágenes, esos cuadros que incluyen otros cuadros. El prefijo meta- (μετα) es de origen griego y la Real Academia destaca significados tales como «junto a», «después de», «entre» o «con», pero el que nos interesa aquí es el de «acerca de», por el que la metapintura se define como un tipo especial de pintura que trata aspectos relacionados con la propia práctica pictórica, sus normas y sus temas, quiénes se ocupan de ella y los problemas a los que se enfrentan. Hay que recordar que no es un prefijo demasiado común en el mundo del arte, pero sí en otras disciplinas como la literatura o la lingüística —ahí están metaliteratura o metalingüística—, tal y como explicó Javier Portús en la conferencia que impartió en el Museo del Prado con motivo de «Metapintura. Un viaje a la idea del arte», exposición que tuvo lugar en esa pinacoteca entre noviembre de 2016 y febrero de 2017.

En los cuadros que protagonizan las próximas páginas la pintura reflexiona sobre sí misma, se piensa y se analiza, medita acerca de sus posibilidades y explora sus límites. Al incluir otras imágenes dentro de sus obras, los artistas que las crearon decidieron poner el foco en asuntos de enorme calado para el arte pictórico. ¿Qué relación hay entre el mundo exterior y su representación? ¿Dónde está la frontera entre las imágenes y los objetos que les sirven como modelos? ¿Puede el arte sustituir a la realidad o será siempre un sucedáneo? ¿Qué es, en última instancia, una pintura? Lo cierto es que, por lo general, cuando se introducen imágenes dentro de los cuadros, estas se colocan en un segundo plano: bien en el fondo de las estancias representadas, en los márgenes de las composiciones e incluso a veces semiocultas. No obstante, no debemos dejarnos engañar por la aparente insignificancia de estos elementos metaartísticos, pues, tal y como defiende la investigadora y escritora Estrella de Diego en El Prado inadvertido, «habría que fijar los ojos de poeta en una esquina en apariencia inocua: allí se concentran las claves».

Hay muchos tipos de imágenes metapictóricas, por lo que este libro tendrá por fuerza que intentar organizarlas siguiendo algún plan, por subjetivo y personal que sea. Así se ha decidido ordenar las obras en base a cuatro grandes categorías: representaciones sobre papel, imágenes que reproducen textiles, cuadros dentro de cuadros y, por último, pinturas con espejos.

En el primer bloque aparecen estampas, carteles, mapas y fotografías. Consideradas durante mucho tiempo y de manera injusta inferiores a las pinturas, estas representaciones han sido y son fundamentales como medio de transmisión de ideas gracias a la facilidad con que se producen y a su multiplicidad. Al colocarlas dentro de sus cuadros, los pintores multiplican las posibilidades expresivas de sus obras, enriquecen sus discursos y amplían sus horizontes.

Por su lado, los textiles cumplen una función en nuestra historia. Tal y como detalla la escritora estadounidense Virginia Postrel en su extraordinario ensayo El tejido de la civilización, no se entiende el desarrollo del mundo moderno sin ellos, y no es de extrañar que telas y trajes fueran otro soporte más sobre el que representar imágenes y narrar historias de forma visual. Así, el segundo conjunto de obras estará dedicado a pinturas dentro de las cuales aparecen este tipo de tejidos figurativos, aunque debo confesar que este cajón de sastre, nunca mejor dicho, me ha permitido incluir obras de difícil categorización.

Con el título «Muñecas rusas», el tercer bloque agrupa algunos de los ejemplos más relevantes de «cuadros dentro de cuadros». Paul Gauguin, Roy Lichtenstein o Sofonisba Anguissola, entre otros, reflexionan así sobre la naturaleza misma de la pintura al introducir en sus composiciones destacados elementos metapictóricos sin los que sería imposible desentrañar todos sus niveles de lectura.

Para terminar, la última parte está dedicada a un tipo singular de imágenes: aquellas que reproducen espejos. Este es un tema que podría protagonizar no solo varios capítulos, sino un libro entero: las metáforas asociadas a los espejos son riquísimas y sus significados casi imposibles de resumir en unas pocas páginas. A investigar y analizar los espejos se han dedicado cientos de textos y estudios, entre los que destacan algunas iniciativas recientes. En primer lugar es importante recordar el congreso «La visión especular. El espejo como tema y como símbolo», organizado por las universidades de Valencia y Macerata en 2016 y que culminó con la publicación de un fabuloso volumen dos años después. También hay que hacer hincapié en la publicación en 2023 de un libro imprescindible como es La mirada salvaje. Poética del espejo y del espejismo, último proyecto del poeta y profesor Andrés García Cerdán, con el que este texto comparte afinidades, objetivos y anhelos.

Los espejos pueden ser frontera y umbral entre dos mundos, ladrones de almas, superficies que deforman la realidad o que, por el contrario, la embellecen de manera engañosa; han sido considerados como símbolo de la verdad, pero también de la mentira, y aparecen en historias tanto de adivinación del futuro como de conocimiento del pasado. Son, en definitiva, inabarcables e incomprensibles y, pese a ello, en estas páginas intentaremos desvelar algunos de sus misterios. Surgen aquí nombres fundamentales de la historia del arte como Manet, Magritte o Parmigianino, y autoras olvidadas como Helena de Egipto, a quien trataremos de reivindicar como una de las más grandes creadoras de la Antigüedad.

Son cientos los cuadros que podrían aparecer en estas páginas y es seguro que quien las lea echará de menos algunos de ellos, pues varias obras maestras han quedado fuera de los límites de este estudio. La selección es, por supuesto, personal y estoy convencido de que no satisfará a todas las sensibilidades. Hay quien echará de menos El taller del pintor de Courbet, ¿Pero qué es lo que hace a los hogares de hoy día tan diferentes, tan atractivos? de Richard Hamilton o pinturas de Artemisia Gentileschi, Berthe Morisot o Mary Cassatt, sin duda varias de mis piezas favoritas, aunque los temas tratados en ellas se desarrollan en el texto a partir de otros ejemplos. Algunos lamentarán no encontrarse con otros lienzos de Velázquez, Picasso, Magritte o Manet, pero se tomó la decisión de que ningún artista estuviera representado con más de una obra. Un caso especial es el de Las meninas. Con toda probabilidad una de las pinturas más analizadas, examinadas y estudiadas de la historia, no posee aquí un apartado en exclusiva, pero su presencia revolotea sobre todo el texto: son numerosas las ocasiones en las que se relaciona con alguna de las pinturas analizadas y se podría decir que es la verdadera protagonista de todo el libro, pese a no encabezar ningún capítulo.

El eco pintado nació durante la mañana del viernes 11 de diciembre de 2021 en Madrid. Aquel día tuve la fortuna de acompañar a una persona en su primera visita al Prado. Al volver al museo después de meses de distanciamiento por las consabidas circunstancias sanitarias, la sensación fue ambivalente: me encontré en un lugar conocido, familiar y acogedor, pero también sentí la emoción de la sorpresa. Fue como si, al ir de la mano de alguien que jamás había estado entre sus muros, me contagiara de algo de esa envidiable ingenuidad de quien está a punto de descubrir una maravilla hasta ese momento desconocida. Frente al San Miguel Arcángel del Maestro de Zafra la idea se abrió paso desde el fondo de mi cerebro, como hacen los pensamientos burbujeantes del comisario Adamsberg en las novelas policiacas de Fred Vargas. Al volver a contemplar el reflejo del pintor en el escudo del arcángel el título apareció en mi mente y, desde aquella sala, mis pasos me guiaron al resto de ejemplos de metapintura que recordaba dentro del museo: busqué el espejo circular de la tabla izquierda del Tríptico Werl de Robert Campin, los minúsculos autorretratos de Clara Peeters escondidos en alguno de sus bodegones, La familia de Carlos IV de Goya y, por supuesto, Las meninas de Velázquez, el espejo de todos los espejos, el reflejo de todos los reflejos. Salí del museo con la convicción de que estos cuadros tan especiales merecían protagonizar un texto que, por aquel entonces, no sabía que acabaría convirtiéndose en este libro.

Aunque la persona con quien entré en el Prado no era mi alumna, al descubrirle la colección y conducirla entre los recovecos del museo hice honor a lo mejor de mi trabajo como docente: ejercer de guía, orientar y llevar de la mano para avanzar juntos, servir como faro, para así iluminar, aunque tan solo sea levemente, las incógnitas que a todos nos rodean. Algo similar pretendo hacer durante el viaje que comenzará apenas se pase esta página. Como profesor desde hace más de quince años, sé muy bien que nuestra labor ya no es la de ser meros transmisores de datos: doy clase a grupos en los que la inmensa mayoría toma notas en ordenadores portátiles conectados a internet, por lo que tienen todos esos datos al alcance de sus dedos. Sin embargo, tal y como dejó escrito T. S. Eliot en 1934 en su poema La roca, la información no siempre es sinónimo de conocimiento, y este casi nunca de sabiduría. Los docentes debemos, por supuesto, transmitir ese conocimiento, pero además hemos de convertirnos en narradores que aspiren a seducir y emocionar a quienes nos escuchan. Estoy convencido de que la fascinación y el asombro convierten el aprendizaje en algo más satisfactorio y duradero, y aunque es obvio que el reto es mayúsculo y que en muchas ocasiones no logramos alcanzarlo, el objetivo es tan digno y elevado que cualquier esfuerzo merece la pena.

Como dije antes, cada cuadro es una puerta entreabierta por la que descubrir una nueva realidad; sin embargo, es necesario que deseemos cruzarla para que la magia se produzca. No debemos tan solo posar los ojos sobre las pinturas, y ni siquiera mirarlas con algo de atención será suficiente: hará falta contemplarlas con detalle y examinarlas, dejarnos atrapar por el misterio que emana de ellas y percibir la energía que quienes las crearon dejaron en su superficie. Cada imagen es el acceso a un espacio diferente al que habitamos, y si esa imagen es metapictórica, el número de puertas visuales que se nos abren se multiplica. Traspasemos juntos algunas de ellas en unas páginas que, ojalá, estén repletas de sorpresas desconcertantes, interrogantes inesperados y, espero, alguna que otra respuesta.

SIN PERDER LOS PAPELES

De estampas, carteles, mapas y fotografías

RETRATO DE PÈRE TANGUY, Vincent van Gogh, 1887Vestigios de un hechizo oriental

«La historia de la belleza está completa. Está tallada en los mármoles del Partenón y bordada en el abanico de Hokusai».

JAMES MCNEILL WHISTLER

Si vols descobrir la bola del drac,has de ser intrèpid i amb nosaltres viatjar.Hauràs de lluitar, la bola del dracés un gran misteri que pots revelar.Cap a un món d’encís i un país encantatanirem, sense parar, sempre cap avant.

Versión de la canción de la serie japonesa Dragon Ball para Canal Nou

La Provenza es un destino maravilloso para cualquier viaje. En verano los campos se visten del violeta de las flores de lavanda, cuya esencia será convertida en perfumes, jabones y cremas; el Ródano se derrama lento y majestuoso en el Mediterráneo, y ese mismo mar baña algunas de las calas más paradisiacas del mundo, como son Les Calanques cercanas a Marsella; en el interior, los Alpes crean paisajes sorprendentes llenos de cañones, valles y riscos; hay ciudades sosegadas y monumentales como Aix-en-Provence, o tumultuosas, portuarias y llenas de vida como Marsella. Y además está esa luz que seduce a los artistas desde hace casi un siglo y medio. No es por tanto de extrañar que la Provenza sea un lugar en el que es bastante sencillo encontrar rastros de un pintor como Van Gogh, aunque yo los descubriera donde menos lo esperaba. En julio del 2019 no me topé con Van Gogh ni en Arlés, donde vivió varios meses cruciales para su carrera, ni en Saint-Rémy-de-Provence, ciudad en la cual pasó un tiempo en un sanatorio mental. Aquel verano Van Gogh apareció de repente en una antigua cantera de piedra.

En la pequeña localidad de Baux-de-Provence se encuentra Carrières des Lumières,unas canteras abandonadas convertidas en el sorprendente escenario de un espectáculo audiovisual que atrae a decenas de miles de visitantes cada año. En este punto debo reconocer mis prejuicios iniciales ante estas «canteras de luces». No suelo sentirme atraído por esta clase de atracciones hoy llamadas inmersivas. Cuando he visitado alguna de ellas, la sensación ha sido la de una excesiva mercantilización del hecho artístico, además de apreciar deficiencias técnicas que provocan en mí un efecto contrario al que pretenden conseguir: en lugar de verme fascinado por una nueva experiencia, lo que añoro es el contacto directo con las obras de arte originales. Sin embargo, aquella tarde de julio me marcó de manera indeleble. El programa de la sesión era doble. Se proyectarían imágenes tanto de arte japonés como de pinturas de Van Gogh, todas ellas acompañadas de música y efectos visuales. Nada más entrar la sensación fue de alivio, pues el calor asfixiante quedaba mitigado por la cueva artificial en la que nos encontrábamos. El número de personas tampoco era excesivo, lo que permitía encontrar rincones tranquilos desde los que disfrutar de las proyecciones. El espacio me sorprendió por su tamaño, con más de diez mil metros cuadrados de superficie excavados en la piedra caliza, muros de casi diez metros de altura en algunos puntos y un techo de enormes losas de hormigón. Un gran vientre pétreo y gris en el que, de repente, la oscuridad lo inundó todo.

Unos segundos después se hizo el color. Sobre las paredes y el suelo de la cueva comenzaron a proyectarse decenas de estampas japonesas que, al poco tiempo, empezaron a moverse gracias a efectos de animación digital. Samuráis, actores de teatro kabuki, geishas, estanques orientales llenos de carpas y flores de loto, porcelanas y kimonos, brillantes farolillos de papel y traslúcidos biombos… Difícil decidir dónde mirar. Era como estar dentro de una pintura japonesa o de varias a la vez, una experiencia estremecedora que mantenía a bastantes de los que estábamos allí con la boca abierta. Tras unos minutos, las flores de loto fueron sustituidas por girasoles, a los estanques les sucedieron campos de trigo punteados de olivos de ramas retorcidas y la obra de Van Gogh invadió el espacio. Aparecieron todas y cada una de sus pinturas más conocidas, pero también fragmentos de otras no tan famosas que adquirían nuevos enfoques gracias a la combinación y a la descontextualización. Justo antes de terminar esta segunda proyección una imagen me asaltó desde uno de los muros: con el tamaño de un verdadero gigante apareció el retrato de Père Tanguy. Su mirada tranquila y serena y sus manos entrelazadas captaron mi atención durante los primeros instantes, pero al momento fueron los márgenes de la pintura los que atraparon mi mirada. Todo el fondo del retrato estaba atiborrado de motivos japoneses. Japón y Van Gogh unidos en una única imagen. Lo oriental y lo occidental fusionados en una misma obra de arte. Cuando finalizó la proyección y se encendieron las luces, la gente empezó a aplaudir como ocurre ocasionalmente en las salas de cine. Creo recordar que yo también di algún tímido aplauso, pero de lo que estoy seguro es de que en aquel momento decidí que ese cuadro protagonizaría el primer capítulo de un libro que tan solo existía en mi imaginación.

Si las proyecciones en Carrières des Lumièresfueron un puñetazo de colorido dentro de aquella caverna caliza, algo parecido sucede al contemplar el Retrato de Père Tanguy en el Museo Rodin de París. El cuadro de Van Gogh llegó a manos del escultor francés en 1894 después de la muerte del retratado, y desde entonces ha formado parte de las colecciones del museo junto con varias pinturas relevantes de finales del siglo XIX: otros dos lienzos del mismo Van Gogh, Los cosechadores y Viaducto en Arlés, ambos de 1888; el paisaje Belle-Île del impresionista Claude Monet pintado en 1886 y un desnudo femenino de Renoir del año 1880. Hoy en día todas estas obras se encuentran colgadas en una pequeña sala del Hôtel Biron, sede del museo desde el año 1919, rodeadas de estancias repletas de tallas en mármol, vaciados en yeso y esculturas de bronce. Frente a la monocromía predominante en casi todas las obras de Auguste Rodin, el Retrato de Père Tanguy nos impacta con su intenso cromatismo y su enérgica pincelada. Quizás el lector esté pensando en otras obras del propio Van Gogh que podrían figurar en este libro, como pueden ser las tres versiones de El dormitorio en Arlés que se conservan, pues en todas ellas aparecen lienzos, estampas y hasta un espejo colgado de la pared. Incluso existen cuadros del pintor holandés en los que también se representan estampas japonesas, como un célebre Autorretrato con la oreja cortada, pero este lienzo oculta más interrogantes, relatos e historias de los que pueda parecer tras un primer golpe de vista.

Van Gogh conoció a Julien-François Tanguy al poco de llegar a París a comienzos de marzo de 1886. El holandés se convirtió en uno más del grupo de jóvenes pintores que frecuentaban el negocio de pinturas y material de bellas artes que el retratado regentaba en la Rue Clauzel, artistas que llamaban al comerciante «Père Tanguy», Padre Tanguy. Tanto la diferencia de edad como la actitud protectora y cariñosa del tendero lo hicieron acreedor de este sobrenombre, y es bien sabido que en ocasiones aceptaba como pago pequeñas obras o dibujos e incluso puso a la venta algunos lienzos de aquella heterogénea camarilla de artistas. La relación entre Van Gogh y Tanguy fue tan estrecha que esta obra es el primer gran retrato que el pintor holandés se planteó en su corta carrera artística. La empresa era tan importante que Van Gogh llegó a pintar dos versiones previas antes de culminar el lienzo, versiones que sirven como ejemplos perfectos de la evolución del pintor durante sus primeros meses en París. El primer retrato, sin ser tan sombrío como otras obras anteriores, sí que está resuelto con una gama de colores pardos y verdosos, y el fondo es una superficie plana sin mayor interés. El segundo muestra un cambio radical: el color hace acto de presencia de manera impactante, y la figura de Tanguy ya aparece rodeada de estampas japonesas. Por último, el retrato del Museo Rodin acentúa la intensidad cromática, ofrece una pincelada todavía más expresiva y avanza hacia una bidimensionalidad que parece alejarlo de los cánones de la pintura occidental. Alrededor del vendedor de pinturas aparecen dos geishas, una a cada lado, así como varios paisajes típicamente japoneses y un ramillete de flores en la esquina inferior izquierda. Para completar el conjunto, una estampa del mítico y sagrado monte Fuji recortada contra un cielo rosado sirve como remate central a toda la composición y se superpone al particular sombrero que viste el retratado.

El tipo de imágenes que envuelve a Père Tanguy era conocido en Japón como ukiyo-e o «imágenes del mundo flotante». Protagonizadas por luchadores de sumo, geishas, actores o paisajes que captaban lo efímero de las condiciones meteorológicas, eran estampas logradas a partir del tallado de varios bloques de madera con una técnica conocida como entalladura. Cada una de esas planchas se utilizaba para conseguir un color diferente y sobre ellas se imprimían papeles de arroz. Las tintas que utilizaban los artistas nipones eran transparentes y las imágenes definitivas, llenas de brillantes y variados tonos, contrastaban con los grabados y estampas occidentales, por lo general monocromos. El cómo y cuándo llegaron estas muestras de arte japonés a Europa es una historia fascinante que, más de siglo y medio después, todavía plantea preguntas que no han encontrado las respuestas que merecen.

Entre los años 1867 y 1869 Japón sufrió cambios tan drásticos que su eco se escuchó en el resto del mundo. El 30 de enero de 1867 fallecía el emperador Kōmei, y cuatro días después ascendía al trono imperial su sucesor, el emperador Meiji, quien todavía no había cumplido los quince años. Los meses siguientes fueron de enorme inestabilidad política, puesto que una era llegaba a su fin. Desde hacía más de doscientos cincuenta años Japón era gobernado de facto por una élite militar formada por los sogunes, verdaderos señores feudales que mantenían al país aislado del resto del mundo. Tan solo algunos barcos holandeses podían atracar cerca de la ciudad de Nagasaki, por lo que el comercio internacional era mínimo. Tras una breve guerra civil entre los partidarios del antiguo régimen y los defensores de devolver todo el poder al emperador, en 1868 se puso punto final al periodo Edo o periodo Tokugawa, y se dio paso a una época conocida como Restauración Meiji por el nombre del nuevo emperador. La práctica totalidad de la sociedad japonesa evolucionó de manera drástica. Se renovaron las instituciones políticas y gubernamentales y se modernizó todo el tejido industrial, hubo cambios educativos que acercaron al país al resto de naciones de su entorno, se intentó crear un ejército más eficaz, y, sobre todo, durante los siguientes años Japón se abrió definitivamente al resto del mundo. Se sucedieron las muestras de arte japonés en toda Europa y se multiplicaron las importaciones de estampas ukiyo-e, las cuales acabaron por convertirse en la manifestación artística más influyente de todo el arte nipón. Japón comienza a participar en las recientes exposiciones universales con pabellones que muestran su arquitectura y sus tradiciones, y toda Europa se ve agitada por una fiebre por todo lo proveniente del País del Sol Naciente: un fenómeno que pasará a la historia con el nombre de japonismo.

Todavía es un misterio sin resolver cómo un álbum con estampas del gran maestro japonés Hokusai llegó a manos del artista francés Félix Bracquemond en una fecha tan temprana como 1856, cuando en teoría el comercio con Japón era casi inexistente. Lo que sí es cierto es que a partir de 1870 la práctica totalidad de la cultura europea más moderna acusó la influencia de lo japonés. Una manera maravillosa de conocer aquel periodo es zambullirse en la lectura de un libro delicioso como es La liebre con ojos de ámbar. Escrito por el ceramista británico Edmund de Waal en 2010, cuenta la historia de la propia familia del autor entrelazándola con la de una colección de netsuke, pequeñas figurillas japonesas realizadas en diversos materiales como marfil, vidrio, madera, metal o porcelana. A partir del devenir de los diferentes propietarios de las estatuillas, De Waal traza un relato no solo de sus familiares y parientes, sino también de la cultura europea desde 1870, con especial hincapié en aquellas décadas finales del siglo XIX en las que el interés por todo lo japonés alcanzó cotas de verdadera devoción.

Es difícil exagerar la importancia de aquel impacto. Es complicado comprender ciento cincuenta años después la conmoción que supuso para muchos artistas el descubrimiento de una cultura tan exótica y aislada durante siglos. No se entiende el nacimiento del cartel moderno sin la influencia de las estampas japonesas en las composiciones de Jules Chéret, Henri de Toulouse-Lautrec o Alphonse Mucha. Es imposible analizar algunas de las obras más importantes de pintores como Édouard Manet o Edgar Degas sin tener en cuenta los originalísimos puntos de vista, los encuadres y los temas del ukiyo-e. Las obras de artistas como James McNeill Whistler, Alfred Stevens o Aubrey Beardsley comienzan a poblarse de mujeres vestidas con kimonos, biombos orientales y objetos de porcelana. Incluso un pintor impresionista como Monet, además de realizar obras tan japonistas como un retrato de su mujer vestida de geisha, llegó a construirse un jardín oriental con nenúfares, sauces y un puente japonés en su residencia de Giverny, jardín en el que pasó pintando las últimas dos décadas de su vida.

Y, por supuesto, está Van Gogh. El pintor holandés había descubierto las estampas japonesas apenas dos años antes de retratar a Père Tanguy. Fue en Amberes donde entró en contacto con el arte oriental y donde seguramente comenzó a coleccionarlo. El impacto de la ciudad belga en un Van Gogh de treinta y dos años y recién llegado desde la pequeña localidad holandesa de Nuenen fue doble: por un lado, descubrió la pintura de Rubens, tan llena de luminosidad y vibrante colorido que lo animó a abandonar los tonos apagados de sus primeras obras; por otro, se dejó fascinar por las imágenes de una cultura japonesa que, desde entonces y hasta su muerte cinco años después, nunca dejaría de ser fuente de inspiración tanto estética como espiritual. No es de extrañar que, cuando poco tiempo después decidió pintar a quien le cambiaba tubos de pintura por obras, rodeara la figura de Tanguy con todo un abanico de evocaciones japonesas. En su primer gran retrato Van Gogh no pudo evitar hacer patente su deslumbramiento frente a esas modestas hojas de papel de arroz recubiertas de brillantes colores y habitadas por personajes que parecían sacados de un verdadero hechizo oriental.

La atracción que Oriente ejerce en Occidente fue mucho más allá de aquellos años. A comienzos de marzo de 1991 empezó a emitirse en la televisión autonómica valenciana Canal Nou la serie japonesa de dibujos animados Dragon Ball, traducida como Bola de drac, bola de dragón. Yo ya no era un niño, sino más bien un adolescente de casi catorce años, pero, como tantos otros miles de jóvenes de aquella década de los noventa, quedé fascinado. Las aventuras de Vegeta, Krilin, el Genio Tortuga y, sobre todo, Son Gokū fueron para muchos el primer contacto con el mundo del anime y del manga, los dibujos animados y los cómics japoneses, respectivamente. Si bien es cierto que en los años setenta y ochenta Televisión Española ya había emitido algunas series como Mazinger Z, Candy Candy, Heidi o Marco, la explosión definitiva de la cultura japonesa en España tuvo lugar a partir del éxito incontestable de Dragon Ball, originalmente un manga creado por Akira Toriyama cuyos antecedentes más lejanos pueden rastrearse hasta aquellas estampas ukiyo-e que maravillaron a artistas como Van Gogh.

Y es una fascinación que no ha hecho más que crecer desde entonces. Las ventas de cómics japoneses no dejan de aumentar año a año, así como todo lo que rodea el universo manga: figurillas, videojuegos, disfraces y juguetes de todo tipo pueden adquirirse en centenares de tiendas especializadas que han surgido en los últimos tiempos con la misma velocidad con la que aparecen los champiñones en el videojuego Mario Bros, ideado en 1983 por Shigeru Miyamoto. Y algo parecido podría decirse de la gastronomía. Hace tan solo veinte años no era nada sencillo encontrar un restaurante que sirviera sushi fuera de las grandes ciudades. Estos pequeños bocados de arroz hervido acompañados de pescado, alga nori, verduras y salsa de soja eran vistos como algo exótico que mucha gente no conocía o bien había probado en contadas ocasiones. Todo eso ha cambiado de manera radical. Hoy en día el sushi se vende en casi cualquier cadena de supermercados y no es extraño encontrar personas que afirman que es su comida favorita. El encanto de lo japonés comenzó en el arte, pero ha llegado a condicionar nuestra manera de relacionarnos con el entretenimiento y hasta con la comida. La fascinación por el País del Sol Naciente ha evolucionado desde las imágenes del ukiyo-e hasta los dibujos animados del anime y las delicias gastronómicas del sushi. No me cuesta fantasear con una imaginaria mesa en un restaurante oriental alrededor de la cual Toulouse-Lautrec, Monet y Van Gogh compartieran nigiris de pez mantequilla, makis de atún y opiniones acerca de la última exposición de estampas japonesas.

LA HABITACIÓN AZUL, Pablo Ruiz Picasso, 1901Un malagueño devorando París

I don’t care if Monday’s blue,Tuesday’s grey and Wednesday too.Thursday, I don’t care about you.It’s Friday, I’m in love.

THE CURE

«Un cartel es un grito en la pared».

Atribuida a JOSEP RENAU

Las noches de invierno en París son frías y, en ocasiones, tristes, pero el 17 de febrero de 1901 el vino y la absenta caldeaban el ambiente. El nuevo siglo había comenzado un mes y medio antes y la capital francesa era una ciudad alegre, envuelta en la atmósfera del art nouveau y con miles de recién estrenadas luces eléctricas iluminando las avenidas. En el Boulevard de Clichy, el Café de l’Hippodrome era uno de los lugares de reunión de artistas y bohemios. No era raro ver aparecer al actor y cantante Aristide Bruant o a la bailarina Jane Avril, pero aquella noche en la mesa principal se oyen palabras en catalán entremezcladas con el francés. A las nueve de la noche, y después de demasiadas rondas y brindis, un joven de aspecto enfermizo se levanta y toma la palabra. Todos callan ante lo que parece ser el discurso de despedida de este pintor barcelonés, que en pocos días tiene previsto volver a su ciudad natal. Entre el humo, el ruido proveniente de otras mesas y los efectos del alcohol se hace difícil entenderlo, pero poco a poco va quedando claro que aquello no es un adiós. Al menos no el que todos esperaban. En un momento dado el joven se gira hacia una de las chicas que lo acompañan y comienza a declararle su amor. De nuevo. Por enésima vez, piensan quienes lo rodean: desde que llegó a París la obsesión del pintor catalán por esa joven ha rozado lo enfermizo, y parece que no puede dejar la ciudad sin repetir lo que todos ya saben y ella está harta de escuchar. Las palabras brotan atropelladas y animadas por el verdor esmeralda de la absenta, hasta que el artista le ofrece a su amada un proyecto de vida en común que ella vuelve a rechazar como ya ha hecho en no recuerda cuántas ocasiones. Es en el momento en que todo parece calmarse cuando todo estalla y se rompe y se rasga. El joven pintor saca una pistola de no se sabe dónde, apunta a la chica y dispara. Por suerte, ella cae al suelo con apenas un roce en la sien gracias a la mala puntería del catalán. Por desgracia, él no necesita de una gran habilidad para acercarse el cañón de la pistola a la cabeza y matarse, demostrando una vez más que las noches de invierno de París son frías y, en ocasiones, tristes.

El suicidio de Carles Casagemas justo después de intentar asesinar a la joven Germaine Gargallo fue un momento clave en la vida de un pintor que estaba llamado a revolucionar el arte contemporáneo. En octubre de 1900 llegaban a París Carles Casagemas, Manuel Pallarès y Pablo Ruiz Picasso, sedientos de modernidad y de novedades no solo artísticas. La excusa para visitar la ciudad era asistir a la Exposición Universal que se celebraba desde el 15 de abril de ese año y en la que se mostraba Últimos momentos, uno de los primeros grandes cuadros de Picasso. Ahora bien, tres jóvenes aspirantes a artista como ellos no necesitaban de ninguna excusa para desear conocer la que desde hacía siglos era la capital cultural de toda Europa. Nada más llegar se instalaron en el apartamento de Isidre Nonell, otro pintor catalán que llevaba unos meses residiendo en el número 49 de la Rue Gabrielle. A menos de diez minutos a pie de los cafés del Boulevard de Clichy, de la colina sagrada de Montmartre, en la que se construía la basílica del Sacré-Coeur, o del poco sagrado y muy profano Moulin Rouge, el estudio de Nonell se convirtió en el centro de operaciones de aquel grupo de españoles en París. Además de visitar la Exposición y descubrir el arte más avanzado que por aquel entonces se producía en Occidente, los tres amigos conocieron a otras tantas chicas francesas que frecuentaban los ambientes bohemios. De ese modo, Pallarès comenzó una relación con Antoinette Fornerod, Picasso con Louise Lenoir, más conocida como Odette, y por último Casagemas con Germaine Gargallo. Las tres eran modelos muy cotizadas entre los pintores parisinos por su disposición a posar desnudas, y parece que su libertad y desinhibición deslumbraron a los tres jóvenes.

No está clara la naturaleza de las relaciones entre los seis, pero es más que probable que no formaran parejas estables, sino más bien un grupo fluido en el que los roles no eran fijos. Es cierto que existe un estereotipo acerca de la libertad sexual y afectiva dentro de algunos círculos artísticos, pero no es menos verdad que, tal y como afirma Javier Cercas, «una idea no se convierte en cliché porque sea falsa, sino porque es verdadera o porque contiene una parte sustancial de verdad». Yo mismo pude comprobar esa espontaneidad sentimental durante mis años de estudiante de Bellas Artes en Valencia, y autoras como Almudena Grandes han utilizado este ambiente libre y emancipado como contexto para novelas como Castillos de cartón. De lo que no parece haber dudas es de que Casagemas no apreciaba esas osadías, pues desde que llegó a París solo tuvo ojos para Germaine. Se obsesionó con ella y con no poder satisfacerla sexualmente, intentó seducirla y hasta convencerla de que se casara con él, incluso aunque ella ya tenía un esposo por el cual, todo hay que decirlo, no mostraba demasiado interés. Pero ella no cedió. Pero ella rechazó sus ofertas de casamiento y sus promesas de amor eterno. Pero ella prefirió seguir viviendo una existencia libre y sin ataduras, algo que estuvo a punto de costarle, literalmente, la vida. En nuestros periódicos y noticiarios todavía aparecen estos amores tóxicos y ponzoñosos, y las radios y televisiones nos recuerdan cada demasiado poco tiempo que esta manera venenosa de entender el amor sigue presente entre nosotros, destrozando vidas, tal y como ocurrió hace más de ciento veinte años en un café parisino.

En La habitación azul de Picasso no parece haber rastro alguno del suicidio de Casagemas y del drama que supuso, y sin embargo hay detalles que permiten reconstruir aquel periodo de la vida del pintor malagueño. Entre todos los elementos que configuran la obra hay dos que pueden ser fundamentales para una interpretación de la pintura. Uno está en el título y el otro, pegado en la pared del fondo de la estancia. Uno es un color y el otro, un cartel.

En la pared representada en la parte superior derecha del lienzo, y acompañado por algún otro cuadro, hay un cartel protagonizado por una chica rubia que se levanta la parte inferior de un vestido blanco. Recortada sobre un fondo azul oscuro que se integra de manera perfecta en el tono general de la pintura, no es difícil identificar a May Milton, una bailarina inglesa que trabajaba a mediados de la década de 1890 en el Moulin Rouge. Este cartel en concreto fue un encargo de la propia May a un artista fundamental para el arte y el diseño gráfico de finales del siglo XIX; un pintor cuya vida y la de Picasso se entrelazan de maneras sorprendentes, pese a que jamás se cruzaron en las calles de París, pues Henry de Toulouse-Lautrec llegó a la capital francesa el mismo año que María Picasso López daba a luz a un niño en Málaga. Durante los primeros diez años en París, Toulouse-Lautrec se dedicó a forjarse una carrera como pintor, además de integrarse en el ambiente nocturno de la ciudad. Sus deformaciones físicas, probablemente derivadas de la endogamia familiar y de varios accidentes infantiles, lo convirtieron en un amante del mundo de la noche y la bohemia, donde se sentía seguro, protegido y comprendido. Fue en ese entorno en el que conoció a quienes serían los protagonistas de sus primeros carteles: bailarinas, actrices, cantantes, escritores o coristas son los personajes de casi todas sus obras gráficas, y no es de extrañar que el primer cartel que realizó en 1891 fuera para un espectáculo en el Moulin Rouge. En Moulin Rouge: la Goulue aparecen ya todas las características que convirtieron a Toulouse-Lautrec en el gran revolucionario del cartel moderno: composiciones centrífugas, puntos de vista inusuales, un acercamiento contemporáneo a la representación de la figura humana y una gama de colores reducida pero muy expresiva. Y lo mismo ocurre con el cartel que Picasso pinta al fondo de La habitación azul. No sorprende que Picasso eligiera precisamente un cartel de Toulouse-Lautrec para decorar la estancia representada en el cuadro porque, por aquel entonces, si había un pintor que Picasso amaba y admiraba por encima de otros, ese era el pequeño genio de Albi.

Como muestra puede servir la extraordinaria exposición dedicada a la obra de ambos artistas organizada entre 2017 y 2018 por el Museo Thyssen de Madrid, muestra en la que, si bien no se expuso La habitación azul, sí que pudieron verse numerosas obras que dejaban patente la estrecha relación entre ambos. Picasso había conocido la obra de Lautrec incluso antes de viajar a París gracias a revistas y fotografías, y su fascinación por el francés llegó hasta extremos insospechados. Años después de descubrir su pintura, su influencia era tan grande que amigos como Max Jacob, Guillaume Apollinaire o André Salmon fastidiaban al malagueño con la frase Encore trop de Lautrec! «Todavía demasiado Lautrec», le decían entre divertidos y críticos mientras Picasso estaba a punto de agitar la pintura occidental de una manera que nadie esperaba.

El año en que empezaba un nuevo siglo morían tanto Casagemas como Toulouse-Lautrec, y nacían esta pintura y un artista, pues La habitación azul es una de las primeras obras en las que podemos ver a un Picasso ya original y diferente a todos los creadores de aquella época. El año en que comenzaba un nuevo siglo un joven español de veinte años pintaba al fondo de uno de sus lienzos un cartel de un artista de treinta y siete recién fallecido. Quién sabe si de ese modo Picasso estaba homenajeando de manera póstuma a quien tan importante había sido para su formación, a la vez que recordaba aquellos meses de bohemia y alegría que habían acabado con el suicidio de su amigo.