9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: No ficción

- Sprache: Spanisch

"Lo único que hice fue tratar de preguntar algo. Soy reportero. Me dedico a eso. Y, dado que la prensa se había visto asediada a lo largo de la campaña de 2016, he aquí lo que me dije: "Mi trabajo es hacer preguntas a los funcionarios del gobierno y enfrentarme al poder con la verdad". Pero, tras la elección de Trump, había quedado claro que el deber de la prensa era aún mayor: teníamos que luchar por la verdad, porque de pronto era un campo de batalla. Durante años habíamos hecho nuestro trabajo dando por sentado que determinados hechos y verdades eran universales; con esta Administración, eso ya no era así. Había que cuestionarlo todo. Deseaba dejar claro que podían atacarnos todo lo que quisieran, podían llamarnos lo que quisieran, pero nosotros íbamos a seguir buscando la verdad. Y, cuando estuviésemos seguros de haberla encontrado, daríamos la noticia. No una noticia falsa. Una noticia real". Extracto de EL ENEMIGO DEL PUEBLO En El enemigo del pueblo, Acosta cuenta por primera vez la historia completa de su experiencia cubriendo la campaña y la Administración Trump, y ofrece una visión desde dentro para explicar cómo el presidente Trump ha utilizado su guerra contra los medios de comunicación para socavar el tejido de la democracia. Acosta nos muestra los entresijos de los principales escándalos de la Administración Trump y relata las mentiras y los ataques para mostrar el verdadero coste de la retórica de Trump, que ha dado pie a algunas de las fuerzas más oscuras de la vida política estadounidense. Acosta también detalla lo que supone convertirse en el corresponsal más odiado por el presidente y le ha convertido en el blanco de la venganza de la Casa Blanca. A través de entrevistas, transcripciones, escaramuzas y encontronazos con algunas de las figuras más polémicas de la Administración —Sean Spicer, Jared Kushner, Sarah Huckabee Sanders, Reince Priebus, Steve Bannon y Stephen Miller entre otros—, Acosta nos ofrece una crónica inquietante y oportuna de la lucha diaria por lograr que la Casa Blanca de Trump se responsabilice de sus palabras y de sus actos.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 610

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.

Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.

www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47

Editado por HarperCollins Ibérica, S.A.

Núñez de Balboa, 56

28001 Madrid

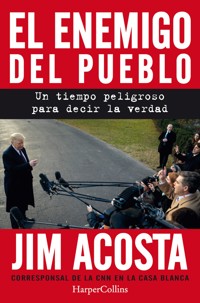

El enemigo del pueblo. Un tiempo peligroso para decir la verdad

Título original: The Enemy of the People. A Dangerous Time to Tell the Truth in America

© 2019, Abilio James Acosta.

© 2019, HarperCollins Ibérica, S.A.

Publicado originalmente por HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.

© Traducción del inglés, Carlos Ramos Malavé

Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.

Esta edición ha sido publicada con autorización de HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.

Diseño de cubierta: Milan Bozic

Imagen de cubierta: AP Images/Andrew Harnik

I.S.B.N.: 978-84-9139-393-1

Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.

Índice

Créditos

Dedicatoria

Prólogo

1. Marcos vacíos

2. La primera mentira

3. El enemigo

4. Rusia, si estás escuchando…

5. La hora de Spicy

6. Ala derecha

7. Charlottesville

8. «Cosechamos lo que sembramos…»

9. Dictadores sobre democracias

10. Humillado en Helsinki

11. Los mítines

12. El miedo y la derrota

13. Una mancha en la Casa Blanca

14. Revocación y redención

Epílogo: Estados Unidos, si estás escuchando…

Agradecimientos

Sobre el autor

Imagenes

Para H. O. P.

Prólogo

—Noticia de última hora de la CNN…

Estaba sentado en un avión pocos minutos después de despegar cuando la noticia apareció en las pantallas de televisión de la cabina. Era la mañana del 25 de octubre de 2018 y yo había despegado del aeropuerto nacional Ronald Reagan de Washington para volar a San Francisco, donde daría un discurso en la Universidad estatal de San José sobre el estado de la prensa bajo el mandato del presidente Donald J. Trump y aceptaría un premio del programa de periodismo de la facultad. Tenía planeado utilizar las horas de vuelo para trabajar en mi discurso, pero de pronto me quedé pegado a la pantalla de televisión que tenía delante.

El Departamento de Policía de Nueva York tenía unidades rodeando el Time Warner Center en Columbus Circle, justo delante de Central Park. Las oficinas centrales de la CNN estaban siendo evacuadas tras haberse descubierto un paquete sospechoso en la sala de correo del edificio. Habían enviado una bomba casera a la CNN en Nueva York, pero su objetivo era el antiguo director de la CIA John Brennan, un crítico habitual de Trump. El artefacto era similar a las bombas enviadas a los adversarios demócratas de Trump, incluyendo al expresidente Barack Obama y a la rival de Trump en las elecciones de 2016, la antigua secretaria de Estado Hillary Clinton.

Pensé que era previsible que, tarde o temprano, se produjera algún acto de violencia.

Había estado temiendo que llegara el día en el que la retórica del presidente llevara a alguno de sus seguidores a herir o incluso a asesinar a un periodista. Y, cuando sucediera, Estados Unidos experimentaría un cambio radical, pasaría a formar parte de la lista de países de todo el mundo donde los periodistas ya no estaban a salvo por contar la verdad. Quizá ya hayamos entrado en esa era, una época peligrosa para contar la verdad en Estados Unidos.

Estaba claro que yo no podía hacer nada desde donde me encontraba, atrapado en mi asiento al inicio de un vuelo de cinco horas hacia el norte de California. Lo único que podía hacer era contemplar las imágenes de terrorismo doméstico que se reproducían en la diminuta pantalla situada frente a mí.

Sí, para un periodista hay pocas cosas peores que perderse una gran historia como esta. Pero el «miedo a perdérmelo» no era la emoción que sentía en aquel momento. Estaba cabreado. Muy muy cabreado. Se trataba de un ataque terrorista a mi empresa informativa y, sin duda, a la prensa libre estadounidense.

Desde la época anterior a la designación de la candidatura en Iowa en 2016, había cubierto el inimaginable ascenso de Trump al poder y su tumultuoso mandato. Mis cámaras, mis productores y yo mismo habíamos cubierto los mítines en los que Trump demonizaba a la prensa, donde nos llamaba «asquerosos» y «deshonestos», antes de pasar al siguiente nivel y, durante una rueda de prensa celebrada antes de jurar el cargo, calificarnos a mi cadena y a mí de fake news, o «noticias falsas». Habíamos escuchado las increpaciones de «la CNN es una mierda» en boca de su multitud de seguidores, los habíamos visto sacarnos el dedo y les habíamos oído llamarnos «traidores» y «escoria». Y, por supuesto, ¿cómo olvidar que el presidente de Estados Unidos dijo que éramos «el enemigo del pueblo»?

De camino a California, hice pedazos el discurso original que tenía previsto para los tipos de la Universidad de San José y empecé desde cero. Había decidido que los estudiantes se enterarían de la verdad sin adornos de lo que había tenido que presenciar durante el tiempo que había pasado cubriendo las noticias de Trump. Como conté más tarde ante la multitud, temía que el presidente estuviera poniendo en peligro nuestras vidas. Pero no era el momento de echarse atrás. La verdad, les dije, era más importante que un presidente que se comportaba como un abusón. Estábamos luchando por la verdad y el riesgo era elevado.

A lo largo de la carrera de Trump hacia la Casa Blanca y durante sus dos primeros años de mandato, he estado escribiendo anécdotas, recopilando citas de diversas fuentes, escuchando historias de ayudantes y socios de Trump, pasados y presentes, y acumulando reflexiones sobre la que, sin duda, es la noticia política más importante de mi vida. En muchos aspectos, he estado preparándome para contar esta historia desde que supe que quería ser periodista.

Habiendo crecido en la zona de D. C., llevo la política en la sangre. Todas las mañanas dejaban el Washington Post en nuestra casa. Mis padres eran obreros, pero mi madre leía el Post de cabo a rabo todos los días. Mi padre trabajaba en ultramarinos locales y volvía a casa contando que había conocido a gente como Dick Gephardt, antiguo congresista de Misuri y candidato demócrata a las presidenciales. En cuanto a mí, fui al instituto con la hija del senador de Estados Unidos Trent Lott. Eugene Dwyer, el padre de mi mejor amigo, Robert, trabajaba en el Departamento de Estado.

Al contrario que muchos de los periodistas jóvenes de hoy en día, yo seguí el camino tradicional y empecé trabajando en los informativos locales y en las cadenas de televisión por cable. Con los años, acabé trabajando en todas partes, desde D. C. hasta Knoxville, pasando por Dallas y Chicago, aprendí de algunos grandes periodistas y cubrí todo tipo de noticias. En los informativos locales, andaba siempre de aquí para allá, yendo del ayuntamiento a los juzgados o a la comisaría de policía. Así fue como empecé a cultivar fuentes, a generar exclusivas y, sobre todo, a informar de la mejor manera posible, con precisión y honestidad.

Finalmente, CBS News me ofreció la oportunidad de mi vida: trabajar para personas como Dan Rather y Bob Schieffer. Cubrí la guerra de Irak, el huracán Katrina y la campaña presidencial de John Kerry. Fue una transición asombrosa para mí que me abrió un mundo de posibilidades, pero fue la CNN la que me dio el trabajo que siempre había deseado, como reportero político. En 2008, cubrí la épica batalla entre Barack Obama y Hillary Clinton. En 2010, me hice un hueco informando sobre el ascenso del Tea Party (una labor que me prepararía para sobrevivir a los mítines de Trump algunos años después). Y, dos años más tarde, la cadena me envió a cubrir la campaña presidencial fallida de Mitt Romney.

Tras la derrota de Romney, la CNN me trasladó a la Casa Blanca para cubrir el segundo mandato de Obama. «No drama Obama», como era conocido, experimentó muchos dramas durante sus últimos cuatro años en el cargo. El ataque de Bengasi, la desafortunada presentación de la página web de Obamacare, el ascenso del ISIS y el escándalo en el Departamento de Asuntos de Veteranos fueron desafíos muy serios que preocuparon a Obama y dañaron su legado como el presidente que detuvo una segunda Gran Depresión y ordenó la misión de acabar con Osama bin Laden. Resultó que muchas de las noticias que nos mantuvieron ocupados durante el segundo mandato de Obama, como el ISIS y la incapacidad del presidente para aprobar la reforma de inmigración, constituirían algunos de los temas que Trump llevaría consigo hasta el Despacho Oval.

Mucho antes de ser candidato a la presidencia, Trump era un político habitual en los informativos por cable, en parte debido a su devoción por el movimiento birther, alimentado por la falsa teoría conspiratoria que aseguraba que Obama no había nacido en Estados Unidos. Trump fue uno de los principales defensores de aquella mentira sobre el primer presidente afroamericano de la nación. Gracias a su exitoso reality show en televisión, The Apprentice, Trump ya era una estrella, pero la conspiración birther le convirtió en una especie de referente en las esferas conservadoras, cuando empezó a aparecer en los programas para hablar de sus sospechas de que Obama no era realmente estadounidense. Fue algo vergonzoso.

La élite de Washington, a decir verdad, no consideraba a Trump una figura creíble. Y el presidente Obama restó importancia a sus ataques tildándolos de tonterías de un «charlatán de feria». Aun así, recuerdo que, en la prensa, dimos muchísima cobertura a aquella mentira descabellada sobre sus orígenes.

Después de que Trump anunciara su carrera a la presidencia en junio de 2015, pocas personas dentro del Ala Oeste de Obama pensaron que tuviera oportunidades de llegar a la Casa Blanca. Para ellos era más un chiste que un posible presidente. Estaban convencidos de que Hillary Clinton sería la próxima presidenta.

Esa imagen tardó muy poco en empezar a cambiar.

Llegado el otoño de 2015, cuando Trump empezaba a atraer grandes multitudes a sus mítines, recuerdo que asistí a una recepción extraoficial en el despacho de Susan Rice, consejera de Seguridad Nacional. (Creo que eran unas copas con los empleados). Un alto funcionario me preguntó si pensaba que Trump podía ganar realmente la candidatura republicana. Claro, le dije. No había más que ver la cantidad de personas que se presentaban en sus actos.

La gente de Obama empezaba a prestar atención, pero seguían plenamente convencidos de que Clinton se convertiría en la cuadragésimo quinta presidenta. Eso mismo pensaba casi todo el mundo.

Tras el discurso de Obama sobre el estado de la Unión en 2016, salí de la Casa Blanca con un nuevo encargo en el horizonte. Durante los diez meses siguientes, cubriría la campaña de Trump, desde la presentación de la candidatura en Iowa hasta la noche de las elecciones en el centro de Manhattan. Entonces me instalaría en mi hotel frente a Central Park para pasar el periodo de transición hasta que, con suerte, pudiera regresar a mi casa en Washington.

Nunca olvidaré lo que vi durante la campaña y lo que he presenciado cubriendo el mandato de Trump. Incluso ahora, cuando llevamos más de dos años de legislatura, sigo sorprendiéndome al recordar a Trump, como candidato a la presidencia, diciendo que podría plantarse en mitad de la Quinta Avenida, empezar a disparar a la gente y salir impune. Sigo sorprendiéndome al recordarle cuando se burló del cautiverio de un héroe de guerra como John McCain, al reírse de un periodista discapacitado y al describir a los inmigrantes mexicanos indocumentados como «violadores»; y, con todo eso, no tener que hacer frente a las consecuencias, que para cualquier otra persona habrían supuesto el abandono de la carrera presidencial.

Más allá de las tácticas de desacreditación y ataque empleadas en su campaña contra sus rivales, con frecuencia Trump ha manipulado la verdad, ha mentido y ha atacado a aquellos que destapaban sus falsedades; concretamente a la prensa nacional. Los comprobadores de datos del Washington Post han contabilizado y catalogado casi diez mil declaraciones falsas o engañosas en los primeros dos años de su mandato. Ha prosperado en este panorama distorsionado porque los hechos ya no tienen el mismo valor que tenían antes. El difunto senador Daniel Patrick Moynihan dijo una vez: «Todo el mundo está en su derecho a dar su opinión, pero no a dar sus hechos». Eso ya no es así. En la actualidad, cada uno tiene sus propios hechos. El resultado: los hechos se ven asediados cada minuto del día en el espectro fracturado de la información —solo hay que pensar en Breitbart y en Fox News— y en las redes sociales, por supuesto. Basta con preguntar al presidente algo a lo que no quiere responder, y a veces te catalogan de «noticias falsas» o de «enemigo del pueblo». O peor aún: un funcionario de la Administración me apodó una vez, creo que con cariño, «enemigo público número uno».

Lo más difícil de entender es cómo muchos de mis compatriotas estadounidenses han aceptado y, en algunos casos, incluso adoptado esta degradación de nuestra cultura política. En resumen, Estados Unidos ha cambiado ante mis ojos. Observo este fenómeno en las amenazas de muerte y en los mensajes violentos que se cuelan en mis perfiles de las redes sociales. Los autodenominados partidarios de Trump me han dejado incontables mensajes diciendo que debería ser asesinado mediante todo tipo de torturas medievales. Los comentarios publicados en mis páginas de Instagram y Facebook recomiendan que me castren, me decapiten o me prendan fuego. Por pura curiosidad, pincho en las cuentas responsables de esos horribles mensajes. El suyo era el mismo tipo de odio que ahora había llevado a alguien a enviar bombas caseras a la CNN.

Sabiendo que aún me quedaban horas de avión hasta aterrizar en San Francisco, me recosté en mi asiento y me quedé mirando la pantalla de televisión, pensando en todo lo que nos había llevado hasta aquel momento. Pese al miedo que sentía por mis compañeros y por mí mismo —la amenaza de la violencia física ahora parecía horriblemente real—, sabía que no era el momento de dejarse intimidar. Era el momento de hacer las preguntas difíciles.

Recuerdo estar tomándome algo una tarde con un alto funcionario de la Casa Blanca que de pronto dijo: «El presidente está loco». Pasó después a confesarme que, cuando llegó a la presidencia, Trump no entendía la Constitución. ¿Cuáles eran las normas para designar funcionarios de gabinete?, quiso saber Trump. ¿Cuánto tiempo puede quedarse un secretario interino? El funcionario se sintió frustrado por la ignorancia de Trump, por su comportamiento. Muchos nos sentimos así. Pero ¿es realmente Trump el culpable de lo que vemos cada día? ¿O deberíamos mirarnos en el espejo para variar? ¿Queremos que este sea el estado de nuestra política? A lo largo de los dos últimos años, se ha hablado mucho sobre si hemos permitido o no que nuestro discurso político descienda hasta un nivel que está por debajo de todos nosotros. Hay cada vez más voces, no solo entre los demócratas y liberales, sino también entre los republicanos y conservadores, que están hartas de la desintegración de la decencia en nuestras elecciones. En las décadas que están por venir, ¿qué demonios escribiremos en los libros de historia para explicar lo que le ha sucedido a Estados Unidos?

La respuesta: eso depende de lo que hagamos ahora mismo. Porque de nosotros depende.

He visto mi vida patas arriba mientras cubría la legislatura de Trump. Los ataques dirigidos contra mí y contra mis compañeros, periodistas entregados y con mucho talento, tienen consecuencias en la vida real. Mi familia y mis amigos están preocupados por mi seguridad. Espero que, a fin de cuentas, el sacrificio haya valido la pena. No. No lo espero. Lo sé.

1 Marcos vacíos

A medida que se acercaba el nombramiento de Donald J. Trump como cuadragésimo quinto presidente de los Estados Unidos, por todas partes se veían recordatorios del cambio dramático que estaba a punto de experimentar el mundo. El 19 de enero de 2017, yo estaba informando desde la Casa Blanca sobre el último día de la Administración de Barack Obama. Pero la noticia ya no era Obama; su tiempo se había acabado. La noticia era la llegada de Trump. Y se respiraba cierto miedo en el Ala Oeste de Obama.

Aquel día, el último antes de que Trump tomara posesión del cargo, decidí deambular por el pasillo del Ala Oeste accesible a los medios que conduce a la zona conocida como «prensa superior». Es ahí donde se ubica el despacho del secretario de prensa de la Casa Blanca, y yo daba vueltas por allí con la esperanza de poder despedirme de algunas de las personas que habían trabajado para Obama. El último secretario de prensa de la Administración Obama, Josh Earnest, ya había vaciado su despacho. Se había marchado. También Eric Schultz, vicesecretario de prensa de Obama. Schultz y yo habíamos desarrollado una buena relación laboral durante el tiempo que pasé cubriendo la Casa Blanca en la época de Obama.

Cualquiera que conociera a Eric comprendería muy bien que tuviera sus dudas con respecto a la prensa. Pensaba que seguíamos muy de cerca los objetos brillantes que Trump nos lanzaba, y tenía razón. A Schultz también le gustaba pincharme con la pregunta que le hice a Obama en una rueda de prensa celebrada durante la cumbre del G20 en Turquía en 2015. Fue entonces cuando presioné a Obama sobre la incapacidad de su administración para controlar la expansión del grupo terrorista ISIS, que asediaba a Irak y Siria, creando un califato que desestabilizaba la región y era responsable del asesinato de varios periodistas extranjeros.

—¿Por qué no podemos acabar con esos cabrones? —le pregunté a Obama en la rueda de prensa.

Obama ofreció una respuesta detallada y algo distante, casi clínica, a la pregunta. Pese a todos sus puntos fuertes y su intelecto, parecía haber malinterpretado el miedo del pueblo al ISIS, algo que sus propios ayudantes me admitirían más tarde en privado. A los que trabajaban en la Casa Blanca les molestó la pregunta en su momento, y Schultz siempre se encargaba de recordarme que al equipo de Obama no le había gustado. Desde ese día en adelante, Eric me enviaba por correo electrónico informes de prensa sobre diversos éxitos de la Administración Obama en su batalla contra el ISIS.

«Tenemos a uno de esos cabrones», me escribía de vez en cuando. En parte, lo decía con humor, o eso pensaba yo, pero también era su forma de decirme que los había cabreado.

En los días posteriores a la victoria de Trump, había charlado con Eric en su despacho. Schultz tenía la expresión agónica de alguien que lleva días sin dormir. Durante los preparativos de la campaña de 2016, habíamos hablado mucho sobre lo apropiado de que Hillary Clinton se presentara a la presidencia. A Schultz, como a muchos otros en la Casa Blanca de Obama, le preocupaba que Clinton pareciera haber estropeado lo que debería haber sido una campaña ganadora. Todos habían sufrido una gran pérdida. Todos habían apostado por esa sensación generalizada en Washington de que Trump no tenía posibilidades de ganar. ¿Cómo era posible que el hombre que había acusado a Obama de no haber nacido en Estados Unidos sucediera al primer presidente afroamericano del país?, se preguntaban todos con temor. ¿Cómo podía terminar así?, pensaban.

Aquel 19 de enero, en la sala de prensa superior, vi que Eric y el resto del equipo de Obama se habían esfumado de las zonas accesibles a la prensa en el Ala Oeste. Al mirar a mi alrededor, solo vi paredes vacías, escritorios vacíos y un silencio siniestro. Es algo que pocos estadounidenses pueden ver. Los ayudantes de Obama habían recogido sus cosas para marcharse. Era la transición del poder. Fuera lo viejo y que entre lo nuevo. Así es como funciona nuestra democracia.

La imagen que mejor representaba esta fría realidad eran los marcos de fotos que colgaban en el vestíbulo frente a la sala de prensa superior. Durante los años de Obama, habían colgado allí fotografías del cuadragésimo cuarto presidente y su familia. Pero la noche del 19 de enero los marcos estaban vacíos. Habían retirado las fotos de Barack, Michelle, Malia y Sasha Obama. A lo largo de las próximas semanas, las fotos de Trump y de su familia ocuparían esos marcos. Hasta entonces, no eran más que un lienzo en blanco.

En cierto sentido, cada nueva administración es un marco vacío, y estábamos a punto de descubrir cómo lo llenaría Trump. Pese a todas las fanfarronadas que había soltado en campaña, nadie sabía con exactitud cómo pensaba gobernar. Claro, algunas cosas eran fáciles de imaginar. La capacidad de Trump para enfrentar entre sí a distintos grupos de estadounidenses, su ataque a los inmigrantes y, sí, la demonización de la prensa y los ataques a la verdad eran marcas distintivas de su ascenso al poder. Trump era descarado, pero eso es ser demasiado amable; podía actuar como un auténtico abusón. Con ese estilo de gobierno, la pregunta estaba clara: ¿cambiaría la presidencia o la presidencia lo cambiaría a él?

Muchos especialistas y respetados historiadores presidenciales, tal vez llevados por un sentimiento de ansiedad nacional, predijeron que la presidencia que estaba a punto de asumir transformaría a Trump. Se albergaba la esperanza de que la presidencia de Estados Unidos, con todos sus formalismos y ceremoniosidad, pesara demasiado sobre los hombros de Trump, bajándole los humos y convirtiendo al magnate neoyorquino en un líder al que todos los estadounidenses pudieran admirar. Pero, como decía el estratega de Obama, David Axelrod, las campañas presidenciales tienden a amplificar la personalidad de uno; como una «resonancia del alma». El alma de Trump estaba a punto de ser amplificada y proyectada sobre el escenario mundial. Y las lecciones aprendidas en los momentos previos al 20 de enero de 2017 sugerían que la nación estaba a punto de soportar una prueba admirable y crucial.

Aquella noche del 19 de enero sí que me encontré con un último empleado de la Administración Obama. Un ayudante de prensa, Brian Gabriel, me saludó y comentó el increíble giro de los acontecimientos políticos que estaba a punto de producirse al día siguiente. Bromeé diciendo que básicamente él era la Casa Blanca. Le costó trabajo sonreír.

Mientras charlaba con Brian, se me ocurrió una pregunta que consideré que sería mejor quitarme de encima mientras tuviera oportunidad. El trato de Trump hacia la prensa me había resultado preocupante a lo largo de la campaña, así que le pedí a Brian si no le importaría compartir conmigo un secreto.

—¿Vosotros podíais escuchar nuestras conversaciones en las zonas de prensa de la Casa Blanca? ¿Había dispositivos ocultos en las cabinas? —le pregunté, refiriéndome a las pequeñas zonas de trabajo instaladas para las cadenas de televisión y agencias de noticias en las zonas de prensa del Ala Oeste.

—No. No que yo sepa —respondió Gabriel con la mirada confusa. Confieso que, en su momento, me pareció una pregunta absurda, pero su respuesta me alivió en parte. Al menos el personal de Trump no tendría ya infraestructura instalada para espiarnos, pensé.

————

LA VÍSPERA DEL NOMBRAMIENTO DE TRUMP, TENÍA RAZONES PARA preocuparme, basándome en lo que había visto durante la campaña. Como corresponsal que había cubierto las administraciones anteriores, además de gran parte de la campaña de Trump, sospechaba que el cargo no le cambiaría. Trump me parecía alguien muy poco preparado para la Casa Blanca. Ni sus consejeros ni él mismo pensaban que fuese a ganar. Aun así, habían dado un buen espectáculo.

Dos noches antes de las elecciones, estaba en Pensilvania y vi un claro indicio de que se avecinaba la ola Trump. El republicano había organizado un acto cerca del aeropuerto de Pittsburgh. La multitud era grande y ruidosa. Los seguidores de Trump eran tan fieles que abuchearon una canción de Bruce Springsteen que sonaba por los altavoces. No gritaban «Bruce»; abucheaban, tal vez en respuesta al comentario de Springsteen al referirse a Trump como un «gilipollas» en las semanas previas a las elecciones.

Pero no fue ese el recuerdo que se me quedó grabado. Fue cuando el director de campaña de Trump en Pensilvania, David Urban, se me acercó y me dijo:

—Sígueme. —Salimos a la calle y recorrimos la fila de personas que esperaban para entrar. Podría haber alcanzado fácilmente los dos kilómetros—. ¿A ti te parece esto la campaña de un perdedor? —me preguntó Urban.

—No, no me lo parece —respondí. Era algo digno de ver. Se me ocurrió entonces una cosa: si Trump gana en Pensilvania, Clinton tiene serios problemas.

A la noche siguiente, cubrimos el último acto de Trump durante la campaña de 2016, un mitin en Grand Rapids frente a miles de asistentes gritones procedentes de Michigan, todos con gorras rojas de Make America Great Again. Trump había comentado que aquella multitud no tenía cara de quedar en segundo lugar. ¡Qué razón tenía! Con multitudes como las que estaba reuniendo en sus últimos días de campaña, a Trump no le hacía falta la prensa. Y lo que sucedió después del último mitin en Grand Rapids lo dejó más que claro.

Aunque el avión de Trump estaba situado en la pista junto al avión de la prensa, el candidato republicano rechazó la tradición según la cual el candidato a la presidencia posa frente al avión para hacerse una foto con los periodistas que cubren su campaña. Una de las ayudantes de prensa que viajaba con Trump, Stephanie Grisham, nos dijo que no estaba disponible. (Sí, claro). Decepcionados, nos subimos al avión de la prensa para regresar a Nueva York.

No era sorprendente que Trump quisiera privar a la prensa de la foto al pie del avión. Se había pasado la mayor parte del último año desacreditando a los medios de comunicación. Según sus palabras, éramos «asquerosos», «deshonestos», «escoria», «ladrones», «criminales», «mentirosos» y otras muchas cosas. Simplemente no nos soportaba.

Como periodista corresponsal, yo ya había cubierto tres campañas presidenciales antes de que llegara «el Donald». Mi primera foto de víspera de elecciones con un candidato fue en 2004, con John Kerry, que perdió. Nunca olvidaré aquel día. Al contrario que Trump, que iba en su propio avión privado (apodado por la prensa Trump Force One), alejado del avión de la prensa, Kerry y los medios de comunicación viajaron todos en el mismo vuelo chárter. (Esa es la norma de la campaña, una de las muchas que Trump no tuvo problemas en romper). Y el día de las elecciones de 2004, Kerry se acercó a la cabina de la prensa y nos repartió chaquetas de lana de color rojo. Las chaquetas llevaban grabadas las palabras: Corresponsales de prensa de Kerry Edwards. (Solo había un pequeño problema: «Kerry Edwards» aparecía bordado en un blanco brillante. Las palabras «corresponsales de prensa» apenas se distinguían, escritas en azul oscuro; tan oscuro que, en una gasolinera de camino a casa, tras la derrota de Kerry, un motorista se fijó en mi chaqueta nueva y me dijo: «Siento que hayáis perdido». Mirando la chaqueta, no distinguió que yo era miembro de la prensa).

Nadie esperaba recibir una chaqueta de lana de la campaña de Trump. No había habido tiempo para estrechar lazos con Trump a medida que la campaña de 2016 llegaba a su fin, de modo que no fue una gran sorpresa que prescindiese de la foto en grupo y de un último momento como candidato para hacer las paces con su supuesto enemigo. Su equipo, que no dejaba nada a la casualidad, lo había organizado todo para que los dos aviones ni siquiera aterrizasen en el mismo aeropuerto; el avión de la prensa aterrizó en Newark, bien lejos de LaGuardia, el destino del Trump Force One.

Me sentía mal por los reporteros más jóvenes, algunos con apenas veinte años, que se habían pasado los últimos dieciocho meses haciendo la crónica de la candidatura de Trump. Quería que se hicieran la foto. Así que, cuando nos bajamos del avión en Newark a las 3.30 de la madrugada el día de las elecciones y empezamos a caminar hacia los autobuses tristes y oscuros que allí nos esperaban, les grité que se juntaran todos frente al avión. Íbamos a hacernos la maldita foto.

Uno de mis compañeros había conseguido una silueta de cartón del candidato Trump. La situamos entre nosotros y nos apretamos bien en la pista de aterrizaje para hacernos la foto. Rodeados por los flashes de nuestros teléfonos móviles, orientados hacia nuestras caras para que hubiera algo de iluminación, conseguimos hacernos una foto bastante decente en mitad de la noche delante del avión. Después de todas las burlas y los ataques de un candidato que vilipendiaba sistemáticamente a los medios de comunicación, posar para aquella foto nos hizo pasar un buen rato.

————

ERAN LAS 4.30 DE LA MADRUGADA DEL DÍA DE LAS ELECCIONES cuando los periodistas de campaña que seguían la inusual, increíble y poco convencional carrera hacia la presidencia de Donald J. Trump llegaron, cansados, medio borrachos y con los ojos rojos, al hotel de Manhattan donde solían alojarse los corresponsales de prensa, el JW Marriott Essex House.

Estábamos esperando en fila a que nos dieran la llave de nuestras habitaciones cuando, de pronto, apareció Reince Priebus, el presidente del Comité Nacional Republicano. Priebus era un consejero de confianza para Trump y se había mantenido junto al magnate inmobiliario en los malos tiempos. A mí Priebus siempre me había caído bien. Era un tipo agradable de Wisconsin, el más competente del Partido Republicano, de trato fácil con el partido y con la prensa. Me parecía un tipo muy humano; una rara avis en el nido de víboras de Washington.

El presidente del Comité republicano había estado con Trump en los buenos tiempos y en los malos. Había participado en los «espectáculos» y había luchado por la causa, insistiendo, pese a todas las pruebas que evidenciaban lo contrario, en que el antiguo presentador del reality showThe Apprentice iba a ganar la presidencia.

Pero, en privado, Priebus se mostraba menos convencido. En el vestíbulo del Essex House, se me acercó y me dijo:

—Vamos a necesitar un milagro para ganar. —Priebus estaba un poco piripi aquella madrugada. Aun así, yo no podía creer lo que estaba oyendo. Se me acercó con cierto estupor y empezó a decir aquello. Así que le dejé hablar.

Me confesó lo que les decían los datos: que la campaña de Trump perdería, pero por un margen muy estrecho. En opinión de Reince, aquello suponía una pequeña victoria.

—¿No creías que estábamos acabados después de lo de Access Hollywood? —me preguntó.

—Sí —respondí—. Ya lo dije en televisión. —Y era cierto. Lo dije en The Situation Room with Wolf Blitzer, el mismo día en que salió a la luz lo de la cinta de Access Hollywood. En la cinta, como ya casi todo el mundo sabe, se escuchaba a Trump con el micrófono abierto diciendo que podía agarrar a una mujer «por el coño» y salir impune, entre otros comentarios escandalosos. En su momento, dije que esa cinta supondría el final de su campaña. «Lo peor de lo peor», fue como describí el comportamiento de Trump en la grabación. Y cuánto me equivocaba.

—¿No pensaste que ese era el final? —insistió Priebus.

—Sí —le dije, sin saber por qué no paraba de hacerme la misma pregunta.

Entonces pasó a ver el lado positivo de la situación y comentó que la campaña de Trump había logrado alejarse del abismo y continuar en liza durante las últimas semanas antes de las elecciones. Iba a ser un resultado ajustado, no una derrota aplastante frente a Clinton. Los suyos eran buenos argumentos, y muy ciertos. Eso fue lo que el presidente del Partido Republicano intentaba transmitir en un momento desesperado, en su carrera y en su vida. Repito, me caía bien Reince, así que me sentí mal por él.

Luego estuvo diciendo que los republicanos tal vez pudieran quedarse con el Senado. Una vez más, el presidente del Comité Nacional Republicano, algo ebrio, estaba diciendo la verdad. Eso era lo que imaginaba yo también.

Y, sin más, se marchó. Ya había dicho su parte.

Sobra decir que Priebus se equivocaba. Como todos. Cinco días más tarde, Trump anunciaba que Priebus sería el próximo jefe de gabinete de la Casa Blanca.

Yo no era la única persona que había escuchado las preocupaciones de Reince con respecto a Trump. El futuro cuadragésimo quinto presidente también había oído salir de su boca aquellas predicciones tan poco halagüeñas. Antes de las elecciones, Reince había dejado claro en el equipo de campaña de Trump que pensaba que el candidato republicano estaba metido en un buen lío tras el bombazo de Access Hollywood. Tras ocupar el cargo, claro está, Trump se encargó de pinchar a Priebus por su falta de fe en los últimos días de la campaña. Reince se reía para restarle importancia, pero Trump nunca lo olvidó. Claro, necesitaba a Reince para enviar un mensaje a la élite republicana y dejar claro que no iba a reducir Washington a cenizas. Sin embargo, Trump nunca perdona a la gente por su falta de lealtad. A sus ojos, Priebus entró en la Casa Blanca como mercancía defectuosa.

La noche de las elecciones fue una experiencia surrealista. Estábamos en el salón de baile del Hilton de Midtown; casi todos los corresponsales de prensa de Trump esperábamos una derrota humillante para el candidato republicano. (De hecho, habíamos hecho planes para salir a tomar algo esa noche). Hasta los seguidores de Trump que andaban por ahí parecían estar preparándose para el final. Con la excepción de una tarta con la forma de Trump, no era aquel un ambiente de celebración. Durante gran parte de la noche, el salón estuvo medio vacío. Entonces empezaron a conocerse los resultados. Los estados iban cayendo del lado de Trump antes de lo que se imaginaba. Florida y Carolina del Norte no tardaron en decantarse hacia Trump, sorprendiendo a analistas y personas de la campaña por igual. Empezaba a circular por el Hilton el rumor de que tal vez Trump fuese a obtener un resultado mucho mejor de lo que habían predicho los expertos.

No hace falta contar, minuto a minuto, lo que sucedió después. Todos nos acordamos. Pero fue una escena digna de ver. El salón de baile acabó llenándose de seguidores de Trump. Algunos acosaban a la prensa. Yo miré hacia mi compañera de campaña Katy Tur, de NBC News, que me devolvió una mirada de asombro. Mi compañera de la CNN Sara Murray me escribió un correo diciendo: Ya te lo había dicho. Es verdad que Sara había predicho que Trump ganaría las elecciones. Yo, erróneamente, me negaba a creer que alguien pudiera alardear de agarrar a las mujeres por los genitales y salir impune de aquello. Mi predicción parecía más segura.

Los resultados definitivos no llegarían hasta las tantas de la madrugada del 9 de noviembre. Para entonces, aquello estaba a reventar de gorras rojas de MAGA. Mientras contemplaba a la multitud, recuerdo que pensé que acababa de llegar a Estados Unidos un nuevo movimiento político ultranacionalista como nunca en mi vida había visto. Y allí estaba Trump con su familia, acompañados del vicepresidente electo Mike Pence y del resto del séquito de la campaña. Se respiraba cierta ausencia de emoción en la sala. Era casi como si los allí presentes estuvieran tan desconcertados como el resto de nosotros. Cuando todo terminó, recuerdo que me bajé de la plataforma destinada a la prensa y me acerqué a Pence, a quien había cubierto cuando era congresista en Indiana. Me dijo que estaban preparados para ponerse a trabajar. No le creí. No tenían ni idea de lo que se les venía encima.

Supe cómo iban realmente las cosas dentro de la campaña de Trump gracias a Jessica Ditto, una empleada de comunicación, que se encontraba también en el salón de baile aquella madrugada. Le di la enhorabuena, a ella y a otros dos empleados de Trump que estaban por allí. Pero Ditto me respondió con frialdad:

—Bueno, puede que ahora los medios de comunicación nos hagan una cobertura mejor.

Y entonces pensé una cosa: siguen heridos. Aún se sienten agraviados. Y me di cuenta de que la relación entre la prensa y la nueva Administración seguiría siendo tensa.

Eran casi las 4.30 de la madrugada cuando por fin puse la cabeza sobre la almohada de mi habitación de hotel. No había cenado nada. Me comí una lata pequeña de Pringles, me tomé una cerveza y me dormí. Empezó a sonarme el teléfono tres horas más tarde. Trump iba a ser presidente y el mundo entero empezaba a tener miedo.

————

PARECÍA QUE EL 9 DE NOVIEMBRE NO IBA A ACABAR NUNCA.DESPUÉS de mi sueñecito de tres horas aquella noche, salí a correr. Y después otra vez a trabajar. Aquella tarde hicimos un reportaje para The Situation Room with Wolf Blitzer. Y, poco después, me tocó entrar en directo en Anderson Cooper 360. Estaba otra vez en la rueda del hámster. El ritmo frenético de la campaña no terminó el 8 de noviembre. En todo caso, se aceleró.

Mientras nos preparábamos para entrar en directo a las 20.00, empezó a suceder algo increíble. Miles de personas recorrían las calles de Manhattan en dirección a la Torre Trump, gritando: «¡No es mi presidente!». Yo caminaba por la cincuenta y siete oeste hacia la Quinta Avenida y había manifestantes por todas partes. La elección de Donald J. Trump había terminado. La resistencia a Trump había empezado.

Pero esta nueva fuerza política era una fuente de energía inestable y no iba enteramente dirigida hacia el nuevo presidente. Mientras me preparaba para el directo de las ocho, con mi productora Kristen Holmes y un agente de seguridad de pie junto a mí, la multitud de manifestantes comenzó a rodearnos. Como es de suponer, estaban enfadados. Muchos de ellos se mostraban furiosos y emocionales, y no todos fueron amables con nosotros. Entonces empecé a oír los gritos.

—¡La CNN ha elegido a Trump! ¡La CNN ha elegido a Trump! —gritaban algunos de los manifestantes, muchos de ellos directamente a mí. El suyo era un punto de vista compartido por otros. Parecíamos haber dado a Trump demasiada cobertura durante la temporada de las primarias del Partido Republicano. Los mandamases de la cadena ya hacía tiempo que lo habían admitido. Nosotros no lo elegimos, pero, como suelo recordar a muchos de los defensores de Trump, la prensa en su conjunto dio a su candidato un empuje durante las primarias que no habría podido comprarse ni con todo el dinero del mundo.

La hostilidad con la que nos encontramos aquella noche resultaba descontrolada y posiblemente peligrosa. En cuanto terminamos con el directo, los productores del programa Anderson Cooper 360 nos dijeron que nos largáramos de allí. Nuestro guardia de seguridad nos escoltó a través de la muchedumbre y nos fuimos. Después de pasar meses siendo el blanco de la gente en los mítines de Trump, ahora nos tocaba escuchar la bronca de los del otro lado. Era una señal del nuevo mundo en el que estábamos a punto de entrar. La elección de Trump no había suavizado las tensiones en ninguno de los bandos; no había hecho sino verter gasolina sobre ellos. Todo el país, defensores y detractores de Trump por igual, estaba cabreado, en un estado cercano a la rabia.

Los demócratas, por supuesto, debían hacer examen de conciencia. Como vi con claridad a lo largo de la campaña, Clinton estaba fatigada hasta el extremo, cosa que creo que los demócratas no apreciaron plenamente en su momento. En mi opinión, fue un importante error de cálculo por parte del partido. Gracias a mis interacciones con los ayudantes de Obama dentro de la Casa Blanca, sé que ellos preferían a Hillary Clinton por encima de Joe Biden, pese al hecho de que Biden encajaba mejor como adversario de Trump. El vicepresidente, dado su atractivo para el estadounidense de a pie, que lo denominaba el «tío Joe», podría haberse hecho con el favor de la clase trabajadora de Trump y, probablemente, haber ganado Pensilvania, Michigan y Wisconsin para los demócratas. El Muro Azul podría haber resistido aquel resurgimiento de Trump a finales de octubre. Y no se habría producido el informe de James Comey, que cuestionó la legitimidad de Clinton al usar un servidor de correo electrónico privado, lo cual cambió las tornas once días antes de las elecciones.

El vicepresidente no era perfecto, por supuesto. Podía ser demasiado sincero, cosa que a la prensa le encantaba. Recuerdo estar en una fiesta de Navidad en la mansión oficial del vicepresidente, en los terrenos del Observatorio Naval de Estados Unidos, a finales de 2015. La casa estaba llena de periodistas y agentes del mundo de Biden. Al contrario que Obama, que rara vez se relacionaba con periodistas, a Biden le gustaba conversar con sus invitados en sus fiestas navideñas. Al final de aquella noche, antes de que nos echaran a todos, Biden estuvo charlando con un par de docenas de periodistas durante casi una hora. Estuvo bromeando sobre la carrera a la presidencia. Parecía disimular sus preocupaciones sobre Hillary Clinton con el clásico humor del viejo «tío Joe».

—Marco Rubio es el candidato más carismático sobre el terreno —nos dijo Biden—. En ambos partidos —continuó, en referencia a Clinton.

—¿Y qué pasa con Ted Cruz? —preguntó alguien.

—Ese hijo de perra —respondió Biden—. Quiero decir hijo de armas.

Los periodistas se rieron a su alrededor. Pero era el clásico Biden. Tenía ese tipo de sentido del humor capaz de competir con Trump.

Pero, aunque Biden fantaseaba con la idea de presentarse a la presidencia, simplemente no tenía energía para organizar una campaña. Acababa de perder a su hijo, Beau, por cáncer, en agosto de 2015. Un funcionario demócrata me había informado sobre una conversación telefónica de Biden con los miembros del Comité Nacional Demócrata mientras el vicepresidente deliberaba. En un momento dado de la conversación, Biden dijo a los funcionarios demócratas que no estaba seguro de tener el «combustible emocional» para presentarse. Biden era así. Era sincero. Pero estaba agotado. El mismo Biden que había perdido a una esposa y a una hija en un accidente de coche siendo joven había sufrido ahora otra tragedia.

Era demasiado pedir que volviera a presentarse. Y la Casa Blanca había dejado clara su decisión. La gente de Obama quería a Hillary. Era «su turno», nos dijeron. Querían a Biden dentro del Ala Oeste, pero no les apetecía una candidatura suya.

Dicho eso, derrotar a Trump en 2016 debería haber sido pan comido. No lo fue. El Partido Demócrata había desacreditado e incluso se había reído de las posibilidades de Trump desde el mismo momento en que presentó su candidatura. Y ahora, sin saber bien cómo, era presidente.

Durante su transición al poder a lo largo de los meses siguientes, Trump no pareció interesarse por unificar al país. En lugar de eso, hizo lo que mejor se le daba: convirtió gran parte de la transición en un reality show. Mientras formaba su gabinete y su equipo en la Casa Blanca, hizo que los diversos candidatos desfilaran por la Torre Trump. Pero el episodio de este reality show, como lo veía yo, que mejor resumió aquel proceso caótico fue el trato del presidente electo hacia Willard Mitt Romney.

Quizá sea demasiado decir que soy una autoridad en Mitt Romney. Pero le cubrí durante la campaña presidencial de 2012. Romney libró una batalla ardua y respetable, pero perdió, concediendo a Barack Obama un segundo mandato. Fue el segundo intento del antiguo gobernador de Massachusetts por llegar a la presidencia y, durante un breve periodo de tiempo en 2015, se planteó intentarlo por tercera vez. Pero, a medida que la campaña de 2016 se calentaba, Romney dejó claro que no quería perder por tercera vez. Eso le situó en una posición incómoda. Deseaba ser presidente. Había miembros de su familia dispuestos a apoyarlo en caso de decidir presentarse en 2016. Pero Mitt, un ser humano decente, dominó su ambición y se mantuvo al margen.

Y aun así, Romney no se estuvo callado. Tras intentar lograr el apoyo de Trump en 2012 (evento que cubrí en Las Vegas), era evidente que sentía la necesidad de enmendar aquel error. Romney, como me dijeron mis fuentes, se arrepentía de haber pedido el apoyo de Trump, un respaldo que se produjo en un día muy intenso; públicamente porque mostraba a dos hombres que no podían ser más diferentes entre sí, y personalmente porque creo que esa fue la primera vez que Trump me atacó.

Intervino en The Situation Room por vía telefónica, como solía hacer con la CNN y otros canales, justo después de mi directo sobre el respaldo a Romney. Yo había centrado mi información en la decisión de Romney de aceptar el respaldo de Trump, pese a que el magnate de Manhattan y reconocido defensor del movimiento birther suponía una afrenta para los buenos modales del antiguo gobernador de Massachusetts.

Cuando terminó mi intervención, Trump se quejó de que mi directo parecía haber sido escrito por el Partido Demócrata.

Más tarde, un empleado de Obama me escribió un correo diciendo:¿Trump acaba de hablar mal de ti?

Sí, le respondí. Quedaban años para que surgiera lo de las fake news, pero era evidente que ya le había tocado las narices.

Nos adelantamos hasta 2016, y era como si Romney estuviese intentando deshacer el respaldo de Trump. En un momento crítico durante los primeros días del ciclo de las primarias republicanas en 2016, el antiguo gobernador de Massachusetts lanzó una importante advertencia al mundo. En un auditorio del campus de la Universidad de Utah, contemplé con cierto asombro cómo Romney criticaba y atacaba al hombre cuyo apoyo había aceptado alegremente tiempo atrás.

—Toma por imbéciles a los miembros del público estadounidense —dijo Romney—. Él tiene acceso directo a la Casa Blanca y nosotros nos conformamos con una gorra cutre.

El discurso del exgobernador fue una advertencia brutal y directa para la nación. Allí estaba el candidato republicano de 2012, un hombre de carácter tranquilo, describiendo al posible candidato actual del partido como poco más que un payaso de reality show. Romney, un hombre cuya idea de volverse loco era abrir una lata de Coca-Cola Light, decía de Trump que era una amenaza para el mundo que quería llegar a la Casa Blanca mediante engaños.

Entiendo muy bien la franqueza del mensaje de Romney. Como reportero en su avión de campaña, había podido ver al Romney que el resto del país no conocía. Rígido e incómodo ante las cámaras, podía ser divertido y encantador en sus relaciones con los periodistas fuera de cámara. Casi todos los corresponsales de prensa de Romney lo veíamos más como una figura paterna admirable; pero caramba (como diría el propio Romney), era un candidato desastroso a la presidencia. Pese a su decencia y a sus cualificaciones como empresario y gobernador, tenía tendencia a meter la pata. Esas meteduras de pata me parecen ahora pintorescas. Y hubo muchas durante la campaña de 2012:

«Me gusta poder despedir a la gente».

«Las corporaciones también son personas».

«Archivadores llenos de mujeres».

Y así sucesivamente.

En los mítines de Trump cuatro años más tarde, el candidato republicano ridiculizó a Romney por su derrota en las elecciones de 2012. «Se atragantó como un perro», solía gritar. Romney «caminaba como un pingüino», bromeaba. Los republicanos partidarios de Trump se lo tragaron. Se reían de la torpeza de Romney con una crueldad que me sorprendía. Las diatribas de Trump eran muy intencionadas. Con frecuencia eran espasmos verbales de un candidato que disfrutaba instigando al público. No metía la pata. Bromeaba con cosas que pensaba de verdad y que, en muchos casos, eran odiosas. Recurrió con maestría a ese sadismo una y otra vez.

Al final, el Partido Republicano restó importancia a la advertencia de Romney en Utah, e incluso se sentía justificado para ello. Después de las elecciones, hasta Romney pareció aceptar aquello. Durante la transición hacia la presidencia de Trump, Romney dejó claro que estaba interesado en ser el secretario de estado de Trump. Muchos en la élite republicana sentían que encajaría a la perfección. Normalizaría a Trump, pensaban algunos. Calmaría un poco las cosas. Pero ese matrimonio tan improbable jamás llegaría a producirse. En su lugar, el presidente electo prefirió humillar a Romney, restregarle que había conseguido algo que el exgobernador de Massachusetts, otro multimillonario como él (al menos sobre el papel), no había podido lograr.

Me encontraba en las oficinas de la CNN en Nueva York una noche durante el periodo de transición cuando recibimos el chivatazo de que Trump y Romney iban a cenar juntos en la ciudad. Uno de los productores de la CNN centrado en la campaña, Noah Gray, descubrió dónde: Jean-Georges, en el Trump International Hotel, frente a los estudios de la CNN en Manhattan. Mi productora, Kristen, y yo hicimos una reserva para las cinco y media. Nos sentamos en el restaurante y estuvimos dos horas engordando la cuenta hasta que por fin aparecieron Trump y Romney. Estuvimos haciendo tiempo hasta ese momento. No pudimos tener más suerte. Los sentaron a una mesa situada a unos cinco metros de nosotros.

No solo los veíamos hablar. Estábamos lo suficientemente cerca para ver lo que comían. El lenguaje corporal era significativo: Trump sentado con los brazos cruzados como el macho alfa mientras Romney trataba de cerrar el trato. El presidente del Comité Nacional Republicano y futuro jefe de gabinete de la Casa Blanca, Reince Priebus, también estaba sentado a la mesa.

En un momento dado, Trump se dio la vuelta y dijo:

—Hola, Jim Acosta.

Nos habían pillado. Pero también éramos clientes y no podían hacer nada al respecto. Entré en directo, por teléfono, con Anderson Cooper para informar a la CNN. ¿Sería demasiado hacer un directo desde un restaurante de cinco tenedores para informar sobre una cena que tenía como protagonistas al presidente electo y a su antiguo rival? Tal vez. Pero era un importante momento de teatro político, algo que permitiría al público atisbar lo que podría haber sido un momento de unificación en la inminente Administración Trump.

De haber elegido a Romney, Trump habría enviado un mensaje poderoso. Hasta cierto punto, se le habría considerado alguien unificador, capaz de curar las heridas políticas de la nación. Pero, claro, Trump no es un unificador. El «Secretario Romney» nunca sería una realidad; aquella reunión era solo de cara a la galería. La prensa acudió a sacar fotos y la imagen que circuló aquella noche mostraba a Romney con la expresión de un hombre que estuviese cenando cuervo a la plancha. No fue uno de sus mejores momentos.

Los altos funcionarios me enviaban señales confusas y no sabía si Trump y su gente deseaban humillar a Romney mostrando a un hombre decente, pero derrotado, agachando la cabeza ante el próximo presidente. Un alto funcionario de la Casa Blanca insistía en que Trump había tenido en cuenta esa idea. Al salir del restaurante, le pregunté a Trump si Romney sería el próximo secretario de estado.

—Ya veremos —respondió. Y después se marcharon.

Unos quince minutos más tarde, vi a Romney delante de su hotel, a un par de manzanas de distancia. Estaba de pie bajo la lluvia, solo, con el paraguas en la mano.

—No tengo nada para ti, Jim —me dijo.

—Claro —respondí. Y lo dejamos estar.

Me pareció una escena triste y conmovedora: un hombre que, tan solo cuatro años antes, era el candidato republicano a la presidencia se hallaba solo bajo la lluvia. No había agentes del Servicio Secreto a su alrededor. No llevaba séquito. Mitt Romney había intentado advertir a los republicanos para que se mantuvieran alejados de Trump y estos le habían dado una patada para quitárselo de encima.

————

LAS HERIDAS ABIERTAS QUE SE VIERON DURANTE LA TRANSICIÓN NO hicieron más que reafirmar mi escepticismo sobre lo que estaba por venir con la investidura de Trump. Pensemos en la mañana del 11 de enero de 2017. A poco más de una semana de su investidura, el presidente electo Donald J. Trump celebró su primera y única rueda de prensa desde que ganara la Casa Blanca (de hecho, la primera desde finales de julio de 2016).

Yo imaginaba que no aceptaría ninguna pregunta mía, pero también pensaba que tal vez lo hiciera. Trump parece adicto al conflicto. Y desde luego yo había tenido mis momentos con él durante gran parte de la campaña de 2016.

Sin tener en cuenta que Trump hubiera hablado mal de mí durante la campaña de Romney en 2012, su actitud avinagrada hacia mí comenzó en una rueda de prensa en Florida en 2016, poco después de ganar Carolina del Sur en las primarias. El acto, como casi todos, se celebró en una propiedad de Trump; su campo de golf en West Palm. La organización de los asientos para la rueda de prensa fue la primera señal de alarma. En un enorme salón de baile decorado con lámparas de araña doradas y otros toques trumpianos y excesivos —había fotos de Trump por todas partes—, los organizadores del evento habían colocado unas veinte filas de sillas. Las primeras quince estaban reservadas a los invitados. En la parte trasera de la estancia se hallaban los asientos para la prensa. Parecía que esperaban que gritásemos nuestras preguntas por encima de los invitados reunidos allí. Es evidente que era algo diseñado para limitar nuestras preguntas a aquellas que los invitados considerasen adecuadas.

Aquella rueda de prensa se produjo después del infame debate republicano en el que Marco Rubio se burló del tamaño de las manos de Trump. Como todos recordamos por desgracia, Trump había defendido el tamaño de sus manos en el debate bromeando con que no le preocupaba quedarse corto en ningún otro aspecto (refiriéndose al tamaño de su pene). Sí, así andábamos en 2016. La cobertura mediática duró días, con discusiones sobre el hecho de que Trump defendiera su hombría en un debate político. A él no parecía importarle menospreciar la presidencia al arrastrar alegremente por el fango el discurso político nacional.

Lo que nos lleva a mi pregunta durante esa rueda de prensa. Eso fue justo lo que le pregunté: ¿Era digno de un presidente ponerse a hablar del tamaño de su miembro?

—No debería haber hecho usted esa pregunta —me dijo, claramente molesto.

Una de las invitadas, una mujer que estaba sentada delante de mí, expresó su repugnancia.

—Qué gilipollas —dijo en voz alta.

Pero entonces Trump pasó a defender el tamaño de sus manos, diciendo que eran grandes y bonitas. Incluso se volvió hacia uno de sus amigos en la primera fila para alardear de su habilidad para golpear una pelota de golf. Fue raro oírle hablar de ese modo. Que quede claro que no era eso lo que yo le había preguntado. Entonces respondió a la pregunta asegurando que sería el presidente más digno desde Abraham Lincoln.

Aun así, aquel episodio perjudicó a mi posición en la campaña de Trump. Más tarde, en marzo de 2016, canceló sin previo aviso una rueda de prensa que tenía programada en Mar-a-Lago la noche de las primarias de Florida, una competición que ganó sin problemas, dejando a Rubio fuera de la carrera. Llamé a su portavoz, Hope Hicks, para preguntarle por qué Trump la había cancelado de manera tan abrupta.

—¿Por qué? ¿Para que puedas preguntarle otra vez por el tamaño de sus manos? —me preguntó ella sarcásticamente.

Y después vino un encontronazo que tuve con Trump en mayo de 2016, cuando dijo que yo era una «auténtica belleza». Trump celebraba una rueda de prensa en la Torre Trump para responder a las preguntas sobre sus donativos, o la falta de los mismos, a los grupos de veteranos. Casi todo aquello se remontaba a la decisión del magnate inmobiliario, unos meses atrás, de saltarse un debate en Iowa y, en su lugar, celebrar un acto para recaudar dinero para causas de los veteranos. En los meses transcurridos desde entonces, había quedado cada vez más claro que Trump no había sido tan generoso como decía que sería. Para cuando llegó el mes de mayo, los periodistas ya habían empezado a hacer preguntas difíciles. ¿Dónde estaba el dinero que les había prometido a los veteranos? ¿Cuánto había contribuido Trump? No soportaba el escrutinio, pero le encantaba la cobertura.

En la rueda de prensa celebrada en mayo en la Torre Trump para responder a las preguntas, Trump recurrió a su arsenal de comentarios ingeniosos y mordaces. Le pregunté por qué no soportaba el escrutinio asociado a la candidatura para la presidencia de Estados Unidos. La pregunta dio en la diana de una de sus principales debilidades: su temperamento. Trump podría haber respondido fácilmente diciendo: «Puedo manejar el escrutinio. Buen intento, Jim. Siguiente pregunta».

En lugar de eso, por supuesto, pasó al ataque:

—Le he visto antes por televisión. Es usted una auténtica belleza —me dijo.

Sobra decir que, para cuando llegó la rueda de prensa en la Torre Trump previa a la investidura en enero de 2017, Trump podía hacerse una idea de lo que sucedería cuando me diera la palabra.

Parte del motivo por el que pensaba que evitaría mi pregunta era que mis compañeros de la CNN acababan de destapar una noticia importante según la cual el presidente electo estaría al corriente de las preocupaciones del Servicio de Inteligencia de Estados Unidos, que temía que el gobierno ruso pudiera tener información comprometedora sobre él. Otro canal de noticias, BuzzFeed, había publicado algunos de los alegatos, procaces, pero inconsistentes, que figuraban en el expediente, que pasó a ser conocido como el Expediente Steele. La CNN no indagó en esos detalles, al considerar que no estaban demostrados y, por tanto, quedaban fuera del ámbito del periodismo de rigor.

A Trump no le sentó nada bien aquello. Los demócratas se pasaron semanas asegurando que se trataba de un presidente electo ilegítimo, ya que había perdido el voto popular frente a Hillary Clinton y estaba vinculado a una posible injerencia rusa en las elecciones. En su momento se cuestionaron sus vínculos financieros con los rusos, pero entonces no se hallaron pruebas concluyentes de colusión. El equipo de Trump veía la historia rusa como otro intento por desprestigiar al nuevo presidente, restándole fuerza de cara a 2020. Y Trump ya estaba pensando en 2020; sí, antes incluso de ser investido. Así que decidió recurrir a una de sus jugadas favoritas dentro del manual de su campaña: atacar a los medios de comunicación, especialmente a la CNN y a BuzzFeed, por haber publicado la noticia del Expediente Steele.

El secretario de prensa de Trump, Sean Spicer, comenzó el bombardeo diciendo que la información de la CNN y de BuzzFeed era un «intento triste y patético por conseguir clics». La acusación resultó especialmente frustrante para mis compañeros de la CNN, porque nosotros no habíamos publicado los detalles proporcionados por BuzzFeed, ya que en su momento carecían de consistencia. Sin embargo, la CNN había decidido que el hecho de que los servicios de inteligencia hubiesen presentado a Trump la información sobre los rusos era, en sí mismo, una noticia, y era cierto. No podía negarse que se trataba de una novedad importante.

Pero Spicer y el equipo de Trump decidieron meter a la CNN y a BuzzFeed dentro del mismo saco en un intento por minar la credibilidad de los medios de comunicación en general.

—Con todo lo que se habla últimamente de noticias falsas, esta caza de brujas política por parte de algunos medios de comunicación se basa en una información poco fiable y resulta vergonzosa y deshonrosa —dijo Spicer.

Nótese el uso del término «noticias falsas». El ataque de las noticias falsas fue una estratagema cínica. Los servicios de inteligencia estadounidenses habían determinado que los agentes rusos habían activado una tormenta de «noticias falsas» sobre la campaña de Hillary Clinton en un esfuerzo por impulsar a Trump. El más siniestro de esos informes falsos había acusado a la campaña de Clinton de dirigir una red sexual de menores en una pizzería de Washington D. C. Era una mentira ridícula y enfermiza, pero un perturbado de Carolina del Norte creyó que tenía algo de cierto y se presentó en el restaurante con una pistola, con la que abrió fuego en el interior del local. Las noticias falsas no eran solo maliciosas; podían llegar a ser mortales.

Pero Spicer no fue el único que convirtió las «noticias falsas» en el tema de conversación del día. El vicepresidente entrante, Mike Pence, siguió con aquel ataque planificado, calificando también las historias rusas como «noticias falsas».

—Hoy volveremos a las noticias reales, a los hechos reales y al progreso real que nuestro presidente entrante ya ha llevado a cabo al revitalizar la economía americana y formar un equipo que vuelva a hacer de América un gran país —añadió Pence.

Después, en su rueda de prensa, el propio presidente electo intensificó la retórica aún más. Primero intentó dividir y vencer, enfrentando a un canal de noticias contra otro.

—Quiero dar las gracias a muchas de las agencias de noticias, porque algunas de ellas no me han tratado muy bien durante años —dos en particular—, y se han revelado con fuerza contra las noticias falsas y contra el hecho de que estuvieran escritas por un grupo y por una cadena de televisión en concreto —comentó.

Minutos más tarde, en la rueda de prensa, volvió a utilizar esa frase.

—Vi la información; leí la información al salir de la reunión —dijo, refiriéndose al Expediente Steele—. Son todo noticias falsas. Es una falsedad. No sucedió jamás.

Y otra vez más…