Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Alianza Editorial

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Libros Singulares (LS)

- Sprache: Spanisch

Estadista, militar, escritor, pintor, reportero de guerra..., al controvertido primer ministro británico Winston Churchill se le recuerda como uno de los políticos más relevantes del siglo XX. Con motivo del cincuentenario de su muerte, el popular alcalde de Londres, Boris Johnson, hace un repaso a su vida preguntándose en qué consiste el llamado "factor Churchill", qué explica su particular esplendor para, a partir del mismo, hacer una reflexión sobre el liderazgo político y social en nuestros días. Churchill fue un político tan admirado como cuestionado. Amante de la buena mesa, la bebida y el tabaco, fue un político de amplias miras y un orador sin igual, uno de los pioneros en Gran Bretaña en defender la sanidad pública, la educación y el bienestar social, sin por ello renunciar a su incorregible incorrección política. Nunca mostró miedo ni como militar, ni como periodista en Sudán y Sudáfrica, ni como ministro paseando por los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial o enfrentándose a Hitler... Quiso incluso personarse en el desembarco en Normandía, pero se lo impidió el rey. Hombre de armas, pero también de letras, es el único premier británico galardonado con el Premio Nobel de Literatura. Johnson pasa revista tanto a sus éxitos, a veces sobredimensionados y mitificados, como a sus errores, para describirnos, con su característico ingenio y apasionamiento, a un hombre, lleno de contradicciones, de una profunda humanidad, de una valentía contagiosa y de una impresionante elocuencia, pero también dotado como nadie de un talento incomparable para la estrategia. "El factor Churchill" no es solo un libro para los interesados en la Historia, es también una reflexión sobre el liderazgo y la importancia del ser humano para acometer empresas importantes; una lectura fundamental para todo el que quiera saber de qué están hechos los grandes líderes.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 639

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

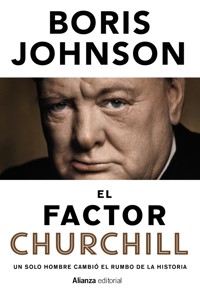

Boris Johnson

El factor Churchill

Un solo hombre cambió el rumbo de la Historia

Traducido del inglés por Ramón Buenaventura

Índice

Introducción. Un perro llamado Churchill

1. La oferta de Hitler

2. El universo sin Churchill

3. Elefante solitario

4. El factor Randolph

5. Ningún acto demasiado arriesgado ni demasiado noble

6. El gran dictador

7. Su renovación de la lengua inglesa

8. Un corazón de hombre como es debido

9. Mi querida Clementine

10. La fabricación de John Bull

11. «El político más adelantado de su época»

12. No hay gloria en una matanza

13. Los buques andantes

14. Un cerebro de cien caballos

15. Jugando a la ruleta con la Historia

16. Una gélida crueldad

17. Cortejando a los Estados Unidos

18. El gigante de la isla empequeñecida

19. La Guerra Fría y cómo la ganó

20. Churchill europeo

21. Forjador del moderno Oriente Medio

22. Lo que su nombre significa hoy

23. El factor Churchill

Cronología

Agradecimientos

Bibliografía

Lista de láminas

Retratos de familia

En peligro

Hombre del pueblo

En horas libre

Clemmie

Hombre influyente

El gran orador

Ciencia e innovación

Refugio campestre de Chartwell

El camino de la victoria

Hombre de estado internacional

La relación especial

Legado

Créditos

Para Leo F. Johnson

INTRODUCCIÓN

Un perro llamado Churchill

CUANDO YO ERA pequeño, nadie lo ponía en duda. Churchill era el hombre de Estado más grande que Gran Bretaña había producido. A muy temprana edad ya tenía yo una idea muy clara de lo que había hecho: contra viento y marea, había llevado a mi país a la victoria sobre una de las tiranías más repugnantes que el mundo había visto.

Conocía lo esencial de su historia. Mi hermano Leo y yo solíamos estudiar detenidamente el Life in Pictures de Martin Gilbert1, y nos conocíamos de memoria los pies de las ilustraciones.

Sabía que Churchill era un maestro en el arte de pronunciar discursos, y mi padre (como otros muchos padres) recitaba con frecuencia alguna de sus frases más famosas; y sabía también, ya entonces, que ese arte estaba en total decadencia. Sabía que Churchill era divertido, irreverente y políticamente incorrecto, incluso para lo que regía en su época.

En la cena nos contaban las anécdotas apócrifas: la de que Churchill está en el baño y vienen a decirle que el Lord Privy Seal, Lord del Sello Privado, quiere verlo, y él contesta que bastante sellado está ya él en privado, etc. También nos sabíamos la de que la diputada socialista Bessie Braddock le dice que está borracho, y él contesta, con asombrosa grosería, que a él eso se le habría pasado a la mañana siguiente, pero que ella, en cambio, se despertaría igual de fea.

Creo que también teníamos una borrosa idea de otra anécdota, la del ministro Tory2 y el guardia real… El lector la conoce, seguramente, pero da igual. El nieto de Churchill, Sir Nicholas Soames, me contó el otro día la versión canónica mientras almorzábamos en el Savoy.

Aun descontando el lustre que le añade el talento narrativo de Soames, la anécdota suena a cierta —y nos dice algo sobre uno de los temas clave de este libro: lo grande que tenía Churchill el corazón.

«Uno de sus ministros conservadores era un auténtico maricón —me dijo Soames, en voz lo suficientemente alta como para que se oyera en todo el comedor—, pero era muy amigo de mi abuelo. Siempre lo estaban pillando, pero, claro, en aquellos tiempos la prensa no estaba en todas partes, y nadie decía nada. Un día le falló la suerte, porque lo sorprendieron follándose a un guardia real en un banco de Hyde Park, a las tres de la madrugada, y en pleno mes de febrero, por cierto.

»El hecho se comunicó inmediatamente al Chief Whip3, que se puso en contacto telefónico con Jock Colville, secretario privado de mi abuelo.

»—Jock —dijo el Chief Whip—, me temo que tengo muy malas noticias sobre fulano de tal. Es lo de siempre, pero esta vez se ha enterado la prensa y van a publicarlo.

»—Vaya —dijo Colville.

»—De verdad creo que debería acercarme yo a comunicárselo en persona al primer ministro.

»—Pues sí, supongo que sí.

»De manera que el Chief Whip se desplazó a Chartwell [residencia de Churchill en Kent] y entró en el despacho de mi abuelo, que estaba trabajando en su escritorio.

»—Sí, Chief Whip —dijo mi abuelo, volviéndose a medias—, ¿de qué se trata?

»El Chief Whip le explicó el desagradable suceso.

»—Va a tener que marcharse —fue su conclusión.

»Hubo una larga pausa, mientras Churchill tiraba de su puro, para acabar diciendo:

»—¿He oído bien? ¿Me ha dicho usted que a fulano de tal lo han pillado con un guardia del rey?

»—Sí, primer ministro.

»—¿En Hyde Park?

»—Sí, primer ministro.

»—¿En un banco público?

»—Exactamente, primer ministro.

»—¿A las tres de la madrugada?

»—Efectivamente, primer ministro.

»—¡Con este frío! Hombre de Dios, lo hace a uno sentirse orgulloso de ser británico».

TAMBIÉN ESTABA YO al corriente de lo valeroso que había sido de joven, y de que tenía experiencia directa de las peores batallas, y de que se había enfrentado al fuego enemigo en cuatro continentes, y de que había sido uno de los primeros hombres en subirse a un aeroplano. Sabía que había sido el menudito de la panda en Harrow, que medía un metro setenta con 79 centímetros de perímetro torácico y que había superado su tartamudez y su depresión y la abrumadora figura de su padre para acabar convirtiéndose en el más grande de los ingleses vivos.

Llegué a la conclusión de que en él había algo de mágico y sagrado, porque mis padres conservaban la primera página del Daily Express del día en que murió, a los noventa años. Me encantaba haber nacido un año antes de su muerte: cuanto más leía sobre él, más me enorgullecía el hecho de haber estado vivo mientras él vivía. Así, pues, se me antoja muy triste y muy extraño que hoy —casi cincuenta años después de su fallecimiento— esté en peligro de ser olvidado, o imperfectamente recordado, al menos.

El otro día estaba comprándome un cigarro puro en un aeropuerto de un país de Oriente Medio4 seguramente hecho a medida por el propio Churchill. Viendo que el puro se llamaba San Antonio Churchill, le pregunté al vendedor del Duty-Free si sabía quién era Churchill. Leyó el nombre con mucha atención, mientras yo se lo pronunciaba.

—¿Chárchal? —dijo él, sin inmutar el rostro.

—De cuando la guerra —le dije—, la Segunda Guerra Mundial.

Entonces pareció que empezaban a sonarle levísimas campanas en lo más profundo de la memoria.

—¿Un antiguo líder? —preguntó—. Sí, puede ser. No sé.

Se encogió de hombros.

Bueno, no se le dio peor que a muchos chicos jóvenes de ahora. Los que prestan atención en clase lo tienen por un tipo que se enfrentó a Hitler para salvar a los judíos. Pero la gente joven, en su mayor parte —según una encuesta reciente—, piensa que Churchill es el perro del anuncio de una compañía británica de seguros.

Lo cual me parece bochornoso, porque Churchill es sin duda alguna un personaje que debería resultarles atractivo a los jóvenes de hoy. Era un tipo excéntrico, excesivo, anticuado, exagerado, vestía ropa de su propia marca —y era un genio total.

Lo que pretendo es trasladar algo de este genio a quienes quizá no sean plenamente conscientes de él, o lo tengan olvidado —y, por supuesto, soy consciente de que este empeño resulta un poco descarado.

No soy historiador, y como político no soy digno de desatarle los zapatos a Churchill, ni tampoco a Roy Jenkins, autor de una soberbia biografía en un solo volumen; y como estudioso de Churchill no puedo sino postrarme a los pies de Martin Gilbert, Andrew Roberts, Max Hastings, Richard Toye y otros muchos.

Soy consciente de que todos los años se publican cien libros sobre nuestro héroe —y sin embargo estoy convencido de que ha llegado el momento de una nueva valoración, porque no podemos dar por supuesta su reputación—. Los combatientes de la Segunda Guerra Mundial van desapareciendo poco a poco. Estamos perdiendo a quienes aún son capaces de recordar cómo sonaba su voz, y me preocupa que estemos en peligro —por mera vaguedad— de olvidar el alcance de lo que hizo.

En estos días creemos sin mucho convencimiento que la Segunda Guerra Mundial se ganó con sangre rusa y dinero norteamericano; y aunque no deja de haber algo de verdad en ello, también es indiscutiblemente cierto que Hitler se habría alzado con la victoria si no hubiera sido por Churchill.

Quiero decir que la penetración de los nazis en Europa podría muy bien haber sido irreversible. Nos quejamos ahora, no sin razón, de las deficiencias de la Unión Europea, pero hemos olvidado el puro y simple horror de ese otro mundo tan demasiado posible.

Hemos de recordarlo hoy, y nos conviene tener presente el modo en que este primer ministro británico contribuyó a crear el mundo en que seguimos viviendo. En todo el globo terráqueo —de Europa a Rusia, pasando por Asia y el Oriente Medio— quedan huellas de sus inspiradores designios.

Churchill sigue contando para nosotros porque fue quien salvó nuestra civilización. Y lo más importante es que solo él pudo hacerlo.

Él es el resonante mentís humano a todos los historiadores marxistas para quienes la Historia es un relato de vastas e impersonales fuerzas económicas. Lo que plantea el factor Churchill es que un solo hombre puede marcar toda la diferencia.

Una y otra vez, durante los siete decenios de su vida pública, vemos el impacto de su personalidad en el mundo y los acontecimientos —mucho más de lo que ahora en general recordamos.

Fue determinante en el comienzo del Estado de bienestar a principios del siglo XX. Contribuyó a que los trabajadores británicos tuvieran oficinas de empleo, pausas para tomar el té y seguro de desempleo. Inventó la RAF y el carro de combate y fue absolutamente decisivo en la acción —y en la victoria final de su país— durante la Primera Guerra Mundial. Fue indispensable en la fundación de Israel (y otros países), por no mencionar su campaña en pro de una Europa unida.

En varios momentos fue el castor que con sus diques encauzó los acontecimientos; y nunca afectó al curso de la Historia más profundamente que en 1940.

El carácter es el destino, dijeron los griegos, y estoy de acuerdo. Si ello es así, entonces lo más profundo y fascinante será averiguar qué constituye el carácter.

¿Qué elementos lo hicieron capaz de desempeñar un papel tan gigantesco? ¿En qué herrerías se forjaron su mente afilada y su voluntad de hierro?

¿Cuál fue el martillo, cuál la cadena, en qué horno estuvo su cerebro?, como a William Blake le faltó poco para decir5.

Pero antes pongámonos de acuerdo en qué fue lo que hizo.

1 Sir Martin John Gilbert (1936-): historiador británico, biógrafo oficial de Winston Churchill. (N. del T.)

2 Los británicos dan el nombre de Tory a su partido más conservador y tradicionalista, cuyo ideario no coincide exactamente con los partidos conservadores europeos, lo que explica que mantengamos el nombre británico cuando el autor lo utiliza, sin traducirlo por «conservador». (N. del T.)

3 El Chief Whip (el «fustigador jefe») es en el Parlamento británico el encargado de imponer disciplina entre los miembros de su partido, ocupándose de que asistan a las sesiones y voten lo que haya que votar. (N. del T.)

4 En el uso español distinguimos entre Cercano o Próximo Oriente (Arabia Saudí, Baréin, Chipre, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Irán, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Omán, Catar, Siria, Sudán y Yemen), Oriente Medio (Afganistán, Pakistán e India) y Extremo Oriente (Australia, Camboya, China, Corea del Norte, Corea del Sur, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Japón, Laos, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur, Tailandia y Vietnam). Pero en el uso inglés (que también prevalece en Naciones Unidas) el Middle East coincide casi exactamente con nuestro Cercano Oriente, y ello da lugar a permanentes confusiones en los medios de habla española. En este libro se mantiene la denominación inglesa, entre otras razones porque Churchill nunca habló ni pudo hablar de Near East, sino de Middle East. (N. del T.)

5 Es alusión a la cuarta estrofa del poema de William Blake (1757-1827) titulado «The Tyger»(«el tigre»), incluido en el libro Songs of Experience. (¿Qué martillo? ¿Qué cadena? / ¿En qué horno se templó tu cerebro? / ¿En qué yunque? / ¿Qué tremendas garras osaron / sus mortales terrores dominar? Traducción de Jorge Luis Borges. (N. del T.)

CAPÍTULO UNO

La oferta de Hitler

SI EL LECTOR está tratando de situar un momento decisivo de la pasada guerra mundial, punto de inflexión, además, en la Historia del mundo, no tiene más que seguirme. Véngase conmigo a una lóbrega estancia de la Cámara de los Comunes; subamos juntos unos cuantos escalones, franqueemos una puerta chirriante, recorramos un pasillo mal iluminado; y aquí es.

No está en los planos del palacio de Westminster, por obvias razones de seguridad; y normalmente tampoco lo enseñan los guías. De hecho, la estancia concreta a que me refiero ya no existe, porque la destruyó un bombardeo; pero la copia actual es bastante fiel al original.

Es uno de los recintos que utilizan los primeros ministros para reunirse con sus colegas de los Comunes, y no hará falta que me detenga mucho en describir su aspecto, porque es muy fácil figurárselo.

Imagine el lector todo un muestrario de cuero verde, tachonados de latón, paredes cubiertas de madera de roble muy veteada y papel Pugin6 y unos cuantos grabados colgados por aquí y por allá. Imagine también el humo, porque estamos en la tarde del 28 de mayo de 1940, y en aquellos tiempos muchos políticos —entre ellos nuestro protagonista— eran infatigables consumidores de tabaco.

Cabe dar por supuesto que no entraría mucho sol por las ventanas con parteluz, pero el público, en su mayor parte, habría reconocido fácilmente a los personajes principales. Eran siete, en total: los integrantes del Gabinete de Guerra de Gran Bretaña.

Da idea de la gravedad de la crisis el hecho de que llevaran tres días seguidos en sesión. Esta era la novena reunión desde el 26 de mayo, y aún no habían encontrado respuesta a la cuestión existencial a que habían de plantar cara tanto ellos como el resto del mundo.

Presidía el primer ministro, Winston Churchill. A un lado estaba Neville Chamberlain, el ex primer ministro testarudo y arrogante, con su camisa de cuello alto y su bigote atusado con un cepillo de dientes, el hombre a quien Churchill había sustituido sin mucha ceremonia. Con razón o sin ella, a Chamberlain se le acusaba de haber subestimado fatalmente la amenaza de Hitler y de no haber conseguido apaciguarla. Cuando los nazis liaron a Gran Bretaña para que no interfiriese en Noruega, a principios de este mes en que estábamos, fue Chamberlain quien hubo de pagar el pato.

Luego venía Lord Halifax, alto y enjuto, el ministro de Asuntos Exteriores con la mano izquierda atrofiada de nacimiento, siempre oculta en un guante negro. Estaba Archibald Sinclair, el líder del Partido Liberal7 que Churchill había desplazado. También Clement Attlee y Arthur Greenwood, representantes del Partido Laborista al que Churchill había hecho objeto de sus más desenfrenadas invectivas. Estaba el secretario del Gabinete, sir Edward Bridges, tomando notas.

El motivo de la reunión era muy simple y llevaba masticándose varios días, según se iban haciendo cada vez más negras las noticias. Nadie lo expresaba con exactitud, pero todos sabían lo que era. ¿Debía luchar Gran Bretaña? ¿Era razonable enviar a jóvenes soldados británicos a morir en una guerra que tenía todas las trazas de acabar en derrota? ¿O deberían los británicos llegar a alguna clase de acuerdo que salvara cientos de miles de vidas?

Y si entonces se hubiera alcanzado ese acuerdo, y la guerra hubiera efectivamente concluido con la salida británica, ¿podrían haberse salvado millones de vidas en el mundo entero?

No creo que mucha gente de mi generación —por no mencionar la de mis hijos— sea plenamente consciente de lo cerca que estuvimos; de cómo Gran Bretaña podría haber escurrido el bulto, de modo discreto y razonable, en 1940. Había voces muy serias e influyentes que deseaban la apertura de «negociaciones».

No resulta difícil comprender por qué pensaban así. Las noticias de Francia no es que fueran malas, eran increíblemente malas, y no parecía existir la menor posibilidad de que mejorasen. Las fuerzas alemanas arremetían contra París, comiéndose vivas las defensas francesas con tanto desprecio y tanta facilidad que parecían pertenecer a una nueva raza superior impulsada por un celo y una eficacia llevados al óptimo. Los panzers de Hitler habían cruzado no solo los Países Bajos, sino también los supuestamente impenetrables barrancos de las Ardenas; la ridícula Línea Maginot había sido superada.

Los generales franceses eran unos personajes patéticos: vejestorios con el pelo blanco y un quepis estilo inspector Clouseau. Cada vez que se retiraban a una nueva línea de defensa, se encontraban con que los alemanes ya estaban allí; y a continuación llegaban los cazabombarderos Stukas como hadas maléficas y los carros de combate volvían a la carga.

La Fuerza Expedicionaria Británica había quedado aislada en una bolsa en torno a los puertos del Canal. Tras un breve intento de contraofensiva rechazado por los alemanes, ahora estaba en Dunkerque, esperando la evacuación. Si Hitler hubiera escuchado a sus generales, en ese mismo momento podría haber aplastado a los británicos, enviando al excelente general Guderian y sus tanques contra aquel trozo de territorio cada vez más reducido y prácticamente indefenso. Así habría dado muerte o capturado al grueso de las fuerzas de combate británicas, privando a este país de toda capacidad física de resistencia.

Lo que estaba ocurriendo era que la Luftwaffe arrasaba las playas; los soldados británicos que no flotaban ya boca abajo en el agua, hechos picadillo por los cazabombarderos, disparaban inútilmente sus Lee Enfields8 hacia el cielo. En aquel momento, 28 de mayo, parecía más que posible —a ojos de los generales y de los políticos, aunque quizá no para la opinión pública— que cayera el grueso de las tropas.

El Gabinete de Guerra tenía ante los ojos la mayor humillación infligida a las fuerzas armadas desde la pérdida de las colonias americanas, y no parecía haber remedio. Se le encoge a uno el ánimo imaginando el mapa de Europa que se presentaba a aquel Gabinete de Guerra.

Austria había quedado sepultada dos años antes; Checoslovaquia había dejado de existir; Polonia había sido aplastada; y a lo largo de las últimas semanas Hitler había añadido una escalofriante relación de conquistas a su expediente. Había tomado Noruega, engañando sin ningún esfuerzo a los británicos, incluido Churchill, que se habían pasado meses elaborando un plan para impedírselo. Se había apoderado de Dinamarca en poco más de cuatro horas.

Holanda se había rendido; el rey de Bélgica, cobardemente, acababa de ondear la bandera blanca, unas horas antes, a las doce de la noche; y a cada rato que pasaba eran más numerosas las fuerzas francesas que se rendían —a veces tras haber presentado una resistencia demencialmente valerosa, pero otras veces con una facilidad fatalista y desesperada.

En mayo de 1940, la primera y principal consideración estratégica era que Gran Bretaña —el Imperio Británico— estaba sola. No había ninguna perspectiva realista de ayuda, o no a corto plazo, al menos. Los italianos estaban en contra. El líder fascista Benito Mussolini había firmado un «Pacto de Acero»9 con Hitler y —al poco tiempo, cuando le pareció que Alemania no podía perder la guerra— acabaría poniéndose de su lado.

Los rusos habían firmado un pacto nauseabundo, el llamado Molotov-Ribbentrop, por el cual se repartían las tajadas de Polonia con los nazis. Los norteamericanos eran alérgicos a cualquier otra guerra europea, y era comprensible: habían perdido más de 56.000 hombres en la Primera Guerra Mundial (más de 100.000 si contamos las bajas por la gripe). Lo más que ofrecían eran unos cuantos ronroneos de lejana simpatía: a pesar de toda la voluntariosa retórica de Churchill, no había el menor indicio de que el Séptimo de Caballería fuera a asomar en lo alto de la colina.

Todos los presentes en aquel recinto estaban en condiciones de imaginar las consecuencias de seguir luchando. Conocían muy bien la guerra; algunos de ellos habían combatido en la anterior, y el horroroso recuerdo de aquella matanza solo tenía veintidós años —menos tiempo del que ahora nos separa de la primera Guerra del Golfo.

Apenas había familias en Gran Bretaña que no se hubieran visto afectadas por la tragedia. ¿Era justo, era correcto, pedir al pueblo que volviera a pasar por todo aquello? Y ¿con qué objeto?

A juzgar por las minutas, se diría que fue Halifax quien abrió la sesión, yendo directamente al grano, con el mismo argumento que llevaba días exponiendo.

Era una figura impresionante. Alto, muy alto, con su metro noventa y cinco le sacaba más de una cabeza a Churchill —aunque supongo que esta ventaja pesaría menos en una mesa redonda—. Había estudiado en Eton y era una celebridad académica, dueño de una frente abombada digna de un exalumno del All Souls College10. (No olvidemos que Churchill ni siquiera había pasado por la Universidad y que le costó tres intentos ingresar en la Real Academia Militar de Sandhurst.) Según oímos en grabaciones de la época, Halifax hablaba en un tono de voz bajo y melodioso, aunque con esa pronunciación tan recortada característica de su tiempo y de su clase. Utilizaba unas gafas redondas muy gruesas y quizá levantara la mano derecha, ligeramente engarfiada, para exponer su punto de vista.

Comunicó que la embajada italiana acababa de enviar un mensaje: ya era tiempo de que Gran Bretaña procurase la mediación de Italia. El aviso llegaba por mediación de Sir Robert Vansittart —y era inteligente mencionar su nombre, porque Sir Robert Vansittart era un diplomático conocido por su feroz germanofobia y por estar totalmente en contra de la política de apaciguamiento ante Hitler. El mensaje, pues, estaba expuesto con la mayor delicadeza y aceptabilidad posibles, pero su significado era muy crudo.

No se trataba de un mero ofrecimiento de Mussolini; era, seguramente, una seña de su socio principal, una antena de Hitler que se colaba en Whitehall, llegando hasta el corazón mismo de la Cámara de los Comunes. Churchill sabía exactamente lo que estaba ocurriendo. Estaba informado de que el ministro de Asuntos Exteriores francés se encontraba en Londres, desesperado, y que acababa de almorzar con Halifax.

Monsieur Paul Reynaud sabía que Francia estaba derrotada; sabía en lo más profundo de sí mismo lo que sus interlocutores británicos a duras penas lograban creer: que los franceses poseían un ejército de figuritas de papel, que se iban arrugando a una velocidad casi mágica. Reynaud sabía que iba a ser recordado como uno de los personajes más abyectos de la historia de Francia; y estaba seguro de que si lograba convencer a los británicos para que ellos también negociaran, tendría a alguien con quien compartir la humillación, haciéndola más llevadera —y, sobre todo, imaginaba que así conseguiría mejores condiciones para Francia.

De modo que ese era el mensaje, trasladado por los italianos, con el apoyo de los franceses, y procedente del dictador alemán: Gran Bretaña debía entrar en razón y aceptar la realidad. No conocemos con exactitud la respuesta de Churchill; solo disponemos del resumen de Sir Edward Bridges, bastante lacónico y seguramente suavizado. No sabemos cómo se presentó el primer ministro ante sus colegas aquella tarde, pero podemos figurárnoslo con buenas probabilidades de acierto.

Las crónicas del momento nos dicen que Churchill empezaba a dar muestras de fatiga. Tenía sesenta y cinco años y estaba haciendo que sus generales y sus ayudantes perdieran concentración, por su costumbre de trabajar hasta altas horas de la madrugada —a fuerza de brandy y otros alcoholes— y de llamar por teléfono a Whitehall pidiendo documentos e información e incluso de convocar reuniones a horas en que todo hombre en su sano juicio está entre las sábanas con su mujer.

Iba vestido según su extraño gusto entre victoriano y eduardiano11, con su chaleco negro cruzado por la leontina de oro, y sus pantalones de rayas —como un fornido y resacoso mayordomo de la serie televisiva Downton Abbey—. Decían que estaba pálido y macilento, y parece verosímil que así fuera. Añadamos un cigarro puro, algo de ceniza en el regazo y una mandíbula apretada con su gota de baba.

Le dijo a Halifax que se olvidara. Así lo recoge la minuta: «El primer ministro afirmó que estaba muy claro que la intención de Francia era que el Signor Mussolini actuase de intermediario entre nosotros y Hitler. Se manifestó decidido a no adoptar esa posición»12.

Había comprendido con toda exactitud lo que implicaba el ofrecimiento. Gran Bretaña estaba en guerra con Alemania, y lo estaba desde el 1 de septiembre del año anterior. Era una guerra por la libertad y por los principios, por proteger a Gran Bretaña y al Imperio de una detestable tiranía y, si fuera posible, por expulsar a los ejércitos alemanes de los países sometidos. Entrar en «conversaciones» con Hitler o sus emisarios, entrar en «negociaciones», sentarse a una mesa para cualquier clase de debate… Todo venía a significar lo mismo.

Churchill sabía que en el momento mismo en que Gran Bretaña aceptase la oferta de mediación se relajaría todo el entramado de la resistencia. Desde Gran Bretaña se alzaría una bandera blanca, y se esfumaría toda voluntad de seguir combatiendo.

Le dijo que no a Halifax, y hay quien pensará que con ello debería haber bastado: el primer ministro se había expresado en una cuestión nacional de vida o muerte; en cualquier otro país, ahí habría concluido la discusión. Pero no es así como funciona la constitución británica: el primer ministro es un primus inter pares, primero entre iguales; en cierto modo, está obligado a convencer a sus colegas; y para comprender la dinámica de aquella conversación debemos recordar que Churchill se hallaba en una frágil posición.

Hacía tres semanas que era primer ministro y no estaba nada claro quiénes podían ser sus aliados en torno a la mesa. Attlee y Greenwood, los representantes laboristas, lo apoyaban en términos generales —quizá más Greenwood que Attlee—, y lo mismo podía afirmarse del liberal Sinclair. Pero sus voces no podían ser decisivas. Los Tory eran el partido con más fuerza en el Parlamento. Era de ellos de quienes Churchill dependía para su mandato —y los Tory no estaban nada convencidos en lo tocante a Winston Churchill.

Este ya había vituperado y satirizado a su propio partido en sus primeros tiempos de joven parlamentario Tory; luego lo había abandonado, pasándose a los liberales, y aunque al final había vuelto al rebaño, había muchos Tory que lo consideraban un oportunista sin principios. Pocos días atrás, la bancada Tory había vitoreado ostensiblemente a Chamberlain a su entrada en la cámara, para luego recibir en silencio a Churchill. Ahora estaba a la mesa con dos Tory muy poderosos: el propio Chamberlain, Lord Presidente del Consejo, y Edward Wood, primer conde de Halifax y ministro de Asuntos Exteriores.

Ambos habían tenido enfrentamientos con Churchill en el pasado. Ambos tenían motivos para considerarlo no solo volcánico en sus energías, sino (a su modo de ver) irracional y decididamente peligroso.

Como ministro de Asuntos Económicos13, Churchill había irritado profundamente a Chamberlain con su plan de recorte de las tasas comerciales —lo cual, según Chamberlain, iría en grave detrimento de los ingresos de los gobiernos municipales en manos de los Tory—, por no mencionar el acoso sistemático de que Churchill había hecho objeto a Chamberlain, durante meses y años, por no haber sabido enfrentarse a Hitler. En cuanto a Halifax, había sido virrey de la India en los años treinta, y guardaba mucho rencor a Churchill por lo que él consideraba su grandilocuente y patriotera oposición a cualquier cosa que oliera a independencia de la India.

Había otro aspecto de la posición política de Halifax que le otorgaba —en aquellos nefastos días de mayo— una autoridad no expresada, incluso sobre Churchill. Chamberlain había resultado herido de muerte el 8 de mayo, cuando un amplio número de los Tory se negó a prestarle apoyo en el debate sobre Noruega; y en la sesión clave del 9 de mayo, la primera elección del primer ministro saliente había sido Halifax. Chamberlain habría preferido a Halifax. Jorge VI habría preferido a Halifax. Muchos, en el Partido Laborista, en la Cámara de los Lores, y sobre todo en la bancada Tory, habrían preferido ver a Halifax de primer ministro.

De hecho, el único motivo de que al final fuera Churchill el designado fue que Halifax —tras haber permanecido en un espantoso silencio de dos minutos cuando Chamberlain le ofreció el cargo— se excluyó de la disputa; no solo porque habría sido difícil llevar la gobernanza desde una Cámara de los Lores aún sin elegir, sino, como él mismo dijo, porque no se veía capaz de enfrentarse a un Winston Churchill moviéndose sin trabas por los puestos de mando del partido.

No obstante, el hecho de haber sido momentáneamente la primera elección del rey debía de otorgar a Halifax cierta seguridad en sí mismo. A pesar de la rotunda oposición de Churchill, Halifax volvía ahora a la carga. Lo que propuso fue, visto en retrospectiva, bochornoso.

En esencia, se trataba de entablar una negociación con los italianos, con las bendiciones de Hitler, en la que los británicos abrirían la partida entregando varias posesiones británicas —que no detalló en aquella reunión pero que, según se dice, incluían Malta, Gibraltar y una participación en la administración del Canal de Suez.

Algo nos dice del cuajo de Halifax el hecho de que se sintiera capacitado para proponer a Churchill semejante plan de acción. ¿Recompensar la agresión sentándose a negociar? ¿Regalarle posesiones británicas a ese ridículo tirano prognato llamado Mussolini?

Churchill insistió en sus objeciones. Los franceses estaban tratando de meternos en un «deslizamiento cuesta abajo» que nos llevaría a entablar conversaciones con Hitler y a terminar capitulando. Estaríamos en una posición mucho mejor, argumentaba Churchill, una vez que los alemanes intentaran invadir Gran Bretaña y fracasaran.

Pero Halifax siguió en sus trece: obtendríamos mejores condiciones ahora, antes de que Francia salga de la guerra, antes de que se nos presente aquí la Luftwaffe y nos destruya las fábricas de aviones14.

Siente uno vergüenza ajena, ahora, repasando el derrotismo del pobre Halifax; y hemos de hacer un esfuerzo para comprender su terquedad. Venía siendo objeto de encarnizadas críticas desde la publicación en julio de 1940 del libro Guilty Men («Hombres culpables») de Michael Foot, una verdadera filípica contra la política de apaciguamiento ante Hitler.

Halifax le había hecho una visita a Hitler en 1937, y aunque en un determinado momento tuvo la ocurrencia (espléndida, por cierto) de confundir a Hitler con un criado, también es forzoso reconocer que tenía una embarazosa familiaridad con Goering. A ambos les encantaba la caza del zorro, y Goering lo llamaba «Halalifax» —una vomitiva bromita entre amigotes—, porque halali es un grito de cacería en alemán. Pero es un disparate considerar a Halifax una especie de apologista de la Alemania nazi, o un quintacolumnista infiltrado en el gobierno británico. A su manera, Halifax era tan patriota como Churchill.

Creía haber descubierto el modo de proteger a Gran Bretaña y salvaguardar el imperio, salvando vidas; y no es que estuviera solo en el empeño. La clase dirigente británica estaba plagada —o por lo menos visiblemente infectada— de partidarios de la política de apaciguamiento y de pronazis. No era solo cuestión de las hermanas Mitford15 ni de los seguidores del líder fascista Sir Oswald Mosley, supuesto duce criado en Gran Bretaña.

En 1936 Lady Nelly Cecil observó que casi todos sus conocidos tenían «debilidad por los nazis»16, y el motivo era simple. En los años treinta del siglo pasado, el richachón típico les tenía mucho más miedo a los bolcheviques y a la ideología comunista de redistribución de la riqueza que a Hitler. De hecho, en el fascismo veían un baluarte contra los rojos, y no carecían de buenos apoyos en las altas esferas de la política.

David Lloyd George quedó tan impresionado por Hitler durante una visita a Alemania que llegó a compararlo con George Washington. Hitler era un «líder nato»17, declaró el muy confundido ex primer ministro británico. Le habría gustado que «alguien de su enorme talla estuviera a cargo de los asuntos de Gran Bretaña en este momento»18. ¡Y eso lo decía un héroe de la Primera Guerra Mundial, el hombre que llevó a Gran Bretaña a la victoria contra el Káiser!

Ahora, el hechicero galés del pelo blanquísimo había sido hechizado, y el antiguo mentor de Hitler se había trocado en un derrotista empedernido. No hacía tanto que los medios habían cantado la misma canción. El Daily Mail llevaba mucho tiempo haciendo campaña para que se le dejaran las manos libres a Hitler en el este de Europa, para que así derrotara más a gusto a los bolcheviques. «Si Hitler no existiera —llegó a decirse en el Mail—, Europa entera estaría ahora clamando a voces por un campeón como él»19.

TheTimes había estado tan a favor de la política de apaciguamiento que su jefe de redacción, Geoffrey Dawson —él mismo lo contó—, revisaba con mucho cuidado las pruebas para eliminar cualquier cosa que pudiera ofender a los alemanes. El mismísimo Beaverbrook, gran barón de la prensa, le echó un tremendo rapapolvo a Churchill en su columna del Evening Standard por ser demasiado duro con los nazis. Respetados personajes de ideología liberal —gente de la farándula como John Gielguld, Sybil Thorndike, George Bernard Shaw— ejercieron presión sobre el gobierno para que «considerara la opción» de negociar.

Esta actitud había cambiado durante el año último, claro está: los sentimientos contrarios a Alemania se habían endurecido, extendiéndose mucho más (lo cual no tenía nada de sorprendente). Lo que decimos aquí —disculpando un poco a Halifax— es que su búsqueda de la paz contaba con muchos apoyos en el pueblo británico, en todos los niveles de la sociedad. Y ello hizo que se prolongara el debate entre Halifax y el primer ministro en aquella hora crucial.

Fuera hacía un espléndido y cálido día de mayo: florecían los castaños en St. James Park. Dentro se jugaba una partida de pimpón.

Churchill le dijo a Halifax que toda negociación con Hitler era una trampa que pondría a Gran Bretaña a su merced; Halifax le replicó que no veía nada malo en la propuesta francesa.

Chamberlain y Greenwood terciaron con la (inútil) observación de que ambas opiniones —combatir o negociar— eran peligrosas.

A las cinco de la tarde, Halifax dijo que en su sugerencia no había nada que se pareciera remotamente a una capitulación.

Churchill replicó que la posibilidad de que Gran Bretaña obtuviera buenas condiciones era de una entre mil.

Estaban en un callejón sin salida; y fue entonces —según la mayor parte de los historiadores— cuando Churchill asestó su golpe maestro. Anunció que la reunión quedaba aplazada y que se reanudaría a las siete de la tarde. A continuación convocó al gabinete en pleno, a los veinticinco ministros, muchos de los cuales iban a oírlo hablar como primer ministro por primera vez. Consideremos su posición.

No podía convencer a Halifax, pero tampoco aplastarlo o ignorarlo. El día antes, el ministro de Asuntos Exteriores había llevado su osadía hasta el extremo de acusarlo de decir «unas majaderías espantosas»20. Si Halifax dimitía, la posición de Churchill resultaría debilitada: a duras penas podía afirmarse que sus primeros esfuerzos como líder en la guerra se hubieran visto coronados por el éxito; la campaña de Noruega, que era totalmente responsabilidad suya, había sido un considerable fiasco.

La llamada a la razón había fracasado. Pero cuanto más público hubiera, más pasión habría en el ambiente; y ahora tocaba llamar a las sentimientos. Antes del pleno ministerial pronunció un discurso sorprendentísimo, sin pizca de la contención intelectual que se había visto obligado a ejercer en la reunión anterior. Había llegado el momento de potenciar al máximo las «majaderías espantosas».

La mejor descripción de que disponemos está en el diario de Hugh Dalton, ministro de Bienestar Económico, y no parece haber razón alguna para no darla por buena. Churchill empezó con bastante calma:

Durante estos últimos días he estado considerando seriamente si no estaría en el deber de plantearme la posibilidad de emprender negociaciones con Ese Hombre [Hitler].

Pero de nada sirve pensar que si intentáramos la paz ahora conseguiríamos mejores condiciones que si combatiéramos. Los alemanes nos pedirían la flota —en nombre del desarme—, nuestras bases navales, y mucho más.

Nos tendríamos que convertir en un Estado esclavo, aunque se estableciera un gobierno británico títere encabezado por Mosley o alguien parecido. Y ¿dónde nos encontraríamos al final de todo? Por otro lado, disponemos de inmensas reservas y ventajas.

Y terminó con esta parrafada casi shakespeariana:

Estoy convencido de que todos y cada uno de ustedes se pondrían en pie y me sacarían a rastras de mi puesto si por un instante contemplara la posibilidad de parlamentar o rendirnos. Si la larga historia de esta isla ha de terminar un día, que sea cuando cada uno de nosotros yazga en el suelo atragantado con su propia sangre21.

TRAS ESTO, LOS ALLÍ presentes se emocionaron tanto —según Dalton y también Leo Amery— que lo vitorearon, dando gritos de entusiasmo, y algunos llegaron hasta el extremo de acercarse a él y darle golpecitos en la espalda. Churchill acababa de dramatizar despiadadamente el debate, llevándolo a lo personal.

No era ningún minué diplomático. Era elegir entre defender la propia tierra o morir, atragantándose con la propia sangre. Era una arenga propia del día anterior a una batalla, una llamada primigenia y tribal. Cuando se reanudó el Gabinete de Guerra, a las siete de la tarde, el debate había concluido; Halifax abandonó su causa. Churchill contaba con el claro y estrepitoso apoyo del gabinete.

En el año siguiente a esta decisión —la de combatir y no negociar— hallaron la muerte 30.000 hombres, mujeres y niños británicos, casi todos ellos a manos de los alemanes. Sopesando ambas opciones —una paz humillante o una matanza de inocentes—, es difícil imaginar que alguno de los políticos británicos actuales tuviera los redaños suficientes para hacer lo que hizo Churchill.

En 1940 tampoco había ningún otro que hubiera sido capaz de asumir semejante liderazgo. No Attlee, evidentemente; no Chamberlain, ni Lloyd George, ni desde luego el candidato más serio, el tercer vizconde de Halifax.

Churchill se burlaba de Halifax llamándolo «Holy Fox»22, el santo zorro, en parte porque era bastante beato, pero también porque le gustaba correr con los perros de caza por delante, y más que nada porque poseía una mente de zorruna sutileza. El zorro sabía muchas cosas, sí, pero Churchill sabía otra, muy grande.

Estaba dispuesto a correr con los gastos porque veía las cosas con mucha más claridad que Halifax. Tuvo el enorme y casi temerario coraje moral de comprender que el enfrentamiento sería terrible, pero que la rendición resultaría aún peor. Y tenía razón. Para comprender por qué, imaginemos cómo habría sido el mes de mayo de 1940 si no hubiera estado él.

6 Augustus Welby Northmore Pugin (1812-1852): arquitecto y decorador inglés famoso por haber realizado el diseño interior del palacio de Westminster.

7 El Partido Liberal —Liberal Party— fue uno de los dos principales partidos de Gran Bretaña desde su fundación a mediados del siglo XIX hasta los años veinte del siglo siguiente, cuando empezó a perder votos por la emergencia del Partido Laborista —Labour Party—. En los años ochenta, tras su fusión con el Partido Socialdemócrata —Social Democrat Party—, recuperó parte de su influencia. (N. del T.)

8 El Lee Enfield era un fusil de cerrojo utilizado por el Ejército británico entre 1895 y 1956. (N. del T.)

9 El Pacto de Acero —oficialmente «Pacto de Amistad y Alianza entre Alemania e Italia»— fue un acuerdo político-militar por el que ambos países se comprometían a darse apoyo en caso de conflicto bélico. (N. del T.)

10 Colegio de Todas las Almas. Es uno de los principales y mejor dotados de Oxford. (N. del T.)

11La era eduardiana comprende el reinado de Eduardo VII (1901-1910), aunque puede extenderse hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial. (N. del T.)

12 * Cabinet Meeting Minutes, 28 mayo 1940, anexo confidencial; CAB 65/13. Vid. también John Lukacs, Five Days in London, May 1940 (New Haven, 1999).

13 En los gabinetes británicos se llama Chancellor of the Exchequer al ministro de Asuntos Económicos. Exchequer es la cuenta del Banco de Inglaterra en que se ingresan los impuestos. (N. del T.)

14 * Cabinet Meeting Minutes, 28 mayo 1940, anexo confidencial; CAB 65/13.

15 En aquel momento eran famosas en Gran Bretaña las seis hermanas Mitford, tataranietas de William, fundador de la dinastía en el siglo XVIII. En The Times las calificaron así: «Diana la fascista, Jessica la comunista, Unity la amante de Hitler, Nancy la novelista, Deborah la duquesa y Pamela la experta en aves de corral que no se mete en nada». (N. del T.)

16 * Lady Nelly Cecil; Lynne Olson, Troublesome Young Men: The Rebels Who Brought Churchill to Power and Helped Save England (Londres, 2008), p. 66.

17 * Lloyd George, The Daily Express, 17 septiembre 1936.

18 * Lloyd George a T. Phillip Cornwell-Evans, 1937; William Manchester, The Last Lion: Winston Spencer Churchill, Alone: 1932-1940 (Londres, 1988), p. 82.

19 * Ward Price, Daily Mail, 21 septiembre 1936; vid. también Lynne Olson, Troublesome Young Men, p. 123.

20 * Diario de lord Halifax, 27 mayo 1940; vid. Andrew Roberts, Holy Fox:The Life of Lord Halifax (Londres, 2011), p. 221.

21 * Hugh Dalton, Memoirs: The Fateful Years,1931-1945 (Londres, 1957), pp. 335-336.

22 * See Andrew Roberts, Holy Fox: The Life of Lord Halifax.

CAPÍTULO DOS

El universo sin Churchill

REGRESEMOS A ESE momento del 24 de mayo de 1940 en que Heinz Guderian, uno de los más audaces comandantes de carros de combate que ha dado la Historia, está al borde de un extraordinario triunfo. Tras diversos enfrentamientos, sus panzers han cruzado el canal del río Aa en el norte de Francia. Hacen una pausa en su empeño, los motores petardean suavemente al sol, y Guderian se dispone para el asalto final contra los británicos.

Su presa está ya a poco más de treinta kilómetros: los 400.000 soldados de la Fuerza Expedicionaria Británica; ateridos, asustados, preparándose para la ignominia de la rendición. Lo único que Guderian tiene que hacer para desmenuzar al ejército británico es acelerar esos potentes motores Maybach y lanzarlos contra Dunkerque: con ello se desvanecería la capacidad de resistencia de los isleños. Y entonces recibe un mensaje de Berlín —un mensaje que, más adelante, Guderian calificará de verdadero desastre.

Por razones que no han quedado del todo claras, Hitler quiere que se detenga, que espere; y, en un arrebato de frustración, Guderian obedece. Durante los días siguientes —porque la evacuación es penosamente lenta— la yugular británica queda lamentablemente expuesta, palpitando bajo el cuchillo nazi.

En esta horrorosa situación, el Gabinete de Guerra británico considera si negociar o combatir. Ahora retiremos a Churchill de la ecuación.

Recurriendo a una de esas manos gigantescas de las películas de Monty Python, extraigámoslo de ese recinto lleno de humo. Supongamos que la palmó de joven, en alguna de las muchas veces en que tan descaradamente se enfrentó a la muerte. Supongamos que su absurda suerte se le había acabado unos años antes, y que lo había atravesado la lanza de un derviche, o le habían acertado con una espingarda de diez rupias, o que se había estrellado con una de sus máquinas voladoras de lona y cables o que había muerto en las trincheras.

Dejamos la suerte de Gran Bretaña y del mundo en manos de Halifax, Chamberlain y los representantes del Partido Laborista y del Partido Liberal. ¿Habrían negociado con Hitler, como proponía el ministro de Asuntos Exteriores? Es muy probable que sí.

Chamberlain ya estaba físicamente muy débil, y moriría de cáncer unos meses después: si se vio apartado del cargo de primer ministro fue precisamente porque era imposible imaginarlo desempeñando el cometido de líder en una guerra. La postura de Halifax ya la conocemos: quería negociar. Los demás no poseían ni influencia dentro del parlamento ni el talante belicoso necesario para conducir un país desafiando a Hitler, en una situación de terrorífico riesgo.

Era Churchill, y solo él, quien había hecho de la resistencia al nazismo su misión política. Había incluso algo de egoísmo en su oposición a Halifax.

Era por su vida política y su credibilidad por lo que luchaba, y si cedía ante Halifax, estaba terminado. Su prestigio, su reputación, sus perspectivas, su ego —todo lo que importa a un político— estaban comprometidos en la causa de seguir combatiendo; y ello ha impulsado a algunos historiadores a cometer el error de pensar que se movía únicamente por su propio interés, y no por el de Gran Bretaña.

Durante los últimos años ha habido una desagradable erupción de trabajos revisionistas en que se sugiere que Gran Bretaña, en efecto, debería haber hecho lo que muchos —en todos los estamentos sociales— deseaban y solicitaban: llegar a una componenda con la Alemania nazi. Lo que se argumenta es que el Imperio Británico y el III Reich habrían sido capaces de convivir pacíficamente —y no cabe duda de que Hitler había dicho muchas cosas en apoyo de esa idea.

En 1930 envió a Ribbentrop a granjearse la simpatía de la clase dirigente británica, y con notable éxito. Según se dice, en 1938 Halifax llevó su imprudencia hasta el extremo de comunicar a un ayudante de Hitler que le gustaría, como «culminación de su trabajo, ver al Führer entrar en Londres junto al rey de Inglaterra entre las aclamaciones del pueblo inglés»23.

Como ya hemos visto, hubo miembros de la clase alta y de la clase media que exhibieron una desafortunada debilidad por el hitlerismo —entre ellos el monarca anterior, Eduardo VIII—. E incluso ahora, en estos nefastos días de 1940, Hitler proclamaba de vez en cuando su admiración por el Imperio Británico y su opinión de que aplastar a Gran Bretaña iría en contra de los intereses alemanes, porque ello supondría una ventaja para las potencias rivales, como Estados Unidos, Japón y Rusia.

Los británicos, al parecer, también pertenecíamos a la raza aria, aunque no quizá en una variante tan genéticamente distinguida como la teutónica. Gran Bretaña y su Imperio podían sobrevivir como una especie de socio secundario, muy interesante desde el punto de vista histórico, pero más bien decadente: la Grecia de la Roma nazi.

Muchos pensaron que la ignominia era un precio que merecía la pena pagar por la salvación del Imperio Británico, y para evitar una matanza. No era solo que la gente quisiera un pacto con Hitler: muchos lo consideraban inevitable.

Tal era el caso de los franceses: el almirante Darlan de la Marina francesa estaba convencido de que Gran Bretaña perdería, y en 1940 estaba dispuesto a unir fuerzas con Alemania.

Lo mismo puede decirse de algunos norteamericanos. En aquellos tiempos el embajador en Londres era el egregio americano-irlandés Joe Kennedy: contrabandista, bandido y padre de JFK. Se pasaba el día solicitando contactos con Hitler y enviando acuciantes mensajes a Washington: «La democracia está terminada en Inglaterra», proclamó a finales de 1940, poco antes que de lo llamaran de regreso a Estados Unidos24.

Estaba equivocado, por supuesto, lo mismo que Halifax, lo mismo que los partidarios del apaciguamiento, lo mismo que los revisionistas se equivocan hoy. Pero para presentar batalla a su necedad, hemos de comprender lo que habría ocurrido si sus deseos se hubieran hecho realidad.

La historia «contrafáctica» siempre hace que me sienta incómodo, pero me parece que la llamada cadena causal nunca está verdaderamente clara. Los hechos no son como bolas de billar, una de las cuales impulsa claramente a las demás, e incluso el billar puede resultar engañoso.

Retiremos un palillo del montón de los factores, como en el juego del Mikado, y nunca sabremos de antemano cómo van a caer los demás. Pero de todos los «y si» de la Historia, este es uno de los más populares. Varios de nuestros más destacados historiadores modernos han llevado a cabo este experimento mental, y todos o casi todos han alcanzado la misma conclusión: eliminar la resistencia británica de 1940 habría creado las condiciones para un desastre europeo irremediable.

Puede darse casi por seguro que Hitler habría ganado. Es decir, que habría podido lanzar la Operación Barbarroja —el ataque contra Rusia— mucho antes de junio de 1941. No habría tenido a los aguafiestas de los británicos dándole la lata en el Mediterráneo y en el desierto africano, obligándolo a distraer recursos humanos y armas.

Habría podido dirigir toda su furia contra Rusia —como ya tenía decidido cuando, cruzando los dedos tras la espalda, firmó el pacto nazi-soviético— y sin duda alguna habría podido retirarse antes de que la campaña se viera reducida a un infierno de hielo. En la realidad, los logros de la Wehrmacht fueron verdaderamente asombrosos: ocuparon millones de kilómetros cuadrados de territorio y apresaron a millones de hombres. Les faltó poco para ocupar Stalingrado y llegaron hasta las estaciones periféricas del metro de Moscú. Imagine el lector lo que habría ocurrido si hubieran ocupado Moscú y le hubieran metido tanto miedo en el cuerpo a Stalin que no habría podido recuperarse nunca (ya le había dado un ataque de nervios cuando los carros alemanes cruzaron su frontera).

Los historiadores han imaginado una rápida implosión de la tiranía comunista —con ayuda, quizá, de la clase media víctima de la colectivización— y el establecimiento de un régimen títere pronazi. ¿Y luego qué?

Hitler y Himmler y los demás miembros de aquella satánica partida habrían podido utilizar su ancho lienzo —del Atlántico a los Urales— para pintar en él sus horríficas fantasías de gobierno. Con Gran Bretaña manteniéndose aparte, no habría habido nadie que pudiera detenerlos, ni interrumpirlos, nadie siquiera con autoridad moral para denunciarlos.

En Estados Unidos se habrían salido con la suya los aislacionistas: si Gran Bretaña no estaba dispuesta a arriesgar la vida de sus hijos, ¿por qué iban a hacerlo ellos? En Berlín, Albert Speer habría seguido adelante con su demencial proyecto de la nueva capital del mundo, que se llamaría Germania.

Cuyo corazón sería el Palacio del Pueblo, una enloquecida versión granítica del panteón de Agripa; un edificio tan enorme que por su óculo —abertura circular de la cúpula— habría cabido la cúpula londinense de San Pablo. Su aforo previsto era de cien mil personas, y se esperaba que los cánticos y los gritos fueran tan prodigiosos que provocaran la lluvia en el interior del edificio, cuando las cálidas exhalaciones se condensaran para caer sobre las cabezas de los fervorosos fascistas allí reunidos.

La horripilante estructura iría rematada por un águila tremebunda, de manera que el conjunto vendría a ser una especie de casco prusiano cósmico de 290 metros de alto —casi tan alto como el rascacielos Shard de Southwark25; y en su entorno irradiarían otros enormes símbolos de dominación: un arco de dos veces el tamaño del Arco de Triunfo de París; colosales estaciones de ferrocarril de las que partirían trenes de dos pisos que alcanzarían velocidades superiores a los ciento noventa kilómetros por hora y que servirían para trasladar colonos alemanes hasta el Caspio y los Urales y otros parajes de Europa oriental de los que hubieran sido expulsados los Untermeschen26 eslavos27.

Toda la masa continental de Europa, con excepción de Suiza (aunque también existía un plan secreto para invadirla), estaría ocupada por el Reich o por Estados fascistas clientes. Como muchos novelistas contrafácticos han señalado, había toda clase de planes para convertir el territorio en una variante siniestra de la actual Unión Europea.

En 1942, el ministro de Economía y presidente del Banco del Reich, el doctor Walter Funk, publicó un ensayo en que llamaba a la creación de un Europäische Wirtschaftgesellschaft —un mercado común europeo—. En él proponía una moneda única, un banco central, una política agrícola común y otras ideas que ahora nos suenan. Ribbentrop presentó un proyecto similar, aunque, para ser honrados, hay que decir que Hitler lo rechazó sobre la base de que no se trataba con la suficiente dureza bestial al resto de la Unión Europea Nazi.

En esta UE Nazi bajo el control de la Gestapo, las autoridades habrían tenido las manos libres para aplicar su detestable ideología racista. Los nazis habían iniciado sus persecuciones en los años treinta, y mucho antes de que Churchill llegara al poder —mucho antes de que se tomara la decisión de seguir combatiendo— ya estaban trasladando poblaciones de judíos y polacos.

Estaban creando guetos cerca de enlaces ferroviarios, como preludio de la «deportación» —y, como Eichmann reconoció más tarde durante su juicio, deportación significaba liquidación28—. Sin control alguno y, las más de las veces, sin críticas de nadie, los nazis habrían seguido adelante en su empeño de masacrar a quienes les disgustaban: los judíos, los gitanos, los homosexuales, los enfermos mentales y los nacidos con alguna discapacidad.

También habrían dado rienda suelta a su imaginación para la puesta en práctica de sus experimentos con la carne de los hombres: tan horribles, fríos, inhumanos y soberbios que no caben en mente humana. Cuando Churchill, más adelante, durante aquel mismo verano de 1940, dijo que Europa estaba hundiéndose en el «abismo de una nueva Edad Oscura, más siniestra y quizá más prolongada por las luces de la perversión científica»29, acertaba de pleno.

Este es, pues, el mundo alternativo más probable; pero incluso si Hitler no hubiera tenido éxito en Rusia —incluso si Stalin hubiera rechazado su ataque—, ¿habría sido mucho mejor la vida?

Tendríamos delante el reparto de Europa entre dos formas de totalitarismo: en un lado, el mundo aterrorizado por el KGB o la Stasi; en el otro lado, los vasallos de la Gestapo: en todas partes, gente viviendo bajo el terror del aldabonazo nocturno en la puerta, las detenciones arbitrarias, los campos de concentración, sin posibilidad alguna de protesta.

De los aproximadamente doscientos países que ahora hay en la Tierra, unos ciento veinte pueden considerarse democracias de uno u otro tipo, en su reconocimiento del derecho de los votantes a elegir su propio destino. En la mayor parte del mundo se da por buena, al menos de boquilla, la idea de que la democracia es, como dijo Churchill en cierta ocasión, el peor sistema de gobierno que hay en el mundo, quitados todos los demás30. Pero si Hitler y Stalin se hubieran impuesto —o si se hubiera impuesto uno de ellos al otro—, ¿puede alguien creer en serio que la democracia ocuparía el trono que ahora ocupa?

Dada la supersticiosa costumbre de considerar que lo sucedido en la Historia es lo que tenía que suceder, lo justo y adecuado, los seres humanos habrían absorbido una lección muy descorazonadora: que los dioses sonrieron a las tiranías, y que tiranía es, por consiguiente, lo que nuestra especie, por su incompetencia, requiere.

Aquí, en Gran Bretaña, nosotros habríamos aceptado esta bancarrota moral —y no cuesta ningún trabajo imaginar cómo se las habría apañado Halifax (o Lloyd George, o cualquier otro) para persuadir al electorado de que esa era la paz que todos anhelaban—; y también en ese aspecto nos habríamos engañado por completo.

¿Cree el lector que gracias a este acto de cobardía Gran Bretaña hubiese conseguido la paz con los nazis? Como Churchill hizo ver al Gabinete de Guerra, todo acuerdo con Hitler habría acarreado el desmantelamiento de la flota, así como un fatal debilitamiento a largo plazo de la capacidad de Gran Bretaña para defenderse o para rechazar un ataque.

Y ahí estaba sin duda alguna el quid de la cuestión: no se podía confiar en ninguna clase de acuerdo con Hitler. Churchill había acertado plenamente en sus advertencias contra el nazismo, hechas ya a principios de los años treinta, tras haber asistido en Alemania a aquellos desfiles de jóvenes con los ojos iluminados. Fueron innumerables las ocasiones —en artículos de prensa y en discursos— en que denunció la maldad espiritual que los demás preferían no ver: el revanchismo y la agresividad fundamentales del régimen nazi. Ahora, los hechos estaban dándole la razón de un modo irrefutable, en lo tocante a la zona del Rin, a Checoslovaquia, a Polonia y a la apremiante necesidad de rearmarse en que se hallaba el Reino Unido.

Muchos historiadores contrafácticos han señalado que los nazis iban muy por delante de sus rivales en el desarrollo de algunas de las armas más letales del siglo XX: tenían los primeros cazarreactores, los primeros cohetes portamisiles. Imaginemos qué habría ocurrido si los científicos alemanes, en su ansia por derrotar a los soviéticos, hubieran sido los primeros en producir un arma atómica.

Pensad qué habría sido de Gran Bretaña, vosotros, los que caéis en la tentación del argumento revisionista, los que en secreto os preguntáis si a este país no le habría ido mejor con un pacto… Gran Bretaña habría estado sola, enfrentada a todo un continente hostil unido bajo un totalitarismo bestial, y con todo un acerico de cohetes V2 en las plataformas de lanzamiento de Peenemunde. Habría sido una nueva esclavitud, o algo peor.

Hitler no le ordenó a Guderian que detuviera los tanques en el canal del río Aa porque fuera un anglófilo de tapadillo. No frenó el golpe por ningún sentimiento de camaradería entre miembros de la raza aria. Los historiadores más serios están de acuerdo con Guderian: el Führer cometió un error, lo asustó la velocidad de su conquista, temió un contraataque.

Lo único cierto es que para él Gran Bretaña no era un aliado potencial, sino el propio enemigo; a veces balbuceaba cosas a favor del Imperio Británico, pero también reclamaba la completa aniquilación de las fuerzas británicas. No suspendió sus amplios planes de invasión de Gran Bretaña (la llamada Operación León Marino) porque quisiera ahorrarles el mal trago a los británicos.

Lo hizo porque empezaba a resultar demasiado peligroso, y porque había un hombre, un solo hombre, que estaba exhortando a sus compatriotas a que lucharan en todos los terrenos, en las playas y montes y en los aeródromos, que estaba incluso diciendo a su Gabinete de Guerra que antes de rendirse debían todos morir sobre el terreno, atragantados con su propia sangre.

La Operación León Marino no era solo de invasión, sino también de sometimiento. Hitler pensaba arrancar de cuajo la columna de Nelson de Trafalgar Square y plantarla en Berlín. Goering tenía planes para saquear todas las obras de la National Gallery. Iban incluso —máxima infamia— a devolver los mármoles del Partenón a Atenas. Los nazis ya tenían elaborada una lista negra de figuras británicas conocidas por su especial antinazismo, con intención de encarcelarlas a todas o de pegarles un tiro; en un momento determinado, Himmler presentó la propuesta de matar o esclavizar al ochenta por ciento de la población británica31.

Estas eran las posibles consecuencias del pacto que proponía Halifax. Los británicos nos habríamos hecho cómplices de una tiranía totalitaria que devoraría Europa; pero no solo eso: también era altamente probable que al final cayéramos también nosotros.

Si Gran Bretaña hubiera pactado en 1940 —y este es el argumento final, el más importante—, no se habría producido la liberación del continente. Este país no habría sido un baluarte de la resistencia, sino un triste Estado cliente de una infernal Unión Europea nazi.

No habría habido soldados polacos entrenándose con el ejército británico, no habría habido aviadores checos en la RAF, no habría habido Francia Libre esperando y deseando el final de su vergüenza nacional.

Sobre todo, no habría habido Ley de Préstamo y Arriendo32, ni Clase Liberty33, ni los esfuerzos de Churchill por apartar a Estados Unidos del aislacionismo; y, por supuesto, no habría habido Día D, ni heroísmo y sacrificio en la Playa de Omaha34, ni esperanza de que el nuevo mundo acudiera con todo su poderío en rescate y liberación del viejo.

Los norteamericanos nunca habrían entrado en el conflicto europeo si Gran Bretaña hubiese cometido la locura y el error de pactar en 1940. Echando la vista atrás, parece increíble lo cerca que estuvimos, parece increíble que la idea contara con tal cantidad de apoyos.