7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Marea Editorial

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Pasado imperfecto

- Sprache: Spanisch

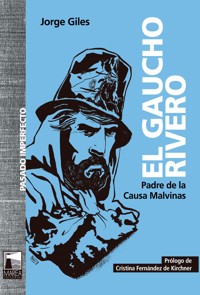

¿Cómo es posible que un héroe de tamaña magnitud haya sido relegado al olvido por tanto tiempo? Si Malvinas es una herida irresuelta por la que Argentina todavía sangra, el Gaucho Rivero es una pieza central de la soberanía de nuestro país: no existe identidad si algunos capítulos de nuestra memoria se han traspapelado, y un capítulo fundamental y poco visitado es la historia del gaucho que se rebeló ante los ingleses y, en condiciones adversas, resistió las fuerzas colonialistas que se apropiaron de nuestras islas. Jorge Giles relata la épica travesía y la heroica resistencia de Antonio Rivero, el gaucho que con patriotismo y astucia enfrentó la embestida británica que, aun siendo superior en tropas, en armamento y en experiencia bélica, no logró doblegar la dignidad de un sentimiento patriótico que dio origen a la Causa Malvinas. Narrada con la tensión dramática de una novela, este libro cuenta el primer desembarco argentino en Malvinas, la construcción de un pueblo y los enfrentamientos políticos y bélicos contra el colonialismo, en el contexto del rosismo y con personajes como Fitz Roy y Darwin siendo determinantes en el destino de la soberanía de las islas. Es abultada la bibliografía sobre la guerra de Malvinas, en 1982, pero es imprescindible, para dimensionar la problemática en su forma más cabal, recuperar y recordar lo acontecido el 26 de agosto de 1833, el día que la rebelión del Gaucho Rivero marcó con fuego la historia de las islas. Este libro nos invita a conocer una historia de heroísmo y resistencia que, a pesar de haber sido silenciada durante más de un siglo, constituye uno de los pilares fundamentales de nuestra identidad nacional: la lucha del Gaucho Antonio Rivero y sus compañeros por la soberanía argentina en las islas Malvinas" (Cristina Fernández de Kirchner, del prólogo del libro).

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 266

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Contents

Nota preliminar

Prólogo - El Padre de la Causa Malvinas

Capítulo I - Amanece en las islas

Capítulo II - La primera proclama soberana

Capítulo III - Con tanta memoria encima

Capítulo IV - El pájaro niño y el guará

Capítulo V - Cosas de pueblo

Capítulo VI - ¿Se acordará la patria de nosotros?

Capítulo VII - La goleta Sarandí

Capítulo VIII - La usurpación británica

Capítulo IX - La dignidad de los gauchos

Capítulo X - El país federal se acuerda de Malvinas

Capítulo XI - Llegó el momento, Rivero

Capítulo XII - El naturalista inglés

Capítulo XIII - 26 de Agosto de 1833, la Revolución de los gauchos

Capítulo XIV - La comandancia del Gaucho Rivero

Capítulo XV - El imperio regresa

Capítulo XVI - La resistencia gaucha

Capítulo XVII - La caída

Capítulo XVIII - El Gaucho preso en el Beagle

Capítulo XIX - El Padre de la Causa Malvinas

Bibliografía

Puntos de Interés

Portada

Jorge, Giles

El Gaucho Rivero : padre de la causa Malvinas / Giles Jorge ; Prólogo de Cristina Fernández de Kirchner. - 1a ed - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Marea, 2025.

Libro digital, EPUB - (Pasado Imperfecto / Constanza Brunet ; 1)

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-823-070-2

1. Guerra de Malvinas. 2. Conflictos Bélicos. I. Fernández de Kirchner, Cristina, prolog.

II. Título.

CDD 982

Dirección editorial: Constanza Brunet

Coordinación editorial: Víctor Sabanes

Edición: Debret Viana

Asistencia editorial: Carmela Pavesi

Comunicación: Verónica Abdala

Diseño de tapa e interiores: Hugo Pérez

Ilustración de tapa: Hernán Cappelletti

© 2025 Jorge Giles

© 2025 Editorial Marea SRL

Pasaje Rivarola 115 – Ciudad de Buenos Aires – Argentina

Tel.: (5411) 4371-1511

www.editorialmarea.com.ar

ISBN 978-987-823-070-2

Impreso en Argentina – Printed in Argentina

Depositado de acuerdo con la Ley 11.723.

Todos los derechos reservados.

Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por

cualquier medio o procedimiento sin permiso escrito de la editorial.

Nota preliminar

Los hechos históricos mencionados en este libro, narrados y dramatizados literariamente, están basados en datos reales, documentados en archivos oficiales y en investigaciones realizadas por distintos historiadores, cuyos textos se citan al final de la obra.

La conclusión que expresa el título de la obra “Padre de la Causa Malvinas”, está fundamentada en la investigación aquí desarrollada.

Es la primera vez que, con toda justicia y legitimidad, se otorga, desde una visión nacional, tal distinción al Gaucho Rivero: la de ser el Padre de la Causa Malvinas, por ser nuestro primer héroe en la lucha por la soberanía argentina en nuestras islas Malvinas.

Prólogo

El Padre de la Causa Malvinas

Este libro nos invita a conocer una historia de heroísmo y resistencia que, a pesar de haber sido silenciada durante más de un siglo, constituye uno de los pilares fundamentales de nuestra identidad nacional: la lucha del gaucho Antonio Rivero y sus compañeros por la soberanía argentina en las islas Malvinas.

Antonio Florencio Rivero, nacido en Arroyo de la China, en la Villa de la Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, el 7 de noviembre de 1808, es mucho más que una figura histórica; es el símbolo de una resistencia inquebrantable frente al colonialismo. Con menos de veinte años llegó a las Malvinas como peón bajo las órdenes de Luis Vernet, pero con el tiempo se convirtió en el referente natural de un grupo diverso de criollos, indígenas charrúas y afrodescendientes, unidos por un proyecto común: construir un pueblo soberano en las islas.

En este escenario inhóspito, los gauchos y sus compañeros levantaron casas, construyeron corrales, celebraron fechas patrias y ondearon la bandera argentina como muestra de pertenencia y arraigo. Sin embargo, su sueño de paz y desarrollo fue truncado el 3 de enero de 1833, cuando las tropas británicas invadieron y ocuparon las Malvinas. Mientras las autoridades criollas optaron por retirarse, el gaucho Rivero y su grupo permanecieron firmes, demostrando que el patriotismo no es una cuestión de jerarquías y uniformes, sino de convicción y coraje.

La valentía de Rivero alcanzó su máxima expresión el 26 de agosto de 1833, cuando lideró una insurrección contra los ocupantes. En un acto de dignidad y coraje, arriaron la bandera británica, izaron la celeste y blanca y tomaron el control de las islas durante varios meses. Este acto, lejos de ser un mero episodio, representa una reafirmación contundente de la soberanía argentina en un contexto de adversidad extrema.

A pesar de su captura en 1834, el gaucho Rivero sigue vivo en la memoria colectiva de los sectores nacionales y populares que lo han reivindicado como un héroe. Su figura fue atacada por la historiografía liberal, que lo descalificó como un “bandolero”. Sin embargo, los hechos y el testimonio de quienes compartieron su lucha revelan una verdad distinta: Rivero y sus compañeros no actuaron por intereses personales, sino por un profundo amor a la patria.

En 1966, un grupo de jóvenes peronistas liderados por Dardo Cabo y María Cristina Verrier tomaron un avión de Aerolíneas Argentinas y llevaron a cabo el Operativo Cóndor, un acto de homenaje al gaucho Rivero, que reafirmó el carácter popular y soberano de nuestra causa. Con este gesto, renombraron simbólicamente “Puerto Stanley” como “Puerto Rivero”, desplegando nuestra bandera en las islas y manteniendo viva la llama de la reivindicación soberana.

Hoy, al recordar a Antonio Rivero, nos enfrentamos a una pregunta esencial: ¿cómo es posible que un héroe de tamaña magnitud haya sido relegado al olvido por tanto tiempo? La respuesta está en la tensión histórica entre dos visiones opuestas: una que exalta la soberanía y la justicia social, y otra que busca acomodarse a los intereses de los poderosos, aun a costa de la verdad.

El gaucho Rivero no fue un “bandolero” sino un patriota que se negó a abandonar el suelo malvinense, incluso cuando otros lo hicieron. Fue el único que, junto a sus compañeros, se alzó en armas contra los ocupantes británicos, defendiendo nuestra bandera y nuestra identidad. Su legado nos llama a reinterpretar nuestra historia desde una perspectiva propia, basada en nuestros orígenes, nuestras luchas y nuestra identidad.

Este libro no solo rescata la figura del gaucho Rivero, sino que también nos invita a reflexionar sobre el presente y el futuro de la Causa Malvinas. Como bien señala su autor, Jorge Giles, primer director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, creado durante nuestro gobierno, conocer nuestra historia es fundamental para construir una patria soberana y digna. Que estas páginas sirvan para iluminar el camino hacia una Argentina que, sin claudicar en su memoria ni en sus derechos, se proyecte con esperanza hacia el porvenir.

–Cristina Fernández de Kirchner

Capítulo I

Amanece en las islas

Ese jinete que galopa sobre el horizonte de Malvinas en su caballo ruano, con la melena al viento y cubierto con un poncho desflecado por el paso del tiempo, ese jinete, digo, se llama Antonio Rivero, el gaucho Rivero para sus compañeros tan gauchos como él.

Gaucho entre los gauchos, Rivero.

El tañido de su corazón anunciaba retirada en ese mes de marzo de 1834, cuando los ingleses le venían mordiendo los talones desde la tierra y el mar.

La Revolución del 26 de agosto de 1833 había sido derrotada; pero su causa no.

Latían el gaucho y su caballo criollo a un mismo tiempo y ritmo.

Latían acelerados. El viento embravecido que venía del mar ponía lo suyo y en sus remolinos llevaba y traía las voces y los gritos de sus perseguidores, y ese corazón a punto de desbocarse que no le daba tregua.

A un hombre como Rivero le podía estallar la cabeza, pero no el corazón, que era su única brújula en circunstancias así.

Cuando vio la loma y el charquito de agua, Rivero no dudó un instante. Se apeó del ruano buscando un refugio que los ocultara al menos por un rato. No daba para más ese corazón, y el Gaucho sabía que debía resguardarlo. Arrodilló a su pingo y le fue sirviendo con las manos ahuecadas un trago de agua, y otro y otro. Luego lo acostó sobre la turba y tomó un sorbo él. Quería hablarle a su amigo, pero no podía hacerlo para no delatarse; de todos modos solo le respondería con su respiración desbocada.

Después de atravesar el camino que bordeaba la estancia La Tapera, debía pasar por el Corral Grande, cruzar el istmo sobre esa lengua de mar que cruzó tantas veces con don Emilio Vernet, llegar al Rincón de la Polaca, avanzar por las afueras del pueblo “Rosas”, y desde allí cabalgar hasta cruzar el arroyo La Horqueta y subir hacia Dos Lomas y seguir buscando el mar, y si no fuera posible acampar, volver sobre sus pasos hasta encontrar, más al Sur, el Rincón de San Martín, y llegar al mar y tratar de escapar o morir, libre, como viven los gauchos libres.

Pero le faltaba mucho aún, y ese viento destemplado le venía jugando en contra, a él y a su caballo malvinero.

A lo lejos los gritos se entrecruzaban con órdenes en inglés y en español. Alcanzó a escuchar su nombre como un alarido de muerte:

“¡Antook!”.

“¡Rivero!”.

“¡Rendite, Rivero!”.

“¡Entregate, Gaucho!”.

Tenía algo de frío, pero transpiraba. Jadeaba entrecortado. Tenía temor de que lo pudieran escuchar. A él o a su corazón, que eran lo mismo. A él o a su caballo que también jadeaba. A él o a ese cormorán que levantó vuelo sobre su cabeza.

De pronto, el silencio. Se arrastró lentamente para ver mejor el horizonte detrás del río de piedra. Vio a los soldados ingleses con fusil en mano y a un par de gauchos a la par haciéndole de baqueanos.

“Hijueputas”, masticó para adentro. “No hay peor astilla que la del mesmo palo”. Luego se calmó. “Los desorientamos”, se dijo una y otra vez, mientras su caballo daba un último bufido. Y recién entonces, el gaucho y el ruano se quedaron dormidos. Pero no lo sabían. Creían que estaban despiertos y solo estaban soñando; con un ojo cerrado y con el otro abierto.

“Ahora estamos solos de toda soledad”, pensó Rivero.

“Soledad –repitió–, como se llamaba el puerto de la isla cuando recién llegamos y don Luis que se porfió después en volver a llamar Puerto Luis a nuestro pueblo en Malvinas”.

Ahora solo estaban la tierra y la turba y las piedras y esta soledad que dolía tanto o más que el frío y la neblina, que seguían avanzando desde la orilla del mar y de aquella vida que truncaron con sus cañones y fusiles, primero desde la fragata estadounidense Lexington y luego, desde la nave inglesa Clio.

“Hijueputas todos”.

El gaucho se cobijó al lado del caballo hermano, el caballo amigo, el caballo cómplice de tanta patriada; bufó el caballo recobrando el aliento y Antonio Rivero le acarició el hocico para que siguiera calmo y no delatara al viento donde estaban ocultos. El Gaucho sabía o lo intuía, que para el caso da igual, que esa incertidumbre había llegado para quedarse, como la intemperie que era su techo y su cielo y su norte cuando salían las estrellas y tenía cómo guiarse en medio de la nada, sin farol ni lumbre.

Quizá no lo pensaba Rivero, pero a su modo él estaba haciendo patria; o quizá más justo es pensar que él mismo era la patria, dejando su estrella y su huella en Soledad, para cuando un día la historia viniera a rescatarlo.

El gaucho Rivero se dormía y el sueño siempre era el mismo: navegaba cinco meses desde Buenos Aires, hasta llegar a Malvinas en su primera y única vez.

Amanecía en las islas cuando el barco que traía a Luis Vernet, sus capataces y sus gauchos escondidos en la bodega, arrimaba a sus costas. El ventarrón empujaba a la nave como a una cáscara de nuez. Vernet salió a cubierta a dirigir el amarre, a los gritos pelados, orden y contraorden en ese idioma suyo, mezcla de criollo y alemán-hamburgués.

Ese hombre fornido, retacón, con los mofletes rojos y la barba tupida era el típico ambicioso que, una vez que decidía cuál sería su empresa, acometía como un toro bravío contra cualquier adversidad que se le presentara. Era su primer viaje a las islas, pero debido a las inclemencias y todas las desgracias de esta travesía, ya se sentía un marino con enorme experiencia.

El barco era suficiente para albergar a todos, caballos, indios y gauchos, marinos europeos dependientes de Vernet; un barco hecho a la medida de semejante aventura.

Se llamaba Alerta, el bergantín mercante; Vernet se lo había comprado a un tal Manuel Peman por cuatro mil pesos duros. En su bodega transportaba al menos 25 gauchos que estaban dispuestos a trabajar en la construcción de un nuevo pueblo, allá en Malvinas.

Los caballos subirían después, en Patagones, si es que no naufragaban antes.

¿Cómo fue posible que en esa bodega maltrecha viajaran por el mar austral, apretujados y sedientos, apretujados y hambrientos, apretujados y olorientos, 25 gauchos y medio centenar de caballos que a medida que se iban muriendo eran arrojados al océano sin ceremonia previa?

Dicen que en el fondo del mar que baña nuestra Patagonia hay caballos criollos galopando hacia Malvinas, eternamente.

A principios de enero de 1826 Vernet fue notificado por los oficiales en tierra de la flamante Marina criolla que, con el puerto de Buenos Aires bajo el bloqueo de las naves de guerra del Imperio de Brasil, no sería posible navegar sin correr peligro.

Don Luis no se amilanó y solicitó que le permitieran intentar, al menos, iniciar la travesía hasta Malvinas, bordeando la costa argentina.

—A su entera cuenta y riesgo, usted podrá zarpar —le respondieron.

Se dirigió a paso rápido hasta el Alerta, esa pequeña aldea flotante que esperaba anclada en el muelle del puerto; informó a su hermano Emilio y a Loreto Sáez, su cuñado, los peligros que podrían enfrentar si decidían levar anclas, y como si fueran un solo hombre acordaron que sí, que valía la pena el intento, y a renglón seguido se comprometieron a informar la decisión tomada a los gauchos que trabajaban en la bodega.

Detrás de los hermanos, siempre como una sombra fiel, iba el capataz Aniceto Oviedo; tenía la experiencia de haber estado en Malvinas dos años antes acompañando, junto a Emilio Vernet, la patriada que encabezó el comandante Pablo Areguatí.

Aniceto terminaba de ordenar y ajustar la carga en el interior del bergantín junto a los gauchos que venían trabajando sin descanso desde días anteriores.

Las cajas y los bultos fueron de mano en mano hasta llenar la bodega con la carne fresca y la carne charqueada; las galletas, la grasa, los pavos y las gallinas, el trigo, el maíz, la harina, la yerba y el vino, las verduras y frutas, la miel, el tabaco y el aguardiente. Más atrás iban las telas, la ropa, las botas, los suecos y los zapatos y los ponchos y la cal, algunas carretillas y arados, algunas herramientas, sogas y postes de madera.

Un lugar privilegiado, a cuidar en la travesía, estaba reservado para las guitarras que cargaron a bordo.

Luis Vernet aguardó que terminaran la tarea y habló con voz estridente:

—Escúchenme todos, el puerto de Buenos Aires está bajo el bloqueo de la flota naval del Imperio del Brasil, se cree que acechan unas 30 naves de guerra extranjeras, pero igual vamos a navegar, vamos a levar anclas, hacer las velas, navegar en lastre, y marchar en absoluto silencio bordeando la costa hasta llegar a Carmen de Patagones, donde nos esperan los indios con los caballos que compré para llevar a las islas. Nadie hará nada sin recibir mis órdenes.

—¿Cuándo salimos, patrón? —preguntó uno de los gauchos.

—Mañana mismo —respondió don Luis.

Al amanecer del 12 de enero de 1826 partió el barco costeando la ribera por el canal natural que los llevará una cierta distancia hasta poder surcar, finalmente, las aguas del mar.

Por el ojo de buey del camarote del capitán se podía ver una serie de barcos brasileños acechando el puerto de Buenos Aires.

Nadie habla. Nadie silba. Nadie canta. Nadie toca la guitarra. Nadie sube a cubierta. Nadie muestra una bandera.

—Si nos ven, nos bombardean —expresó en voz baja don Luis; Emilio asintió solo con un gesto.

La guerra contra el Imperio de Brasil estaba desatada y el almirante Brown se aprestaba a escribir las mejores páginas de la historia naval argentina.

Si les pudiera hablar a esa tripulación del Alerta, el irlandés más argentino que se haya conocido en estas tierras también les habría dicho aquello que cinco meses después sentenció ante el Combate de los Pozos: “Fuego rasante, que el pueblo nos contempla” y el fuego rasante de esos gauchos era construir un pueblo allá en Malvinas, el fuego era la patria que llevaban cobijada dentro de esa bodega del barco.

Luis y Emilio dan las instrucciones y el Alerta avanza despacito. Los 25 gauchos y un antiguo convicto, que estuvo preso en Malvinas desde 1790 a 1811 y ahora oficiará de baqueano, viajan escondidos en la bodega en absoluto silencio, como pidió Vernet.

Así transcurrió el primer día y la primera noche, y al siguiente amanecer bajó don Luis a la bodega y les anunció, tras una carcajada de satisfacción, que habían burlado el bloqueo y ya estaban navegando sobre el mar argentino.

Los gauchos festejaron sobriamente la noticia.

Ahora van directo hacia Carmen de Patagones donde subirán a bordo de la nave los caballos que encargó don Luis con destino a Malvinas. El temor y la incertidumbre se olían en el aire del barco junto a otras pestilencias.

—¿Dónde entrarán tantos caballos? —preguntaron los gauchos.

—En la bodega —respondió tajante don Luis sin otorgar ningún derecho a la duda.

Pero algo, no del todo previsto, iba a suceder al acercarse al Fuerte El Carmen, en Patagones, ocho días después de zarpar de Buenos Aires.

Una corbeta del Imperio brasileño, la María da Gloria, bloqueaba el paso entre el Alerta y la costa; con todos los reflejos afinados en un tono mayor, don Luis hizo enfilar rápidamente la proa hacia las orillas pantanosas de Bahía Blanca, alejándose de allí.

En esos dos meses y medio de navegación bordeando el sur de la provincia, los hermanos Vernet pudieron superar todas las veces en que la corbeta brasileña los acosó de cerca; los abordó dos veces, les mostró sus sospechas sobre si el Alerta era un simple barco de carga o si era parte de la flota naval argentina, los amenazaron con llevarlos al arrastre, presos hasta Montevideo, si no ponían proa inmediatamente hacia Malvinas, como declaraban en su carta de navegación; de todas fueron zafando, eso sí, pagando el alto costo de tener que arrojar al mar todas las cartas y los pliegos y las instrucciones militares que el gobierno de Buenos Aires le pidió a don Luis que entregara en absoluto secreto al comandante Martín Lacarra, jefe cívico y militar de Patagones.

—Antes de que caigan en manos del enemigo, mejor arrojarlas al mar —se resignó Luis; y en ese fondo de cachiyuyos y peces quedaron los papeles.

Pasó enero, pasó febrero, pasó marzo, pasó abril y recién en los primeros días de mayo pudieron subir al barco 48 caballos criollos que serían indispensables para el trabajo en Malvinas, como indispensables eran los gauchos con los que iban a compartir la bodega en el tramo final de la travesía.

En ese puerto de Bahía Blanca, también subieron a bordo los víveres y materiales que don Luis había pedido con antelación:

2 Pipas de Caña o Aguardiente de la que sea más barata; 2 piezas de paño colorado; 1 pieza de paño azul con estrella cosida; 6 dagas cuchillas surtidas; yerba regular; yerba inferior; 10 arrobas de azúcar blanca; 20 arrobas de azúcar rubia; 10 arrobas de pasas de higo; 1 rollo de tabaco negro bueno; 16 arrobas de arroz; una cuarta pipa de miel; un barril de sal; varias tiras de charquis; un surtimiento de cuentas más buscadas por las indias, por valor de 20 pesos; los regalos ofrecidos al cacique, que son una sarga correntina bordada que sea buena; un pañuelo grande de rebozo para mujer; una bolsa de trigo y más papel para seguir escribiendo.

Ya en pleno océano, después de atravesar días y noches de mar embravecido echando rumbo finalmente a Malvinas, los hermanos Vernet y los gauchos a bordo pudieron observar en lontananza un perfil de las islas; fue entre el 10 y el 11 de junio, el mismo día que el almirante Brown derrotaba al Imperio del Brasil en el Combate de los Pozos; pero ellos recién sabrían de la hazaña patriótica muchos meses más tarde.

Finalmente, el 15 de junio de 1826, cinco meses después de haber zarpado desde Buenos Aires, el Alerta llegó a las Islas Malvinas.

Para frenar la depredación de nuestro mar en Malvinas y defender nuestro territorio soberano, había que fundar un pueblo, y esa era la meta que llevaban a bordo los patrones y los gauchos.

Los imperios fundan colonias y fortalezas militares, nosotros, los argentinos, fundamos pueblos, como en Malvinas.

Fondearon el barco lo más cerca de la orilla que les fue posible y se dispusieron al agua los botes auxiliares que traía el Alerta.

Don Luis dio las primeras instrucciones con un vozarrón que alertó tanto a los gauchos como a los pingüinos que observaban desde la costa.

Primero bajarían en los botes don Luis y don Emilio Vernet, en uno, y el capataz Aniceto Oviedo, en otro.

Bajaron los tres hombres en sus respectivos botes, mientras sus caballos fueron caminando por una plancha de madera que sobresalió de la bodega para facilitar su llegada al agua.

Aniceto se quedó con su bote pegado al barco mientras los hermanos remaban hasta la orilla, llevando de las riendas largas a dos de los caballos en mejor estado que iban nadando alegremente, como si se sintieran liberados del corral flotante que los había llevado hasta allí. Todo lo hicieron de manera rápida, no sin dificultad ni temor, pese a que sabían que hacían pie en ese mar tan tranquilo que parecía un lago.

Emilio y Aniceto hicieron de baqueanos porque conocían de antes la escasa profundidad de la bahía en esa punta de la isla. Desde el tiempo de los españoles fue bautizada Bahía de la Anunciación; los ingleses la llamaron Berkeley Sound.

Desde su bote, el capataz ordenó a la tripulación que seguía a bordo, que después de ellos tres, bajaran los primeros gauchos en un tercer bote; más tarde bajarían los postes y los bagayos, y después todo lo demás. Lo demás eran los pingos que sobrevivieron esa travesía, 38 de los 48 embarcados. Finalizada la primera fase del descenso, bajarían los restantes gauchos que venían a construir un nuevo pueblo, el pueblo de Malvinas.

El barril de sal y los alimentos quedarían en el Alerta hasta nueva orden.

Cuando se autorizó que bajaran los primeros gauchos con sus pilchas y cobijas, el silencio y la quietud se adueñó del espacio. Nadie se movió del barco.

Vernet encendió desde la orilla una voz de alarma y de rabia, en ese orden. Aniceto le comunicó a los gritos, para hacerse oír, algo que Vernet nunca hubiese querido escuchar: los gauchos no querían bajar, viendo como veían, desde la cubierta, a los hombres y los caballos hundirse en la nieve mientras los últimos lanzaban al aire temerosos relinchos.

—¿Así que no quieren bajar, cobardes? —gritó el alemán nacido en Hamburgo, arrimando su bote al Alerta.

No terminó de pronunciar la última palabra cuando vio bajar al gaucho aquel, tan joven y tan seguro. Con una mano se sostenía el sombrero y con la otra se agarraba de las sogas que cruzaban desde el puente del barco hasta el bote que los llevaría a pisar la tierra nevada de Malvinas.

Las roldanas hicieron bien su trabajo de bajar los botes y ese día los gauchos pisaron la nieve por primera vez en sus vidas.

Bastó verlo al primero para que surgiera atrás un segundo y un tercero, y la lista de gauchos se completó de repente, y abordaron los botes con los caballos al lado.

Unos patos vapor y unos cauquenes marinos que nadaban en la bahía muy tranquilamente se alborotaron al ver a esos hombres que bajaban del barco con sus caballos en bandada, como si fueran otros pájaros extraños. Y quizá lo eran.

La mañana de Malvinas se llenó de graznidos y relinchos.

Chapotearon en la nieve ni bien tocaron la orilla con sus caballos heridos y cansados. Desde allí marcharon a pie hasta el primer aposento. La nevisca era insoportable. Nadie escuchaba a nadie con semejante viento malvinero.

—¡Huija! ¡Estamos en las islas Malvinas! —alcanzó a gritar un gaucho y la primera sonrisa de esos hombres se dibujó allá en el Sur.

Acomodaron sus cosas en el viejo y amplio galpón español, ya en ruinas, encendieron un brasero, calentaron una gran pava con agua y un matecito caliente empezó a circular, como para ir tirando.

Los gauchos aguardaban de pie alrededor del fogón, frotándose las manos para calentarlas.

Estaban muertos de frío.

Se abrió la puerta violentamente, un poco por la tormenta y otro poco por la rudeza del hombre que la abría, y vieron la figura de Luis Vernet, que si bien era retacón y fornido, parecía más enorme en ese instante en que su silueta se dibujó en la entrada.

El alemán los miró uno por uno, mientras tomaba su mate.

—Y vos, ¿cuántos años tienes? —preguntó Vernet al primero que bajó del barco.

—Veinte años, señor —reveló el gaucho.

—¿De dónde era que venías?

—Vengo de la Villa de Concepción del Uruguay, señor.

—¿Y dónde queda eso? —quiso saber el patrón.

—En Arroyo de la China —expresó el gaucho a secas.

—Ajá, ¿y qué sabías hacer?

—De todo, señor.

—De todo sé hacer yo —lo enmendó Vernet y preguntó insistente cuál era su oficio.

Y el joven Gaucho respondió:

—Soy gaucho nomás.

—Peón de campo, querrás decir —lo corrigió el hamburgués, ampliando la conversa, como si quisiera demostrar a todos que el único que mandaba era él.

—Acá tengo tu contrata firmada y dice que eres peón de campo.

El criollo, porfiado, nuevamente contestó:

—Soy gaucho nomás.

El joven lo miró a los ojos al comerciante de Hamburgo y le amplió con orgullo:

—Como dije en Buenos Aires con la contrata, yo sé agarrar al caballo cimarrón y amansarlo, agarrar y carnear las vacas, hacer buen charquis con la res, tener el campo listo pa’ la hacienda y el cultivo, de eso sé, señor.

Vernet siguió pasando lista a los que se anotaron para viajar a Malvinas cuando de pronto se volvió de nuevo hacia el primero de la fila y le endosó:

—No me recordaste cómo te llamas.

—Usted no me preguntó, señor —respondió con igual firmeza el peón. Y calló nuevamente. Vernet se contrarió. No le gustaban los gauchos retobados. Pero por la traza y la mirada pensó que este le serviría para las duras faenas que acá en las islas les esperaban.

—Y entonces, ¿cuál es tu nombre?

—Me llamo Antonio Rivero, señor, Antonio Florencio Rivero.

Ni el gaucho ni el patrón ni nadie se imaginaban que ese joven sería unos años después un fragmento oculto en la historia épica de los argentinos.

Historia oculta durante más de un siglo, y fue la que alumbraría como pocas la vieja querella con los ingleses por la usurpación de las Malvinas.

—Vayan dejando sus cosas aquí, coman algo primero que allí trajimos charqui y ginebra y después se vienen para afuera que les vamos a mostrar la isla hasta donde lleguen los ojos; desde mañana mismo tendrán a disposición, como dice la contrata, toda la carne que quieran —encomendó risueño don Luis Vernet.

Antonio era el más joven, pero no era el único joven. Miraba siempre como en estado de alerta y asombro. Había crecido así. Se había formado así. Parecía desconfiado, pero no lo era cuando lo trataban bien. Tampoco era un gaucho confianzudo. Sabía cuál era su lugar y se atenía a él. Acomodó sus pocas pertenencias sobre el catre de campaña que le indicó el capataz, hizo el gesto habitual de acomodar su larga cabellera con las manos y fue el primero en hacer fila para marchar hacia el lugar donde los esperaba nuevamente el patrón.

Cuando marcharon, siguiendo a Emilio, hacia las tierras que estaban más allá del pueblo en ruinas, allí donde construirían los ranchos con las pocas maderas que traían en el barco más la turba y paja del fachinal, se cruzaron con cuatro o cinco guará, y Antonio se sintió por un momento más acompañado, más en su tierra, como si Malvinas fuera la extensión sur de su pueblo entrerriano. No dudó en llamarlo aguará-guazú, porque para él era un aguará-guazú, como el que solía ver a distancia cuando era un niño y se escapaba a la siesta hasta el arroyo más cercano a jugar y recoger mandarinas para su madre. Pero se asombró cuando un guará de Malvinas se acercó hasta él y caminó mansamente a su lado, como si lo conociera desde siempre, y se echó a dormir después, mientras los gauchos levantaban las paredes y ponían los techos provisorios de los ranchos para pasar la primera noche de ese primer día en Malvinas.

Este bicho no es huidizo como los de mi pueblo, habrá pensado el gaucho.

La nevisca no dejó de caer durante muchos días.

Capítulo II

La primera proclama soberana

Las Malvinas siempre estuvieron allí. Son hijas de los mismos vientos de la Patagonia.

Para no extrañar tanto su primer origen terrenal, los pájaros y los lobos del mar van y vienen entre las costas del archipiélago y las del continente, llevando cantos de amor y olvido, de amor y cielo, de amor y mares.

Cuando los ingleses invadieron Buenos Aires, en 1806 y 1807, y se fueron derrotados por la resistencia criolla, entendieron que aquí había un pueblo que aún no tenía apellido legal, pero tenía alma propia.

Tendrían que buscar otra playa de desembarco para dominar el sur del ancho mar y acentuar los lazos de sus dominios imperiales ayudados por los señores de galera y levita de un país que empezaba a pujar para nacer.

Sabían que más allá del Sur estaba el sur de la Patagonia, con dos islas inmensas y un paso vecino al océano Pacífico. Era la playa apetecible por las potencias imperiales desde el fondo de los tiempos. En la carta de navegación de la Armada imperial los esperaba Malvinas para ensanchar su mundo de conquistas. Serían suyas de una vez y para siempre, se juraban en los palacios de Londres.

Intentaron que fueran suyas allá por 1766, en ese fuerte militar que llamaron Port Egmont, mirando el Atlántico desde la isla que está más al occidente, la Gran Malvina.

Pero los españoles aquella vez, tan tercos y porfiados como los ingleses, se quedaron finalmente con las islas por legítima defensa acordada en las leyes que regían la navegación mundial y los británicos se tuvieron que ir con el rabo entre las patas. Tendrían que esperar pacientemente una nueva ocasión, y esa nueva ocasión no tardaría.

Cuando Antonio Rivero llegó a Buenos Aires desde su pueblo de pájaros y ríos, los muros y las paredes de la gran aldea aún guardaban los rastros de la resistencia y la reconquista del pueblo de los porteños.

“Mueran los ingleses” era la pintada más común y desgastada por el tiempo que aún se dejaba leer en esos muros coloniales.