Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: GES Grupo Editorial Sur

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Spanisch

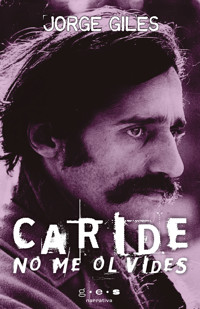

Caride ya era un mito, un prócer, una leyenda del peronismo antes de caer y desaparecer. Estas memorias, sus memorias, están cargadas de mística, pasión, entrega, convicción y mucho amor por la vida. En Caride, no me olvides, Jorge Giles reconstruye la figura de Carlos Caride y la vuelve literatura en esta novela de no ficción formada a partir de la investigación periodística y las conversaciones con la familia, los amigos y los compañeros militantes que acompañaron el tramo final de la existencia de Carlos.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 540

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Jorge Giles

Caride

No me olvides

Caride

No me olvides

Giles, Jorge

Caride, no me olvides / Jorge Giles. - 1a ed - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Grupo Editorial Sur, 2024.

Libro digital, EPUB

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-8955-36-0

1. Novelas. I. Título.

CDD A863

GES®- Grupo Editorial Sur

Prensa & Comunicación: Milena Salvador

Coordinación General: Ona Ballesteros Gravino

Dirección: Ture Salvador

Foto de solapa: Maylén Giles

Foto de tapa: Archivo diario Noticias, 1974

GES®- Grupo Editorial Sur

Santos Dumont 3454, Piso 3, Depto 24 / CP1427 CABA

www.grupoeditorialsur.com

Enlace con los Medios

www.grupoeditorialsur.com

Primera edición en formato digital: mayo de 2024

Versión 1.0

Digitalización: Proyecto451

ISBN edición digital (ePub): 978-987-8955-36-0

Queda hecho el depósito que previene la ley 11.723

Introducción necesaria

Este es un libro destinado a todos los públicos, a todas las edades, a todas las identidades.

Es un texto narrativo, provocador y hasta insolente, porque no busca amigarse ni con ninguna versión oficial ni con las “costumbres correctas” de la vieja política, sino, por el contrario, busca conmover todas las formas acomodaticias de esas costumbres siempre especulativas de la politiquería, para pintar una vida signada por la pasión y la voluntad de querer cambiar el mundo.

No es un ensayo de historia, es una novela que nos permite retratar íntegramente y por primera vez a Carlos Alberto Caride, militante peronista nacido en la ciudad de Buenos Aires el 31 de octubre de 1942 y caído en un enfrentamiento con la última dictadura cívico-militar el 28 de mayo de 1976.

Caride es el eslabón perdido o, si se prefiere, el primer eslabón de esa “generación diezmada”, como llamaba Néstor Kirchner a su propia generación. Sin embargo, creemos que la historia popular no le dio aún el justo lugar que se merece. Este libro quiere contribuir a remediar ese olvido.

El primer registro militante de su corta e intensa historia, data de su participación activa en el bombardeo contra el pueblo reunido en Plaza de Mayo el 16 de junio de 1955, socorriendo a los heridos y colaborando con los soldados leales al gobierno democrático y popular de Juan Domingo Perón. Tenía apenas trece años.

Derrocado Perón, tres meses después, Caride se suma a los jóvenes que impulsaron la primera Resistencia peronista. Tenía quince años cuando lo designaron miembro de la primera mesa nacional de la Juventud Peronista. Desde entonces, no descansó nunca en su empeño por construir una sociedad mejor, más libre, más justa, más soberana. Una sociedad más bella y humanitaria.

En ese tiempo de resistencia y persecución despiadada de la dictadura presidida por el general Aramburu y el almirante Rojas, llamada Revolución Libertadora y rebautizada “Revolución Fusiladora”, los jóvenes peronistas se reconocían en las calles por llevar en sus solapas una flor de nomeolvides. Por eso el título de esta novela: Caride, no me olvides.

Venimos a contar su vida y, al hacerlo, narramos necesariamente el contexto histórico y el clima de las diferentes épocas por las que supo transitar.

¿Qué sabíamos antes de este libro de Carlos Caride? Poco y nada. Y, sin embargo, quizá la de él sea la prueba más contundente de la continuidad en el tiempo de esa rebeldía juvenil con la que se construye la patria desde hace dos siglos. Caride pudo morir de viejo, pero eligió ofrendar su vida por sus convicciones políticas. Y lo persiguieron, lo difamaron, lo encarcelaron, lo torturaron, lo acribillaron, lo desaparecieron.

Caride, no me olvides es una novela, un texto literario, un texto del género de no ficción, donde se mezcla la investigación periodística con la literatura y donde se construye una realidad en la que busco interpretar la etapa histórica en la que actuó, vivió, militó, amó, sufrió y desapareció Carlos Caride.

Como en toda novela de no ficción, inspirado en mi primer mentor, Rodolfo Walsh, quise ligar deliberadamente la ficción con la realidad que se construye, pero sin falsear el contexto histórico. Todo lo que se cuenta aquí existió de verdad, narrado desde una pluma literaria y ficcional.

Ya dijimos que Caride fue un militante peronista que abrazó esa identidad siendo casi un niño. Su arrojo por sus convicciones las pagó con largos períodos de cárcel.

Conoció el primer calabozo en una comisaría del barrio de Mataderos junto a su hermana, Susana Caride, Envar El Kadri, Tuli Ferrarris y otros jóvenes militantes que colaboraron con los obreros que protagonizaron la toma del Frigorífico Lisandro de la Torre, esa histórica epopeya liderada por el dirigente peronista Sebastián Borro. Allí nació la consigna “Patria, sí; colonia, no”.

Después vendrían los tiempos del presidio largo, de 1962 a 1967, de 1969 a 1973 y un par de meses en 1974. Demostramos, investigación mediante, que la primera acusación que le valió su primera cárcel fue un montaje falaz. Algo semejante ocurrió con la acusación sobre un “complot contra Perón” en 1974; el autor de esa última falacia fue el tristemente célebre López Rega y sus cómplices policiales. Con los propios y respectivos expedientes judiciales, la verdad sale a la luz.

En estas páginas se podrán encontrar reportajes de su época, testimonios de sobrevivientes que, en algunos casos, se guardan respetuosamente sus nombres verdaderos, documentos oficiales, documentos políticos, cartas enviadas por Perón a los presos políticos y hasta detalles íntimos y familiares de Caride.

Las intensas conversaciones con sus familiares y amigos más cercanos nutrió de vida a esta novela de Caride. Conversamos con la hija de Susana Caride, Yamila Sansoulet, con la hija de Carlos, Anita, con su compañera, Susana Burgos, con uno de sus amigos fundadores de las FAP (Fuerzas Armadas Peronistas), Néstor Verdinelli, y con otros viejos militantes que acompañaron el tramo final de la existencia de Caride. Todos estos testimonios están volcados aquí.

El relato literario es fiel a la historia de este hombre íntegro, cuyo nombre se inscribe en la larga lista de los miles de asesinados y desaparecidos por la dictadura. Ojalá que el libro sirva para entender mejor a esa generación y para conocer en toda su dimensión humana y política la verdad sobre la causa que sus protagonistas abrazaron.

Su historia, como la de pocos, es la historia verdadera del peronismo, pero por sobre todo es la historia de un hombre joven que protagonizó la historia política argentina desde 1955 hasta 1976. La vuelta de Perón al país y la derrota política de la penúltima dictadura, por ejemplo, son logros de militantes como Caride. Cuando se quedó sin sus antiguos compañeros de las FAP, Carlitos decidió ingresar a Montoneros. Tenía treinta y tres años cuando cayó.

A medio siglo de aquella breve primavera de 1973 y a casi medio siglo de esa tragedia argentina signada por una dictadura que representó salvajemente a las clases dominantes, la figura de un militante como Caride se impone por su entereza, su honestidad y su convicción de hacer del mundo un lugar más justo para los pueblos que sufren y luchan. De eso trata este libro.

Caride ya era un mito, un prócer, una leyenda del peronismo antes de caer y desaparecer. Se contaban sus anécdotas y otras mil historias que hablaban de él en las peñas militantes, en las reuniones orgánicas o de ocasión. Quizá no todas eran verdaderas, pero así son los relatos de los mitos. Fue una asignatura pendiente durante mucho tiempo escribir estas memorias de Carlitos Caride. Y hoy, que estoy cumpliendo con ese sueño de escritor militante, siento que apenas escribí las primeras páginas de una historia cargada de mística, pasión, entrega, convicción y mucho amor por la vida.

Capítulo 1

Carlitos, no me olvides

No hay derecho a morir así, como este hombre, desangrado.

No hay derecho a que ningún hombre muera así, este hombre, cualquier hombre.

Yace el militante peronista Carlos Alberto Caride sobre una cama desnuda entre vendajes de emergencia. La mujer que lo cura le habla todo el tiempo para que no se duerma, para que no se vaya, para que no se muera.

—Tranquilo, compañero. Hoy no te vas a morir. Es muy temprano aún —le susurra al oído.

Carlitos hace una mueca y emite un sonido que no se llega a entender si es de dolor o gratitud por el aliento de vida que recibe. Luego intenta hablar ante la desaprobación de la mujer que cura sus heridas. Calla un instante, inspira hondo y finalmente habla. O pareciera que habla.

—No me voy a morir —dice—. Al menos esta noche, no me voy a morir —creen escucharlo.

—Ni esta noche ni mañana —le responde la mujer.

Y el hombre contesta, con el soplo de vida que le queda:

—Mañana sí voy a morir, compañera. Mañana, sí.

Nos comíamos el mundo, entonces. Jugábamos sobre la raya todo el tiempo. En el amor, en la militancia, en las relaciones familiares, en las amistades más cercanas y más lejanas. La vida era a todo o nada, la muerte también. “Patria o muerte, venceremos” era algo más que una consigna, era una forma de vestir, de caminar, de respirar, de amar y de luchar.

Entonces, la historia era un vendaval que rompía todos los cerrojos de las puertas, que abría de par en par todas las ventanas y nos hacía sentir que la revolución nos despeinaba el jopo engominado para siempre.

Aprendimos con Evitaque“el peronismo será revolucionario o no será”. Y como haciendo una ronda con ese mandato, Carlitos y sus compañeros sostenían que “la revolución será peronista o no será”.

Allí, en esa habitación que pisan con tal recogimiento que parece que están ante un memorial y no en una casa de barrio, pulsearán la vida con la muerte, a partir de ese mismo momento. Es a vencer o morir.

—No te duermas Carlitos, no te duermas.

Esa guardia de emergencia montonera supo ser antes el living comedor de una casa cualquiera del conurbano bonaerense, una casa celeste, palidecida por el paso del tiempo, propia de una clase media venida a menos, con una mesa mediana, cuatro sillas, un sillón tipo sofá, un viejo televisor blanco y negro en un rincón privilegiado, una pequeña biblioteca de madera repleta de libros y revistas, una lámpara colgando del techo en la mitad de la pieza y un mueblecito rústico sobre el que se apoya el teléfono de la casa familiar.

Lo que no está a la vista es el pequeño arsenal guardado en el embute.

En cambio, el perro sí está a la vista de todos, recorriendo los ambientes, ida y vuelta, como un león enjaulado; no aprende a comportarse como el gato de la casa, que duerme todo el día.

Hay dos cuadros paisajísticos sobre una pared. Pinturas de poca monta, pero de mucho valor para la familia. En la pared principal luce un clásico y añejo retrato ovalado de casamiento de los años cuarenta del siglo XX. La novia toda de blanco, con su prolijo peinado, y el novio de traje oscuro, con un bigotito tipo Clark Gable. Ambos miran muy concentrados a la cámara.

Eran Rita Salvatore y Genaro Mastroianni, los padres de Augusto y Mara, en el día de su casamiento.

Por un pasillo interno se llega, desde el living comedor, a los dormitorios y al amplio baño común.

Una arcada interior conecta la cocina. Y más atrás de la cocina, una puerta da al patio cubierto con un toldo azul y blanco, enorme, que lo pone a resguardo de miradas indiscretas.

El celeste domina todos los ambientes.

El frente de la casa tiene un murito, con un portoncito de madera por donde se entra, atravesando un jardín, hasta la puerta principal de la vivienda, y otro portón muy ancho para que ingresen uno o dos vehículos. El jardín luce rosas blancas y malvones, un limonero y unos canteros con florcitas coloridas según la estación del año. Al lado de la puerta principal, hay una importante ventana con un amplio cortinado gris oscuro que otorga permiso, o no, para entrar la luz del sol durante el día o la del farol de la calle cuando llega la noche.

Por la arcada que une el living a la cocina, entra Marta, compañera de Augusto y madre de ese hijo pequeño que ambos aman tanto como a la propia vida, siempre en riesgo. Con un delantal florido sobre su bata azul, taconea sus zapatos de entrecasa mientras descarga de la bandeja que lleva entre sus manos, algunas tazas, cucharitas, la azucarera y una cafetera humeante, lista para la ocasión.

El aroma del café es un rico incienso en ese templo montonero.

Son las cinco de la tarde

Entra, desde el pasillo, Augusto, acomodándose el cinturón del pijama al salir por cuarta vez del baño en la última hora. Dice, rechazando el café que le ofrece Marta:

—No puedo tragar ni la saliva, Marta. Me sigue doliendo el estómago y creo que estoy levantando fiebre. Debió ser esa chalita, chala o no sé cómo mierda se llama lo que comimos anoche.

—Niños envueltos en hoja de parra —le aclara Marta.

—Es una gastroenteritis lo que tenés —diagnostica Mara, que ingresa al living,acunando a su hija entre los brazos, la otra niña de la casa operativa, y agrega—. Ay, cómo pesa esta nena.

—Y, ya cumplió los dos años —dice Augusto entre retorcijones.

—Yo lo hice igual el café, che. Si lo pueden tomar, mejor. Y si no, lo caliento más tarde —insiste Marta.

Dice Augusto:

—Vomité tanto anoche que creí que me moría.

Dicen Marta y Mara a dúo:

—¿Pero qué decís, Augusto? Ni en broma hables así. Ya se te va a pasar.

Son las seis de la tarde

Golpean la puerta de entrada muy suavemente. Augusto se lleva el dedo índice a la boca, pidiendo silencio, como queriendo escuchar atentamente el tipo y la cadencia del golpe. Dos golpes, un silencio y un golpe seco final. Un par de veces. Sabe que es el compañero que aguardan.

Mara acuesta en el sillón sofá a su hija, luego abre la puerta y saluda con afecto:

—Hola, Pablo.

Pablo es Carlitos Caride, un jefe que saluda siempre con un gesto de ternura.

—Levantemos la reunión; salimos a operar —dice de modo tajante el recién llegado—. El Rafa ya está llegando a la zona —y agrega—. Nos espera en una cita que le di junto a otro compañero.

—¿Cuándo salimos? —preguntan a coro Mara, Augusto y Marta mientras miran por el reflejo el reloj de pared.

Pablo calienta esa destemplada tarde de otoño del 76 contestando:

—Ahora mismo salimos. Vestite que vos venís conmigo —le dice a Augusto—. Y ustedes dos —indica a las mujeres—, nos esperan aquí con la posta sanitaria lista por cualquier emergencia.

—¿Qué posta? Mi maletín médico es lo que tengo acá, Pablo; y Augusto está con gastroenteritis, no puede caminar ni un paso que vomita o se caga encima —le responde Mara.

—Entonces, venís vos sola, Mara, y buscamos a otro compañero que haga de chofer operativo.

El perro husmea el pantalón de Pablo mientras mueve la cola, contento. El gato ni se mueve.

Augusto se ofrece para ir adelante en otro coche haciendo inteligencia sobre el lugar donde iban a operar esa tarde-noche. Mara lo mira entrecruzada y Carlitos le ordena:

—No hacemos inteligencia porque es ahora o nunca y porque además vos estás jodido, Augusto, se te nota en la cara cuando estás afiebrado.

Mara pregunta si no tienen un poco más de tiempo para prepararse y planificar mejor. Augusto transpira por la fiebre y se agarra el estómago con cada retorcijón.

Carlos reafirma, como enfadado:

—La organización trazó una línea política y la vamos a cumplir. Hay que golpear al enemigo allí donde lo encontremos. Y por eso vamos a operar hoy mismo. Ya lo discutimos otras veces.

—¿De qué se trata, Pablo? —pregunta Mara, asumiendo el clima que impuso la decisión de Carlitos.

—Cuando volvía de una cita en Castelar, me crucé con una caravana de milicos custodiando, seguramente, a algún poronga de la dictadura. Los seguí y bajaron en un chalé enorme y allí quedaron apostados en el jardín de entrada —responde Pablo—. Están con un FAL y armas cortas. Conté tres fusiles por lo menos. Así que vamos, nos aproximamos, bajo yo a preguntar por una calle cualquiera y en ese momento hacemos el desarme y nos volvemos. La técnica de ataque es la misma que utilizamos siempre. El Rafa controlará toda el área y los demás hacemos la reducción sin disparar un solo tiro.

—No será tan fácil —dice Augusto—. Ese barrio está lleno de milicos. Digo, nomás —añade y hace un gesto, como pidiendo disculpas por meterse.

Pablo no responde y, en cambio, desenvuelve en silencio sobre la larga mesa del living comedor un plano de la zona. Con un lápiz azul y rojo de carpintero marca el punto de partida, la ruta que transitarán, el lugar del combate de expropiación de armas y las calles de retirada.

—Iremos en tres autos —afirma—. En el primero vamos nosotros. En el segundo va Rafa y otros compañeros. El tercer auto es solamente para contención.

Luego de exponer detalles operativos, mira a los ojos a cada uno y con voz muy firme y convencida dice:

—Compañeros, estas operaciones no las hacemos porque somos aventureros, sino porque somos combatientes de la Resistencia, porque al enemigo hay que enfrentarlo allí donde lo encontremos y porque necesitamos aprovisionarnos de armas para entregar a otros compañeros que están en bolas.

“Ninguno de nosotros dijo nada”, recuerda medio siglo después uno de los protagonistas de esa hora dramática.

Se sigue planificando la operación al compás de la conducción de Pablo. Mientras habla, repartiendo criterios como quien reparte mandarinas a la hora de la siesta, el gato se acurruca en su regazo y, por primera vez, Pablo sonríe.

Antes de salir para el combate, acariciando la cabeza y el cuello del minino, vuelve a sentenciar:

—Mara, vayamos convencidos de que el país va a cambiar y de que la patria será liberada cuando reguemos este suelo, de sur a norte y de este a oeste, con sangre peronista y montonera.

Se hace un silencio absoluto. Estaba todo dicho.

Todos se miran como si fuera la última vez que se mirarían por el resto de sus vidas.

Mientras Marta ofrece café por segunda vez, Mara repasa el instrumental médico que tiene en su pequeño maletín y Pablo, ayudado por Augusto, deja al gato durmiendo donde estaba antes, va hacia los embutes y toma las armas y granadas que llevarán.

Carlitos se muestra tranquilo, pero un poco acelerado, como queriendo empezar y terminar todo ya. Apura a sus compañeros: “Vamos, vamos, que nos vamos”, y mirando el reloj que le regaló Laurita, les informa que el segundo auto operativo ya debe estar en la zona. Con esa voz de mando que tenía, parece que le habla a un batallón entero, aunque eran apenas cuatro montoneros los que estaban esa tarde.

Disimulan la tensión de ese momento con una sonrisa de ocasión. En verdad, sonríen todos menos Carlos.

Es la tardecita del 28 de mayo de 1976 y la casa de Villa Tesei, al oeste del conurbano bonaerense, es lo que se dice una casa operativa de las más completas; para adentro es un arsenal montonero, para afuera es lo que es, una casa parecida a las que hay en la cuadra, la casa de Marta y Augusto, unos vecinos muy normales de un barrio de trabajadores y profesionales medio pelo, que van de casa al trabajo y del trabajo a casa. Tienen un hijo muy pequeño y ahora viven con Mara, la hermana de Augusto, que tiene una niña y está recién separada de su marido.

Nadie sospecha que esa joven médica es una oficial montonera y que su esposo está detenido desde hace un par de años, también por ser montonero.

Aunque estuvieran juntos y a solas, como esa tarde, utilizaban los nombres de guerra que cada uno portaba en sus documentos yutos. Eso sí, hablaban bajito.

Mara, Marta y Augusto confiaban a ciegas en ese comandante que sabían era, nada más y nada menos, Carlos Caride, un prócer del peronismo.

Marta se despide y dice:

—Los dejo solos, pero antes les doy un beso y les dejo mi corazón peronista a cada uno, con el deseo de que todo salga bien. Chau compañeros, cuídense. Los veo enseguida, si Dios y Perón quieren —y va hacia la cocina. Los jóvenes la saludan amorosamente.

Carlos bromea a espaldas de Marta:

—Lo de Dios y Perón me parece que no va.

Son las siete de la tarde

Se miran los tres compañeros y Carlitos dice de inmediato:

—Ajustemos los relojes, Mara. En diez minutos salimos.

Mara deja la modesta posta-maletín en manos de su hermano y va con Pablo y la ferretería hacia el patio con toldo para abordar el auto operativo.

Al llegar al objetivo, repite Pablo a Mara:

—Nos encontraremos con Rafa y el pelotón que nos hará la contención. Acordate lo planificado. Yo bajo a preguntar al primer milico que encuentre por la dirección de una calle cercana, supuestamente desorientado, lo reduzco, operan de inmediato ustedes sobre los otros milicos, desarme total de cortas y largas, y nos rajamos. Recordá que la orden de ataque y retirada la doy yo y nadie más, ¿entendiste, Mara?

Augusto, que los acompañó para abrir el portón, escucha las instrucciones y corrige:

—¡Pero, compañero Pablo! ¿Qué es eso de “nos rajamos”? Emprendemos la retirada, querrás decir. —Se escuchan risas sofocadas.

Responde Carlos, ahora sí, sonriendo:

—¡Está bien, compañero! ¡Así se habla! Pero no hay nada que hacer, soy un jovato peronista. Qué vachaché.

Mara le da un beso en la mejilla a su hermano. Augusto le dice que los espera con un café para la vuelta y ella sonríe mientras enciende el motor, agregando:

—Si volvemos —y añade—. No te olvides de tomar las pastillas de carbón.

Sonríen todos, entre nerviosos y ansiosos por iniciar el primer paso de la operación que los llevaría a recuperar un número importante de fierros para la resistencia montonera.

Aproximación, ejecución y retirada.

Son las siete de la tarde y diez minutos

Se van los dos combatientes, el número uno y la número dos de esa unidad de combate, y la casa vuelve a su ritmo habitual.

Regresa Marta al living, prende la radio con el volumen bajito y enciende el televisor blanco y negro, pero lo deja mudo.

Se sienta en el sofá al lado de su sobrina que está muy dormida y empieza a tejer una prenda que parece el esbozo de una bufanda. Presta atención a la radio y al televisor como esperando noticias. Deja el tejido y acomoda algo en los estantes. Está nerviosa. Muy nerviosa. Habla sola mientras camina de una punta a la otra de la habitación.

Dice Augusto, mirando el retrato casamentero:

—Hacé que todo les salga bien a los muchachos, Vieja, a vos te hablo. Porque a los santos y a Jesús ya los tengo cansados de escucharme y, además, ellos saben que no les creo nada de nada. No me gustó la actitud de Pablo —piensa en voz alta—. Porque eso de regar el suelo con sangre montonera no lo dice nunca antes de una operación. Esa expresión no se utiliza en un momento así. Y encima Mara que dice “si volvemos”. ¿Cómo “si volvemos”? Claro que van a volver sanos y salvos. Qué boludez decir eso.

Marta le acota:

—Andá a descansar que te va a hacer bien. —Y lo tranquiliza— Ya me aseguré de que está bien cerrado el toldo grande del jardín y del patio, así nadie los ve cuando deban entrar y salir por allí a guardar la mercadería que traigan. ¡Otra que la mercadería!

—No voy a poder dormir —dice Augusto—, porque estoy, porque estoy, porque estoy que me como las paredes.

Se sienta en el mismo lugar, sigue escuchando la radio y mirando de reojo la televisión por si pasan algo, alguna noticia, algún “último momento”, y se queda dormido.

Son las siete y media de la tarde

A varias cuadras de allí, Norma Susana Burgos, la compañera de Carlitos, madre de Victoria Eva y Ana Soledad, “Laura” para la organización Montoneros, también espera noticias con el corazón a galope.

Vivían entonces en una casona de Ramos Mejía, en La Matanza, junto a los Carri, Sara y Roberto, una pareja de compañeros militantes que sumaban a sus tres hijas a ese pelotón en retirada.

Eran el rescoldo de aquel fuego montonero que supo ser alguna vez un incendio popular.

Laura no sabía detalles de la operación de rescate de armas que protagonizarían los compañeros esa tarde o noche, pero intuía que algo groso iba a pasar.

Le dolía la angustia de no poder explicarse el porqué de la repentina decisión de Carlitos de salir a operar ese día, sin previa planificación. Justo él, que era un modelo a imitar a la hora del combate. Si lo habrá visto repasar una y mil veces cada paso, cada instante, cada metro cuadrado, cada vía de escape en cada operación.

Carlos era un cuadro nacional y popular en su máxima expresión política y militar. Él tenía que creer primero en lo que se planteaba hacer, para recién después actuar. Así era en todas las cosas de su vida. Estudiaba a fondo sus propios argumentos y los de sus interlocutores. Carlos Caride creía en todo lo que se proponía y lo que se proponía nunca era espontáneo y, si lo era, también era planificado; siempre fue muy crítico de esa categoría que llaman “espontaneismo”.

¿Y, entonces, por qué salió a las apuradas con Roberto, diciéndole a Laura “Adiós, mi amor, este objetivo es muy importante y no puede esperar”? ¿Cuándo lo planificó? ¿Cuándo lo pensó? Es cierto que por normas de seguridad ellos no compartían información sensible, mucho menos si no era necesario. Pero Laurita convivía con él y advertía cada uno de sus movimientos y esa vez todo ocurrió así, tan de repente. No le había comentado nada hoy por la mañana cuando ella fue a la capital.

Una cosa era el ataque furtivo a un enemigo armado, pero una operación más grande siempre se planificaba. «¿Por qué esta vez no fue así?», pensaba sin poder responderse.

Ella regresó esa tarde de un turno médico semiclandestino en la capital. La acompañó Sara, en ese trance tan delicado y violento para las mujeres cuando se deciden. Fue a consultar si era posible o no la interrupción de un probable embarazo, si había riesgos y cuáles eran, si tendría consecuencias o no en el futuro. Porque ella también quería tener siete hijos con Carlitos. Y si no se podía ahora, sería después, cuando pase el olor a muerte que respirábamos todos los días. Una operación así no era, creía ella, una opción sino una obligación. Además, con preguntar no perdía nada.

Carlos, aunque hubiese querido acompañarla, no hubiese podido hacerlo porque tenía prohibido por la organización ingresar a la capital por razones de seguridad. Igual no hubiese querido, aunque la realidad fuese distinta y él no fuera Caride, sino Juan de los Palotes.

Cuando ella regresó esa tarde, poco antes de las seis, Carlos se estaba yendo. Laura, entre sorprendida y preocupada, había intentado retenerlo al preguntar:

—¿Justo hoy tenés que irte, Carlitos? Yo necesito que estés conmigo.

Y él le promete:

—Vuelvo temprano, mi amor, y cenamos juntos y me contás qué te dijeron —le dio un beso en la frente y marchó a su propia operación, sin consulta previa, sin un turno asignado.

Carlitos soñaba con tener siete hijos y llegar a viejo, sentado a la mesa familiar con todos ellos. Pero los dos sabían que ese desfile de cadáveres y desaparecidos que informaban los diarios, la radio y la TV, se transformaba, inevitablemente, en una lápida sobre el futuro deseado.

Aun así, Carlos quería embarazarse de siete hijos; Laura también, pero se negaba a tener que andar corriendo de refugio en refugio con un hijo en la panza. En esos asuntos andaba la vida.

—Es peligroso, Carlitos, entendelo —le decía.

Y Carlitos, que se quedaba sin argumentos para rebatir a su compañera, apelaba a la emoción y a insistir que aun en plena guerra era posible y necesario seguir soñando con las siete sillas alrededor de la mesa.

—Es nuestra apuesta a la vida —explicaba.

—Claro que es posible seguir soñando y deseando tener una gran familia, pero no ahora, Carlitos —susurraba Laura—, por eso voy a hacer esta consulta y lo charlamos después y lo decidimos juntos, mi amor.

Ese hombre, Caride, trataba de llenar, a como diera lugar, todos los huecos de su pobre alma.

Su hermana fue la única familia que supo tener junto a su madre asturiana. Después llegaron sus amigos y compañeros y se agrandó la familia, decía. Pero nunca ocultó que la ausencia del padre le provocó un daño irreparable allí en el corazón, allí cuando lo necesitó y el viejo no estaba, allí cuando quiso contarle sus primeros caños y sus primeros amores, sin poder explicarse cómo un hombre, cómo un padre, puede perderse así de su familia.

Y, desde entonces, el plan de fuga de ese drama de ausencias fue construir una familia, una familia criolla, una familia peronista, una familia de patio con parrilla y una hamaca colgando, una familia que vive en una casa donde puede crecer y donde los siete hijos que soñaba pueden jugar, una familia donde los domingos él haría el asado y pondría la música a todo volumen como se acostumbraba en San Telmo, escuchando tangos y zambas como esa de Jorge Cafrune que tanto le gustaba cantar y tocar con la guitarra: “Zamba de mi esperanza, amanecida como un querer; sueño, sueño del alma que a veces muere sin florecer…”.

Sin embargo, intuía que la muerte les rondaba a cada rato y entonces levantaba las sillas de la mesa de sus sueños y se ponía a silbar una canción de amor en la tormenta.

Son casi las ocho de la noche

Ya avanzada la oscuridad, Laura creyó escuchar un tiroteo en las cercanías de su casa y nunca supo bien por qué se llevó la mano a la boca en ese instante y murmuró para ella sola: “Ese es Carlitos”.

Recordaba su intuición cuando Carlos se despidió de ella y de las dos hijas esa tarde. Mientras lo había abrazado, un ahogo la atravesó como una descarga, desde el centro del estómago hasta la garganta, y se volvió un suspiro, un hondo suspiro, profundo, doliente, amordazado; no quería pensar que era el final del juego, como cuando mirás para el costado mientras el referí observa su reloj antes del último silbido. Laura calló en esa despedida, no quiso preocupar más a Carlitos, que alcanzó a preguntarle en el estribo: ¿Vos estás bien? Ella dijo que sí con la cabeza y él la besó en la frente como ya contamos, ensayando la sonrisa más triste que tenía.

Son las ocho y algo más de la noche

A casi una hora desde que se fueron los compañeros de la casa de Augusto, Marta se levanta del sofá, sobresaltada. Espía por la ventana hacia el jardín de afuera. No se ve nada. Ni los perros de la calle ladran esa noche. Hasta que, de pronto, escucha ruidos y vuelve a mirar por la ventana. Se santigua tres veces y escucha el ronroneo del motor de un auto que se aleja después de que baja un hombre. Marta va hacia la puerta, presurosa, y alcanza a divisar que es Mara la que iba al volante de otro auto que esperaba entrar.

Marta abre el portón de la casa, está muy alterada, su olfato montonero intuye lo peor mientras ingresa el auto hasta el patio de atrás. Cierra el portón y va hacia ellos. María Antonia, Rafa y otro montonero, a quien llaman Sebastián (el que bajó del auto que se retiró) sostienen de los brazos y los pies a un Carlitos herido, como si transitaran juntos esa hora final. Entran a la casa por la puerta de atrás.

Lo acuestan en el sofá. Mara ordena que le dejen libre la cama más grande y hagan hervir agua en la olla más limpia y nueva de la casa y Marta corre hacia la cocina. Augusto se pone de pie. No dice nada, no pregunta nada de lo que quiere preguntar a los gritos, pero en su mirada se acumulan y delatan todos los dolores y todas las tragedias de esa resistencia montonera. No dice nada. Nadie dice nada. Marta y Rafa hacen de auxiliares de Mara sobre el cuerpo de Carlos, que ya está tendido sobre la cama de Augusto. María Antonia y Sebastián cubren la seguridad desde la ventana.

La montonera médica le hace dos torniquetes, uno en cada brazo, por si precisa aplicarle suero en cualquier momento, explica por lo bajo.

Carlos no se queja del dolor, apenas respira. Guarda la compostura del soldado peronista que libró mil batallas. Mara prepara, luego, su escaso instrumental, clava la mirada en Rafael y dice:

—Tengo que intentar sacarle al menos esta bala. —Señala una de las heridas más peligrosas por la zona afectada, a un costado del cuello.

Nadie responde. La sangre por momentos deja de brotar del cuerpo herido del militante heroico, Carlos Caride. Pero ya perdió mucha sangre. Su camisa blanca pinta rosas rojas que se desmoronan desde el pecho hasta la cintura. Lo desvisten muy delicadamente; le sacan la camisa, el pantalón, los zapatos y las medias.

—Déjenme libre la sala —dice Mara, la sala era el dormitorio de Augusto. Y agrega—. Pásenme algodón con mucho alcohol para desinfectar las heridas. Por favor, Marta, pasame una manta, un acolchado y otra sábana limpia para que esté más cómodo Carlitos mientras lo curo.

Corre Marta a buscar entre las cobijas guardadas en su dormitorio lo que le pidió Mara y cuando vuelve al lugar donde yace Carlitos, se anima a preguntar:

—¿Se podrá salvar?

Nadie le responde. Mara contará después que ella pensó «Creo que no», pero prefirió callar. Siguió luchando por la vida de su comandante.

—Pablo es un héroe, compañera, un héroe, la puta madre al milico que lo hirió —dice Rafa.

Augusto asiente con la cabeza, pero está mirando en su cama al Che Guevara muerto sobre un camastro improvisado en una escuelita de Bolivia.

Marta se retira hacia la cocina con el rostro lloroso y el cuerpo convulsionado de dolor, mientras Rafa la asiste, la abraza y la acompaña temiendo que se desmaye.

Dice Rafa, hablando bajito para Marta y Augusto, que se suma:

—Pase lo que pase, hay que cuidar a Pablo. No se debe enterar el enemigo a quién carajo hirieron.

—¿Y los otros compañeros? —pregunta Augusto.

—Vinieron hasta acá con nosotros, dejaron a Sebastián y siguieron viaje, llevándolo a Roberto herido, pero un compañero que hizo de chofer en la contención y que se acercó al lugar cuando escuchó el tiroteo, cayó muerto en el combate. Roberto está herido, pero no tanto como Pablo.

Augusto sintió un hierro caliente que le quemaba el pecho. El que lo reemplazó en la operación, era el compañero caído.

—Apenas pudo arrastrarse un par de metros y allí quedó. —Siguió contando el Rafa—. Nos tiraron desde el jardín, desde una ventana del primer piso y desde la casa de enfrente. Dimos algunas vueltas por un par de calles para ver si podíamos encontrarnos con el resto del pelotón de contención, pero nada. La única preocupación de Mara era levantarlo a Pablo y traerlo vivo o muerto, para que no lo identifiquen los milicos. Por eso vinimos nosotros. Tenemos otra casa de emergencia, prevista por si se pudría como se pudrió, así que pronto sabremos de ellos. Es posible que hayan ido hacia allá. En un rato lo sabremos.

Augusto preguntó por el cuerpo del compañero muerto y Rafa respondió:

—Ya te dije, no pudimos rescatarlo, allí quedó, como ya les conté.

—Debía estar yo y no pude hacerlo —murmura el combatiente que enfermó justo esa noche. Augusto hubiese ido corriendo hasta el campo de batalla a tomar entre sus brazos al miliciano muerto para pedirle perdón.

Marta le dice a Rafa:

—No te preocupes por nosotros, andá con Mara que te necesita.

Entre Mara y Rafa acomodan mejor a Carlos sobre la cama, de un costado primero y del otro después. Querían ver todas las heridas recibidas en el enfrentamiento.

María Antonia vigila por el entrecejo de la ventana que da a la oscura calle y asegura su arma para una contención de fuego de ser necesaria. El farol de la calle esa noche no encendió su luz. Sebastián vigila el lado contrario al de María Antonia.

Mara le aplica una inyección a Carlos y le dice, como si aún la escuchara:

—Es un calmante fuerte, así no duele tanto mientras te limpio las heridas. —Y sigue trabajando sobre las heridas de Carlos, que en un par de minutos parece dormir muy profundamente. En verdad, está agonizando. Prepara luego la mascarilla de oxígeno en ese improvisado quirófano montonero que era, de hecho, el dormitorio de Augusto. Y empieza su retahíla de “Carlitos no te duermas, Carlitos no te duermas”.

Son las nueve de la noche

El reloj avanza y dan las nueve. Con la modesta limpieza quirúrgica realizada, la compañera médica desinfecta toda la zona afectada, vendándola después. Pero la bala policial que se había alojado entre el cuello y la base del cráneo preanuncia lo peor. Mara se propone salvar la vida de ese mito peronista y montonero mientras se preguntaba: ¿Y ahora, por dónde sigo?

Sabía que Pablo se estaba muriendo.

—No te mueras, Carlitos —repite una y otra vez.

Dice Rafa:

—Si no me necesitás, quisiera cubrir la cita de emergencia para intentar contactarme nuevamente con Nilda y darle una mano con los fierros que se tuvo que llevar. Y de paso, pregunto por los demás compañeros que escaparon. Y consulto con la orga la forma de trasladarlo a Carlitos a una posta sanitaria más completa. Voy con el Seba.

Dice Mara:

—Vayan nomás, me arreglo con María Antonia.

Rafa se va con Sebastián. Besa antes la frente de Carlos que se moría inexorablemente y abraza a Marta y Augusto sin decirles nada. Desde la puerta le tira un beso a Mara, que no se despega de Carlos, y le señala la cola. Ella lo tranquiliza diciéndole que no es nada.

Ellos eran toda la orga que quedaba en pie en esa zona, pero Rafa seguía pensando en consultar a “la orga” que supieron ser alguna vez.

Mara le dice:

—No tardes, por favor, no tardes.

Augusto, curioso por la seña que hizo Rafa, mira a su hermana por la espalda, descubre un hilo de sangre en su glúteo derecho y exclama:

—¡Pero a vos también te hirieron, Mara!

—No es nada grave lo mío —dice, y sigue atendiendo a Carlos, pese a esa bala ladina que le entró por la cola y que llevó en su cuerpo hasta el día en que, dos años después, la secuestraron con su hija y con Marta en la estación de Ciudadela del ferrocarril Sarmiento.

De pronto, Carlos parece despertar entre vendajes y dolores muy fuertes. Mara le aplica otra inyección y le dice:

—Tranquilo, compañero, que es para el dolor, no para que sigas durmiendo, porque en algún momento te tendremos que sacar de aquí y llevarte a una posta sanitaria. No te duermas, por favor.

Dice Carlos, recuperando una sobrevida con un hilito de voz en la garganta:

—Laurita… Quiero ver a Laurita.

Mira a María Antonia, tiende las manos y le dice:

—Yo también voy a escribir LOMJE, como vos.

Un silencio profundo se impone en el ambiente. Solo entrecortado por el sollozo de Marta en un rincón.

Carlos queda como dormido nuevamente. Y Mara le cuelga la mascarilla de oxígeno sobre la cara para que respire mejor, al menos por unos minutos; sabía que una garrafa tan pequeña no duraría mucho. La vida de Carlos, tampoco.

Son las nueve y media de la noche

Cuando Mara empieza a cabecear, sentada en el sofá, agotada y con mucho sueño, Pablo estremece su cuerpo y finalmente expira.

Carlos Caride está muerto. Tenía treinta y tres años. Veinte de ellos en la Resistencia.

Augusto, Marta, Mara y María Antonia se ponen de pie respetuosamente al lado del comandante montonero muerto y, sin decir una palabra, levantan los dedos en forma de V para despedirlo. Eso es todo. No hay tiempo para ceremonias. Hay que resolver urgente qué hacer con ese cuerpo sagrado para evitar que caiga en manos del enemigo.

Mara le cierra los ojos mientras por lo bajo dice:

—Hasta la victoria siempre, compañero —una y otra vez. Abre su cartera y saca una hoja escrita con direcciones en clave. Avisa que saldría después de que llegue Laura y mucho antes de que apunte el alba.

Augusto sube una hora más tarde al único automóvil legal que tienen estacionado en la vereda y va a buscar a Laura a la cita convenida por teléfono, para traerla hasta la casa tabicada sin decir una sola palabra, por indicación de Mara.

Son las diez de la noche

Esa noche Laura no había despegado la vista del teléfono, esperando que alguien llame. Y siglos después, llamaron. Atiende Sara. Su cara se transforma a medida que le comunican algo muy feo, muy triste, muy urgente.

Colgó el teléfono y dijo:

—Era Augusto; te pide que vayas a una cita donde él te espera para llevarte a la casa donde está Carlitos. Está herido. De Roberto no me contó nada. Es acá cerca, te acompaño en un taxi y me vuelvo.

Las dos mujeres se miran durante lo que parece una eternidad. No hace falta agregar nada al silencio que sobreviene en el ambiente.

Se visten a las apuradas, Sara y ella, y salen volando hacia el lugar donde fueron citadas de urgencia. Deciden antes que es mejor dejar dormidas a las nenas, “total vuelvo pronto”, dice Sara. Pero Laura alza entre sus brazos a la más pequeña del pelotón infantil, Anita, y atina a decir:

—Me dará cobertura si nos para la cana en el camino.

Inventan un minuto cualquiera y salen.

Son las once de la noche

En la casa de Villa Tesei, les abre la puerta Mara mientras Augusto alza a la beba y la lleva hacia la cocina. Las dos mujeres se funden en un abrazo interminable y Laura, que entiende el mensaje del abrazo de Mara, tan solo repite “Quiero verlo, quiero verlo” y después de llorar un largo rato, pasa a la habitación donde yace Carlos. Solo un velador permanece encendido sobre la mesita de luz.

Laura, entonces, es otra vez Norma Susana Burgos en Mar del Plata, aquella primera vez que cruzaron miradas con Carlitos y supieron que era para siempre que compartirían los ojos y las manos y las bocas y los sueños y las hijas, que no fueron siete, sino dos. Le peina los cabellos y acomoda esos bigotazos que tanto le gustaban. Lo besa en la frente, le acaricia la cara y le habla bajito, casi susurrando para no despertarlo. Le saca suavemente el anillo del casamiento pagano que tuvieron frente al mar, diciendo:

—Me quedo también con el reloj que te regalé para que no renegaras por llegar a destiempo a ninguna cita, porque nunca te gustó llegar tarde a ningún lado, a una reunión o a mi regazo, amor de mi vida. Carlitos, mi pibe peronista, mi jefe montonero, mi amante fiel, mi compañero —lloraba Susana dignamente en esa despedida.

Mara acompaña en silencio la ceremonia de ese encuentro de dolor y amor, de muerte y amor, de despedida y amor. Nunca supo si fue cierto o si se imaginó que Pablo le había dicho en los últimos minutos de su corta vida:

—No sé si saldré de esta, Mara. En serio, che. No lo sé. Siento que estoy jodido. Pero soñé recién, mientras me curabas, con la primera caída en cana, en plena Resistencia peronista. Los milicos siempre quisieron matarme. Hijos de puta. No les daré el gusto de desangrarme ante ellos. ¿Verdad, compañera?

Mara imagina esa escena acercándose a la cama.

—No te vas a morir, Carlitos, no te vas a morir. Una vez la pasamos muy mal, también en otra casa que alquilábamos nosotros en Mataderos, ¿te acordás? Mirá qué destino el nuestro, veníamos de vivir en el barrio de Mataderos y terminamos viviendo en La Matanza —Mara parece reír con su propia ocurrencia—. Vos no te vas a morir nunca, Carlitos. Voy a buscar una flor nomeolvides y te la pondré en la solapa, porque vos sabés muy bien que nos trae suerte a los peronistas. Mara divagaba en medio de tanto dolor. Carlos ya no hablaba ni miraba ni respiraba.

—No me olvides, no me olvides, no me olvides —se escucha repetir a Laura.

Augusto pide permiso y enciende las pálidas luces de la habitación mientras le dice a Laura que dejó durmiendo a Anita en otra habitación.

Marta aprovecha que María Antonia fue al baño y mira a escondidas por las rendijas de la ventana que daba a la calle.

—Ahora se encendió el farol —avisa. Pero nadie la escucha.

Mara, derrumbada en el sofá, no sabe si sueña, si está despierta o si está dormida. Solo sigue imaginando.

—¿Se acuerdan que Pablo nos decía que nada hay que temer antes del final? La muerte no duele, repetía la frase de Rodolfo “El Pelado” Ortega Peña. La muerte de uno mismo es la que no duele.

—Duele la muerte del otro y de la otra —solía decir Pablo—. Duelen las muertes de los compañeros. Duelen las traiciones. Duelen los errores cometidos por estar lejos del pueblo peronista; pero no nos queda otra que salir a pelear para rescatar las armas que no tenemos. Duele que algunos no me entiendan cuando insisto en la importancia histórica que tiene el barrio, el territorio, los sindicatos, el peronismo, este gigante miope e invertebrado, como decía el Gordo. Ay, si pudieran entendernos todos, si pudieran convencerse de que hay que hacer política hasta en los calabozos. Pero no, no entienden o no quieren entender. Después de esta me van a tener que escuchar. Me van a tener que escuchar. Y nadie me podrá acusar que no cumplo las órdenes porque yo las cumplo todas, aunque no esté de acuerdo. En todas las acciones voy al frente de mis compañeros, porque así somos nosotros, los peronistas de verdad, venía diciendo en las reuniones de ámbito y solo allí decía lo que decía, porque para afuera no sale nada de aquí —ordenaba.

Mara se acerca al cuerpo del muerto y se aleja al instante, recordando que en sus últimos minutos Carlitos murmuraba cosas inentendibles mientras respiraba con dificultad. En un momento creyó que seguía hablando. Quizás Carlos estaba pensando para él mismo, es decir, para la historia. O se estaba despidiendo y nadie lo escuchaba.

Mara recuerda que solo una vez contó:

—Yo vi a los compañeros del barrio cuando los gorilas bombardearon la Plaza y los compañeros me gritaban agazapados detrás de un colectivo hecho un manojo de hierros retorcidos: “¡Corré, Carlitos, corré, Carlitos, corré, Carlitos!” ¿Y adónde mierda querían que corra, si no había ni horizonte para orientarme?

»Vivíamos en San Telmo, entonces. A pocas cuadras de Plaza de Mayo. Así que cuando empezó el ataque de la aviación de la Marina, corrimos con mi hermana hacia allá para defender a Perón. Yo tenía trece años, Susana iba por los quince. Un soldado me miró desconfiado cuando le pregunté: “¿Te ayudo?” Arrastraba con su compañero un cañón por la calle Balcarce hacia la Casa de Gobierno. “Y dale, pibe”, me respondió el colimba. Y así estuvimos toda la tarde, resistiendo el golpe de los gorilas.

»Yo vi los cuerpos despedazados de los pibes de una escuela y vi a la maestra arrastrarse hacia ellos para socorrerlos con una pierna menos. Ese día de junio de 1955 aprendí mucho más de peronismo y antiperonismo que todo lo que leí en mis años de cárcel.

»Yo vi cuando mi vieja se quedaba en la cocina es-perando a mi viejo hasta la madrugada y no se resignaba a que mi viejo no volvería más. Y le daba y le daba con que qué culpa tiene el tomate…

»Yo vi cuando Sebastián Borro y Avelino Fernández silbaban bajito por las calles de Mataderos la marcha peronista, prohibida por la “Fusiladora” de Aramburu y Rojas, y ese simple acto era toda una hazaña de la militan-cia. Si me habrán hecho reír esos viejos.

»De allí venimos.

»De cuando nos reconocíamos en las calles por usar sobre la solapa la flor nomeolvides y nos saludábamos con un leve movimiento de cabeza y entonces gritábamos “Viva Perón”, y con Envar y el Tuli Ferraris salíamos corriendo.

»Todavía no decíamos “carajo”, eso vino después.

»Y también recuerdo el día que la cana derribó la puerta de la casa, aquella de la Resistencia peronista, y los recibí a los tiros mientras les gritaba “¡Viva Perón, viva la patria!”. Hijos de puta, no podían creer lo que encontraron.

»En serio, no podían creer lo que encontraron los hijos de puta: la bañera repleta con la plata que habíamos recuperado de un golpe comando con los compañeros. Los primeros milicos que entraron cobraron de lo lindo, pero no de esa guita, sino de los cohetazos con que les di la bienvenida. Pero finalmente me atraparon y me llevaron a las patadas y garrotazos hasta la parrilla y la picana de la federal. “¿De dónde sacaste tanta guita?” Me preguntaban en la tortura. Yo, ni una palabra les decía. Y los tipos más se enfurecían. Hasta que vino un poronga, pero poronga de esos que cuelgan quinientas medallas en el uniforme. El tipo no entendía por qué no utilicé ni un billete para mí. “Boludo”, me decía, “sos un gil, te hubieras rajado al Uruguay o a París o a la concha de tu madre”, me decía, y yo que le respondía escupiendo sangre por la boca, rota de los golpes: “Porque esa plata es de los compañeros”. Se quería morir el tipo. No entendía nada. Nunca nos van a entender.

»”¿La plata la iban a usar para comprar armas, no es cierto?” me pregunta el pelotudo, haciéndose el canchero. Y yo le contesté: “Y, para ir a París seguro que no era”. Faaaa, para qué. Me molieron a patadas y después me reventaron con la picana varios días. Pero jamás les dije la verdad, que esa plata era para traer a Perón a la Argentina.

Mara sigue pensando que quizás Carlitos hizo un alto para respirar mejor, sabiendo que sus compañeros lo esperaban en la tierra y en el cielo de los justos. «Viste cómo es Carlitos», reflexiona.

Carlos Caride sigue muriendo mientras Mara y Laurita y María Antonia le acarician los cabellos con la yema de los dedos.

Son las doce de la noche

—Apagá la luz. Y dame el fierro, que mientras me quede resuello, el jefe soy yo.

Juran las tres mujeres que lo escucharon decir.

Con este tipo de muertos, nunca se sabe.

Capítulo 2

El día que me hice peronista para siempre

El comandante peronista y montonero que yace moribundo sobre esa cama, alguna vez fue un niño peronista.

Era el día 16 de junio de 1955. En el conventillo de Chacabuco 428 de la ciudad de Buenos Aires vivían los hermanos Susana y Carlitos Caride junto a su mamá asturiana, de nombre María Regina González, republicana española, un par de gatos y nadie más. El padre de los pibes había desertado del hogar hacía un montón de años.

Las maestras informaron el día anterior en las escuelas del barrio, el Colegio Don Bosco y el de la Inmaculada, donde concurría Susana, y la Escuela Adolfo Alsina, donde asistía Carlitos, que el día 16 de junio iban a cerrar las escuelas y marchar a Plaza de Mayo convocados por las autoridades escolares a un acto de desagravio a la bandera argentina, ultrajada y quemada por un grupo de manifestantes opositores al gobierno de Perón; los alumnos y alumnas que no contaban con el permiso de sus tutores debían permanecer en sus respectivos hogares. El Don Bosco y la Inmaculada eran colegios religiosos con horario corrido de la mañana hasta la tarde, dictaban clases de lunes a sábados. Ese era el motivo que llevó a la española republicana a inscribir sus hijos allí.

—Nada que ver con los curas y las monjas —mascullaba la asturiana cuando nadie la escuchaba.

Carlos concurría al Don Bosco, pero como había repetido un año por no ir a misa, cursaba transitoriamente en otra escuela vecina.

Susana tampoco iba a misa, pero tomaba el recaudo que Carlitos se negaba a tomar: pedir a los curas el certificado de asistencia. Total, decía Susana, mirá si se van a dar cuenta los cuervos si voy a misa o no.

Susana, con catorce años, y Carlos, recién por los trece, estaban desde temprano sentados en la puerta del conventillo esperando comer y marchar a la Plaza para asistir al acto oficial por la bandera. La asturiana todavía no había salido hacia su trabajo; hoy entraba por la tarde a limpiar.

Limpiaba departamentos y casas en su oficio de sirvienta.

Carlitos corregía: “Mi vieja es obrera de limpieza”.

A los gritos pelados, como se acostumbraba, María ordenó a sus hijos que entren a ordenar sus cuartos.

Vivían a solo seis cuadras de Plaza de Mayo y a cinco del Cabildo. En ese tiempo, el barrio seguía siendo un barrio de tangos y milongas, de casas bajas, de vecinos y vecinas que se conocían como viejos amigos y como tales se juntaban a charlar en las puertas de los conventillos o en el bar y almacén de don Pascual. Un poco más allá, hacia el centro porteño, sí estaban las oficinas de los grandes edificios, los comercios de avenida Belgrano, los tradicionales bares de Avenida de Mayo y, por supuesto, la Casa de Gobierno, con ese balcón tan lindo donde el General le hablaba al pueblo y a los trabajadores.

Carlitos y Susana siempre estaban en la Plaza cuando hablaba el General.

Mientras los chicos limpiaban su cuarto, la madre improvisó unos tallarines con tuco como si fuera un domingo. Iban a almorzar juntos los tres y esa ocasión merecía un buen plato y una buena mesa, pensó la asturiana. Así que a las doce anunció con voz de mando, como si estuviera al frente de un familión de treinta personas:

—¡Hoy comemos temprano!

Eran apenas las doce del mediodía. Pero los apuraba el reloj para llegar a tiempo al acto.

Esa mañana había amanecido nublada y con mucho frío; aun así, la Plaza de Mayo acunaba hacia el mediodía más gente de la habitual. Se podía ver, como de costumbre, a los transeúntes siempre apurados que la cruzaban de punta a punta, los oficinistas de la zona que salían por su almuerzo, algunos pocos turistas y muchos escolares con sus maestras que acudían al “acto oficial convocado en desagravio a la bandera, incendiada días atrás por una marcha opositora al gobierno del presidente Juan Domingo Perón”, algo que iban informando a la gente que, ignorando el motivo de la concurrencia, se acercaban y preguntaban.

¿A quién se le podría ocurrir que en pocos minutos el odio y el espanto los convertiría a todos ellos en una masa de gente herida, mutilada, muerta? ¿A quién se le podría ocurrir que pocas horas después se informaría que más de trescientas personas asesinadas y más de mil heridos era el primer saldo de la masacre en Plaza de Mayo?

Aunque nos cueste creer, eso es lo que sucedió en Buenos Aires aquel trágico día.

María Regina y sus hijos terminaban de comer los fideos cuando escucharon el rugir de aviones en el cielo del pequeño patio que habitaban. Carlitos miró a su madre y después a su hermana con esa mirada tan profunda que tenía cuando la curiosidad lo asaltaba. Salió corriendo a ver. Son muchos aviones mamá, gritó Carlitos desde el pa-tio. María Regina se limpió las manos en el delantal y salió rápidamente con Susana al patio. De repente, la muerte. De repente el horror a cinco cuadras de allí. De repente la tierra se estremeció, el asfalto se estremeció, las paredes del conventillo se estremecieron. Carlitos se calzó a las apuradas los botines de la escuela y María Regina, adivinando las intenciones de su hijo, gritó para que la escuchen hasta en su lejana Asturias:

—¡Usted se queda en casa!

Carlitos, porfiado, le recordó a su madre que todos los pibes de su escuela estarían en la Plaza como les había dicho la maestra y él no podía faltar.

—¿Pero acaso usted no escucha esas explosiones? —preguntó con el corazón en la boca esa madre que acostumbraba a tratarlo de usted cuando se enojaba.

La primera bomba cayó a las 12:40 de ese jueves 16 de junio de 1955. Mató. Dañó a todos los automóviles estacionados sobre la calle Hipólito Yrigoyen. Mató hombres y mujeres. La segunda bomba cayó unos minutos después impactando sobre un trolebús que venía por Paseo Colón, cruzando Alsina. Mató a todos sus ocupantes. Siguieron cayendo más bombas. Dañaron severamente la Casa de Gobierno, donde ya se sabía que allí no estaba Perón. Mató niños y niñas de las escuelas que habían asistido al acto oficial. Cayeron otras tres, cuatro, cinco, decenas de bombas y metrallas sobre la población inerme que corría a refugiarse más allá y más acá de donde caían. De pronto, se ve sobre un recorte del cielo despejado cómo cae en picada un avión militar, ametrallando sobre su “objetivo de guerra”, una humilde señora que apenas había podido socorrer a un par de heridos cuando sintió un profundo dolor en su pierna derecha, cayendo sobre el suelo. Se miró la pierna y la pierna ya no estaba. Un fotógrafo que fue a cubrir el desfile no supo si registrar ese instante de la historia o levantarla y sacarla de allí, y mientras cavilaba, apretó el obturador de su cámara y la imagen quedó fija para siempre, para la historia, para la vergüenza, para testimonio del horror humano. Quizás el piloto naval disparó pensando que disparaba contra las patas en la fuente del 17 de octubre de 1945, apenas diez años atrás.

En ese entonces la Plaza era un hormiguero alborotado de personas que corrían en distintas direcciones y se chocaban entre sí, sin dejar de correr. Algunos corrían escapando del fuego endemoniado del bombardeo y otros corrían en sentido contrario, hacia la Plaza y hacia la Casa Rosada, gritando “¡Viva Perón!” y levantando sus puños impotentes hacia el cielo como si los pilotos genocidas los pudieran escuchar. John William Cooke estaba entre estos últimos, según la versión que circuló entre algunos testigos; con su enorme corpachón de muchacho peronista liberó inútilmente el cargador de su pequeña pistola sobre los aviones que seguían derramando su racimo de bombas sobre la población civil, para ponerse luego a la orden del general Juan José Valle, repeliendo a los golpistas que se atrincheraron en el edificio del Ministerio de Marina. El compañero Cooke estaba dando a luz la Resistencia peronista, pero quizás aún no lo sabía.