9,99 €

Mehr erfahren.

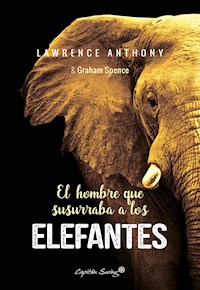

- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

Lawrence Anthony dedicó su vida a la conservación de los animales, la protección de especies en peligro de extinción del mundo. Un día se le pidió aceptar a una manada de elefantes salvajes "problemáticos". Su sentido común le aconsejaba negarse, pero era la última oportunidad de supervivencia de la manada: los matarían si no se encargaba de ellos. Con el fin de salvar sus vidas, les acogió. En los años siguientes se convirtieron en su familia, ganándose su confianza, llegando a estar profundamente unidos, e incluso aprendió cómo se comunican entre sí (con profundos y retumbantes "susurros"). Había comprado Thula Thula, 5.000 acres de tierra virgen en el corazón de Zululandia, Sudáfrica, transformando el campamento de los cazadores (que databa del siglo XIX) en un espacio para la preservación de la vida animal salvaje y un centro para el turismo ecológico. Asumió riesgos enormes: elefantes enfurecidos, vecinos desconfiados y cazadores furtivos. Pero con el tiempo se ganó el apoyo de las seis tribus zulúes cuya tierra limita con la reserva. Un relato inspirador, poliédrico, que ofrece una visión fascinante de la vida de los elefantes salvajes en el contexto más amplio de la cultura zulú en la época post-apartheid de Sudáfrica.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Agradecimientos

A mi madre, por toda una vida de ánimo; a Jason, Dylan y Tanny por su cariño y por mis fantásticos nietos, Ethan y Brogan; a Gavin, Mandy, «el Elegido», Jackie, y Laurie y Wilkie de Camboya. A Terrie, Paul, Cameron y Graham por sus conocimientos y su talento. A la familia Malby. A Hilary y Grant. A Jonno y Stan por su divertida amistad y por negarse a estar de acuerdo con nada, nunca. Al nkosi Nkanyiso Biyela por su sabiduría, a Ben y la familia Ngubane por su maravillosa amistad, al nkosi Phiwayinkosi Chakide Biyela por su previsión y sus dotes de mando. A Barbara, Yvette y todo el personal de Earth Org por aceptar el desafío que supone. A Ian Raper por su iniciativa. A Mehdy y la familia Zarrabeni; a Dave Cooper, el guarda forestal por antonomasia. Bella. Elmien. Marion Garaï. Los chicos Bruwer. Mabona, Vusi, Ngwenya, Bheki, Bonisiwe, Biyela, Zelda, Brigitte y todo el increíble personal de Thula. A David y Brendan por estar allí y hacerlo posible, y a Peter Joseph, Ingrid Connell y Lisa Hagan por su confianza y su apoyo.

Prólogo

En 1999 me pidieron que acogiese una manada de elefantes salvajes en mi reserva natural. Entonces no tenía ni la menor idea de las andanzas y aventuras en las que estaba a punto de embarcarme, ni tampoco del reto que supondría, ni de cuánto enriquecería mi vida.

La aventura ha sido tanto física como espiritual. Física en el sentido de que fue pura acción desde el principio, como comprobaréis en las páginas que siguen; espiritual porque estos gigantes del planeta me llevaron a las profundidades de su mundo.

Espero que el título no se preste a confusión: este libro no trata de mí, porque yo no reivindico ningunas dotes especiales. El mérito es de los elefantes, pues fueron ellos quienes me hablaron y me enseñaron a escuchar.

Ocurrió a un nivel puramente personal. No soy científico, sino conservacionista, por lo que cuando describo las reacciones de los elefantes o las mías me baso simplemente en mis propias experiencias. Aquí no hay pruebas de laboratorio, sino que a base de observación y práctica descubrí qué era más conveniente para ellos y para mí en lo que sería nuestra odisea en común.

No solo soy conservacionista, sino que también tengo la inmensa suerte de poseer una reserva natural llamada Thula Thula. Abarca algo más de dos mil hectáreas de sabana arbolada virgen en el corazón de Zululandia, Sudáfrica, donde antes los elefantes vivían en libertad. Ya no. Muchos zulúes de las zonas rurales no han visto un elefante en su vida. Mis elefantes fueron los primeros ejemplares salvajes que se reintrodujeron en esta región desde hacía más de un siglo.

Thula Thula es el hogar natural de gran parte de la fauna indígena de Zululandia, entre la que se encuentra el majestuoso rinoceronte blanco, el búfalo africano, el leopardo, la hiena, la jirafa, la cebra, el ñu, el cocodrilo y numerosas especies de antílope, así como depredadores menos conocidos como el lince y el serval. Hemos visto pitones largas como un camión y posiblemente tenemos la mayor población reproductora de buitre dorsiblanco de la provincia.

Y, cómo no, también tenemos elefantes.

Los elefantes aparecieron de la nada, como leeréis más adelante. Hoy no puedo imaginarme una vida sin ellos. No quiero una vida sin ellos. Para comprender cómo han podido enseñarme tantas cosas, es imprescindible tener en cuenta que en el reino animal la comunicación es tan natural como la vida misma, y que al principio solo fueron las autoimpuestas limitaciones humanas las que dificultaron mi comprensión.

En nuestras ruidosas ciudades solemos olvidar aquello que nuestros antepasados sabían de forma instintiva: que la naturaleza está viva y que habla a todo aquel que quiera escucharla… y responder.

También debemos comprender que hay cosas incomprensibles. Los elefantes tienen particularidades y aptitudes que la ciencia es incapaz de descifrar. Los elefantes no pueden reparar un ordenador, pero en materia de comunicación, tanto física como metafísica, dejarían boquiabierto al mismísimo Bill Gates. En algunos aspectos esenciales están mucho más avanzados que nosotros.

Es evidente que en el reino animal y vegetal ocurren hechos inexplicables, y no hay nada como observar lo que sucede a nuestro alrededor para cuestionarnos gran parte de lo que siempre hemos considerado una verdad incontestable.

Por ejemplo, cualquier guarda forestal nos dirá que cuando deciden sedar a un rinoceronte para reubicarlo en otra reserva, el día elegido para disparar el dardo sedante no encontrarán ni un solo rinoceronte, aunque el día anterior hubiese rinocerontes por todas partes. De algún modo perciben que van a por ellos y se esfuman, sin más. A la semana siguiente, cuando queramos sedar a un búfalo, los rinocerontes que habían desaparecido estarán ahí mismo, mirándonos.

Hace muchos años observé a un cazador que acechaba a su presa. Tenía permiso para cazar únicamente un joven impala macho soltero, pero los únicos impalas que encontró ese día fueron los que tenían a su cargo hembras con crías. Lo más increíble fue que esos machos a los que no podía disparar se pasearon ante la mira del cazador con todo el descaro del mundo mientras que, a lo lejos, los impalas solteros corrían para salvar la vida.

¿Cómo es posible? Los guardas forestales más prosaicos dicen que se trata, simple y llanamente, de la ley de Murphy (es decir, que si algo puede salir mal, saldrá mal). Si quieres disparar o sedar a un animal en concreto, se esfumará. Otros, como yo, no están tan seguros. Quizá haya un componente algo más místico. Quizá las noticias corran con el viento.

Esta opinión menos convencional es la que defiende un viejo y sabio rastreador zulú que conozco muy bien. Este curtido hombre de la sabana me dijo que siempre que los monos de los alrededores de su aldea empiezan a pasarse de la raya y roban comida o muerden a los niños, el consejo del poblado decide disparar a uno para ahuyentar al resto del grupo.

—Pero esos monos son muy listos —me contó, dándose golpecitos en la sien—. En cuanto decidimos coger la escopeta, desaparecen. Ya hemos aprendido que no podemos pronunciar las palabras «mono» ni «escopeta», porque entonces no saldrán del bosque. Cuando hay peligro, lo oyen sin oírlo.

En efecto. Lo sorprendente es que el fenómeno trasciende incluso a la vida vegetal. A tres kilómetros de nuestra casa hemos construido un pequeño hotel de madera en una arboleda centenaria de acacias y varias especies de angiospermas. En este bosque ancestral, cuando un antílope o una jirafa empiezan a comerse las hojas de una acacia, esta no solo comprende que la están atacando, sino que rápidamente secreta tanino para amargar las hojas. A continuación el árbol emite un aroma, una feromona que advierte del peligro a otras acacias de los alrededores. Estos árboles vecinos reciben la advertencia y secretan tanino de inmediato, anticipándose al ataque.

Ahora bien, las acacias no tienen cerebro ni sistema nervioso central. ¿Qué es lo que toma estas decisiones tan complejas? O, mejor dicho, ¿por qué? ¿Por qué un árbol al parecer insensible va a preocuparse por la seguridad de su vecino y se tomará tantas molestias para protegerlo? Si carece de cerebro, ¿cómo puede saber siquiera que tiene familia o vecinos que proteger?

Bajo el microscopio, los organismos vivos no son más que un caldo de sustancias químicas y minerales. Pero ¿y lo que el microscopio no ve? Esta fuerza vital, el ingrediente esencial de la existencia que comparten tanto la acacia como el elefante, ¿puede cuantificarse?

Mis elefantes me han demostrado que sí. Me han enseñado que en el reino de los paquidermos existen la comprensión y la generosidad; que los elefantes son sensibles, afectuosos y sumamente inteligentes, y que aprecian las buenas relaciones con los humanos.

Esta es su historia. Ellos me enseñaron que todas las formas de vida son importantes para nuestra búsqueda común de la felicidad y la supervivencia. Que la vida es algo más que nosotros, nuestra familia y nuestra especie.

01

La distante detonación de un disparo sonó como el chasquido de una hoguera gigantesca.

Me levanté de la silla sobresaltado y presté atención. Era un sonido que está integrado en el oído de todo guarda forestal. Luego siguió una ráfaga… crac-crac-crac. Bandadas de aves alzaron el vuelo entre graznidos y se recortaron en el atardecer escarlata.

Cazadores furtivos. En el cercado oeste.

David, el jefe de mis guardas forestales, ya corría a nuestro viejo Land Rover. Cogí la escopeta y lo seguí. Subí de un salto al asiento del conductor y Max, mi Staffordshire terrier pinto, se encaramó entre nosotros. Si había aventura a la vista, él no iba a quedarse atrás.

Arranqué y pisé el acelerador mientras David cogía el radiotransmisor.

—¡Ndonga! —gritó—. Ndonga, ¿me recibes? ¡Cambio!

Ndonga era el responsable de mis guardias ovambos y un buen hombre con quien contar en caso de tiroteo, pues había servido en el Ejército. Me habría sentido mejor sabiendo que él y los suyos estaban de camino, pero las llamadas de David solo recibieron interferencias como respuesta. Continuamos solos.

Los cazadores furtivos habían sido el azote de nuestra vida desde que mi entonces novia Françoise y yo adquiriésemos Thula Thula, una magnífica reserva natural en el centro de Zululandia. Ahora llevábamos casi un año siendo su objetivo. No conseguía averiguar quiénes eran ni de dónde salían. Había hablado muchas veces con los izinduna —jefes locales— de las tribus zulúes de los alrededores y siempre me habían asegurado que su gente no estaba involucrada. Les creía. La mayoría de nuestros empleados provenían de las tribus locales y eran excepcionalmente leales. Estos maleantes tenían que venir de otra parte.

Oscurecía con rapidez. Cuando nos acercamos a la cerca occidental, fui aminorando la marcha, apagué las luces y finalmente detuve el todoterreno detrás de un gran hormiguero. David fue el primero en bajar y atravesamos un bosque de acacias con los nervios a flor de piel, el dedo en el gatillo y la vista y el oído atentos. Nuestras armas de elección contra los furtivos eran las escopetas de repetición manual, cañón estrangulado y perdigones pesados, porque en la oscuridad de la sabana las cosas se ponen muy personales. Como bien sabe cualquier guarda de las reservas africanas, los furtivos profesionales dispararán, y apuntarán a matar.

La cerca estaba a cincuenta metros de distancia. A los furtivos les gusta mantener abierta una ruta de escape y dirigí un gesto circular a David, que entendió exactamente a qué me refería y asintió con la cabeza. Él montaría guardia mientras yo me arrastraba hasta el cercado para cortarles la retirada si se iniciaba un tiroteo.

Un acre olor a cordita perfumaba el anochecer y envolvía el silencio como una mortaja. En África, la sabana nunca calla voluntariamente; las cigarras nunca dejan de cantar. Salvo después de unos disparos.

Tras unos minutos de absoluta quietud, supe que nos habían engañado. Encendí la linterna halógena y alumbré la cerca de arriba abajo. No había ningún boquete por donde pudiese entrar un furtivo. David también encendió su linterna y buscó huellas o un rastro de sangre indicativo de que hubiesen matado y arrastrado a algún animal.

Nada. Solo un silencio fantasmagórico.

Como no había huellas dentro de la reserva, comprendí que los disparos se habían producido desde el exterior.

—Maldita sea. Es un señuelo.

En cuanto lo dije, oímos más disparos, amortiguados pero inconfundibles, en el otro extremo de la reserva, a una distancia de, como mínimo, cuarenta y cinco minutos en coche por pistas que en época de lluvias son poco más que un barrizal.

Corrimos al Land Rover y aceleramos hacia allí, pero ya sabía que era inútil. Nos habían engañado como a primos y nunca los alcanzaríamos. Cuando llegásemos ya habrían salido de la reserva con los cadáveres de un par de nialas, uno de los antílopes más hermosos de África.

Maldije mi precipitación. Si hubiese enviado unos guardas al otro extremo de la reserva en lugar de correr ciegamente hacia el origen de los disparos, los habríamos sorprendido in fraganti.

Pero aquello demostraba algo. Ahora sabía con certeza que los izinduna que decían que mis problemas eran internos —alguien que operaba desde dentro de la reserva— habían dado en el clavo. Esto no era obra de la comunidad local. Los culpables no eran unos aldeanos hambrientos que habían salido a cazar con sus perros escuálidos para llevarse algo a la boca. Se trataba de una operación criminal bien organizada, dirigida por alguien que seguía nuestros movimientos. ¿Cómo, si no, podían haberlo calculado todo con tanta precisión?

Era noche cerrada cuando llegamos al perímetro oriental de la reserva y rastreamos la zona con linternas. Las huellas nos lo contaron todo. Habían abatido a dos nialas con fusiles de caza de alta velocidad. Vimos la hierba aplastada y ensangrentada por donde habían arrastrado los cadáveres hasta un boquete en la cerca, abierto toscamente con cizallas. A unos nueve metros, al otro lado, descubrimos las huellas embarradas de un todoterreno que ahora ya estaría a varios kilómetros de distancia. Venderían los animales a carniceros locales que los usarían para elaborar biltong, una especie de cecina muy apreciada en toda África.

Mi linterna alumbró un mechón ensangrentado de pelo gris marengo que ondeaba en la alambrada recién cortada. Al menos uno de los antílopes muertos era macho; la hembra niala es de color canela, con rayas blancas en el lomo.

Me estremecí, sintiéndome viejo y cansado. Thula Thula había sido un coto de caza antes de que lo adquiriese y había jurado que eso no volvería a pasar. Ningún animal moriría innecesariamente bajo mi vigilancia. No había comprendido lo difícil que sería cumplir ese juramento.

Volvimos desanimados. Françoise nos recibió con tazas de café muy negro e intenso, justo lo que necesitaba.

La miré y se lo agradecí con una sonrisa. Alta, elegante y muy francesa, estaba tan guapa como el día que la había conocido, doce años atrás, a punto de coger un taxi en una gélida mañana londinense.

—¿Qué ha pasado? —preguntó.

—Una trampa. Había dos grupos. Uno ha disparado un par de veces en un extremo de la reserva y ha esperado a que apareciesen las luces de nuestro Land Rover. En cuanto hemos llegado allí, los otros han cazado dos antílopes en el extremo opuesto. —Tomé un sorbo de café y me senté—. Esos tipos están organizados; acabarán matando a alguien, si no nos andamos con cuidado.

Françoise asintió. Tres días atrás, los furtivos habían estado tan cerca que casi habíamos notado sus balas silbando sobre nuestras cabezas.

—Será mejor informar a la policía mañana —dijo.

No respondí. Esperar que la policía prestara atención a dos antílopes asesinados era pedir demasiado.

A la mañana siguiente, cuando se lo conté, Ndonga se enfureció por aquellas nuevas muertes. Me reprochó que no le hubiese avisado. Le dije que lo habíamos intentado, sin obtener respuesta.

—Hum…, lo siento, señor Anthony. Anoche salí a tomar unas copas. Hoy no me encuentro muy bien —dijo con una sonrisa avergonzada.

No me apetecía hablar de su resaca.

—¿Puedes convertir esto en una prioridad?

Ndonga asintió.

—Atraparemos a esos cabrones.

Acababa de volver a casa cuando sonó el teléfono. Una mujer se presentó: Marion Garaï, de la Elephant Managers and Owners Association (emoa), una organización privada formada por varios propietarios de elefantes de Sudáfrica que cuida del bienestar de estos animales. Había oído hablar de la asociación y de su buen hacer en la conservación de los elefantes, pero nunca había tratado directamente con ellos porque yo no tenía ninguno.

La calidez de su voz me inspiró una simpatía inmediata.

Fue directa al grano. Había oído hablar de Thula Thula y de la magnífica fauna indígena que teníamos. Dijo que también había oído que trabajábamos estrechamente con la población local para fomentar la conservación de la fauna y se preguntaba… ¿estaría interesado en adoptar una manada de elefantes? Lo bueno del asunto, continuó antes de que pudiera responder, era que me saldrían gratis, salvo los gastos de captura y transporte.

Me quedé estupefacto. ¿Elefantes? ¿El mayor mamífero terrestre del mundo? ¿Y querían darme una manada entera? Por un momento pensé que era una broma. A ver, ¿cuántas veces os han llamado por teléfono, sin más, para preguntaros si queréis una manada de elefantes?

Pero Marion iba en serio.

Bien, y ¿cuál es la parte mala?, le pregunté.

Había un problema. Esos elefantes se consideraban «conflictivos». Se empeñaban en escapar de la reserva y los dueños querían librarse de ellos cuanto antes. Si no los aceptábamos, los sacrificarían. A todos.

—¿A qué te refieres con «conflictivos»?

—La matriarca es una auténtica experta en fugas y ha aprendido a derribar cercas electrificadas. Retuerce la alambrada con los colmillos hasta partirla, o embiste y aguanta el dolor. Es increíble. Los propietarios están hartos y han pedido a la emoa que actúe.

Imaginé fugazmente a una bestia de cinco toneladas soportando deliberadamente la dolorosa descarga de ocho mil voltios en el cuerpo. Hacía falta mucha decisión.

—Y también hay crías, Lawrence.

—¿Por qué yo?

Marión notó mi trepidación. No era una oferta de lo más habitual.

—He oído que sabes relacionarte con los animales y creo que Thula Thula es justo lo que necesitan. Tú les convienes. O quizá sean ellos los que te convienen a ti.

Aquello me dejó sin habla. De ser algo, no éramos precisamente convenientes para una manada de elefantes. Acababa de conseguir que la reserva fuese operativa y, como habían demostrado espectacularmente los hechos del día anterior, tenía graves problemas con unos cazadores furtivos muy organizados.

Estaba a punto de rechazar la oferta cuando algo me detuvo. Siempre me han gustado los elefantes. No solo son las criaturas terrestres más grandes y nobles del planeta, sino que simbolizan la majestuosidad de África. Y ahora, inesperadamente, me ofrecían una manada y la posibilidad de ayudar. ¿Volvería a presentarse una oportunidad así?

—¿Dónde están?

—En una reserva de Mpumalanga.

Mpumalanga es la provincia nororiental de Sudáfrica donde se encuentran casi todas las reservas naturales, entre ellas el Parque Nacional Kruger.

—¿Cuántos?

—Nueve. Tres hembras adultas, tres jóvenes, de los cuales uno es macho, un adolescente y dos crías pequeñas. Es una familia maravillosa. La matriarca tiene una cría preciosa. El joven macho, su hijo, es un ejemplar soberbio de quince años.

—Deben de ser un gran problema. Nadie regala elefantes así como así.

—Como he dicho, la matriarca se escapa constantemente. No solo rompe las alambradas eléctricas, también ha aprendido a levantar las aldabas de las puertas con los colmillos y a los propietarios no les hace la menor gracia que los elefantes se paseen por las cabañas de los turistas. Si no los aceptas, los matarán. Al menos a los adultos.

Guardé silencio mientras intentaba asimilar toda aquella información. Era una gran oportunidad, pero también un gran riesgo.

¿Y los furtivos? ¿La promesa de marfil atraería a más? También tendría que electrificar toda la reserva para evitar que aquellos gigantescos paquidermos escaparan, cuando apenas podía contener a unos ladrones armados con fusiles de alta velocidad. Y tendría que construir una empalizada para que pasaran el periodo de aclimatación. ¿Dónde encontraría los fondos, los medios?

Además, Marion tampoco se andaba por las ramas a la hora de reconocer que eran «conflictivos». Pero ¿a qué se refería exactamente? ¿Eran tan solo unos genios del escapismo o se trataba de una manada agresiva, demasiado peligrosa porque odiaba a los humanos y que, por tanto, no podría vivir en la reserva natural de una zona poblada?

En cualquier caso, se trataba de unos elefantes en apuros. Pese a los riesgos, supe lo que debía hacer.

—Qué demonios, sí. Me los quedo —respondí.

02

Cuando todavía no me había recuperado de la impresión de ser un instantáneo propietario de elefantes, recibí otra: los dueños actuales querían que la manada saliese de su propiedad en un plazo no superior a las dos semanas; de lo contrario, adiós al trato. Sacrificarían a los animales, pues los consideraban una carga. Por desgracia, cuando un animal del tamaño de un elefante se considera «conflictivo», casi siempre acaban pegándole un tiro.

¿Dos semanas? En ese plazo teníamos que reparar y electrificar treinta kilómetros de cercado para animales grandes y construir de la nada una boma —o empalizada tradicional— bastante resistente para contener a la criatura más poderosa del planeta durante el periodo de adaptación.

Cuando la adquirí en 1998, Thula Thula consistía en dos mil hectáreas de África primigenia cuya única instalación era un viejo campamento de cazadores con letrinas exteriores. Pero su historia es tan exótica como la del mismo continente. Thula Thula es la reserva natural más antigua de la provincia sudafricana de KwaZulu-Natal, y se cree que formaba parte de los exclusivos terrenos de caza del rey Shaka, el legendario guerrero que fundó la nación zulú a principios del siglo XIX. De hecho, era un coto tan exclusivo que se ejecutaba a cualquiera que sorprendieran cazando allí sin el permiso expreso del rey.

De Shaka en adelante, la abundante fauna de Thula Thula la convirtió en un imán permanente para los cazadores y atrajo a clientes adinerados que buscaban cazar antílopes para colgarlos como trofeo. En la década de 1940 el propietario, un retirado gobernador general de Kenia, lo utilizó como lujoso campamento de caza de las privilegiadas autoridades coloniales.

Todo eso es pasado. La caza se erradicó en el momento en que nos hicimos cargo de la propiedad. El pintoresco pero ruinoso pabellón de caza fue derruido y en su lugar, en la extensión de prados que bajan hasta el río Nseleni, construimos un pequeño eco-hotel de lujo. La preciosa granja holandesa con tejado a dos aguas que dominaba la reserva se convirtió en nuestras oficinas y en nuestro hogar.

Pero llegar hasta aquí había sido una odisea personal. Crecí en la «vieja» África, antes de la urbanización masificada, corriendo descalzo bajo los amplios cielos de Zimbabue, Zambia y Malawi. Mis amigos eran niños africanos de la aldea y juntos exploramos el mundo salvaje que nos rodeaba.

A principios de la década de 1960 mi familia se trasladó a Zululandia, el cinturón costero de las plantaciones de caña de azúcar. A la sazón, el núcleo de aquella zona era un pueblo perdido llamado Empangeni. Se trataba de una población dura, con carácter. Hoy en día se siguen contando historias de curtidos granjeros que se van de juerga toda la noche y hacen derrapar sus tractores por la calle mayor mientras beben «spook ‘n diesel» (alcohol de caña mezclado con un poco de Coca-Cola). Nosotros, los adolescentes de entonces, teníamos que plantarnos y jugar un durísimo partido de rugby para ganarnos el respeto de los demás.

Mi puntería, perfeccionada en las profundidades de los bosques africanos, me fue muy útil y los granjeros me enviaban a sus tierras a cazar pintadas y urogallos. Aquellas regiones remotas eran mi hogar; podía darle a una lata arrojada al aire desde una distancia de veinte pasos con un rifle del calibre 22 sin pestañear.

Cuando terminé los estudios, me marché a la ciudad y monté una inmobiliaria. Pero mis recuerdos de juventud del África salvaje me perseguían. Siempre supe que algún día iba a volver.

Y así fue, a principios de la década de 1990. Estudiaba un mapa de la zona oeste de Empangeni y me sorprendió la profusión de tierra tribal sin utilizar, demasiado salvaje hasta para el ganado más resistente. Estas tierras comunales se encaramaban hasta el límite de la famosa reserva Umfolozi-Hluhluwe, el primer parque natural de toda África, donde se había salvado al rinoceronte blanco de la extinción.

Las tierras comunales, una inmensa extensión de magnífica sabana arbolada, pertenecían a seis diferentes clanes zulúes. Entonces se me ocurrió una idea: si podía persuadirles de que se uniesen para conservar la fauna en lugar de cazar o dedicar la zona a pastos, crearíamos una de las mejores reservas imaginables. Sin embargo, para conseguirlo debía convencer a cada uno de los líderes tribales para que cediesen los terrenos a un único consorcio. Se llamaría Royal Zulu y los beneficios que aportara, como la creación de empleo, revertirían directamente en las apuradas comunidades locales.

Thula Thula, que ya contaba con una sólida infraestructura, resultaba la clave del proyecto. Era una cuña natural colindante a las tierras tribales y también esencial para acceder a las reservas naturales desde el este. Además, por primera vez en quince años estaba a la venta. ¿El destino? ¿Quién sabe?

Tomé aire, hablé bien —muy bien— con el director del banco y Françoise y yo acabamos siendo los nuevos propietarios.

Me enamoré de Thula Thula en cuanto di mi primer paseo por sus tierras. Es algo que sigo haciendo: me subo al todoterreno, conduzco hasta las sabanas abiertas o hasta el veld más denso y espinoso que pueda encontrar y me pongo a andar. No hay nada tan estimulante como respirar el olor acre e intenso de la naturaleza que después de las lluvias impregna una tierra que bulle de vida, o sentir la pureza seca y fresca del invierno. En estos parajes la vida se vive al momento. Cuando todo está verde y frondoso la tierra rebosa de exuberancia, y cuando no, muestra una resistencia estoica. Aquí los actos más simples derivan en intensos placeres atávicos, como deslizar una brizna de hierba por la diminuta grieta del nido del escorpión y notar ese tirón que, proporcionalmente, rivaliza con el del pez que ha mordido el anzuelo. Incluso hoy me recuerda mi adolescencia libre y asilvestrada con la misma intensidad con la que un joven enamorado recuerda su primer beso.

También la evocan las melodías de los pájaros cantores, los compositores del planeta, donde hasta una llamada de pánico está perfectamente afinada. O contemplar el siempre fascinante espectáculo de la vida, la poesía brutal de la cadena alimentaria donde la existencia es tan precaria y, sin embargo, late poderosamente en todas las siluetas, formas y colores.

Aquellos paseos solitarios por Thula Thula me recordaron los lugares indómitos que de niño había recorrido por primera vez. Y ahora, décadas después, me disponía a traer de vuelta a su hogar ancestral a una manada de elefantes, que para mí eran el símbolo del África salvaje. El paisaje de Thula Thula es el paraíso del elefante: bosques que conducen a la querida sabana, riberas repletas de plantas nutritivas y pozas que nunca se secan, ni siquiera en el más inhóspito de los inviernos.

Pero teníamos que darnos prisa en electrificar el cercado y construir una boma resistente. Boma significa «empalizada» y, si se trata de antílopes, basta con levantar barreras lo bastante altas para evitar que salten. Sin embargo, construir una boma para elefantes, que son más fuertes que un camión, es otra cuestión. Hay que cargar la barrera con los suficientes megavoltios para contener a un gigante de cinco toneladas.

La potencia eléctrica no está concebida para dañar a los animales, sino solo como advertencia. Por tanto, es esencial que la boma provisional sea una réplica del cercado exterior de la reserva, de modo que una vez hayan aprendido que embestirla no es divertido, después también se mantengan alejados del cercado.

Era imposible acabarlo todo en el plazo de dos semanas, pero íbamos a intentarlo, y luego seguiríamos a partir de ahí.

Convoqué a David y Ndonga en mi despacho.

—Chicos, tenéis ante vosotros al nuevo propietario de una manada de elefantes.

Los dos me miraron como si me hubiese vuelto loco. David fue el primero en reaccionar.

—¿Qué quieres decir?

—Que me han regalado nueve elefantes. —Me rasqué la cabeza porque no acababa de creérmelo—. Es una cuestión de ahora o nunca: si no los acepto, los matarán. Pero el inconveniente es que son algo problemáticos. Ya se han cargado varias cercas… electrificadas.

David me dirigió una sonrisa inmensa.

—¡Elefantes! ¡Fantástico! —Hizo una pausa y comprendí que se estaba planteando lo mismo que me preocupaba a mí—. Pero ¿cómo los contendremos? El cercado de Thula no puede detener a un elefante.

—Tenemos dos semanas para preparar el cercado. Y para construir una boma.

—¿Dos semanas? ¿Para treinta kilómetros de cerca? —Ndonga habló por primera vez, mirándome con incertidumbre.

—Es lo que hay. Los propietarios actuales me han dado ese plazo.

Agradecí el entusiasmo desbordante de David y supe instintivamente que sería mi mano derecha en este proyecto.

Alto, fuerte y de atractivos rasgos mediterráneos, David era un líder natural con una determinación nada habitual a los diecinueve años. Los vínculos entre nuestras familias se remontaban a décadas atrás y creo que el destino lo había traído a Thula Thula en este momento crucial. Su familia llevaba cuatro generaciones en Zululandia y no me preocupaba que no tuviese el título oficial de guarda forestal. Era muy trabajador y estaba en sintonía con el mundo natural, lo que es una de las mejores recomendaciones para cualquiera, independientemente de su vocación. También había sido un jugador de rugby de primera, un delantero célebre por sus placajes casi suicidas. Sin duda, Thula Thula pondría a prueba su tenacidad.

A continuación convoqué al personal zulú y les pedí que corrieran la voz entre la comunidad local de que necesitábamos trabajadores. La aldea más cercana, Buchanana, tiene unas tasas de desempleo del 60 por ciento. Sabía que el problema no sería encontrar personal, sino sus habilidades. Un zulú rural puede levantar una casa más que decente con palos, un charco embarrado y un puñado de hierba, pero estábamos hablando de construir una empalizada electrificada a prueba de elefantes. Aunque las cuadrillas de trabajadores tendrían que estar siempre bajo supervisión, aprenderían unas técnicas que les serían muy útiles a la hora de encontrar otros trabajos.

Como era de esperar, a lo largo de los dos días siguientes se presentó una multitud para pedir trabajo. Miles de africanos de las zonas rurales vivían al límite y me alegré de poder cooperar con la comunidad.

Con el objetivo de mantener a los amakhosi —líderes tribales— de nuestra parte, organicé encuentros para explicarles lo que hacíamos. Aunque parezca increíble, la mayoría de los zulúes no han visto un elefante en su vida, pues en la actualidad todos los gigantes de Sudáfrica se encuentran en reservas valladas. Los últimos elefantes que recorrieron en libertad nuestra zona de Zululandia fueron abatidos hace casi un siglo. De modo que el principal motivo de mi visita a los jefes era explicarles que traeríamos a estos magníficos animales de vuelta a casa, así como asegurarles que el cercado estaba electrificado desde el interior y que, por tanto, no supondría ningún peligro para quienes pasaran por allí.

Que ninguno de ellos hubiese visto un elefante no impidió que me diesen su «experta» opinión:

—Se comerán nuestras cosechas, y entonces ¿qué haremos? —dijo uno.

—¿Y la seguridad de nuestras mujeres cuando vayan a por agua? —preguntó otro.

—Nos preocupan los niños —dijo un tercero, refiriéndose a los jóvenes pastores que cuidan solos del ganado, haciendo un trabajo de hombres—. Ellos no saben nada de elefantes.

—He oído que están muy ricos —intervino otro—. Un elefante puede alimentar a toda la aldea.

Vale, no era la reacción que buscaba. Pero, en general, los amakhosi mostraron una buena disposición hacia el proyecto.

Excepto uno. Me ausenté un día y pedí a uno de mis guardas que hablase del asunto con un jefe provisional. Lamentablemente, lo único que consiguió fue contrariarle. El jefe se limitó a responder: «Esos no son mis elefantes; no sé nada del asunto» a todo lo que le decía el guarda.

Fue una suerte que Françoise estuviese allí y se hiciese cargo, aunque fuese a regañadientes, porque la sociedad rural zulú es polígama y masculina. A ningún hombre le gusta que le vean escuchando a una mujer.

¿Machismo? Sin duda, pero así son las cosas en la sabana. Françoise tuvo que echar mano de toda su habilidad y su encanto para mantenerse firme. Finalmente el jefe cedió y admitió que tampoco le preocupaba el asunto.

Una vez asegurada la aprobación de los amakhosi, seleccionamos setenta de los candidatos más adecuados y nos pusimos manos a la obra. Entonando antiguas canciones marciales, las cuadrillas de zulúes se pusieron a trabajar y, pese a lo imposible del plazo, a medida que la cerca iba creciendo, empecé a respirar con más tranquilidad.

Y entonces, cuando veíamos los primeros progresos, nos topamos con un inconveniente.

David entró corriendo en el despacho.

—Malas noticias, jefe. La cuadrilla del extremo oeste ha dejado de trabajar. Dicen que les disparan. Están todos muy asustados.

Me lo quedé mirando, sin comprender.

—¿A qué te refieres? ¿Quién iba a disparar a una cuadrilla de trabajadores?

—No lo sé, jefe. A lo mejor es una excusa para pedir más dinero…

No lo creía, porque se les pagaba un sueldo decente. Me parecía más probable que el motivo de la huelga estuviese relacionado con la brujería o los muthi.

En las zonas rurales de Zululandia la creencia en lo sobrenatural es de lo más habitual y el muthi es todopoderoso. Puede ser benévolo o malévolo, al igual que los sangoma o brujos. Para resistir los malos muthi hay que conseguir un sangoma bueno que contraataque con un hechizo más potente. Los sangoma cobran por sus servicios, claro está, y a veces inician historias de muthi malévolos precisamente por dicho motivo; quizá fuera eso lo que ocurría.

—¿Qué hacemos, jefe?

—Intentemos descubrir qué pasa. Entretanto, no tenemos demasiadas opciones. Paga y despide a los que están demasiado asustados para trabajar y consigue reemplazos. Tenemos que continuar.

También di instrucciones para que un grupo de guardias de seguridad se apostase allí para proteger a los trabajadores que quedaban.

A la mañana siguiente, David volvió a entrar corriendo en el despacho.

—Tenemos problemas de verdad —dijo, jadeando—. Han vuelto a disparar y le han dado a uno de los trabajadores.

Cogí mi viejo Lee-Enfield 303 y nos dirigimos rápidamente al cercado. La mayoría de los trabajadores estaban agazapados detrás de los árboles, mientras que dos atendían al compañero herido. Le habían disparado en la cara con unos pesados perdigones de escopeta.

Tras comprobar que la herida no era grave, empezamos a registrar la maleza hasta que encontramos el rastro. Era de un único cazador y no de un grupo, como me había temido inicialmente. Llamé a Bheki y a mi induna de seguridad Ngwenya, cuyo nombre significa «cocodrilo» en zulú, dos de nuestros mejores y más fuertes guardas zulúes. Delgado, de mirada tranquila y cara arrebatadoramente inocente, Bheki es el tipo más duro que conozco, mientras que Ngwenya, corpulento y musculoso, tenía un aura de tranquila autoridad que influía enormemente en los forestales de su equipo.

—Adelantaos y seguid al tirador. David y yo nos quedaremos aquí para proteger al resto de los trabajadores.

Asintieron y empezaron a abrirse camino por el espinoso veld hasta situarse detrás del tirador. Acortaron lentamente distancias y luego se dedicaron a esperar y esperar.

De pronto Ngwenya vio un breve centelleo, el reflejo de la luz del sol en el metal. Hizo una seña a Bheki, indicando la posición del tirador. Cuerpo a tierra y ocultos entre la hierba, dispararon una salva de aviso. El tirador se escondió detrás de un hormiguero, disparó dos veces y luego desapareció en la espesura.

Pero los guardias lo habían visto y, para su sorpresa, lo conocían. Era un «cazador» de otra aldea zulú situada a unos kilómetros de allí.

Trasladamos al hospital al trabajador herido y llamamos a la policía. Los guardias identificaron al tirador y la policía entró en su cabaña, donde encontraron una escopeta desvencijada. Sorprendentemente, confesó sin atisbo de vergüenza que era un «furtivo profesional» y luego nos echó la culpa a nosotros, diciendo que levantar una cerca electrificada lo privaría de su sustento. Ya no podría allanar Thula Thula tan fácilmente. Negó haber intentado matar a alguien; solo quería ahuyentar a los trabajadores y evitar que levantasen la cerca. Como era de esperar, aquello no impresionó a las autoridades.

Pedí que me dejaran ver el arma y los policías accedieron. Era una destrozada escopeta de dos cañones calibre 12, tan vieja como su dueño. La culata, pegada con cinta aislante, estaba desconchada y llena de mil rasguños del bosque. Los cañones estaban oxidados y picados. Era imposible que esta fuera la persona responsable de nuestros graves problemas con la caza furtiva.

¿Quién era, entonces?

Una vez solucionada la alteración, la construcción siguió de sol a sol, siete días a la semana. Era un trabajo duro, agotador y sucio, con temperaturas que alcanzaban los 43 grados. Sin embargo, un doloroso kilómetro tras otro la valla eléctrica empezó a tomar forma hacia el norte y luego dobló al este, creciendo a un ritmo más acelerado a medida que aumentaban los niveles de competencia de los trabajadores.

Construir una boma fue igual de extenuante, aunque a una escala mucho menor. Medimos cien metros cuadrados de tierras vírgenes y cada once metros fijamos pesados postes de eucalipto de unos tres metros de altura en cimientos de hormigón. Luego añadimos rollos de malla metálica y un trío de cables tan gruesos como un pulgar, que ceñimos a los troncos y tensamos mediante el sencillo método de anudar sus extremos al parachoques del Land Rover y pisar el acelerador.

Sin embargo, independientemente del grosor de los cables, ninguna empalizada puede frenar a un elefante decidido. De modo que la mejor baza es la electricidad. El proceso es engañosamente simple: consiste en enhebrar cuatro cables vivos en los troncos de modo que recorran la estructura por la parte interior, mientras dos generadores que funcionan con baterías de coche crean la electricidad.

Por muy simple que sea, lo cierto es que los generadores acumulan una descarga de ocho mil voltios. Puede sonar descomunal, que lo es, aunque no resulta fatal porque el amperaje es sumamente bajo. Pero, creedme, es muy doloroso hasta para un elefante con una piel de casi tres centímetros de grosor. Lo sé de primera mano porque he tocado varias veces los cables por error —durante alguna reparación o al mover los brazos mientras charlaba animadamente—, lo que siempre divierte mucho a mis guardas forestales. Es muy desagradable, ya que la electricidad apresa y sorprende a un tiempo. El cuerpo se estremece y, a menos que consigas soltarte deprisa, acabas involuntariamente sentado porque las piernas fallan; lo único bueno es que te recuperas lo bastante rápido para reírte de lo sucedido.

Una vez levantada la empalizada, lo que quedaba por hacer era talar cualquier árbol que los elefantes pudiesen arrojar contra ella, pues este es su método favorito para cortar la corriente.

El plazo pasó en un abrir y cerrar de ojos sin que hubiésemos terminado ni de lejos, aunque había contratado a más hombres y trabajábamos en la boma de sol a sol, alumbrados por los faros de los vehículos cuando se hacía de noche.

Pronto empezó a sonar el teléfono; los directores de la reserva de Mpumalanga querían saber qué pasaba.

—Todo va bien —les mentía descaradamente. Si hubiesen sabido los problemas que nos habían causado los plazos poco realistas, por no hablar del tirador que había disparado a nuestros trabajadores, probablemente habrían cancelado el trato. A veces Françoise se ponía al teléfono para apaciguarlos, algo que hacía con maña admirable, ayudada de su acento francés.

Hasta que un día llegó la llamada que tanto me temía.

La manada se había escapado de nuevo y esta vez había dañado tres cabañas turísticas de la reserva. Nos dijeron, sin rodeos, que a menos que nos llevásemos los elefantes de inmediato, los dueños tendrían que tomar una «decisión».

Françoise se hizo cargo de la llamada y, cruzando los dedos, dijo que lo único que nos faltaba era que KZN Wildlife —la autoridad oficial de la provincia— aprobase nuestra empalizada a prueba de elefantes.

Los dueños se lo tragaron y aceptaron a regañadientes extender el plazo. Pero «solo unos días más», nos advirtieron, o tomarían una «decisión».

De nuevo esa palabra.

03

Unas cuadrillas exhaustas daban los últimos martillazos a la cerca cuando el director de la reserva de Mpumalanga llamó para decir que no podían esperar más y que nos enviaba los elefantes, estuviésemos listos o no. Estaba cargando los elefantes en el transporte mientras hablábamos y llegarían a Thula Thula dentro de dieciocho horas.

Llamé enseguida a la autoridad provincial en materia de parques, KwaZulu-Natal Wildlife, para que viniesen a inspeccionar la boma, subrayando que los animales ya estaban de camino. Afortunadamente su respuesta fue inmediata y dijeron que el inspector llegaría a Thula Thula en un par de horas.

David y yo corrimos a echar un último vistazo a la construcción, pues quería que todo estuviese perfecto. Mientras nos asegurábamos de que no hubiese árboles vulnerables cerca de la empalizada, intuí que había un problema. Algo no encajaba.

Y entonces lo descubrí. ¡Maldición! Aunque los cables electrificados se entrelazaban por la parte interior, la cerca en sí, incluidos los cables de soporte, se había fijado a la parte exterior de los postes. Era un error fatal, porque si un elefante se enfrentaba a la electricidad y se apoyaba en la malla metálica, esta se rompería como si fuera papel. De esta forma, los postes proporcionaban, como mucho, un endeble apoyo interior-lateral; tan solo mantenían el cercado en pie, literalmente. En cuanto el inspector lo viera, lo rechazaría de inmediato. Eso significaba que mandaría el camión de vuelta, y a los elefantes a una muerte segura.

Apreté los puños, exasperado. ¿Cómo podíamos haber cometido un error tan elemental? Ya era demasiado tarde para actuar al respecto, pues la polvareda que se alzaba en la sabana indicaba la llegada del inspector. Recé para que pudiésemos salvar la situación, pero había perdido la esperanza. El proyecto estaba condenado desde el principio.

El inspector se apeó de su viejo Toyota Land Cruiser y empecé a agradecerle efusivamente que hubiese llegado tan rápido, señalando una vez más que los elefantes ya estaban de camino. Esperaba que añadir algo de presión al plazo quizá inclinara la balanza a nuestro favor.

Era un tipo decente y conocía su trabajo. Se fijó en un gran tamboti de corteza retorcida y nudosa como un bíceps que estaba muy cerca de la empalizada. La madera del tamboti es excepcionalmente dura y desafía a la sierra más afilada, y el inspector comentó con ironía que ni siquiera un elefante podría con un árbol tan robusto. Lo consideró seguro.

Luego fue a comprobar la malla metálica y se me secó la boca. Sin duda se daría cuenta de que los cables estaban en el lado equivocado.

Aquel día los dioses estaban de nuestra parte y, para mi inmenso alivio, él, como nosotros, no descubrió el evidente error. Dio luz verde a la boma. Ya tenía la autorización esencial y reuní todos los brazos disponibles para asegurar correctamente la cerca.

El trayecto de 970 kilómetros de Mpumalanga a Thula Thula duraría todo el día y gran parte de la noche, ya que el camión articulado tendría que parar varias veces para dar agua y comida a los elefantes. No me preocupaba el traslado porque lo organizaba Kobus Raadt, uno de los mejores expertos en elefantes de África.

Solo entonces Françoise me dio la noticia: durante la captura habían disparado a la matriarca y su cría. La justificación era que la matriarca era «conflictiva» y también escaparía de Thula Thula. Nos enteramos por teléfono, cuando los animales ya estaban en camino, y me afectó como un mazazo. Eso era precisamente contra lo que luchábamos en Thula Thula. Aunque entendía el razonamiento convencional que justificaba la muerte de la matriarca, creía que esa decisión tendría que haberla tomado yo. Como los elefantes son muy grandes y peligrosos, si crean problemas o suponen un riesgo para los huéspedes y los turistas es habitual que acaben sacrificándolos. Sin embargo, estaba convencido de que la manada se adaptaría a su nuevo hogar y, en consecuencia, estaba dispuesto a asumir el riesgo de aceptar a la matriarca experta en fugas y su cría, y trabajar con ellas. Sus muertes afianzaron mi determinación de salvar al resto de la familia.

Los zulúes que viven de la tierra tienen un dicho: si llueve en una inauguración, el acontecimiento está bendecido. Para aquellos en sintonía con el mundo natural, la lluvia es vida. Y aquel día no solo llovió, sino que diluvió. Los cielos descargaron torrentes de agua y acabé preguntándome si los zulúes no se habrían equivocado con su historia de la «bendición». Cuando el camión articulado llegó a las puertas de Thula Thula en plena noche, el diluvio había convertido los caminos en ríos de lodo.

Apenas habíamos abierto las puertas de la reserva cuando se pinchó una rueda. La llanta reforzada estalló con un ruido muy similar a la detonación de un disparo y los elefantes, que acababan de ver morir a su líder, se asustaron y empezaron a patear el interior del remolque como si fuera un tambor gigante, mientras los trabajadores cambiaban la rueda a toda prisa.

—¡Esto es Parque Jurásico! —exclamó Françoise. Nos reímos, aunque no con demasiada alegría.

Françoise y yo nos habíamos conocido hacía unos años en el hotel Cumberland de Londres, un día en que la temperatura no llegaba a los diecisiete grados bajo cero y yo necesitaba llegar urgentemente a una reunión en Earls Court. En la puerta del hotel había una larga cola que esperaba taxi y el portero, que conocía mi situación, dijo que indagaría si alguien podía compartir su taxi conmigo. Resultó que una mujer guapísima del principio de la cola también iba a Earls Court. El portero le preguntó si podía compartir taxi conmigo y me señaló. Ella se inclinó para verme bien y rechazó la oferta con un movimiento de cabeza. Fue el «no» más enfático que había visto jamás.

Bueno, así es la vida. En lugar de quedarme allí esperando, decidí coger el metro y, para mi sorpresa, la misma mujer apareció milagrosamente a mi lado en la estación.

—Hola. Me llamo Françoise —dijo con un marcado acento francés.

Confesó que se sentía culpable por no haber accedido a compartir taxi y que para enmendarlo se ofrecía a enseñarme qué tren debía tomar. Decir que me enamoré locamente no es ninguna exageración.

Ella conocía Londres y me preguntó si me interesaba el jazz. La verdad es que no, pero tampoco era tan tonto como para admitirlo y le dije que profesaba un amor incondicional por el género… Gracias al cielo, no me pidió una prueba —como quién era mi músico preferido— y, como buenos aficionados que éramos, me propuso ir esa noche a Ronnie Scott’s. Lo pensé durante un nanosegundo antes de responder «sí» con más entusiasmo del necesario.

Aparte de preguntarme por qué nunca antes había apreciado el encanto del jazz, me pasé gran parte de aquella noche hablándole de la magia de África… Lo que no era difícil, en pleno invierno inglés. ¿Hacía mucho sol en África?, me preguntó. ¿Que si hacía mucho sol?, me burlé. ¡Nosotros habíamos inventado la palabra!

Pues bien, aquí estábamos, doce años después, empapados en la sabana, forcejeando con la gigantesca rueda de un camión enlodado y lleno de elefantes. No recuerdo haberle contado que esto podía pasar cuando exageré mis encantos en nuestra primera cita.

Acabábamos de colocar la rueda de recambio cuando, para sorpresa de nadie, el camión se deslizó tan solo unos metros antes de hundirse en el barro, donde las ruedas giraron impotentes, salpicando lodo por todas partes. De nada sirvieron nuestros ruegos, maldiciones y patadas, ni las ramas que metimos bajo las ruedas. Para colmo, los elefantes estaban cada vez más inquietos.

—Hay que solucionar esto enseguida o tendremos que soltarlos aquí mismo —dijo Kobus con expresión preocupada—. No pueden seguir mucho más tiempo dentro del remolque. Recemos para que el cercado exterior los contenga.

Los dos sabíamos que con aquella manada rebelde, no era probable. Y también sabíamos que, si los elefantes escapaban, les dispararían.

Harto de oírnos pontificar, el conductor decidió hacerse cargo del asunto. Sin mediar palabra, puso marcha atrás y, a saber cómo, sacó el inmenso camión del lodazal y salió del camino para entrar en la sabana, donde tenía más agarre. Esquivando las zarzas que podían rasgar las llantas y los inmensos termiteros, consiguió llegar hasta la boma.

Los trabajadores vitorearon como si hubiese marcado un touchdown en la Super Bowl.

El siguiente problema era conseguir que la manada saliese del camión. Debido a sus dimensiones colosales, los elefantes son los únicos animales absolutamente incapaces de saltar, por lo que habíamos excavado una trinchera para que el tráiler, al dar marcha atrás, quedase a la altura del suelo.

Pero ahora la trinchera era un foso rebosante de agua marrón. Si el vehículo entraba allí marcha atrás, sería muy difícil sacarlo. El barro es como el hielo; se queda todo lo que atrapa. Sin embargo, con una manada de elefantes angustiados dentro del camión, era un riesgo que debíamos correr.

¡Desastre! No porque el camión se hubiese quedado encallado, sino porque la trinchera era demasiado profunda y la puerta corredera del tráiler se había atascado en el suelo. Para complicar aún más las cosas, era noche cerrada y seguía diluviando a mares. Desperté con una llamada de emergencia a todo aquel que estuviese en la reserva y, armados con palas, resbalamos por la trinchera enfangada para excavar un hueco que permitiese abrir la puerta. Me sorprendió que mis empleados no se amotinasen.

Por fin llegó el gran momento. Nos apartamos para presenciar la liberación de los animales en su nuevo hogar.

Como habían pasado unas horas muy estresantes, Kobus decidió que primero les inyectaría un sedante suave, usando una jeringa del tamaño de un poste. Se encaramó al techo del tráiler, que tenía un amplio hueco de ventilación, y David saltó también para echarle una mano.

En cuanto aterrizó en el techo, una trompa rápida como una mamba salió de entre las ranuras, directa a su tobillo. David retrocedió de un salto y esquivó por poco la trompa que intentaba atraparlo. Si el elefante lo hubiese conseguido, habría arrastrado a David al interior, donde le esperaba una muerte espantosa. Así de fácil. Kobus me dijo que no era la primera vez que oía hablar de casos similares; una persona arrastrada a un espacio cerrado con siete elefantes furiosos se convertiría rápidamente en carne de hamburguesa.

Afortunadamente, a partir de aquí todo fue sobre ruedas, y en cuanto les administraron las inyecciones y se calmaron, abrimos la puerta y la nueva matriarca salió. Los faros de los vehículos proyectaron unas sombras inmensas en los árboles del fondo y la elefanta pisó vacilante la tierra de Thula Thula: era el primer elefante salvaje en la zona desde hacía casi un siglo.

La siguieron los otros seis: la cría macho de la nueva matriarca, tres hembras —de las cuales una era adulta— y un macho de once años. El último en salir fue el hijo adolescente de la anterior matriarca, de quince años y tres toneladas y media de peso. Caminó unos metros y, pese a su estado de aturdimiento, percibió la presencia de humanos. Volvió la cabeza y se nos quedó mirando, luego desplegó las orejas y con un agudo barrito de furia, cargó contra nosotros, deteniéndose justo antes de embestir la empalizada que nos separaba. Pese a su tierna edad, sabía instintivamente que debía proteger a la manada. Sonreí, profundamente admirado. Habían disparado a su madre y a su hermana pequeña delante de él; lo habían sedado y confinado en un tráiler durante dieciocho horas y allí estaba, apenas un adolescente, defendiendo a su familia. David lo llamó enseguida «Mnumzane» (pronunciado /num-san/), que en zulú significa «señor».

A la nueva matriarca la llamamos «Nana», que es como todos los nietos Anthony llaman a mi madre, Regina Anthony, una respetada matriarca por derecho propio.

A la segunda hembra en jerarquía, la más enérgica, la llamamos «Frankie» en honor a Françoise, por razones también obvias. Los otros nombres llegarían más tarde.

Nana reunió a su clan, se acercó a la empalizada y alargó la trompa para tocar los cables eléctricos. Los ocho mil voltios le estremecieron todo el cuerpo… y retrocedió apresuradamente. Luego, seguida de su familia, recorrió todo el perímetro de la boma con la trompa levemente curvada por debajo del cable para percibir el pulso de la corriente, buscando el punto más débil, como tantas veces habría visto hacer a su hermana, la anterior matriarca.

Observé, conteniendo la respiración. Nana completó la inspección, después olió el abrevadero y llevó a su manada a beber.

El elemento esencial de una boma electrificada es calcular el periodo de encierro de los animales. Si se liberan demasiado pronto, no habrán aprendido a respetar la descarga eléctrica del cercado, pero, si se tarda demasiado, los animales acaban averiguando que es posible soportar las convulsiones durante los dolorosos segundos que se tarda en partir el cable… como le había ocurrido a la anterior matriarca. Si lo descubren, ya nunca vuelven a temer la electricidad.

Lamentablemente nadie conoce con exactitud cuál es ese «periodo perfecto». Las opiniones varían entre unos pocos días para los elefantes más dóciles hasta los tres meses para los más indómitos. Mi nueva manada no tenía nada de dócil, por lo que desconocía cuánto tiempo tendría que mantenerla en la boma. No obstante, los expertos sí me habían dicho que durante el periodo de cuarentena los animales no debían tener contacto con humanos, por lo que, en cuanto cerramos las puertas, di instrucciones para que todos se marcharan, salvo los dos guardas forestales que vigilarían desde una distancia prudencial.

Ya nos íbamos cuando vi que los elefantes se alineaban en un rincón de la empalizada de cara al norte, en la dirección exacta de su antiguo hogar, como si sus brújulas interiores les estuviesen diciendo algo.

Me pareció que aquello no presagiaba nada bueno.

Empapado, congelado y con mi brújula personal señalando firmemente una cama caliente, me marché sumido en la inquietud.

04

Los golpes atronaron como un redoble de tambor. Me pregunté vagamente de dónde vendrían.

Abrí los ojos. No estaba soñando. Los golpes venían de la puerta. Ra-ta-ta. Ra-ta-ta.

Y entonces oí los gritos. Era Ndonga.

—¡Los elefantes se han ido! ¡Han escapado de la boma! ¡Se han ido!

Me levanté de un salto, cogí los pantalones y me los puse saltando sobre una pierna, como si bailase un pogo. Françoise, que también se había despertado con el alboroto, se echó una bata sobre los hombros.

—¡Ya voy! ¡Un momento! —grité, abriendo la mitad superior de la puerta del dormitorio, que daba a los frondosos jardines de la granja.

Fuera, temblando en el frío previo al amanecer, aguardaba un nervioso Ndonga.

—Los dos más grandes han empezado a empujar un árbol. Han trabajado en equipo, embistiéndolo hasta hacerlo caer sobre la empalizada. Los cables se han partido, los elefantes han aplastado la boma y han escapado. Así de fácil.

Se me hizo un nudo en el estómago.

—¿Qué árbol?

—Ya sabe, ese moersa tamboti. El que el oke de KZN Wildlife dijo que era demasiado grande para que pudiesen con él.

Tardé unos instantes en asimilarlo. Aunque ese árbol debía de pesar varias toneladas y medía casi diez metros de altura, Nana y Frankie habían comprendido que si trabajaban en tándem podían derribarlo. Pese a la desolación, también experimenté una sensación de orgullo; se trataba de unos animales muy especiales, de eso no cabía duda.

Los últimos vestigios de sueño se disiparon. Teníamos que actuar deprisa. No hacía falta ser un genio para saber que nos enfrentábamos a una crisis inmensa, pues la manada se dirigía en estampida al cercado exterior de la reserva. Si atravesaban esa última barrera, se encaminarían directamente al mosaico de granjas dispersas que rodeaban Thula Thula. Y, como cualquier guarda forestal sabe muy bien, una manada de elefantes salvajes en una zona poblada era el equivalente ecológico al desastre de Chernóbil.

Me puse a maldecir y a blasfemar, y solo me detuve cuando capté la mirada de desaprobación de Françoise. Estaba convencido de que habíamos construido una boma a prueba de fugas. Eso era lo que me habían dicho los expertos y ni se me había pasado por la cabeza que pudieran equivocarse.

Corrí a la habitación de David, que estaba al otro lado del jardín.

—¡Despierta a todos, los elefantes han escapado! Tenemos que encontrarlos, ¡rápido!

En cuestión de minutos había conseguido despertar a una partida de búsqueda. Nos reunimos en la boma y contemplamos, perplejos, la destrucción. El inmenso tamboti era historia; su sección superior apenas seguía unida al destrozado tronco por una tira de corteza que supuraba savia venenosa. En cuanto a la empalizada, era como si la hubiese aplastado una división de tanques Abrams.

Junto al árbol destrozado estaba el atónito guardia ovambo que había presenciado la fuga. Señaló la dirección que habían tomado los elefantes.

Seguimos el rastro a la carrera, hasta la cerca de la reserva. Cuando llegamos, ya era demasiado tarde. Los elefantes la habían derribado y habían huido.

Se confirmaron mis peores temores. ¿Cómo demonios habían podido atravesar, sin esfuerzo aparente, una cerca electrificada de ocho mil voltios?

Lo averiguamos muy pronto. A juzgar por las huellas, al llegar a la cerca de dos metros y medio habían merodeado un rato por allí antes de retroceder al interior de la reserva, donde —misteriosamente— habían encontrado el generador que electrifica la cerca. Cómo habían averiguado que aquel artilugio pequeño y anodino oculto en un matorral a más de medio kilómetro de distancia resultaba ser la fuente de la corriente era algo inexplicable. Sin embargo, lo habían adivinado y, después de pisotearlo como si fuera una lata de sardinas, habían regresado al cercado, por cuyos cables ya no pasaba electricidad. Acto seguido habían derribado los postes cimentados en hormigón como si fueran cerillas.

Las huellas se dirigían al norte. Sin duda volvían a casa, a la reserva de Mpumalanga, que estaba a casi mil kilómetros de distancia. Era el único hogar que conocían, aunque fuese un hogar que ya no los quería y donde, con toda probabilidad, los sacrificarían. Si los guardas o los cazadores no los encontraban primero.

El amanecer teñía el horizonte cuando un motorista vio a la manada acercándose por la carretera, a cinco kilómetros de allí. Al principio creyó que veía visiones. ¿Elefantes? No hay elefantes por aquí…

Un kilómetro después, ató cabos al encontrarse con la cerca derribada. Afortunadamente tuvo la presencia de ánimo para llamar y transmitirnos esa valiosa información.

Iniciamos la persecución. Me puse al volante del Land Rover mientras los rastreadores subían detrás.

Acabábamos de salir de la reserva cuando, para mi sorpresa, nos cruzamos con un grupo de hombres en el arcén; vestían ropa de camuflaje e iban armados hasta los dientes con fusiles de gran calibre. Estaban tan excitados como una banda de justicieros, su entusiasmo era palpable. Podía oler su sed de sangre.

Me apeé del vehículo, seguido de los rastreadores y de David.

—¿Qué estáis haciendo?—les pregunté.

Uno de ellos me dirigió una mirada expectante, acariciando el fusil.

—Vamos a por los elefantes.

—¿Ah, sí? ¿A por cuáles?

—A los que han escapado de Thula. Los mataremos antes de que maten a alguien; ahora son un blanco legítimo, podemos dispararles.

Me lo quedé mirando mientras sumaba este nuevo contratiempo a mis crecientes problemas. Luego sentí una furia fría.

—Esos elefantes me pertenecen —dije, avanzando dos pasos para subrayar mis palabras—. Si alguna de vuestras balas les hace el menor rasguño, os las veréis conmigo. Y, cuando haya terminado, os denunciaré.

Hice una pausa y tomé aire.

—Ahora déjame ver tu permiso de caza —exigí, sabiendo que era imposible que lo hubiese obtenido antes del amanecer.

Se me quedó mirando, rojo de rabia.

—Se han escapado, ¿vale? Podemos dispararles legalmente. No necesitamos tu permiso.

David estaba a mi lado, con los puños apretados. Percibía su indignación.