Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Alianza Editorial

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Serie: Runas

- Sprache: Spanisch

Todo comenzó con unas bolas de fuego que caían del cielo y se hundían en las profundidades marinas. Después llegaron las catástrofes en el mar y los ataques en las zonas costeras. Finalmente, el nivel de las aguas empezó a ascender... Mike y Phyllis Watson, una pareja de periodistas, relatan cómo lo que al principio parece ser un curioso incidente se convierte en una calamidad global. Presencian aterradoras escenas de destrucción y ven con impotencia cómo el peligro avanza ante la inoperancia de los gobiernos y los prejuicios y la inconsciencia de gran parte de la población. "El Kraken despierta" es un relato de una invasión alienígena en el que lo más importante es cómo responde la humanidad a la amenaza de su propia extinción y qué está dispuesta a hacer para sobrevivir. "A lo largo de la mañana se amortiguó el viento. A medio día cayó la niebla y a última hora de la tarde era tan espesa que no se veía más allá de un par de metros. Debían de ser cerca de las diez y media de la noche cuando los tanques marinos surgieron de las tranquilas aguas de Gijón, sin emitir ningún sonido que delatara su presencia hasta que sus bases de metal comenzaron a arañar las rampas de piedra. Quitaron de su camino o aplastaron las pocas barcas que habían sido remolcadas allí. Fue el crujido de la madera lo que hizo que los hombres que se encontraban en las tabernas del puerto salieran a ver qué estaba pasando. Apenas podían distinguir nada en la niebla. Los primeros tanques marinos debieron de lanzar al aire las primeras burbujas de celentéreos antes de que los hombres se dieran cuenta de nada, pues enseguida todo fueron gritos y confusión. Los tanques avanzaron lentamente entre la niebla, arañando las estrechas callejuelas mientras, a sus espaldas, otros seguían saliendo del agua."

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 407

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

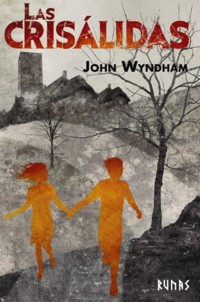

EL KRAKENDESPIERTA

JOHN WYNDHAM

Traducción de Alejandra Freund

Índice

Los motivos

Fase uno

Fase dos

Fase tres

Créditos

Los motivos

El iceberg más cercano parecía estar firmemente anclado. Las olas, impulsadas con toda la fuerza del Atlántico, rompían contra el hielo como si fuera roca sólida. Más lejos había otros grandes icebergs que se alzaban como montañas blancas, también a la deriva en la marea descendente. Entre ellos flotaban aún algunos pequeños, llevados Canal arriba por la corriente y el viento. Me parece que aquella mañana había más de los que jamás habíamos visto de una sola vez. Me detuve un momento para observarlos. Peñascos de un blanco cegador en el mar azul.

—Creo que voy a escribir la historia de todo esto —dije.

—¿Quieres decir en detalle, de todo lo que ha ocurrido? ¿Un libro? —preguntó Phyllis.

—Bueno, no creo que llegue nunca a ser un libro impreso, con tapa dura y encuadernado en tela, pero será un libro a pesar de todo —afirmé.

—Supongo que un libro es un libro, incluso aunque solo lo lean el autor y su esposa —dijo ella.

—Cabe la posibilidad de que alguien más lo lea. Tengo la sensación de que debe hacerse. Después de todo, sabemos tanto como el que más sobre lo que ha pasado, por lo menos en términos generales. Por supuesto, los especialistas conocen mejor algunos aspectos en particular, pero entre los dos deberíamos ser capaces de escribir una buena crónica.

—¿Sin referencias ni registros oficiales? —preguntó.

—Si alguna vez alguien llega a leerlo, tendrá el placer de rastrear los documentos, por lo menos los que queden. Mi intención solo es dar un testimonio de lo que pienso de todo esto… de lo que pensamos.

—Céntrate en «yo»; no puedes hacerlo desde dos puntos de vista —me aconsejó.

Se ciñó más el abrigo. Su respiración formaba vaho en el aire frío. Observamos los icebergs. Parecía haber aún más de los que uno se imaginaba. Algunos muy lejanos solo eran visibles porque las olas rompían contra ellos mientras avanzaban.

—Ayudará a pasar el invierno —admitió Phyllis—, y quizá después, cuando llegue la primavera… —dejó que el pensamiento se desvaneciera, inacabado. Tras un momento de reflexión, dijo:

—¿Por dónde vas a empezar?

—Todavía no he llegado tan lejos —confesé.

—Creo que deberías comenzar con aquella noche a bordo del Guinevere, cuando vimos…

—Pero, cielo, nadie ha podido demostrar que tuvieran nada que ver con ello.

—Dijiste que sería una historia. Si vas a necesitar pruebas de todo, será mejor que ni empieces.

—¿Y qué hay de aquella primera inmersión? —sugerí—. Está bastante conectada con este asunto.

Negó con la cabeza.

—La gente, si es que alguien lo lee, puede ignorar lo que escribas si no le gusta, pero no ayuda que vayas eliminando cosas que podrían ser importantes simplemente porque no estás del todo seguro.

Fruncí el ceño.

—Nunca he estado convencido de que aquellas bolas de fuego fueran… Bueno, al fin y al cabo la palabra coincidencia existe porque existen cosas así.

—Entonces explícalo. Pero el Guinevere es el sitio apropiado donde comenzar.

—De acuerdo —cedí—. Capítulo Uno: Un extraño fenómeno.

—Desgraciadamente, en muchos sentidos no vivimos en el siglo XIX. Por tanto, si fuera tú, dividiría el libro en tres fases. Es la manera más natural. La Fase Uno sería…

—Cariño, ¿de quién va a ser el libro?

—Se supone que tuyo, mi amor.

—Entiendo. ¿Como mi vida desde que te conocí?

—Sí, cariño. Bueno, Fase Uno… ¡Cielos! ¡Mira eso!

Un gran iceberg, derretido por abajo y picado por el agua, comenzó a girar sobre sí mismo con imparable determinación. Una gran capa de hielo golpeó el agua, lanzando espuma al aire. El iceberg siguió rodando, se ralentizó, quedó inmóvil un momento, y empezó a rodar hacia atrás. Lo observamos mecerse con suavidad en una dirección y en otra con movimientos cada vez más débiles hasta que se estabilizó, presentando un aspecto completamente nuevo.

Phyllis retomó el tema de conversación.

—Fase Uno —repitió con energía, y después calló—. No. Antes necesitas una especie de pregunta central, con una página para ella sola.

—Sí —afirmé—, había pensado en… —pero ella sacudió la cabeza, sumida en sus pensamientos. Al cabo de un momento:

—¡Ya lo tengo! —dijo—. Es de Emily Pettifell, no creo que hayas oído hablar de ella.

—Así es —contesté—. Yo había pensado en…

—Estaba en El libro rosa de la infancia —dijo. Sacó la mano del bolsillo, protegida del frío por un guante, y se puso a recitar:

Sacudí la cabeza.

—Demasiado larga. Y, si me lo permites, ¿no crees que El libro rosa de la infancia es un poco inapropiado?

—Pero las últimas dos líneas, Mike. Son perfectas —las repitió:

Pero, Madre, dime, ¿qué pueden ser esas cosas

que salen arrastrándose de las olas?

—Lo siento, cielo, pero sigue siendo «no» —dije.

—No vas a encontrar nada más a propósito. ¿Cuál era tu idea?

—Había pensado en algo de Tennyson.

—¡Tennyson! —exclamó, exasperada.

—¡Escucha! —dije y recité el texto—. No es de sus obras poéticas mayores —admití—, pero incluso Tennyson fue joven alguna vez.

—Mi último pareado era más apropiado.

—Por lo que dice y para este momento, pero no en esencia. Además, el mío puede que hasta se haga realidad al final —repuse.

Discutimos un poco sobre el tema pero, después de todo, se supone que es mi libro. Phyllis puede escribir el suyo si quiere. Así que aquí está:

Bajo los truenos de las regiones superiores del piélago;

abajo, en las profundidades del mar abismal,

el Kraken duerme su sueño ancestral,

sin sueños, sin estorbos: débiles halos de luz escapan

por sus oscuros costados: sobre él se estiran

enormes esponjas de antigüedad y altura milenaria,

y muy lejos, en la tenue luz,

desde muchas grutas fantásticas y celdas secretas,

incontables pólipos gigantescos aventan

con sus enormes tentáculos las praderas adormecidas.

Allí ha estado durante eones y allí permanecerá

engullendo en sueños grandes gusanos marinos,

hasta que el fuego último caliente el piélago;

entonces, para ser visto una vez por ángeles y personas,

con un bramido ascenderá y en la superficie morirá.

Alfred Tennyson

Fase uno

Soy un testigo fiable, tú también eres un testigo fiable, prácticamente todos los hijos de Dios son testigos fiables en su propia opinión, por lo que es curioso ver cómo se difunden ideas tan distintas sobre el mismo asunto. Casi las únicas personas que conozco que están totalmente de acuerdo acerca de lo que vieron aquella noche del 15 de julio somos Phyllis y yo. Y como resulta que Phyllis es mi esposa, los demás comentaban discretamente a nuestras espaldas que yo la había «persuadido»: una idea y un eufemismo que solo podía provenir de alguien que no conociera a Phyllis.

La hora era las once y cuarto de la noche; el lugar, latitud 35, unos 24 grados al oeste de Greenwich; el barco, el Guinevere; la ocasión, nuestra luna de miel. No hay discusión sobre de estos datos. El crucero nos había llevado a Madeira, a las Islas Canarias y a Cabo Verde, y después había virado al norte para mostrarnos las Azores en el camino de vuelta a casa. Phyllis y yo estábamos apoyados en la barandilla respirando el aire fresco. Del salón llegaban los sonidos del baile y los clamores del cantante, que anhelaba a alguien. El mar se extendía a nuestro alrededor como una sábana de seda bajo la luz de la luna. El barco navegaba sobre un agua tan plácida que parecía un río. Contemplamos en silencio el horizonte infinito entre mar y cielo. A nuestras espaldas, el cantante seguía lamentándose.

—Menos mal que no me siento como él, debe de ser devastador —dijo Phyllis—. ¿Por qué crees que la gente sigue creando en masa esos gemidos decadentes?

No tenía una respuesta apropiada para esta pregunta, pero me ahorré tener que encontrar alguna porque de pronto algo atrajo su atención.

—Marte parece muy enfadado esta noche, ¿no crees? Espero que no sea un mal presagio —comentó.

Miré sorprendido hacia donde ella señalaba, un punto rojo entre una miríada de estrellas blancas. Marte siempre es rojo, por supuesto, pero nunca lo había visto tan rojo como entonces aunque, por otro lado, tampoco las estrellas se veían tan brillantes cuando estábamos en casa. Quizá se debía a que ahora nos encontrábamos prácticamente en los trópicos.

—Desde luego, está un poco incandescente —coincidí con ella.

Observamos el punto rojo un momento. Entonces Phyllis dijo:

—Es curioso. Es como si se hiciera más grande.

Le expliqué que obviamente debía de ser una alucinación por observarlo durante tanto tiempo. Seguimos mirando, y ya no cabía duda de que cada vez era más grande. Es más:

—Ahí hay otro. No puede haber dos Martes —exclamó Phyllis.

Y, efectivamente, allí estaba. Un punto rojo menor, algo más arriba y a la derecha del primero. Añadió:

—Y otro. A la izquierda. ¿Lo ves?

De nuevo estaba en lo cierto, y para entonces el resplandor del primero se había convertido en lo más visible en el cielo.

—Debe de ser algún tipo de avión, y eso que vemos es la estela luminosa de los gases de escape —sugerí.

Observamos los tres puntos mientras se hacían cada vez más brillantes y descendían por el cielo hasta que casi alcanzaron la línea del horizonte, de forma que su luminosa estela rosada formaba un reflejo en el agua que se aproximaba a nosotros.

—Ya hay cinco —dijo Phyllis.

Desde entonces nos han pedido muchas veces que los describamos, pero quizá no estemos dotados del mismo talento para los detalles que otros. Lo que dijimos entonces, y seguimos manteniendo, es que en aquella ocasión no se distinguía ninguna forma. El centro era de un rojo muy fuerte, y tenían una especie de nube a su alrededor algo más débil. Lo único que puedo sugerirle es que se imagine una luz roja brillante vista a través de una densa niebla de manera que se forme un halo alrededor, y tendrá un efecto similar.

Aparte de nosotros había otras personas apoyadas en la barandilla, y para ser imparcial debo decir que entre todas ellas parece que vieron formas de cigarros, cilindros, discos, ovoides y, cómo no, platillos. Nosotros no. Es más, nosotros no vimos ocho, nueve o una docena. Vimos cinco.

Es posible que el halo fuera debido a algún tipo de propulsión, y también puede que no, pero en cualquier caso no había indicios de que avanzaran a gran velocidad. Aquellas cosas se hacían grandes muy lentamente a medida que se acercaban. Hubo tiempo para que la gente volviera al salón y llamara a sus amigos por lo que, al cabo de un rato, había una larga fila de personas apoyadas en la barandilla, observando y especulando.

Sin ninguna referencia de escala no podíamos juzgar ni su tamaño ni la distancia a la que se encontraban; lo único de lo que estábamos seguros era que descendían en un gran arco que parecía acabar detrás de nosotros. El tipo a mi lado estaba hablando sobre el fuego de San Telmo como si supiera todo al respecto y su compañera, que nunca había oído hablar del fuego de San Elmo, no parecía pensar que se hubiera perdido nada interesante. Entonces la primera estela chocó con el agua.

Una gran explosión de vapor se elevó en una columna rosa. Más abajo enseguida se acumuló el vapor que había perdido el tinte rosado y simplemente parecía una nube blanca bajo la luz de la luna. Estaba empezando a disiparse cuando nos alcanzó el sonido de un intenso pitido. El agua alrededor del impacto burbujeaba y bullía y formaba espuma. Para cuando el humo se aclaró, no quedaba nada más que una zona de intenso oleaje que se fue calmando gradualmente.

Entonces cayó la segunda, de la misma manera y casi en el mismo sitio. Una detrás de otra, las cinco se hundieron en el agua formando grandes nubes de vapor. Al poco tiempo todo el vapor se disipó y solo quedaban algunas zonas contiguas de aguas agitadas.

A bordo del Guinevere sonaron las campanas, el ruido de los motores cambió y comenzamos a cambiar el rumbo, mientras la tripulación se presentó para manejar los botes y algunos hombres se prepararon para lanzar flotadores salvavidas.

Recorrimos la zona lentamente cuatro veces. No había rastro de nada. Excepto por nuestra propia estela, el mar a nuestro alrededor brillaba a la luz de la luna, plácido, vacío, imperturbable…

A la mañana siguiente hice llegar al capitán mi tarjeta. En aquellos tiempos trabajaba para la EBC, y le expliqué que seguramente me comprarían la historia de los sucesos de la noche anterior. Me respondió como lo hacía todo el mundo:

—¿Quiere decir la BBC? —sugirió.

La EBC estaba empezando entonces y casi siempre era necesario aclararlo. Lo hice, y añadí:

—Por lo que he podido descubrir, cada pasajero tiene una versión distinta, así que me gustaría contrastar la mía con la suya oficial.

—Es una buena idea —repuso—. Adelante, cuénteme su versión.

Cuando acabé, asintió y me enseñó su entrada en la bitácora de navegación. Coincidíamos en lo esencial; desde luego, en el hecho de que habían sido cinco y en la imposibilidad de determinar una forma concreta. Sus estimaciones acerca de la velocidad, el tamaño y la localización eran, por supuesto, datos técnicos. Vi que habían sido registradas en los radares y que se las había catalogado provisionalmente como aeronaves de tipo desconocido.

—¿Cuál es su opinión personal? —le pregunté—. ¿Había visto alguna vez algo parecido?

—No, nunca —respondió, pero pareció dudar.

—Pero… ¿qué? —pregunté.

—Bueno, pero extraoficialmente —dijo—. He oído hablar de dos casos muy similares en el último año. Una vez fueron tres de esas cosas por la noche; la otra, media docena durante el día… de todas formas parece que eran idénticas: una especie de brillo rojo. Pero ambos sucesos ocurrieron en el Pacífico, nunca a este lado.

—¿Por qué me lo cuenta «extraoficialmente»? —inquirí.

—En ambos casos fueron avistadas por solo dos o tres personas, y no es bueno para un marinero adquirir la reputación de ver cosas, ya sabe. Las historias solo circularon entre los compañeros de profesión, por así decirlo: nosotros no somos tan escépticos como la gente de tierra. A veces ocurren cosas extrañas en el mar.

—¿No me puede sugerir alguna explicación que pueda citar?

—Por motivos profesionales preferiría no hacerlo. Me limitaré a mi escrito oficial. Pero esta vez será muy distinto informar sobre ello. Tenemos dos centenares de testigos, incluso más.

—¿Cree que merece la pena iniciar labores de búsqueda? Tiene el sitio determinado con precisión.

Negó con la cabeza.

—Está muy profundo. Casi cinco mil quinientos metros: es un gran descenso.

—¿Tampoco quedaron restos en los casos anteriores?

—No. Entonces habría habido pruebas físicas que justificaran una investigación. Pero no tenían pruebas.

Hablamos durante un rato, pero no conseguí que me propusiera una teoría. Poco después me marché y escribí mi artículo. Más tarde contacté con Londres y se lo dicté a una grabadora de la EBC. Salió esa misma noche como relleno, una curiosidad con la que solo se esperaba sorprender a unos pocos.

De modo que por casualidad estuve presente en esa primera fase, casi el principio, pues no he conseguido encontrar referencias a fenómenos similares excepto las dos que me comentó el capitán. Incluso ahora, años después, aunque estoy seguro de que aquel fue el comienzo, todavía no tengo pruebas de que no fuera un suceso aislado. Prefiero no pensar demasiado en qué pondrá fin a esto: también preferiría no soñar con ello, si pudiera controlar los sueños.

Empezó de manera imperceptible. Si hubiera sido más obvio… y aun así es difícil saber qué podríamos haber hecho incluso aunque hubiéramos descubierto antes el peligro. Descubrir y prevenir no van necesariamente unidos. Conocimos muy pronto los peligros potenciales de la fisión atómica, y sin embargo no pudimos hacer mucho al respecto.

Si hubiésemos atacado inmediatamente… bueno, entonces quizá. Pero hasta que el peligro no fue evidente no podíamos saber qué debíamos atacar, y para entonces ya era demasiado tarde.

Pero no sirve de nada lamentarse de los errores. Mi intención es presentar un relato breve lo más fidedigno posible de cómo llegamos a esta situación –y, para comenzar, sucedió de forma muy fragmentaria…

El Guinevere atracó en Southampton el día previsto sin que presenciáramos más fenómenos inexplicables por el camino. No esperábamos que ocurrieran más, pero el evento había sido memorable; de hecho, casi tan bueno como para poder decir, en alguna remota ocasión futura: «Cuando tu abuela y yo estábamos en nuestra luna de miel, vimos una serpiente marina», aunque no del todo. No obstante, fue una maravillosa luna de miel, y no creo que vaya a tener nunca una mejor: Phyllis dijo algo muy parecido mientras estábamos apoyados contra la barandilla, observando el ajetreo de abajo.

—Aunque —añadió— no veo por qué no podemos tener alguna igual de buena de vez en cuando.

De modo que desembarcamos, nos instalamos en nuestra nueva casa en Chelsea, y cuando me presenté el lunes siguiente en las oficinas de la EBC descubrí que en mi ausencia me habían rebautizado como Watson Bolas de Fuego. Esto fue debido a la correspondencia que había llegado para mí. Me entregaron el enorme montón de papeles y me dijeron que, dado que yo era el causante, me las entendiera yo con ello.

Creo que tiene que haber muchas personas que van por la vida anhelando que alguien las deje desconcertadas, y que además sienten una especie de afinidad inmediata con cualquiera que admita estar desconcertado por cosas mínimamente similares. Digo «mínimamente» porque mientras leía las cartas me di cuenta de que era posible clasificarlas. Hay estratos de desconcierto. Tras dar una charla sobre una experiencia misteriosa, a un amigo mío le llovieron cartas sobre levitación, telepatía, materialización y curas milagrosas. Yo, por el contrario, había acabado en un estrato muy diferente. La mayoría de los que me escribían creían que el avistamiento de las bolas de fuego debía de haber despertado en mí un interés natural no solo por los platillos volantes, sino también por las lluvias de ranas, misteriosas caídas de cenizas, todo tipo de luces en el cielo, y también monstruos marinos. Tras organizarlas, me quedé con media docena que quizá hacían referencia a bolas de fuego parecidas a las que habíamos visto. Una hablaba de una experiencia reciente en las Filipinas, y me pareció una confirmación bastante clara de lo que el capitán del Guinevere me había contado. Merecía la pena contrastar las demás, especialmente una muy convincente que me invitaba a quedar con su autor en La Plume d’Or, donde siempre merece la pena almorzar.

La semana siguiente me presenté a la cita. Mi anfitrión resultó ser un hombre dos o tres años mayor que yo que pidió cuatro copas de Tío Pepe y después admitió que el nombre con el que había firmado no era el suyo, y que era teniente de aviación de las Fuerzas Aéreas del Reino Unido.

—Verá, es un poco complicado —dijo—. Por el momento se cree que sufrí algún tipo de alucinación, pero si aparecen suficientes pruebas de que no fue una alucinación, lo más probable es que lo consideren secreto oficial. Muy delicado, como verá.

Coincidí que debía de serlo.

—No obstante —prosiguió—, este asunto me preocupa, y si usted está reuniendo pruebas, me gustaría que la tuviera… aunque quizá no para que la use directamente. Quiero decir que no me gustaría tener que rendir cuentas a mis superiores. No creo que haya ninguna regulación que impida que alguien hable sobre sus alucinaciones, pero nunca se sabe.

Asentí comprensivo. Prosiguió:

—Ocurrió hace cerca de tres meses. Estaba haciendo una de las patrullas regulares, unos ciento cincuenta kilómetros al este de Formosa…

—No sabía que… —dije.

—Hay muchas cosas de las que no se habla, aunque no sean secretas del todo —respondió—. Como iba diciendo, ahí estaba. El radar registró aquellas cosas cuando todavía estaban fuera de mi vista, a mi espalda, pero acercándose a mucha velocidad desde el oeste.

Decidió investigar y aumentó de altitud para interceptar el objeto. El radar continuó mostrándolo mientras avanzaba en línea recta detrás y por encima de él. Trató de ponerse en contacto con él, pero no lo logró. Para cuando alcanzó su altitud ya eran visibles como tres puntos rojos, muy brillantes incluso con la luz del sol, que se aproximaban con rapidez a pesar de que su avión volaba a ochocientos kilómetros por hora. De nuevo intentó comunicarse, pero sin éxito. Seguían acercándose sin pausa, ganando terreno.

—Bueno —dijo—, estaba allí para patrullar. Dije a la base que eran un tipo completamente desconocido de aeronave, si es que eran aeronaves, y como no respondían propuse atacarlas. Era eso o dejarles marchar, en cuyo caso para qué patrullábamos. Base dio luz verde, aunque con cautela.

Traté de comunicarme con ellas de nuevo, pero no hicieron caso ni de mí ni de mis señales. Y a medida que se acercaban empecé a dudar incluso de que fuesen aeronaves. Eran justo como usted las describió por la radio: un halo rosa, con un centro rojo. Podrían haber sido soles en miniatura. Total, cuanto más las veía menos me gustaban, así que activé las armas a control por radar y dejé que se acercaran. Creo que debían de ir a mil cien o más cuando me adelantaron. Un segundo después el radar ubicó a la de delante y las armas dispararon. No hubo ningún lapso de tiempo. Aquella cosa pareció explotar al instante del disparo. ¡Y madre mía cómo explotó! De pronto se hinchó muchísimo, se volvió rosa y después blanca, pero con algún punto rojo aquí y allá… y entonces mi avión llegó a la onda expansiva, puede que incluso le alcanzase algún fragmento. Perdí bastantes segundos, y probablemente tuve mucha suerte, porque para cuando retomé el control estaba descendiendo a gran velocidad. Algo se había llevado por delante tres cuartas partes de mi alerón de estribor, y dañado la punta del otro. De modo que pensé que era el momento de usar el asiento eyectable, y para mi sorpresa funcionó.

Hizo una pausa para pensar. Después añadió:

—No sé si le aporta alguna cosa más que la confirmación, pero hay una o dos cuestiones. Una es que pueden avanzar mucho más rápido de lo que usted vio. Y la otra es que sean lo que sean, son muy vulnerables.

Y esa fue toda la información que me proporcionó después de hablarlo en detalle; eso y que cuando colisionaban no se desintegraban en fragmentos, sino que explotaban completamente, lo que quizá debería haberme sugerido más de lo que hizo en aquel momento.

Durante las semanas siguientes continuaron llegando cartas que no aportaron mucha información, y pronto empezó a dar la impresión de que el asunto iba a convertirse en otro monstruo del lago Ness. Me entregaban a mí la correspondencia, porque en la EBC habían llegado a la conclusión de que las bolas de fuego eran mi responsabilidad. Varios observatorios confesaron estar perplejos tras haber detectado pequeños objetos rojos desplazándose a velocidades muy altas, pero fueron muy cautelosos en sus declaraciones. Ningún periódico lo publicó porque la opinión generalizada de las redacciones era que todo el asunto recordaba demasiado a los platillos volantes, y sus lectores preferían más novedad en su sensacionalismo. No obstante, se fueron acumulando testimonios aquí y allá, aunque tuvieron que pasar dos años antes de que se hicieran públicos y recibieran atención mediática seria.

Esta vez fue un avión con trece pasajeros. Una estación de radar en el norte de Finlandia las interceptó primero, estimó su velocidad en dos mil quinientos kilómetros por hora y su rumbo aproximadamente dirección suroeste. Al transmitir la información las describieron solo como «aeronaves no identificadas». Los suecos las avistaron mientras cruzaban su territorio, y las describieron como pequeños puntos rojos. Noruega lo confirmó, pero estimó su velocidad en algo menos de dos mil kilómetros por hora. Un observatorio escocés las registró viajando a unos mil quinientos kilómetros por hora, prácticamente reconocibles a simple vista. Dos estaciones en Irlanda informaron que habían pasado justo por encima de ellas, en una línea recta en dirección suroeste, con una ligera desviación hacia el oeste. Más al sur, los centros determinaron que su velocidad eran mil doscientos kilómetros por hora y afirmaron que eran «claramente visibles». Un buque meteorológico ubicado a cerca de 65 grados norte dio una descripción que coincidía con las anteriores de las bolas de fuego, y calculó una velocidad alrededor de 800 kilómetros por hora. No se las volvió a divisar después de eso.

El motivo por el que este avistamiento llegó a primera plana cuando otros habían sido ignorados no fue solo que una serie de estaciones hubieran seguido su avance; se debía más a las implicaciones de la ruta trazada. No obstante, a pesar de las insinuaciones y de las acusaciones directas, en el este se mantuvieron en silencio. Tras la apresurada y poco creíble explicación que siguió a la primera explosión atómica en Rusia, sus líderes habían adoptado la política de fingir una sordera al menos temporal en cuestiones de este tipo. Esa actitud tenía la ventaja de que no provocaba muchos quebraderos de cabeza y a la vez daba la sensación al público de que tras esa impenetrabilidad ha de haber un poder oculto. Y como los que conocían bien los asuntos rusos no iban a hacer pública su relación con ellos, el juego de hacer oídos sordos continuaba sin impedimentos.

Los suecos anunciaron, con cuidado de no concretar demasiado, que actuarían ante otra violación semejante de su espacio aéreo, independientemente de quién fuera el infractor. La prensa británica sugirió que cierta potencia tenía tanto empeño en proteger sus fronteras como para justificar que otros países tomaran medidas similares para salvaguardar las suyas. Los periódicos estadounidenses afirmaron que la única manera de tratar con cualquier avión ruso en su territorio era disparar primero. El Kremlin parecía dormir.

Hubo una avalancha repentina de avistamientos de bolas de fuego. Los testimonios llegaban de todas partes y lo único que podía hacer era filtrar los más imaginativos y guardar el resto para estudiarlos con calma, pero me di cuenta de que entre ellos había varias descripciones de bolas de fuego descendiendo al océano que coincidían con mis observaciones (de hecho, coincidían tan bien que no estaba seguro de que no las hubiese inspirado mi reportaje). En general, todo parecía ser un barrullo de especulaciones, invenciones, impresiones de tercera mano y fantasías, por lo que me fue de poca utilidad. No obstante, hubo un punto negativo que me llamó la atención: ningún testigo afirmaba haber visto una bola de fuego aterrizar en tierra. Además, ninguna de las que cayeron en el agua fueron avistadas desde la costa: todas habían sido divisadas desde barcos, o desde aviones en alta mar.

Durante algunas semanas siguieron llegando testimonios de avistamientos de grupos, tanto grandes como pequeños. Cada vez había menos escépticos, y solo los más obstinados seguían afirmando que se trataba de alucinaciones. Aun así, no averiguamos nada nuevo sobre el fenómeno. Ninguna foto. Muchas veces parecía ser el típico caso de las cosas que te encuentras cuando no estás preparado. Pero entonces un grupo de bolas de fuego se toparon con un tipo que sí estaba preparado… y cómo.

El tipo en cuestión resultó ser el portaviones de la armada estadounidense, Tuskegee. El mensaje desde Curaçao, que avisaba de un grupo de ocho bolas de fuego que se dirigía directamente hacia él, llegó mientras estaba anclado a las afueras de San Juan, Puerto Rico. El capitán tenía la esperanza de que cometiesen una violación del espacio aéreo e inició los preparativos. Las bolas de fuego, fieles a su estilo, avanzaron en una línea recta que les iba a llevar a través de la isla y por encima del propio barco. El capitán observó su trayectoria en el radar con gran satisfacción. Esperó a que la infracción fuera irrefutable. Entonces dio la orden de lanzar seis misiles teledirigidos a intervalos de tres segundos, y subió a cubierta a observar el cielo, que estaba oscureciéndose.

Con los prismáticos vio cómo seis de los puntos rojos explotaban, uno detrás de otro, en nubes blancas.

—Bueno, todo arreglado —comentó complacido —. Ahora será interesante ver quién se queja —añadió mientras observaba los dos puntos restantes desaparecer en dirección norte.

Pero pasaron los días, y nadie se quejó. Tampoco hubo un descenso en el número de avistamientos de bolas de fuego.

Para la mayoría de la gente, la política del silencio absoluto apuntaba en una dirección, y se empezó a dar por demostrada la responsabilidad en los hechos.

Durante la semana siguiente dos bolas de fuego que habían cometido la insensatez de pasar cerca de la estación experimental de Woomera pagaron su temeridad, y un barco hizo explotar tres más cerca de Kodiak después de que cruzaran Alaska.

En un comunicado de protesta a Moscú por las repetidas violaciones territoriales, Washington terminó diciendo que en los casos en los que se habían tomado medidas drásticas, sentía el sufrimiento que debían de haber causado a las familias de las tripulaciones de las naves, pero que la responsabilidad no recaía en quienes habían acabado con el avión, sino en los que aparentemente los enviaban con órdenes que vulneraban acuerdos internacionales.

Tras unos días de letargo, el Kremlin hizo pública una objeción a la protesta. Proclamó sentirse poco impresionado por la táctica de atribuir a otros el delito propio, y añadió que sus armas, desarrolladas recientemente por científicos rusos en defensa de la Paz, habían acabado con más de veinte de esas aeronaves en territorio soviético, y que harían lo mismo sin dudarlo con cualquier otra nave espía que detectaran…

Por tanto, la situación no se resolvió. El mundo no soviético se dividió, a grandes rasgos, en dos grupos: los que creían cualquier afirmación rusa y los que no creían ninguna. Para los primeros no había ninguna duda; su fe era firme. Para los segundos no era tan fácil interpretar los sucesos. ¿Había que pensar, por ejemplo, que todo el asunto era una mentira? ¿O simplemente que cuando los rusos decían haber acabado con veinte bolas de fuego, en realidad solo habían sido cinco?

Durante meses reinó una atmósfera de intranquilidad, constantemente acentuada por el intercambio de comunicados. No había duda de que las bolas de fuego eran más numerosas que antes, pero era difícil determinar hasta qué punto realmente eran más numerosas o activas, o si se informaba sobre ellas con más frecuencia que antes. De vez en cuando se destruían varias en algún lugar del mundo, y cada cierto tiempo también se anunciaba que un gran número de bolas de fuego capitalistas habían sido castigadas como lo serían todos los que se dedicaban al espionaje en el territorio de la única y verdadera Democracia Popular…

El interés público tiene que alimentarse para mantenerse vivo; sin un sustento fresco pronto empieza a decaer. Las cosas existían, cruzaban el aire a altas velocidades, explotaban si se las alcanzaba; pero, más allá de ahí, ¿qué? No parecía que hicieran nada, por lo menos, que se supiera. Tampoco hacían nada para desempeñar el rol sensacionalista que parecían prometer.

La novedad se disipó, y llegó el momento de las explicaciones. Volvimos a algo parecido al fuego de San Telmo, pues la postura aceptada por la mayoría era que debía de tratarse simplemente de un nuevo fenómeno eléctrico. A medida que pasaba el tiempo los barcos y las bases costeras dejaron de dispararlos y permitieron que siguieran su misterioso rumbo, limitándose a anotar la velocidad, la hora y la dirección. Fueron, sin duda, una decepción.

No obstante, en los almirantazgos y en los ministerios de Aviación de todo el mundo se recopilaron los informes de todos los avistamientos. Se trazaron diagramas de sus rutas. Poco a poco empezó a surgir un patrón.

En la EBC yo seguía siendo el encargado de cualquier cosa que tuviera que ver con las bolas de fuego, y aunque la historia ya estaba muerta, guardé todos los documentos por si acaso. Mientras tanto, contribuí dentro de mis limitadas posibilidades a determinar el cuadro general del fenómeno, pasando a las autoridades cualquier información que me pareciera que podía interesarles.

Al cabo de un tiempo me invitaron al Almirantazgo para que viera algunos de los resultados.

Me recibió el capitán Winters, y me explicó que, aunque lo que me iban a mostrar no era exactamente un secreto oficial, preferían que no hiciera uso público de ello por el momento. Cuando hube accedido comenzó a desplegar mapas y diagramas.

El primero era un mapa del mundo cubierto de finas líneas, cada una numerada y datada con minúsculas cifras. A primera vista parecía una telaraña; y aquí y allá había pequeños grupos de puntos rojos, como si fueran las arañas que la habían tejido.

El capitán Winters cogió una lupa y la mantuvo sobre el área al sureste de las Azores.

—Aquí está su primera contribución —me dijo.

Al mirar a través del cristal distinguí un punto rojo con el número cinco, y la fecha y hora en la que Phyllis y yo estábamos apoyados en la barandilla del Guinevere observando cómo desaparecían las bolas de fuego en una nube de vapor. Había un número considerable de puntos rojos en aquella área, todos datados, y aún más se extendían al noreste.

—¿Cada uno de estos puntos representa el descenso de una bola de fuego? —pregunté.

—Una o más. Por supuesto, solo de las que conseguimos suficiente información para seguir su recorrido. ¿Qué le parece?

—Bueno —le dije sinceramente—, mi primera impresión es que ha debido de haber muchas más de las que me había imaginado. Y después me pregunto por qué diablos se acumulan en algunos sitios, como aquí.

—¡Ah! —respondió—. Aléjese un poco del mapa. Entorne los ojos para ver solo lo esencial.

Lo hice, y descubrí a lo que se refería.

—Áreas de concentración —dije.

Asintió.

—Cinco principales, y varias secundarias. La más densa al suroeste de Cuba; otra, novecientos cincuenta kilómetros al sur de las islas Cocos; concentraciones bastante altas cerca de Filipinas, Japón y las islas Aleutianas. No puedo afirmar que la proporción de densidades sea correcta; de hecho, estoy bastante seguro de que no lo es. Por ejemplo, puede ver que hay unas cuantas líneas que convergen en una zona al noreste de las Malvinas, pero solo tres puntos rojos en el área. Seguramente es debido a que hay muy poca gente en aquella parte del mundo para seguirlas. ¿Le llama la atención algo más?

Negué con la cabeza, pues no sabía adónde quería llegar. Cogió un mapa batimétrico y lo colocó junto al primero. Los observé.

—¿Todas las concentraciones se hallan en aguas muy profundas? —sugerí.

—Exacto. Casi no hay testimonios de descensos donde la profundidad sea inferior a siete mil quinientos metros, y ninguno a menos de tres mil quinientos.

Di vueltas a ese dato, pero no llegué a ninguna conclusión.

—Así que… ¿qué? —inquirí.

—Exacto —respondió—. ¿Y qué?

Pensamos un rato sobre el asunto.

—Todo descensos —señaló—. Ningún testimonio de alguno que subiera.

Extendió mapas de las áreas principales a mayor escala. Tras estudiarlas un momento pregunté:

—¿Tiene alguna idea de lo que significa todo esto? ¿O si la tuviera no me la revelaría?

—Para responder a su primera pregunta, le diré que solo tenemos un puñado de teorías, todas ellas inadecuadas por una razón u otra, de modo que su segunda pregunta no se plantea.

—¿Y los rusos?

—No tienen nada que ver con esto. De hecho, están bastante más inquietos por el asunto que nosotros. Parece que les inoculan la desconfianza hacia el capitalismo con la leche materna; no logran superar la idea de que, de alguna manera, nosotros somos los responsables de todo, pero tampoco consiguen averiguar cuál es la jugada. Pero lo que tanto nosotros como ellos tenemos claro es que estas cosas no son un fenómeno natural, ni tampoco suceden al azar.

—¿Y ustedes lo sabrían si otro país fuera responsable?

—Lo sabríamos, no me cabe ninguna duda.

Volvimos a reflexionar sobre los mapas en silencio.

—La gente —le dije— siempre me cita cosas que el famoso Holmes le dijo a mi tocayo, pero esta vez citaré yo: «Cuando todo aquello que es imposible ha sido eliminado, lo que quede, por muy improbable que parezca, es la verdad». Lo que significa que si no es una nación terrestre la que está haciendo esto, ¿entonces…?

—No es el tipo de solución que me gusta —dijo.

—No es el tipo de solución que le guste a nadie —coincidí con él—. Pero aun así, es inverosímil que algo en las profundidades haya estado siguiendo una línea evolutiva aparte y ahora haya desarrollado una sofisticada tecnología. Parece ser la única posibilidad restante.

—E incluso menos creíble que la otra —comentó.

—En cuyo caso hemos eliminado todo lo posible, y también algún imposible. El fondo del mar es un buen sitio para esconderse… si se superan las dificultades técnicas.

—Sin duda —afirmó—. Pero entre esas dificultades técnicas está la presión de cuatro o cinco toneladas por cada seis centímetros cuadrados en las zonas marcadas.

—Mmh. Quizá deberíamos reflexionar un poco más sobre ello —reconocí—. La otra pregunta obvia es, por supuesto, ¿qué están haciendo?

—Sí —dijo.

—Es decir, ¿no tienen ni idea?

—Llegan —respondió—. Quizá se vayan. Pero sobre todo llegan. Y eso es todo.

Fijé la mirada de nuevo en los mapas, en las líneas que lo atravesaban y las zonas de puntos rojos.

—¿Están haciendo algo al respecto? ¿O no lo debería preguntar?

—Ah, precisamente por eso está usted aquí. Ahora iba a eso —me dijo—. Vamos a intentar realizar una inspección. Por el momento no se va a transmitir por radio ni tampoco se va a publicar, pero debería haber un informe del proceso, y nosotros también necesitaremos uno. De modo que si su gente estuviera interesada en mandarle a usted junto con el equipo necesario…

—¿Dónde tendría lugar? —inquirí.

Señaló una de las zonas con el dedo.

—Hum…, mi mujer siente especial devoción por el sol tropical, por el de las Indias occidentales, para ser más exactos —dije.

—Bueno, creo recordar que su mujer ha escrito guiones de documentales muy buenos —señaló.

—Y la EBC se arrepentiría mucho si se perdiera algo así —añadí.

Cuando realizamos nuestra última llamada y perdimos de vista tierra firme por fin nos dejaron ver el enorme objeto guardado en la popa en un soporte construido a propósito. Cuando el teniente comandante a cargo de las operaciones técnicas ordenó que se levantara la lona que lo cubría tuvo lugar una verdadera ceremonia de inauguración. Pero el misterio que escondía fue un anticlímax: solamente era una esfera de metal de tres metros de diámetro. Tenía varias ventanas circulares, como si fuesen portillas; arriba sobresalía una enorme protuberancia que formaba una gigantesca agarradera. Tras observarlo un rato con expresión de madre orgullosa, el teniente comandante se dirigió a nosotros como lo haría un conferenciante.

—Este instrumento que están viendo —dijo con aire de grandeza— es lo que llamamos el batiscopio.

Dejó un intervalo de silencio para que lo pudiéramos apreciar.

—No construyó Beebe… —susurré a Phyllis.

—No —respondió—, eso era la batisfera.

—Ah —contesté.

—Ha sido construido —prosiguió él— para resistir presiones cercanas a dos toneladas por cada seis centímetros cuadrados, lo que permite una profundidad de mil quinientas brazas. En la práctica no vamos a usarlo a más de mil doscientas brazas, por lo que lo sometemos a una presión con un margen de seguridad de trescientos veinte kilos por cada seis centímetros cuadrados. Incluso así, superaremos los logros del Dr. Beebe, que descendió a algo más de quinientas brazas, y los de Barton, que alcanzó una profundidad de setecientas cincuenta brazas…

Continuó en esta línea un buen rato y enseguida me quedé atrás. Cuando comenzó a decaer un poco, le dije a Phyllis:

—No puedo hacerme una idea con todas estas brazas. ¿Cuánto es en metros, por Dios?

Ella consultó en sus anotaciones.

—Pretenden llegar a una profundidad de dos mil doscientos metros, pero podrían alcanzar los dos mil setecientos.

—Ambas suenan a muchos metros.

En algunos sentidos, Phyllis es más precisa y práctica.

—Dos mil doscientos metros es algo más de una milla y un tercio: la presión será superior a una tonelada y un tercio —me informó.

—¡Esta es mi asistente de producción! —exclamé—. No sé qué haría sin ti.

Observé el batiscopio.

—En cualquier caso… —añadí dubitativo.

—¿Qué? —preguntó ella.

—Aquel tipo del ministerio, Winters; él hablaba de cuatro o cinco toneladas de presión, lo que seguramente significa 6.500 u 8.000 metros —me dirigí al teniente comandante—. ¿Qué profundidad hay donde nos dirigimos?

—Es un área llamada la fosa de las Caimán, entre Jamaica y Cuba —dijo—. En algunos sitios supera las 5.000.

—Pero… —dije con el ceño fruncido.

—Brazas, cariño —dijo Phyllis—. 9.000 metros.

—Ah —dije—. Eso serán unas… eh… ¿cinco millas y media?

—Sí —dijo él.

—Ah —repetí.

Volvió a su tono de discurso.

—Ese —dijo al grupo reunido a su alrededor— es el límite actual al que podemos realizar observaciones directas. No obstante… —hizo una pausa para dar una señal a un grupo de marineros, parecida a la que haría un mago, y observó cómo levantaban la lona de otra esfera similar, aunque más pequeña, y continuó—: aquí tenemos un nuevo instrumento con el que esperamos realizar observaciones al doble de profundidad de la que es posible con el batiscopio, puede que incluso más. Es completamente automático. Además de registrar la presión, temperatura, corrientes, etc., y enviar las medidas a la superficie, está equipado con cinco pequeñas cámaras de televisión, cuatro muestran lo que se encuentra alrededor del eje horizontal, y una permite ver lo que hay justo debajo de la esfera.

—Este instrumento —continuó otra voz, imitando perfectamente a la del teniente— es lo que llamamos el telebati.

El comandante no era un hombre al que le afectase la sorna. Siguió con su discurso. Pero el instrumento había sido bautizado, y continuamos llamándolo el telebati.

Tras alcanzar nuestra posición, los tres días siguientes se emplearon en realizar pruebas y ajustes en ambas máquinas. En una de las pruebas, Phyllis y yo nos apiñamos en el batiscopio y pudimos descender a casi cien metros, «solo por ver qué se sentía». Lo hicimos, y no sentimos ninguna envidia por los que tendrían que realizar inmersiones más profundas. Tras haber probado todo el equipo, se anunció el verdadero descenso para la mañana del cuarto día.

Poco después de que saliera el sol ya estábamos todos aglomerados junto al contenedor del batiscopio. Los dos técnicos navales que iban a realizar la inmersión, Wiseman y Trant, se arrastraron por el pequeño agujero que conformaba la entrada. A continuación les pasaron la ropa de abrigo que iban a necesitar en las profundidades, pues jamás habrían cabido por la apertura con ella puesta. Les siguieron los paquetes de comida y las cantimploras al vacío con bebidas calientes. Realizaron las últimas comprobaciones y dieron el visto bueno. La grúa colocó la tapa circular de la entrada, se enroscó poco a poco en su sitio y se selló herméticamente. La grúa elevó el batiscopio por la borda y lo mantuvo colgando, balanceándose con suavidad. Uno de los hombres en el aparato encendió la cámara manual y nosotros, vistos desde el interior, aparecimos en pantalla.

—Bien —dijo una voz a través de un altavoz—. Bájenlo ya.

El torno comenzó a girar. El batiscopio descendió y el agua se arremolinó a su alrededor. Enseguida desapareció debajo de la superficie.

El descenso fue un proceso largo que no voy a describir en detalle. Honestamente, visto en la pantalla del barco fue muy aburrido para el no iniciado. La vida en el mar parece existir a niveles muy bien determinados. En los estratos más habitados el agua está llena de plancton que se mueve como una continua tormenta de arena y esconde todo excepto las criaturas muy cercanas. En otros niveles, donde no hay plancton del que alimentarse, hay también menos peces. Además de la monotonía por la escasa visibilidad y el oscuro vacío, prestar atención a una pantalla que está conectada a una cámara que no para de girar y moverse tiene un efecto mareante. Tanto Phyllis como yo pasamos la mayor parte del descenso con los ojos cerrados, basándonos en los sonidos provenientes del teléfono en modo de altavoz para reconocer cuándo sucedía algo interesante. De vez en cuando nos escabullíamos al puente a fumar un cigarrillo.

No podíamos haber elegido un día mejor para la misión. Los rayos del sol caían directamente sobre las cubiertas, rociadas cada cierto tiempo con agua para mantenerlas frescas. El pabellón ondeaba sin fuerza, casi inmóvil. El mar se extendía como una planicie hasta la línea del horizonte, donde se encontraba con la cubierta celeste en la que tan solo había una nube, al norte, quizá por encima de Cuba. Apenas había sonidos, excepto la voz apagada de los altavoces en la sala de los oficiales, el ruido monótono y suave de la grúa, y de vez en cuando la voz del marinero de cubierta informando sobre la profundidad alcanzada.

El grupo sentado en la sala de oficiales apenas hablaba, dejaba esa labor a los hombres que se encontraban a muchas brazas por debajo.

De vez en cuando, el comandante preguntaba:

—¿Todo bien ahí abajo?

Y dos voces respondían simultáneamente:

—¡Sí, señor!

Uno dijo:

—¿Tenía Beebe un traje climatizado eléctricamente?

Nadie lo sabía.

—Me quito el sombrero ante él si no lo llevaba —dijo.

El comandante mantenía un ojo pegado a los indicadores de control, además de observar la pantalla.

—Se aproximan a los 800 metros. Cambio —dijo.

Desde las profundidades, los hombres contaron:

—780… 790… ¡Ahora! 800 metros, señor.

El cabrestante seguía girando. No había mucho que ver. De vez en cuando avistaban un banco de peces deslizándose por las tinieblas. Uno de los técnicos se quejó:

—Cuando pego la cámara a una ventana siempre llega un pez enorme y se coloca junto a otro cristal.

—900 metros. Estáis superando a Beebe ahora mismo —dijo el comandante.

—Hasta la vista, Beebe —respondió una de las voces de abajo—. Pero todo está más o menos igual.

La misma voz añadió enseguida:

—Hay más vida por aquí. Muchos calamares, grandes y pequeños. Seguramente los podéis ver. Hay algo a este lado, justo detrás de nuestra luz. Algo grande. No puedo distinguirlo… podría ser un calamar gigante. ¡No! ¡Dios mío! ¡No puede ser una ballena! ¡No aquí abajo!

—Es improbable, pero no imposible —respondió el comandante.

—Bueno, en ese caso… Ah, de todas formas se ha desviado. ¡Diablos! Sí que nos desplazamos los mamíferos, ¿no os parece?

Al poco tiempo el comandante anunció:

—Ahora estáis superando a Barton —y después añadió, en un cambio de tono inesperado—. A partir de este momento es decisión vuestra, chicos. ¿Seguro que estáis bien? Si no os convence del todo no tenéis más que decirlo.

—Está bien, señor. Todo funciona bien. Seguimos descendiendo.

En cubierta el cabrestante seguía girando.

—Nos acercamos a los mil seiscientos metros —anunció el comandante. Cuando los superaron, preguntó:

—¿Cómo estáis ahora?

—¿Qué tal el tiempo ahí arriba? —inquirió una voz.

—Se mantiene bien. Calmado. Nada de olas.

Los dos hombres en el aparato debatieron un rato.

—Seguimos bajando, señor. Puede que tengamos que esperar semanas para volver a tener condiciones así.

—De acuerdo, si ambos estáis seguros.

—Lo estamos, señor.

—Muy bien. Entonces unos quinientos metros más.

Hubo una pausa. Después:

—Muerto —comentó uno desde abajo—. Todo está negro y muerto. No se ve nada. Curioso lo separados que están los niveles. Ah, ahora volvemos a ver cosas más abajo… Calamares de nuevo… Peces luminosos… Un banco pequeño allí, ¿lo veis? Hay… ¡Dios mío!

No dijo nada más, y justo en ese instante un pez horrible, de pesadilla, abrió la boca en nuestra pantalla.

—Uno de los descuidos de la naturaleza —comentó.

Siguió hablando, y a través de la cámara seguimos vislumbrando increíbles monstruosidades, grandes y pequeñas.

Al cabo de un rato, el comandante anunció:

—Os vamos a parar ahora. Dos mil doscientos metros —cogió el teléfono y se lo comunicó a los marineros de cubierta. El cabrestante se ralentizó y dejó de girar.

—Eso es todo, chicos — dijo.

—Hum… —dijo uno de los técnicos—. Bueno, fuera lo que fuera lo que vinimos a buscar, no lo hemos encontrado.

El comandante permaneció impasible. No logré distinguir si había tenido la esperanza de obtener resultados tangibles o no. Me imagino que no. De hecho, me preguntaba si alguno de nosotros la había tenido. Después de todo, estos centros de actividad eran abisales. Y de ahí se deducía que la razón debía de encontrarse en el fondo. El sonograma indicaba que el fondo aún estaba unos cinco mil metros por debajo de donde ahora se encontraban los dos técnicos…

—Atención, batiscopio —dijo el comandante—. Vamos a empezar a subiros. ¿Preparados?

—¡Sí, señor! Todo listo —dijeron ambos.

El comandante volvió a coger el teléfono

—¡Empezad a subir!

Oímos el cabrestante ponerse en marcha y poco a poco ganar velocidad.

—Ya estáis ascendiendo. ¿Todo en orden?

—Todo bien, señor.

Hubo un intervalo de diez minutos en el que nadie habló. Entonces, una de las voces dijo:

—Hay algo ahí. Algo grande, no lo veo bien. Se mantiene justo en el límite de nuestro foco. No puede ser la ballena esa, no a esta profundidad. Os lo trataré de mostrar.

La imagen en la pantalla cambió y se volvió a equilibrar. Podíamos ver los rayos de luz extendiéndose en el agua, y las manchas brillantes de los organismos iluminados por el foco. Justo al borde se entreveía una franja algo más clara. Era difícil estar seguro.

—Parece que nos rodea. Creo que nosotros también estamos girando un poco. Intentaré… ah, acabo de verlo un poco mejor. Desde luego no es una ballena. Ahí, ¿lo veis ahora?

Esta vez logramos distinguir sin duda una franja más clara. Era algo ovalada, pero no definida, y no había forma de determinar el tamaño.

—Hum… —dijo uno de los técnicos en las profundidades—. Es algo desconocido. Puede ser un pez, o quizá algo parecido a una tortuga. Desde luego de dimensiones gigantescas. Está dando vueltas un poco más cerca, pero aún no consigo distinguir más detalles. Se mantiene a nuestro ritmo.

De nuevo la cámara mostró a la cosa pasar por delante de una de las ventanas del batiscopio, pero no pudimos apreciar nada; la definición era demasiado baja.

—Ahora está subiendo. Elevándose a más velocidad que nosotros. Ha superado nuestro ángulo de visión. Debería haber una ventana en la parte superior de este trasto… lo hemos perdido. Ha desaparecido por encima de nosotros. A lo mejor…

La voz se cortó en seco. Simultáneamente hubo un breve instante de luz en la pantalla, y también se apagó. El sonido del cabrestante cambió al aumentar la velocidad.