Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Alianza Editorial

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Serie: Runas

- Sprache: Spanisch

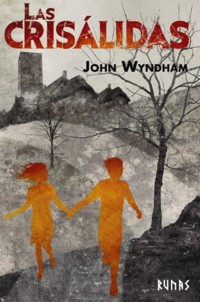

BENDITA SEA LA NORMA. EN LA PUREZA ESTÁ NUESTRA SALVACIÓN. ¡CUIDADO CON LOS MUTANTES! Después de la Tribulación, una catástrofe apocalíptica que da lugar a mutaciones genéticas, las desviaciones de la norma son consideradas Blasfemias. Los animales y plantas que no tengan un aspecto normal son eliminados, y los humanos son expulsados a los Márgenes. Nadie sospecha en su aldea que David y Rosalind también son mutantes, pero a medida que se hacen mayores cada vez les resulta más difícil ocultar su propia aberración y se ven obligados a huir a las Malas Tierras para no ser descubiertos.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 332

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

LAS CRISÁLIDAS

JOHN WYNDHAM

Traducción de Catalina Martínez Muñoz

Índice

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Créditos

1

Cuando era muy pequeño, a veces soñaba con una ciudad, y eso era raro porque todo empezó incluso antes de saber lo que era una ciudad. Pero aquella ciudad, amontonada en el arco de una bahía grande y azul, se me metía en la cabeza. Veía las calles y los edificios que las bordeaban, el paseo marítimo y hasta los barcos en el puerto, aunque, despierto, nunca había visto el mar, ni un barco...

Los edificios no se parecían a nada que yo conociera. El tráfico en las calles era extraño: los carros circulaban sin caballos de tiro, y a veces había cosas en el cielo, cosas brillantes y en forma de peces que, desde luego, no eran pájaros.

Casi siempre veía este lugar maravilloso de día, pero a veces era de noche, cuando las luces se desplegaban como una hilera de luciérnagas en la costa y algunas parecían chispas que iban a la deriva por el agua, o por el aire.

Era un sitio precioso, fascinante, y, una vez, cuando aún era pequeño y no tenía conocimientos, le pregunté a Mary, mi hermana mayor, dónde podía estar esa ciudad tan bonita.

Negó con la cabeza y dijo que no existía: en ese momento no. Me dio a entender que quizá estuviera soñando con tiempos pasados. Los sueños eran cosas muy curiosas, sin explicación; por eso, era posible que lo que veía fuera un fragmento del mundo que existió en otra época: del mundo maravilloso en el que habían vivido los Antiguos, antes de que Dios enviara la Tribulación.

Y luego me advirtió, muy seria, que no se lo contara a nadie; los demás, que ella supiera, no tenían esas imágenes en la cabeza, ni dormidos ni despiertos, y no sería prudente contárselo.

Fue un buen consejo y, por suerte, tuve el buen juicio de seguirlo. La gente de nuestro distrito era muy crítica con lo raro o lo insólito, y hasta mi zurdera despertaba cierto recelo. El caso es que ni entonces ni en los años siguientes hablé de esto con nadie: de hecho, casi lo olvidé, porque a medida que iba creciendo los sueños se volvieron cada vez menos frecuentes y acabaron siendo excepcionales.

Pero el consejo siguió ahí. De lo contrario podría haberle hablado de estos curiosos conocimientos a mi prima Rosalind, y seguramente nos habríamos visto envueltos en problemas muy graves si alguien me hubiera creído. Ni ella ni yo, creo, prestábamos demasiada atención a esas cosas entonces: simplemente, teníamos la costumbre de ser cautos. Yo no me sentía especial en nada. Era un niño normal que crecía con normalidad y daba por sentado el mundo que me rodeaba. Y así seguí hasta el día en que conocí a Sophie. Ni siquiera entonces el cambio fue inmediato. Es la perspectiva lo que ahora me permite establecer «el día» en que mis primeras dudas, leves, empezaron a germinar.

Ese día salí solo, como tantas veces. Tenía, supongo, alrededor de diez años. Mi hermana Sarah era cinco años mayor que yo, y esa diferencia significaba que pasaba mucho tiempo jugando a mi aire. Había echado a andar por la pista de los carros, hacia el sur, bordeando los campos, hasta que llegué al montículo alto y seguí un buen rato adelante por la cima.

El montículo no era un enigma para mí en aquella época: era demasiado grande para hacerme pensar que pudiera ser obra del ser humano, y tampoco se me había ocurrido nunca relacionarlo con las proezas de los Antiguos de las que oía hablar de vez en cuando. Era sencillamente el montículo que trazaba una curva amplia y seguía en línea recta, como una flecha, hacia las colinas lejanas; una simple parte del mundo, no más digna de asombro que el río, el cielo o las propias colinas.

Había recorrido la cima muchas veces, pero casi nunca había explorado la parte más alejada. Por alguna razón, me parecía tierra extranjera, no tanto hostil como fuera de mi territorio. Sin embargo, había descubierto una zona donde la lluvia, al correr por la ladera contraria del montículo, había formado un barranco arenoso. Si me sentaba en el borde y me daba un buen impulso, podía deslizarme a bastante velocidad y volar unos metros por el aire al final de la rampa antes de aterrizar en un montón de arena blanda.

Creo que había estado allí una media docena de veces antes y nunca me había encontrado con nadie, pero en esta ocasión, cuando me estaba levantando después del tercer descenso, preparándome para el cuarto, una voz dijo: «¡Hola!».

Eché un vistazo alrededor. Al principio no supe de dónde venía el saludo; luego, un temblor en la copa de las ramas de unos arbustos llamó mi atención. Las ramas se separaron, y una cara me observó. Era una niña, con la cara morena y enmarcada por rizos oscuros. Tenía un gesto ligeramente serio, aunque los ojos chispeaban. Nos miramos un momento, hasta que dije:

—Hola.

Parecía indecisa. Luego apartó un poco más las ramas. Era algo más baja que yo y puede que más pequeña. Llevaba un peto marrón rojizo y una camisa amarilla. La cruz cosida en la parte alta del peto era de una tela marrón más oscura. Iba peinada con dos coletas atadas con lazos amarillos. Se quedó quieta unos segundos, como si no se decidiera a abandonar su escondite entre los arbustos, pero la curiosidad ganó a la cautela, y dio un paso al frente.

La observé con curiosidad, porque era completamente desconocida para mí. De vez en cuando había reuniones o fiestas a las que se sumaban todos los niños que vivían en un radio de muchos kilómetros, y me chocó encontrarme con una niña a la que no había visto nunca.

—¿Cómo te llamas? —pregunté.

—Sophie —dijo—. ¿Y tú?

—David. ¿Dónde vives?

—Por allí —señaló vagamente con la mano hacia la tierra extranjera, al otro lado del montículo.

Sus ojos se apartaron de los míos para fijarse en el surco de arena por el que yo acababa de deslizarme.

—¿Es divertido? —preguntó, con una mirada nostálgica.

Dudé un momento antes de invitarla.

—Sí —asentí—. Ven a probarlo.

Volvió a mirarme, sin moverse. Me estudió unos segundos, con una expresión seria, y por fin se decidió de golpe. Trepó hasta la cima del montículo por delante de mí.

Se lanzó por el surco con los rizos y los lazos volando en el aire. Cuando aterricé, Sophie había perdido su seriedad y le bailaban los ojos de entusiasmo.

—Otra vez —dijo, y subió la ladera jadeando.

Fue en el tercer descenso cuando ocurrió el percance. Se sentó y se impulsó igual que antes. La vi bajar silbando por el aire y aterrizar entre una lluvia de arena. Por alguna razón, había caído a unos palmos del punto habitual, a la izquierda. Me preparé para seguirla y esperé a que se apartara. No se apartaba.

—Vamos —le dije, con impaciencia.

Intentó moverse.

—No puedo. Me duele —dijo.

Me arriesgué a lanzarme de todos modos y aterricé a su lado.

—¿Qué pasa?

Tenía la cara contraída y los ojos llenos de lágrimas.

—Se me ha enganchado el pie.

Tenía el pie izquierdo enterrado. Retiré la arena blanda con las manos. El zapato estaba encajado en un hueco estrecho, entre dos piedras terminadas en punta. Traté de sacarlo, pero no cedía.

—¿Puedes torcerlo? —sugerí.

Lo intentó, apretando los labios con valentía.

—No sale —dijo.

—Te ayudaré a tirar.

—¡No, no! Me duele —protestó.

Yo no sabía qué hacer. Era evidente que el pie estaba atrapado y que le dolía. Analicé la situación.

—Deberíamos cortar los cordones, para que puedas sacar el pie del zapato. No consigo desatar el lazo.

—¡No! —exclamó, asustada—. No, no puedo.

Lo dijo con tanto énfasis que me sorprendió. Si sacaba el pie, podríamos liberar el zapato con ayuda de una piedra, pero si no quería hacer eso, no se me ocurría otra solución. Sophie estaba tumbada en la arena, con la rodilla de la pierna atrapada en alto.

—Ay, me duele mucho —repitió. Y no pudo seguir aguantando las ganas de llorar. Se le llenó la cara de lágrimas. Aun así, no gritó: gemía como un cachorrillo.

—Tienes que quitarte el zapato —insistí.

—No —protestó de nuevo—. No puedo. Nunca. No puedo.

Me senté a su lado, sin saber qué hacer. Me agarró la mano y la apretó con fuerza mientras lloraba. Era evidente que el dolor iba en aumento. Casi por primera vez en la vida, me vi a cargo de una situación que exigía tomar una decisión. Y la tomé.

—Es imposible. Tienes que quitártelo. Si no me haces caso, probablemente te quedarás aquí atrapada y morirás, supongo.

No se rindió a la primera, pero al final aceptó. Me miró con recelo mientras cortaba los cordones. Y entonces dijo:

—¡Vete! No puedes mirar.

Dudé unos momentos, pero la infancia es una época plagada de normas incomprensibles, aunque importantes, así que me alejé un par de metros y me di la vuelta. Oí que resoplaba. Luego volvió a echarse a llorar.

—No sale —dijo, mirándome con miedo entre las lágrimas, así que me arrodillé para ver si podía hacer algo—. No puedes decírselo a nadie —añadió—. ¡Nunca, nunca! ¿Lo prometes?

Lo prometí.

Sophie era muy valiente. Solamente hacía ruiditos como un cachorro.

Cuando conseguí liberar el pie, me pareció muy raro: lo que quiero decir es que estaba hinchado y retorcido; ni siquiera me fijé en que tenía más dedos de lo normal...

Luego desencajé el zapato del agujero y se lo di. Pero no podía ponérselo en el pie hinchado. Tampoco podía apoyar el pie en el suelo. Pensé que podría llevarla a cuestas, pero pesaba más de lo que me imaginaba, y estaba claro que así no llegaríamos muy lejos.

—Iré a buscar ayuda —dije.

—No. Iré gateando —contestó.

Eché a andar a su lado, con el zapato en la mano y sintiéndome inútil. Consiguió recorrer animosamente un buen trecho, pero al final se dio por vencida. Se le habían roto los pantalones y tenía las rodillas arañadas y sangrando. Nunca había conocido a nadie, niño o niña, que hubiera resistido hasta ese punto; me asustó un poco. La ayudé a apoyarse en el pie bueno y la sostuve mientras me señalaba su casa y el hilillo de humo que la distinguía. Cuando volví a mirarla, Sophie se había puesto de nuevo a cuatro patas y se escabulló entre los arbustos.

Encontré la casa con mucha dificultad y llamé a la puerta, algo nervioso. Una mujer alta salió a abrir. Era guapa. Tenía una cara bonita y unos ojos grandes y brillantes. Llevaba un vestido rojizo, un poco más corto que las mujeres de mi casa, aunque con la cruz convencional, del cuello a la cintura y de lado a lado del pecho, de un color verde a juego con el pañuelo que le cubría la cabeza.

—¿Es usted la madre de Sophie? —pregunté.

Me examinó y frunció el ceño.

—¿Qué pasa? —preguntó con brusca preocupación.

Se lo conté.

—¡Ay! ¡Su pie!

Volvió a examinarme unos momentos y luego dejó apoyada en la pared la escoba que tenía en la mano.

—¿Dónde está? —preguntó de pronto.

La acompañé por el camino por el que había ido hasta su casa. Al oír la voz de su madre, Sophie salió de los arbustos gateando.

Su madre le miró el pie hinchado y deforme, y las rodillas llenas de sangre.

—¡Pobrecita mía! —exclamó, abrazándola y besándola. Y añadió—: ¿Lo ha visto?

—Sí —contestó Sophie—. Lo siento, mamá. Lo he intentado, pero no podía sacar el pie, y me dolía mucho.

Su madre asintió con la cabeza despacio. Después suspiró.

—Bueno, ya no tiene remedio. Levántate.

Sophie se subió a la espalda de su madre, y volvimos a la casa todos juntos.

Los mandamientos y los preceptos que uno aprende de pequeño se los sabe de memoria, aunque tienen muy poco sentido hasta que se ve un ejemplo, e incluso entonces hay que saber reconocerlo.

Por eso fui capaz de esperar pacientemente, mientras lavaban el pie herido, le aplicaban un emplasto frío y lo vendaban, sin detectar ninguna relación entre el pie y la afirmación que había oído casi todos los domingos de mi vida.

«Y Dios creó al hombre a Su imagen y semejanza. Y Dios decretó que el hombre tuviera un cuerpo, una cabeza, dos brazos y dos piernas; que cada brazo se articulara en dos puntos y terminara en una mano; que cada mano tuviera cuatro dedos y un pulgar; que cada dedo tuviera una uña plana...».

A continuación:

«Dios creó entonces también a la mujer, con la misma imagen, pero con las siguientes diferencias, de acuerdo con su naturaleza: su voz sería de un timbre más agudo que la del hombre; no le crecería la barba; tendría dos pechos...».

Y así sucesivamente.

Me lo sabía todo, palabra por palabra, y, sin embargo, ver los seis dedos de Sophie no despertó nada en mi memoria. Vi el pie apoyado en las rodillas de su madre. Vi que su madre se detenía a observarlo un momento tranquilamente, lo cogía, se inclinaba para besarlo con dulzura y levantaba los ojos llenos de lágrimas. Sentí lástima de su angustia, y de Sophie, porque el pie le dolía, pero nada más.

Cuando terminaron de ponerle las vendas, eché un vistazo a la habitación con curiosidad. La casa era mucho más pequeña que la mía, una casita de campo, en realidad, pero a mí me gustaba más. Era acogedora. Y, a pesar de que la madre de Sophie parecía angustiada y preocupada, no pensé que yo fuera el único motivo de lamento y desconfianza en una vida ordenada, como la que lleva la mayoría de la gente en su casa. Y la salita me gustó aún más porque allí no había frases colgadas en la pared para que la gente las señalara cuando quería regañarte. En vez de eso, había varios dibujos de caballos que me parecieron muy bonitos.

Entonces, Sophie, que ya estaba limpia y sin restos de lágrimas, se sentó en una silla arrimada a la mesa. Recuperada, aparte del pie, me preguntó con solemne hospitalidad si me gustaban los huevos.

La señora Wender me pidió que esperase mientras llevaba a Sophie al piso de arriba. Volvió al cabo de un rato y se sentó a mi lado. Me dio la mano y me miró unos momentos con un gesto muy serio. Noté su angustia con mucha intensidad, aunque al principio no entendía por qué estaba tan preocupada. Me sorprendió, pues hasta ese momento ella no había dado ninguna señal de que pudiera pensar de esa manera. Intenté transmitirle un pensamiento, para tranquilizarla y demostrarle que no tenía ningún motivo para preocuparse por mí, pero el mensaje no le llegó. Siguió mirándome con los ojos brillantes y una expresión muy parecida a la de Sophie cuando se aguantaba las ganas de llorar. Los pensamientos de la señora Wender eran pura preocupación amorfa. Intenté repetirle el mensaje, pero no conseguía meterme en su cabeza. Luego asintió despacio y dijo:

—Eres un buen chico, David. Te has portado muy bien con Sophie. Quiero darte las gracias.

Me sentí incómodo y me miré los zapatos. No recordaba que nadie me hubiera dicho nunca que era un buen chico. No sabía cómo responder en un caso así.

—Te cae bien Sophie, ¿verdad? —añadió, sin dejar de mirarme.

—Sí. Y también me parece muy valiente. Debía de dolerle muchísimo.

—¿Podrás guardar un secreto... un secreto importante... por el bien de Sophie?

—Sí, claro —dije, aunque con cierta duda, porque no sabía cuál era el secreto.

—¿Le... le has visto el pie? —preguntó mirándome a los ojos—. ¿Los dedos?

Asentí.

—Sí.

—Bueno, ese es el secreto, David. Nadie puede saberlo. Eres la única persona que lo sabe, aparte de su padre y de mí. Nadie más puede saberlo. Nadie... Nunca.

—No —repetí, muy serio.

Hubo una pausa: al menos su voz se había detenido, aunque sus pensamientos seguían activos, como si «nadie» y «nunca» lanzaran un eco triste y desolado. Luego, eso cambió, y vi que la señora Wender se ponía tensa, enfadada y asustada por dentro. Era inútil transmitirle nada, así que traté de subrayar torpemente, con palabras, que mi respuesta era sincera.

—Nunca: a nadie en absoluto —le aseguré.

—Es muy, muy importante —insistió—. No sé cómo explicártelo. —Pero en realidad no hacía falta que me explicara nada. La urgencia, la firmeza con que me lo comunicaba eran clarísimas. Sus palabras tenían mucha menos intensidad.

—Si alguien lo descubriera —dijo—, le harían mucho daño. Tenemos que asegurarnos de que eso no ocurra nunca.

Era como si la angustia se hubiera convertido en un objeto duro, en una barra de hierro.

—¿Porque tiene seis dedos? —pregunté.

—Sí. Eso es lo que nadie debe saber nunca, aparte de nosotros. Tenemos que guardar el secreto —explicó—. ¿Lo prometes, David?

—Lo prometo. Se lo puedo jurar si quiere.

—Me basta con la promesa.

Era una promesa muy seria, y estaba firmemente decidido a cumplirla: ni siquiera se lo contaría a mi prima Rosalind. Aunque su importancia era evidente, por dentro seguía desconcertado. No entendía que un pie tan pequeño pudiera causar tanta preocupación. Claro que, los adultos armaban muchas veces un jaleo tremendo, desproporcionado con las causas. Así que me quedé con lo principal: con la necesidad de guardar el secreto.

La madre de Sophie siguió mirándome con una expresión triste, aunque como si no me viese, hasta que empecé a sentirme incómodo. Se dio cuenta cuando me moví, y sonrió. Tenía una sonrisa bondadosa.

—Muy bien —dijo—. ¿Lo guardaremos en secreto y nunca volveremos a hablar de esto?

—Sí —repetí.

Cuando ya había salido por la puerta y estaba cruzando el jardín, di media vuelta.

—¿Puedo volver pronto a ver a Sophie? —pregunté.

—Muy bien, pero solo si estás seguro de que nadie lo sepa.

Los monótonos preceptos del domingo no se fundieron con la realidad hasta el momento en que llegué al montículo e iba andando por la cima, camino de casa. Entonces encajaron con un chasquido casi audible. La Definición del Hombre se recitó dentro de mi cabeza sin que yo lo pretendiera: «Y cada pierna tendrá dos articulaciones y un pie, y cada pie cinco dedos, y cada dedo terminará en una uña plana...». Y así, hasta que por fin: «Y toda criatura que parezca humana pero no tenga esta forma no es humana. No es ni hombre ni mujer. Es una blasfemia contra la verdadera imagen de Dios, y es odiosa a los ojos de Dios».

Me alteré mucho, y también estaba muy desconcertado. Una blasfemia era, como me habían repetido tantas veces, una cosa aterradora. Pero no había nada aterrador en Sophie. Era una niña normal y corriente, aunque mucho más sensata y valiente que la mayoría. De todos modos, según la Definición...

Estaba claro que tenía que haber un error en alguna parte. Seguro que un dedito de más —bueno, dos deditos muy pequeños, porque me imaginaba que tendría otro igual en el otro pie—, seguro que eso no podía volverla «odiosa a los ojos de Dios»...

El mundo era un enigma...

2

Llegué a casa por el procedimiento habitual. En un punto en el que el bosque se solapaba con la ladera del montículo y lo cubría, bajé por un camino estrecho y poco transitado. A partir de ahí me puse en guardia y seguí adelante con el cuchillo en la mano. Me tenían dicho que no entrara en el bosque porque, de vez en cuando —aunque era muy raro— animales muy grandes se acercaban a las zonas civilizadas, como Waknuk, y cabía la posibilidad de toparse con un perro o un gato salvajes. Sin embargo, como de costumbre, los únicos animales que oía rondando por allí eran pequeños y se escabullían a mi paso.

Alrededor de un kilómetro y medio más adelante, llegué a los cultivos y vi la casa al fondo de tres o cuatro campos. Continué por la orilla del bosque, atento y a cubierto, y crucé luego los campos, menos el último, a la sombra de los setos. Allí me detuve de nuevo a inspeccionar el terreno. No había nadie a la vista, aparte del viejo Jacob, que estaba echando palas de estiércol al suelo del patio, muy despacio. Cuando vi que volvía la espalda, atravesé rápidamente el trozo de campo abierto, me colé por una ventana y fui a mi dormitorio con sigilo.

Nuestra casa no es fácil de describir. Desde que mi padre, Elias Strorm, construyó la primera parte, hace cincuenta años, había ido ganando habitaciones y anexos en distintas épocas. Había crecido desordenadamente, con establos, almacenes, cuadras y graneros por un extremo, y lavaderos, lecherías, queserías y las habitaciones de los jornaleros por el otro, hasta que tres de los cuatro lados del recinto rodearon el patio grande de tierra pisoteada que se abría delante de la casa principal, presidido por un montón de estiércol en el centro.

Como todas las casas del distrito, la nuestra se había construido con una sólida estructura de vigas toscas pero, al ser la más antigua de la zona, los huecos de la fachada se rellenaron principalmente con ladrillos y piedras de las ruinas de alguna edificación de los Antiguos y se revocaron con adobe solo por dentro.

Mi abuelo, a juzgar por el aspecto que tenía cuando mi padre me lo presentó, parecía haber sido un hombre de una virtud absoluta y agotadora. Más tarde conseguí reunir los trozos de un retrato que era más creíble, aunque menos encomiable.

Elias Strorm venía de Levante, de algún lugar cerca del mar. Por qué vino aquí no está del todo claro. Él afirmaba que fueron las costumbres impías de Levante las que lo empujaron a buscar una región menos desarrollada y de inclinaciones más devotas, pero he oído historias que insinuaban que llegó un punto en que, en su tierra de origen, se negaron a seguir aguantándolo. Al margen de cuál fuera la causa, algo lo persuadió a venir a Waknuk —entonces una región sin desarrollar, casi fronteriza— con todos sus bienes terrenales en un convoy de seis carros cuando tenía cuarenta y cinco años. Era un hombre fornido, un hombre dominante, y un hombre de rectitud inquebrantable. Tenía las cejas muy pobladas, y unos ojos capaces de lanzar fuego evangélico. Sus labios invocaban con frecuencia el respeto a Dios; el temor al diablo vivía continuamente en su corazón, y por lo visto no era fácil decir cuál de estas dos cosas le inspiraba más.

Poco después de empezar a construir la casa, mi abuelo se fue de viaje y volvió con una novia, una muchacha tímida y guapa, de tez sonrosada y pelo dorado, veinticinco años más joven que él. Se movía, según me han contado, como un lindo potrillo cuando creía que nadie la observaba, pero medrosa como un conejo cuando sentía la mirada de su marido.

Todas sus respuestas, pobrecilla, eran evasivas. No descubrió que el matrimonio generase amor; no permitió a su marido recuperar su juventud a través de la suya, y tampoco pudo compensarlo por esto dirigiendo su casa como un ama de llaves experimentada.

Elias no era un hombre dado a pasar por alto los defectos sin señalarlos. En poco tiempo, ató en corto al potrillo con sus admoniciones, borró con sus sermones el color rosa de su tez y el dorado de su pelo, y transformó a la muchacha en un fantasma de la femineidad, triste y gris, que murió sin protestar un año después de que naciera su segundo hijo.

El abuelo Elias jamás puso en duda cuál era la pauta que debía seguir su heredero. Mi padre llevaba la fe grabada en los huesos; sus principios eran sus tendones, y tanto los unos como los otros obedecían a una mente bien surtida de ejemplos de la Biblia y de los Arrepentimientos de Nicholson. En la fe, padre e hijo eran idénticos; la única diferencia entre ellos era de enfoque: el destello evangélico no brillaba en los ojos de mi padre; su virtud era más legalista.

Joseph Strorm, mi padre, no se casó hasta que Elias había muerto, y para entonces no estaba dispuesto repetir el error de su padre. Las ideas de mi madre armonizaban con las suyas. Mi madre tenía un firme sentido del deber, y jamás dudó de dónde residía este.

Nuestro distrito, y también nuestra casa, por ser la más antigua, se llamaba Waknuk, por cierta tradición que aseguraba que, hacía mucho, mucho tiempo, en la época de los Antiguos, había habido allí, o en los alrededores, un lugar con este nombre. Aunque la tradición era confusa, como siempre, la existencia anterior de algún tipo de edificaciones era incuestionable, a juzgar por los restos y los cimientos que subsistieron hasta que se emplearon para hacer nuevas construcciones. Además de eso estaba el montículo, que se extendía hasta los pies de las colinas, y la enorme cicatriz que debieron de hacer los Antiguos cuando, a su manera sobrehumana, cortaron una montaña por la mitad para buscar algo que les interesaba. Es posible que el lugar se llamara Waknuk antiguamente; el caso es que más tarde así volvió a llamarse y que allí vivía una comunidad ordenada, cumplidora de la ley y respetuosa de Dios, desperdigada en unas cien viviendas grandes y pequeñas.

Mi padre era un personaje importante en Waknuk. El domingo en que a sus dieciséis años pronunció su primer discurso público en la iglesia que su padre había construido, aún había menos de sesenta familias en el distrito. Pero cuando talaron más tierras para el cultivo y vino más gente a instalarse, mi padre no se dejó amilanar por nadie. Siguió siendo el mayor terrateniente y dirigiéndose con frecuencia a la congregación, algunos domingos, para explicar con claridad práctica las leyes y visiones del cielo sobre diversas cuestiones y costumbres, y, en los días señalados, administraba la ley como un juez. El resto del tiempo se encargaba de que tanto él como todo aquello sobre lo que ejercía el control siguiera siendo un ejemplo indiscutible para sus vecinos.

Dentro de casa, según la costumbre local, la vida se centraba en la amplia sala de estar que hacía también las veces de cocina. Si la casa era la más grande y la mejor de Waknuk, esta pieza también lo era. El tamaño de la chimenea era un motivo de orgullo, pero no de orgullo vano, claro está; se trataba más bien de la conciencia de haber dado una utilidad digna a los excelentes materiales que Dios había facilitado: una especie de testamento, en realidad. El hogar era de recios sillares de piedra. El tiro se había construido con ladrillos, y jamás se tuvo noticia de que hubiera ardido. La zona que rodeaba la salida del tiro estaba cubierta con los únicos azulejos que se conocían en el distrito, por eso el tejado de brezo tampoco había ardido nunca.

Mi madre se ocupaba de que esta espaciosa habitación estuviera siempre limpia y ordenada. El suelo era de trozos de ladrillo y piedra natural y artificial hábilmente ensamblados. Las mesas y banquetas de madera estaban blanquecinas de tanto lavarse, y había también unas cuantas sillas. Las paredes eran de cal. Varias cacerolas bruñidas, demasiado grandes para guardarse en los armarios, se colgaban en la pared. Lo más parecido a la decoración eran unos paneles de madera en los que se habían grabado a fuego, con vocación artística, algunas citas, principalmente de los Arrepentimientos. El que estaba a la izquierda de la chimenea decía: SOLO EL HOMBRE ES IMAGEN DE DIOS. El que estaba a la derecha: PRESERVAD LA PUREZA DE LA ESTIRPE DEL SEÑOR. En la pared de enfrente había otros dos: BENDITA SEA LA NORMA y EN LA PUREZA ESTÁ NUESTRA SALVACIÓN. El más grande era el de la pared del fondo, que miraba a la puerta del patio. Le recordaba a todo el que entrase allí: ¡CUIDADO CON LOS MUTANTES!

Las frecuentes referencias a estos textos me habían llevado a familiarizarme con las formas de las palabras mucho antes de que aprendiera a leer; de hecho, no estoy seguro de que no fueran mis primeras lecciones de lectura. Me los sabía de memoria, igual que los que había en otras partes de la casa, con frases como estas: LA NORMA ES VOLUNTAD DE DIOS; y LA REPRODUCCIÓN ES LA ÚNICA PRODUCCIÓN SAGRADA; y EL DIABLO ES EL PADRE DE LA DESVIACIÓN; y algunos otros sobre Ofensas y Blasfemias.

El significado de muchas de estas frases seguía siendo oscuro para mí; de otras había entendido algo. De las Ofensas, por ejemplo. Porque que ocurriera una Ofensa era una ocasión impresionante. Normalmente, la primera señal de que había ocurrido una Ofensa era que mi padre entraba en casa de mal humor. Luego, por la noche, nos reunía a todos, incluso a los trabajadores de la granja. Teníamos que arrodillarnos mientras él proclamaba nuestro arrepentimiento y rezaba oraciones de perdón. A la mañana siguiente, nos hacía levantarnos antes del amanecer y volvía a reunirnos en el patio. Cuando salía el sol, entonábamos un himno mientras mi padre oficiaba la ceremonia que consistía en sacrificar al ternero de dos cabezas, la gallina de cuatro patas o la Ofensa que fuese. A veces, se trataba de algo mucho más raro que estas cosas...

Las Ofensas no se limitaban exclusivamente al ganado. A veces, mi padre sacaba unos tallos de trigo o unas verduras y las lanzaba sobre la mesa de la cocina, lleno de rabia y de vergüenza. Si eran solo unas pocas hileras de verduras, las arrancaban y las destruían. Pero cuando la Ofensa afectaba a un campo entero, esperábamos la llegada del buen tiempo y le prendíamos fuego, entonando himnos hasta que ardía. A mí me parecía una escena muy bonita.

Como mi padre era un hombre meticuloso y devoto, con muy buen ojo para las Ofensas, en nuestra casa había más sacrificios y quemas que en ninguna otra; pero la más mínima insinuación de que padecíamos más Ofensas que los demás, le dolía y despertaba su ira. No le hacía ninguna gracia tirar el dinero, decía. No le cabía la menor duda de que, si nuestros vecinos se lo tomaran tan en serio como nosotros, sus sacrificios superarían con creces a los nuestros: por desgracia había gente de principios muy laxos.

Así aprendí temprano lo que eran las Ofensas. Eran cosas que no tenían un aspecto normal: es decir, que no se parecían a sus padres, o a sus plantas-madre. Aunque el defecto en general era insignificante, tanto si era grande como pequeño se consideraba una Ofensa y, si afectaba a las personas, una Blasfemia: al menos ese era el término técnico, aunque en lenguaje coloquial las dos cosas se llamaban Desviaciones.

De todos modos, la cuestión de las Ofensas no resultaba siempre tan sencilla como cabría pensar y, si había un desacuerdo, se podía avisar al inspector del distrito. Mi padre, sin embargo, muy rara vez llamaba al inspector; prefería curarse en salud y acabar con cualquier resquicio de duda. Algunos criticaban su rigor: aseguraban que el índice de Desviaciones, que en conjunto había mejorado constantemente y ahora se situaba en la mitad del que alcanzaba en tiempos de mi abuelo, podría ser aún mejor si no fuera por mi padre. A pesar de todo, el distrito de Waknuk tenía una excelente fama de Pureza.

La nuestra ya no era una región fronteriza. Los sacrificios y un esfuerzo sin tregua habían garantizado la estabilidad de los rebaños y las cosechas, envidiada incluso por algunas comunidades de Levante. Ahora era posible recorrer casi cincuenta kilómetros hacia el sur o el suroeste antes de llegar a la Tierra Agreste: o sea, a las zonas donde la posibilidad de reproducción era inferior al cincuenta por ciento. A partir de ahí todo se volvía más errático a lo largo del cinturón que en algunas partes medía más de quince kilómetros de ancho y en otras más de treinta, hasta la frontera con los misteriosos Márgenes, donde uno no podía fiarse de nada y donde, citando a mi padre: «el diablo se pasea muy ufano por sus dominios y la gente se burla de las leyes de Dios». Del territorio de los Márgenes también se decía que era de extensión variable, y al otro lado se encontraban las Malas Tierras, de las que nadie sabía nada. Quien iba a las Malas Tierras encontraba una muerte segura, y uno o dos hombres que volvieron no duraron mucho tiempo.

No eran las Malas Tierras, sino los Márgenes, lo que nos causaba complicaciones de vez en cuando. La gente de los Márgenes —y digo gente porque, aunque en realidad eran Desviaciones normalmente parecían personas corrientes, si es que no se habían torcido demasiado— subsistía con muy poco en aquel territorio fronterizo, y asaltaba las zonas civilizadas para robar grano, ganado, ropa y herramientas, incluso armas, si podía; y a veces se llevaba a los niños.

Había ataques esporádicos, dos o tres veces al año, pero en general nadie les daba demasiada importancia, aparte de los afectados, claro. Casi siempre lograban escapar a tiempo y únicamente perdían el ganado. En esas ocasiones, todo el mundo contribuía un poco, con dinero o en especie, para ayudar a las víctimas. Sin embargo, con el paso de los años, a medida que la frontera de nuestro distrito se fue extendiendo cada vez más, había más gente hacinada en los Márgenes, obligada a vivir en menos tierras. Algunos años pasaban mucha hambre, y poco a poco dejaron de ser cuestión de una docena los que lanzaban un ataque rápido y volvían corriendo a su territorio: venían en bandas grandes y bien organizadas, y causaban estragos.

Cuando mi padre era pequeño, las madres asustaban a los niños revoltosos con esta amenaza: «Como no te portes bien, llamaré a Maggie la Vieja de los Márgenes. Tiene cuatro ojos para vigilarte, y cuatro orejas para oírte, y cuatro brazos para zurrarte. Así que ándate con cuidado». Jack el Peludo era otro siniestro personaje al que avisar: «... y te llevará a su cueva, en los Márgenes, donde vive con toda su familia. Son peludos y tienen una cola muy larga; y cada uno se come a un niño para desayunar por las mañanas, y a una niña para cenar por las noches». Pero ahora no éramos solo los niños los que vivíamos en estado de alerta por la gente de los Márgenes, que no andaba muy lejos. Su existencia se había convertido en un peligro exasperante y sus actos de depredación, en la causa de numerosas protestas elevadas al Gobierno, en Rigo.

Para lo que servían las peticiones, lo mismo habría dado que no se hicieran. En realidad, cuando en un área de ochocientos o novecientos kilómetros nadie es capaz de decir de dónde llegará el próximo ataque, tampoco es fácil ver qué ayuda práctica podría haberse facilitado. Lo que hacía el Gobierno, desde su cómoda situación, muy, muy lejos de allí, hacia Levante, era expresar su solidaridad con mensajes de ánimo y proponer la creación de milicias locales: una idea que, a la vista de que todos los hombres sanos eran miembros de algún tipo de milicia extraoficial desde los tiempos de la frontera, se consideraba un insulto.

En el distrito de Waknuk, la amenaza de los Márgenes era más un incordio que un peligro. El ataque más cercano se había producido a unos quince kilómetros, pero las emergencias esporádicas, cada vez más frecuentes de año en año, obligaban a los hombres a actuar y abandonar el trabajo en las granjas. Las interrupciones salían caras y ocasionaban grandes pérdidas; además, la preocupación crecía cuando el problema se acercaba a nuestro sector: nadie podía tener la certeza de que los atacantes no se adentraran un poco más en cualquier momento.

Aun así, en general llevábamos una existencia cómoda, laboriosa y tranquila. En nuestra casa vivía mucha gente. Además de la familia —mi padre, mi madre, mis dos hermanas y mi tío Axel—, estaban las chicas de la cocina y las lecheras, algunas de ellas casadas con los jornaleros de la granja, y sus hijos, y los propios jornaleros; y cuando nos reuníamos todos para cenar, al final de la jornada, éramos más de veinte; y cuando nos congregábamos para rezar, éramos más todavía, porque los hombres de las casas de los alrededores venían también con su familia.

El tío Axel en realidad no era un pariente directo. Se había casado con una de las hermanas de mi madre, Elizabeth. Entonces era marinero, y ella se fue con él a Levante y murió en Rigo mientras mi tío hacía el viaje que lo dejó tullido. Era un hombre hábil y polifacético, aunque de movimientos lentos, por culpa de la pierna, y por eso mi padre le permitía vivir con nosotros: también era mi mejor amigo.

Mi madre procedía de una familia de cinco chicas y dos chicos. Cuatro de las chicas eran hermanas carnales; la menor y los dos chicos eran hermanastros de los demás. A Hannah, la mayor, su marido la había echado de casa, y nadie había vuelto a saber nada de ella desde entonces. Emily, mi madre, era la siguiente en edad. A continuación venía Harriet, casada con el dueño de una granja muy grande de Kentak, a casi treinta kilómetros de Waknuk. Y luego Elizabeth, que se había casado con el tío Axel. Yo no sabía dónde estaban mi tía Lilian ni mi tío Thomas, pero mi medio tío Angus Morton era el dueño de la granja contigua a la nuestra, y compartíamos con él casi dos kilómetros de lindes, cosa que a mi padre le fastidiaba mucho porque era incapaz de ponerse de acuerdo con el tío Angus en casi nada. Su hija, Rosalind, era mi prima.

A pesar de que Waknuk era la granja más grande del distrito, las demás se organizaban en general del mismo modo y todas crecían, porque la mejora del índice de estabilidad ofrecía incentivos para la expansión; todos los años se talaban árboles para ampliar los campos. Los bosques y sus estribaciones se fueron mordisqueando poco a poco hasta que el paisaje cobró un aspecto similar al de las tierras de Levante, cultivadas desde hacía mucho tiempo. Decían que, ahora, hasta la gente de Rigo sabía dónde estaba Waknuk sin necesidad de buscarlo en el mapa.

El caso es que yo vivía en la granja más próspera de un distrito próspero. A los diez años, sin embargo, apreciaba muy poco esas cosas. Waknuk era para mí un sitio incómodo, por su laboriosidad, donde siempre había más tareas por hacer que manos disponibles, y uno tenía que andarse con mil ojos; así, esa tarde en particular, me las ingenié para no llamar la atención hasta que los ruidos rutinarios me indicaron que se acercaba la hora de cenar y podía aparecer sin peligro. Estuve haciendo tiempo, viendo cómo quitaban los arreos a los caballos y los dejaban descansar, hasta que la campana colgada del borde del hastial tañó un par de veces. Las puertas se abrieron, y la gente entró en el patio para pasar a la cocina. Me sumé al grupo. La advertencia «¡CUIDADO CON LOS MUTANTES!» me recibió a mi llegada, pero me resultaba demasiado familiar para suscitar ninguna reflexión en mí. Lo único que me interesaba en ese momento era el olor de la comida.