Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Contra

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Spanisch

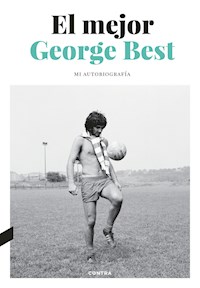

Además de uno de los futbolistas con más talento y carisma del fútbol británico de todos los tiempos —en la memoria de muchos ingleses quedan sus hazañas deportivas, como la primera Copa de Europa que ganó el Manchester United en 1968—, George Best fue un enfant terrible que conmocionó al mundo del fútbol y a la sociedad británica de los sesenta y setenta. Atractivo, indómito, lenguaraz y mujeriego, Best levantaba pasiones tanto en las gradas de Old Trafford como en las calles y en la prensa. Apodado «el quinto Beatle»" por su estilo de vida disipado y largas melenas, Best tuvo una carrera fulgurante y errática que lo llevó de la fama a la ignominia en muy poco tiempo. Alcohólico contumaz a muy temprana edad, se arrojó a la noche, al juego y a las mujeres cual estrella del rock, lo que hizo añicos la que podría haber sido una carrera prolífica y lo llevó al ostracismo y a las puertas de la muerte. En un estilo confesional, crudo y a veces brutal, pero también apasionado y tierno, Best narra su durísima experiencia con el alcohol, las detenciones policiales y sus noches locas de vino y rosas, los accidentes de tráfico e infinidad de amantes, y cómo no, sus gestas futbolísticas más legendarias. George Best falleció en 2005 a causa de una infección pulmonar y fue enterrado en Belfast, su ciudad natal, en un funeral de Estado sin precedentes que congregó a más de medio millón de personas.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 682

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Blessed: The Autobiography

© 2001, George Best

Publicado originalmente en 2001 por Ebury Press, un sello de Ebury Publishing. Ebury Publishing forma parte del grupo Penguin Random House

Dirección editorial: Didac Aparicio y Eduard Sancho

Traducción: Héctor Castells

Diseño y maquetación: Emma Camacho

Composición digital: Pablo Barrio

Primera edición: Junio de 2022

Primera edición digital: Junio de 2022

© 2022, Contraediciones, S.L.

c/ Elisenda de Pinós, 22

08034 Barcelona

www.editorialcontra.com

© 2022, Héctor Castells, de la traducción

© Derek Preston/Paul Popper/Popperfoto vía Getty Images, de la foto de la cubierta

© Jim Forrest/Radio Times vía Getty Images, de la foto de la contracubierta

ISBN: 978-84-18282-77-5

Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual.

Para los chavales del 68, que me ayudaron a consumar mis sueños; y a mi encantadora esposa Alex, por nunca dejar de alimentarlos.

Índice

Prólogo: La otra amante1. Subiendo al monte2. Agallas ebrias3. «Hoy juegas, hijo»4. El quinto Beatle5. La fruta prohibida6. Tocando el cielo7. Escapando de la locura8. Desaparecido9. Descarriado10. El fin de una era11. El regreso de los fantasmas12. Lidiando con las consecuencias13. «Me llamo George»14. Los viejos vicios nunca mueren15. Entre rejas16. Altibajos17. Contraatacando18. Carne de ingreso19. Mantenerse ocupadoEpílogo: Agradecido (como bien nacido)CronologíaEstadísticas deportivasAgradecimientosImágenesPrólogoLa otra amante

LA AGONÍA ERA TAN INSOPORTABLE que si alguien me hubiese ofrecido una pastilla para zanjar el sufrimiento, no habría vacilado en tomarla.

Al menos la muerte habría puesto fin al espantoso y persistente dolor —el peor que he conocido nunca—, un dolor comparable a tener un cuchillo retorciéndote las entrañas. Sin embargo, a pesar de las semanas de sufrimiento, semanas vomitando y tosiendo sangre (el síntoma más aterrador de lo gravemente enfermo que estás), me negué en redondo a aceptar que necesitaba ingresar con urgencia.

Como os podréis imaginar, las súplicas de mi esposa Alex para que ingresara eran cada vez más desesperadas; algunas veces intentaba engatusarme, otras amenazaba con abandonarme a mi sufrimiento como harías con un niño. Además, sin que yo lo supiera, había empezado a triturar comprimidos vitamínicos y espolvorearlos sobre la escasa comida que lograba ingerir, a pesar de que apenas era capaz de retener nada. Alex también empezó a triturar pastillas de cardo mariano, que ayudan a limpiar el hígado.

Habida cuenta de las cantidades de alcohol que me estaba pimplando, era como intentar diluir un barril de whisky escocés en un dedo de agua, aunque era comprensible que lo hiciera. Alex también había estado leyendo todos los libros de medicina que habían caído en su manos y sabía que todo apuntaba a que tenía cirrosis; aunque, sin ánimo de ofenderla, es lo que cualquiera hubiese concluido.

Yo lo sabía, pero tenía siempre algo dentro de mí, la vocecilla interior que me decía que, ya puestos, daba lo mismo que mi enfermedad fuera producto del alcohol o de cualquier otra cosa. Si tenía que morir, me decía a mí mismo —y tenía claro que era una inequívoca posibilidad—, de algo tendría que ser, así que ¿por qué culpar a la bebida? Todo el mundo culpaba siempre a la bebida. No obstante, y de manera paulatina, empecé a hacerme a la idea de que podría tratarme, hacer alguna cosa para combatir el dolor, lo que pasaba por dejar de beber. Esa era la parte que me resistía a aceptar, qué duda cabe, así que continué fingiendo.

Si alguna vez tenía dudas sobre mi estado, me bastaba con mirarme en el espejo del lavabo para disiparlas. Había advertido que mi piel estaba empezando a amarillear, uno de los primeros síntomas de la ictericia que acompaña a la cirrosis. Tenía la cara chupada y había empezado a adelgazar tanto que mi ropa parecía haber sido adquirida para alguien que me sacaba dos tallas.

Había empezado a sentirme enfermo tras el fiestón para celebrar el sesenta cumpleaños de Jimmy Tarbuck, en febrero de 2000. La invitación decía:

Hombres: esmoquin; mujeres: vestidos de postín; comida: fish and chips de primera categoría.

Y tal sería el menú que se serviría en el club de golf de Tarby para celebridades como Cilla Black, Ronnie Corbett, Russ Abbott, Robert Powell, Michael Parkinson y Adam Faith. Fue una velada fantástica, pero yo llevaba una temporada lejos de mi mejor forma, así que decidí reservar una semana en el balneario de Forest Mere, en Hampshire.

Durante años, aquella había sido mi patética solución a toda una vida bebiendo en exceso: ir a un balneario cuatro o cinco veces al año convencido de estar contrarrestando los efectos del alcohol, por mucho que siempre me pimplaba mis vinos cuando estaba en lugares como ese. De hecho, algunas veces salía más perjudicado de lo que entraba, aunque seguía convencido de estarme cuidando, de estar solucionando mi problema. Por desgracia, el alcohol no tiene solución.

No hay manera de hacer que desaparezca.

También me llevé un susto en Forest Mere, la señal de que las cosas se estaban poniendo seriamente preocupantes. Un día estaba a punto de meterme en la ducha cuando advertí un granito en mi pierna, el típico que nos sale a todos. Me lo rasqué sin pensar y empezó a sangrar. Y a sangrar. Y sangrar. Es algo que a todo el mundo le ha pasado alguna que otra vez, aunque resultaba increíble que pudiera manar tanta sangre de aquel granito. Antes de darme cuenta, el suelo estaba encharcado y yo estaba envuelto en papel higiénico y pañuelitos salpicados de sangre, todo lo que tenía a mano para intentar contener la hemorragia. Finalmente, Alex consiguió cubrir la herida con un apósito, aunque la sangre siguió manando durante los dos días siguientes. Era una señal; aunque hice de todo menos escucharla.

Y con respecto a la bebida, no tenía el menor interés en deshacerme de ella. Más bien todo lo contrario; y como siempre, fiel a mi estilo, en lugar de buscar la solución a mis problemas estomacales en un frasco de medicinas, lo hice en una botella de brandy. En circunstancias normales, se suponía que no debía tocarlo, ya que no era recomendable para mi presión arterial, aunque algunos de los camareros de mi pub habitual en Chelsea, el Phene Arms, me servían siempre alguno de extranjis.

De pronto, empecé a beber cada vez más y más; algunas veces empezaba al poco de haberme despertado, poniéndole la guinda a los ríos de vino que me estaba pimplando a diario. Y, cómo no, cuanto más bebía más disminuía el dolor. De modo que, con la típica lógica del alcohólico, concluí que cuanto más, mejor. Me ayudó, naturalmente, pero habida cuenta de que mi dolor estaba causado por mi hígado implorando clemencia, lo único que conseguí fue que mi enfermedad se hiciera todavía más irreversible.

Sin embargo, me negaba a ir al hospital porque sabía que «el tratamiento» consistiría en cortarle el grifo a mi medicina.

Tanto Alex como Phil Hughes, mi agente y amigo, me habían visto pasar por alguno de mis peores momentos y se percataron mucho antes que yo de que la situación era grave. O al menos lo asumieron mucho antes que yo. Ahora ambos me suplicaban a diario que ingresara, pero yo seguía con mi dieta de autoayuda a base de brandy y dejándome caer a diario por el Phene. Se había convertido en un escenario tan familiar como el salón de mi casa.

Hasta que una tarde, mientras ocupaba mi asiento habitual en un rincón, sucedió algo asombroso. La puerta del pub se abrió lentamente, alcé la vista y me encontré con uno de los viejos parroquianos que llevaba tiempo sin aparecer. No lo reconocí a primera vista debido a lo frágil y escuálido que estaba, y cuando me di cuenta de quién era, me quedé absolutamente patidifuso. Tenía la piel y los ojos completamente amarillos, y las mejillas demacradas. Huelga decir que le acababan de diagnosticar cirrosis.

Si bien es verdad que mi piel había empezado a amarillear, no tenía nada que ver con la del parroquiano. Su aspecto era diez veces peor que el mío, y jamás me explicaré cómo era posible que siguiera respirando. Yo sabía por la ictericia que las cosas no iban bien; hasta que, de pronto, me encontré presenciando la siguiente fase de mi enfermedad: me estaba viendo a mí mismo en cuestión de días o semanas, a lo sumo. Me quedé aterrorizado, y la aparición del parroquiano en el pub en aquel preciso momento provocó que todo pareciera una señal dirigida a mí. No cabe duda de que me alentó a tomar la decisión definitiva de ingresar.

Uno de los motivos que me había permitido continuar fingiendo es que seguía estando razonablemente en buena forma; aunque no hubiese osado describirme como atlético. Sin embargo, de golpe y porrazo, casi de la noche a la mañana, me quedé sin un ápice de energía. Estaba completamente exhausto y era incapaz de hacer nada. Alex tenía que vestirme, darme de comer; e, incluso, quitarme los calcetines. Tenía todo el tiempo un espantoso dolor de estómago, estaba literalmente doblado por los retortijones. Mi resistencia se consumía, y Alex me presionaba cada vez más.

Finalmente, un día en que estaba en la cama hecho un ovillo como un bebé, Alex dijo que iba a llamar a una ambulancia.

Esta vez, no opuse ninguna resistencia.

Me ingresaron en el hospital Chelsea and Westminster, que estaba al doblar la esquina, y prácticamente me tuvieron que llevar a cuestas. Sin embargo, a pesar del dolor que padecía y de mi quebradiza rodilla, que jamás había vuelto a ser la misma desde mis días como jugador, me negué a que me pusieran en una silla de ruedas. No iba a arriesgarme a ver esa fotografía impresa en todos los periódicos a la mañana siguiente.

Los médicos me hicieron un montón de pruebas y me dieron también un chute que me quitó el dolor; visto a toro pasado, es probable que no fuese la medida más oportuna, puesto que provocó que me sintiera como unas castañuelas y me negara a ingresar. Alex se puso hecha una auténtica furia después del esfuerzo que había invertido en trasladarme hasta allí. Yo, sin embargo, erre que erre, me dije que volvería a casa y me pasaría unos días sin beber, como si eso fuera a cambiar nada a esas alturas.

Y cuando me refiero a algún tiempo sin beber, bien podría ser un mes, una semana, un día; o, simplemente, cuestión de horas.

Era ciertamente incapaz de aceptar que mi dilatada, y a menudo mundanal, carrera como bebedor hubiera llegado a su fin. Pero si iba a tener que tirarme una temporada en el dique seco, prefería pasar el calvario de la abstinencia en la tranquilidad de mi hogar que hacerlo en la cama de un hospital observado por toda suerte de espectadores boquiabiertos.

Cualquier bebedor social habrá padecido en algún momento los habituales síntomas de la resaca: cabeza palpitante, náuseas y garganta como serrín. Pero solo el alcohólico conoce el auténtico sufrimiento que llega cuando ha pasado la resaca y se impone el malestar de la abstinencia; esto es, sudores, palpitaciones y pánico. Los drogadictos lo llaman estar de mono, una descripción tan buena como cualquier otra, en vista de que te tiras la mayor parte del tiempo tiritando, aun cuando estés en cama bajo un montón de mantas, o sentado junto a una chimenea a pleno rendimiento.

Nunca había pasado por un delirium tremens de verdad, con las típicas alucinaciones de ratones corriendo por las cortinas, lo que solo se ve en películas como Días sin huella. Sin embargo, había pasado épocas en que lo había dejado y durante unos cuantos días me había sentido como una mierda, días en que había sudado la gota gorda, una gota bañada en sudores fríos y calientes. También había padecido temblores tan nefastos que era incapaz de sostener nada entre las manos. Y el alcohol es una droga tan aberrante que sabes que si te tomas una los temblores desaparecerán, así que la lucha contra la tentación continúa, aun cuando te has comprometido a pasar el mono.

Cuando estuve ingresado en la clínica Vesper de California, a principios de los ochenta, durante uno de mis múltiples intentos fallidos por dejarlo, también vi a gente pasar monos espeluznantes en su intento por desengancharse de drogas duras; gente de toda clase, desde chavales de catorce años a abuelas de setenta. Estaban tan mal que el resto de nosotros solíamos turnarnos para ir a sus habitaciones y socorrerlos durante el calvario que estaban pasando. Presenciarlo era aterrador.

Esta vez, el calvario no fue tan infernal, a pesar de que me pasé la semana entera en nuestro apartamento de Chelsea pasándolas canutas. Además de cuidar de mí, Alex se pasó todo el tiempo hablando con facultativos del hospital Lister, que le dijeron que tenía que ver al doctor y catedrático Roger Williams, en el hospital Cromwell, un reputado especialista en el tratamiento de la cirrosis. Alex y Phil hicieron las gestiones oportunas y el 8 de marzo de 2000 me presenté en la consulta del doctor Williams.

Me sentí un poco como si me estuviera entregando a la policía, algo que ya había hecho en mi día, y no peco de dramático cuando afirmo que no había un minuto que perder. No estaba previsto ingresarme en ese momento, se suponía que tenía que haber sido una primera consulta, terminada la cual, el doctor iba a darme una fecha para admitirme. Sin embargo, ni siquiera le hizo falta examinarme. Se limitó a mirarme a los ojos, que estaban ya tan amarillos como los del parroquiano del pub, y me dijo: «Te ingresamos».

Había entrado en su consulta a las cuatro de la tarde y un cuarto de hora después estaba tumbado en una cama de la unidad hepática conectado al suero.

Me sentí profundamente aliviado.

Si bien la semana anterior había estado más que encantado de regresar a casa desde el Chelsea and Westminster para sufrir, ahora, por algún motivo, había asumido que tenía que entrar en tratamiento a toda costa; ya había padecido lo suficiente en casa: pasé lo que no está escrito. Pero lo que todavía no había asumido era que no podría volver a beber. Solo un alcohólico ve el lado positivo en semejantes circunstancias, y yo lo hice. En el fondo, sabía que me iba a quedar quietecito durante una temporada, pero me convencí de que solo estaría ingresado unos días; una semana, a lo sumo, y de que luego me encontraría lo suficientemente bien como para seguir haciendo de las mías, y cuando me apeteciera un trago, me lo tomaría.

Al haber sido ingresado de manera tan fulminante no me había preparado ninguna maleta para el hospital, de modo que al día siguiente Alex salió a comprarme tres pares de pijamas, igualitos los tres (el personal de enfermería pensaría que no me cambiaba nunca de pijama). Alex también me trajo la prensa del día, que estaba plagada de necrológicas escritas en mi honor. Era evidente que los periódicos se habían enterado de la noticia a última hora de la jornada, y a falta de saber si me estaba debatiendo entre la vida y la muerte, habían resuelto cubrirse las espaldas, no fuera el (o)caso.

Es rarísimo leer tu propia necrológica. Aunque la verdad es que la mayoría de redactores se mostraron de lo más entrañables, y leer la noticia de mi muerte me brindó horas de entretenimiento.

Ojalá pudiera decir lo mismo de los resultados de mis análisis de sangre, que se convertirían en la lectura más desalentadora de todas. Los índices de la Gamma Glutamil Transpeptidasa (GGT), la enzima hepática más indicativa del alcance del daño, dispara las alarmas entre los facultativos cuando rebasa los ochenta puntos. Yo estaba cerca de los 900, y la prueba de la bilirrubina, que es el pigmento amarillo asociado a la ictericia, estaba también por las nubes.

Los médicos disponen de una escala del uno al tres para calibrar el alcance de la enfermedad hepática que padecía. Si te diagnostican un grado uno, significa que puedes recuperarte completamente si dejas de beber durante una temporada; el grado dos equivale a una recuperación normal, sea lo que eso sea; mientras que el grado tres equivale a una cirrosis avanzada. En el momento de mi ingreso, me debatía entre el segundo y el tercer grado, lo que, al menos, dejaba una puerta abierta a la esperanza.

Claro que no puede decirse que el doctor Williams estuviera de humor para alimentar mis fantasías de volver a privar, precisamente. Fue brillante y brutalmente honesto, me explicó exactamente qué andaba mal y qué tendría que hacer. Básicamente, me contó, hablando en plata, que mi hígado se había rendido, y que un solo trago más podría matarme. No tardé nada en trabar amistad con el doctor Williams y su ayudante, el doctor Akeel Alisa, y habida cuenta de que me había convertido en mi peor enemigo, eran la clase de amigos que necesitaba.

Algunas veces, solo en mitad de la noche, la oscuridad se cernía sobre mí, y mi vocecilla interior me decía que todo aquello era una pérdida de tiempo, que lo que tenía que hacer era darme de alta. De haberla escuchado un par de años antes, no me cabe duda de que la hubiese obedecido. Me habría despertado una noche, me habría arrancado el suero vestido, habría salido del hospital, me abría embarcado en un avión, y si te he visto no me acuerdo.

Pero no lo hice. Algo más me decía que rendirme no era una posibilidad. Había decidido que quería seguir dando guerra durante una temporada, y sabía que hacer lo contrario sería profundamente egoísta y extremadamente doloroso para Alex, mi amigo Phil, mi padre, mi hijo Calum, el resto de mi familia y para toda la gente que me mandaba mensajes para desearme una pronta recuperación. Además, no tardaría en salir y en seguir haciendo de las mías como antaño. El doctor Williams me había dejado claro que no podía volver a beber, pero yo me seguía diciendo que los médicos y los de su calaña siempre te lo pintan todo de la peor manera posible.

La bebida es el único rival al que he sido incapaz de derrotar, a pesar de mis intentonas en Alcohólicos Anónimos, pasando la abstinencia, e incluso en un par de ocasiones, de haberme cosido en el estómago comprimidos de Disulfiram, cuyos efectos se prolongan durante tres meses y provocan que caigas perdidamente enfermo con solo beber un sorbo de alcohol. Pero ni siquiera eso me había detenido.

Antes de coserme el Disulfiram, había probado con pastillas con idéntico principio activo en Estados Unidos. Son comprimidos orales y no me quedó otra que comprobar por mí mismo si funcionaban. Me había ido de escapada de fin de semana a Lake Tahoe, donde tenía un lugar reservado en la mesa de apuestas, y en mi segunda noche, antes de salir a cenar, decidí tomarme un cóctel, simplemente para comprobar si podía salirme con la mía.

Entré en un casino y pedí un vodka largo. Sin embargo, no me había bebido siquiera la mitad cuando la cara se me empezó a cuartear en sarpullidos rojos y el corazón se me puso a mil por hora.

En otra ocasión, llevaba casi un año sin probar gota hasta que en un arrebato de lógica que solo un alcohólico podría entender, salí a celebrarlo con una juerga de órdago.

Cuando eres alcohólico la bebida es tu vida. Todo lo demás no importa, como así demostraría tras el nacimiento de mi hijo Calum en 1981; cuando, para mi propio escarnio, ni siquiera logré dejar de beber por él. Alex tiene razón cuando dice que antes de que me ingresaran, una de dos: o estaba bebiendo o pensando en beber. Pero yo estaba seguro de que no tenía ningún problema porque llevaba una existencia en apariencia perfectamente normal, y me seguía ganando bien la vida.

Nada que ver con mis descarriados viejos tiempos, cuando me corría juergas durante días. Ni siquiera después de que futbolistas como Tony Adams o Paul Merson admitieran que tenían problemas y buscaran ayuda profesional fui capaz de relacionar mi situación con la suya. Creía realmente que tenía la bebida bajo control porque entonces daba centenares de charlas de sobremesa en cenas de gala, y hacía también otras apariciones públicas frente a multitud de personas sin quedar jamás en evidencia.

Vaya, salvo por contadas excepciones.

En ocasiones, otros comensales sentados a cenar en la misma mesa que yo comentaban lo poco que bebía. Parecían casi decepcionados, y recuerdo decirle una vez a un tipo: «Si nos pusiéramos a competir, te tumbaría fácil. Simplemente he decidido tomármelo con calma esta noche».

Era la combinación de mi viejo y crecido ego, y el clásico autoengaño de creerte capaz de elegir entre beber o no hacerlo. Un médico llegó a decirme una vez que la bebida es un grifo que puedes abrir o cerrar a tus anchas. Y como os podéis imaginar, me quedé realmente encantado de escuchar semejantes palabras en boca de un facultativo, aunque ahora sé que una vez que abro el grifo, corriendo lo dejo.

Ni siquiera las consecuencias de mis borracheras (algunas de las cuales habían sido bastante catastróficas) tenían el menor efecto en mis ansias por seguir bebiendo. De hecho, la bebida empezó a destruir mi carrera futbolística prácticamente desde el principio.

Con solo veintidós años gané la Copa de Europa de 1968 con el Manchester United y fui proclamado mejor futbolista europeo del año. Tendría que haber sido el principio de una carrera deslumbrante; aunque sería, en realidad, el principio del fin. La bebida fue «mi otra amante», la responsable del fracaso de mi primer matrimonio con Angela MacDonald-Janes; la misma que, en ocasiones, ha desatado tormentas que han puesto mi matrimonio con Alex en la picota.

La bebida también me llevaría a la penitenciaría de Pentonville en 1984 por un delito de conducción en estado de embriaguez que con toda seguridad no hubiese terminado con mis huesos en la sombra de no haberle propinado un cabezazo a un policía.

La peor de todas sucedió a los tres meses de entrar en el nuevo milenio, cuando el alcohol estuvo a punto de cobrarse mi vida. Y pese a todo, cuando finalmente recibí el alta en Cromwell la semana después de Pascua, tras pasarme dos largos meses ingresado, seguía siendo incapaz de afirmar que no volvería a beber. Otra cosa es que, por supuesto, así lo afirmara públicamente; a fin de cuentas, mentir es un acto reflejo para un alcohólico. Tampoco es que me costara demasiado declararlo, porque después de todo por lo que había pasado, lo último que me apetecía era un trago.

Sin embargo, mientras enfilaba mi regreso al mundo real a pasos quebradizos, con el aspecto y la sensación de tener cien años, era incapaz de asumir que mi carrera alcohólica hubiese terminado.

Un año después, sigo sin poder hacerlo.

Capítulo unoSubiendo al monte

CUANDO MI MADRE murió alcoholizada en 1978, me molestó y entristeció que multitud de periodistas se pusieran a fisgonear en nuestros antecedentes familiares, intentando encontrar cualquier motivo para explicar por qué había empezado a beber y por qué lo hacía yo.

Al alcohólico no le hace falta ningún motivo para beber; aunque, naturalmente, había muchos factores en juego tanto en el alcoholismo de mamá como en el mío. Y por muy dolorosos que algunos resulten procuraré abordarlos en este libro tan honestamente como me sea posible, a pesar de que nunca me haya gustado airear los problemas familiares en público. Ni que decir tiene que me disgustó profundamente que los tabloides insinuaran todo tipo de cosas sobre mi madre en el momento en que intentaba encajar su muerte.

Sí, mi madre había tenido sus problemas, como tantas otras madres, haciendo lo posible por criar a seis hijos en la Gran Bretaña de posguerra. Pero sus problemas con la bebida empezaron mucho más adelante, años después de que me hubiera ido de casa. Mis hermanos y hermanas lo pasaron peor, pero en mi caso todos mis recuerdos de infancia de mi madre son felices.

Era una madre fantástica y crecer a su lado fue genial, de verdad que lo fue. Nunca teníamos un duro; ni nosotros, ni el resto de familias de los bloques de edificios de Cregagh, en Belfast, adonde nos mudamos cuando yo tenía tres años, y donde mi padre, Dickie, sigue viviendo, en la misma residencia familiar de antaño, en Burren Way, a día de hoy1. Yo nací el 22 de mayo de 1946, en el momento en que todo el mundo intentaba levantar cabeza después de la guerra, cuando el racionamiento era sinónimo de escasez en el suministro de los alimentos más básicos.

Al igual que la mayoría de niños de la época, pasé mucho tiempo con mis abuelos, ya que tanto mi padre como mi madre tenían que trabajar para llegar a fin de mes. Mi padre tenía jornadas de horario continuo en una torneadora de hierro, en los astilleros de Harland and Wolff, así que nunca sabíamos cuando estaría en casa. Mi madre trabajó una temporada en la fábrica de tabaco Gallagher, donde también trabajaban muchas de las madres de mis amigos. Luego empezó a trabajar en una fabrica de helados, lo que alimentaría mi pasión por sus productos, aunque en realidad devoraría suficientes cantidades como para quitarme las ganas de comer helado de por vida, ya que me colaba en la cadena de producción siempre que me apetecía y me llevaba alguno. En el argot de Belfast lo llamábamos el saco y la oblea (o sea, el cucurucho y el barquillo según el vocabulario del resto de la humanidad).

Los trabajos de media jornada de mi familia me tenían a dieta de golosinas, ya que una de mis tías trabajaba en un fish & chips y otra en una tienda de caramelos.

Empecé a caminar, literalmente, con una pelota cosida a los pies. En una de las primeras fotografías que me sacaron aparezco a la salida de la casa de mi abuelo y abuela maternos, los Withers, con una pelota en los pies. Tendría unos trece meses. En realidad, lo de menos era qué tipo de pelota fuera (de plástico, de tenis), cualquiera que pudiese chutar me valía. En ocasiones, hasta me llevaba la pelota a la cama.

Cuando empecé a estudiar en la escuela de educación primaria de Nettlefield, que quedaba cerca de casa de la abuela Withers, regresaba a toda prisa a la hora de comer a por una rebanada de pan tostado y una taza de té, y cinco minutos después estaba otra vez en el patio del colegio chutando el balón. Repetía idéntico ritual al salir de clase. Y el pan estaba tostado solo por un lado porque los abuelos usaban un pequeño fogón eléctrico, y en cuanto el pan se tostaba por un lado lo apagaban para ahorrar electricidad.

Años después, la señora Fullaway, la casera de mi residencia cuando jugaba en el Manchester United, se me quedó mirando un día con cara de preocupación y me preguntó: «Te pongo la mantequilla en el lado derecho de la tostada, ¿verdad? En la parte tostada, ¿no?».

En vista de que mamá y papá trabajaban todo el santo día, no los veía hasta la noche, cuando, a menudo, invitaban a amigos a jugar a las cartas, que es lo que solía hacer la gente antes de la llegada de la televisión. Yo me sentaba y los observaba durante horas. No entendía cómo se jugaba, pero me fascinaban las cartas en sí mismas; sus colores, y sus figuritas, que eran ligeramente inquietantes. Me quedaba mirando durante horas hasta que caía dormido, que era el momento en que mi madre se excusaba durante unos minutos de la mesa de juego y me llevaba a cuestas hasta la cama.

Sin embargo, siempre que me llevaba escaleras arriba me despertaba; y después de rogarle un poco, me permitía bajar veinte minutos más. Mamá era muy guapa, aunque también era la más dura de los dos. Papá, en cambio, era tan relajado que jamás se le hubiese pasado por la cabeza ponerme un dedo encima. Mamá era también muy tranquila, pero cuando me pasaba de la raya me obsequiaba con lo que llamaba «una buena tunda», que consistía en abofetearme el dorso de las piernas.

Estaba tan flaco que al final terminaba lastimándose ella más que yo: era puro hueso. Y antes de azotarme tenía que pillarme, porque en cuanto sabía que se avecinaba una tunda subía corriendo las escaleras y me acurrucaba debajo de la cama en forma de ovillo para que no pudiera atraparme

Mi hermana Carol nacería solo un año más tarde, y cinco años después llegaría mi hermana Barbara. Siempre tuve una estrecha relación con Carol, supongo que porque solo nos llevamos diecisiete meses. Carol no compartía mi amor por el fútbol; en aquella época, no era realmente cosa de chicas. Pero solíamos hacer el tonto un montón juntos, en casa, donde nos peleábamos de broma y nos tirábamos de los pelos a menudo, lo normal entre un hermano y su hermana.

Un día, sin embargo, la cosa se salió un pelín demasiado de madre, y Carol me aflojó un guantazo en el plexo solar. Fue un puñetazo del que Lennox Lewis se hubiese sentido orgulloso, y me dejó sin respiración durante uno o dos minutos. Carol se quedó completamente aterrorizada, se convenció de que me había matado. Sigue comentando el incidente a día de hoy.

Carol ha seguido los pasos del abuelo Withers, no solo como la religiosa de la familia, sino también como su cabecilla, por así llamarla. A la muerte de mi madre, se responsabilizó de cuidar de papá, limpiar la casa y cocinarle. Y cuando alguien en la familia está en apuros, Carol es la primera a quien llaman. Es como si tuviera el don de la espiritualidad, esa tranquilidad, y jamás habla mal de nadie. Ahora vive al lado de mi casa, así que siempre estamos entrando y saliendo el uno de casa del otro, y es posible que nuestra relación nunca haya sido tan estrecha.

Mi abuelo paterno, James «Scottie» Best, vivía justo al lado del Oval, el campo de fútbol del Glentoran. No hay que olvidar que crecí en una época en la que hasta el fútbol estaba dividido por motivos sectarios; y supongo que, en realidad, lo sigue estando a día de hoy. Entonces, si eras protestante eras del Linfield, y si eras católico eras del Glentoran, o los Glens, como les llamábamos. Nuestra familia era protestante, de la Iglesia Presbiteriana Libre del Ulster, para ser exactos, pero comoquiera que el abuelo Best vivía al lado del Oval, me hice de los Glens.

Casi todas las semanas iba con mi padre o mi abuelo o con algunos amigos, y me quedaba junto a la entrada del Oval. Era lo que se hacía entonces, te quedabas junto al molinete giratorio de las taquillas y esperabas a que apareciera algún adulto y te alzara en brazos. Los Glens atraían a muchísimo público en aquella época, la guerra había dejado a los aficionados muertos de hambre deportiva, y los adultos nos pasaban en volandas, como si viajáramos en una cinta transportadora, hasta primera fila. Yo no tenía ningún conflicto religioso. A fin de cuentas nadie llevaba bufandas, y todavía tendrían que pasar cuarenta años para que llegara la moda de vestir la camiseta de tu equipo. Como mucho llevabas la escarapela de tu club.

Mamá y papá nunca fueron tan religiosos, pero el abuelo Withers sí lo era y, como muestra de respeto, íbamos todos juntos a misa los domingos. Los adultos iban a la misa de la mañana y los niños íbamos a catequesis por la tarde, y yo me lo pasaba pipa. Me encantaba cantar y leer la Biblia, y todavía rezo de vez en cuando, a día de hoy. De hecho, a mi llegada al Manchester United, por las noches, antes de acostarme, solía arrodillarme junto a la cama y rezaba. A la salida de la iglesia, la familia entera se reunía para merendar. Había ensaladas, patatas y las tartas caseras de la abuela Withers.

Con permiso de las patatas, las tartas eran el alimento básico de todas nuestras familias. La especialidad de mi madre eran las tartas de manzana, aunque en Halloween también solía hornear sus deliciosas manzanas caramelizadas. Cuando regresé a vivir a Irlanda, le pedí a Carol que le diera la receta a Alex, aunque todavía es hora de que prepare alguna. Mi madre era un no parar, ya que tenía que hacer auténticos malabarismos para compaginar sus ocupaciones como ama de casa con su trabajo. Algunas veces no regresaba hasta las diez de la noche, cuando, por supuesto, estábamos ya todos acostados. Pero le escuchábamos limpiar las ventanas. Tenían unos enormes mangos de cobre por la parte de afuera, y ella se asomaba con un trapo y una lata de Brasso a las diez de la noche y los limpiaba.

Cuando el verano era caluroso, en la fábrica de helados no daban abasto, y a mi madre le tocaba trabajar los domingos, algo que el abuelo Withers no veía precisamente con buenos ojos. Durante el verano, mi padre le preparaba pasteles de pollo, uno de los platos favoritos de mi madre, y luego se los calentaba, los envolvía herméticamente para que no se enfriaran, pedaleaba hasta la fábrica de lácteos y se los entregaba en mano. Aquella bicicleta la amortizamos de verdad, y nos vino de perillas. Cuando sus respectivas jornadas laborales se solapaban, mi madre se iba a hacer su turno de día en bicicleta, y en cuanto regresaba a casa mi padre le tomaba el relevo y pedaleaba hasta el astillero para trabajar el turno de noche.

Durante las vacaciones de verano, nos íbamos a la cabaña que la abuela Withers tenía en Crossgar, que queda en la orilla opuesta del lago Strangford, cerca de donde Alex y yo vivimos ahora. Mi tío, George Withers, que es un año menor que yo, y mi primo Louis, el hijo de la hermana de mi madre, también solían venir, así que formábamos un triunvirato inseparable de chavales. Había un viejo granero en la parte posterior de la cabaña de la abuela, adonde nos escaqueábamos los tres a zurrarnos de lo lindo. Nosotros nos emocionábamos y los llamábamos combates de boxeo, aunque básicamente eran batallas campales. Había un escarpado barranco que discurría montaña abajo, desde la cabaña hasta la carretera principal, y me encantaba bajarlo corriendo a toda pastilla, e incluso subirlo luego, aunque bastante más lento.

No había electricidad ni lámparas de aceite, todas las lámparas eran de gas, pero teníamos un gran fogón de leña que mantenía la casa caliente. A pesar de las carencias, la vida allí era genial. Nos despertábamos antes de que saliera el sol, metíamos a las vacas en los establos para ordeñarlas, y luego recolectábamos los huevos frescos de las gallinas, todo un lujo después de la escasez que reinaba en Belfast. También ayudábamos a empacar las balas de heno; estábamos hechos todos unos chavalotes de campo. Por si fuera poco, el granjero de al lado tenía un burro en un campo, y solíamos montarlo y dar trotes. Al terminar el día, estábamos completamente reventados, aunque hambrientos como limas.

Nuestra cena consistía en un plato de patatas aderezado con el pan y los pasteles caseros de mi abuela. Así era Irlanda entonces: las patatas eran el alimento básico, el único que todo el mundo podía permitirse. Al menos, no solo había de sobra, sino que hasta se organizaban competiciones para ver quién podía zamparse más. Juraría que sigo siendo el plusmarquista con un total de veintitrés.

No recuerdo haber ganado nunca un solo chavo legalmente, pero tenía mis métodos para conseguirlos de estraperlo y mantenerme dulcemente provisto. Mi madre coleccionaba monedas de seis peniques, calderilla, en una vieja botella de leche que escondía debajo de la pila de la cocina. Las monedas eran un pelín demasiado grandes, de manera que mi madre limaba el interior de la botella hasta que las monedas podían quedar embutidas. No tengo muy claro cómo planeaba vaciarla, quizá rompiéndola. El caso es que después de unas pocas tentativas, ingenié un mecanismo para extraerlas. Solo me llevaba una cada vez que lo hacía, con sumo cuidado, para que no se diera cuenta; y aunque solo fuera una, las monedas de seis peniques te duraban una eternidad en aquella época.

Yo era un pequeño bellaco en toda regla, aunque todo parecía bastante inocente en aquel momento. Sin embargo, siempre me encantó tramar gamberradas. En el colmado del barrio vendían galletas en grandes tarros de cristal, y justo antes de la hora del cierre, te regalaban las que estaban despedazadas, las que no se podían vender, envueltas en una pequeña bolsa de papel; la bolsa dulce, la llamaban. Así que mis amigos y yo nos dejábamos caer cinco minutos antes de que cerraran, fingíamos estar echando un vistazo y nos dedicábamos a romper las galletas. De regreso a casa pasábamos junto a un casoplón que tenía un enorme manzano cuyas ramas colgaban sobre la fachada y robábamos un par para condimentar las galletas. Por la noche, solíamos pasarnos por el fish & chips del barrio, que se llamaba Eddie Spencer —y que curiosamente sigue abierto—, y Eddie nos regalaba las sobras de la freidora.

En esa época, también empecé a coleccionar sellos. Cuando estaba sin blanca los robaba de Woolworths. Y, cómo no, tenía un método. Me hacía con seis o siete paquetes para admirarlos, y acto seguido los dejaba caer deliberadamente al suelo. Entonces el dependiente de la tienda se aproximaba y le decía: «No se preocupe, ya los recojo yo», y reponía solamente cuatro o cinco de los paquetes. Obviamente, sucedió mucho antes de la llegada de las cámaras de seguridad, de manera que no hacía falta ser un genio de la delincuencia para salirte con la tuya en hurtos de esa índole.

También ayudaba a un repartidor que conducía una furgoneta y vendía frutas y verduras, con lo que me sacaba cuatro perras. Y los viernes por la noche recolectaba el dinero de los suscriptores del quiosco del barrio que pagaban por recibir el periódico a domicilio. Aquel también sería un negocio lucrativo, habida cuenta de que los clientes solían pagarme con quince peniques una cuenta que costaba catorce. Entonces fingía registrar mis bolsillos para darles el penique de cambio, hasta que les decía: «Lo siento, no me quedan peniques sueltos. Se lo doy la próxima semana».

Sin embargo, jamás lo hice, y noventa y nueve de cada cien veces la gente se olvidaba. Si conseguía engatusar a veinte personas, cuando terminaba el turno de noche me había embolsado veinte peniques, lo que equivalía a un poco más de una moneda de seis centavos. Lo mejor era cuando alguien se olvidaba de pedir el recibo: entonces me embolsaba quince peniques de una tacada. Nunca me explicaré cómo es posible que nunca me pillaran.

En verano, me gastaba mis fraudulentas ganancias en la feria del barrio. Ver cómo llegaba al pueblo y se instalaba junto a Cregagh Road, en Dallywinkers Lane, un marco incomparable, era uno de los acontecimientos del año. Ni que decir tiene que el dinero de un niño no dura demasiado en un lugar tan excitante como una feria, de manera que cuando nos quedábamos sin blanca —lo que sucedía a los cinco minutos de haber entrado— pasábamos al siguiente trapicheo. A mí me encantaban los tenderetes Hoopla porque podías ganarte un premio, y decidimos comprobar qué posibilidades teníamos de inclinar la balanza a nuestro favor yendo armados con un gran palo con un gancho. Entonces, mientras algunos nos quedábamos distrayendo al feriante, los otros disponían de unos segundos para intentar pescar algo.

Gracias a la magia de la televisión, me enamoré de otro equipo de fútbol, los Wolverhampton Wanderers.

Después de ascender a Primera y proclamarse campeones de Liga en 1954, los Wolves se midieron con algunos de los mejores clubes del mundo, en partidos disputados bajo el alumbrado artificial de su estadio, el Molineux. En esa época, todavía no se celebraban las competiciones europeas oficiales, así que los encuentros eran algo más que partidos amistosos. Enfrentaban a Gran Bretaña contra el resto del mundo, y se jugaban tan en serio que eran retransmitidos en directo por televisión, lo cual era inaudito cuando se trataba de choques que no fueran internacionales. Lo que resultaba todavía más inaudito es que se trataba de partidos disputados entre semana e iluminados, algo que también era toda una novedad por aquel entonces. A pesar de que ya existía una forma de alumbrado bastante rudimentaria en 1878, la versión moderna solo se puso en práctica en la temporada 1951-52, y todavía era una rareza cuando empecé a ver jugar a los Wolves, el primer equipo de fuera de Irlanda del Norte al que vi por la televisión. Fue amor a primera vista.

En nuestra casa no teníamos televisor, de manera que cuando me enteraba de que había partido, salía fuera y me ponía a chutar el balón contra la fachada de la casa de mi vecino diez minutos antes de que empezara el encuentro. Mi vecino se llamaba Harrison, y naturalmente, me escuchaba chutar la pelota contra su fachada. También sabía que el fútbol me chiflaba. Me dejaba sudar hasta el inicio del partido, cuando abría la puerta de su casa y me decía despreocupadamente, como si se le acabara de ocurrir la idea: «¿Te apetece entrar y ver el partido conmigo?».

Yo me plantaba en su casa en un santiamén. Sin embargo, cuandoquiera que los Wolves jugaban de nuevo por televisión, repetíamos toda la parafernalia como si fuese la primera vez.

El señor Harrison solo tenía un pequeño televisor en blanco y negro, y las unidades móviles televisivas usaban probablemente una sola cámara, a diferencia de los cientos con las que cuentan a día de hoy. Pero cuando los Wolves jugaban contra clubes como el Spartak o el Dinamo de Moscú, era como si jugaran contra extraterrestres. Para nosotros, los rusos eran como los hombres del saco, equipos que bien podrían haber aterrizado en el Molineux desde otro planeta. Y pese a todo, jugaban contra los Wolves por televisión.

A mí me fascinaban esos partidos. El fútbol era fantástico, y el Molineux registraría asistencias de 55.000 aficionados en cada choque. Aunque desde mi punto de vista, la verdadera magia de esos encuentros residía en el alumbrado artificial, que transformaba el fútbol en teatro. Yo había empezado a dedicar un álbum al Glentoran, donde pegaba las crónicas de los partidos publicadas en el Belfast Telegraph. A partir de entonces, empecé a darle la vuelta al álbum y pegar las crónicas sobre los Wolves en las últimas páginas.

También soñaba con vestir su famosa camiseta dorada, aunque nos tuviéramos que imaginar cómo diantres sería en realidad. En la televisión del señor Harrison, las camisetas bien podrían haber sido azul cielo, verde pálido o incluso de un rancio y tedioso color blanco.

Aparte de no poder ver partidos de fútbol cuando me apetecía, no echaba de menos realmente la televisión, ya que teníamos un cine de barrio que se ponía hasta los topes en las sesiones de sábado por la tarde. Por fortuna, en aquel momento había escasez en el suministro de cristal, de modo que te dejaban entrar gratis si te presentabas con un tarro de mermelada. Y cuando mis amigos y yo no podíamos hacernos con suficientes tarros, entraba uno de escaqueo y se iba directo a abrir la puerta lateral para el resto.

Las proyecciones eran sencillamente mágicas, veíamos cosas como Hopalong Cassidy o ¿Qué sucedió entonces? Las epopeyas estaban de moda, y el primer largometraje que vi fue Raíces profundas, protagonizado por Alan Ladd. Luego vi La túnica sagrada, otra gran epopeya, con Victor Mature de protagonista, y Espartaco, con Kirk Douglas. Recuerdo haber leído que la película costó doce millones de dólares y que empleó a más de diez mil personas, una cifra asombrosa para la época. El Zorro era otra de nuestras proyecciones favoritas, y cuando salíamos del cine nos atábamos las gabardinas alrededor del cuello y nos íbamos corriendo a casa simulando que éramos él. Además, también se celebraban competiciones de yoyó en el escenario.

Algunos sábados, me iba a ver a mi madre jugar al hockey y me pasaba los partidos regateando la línea de banda con una pelota de tenis. Sin embargo, nunca fui a ver a mi padre jugar al fútbol, aunque sabía que era lateral derecho y todo el mundo contaba que era un guarro. Nada le daba miedo, es lo que se decía de él.

Había un montón de tipos duros procedentes de los astilleros, y en verano organizaban un torneo de fútbol en Belfast, en un lugar llamado «el corralito». Jugaban tantos partidos que no quedaba una brizna de césped en su superficie, y todos tenían apodos. Me acuerdo de un jugador que solo tenía un brazo, aunque, por suerte, me parece que no jugaba de portero. Y también me acuerdo de un tipo que se llamaba Sticky Sloan: era uno de nuestros héroes locales. La tocaba un poco, aunque sobre todo era duro como el acero, igual que la mayoría de jugadores. Si no te llevabas cuatro o cinco buenas tortas por partido, entonces eras un blandengue.

Los partidos del domingo por la mañana todavía no existían entonces, puesto que era el día del Señor, y ni siquiera cuando el abuelo Withers se compró una televisión se nos permitía ver ningún programa en domingo. Ni que decir tiene que cuando el abuelo se retiraba por la tarde a echar la siesta, los niños la encendíamos a volumen bajo y nos turnábamos haciendo guardia sentados al pie de las escaleras, por si se despertaba. Estábamos convencidos de ser la monda, superlistos, pero estoy seguro de que el abuelo sabía lo que pasaba porque tras despertarse pasaba junto al televisor y lo tocaba para comprobar si estaba caliente.

Mi vida parecía idílica en aquel momento, pero todo cambiaría poco antes de que cumpliera los once años.

Estaba en plena época de exámenes de final de primaria. Una tarde entré en una papelería local a comprarme una regla para mi examen de matemáticas, cuando la dependienta me soltó algo rarísimo. Me preguntó cuándo se casaba mi abuelo.

La miré como si estuviera chiflada, aunque yo andaría con la cabeza concentrada en el examen y no comprendí lo que me estaba diciendo. Solo al llegar a casa y encontrarme con las caras de mamá y papá entendí que, en realidad, me había preguntado por el «funeral» y no por la boda. Para mí fue una experiencia devastadora. No solo mi relación con el abuelo George era superestrecha, sino que había sido bautizado en honor a él, y sabía que siempre había sido su nieto favorito.

A esa edad nunca se te pasa por la cabeza que tus padres o tus abuelos se vayan a morir. Comoquiera que siempre han estado presentes, piensas que nunca dejarán de estarlo. Era incapaz de entenderlo, y al igual que haría el resto de mi vida, me limité a largarme de casa y fingir que no había pasado nada. Caminé y caminé por las calles durante horas, las lágrimas rodándome por las mejillas, hasta que estuve tan cansado que me tuve que sentar. Mamá y papá, que habían montado en cólera de la preocupación, me encontraron sentado al pie de una farola, bajo un aguacero, a la una de la madrugada.

En Irlanda del Norte, cuando alguien muere, la familia se reúne al completo y se deja abierto el ataúd para que todo el mundo presente sus últimos respetos en la capilla ardiente. Sin embargo, el día del funeral, solo acuden al cementerio los hombres, que luego se van de cabeza al pub, mientras las mujeres se quedan en casa preparando la comida. Yo no miré al féretro de mi abuelo, no quería ver un cadáver frío, no cuando lo recordaba como a un hombre tan cálido y encantador. A la muerte de mi madre, tampoco fui capaz de mirar su ataúd. Nunca he visto un cadáver y a estas alturas no tengo la menor intención de hacerlo.

A pesar de la tristeza por la muerte de mi abuelo, conseguí pasar los exámenes finales de primaria y mis padres estaban encantados. Fui el único alumno de mi clase que los aprobó. Que lo hiciera fue todo un acontecimiento para mamá y papá, aunque entrañara que tuvieran que rascarse los bolsillos, ya que tendrían que comprarme el uniforme del colegio y los zapatos. Los zapatos supondrían el mayor gasto, porque con el tiempo que me pasaba chutando el balón les saldrían a razón de un par nuevo cada quince días. Como todos los padres, me advirtieron que no tocara la pelota cuando calzara mis «mejores» zapatos, pero seguí haciéndolo de todos modos, como cualquier otro niño.

Así que mientras mis amigos de primaria se cambiaron al instituto de secundaria del barrio, la moderna escuela de Lisnasharragh, yo tenía que desplazarme solo hasta el instituto protestante Grosvenor, que quedaba a dos paradas de autobús.

Allí las cosas empezarían a torcerse desde el principio. No es que fuera incapaz de estudiar. Era un chaval brillante y se me daban especialmente bien las matemáticas y el inglés. Pero el trayecto hasta la escuela me contrariaba, no me gustaban mis compañeros y no me esforcé demasiado en hacer amigos, porque todos los que tenía seguían viviendo en los bloques de edificios de Cregagh, y cuando atardecía regresaba a casa a toda prisa para jugar con ellos.

El problema del instituto Grosvenor es que el deporte oficial era el rugby, y no me quedó otra alternativa que jugarlo. También era bastante bueno, y gracias a mi tamaño y rapidez me convertí en un medio apertura muy decente. Pero el rugby jamás me despertaría la pasión interior que me había despertado ver a los Wolves y a todos aquellos rusos por televisión.

La ausencia de fútbol fue otra de las razones de mi inadaptación a la escuela, y no tardaría en empezar a hacer novillos (nosotros lo llamábamos «mitching»). En ocasiones me gastaba todo el dinero de los billetes de autobús en golosinas y me pasaba todo el día dando vueltas por ahí, aunque normalmente me escondía en los lavabos del instituto cuando todos los niños volvían a clase después de la hora del almuerzo. Entonces trepaba hasta el techo y volvía a casa. Mi tía Margaret trabajaba todo el día, así que escondía mi mochila detrás de su cubo de la basura y me dedicaba a pasearme por Woolworths y las demás tiendas durante el resto de la tarde.

Si me hartaba de caminar y quería volver a casa, me compraba unos caramelos que cuando los sorbías con suficiente ahínco te enrojecían la garganta.

—¿Qué ha pasado? ¿Qué haces en casa a estas horas? —me preguntaría mi madre después de que llamara a la puerta.

—Me han mandado a casa por dolor de garganta —respondía yo.

—Déjame que le eche un vistazo —decía ella.

Entonces abría la boca.

—Esto tiene una pinta terrible, tendremos que ir al médico —concluía.

Al día siguiente le decía que ya me encontraba mejor, pero al final me saldría el tiro por la culata, porque mamá y papá se hartaron tanto de mi recurrente garganta irritada que decidieron que lo mejor sería que me extirparan las amígdalas. No pude oponer ninguna objeción, puesto que hacerlo hubiese entrañado delatarme.

Hacer novillos era una manera como cualquier otra de no enfrentarte a los problemas, y siempre lo hacía solo. Siempre he sido así, y años más tarde, cuando la fama se hizo insoportable, solía irme al aeropuerto de Manchester y embarcarme en el primer vuelo que saliera, fuera donde fuera. Es una reacción instintiva, un autoengaño grotesco que te convence de que a tu regreso el problema se habrá solucionado solo, aun cuando sabes que nueve de cada diez veces las cosas habrán empeorado.

Como es natural, no me podía pasar la vida haciendo novillos sin que el instituto tomara cartas en el asunto. Yo sabía que lo que estaba haciendo rompería el corazón de mis padres, que se quedaron devastados tras ser convocados al despacho del director de la escuela. Mamá y papá no tenían la menor idea de lo que estaba pasando, y eran la clase de personas a quienes no se podía convocar a ninguna reunión de aquel tipo sin avergonzarlos profundamente.

La escuela me dio a elegir. O me descendían de curso o me iba. Yo cursaba el grado más alto y sabía que sería humillante que me degradaran, pero marcharme hubiese entrañado decepcionar a mamá y papá, así que dije que aceptaba las condiciones para quedarme. Sin embargo, no lo llevé nada bien, y alrededor de un mes después de la reunión comuniqué a la escuela que, a pesar de todo, me quería ir y terminé reencontrándome con todos mis amigotes en el instituto de Lisnasharragh.

En mi primer día de asistencia, los chavales estaban apelotonados en un rincón eligiendo a los jugadores del equipo de fútbol de la escuela y me preguntaron si quería jugar.

Fue llegar y besar el santo: me sentí inmediatamente integrado.

El otro motivo de que lo hubiera pasado tan mal es que el instituto de Grosvenor estaba en mitad de una zona católica, y los niños de las otras escuelas, como la del Sagrado Corazón y similares, sabían por mi uniforme que era protestante. Algunos me esperaban a la salida y me llamaban «protestante de mierda» e intentaban robarme mi bufanda o mi caperuza, así que al final me quedaba esperando en el extremo contrario de la calle por la que pasaba el autobús y sincronizaba mi carrera a la perfección, de manera que llegaba justo a tiempo de subirme de un salto a la plataforma tan pronto como el bus emprendía su marcha. Fue como soportar el acoso a diario. No era lo más agradable, pero terminó resultando un buen entrenamiento para esprintar, y mi fútbol lo agradecería. Cuando mis padres se enteraron de que había estado pasando a diario por aquel calvario, les resultó mucho más fácil aceptar que me fuera.

La religión nunca me había preocupado, y tachar a mi familia de intolerante hubiese estado completamente fuera de lugar. Sin embargo, si eras protestante, tenías que unirte a la Orden de Orange, como hice yo. Tanto mi padre como mi abuelo habían pasado sus temporadas como maestros de la logia de nuestro barrio.

El 12 de julio, el aniversario de la batalla del Boyne, era un gran día en nuestro hogar, y toda la familia se presentaba en Belfast para asistir al desfile. El punto de encuentro de la mayoría de los participantes de la marcha era la casa del maestro de la logia, y recuerdo lo emocionados que estábamos todos cuando mi padre era el maestro y todos los feligreses se concentraban en nuestra calle.

Era una postal de lo más colorida y ruidosa, todo el mundo luciendo sus fajas y sus trajes de gala, mientras los gaiteros y los tamborileros calentaban motores. Soy consciente de que era un festival sectario, pero por aquel entonces la violencia del conflicto norirlandés todavía no había estallado; así que para nosotros era un día de gaitas, tambores y pasteles. Y diversión. La celebración era un auténtico carnaval. Después de que todo el mundo llegara a casa de mi padre, caminábamos rumbo al centro del pueblo para sumarnos al resto de logias llegadas de todas partes, miles de personas de todo el mundo, desde Australia y Nueva Zelanda a Estados Unidos. Y todos traían sus propias bandas musicales. Era como Mardi Gras.

Era un día para salir a la calle, y el espectáculo era fascinante. De niño, la primera distinción honorífica que recibías el 12 de julio era «sujetar las cuerdas»; esto es, agarrar las cuerdas que colgaban de las enormes pancartas. Así, mientras los hombres desfilaban por la calzada de Cregagh con las pancartas alzadas, los niños nos colgábamos de las cuerdas; aunque en los días de viento podías salir volando hasta Finaghy, a diez kilómetros de distancia, que era el punto de encuentro de todas las logias.

Solíamos recibir algunas burlas de los católicos, que nos llamaban protestantes de mierda, a lo que respondíamos llamándoles fenianos. En mi época la cosa no pasaba de ahí, del mero intercambio de insultos. Era una sensación parecida a ser miembro del Rotary Club o de la francmasonería. No sería hasta años después, cuando ambos bandos empezarían a matarse y las marchas serían percibidas como provocaciones. A estas alturas he concluido que, en el fondo, es lo que son.

Curiosamente, a pesar de mi notoriedad, los partidos políticos protestantes nunca han intentado reclutarme. Es probable que supieran que estarían perdiendo el tiempo, porque jamás me hubiese involucrado. La única vez que el conflicto norirlandés me afectó personalmente fue durante mi ingreso en la penitenciaría abierta de Ford. Entonces algunos fanáticos me escribieron para decirme que planeaban liberarme. No les hubiese hecho falta hacer casi nada para conseguirlo, ya que la Ford era una penitenciaría de régimen abierto, como un campamento de verano, y si hubiese deseado fugarme realmente, ¡me hubiese bastado con cruzar su portón abierto!

Sin embargo, nunca hubiese sometido a mi familia a la presión que hubiese entrañado para ellos que simpatizara con cualquiera de esos grupos paramilitares o lo que fueran. Para mí, el credo y el color de las banderas de cada individuo nunca han sido un problema. Creo en la verdad de cada persona, excepto cuando esta entrañe el sufrimiento de alguien, lo cual es un error, sin perjuicio de la religión o del dogma político de cada cual.

A nivel personal, mis problemas con los chavales católicos terminaron cuando empecé a estudiar en la escuela de Lisnaharragh. También sería allí, cuando tenía trece o catorce años, cuando despertó mi atracción por las chicas. Aunque, a juzgar por la reputación de Don Juan que iba a ganarme con los años, mis primeros escarceos sentimentales no estarían a la altura de mi futura fama. Era bastante tímido con las chicas, pero había una en la escuela a la que llamaban «la todo terreno», así que parecía la opción más evidente. Sin embargo, a pesar de su reputación, parece que fui el único que no consiguió tirársela, y creedme cuando os digo que no fue porque no quisiera.

Así que finalmente empecé a salir con otra chica. Se llamaba Liz, era mucho más guapa, aunque no estaba dispuesta a pasar por el aro. Una vez más, no puede decirse que no fuera porque no lo intentara, y es probable que mi proverbial deseo por hacerme con todo lo que se me negaba empezara entonces. Liz y yo terminamos acostándonos, y entre un revolcón y el siguiente hubo abundancia de lo que entonces llamábamos toqueteos. Nos lo montábamos en todos los escondrijos habituales, detrás del cobertizo de las bicicletas o en el club juvenil o en la última fila del cine.

No tuve ningún problema con los profesores de Lisnaharragh, excepto con uno. Era el profesor de música y se llamaba Tommy Steele2, si os lo podéis creer. Tenía el pelo brillante y pelirrojo, siempre se acercaba a hurtadillas por detrás y a veces, cuando me equivocaba, me reprendía azotándome los nudillos con una regla. De niño odiaba las clases de música y dudo mucho que ni siquiera el verdadero Tommy Steele hubiese conseguido hacerme cambiar de opinión. Se suponía que tenía que aprender a tocar el piano, y al terminar la clase nos daban un papel con notas blancas y negras para seguir practicando. Pero tan pronto como llegaba a casa, lo único que quería era chutar la pelota. No conocía a nadie que tocara el piano.

Ahora que podía jugar a fútbol en la escuela, mi progresión futbolística empezó a avanzar rápidamente. Y, más o menos al mismo tiempo que intentaba pasarme por la piedra a Todoterreno, empecé a hacer mis pinitos jugando para el Cregagh Boys Club, que dirigía Bud McFarlane, el segundo entrenador del Glentoran.

Hasta aquel momento, siempre había jugado en alpargatas o en zapatillas, como las llaman hoy, aunque en el vocabulario de nuestro pequeño universo se las conocía simplemente como bambas. La botas de fútbol de verdad eran demasiado caras, así que todas las Navidades me regalaban una camiseta, un pantalón corto y medias. Sin embargo, en las Navidades posteriores a mi incorporación al Cregagh Boys Club destripé el envoltorio del regalo de mis padres y me encontré contemplando un brillante par de flamantes botas de cuero con las punteras revestidas de acero y los empeines más altos que los tobillos, que es como se calzaban entonces. A mí me parecieron increíblemente hermosas. Si te hicieran una segada con ese par de botas a día de hoy, te pasarías lesionado el resto de la temporada. Pero fue el mejor regalo que me hicieron nunca, e invertiría infinidad de horas en limpiarlas y lustrarlas para proteger el cuero antes de jugar.

Aquellas botas eran indestructibles, y prueba de ello es que todavía las conservo. No costarían más de dos libras y media, aunque a día de hoy deben rondar las cincuenta mil, no solo porque fueron mis primeras botas, sino también porque adquirí la costumbre, tras los partidos, de escribir los nombres de mis adversarios y los goles que les marqué con ayuda de pedacitos de tira blanca que pegaba en el dorso de las botas.